Донатас Банионис

Я с детства хотел играть

Вступительное слово

…Вечер 1999 года. В Паневежисском драматическом театре имени Юозаса Мильтиниса идет спектакль по пьесе Э. Томпсона «У Золотого озера», посвященный 75-летнему юбилею Донатаса Баниониса. Он исполняет роль главного героя — пожилого профессора Нормана Теера. Игра трогательная, веселая, как апрельский ветер. Занавес не опускается. Актер стоит в холщовом костюме. Словно рабочий сцены… Он и в самом деле — Рабочий сцены, самый обыкновенный, спокойный среди празднично ликующих, готовый сыграть еще один спектакль, такой же блестящий и значительный.

Банионис никогда не стремится обратить на себя внимание, как разведчик Ладейников в фильме «Мертвый сезон». Он борется с жизнью и иногда терпит поражение, как Ломен в спектакле «Смерть коммивояжера». Он спрашивает и спрашивает, хотя и не слышит ответа, как солдат Бекман в постановке «Там, за дверью». Он кипит эмоциями и умеет их скрывать, как капитан Эдгар в «Пляске смерти». Он ищет путь, когда огонь охватывает его с обеих сторон, как председатель Вайткус в картине «Никто не хотел умирать». Он пытается понять себя и других в бесконечном пространстве, как ученый Кельвин в фильме «Солярис». Он не выбирал творчество — творчество выбрало его, как художника Гойю в одноименном фильме.

Русский, литовец, немец, американец, испанец, швед…

Он — Человек всех национальностей. Донатас Банионис всегда играет Человека.

Елена Мезгинайте

Мои детские мечты

Свое первое впечатление от сценического зрелища я запомнил на всю жизнь. Мне было тогда года четыре. Мама отвела меня на спектакль «Страдания Христа», который играли, кажется, в Иезуитской гимназии в Каунасе. Впервые увидев сцену, я был удивлен, ошеломлен, очарован. …Солдаты в шлемах, с мечами на боку схватили Христа и повели его к Понтию Пилату… Я не понимал, кто куда кого вел, но мне хотелось быть там, на месте одного из солдат, вышагивающего при полном параде — в шлеме и с мечом в руках. Потом по улице Музеяус, где мы тогда жили, я ходил с палкой, представляя себе, что я — тот самый солдат. А жили мы бедно, и я мечтал о какой-то иной жизни. Мне хотелось быть кем-то другим, вырваться из той повседневности, которая меня окружала. В то время это, конечно, было еще неосознанно.

Мой отец Юозас Банионис родился 8 августа 1890 года в деревне Гивишкес волости Вяйвяряй Мариямпольского уезда. Этот регион Литвы называют Сувалькия. У моего дедушки Антанаса было два гектара земли. Бабушка умерла рано, оставив ему четверых детей. Самому младшему — моему отцу — тогда было года четыре. Дедушка женился во второй раз, и еще появились дети. Жить становилось все труднее, и старшие шли к более богатым людям пастухами. Когда отцу исполнилось девять, он тоже нанялся пастухом и оставался им, как и полагалось, до четырнадцати лет. Дедушка был грамотным и сам передавал свои скудные знания детям, поскольку другой возможности учиться у них не было.

В то время моего дедушку считали социалистом. Через его руки будто бы шло распространение нелегальной литературы. Так ли это — сегодня сказать трудно. Во всяком случае, так говорил отец. В 1903 году дедушка переехал жить в деревню Скряуджяй, по тем временам хотя и маленький, но все же культурный центр. Отец рассказывал, что в 1904 году, когда началась Русско-японская война, он клеил на столбах воззвания к населению, направленные против мобилизации в русскую армию. Дома хранились разные книжки и напечатанные на красной бумаге воззвания: «Око за око, зуб за зуб», «Мужчины — к оружию!». Эту литературу дед прятал в лесу, в лишь одному ему ведомом месте. Отец говорил, что это было время, когда повсюду звучали призывы: «Долой царский режим!»

Потом отец батрачил в Мариямполе, зарабатывая там за год рублей 30, так что смог купить кое-какую одежду. А загоревшись идеями революции, решил увидеть мир, и в первую очередь жизнь пролетариев разных стран. И вот в конце 1908 года, когда ему исполнилось восемнадцать лет, купив за 4 рубля 50 копеек билет на поезд, идущий в Варшаву, он покинул родные края. У него было лишь 15 копеек в кармане — и больше ничего: ни профессии, ни образования, ни знания иностранных языков. Около полугода отец скитался без работы. За это время научился немного говорить по-польски и в конце концов стал помощником брючного портного, тоже «социалиста».

В 1912 году отца призвали в армию и вместе с другими новобранцами увезли в Сибирь, в Забайкалье, куда-то недалеко от Верхнеудинска, около станции Березовка. В те годы туда, а то и еще дальше посылали призывников из западного и южного регионов, среди которых были литовцы, латыши, эстонцы, поляки, белорусы, украинцы и прочие. Новобранцев держали отдельно от «стариков», которые старались встретиться со своими земляками и узнать, что творится в городах и селах Российской империи. Военное начальство внушало «старикам», что к недовольству «царем-батюшкой» подстрекают инородцы — нерусские по национальности, — заслуживающие лишь презрения. Отец рассказывал, что начальники за малейшую неточность во время занятий оскорбляли солдат, называя их «литовской мордой» или «польской мордой»… И питание было плохое: зимой обычно давали замерзшую мелкую рыбешку, которую и вычистить было невозможно. Поэтому ее просто клали в котел и варили, однако в приготовленном вареве плавали лишь пузыри. Однажды из-за этого даже произошел бунт, но он был подавлен, и многие солдаты очутились в карцере.

Летом участились случаи дезертирства. Отцу иногда приходилось в лесу ловить сбежавших, но поймать их обычно не удавалось. К счастью, он редко исполнял подобного рода поручения, так как был портным. Частенько его освобождали и от занятий, ведь для портного всегда найдется работа: офицеры нередко просили что-нибудь сшить и даже давали немного денег, на которые он ездил в город, чтобы приобрести необходимое для шитья и купить газеты.

Начавшаяся Первая мировая война изменила все. В начале августа 1914 года отец вместе со своей частью отправился на фронт. До пункта назначения — Варшавы — добирались более месяца. Уже в октябре 1914 года отец был ранен. Сначала он попал в варшавский госпиталь, а затем был переведен в московский. В начале 1915 года его опять отправили на фронт под Варшаву, но он уже достаточно натерпелся и решил дезертировать из царской армии.

Сначала прятался в Варшаве, потом смог добраться и до Вильнюса. Наконец отцу удалось устроиться портным в пошивочной мастерской. Но немцы уже подходили к Вильнюсу, и мастерская переехала в Смоленск.

В Смоленске местная полиция часто проверяла документы. Однажды ночью пришли и в квартиру отца. Документы показались подозрительными, и его арестовали, отвели в комендатуру. На первый вопрос: «А как же обстоят дела с военной обязанностью?» — отец ответил: «В армии не служил — у меня белый билет». Тогда его спросили: «А вас где призывали в армию?» — «В Варшаве», — ответил он. Приходилось умело выкручиваться, чтобы не попасться: комендант велел младшему офицеру проверить какое-то варшавское учреждение по призыву в армию, и отцу стало ясно, что никаких документов там не найдут, так как их просто не существует. Тогда он быстренько придумал историю о том, что якобы его жена, которой на самом-то деле у него тогда и не было, уже два дня не может попасть в квартиру, так как, когда его арестовали, он забрал с собой ключи. После чего стал просить офицера позволить ему уйти только лишь для того, чтобы передать ключ. Младший офицер поверил и отпустил, даже не предупредив стражу. Отец выбежал с воплем: «Соня, вот тебе ключ!» И помчался по лестнице на улицу, а потом — по полю в сторону железной дороги. Забежав к друзьям, рассказал о своих проблемах, и те дали ему на дорогу несколько рублей, а один товарищ одолжил свои документы с бронью, которые отец позднее вернул. Надо отметить, что паспорта тогда были без фотографий. Добравшись до Минска, он получил документы на чужое имя, с которыми прожил до начала революции.

Однако найти работу ему было трудно. Узнав, что копать окопы берут любых бродяг, он вынужден был взяться и за это дело. Его выслали в Молодечно, где трудились люди разных профессий и национальностей. Никто с ними не считался, а они никому не жаловались. «Там было как в драме М. Горького „На дне“», — вспоминал позже отец. Около трех месяцев он копал окопы, до тех пор пока не заболел дизентерией и не очутился в минской больнице. После лечения деться опять было некуда, и отец решился снова идти в армию, очень надеясь на то, что из-за плохого здоровья его не возьмут и он в конце концов получит белый билет. К счастью, его надежды оправдались: врачи вынесли вердикт: к военной службе не пригоден. В конце 1916 года отец вернулся в Смоленск и устроился в пошивочную мастерскую, где работали в основном женщины по двенадцать часов в сутки. С питанием было трудно — все постоянно дорожало, процветала спекуляция.

Так наступил 1917 год. В Смоленске отца и застала революция. Он продолжал работать портным в той же мастерской, вскоре став членом вновь созданного комитета предприятия. Позднее, когда организовался профсоюз, отец стал членом профкомитета портных города Смоленска и принимал активное участие в жизни литовцев-беженцев. «Я стал значительной фигурой в общественной жизни», — вспоминал он позднее.

Летом 1918 года отец вернулся в Литву, в свои родные края, в деревню Скряуджяй. Но здесь он долго не задержался и в самом конце декабря переехал в городок Вилкавишкис, где, по его словам, существовала подпольная партийная организация.

В Вилкавишкисе отец познакомился с моей мамой, которая была артисткой и певицей в кружке художественной самодеятельности. Сам он тоже любил находиться среди людей, был человеком неуемного темперамента и амбиций. Обладая богатым воображением, часто рассказывал клиентам и друзьям о своих похождениях в других странах. Быть может, от отца я унаследовал склонность к фантазированию. Поженившись, родители переехали в Каунас. Там родилась моя сестра Дануте, а через два года — 28 апреля 1924-го — и я.

В 1920 году Польша оккупировала столицу Литвы Вильнюс, и лишь в 1939-м город был возвращен Литве. Каунас же на девятнадцать лет стал временной столицей. Вспоминается домик на Ратушной площади, такой маленький деревянный домик, существующий теперь лишь в моей памяти. Когда он исчез? Не знаю. Приехав из Паневежиса, я его уже не нашел. Но каменный дом, на котором была надпись «Лекарственная фирма „Germapo“», еще стоит. А в том маленьком деревянном домике родились мы с сестрой. В семье рассказывали, будто я родился именно там, а не в родильном доме. Когда уже подходило время родов, в наш двор якобы забрел какой-то негр, заглянул в окно и постучал. Мама, увидев его, очень испугалась и тут же родила меня. Говорили еще, что я родился черным. Такая байка. Недалеко от места, где мы жили, в двух-трех минутах ходьбы, сливаются реки Нярис и Нямунас. Там плавали корабли, были наносы песка и пляж.

Когда мне исполнилось два года, семья переехала в двухэтажный каменный дом на улице Музеяус, где родители сняли квартиру. Дом стоял на набережной реки Нямунас, рядом с пристанью. Я любил ходить и смотреть, как отплывают и приплывают корабли. Весной бывали половодья, и однажды, когда вода хлынула в нашу квартиру, пришлось даже какое-то время пережидать наводнение у знакомых. В этом доме мы жили около трех лет, с 1926 по 1929 год. Помню я и главную улицу — аллею Свободы, которая в годы моего детства была не асфальтированная, а вымощенная булыжником.

В то время в Каунасе была конка, и мы с мамой раз или два прокатились. Сейчас конку можно увидеть лишь на фотографиях: по рельсам лошади тянут вагон с пассажирами — такой своего рода примитивный трамвай. Помню и один забавный снимок в газете: у рельсов лежит перевернутая на бок конка, рядом с ней стоит печальная, унылая лошадь, а под фото надпись: «Хватит этого ига».

Радио у нас не было, но, когда мы жили в деревне у дедушки — папиного отца, — я увидел радио. Теперь знаю — детекторное. Дедушка, посадив меня на колени, иголочкой находил станцию, и… слышалась речь…

…Всплывает перед глазами и отъезд отца. Он стоит на ступеньке вагона и машет рукой. А мы — мама, сестра и я — провожаем его на перроне. Отец уезжал тогда в Бразилию — родители собирались туда переехать, когда он устроится на новом месте. В то время — а это был 1929 год — многие из Литвы искали счастья за границей — в США, в странах Южной Америки, куда ехали на заработки. Парадоксально, но первый фильм, в котором я снялся много лет спустя, «Адам хочет быть человеком», рассказывал именно об этом периоде нашей истории.

В Бразилии жизнь привела отца в город Сан-Пауло, где, по воле случая, он встретился с выходцами из Литвы и устроился на работу в пошивочную мастерскую. Но через два месяца она была закрыта.

Поскольку в Бразилии жило немало литовцев, то выходили литовские газеты, существовали литовские организации. Отец нашел близких по духу людей — тех, которые называли себя коммунистами. Они взяли на себя руководство обществом «Соединение литовцев», а также и выпуск газеты, вызвав недовольство большой части земляков. Отец рассказывал, что в бразильских газетах появились статьи, в которых говорилось о том, что коммунисты на деньги Москвы якобы хотят свергнуть власть в Бразилии. (В Бразилии компартия была вне закона.)

Вскоре арестовали редактора газеты. Начались разногласия между своими. В конце концов было решено, что коммунистическая организация уходит в подполье. Многих ее членов арестовали, в том числе и отца. Проведя в тюрьме четыре месяца, он был депортирован в Литву, а в Каунас вернулся только 1 апреля 1931 года.

Когда отец уехал, нам — маме, сестре и мне — пришлось перебраться в квартиру на улице Даугирдаса. Она была меньше той, в которой мы жили, а значит, и дешевле. Когда становилось совсем холодно, мы с сестрой зажигали примус и грелись. Она в то время уже училась, а в 1930 году и меня отвели в школу. Правда, мне тогда еще не исполнилось семи лет: я ведь родился в апреле, а школьный год начинался в сентябре. Я был самым младшим, и учителя, увидев, что мне еще трудно учиться, велели маме забрать меня. Так что в тот год я проучился лишь один месяц. Однако успел узнать первые буквы, научиться складывать и вычитать. С этого началось и мое домашнее обучение. К маме приходили знакомые, которые писали мне, наверное, даже не предложения, а отдельные слова, и я читал. «О, — восхищались они, — молодец! Еще в школу не ходишь, а уже умеешь читать!»

Я помню нищету тех лет. Как-то сестра, Дануте, рассказывала мне про музей, куда их водила учительница и где собраны очень интересные экспонаты: чучела зверей и еще что-то… «Знаешь, Данукас (Дануте называла меня Данукасом), я тебя свожу и покажу тот замечательный музей», — пообещала она. Мы договорились, что она меня возьмет после четырех или пяти уроков — больше у детей-школьников не было — и мы пойдем в музей. Дело шло к весне, но был еще февраль или март. По узкой улочке я добрался до Ратушной площади, где сестра должна была меня встретить. Так как у меня не было ботинок, я надел галоши на босую ногу. Проходившая мимо женщина приостановилась, и я увидел, какими испуганно-удивленными глазами она на меня смотрела. Ее ошеломило то, что я стою в такой холод почти босой. Я же очень засмущался и пытался спрятать за гидрант свои ноги. Женщина не подошла ко мне, ни о чем не спросила, но я, ужаснувшись тому, что так страшно выгляжу, убежал домой, так и не дождавшись сестры и не попав в музей. Возможно, из страха перед этой нищетой и родилось мое желание стать кем-то другим, играть на сцене кого-то в шлеме и с мечом и чувствовать себя значительным человеком.

Мама иногда работала дома, а иногда помогала в швейной мастерской — была подсобницей: не костюмы шила, а пришивала пуговицы, обметывала и подшивала подкладку. Мать уходила из дому, мы с сестрой оставались вдвоем.

Когда отец вернулся из Бразилии, жизнь изменилась.

…В тот весенний апрельский день было довольно-таки тепло. Я сидел один в квартире и вдруг увидел идущего по двору человека, похожего на отца, но только загорелого, одетого по-весеннему — в светлый костюм и желтые туфли… Он вернулся, однако с мамой они не могли найти общий язык и в конце концов расстались. Не знаю, кто из них был виноват, но отец ушел. Я остался с сестрой у мамы, правда, ненадолго. Когда отец получил квартиру, мама отвела меня к нему и оставила.

Оставила так оставила — что же тут поделаешь. Папа к тому времени уже нашел работу, мы неплохо устроились, но с матерью не встречались. Жены у отца не было. Кто-то из родни приходил убирать в доме. А меня 1 сентября 1931 года папа отвел в школу. Так я очутился в районе Каунаса, который называется Жалякальнис, — такой своеобразный городок в городе, расположенный на холме и утопающий в зелени. К нему ведут ступени, хотя сегодня можно подняться и на фуникулере. Но тогда, когда я там поселился, фуникулера еще не было, — брякающий и трясущийся вагончик появился позже. Мы с папой жили в довольно хорошем доме на улице Дарбининку. Отец был известным в Каунасе брючным портным. Он работал дома, получая заказы из четырех пошивочных мастерских. Мне нравилось относить сшитые брюки заказчику — если очень везло и я заставал в ателье пришедшего клиента, то обычно получал от него один лит. Это был мой первый заработок. Рядом со школой находился Конный базар, а прилегающий район называли Бразилкой. Жили в Бразилке бедно: повсюду избы да хибары. И мое детство началось в компании детей из трущоб. В Бразилке многие говорили по-русски, по-польски, с тех пор польский язык «застрял» у меня в памяти.

В Жалякальнисе мы прожили всего год. Папа скопил денег, и мы переселились в центр города, в престижный район, на улицу Дауканто. Там жили богатые люди в частных двухэтажных и трехэтажных домах. Однако мы к числу таких людей не принадлежали. У отца была лишь квартира в хорошем одноэтажном деревянном домике. А в рядом стоявшем двухэтажном каменном доме снимала квартиру семья писателя Аугустинаса Грицюся. С его сыном Йонасом мы в детстве играли. Перед самой войной, когда я уже жил в Паневежисе, их семья была депортирована в Сибирь. Впоследствии друг моих детских игр Йонас Грицюс закончил операторский факультет ВГИКа и снял такие известные фильмы, как «Никто не хотел умирать» с режиссером Витаутасом Жалакявичюсом, «Гамлет» и «Король Лир» с режиссером Григорием Козинцевым, а также «Синяя птица» — совместная работа советских и американских кинематографистов…

Хозяином тех домов был еврей Рутенберг. С его сыновьями Тедиком и Мариком я тоже дружил. Во время войны мальчики попали в гетто, где и были расстреляны. А их отца немцы увезли на работу в Германию. Он остался жив и после войны вернулся в Литву. Как-то я случайно встретил его на пляже в Паланге, и он узнал меня, хотя прошло уже много лет. Сохранилась фотография, на которой я стою среди своих новых друзей на лестнице. У одного моего друга отец — директор больницы, у другого — судья, у третьего — майор городской комендатуры. А я — сын портного, единственный бедняк среди них! Но дети есть дети: я для них был такой же, как и они. А вот их родители, возможно, были не слишком довольны такой дружбой. Но я знаю только то, что приятели обычно приглашали меня к себе, когда родителей не было дома.

В школе, заканчивая первое отделение (надо сказать, что в начальной школе были отделения, в гимназии — классы), я очень боялся, что останусь на второй год. Когда нас, учеников, собрали и стали зачитывать, кто переведен во второе отделение, а кто нет, я, наверное, дрожал больше всех остальных. А оказалось, что Донатас Банионис — лучший ученик, отличник, закончивший на одни пятерки. (Тогда оценивали по пятибалльной системе, а не по десятибалльной, как это происходит сегодня.) Вот таким я тогда был: даже не понимал, что хорошо учусь.

Первое отделение я закончил в Жалякальнисе, второе — в школе имени Винцаса Кудирки, а с третьего года учился в школе на улице Угнягясю (Пожарников). В то время в начальной школе было четыре отделения. Потом, после школьной реформы, добавили еще два года. Так что я попал в первый выпуск шестилетнего обучения. Учителя обращали на меня внимание. Мне кажется, они заметили во мне и артистические способности. Учась в первом отделении, я еще в школьных спектаклях не играл, а во втором, в третьем, в четвертом меня уже брали и играть, и читать стихи. Пьесы, которые ставились в школе, наверное, писали учителя. Это были спектакли, приуроченные к Рождественским и Пасхальным праздникам.

Мне же очень нравилось на сцене. Постоянная бедность, отсутствие настоящей семьи, очевидно, все это порождало мечты и желание перенестись в какой-то другой мир. Таким другим миром представлялась мне сцена. Не могу сказать, что я тогда все это уже осмыслил, но я этого жаждал.

Рос я — росли и мои мечты. На моих глазах вырастал как столица и родной Каунас. В тридцатые годы появилось много разных учреждений, предприятий, процветал университет…

Безусловно, в моей памяти, как, наверное, и в памяти всех живших в то время моих земляков, запечатлелось одно особо важное событие 1933 года — трансатлантический полет двух литовских летчиков: Стяпонаса Дарюса и Стасиса Гиренаса. Жившие в США литовцы-летчики готовились беспосадочно перелететь океан и приземлиться в Каунасе. На собранные деньги американских литовцев они приобрели самолет и назвали его «Литуаника» — в честь Литвы. Об этом немало писалось в газетах. К тому времени мой отец уже купил радиоприемник, и мы могли слушать новости. Когда С. Дарюс и С. Гиренас, вылетевшие из Нью-Йорка в Литву, должны были приземлиться в Каунасе, толпы людей собрались на аэродроме, чтобы поздравить героев. Мы, дети, тоже побежали туда. Ждали час, два, а они все не летели… Толпа заволновалась, и вдруг сообщили, что самолет упал в Пруссии. Мы пришли домой грустные: так ничего и не увидели.

И все же для Литвы этот полет был важным событием, имевшим огромное международное значение: у маленького государства появились летчики, покорившие Атлантику! Мы слышали, что был такой Линдберг, знаменитый американец, который перелетел Атлантический океан. И вдруг, подумать только, два литовца… Но… они погибли. Были разные слухи: позже говорили, что их сбили немцы в Пруссии, когда оставалось два часа лету до славы — до Литвы. Потом был траур, похороны. Их прах из Солдина перевезли в Каунас.

Другие события того времени казались не столь важными. Литва в то время встала на ноги, а Каунас стал более литовским. Поначалу в нем, как и во многих других местечках Литвы, жило много евреев, а также ополячившихся литовцев. С царских времен оставалось и небольшое число русских. В тридцатые годы некоторые литовцы, заработав деньги за рубежом, в основном в США, возвращались на родину и строили дома. Это было время, когда Каунас расцвел, расцвела и Литва.

Году 1934-м или 1935-м, когда мне было около десяти лет, отец решил развестись с матерью. Кто подал на развод — отец или мать, — не знаю. Думаю, что отец. Вопрос о разводе решался в суде. И мне, ребенку, пришлось выступать свидетелем, рассказывать о том, что мать меня не содержит, что я живу с отцом. Забегая вперед, скажу, что в 1938 году отец женился во второй раз. И в доме появилась Барбора — очень властная женщина. А вскоре родилась Ирена, которую и мне иногда приходилось возить в коляске. С появлением мачехи, а тем более сестры я стал ненужным в доме, ведь для мачехи я был чужим ребенком.

В школьные годы я полюбил кино и часто ходил в кинотеатры, где шли американские и немецкие картины. Показывали и мелодрамы, и фантастику, и музыкальные фильмы. Но мне больше нравились комедии. Я обожал известных комиков: Чарли Чаплина, Дика и Дофа, Пата и Паташона — и не увидеть их лишний раз на экране не мог.

Однако денег мне на это никто не давал, поэтому приходилось пробираться в кинотеатр разными способами. Летом было проще: по одному билету пропускали двух человек. Я присматривался к людям и, если видел, что кто-то идет один, просил взять меня «за партнера». Иногда папа давал мне деньги на еду, а я втайне их экономил. Ходил в тот кинотеатр, где билеты подешевле. Был один такой в Жалякальнисе, куда можно было пройти за 30 центов. В центре города, в «Триумфе», шли фильмы, которые уже показывались в других кинотеатрах, и там цены тоже были ниже. Обычно же билет стоил один лит — а это были большие деньги.

Попасть на премьеру хорошего фильма мне, конечно, было трудно. Иногда просто упрашивал, чтобы впустили, а иногда с такими же, как я, становился у выходной двери и, когда зрителей выпускали, незаметно проскальзывал в зал. Забирались мы куда-нибудь в уголок, чтобы не бросаться в глаза, и смотрели. Надо сказать, что фильмы в те годы в Каунасе показывались не так, как сегодня. Не было привычных для нас сеансов. Фильм крутили без перерыва. Так что, купив билет, зритель не обязательно должен был прийти к началу, а мог смотреть и с середины. Поэтому постоянно кто-то входил, а кто-то выходил.

Смотрел я, разумеется, не только банальные комедии, но и картины с Чарли Чаплином — замечательные художественные фильмы! Видел на экране Спенсера Трейси, Гарри Купера, Роберта Тейлора… Я уже стал узнавать на экране артистов, и у меня появилась новая мечта: стать киноактером. Причем эта мечта казалась мне вполне реальной. Я рассуждал так: если наймусь юнгой на корабль, то смогу доплыть до Америки. В Америке сбегу и устроюсь мыть посуду в ресторане. К тому времени я начитался биографий американских актеров, многие из которых, во всяком случае судя по написанному о них, выходцы из рабочих, случайно сыграв одну-другую роль, становились звездами. Мне казалось, что и я могу пройти такой же путь. Конечно, эта мечта была реальна в той же степени, как и другая. А почему бы мне не стать пожарным? Это тоже красиво и интересно: роскошная каска, форма с блестящими пуговицами — все тоже необычно и неповседневно. Но корабль и путешествие в Голливуд все же привлекали больше.

Тем временем в 1937-м я закончил начальную школу. Не могу не вспомнить, что как раз в том году в Латвии, в Риге, проходил чемпионат Европы по баскетболу. Литовская команда была собрана почти из одних живущих в Америке литовцев. У нас тогда далеко не все знали, что такое баскетбол. За год до чемпионата Европы, в Берлине, на Олимпиаде, баскетбол впервые стал олимпийским видом спорта. Тогда американская баскетбольная команда, в которой играл известный баскетболист — литовец по происхождению — Пранас Лубинас, заняла первое место. После этого он был приглашен в Литву тренировать баскетболистов-литовцев, приехавших из США и составивших ядро команды. Говорили они между собой по-английски, но было и несколько молодых игроков из Литвы. И вот сенсация: литовские баскетболисты стали чемпионами Европы! Для Литвы это было событием огромной важности. Представители маленького государства стали чемпионами! На детей, на молодежь это произвело огромное впечатление, и все мы стали играть в баскетбол во дворах. Ставили ведро, бегали и бросали маленький мячик — старались попасть в него. Баскетбольных мячей у нас не было — куда там! Чуть позднее по соседству, во дворе у каунасского миллионера Вайлокайтиса, оборудовали настоящую баскетбольную площадку со столбами, щитами, баскетбольными кольцами, где мы и стали играть.

А через два года, в 1939-м, чемпионат Европы по баскетболу проводился в Каунасе. Мы с друзьями получили работу — нам поручили написать краской номера мест на трибунах, и за это мы могли смотреть все соревнования бесплатно. Наверное, с тех пор по всей Литве, в каждом городе и деревне, во всех дворах, есть баскетбольная площадка или хотя бы кольцо с корзиной, прибитое к какому-нибудь дереву. Мальчишки с детства гоняют мяч, так же как гоняли и мы. Не зря у нас говорят: «Баскетбол — религия литовцев».

В 1939-м я уже учился в ремесленном училище. Почему в ремесленном? Потому что, закончив шесть отделений начальной школы, нужно было продолжать учебу. Идти в гимназию? По мнению отца, гимназия была доступна только богатым, поскольку за обучение приходилось платить достаточно дорого. К тому же, по его мнению, человека моего происхождения могло спасти только ремесло. Отец считал, что мне надо приобрести профессию слесаря. Но в ремесленное училище, где готовили слесарей, поступающих было очень много. Тогда мы узнали, что есть другое, в котором набирают на отделения художественной керамики, техники керамики, обработки кожи… Словом, художественная ремесленная школа. Вот туда-то меня и отвели.

Отец не спрашивал, что мне больше нравится. У меня вообще не было права голоса. Куда отвели, туда и пошел. Почему в школу керамики? Потому что легче было поступить. Но так случилось, что по воле судьбы именно здесь словно предопределилось направление моего дальнейшего жизненного пути. Судьбе было угодно, чтобы со мной на один курс поступил деревенский паренек Вацловас Бледис. Еще там, в деревне, будучи на четыре года старше меня, он принимал участие в смотре волостной самодеятельности. Вместе с соседом Йонасом Алякной, учившимся в том же училище, только на курс старше, они и составили ядро художественной самодеятельности. Надо сказать, что оба были очень деятельными. А я уже на первом курсе так проявил себя, что Бледис и Алякна позвали меня и еще двух парней и девушек из наших — керамщиков. Учась на втором курсе, мы создали драматический кружок и начали готовить спектакль.

Выбрав пьесу, Бледис пригласил режиссера из каунасского театра — Стасиса Чайкаускаса, который стал с нами работать. Он требовал, чтобы мы играли с переживанием, чтобы звучал текст, чтобы создавался характер, чтобы были чувства, комические или трагические. Я слабо в этом разбирался, и сам это хорошо понимал. Режиссер же, проработав с нами какое-то время, отказался, видимо, мы были для него слишком слабы. Но все равно наше желание стать актерами росло. Мы были не профессиональными артистами, но играющими.

А еще я любил читать. Как только появлялась свободная минутка, бежал в читальный зал. На наше счастье, тогда не было компьютеров. И я штудировал Бальзака, Достоевского, немало перечитал и приключенческих романов. Огромное впечатление, помнится, произвело на меня «Преступление и наказание» — особенно потрясла история самого Раскольникова. У нас выходил журнал «Науёйи Ромува», редактором которого был Юозас Келиуотис. Многие известные писатели печатались в нем. Там я впервые наткнулся на фамилию Юозаса Мильтиниса. Тогда он еще жил то ли в Париже, то ли в Лондоне…

Юозас Мильтинис был человеком западного склада ума.

В 1931 году он, закончив драматическую студию при Государственном театре в Каунасе (его учителями были Константинас Глинскис и Борисас Даугуветис), недолго проработал актером в Шяуляйском театре. Ненавидя рутину, Мильтинис интересовался новыми идеями в искусстве. Восхищался театральной и кинематографической деятельностью немецкого режиссера Макса Рейнхардта. В 1932 году он уехал учиться в Париж, где в 1933-м поступил в театральную школу Шарля Дюллена. Увлекся изобразительным искусством. Посещал лекции в Сорбонне. Играл в театре «Ателье», которым руководил его учитель — Дюллен, снимался во французских фильмах. Был знаком и дружил со многими известными сегодня людьми искусства, среди которых были Жан Луи Барро, Жан Вилар… Закончив в 1937 году обучение в Париже, следующий год Мильтинис провел в Лондоне, посещая лучшие театры и увлекаясь режиссурой. Вернулся в Каунас в 1938-м. Не получив работы в Каунасском театре, стал руководить театральной студией при Палате Труда и сотрудничать в прессе. Довольно резко критиковал некоторые спектакли Каунасского театра. Для него абсолютно неприемлем был коммерческий и увеселительный характер представлений. Театр Мильтинис воспринимал как институт всестороннего эстетического воспитания, решающий сложнейшие вопросы человеческого бытия.

В Палате Труда был драматический кружок, которым недолго руководил актер и режиссер Альгирдас Якшявичюс. Я узнал об этом, учась в ремесленном училище — то ли на первом, то ли на втором курсе. Тогда Бледис, Алякна, я и еще несколько наших однокашников решили пойти на отборочный конкурс. Разумеется, для тех, кто хотел стать актером-профессионалом, была другая драматическая студия — при Государственном театре. Та самая, которую в свое время закончил Мильтинис. Но туда принимали лишь тех, кто мог платить за учебу. К тому же нужно было уже закончить гимназию или, по крайней мере, там учиться. Выпускники студии принимались на работу в театр. У нас не было никакой возможности туда попасть. Но нам хотелось играть… хотя бы в любительском театре. Поэтому мы и отправились на отборочный конкурс в Палату Труда. Помню, Альгирдас Якшявичюс прослушал одного, второго, третьего… А я все толкаюсь, жду… Наконец вызывают меня. «Сколько тебе лет?» — спрашивают. «Шестнадцать», — отвечаю. Наврал — мне было лишь четырнадцать. Но очень хотелось быть принятым. Однако мне не поверили — кажется, Якшявичюс сказал, что я слишком молод. Моих друзей Бледиса и Алякну приняли, а я, отчаявшись, вернулся домой.

Когда в театр Палаты Труда пришел Мильтинис, он организовал все заново. В книге Томаса Сакалаускаса «Пир мудрых» Вацловас Бледис вспоминает, что его Мильтинис выгнал, но он поступал заново и был принят. Мильтинис начинал работу с элементарного: из школ, с заводов, из учреждений собирал будущих актеров — молодых ребят и девушек. Многим из них не было и двадцати лет. Мильтинис занялся их обучением. Словом, создавал театральную студию, где говорили о литературе, театре, психологии. Актриса Ошкинайте обучала сценическому движению, Шляжас — литовскому языку, журналист Келиуотис преподавал философию и историю искусства, певица Каупайте занималась постановкой голоса. Однако учеба учебой, но руководство Палаты Труда потребовало, чтобы студийцы что-нибудь сыграли. Тогда студия подготовила несколько капустников, но… Мильтинис в то время репетировал пьесу С. Чюрленене «Денежки». Руководство настаивало, чтобы спектакль был показан, Мильтинис же утверждал, что работа еще не завершена. Дело было решено просто: Мильтиниса уволили, а руководителем студии и режиссером спектакля стал А. Шляжас.

Студийцы не оставили своего учителя: после репетиций со Шляжасом они шли к Мильтинису, и занятия продолжались. Это был конец 1939 года. Весной 1940-го удалось на время, до начала летнего сезона, устроиться в павильоне, находившемся в парке Ажуолинас, что в переводе означает Дубовая роща. Здесь студийцы работали с Мильтинисом, а в Палате Труда — со Шляжасом. К открытию нового, построенного для Палаты Труда здания была выпущена премьера — поставленные Шляжасом «Денежки». Премьера состоялась 5 мая 1940-го. А 15 июня того же года по улицам Каунаса уже ехали советские танки. С приходом советской власти театр был закрыт, как «буржуазный» и «контрреволюционный». В Палате Труда и в павильоне в парке Ажуолинас ежедневно проходили митинги. В июле Мильтинис сообщил, что новая власть открыла театр, который получил название Театр центра бюро профсоюзов. Актеры должны были получать жалованье. Но оказалось, что некогда заниматься учебой — нужно готовить агитационные программы. Мильтинис придумал и поставил скетч «Танго и тюремная решетка». Однако вскоре выяснилось, что у профсоюзов своего театра быть не может. Так решили в Москве. Театр в Палате Труда был закрыт. Мильтинис обратился к комиссару просвещения писателю Антанасу Вянцлове с просьбой о создании нового театра. Вянцлова в принципе согласился, но театр должен был находиться в провинции. Не пройдет и полгода, как группа молодых людей поедет в Паневежис создавать свой театр. Театр, какого в Литве еще не было. В декабре из Каунаса посылается телеграмма такого содержания: «Капочусу. Гостиница „Рамбинас“. Паневежис. Принято 6.XII.1940 16 час. 40 мин. Передана из Каунаса 6.XII. 15 час. 38 мин. Сегодня в 16 час. выезжаем восемнадцать человек». Тогда в Паневежис отправились Ю. Мильтинис, Й. Алякна, В. Бледис, Б. Бабкаускас, К. Виткус, Ю. Дульските, В. Факеевайте, Б. Гуданавичус, В. Руминавичюте… Меня среди них еще не было. Я был принят через полгода.

В то время, когда Бледис и Алякна занимались в Палате Труда, я попал в группу статистов в Государственный театр. Я стоял где-нибудь в конце сцены… с алебардой, с факелом в руках в опере «Кармен», когда пел знаменитый тенор Кипрас Пятраускас, в балете «Красный мак» был носильщиком, в опере «Аида» — пленником или египетским солдатом. Меня занимали и в драматических, и в оперных, и в балетных спектаклях. Везде, где оказывались нужны статисты. Я получал пол-лита за спектакль. Но мог смотреть все постановки бесплатно.

В Палате Труда у Мильтиниса я не занимался, поскольку, как уже говорил, был слишком молод. Но надеялся, что мне удастся поступить в студию при Государственном театре, ведь я уже статист, я уже в театре. А это нечто более реальное, чем уплыть на корабле в Голливуд. Словом, думал, что до поступления в театр артистом — рукой подать. А Бледис говорил мне: «Не спеши. У Мильтиниса будет настоящий театр. Туда, и только туда, надо идти». Осенью 1940 года Бледис пришел в школу керамики и показал мне текст пьесы Бенджамина Джонсона «Вольпоне» в переработке Жюля Ромена и Стефана Цвейга, которую перевел сам Мильтинис. Он, видимо, хотел ставить ее в театре Палаты Труда, но поставил уже в Паневежисе.

Мне хотелось еще раз попытать счастья в театре Палаты Труда — снова пойти на отборочный конкурс, но уже к Мильтинису. Бледис меня отговорил. «Мильтинис тебя не знает, — сказал он. — Ты можешь не пройти по конкурсу. Подожди, пока устроимся в Паневежисе. А тогда я тебе помогу — познакомлю с Мильтинисом». Они уехали, а я продолжал учиться. 15 марта 1941 года в Паневежисе состоялась премьера — «Падь серебряная» Николая Погодина. Об этом мне написал Бледис, сообщив также, что они репетируют «Вольпоне» Бенджамина Джонсона. А я все еще был в Каунасе.

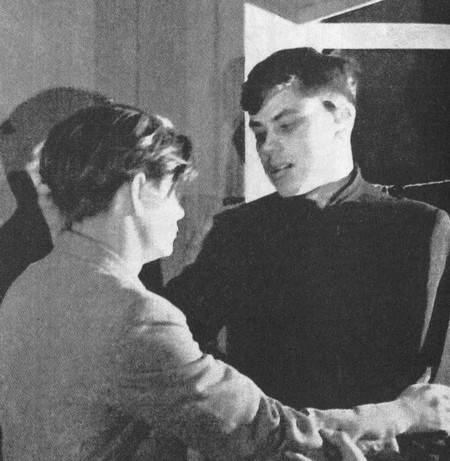

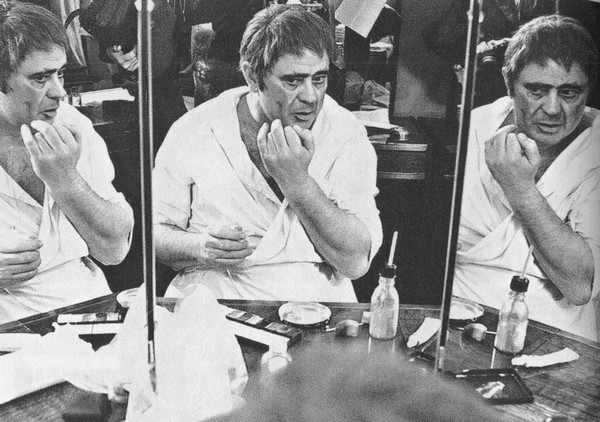

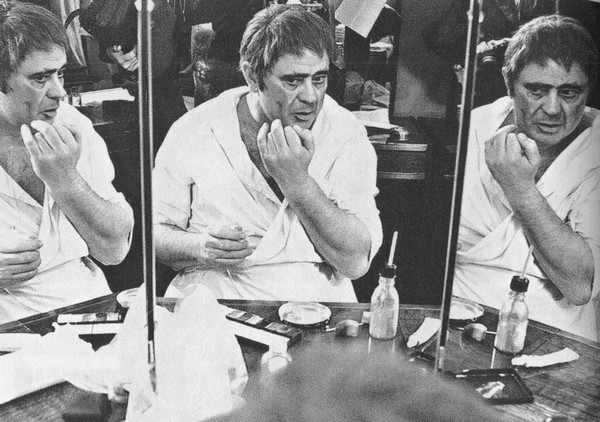

В мае 1941 года Паневежисский театр уже играл в Каунасе. Привезли два спектакля — «Падь серебряная» и «Вольпоне». Бледис, как обещал, отвел меня к Мильтинису в гримерную и сказал: «Это Донатас Банионис. Он хочет быть актером». Мильтинис ответил: «Ладно, иди смотри спектакль, а завтра приходи туда, где я остановился». Я пошел на спектакль и услышал, как работники Каунасского театра критиковали постановку: «Какой же это театр, если актеры на сцене говорят, как в жизни, если не умеют на сцене сидеть, как в театре полагается, если грим не виден?» «Может, — говорили они, — в Паневежисе и виден грим, но здесь ведь зал куда больше… Надо им об этом сказать». А мне нравилось, что грим не виден. Мильтинис же, стремившийся к естественности, говорил: «Не надо играть, надо быть человеком».

Как и было условлено, утром 29 мая 1941 года я пришел в дом Люне Янушите, где остановился Мильтинис. Он отвел меня в садик. Сам сел, а меня поставил около куста. В стороне была собачья конура. Я начал читать стихотворение поэта Косу-Александришкиса. В середине заволновался и начисто забыл текст. Мильтинис только улыбнулся: мол, ну хорошо, что еще можешь? Тогда я рассказал басню «Лошадь и медведь». Только позднее понял, что для Мильтиниса было не важно, как я читал стихи, — он все решил с первого взгляда. «Ладно, сегодня заканчиваются гастроли, а послезавтра поедем в Паневежис», — сказал он. Позже Мильтинис не раз шутил: «Я тебя в артисты принял около собачьей конуры».

Я шел домой… День был чудесный… Когда проходил мимо Военного музея, там играл оркестр… «Это для меня играет музыка», — подумал я. Я еще не понимал, что меня ждет. Не осознавал всю степень сложности будущей работы. Не знал, что Мильтинис раскроет мне другое понимание театра. Ведь, исследуя современные духовные проблемы человека, он стремился создать театр философской мысли. Но мне это стало ясно позже. А тогда…

Тогда в школе керамики теория была сдана, а практическое задание — дипломная работа — не завершено. Кофейный сервиз был обожжен, осталось наложить глазурь. Но мне уже было совсем не до того, и я все бросил. Поэтому при окончании ремесленной школы все оценки были «5», но за поведение из-за незаконченной практики стояла оценка «4». Однако меня это уже не волновало. Я уезжал в Паневежис.

Начало

Уезжал я, так и не простившись со школой керамики. Собрал свои вещи, мачеха положила одеяло, постельное белье, — наверное, хотела, чтобы я скорее уехал из дому. Отец, напротив, не волновался, — думал, что тут же вернусь. Какой же из меня артист?! Он был уверен, что актер должен обладать особым голосом, умением рассказать анекдот или спеть — короче говоря, быть душой общества, незаурядной личностью.

Отец ходил в театр не часто, но очень любил оперу и нередко, работая, напевал арии. Он видел артистов: знал, какая у них осанка, какая одежда… В Каунасе таких было десятка два. Шел, к примеру, по улице Пятрас Куберавичюс… или Борисас Даугуветис… Люди их узнавали, разглядывали, а потом друг другу рассказывали: артиста видел! Актеры и жалованье получали около 600 литов, а это были большие деньги. Одним словом — особая каста!

И вот я, только что принятый в театр Мильтиниса, майским днем 1941 года ехал в Паневежис вместе с актерами, возвращавшимися после своих первых гастролей в Каунасе. Нас было человек двадцать, среди которых один я новичок. Добирались рейсовым автобусом, — в те годы у театра своего автобуса еще не было. За окнами мелькали поля вперемежку с лесами и деревенские домики, утопающие в цветущих садах. Словом, привычный литовский пейзаж. Мы были молоды. Нам было весело — мы пели, шутили. Тогда я и не думал, что буду привязан к этому городу всю свою жизнь — и к его людям, и к театральной сцене.

Приехали вечером и сразу же пошли в театральное общежитие. Это был каменный двухэтажный дом. Его хозяин Пятраускас после входа в Литву большевиков выехал в Германию. До войны между Германией и СССР существовало соглашение, разрешающее людям стран Балтии, доказавшим свое немецкое происхождение, вернуться на их историческую родину. Многие пытались получить документы, и неважно, была ли прабабушка немкой или нет… Некоторым удавалось, удалось и Пятраускасу. Он уехал, оставив свой дом, который и достался нам.

Это был обычный жилой дом с красивым садиком. На первом этаже жили девушки, на втором — мы, юноши. Была там и кухня, на которой девушки что-то готовили — варили, пекли, жарили, и мы были счастливы, что началась новая жизнь. Мне отвели место в комнате, где уже обитали Вацловас Бледис и Казис Виткус. Я обрадовался, что буду жить не с чужими, малознакомыми людьми. Ведь Бледиса знал по школе керамики, он был моим другом и

сокурсником, при этом уже работал в театре и мог помочь, посоветовать.

Утром мы всей группой пошли в театр. Город, в ту пору насчитывавший около 30 тысяч жителей, показался мне уютным: маленькие домики, зелень, вдоль главной улицы Республикос посажены деревья. А вот театр на первый взгляд не похож был на театр — дом культуры в провинциальном городе, да и только… Здание строилось для складских помещений в прошлом столетии и лишь позднее было перестроено и принадлежало «Союзу стрелков». Здесь горожане устраивали вечера, ставили любительские спектакли, главным образом оперетты, режиссером которых был паневежисский интеллигент — органист и учитель пения — Миколас Карка. В конце концов городские власти приняли решение — быть в городе профессиональному театру. И здание досталось нам. Был и соответствующий приказ, в котором говорилось:

«Йонасу Сакасу. Управление по Делам Искусств сообщает, что согласно приказу Народного Комиссара Просвещения № Д/330 от 18.11.1940 разрешается товарищу Йонасу Сакасу организовать в городе Паневежисе драматический театр и руководить им.

А. Рукас, инспектор.

Cm. Якштас, ответств. секретарь».

Йонас Сакас взялся за работу: сначала как организатор театра, потом как его первый директор. Спустя десять дней в театр приняли актера с правом ставить спектакли в качестве режиссера — Юозаса Мильтиниса, а также художника Людаса Вилимаса, которому поручили «руководить работами по оборудованию сцены».

Первая приехавшая актерская группа с конца декабря занялась ремонтом. Обычный маленький зал примерно на 300 мест выглядел невзрачно, и за кулисами было тесно: одна комната для переодевания женщин, вторая — для мужчин, и комнатка бутафора. Когда я приехал, сцена уже была переделана. Мильтинис показывал, что и как должно быть. Он уже работал на сценах Каунаса и Парижа, а потому хорошо знал, что нужно театру. Например, ему хотелось, чтобы не было рампы и суфлерской будки. «Нет! Нет! — говорил он. — В этом театре суфлера не будет!» Занавес открывался в полной темноте, и сцена освещалась лишь после гонга. Я также узнал, что после окончания спектакля актеры здесь не выходят на поклон. Зритель должен остаться под впечатлением от увиденного на сцене, а не от кланяющихся персонажей. Словом, все не так, как было в Каунасском театре. Но я работаю в этом театре! Мне сказали, что я получаю ставку. Приказ, подписанный директором театра Й. Сакасом, звучал так: «Донатас Банионис с 1 июня сего года принимается драматическим актером-кандидатом с окладом 300 рублей в месяц». Узнал я и то, что обедаем мы вместе в небольшой столовой, оборудованной в маленьком фойе, а готовит специально нанятая повариха. (Правда, продолжалось это недолго — неделю-полторы.) Во время спектаклей наша столовая превращалась в кафе для зрителей. А завтрак и ужин уже самим приходилось готовить в общежитии.

Гастролями в Каунасе театральный сезон был завершен. Но в летние каникулы Мильтинис начал занятия в студии, которые проходили в фойе театра. Он считал, что студийцы должны делать этюды, импровизировать, упражняться, а параллельно репетировать в спектакле. В студии мы знакомились с первоосновой театра, с «азбукой» театральной игры. Репетируя же, пытались применять полученные знания, а вместе с тем думать о своей роли. Иногда Мильтинис прерывал наши импровизации и читал нам лекции. Он стремился развить в студийце полноценную личность. В ту пору наш театр назывался Театр-студия. Позднее названия менялись — художественный театр, городской… но суть осталась прежней.

Первые две недели я ничего не делал, только смотрел, как работают другие. Потом и сам я начал импровизировать. Мильтинис ставил перед нами разные задачи. «Ты будешь матерью, а ты — сыном, — говорил он, к примеру. — Сын вернулся домой в деревню на каникулы — он студент или гимназист. И вот первая встреча после долгой разлуки». Мы импровизировали, а Мильтинис смотрел, насколько глубоко студийцы прочувствовали заданное. Я это сымпровизировал так: сын в комнате один, ему грустно. Он подходит к окну. А за окном шумит сад, падают яблоки. В течение пяти минут в полной тишине без слов я пытался создать соответствующее настроение… Вдруг вошла мать, и сын произнес: «Мама — ты ангел». Моя импровизация ему понравилась. А вообще, надо сказать, Мильтинис был скуп на похвалы. Как-то позднее он объяснил: «Он умный и волевой. Но я боюсь, что хвалить Баниониса — значило бы убивать Баниониса. А я его люблю, и я его жалею».

Особо ему нравилось, когда мы по его требованию показывали, как не надо играть, то есть демонстрировали популярные в то время театральные штампы: «по-театральному» сидели, «по-театральному» говорили. Я в Каунасском театре на это насмотрелся. Вот и говорил вибрирующим голосом и закатывал глаза. Всем нравилось, в том числе Мильтинису. Говорили, Каунасский театр, да и только! Импровизации у меня и впрямь получались.

Однажды в какой-то праздник был организован вечер, на котором после доклада о достижениях социализма (ведь мы уже год, как жили при социализме) был показан концерт силами местных исполнителей. Мильтинису было поручено подготовить программу. Еще в 1940 году, в Палате Труда в Каунасе, он поставил скетч «Танго и тюремная решетка», который сам написал, скорее всего, к выборам большевиков в сейм…

Содержание было следующим: в первой картине в семью буржуя приходит рабочий, требуя зарплаты. А там сидят несколько дамочек, пьют кофе и разговаривают: «У нас в Париже так…», «А у нас, дорогие, в Берлине иначе». Хозяйка не хочет разговаривать с каким-то пролетарием. Они спорят, и дамочка вызывает полицию. Рабочего арестовывают… Играли их опытные «старожилы». Во вторую картину, действие которой происходило в тюрьме, был введен и я. Моему волнению не было предела: ведь это мой актерский дебют, мой первый выход на профессиональную сцену. Но, как новичку, мне не дали никакого текста. Я играл одного из тех заключенных, которые сидели в тюрьме при буржуазной власти. Они пели песню, текст которой помню до сих пор:

Проходят осень, весна и лето,

Вновь время ударяет, словно колокольный звон,

А мы поем печальные куплеты,

Нам холоден и жуток тех решеток стон.

Закрыты в стенах каменной гробницы,

Мы пред насилием не склоним головы,

Социализма свет пусть осветит нам лица,

Свободы жаждем мы для трудовой Литвы.

Нас презирали, гнали и топтали.

И вдруг как будто с неба грянул гром —

В Литве узнали, что товарищ, Сталин

Сказал с любовью о народе трудовом.

С этой песней мы, закованные в кандалы заключенные, должны были через тюремные ворота выскочить на сцену — на свободу: «Ура! Ура! Рабочий народ освободился от капиталистического ига!» Но… бутафорские ворота упали, с ними вместе и вся группа «тюремщиков», а моя нога с железными оковами зацепилась за выступ декораций, и я никак не мог вылезти… Так, не замеченный зрителями, и остался под тюремными воротами. Мой дебют публика не оценила. И я решил, что Мильтинис выгонит меня из театра. Мне казалось, что я сорвал спектакль, а он, возможно, даже не заметил этого… Словом, взбучки я не получил.

…Шли дни. Мильтинис читал нам лекции по эстетике, говорил о принципах театра, о греческой трагедии, о Константине Сергеевиче Станиславском и Михаиле Чехове, рассказывал о структуре спектакля, Аристотеле и его «Поэтике», о философской школе Платона… Объяснял, что такое грим. Советовал, что нам следовало прочитать. Вспоминал Париж… Говорил, что есть старый, «штампованный» театр, но существует и новый, настоящий, такой, какой он увидел в Париже. И мы будем именно таким театром… В первые дни многое мне казалось непонятным, абстрактным. Но через месяц-другой я потихоньку стал разбираться. Мы вели записи, которые я до сих пор храню.

В середине июня 1941 года по городу поползли страшные слухи: большевики увозят людей в Сибирь. Говорили, что ночью солдаты и офицеры НКВД вламываются в дома, дают час или два на сборы, сажают в грузовики, отправляют на железнодорожный вокзал и увозят в неизвестном направлении. Видели на улицах машины, на которых стоят бойцы НКВД с винтовками на изготовку, а на узлах сидят громко рыдающие люди с детьми… Никто не мог понять, что творится. За что? А это продолжалось один день, второй, третий… И чем все закончится, было неизвестно. Наконец услышали разъяснения: увозят врагов народа. Мы были не просто удивлены, но ошеломлены. Кто эти враги народа? Где суды? Кто составил списки на вывоз? Сковывал страх, что и нас могут вывезти.

В театре работа остановилась. Все сидели, глядя в окна на улицу и ожидая своей участи. Этот ужас продолжался три дня. Потом очнулись: надо как-то спасаться. На первом этаже, где жили девушки, мы выкопали под полом яму, в которой можно было спрятаться. На пол бросили ковер и поставили стол. Решили, что если солдаты придут, то девушки скажут, что мужчин нет. Но так никто и не пришел, никто никого не искал.

А потом стали говорить, что скоро начнется война и немцы нас освободят. Ни о каких репетициях уже не было и речи. Мильтинис уехал в Каунас, быть может, по делам, а может, хотел спрятаться. Коллектив же театра жил в полной неизвестности. Была середина июня. Дни шли, а войны нет как нет. Только в воскресенье — 22 июня — на рассвете мы услышали гул самолетов и взрывы в Пайуосте, где строился военный аэродром. Война! Война — это ужас, но нам она тогда казалась спасением.

В театре не было руководства. Мы не знали, будет ли проводиться мобилизация. Слушали радио, «ловили» зарубежные голоса, хотели понять, что происходит… 23–24 июня мы чувствовали себя скверно: и не повешены, и не отпущены. По ночам в общежитии лазили под пол, днем бегали в театр. А в городе было тихо: ни одной, ни другой армии… Наконец, спустя двое-трое суток, ночью услышали рокот мотоциклов на улицах. Осторожно вышли и увидели первых немцев.

Мы собрались в театре. Мильтиниса там по-прежнему не было. И тут выяснилось, что в нашем помещении уже организован штаб, задачей которого было с помощью частей самообороны оказать сопротивление оставшимся советским солдатам и взять власть в свои руки. Немцев же мало интересовало, что у нас творилось. Они показывали на восток: на Москву! На Москву! Где наш театр, где наша учеба, где цель нашей жизни? Штаб самообороны составлял списки, кто будет капитаном, кто старшиной. Нас тоже хотели вооружить, и я полдня носил пистолеты. Но мы, молодежь, не были политизированы.

Спустя три-четыре дня из Каунаса вернулся Мильтинис: оборванный, штаны разодраны, добирался в основном пешком, а иногда солдаты подвозили. Он сразу сказал, что в театре штаба быть не должно, пусть уходят. И они ушли. Мы могли снова начать работу в студии, подумать о репетициях. Правда, наша жизнь уже изменилась. Через каких-то два месяца явился настоящий хозяин дома, в котором было наше театральное общежитие, — Пятраускас. Он тут же велел нам выселяться. Так закончилась наша общая жизнь в «колхозе». Каждому по отдельности пришлось искать жилье. Меня приютил мой коллега, актер Гедиминас Карка.

Постепенно фронт отдалялся. В Литве уже создавались литовские городские власти. Мы знали, что театр наш будет существовать, мы будем играть, и это нас, конечно, радовало. Правда, одна из газет обозвала наш театр большевистским. Автор статьи утверждал, что такой театр надо закрыть. Однако была лишь одна статья такого рода, и никаких последствий она за собой не повлекла. Литовские власти в Вильнюсе на такие мелочи не обращали внимания. За последний год с небольшим было слишком много пережито. Но все же наш театр почему-то считали большевистским. Вероятно, потому, что он был открыт при советской власти. А первым спектаклем, состоявшимся 15 марта 1941 года, стала постановка советской пьесы — «Падь серебряная» Николая Погодина. Разумеется, у Мильтиниса, имевшего западное воспитание, было свое представление о репертуаре. Однако приходилось отдавать дань и «кесарю», то есть власти.

Мы успокоились. Работа в студии продолжалась: мы снова начали делать этюды, готовить сезонный репертуар. Об отпуске никто не думал. И снова целыми днями занимались самообразованием, физическими тренировками и упражнениями по дикции. Потом слушали лекции Мильтиниса: нередко он читал книгу на французском языке и тут же переводил ее на литовский.

В то время Мильтинис надумал ставить пьесу литовского писателя Казиса Бинкиса «Поросль». Действие ее происходило в гимназии, действующие лица — старшеклассники, которым лет по шестнадцать-семнадцать. А мне тогда как раз исполнилось семнадцать. Пьеса была популярна в Литве: еще до войны ее ставили в Каунасском театре, и она имела успех. Сюжет был нехитрый. Подружились два гимназиста. Одного из них — Ясюса — играл я. Отец моего персонажа был сапожником, по-литовски «шяучюс». Поэтому моему герою дали прозвище — Шяучюкас. А друга моего персонажа, которого играл Вацловас Бледис, звали Пятрюкасом. Он был деревенским парнем. После смерти отца его приютили родственники Кярайтисы. Так вот, этот Пятрюкас жил у богатого дяди, а мой герой был беден. После уроков они встречались у Пятрюкаса.

Как-то раз Ясюс остался в классе готовиться к урокам, так как дома делать этого не мог: отец-сапожник стучал молотком, плакали маленькие дети. А учитель, как назло, оставил в классе свой портфель и вернулся за ним. Ясюс испугался и спрятался, но учитель увидел его. Вернувшись домой, учитель заметил, что нет 100 литов. Он думал, что положил деньги в портфель, хотя на самом деле он их засунул в карман пальто. Подозрение пало на Ясюса, который защищался и говорил, что ничего не знает. Но обвиняли все равно его, говорили, что он вор, что его исключат из гимназии. Тогда Пятрас, спасая друга, сказал, что это он взял 100 литов. (У него были деньги, оставленные ему умершими родителями.) Все были ошеломлены, а Пятраса исключили из гимназии. (Сейчас бы не исключили: не такое еще бывает в школах…) Ясюс знал, что Пятрас не виновен и отдал деньги родителей. Они продолжали дружить. Пятрюкас пошел к портному учиться шить. А через полгода учитель отнес пальто в починку. Портной сказал, что нужна новая подкладка. Осмотрев пальто, он и нашел упавший за подкладку кошелек. Учитель был ошеломлен тем, что обвинил невиновного человека в краже. В гимназии стало все известно, и все обрадовались тому, что нет среди них жулика! Пятрас оказался героем, поскольку пожертвовал собой ради друга. Ясюс и весь класс были счастливы.

Представить эту ситуацию мне было несложно. Мильтинис радовался, что я так хорошо играю свою роль. Но тут не нужна была никакая наука, можно без всякой подготовки сыграть знакомую мне правду жизни. И с этой первой ролью ко мне пришел успех. Мое имя впервые было упомянуто в газете. Журналист и писатель Пулгис Андрюшис писал: «Уже здесь в свете особо выделяющегося обаяния в памяти сохранились Пятрас Кярайтис (г-н В. Бледис) и Ясюс Шяучюкас (г-н Д. Банионис)».

Спектакль нравился зрителям. Мильтинис не пытался совершать театральные открытия, не искал причудливые формы. Всего было ровно столько, сколько требовалось: и музыки, и песен. Мизансцены были весьма выразительны, а персонажи выглядели живыми людьми. Человек должен быть виден — на этом основывалось учение Мильтиниса.

Я почувствовал себя настоящим актером: вот вышел на сцену — и сразу успех. Девушки на улице шептались: вон Ясюс, Ясюс! Это уже казалось большой победой. Увы, молодой человек еще не понимает, чего он в действительности стоит. Так, после премьеры «Поросли», состоявшейся в октябре, я решил, что закрепился в театре. Но в спектаклях 1942 года для меня не нашлось настоящих ролей. В них были другие персонажи — взрослые люди. А для того, чтобы играть зрелого мужчину, любовника или какого-нибудь ксендза, я был еще слишком молодой, «зеленый».

Характер у меня беспокойный, мне постоянно нужно действовать. И дело нашлось. В то время нас, студийцев, сценической пластике и танцам учила балерина Верещагина (имени ее, к сожалению, не помню). Говорили, что до войны она работала в ленинградских театрах, а перед приходом немцев бежала в Прибалтику, где было спокойнее. Так она и оказалась в Паневежисе. Я же в то время решил учиться музыке, чтобы не терять времени даром. Нашел учителя и по 12–14 часов занимался на фортепьяно. В театре было два фортепьяно, и я мог играть даже ночью. Для того чтобы кое-как научиться играть, нужен год, но я, будучи фанатиком, осилил это за несколько месяцев. В итоге Верещагина попросила меня аккомпанировать во время упражнений, а это было большим поощрением. Получив ноты, я за две ночи подготовился. И мог уже как-то сыграть вальс, мазурку, менуэт…

Такая музыкальная подготовка была для меня очень полезна. Она давала возможность аккомпанировать на спектаклях, а чуть позже я даже сочинил несложную музыку к нескольким постановкам. Подучившись сразу после войны у друга-аккордеониста (пока еще не был женат и не очень занят в театре), я играл на танцах в маленьком «оркестре», состоявшем из четырех человек, зарабатывая таким способом червонец-другой.

По мнению Мильтиниса, мы, молодые, должны были пройти практический курс в театральной студии, основой которого стали те предметы, которые сам Мильтинис изучал в студии Каунасского театра и в Париже. Одновременно он обращал большое внимание и на теорию, и на историю театра. Потому мы делали этюды, занимались физическими упражнениями… А затем он читал нам лекции… Это совсем не было похоже на академическую подготовку. У Мильтиниса была непростая театральная система. Он нам рассказывал об эстетическом витализме, о поэтической драме. Говорил, что актеры не должны выплескивать свои эмоции, им важно вызвать эмоции у зрителей. Мильтинис старался очаровать нас новыми театральными веяниями, которые проповедовали передовые режиссеры Парижа. Сценическую речь нам преподавали два актера, уже прошедшие курс, фехтованию обучал специально приглашенный человек, упражнениями по дикции мы занимались сами. А после всех этих занятий шли репетировать в репертуарном спектакле.

Во время немецкой оккупации — и это надо подчеркнуть — никто не громил театр, потому что мы не были призывниками. Да и мобилизации как таковой не было, были только части «добровольцев». Пишу «добровольцев» в кавычках, потому что вступали в эти части не совсем по своему желанию. Война шла не в Литве. Комендантом города был немец по фамилии Беллман. Он приехал из французской Лотарингии и с Мильтинисом разговаривал по-французски, а иногда приходил на спектакли из уважения к «французу» Мильтинису. Нас никто не трогал, хотя немало мужчин из Литвы было вывезено на работу в Саксонию или на строительство оборонительных укреплений фронтовых линий. У нас была так называемая «незаменимость» — по-немецки «UK».

Начали мы тогда ездить и на гастроли в маленькие города. В 1942 или 1943 году наш театр впервые отправился в старинный городок Биржай — самый северный город Литвы, расположенный у границы с Латвией, — вотчину знаменитого литовского княжеского рода Радвилос. Играли «Вольпоне» в зале местной гимназии, так как театра в Биржай не было. Наш приезд для горожан стал событием. Не было в городе и гостиницы, а потому нас расселили у жителей. Биржайцы волновались: каждому хотелось, чтобы актера поселили именно в его доме. Те, кому повезло, гордились, ведь артистов на всех не хватало!

Я играл лишь слугу, но все равно был артистом, а не статистом, как в Каунасском театре. Мы с Гедиминасом Каркой поселились у лесничего. Три дня хозяин кормил, опекал нас… Надо сказать, что Биржай еще знаменит и своим пивом. Горожане, видимо, думали, что вечерком соберутся соседи и артисты, которые что-нибудь споют или сыграют, — одним словом, развеселят, посидят с ними вместе, поговорят, выпьют пивка. Но этого не было, и мы почувствовали, что они немного разочарованы.

Представление Мильтиниса о театре и актере было нетрадиционным. Он принимал ребят не поверхностных и не стереотипных, его актер должен был сознавать, что театр — это призвание. Мильтинис запрещал нам ходить по ресторанам и кафе, чтобы мы не зазнались, почувствовав внимание людей. Ведь найдутся такие, которым захочется присесть рядом, поболтать, угостить. А выходить на сцену хотя бы с легким алкогольным запахом он строго-настрого запрещал.

Мильтинис уже поставил шестой свой спектакль — «Воскресение» Пятраса Вайчюнаса. Это пьеса о том, как мужчина, притворившись мертвым, хотел обмануть жену. Я играл там цыгана. Ни хорошо ни плохо — эпизодический персонаж. Но роль принесла известность, в газетах о ней писали. Потом был спектакль по пьесе Софии Чюрлёнене «Денежки». Я выходил лишь в толпе, но все равно появилось чувство гордости, и я немного зазнался. Когда режиссер начал мне говорить, что я что-то нехорошо делаю, я был оскорблен и сказал ему: «Если я такой плохой и вам не нравлюсь, то я уйду». Мильтинис спокойно ответил: «Хорошо, уходи». А я-то думал, что он станет уговаривать меня остаться. Ведь театр потеряет такого хорошего артиста…

Не ушел. Мы были воспитаны иначе, нам всегда внушали: не думайте, что вы — звезды. В то время, правда, было несколько уходов, но по другой причине. Мильтинис в театре не разрешал никаких браков, никакой любви. А мы в таком возрасте — молодые юноши и девушки. Конечно, между нами возникали отношения не только студенческие.

И вот однажды, когда Мильтинис узнал, что Вероника Руминавичюте дружит с Гедиминасом Паулюкайтисом и что они собираются создать семью, то предложил одному из них уйти по собственному желанию. Даже приказы специально выдумывал: одного увольнял якобы потому, что театр не получил новой ставки, другой же «уходил по собственному желанию». А какой хороший актер был Паулюкайтис! И еще одну пару ждала та же участь — Янину Дулските и Стасиса Паску. Конечно, они позже обосновались в других театрах, где режиссеры не придерживались подобных принципов.

И все же в Паневежисе был театр-студия, где мы и учились актерскому мастерству, и играли все вместе. А обычно будущие артисты учились в театральной студии, в Литве тогда была только одна студия — при Каунасском театре, после окончания которой актер принимался в театр. Мильтинис же учил нас не только театральному искусству, но и жизни, и хорошим манерам: как надо сидеть за столом, ни в коем случае нельзя было оставлять ложечку в стакане, потому что это нехорошо, не принято…

Еще одним испытанием для нас, вчерашних выпускников, стал «Генрих IV» Луиджи Пиранделло. Это была первая встреча с новой, незнакомой нам литературой и не вполне понятными образами: ведь надо было играть итальянцев и французов, «жить» в неизвестной нам среде. Мне пришлось играть роль молодого маркиза. А до этого, напомню, я играл Ясюса Шяучюкаса. Мильтинис все время говорил: надо не так, манера игры не та, необходимо разобраться и во внешней форме, и в образе мышления, у маркиза и интонации другие, и манера держаться другая. Не так… А откуда же мне знать как? Мильтинис никогда ничего не показывал — требовал, чтобы мы сами представляли себе своего персонажа, пытались понять его изнутри и старались выразить через свое мышление, свою психологию, а не просто поверхностно изобразить. Из внешнего показа не вырастет настоящий, разносторонний, оригинальный персонаж.

Почему Мильтинис решил обратиться к Пиранделло? Вероятно, он хотел выйти за рамки литовского репертуара и поставить пьесу автора мирового масштаба. Пиранделло ему нравился, он сам перевел пьесу с итальянского. Но для нас эта драматургия еще была слишком сложна, мы ее не понимали. Но не понимали пьесу не только мы. Не понял ее и наш зритель. Помню, была такая рецензия, пожалуй, самая громкая: «Мильтинис, вернись к „Завету мошенника“!» «Генрих IV» потерпел фиаско. Зритель не смог разобраться, не сумел понять ситуации. Одна из газет писала: «Только один Генрих IV (сам Мильтинис) господствовал в продолжение всего спектакля, оставляя других в тени. На его плечи легла вся ноша, и режиссер достойно пронес ее. При создании различных мизансцен в таком статичном спектакле режиссер должен показать особые способности. В противном случае не все смогут выдержать и выслушать до конца длинные монологи». Похвалив некоторые сцены, вызвавшие восхищение, и наиболее ярко сыгравших актеров — Бронюса Бабкаускаса, Марите Кетураките, Стяпаса Космаускаса, Вацловаса Бледиса, — рецензент закончил статью словами Мильтиниса: «Вся работа еще только начинается». Другой рецензент отметил: «Действие часто ставит нашего зрителя в неудобное положение: в нем выражается единственная правда — вцепиться в свою правду всеми силами и держаться за нее».

И сам Мильтинис говорил: «После первых двух спектаклей, на которых было полно зрителей, в публике раздался голос, что в театре нечего смотреть. Все остальные спектакли шли в почти пустом зале… Близкий моему сердцу интеллектуальный репертуар, конечно, вводить надо постепенно». Неудачу спектакля признал и упомянутый уже раньше Пулгис Андрюшис, литератор, критик, переводчик — друг Мильтиниса. После войны он уехал в Европу, позже — в Австралию. Это был наш последний спектакль в годы немецкой оккупации. Весной 1944 года фронт приближался, и мы уже не успели сыграть его еще раз.

Играть маркиза мне было тяжело: я не знал, как держать руки, как ходить. Я был скован, да и знаний недоставало. Мильтинис говорил: «Ты не маркиза играл, ты играл Ясюса, а здесь другой уровень роли, надо думать, надо понять психологию персонажа». Но я еще не разобрался. И никто из нас не разобрался. Было рано… Однако это был хороший урок: у нас появились персонажи, которые пока нам не удавались.

Мильтинис хотел увидеть в нас личности, которые мы сами должны были в себе воспитать. Он требовал, чтобы мы изучали языки, и в итоге я сейчас хорошо говорю по-немецки, немного знаю английский и польский. Русский мы учили для того, чтобы читать мировую литературу, — на других языках она до нас не доходила. Режиссер поощрял нас за то, что мы старались сами читать, изучать драматургию, литературу, музыку. Это было время, когда я понял, что я — никто, что надо учиться, надо лепить себя по крупицам.

А впереди ждали трудные часы и дни, когда мне надо было создавать персонажи Чехова и Ибсена, Шекспира, Миллера и Борхерта. Театр — это жуткое напряжение, что-то не удается на репетициях, кажется, бросишься в реку — и все закончится… Но… чувствуешь страх и бежишь от этой реки… Порой после неудач появлялась мысль уйти из театра или утопиться, броситься куда-нибудь вниз головой… Да, такие мысли были.

Весной 1944 года фронт уже двигался с востока на запад. Немцы хотели закрыть театр и взять нас в армию в качестве «добровольцев». А нам этого совсем не хотелось, рушились все наши планы. Между тем Красная армия приближалась к Паневежису, уже была слышна артиллерийская канонада. Мы не хотели оставаться за «железным занавесом». Мильтинис говорил, что если останемся, то мира мы не увидим, он будет закрыт для нас. (Надо сказать, Мильтинис всю свою жизнь ни в каких партиях не состоял и никаких партий не признавал.) А еще пугало то, что наш театр, открытый в советское время, работал на оккупированной немцами территории. Раз с театром ничего не сделали, нас могли обвинить в сотрудничестве с немецкими властями. Мы помнили и довоенные аресты, и ссылки невинных людей, а потому боялись. Мы не знали, что с нами могут сделать, и не хотели рисковать. Все обдумав, решили, что каждый будет скрываться как может. Мы втроем — Мильтинис, Бледис и я — попытаемся продвигаться на запад. Там и устроимся.

В середине июля Бледис уехал вместе с Мильтинисом к своим родителям за Шядуву. Я тоже следом за ними, останавливаясь то у одного, то у другого знакомого. Уже стали появляться отступающие немецкие солдаты. Поговорив с ними, мы поняли, что Гитлеру капут, а нам надо уйти к англичанам. Отец Бледиса дал телегу и лошаденку, мы сложили продукты: хлеб, мясо, окорок — и тронулись в ту сторону, где заходит солнце. Мы знали, что в Паневежисе большевики. Но нас они уже не достанут.

За целый день доехали только до Тяльшяй. По дороге все посматривали на небо: самолеты летали, стреляли. Городок маленький, рукой подать до Балтийского моря. В Тяльшяй нашли друга, художника, ранее работавшего в нашем театре. «Что же вы в городе будете ждать, не зная, что здесь произойдет. Недалеко есть деревня Шарняле. Там, в усадьбе матери, живет поэт Витаутас Мачернис. У него остановитесь, а потом видно будет, куда идти», — посоветовал он нам. Туда мы и повернули. Вечером подъехали к усадьбе Витаутаса Мачерниса. Я не знал его лично, но стихи читал.

Витаутас был молодым парнем, всего на три года старше меня, но уже знаменитым. Когда немцы закрыли университет, молодые философы, поэты разбежались кто к родителям, кто куда. Но мы знали Генрикаса Нагиса, Казиса Брадунаса, Витаутаса Мачерниса и Эугениюса Матузявичюса. Дни, проведенные в усадьбе Мачерниса, были одними из лучших в моей жизни. Как и Мильтинис, Витаутас Мачернис был человеком западного склада ума. Он изучал философию, знал семь языков. По-английски читал нам Шекспира, знал русский, любил Есенина. Помню, читал:

Я помню, любимая, помню

Сиянье твоих волос.

Нерадостно и нелегко мне

Покинуть тебя привелось.

Тем временем фронт остановился. Две армии разделяла главная дорога Рига — Тильзит (теперь — Советск). И так продолжалось почти два месяца. А потому мы провели эти дни в усадьбе, как в афинской школе. Занимались ли мы хозяйственными работами? Мы — да, а Мильтинис — нет. Он говорил, что физическая работа унижает человека и он деградирует. Уничтожается личность. «Ни один философ не работал ни в Древней Греции, ни позже, — часто напоминал он. — Человек разума не может работать физически». А вечерами, бывало, приходил сосед — ученый, из беженцев. Они вместе с гостем высказывали свое мнение, а я только слушал. Они поднимались в заоблачные выси и философствовали, а я брал неоценимые уроки. У Мачерниса была и прекрасная библиотека: большое собрание русских, итальянских и английских книг. Мачернис и Мильтинис рассказывали о Толстом, Достоевском, и меня эти писатели интересовали. Витаутас предложил мне прочитать книгу «Братья Карамазовы». По-русски, конечно. В первый день я только одну страницу с трудом прочитал, все старался понять, что означает то или иное слово. Например, «касаться» — притрагиваться к человеку, предмету или какой-то предмет касается меня. Словом, усадьба стала для нас своеобразной академией.

По воскресеньям мы ездили в костел недалеко от Шарняле. После службы у молодого поэта Паулюса Юркуса собирались интеллектуалы, чаще всего беженцы. Приходили и литовские офицеры: после отступления немцев недалеко от городка Сяды была создана армия Плехавичюса, собранная из местных и действующая только на территории Литвы. Это было военное соединение, вооруженное немцами и включающее в себя около 7 тысяч человек, в основном молодежи и студентов. Это соединение должно было помочь задержать большевиков, а затем, став ядром литовской армии, восстановить независимость Литвы. Все это было наивно, конечно…

Военные нас успокаивали, говорили, что фронт приближается, что американцы скоро высадятся в Литве, что они в Нормандии, что ни за что не отдадут Литву большевикам и все будет хорошо. Потому мы и не ехали дальше — все ждали, когда придут американцы. Военные говорили, что лучше идти в лес бороться с оккупантами… Это был своего рода обман. И тут моя судьба сделала еще один странный поворот.

Уехали мы из Паневежиса в июле. Пока жили в усадьбе Мачерниса, пришла осень. В начале октября Мильтинис, рассердившись на что-то, заявил: «Поеду к маме посмотреть, что там делается». А дом его матери стоял километрах в двадцати севернее, за Мажейкяй, в деревне Рамонишкес. Он уехал, а вслед за ним на следующий день и Бледис. Я остался с Мачернисом. И тут двинулся фронт, остановленный около Шяуляя. Мы уже видели дым, самолеты, слышали стрельбу… А до этого лето было тихое-тихое. И мы решили, что надо бежать. Утро 7 октября стало для нас решающим. Хотя наступил октябрь, но было очень красиво, солнце еще грело. С утра запрягли лошадь и отправились к Юркусу. А городок этот расположен восточнее, то есть в противоположной стороне от того, куда нам было нужно. Проехав полкилометра, встретили группу военных: четверых-пятерых литовцев, на которых форма была немецкая, а нашивки литовские. Это уже происходило после боя у Сяды, где литовское соединение не выдержало натиска советской армии и разбежалось.

— Мужчины, откуда вы? — спросили мы.

— Мы из Сяды, — ответили они.

— А в Жямайчю-Калварии большевиков нет?

— Еще нет, но если дорога жизнь, не суйтесь туда.

А как мы не поедем? Ведь была договоренность. Как же оставить Юркуса? Это же предательство. «Ты жди здесь, Донатас, — сказал Витаутас, — а я один быстрее сгоняю». Вещи выгрузили и сложили все около дороги. Витаутас помчался на телеге в сторону городка, где должен был ждать Юркус. И пропал… Ждал я Витаутаса, ждал… А его все нет и нет. Тогда я взял свои вещи, а также его рукописи и отнес к человеку, жившему у дороги, попросив за ними присмотреть. Сам же побежал в городок, находившийся километрах в двух-трех. Он был пуст. Да какой там городок — деревня, всего одна главная улица. Я спросил у сидевшего около ворот человека, не видел ли он Витаутаса. «Как же, убит. Во дворе Юркувене», — ответил тот. Я бегом помчался в этот двор и увидел в телеге скорчившегося человека, который был весь в крови, и лошадь запряженную, тоже в крови.

— Витаутас мертв? — спросил я у Юркувене, матери Паулюса.

— Да, мертв.

— А где Паулюс?

— Так вчера с немцами на грузовике уехал.

Это была ирония судьбы, Паулюса уже не было, так зачем же мы ехали в сторону приближающегося фронта? Я прибежал назад, вытащил из чемодана Витаутаса его рукописные стихи, положил в свой чемодан и поспешил к другому соседу. Попросил его сказать матери Мачерниса, что Витаутас убит, и передать ей его вещи. Мог бы и сам отнести, но боялся… А там стояла телега с беженцами, тоже отступающими на Запад. Уговорив их взять меня с собой, я положил свои вещи в телегу. Отъезжающими были помещик Яловецкий с женой и шестнадцатилетней дочерью. Я поехал с ними четвертым.

Поскольку позже не будет возможности рассказать об этом, позволю себе вернуться к путешествию с поэтом Витаутасом Мачернисом, последнему для него путешествию. Недалеко упал один шальной снаряд, и осколок попал в голову Витаутаса. Он погиб в возрасте двадцати трех лет. Я был последним, кто видел его живым. С собой в Паневежис привез рукописи Мачерниса. Брат нашего актера Альгимантаса Масюлиса, Гинтаутас, который тоже работал в театре, начал тайком перепечатывать стихи на машинке. Каким-то образом узнав о том, что рукописи Мачерниса у меня, весной 1945 года меня нашла девушка из Каунаса. Она представилась невестой Витаутаса и сказала, что рукописи принадлежат ей. Мы не успели всего перепечатать, но я, не протестуя, отдал ей все тетради. Спустя неделю ко мне пришел человек, который представился работником НКВД, и сказал: «Мы знаем, что у тебя есть рукописи Мачерниса. Отдай». Я ответил, что все, имевшиеся у меня, отдал невесте Витаутаса. На этом история вроде бы и закончилась.

Но я вспомнил о ней, когда 1970 году впервые оказался в Америке. Там я увидел книгу стихов Мачерниса, изданную эмигрантом Казисом Брадунасом. Как к нему, в Америку, попали рукописи? Говорили, что литовские поэты ему пересылали по одной странице. А где сегодня находятся оригиналы стихов Мачерниса, так и остается загадкой. Это были те самые стихи, которые мы читали вечерами в усадьбе поэта. Нашел я и Паулюса Юркуса, которого мы с Витаутасом ехали забирать. В Нью-Йорке он был редактором литовской газеты. Позвонив ему и напомнив, кто я такой, энтузиазма в его голосе я не услышал. Так мы и не встретились.

А поэзия Витаутаса Мачерниса не канула в Лету. Она очень высоко ценится и любима в Литве. «Я познал короля в тебе», — эти строки написаны им. Пророческие строки.

…Но вернемся к октябрю 1944 года. Я с семьей Яловецких продвигался на запад. Вечером подъехали к железнодорожному переезду, а там — горящие вагоны. Людей собралось много — все беженцы. Уже темно, вдали, со стороны Лиепаи, стреляют, а мы не можем проехать. Кто-то сказал, что скоро приедут немецкие танки и сдвинут вагоны. Я пошел на сеновал. Прилег и уснул. Проснулся утром, а кругом тихо-тихо. Пошел к домику хозяина спросить, что случилось. А он говорит, что так все и было: приехали вечером немецкие танки, растащили вагоны и все уехали. Кто же там ждать-то будет! Взяв чемоданчик, я пошел пешком. Попросился к какому-то человеку передохнуть. Через какое-то время мы со стороны дороги вдруг услышали урчание военных машин и спрятались в картофельный погреб. А в той усадьбе была одна девочка — русская, беженка. Мы ее послали разузнать, что происходит. Вскоре она прибежала к нам, радостно крича: «Наши пришли, наши!» Мы тоже вышли встречать. «Мы вас так ждали, так ждали. Спасибо», — сумел сказать я. На следующий день в едущем на телеге беженце я узнал Доминикаса Урбаса, учителя и переводчика, и попросил его взять меня с собой. Проехав какую-то часть дороги, я заметил, что мы движемся вдоль реки, за которой находится малая родина Мильтиниса. Я слез с телеги и остался там, надеясь узнать, где он и что с ним. Но соседи по эту сторону реки объяснили, что Мильтинис уже уехал. На мой вопрос — куда? — ответили: «В Паневежис».