Клод Фаррер

КОРСАР

*

Редакционный совет:

Китайнер М, Г., Максимов A, В.,

Рышков А, Г., Сергеев А, А.

Перевод с французского

© Серия «Новая библиотека приключений»,

составление, оформление. Нюанс, 1993.

© Иллюстрации. И. А. Сакуров, 1993.

БИТВА

I

У высокой бамбуковой ограды, тянувшейся по левой стороне дороги, курума остановилась, и курумайя — человек, представляющий из себя одновременно и коня, и кучера, — опустил легкие носилки на землю. Фельз — Жан-Франсуа Фельз, из Французского Института, — сошел с курумы».

— Иорисака кошаку? — спросил он, не совсем уверенный, что был правильно понят, когда, садясь в экипаж, пробормотал на своем ломаном японском языке заученный наизусть адрес: «К маркизу Иорисака, в виллу, что на холме Аистов, близ большого храма О’Сувы, над Нагасаки».

Но курумайя склонился перед ним с необычайным подобострастием:

— Сайо дегосаймас! — подтвердил он.

И Фельз, услышав изысканно вежливый оборот, которым не всегда пользуются в разговорах с варварами, вспомнил о том непоколебимом благоговении, с которым в современной Японии относятся к своей старинной аристократии. Больше не существует даймио, но их сыновья — принцы, маркизы и графы — вызывают такое же почтение.

Жан-Франсуа Фельз постучал в двери виллы. Японская прислужница, в нарядной одежде с широким поясом, открыла ему и, соблюдая правила приличия, упала перед гостем на колени.

— Иорисака кошаку фуджин? — спросил Фельз, на этот раз уже не маркиза, а маркизу.

Служанка ответила фразой, которую Фельз не понял, но смысл ее, очевидно, соответствовал европейской формуле: «барыня принимает». Жан-Франсуа протянул свою визитную карточку и последовал через двор за мелко семенившей японкой.

Двор был почти квадратный. Идти приходилось по гравию, мелким-мелким черным камешкам, чистым и блестящим, как мраморные шарики. Фельз наклонился и с удивлением поднял один из них.

— Честное слово! — пробормотал он себе в усы, бросая обратно камешек. — Можно подумать, что их каждое утро моют мылом и горячей водой!..

Веранду широкого, низкого деревянного дома поддерживали простые отполированные стволы деревьев. Между двух таких колонн, над небольшим крыльцом, отворилась входная дверь: от самого порога расстилалась незапятнанная белизна циновок.

Фельз, знакомый с обычаями, хотел снять обувь. Но служанка, опять уже распростершаяся перед ним ниц, касаясь лбом пола, почтительно помешала этому.

— Ого, вот как! — промолвил про себя удивленный Фельз. — У японской маркизы можно оставаться в башмаках?..

Слегка разочарованный — любил экзотику — он решился снять только шляпу из светлого фетра с огромными полями, прикрывавшую, по-Ван-Диковски, его характерную голову — голову нераскаявшегося старого грешника, настоящего художника, ставшего знаменитостью.

И Жан-Франсуа Фельз с непокрытой головой и в башмаках вошел в салон маркизы Иорисака.

…Будуар парижанки, очень элегантный, очень современный, который был бы необычайно банален везде, только не здесь, за три тысячи миль от парка Монсо. Ничто здесь не походило на Японию. Даже циновки — национальные татами, гуще и мягче которых нет ковров во всем мире, уступили место обыкновенному бобрику. Стены были оклеены обоями, а окна (со стеклами!) задрапированы шелковыми портьерами. Стулья, кресла, диван заменяли классические подушки из рисовой соломы или из темного бархата. Большой эраровский рояль загромождал целый угол, а как раз напротив входной двери огромное зеркало в стиле Людовика XV удивлялось, наверное, что ему приходится отражать вместо личиков французских девушек желтые мордочки мусме.

В третий раз маленькая служанка проделала свой реверанс и исчезла, оставив Фельза в одиночестве.

Фельз сделал два шага, посмотрел направо, посмотрел налево — и сердито выбранился:

— Черт знает что! Стоило быть детьми Хок’саи и Утамаро, — внуками великого Сесшу! Раса, породившая Никко и Киото, — гениальная раса, покрывшая дворцами и храмами пустынные земли Аиносов, создавшая новую архитектуру, скульптуру, живопись… Стоило прожить десять веков в самом великолепном одиночестве, вне всяких деспотических веяний, кастрировавших нашу западную самобытность, свободными от египетского ярма, от эллинского ярма… Стоило иметь непроницаемый Китай защитной стеной от Европы, а Конфуция — сторожевым псом, защищающим от Платона… Да, стоило ли?! Для того, чтобы, в конце концов

г впасть в обезьянничанье?

Он внезапно остановился. Какая-то мысль блеснула у него в голове. Он подошел к окну и приоткрыл драпировку.

За окном он увидал у своих ног японский садик. Настоящий японский садик, длиной в десять метров и шириной в пятнадцать, окруженный тремя высокими стенами, примыкавшими к дому. Здесь были горы и долины, леса и водопад, поток, пещеры и озеро — все это, разумеется, в миниатюре. Карликовые кедры, не выше колоса, которые одна Япония умеет выводить, крошечные вишневые деревья, стоявшие в цвету, как того требовало время года — было 15 апреля. Горы — маленькие насыпи, искусно загримированные под обрывистые скалы, а озеро — бокал с золотыми рыбками, для правдоподобности окруженный живописными берегами.

Фельз от изумления вытаращил глаза. Прежде всего в нем заговорил живописец:

— Неудивительно, что с такими садиками эти люди — настоящие мастера рисунка и красок — всегда склонны к чистой фантазии!

Он рассматривал сверху причудливые силуэты крошечных скал и крохотных деревьев. Но потом пожал плечами. Этот садик, разве он может идти в счет? Он даже казался совсем нереальным, ненастоящим — этот слишком маленький садик, отгороженный от внешнего мира, отгороженный от мира настоящего, живого, расцветавшего вокруг. Он был призраком, тенью былой Японии, уничтоженной, изгнанной по воле современных японцев…

А все-таки, если смотреть туда — за ограду, за окружающие поля, если окинуть взглядом склоны холма Аистов в их великолепном наряде зеленых камфарных деревьев и белоснежных вишневых со всеми храмами на вершинах холмов, всеми деревнями по их склонам и городом на берегу залива, городом темным и голубоватым, бесчисленные дома которого убегают вдоль берега вплоть до мягких очертаний последнего мыса, о! Тогда больше не подумаешь, что былая Япония уничтожена или изгнана… И город, и деревни, и храмы, и холмы — несут на себе несмываемую печать древности и остаются вечно до мельчайших подробностей похожими на какую-нибудь старинную картинку времен старых Шогунов, на какой-нибудь тщательно выписанный какемоно, где кисть давно умершего художника увековечила чудеса столицы Хойо или Ашикагов…

Фельз молча долго смотрел из окна, потом обернулся и взглянул на будуар. Контраст резал глаза. По ту и по эту сторону стояли лицом к лицу Азия, еще не побежденная, и Европа, завладевающая ею все больше и больше.

— Гм! — подумал Фельз. — Может быть, по-настоящему-то японской цивилизации грозят не солдаты Линевича и не флот Рождественского… А вот это… мирное нашествие… белая опасность…

Вдруг слабый голосок, певучий и странный, но нежный, на чистейшем французском языке без малейшего акцента прервал его размышления:

— О! Дорогой маэстро! Как мне совестно, что я так долго заставила вас дожидаться!..

Маркиза Иорисака вошла и протянула ему ручку для поцелуя.

II

Жан-Франсуа считал себя философом. Может быть, он и действительно был таковым, по крайней мере, постольку, поскольку может быть философом человек Запада. Так, например, во время своих скитаний по свету он без малейшего усилия перенимал обычаи, нравы и даже костюм той нации, среди которой находился. Сейчас, у дверей дома, он хотел снять обувь — согласно правилам японской вежливости. Но тут — в этом французском салоне, где звучала французская речь, — экзотика, по-видимому, была не в моде.

Поэтому Жан-Франсуа Фельз склонился к протянутой ручке совершенно так, как он сделал бы это в Париже, и поцеловал ее.

Потом своим быстрым и проницательным взглядом художника он окинул хозяйку дома.

На маркизе Иорисака было платье от Дусе, Калло или Ворта. Это сразу бросалось в глаза, потому что это платье, хотя и было хорошо сшито и шло маркизе, но было задумано, изобретено, выполнено европейцем, для европейской женщины и становилось на этой хрупкой, тоненькой японке чем-то вроде огромной золоченой рамы, в которую вставили крошечную акварель. Для довершения впечатления маркиза Иорисака была причесана вопреки всем традициям: ни глянцевитых пышных коков, ни широких прядей, обрамляющих все лицо, — только низкая прическа, волосы, уложенные на затылке. Так что головка, не увенчанная классическим эбеновым тюрбаном, казалась миниатюрной и круглой, точно кукольная.

Хорошенькая она?.. Фельз, художник, влюбленный в женскую красоту, задал себе этот вопрос не без страха. Хорошенькая, маркиза Иорисака?.. Европеец скорее нашел бы ее некрасивой: слишком узкие глаза, наискось подтянутые к вискам так, что напоминали две длинные косые щелки; слишком тоненькая шейка; слишком широкие скулы и бело-розовые щеки, напудренные и нарумяненные до невозможности. Но японцу маркиза Иорисака должна была казаться красавицей. Но и в Европе, и в Азии нельзя было не поддаться странному очарованию, которое исходило от нее.

Фельз поцеловал ручку, словно безделушку из слоновой кости, и, отказываясь сесть первым, возразил:

— Умоляю вас, не извиняйтесь. У меня даже не хватило времени как следует полюбоваться вашим салоном и садом…

Маркиза Иорисака подняла ручку, словно отстраняя комплимент:

— О! Дорогой маэстро! Вы насмехаетесь, вы насмехаетесь. Наши злополучные садики так смешны… и мы отлично знаем это. Что касается моей комнаты — ваша похвала относится к моему мужу: это он меблировал весь дом еще до моего приезда. Потому что ведь мы здесь не дома: наш дом в Токио. Но Токио так далеко от Сасебо, что морякам невозможно ездить туда в отпуск. Вот и…

— А, — сказал Фельз, — так маркиз Иорисака служит в Сасебо?

— Ну, да… Разве он не сказал вам этого вчера, когда был у вас с визитом на борту «Изольды»? Его броненосец ремонтируется… По крайней мере, я что-то слышала… Об этих вещах с женщинами ведь не говорят. Кстати, я еще не поблагодарила вас, дорогой маэстро… Вы так любезны, что согласились писать мой портрет! Мы чувствовали, что совершаем что-то неприличное — ловим вас на яхте, где вы даже не совсем у себя… Мой муж не решался сперва. Подумайте… портрет такой маленькой ничтожности, как я, — и такой художник, как вы. Я буду до отвращения горда. Вы, наверно, никогда еще не писали японки? Не правда ли, до сих пор не случалось? Так, значит, я буду первой женщиной в империи, чей портрет будет подписан Жан-Франсуа Фельзом!..

Она, как ребенок, захлопала в ладошки. Потом вдруг стала серьезной:

— Я особенно радуюсь мысли, что благодаря вам я, до некоторой степени, буду теперь всегда с мужем… В его офицерской каюте, на его корабле… Портрет — ведь это почти что двойник человека, правда? И вот мой двойник отправится в море и, может быть, даже будет присутствовать во время битвы… потому что сообщают, что русский флот прошлую субботу прошел мимо Сингапура.

— Боже мой! — засмеялся Фельз. — Значит, ваш портрет придется писать в героическом стиле!.. Но я и не знал, что маркиз так скоро возвращается на театр военных действий. Теперь я еще лучше понимаю его желание увезти с собою, как вы говорите, вашего двойника…

Маленькие губки, еще уменьшенные ярким темным кармином, приоткрылись для неожиданного, очень японского смеха:

— О! Я знаю, что это очень необыкновенное желание: в Японии не принято казаться влюбленным в собственную жену. Но мы с маркизом так долго жили в Европе, что переняли все западные привычки…

— Правда, — сказал Фельз, — я хорошо помню: маркиз Иорисака был причислен к морскому министерству в Париже…

— Целых четыре года. Первые четыре года нашего брака… Мы вернулись только в конце прошлой осени, как раз к объявлению войны… Я еще застала в Париже «Салон» 1903 года… и как я восхищалась там вашей «Азиядэ»!

Фельз поклонился с чуть заметной насмешливостью:

— Значит, увидя «Азиядэ», вы и пожелали иметь свой портрет моей кисти?

Смешок опять появился на накрашенных губках, но на этот раз он закончился чисто парижской гримаской:

— О, дорогой маэстро! Вы опять насмехаетесь… Конечно, нет: я вовсе не хочу быть похожей на эту хорошенькую дикарку, которую вы изобразили в ее необыкновенном костюме и всю заплаканную, с такими глазами, будто она смотрит неведомо куда…

— Она смотрит на двери, в которые только что кто-то ушел навсегда.

— А, вот как. Но ведь это не портрет. Я видела и ваши портреты: Мэри Гардэн, герцогини Версальской… и особенно красивой м-сс Гоклей…

— А, особенно этот?

— Да… О, я и предвидеть тогда не могла, что в один прекрасный день вы приедете в Нагасаки на яхте этой самой красивой дамы… Но портрет ее был так хорош! Он мне понравился больше всех остальных — из-за ее изумительного платья. Вы помните, дорогой маэстро? Платье фасона «princesse», черное, бархатное, и только вставка из старинных кружев на атласе цвета слоновой кости… Вот! Думая о платье м-сс Гоклей, я и заказала себе вот это платье — и выбрала его, чтобы позировать вам…

Фельз поднял брови:

— Чтобы позировать? Вы хотите позировать в этом платье?

— Ну да… Разве оно не идет мне?

— Очень идет… Но я представлял себе, что для интимного портрета вы не выберете такой парадный туалет… Особенно, когда дело идет не столько о портрете, сколько о наброске… Ведь у нас всего каких-нибудь две недели… А не хотели бы вы позировать в очаровательном костюме ваших прабабушек, в кимоно, расшитом вашими гербами: эти кимоно теперь наши парижанки начинают заимствовать у вас?..

Странный взгляд скользнул из-под узкого разреза полузакрытых век:

— О, дорогой маэстро! Вы слишком снисходительны к нашим старинным модам. Но я в очень редких случаях надеваю костюм наших прабабушек, как вы говорите… в очень редких! И потом… вы понимаете… моему мужу было бы неприятно видеть мое изображение в наряде, которого он не знает… не знает и не любит… Мы ведь совершенно, совершенно европейцы… и маркиз, и я…

— Хорошо! — согласился покорно Фельз.

Но про себя подумал:

— Пусть европейцы — раз это ей нравится… Но это будет гнусно: портрет, представляющий смешение Европы с Азией. Гнусно, и, черт возьми, мучительно писать.

Маркиза Иорисака позвонила. Две служанки — эти в японских платьях! — внесли на большом подносе чай, сервированный по-английски: спиртовая лампочка, серебряные чайник и сахарница, чашки с ручками, блюдечки, салфеточки, сливочник…

— Хотите немножко кекса… или сухарик… надо дать чаю настояться. Это цейлонский, разумеется.

— Разумеется, — послушно повторил Фельз.

Он вспомнил тот легкий, деликатный, зеленый чай, что пьют — без сахара и без молока — в деревенских «чайя», грызя при этом кусок никогда не черствеющего пряника, называемого «кастера».

Однако он выпил британское питье — темное, крепкое, вяжущее — и съел венское печенье.

— А теперь, — сказала маркиза Иорисака, — раз уж вы были так любезны, что еще вчера прислали сюда ваши краски, мольберт и холст, — мы можем начать, когда вам будет угодно, дорогой маэстро. Хотите, выберем позу? Как здесь освещение — хорошо?

Фельз хотел ответить, но ему помешала отворившаяся дверь.

— О! — воскликнула маркиза. — Я забыла предупредить вас… Вы ничего не будете иметь против?.. Сейчас вы увидите нашего лучшего друга, капитана Фергана — из английского флота. Нашего интимного друга. Он должен был прийти сегодня к чаю, и вот как раз мой муж с ним приехал…

III

— Митсуко, не представите ли вы капитана г-ну Фельзу? Маркиз Иорисака на пороге гостиной посторонился, чтобы пропустить гостя. Его голос, слегка горловой, но ровный и внятный, звучал скорее как приказание, чем просьба.

Маркиза Иорисака чуть-чуть наклонила головку, перед тем как исполнить его желание:

— Дорогой маэстро, позвольте вам представить капитана Герберта Фергана, адъютанта его величества короля английского!.. Капитан — г-н Жан-Франсуа Фельз, из Французского Института!.. Но садитесь же все, умоляю вас!..

Она обратилась к мужу:

— Вы хорошо погуляли — такая прекрасная погода?

— Да, очень хорошо, благодарю вас.

Он сел рядом с английским моряком.

— Пожалуйста, Митсуко!.. Чаю, — сказал он.

Она захлопотала.

Жан-Франсуа Фельз наблюдал.

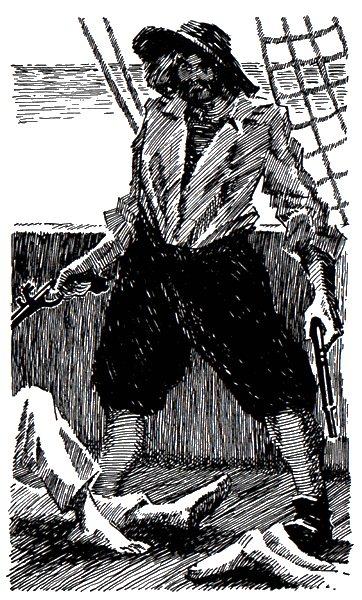

В европейской декорации сцена казалась совершенно европейской. Двое мужчин, англичанин и японец: один в черном мундире с золотыми пуговицами, срисованными со всех западных морских мундиров, другой — в штатском, в таком костюме, какой был бы на нем в Лондоне или в Портсмауте, за чаем у какой-нибудь леди… Молодая женщина, грациозная и ловкая в роли хозяйки дома, изящно нагибавшаяся, чтобы передать налитую чашку чая… Фельз не замечал больше азиатского лица, он видел только линии тела под парижским платьем, похожего на тело очень маленькой француженки или испанки… Нет, поистине, ничто здесь не выдавало Азии, даже плоское и желтое лицо маркиза Иорисака. Европа наложила свою ретушь на это японское лицо, приподняла щеточкой обстриженные коротко волосы, удлинила жесткие усы, расширила шею крахмальным воротником. Маркиз Иорисака, бывший воспитанник Французской Морской Школы, лейтенант корабля очень современной эскадры, только что победившей Макарова и Витгефта и собирающейся разбить Рождественского, так старался походить на своих недавних учителей и даже на своих сегодняшних противников, что казался почти неотличимым от капитана английского корабля, который сидел рядом с ним…

И сам этот англичанин всем своим видом, всем обращением, любезным и вместе с тем интимным, светского человека в гостях у своих друзей подчеркивал, что этот дом вовсе не странное и экзотическое жилище, но самый нормальный и банальный дом, принадлежащий самым обыкновенным людям, каких миллионы на трех континентах, — космополитической чете цивилизованных людей.

— Мсье Фельз, — сразу начал капитан Ферган, — я имел честь неоднократно восхищаться вашими прекрасными картинами, так как вам, должно быть, известно, что в Лондоне вы еще более знамениты, чем в Париже. И, кроме того, я долго жил во Франции — служил там в морском министерстве в одно время с маркизом. Но разрешите мне поздравить вас с той возможностью, которая вам предоставляется благодаря вашему заходу в Нагасакскую гавань… Я искренно думаю, что в настоящий момент японской истории японские дамы являются наиболее интересными и привлекательными из всех женщин мира… И я завидую вам, мсье Фельз, что вам, с вашим чудесным талантом, выпало на долю воплотить на полотне взгляд и улыбку одной из этих женщин, превосходящих своих старших сестер в Европе или Америке… Не протестуйте, маркиза! Или вы меня заставите все сказать мсье Фельзу и, главное, поздравить его с самой большой удачей: ему будет служить моделью не та или другая из ваших очаровательных ком-патриоток, но вы сами, самая очаровательная из всех.

Он улыбался, стараясь шутливым тоном смягчить серьезность своей хвалебной речи. Это был безупречно вежливый и корректный человек, всем своим видом как бы подтверждавший свое звание королевского адъютанта. В нем чувствовалась та безукоризненная мужская элегантность, которая присуща англичанам хорошего происхождения. Английская школа оставила такие портреты баронетов и лордов, сыновей джентльменов, ториев XVIII века, соперников наших французских графов и герцогов.

Британские моряки гораздо моложе наших. Этот, несмотря на его чин и вероятную важность его миссии в Японии, казался совсем еще молодым. Маркиз Иорисака, простой лейтенант корабля, был не моложе его. Фельз инстинктивно начал их сравнивать и подумал, что, может быть, и маркиза тоже сравнивала их…

— Митсуко, — спросил маркиз, — как мсье Фельз находит ваш туалет? Как вы будете позировать?

Фельз вовремя вспомнил, что маркиз Иорисака не любит старинных японских нарядов.

— Я очень доволен туалетом, — подтвердил он с незаметной насмешливостью, — вполне доволен. И надеюсь, что портрет выйдет не банальный. Что касается позы — мы о ней еще не будем говорить. У меня привычка — даже когда дело идет о такой спешной работе — сперва зарисовывать мою модель во всех поворотах и во всевозможных позах. Таким образом получаются двенадцать-пятнадцать эскизов, среди которых всегда и безошибочно я нахожу самую правдивую и лучшую позу. Так что вы совершенно не заботьтесь о вашем художнике, маркиза. Садитесь, разговаривайте, вставайте — и никакого внимания не обращайте, если я, время от времени, буду что-то пачкать в моем альбоме.

Он раскрыл тетрадь в сером холщовом переплете и во время разговора уже начал что-то рисовать, держа тетрадь на коленях.

— Митсуко, — улыбаясь, заметил маркиз Иорисака, — я уверен, что такой способ позировать вам очень по душе.

Фельз приостановился, подняв свой карандаш:

— Митсуко? — спросил он. — Простите невежду, который не знает и трех слов по-японски. «Митсуко» — это ваше имя, маркиза?

Она ответила, как будто прося прощения:

— Да!.. Несколько странное имя, не правда ли?

— Не страннее всякого другого… Хорошенькое имя и, главное, — очень женственное… Митсуко — это звучит очень нежно.

Капитан Ферган согласился:

— Я совершенно с вами согласен, мсье Фельз. Митсуко… Митсу… Звук очень нежен, и значение тоже нежно… потому что «митсу» по-японски значит — «медовые соты».

Маркиз Иорисака поставил на поднос пустую чашку.

— Ну, да! — сказал он. — «Медовые соты», а если написать иными китайскими знаками, то «митсу» означает «тайна».

Жан-Франсуа Фельз поднял на него глаза. Маркиз Иорисака очень любезно улыбался, и, без всякого сомнения, под этой улыбкой не таилось ни малейшей задней мысли.

— Меня зовут Садао, — прибавил он, — а это ничего не значит.

Фельз подумал: «Садао… Но жена ни разу не назвала его так: не смеет обращаться к нему фамильярно и, несомненно, даже в интимном общении употребляет особенное обращение… Это, может быть, кое-что и значит».

Он не мог удержаться и небрежно заметил:

— «Садао»? Мне так и послышалось, когда маркиза называла вас…

Ответу предшествовал легкий смешок:

— О! Нет! Вы этого слышать не могли: хорошая японка никогда не называет своего мужа по имени… Она побоялась бы быть невежливой. Остатки старинных нравов… Мы ведь в прежнее время не были феминистами… В древней Японии до великих реформ 1868 года наши жены были почти рабынями. И их уста этого не забыли… Но только их уста.

Он опять засмеялся и очень галантно поцеловал жене руку. Но Фельз не мог не заметить некоторой неловкости этого жеста. Очевидно, маркиз Иорисака не каждый день целовал ручку Митсуко.

Поймав, может быть, слишком проницательный взгляд своего гостя, маркиз вдруг очень пространно начал объяснять:

— Жизнь у нас так преобразилась за эти сорок лет!.. Вы, европейцы, конечно, знаете из книг о происшедших переменах. Но книги все объясняют, а показать ничего не могут. Вы можете себе представить, дорогой маэстро, каково было существование супруги даймио во времена моего дедушки? Несчастная жила пленницей в тайниках феодального замка… И не только пленницей — хуже: служанкой своих собственных слуг, господ самураев, самый ничтожный из которых покраснел бы, если бы ему пришлось склонить свои два меча перед зеркалом

[1]. Подумайте только: «Буши-до» — наш древний кодекс чести — ставит женщину ниже земли, а мужчину — выше неба. Супруга даймио в своем замке, в сущности в своей тюрьме, могла на досуге обдумывать справедливость этой неоспоримой аксиомы. Принц целый день отсутствовал. Изредка он входил ночью в супружескую опочивальню… Принцесса-рабыня, постоянно оставляемая им в одиночестве, повиновалась матери своего мужа, причем та обыкновенно злоупотребляла властью, дарованной ей китайскими обычаями — властью безграничной и безапелляционной… Вот на какую жизнь была осуждена сорок лет тому назад супруга даймио Иорисака Садао… Эта судьба уже не грозит жене простого морского офицера и вашего покорного слуги, который нисколько не жалеет о прошлых варварских временах… Гораздо приятнее наслаждаться обществом высокообразованных и снисходительных гостей, хотя бы и в такой лачуге, чем одинокому и невежественному прозябать в каком-нибудь родовом замке Тоза или Шошу… — Он с презрением ронял древние знаменитые имена. — И гораздо почетнее служить офицером на броненосце его величества императора, чем предводительствовать в какой-нибудь банде грабителей, наемников Шогуна или какого-нибудь грубого вождя племени…

Он прервал свою речь, и взяв со стола ящичек с турецкими папиросами и раскрыв его, протянул европейцам.

— И, между прочим, это вам мы обязаны всем этим прогрессом, которым мы пользуемся теперь. Мы никогда не сможем забыть этого. Мы не забудем и того, сколько терпения и доброй воли вы вложили в свою учительскую работу. Ученик у вас был отсталый… его разум, оцепеневший от стольких веков рутины, отказывался воспринимать западные уроки. И, однако, эти уроки принесли свои плоды. И, может быть, настанет день, когда новая Япония, по-настоящему цивилизованная, наконец отблагодарит своих учителей…

Он подошел к маркизе Иорисака и предложил и ей турецкий ящичек. Она на секунду словно заколебалась, потом очень быстро схватила папироску и зажгла ее сама, не дожидаясь, чтобы он предложил ей огня. Он и не подумал сделать это, а продолжал свою тираду, устремив на Жан-Франсуа Фельза живой взгляд, блеск которого внезапно прикрылся опустившимися желтыми веками.

— Хоть мы еще и очень несовершенны, но вы уже благосклонно приветствуете наши победы над русскими войсками… Вы, прежде всего, сделали нас способными бороться за нашу независимость.

Он закончил с поклоном, немного чересчур низким для европейца:

— Кто говорит «русский», тот говорит «азиат»… А мы, японцы, рассчитываем скоро стать европейцами. Таким образом, наша победа столько же принадлежит вам, как и нам самим, ибо это победа Европы над Азией. Примите же ее в дар и разрешите нам быть вам искренно и почтительно благодарными…

IV

— Мсье Фельз, — предложил Фельзу капитан Герберт Ферган, когда художник, закончив свой первый сеанс, прощался с четой Иорисака, — вы, вероятно, возвращаетесь на американскую яхту? Я еду в ту же сторону. Отправимся вместе в плавание?

И они вышли вместе. Пошли пешком.

Дорога вилась змеей по склону холма. Впереди, далеко внизу, деревенские домишки предместья толпились под своими крышами цвета мертвых листьев. Налево сады О’Сувы скрывали в густой зелени сосен и кедров, в лиловом и розовом снегу персиковых и вишневых деревьев в весенних платьях огромный храм; направо же, за голубым заливом, переливающимся, как шелковый муар от ветерка, за лесистыми горами противоположного берега, медленно спускалось к западному горизонту заходящее солнце — красное, как на пылающих знаменах империи.

— Нам придется пройтись немного, — сказал Ферган, — мы не найдем курумы, пока не дойдем до улиц, ведущих к лестнице храма.

— Тем лучше! — ответил Фельз. — В этот чудесный апрельский вечер очень приятно гулять.

В воздухе чувствовался пряный запах герани.

— Ну, что вы скажете? — вдруг спросил английский офицер. — Вы видели японского маркиза с супругой… Зрелище довольно редкое для глаз «бака тоджин», для презренных иностранцев, как мы с вами. Редкое, да и в достаточной мере любопытное!.. Каковы ваши впечатления, мсье Фельз?

Фельз улыбнулся:

— Мои впечатления — самые превосходные. Японский маркиз — изысканно вежливый человек, даже по отношению к «бака тоджин», если судить по его сегодняшним разговорам; а его жена — прехорошенькая женщина.

Глаза англичанина заблестели от удовольствия:

— Да, вы находите? Она очень хорошенькая женщина… Неизмеримо лучше, правду сказать, трех четвертей своих компатриоток! И так молода, и так свежа! Это трудно разглядеть из-за бело-розового грима, который теперь в такой моде: помилуйте, надо же иметь цвет лица, как у европейских женщин… А это очень жаль, потому что под белилами и румянами кожа не желтее слоновой кости и так нежна — нежнее всякого атласа. Маркизе Иорисака едва минуло двадцать четыре года!

— Вы ее отлично знаете, — заметил Фельз с легкой насмешкой.

— Да!.. То есть… я довольно интимно знаю маркиза… — Бритое лицо покраснело. — Довольно интимно… Мы вместе были на войне. Вы ведь, вероятно, знаете? Моя миссия в Японии вынуждает меня следить за военными действиями, и я нахожусь в качестве зрителя на том же броненосце, что и маркиз Иорисака…

— Вот как? — воскликнул с удивлением Фельз. — На японском броненосце? И правительство микадо разрешает это?

— О! В виде особого исключения. Я послан королем со специальной и официальной миссией. Англия и Япония — союзницы, а союз допускает много такого, что… Я притом в восторге от всего этого: вы понимаете, что интереснее этой войны ничего быть не может…

Я был у Порт-Артура и видел всю битву с башенки корабля маркиза. Вот почему, как я и сказал вам, мы с ним интимно сошлись… товарищи по оружию, братья… два пальца на одной руке!.. Понимаете?

Он смеялся лукаво и добродушно. Продолжал тоном дружеской откровенности:

— О, он далеко не глуп, этот Иорисака Садао… Так вот, он хотел заставить меня разболтаться… Японцы на море, конечно, лучше, чем русские. Но все же это еще не совершенство. Им было бы чему поучиться у нашего флота. Так вот, наш общий друг хотел кое-чему поучиться у меня… Он не поучился. По крайней мере, не научился многому… Вы помните вашу французскую поговорку: «На нормандца — нужно полтора нормандца». Ну, так вот! Японец стоит нормандца… Но я разыграл полтора нормандца. Так было нужно. Желая сохранить корректность, я могу только оставаться нейтральным: мы ведь в мире с Россией… А! Вот и курумы.

Показались два бегуна, они медленно тащили свои пустые экипажики. Завидев европейцев, они поспешно бросились к ним.

— На таможенную набережную, не так ли, мсье Фельз? — спросил Ферган.

— Нет! — ответил художник. — Нет! Я не вернусь на борт «Изольды», то есть не сейчас вернусь. Я намерен пообедать сегодня по-японски, в гостинице…

Англичанин погрозил пальцем:

— Ого-го, мсье Фельз! Гостиница… обед по-японски… Это все можно найти в стороне Иошивары, знаете ли?

Жан-Франсуа Фельз улыбнулся и указал на свои седые волосы:

— Вы не обратили внимания на этот снег, сударь мой?

— Какой снег? Вы — молодой человек, мсье Фельз… Чтобы дать вам ваши сорок лет, необходимо припомнить вашу славу!..

— Мои сорок лет? Увы, они давно уже превратились в пятьдесят!.. А в лишке я уже не признаюсь…

— И не признавайтесь — я вам все равно не поверю. Но вы решительно не едете в гавань?.. Тогда я вас покидаю… Не могу ли я чем-нибудь быть вам полезен? Может быть, перевести ваши приказания курумайе?

— Пожалуйста! Вы очень любезны. Так вот, я хотел бы пообедать где-нибудь — как я вам говорил — а потом…

— Потом?

— Потом, чтобы он отвез меня в квартал, который называется Диу Джен Джи.

— All right!

Последовало несколько японских фраз, прерываемых утвердительными

«хэ» курумайи.

— Вот и готово. Ваш курумайя не ошибется, будьте спокойны. Вы пообедаете в «чайе» на улице Манзаи-маши… Оттуда он отвезет вас в ваш квартал Диу Джен Джи, который гнездится на холме Больших Кладбищ. Чтобы туда добраться, нужно проехать через Иошивару. В японской стране все пути ведут туда… избавиться от этого невозможно. До свидания, мсье Фельз, — и да будут к вам милостивы хорошенькие «ойран» за своими бамбуковыми решетками!

V

Лестница — со стертыми ступенями, замшелая, шаткая — взбиралась почти отвесно по холму между двумя японскими оградами, там и сям прерываемыми деревянными домишками, темными и молчаливыми. Весь сонный квартал с пустыми садиками и немыми хижинами казался словно предместьем огромного города мертвых — заросшего беспорядочного кладбища, чьи бесчисленные могилы спускаются тесными рядами со всех окрестных вершин и осаждают менее обширный город живых.

Жан-Франсуа Фельз, дойдя до верха лестницы, огляделся.

Он оставил свою куруму внизу у лестницы: к Диу Джен Джи нет проезжей дороги. Теперь, один посреди горных тропинок, он не знал, какую из них выбрать.

— Три фонаря, — бормотал он про себя, — три фиолетовых фонаря у дверей низенького дома…

Ничего подобного не было видно. Но отвесная тропинка служила продолжением лестницы и зигзагом прорезала тень, бегущую к чему-то вроде площадки — откуда, наверно, можно было рассмотреть все переулки: Фельз решился взобраться по ней.

Ночь была ясная, но темная. Красноватый полумесяц только что спрятался за западными горами. Вдали слышался слабый звук гонга в каком-то храме.

— Три фиолетовых фонаря, — повторил Фельз.

Он остановился и нажал пружинку часов с репетитором.

Обед в чайе Манзаи-маши продолжался недолго. Но Фельз не мог отказать себе в удовольствии пошататься по ночному Нагасаки, освещенному, блистающему, шумному, по-праздничному полному толпой пешеходов, болтливых мусме и несущихся одна за другой курум. А теперь было уже поздно: часики прозвонили десять раз.

— Черт!.. — пробормотал Фельз. — Поздновато для церемонного визита.

Он смотрел на предместье, раскинувшееся у его ног, на город, лежащий еще ниже — на берегу залива. Вдруг он невольно воскликнул от удивления: три фиолетовых фонаря были тут, совсем близко, в двух шагах, у основания того самого холмика, на который он с трудом только что взобрался. Они точно вынырнули в эту самую минуту из-за купы деревьев, раньше скрывавшей их.

Фельз спустился с холмика и обогнул деревья. Низкий дом вырисовывался на фоне звездного неба. Он был в чисто японском вкусе: из простого коричневого дерева, без всяких украшений. Но под навесом крыльца вынесенные балки образовали фронтон, и этот фронтон — резной работы, сквозной, кружевной, узорный, ажурный, вызолоченный, как орнамент пагоды, — представлял резкую противоположность строгой простоте японского сруба, в который он был вкраплен. И фонари также — три фиолетовых фонаря — странно отделялись от гладкого, простого фасада, который они освещали: это были три чудовищные маски из промасленной бумаги, три маски, зловещая усмешка которых пугала, как гримаса скелета, а цвет казался цветом разлагающегося трупа. Жан-Франсуа Фельз внимательно рассмотрел три мертвенных фонаря и фронтон, похожий на художественно вычеканенную драгоценность из литого золота. Потом он постучал — и дверь открылась.

VI

Слуга, очень высокого роста, одетый в синий шелк, в черной шелковой обуви, показался на пороге и с головы до ног смерил гостя взглядом.

— Чеу Пе-и? — вопросительно произнес Фельз и протянул слуге длинную полоску красной бумаги, исписанную черными иероглифами.

Слуга приветствовал его по-китайски: низко наклонил голову, и сложив вместе оба кулака, потряс ими над своим лбом. Потом почтительно взял протянутую бумагу и опять закрыл дверь.

Фельз, оставленный на улице, улыбнулся.

— Этикет не изменился… — подумал он.

И стал терпеливо дожидаться.

В доме ударили в гонг. Послышались чьи-то шаги, зашуршала циновка, которую протащили по полу. И снова воцарилась тишина. Но двери все еще не отворялись. Медленно протянулись пять минут.

Было довольно свежо. Весне от роду было всего недели четыре. Фельз вспомнил об этом, когда ветер начал забираться к нему под пальто.

— Этикет не изменился, — повторил он, рассуждая сам с собой. — Но, тем не менее… в такую ночь, чреватую насморками, бронхитами и плевритами, довольно-таки неприятно мерзнуть на крыльце из-за того, что хозяин, заботясь о благоприличиях, готовит вам достойный прием… По правде говоря, окружающая прохлада заставляет меня находить, что в данных условиях Чеу Пе-и мне оказывает уже слишком много чести!

В конце концов, дверь открылась.

Жан-Франсуа сделал два шага и поклонился точно так, как перед этим ему кланялся слуга — по-китайски. Хозяин дома, стоявший перед ним, таким же образом кланялся ему.

Это был человек огромного роста, роскошно одетый в парчевую одежду. На голове у него была шапочка с гладким коралловым шариком — признак самого высшего чина китайских мандаринов. Двое слуг поддерживали его под руки, потому что он был очень стар — не менее семидесяти лет от роду, а его колоссальное тело весило слишком много для его старческих сил. Кроме того, его звание и титулы осуждали его на пользование лошадьми и паланкинами, так что пешком он, вероятно, не ходил уже лет пятьдесят.

Чеу Пе-и, бывший посол и вице-король, заслуженный наставник сыновей первой императорской наложницы, член высшего совета Нэи-Ко, член верховного совета Киун-Ке-Чу, был одним из двенадцати главных сановников китайского двора. И Жан-Франсуа Фельз, знававший его в дни былые и даже связанный с ним тесной дружбой, был очень удивлен, получив утром этого дня приглашение, в котором Чеу Пе-и просил его прийти «в жалкий домишко, чтобы распить с ним, как бывало, — со всей снисходительностью, — кубок плохого горячего вина»… Чеу Пе-и здесь, а не в Пекине?.. Совершенно невероятная вещь!

Однако это был Чеу Пе-и собственной персоной: Фельз с первого взгляда узнал его впалые щеки, рот, точно совсем без губ, жидкую бороденку оловянного цвета и, главное, глаза: глаза без формы и без цвета, глаза словно утонувшие в глубине вспухших век, глаза, почти невидимые, но в которых сверкали такие два острых огня, что тот, кого они пронзили хоть раз, уже никогда не мог позабыть их.

Чеу Пе-и, поклонившись, оперся о плечи своих слуг и сделал четыре шага вперед, чтобы выйти на улицу навстречу своему гостю. Тут он снова поклонился и, указав на левую сторону двери, заговорил по ритуалу:

— Благоволите войти первым.

— Как бы я осмелился это сделать?.. — возразил Фельз.

И поклонился еще ниже, потому что он когда-то изучал «Книгу церемоний и внешних демонстраций», являющихся, по словам Кунг-Фу-Тзы, «нарядами сердечных чувств»: наука, необходимая для того, кто желает заслужить настоящую дружбу китайского ученого.

Чеу Пе-и, услыхав приличествующий ответ, улыбнулся от удовольствия и поклонился в третий раз.

— Удостойте войти первым, — повторил он.

— Как бы я осмелился это сделать?

Наконец, после окончательного настойчивого приглашения, он вошел, как его просили.

В конце прихожей четыре ступени вели в первую залу. Чеу Пе-и прошел к ней по косой линии в сторону востока и указал посетителю на западную сторону, как того требует вежливость:

— Удостойте милостиво пройти.

— Как бы я осмелился это сделать?.. — опять возразил Фельз.

И прибавил на этот раз:

— Разве вы не старший брат мой, весьма мудрый и весьма престарелый?

Чеу Пе-и запротестовал:

— Вы слишком превозносите меня.

Но Фельз воскликнул, как подобало по этикету:

— Нет, нисколько! Возможна ли была бы подобная вещь? Что касается старости, то я повсюду слыхал, что ваши славные годы достигают числом семидесяти трех, тогда как я, ваш самый младший брат, прожил весьма бесполезно всего пятьдесят два года.

Чеу Пе-и постучал по украшениям на своем поясе.

— Вот, — сказал он, — яшмовая дощечка: она совсем новая. А когда-то у меня была алебастровая дощечка. Но некогда философ княжества Лу

[2], в беседе с Тзы-Конгом, пояснил, почему яшма уважается мудрецами, а алебастр — нет. Не ясно ли, что эта новая дощечка — драгоценна, а старая была дешева?.. Я справедливо сравниваю вас с яшмовой дощечкой, себя же — с алебастровой.

— Я не достоин!.. — упорствовал Фельз.

Но после троекратного отказа он «милостиво» взошел по ступеням.

Прошли через первую залу, пустую и лишенную всяких украшений. В конце ее плотный занавес закрывал вход во вторую залу.

Чеу Пе-и приподнял слегка занавес.

— Идите очень медленно, — сказал он.

— Я пойду как можно скорее

[3].

Но, переступив порог, он сделал только один шаг и остановился. Вторая зала, великолепно убранная, отделанная, обитая — в китайском вкусе, — совершенно не давала возможности ходить по ней: все татами (циновки) скрывались под роскошными грудами бархата, парчи, шелков, муара, серебряных и золотых тканей. Вся зала, в сущности, была не чем иным, как одним огромным диваном, — необъятное царственное ложе.

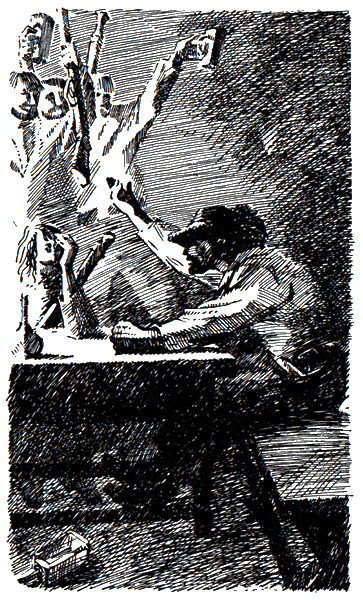

Стены были обтянуты желтым атласом, по которому с потолка до пола черными шелковыми буквами были вышиты философские изречения. Девять фиолетовых фонарей свешивались с потолка, разливали свет, как сквозь цветные витражи в храме. В северном углу бронзовый Будда, больше человеческого роста, улыбался посреди благовонных курительных палочек над ослепительной гробницей, сиявшей драгоценными металлами и цветными каменьями. На трех низких столиках — из черного дерева, слоновой кости и красного лакированного дерева — стояли курительница, ваза с горячим вином и удивительный тигр из древнего фаянса. А посреди раскиданных на полу шелков, на цоколе из чеканного серебра, поддерживавшем перламутровый поднос, возвышалась лампада для опиума, пламя которой, затененное ширмой из зеленой эмали, сверкало изумрудом. Трубки, иглы, головки для трубок, роговые и фарфоровые коробочки расставлены были кругом. И везде царил запах опиума.

Чеу Пе-и протянул руку:

— Удостойте, — сказал он, — избрать место, где развернуть вашу циновку

[4].

— Все места слишком почетны для меня, — ответил фельз.

Два мальчика, стоявшие на коленях около лампады для опиума, тотчас же разостлали одна на другую три циновки, тоненькие, как льняная ткань. Фельз сделал жест, будто снимает одну из них, как бы находя, что это слишком много чести, но Чеу Пе-и поспешил помешать ему.

Параллельно циновкам гостя мальчики разостлали циновки хозяина. Потом положили к

изголовью — ближе к лампаде — по нескольку маленьких кожаных подушечек. После этого они отодвинулись — все стоя на коленях — и взяли каждый в левую руку по трубке, а в правую по игле и почтительно замерли.

Но раньше, чем расположиться на циновках, Чеу Пе-и сделал знак, и один из служителей — этот более благородного звания, как о том свидетельствовала его шапочка с бирюзовым шариком

[5], взял со столика из слоновой кости вазу с горячим вином и наполнил кубок.

— Удостойте выпить, — сказал Чеу Пе-и.

Кубок был из нефрита: не из зеленого, иао, а из белого, прозрачного нефрита — ию, который этикет предназначает для принцев, вице-королей и министров.

— Я буду пить, — сказал Фельз — из простого деревянного кубка без украшений.

Однако он осушил нефритовый кубок — после троекратного приглашения хозяина дома. Когда Чеу Пе-и после своего гостя тоже осушил свой кубок, оба они легли один против другого; между ними стоял перламутровый поднос.

Теперь церемониал был закончен. Чеу Пе-и заговорил.

— Фенн-Ta-Дженн

[6], — сказал он, — сейчас, когда мне подали вашу достоуважаемую карточку, сердце мое исполнилось великой радостью. Вот уже тридцать лет, как я впервые встретился с вами в вашей Римской Школе, которую я, скромный путешественник, решил посетить, ибо мне любопытно было в вашей великолепной Европе увидеть что-нибудь, кроме солдат и военных машин… Пятнадцать лет тому назад я вторично встретил вас — в Пекине, где вы имели честь сделать длительную остановку во время ваших научных странствий, на которые подвигла вас ваша мудрость, посоветовавшая вам узнать все страны, где только живет человек… Первая встреча познакомила меня с юношей учтивым, знающим и мыслящим, как редко мыслят старцы. Вторая встреча познакомила меня с философом, достойным сравнения с учителями античных веков. Прошло еще пятнадцать лет… Я вновь вижу вас. И радуюсь, зная, что буду вкушать в вашем обществе то несказанное счастье, которое испытывал смиренный ученик Тсенг-Си, когда робкими звуками своей кифары он сопровождал поучения великого Кунг-Тзы.

Он говорил по-французски довольно чисто, но его глухой и сиплый голос надолго замолкал между каждой фразой, потому что он думал по-китайки и постепенно переводил свои мысли. Он продолжал:

— Итак, я слушаю и жду ваших слов, как земледелец ждет жатвы хлеба в первый месяц лета и сбора сочного проса в первый месяц осени. Однако сначала закурим, чтобы опиум прогнал все облака, затмевающие наш разум, очистил бы наши суждения, сделал бы слух наш более музыкальным и лишил бы нас тиранического ощущения жары и холода — источника многих грубых ошибок. Я знаю, что люди этой страны, в своем странном деспотизме, строгим законом запрещают употребление опиума. Но этот дом — хотя и очень скромный — никаким законам не повинуется. Закурим же. Вот эта трубка сделана из орлиного дерева — «ки-нам». Его смягчающие свойства делают ее драгоценной для курильщиков с вашего благородного запада — более нервных, чем сыновья темного Центрального народа

[7].

Молча Жан-Франсуа Фельз принял трубку, которую ему протягивал один из коленопреклоненных мальчиков. Он сильно затянулся сероватым дымом, в то время как мальчик держал над огнем лампады маленький коричневый цилиндр, прилепленный к головке трубки. Опиум затрещал, растаял, испарился. И Фельз, одним вдохом втянувший всю трубку, лег навзничь на циновки, чтобы как можно больше расширить грудную клетку и как можно дольше сохранить действие благодетельного и философического снадобья…

Но через минуту, когда Чеу Пе-и закурил, в свою очередь, Фельз заговорил — как хозяин просил его.

— Пе-и-Та-Дженн

[8], — сказал он, — ваши слишком снисходительные уста произнесли слова благозвучные и согласные с разумом. Действительно, разумно приписывать безумие молодости, а здравый смысл пожилым людям, даже если они жили, как я, бесполезно. Однако я хорошо помню все те эпохи, о которых вы заговорили сейчас… Я помню и Римскую Школу, и ваш город Пекин, славнейший из всех городов. И что же я теперь вижу?.. Мое безумие человека пожилого, которое хуже, чем безумие моей молодости, чем безумие моего детства…

Он прервал себя, чтобы выкурить вторую трубку, которую протягивал ему коленопреклоненный слуга.

— Пе-и-Та-Дженн, — продолжал он, — в Риме я был глупым учеником. Но я с уважением изучал традиции древних мастеров. В Пекине я был малоразумным путешественником. Но я старался открыть глаза свои на все чудеса неба, земли и десяти тысяч созданных вещей. Теперь я больше ничего не изучаю, глаза мои не умеют больше видеть, и я живу, как живут волк и заяц, предоставляя управлять моими шагами случаю и нечистым страстям. Ученые и сановники моей родины совершают ошибку, воздавая мне слишком много наград и почестей, незаслуженных мною. За какие-то несколько картин, написанных грубо и неискусно, эти безрассудные люди обратили на меня внимание народа и восхищение невежд. Голова у меня была слабая. Горячее вино славы опьянило ее… И тогда пришли и предложили мне себя все нечистые удовольствия, все позорные наслаждения… Я не сумел оттолкнуть их. И стал их рабом. Из уважения к непорочному дому моего хозяина я не стану об этом распространяться. Да будет лишь мне позволено сравнить скромный корабль моих былых скитаний со счастливой джонкой рыбака или купца, с радостью пускающихся в море в надежде на будущие богатства, а великолепное судно, на этот раз доставившее меня в Срединную Империю, — с одной из тех разукрашенных, раззолоченных барок, которые встречаются на реке Куанг-Тонг и внутри которых развратники окончательно губят себя.

— Для меня совершенно немыслимо, — промолвил Чеу Пе-и, — согласиться с вашей строгостью к самому себе.

Он подал знак, и коленопреклоненный около него слуга заменил трубку из орлиного дерева черепаховой.

— Для меня немыслимо, — повторил Чеу Пе-и, — согласиться с вашей строгостью: ни один человек не свободен от грехов, и только очень добродетельные люди имеют смелость обвинять себя без ограничений… Кроме того, осторожность ваша отвечает ритуалу, ибо написано в Ли-Ки: «Что говорится в покоях — не должно говориться вне покоев.»

[9]

Он выкурил свою трубку из темной черепахи и выпустил из ноздрей более густой и более пахучий дым, чем раньше.

Фельз покачал головой.

— Мой старший брат, весьма мудрый и весьма престарелый, не погрязал в том болоте, где без чести барахтается его самый маленький брат. Мой старший брат не видел своими глазами и не знает.

— Я знаю, — сказал Чеу Пе-и.

Фельз приподнялся на локте, чтобы хорошенько вглядеться в своего собеседника. Китайские глаза, чуть видные из-за вспухших век, блестели ироническим и проницательным светом.

— Я все знаю, — сказал Чеу Пе-и. — Ведь я здесь по высочайшему приказу Сына Неба. И обязанность моя — его самого низшего подданного — в этом королевстве несовершенной цивилизации все видеть, все знать и обо всем составить точнейший доклад. Таким образом, выполняя мою задачу без рассуждений, но усердно, узнал я и о том, что вы прибыли в Нагасаки вчера утром, на белом корабле с тремя медными трубами. Я знаю, что вы уже давно путешествуете на этом белом корабле, приятном для взгляда, я знаю, что на корабле этом — цветущее знамя

[10] американской нации и что он принадлежит женщине. Мне все известно.

Фельз слегка покраснел, положил голову на одну из кожаных подушечек и стал смотреть на лампаду для опиума. Мальчики поспешно готовили и разминали в трубочных головках большие шарики опиума горохового цвета, принимавшие под влиянием пламени оттенки золота и янтаря.

— Удостойте закурить, — посоветовал Чеу Пе-и.

Тем временем, ступая беззвучно, вошли другие слуги, несшие простой глиняный коричневый чайник и две восхитительные чашки из старинного розового фарфора.

— Этот чай, — сказал Чеу Пе-и, — я вынужден был принять от Августейшей Высоты

[11] в день моего отъезда из Пекина.

Это была прозрачная вода, чуть окрашенная в зеленый цвет, в которой плавали крохотные узкие и длинные листочки. От напитка струился аромат сильный и свежий, как запах только что распустившегося цветка.

Чеу Пе-и выпил свою чашку.

— Императорский чай, — сказал он, — должен быть настоен на воде из горного источника, после того как ее вскипятят на сильном огне. Чайник следует употреблять подобный чайникам простых земледельцев — в подражание императорам древности, которые настаивали чай на ключевой воде, когда еще искусство эмалировки не было известно.

Он закрыл глаза. Его желтое пергаментное лицо казалось бесстрастным, равнодушным и сонным.

Однако коленопреклоненный рядом с ним мальчик, повинуясь незаметному жесту, заменил черепаховую трубку серебряной.

Курительная комната медленно наполнилась ароматной дымкой. Уже все предметы утратили ясные очертания, и блестящие ткани на стенах и на полу сверкали смягченным блеском. Только девять фиолетовых фонарей с потолка разливали все тот же свет, потому что дым опиума тяжел и плавает низко над землей, никогда не поднимаясь кверху…

Фельз в четвертый раз закуривал серебряную трубку… В четвертый или в пятый?.. Он не был уверен. А сколько раз он выкурил черепаховую трубку?.. А сколько раз до этого трубку из орлиного дерева?.. Он совершенно не помнил. Легкое головокружение начинало охватывать его…

Когда-то в Пекине, потом в Париже он постоянно курил опиум. От этого времени — у него его лучшие картины. Но когда приближаешься к пятидесяти годам, даже и сильный человек должен выбирать между опиумом и любовью. Фельз не выбрал опиум.

И вот опиум, которому он изменил, принимался тихонько мстить за себя. О, это было не опьянение в том грубом смысле, как его понимают злоупотребляющие спиртными напитками. Это было странное состояние мозга и мускулов. В то время, как мускулы точно ослабели и как-то растаяли, мозг жил деятельной, усиленной, умноженной во много раз жизнью. Фельз, неподвижный, с закрытыми глазами, не ощущал веса своего тела, покоившегося на циновках. Быстрые мысли пронизывали его мозг, и какие-то покровы, спеленывающие разум человеческий, спадали с него… Медленный и хриплый голос Чеу Пе-и внезапно прервал тишину.

— Фенн-Та-Дженн, этикет воспрещает гостю расспрашивать хозяина, и ваша мудрая учтивость соблюдает этикет, но хозяину надлежит, открыв гостю двери своего жилища, открыть ему и двери души своей. Только женщин следует слушать, не давая им ответа. Фенн-Та-Дженн, когда мне передали вашу достоуважаемую карточку, мое сердце забилось великой радостью. И радость эта была не только эгоистичной радостью увидать после пятнадцати лет разлуки моего почтенного брата, но еще более — надеждой оказаться ему смиренно полезным в этой стране, возмущенной греховным безумием и представляющей глазам философа зрелище смущающее и плачевное.

Фельз медленно поднял левую руку и, растопырив пальцы, стал разглядывать один из девяти фиолетовых фонарей.

— Пе-и-Та-Дженн, — сказал он. — Не знаю, как благодарить вас. Но поистине, вы своим светом чудесно озарите тот мрак, в котором я нахожусь. Это всего вторая моя ночь в Японии. И, однако, Япония уже показала мне много такого, чего я понять не мог, и что вы объясните мне, если ваша проницательность удостоит заняться этим для меня.

Безгубый рот Чеу Пе-и растянулся в полуулыбку:

— Япония, — сказал он, — уже показала вам мужчину, забывающего сыновнее почтение, и женщину, пренебрегающую женской скромностью.

Фельз, удивленный, испытующе поглядел на хозяина.

— Япония, — продолжал Чеу Пе-и, — показала вам семейный очаг, откуда изгнаны духи предков, кровлю, под которой десять тысяч безумных нововведений заняли место священных обычаев и губят будущее и семьи, и расы.

— Так вы знаете, — спросил Фельз, — что я был сегодня у маркиза Иорисака Садао?..

— Я все знаю, — ответил Чеу Пе-и.

Он также поднял руку к фонарю, и лиловые лучи заиграли на его необычайной длины ногтях.

— Я все знаю. Не сказал ли я вам, что нахожусь здесь, повинуясь приказу Августейшей Высоты?..

Он продолжал:

— В доме Иорисака Садао вы встретили сидящим с западной стороны

[12] чужестранца, принадлежащего народу с красными волосами. Этот иностранец был послан сюда своим государем, который желает знать, с помощью какого оружия и какой стратегии маленькая страна Восходящего Солнца усиливается, чтобы победить необъятную империю оросов (русских). Тайна эта, в сущности, малоинтересна, и мудрецы древности не стали бы стараться разгадать ее. Небо внушило более важные мысли Августейшему повелителю, и он послал меня, своего подданного, чтобы я исследовал: насколько это новое оружие и эта новая стратегия способны разрушить цивилизацию Срединной Нации. На это исследование и направлены мои неловкие усилия. Чтобы дополнить мое недостаточное умение, мне необходимы многочисленные сведения… Много верных соглядатаев служат мне глазами и ушами и отдают безустанно сердца свои, чтобы помогать мне в моей задаче. Так что тайны этого города и всей этой страны раскрываются передо мною здесь, на этих самых циновках. Таким образом, я знаю все.

Фельз прислонился щекой к кожаной подушке.

— Пе-и-Та-Дженн, — сказал он, — в ваших словах кроется тайный смысл. В чем Иорисака Садао грешит против сыновнего почтения?

Опять закрылись сверкающие щелки, и хриплый голос торжественно произнес:

— Написано в Та-Хио

[13]: «Человек должен прежде всего изучать природу вещей, затем развивать свои познания, затем совершенствовать свою волю, затем управлять движениями своего сердца, затем строжайше исправлять себя, затем устанавливать порядок в своей семье. Тогда государство будет хорошо управляться. Тогда империя будет наслаждаться миром». Тсенг-Тзы, поясняя эти восемь положений, учит нас, что они неразделимы. Человек, его семья, его государство и империя составляют одно целое. Сыновнее почтение простирается на всех его предков, на всю общину, на всю родину. Иорисака, отвергая память предков и оскорбляя этим свою родину, грешит против сыновнего почтения.

Мальчик, коленопреклоненный около Фельза, протягивал ему готовую трубку. Фельз взял в руку тяжелую трубку из темной черепахи и приложил губы к наконечнику из пожелтевшей слоновой кости. Опиум закипел над огнем, и серый дым начал стелиться по циновкам тяжелыми облаками.

Тогда Фельз, которому кинулся в голову придающий смелость опиум, решился возразить философу:

— Пе-и-Та-Дженн, но когда нашествие варваров угрожает империи, не следует ли прежде, чем соблюдать ритуальные обряды, отразить это нашествие?.. Безусловно, сокровище древних верований неоценимо. Но разве империя не есть ваза, хранящая это сокровище?.. Если империя будет покорена, если разбитая ваза разлетится на куски, разве древнее сокровище не рассыплется тоже навсегда?.. Сыновнее почтение распространяется на всех предков, на всю общину, на всю родину, так грешит ли, действительно, Иорисака Садао против сыновнего почтения, если он — весьма возможно, для вида только — отвергает память предков и изменяет правила общества с высшей целью — спасти независимость своей родины?..

Чеу Пе-и молча курил.

Жан-Франсуа Фельз заключил:

— Пе-и-Та-Дженн, а если необходимость заставляет мужа свернуть с прямого пути, нарушает ли его жена женскую скромность, если она тоже вступает на обходную дорогу, чтобы идти по следам того, кому она дала обет следовать за ним повсюду до самой смерти?

Чеу Пе-и отложил серебряную трубку. Но лишь затем, чтобы протянуть указательный палец по направлению к трубке из черного бамбука с нефритовой головкой. И продолжал молчать.

Жан-Франсуа Фельз приподнялся с циновок и облокотился, глядя в лицо хозяину дома.

— Пе-и-Та-Дженн, — вдруг сказал он, — я сегодня выкурил больше трубок, чем мог сосчитать. Может быть, опиум возвысил мой слабый разум до понимания некоторых вещей, в обычной жизни непонятных для меня… Да, я видел сегодня семейный очаг, откуда изгнаны все священные обычаи. Но не написано ли, что людей будут судить не по делам их, а по намерениям?.. Тот, кто унижает себя и даже позорит для того, чтобы служить империи и возвысить ее, не должен ли быть прощен?

Трубка из черного бамбука была готова. Чеу Пе-и вдохнул весь дым одним глубоким дыханием, и густое, душистое облако скрыло его.

Потом он важно вымолвил:

— Предпочтительнее вообще не судить людей. Поэтому мы не станем ни обвинять, ни оправдывать маркиза Иорисака Садао. Мы не станем ни обвинять, ни оправдывать маркизу Иорисака Митсуко. Но философ Менг-Тзы как-то раз, отвечая на вопросы Ван-Чанга, сказал, что он никогда еще не слыхал, чтобы кто-либо преобразовал империю, искажая самого себя, и еще менее, чтобы кто-либо преобразовал империю, обесчестив самого себя.

— Так вы находите, — спросил Фельз, — что усилия японцев напрасны и что Восходящее Солнце должно неминуемо погибнуть в своей борьбе с оросами?

— Я этого не знаю, — ответил Чеу Пе-и, — и кроме того, это совершенно неважно.

Он вдруг странно и громко рассмеялся.

— Совершенно неважно. Мы об этих пустяках еще успеем поболтать, когда придет время.

Мальчик Фельза приклеивал маленький шарик опиума к головке бамбуковой трубки.

— Удостойте закурить, — закончил Чеу Пе-и. — Этот черный бамбук когда-то был белым, и только благое снадобье его окрасило так после того, как из него курили тысячу и десять тысяч раз… Никакое орлиное дерево, никакая слоновая кость, никакая черепаха, никакой драгоценный металл не могут сравниться с этим бамбуком…

Долго оба они курили.

Над туманом из опиума, становившимся все гуще и гуще, девять фиолетовых фонарей блестели теперь, как звезды в ноябрьской ночи. Потрескивание темных капель, испарявшихся над лампадой, подчеркивало полную тишину. Предрассветный холодок уже ложился на поля, вдалеке запел петух.

Фельз проговорил как во сне:

— Весь мир… весь действительный мир здесь… в этих стенах из желтого атласа. А там… за ними… только какие-то иллюзии… И я больше не верю, что существует белая яхта с медными трубами и что на ней живет женщина, которая делает меня своей игрушкой…

VII

— Мисс Вэн, вы звонили, чтобы подавали завтрак?..

— Нет…

— О, какая ленивица!

И м-сс Гоклей протянула руку к электрическому звонку. Столовая на яхте была огромная и отделанная с такой грубой и вызывающей роскошью, что сразу кидалось в глаза намерение этой роскошью ослепить, подавить и поразить. Совершенно нельзя было представить себе, что это столовая на борту корабля. Излишек кариатид и карнизов, нагромождение картин, скульптур и позолоты заставляли вспоминать разные оперные фойе в королевских или императорских театрах или даже игорные залы какого-нибудь Монте-Карло.

М-сс Гоклей, владелица яхты, была миллиардершей и желала, чтобы никто в мире не мог в этом усомниться.

Метрдотель, в адмиральском мундире, принес на вызолоченном подносе «ранний завтрак» по-американски: имбирное варенье, бисквиты, тосты и черный чай.

— Отчего только две чашки?

— Мсье Фельз еще не возвращался на борт…

— Это вас не касается. Немедленно третью чашку.

М-сс Гоклей отдавала свои приказания совершенно спокойным, небрежным тоном. Но ее деньги, очевидно, ставили ее на недосягаемую высоту по отношению к служащему ей человечеству.

Она, однако, удостоила передать сахар и сливки молодой девушке, которую она назвала мисс Вэн и которая официально была только ее лектрисой.

Они завтракали, сидя друг против друга. Они пили много чая, съедали большое количество тостов и намазывали имбирным вареньем дюжины соленых печений. Этот англосаксонский аппетит забавно шел вразрез с деликатной грацией м-сс Гоклей и особенно с почти эфирным очарованием мисс Вэн. Мисс Вэн была настоящая лилия, белая и необыкновенно стройная, гибкая лилия на длинном, хрупком и грациозно клонящемся стебле. Точеные ноги, узкие бедра, тонкая талия были этим стеблем; над ним открытая шея и грудь казались венчиком едва распустившегося цветка. На мисс Вэн было странное одеяние: то ли бальное платье, то ли рубашка, очень открытая и развевающаяся; шелк цвета зеленоватой морской воды выгодно оттенял глаза цвета водорослей и черные, как агат, волосы.

М-сс Гоклей была менее цветком, но больше женщиной. Ее ни с чем нельзя было сравнить, кроме того, чем она была на самом деле: тридцатилетней американкой, изумительно и безупречно красивой. Эта безупречная красота являлась первым и самым важным отличительным свойством м-сс Гоклей из трех, окружавших ее своеобразным ореолом, вторым было огромное состояние, а третьим — ее шумные приключения, из которых известнее других были ее развод и самоубийство ее бывшего мужа. Многие из принцесс Нью-Йорка или Филадельфии прославились бы благодаря одному только обладанию самой роскошной яхтой в мире и путешествию на этой яхте со знаменитым Жан-Франсуа Фельзом в качестве раба. Но стоило увидать м-сс Гоклей? чтобы забыть и ее богатство, и то, что она, после десяти других известных или знаменитых поклонников, обратила в рабство самого, может быть, благородного из артистов нашего века. Забыть все — для того, чтобы любоваться телом, лицом, каждая линия которых была совершенством. М-сс Гоклей была высока ростом, белокура, очень стройна, хотя и с хорошими мускулами. Глаза у нее были черные, кожа золотистая и светлая. Но ни одна из ее черт не определяла общего впечатления: его нельзя было разобрать подробно, оно удивляло гармонией и ровностью. М-сс Гоклей была просто красавица, к этому слову нельзя было бы прибавить никакого прилагательного. Фельз, для того чтобы написать ее и передать на холсте эту властную соблазнительность, исходившую одновременно от рта, от лба, от талии, от бедер, от щиколоток, — должен был делать портрет со всего без исключения, даже с платья.

Мисс Вэн, покончив с тринадцатой тартинкой, откинулась в своем вертящемся кресле.

— Уже очень поздно… — прошелестела она лениво. М-сс Гоклей взглянула на свой браслет с часами.

— Да!.. Четверть десятого…

— Маэстро не торопится.

М-сс Гоклей не ответила ничего, но позвонила немного нервным движением. Лакей появился из-за портьеры пунцового бархата.

— Принесите Ромео.

— О, — сказала мисс Вэн, — как вы можете дотрагиваться до этого ужасного животного?..

Портьера пропустила животное с кривыми ногами, острой мордой и пушистым хвостом: рысь. М-сс Гоклей не решилась бы иметь просто собаку или кошку, таких обыкновенных животных.

— Come here!.. — приказала м-сс Гоклей.

В эту минуту портьера опять приподнялась, на этот раз, чтобы пропустить человека — Жан-Франсуа Фельза.

— Доброе утро! — сказал он.

Он подошел и склонился перед м-сс Гоклей, чтобы поцеловать ей руку.

Но эта рука ласкала грубую шкуру рыси, и Жан-Франсуа Фельз, согнув спину и низко наклонив голову, должен был дожидаться, пока она освободится.

Фельз сел и одним глотком опорожнил чашку простывшего чая.

— Вы забыли о времени, милый… — заметила м-сс Гоклей.

— Да, — сказал он. — И очень прошу извинить меня. Но если бы вы знали, где я был, — я думаю, вы бы не беспокоились и не сердились…

Она очень внимательно разглядывала его.

— Вы действительно курили опиум?..

— Да. Всю ночь.

— Это совсем незаметно. Не правда ли, мисс Вэн?

Мисс Вэн молча ответила утвердительным кивком головы. М-сс Гоклей продолжала изучать лицо Фельза, как натуралист изучает какой-нибудь зоологический феномен.

— Нет, впрочем, немножко заметно. По глазам… они больше блестят, и взгляд пристальнее, чем обыкновенно… И потом цвет лица… бледность почти трупная… сказала бы я…

— Очень благодарен.

— Почему?.. Неужели это вас обидело?.. Я просто констатирую факт… любопытный факт. Я хотела бы понять, почему у вас такой мертвенный цвет лица. Разве опиум действует на кровообращение?.. Он ведь, кажется, исключительно влияет на нервную систему и парализует рефлексы… Поэтому я не совсем понимаю… Вы не можете мне объяснить этого?

— Нет, — сказал Фельз.

— И даже не предполагаете причины?..

— Даже не предполагаю.

— Но вы сами хотели бы это знать?

— Нисколько.

— Как это необыкновенно… Вы удивительно типичный француз. Французы совсем не любят ни в чем отдавать себе отчет. Скажите мне, какого рода наслаждение получается от курения опиума?

Фельз с раздражением встал с места:

— Я совершенно не в состоянии объяснить вам этого, — сказал он.

— Почему?

— Потому, что это наслаждение — если употреблять ваше выражение — совершенно недоступно американке. А вы удивительно типичная американка.

— Да, это правда. Но как это вы так внезапно вдруг сделали это открытие?..

— Благодаря вашим вопросам. Вы полная противоположность француженке: вы именно любите отдавать себе во всем отчет… нет, пытаться отдавать себе отчет.

— Но разве это не естественный инстинкт всякого существа, которое обладает способностью мыслить?..

— Нет, скорее мания существа, которое не обладает способностью чувствовать!

М-сс Гоклей не рассердилась. Ее чуть сдвинутые брови указывали на то, что она серьезно размышляет. Мисс Вэн, все еще полулежавшая в своем кресле, вдруг рассмеялась.

— Что с вами? — спросила м-сс Гоклей, обращаясь к своей лектрисе.

Мисс Вэн ответила, продолжая смеяться:

— Это так комично, что именно вас, которая так легко возбуждается, упрекают в недостатке способности чувствовать.

— Прошу вас, — сказала м-сс Гоклей, — не прерывайте шутками нашего серьезного разговора.

Она опять обернулась к Фельзу:

— Скажите мне еще вот что, милый: ваш китаец… этот мандарин, с которым вы раньше были знакомы и которого теперь нашли здесь так романтически, он — совсем дикарь?.. Я хочу сказать, первобытный, отсталый человек?..

Фельз наклонил голову и посмотрел прямо в глаза м-сс Гоклей:

— Совсем, — подтвердил он. — Будьте уверены, что у вас не нашлось бы с этим китайцем ни одной общей идеи.

— Правда? Однако ведь он, кажется, много путешествовал?

— Как же…

— Он путешествовал, а теперь он в Японии, в стране, которая как раз сбрасывает вековое свое варварство… Мыслимо ли, чтобы этот китаец был таким отсталым, как вы говорите, таким чуждым цивилизации. Ну, например, неужели у него здесь, в Нагасаки, даже нет телефона?..

— У него нет телефона.

— Непонятно! Но как же вы можете находить удовольствие в обществе подобного человека?

— Как видите, я с ним не заметил, как пролетело время.

— Да…

Она опять задумалась, сдвинув брови.

— Французы, — вмешалась резко и рассудительно мисс Вэн, — сами люди необычайно невежественные во всем, что касается современного прогресса.

— Да, — согласилась м-сс Гоклей, удовлетворенная этим объяснением. — Да… они невежественны и пренебрежительны ко всему… Вы правы, Эльза.

Она поднялась с места и, подойдя к мисс Вэн, крепко потрясла ей обе руки, словно в порыве искреннего чувства.

Фельз, отвернувшись, стал глядеть в один из просветов, заменявших иллюминаторы, прижавшись лбом к стеклу.

Лакей внес два снопа орхидей. М-сс Гоклей взяла их и занялась размещением цветов в больших бронзовых вазах, украшавших монументальный камин.

— Японские?.. — спросила мисс Вэн, указывая на цветы.

— Нет, это все еще запас из Фриско… Они великолепно сохраняются на льду.

Фельз поднял с пола упавший цветок и растирал лепестки между пальцами.

— Без запаха!.. — сказал он.

Ему вдруг припомнился холм Аистов.

— В это время года все вишневые деревья Нагасаки в цвету. Неужели вы не предпочли бы цветущие, прелестные, живые розовые ветки этим орхидеям, которые похожи на искусственные цветы?

М-сс Гоклей не удостоила его возражением. Она только сказала:

— Это прямо удивительно и даже неприлично, что у такого изящного художника, как вы, могут быть такие простонародные вкусы!

Жан-Франсуа Фельз раскрыл рот, чтобы ответить, но м-сс Гоклей в это время подняла к бронзовым вазам обе руки с орхидеями.

Длинные, стройные ноги, широкие бедра, узкая талия, округленные плечи, над которыми горделиво поднимался сильный и тонкий затылок под тяжелой массой золотых волос — между двух вытянутых и напряженных рук, — все это женское тело было столь красиво и гармонично, что Жан-Франсуа Фельз так и не ответил ничего.

Тем временем м-сс Гоклей расставила свои орхидеи.

— Но, милый, — внезапно сказала она, — вы так и не рассказали нам об этой японской маркизе, портрет которой вы пишете… Как ее зовут, я позабыла?

— Иорисака…

— А, да… Что же, это настоящая маркиза?

— Самая настоящая.

— Древнего рода?

— Иорисака были когда-то даймио племени Шошу, с острова Гондо. И, кажется, их род никогда не вступал в браки ниже себя.

— Даймио, это значит феодальные владельцы?

— Да.

— Феодальные владельцы… ах, как это увлекательно!.. Но я думаю, что если вам нравится писать эту маркизу, то она, вероятно, тоже совсем дикарка, вроде вашего китайского мандарина?

Фельз улыбнулся:

— Не совсем.

— О! У нее есть и телефон, может быть?

— Я не знаю, но готов пари держать, что есть.

Мисс Вэн вступилась:

— В Японии у очень многих телефоны.

— Я знаю, — ответила м-сс Гоклей, — но меня удивляет, что маэстро согласился писать портрет такой японки, у которой есть телефон.

Она засмеялась, потом стала серьезной.

— Действительно, эта маркиза Иорисака — современная женщина?

— Довольно современная, да.

— Она не приняла вас коленопреклоненной на циновках в маленькой комнатке без окон, между четырех бумажных ширм?

— Нет, она принимала меня, сидя в большом кресле, в гостиной в стиле Людовика XV, между фортепиано и зеркалом в золотой раме.

— О!..

— Да. И кроме того, я имею все основания думать, что маркиза Иорисака одевается у того же портного, что и вы.

— Вы смеетесь надо мной?

— Ничуть.

— Маркиза Иорисака была одета не в кимоно и в оби?..

— Она была одета в очень элегантное платье.

— Я поражена!.. Что же она вам говорила, эта маркиза Иорисака?

— Совершенно то же самое, что вы говорите, когда принимаете чужого человека…

— Она говорит по-французски?..

— Так же хорошо, как вы.

— Но это, должно быть, обаятельная женщина!.. Франсуа…

— Жан-Франсуа, пожалуйста…

— Нет, ни за что! Вот опять ваши простонародные вкусы! Франсуа гораздо благороднее. Франсуа, дорогой мой, прошу вас, познакомьте меня с маркизой Иорисака!

Фельз, раньше улыбавшийся, незаметно вздрогнул.

— О… — сказал он каким-то изменившимся голосом, резким и почти горьким тоном. — Бетси… неужели вам не довольно этого попугайчика в вашей клетке?..

Он с презрением кивнул в сторону мисс Вэн.

Мисс Вэн не шелохнулась.

Но м-сс Гоклей рассмеялась.

— Попугайчик… какое смешное слово!.. Но что за ревность!.. Неужели вы так забавны, милый, что даже женщин не терпите около меня?..

Она прямо смотрела на него своими великолепными ясными глазами, из-за полуоткрытых губ сверкали ослепительные зубы. Веселость ее походила на аппетит красивого хищного животного.

Он вдруг почувствовал прилив гнева и шагнул к ней. Она презрительно наклонила голову набок и с каким-то вызовом погладила волосы мисс Вэн.

Он остановился и побледнел. В свою очередь она медленно сделала шаг по направлению к нему. Рука ее продолжала лежать на головке молодой девушки. И вдруг она протянула левую руку замершему на месте Фельзу.

Он колебался. Но она перестала смеяться. Лицо ее стало суровым. Она быстрым движением, жестоким и вместе чувственным, провела языком по губам.

Он еще сильнее побледнел и покорно склонился, чтобы поцеловать протянутую руку.

VIII

«Изольда» стояла на якоре носом к югу. Из иллюминатора своей каюты, помещавшейся на левом борту, Фельз мог видеть все Нагасаки, от большого храма Бронзового Коня на холме О’Сувы до дымных фабрик, тянущихся вдоль города.

Было утро. Прошел дождь. Серое небо еще развешивало лохмотья туч по вершинам всех холмов. Разнообразная зелень сосен, кедров, камфарных деревьев и кленов казалась свежее под этим покровом из влажной ваты. Розовый снег вишен так и сиял, еще нежнее, чем обыкновенно. И на границе с низкими облаками, на кладбищах, высящихся над городом, еще более четко вырисовывались надгробные памятники в виде столбов, омытые дождем. Только крыши домов, коричневые и синие — сейчас, без игры света и теней, — сливались в одну вереницу вдоль берега.

— У пейзажистов, — размышлял Фельз, — в сущности, те же радости, что и у нас. Одинаковое удовольствие: писать вот эту влажную весну или заплаканное личико шестнадцатилетней девочки, переживающей первое маленькое любовное горе…

Он отошел от иллюминатора и присел к рисовальному столу. На столе лежало несколько набросков карандашом. Он перелистал их.

— Фу!.. — пробормотал он.

Отбросил наброски в сторону:

— А когда-то у меня был талант… Теперь его еще немного осталось… Но очень немного.

Он взглянул на стены, отделанные драгоценным деревом. Каюта была роскошная и искусно приспособленная к тому, чтобы на малом пространстве расположиться с самым изысканным комфортом.

— Тюрьма!.. — сказал Фельз.

Не вставая с места, он опять посмотрел по направлению иллюминатора.

— Вот я в экзотическом, очаровательном городе… Посреди народа, который борется за свою независимость. Его свойства — смелость, изящество и вежливость — все увеличиваются и возвышаются в экзальтации сражений… Представился случай близко увидеть аристократию этого народа, вблизи наблюдать за увлекательным зрелищем, как борются древние инстинкты с новым образованием… Другой случай привел меня к Чеу Пе-и, который готов мне показывать волшебный фонарь Азии… И этой тройной удачей, от которой в былое время я совсем бы опьянел, я не воспользуюсь! Ничуть.

Он опустил голову.

— Я ничем не буду наслаждаться из этого: перед моими глазами всегда стоит, как наваждение, образ женщины и отделяет меня от внешнего, действительного мира.

Он оперся лбом на ладонь.

— Образ женщины… неумной, педантичной, порочной… но прекрасной… и сумевшей умно то давать мне свои поцелуи, то отказывать в них… И теперь я попался, как идиот, я — конченый человек.

Он встал и развернул только что принесенную лакеем «Нагасакскую прессу». Во главе сегодняшних телеграмм он прочел:

«Токио, 25 апреля 1905.

Подтверждается прохождение сорока четырех русских судов мимо Сингапура 8-го с.м. Командует эскадрой вице-адмирал Рождественский

[14]. Дивизия контр-адмирала Небогатова еще не замечена. По слухам, вице-адмирал Рождественский направляется к французскому берегу Индо-Китая.

Инструкции адмирала Того остаются секретными».

Смятая газета выпала из его рук. Фельз опять прислонился к иллюминатору.

Ветер переменился, как это часто бывает в Нагасаки в дождливые дни. Теперь яхта стояла носом к северу. Фельз увидел перед собой западную часть залива, противоположную городу. На этом берегу совсем нет домов. Зеленый наряд гор небрежно расстилается там до самого моря. И эти горы — более кружевные, более странные, более японские, чем на другом берегу, — вызывают более совершенное воспоминание о тех пейзажах, что рисовали старинные фантастические художники на рисовой бумаге древних макемоно.

Но на этом западном берегу, между двух холмов, находится долина, черная и зловещая, из которой день и ночь поднимается густой дым кузниц и грохот молотов о наковальни. Там — арсенал.

В этом месте Нагасаки изготовляет корабли, военное снаряжение. Город деятельно способствует защите империи.

Фельз смотрел на цветущие горы и на арсенал у их подножия. И подумал:

— Может быть, это спасет то…

И меланхолически улыбнулся:

— А все ж таки, какая жалость… В те времена, когда этого не существовало, я бы написал маркизу Иорисака Митсуко в тройной одежде из китайского крепа, расшитой серебряными гербами, с пурпурным кушаком…

IX

Придерживая палитру большим пальцем, Жан-Франсуа Фельз отступил шага на два. На коричневом фоне холста портрет выделялся мощно и ненавязчиво. Несмотря на слишком низкую прическу, лицо — с его узкими глазами и ротиком, по-японски характерно маленьким, — улыбалось улыбкой крайней Азии, улыбкой таинственной и тревожащей.

— О… дорогой маэстро… как это прекрасно!.. И как это вы можете так скоро, и точно играя, творить такие великолепные вещи?..

Маркиза Иорисака в экстазе сложила свои крохотные точеные ручки.

Фельз сделал презрительную мину.

— Великолепные вещи!.. Вы слишком снисходительны, маркиза…

— Разве вы не удовлетворены этим?..

— Нет.

Он поочередно рассматривал то модель, то портрет.

— Вы гораздо красивее, чем я вас написал… Это… боже мой, это не совсем плохо, и когда маркиз Иорисака вернется на свой корабль и вечером запрется в каюте наедине с этим портретом, — хоть я и сделал вас хуже, — он все же сможет узнать любимые черты. Но я мечтал о лучшем воплощении действительности.

— Вы слишком взыскательны к себе… Во всяком случае, ведь вы еще не совсем кончили: вы можете поправить…

— В жизни моей никогда не поправлял этюда без того, чтобы его окончательно не испортить…

— Так поверьте же мне, дорогой маэстро, этот этюд очарователен.

— Нет!

Он положил палитру и, опершись подбородком на руку, разглядывал с необыкновенным, упорным, почти ожесточенным вниманием стоявшую перед ним молодую женщину.

Это был их пятый сеанс. Между художником и моделью начала устанавливаться некоторая близость. Не то, чтобы светскую болтовню заменили настоящие беседы, а тем более откровенности, но маркиза Иорисака привыкла обращаться с Жан-Франсуа Фельзом скорее как с другом, чем как с посторонним.

Фельз быстрым движением опять схватил кисть.

— Маркиза, — внезапно сказал он, — мне очень хочется задать вам самый нескромный вопрос.

— Самый нескромный?..

— Да… и если я не получу от вас поощрения, то даже не осмелюсь его задать…

Она, удивленная, молчала.