АЛ. АЛТАЕВ (1872–1959)

Гравюры на дереве Л. Дурасова

Биограф и летописец минувшего

В конце прошлого столетия в Петербурге издавался журнал «Игрушечка». Журнал предназначался для подростков, но имел приложение, рассчитанное на самых маленьких читателей. Это было одно из лучших, хорошо иллюстрированных изданий той поры для детей. На его страницах встречались имена многих известных русских прозаиков и поэтов. В редакции «Игрушечки» заботливо относились и к начинающим литераторам, всегда старались поддержать молодых авторов, если находили в их рукописях хотя бы искру литературного дарования.

В один из осенних дней 1889 года в редакцию «Игрушечки» пришла застенчивая русоволосая девушка — Маргарита Рокотова, шестнадцатилетняя ученица рисовальной школы при Обществе поощрения художеств. Она принесла рукопись небольшой сказки-аллегории «Бабочка и солнце».

Издательница журнала Александра Николаевна Толиверова была женщиной незаурядной. Горячая сторонница демократических идей шестидесятых годов, она в молодости покинула Россию, чтобы бороться в рядах гарибальдийцев против владычества австрийцев в Италии, против деспотической власти итальянского короля и церковников. Была сестрой милосердия у повстанцев, спасала раненых патриотов, смело проникла в страшную тюрьму святого Ангела в Риме и помогла бежать приговоренному к смерти другу Гарибальди Луиджи Кастеллацци… Это было давно, но на стене в редакции, как память о прошлом, все еще висела окрашенная кровью рубаха гарибальдийца.

Издательница приветливо встретила Маргариту Рокотову и внимательно прочитала ее небольшую рукопись. Девушка была несомненно талантлива. Толиверова пообещала Маргарите отредактировать наивную, но живо написанную аллегорию и поместить ее в февральской книжке журнала за следующий год.

Молодые авторы не отличаются долготерпением, потеряла покой и Маргарита Рокотова. «Февраль еще далеко… — вспоминала она. — Ходить „просто так, в гости“ к Толиверовой я не решалась, боялась быть навязчивой. Нетерпение не давало мне покоя, хотелось видеть себя поскорее напечатанной». Отец как-то посоветовал дочери обратиться к писателю Иерониму Ясинскому, с которым он был знаком. Ясинский редактировал в Петербурге еженедельный журнал «Всемирная иллюстрация». Маргарита пришла к редактору журнала с тоненькой тетрадочкой, в которую была старательно переписана ее новая сказка «Встреча нового года». Сказка Ясинскому понравилась. «Помещу ее в рождественском номере», — сказал он.

Через две недели Маргарита Рокотова явилась к Ясинскому. «Сказка ваша напечатана», — заявил он и вручил растерявшейся девушке свежий номер «Всемирной иллюстрации», на обложке которой стояла дата — 16 декабря 1889 года.

Так впервые русские читатели познакомились с молодым автором, который стал затем им широко известен под псевдонимом Ал. Алтаев.

Первые литературные успехи окрылили Маргариту Рокотову. Но жизнь ее до этого события складывалась нелегко. Отец Маргариты, Владимир Дмитриевич Рокотов, был когда-то известным в Киеве издателем прогрессивной газеты «Киевский вестник» и театральным деятелем. Человек широкообразованный, убежденный последователь Белинского, Чернышевского и Добролюбова, он целью своей жизни считал просвещение народа. Все свое большое состояние он истратил на устройство общедоступного театра, на содержание актеров и частной народной библиотеки. Жена его, Аглая Николаевна, дочь декабриста Н. Н. Толстого, помогала мужу в его начинаниях и всеми силами старалась облегчить положение семьи. Она работала в библиотеке, занималась рукоделием, продавала театральные билеты… Но все это не спасало Рокотовых от нужды.

Владимир Дмитриевич не был крупным актером. В продолжение нескольких лет он скитался по городам России, исполнял второстепенные роли в провинциальных труппах. Иногда руководители театров обращались к нему за помощью как к талантливому режиссеру. Такой светлой полосой в жизни семьи Рокотовых было недолгое пребывание во Пскове. Владимира Дмитриевича пригласили на сезон режиссером любительской драматической труппы. Но и здесь дело не обошлось без трудностей. Нужно было выбрать такие пьесы, которые бы привлекли зрителей, а среди любителей не хватало на многие роли способных исполнителей.

Маргарита узнала от отца, что неладно в театре и с переписыванием ролей. Машинок в те времена еще не было. «А это трудно — переписывать роли?» — заинтересованно спросила она. «Не так уж трудно, — отвечал отец. — Нужно только внимание, грамотность и разборчивый почерк». — «А я… могла бы переписывать?» — «Вполне», — решил отец.

Так с тринадцатилетнего возраста началась трудовая жизнь Маргариты Рокотовой. Девочка была счастлива. Заработок небольшой, но работа для театра вызывала у нее чувство радости.

Переписывание пьес по ролям оказалось хорошей литературной школой для Маргариты. Она вспоминала, что творчеством была ее «недремлющая мысль», еще смутная, полусознательная оценка ролей, сравнение чувств героев, «улавливание искренности образа»…

После счастливого года, проведенного во Пскове, Рокотовы обосновались в Петербурге. Но надежного заработка Владимир Дмитриевич все еще не имел. И его сестра решила позаботиться о племяннице.

В семье Рокотовых жили воспоминания об их талантливом родственнике — художнике-портретисте XVIII века Федоре Рокотове. Девочка рисовала, и тетка прониклась убеждением, что из нее может выйти хорошая художница. Так Маргарита стала ученицей петербургской рисовальной школы.

У Маргариты не было ясно выраженной склонности к живописи или графике. Даже при своем трудолюбии она не очень радовала родственников успехами в изобразительном искусстве. Но зато она нашла в школе товарищей, с которыми вела нескончаемые споры о будущем, о своем месте в жизни и о том, как стать полезными для общества людьми.

Однажды в разговоре с товарищами по школе Маргарита призналась, что решила посвятить свою жизнь литературному труду. И те посоветовали Маргарите обратиться к кому-нибудь из опытных писателей, чтобы он определил, есть ли у нее литературные способности и стоит ли отдавать все свои силы изучению сложного словесного искусства.

С трепетом отправилась Маргарита Рокотова к поэту Я. П. Полонскому и, оставив у него свои рукописи, в смятении убежала… Но ответ от Полонского не заставил себя долго ждать. В рисовальную школу пришло письмо от поэта. Он говорил, что в сказках юного автора слишком много символики, но стихотворения ему понравились, в них он заметил живой «лирический порыв». Поэт советовал ей серьезно учиться. Он даже выразил надежду, что со временем она сможет стать «настоящей писательницей».

Когда Маргарита Рокотова решилась отдать на суд А. Н. Толиверовой и И. И. Ясинскому свои произведения, она подписала их мужским псевдонимом Ал. Алтаев. Так звали героя одного из рассказов Я. П. Полонского. В этом она выразила не только свою признательность большому поэту, благословившему ее на литературный труд, но и горькую мысль о том, что печататься женщине в то время было очень трудно.

Властитель дум русской молодежи Н. Г. Чернышевский называл литературу учебником жизни. Достаточно ли для литературной деятельности тех знаний, которые дает ей рисовальная школа? — часто думала Маргарита Рокотова. Нет, решила она. Быть писателем и учить других может только просвещенный человек. Значит, нужно приобрести необходимые знания. Прежде всего она подготовится и сдаст экзамены за весь курс гимназии. А потом… Потом можно будет подумать и о Высших женских курсах.

Но для странствий в огромном мире наук нужен умный и знающий руководитель. И подруга по рисовальной школе Ариадна Максимова обещала познакомить ее с человеком, который много знает… И выполнила свое обещание.

В доме отца Ариадны, художника Максимова, Маргарита встретилась со студентом-филологом Петербургского университета Александром Нечаевым. Ученый студент в первую минуту поразил девушку своим необыкновенным сходством с Пушкиным. Оказалось, что он даже позировал художнику М. П. Клодту, когда тот создавал на одном из своих полотен образ великого поэта.

А. П. Нечаев был образованным человеком, прекрасно знающим не только гуманитарные, но и естественные науки. Он помог Маргарите успешно сдать экзамены за гимназический курс. Позже она окончила знаменитые Фребелевские курсы, получила высшее педагогическое образование.

Маргарита Рокотова рано вышла замуж, ее мужем стал студент Лесного института Андрей Ямщиков. У них родилась дочь Людмила. Вскоре молодая женщина поняла, какую трагическую ошибку она совершила. Муж не сумел стать ее подлинным другом. Ему были чужды ее литературные занятия, он уничтожал ее рукописи и слышать не хотел, чтобы жена продолжала свой писательский труд и была независимым от него человеком.

Маргарита Владимировна никогда не мирилась с принуждением. Без вещей, без паспорта, с маленькой дочкой на руках она покинула дом мужа. «Это была тяжелая полоса моей жизни», — говорила потом писательница. Не было документов, которые давали бы ей право жить самостоятельно. Полиция грозилась отправить ее по этапу к мужу.

В самый тяжелый момент к ней на помощь пришел друг и учитель А. П. Нечаев. За революционную деятельность его исключили из Петербургского университета, и он уехал в Дерпт, чтобы там в университете изучать естественные науки. В Дерпт — так раньше назывался город Тарту в Эстонии — он вызвал и свою бывшую ученицу. Нечаев оберегал ее от преследований полиции, помог найти работу. Но даже в эти трудные годы она не забывала о своем призвании и писала для детей.

Когда Нечаев окончил университет, Маргарита Владимировна вернулась в Петербург, чтобы жить только литературным трудом. Эти годы не прошли для нее бесследно. Она духовно окрепла, более совершенными стали и ее литературные навыки.

Толиверова обрадовалась возвращению Маргариты Владимировны и привлекла ее к изданию своего журнала. Она доверила ей редактирование литературного отдела «Игрушечки».

Юным читателям были уже знакомы ее рассказы и сказки, которые мало чем отличались от обычных в ту пору чувствительных и далеких от подлинной жизни произведений, печатавшихся на страницах детских журналов. О содержании ее работ говорили сами за себя их названия: «Две песни соловья», «Елкино счастье», «Подарок феи Гольды»… Требовательного автора теперь все меньше удовлетворяло собственное творчество. Так искусственно и наивно писать больше нельзя, решила она. Надо оставить эти избитые «нравоучительные рассказики…».

К чему же более всего лежало ее сердце?

Особенно часто возникали в памяти картины жизни старинных русских и украинских городов, где ей случалось бывать. Вот город ее детства Киев, на высоких холмах над Днепром. Полный жизни и красок современный город, овеянный преданиями старины. А вот гостеприимный Псков. Она любила стоять на горе у кремлевской стены над рекой Великой. «Закроешь глаза, и чудится, что гудят тревогой колокола, сзывая вольнолюбивых псковичей на ратный труд…»

Тема родины, ее прекрасная, грозная и трагическая история — вот о чем прежде всего нужно писать. Рассказы о немеркнущих подвигах предков всегда найдут отклик в душе юного читателя.

Но не только события далекого прошлого интересовали молодую писательницу. Ее волновали биографии людей, творческая деятельность которых достойна вечной благодарности человечества. Обстоятельства благоприятствовали Маргарите Владимировне. В журнале «Игрушечка» уже многие годы печатались небольшие, занимательно написанные биографические очерки о писателях, художниках, ученых, изобретателях, общественных деятелях. В 1897 году появился биографический рассказ Ал. Алтаева о коротком жизненном пути поэта-лирика С. Я. Надсона. Писательница с жаром принялась за разработку жизнеописаний выдающихся деятелей мировой культуры.

В Петербурге, напротив Публичной библиотеки, находилось частное издательство О. Н. Поповой. Это было не совсем обычное издательство. Его владелица нередко выпускала в свет произведения русских социал-демократов.

На рубеже XX столетия издательство О. Н. Поповой выпустило в свет сборник биографических произведений Ал. Алтаева «Светочи правды». В книгу входили жизнеописания первопечатника Иоганна Гутенберга, скульптора и художника Микеланджело, композитора Бетховена и ботаника Линнея… По словам писательницы, сборник был первой ее большой книгой и «одним из значительных этапов» в ее жизни.

Новый период в жизни Маргариты Владимировны был особенно важным еще и потому, что у нее сложились прочные товарищеские отношения со студентами-революционерами из марксистского кружка в Горном институте. В маленькой квартире писательницы на Васильевском острове собирались студенты на тайные сходки. Хозяйка бесстрашно хранила у себя революционные листовки русских социал-демократов — ленинцев. В дни первой русской революции на квартире у Маргариты Владимировны был составлен единственный номер запрещенной затем царским правительством большевистской газеты «Молодая Россия».

После расстрела у Зимнего дворца 9 января 1905 года участников мирной демонстрации гнев и возмущение охватили рабочих заводских окраин Петербурга. К вечеру этого дня рабочие начали сооружать баррикады. «Я всем существом потянулась к ним, — вспоминала писательница, — я была на баррикадах». В Петербурге начал тайную деятельность политический Красный Крест, и Маргарита Владимировна сразу же оказалась в его рядах. Она устраивала передачи заключенным, под видом родственницы ходила к ним на краткие свидания, пыталась оказать помощь бедствующим семьям рабочих. На квартире у нее скрывался сподвижник лейтенанта Шмидта — матрос Фесенко. С чистым сердцем, без колебаний выполняла молодая писательница свой нелегкий долг перед народом.

В эти бурные годы для Маргариты Владимировны особое значение приобрела дружба с Верой Михайловной Величкиной. Новая знакомая напоминала Маргарите Владимировне «милых девушек шестидесятых годов, которые ради просвещения народа уходили в глушь деревни». Именно таким самоотверженным и убежденным человеком была Вера Михайловна. Она много сил отдавала организации рабочих клубов, читален и библиотек, выполняла все, что требовала от нее партия большевиков. Вместе со своим мужем В. Д. Бонч-Бруевичем Вера Михайловна сопровождала в Канаду русских переселенцев, занималась на чужбине изданием революционной марксистской литературы. Маргариту Владимировну привлекала выдержка и сила духа этой скромной женщины, умевшей постоять за свои убеждения. В беседах с нею Маргарита Владимировна особенно остро чувствовала, как велика ответственность детского писателя в борьбе за души молодого поколения.

Отблеск первой русской революции осветил на многие годы творчество Ал. Алтаева. Писать о только что пережитых героических событиях 1905 года нечего было и думать. Тема считалась запретной. На пути к юным читателям стоял неумолимый цензор с красным карандашом в руке. Но ведь можно было поведать подросткам о думах и чаяниях восставшего народа другим путем. Для этого достаточно было рассказать о том, что происходило много веков назад, но по-своему напоминало о недавней революционной буре в России…

В творческих замыслах Ал. Алтаева постепенно прояснилось содержание будущей книги о восстании немецких крестьян и городской бедноты в начале XVI столетия. Главным героем задуманной повести писательница избрала Томаса Мюнцера, пламенного проповедника и мужественного руководителя восставших.

Знакомые студенты раздобыли для Маргариты Владимировны книгу Ф. Энгельса о крестьянской войне в Германии. Эта книга дала возможность писательнице правильно истолковать смысл героических и противоречивых событий далекого прошлого.

Редакция журнала «Юный читатель» предложила автору напечатать в нескольких номерах ее произведение. Началась лихорадочная, напряженная работа. Рядом с главным героем все яснее вырисовывались образы его соратников: полководца крестьянских отрядов Яклейна Рорбаха, неистовой знаменосицы восставших вилланов Кетерли, мужественного рыцаря-повстанца Флориана Габера, певца и музыканта из народа Руди… Повествование разрасталось, наполнялось отзвуками битв и голосами людей, судьба которых была неотделима от подъема и спада народной войны.

Повесть «Под знаменем „Башмака“ положила начало многим произведениям Ал. Алтаева о грозных и памятных событиях в истории человечества. Осуществить огромный творческий замысел — создать целую библиотеку таких исторических повестей и романов — казалось непосильной задачей для одного человека. Но писатель Ал. Алтаев обладал неукротимой энергией и необыкновенной работоспособностью. Не проходило года, чтобы на столе у читателей не появлялось одной-двух новых книг.

Через много лет, уже в конце жизненного пути, Маргарита Владимировна составила список своих произведений и расположила их по странам и народам. Оказалось, что чаще всего она обращалась к прошлому нашей отчизны. Она писала о жизни славян в приднепровских лесах в период возникновения Киевского государства, о тяжком для Руси нашествии монголо-татарских орд и трагической битве за Рязань… В повести „В татарской неволе“ она рассказала о поездке князей-данников в Золотую орду и мужестве Михаила Черниговского, не подчинившегося варварским обычаям ханской столицы.

Писательница часто обращалась к событиям XVI–XVII веков. Иван Грозный и его опричники, „медный бунт“ московской бедноты во времена царствования Алексея Михайловича, начало раскола на Руси, выступление казацкой голытьбы во главе со Степаном Разиным дали драматический материал для нескольких ее книг.

Хорошо знакомы читателям произведения Ал. Алтаева, посвященные истории западных славян. В повести „Ян Гус из Гусинца“ писательница сурово и правдиво осветила жизненный путь вольнолюбивого чешского мыслителя и народного заступника Яна Гуса. Продолжением этого произведения послужил роман „Троцновский пан“, в котором речь шла о гуситских войнах на чешской земле в XV столетии и суровом вожде таборитов Яне Жижке.

Темы исторических произведений Ал. Алтаева удивительно разнообразны и связаны с прошлым многих европейских народов.

Неоднократно обращалась она к богатой драматическими событиями истории Англии, средневековой Италии, суровой истории Испании первой половины XVI столетия, когда страной правил жестокий и подозрительный король Филипп II. Особое место в творчестве Ал. Алтаева занимают книги о злодеяниях колонизаторов.

Современники Ал. Алтаева сразу же обратили внимание на энциклопедический характер его творчества. Критики отмечали, что автор беспрестанно переносит своих читателей в различные исторические эпохи и отдаленные страны. Широк круг его героев, разнообразны события, но в центре повествования почти всегда находится борьба народов за освобождение от социальных пут или национального порабощения. Сама Маргарита Владимировна говорила, что для произведений она обычно избирает „моменты исторических бурь“.

Мы уже отмечали, что еще до того, как писательница обратилась к истории, ее привлекали жизнеописания выдающихся людей всех времен и народов. Этот интерес не угасал у нее в продолжении всей ее долгой творческой жизни. Ее внимания удостаивались не цари и вельможи, а люди, деятельность которых озаряла добрым светом пути человечества. Среди героев ее биографических книг есть имена борцов с деспотизмом и национальным угнетением: Яна Гуса и Яна Жижки, Степана Разина, Джузеппе Гарибальди, Авраама Линкольна. Не менее дороги были писательнице и люди, которые несли своим современникам правдивую и честную мысль, мужественно противостояли могущественным мракобесам и „охранителям“ ложных учений. Одно из первых биографических произведений Ал. Алтаева было посвящено отцу книгопечатания — Иоганну Гутенбергу. Позже были написаны повести о трагическом пути в науке великих астрономов — Джордано Бруно и Галилео Галилея.

Известный в дореволюционное время критик и библиограф детской литературы Н. Саввин жаловался, что хорошие научно-популярные и художественные произведения о деятелях искусства — „довольно редкие гости на страницах журналов“. Прочную основу новому виду биографических повестей, романов и рассказов для подростков заложил именно Ал. Алтаев.

Маргарите Владимировне всегда было особенно дорого все, что связано с искусством. С детства она привыкла жить интересами театра, сцены В юности с увлечением слушала лекции по истории изобразительного искусства итальянского Возрождения. „Мне казалось, — вспоминала она, — что, закрыв глаза, я вижу и улицы, и обстановку жизни Рима, Флоренции, Милана и Венеции, вижу картины, статуи и людей“. Вдумчивое изучение научных трудов, знакомство с историческими документами, воспоминаниями современников и сила творческого воображения дали ей возможность создать несколько полюбившихся читателям книг о великих живописцах эпохи Возрождения.

Особенно удалась Ал. Алтаеву книга „Впереди веков“, которая начинается повествованием о гениальном художнике, изобретателе и ученом конца XV — начала XVI столетия Леонардо да Винчи. В повести прослежена вся жизнь художника с удивительно светлого и беспечального детства до кончины в глубокой старости вдалеке от дорогой его сердцу Италии.

Вторая повесть, „Звезда Италии“, раскрывала короткий, но блистательный путь младшего современника Леонардо — Рафаэля де Санти. В финале повести рассказывается о создании художником величайшего шедевра мирового искусства — „Сикстинской мадонны“.

Маргарита Владимировна говорила, что ее привлекают в биографическом повествовании не внешние броские события, а переживания, быт, психологическое развитие личности выдающегося человека.

Произведения писательницы охотно печатали многие частные издательства. Но она не любила издателей-дельцов и мечтала, чтобы ее книги выпускали люди, которых волнует просвещение молодого поколения. Осуществить это желание ей помогла В. М. Величкина. Вскоре после первой русской революции в Петербурге было основано издательство „Жизнь и знание“. Руководил этим издательством В. Д. Бонч-Бруевич, В. М. Величкина входила в редакционную коллегию. Они стремились выпускать в свет произведения революционеров-большевиков, но не забывали и о книгах для детей. „Мы договорились с Владимиром Дмитриевичем (Бонч-Бруевичем) о печатании в „Жизни и знании“ моих сочинений“, — вспоминала потом писательница. В продолжении нескольких лет, почти до самой Великой Октябрьской социалистической революции, это издательство выпускало одно за другим ее произведения.

Весной 1917 года М. В. Ямщиковой посчастливилось быть на митинге рабочих Путиловского завода, где выступал В. И. Ленин. Он говорил, что положить конец преступному кровопролитию в Европе может только союз рабочих воюющих стран. Через два дня в огромном зале Морского корпуса она слушала лекцию Владимира Ильича об империалистических войнах и надвигающейся пролетарской революции. Правда ленинских слов потрясла писательницу и определила всю ее дальнейшую судьбу. Вскоре она начала работать в редакции большевистской газеты „Солдатская правда“, а через несколько месяцев была назначена ответственным секретарем газеты.

Многие обязанности легли на ее плечи, но писательница всегда находила дружескую помощь у редактора „Солдатской правды“ В. И. Невского. Это был закаленный большевик-подпольщик, солдат революции, поэт и талантливый ученый-историк. „Мы работали дружно, рука об руку, — вспоминала М. В. Ямщикова, — и понимали друг друга с первого слова… Советы его давались мне легко и радостно“.

В одном из просторных помещений Смольного разместились редакции всех большевистских газет. Рядом с Марией Ильиничной Ульяновой за столом „Правды“ трудилась Маргарита Владимировна, здесь же для газеты „Рабочий и солдат“ работала Вера Михайловна Величкина. Сумрачные осенние дни и ночи проводила Маргарита Владимировна в Смольном. Правила сотни статей и заметок, сама писала фельетоны и стихи, помогала неопытным авторам готовить рукописи к набору И была, как и все, „хронически голодна“. Здесь, в Смольном, приветствовала она победу Великой Октябрьской социалистической революции. Здесь ей приходилось слушать выступления В. И. Ленина перед делегатами солдат-фронтовиков, крестьян и рабочих.

В марте 1918 года столицей молодого социалистического государства стала Москва. Уехала из Петрограда, в котором прошла большая часть ее жизни, и М. В. Ямщикова. В Москве она опять с жаром принялась за газетную работу. Но здесь ей приходилось готовить статьи, читать рукописи, корректуры и письма для другой газеты — „Деревенская беднота“.

Теперь рядом с ней появилось много способных молодых журналистов, и писательницу все чаще одолевала мысль: не пора ли вернуться к привычному, близкому ее сердцу литературному труду? В 1918 году „Правда“ писала, что в огне сражений мы забыли о детях, забыли о детской книге, которая тоже должна стать оружием революции. Маргарита Владимировна была согласна с газетой. Она была убеждена, что о молодом поколении Страны Советов нужно думать уже сейчас. И ее произведения о героях освободительного движения минувших веков принесут пользу детям народа, сбросившего оковы несправедливого общественного строя.

В первое десятилетие после Октябрьской революции лучшие книги Ал. Алтаева, выдержавшие испытание временем, издавались и переиздавались много раз. По словам критиков, они были проникнуты „духом революционной романтики“ и пользовались большой популярностью у юных читателей.

Однако Маргарита Владимировна не довольствовалась тем, что было ею написано ранее. Она с увлечением взялась за осуществление новых замыслов, которые прежде встретили бы сопротивление цензуры. Ее привлекала эпоха возникновения в России первых революционных союзов и обществ декабристов. В повести „Семеновский бунт“ она раскрыла трагическую историю возмущения солдат и офицеров Семеновского полка в Петербурге, закончившегося беспощадной расправой над непокорными гвардейцами. Участником этого „бунта“ был дед писательницы Николай Николаевич Толстой. Судьбам героев движения посвящен и роман „Бунтари“. Большим успехом у юных читателей пользовалась повесть „Декабрята“.

В повестях и романах Ал. Алтаева, созданных до революции, почти не затрагивалась история Франции. Писать для подростков о Французских революциях XVIII–XIX столетий при царе было невозможно. Только в двадцатых годах Маргарита Владимировна смогла взяться за разработку этой темы. Герой повести „Когда разрушаются дворцы“ — сын крестьянина-бедняка Шарль покидает отчий дом и уходит в Париж, где становится участником бурных событий французской революции конца XVIII века. Более позднему периоду французской истории посвящен сборник рассказов Ал. Алтаева „На баррикадах“. В рассказах речь идет о героических и незабываемых днях Парижской коммуны.

Наиболее сильной стороной творчества Ал. Алтаева критики признавали колоритную и выпуклую обрисовку образов исторических лиц. Маргарита Владимировна не стремилась погружаться в жизненные частности или описывать все свойства характеров героев. Она предпочитала брать только основное, выделять самые важные, самые выразительные черты каждого из действующих лиц. В своих записках она отмечала: „Надо, чтобы герой, пусть даже пришедший к нам из самой древней древности, показался человеком близким и понятным, целостным, чтобы он был способен вызвать в читателе прилив сильного чувства — отваги, ярости, презрения, любви“. Писательница была верна этой художественной манере на протяжении всего своего творчества.

Незадолго до Великой Отечественной войны исполнился полувековой юбилей литературной, журналистской и редакторской деятельности Маргариты Владимировны. Трудно было предполагать, что впереди у писательницы новый расцвет творчества, высокий подъем художественного мастерства. В суровые годы Отечественной войны в затемненной, отбивающей натиск врагов Москве старая писательница ни на минуту не прерывала свой творческий труд. Она обращалась к прошлому ради будущего отчизны. В памяти Маргариты Владимировны возникали образы замечательных русских людей, с которыми довелось ей встречаться на долгом и нелегком жизненном пути или слышать взволнованные рассказы о них от друзей и близких. Здесь были выдающиеся художники А. Агин, И. Репин, М. Нестеров, скульптор П. Клодт, художник В. Максимов, актрисы М. Савина и Н. Кузьмина, писатели Д. Мамин-Сибиряк, Я. Полонский, Н. Лесков… И, наконец, самое заветное, что было в жизни у старой писательницы, — незабываемые встречи с В. И. Лениным и Н. К. Крупской, дружба с замечательными большевиками Н. И. Подвойским, В. И. Невским, В. М. Величкиной.

В первом послевоенном году вышла в свет ее книга „Памятные встречи“. Затем она дважды переиздавалась. В ней не было художественного вымысла. Писательница сдержанно и немного с грустью вспоминала о своем детстве и юности, о начале творческой работы. Но не автобиографические сведения были ей важны. Основное место в книге занимали литературные портреты многих ее современников, оставивших светлый след в памяти потомков. С удивительной живостью и совершенством воссоздавала она их черты, рисовала значительные и яркие сцены недавнего прошлого.

Однажды, просматривая свои сочинения, Маргарита Владимировна сделала краткую пометку: „Все пересмотреть — переработать“. Трудно найти более убедительное свидетельство ее постоянной творческой неуспокоенности и неугасимого трудолюбия. Писательнице было уже далеко за семьдесят лет, когда она вместе с дочерью Людмилой Андреевной Ямщиковой, известной читателям под псевдонимом Арт. Феличе, принялась за переработку многих своих исторических и биографических произведений. Прежде всего они обратились к популярной у юных читателей книге о чешском полководце и вожде таборитов Яне Жижке. Соавторы обогатили роман новыми важными материалами, полнее осветили жизнь и боевые дела Яна Жижки и его сподвижников. Роман вышел под новым названием — „Могучий слепец“.

В середине двадцатых годов Маргаритой Владимировной была написана книга о человеке огромного дарования — скульпторе, живописце и архитекторе Микеланджело. Теперь она решила объединить эту повесть с более ранними повестями о Леонардо да Винчи и Рафаэле, создать связное повествование — трилогию. Каждая из частей трилогии была посвящена одному из художников, его жизни от первых проявлений художественных склонностей до последнего часа служения людям и любимому искусству.

Писательница рисует трех „титанов Возрождения“ не гениальными одиночками, а гражданами Италии. Творческие искания и стремления художников неотделимы в повествовании от чувства и мыслей лучших людей их времени. Первоначальное название повести о Леонардо да Винчи „Впереди веков“ она сделала общим для всей трилогии.

Так же упорно, как и в годы молодости, Маргарита Владимировна продолжала работать над новыми произведениями. Только теперь она обратилась к биографической литературе. Ее особенно привлекали русские художники и музыканты.

Вскоре после войны появилась повесть-хроника Ал. Алтаева о создателе русской национальной оперы Михаиле Ивановиче Глинке. Автор прослеживает весь жизненный путь композитора со дня его рождения до отъезда в середине прошлого столетия за границу, откуда он уже больше не вернулся на родину. Главный мотив повести — кровная связь композитора с жизнью народа, с народной песней и музыкой. Испытания, которые выпали на его долю, — отголосок нетерпимого отношения царя и петербургской знати к его слишком „простонародным“ операм, к слишком демократической музыке.

Вершиной писательского мастерства Ал. Алтаева можно считать биографический роман „П. И. Чайковский“, появившийся в середине пятидесятых годов. Писательница останавливается лишь на самых значительных моментах жизни композитора. Она говорит о его пламенной любви к музыке, знакомит читателей с судьбой человека, который лучшие силы своей души отдавал творческому труду.

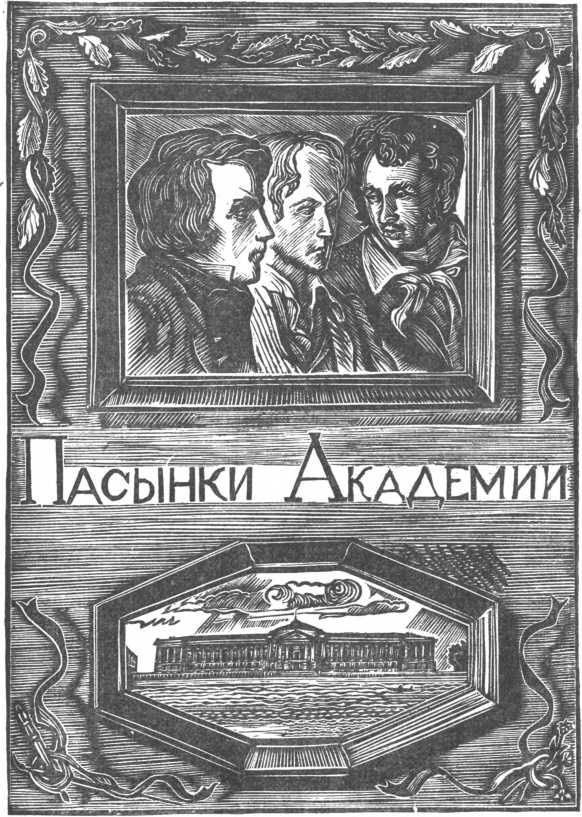

В последние годы жизни Маргарита Владимировна работала над повестями о двух художниках прошлого столетия — Сергее Полякове и Александре Агине. Первая повесть была названа „Пасынки Академии“, вторая — „К вершинам искусства“. Герой первой повести Сергей Поляков — воспитанник Академии художеств. Но у него нет будущего. Он крепостной. И вместо совершенствования в живописном искусстве, вместо поездки в Италию, его ждет участь беглого холопа… Повесть об Агине „К вершинам искусства“ была написана не только по документам, но и по воспоминаниям, многие годы сохранявшимся в семье Рокотовых, близким другом которых был художник. В повести возникает привлекательный образ Агина, человека, в характере которого сочеталась мягкая снисходительность к людям со страстной нетерпимостью к несправедливости. Вершиной творческих достижений Агина были его гениальные иллюстрации к „Мертвым душам“ Гоголя.

В последних произведениях Маргариты Владимировны отчетливо проявились все лучшие свойства ее литературного мастерства. Герои ее повестей и романов проходят перед читателями в живом окружении современников, события прошлого передаются сжато, емко и выразительно. Языковая палитра писательницы точна и многоцветна. Она владела секретом занимательного повествования. Поэтому книги Ал. Алтаева волнуют и убеждают читателей.

Трудно было писательнице отстоять в молодости свою независимость, завоевать право на литературный труд. Не случайно в лучших ее повестях и романах особенно сильно звучит мотив борьбы за честный и прямой путь в жизни, борьбы за любимое дело.

Письма, которые она получала от читателей, были полны добрых слов об ее книгах, о том, что они помогли им яснее увидеть свое призвание. Писали школьники, студенты, молодые рабочие. Случалось, что к ней обращались и пожилые люди. Ученый-историк сообщал, что ее книги указали ему „дорогу в жизни, по которой он идет до сих пор…“.

Чутких и вдумчивых читателей Маргарита Владимировна называла своими друзьями, говорила, что их письма несут ей „любовь и ласку, заботу и участие“, раздувают „потухающий огонек“ ее жизни.

Удивительная история произошла с книгой Ал. Алтаева „На баррикадах“ — сборником рассказов о героях Парижской коммуны. Книга находилась в судовой библиотеке советского парохода „Смидович“, направлявшегося к берегам Испании в начале 1937 года. „Смидович“ был мирным судном советского торгового флота и шел с грузом пшеницы для народа Испанской республики, раздираемой бедствиями гражданской войны. В море на советский пароход напал фашистский эсминец, захватил его и отвел в порт города Сан-Себастьяна. Советские моряки были заключены в тюрьму. Капитан „Смидовича“ В. Глотов сумел взять с собой книгу Ал. Алтаева „На баррикадах“.

Целый год томились моряки в фашистских застенках. Книгу Ал. Алтаева тайно передавали из камеры в камеру. Истомленные неволей и преследованиями, советские моряки находили в книге примеры стойкости и гражданского мужества коммунаров.

Наступил день, когда франкисты были вынуждены освободить наших моряков и под охраной направить их к французской границе.

Прошло тридцать лет. В порт соседнего с Сан-Себастьяном города Пасахес пришел советский теплоход „Софья Перовская“. „К большому нашему удивлению и радости, — писал помощник капитана Т. Лебедев, — на второй день мы получили из рук рабочих чудом уцелевшую книгу со „Смидовича“ — „На баррикадах“. „Мы хранили ее в память о тех далеких днях“, — записали на титульном листе книги наши испанские друзья. Советские моряки приняли от них эту книгу как символ интернационального братства трудящихся.

Через три десятилетия сборник Ал. Алтаева „На баррикадах“, поддерживавший бодрость многих людей в дни испытаний, снова вернулся на родину.

Есть люди, судьба которых кажется необыкновенной. И не потому, что им пришлось испытать какие-нибудь удивительные приключения или их участь была особенно драматичной. Поражает не внешняя сторона их жизни, а их целеустремленность, их огромная душевная сила и работоспособность. Именно такой была жизнь Маргариты Владимировны Ямщиковой.

Почти за семьдесят лет напряженного творческого труда писательница создала более ста пятидесяти исторических и биографических произведений, сборников рассказов и сказок. Она выступала в печати как журналистка, как редактор, как человек, озабоченный развитием советской детской литературы. Чтобы свершить такой творческий подвиг, нужен был труд необыкновенный, плодотворный, нужна была трепетная любовь к литературе, к читателям-детям, для которых она создавала свои книги.

В архиве писательницы сохранилось много незаконченных произведений. Даже после того, как перестало биться ее сердце, продолжали выходить в свет новые книги, на обложках которых стояла знакомая фамилия

Ал. Алтаев. Писательнице Л. А. Ямщиковой-Дмитриевой удалось завершить труд своей матери и подготовить к печати повести „Пасынки Академии“ и „К вершинам искусства“.

Лучшим книгам Ал. Алтаева суждена долгая жизнь. Они не только знакомят читателей с волнующими страницами минувшего, но и напоминают о душевной твердости их автора, о его непоколебимой преданности своему писательскому и гражданскому долгу.

Н. Летова

Б. Летов

Леонардо да Винчи

Посвящаю Науму Яковлевичу Берковскому

Посвящаю Науму Яковлевичу Берковскому

Часть первая

ПРЕКРАСНАЯ ФЛОРЕНЦИЯ

I. МАЙСКИЙ ПРАЗДНИК

Ночь уходила, светлая, весенняя ночь под праздник 1 мая 1458 года, и с первыми лучами зари должна быть кончена посадка маджо — деревцев боярышника — перед невысокими домиками маленького тосканского городка Винчи. Брызнет алым заревом небо, и городок оживет, зальется веселыми песнями, веселым говором множества голосов. Они пробьются сквозь ржание лошадей, крики осликов, мычание коров, рокот струн мандолин, свист флейт, сквозь беспричинный радостный смех молодежи.

И вот дерзкие ликующие лучи солнца прорвались, упали на землю, и в золотых нитях засияли алмазные капли росы на лугу. Засияли радугой маленькие цветные стекла церковных окон в оловянных переплетах, солнечные зайчики заскользили по раскидистым веткам олив цвета старого серебра, по бледным чашечкам ароматных асфоделей, по темной листве дубов, окаймлявших дорогу. Заскрипели возы, и раздались первые звуки праздничной песни.

"Сосны, бук и лавр, трава и цветы, луга и утесы светятся ярче всяких сокровищ… Как хорошо это синее небо!

В блеске дня смеется луг, смеется все вокруг… Как хорошо это синее небо!"

И небо раскинулось, сияющее золотым светом, синее и бездонное…

Лужайка на берегу реки Арно — излюбленное место молодежи. На вершине воза, покачиваясь, стоял мальчик, очень красивый и очень веселый, в венке из роз. За спиною его сияли серебряные крылышки, спорившие блеском с его светлыми золотистыми кудрями. Это герой праздника — крылатый Купидон, или Амур, с завязанными глазами и луком в руках. Он наугад, не целясь, пустит стрелу, и в кого она попадет, в юношу или девушку, тот загорится любовью. И много уже стрел, смеясь, пустил мальчик — в идущих за возом с радостными песнями. Мальчик этот — Леонардо, сын синьора Пьеро, нотариуса из Винчи, красивый и всеми любимый ребенок, к которому отовсюду тянутся руки, чтобы снять его с воза на землю, на лужок, где готовятся танцы. И хорошенькая Бианка, соседка нотариуса, первая схватывает шестилетнего купидона в свои объятия, целует его и, хохоча, спрашивает:

— Леонардо, дорогой, пойдешь ли ты со мною плясать?

Ну конечно, он пойдет в круг танцующих в паре с Бианкой, первой танцоркой; он так любит ее, так любит танцы и умеет плясать, это же знают все в городке!

Лютни и флейты поют майскую песню, им вторит весенняя песня пташек…

Какой-то заезжий испанец пускается плясать, прищелкивая кастаньетами, и Леонардо старается подражать танцору, забавно щелкая пальцами. Толпа хохочет… Испанец разглядывает мальчика, как любопытного зверька, но Леонардо серьезно ему поясняет:

— У меня нет таких щелкалок, как у вас, а пальцами ничего не выходит. Но я знаю много песен и умею играть… Тогда лучше поется…

Он взял аккорд на мандолине испанца и запел. Лицо его сделалось серьезным, почти торжественным. Леонардо пел свободно, как поют птицы, сам тут же придумывая слова и мотив, пел о поле, о птичке, о цветах, о небе, о солнце, пел незатейливую песню о том, что знал и видел…

Когда Леонардо кончил, Бианка под общее одобрение надела ему на кудри свой венок из маленьких роз, что украшали гибкими ползучими ветками городские домики. Сегодня сын нотариуса — герой праздника: на радость всем, он показал самоуверенному испанцу, как искусен в пении и пляске, несмотря на свои шесть лет.

Праздник тянулся без конца. Солнце начинало припекать слишком назойливо. Пора было подумать о возвращении домой, к столу с майским угощением, и Бианка предложила молодежи:

— Понесем Леонардо, как короля, на троне! Ну-ка, мой майский королек, занимай свой трон!

Десятки рук подхватили мальчика, и вот уже его несут на носилках из зеленых веток, перевитых полевыми цветами, по улице, мимо старого торговца Беппо, и вся семья Беппо встречает шествие веселыми криками; мимо опрятного домика Бианки, и мать Бианки выглядывает из окна, оплетенного виноградом, смеясь и грозя молодежи костлявой рукой. Шествие подвигается вперед под звуки лютни, мандолины, флейты и пощелкивание кастаньет заезжего испанца.

Но вот и "дворец" маленького короля, или, вернее, дом его отца, мессэра

[1] Пьеро, окруженный прекрасным цветником, увитый виноградом и розами. Сегодня, украшенный майскими ветками, он смотрит особенно приветливо. У порога — старушка, прямая, стройная, сохранившая еще следы былой красоты. Она вышивает шелком и золотом пелену для церкви по данному обету, и рука ее с золотой

канителью застывает в воздухе, когда приближается к дому толпа с майским королем, ее внуком.

— Что это, мой Леонардо, тебя чествуют, как папу в Риме!

— Да ведь он сегодня майский король, — отвечает старушке Бианка.

Леонардо смеется:

— Я король, бабушка Лючия! Мама Альбьера, лови!

В окно летит целый дождь цветов, осыпая сидящую у окна миловидную молодую женщину.

Ловко соскакивает Леонардо со своего "трона", бежит сначала к бабушке, а потом к мачехе, которую он зовет "мамой Альбьерой". Видя ее ласковое обращение с Леонардо, никак нельзя представить, что он ее пасынок: столько любви и заботливости в ее обхождении с ним.

— Прощайте, прощайте! — кричит Леонардо вслед уходящей молодежи и бросается на шею к мачехе: — Мама Альбьера, я до смерти голоден!

И мама Альбьера торопится подать мальчику простое угощение: джьюнкатту (свежий творожный сыр), горячие оффелетти (пирожки с тмином) и милльяччи (студень из свиной крови); она наливает ему кубок легкого светлого вина. Уплетая завтрак за обе щеки, Леонардо рассказывает мачехе и бабушке о празднике на лужайке около Арно. Рот Леонардо набит дымящимися оффелетти, он морщится, а женщины смеются.

— А ты и не знаешь, проказник, что я нашла сегодня в саду, — лукаво говорит синьора Альбьера. — Ишь ведь какой, и ничего не сказать мне! Погоди, покажу отцу, и тогда…

Мальчик вскакивает как ужаленный:

— Ты не сделаешь этого, не сделаешь, потому что это… Дай сюда! Пожалуйста, дай!

Черные глаза синьоры Альбьеры смеются. Она высоко поднимает над головой руки, держа в них маленькую статуэтку, которую ее пасынок вылепил вчера из глины. Леонардо становится на цыпочки и силится вырвать у нее свое сокровище. Полна шаловливой грации фигура молодой женщины рядом с просительно нетерпеливой, молящей фигуркой ребенка.

Альбьера устала первой.

— Ну довольно… Так и быть, на тебе, упрямец… Вон идет отец.

На дорожке сада в самом деле показалась плотная фигура нотариуса с садовыми ножницами в руках. Он был расстроен неполадками в своем маленьком хозяйстве:

— Пришлось обрезать виноградные лозы и подвязывать. Вчерашний дождь наделал в саду немало беспорядка… Что тут у вас случилось? — Взгляд его упал на статуэтку Леонардо. — Что это такое? Птица… Кто вылепил?

— Это моя работа, батюшка, — отвечал спокойно Леонардо.

— А, да, да… это, пожалуй, и хорошо — игрушка… Рисуй, лепи, пой, пляши, но только в меру. Плохо будет, если, кроме подобных забав, у тебя ничего не будет больше в голове.

И, добродушно погрозив сыну пальцем, нотариус прошел в свой рабочий кабинет.

В доме мессэра Пьеро царил невозмутимый мир. Идолом семьи был маленький Леонардо, очаровывавший всех своею живостью, красотой, приветливостью, какая сама собой возникает у счастливых детей с выдающимися способностями. Казалось, он, как только стал понимать человеческую речь, начал интересоваться окружающим миром, умел наблюдать, запоминал все, что слышал и видел, и не по возрасту много думал.

Для синьоры Альбьеры он был баловень, любимая живая игрушка. У нее не было своих детей, и сама она была так молода, что еще не забыла, как играла в куклы. И с пасынком у нее сложились товарищеские отношения. Но кто больше всех в доме любил мальчика — это бабушка. Внук казался ей верхом совершенства, она возлагала на него большие надежды.

Бывало, взгрустнется старушке, а внук уж тут как тут, подойдет сзади и обнимет ее за шею. И, казалось, она сразу молодеет: морщины разглаживаются, а взгляд больших строгих глаз становится мягким и ласковым.

Вот и сегодня, пока Альбьера возилась с хозяйством, Леонардо теребил ее за рукав:

— Расскажи, бабушка, сказку, да позанятнее…

— Сказку? Ну ладно, слушай. В некотором царстве жил-был добрый человек. Звали его Печьоне. И было у него пять сыновей, таких ленивых и никуда негодных, что бедняга не знал, как с ними и быть. Не захотел он их больше даром кормить и решил направить их на трудовую дорогу. Вот он и говорит им:

"Сыны мои, видит бог, что я вас люблю, но я уже стар и не могу много работать, а вы молоды и любите досыта покушать. Идите найдите себе добрых хозяев, наймитесь на работу и научитесь какому-нибудь мастерству, а ко мне возвращайтесь через год".

Голос ее звучал однотонно, размеренно:

— Ну хорошо… Пошли это сыновья, Как приказал им отец, и вернулись к нему ровно через год. Стал отец у них спрашивать по очереди.

"Ты чему научился, Луччо?" — спрашивает у старшего.

"Фокусы делать, батюшка!"

"А ты чему, Титилло?"

"Корабли строить, батюшка!"

"Ну, а ты, Ренцоне?"

"Я, батюшка, научился так стрелять из лука, что попадаю в глаз петуху".

"Ну, а ты что скажешь, Якуччо?"

"Я, батюшка, — молвил Якуччо, — научился искать траву, что воскрешает из мертвых".

"Что же ты знаешь, Манекуччо?"

"Ничего я не умею, батюшка: ни фокусы делать, ни корабли строить, ни стрелять из лука, ни находить траву целебную; только одному я научился: понимать, как птицы небесные между собою разговаривают. Вот и рассказала мне махонькая птичка лесная, что дикий человек утащил у царя Аутогверфо его единственную дочь и держит ее на неприступном острове, а царь кликнул клич: "Кто возвратит мне дочь, тому она в жены достанется"…

Бабушка остановилась на минуту. Леонардо впился в нее своим острым взглядом. Из груди его вырвался подавленный вздох. Старушка продолжала все так же размеренно и спокойно:

— Отец послал сыновей искать счастья: найти царевну. На лодке, что сделал Титилло, подплыли они к острову. Дикий человек спал на солнце. Голова его покоилась на коленях прекрасной царевны Чьянны. Ловкий Луччо ухитрился подложить дикому человеку под голову камень так, что тот ничего и не заметил, а царевну увести в лодку. Проснулся дикий человек, увидел — нет красавицы, только вдалеке белый парус виднеется. Разгневался он, обернулся грозною тучею и полетел в погоню за царевной. Заплакала Чьянна, на черную тучу глядя, и от страха бездыханной упала на дно лодки. А Ренцоне в это время пробил черную тучу меткой стрелой, и, когда лодка причалила к берегу, Якуччо воскресил царевну своей целебной травой. Очнулась Чьянна Прекрасная… Тут братья заспорили, кому она в жены достанется. Титилло говорит, что ему — он ведь лодку построил. Луччо — ему: это он сумел увести царевну Ренцоне…

— Матушка, — перебивает синьора Альбьера, — вас Пьеро зовет.

Мальчик вздрагивает, еще погруженный в сказку.

— Ну, и что же Ренцоне? — спрашивает он замирающим голосом старушку, хотя отлично знает конец много раз слышанной сказки. — Что же дальше, бабушка?

— Дальше, внучек? Да они и теперь еще спорят о прекрасной царевне Чьянне…

И она уходит к сыну.

*

Тяжелая дверь кабинета нотариуса наглухо заперта. Мальчику хочется знать, что делается за этой дверью. Леонардо на минуту задумывается, но потом грезы о златокудрой Чьянне, страх за нее, когда черной тучей летел за ней в погоню дикий человек, снова заполняют его голову. Он вздыхает и выходит в сад. Там уже раскинулся темный ночной полог, усыпанный звездами, — в Италии не бывает сумерек, как на севере. В высокой траве звенели цикады; в соседней роще сладко заливался соловей; у ног Леонардо засветился светляк. Леонардо отступил, чтобы не раздавить его, и задумался: "Отчего на теле этого невзрачного червяка светит голубой огонек и светит только ночью?" Он нагнулся, поднял крошечное создание вместе с листком и бережно положил к себе на ладонь.

Дома он хорошенько разглядит, где у него огонек.

Он поднял глаза вверх. Там, в небе, рассыпались светляки. Не сосчитать, сколько их… И опять вспомнилась рассказанная бабушкой любимая сказка.

"Точно глаза царевны Чьянны", — подумал Леонардо, и разлитый на темном небе Млечный Путь показался тонкими нитями золотых волос царевны…

"Как бы я хотел знать про звезды!.." — вздохнул мальчик.

Летучая мышь задела его крылом по лицу. Бабушка ему раз показала залетевшую на свет летучую мышь, но тут же выбросила ее в окно, не дав хорошенько разглядеть.

"И про эту летучую мышь хотел бы я знать, как она и где живет на воле… Отчего она днем ничего не видит и не летает так легко и быстро, как голубь…"

Откинув голову, Леонардо еще раз взглянул ввысь, на светлые огоньки звезд, а потом понес осторожно фонарик светлячка домой…

Ночью светляк куда-то исчез, так и не раскрыв Леонардо своей тайны.

II. ПЕРЕМЕНЫ

Маленький сын нотариуса беспечально рос, продолжая свои любимые наблюдения над природой и рисуя где попало, когда в руках был мел, уголь или малярная краска. Рисовал все, что видел и что его занимало. Он рос быстро и незаметно в девять лет превратился в высокого, стройного подростка.

Раз утром, едва он оделся и покончил с кружкой утреннего молока, налитого ему бабушкой, он услышал голос отца, звавшего его. Невольно мальчик вспомнил, что накануне в рабочем кабинете отца было какое-то семейное совещание.

Он редко заглядывал за эту тяжелую дверь, куда днем приходили люди не только из Винчи, но и из соседних деревушек за советом к опытному нотариусу. Эта комната, почти пустая, скучная, наполненная полками с какими-то книгами и делами, не была привлекательна для Леонардо. Только раз он вошел в нее по собственному желанию: когда увидел в полуоткрытую дверь, что в окне бьется о стекло необычайно красивая бабочка, редкая по раскраске. Ему захотелось нарисовать ее красками, которые он выпросил у приезжего живописца, поправлявшего старые иконы в церкви.

Переступив порог отцовского кабинета, Леонардо остановился в ожидании. У него помимо воли сильно забилось сердце. Что такое хочет сказать ему отец? Быть может, он в чем-нибудь провинился? Но в чем?

Мессэр Пьеро казался особенно торжественным в своем большом кожаном кресле, с суровым лицом и очками на носу. Торжественность увеличивало присутствие бабушки и мамы Альбьеры.

— Ну вот, вся моя семья в сборе, — начал отец, — и я при всех объявлю моему сыну свое решение. Ты можешь сесть, сынок.

Леонардо опустился на маленькую скамеечку для ног возле кожаного кресла нотариуса.

— Мой Леонардо, — начал размеренным, почти строгим голосом отец, — ты недурно поёшь, ездишь верхом и пляшешь, даже что-то там лепишь из глины и до всего на свете любопытен, даже не похоже, что тебе только девять лет. Короче говоря, я тебя отдаю в школу. Того же хотят твоя бабушка и мать…

Произнеся эту короткую речь, мессэр Пьеро с довольным видом посмотрел на сидевших на скамейке двух женщин, молчаливых и казавшихся растерянными.

— Ну-ка, подтвердите, что и вы того же хотите…

От Леонардо не укрылось, что мама Альбьера смотрит куда-то в сторону, — это значит: она чем-то недовольна, а у бабушки в глазах стоят слезы. И она сказала, шепелявя больше чем обычно:

— Ты умеешь верно рассудить, Пьеро, — ведь ты нотариус. Только наш мальчик… он бы еще мог подождать…

Тогда откликнулась и мама Альбьера:

— И к тому же он левша…

Мессэр Пьеро пожал плечами:

— Нечего ждать. Он скоро и меня догонит ростом, ему девять лет, а умом перещеголяет шестнадцатилетнего, — весь в меня. Наверно, тоже будет нотариусом, и я передам ему свое дело. А что левша — не беда, в школе его научат, какой рукой надо писать, а грамоте он давно у меня обучен.

Тут и мама Альбьера сказала со вздохом:

— Да, мой Леонардо, я совершенно согласна с твоим отцом.

Мессэр Пьеро был очень расчетлив и теперь кусал губы, соображая, сколько ему предстоит вытрясти из кошелька за учение сына.

Помолчав, он сказал:

— А пройдет года два-три, и надо будет ехать во Флоренцию. Твое образование, Леонардо, для меня большая забота. Ты должен быть тоже нотариусом, как твой отец, и суметь нажить хорошее состояние. Chi non ha nulla, e nulla…

[2] Боюсь, чтобы непоседливость не сделала из тебя недоучку. А Флоренция — кладезь всяких знаний. Пожалуй, мне и самому лучше устроиться во Флоренции, — не много наживешь в этом городишке… Однако я должен заняться делами — вон кто-то уже пришел и кашляет у двери…

Леонардо вышел в сад. Зелень деревьев, пение пташек, суетня насекомых в траве всегда отвлекали его от всяких горестей и волнений…

— Ау! — раздался около него знакомый звонкий голос; кто-то подкрался сзади и закрыл ему глаза.

— Это ты, мама? — сказал он, улыбнувшись, и отвел ее руки.

— Ты не бойся, — сказала мама Альбьера, стараясь его утешить. — Мы же все, наверно, переедем во Флоренцию…

— А ты не могла заступиться! — упрекнул ее Леонардо.

— Ну вот! Я даже сказала, что ты левша. Видал ли кто когда нотариуса-левшу? А он хочет тебя сделать нотариусом! Да разве его отговорить, если он что-нибудь задумает! И в латинской школе ты не ударишь лицом в грязь и будешь первым!

Латинская школа. Немного страшно о ней подумать. Непоседе, каким считает его отец, а с ним вместе мама Альбьера и бабушка, произносившие это слово вовсе не с осуждением, — непоседе сесть за указку! Но ничего, он довольно послушен, а главное — любознателен. Занятно, что это за латинская школа, и как в ней надо учиться, и что в ней узнаешь нового. Только вот как быть с тем, что придется писать правой рукой, когда он левша?

Латынь дается ему легко. Он лишь постепенно узнаёт, как она трудна. Он постоянно слышит, что все образованные люди в Италии должны изучить этот древний язык так, чтобы уметь на нем свободно говорить и писать. Все книги ученых написаны по-латыни. Латынь, латынь… В нотариальных книгах при крещении нередко записывают младенцев именами древних греков и римлян, прославивших себя чем-либо. Новорожденных детей художников называют теперь то Ахиллом, то Плиниусом или Агриппою…

Леонардо слышал, как приходившие к отцу его гости недоумевали, почему Данте

[3], свободно писавший по-латыни, перешел на итальянский язык, на котором говорят простолюдины. Кто-то даже решился сказать:

— У великого поэта вышло бы не хуже, если бы он обратился к языку мудрецов древности… Ведь недаром же он взял своим спутником в поэме латинского поэта Виргилия…

И Леонардо, наслушавшись этих суждений, проникся уважением к чуждому языку школы.

А тут еще бабушка и мама Альбьера внушали ему:

— Ведь и наши молитвы и евангелие — на латинском языке, на котором говорили первые христиане в древнем Риме… Подумай только: это божественный язык, мы молимся на нем и ни на каком другом.

И Леонардо старался постигать божественный язык древнего Рима.

Ах, эта латинская школа, эта зубрежка среди множества таких же мальчиков, которые, зевая, твердили незнакомые слова, глядя с тоскою в окно на синее небо и прислушиваясь к веселым звукам улицы! И линейка в руках старого монаха, которая частенько щелкала по рукам зазевавшегося ученика… Раз щелкнула она и по рукам Леонардо, когда он, забыв о правой руке, начал писать левою. Большие вдумчивые глаза мальчика, делавшего над собою усилие быть терпеливым и мужественным, обезоруживали учителя, и он отходил, а потом частенько делал вид, что не замечает, как Леонардо пишет левой рукою. Этот красивый, приветливый и послушный подросток отнимал всякую охоту пускать в дело благодетельную линейку…

Так продолжалось усвоение Леонардо латыни. В то же время он вбирал в себя другие знания, которые ему щедро предлагали жизнь и искусство.

— Ты, Леонардо, как будто не учишься, а играешь, — говорила мама Альбьера, не то журя, не то восхищаясь. — И что только ты делаешь в подвале нашего дома?

Он не таился и повел ее к своим сокровищам.

В темноте подвала у мальчика была целая лаборатория: какие-то баночки, коробочки, ящички, а в них целый мир насекомых, которые барахтались среди мха, наполнявшего банки, переползая друг через друга, шурша засохшими листами и стебельками травы. В коробочках были мертвые жучки.

Синьора Альбьера повела плечами и поморщилась, увидев сороконожек с мокрицами:

— Что это за гадость, Леонардо? И вот гадкая уховертка… Я их боюсь! Они залезают в уши, и человек глохнет — они там ткут паутину…

Леонардо засмеялся:

— Нет, мама Альбьера, это все сказки. Я их хорошо знаю, этих уховерток.

— Зачем они тебе нужны?

— Мне все нужно, — серьезно отвечал Леонардо. — Я считаю у них ножки, усики, узнаю, у кого и какие есть крылья, и смотрю, какая разница. Ну, какая разница, понимаешь? Я вот все смотрел на мух: почему их так трудно поймать? Они, понимаешь, очень глазастые.

Синьора Альбьера не очень-то понимала пасынка. Она оглянулась и повела носом. Пренеприятно пахнет вином, отсыревшей штукатуркой, плесенью, прогнившим деревом старых бочонков. Темно, плохо видно…

— Что, если все эти козявки нападут на тебя? Пойдем в сад, — сказала она, — там тоже есть всякие букашки.

Леонардо нехотя пошел за мачехой.

В то время как Леонардо был поглощен наблюдениями над природой, дома у него творилось что-то неладное. Синьора Альбьера с некоторых пор стала вялой; исчезла ее веселость; она перестала болтать и смеяться и совсем не обращала внимания на пасынка. Впрочем, сначала он этого почти не замечал, увлеченный своими новыми мыслями. И к школьным занятиям он потерял всякий интерес, что наконец стало выводить из терпения снисходительного учителя.

— Ой, Леонардо, — говорил учитель, покачивая головой, — ничего-то путного из тебя, как я вижу, не выйдет! Ты хватаешься за все, мараешь бумагу рисунками и ничему толком не научишься.

Леонардо молчал. Он думал о сложном, не дававшемся ему вычислении.

— Эй, Леонардо! — раздавался над его ухом сиплый голос монаха. — Видно, придется мне жаловаться на тебя отцу! С каких это пор ты позволяешь себе спать, когда с тобой говорит учитель?

Леонардо поднимал голову, смотрел на желтое лицо учителя с седыми нависшими бровями и сердитыми глазами, смотрел пустым, невидящим взглядом и вяло отвечал то, что думал, так как не умел лгать:

— Я не сплю, падре

[4], но я думаю об одной математической задаче.

— О какой еще задаче?

— Ах, это я делаю не в школе… Может быть, вы разъясните мне один вопрос по математике…

Но монах не был силен в математике; он не мог разъяснить Леонардо то, что его мучило, и, чтобы скрыть свое невежество, ворчал:

— Тебе этого не задавали в школё! Лучше бы ты как следует заучил речь Цицерона! У тебя хромает латынь, а ты хочешь постичь законы математики!

А мама Альбьера становилась все молчаливее, слабее, и в одно утро она не поднялась с постели. Было слышно, как стучат ее зубы. Ее трепала лихорадка.

— Я уже не встану, Леонардо, — заговорила она с тоскою, когда мальчик подошел к ней, и попробовала ему улыбнуться. — Вот мне уж больше и не бояться твоих уховерток с сороконожками…

Тяжелые капли слез повисли на ее длинных ресницах.

— Какая я теперь уродливая… — говорила она, глядя на себя в ручное зеркало.

И Леонардо стало жаль ее: он видел таким осунувшимся лицо, на котором еще так недавно играл румянец.

Силы покидали синьору Альбьеру. Часто она теряла сознание и начинала бредить:

— Кто это там ходит рядом, матушка? Что это за старуха притаилась за шкафом? Кто ее привел?

— Молчи, молчи! — шептала бабушка. — Она поможет тебе, она знает средство от лихорадки… Ну, мона

[5] Изабелла, пройдите к больной…

Мона Изабелла, старая знахарка, умевшая лечить заговорами, избавляла от "порчи" и беззастенчиво обманывала суеверных людей.

Она нагнулась к больной, уставившись на нее своим единственным глазом. Больная покорно протянула ей тонкую, прозрачную руку.

Леонардо, забившись за шкаф, видел в щель страшную старуху и следил за малейшим ее движением.

Колдунья зашамкала беззубым ртом:

— Ой, трудно выгнать болезнь, трудно одолеть порчу…

Она поникла головой и несколько минут размышляла. И опять монотонным шелестом зазвучали слова:

— Под камнем у колодца, что на дворе у мессэра Алонзо, кожевника, живет большая черная жаба. Когда пробьет полночь… — Старуха наклонилась к самому уху бабушки и зашептала так тихо, что Леонардо не мог разобрать почти ни одного слова.

И, слушая этот шепот, бабушка повторяла беззвучно молитву, а у мамы Альбьеры лицо сделалось белым, как наволочка на ее подушке. У Леонардо защемило сердце, а по телу побежали мурашки.

После ухода моны Изабеллы больной стало хуже. Ночью бабушка со слезами на глазах принесла ей что-то завернутое в тряпку и положила на грудь. Леонардо догадался, что это печень большой черной жабы кожевника мессэра Алонзо. Больной стало еще хуже…

В одно утро Леонардо не пошел в школу: маме Альбьере стало так плохо, что его послали за духовником, и из собора Сан-Джованни пришел падре ее исповедать.

После исповеди все стали подходить и прощаться с больной: отец, бабушка и он, Леонардо. В комнате пахло ладаном и воском. У висевшего на стене распятия зажгли толстую свечу. Леонардо душили слезы, и он выбежал из комнаты…

— Отошла… отошла… О, пречистая дева! — раздался вдруг скорбный крик бабушки, и она, шатаясь, появилась на пороге спальни. — И к чему живу я, никому не нужная старуха, и к чему, господи, идут к тебе такие молодые, счастливые! Боже, боже, ты один ведаешь, что творишь!

Леонардо заплакал беззвучно, прижавшись к ее темной, морщинистой руке…

Не стало Альбьеры, и все пошло не так в доме нотариуса. Бабушка все время уныло и мрачно повторяла какую-то похоронную молитву и говорила, что скоро и ее черед: недаром собака воет по ночам во дворе. Мессэр Пьеро не мог видеть мрачную старческую фигуру матери, вечно перебирающей темные четки. Он сразу постарел на десять лет и стал все реже и реже бывать дома в свободное время.

Раз он сказал матери сквозь зубы, глядя в окно:

— Так жить нельзя! Ничего не поделаешь, надо жениться.

Эти слова заставили бабушку от страха уронить на пол тяжелое шитье.

— Доброе дело, — сказала она через минуту равнодушно и потом спросила, как будто дело шло о покупке нового плаща: — Есть кто на примете? Молодая? Красивая? Доброго нрава? Из хорошей семьи? С приданым?

И, когда нотариус ответил на все вопросы утвердительно, она равнодушно сказала, принимаясь за иголку:

— Женись, пожалуй… Кто такая?

— Франческа Ланфердини.

— А!

Ее тусклые глаза, на минуту оживившиеся, снова потухли. Для нее ведь не было ни настоящего, ни будущего: она вся принадлежала прошлому. Не все ли равно, Франческу ей назовет сын или Марию: ведь они не могут занять в ее сердце место, которое когда-то она отдала простодушной бедной девочке Аль-бьере.

Леонардо со страхом ждал прихода в дом новой хозяйки и матери Это совпало с переездом нотариуса во Флоренцию.

III. НОВЫЕ ВСТРЕЧИ

Настал день, в который Франческа Ланфердини явилась хозяйкой в дом мессэра Пьеро да Винчи. В своем белом подвенечном наряде, с ясным взглядом больших детских глаз, черных, как спелые вишни, с веселой, простодушной улыбкой, она казалась совсем ребенком. Ей едва минуло пятнадцать лет, и она была ниже ростом, чем ее пасынок.

Франческа застенчиво улыбнулась Леонардо, и эта улыбка напомнила ему кроткую улыбку мадонны на статуях и картинах флорентийских мастеров. И Леонардо дружески улыбнулся этой девочке-мачехе. Точно какая-то тяжесть сразу спала с его сердца. Неужели он забыл маму Альбьеру? Нет, он помнил ее, но почему он должен встречать враждебно эту доверчивую девочку, выбранную отцом ему в подруги-матери? Он заметил, что и лицо бабушки прояснилось. Наконец-то и у нее есть опять помощница в хозяйстве, и Пьеро не одинок, и дом наполнится веселым смехом и звонкими песнями — молодая-то, что пташка, поет и смеется…

Франческа полюбилась в доме нотариуса решительно всем, даже старому коту Пеппо, любимцу покойной Альбьеры.

Через два-три дня она чувствовала себя в доме нотариуса, как в своем родном доме. Пасынок ей понравился, только удивлял ее своею серьезностью, и она всячески старалась подбить его на беготню по саду взапуски, на игру в прятки, на давно забытые им шалости, и он старался как умел угодить этой милой девочке, принесшей в унылый дом давно забытое веселье. Иногда ей было досадно, что он выше ее ростом, и с лукавой улыбкой она просила:

— Слушай, сынок, давай мериться, кто из нас выше.

— Хорошо, только вы не становитесь на цыпочки, — смеялся Леонардо, — ведь правда, бабушка, мама становится на цыпочки?

Франческа смеялась:

— Его не обманешь! Нет, не обманешь; он и мысли-то все читает!

Недолги были сборы во Флоренцию. И бабушка и мама Франческа укладывались весело, приговаривая:

— Недалеко и ехать…

— К тому же в свой дом. У Пьеро свой дом рядом с Баптистерием

[6]. Удобно, Франческа: как раз тут же, под боком, и крестят, и венчают, и служат панихиды по умершим, а мне скоро придется об этом подумать — ведь восемь десятков прожито на свете… И, если у тебя с Пьеро родится еще девочка или мальчик, недалеко носить крестить…

— А сколько лавок там, матушка! Как весело бывает на улицах в праздники! И садик у нас при доме, и всякие цветы… Как можно хорошо устроиться!

— Школа, говорят, тоже близко для внучка, я уже справлялась… Пьеро выгодно купил этот дом, когда хорошо заработал на одном судебном процессе. Ведь если бы не он, от одной сироты разбойники дяди оттянули бы большое наследство… С этого процесса Пьеро и стал большим человеком. Ему уже не к лицу быть захолустным нотариусом.

— Какие там дома! И сколько статуй! На каждом шагу на тебя смотрят изваяния. Я знаю, это тебе понравится, Леонардо. Сколько там художников, какие картины!

Эти слова мамы Франчески разожгли любопытство Леонардо. Ему было все же жаль сада при домике в Винчи, веселой пляски на лужайке и соседки Бианки, но что же делать, что делать…

Леонардо чувствовал себя очень хорошо, подъезжая к Флоренции. С высот Фьезоле

[7] жадно смотрел он на чудный город. В чистой, безоблачной синеве тонул купол собора Санта-Мария дель Фьоре. Причудливо вырисовывался холм Сан-Миньято. Как в панораме, мелькали бесчисленные дома, дворцы, монастыри, башни и колокольни. На зданиях ослепительным перламутровым блеском сияли прекрасные выпуклые изображения из глазурованной терракоты

[8]. Из ниш смотрели лики мраморных мадонн. Леонардо не мог оторвать восхищенных глаз от красот этого великолепного города.

Здесь все для него было ново и удивительно. Пышным, нарядным казался и дом отца после скромного прежнего, а нотариус, обходя большие комнаты этого дома, все записывал, что надо купить для обстановки, соответствующей его положению состоятельного гражданина. И Леонардо часто слышал, как отец повторяет свою любимую поговорку: "Кто ничего не имеет, тот и сам ничто!"

Флоренция — чудо из чудес.

Проходя с отцом по широкому Старому мосту — Понте Веккио — через Арно, он с изумлением смотрел на длинный ряд лавок золотых дел мастеров. В руках ювелиров каждая безделушка казалась верхом совершенства. Так же удивляли его и мастерские столяров, резчиков и кузнецов: везде он угадывал смутно, инстинктом точность рисунка, разнообразие форм, богатство воображения.

Действительно, Флоренция в то время была средоточием искусства, поражавшего с первого взгляда, была центром умственной жизни Италии, раздираемой на части вечными смутами и войнами. Во всем мире только Италия сберегла великое наследие античного искусства. Интерес к искусству был не только у аристократа, но и у рядового горожанина. И флорентийцы шли впереди других итальянских государств в признании высокого значения искусства. Покровителем этого направления во Флоренции был знаменитый банкир Козимо Медичи Старший. Этот просвещенный правитель, при котором протекало детство Леонардо, ссужавший деньгами иноземных королей, собирал вокруг себя людей науки и искусства, не жалея средств для приобретения редких картин, статуй, древних рукописей. Щедрый меценат, он помогал поэтам, художникам и ученым, оказывал им гостеприимство на своей прекрасной вилле Кареджи, особенно художникам и поэтам, прославлявшим его имя. Его же заботами при флорентийском монастыре Сан-Марко по завещанию друга Медичи, Никколо Никколи, возникла богатейшая библиотека, первая публичная библиотека в Италии.

Росла и страсть к собиранию произведений древнего искусства. Повсюду в Италии производились раскопки, в моду вошли греческие учителя и изучение классической древности. Некоторые богачи разорялись на покупке античных статуй, древних рукописей, как разорился Никколо Никколи, собравший знаменитую библиотеку Сан-Марко.

*

Цветущий город казался мальчику, приехавшему из тихого городка, волшебным. У самого дома отца действительно стоял так называемый Баптистерий.

Показывая Леонардо это замечательное сооружение, отец сказал с гордостью, как следовало говорить каждому флорентийцу:

— Смотри, мальчик, ведь это храм, по котором тосковал, когда был в изгнании, наш великий поэт Данте. Кто из прославленных художников не украшал его в разное время, и сколько их еще потрудится над его украшением! Вон замечательные бронзовые двери работы великого скульптора Лоренцо Гиберти!

И, держа за руку сына, нотариус показал ему знаменитые двери с барельефами — целыми картинами на библейские сюжеты, объясняя с восторгом:

— Смотри, какая работа! Высокий рельеф чередуется с рельефом тончайшим, как паутина, который стелется легким налетом, незаметно сливаясь с фоном…

Здесь, во Флоренции, отливалась бронза и создавались рельефные фигуры задумчивых евангелистов, пророков, сивилл

[9], библейские сцены в рамках прихотливых гирлянд из плюща; здесь происходили беседы художников; сюда привозили мраморные античные статуи, отрытые в глубине земли, изуродованные тела которых старались с таким упорством восстановить художники. И сына нотариуса, любознательного Леонардо, тянула мечта найти где-нибудь на пустыре если не голову, то хотя бы кисть руки античного бога или богини, чтимых в древности…

Как странно, что люди, которые собираются по церквам молиться христианскому богу, с таким благоговением ищут старых языческих богов!

Этого было не понять Леонардо. Он видел вокруг себя странные противоречия и спрашивал у мачехи:

— Скажи, да разве у нас тоже много богов, как было прежде здесь и в Риме, у язычников?

Она смотрела на него с ужасом, а бабушка, слыша это, отрывалась от своего рукоделия и строго говорила:

— Смотри, Леонардо, чтоб тебя не услышал отец или какой монах, проходя мимо! Что выдумал? Много богов! Мы верим и молимся только одной троице.

— А святой Доминик? А святой Николай, а Иероним, Антоний, Цецилия и мадонна, бабушка?

— Это святые и пресвятая и пречистая дева Мария, матерь бога.

Леонардо замолкал. Он хотел хорошенько это обдумать.

Противоречия его смущали. Вся жизнь казалась ему сплошным противоречием, как и эти верования, и сами боги, и святые. Говорили "не убий" — и благословляли крестом войну. Говорили, что мученики погибли потому, что верили в единого бога, а он оказался троицей и имел еще святых, которым тоже молились христиане. А потом эти старые боги, которых извлекали из развалин с таким восторгом и благоговением…

Все, все кругом — противоречие.

Почему бабушка надела ему на шею маленькую ручку из коралла, сжатую в кулак, с выставленными двумя пальцами — указательным и мизинцем — и делает это движение сама рукою, когда боится чьего-либо "дурного глаза"? И что такое этот "дурной глаз"? Что такое значит — сглазить? И почему во Флоренции считают, что надо начинать дело в субботу, если хочешь успеха? Чем суббота лучше других дней? И почему, когда строят какой-нибудь дом, то зарывают в землю что-нибудь золотое или серебряное?

Никто до сих пор не объяснил этого Леонардо…

IV. УТРАТЫ, ПЕРЕМЕНЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ

Леонардо рос среди любящей его семьи, в сущности, одиноким. Ему одному приходилось разбираться в возникающих постоянно вопросах об окружающей жизни и в загадках природы, которая его привлекала с тех пор, как он стал себя помнить. И, однако, жизнь в городе с каждым днем все больше и больше нравилась ему.

Флоренция была необыкновенным городом, полным чудес, как казалось Леонардо. Он не мог равнодушно проходить по ее улицам, не останавливаясь поминутно перед изваяниями, барельефами и фресками знаменитых мастеров, и долго созерцал их с благоговением. Все окружающее развивало в мальчике любовь к прекрасному.

Во Флоренции улица была художественным музеем; улица учила любить и познавать искусство.

Флоренция представляла собой обширный питомник, в котором вся Европа черпала зодчих, скульпторов, живописцев, ювелиров. Флорентийских мастеров приглашал к себе и глава католической церкви, папа, и великий князь московский, и турецкий султан. Все это развивало в самих художниках чувство собственного достоинства и законную гордость.

Каждый флорентийский подросток при встрече с известными художниками издали снимал шапку; говорил о них с гордостью и восторгом.

Не мудрено, что и в Леонардо с каждым днем росло и крепло здесь восторженное отношение к красоте и искусству. Он много рисовал втихомолку, рисовал все, что видел. В особенности занимало его внимание движение — человека, собаки, лошадей, разных животных, как занимало и вообще наблюдение над природой.

Он рос, вытягивался, становился более задумчивым и молчаливым, и часто веселая мама Франческа не понимала его пристального и в то же время отсутствующего взгляда — этот взгляд был для нее загадкой. Странный мальчик, на что он смотрит, что видит? И она говорила, не то журя, не то восхищаясь пасынком:

— Ты, Леонардо, учишься точно мимоходом, но учитель не жалуется на тебя. Если бы ты учился более прилежно, ты стал бы одним из самых уважаемых синьоров в городе, право. Из тебя вышел бы знаменитый учитель или нотариус, и ты бы стал очень богатым.

Знаменитый нотариус или учитель, к которому трудно попасть в учение, — это была высшая ступень желаний синьоры Альбьеры, а потом и новой его матери — синьоры Франчески.

В то время во Флоренции жил знаменитый математик, астроном, врач и философ Тосканелли. Это имя хорошо знал каждый уличный мальчишка. Не раз, проходя мимо дома ученого, Леонардо с завистью поглядывал на окна и дверь, за которыми, по его мнению, было святилище науки. В окно ему иной раз удавалось увидеть великого ученого у рабочего стола, заставленного разными химическими приборами: ретортами, колбами, ступами, перегонными аппаратами, — видел полки с длинными рядами рукописных книг.

Здесь, в тишине строгого кабинета, были определены широта и долгота Флоренции, была начертана карта, благодаря которой сделалось возможным путешествие Колумба и открытие Америки.

Нередко Леонардо встречал на улице знаменитого ученого в старомодном черном плаще, окруженного преданными ему учениками. Длинные седые волосы окаймляли худое лицо с глубоким, задумчивым взглядом, вся фигура дышала спокойным величием, и мальчик чувствовал к этому старику почтительный страх. Его тянуло к ученому. С каждым днем ему все больше хотелось попасть в число учеников, и он по целым часам простаивал у дома Тосканелли. Наконец ученый заметил мальчика.

— Кто это? — спросил Тосканелли у одного из своих учеников. — Он сидит на ступенях у моего дома, точно чего-то дожидается.

Леонардо в это время, сидя на каменных ступенях, чертил на земле геометрические фигуры и делал какие-то вычисления.

— Что ты здесь делаешь у моего дома каждый день и зачем следишь за мною?

Леонардо вспыхнул:

— Я хочу учиться у вас математике!

Тон был решительный.

Это короткое заявление понравилось ученому. Он улыбнулся.

— Который тебе год, маленький Архимед? — спросил он насмешливо, смерив его взглядом с головы до ног.

— Скоро четырнадцать, синьор, и я… я очень люблю науку.

— Ну что ж, можно любить науку и в тринадцать лет.

И, слегка прищурившись, Тосканелли сказал шутливо:

— Отныне мой дом всегда открыт для моего нового ученого друга.

Глаза Леонардо весело заблестели. Он понял добродушную насмешку ученого и раскланялся с утонченною учтивостью взрослого:

— Я буду весьма признателен синьору маэстро.

Тосканелли так же с улыбкой кивнул головою и поднялся на лестницу, ведущую в его таинственное жилище.

С этого дня сын нотариуса сделался учеником знаменитого математика. Мало-помалу Тосканелли серьезно заинтересовался мальчиком, закидывавшим его самыми разнообразными вопросами и принимавшим горячее участие в научных беседах и опытах.

И учение у Тосканелли наложило глубокую печать на весь склад души Леонардо.

Леонардо как-то рассказал учителю про свою жизнь, про маму Альбьеру и новую женитьбу отца. Тосканелли несколько минут молча ходил по кабинету, задумчиво разглаживая длинную седую бороду.

— Да, — проговорил он грустно и торжественно, — люди умирают, родятся, любят, изменяют, дерутся и горюют… И все это скоропреходяще… А там…

Он взял мальчика за руку и подвел к окну. На темном небе горели яркие звезды.

— Там тысячи миров, — заговорил ученый каким-то новым, проникновенным голосом, — там тысячи миров, друг мой! На каждой из этих далеких звезд, быть может, копошатся миллионы таких существ, как мы, и даже более совершенных… Они тоже страдают, радуются, родятся и умирают. И, когда погибнут эти миры, явятся новые, и будут они сиять так же, как эти звезды в необъятном просторе Вселенной.

Леонардо с новым чувством восхищения смотрел на учителя.

— Вселенная… — прошептал он и со страхом закрыл глаза.

Ему показалось, что он стоит на краю бездны, бесконечной, страшной и прекрасной, наполненной огненными мирами, несущимися с неимоверной быстротой, точно золотые волшебные мячики.

— Вселенная… — повторил он с восторгом.