Корней Иванович Чуковский

Солнечная

Часть первая. У теплого моря

1. Страшное место

Доктор был круглый, как шар. Звали его Барабан Барабаныч. Он вкатился в комнату и сказал таким веселым голосом, будто предлагал поиграть в какую-то забавную игру:

— Ну, Чучело-Чумичело, покажи-ка свое копыто.

У Сережи болела нога, и Барабан Барабаныч называл ее почему-то копытом.

Он долго вглядывался в Серёжину ногу, мерил ее какими-то циркулями и бормотал: «превосходно, отлично», а из-за двери в это время кричали:

— Хвост! Хвост! Зацепился за дерево!

— Зоя Львовна! Поймайте мой хвост!

— Буба, Буба, не держи, отпусти!

— Зоя Львовна, это мой, а он оторвал и держит!

Крики пугали Сережу. У Сережи был сильный жар.

Ему казалось, что там, за стеной, прыгают какие-то хвостатые и отрывают друг другу хвосты.

Он хотел заплакать, но раздумал и неслышно сказал:

— Я боюсь.

Доктор пощекотал ему пальцем живот и выкатился в открытую дверь.

А из-за двери кричали:

— Улетела Франция! Ловите, ловите!

— Буба, отдай пятилетку!

— Зоя Львовна, поднимите Америку!

Сережа ничего не понимал. Что за Буба? Какая Америка? О чем они кричат, эти хвостатые?

Сережа приехал сюда из Москвы. Путешествие замучило его. Теперь он отдыхал после долгой и трудной дороги. Его вымыли в ванной, остригли ему вихры, перевязали больное колено и положили в изолятор, в отдельную комнату. В изоляторе было чисто и пусто. Говорили здесь шепотом, ходили на цыпочках. Целыми стаями влетали сюда воробьи, удивительно смелые, и в погоне за хлебными крошками прыгали к Сереже на кровать.

— Ой, они такие нахалы! — говорила о них Зоя Львовна и хлопала в ладоши, чтобы они улетели.

Зоя Львовна была седая и быстрая. Она часто приходила к Сереже, давала ему молока и всё рассказывала про ужасного Бубу, который, чуть только приехал сюда, объелся зубным порошком.

— Ему дали зубы почистить, а он… целую коробку… да, да… Ой, это такой хулиган!..

Зои Львовны Сережа не боялся нисколько. Он боялся тех, что там за дверью: драчуны, обезьяны горластые.

2. Ветер

Но вот как-то раз рано утром пришел длинноусый силач, подмигнул Сереже одним глазом:

— Ну, хлопчик, айда!

И понес его в страшную дверь.

Сережа похолодел от испуга, но дверь открылась, и он увидел не клетку, не хвостатых зверенышей, а очень веселых детей, которые хоть лежали в кроватях, но неслись куда-то на всех парусах. Кровати, конечно, стояли не двигаясь, но такой был веселый и солнечный ветер на этой площадке, такая тут была пестрота и возня, что Сереже в первую минуту и вправду почудилось, будто кровати, как лодки, мчатся одна за другой, перегоняя друг дружку.

Ого-го, какой сильный ветер! У Сережи закружилась голова. Он видел, как мимо него — по земле и по воздуху — бежали, летели, неслись сломя голову какие-то тряпочки, щепочки, пёрышки, ленточки, нитки, бумажки, и вся лежащая в кроватях детвора то и дело кричала им вслед:

— Ловите! Держите! Поднимите! Поймайте!

Взрослые в синих и белых халатах поминутно поднимали с земли какой-нибудь убегавший предмет и водворяли его на прежнее место, но тот убегал опять, и опять начиналась погоня.

А над кроватями, над головами ребят, как сумасшедшие, мотались под ветром какие-то крохотные бумажные змеи, — или нет, не змеи, а просто бумажки на ниточках, целые десятки бумажек. Они то взлетали, то падали и зацепляли пробегающих людей.

Сережу хотели укрыть простыней, но простыня заполоскалась, задергалась и стала буйно вырываться из рук.

С нею в конце концов справились, но потом пустились ловить убегавшую «Пионерскую правду», потом белую полотняную шляпу, а потом с соседней кровати улетела тетрадка с картинками, и ветер перелистал ее всю, от первой до последней страницы, и одним духом унес к тому дереву, которое стояло у края площадки.

Дерево было чудное: все увешано лоскутками и ленточками — красными, зелеными, синими, которые, как живые, шевелились и дергались, рвались улететь в вышину.

— Это наше хвостатое дерево, — сказал Сереже огненно-рыжий мальчишка, лежавший в соседней кровати. — Мы пускаем монахов, а они зачепляются.

— Хвостатое дерево? Монахов? Зачепляются?

Сережа ничего не понимал. В голове у него был кавардак. Он закрыл глаза, и ему опять показалось, что он в своей кровати, как в лодке, быстро-быстро несется вперед, вместе со всеми бумажками, тряпочками, карандашами, тетрадками, — прямо к хвостатому дереву…

3. Мастирщики

И вдруг кто-то плаксиво закричал:

— Костя! Отпусти мою мастирку!

Сережа испугался. Мастирка? Должно быть, это птица какая-нибудь или зверек, вроде белки. Зачем он мучает мастирку? Ей больно.

Но курносая девочка, бойко прыгавшая на одном костыльке, объяснила ему, что мастирка — это просто-напросто длинная нитка, к концу которой привязан какой-нибудь груз, ну, ключик, ну, карандаш, ну, копейка.

— Вот погляди на Илька. Он у нас первый мастирщик.

Сережа увидел невдалеке от себя худого чумазого мальчика, у которого в руках была нитка, а на конце нитки — костяное кольцо.

Как раз в это время по площадке катился подхваченный ветром мяч. Черномазый прицелился, бросил кольцо, дернул за нитку — раз! — и вот уже мяч у него на кровати. Браво, браво! Совсем как в цирке.

Сережа посмотрел на Илька с восхищением. Илько подмигнул ему и стал щеголять перед ним своей ловкостью: кинул колечко в далекую клумбу, вырвал оттуда какой-то мохнатый цветок и через минуту уже нюхал его, громок причмокивая.

«Этому и ноги не нужны, — подумал Сережа. — Он своей ниткой достанет себе всё, что понадобится».

Илько не отрывая цветка от мастирки, швырнул его прямо к Сереже:

— Эй, новенький! Вот тебе роза.

Сережа обрадовался. Спасибо! Спасибо! Но роза дернулась, взвилась и снова улетела к Ильку.

Сержа почему-то сконфузился.

— Погоди! — сказал Сереже его рыжий сосед и выхватил у себя из-под матраца другую мастирку, на конце которой была молодая картошка.

Раз! Картошка взвилась над Сережей, налетела на мастирку Илька и сейчас же воротилась к рыжему вместе с добычей.

— Вот, получай! — сказал рыжий и бросил цветок на Сережину койку. — А я, гляди, пущу мой лебедь поплавать.

Лебедь у него была игрушечная. Он приладил ее к своей нитке и закинул прямо в бочку с водой, стоявшую у хвостатого дерева.

Бочка была налита доверху, и Сережа видел, как лебедь заёрзала по водной поверхности то взад, то вперед, и это было очень забавно, и рыжий мурлыкал от счастья; вдруг, словно коршун, налетела на его белую птицу мастирка черномазого Илька, обмоталась вокруг ее шеи и стала так сильно тянуть ее вбок, что чуть не оторвала ей голову.

Рыжий вскрикнул и отчаянно дернул мастирку к себе. Но лебедь не сдвинулась с места.

Обе мастирки сцепились, и каждая тянула в свою сторону.

Сереже страшно хотелось, чтобы нитка у черномазого лопнула, но нитка у него была крепкая, и он самым бессовестным образом тянул несчастную лебедь к себе.

Вдруг откуда-то справа выскочила мастирка с кипарисной шишкой на конце, налетела на мастирку черномазого и обмоталась вокруг ее нитки. А за ней — четвертая, пятая…

Скоро над бочкой сплелась целая паутина мастирок. Закипел отчаянный бой. Лица у мальчиков сделались красные, и странно было видеть, что вся эта драка происходит в стороне от драчунов, а драчуны лежат неподвижно в кроватях.

— Еще хорошо, что нет Бубы, — сказала тихая девочка, сидевшая рядом. — Этот Буба — такое страшидло.

— Уж он устроил бы им завируху!

— Уж дал бы им Буба феферу! — подхватила курносая, прыгавшая на одном костыльке. — Прямо счастье, что его унесли в изолятор.

— В изолятор? — спросил Сережа.

— А то куда же!

И, брызгая слюнями и взвизгивая, девочки хором рассказали Сереже, что этот ужасный Буба сделал сегодня ужасную вещь: ему поставили градусник, а он хвать его об землю и — вдребезги. А когда подбежала к нему няня Аглая и крикнула: «Что ты наделал?», он плеснул в нее из кружки кипятком и чуть не ошпарил шею.

— Хорошо, что не глаза… Ты подумай, ведь Аглая могла о-слеп-нуть.

Девочки ужасались и ахали. Сережа ужасался вместе с ними. Но тут зазвонил звонок, задребезжала посуда, запахло творогом и свежим хлебом: санитары принесли обед.

4. Цыбуля и другие

Курносую девочку звали Нина ходячая, а ту, тихую, что сидела на соседней кровати, звали по-разному: то Леля, то Ляля.

Ляля шила что-то непонятное. Должно быть, ей очень нравилось слово «кошмар», потому что всякий раз приговаривала:

— Какой у меня кошмарный наперсток!

— Это просто кошмар, а не ножницы!

Целая груда тряпочек лежала у нее на постели, и когда ей нужна была новая тряпочка, она доставала ее пальцами правой ноги. Вот и катушку ниток тоже достала ногой.

Сережа с удивлением заметил, что здесь многие лежачие и даже сидячие действуют ногами, как руками. Вы даете им письмо или ложку, а они хватают эти вещи ногою.

А вон тот, что у бочки, — горбатый. И этот тоже. И этот. И этот. У одних горбинки маленькие, еле заметные, величиною с пятак, а вон у того, что с краю, как будто круглый хлебец лежит на спине, темный хлебец из ржаной муки, потому что горб у него почернел от загара. А у рыжего и горб какой-то рыжий, — красная кожица на нем облупилась от солнца.

А вон те прикручены к кроватям какими-то широкими тесемками — нет, фитилями от ламп! — и ноги у них в гипсовых коробках.

А у этого привязан к ноге какой-то тяжелый мешочек; мешочек свешивается на шнурках через спинку кровати и тянет, тянет ногу за собой.

А у этого в гипсе и нога и все туловище.

А вот тут что такое? Никак не понять.

Лежит на кровати большая доска, а из-под доски раздается пыхтение и даже как будто хрюканье. Кто-то копошится под доской, доска чуть-чуть колышется, словно дышит.

Сережа долго глядел на нее. Вот она приподнялась, и из-под нее на минуту высунулся губастый, глазастый, щекастый, лобастый толстяк, схватил со столика бутылочку с тушью и снова нырнул в глубину.

— Это наш художник, — сказали Сереже.

Художник? Неужели художник? Но как он может рисовать в такой позе? Его картина придавила грудь и живот, закрыла его до самого лба, а он неподвижно лежит на спине, привязанный к кровати тесемками, и видит не всю картину, а только самую малую часть.

— Ну-ка, Цыбуля, покажь! — сказал его рыжий сосед.

Цыбуля поднял доску. Доска была фанерная, легкая, к доске был приделан картон, а на картоне нарисована картина: пузатые автомобили что есть духу несутся в высокой горы, в них сидят пузатые мужчины и везут с собой пузатые мешки, из которых сыплется золото. Пузатые мужчины хохочут, и никто из них не видит, что перед ними обрыв, куда все автомобили сейчас полетят кувырком.

Автомобили были нарисованы отлично, а люди кое-как, без особых стараний. Видно было, что машины художнику милее людей: каждый рычаг, каждый тормоз он вычерчивал любовно и тщательно, а человечки вышли у него все как один, и даже усы у них у всех одинаковые.

— А кто он такие, эти люди?

— Неужели не понимаешь? Бур-жуи! — важно ответил Цыбуля, обиженно выпячивая толстую губу и удивляясь Сережиной глупости. — Ведь у них же кррризис, и им скоро каюк.

Слово «кризис» он произнес очень вкусно.

Трудно было поверить, что эту лихую картину рисовал параличный мальчик, лежавший в постели пластом.

— Счастливый! — сказала Леля. — Ты можешь нарисовать и цветочки, и бабочек, и кипарисы… и море…

— Ну вот еще! Цветочки!.. Кипарисы!.. — обиженно фыркнул Цыбуля. — Я рисую самолеты и комбайны.

В самом деле рисунки Цыбули — а их у него были сотни — так и кишели гидропланами, миноносцами, тракторам. Цыбуля был влюблен во все техническое. Особенно были ему по душе катерпиллеры, то есть тракторы-гусеницы; он рисовал их во множестве, хотя, конечно, ни одного из них и в глаза никогда не видел.

— А посмотрел быт ты, как он рисует паровозы! — сказал рыжий с похвальбою и нежностью.

Видно было, что он гордится Цыбулей. Всякий раз, когда хвалили какой-нибудь Цыбулин рисунок, он загорался от радости всеми своими веснушками.

Лишь на одной единственной картинке Цыбуля обошелся без машин. На ней было нарисовано лохматое чудовище с красными глазами и разинутой пастью — получеловек, полузверь. В руках у чудища была большая дубина, и вверху написано крупными буквами:

БЕРЕГИТЕСЬ ПАРАЗИТА

ХУЛИГАНА И БАНДИТА!

— Кто это такой? — спросил Сережа.

— Неужели не видишь? — обиженно фыркнул Цыбуля и еще сильнее надул свои мясистые щеки.

Рыжий пояснил:

— Это Буба.

— Буба! Буба! — подхватили все.

— Почему же он с дубиной? — удивился Сережа.

Но Цыбуля вновь нырнул под доску, и оттуда сейчас же послышалось хрюканье.

— Тише! — сказал рыжий. — Рисует!

И поднял палец, чтобы все замолчали.

Рыжий сразу полюбился Сереже. Рыжего звали Зюка. Глаза у рыжего были зеленые, уши растопырены в разные стороны, а пальцы густо измазаны клейстером.

Рыжий делал бумажного змея.

— Это к Первомаю! — сказал он. — Вот только хвоста не хватает. Хвост ему нужен большой, потому что на небе ветрина здоровая, а жады-девчонки не дают лоскутков.

— И не дадим! — сказала с удовольствием Нина ходячая. — Ни за что, ни за что не дадим! Сказали: не дадим — не дадим.

— Не дадите? — выкрикнул Зюка запальчиво, и даже шея у него покраснела. — А мы вам не дадим монахов.

— Очень нам нужны монахи!

Тут только Сережа догадался, что монахами называются бумажки на ниточках, которые летают над кроватями Солнечной.

«А они неплохие ребята… — думал он, укладываясь спать. — Надо будет завтра и мне запустить монаха… И как смешно этот Зюка говорит: «зачепляются»… А Буба: о-ё-ёй какой страшный!»

5. Буба

Прошло несколько дней, и Сережа уже не чувствовал себя новичком. Понемногу у него завелись свои собственные монахи и мастирки, которыми он орудовал не хуже других.

Не хуже других научился он припрятывать под матрацем недоеденный хлеб, чтобы кормить вечно голодных воробьев.

И познакомился со всеми воспитателями, и узнал, кто из них добрый, кто злой, и заметил, что Зоя Львовна немного глуха и что при ней можно галдеть, сколько хочешь.

Узнал он также, что та высокая, горбоносая, молчаливая, важная женщина, при появлении которой вся Солнечная затихает мгновенно, есть тетя Варя, здешняя заведующая.

И понял про хвостатое дерево: потому-то оно и зовется хвостатым, что за его ветки цепляются хвосты монахов.

И Солнечная познакомилась понемногу с Сережей. Ребята дали ему кличку Броватый, так как у него были необыкновенные брови, которые постоянно находились в движении. Стоило ему на мгновение задуматься, они сбегались у его переносицы, а когда он удивлялся чему-нибудь, они взлетали вверх, как самолеты. Никогда им не было покоя, так как чувства у него ежеминутно менялись. Был он грузин, сын актера, жил то в Москве, то в Тбилиси. Звали его Сергей Гасвиани. Он пылко вглядывался во всех окружающих, и его выпуклые, невероятно большие глаза то загорались огнем, то темнели.

Понемногу он разговорился с соседями и узнал, что почти все они — дети рабочих, главным образом из Одессы, Ростова и Харькова.

Цыбулин отец был шахтером, А Лёлин — кочегаром на пароходе «Заря». Пароход каждую декаду проходил мимо Солнечной, проходил на горизонте, далеко-далеко, и всё же Лёля всегда узнавала его.

— Это наш пароход! Это папин!

И долго не могла успокоиться.

Многие ребята были взяты сюда из детских домов, из больниц, только Буба и Илько прямо с улицы.

— Буба? Буба?

Да кто же он такой Буба? — спросил однажды у своих соседей Сережа.

— О, Буба…

И они заговорили все зараз.

Сережа не знал, кого слушать. Особенно кипятился лилипут Соломон, маленький человечек с большой головой, лежавший у самого края, неподалеку от хвостатого дерева. Лицо у Соломона было стариковское, сморщенное, а ручки и ножки — как у пятилетнего мальчика.

Бубу он ненавидел до слёз и, чуть только услышал его имя, тотчас же приковылял на своем костыльке и затараторил взволнованным голосом:

— Буба? Это погромщик-бандит-хулиган-паразит-мародёр!

Ему место не здесь, а за хорошей решеткой. Я лежу здесь уже пятый год, а еще не видел таких паразитов. Мы с ним цацкаемся: «Бубочка, Бубочка», а его нужно к чертям, и чем скорее, тем лучше.

Соломон говорил быстро-быстро и потрясал костыльком, как оружием. Подмышкой у него были шахматы и какая-то большая бумага.

Оказалось, что Буба действительно ужасный преступник. Его привезли сюда чуть не из воровского притона, и в первый же день, когда доктор Демьян Емельяныч наклонился над его больным бедром, Буба впился доктору зубами в плечо и укусил его, как бешеный пес.

— Чудак! — сказал Демьян Емельяныч. — Если ты не будешь лечиться, у тебя пропадет все нога.

— Пускай пропадет, — сказал Буба. — Не твоя нога, а моя.

И пнул его здоровой ногой.

Был он мрачный и сонный, ни на кого не глядел, на товарищей не обращал никакого внимания, сидел нахохлившись и угрюмо молчал.

— Отвяжись, — сипло сказал он длинноусому санитару Максиму, когда тот обратился к нему с каким-то вопросом.

Его заперли в изолятор. Он сейчас же заснул, а когда проснулся, схватил колокольчик, который лежал у кровати, чтобы больные могли звать санитаров, и швырнул его прямо в окно. Стекло — вдребезги, а в то время была, как нарочно, молчанка. Ребята проснулись, загалдели, завизжали, завыли, захныкали. Сорвать молчанку! Этого еще никогда не бывало на Солнечной. Ведь молчанка для больных нужна, как воздух. Во время молчанки они набираются сил для борьбы со своей болезнью.

Зоя Львовна попыталась было снова наладить порядок, но опять зазвенели осколки стекала, и на площадку из разбитого окна вылетела железная кружка.

— Буба! Буба!

Но Буба разбушевался вовсю и стал выкрикивать ужасные ругательства.

Что делать с таким хулиганом?

Убрать его в двадцать четыре часа!

Но, конечно, его не убрали, его пожалели, оставили здесь, и он продолжает бузить. Сегодня кинул солонкой в длинноусого Максима, вчера плеснул в Аглаю горячей водой…

— Так вот он какой, этот Буба! Конечно, его надо подальше! — решительно воскликнул Сережа и, взяв карандаш, поспешил подписаться под той бумагой, которую принес Соломон.

На бумаге было написано быстрым Соломоновым почерком:

«Мы требуем, чтобы Бубу удалили из нашей среды, потому что Советский Союз не нуждается в таких паразитах. Вместо него можно вылечить другого больного, не хулигана, а борца и строителя».

Под бумагой было много подписей: Нина первая, Нина вторая, Паня Мурышкина, Марина Курындина, Андрей Володенко, Зюка, Цыбуля, Кирюша Корытников, Леля Андреева, Федя Курчавый, но крупнее всех была подпись Соломона Эпштейна.

6. Митинг

Вскоре бумага была вручена тете Варе, и на Солнечной состоялось собрание, посвященное Бубе.

Собрание было бурное. Соломон оказался отличным митинговым оратором и шибко-шибко, словно торопился на поезд, произнес прокурорскую речь, обвиняющую Бубу в целом ряде величайших преступлений, и закончил ее самым решительным требованием избавить Солнечную от такого злодея.

Тут выступила Зоя Львовна и жалобным, мяукающим голосом начала, конфузясь, говорить, что да, Буба виноват… еще бы — очень, очень, и она не собирается его защищать, но всё же, дорогие товарищи, ведь в каждом преступнике есть что-то… хорошее… светлое… чистое… и нельзя ли… ну, хотя бы из жалости, оставить его здесь, ну, хоть на месяц… потому что, дорогие товарищи, болезнь у него очень серьезная, и уйти из санатории для него верная смерть. Сделаем опыт, попробуем…

— Никаких опытов! — закричал Соломон. — Выгнать его, и конец! Жалость? Тут жалеть не приходится. Страна тратит на наше лечение огромные деньги, потому что, черт возьми, ей необходимы работники! Каждый из нас ждет не дождется, когда он выздоровеет и примет участие в стройке. Это при старом режиме из нас вышел бы человеческий хлам. Мы стояли бы у церкви на паперти и просили бы милостыню. А теперь, хоть мы и хромые и горбатые, из нас выйдут учителя, инженеры — да, да, — агрономы, бухгалтеры, техники — да — и мы будем работать, как черти.

Соломону шел четырнадцатый год, и недаром у него на крошечном туловище сидело лицо старика. Недаром он читал «Комсомольскую правду», играл в шахматы и изучал эсперанто. Он говорил, как большой, с жестами привычного оратора.

— А нянчиться с паразитами, тратить силы и медицинские средства на бандитов и лодырей — это нам сейчас не по карману, и за это нам спасибо не скажут.

— Верно! Верно! — закричали все.

Тут заговорила Мурышкина Паня, дочь колхозника из Черноземной области, краснощекая, с круглым лицом.

— Это правильно. Больных в Союзе много. А коек — немного… Зачем отдавать койки бандитам, если коек не хватает для хороших ребят? Хорошие лежат в деревнях. И не могут попасть в санаторию. А мы валандайся тут со всякой швалью…

Паня говорила очень медленно, и слова у нее были как чугунные.

Тут заговорила тетя Варя вкрадчиво и в то же время язвительно:

— Ах, вы не любите лодырей? Подавай вам борцов и работников? А лодырей по боку, в крапиву, в канаву? Пусть себе гниют под забором? Вы думаете, лодыри падают с неба? Так сразу рождаются лодырями? Нет, милые, их создаете вы сами, их создает коллектив. Если коллектив у вас здоровый и крепкий, вы самого дрянного превратите в хорошего, а если коллектив у вас дрянь, вы любого сделаете дрянью. Самого лучшего. Да. Так в чем же дело? Или вы не надеетесь на свой коллектив? Или он, по-вашему, такой шаткий и слабый, что всякий бузотёр может уничтожить его?.. Если так, то о чем говорить?

— Нет! Нет! Нет!

— Конечно, если вы не верите в свой коллектив…

— Верим! Верим!

— А если верите, то чего же бояться?.. Никакие Бубы, никакие Ильки не опасны для вас, если вы все, как один человек, будете дружно работать, чтобы подготовить достойную смену, которая…

— Будем! Будем!

— А если будете, — и тетя Варя широко улыбнулась, — и Буба, и Илько… вот вы сами увидите… станут не хуже, а может быть лучше нас всех… дельными, боевыми работниками… Только поднимите у себя дисциплину, только укрепите свою коллективную спайку.

Долго говорила тетя Варя, и в конце концов Бубу решили оставить.

Но Соломон не сдавался по-прежнему:

— Ой, вымотает он у нас кишки, этот Буба!

7. Солнечная

Но Буба как будто притих. Целую неделю ни звериного рычания, ни рявканья не доносилось из дверей изолятора.

На Солнечной наступили спокойные дни.

Никогда не думал Сережа, что ему будет так хорошо в санатории. На ее воротах висела очень печальная вывеска: «Санатория для костно-туберкулезных детей».

Стало быть, в ней лечились такие ребята, у которых болели кости. У кого — колено, у кого — бедро, у кого — позвонки. А эти болезни тяжелые, и болеть ими очень невесело.

Всякое неловкое движение может повредить больным костям. Поэтому тот, у кого, например, больная спина, принужден неподвижно лежать на спине, а тому, у кого больное колено, не разрешается двигать ногой. Чтобы как-нибудь нечаянно эти больные части не сдвинулись с места, на них накладывается повязка из гипса, и таким образом больная нога или больная спина, или больное бедро помещается как бы в коробку, и такая твердая эта коробка, что ее нельзя ни сломать, ни согнуть. Этой коробки не снимают по нескольку месяцев, а бывает и так, что снимут одну и сейчас же наденут другую. Дети лежат в постели три-четыре года не вставая. А так как справится с туберкулезом костей можно под лучами солнца, на воздухе, то все эти больные ребята живут под открытым небом, и их уносят под крышу только во время дождя да зимою во время мороза. Санаторию нарочно построили на берегу южного моря, чтобы больные лето и зиму дышали самым чистым, самым теплым, самым целительным воздухом. И так как они лежат здесь почти всегда нагишом, тела у них становятся обветренными, загорелыми, крепкими, и у них понемногу накопляются силы, чтобы победить в себе свою болезнь.

Если они лежат одиноко, на квартире у своих родителей, они, конечно, очень страдают: им скучно и обидно лежать день и ночь без движения и видеть, как здоровые дети тут же, рядом, балуются, бегают, кувыркаются, прыгают.

И все смотрят на них, как на мучеников, все говорят им: «ах, бедные», и от этого им еще тяжелее.

Отец Сережи был известный грузинский актер, мать работала в музее Революции в Москве, и оба они очень любили Сережу, но всё же он измучился за зиму, лежа у них на московской квартире. Они смотрели на него со слезами, ахали и охали над ним и, глядя на них, он думал, что он самое несчастное существо на всем свете. Прошлое лето он прожил с ними на даче в Каджорах — пролежал на носилках под тенистой акацией, завидуя даже воронам, пролетавшим над ним.

Он был уверен, что в той санатории, в которую его привезли, целый день стоит стон и плач прикованных к постели ребят.

И вот, оказывается, что здесь не только не вопят и не стонут, но вообще не говорят о болезнях: играют с утра до ночи, работают, учатся, совсем как здоровые дети. Озорничают, пожалуй, даже почище здоровых. И так много и так громко хохочут, что им то и дело кричат, чтобы они перестали бузить.

И странное дело: те боли, которые казались Сереже невыносимо-мучительными, когда он лежал один, — здесь, в компании с товарищами, не вызывали ни стонов, ни слез.

Реветь в перевязочной считалось вообще неприличным. Туда нужно было отправляться с ухарским и равнодушным видом и говорить надо было не о боли, а о самых посторонних вещах: о ёжиках, об апельсинах, о звездах, о фашистах, об Африке…

Перевязочная была веселая белая комната, и доктор в перевязочной был тоже веселый. Можно было подумать, что он приходит сюда не лечить, а шутить, потому что каждую девочку он называл «старушенция», а каждого мальчика «балдахин», «Шендер-мендер», «Пистолет Пистолетович». Голова именовалась на его языке «набалдашником», спина — «спинозой», живот — «барабаном». «Эй, ты, Шендер-мендер, покажи-ка мне свой набалдашник». «Ну, старушенция, поверни-ка спинозу!»

Шутки его были несмешные, и Сережа вскоре заметил, что, болтая весь этот вздор, доктор думает свое, медицинское, но всё же ему было приятно, когда к нему подкатывался этот круглый, как шар человек и говорил на своем шутовском языке:

— Ну, Чучело-Чумичело, подавай-ка копыто!

Звали его Демьян Емельяныч, но вся Солнечная называла его Барабан Барабаныч. Он был замечательный, знаменитый хирург. Тысячи «старушенций» и «Шендер-мендеров» вылечил он на своем долгом веку.

В санатории был стол на колесиках. Он назывался «трамваем». На нем перевозили ребят в перевязочную, и ребята, когда их везли ни «трамвае», считали своим долгом балагурить, смеяться, выкрикивать забавные стишки, — словом, всячески показывать, что они молодцы и что перевязочная им нипочем. Дома, окруженный родными, Сережа визжал, как зарезанный, от малейшего прикосновения врача к его больному колену, а здесь, на глазах у товарищей, он, не сморгнув, выносил самые мучительные пункции (прим. — уколы особой иглой).

8. Мы требуем!

Но лучше Цыбули, лучше Пани Мурышкиной, лучше всех воробьев и мастирок, даже лучше хвостатого дерева был на Солнечной Израиль Мойсеич. Сережа пламенно влюбился в него.

Войдет незаметно, застенчиво, как будто украдкой, присядет на тумбочку возле чьей-нибудь койки и начнет своим тихим болезненным голосом, вяло и неторопливо рассказывать, что творится сейчас на советской земле, и понемногу вся Солнечная проваливается в какую-то яму, и на том месте, где только что были кровати, вскидываются к небу подъемные краны и вгрызаются в промёрзлый песок экскаваторы, и бегут и бегут по конвейерам бесконечные фордзоны, грузовики и станки, и миллионы людей, заполняя собою все море, от горизонта до берега, быстро-быстро, совсем как в кино, машут топорами, молотками, кирками, громоздя десятки Днепростроев, прокапывают русла новых рек, городят в пустынях города, и все это называется великая стройка. И не было такого хромоножки, такого горбуна, паралитика, который, слушая Израиль Мойсеича, не рвался бы и сам в эту стройку, не хотел бы внести в нее ну хоть кирпичик, хоть винтик. Чтобы скорее, не послезавтра, а завтра наступило всесветное счастье.

Послушали бы вы, с какой нежностью произносит Израиль Мойсеич слово «шарикоподшипники». Принес целую горсть этих шариков и так любовно перебирал их у себя на ладони, так ласково гладил их своими бескровными пальцами, словно всю жизнь только и ждал этой радости.

Года три или четыре назад он проработал всю зиму в бригаде Сталинградского тракторного (под снежными бурями, на жесточайшем морозе) и достиг там невиданных темпов, но в конце концов выбился из сил, заболел, и его прислали оттуда сюда, к теплому морю, лечиться.

Солнечные очень жалели его: весь какой-то всклокоченный, узкогрудый, хилый, он часто задыхался и кашлял. Но он не замечал ни кашля, ни колотья в груди, когда живописал перед ними свои картины Великих работ. И Кузбасс и Свирьстрой, И Москанал, и Волго-Дон, и Магнитогорск, и Челябинск были для него не за тысячу километров, а вот здесь пред глазами; он не то, чтобы думал о них, он их видел. И солнечные вместе с ним забывали о здешнем и как бы переселялись в ту жизнь, которую он изображал перед ними, и жарко верили, что через год, через два все они, несмотря ни на что, станут боевыми участниками этой творческой жизни, и весело смотрели вперед, и в них не было той злобной угрюмости, которая в прежнее время отличала тяжелых больных. Кажется, они сразу заболели бы вдвое, если бы у них отнять эту веру.

— Вы не только учите, вы лечите их, — сказал как-то Израиль Мойсеичу доктор Барабан Барабаныч. — Вы лечите их этими… подшипниками. Неплохие пилюли, оказывается.

И хохотнул животом.

Наслушавшись Израиль Мойсеича, ребята приготовили к первому мая такие энергичные лозунги:

МЫ ТРЕБУЕМ

чтобы нам дали возможность

ДРАТЬСЯ ЗА ПЯТИЛЕТКУ

наравне со здоровыми!

МЫ КЛЯНЕМСЯ

доказать на деле, что мы

не хуже здоровых сумеем

СТРОИТЬ СОЦИАЛИЗМ!

И вот понемногу всю Солнечную обуяла мечта: хорошо бы здесь же, у теплого моря, в саду, под открытым небом, на воздухе, устроить особую фабрику-школу — специально для увечных ребят, где они обучались бы всяческой технике, не прекращая лечения и приспособляясь, под наблюдением врачей, именно к тем производствам, которые им более сподручны.

— Давно пора! — грохотал Барабан Барабаныч. — Без этого все наше лечение насмарку. Вылечишь, поставишь их на ноги, а потом прощайте, адью! Выйдет эдакий из наших ворот, ни к какому делу не прилажен, без ремесла, без профессии, набросится на любую работу, на первую, какая ему попадется, а эта работа ему не под силу, и, глядишь, скувырнулся опять. Обуза и для нас, и для Собеса. Нет, мы обязаны тут же, на месте, изготовлять из наших больных — мастеров и работников, и не каких-нибудь, не третьего сорта, а первоклассных. Да! Да!

Соломон ликовал. Наяву и во сне ему виделось ослепительно-белое, великолепное здание, полное машин и станков, где в самое короткое время все солнечные (за исключением таких, как Илько или Буба) превратятся в умелых, закаленных работников, которые будут драться за пятилетку, как черти.

А бандитам в этом здании не место. Разве такие, как Илько или Буба, могут понять пятилетку? Соломон как-то попробовал распропагандировать Бубу и стал рассказывать ему об Осоавиахиме и МОПР, но тот поглядел на него мутно и сонно и без всякой злобы, ни с того, ни с сего, покрыл его такими ругательствами, каких Соломон не слыхал даже у румынских цыган.

Много в санатории было толков и споров о требованиях, предъявленных солнечными, и наконец, после всяких совещаний, заседаний, дискуссий, Израиль Мойсеич стал собираться в Москву — хлопотать об устройстве в стенах санатории специального техникума для физически-дефективных детей, а Сережа написал стихотворение, которое кончалось такими словами:

Мы скоро, мы скоро, мы скоро

Покинем больничные койки!

И скоро, и скоро, и скоро

Мы станем героями стройки!

9. Сережина тайна

Но как же мог он выдумать стихи? Разве он сочинитель, поэт, стихотворец?

Сначала об этом никто не догадывался. Это была тайна Сережи, и с этой тайной он приехал сюда. Сначала все шло хорошо, но к вечеру десятого дня о Сережиной тайне узнала вся Солнечная.

Произошло это так. Израиль Мойсеич, примостившись на тумбочке, рассказывал взволнованным шепотом о полетах в стратосферу за рубежом и у нас. Сережа слушал его не мигая, а потом сдвинул свои необыкновенные брови, взял аспидную доску и нацарапал на ней:

Надоело мне лежать

На кровати

Я хотел бы полетать

В стратостате.

И потянулся за губкой, чтобы стереть эти строки, но Нина ходячая, пробегавшая сзади, подхватила доску, как добычу, помчалась к хвостатому дереву и звонким безжалостным голосом выкрикнула их на всю Солнечную. Она была не злая, не ветреная, и нрав у нее был егозливый. Солнечная встретила Сережины стишки обезьяньими визгами и тотчас же запела их по-своему:

Надоело мне лежать, жать, жать,

На кровати, вати, вати, вати!

Я хотел бы полетать, тать, тать,

В стратостате, тате, тате, тате!

— Ой, ой, да ты настоящий поэт, — хихикая, сказала Зоя Львовна, и хотя в ее голосе не было и тени насмешки, Сережа так отчаянно заплакал, что слезы полились ему в уши. Изо всей силы притянув к голове простыню, он закрыл ею горячее лицо, и даже по пальцам его ног было видно, что он переживает пронзительный стыд.

Ибо в том и заключалась его тайна, что он на самом деле был поэт. Еще прошлым летом, когда он лежал одиноко на даче в Каджорах, он сшил себе голубую тетрадь, куда записывал — украдкой от родных — сочиняемые им стихотворения. Почему-то он был убежден, что стихотворство — секретное дело, и не показывал своих стихов никому. Да и нельзя было их никому показать, так как они были слишком печальные. В них Сережа плакал и жаловался:

Горе, горе мне, калеке!

Я — загубленный навеки!

Я завидую здоровым —

Поросятам и коровам.

Он привез эту тетрадь на Солнечную и спрятал ее в шахматной коробке на самом дне, под фигурами, а коробку сунул в звеновой сундучок. Это было ненадежное место, так как звеновое добро с утра до ночи ходило по рукам. Но другого тайника не нашлось, и стоило только Сереже подумать, что кто-нибудь — ну, хотя бы Энвер или Зюка — может подглядеть его секрет, на лице у него появлялось выражение испуга. Всякий раз, когда Клава, сметая пыль, со звенового сундучка, прикасалась на минуту к заветной коробке, брови у него начинали ходить ходуном.

В тетрадке оставалось еще несколько чистых листов, но с тех пор, как Сережа переехал на Солнечную, он не мог сочинить ни строчки, так как все свои стихотворения он писал лишь тогда, когда ему делалось грустно, а здесь ему не от чего было грустить. Здесь он с первых же дней ощутил, что он не калека, не урод, не отверженный, а такой же человек, как и все. Это новое, веселое чувство никак не выливалось в стихи. Когда же он попробовал сегодня, поддавшись минутному горю, написать несколько жалобных строк, вроде тех, какие он писал в голубую тетрадку в Каджорах, они были подняты насмех.

Вот и сейчас малыши там, за бочкой, безостановочно кричат, как сумасшедшие:

Наш Сережа инвалид, лид, лид!

У него живот болит, лит, лит!

Ему руки оторвали, вали, вали!

И в Америку послали, лали, лали!

Эта бессмысленная песня наполнила сердце Сережи обидой.

Было уже темно, когда, наплакавшись, он сбросил с лица простыню. Крикуны давно приумолкли. На небе поблескивали первые звезды. Сережа потянулся рукой к сундучку и вынул оттуда коробку, но тетради там не оказалось. Куда же она могла деться? Он обшарил весь ящик, опять и опять, высыпал оттуда к себе на постель все открытки, перышки, картинки, бумажки, перетрогал каждый лоскуток, — тетрадь провалилась сквозь землю.

Утром он возобновил свои поиски, но так-таки ничего не нашел.

Это привело его в отчаяние. Его стихи украдены, над ними глумятся, И сам он сделался общим посмешищем! Он сдвинул брови и снова прикрыл свое лицо простыней. Зоя Львовна разлетелась было к нему с каким-то вопросом, но он даже не взглянул на нее. Так он пролежал до ужина, а за ужином у хвостатого дерева появился Израиль Мойсеич, и каково же было изумление Сережи, когда в руке у Израиль Мойсеича он увидел свою голубую тетрадь!!! Сережа посмотрел на нее исподлобья и сжал кулаки, как для драки: сейчас Израиль Мойсеич будет издеваться над нею.

Но Израиль Мойсеич подошел как ни в чем не бывало и заговорил деловито:

— Это хорошо, что ты умеешь стихи. Нам как раз не хватает такого… Ведь ты слыхал про нашу стенгазету? Сотрудников у нас сколько угодно, но чтоб стихами — никто. А у тебя это так здорово выходит.

И он указал на голубую тетрадь.

Сережа молчал, даже брови у него остановились.

— Так что, вот тебе от нашей стенгазеты заказ, — продолжал Израиль Мойсеич: — дай нам к завтрему… ну, к послезавтрему… этакую, знаешь, стишину…

Сережа хотел что-то сказать, но не мог: у него пересохло, во рту. Зато брови его, приостановившись на миг, снова засуетились неистово.

— Значит, идет? К послезавтрему? Смотри же, не подведи, выручай. Сам понимаешь: газета. И кроме тебя — никого.

Израиль Мойсеич ушел, а голубая тетрадка осталась возле Сережиной койки. Очевидно, она попала к Израиль Мойсеичу еще вчера поутру, когда Сережа отлучался в перевязочную. Если бы Израиль Мойсеич, хотя бы самым дружеским, деликатнейшим образом, тут же, у Сережиной кровати, стал перелистывать эту тетрадь, вычитывать оттуда стихи и при этом позволил бы себе чуть-чуть улыбнуться, Сережа возненавидел бы его навсегда. Но он заговорил по-деловому, не миндальничая, мимоходом, без ахов и охов, и Сережа сразу успокоился. Ему даже стало смешно, что он испортил себе столько крови из-за таких пустяков. И не прошло двух минут, как впервые за все эти дни он широко и аппетитно зевнул. Только теперь он почувствовал, как страшно утомили его эти тревоги. Он протянул было руку за голубою тетрадкою, но рука так и заснула протянутая.

10. Сережина слава

Утром Сережа проснулся веселый и сейчас же принялся за стихи, заказанные ему Израиль Мойсеичем. Но все его усилия были напрасны. Сколько он ни бился, он не мог сочинить ни строки. То, что он писал в голубую тетрадь, давалось ему без натуги, а тут, хоть голову себе откуси, решительно ничего не выходит. Уже позвонили к обеду, а он все еще мусолил свой грифель.

За обедом произошла суматоха, которая насмешила Сережу. Нина ходячая, сидевшая неподалеку от бочки, вдруг взвизгнула, будто ее укололи иглой, и в ужасе отодвинула от себя деревянную чашку с компотом: в компоте оказался червячок, вроде тех, которые водятся в яблоках. Поднялась суета, прибежал Барабан Барабаныч и, потребовав к себе главного повара, бешеным жестом сунул ему прямо под нос Нинину деревянную чашку.

— Что это такое? — взревел он, тыкая в червяка своим пухлым перстом. — Вот это! Вот это! Вот это!

Повар долго вглядывался в чашку и хмыкал носом, и чмокал губами, и наконец пробормотал:

— Ви-та-ми-на!

Барабан Барабаныч ахнул, попятился и посмотрел на него пулеметно.

— Ступайте, — сказал он, сверкая очками, — и чтобы больше у меня не было такой… витамины!

И, помолчав, прибавил:

— Губошлеп!

Сереже эта история очень понравилась.

— Вот ты и раздраконил бы ее для газеты… — сказал ему Израиль Мойсеич. — Дал бы губошлёпу по губам!

Сережа уныло покачал головой. Он был уверен, что ему никогда не написать ни строчки. Но чуть он закрыл глаза, он так ясно представил себе Нину ходячую, когда она визжала над компотом, и плюгавого виноватого повара, что у него нечаянно, сами собой выговорились такие стишки:

Нина кушала компот,

Уж почти кончала,

Вдруг в испуге во весь рот

Громко закричала.

Из компота на нее

Выпучил глазища

Ой-ой-ой, какой большой

Белый червячище!

Кривоносый и в очках,

Смотрит зло и строго:

«Кушай Нина, в червяках

Витаминов много!»

Эти стишки он написал на доске и тихонько показал Соломону. Соломон воскликнул: «уююй!» и от удовольствия поцеловал себе пальцы. Через минуту стишки разнеслись по всей Солнечной. Солнечная выучила их наизусть. Цыбуля, ласково похрюкав над ними, сейчас же начал рисовать к ним картинку. Было решено напечатать их в стенгазете, в ближайшем номере, вместе с картинкой, которую нарисует Цыбуля. В тот же день очень многие обитатели Солнечной написали письма в Батум, В Эривань, в Ленинград, в Симферополь своим матерям и отцам о том, что у них на площадке появился знаменитый поэт. И они были правы, так как с этого дня Сережа стал действительно знаменит на всю Солнечную.

Его стихи не понравились только одному человеку — повару.

Повар говорил, что они никуда не годятся, потому что где же это видано, чтобы вареные червяки выпучивали на кого-нибудь

глазища, носили очки и говорили человеческим голосом? Не ободрял он также картинки, которую сделала Цыбуля: на картинке была нарисована огромная чашка, и оттуда выползал, извиваясь, отвратительный змей, а лицо у змея было точь в точь как у повара — с такой же отвислой губой и в таком же белом колпаке. Повар говорил, что эта картинка никуда не годится, потому что червей в колпаках не бывает, но остальные зрители были очень довольны. Нравилась им также и подпись под картинкой: «Новооткрытый витамин «губошлёп». Подпись придумал Цыбуля, и когда выводил ее кисточкой, самодовольно похрюкивал.

И стишок, и картинка, и подпись были помещены в стенгазете. Стенгазета называлась «Зарница». Ее редактором был Соломон. Нужно ли говорить, что «зарница» беспощадно клеймила преступного Бубу, который был изображен у нее на столбцах в виде бешенного клыкастого пса, только что сорвавшегося с цепи; внизу под этим псом было подписано:

«Кусается! Нужен намордник!»

Тут же был напечатана громовая статья Соломона, в которой Буба, как бузотер и громила, был сопричастен к австрийским фашистам.

— Погоди, — говорил Соломон. — Я этого паразита вот так!

И он делала такое движение, будто давил между ногтями козявку.

«Зарница» была нарасхват. Каждое звено то и дело требовало к себе этот номер, наклеенный на тонкую фанеру. Всех особенно взволновало напечатанное там сообщение, что третьего дня часа пополудни Израиль Мойсеич скорым поездом уехал в Москву хлопотать о фабрике-школе. Будет, будет построено здесь, неподалеку от Солнечной, это желанное здание, — великолепное, ослепительно-белое, гудящее станками и машинами, — где и Соломон, и Энвер, и Мурышкина Паня, и бесчисленные тысячи других самыми ударными темпами, словно по волшебству, превратятся в несокрушимых бойцов за счастье всего человечества. Краткая заметка об этом была напечатана в «Зарнице» крупнейшими буквами в широкой фиолетовой рамке. Тогда-то у Сережи и сложились стихи:

Мы скоро, мы скоро, мы скоро

Покинем больничные койки,

И скоро, и скоро, и скоро

Мы станем героями стройки!

11. Тётя Варя и ласточки

На третий день после отъезда Израиль Мойсевича в санатории произошла катастрофа.

Началась она — странно сказать! — под абажуром электрической лампы.

Эта лампа висела на высоком столбе и по ночам освещала всю Солнечную.

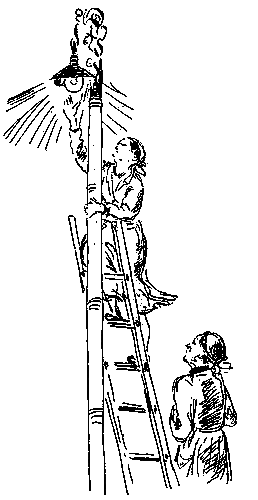

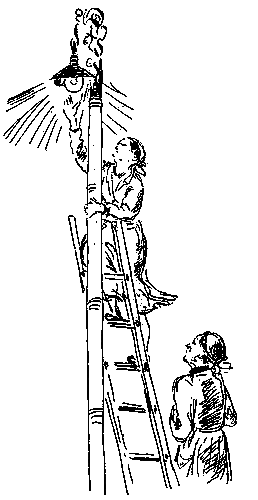

И вот какие-то глупые ласточки свили себе под ее абажуром гнездо.

Целый день они трудились без устали, а когда кончили постройку и уселись в гнезде, наступила ночь, и их гнездо озарилось убийственно ярким электрическим светом.

Лампа сделалась горяча, как утюг.

Ласточки вылетели из гнезда ошалелые и стали с криками кружиться у столба.

Вся Солнечная в один голос потребовала: снять гнездо и немедленно перенести в безопасное место, чтобы ласточки могли воротиться в свой дом и жить спокойно, ничего не боясь.

— Завтра, завтра! — говорила Зоя Львовна, но ребята и слышать не хотели об этом и требовали, чтоб сейчас, сию минуту.

Время было позднее, им пора было спать, а они бушуют и вопят, и их теперь ничем не успокоишь.

Прибежала тетя Варя и велела позвать санитара Максима, чтобы он взобрался на вершину столба и бережно перенес гнездо куда-нибудь подальше от лампы.

Но санитара не было. Он уже отдежурил. За ним побежала Аглая, но не нашла его и пропала сама.

Ласточки кричали, словно плакали, а ребята бесновались, как безумные.

— Снимите, снимите, снимите гнездо!

Зоя Львовна с великим трудом выволокла откуда-то длинную лестницу; приставила ее к тонкому железному столбу фонаря и попробовала взобраться по ней, но соскочила с третьей же ступеньки:

— Я не акробат, и у меня не две головы!

Тетя Варя очень рассердилась и дернула от нетерпения плечом.

— В таком случае я сделаю это сама! — высокомерно сказала она, как бы желая пристыдить Зою Львовну. И торжественно направилась к лестнице.

— Что вы? Что вы? Куда вы? Куда вы?

Но тетя Варя не слушала и, величаво отстранив Зою Львовну, которая хотела ей помочь, в одно мгновенье вскарабкалась по лестнице, порывисто дотянулась рукой до гнезда, но вдруг вскрикнула, оборвалась и упала — упала вместе с лестницей прямо в кусты, неподалеку от хвостатого дерева, и все завизжали от ужаса, а Зоя Львовна растопырила пальцы и окаменела на месте.

К счастью, откуда-то прибежал наконец санитар, и тетю Варю положили на носилки и унесли в перевязочную.

А ласточки кружились и кричали.

Ребятам было велено сейчас же прекратить разговоры и спать, но они долго не могли успокоиться, а на другой день оказалось, что тетя Варя сломала себе руку и повредила бедро, что ее увезли в Пентапею, в больницу, и никто не знает, когда она выздоровеет.

Тетя Варя так любила своих солнечных, что даже в отпуск никогда не уезжала: все одиннадцать лет, с утра до ночи, прожила на этой маленькой полоске земли, словно веревкой привязанная к этим белым деревянным кроватям. Человек она была крутой и суровый и очень редко нежничала с солнечными, но солнечные так любили ее, что даже уезжая к отцам-матерям, ревели при расставании с нею.

И вот ее нет, нет Израиль Мойсеича, и не оттого ли на Солнечной произошло столько диковинных и грозных событий, не оттого ли, как говорит Соломон, вся Солнечная чуть не полетела к чертям.

Часть вторая. Ликвидировать прорыв

1. Планета и кастрюля

Кто же может заменить тетю Варю?

Вместо нее появилась на малое время какая-то Фанни Францевна, густо напудренная, с золотыми зубами. Она, видимо, любила природу, потому что всякий раз восклицала:

— Посмотрите, детки, какое шикарное облако!

— Ах, какой шикарный сегодня закат!

И всё рассказывала ребятам о своем шикарном попугае, который, по ее словам, был умен, как профессор.

Солнечным она не понравилась.

Старшие сразу дали ей дружный отпор. Она обиделась, надулась, пошла к малышам и стала показывать им свой семейный альбом.

— Вот это мой дядя Фридрих… А это мой брат Фабриций… А это мой кузен Фердинанд… а это Феликс, мой первый муж… Видите, какой у него шикарный мундир… А это фрау Франциска фон-Фуфф… А это опять Фердинанд…

Цыбуля с ненавистью глядел на нее:

— И откуда она взялась, эта фря?

— Надо ее в стенгазету, — предложила Пани Мурышкина.

— Черт с нею! — мрачно сказ Соломон. — Потерпим. Ведь всего несколько дней.

Соломон скучал без Израиль Мойсеича, и лицо у него было такое, будто у него болел живот.

Зато его заклятому врагу посчастливилось: Фанни Францевна сразу же стала всячески ухаживать за Бубой, угостила его вишневым вареньем и повелела дать ему свободу:

— Потому что он совсем как мой Феликс.

Бубу вынесли на общую площадку и поместили у бочки с водой. Он не выказал особенной радости, сидел насупленный и ни на кого не глядел.

Сережа всматривался в него с любопытством: так вот он какой, этот Буба! Оказывается, нисколько не страшный, только скучный и сонный. Очень похож на сову: и глаза у него совиные, круглые, и весь какой-то нахохленный.

К несчастью, Бубиным соседом по койке оказался черномазый Илько. Илько тотчас же заегозил перед ним. Ильку хотелось понравиться Бубе, угодить ему, подольститься к нему и завоевать его дружбу.

Так как ветер гнал к нему всех монахов, которых ребята пускали в то время, он стал перехватывать их своей мастиркою и, хихикая, с шутовскими ужимками, почтительно преподносил их Бубе.

Буба угрюмо хватал их, комкал и, не глядя, совал под матрац.

Пострадавшие кричали и ругались, но он словно не слышал их воплей.

Заметив, что Буба пресытился этой забавой, Илько сейчас же принялся за другую.

Он умел плевать удивительно метко на два с половиной метра и многими годами тренировки довел этот талант до совершенства.

Теперь, добиваясь благоволения Бубы, он показал ему целый ряд достижений в этом высоком искусстве, посылая меткие, как пуля, плевки в самые разнообразны предметы.

Буба как будто чуть-чуть оживился. Возможно, что он и сам в свое время был чемпионом этого благородного спорта. Но все же ни одной доброй улыбки не подарил он бедному Ильку. Тогда Илько решил попробовать последнее средство и завоевать себе Бубину дружбу ценою величайшего подвига.

Этот подвиг долго не забудется в летописях санатории, потому что, как говорил Соломон, именно после этого подвига Солнечная и полетела к чертям.

На Солнечной был горбатый Энвер, сын крымского колхозника, татарин. У Энвера было сокровище: глобус — маленький, величиною с апельсин. Энвер дневал и ночевал с этим глобусом. Весь ледовитый океан был для него как родная деревня, и, разглядывая его по целым часам, он чувствовал себя живым очевидцем будущих полярных путешествий и подвигов.

И вот Илько, виртуозно владевший мастирками, после нескольких неудачных попыток похитил у него этот глобус и как раз в то время, когда силачи-санитары внесли большую кастрюлю с борщом, размахнулся глобусом и кинул его прямо в кастрюлю.

Да, прямо в борщ, через всю площадку!

Теперь-то Буба непременно полюбит его!

Глобус плюхнулся в жирную жидкость, и санитаров обрызгало рыжими кляксам.

Ребята всплеснули руками, закудахтали, завыли, заёрзали.

Фанни Францевна, всегда видевшая глобус в руках Энвера в первую минуту решила, что Энвер-то и швырнул его в борщ, и налетела на Энвера, как тигрица:

— Это ты! Это ты! Это ты!

А Энвер, для которого глобус был дороже всего на земле, протягивал руки к кастрюле и повторял без конца:

— Это мой! Это мой! Это мой!

Прибежал доктор, ужасно сердитый, и раньше всего приказал, чтобы Бубу немедленно отправили назад в изолятор, а потом грозно поглядел на Илька:

— Ах ты, маримонда египетская!

Илько съежился и бесстыдно залопотал:

— Я нечаянно…

Доктор запыхтел как паровоз.

Борщ унесли и заменили холодной ухой.

Энверу обещали новый глобус, но он был безутешен и горько оплакивал старый.

В тот же день собрание звеновых, обсудив поведение Илька, вынесло единогласный приговор: Илько за свой хулиганский поступок лишается права участвовать в праздновании Первого мая.

Это была очень суровая кара, и применялась к самым тяжелым преступникам, но Илько только ухмыльнулся презрительно:

— Пожалуйста. Плакать не стану. Очень мне нужно ваше Первое мая!

Впрочем, он куражился недолго. Вскоре ему пришлось пригорюниться, потому что на площадку пришла Зоя Львовна и сообщила потрясающую новость.

Решено, что Первого мая их всех, и ходячих и лежачих, всех как есть, повезут на грузовиках далеко-далеко, до Пентапейского колхоза, и назад.

На грузовиках!.. Вот так здорово! Вся Солнечная засияла от радости. Ведь многие столько лет, столько лет, не вставая, пролежали в постели…

Столько лет не видели ни автомобилей, ни кур, ни коров, ни первомайских демонстраций, ни улиц.

— Я увижу трактор! — волновался Цыбуля. — И мельницу!.. — А я милиционера!..

— А я индюка!..

Вслушиваясь в эти веселые крики, Илько долго крепился и выпячивал губы, но потом захныкал, как старуха:

— Ой, милые! Ой, золотые! Ой, больше не буду! Ой, возьмите и меня покататься!

— Лишенцам не полагается, — басом ответила Мурышкина Паня.

2. Илько

Илько ожидал, что Буба, оценив его подвиг, сделает его своим закадычнейшим другом.

Однако Буба не только не выказал ему никакой благосклонности, но, перед тем как уйти в изолятор, буркнул ему на прощание что-то вроде

«гад» или

«гадина».

Это слово вполне подходило к Ильку. Он и правда был какой-то гаденький, и товарищи его терпеть не могли.

Говорили, что, перед тем как очутиться на Солнечной, он с самого раннего возраста помогал своему отцу торговать. У его отца была в Одессе лимонадная будка, и мальчик провел там всё детство.

Голос у него был фальшивый и сладкий, как у профессионального нищего. Когда он клянчил у кого-нибудь веревочку, коробку или марку, он делал жалкое лицо и надоедливо тянул плаксивым голосом:

— Ну, пожалуйста! Ну, милый! Ну, золотой! Ну, брильянтовый!..

А когда его везли в перевязочную, он визжал и всхлипывал гнусаво:

— Ой, пустите! Ой, не надо! Ой, красавчики!

Все смотрели с презрением на этого визглявого труса. Ребята отлично знали, что болезнь у него такая тяжелая, как у многих других, и им было тошно слушать его непристойные вопли.

— Перестань трепаться, — говорил Соломон. — Ты хуже Бубы, ты срам и позор для всей Солнечной. Посмотри на Энвера. У него и спина, и колено, и почки, а разве он слюнявится, как ты? Посмотри на Федю: ему только что выскоблили коленную чашку…

Илько ухмылялся, ежился и говорил: «простите, извините», а назавтра снова разыгрывал труса.

Ябеда он был невозможный. Только и слышно было от него с утра до ночи:

— Зоя Львовна, Володя дражнится…

— Зоя Львовна, Симка кидается дохлой улиткой.

— Зоя Львовна, Петька называет меня Чемберленом…

И если Зоя Львовна делала виноватому выговор, Илько поддакивал и смотрел ей в глаза по-собачьи. Но стоило только старшим от него отвернуться, он пакостил исподтишка всем и каждому.

У Гиты он выпросил марки и пустил их по ветру, будто нечаянно.

У Лели выманил ее маленькое круглое зеркальце и начал пускать в нее зайчиков, — зайчики на юге очень яркие, так и ударяют в глаза.

У Марины при помощи мастирки похитил костыль и швырнул его за огородную грядку, так что его долго искали.

Эту Марину он преследовал почему-то с особенной злобой. Марина уже выздоравливала, и ее понемногу приучали ходить, потому что ноги у нее после нескольких лет неподвижности ослабели и отвыкли от ходьбы.

Каждый день ее подымали с постели, и она медленно ковыляла на своих костыльках к бассейну, где плавали рыбки. Илько, должно быть, завидовал ей, что она уже стала ходячая, и всячески старался обидеть ее. Она была близорука, и вот Илько просит ее нищенским, хнычущим голосом, чтобы она подала ему с пола колечко, блестящее, черное, что лежит около хвостатого дерева.

— Ну, пожалуйста! Ну, золотая! Ну, серебряная!..

Ходячие дети считают своей непременной обязанностью исполнять такие просьбы лежачих. Марина нагнулась, схватила колечко и вдруг вскрикнула от ужаса и сильно тряхнула рукой: то было не колечко, то был гадкий кивсяк, отвратительный червь, который водится в сырых местах на юге.

Илько заегозил, захихикал и сказал с противным простодушием:

— Ей-богу же, я ненарочно! Я думал — колечко, а это кивсяк!

— Сам ты кивсяк! — выразительным шепотом сказала Марина.

Все глянули на Илька и увидели, что он и вправду — вылитый кивсяк, такой же лоснящийся, тонкий, так же извивается и корчится.

— Кивсяк! — подхватила Леля, и с той минуты он сделался кивсяком для всей Солнечной.

3. Все полетело к чертям

До сих пор обитатели Солнечной жили дружно и ладно. Каждое слово врача было для них законом. Так как они понимали, что им иначе не выздороветь. Дисциплину поддерживали всем коллективом, а коллектив у них был крепко налаженный. Он делился на одиннадцать звеньев, в звене по пяти человек. В звеновые выбирались обычно самые толковые ребята, и каждый звеновой отвечал за пятерку.

Но теперь, без тети Вари, без Израиль Мойсеича, всё как будто развинтилось на Солнечной.

Как нарочно, сюда привезли целую партию новых больных, так называемых диких, то есть еще не приученных к здешним порядкам. Их следовало бы разместить по разным звеньям, но глупая Фанни Францевна сбила их всех в одну кучу — у той же бочки, недалеко от Илька. Так что у бочки образовалась целая колония диких, которые не то чтобы буянили, но были непокорны и крикливы.

То и дело кричали друг другу какую-то воинственную чушь:

Ябеда соленая,

На костре вареная,

Сосисками подбитая,

Чтоб не была сердитая!

Сережу такая чушь почему-то раздражала до слез. Он крепко затыкал себе уши, и, конечно, когда дикие заметили это, они стали кричать еще громче.

Главным же несчастием была скука.

Этой скуки, конечно, не могла разогнать субтильная учительница Людмила Петровна, временно заменявшая Израиль Мойсеича. Людмила Петровна говорила о том же, о чем говорил и он — о борьбе за пятилетку, о стройке, но губки у нее были бантиком, и она чирикала, как птичка:

— Чик-чирик успехи! Чик-чирик победы! Чик-чирик Кузбасс и Москанал!

И такой мармеладный у нее был голосок, что пятилетка превращалась у нее в пятилеточку, а Москанал — в москанальчик.

Немудрено, что Солнечную охватила свирепая скука.

Сережа попробовал было высмеять чирикание Людмилы Петровны, и в мозгу у него зашевелились такие стишки:

Что же ты, как чиж на веточке,

Нам поешь о пятилеточке?

Пятилетка не конфетка

И сама не прыгнет в рот.

………………………….

Но дальше ничего не мог придумать. На него тоже напала какая-то вялость, и все валилось у него из рук.

Только в сумерки, когда Людмила Петровна приходила с какой-нибудь завлекательной книгой, на Солнечной начиналась по-прежнему приятная жизнь.

Сережа любил это предвечернее время. Ветер стихал, море как-то необыкновенно добрело, становилось уютным и грустным, на небе предчувствовались звезды.

После ветреного солнечного дня хорошо лежать под тихим небом и слушать, как читают о республике Шкид.

Мастирки и теперь не унимаются. То из той, то из другой кровати они ракетами взлетают в высоту и повисают на железной перекладине тента, но в этот тихий предвечерний час даже мастирки теряют свой воинственный вид и кажутся безобидными, кроткими.

Да они такие и есть в эту пору. Их подбрасывают не из озорства, не для грабежей или битв, а просто так, для того, чтобы хоть как-нибудь выразить тихую, немного печальную радость, которая почему-то наполняет сердца в это время.

— Мы бросаем их шепотом! — сказала однажды Леля, и действительно, в этих мастирках был шепот.

Когда была здорова тетя Варя, она как раз в это время всегда подходила к самым тяжелым больным, и лихорадящие дети, особенно девочки, жадно прижимали к ее жестким рукам свои горячие щеки и лбы. В этот тихий предвечерний час им особенно хотелось быть обласканными.

Но понемногу даже в эту тихую пору Солнечная стала горланить и буйствовать.

И действительно, все полетело к чертям!

Людмила Петровна по-прежнему ровно в шесть часов выбегает на середину площадки, как актриса на сцену, и начинает читать о республике Шкид, но слушают ее только самые маленькие.

Не проходит и пяти минут, как она уже хватает колокольчик и звонит, и умоляет замолчать, и бегает от кровати к кровати:

— Да тише же, тише, тише!

Прежде в это предвечернее время звеновые неслышно приводили в порядок обширное хозяйство звена, а теперь все книги сбились в лохматую кучу, шашки смешаны с шахматами, карандаши под кроватью, открытки то и дело улетают к хвостатому дереву.

Свихнулись даже лучшие ребята. Еще так недавно Сережа с завистью поглядывал на Лелю, как она, поднявши кверху свою тонкую ногу, пропускает между пальцами длинную ленту бинта и быстро-быстро скатывает эту ленту руками, а теперь Леля только морщится при виде бинтов:

— Не хочу… Надоело… Не буду…

Прежде по просьбе звенового Энвера Нина ходячая с большим удовольствием складывала мохнатые полотенца для ванны, а теперь она швырнула их Энверу назад:

— Отвяжись, пожалуйста, с твоими мохнатками! Складывай сам, если тебе интересно!

У Энвера от злости даже спина покраснела:

— Ах ты, герцогиня собачья!

И он швырнул мохнатки ей в лицо.

— А вот не буду! Не хочу и не буду! — сварливо закричала она и снова кинула мохнатки обратно.

Так и летали полотенца между Энвером и Ниной, покуда их не перехватила Аглая.

И такою сварливостью закипела вся Солнечная. Даже Зюка поссорился со своим другом Цыбулей из-за пустяка, из-за мелочи, из-за простой ньюфаундлендской марки. Оба лежали надутые и посматривали друг на дружку, как враги.

Расхлябалась дисциплина на Солнечной.

Всем как-то сразу наскучило лежать неподвижно, все стали жаловаться, что им неудобно, стали выискивать новые позы, а один из самых терпеливых и примерных ребят, девятилетний Кирюша Корытников, вдруг ночью ни с того, ни с сего изловчился отстегнуть все застежки, которыми был прикреплен, и, брякнувшись головой и плечами на жесткую гальку, повис на одной ноге. Мудрено ли, что его больному бедру стало хуже?

Вообще с упадком дисциплины ребята стали сильнее хворать, у многих поднялась температура.

Молчанку проводили кое-как. Пересмеивались, ёрзали, шушукались, отмахивались от несуществующих мух — мешали и себе, и друг другу.

Зоя Львовна выбивалась из сил, убеждая ребят утихомириться и взять себя в руки, но они словно с цепи сорвались.

Илько чувствовал себя как рыба в воде. Он научил всю колонию диких выкрикивать бессмысленную песню:

Шаляй, боляй, горилла,

Горилла, горилла!

Не то получишь в рыло!

Да, в рыло! Да, в рыло!

Калёным кулаком!

Этой песне научил его Буба, и они пели ее безостановочно — раз сорок подряд. Песня оказалась прилипчивая: ее сейчас же подхватили в самых дальних углах.

— Не песня, а холера какая-то, — говорил Соломон.

И правда, ее напев был такой заразительный, что даже Сережа, которому она была очень гадка, спел ее, забывшись, два-три раза и должен был рукой закрыть себе рот, чтобы не запеть ее снова. Наконец Людмила Петровна не выдержала, захлопнула книгу и заявила, что больше не станет читать:

— Потому что вы сегодня какие-то бешеные!

И сейчас же кто-то из шайки Илька ответил ей тем же напевом:

Шаляй, боляй, горилла,

Горилла, горилла!

Не то получишь в рыло!

Да, в рыло! Да, в рыло!

Калёным кулаком!

Как будто кто и в самом деле ударил Людмилу Петровну в лицо кулаком: она взвизгнула и схватилась обеими руками за щеки.

— Я… я… я… — закричала она. — А вы… а вы… а вы…

Да так и не нашла подходящего слова, всхлипнула и побежала прочь.

И не успели ребята опомниться, как вдруг в воздухе мелькнула какая-то железная штучка, не то ключ, не то гвоздь: кто-то из той же колонии диких (не сам ли Илько) кинул вслед убегающей Людмиле Петровне мастирку.

Хорошо еще, что он промахнулся: мастирка угодила в деревянную кружку, стоявшую на бочке возле крана.

Тут все пятьдесят голосов заговорили, загалдели, заахали.

— Кошмар! — завизжала Лена.

— Позор! — закричал Соломон.

4. Слушали — постановили

И в самом деле — разве не позор?

Ведь для того, чтобы эти пятьдесят голышей могли столько лет беззаботно лежать в белоснежных кроватях на берегу южного моря, много тяжелой работы должна была выполнять день и ночь огромная армия тружеников.

Как пассажиры на большом пароходе не замечают работы пароходной команды, так и эти пятьдесят голышей не замечали ежедневной непрерывной работы санитаров, сиделок, сестер, докторов.

Пассажиры спят в своих каютах и видят веселые сны, покуда кочегары, машинисты, матросы надрываются ради них до десятого пота.

Шесть раз в сутки к каждому больному подбегали быстроногие няни и на ослепительно чистой посуде подавали им бульоны, котлеты, борщи, и пирожное, и простоквашу, и землянику, и мед; и сколько огородников, молочниц, поваров, судомоек должны были трудиться с утра до ночи, чтобы няня Клава или няня Аглая могли подавать и подавать на подносах всю эту груду еды какому-нибудь худосочному Ильку!

А так как для лечения туберкулеза нужна раньше всего чистота, то сколько наволок, простынь, полотенец, трусов и салфеток должны были стирать и стирать без конца невидимые прачки в невидимых прачечных!

А санитары! Сколько миль они делали в день, перенося на руках пятьдесят человек то в изолятор, то в уборную, то в ванную, то в перевязочную, то на рентген, то в палату!

А солнечные и морские ванны, а обливания, а градусники!

А мастерская, где изготовляются из желатина и гипса футляры для искривленных позвонков и искалеченных ног!

А сколько ран и натечников должны были промывать, прочищать, перевязывать неутомимые медицинские сестры!

А учителя! А инструкторы! В санатории было двенадцать площадок, таких же, как Солнечная, и их обслуживало около сорока педагогов, которые учили ребят и политграмоте, и зоологии, и физике, и переплетному, и столярному делу.

А чтобы дети, лежа, не скучали, всевозможные развлекатели читали им книги, играли для них на гитаре, на мандолине, на скрипке, пели им русские, грузинские, татарские, украинские, армянские песни.

— И все это зря, черту в зубы, — кипятился разъяренный Соломон. — Канителятся, возятся с нами, а мы хулиганим и лодырничаем и колошматим педагогов по мордам.

— Это верно, — сказала Мурышкина Паня. — Я предлагаю, чтоб завтра же…

И она медленно стала излагать ему свои тяжеловесные мысли по поводу последних событий на Солнечной.

Их разговор происходил в перевязочной. Они лежали рядом на «трамвае» и ждали очередь к доктору Демьян Емельянычу. Что сделает с ними доктор, было им совсем неинтересно. О своих болезнях они и думать забыли, до такой степени они были захвачены обсуждением вчерашнего скандала. Даже когда Демьян Емельяныч вынул Панину ногу из шинки, и ее сразу глубоко внутри пронзила знакомая острая боль, Паня только брезгливо поморщилась и ни на миг не прервала своей увесистой речи.

Неподалеку от Пани на операционном столе лежал с размотанными бинтами Энвер, тоже в ожидании очереди, и хмуро вслушивался в каждое слово.

— Все Буба да Буба, Илько да Илько… — говорила она. — А мы тоже хороши, надо прямо сказать…

Так началось историческое совещание звенового актива.

Оно продолжилось в ванной и кончилось у хвостатого дерева уже перед самой молчанкой. К хвостатому дереву сдвинули кровати всех десяти звеновых, и оттуда в течение двух с половиной часов до остальной детворы нередко доносились слова: «подтянуть», «одернуть», «прекратить».

Тотчас же после молчанки звеновые огласили протокол совещания.

Протокол был написан по-взрослому — самим Соломоном:

Слушали:

О ликвидации прорыва на Солнечной.

О хулиганстве Бубы и Илька

Постановили:

Запретить бросание мастирок и чтобы сегодня же к ужину все мастирки были сданы звеновым.

Виновные в хранении и бросании мастирок будут записаны на черную доску.

Вызвать на соревнование ребят Приморской площадки на лучшее лежание в кроватях, на лучшую еду и молчанку.

Объявить себя ударниками по еде и молчанке, чтобы за едой не бузить и не жвачничать, а на молчанке не шушукать и не дрыгаться.

Объявить Ильку двухнедельный бойкот за его хулиганский поступок.

Бубу оставить в изоляторе до Первого мая.

К протоколу было приложено такое воззвание:

«Ребята!

В других корпусах ребята меньше, а дисциплина у них лучше, чем у нас. Нужно подтянуться, ребята, потому что мы очень отстали.

Сейчас у нас идет стройка по всей стране, и страна требует дисциплинированных и квалифицированных людей, а такие бузотеры, как мы ей не нужны».

Вот началась кутерьма! Было работы звонку председателя.

Больше всего взбудоражил ребят суровый декрет о мастирках.

— Ведь мастирка для меня заместо ног! — сердито доказывал Зюка. — Хорошо ходячему: он и туда и сюда… побежал и взял, а ты тут лежишь, как гвоздями прибитый, и кому какая беда, если ты подцепишь какую-нибудь розочку с клумбы, или тряпочку, или коробочку…

Соломон так и кинулся в бой.

— Ах, розочку! Ах, коробочку! Подумайте, какая невинность! А куда, скажите, девалась проволока, которую сложили рабочие возле хвостатого дерева? Они починяли тент и сложили под деревом проволоку. Думают себе: туту безопасно, ребята лежачие, им нипочем не достать. А наутро, здравствуйте, где наша проволока? А проволоки нет ни вершка, всю растаскали мастирщики… И проволоку, и гайки, и кольца…

Зюка покраснел спиной и шеей.

— Это что! — закричала какая-то новенькая из колонии диких. — А вчера нянечка Клавочка несет меня в ванночку, и вдруг ее хлясь по ногам. Она как подскочит, как закричит: аяяй! И головою об столб. Чуть не кинула меня на землю, на камни. Смотрим, а это мастирка, а на конце у нее дохлая ящерка.

— Не надо, не надо мастирок! — дружно закричали звеновые, и каждый, вытащив из под матраца мастирку, с отвращением отшвырнул ее прочь.

Скоро вся площадка запестрела разноцветными нитками, и Нина и другие ходячие еле успевали поднимать их с земли.

Конечно, кое-кто попытался припрятать свою мастрику подальше, но таких было пять или шесть человек, и их живо вывели на чистую воду.

Нитками набили большую коробку, и чего только не было на концах этих ниток: гайки, улитки, камешки, карамельки, оловянные солдатики, гвозди.

Нитки в большинстве был крепкие: их ребята добывали из английских шнурков, которыми прикрепляется парусиновый тент.

Вдруг послышался нищенский голос Илька:

— Золотые мои! Что же вы делаете! Как же я буду жить без мастирки?

Под матрацем у него конфисковали кучу всевозможных мастирок; одна была даже с маленькой гирькой, которую, как утверждали ребята, он будто бы похитил в больничной аптеке.

— Но кто это? Глядите! Глядите!

У самого края площадки растяписто бежала какая-то кургузая женщина — не в белой косынке, а в малиновой шляпе с пером. В руках у нее была медная клетка, в которой сидел попугай.

Попугай громко выкрикивал что-то немецкое. Она шикала на него, чтобы он замолчал, но он не унимался и как раз в ту минуту, когда она приблизилась к хвостатому дереву, весело и звонко сказал ей по-русски:

— Бал-да!

— Да это наша фря, наша Францевна! — в один голос закричали ребята.

И действительно это была Фанни Францевна, навсегда покидавшая Солнечную. По требованию звенового актива ее изгнали из стен санатории за головотяпство и неспособность к работе.

— А попугай у нее и вправду профессор! — сказал Зюка, подмигнув Цыбуле. — Кроет ее на всех языках.

Цыбуля загоготал и захрюкал. Это значило, что они помирились.

5. Ударники

Но что это? Фабрика? Мастерская? Завод?

Пилят, лепят, режут, строгают, малюют, буравят, шьют…

Набрали газетной бумаги, мастерят треугольные шляпы, украшают их лентами, перьями, звездами золотыми, серебряными и, напялив их на свои круглые головы, чувствуют себя нарядными, необыкновенными, новыми.

Это младыши. Их двадцать семь человек. Вот они берутся за ножницы, и из-под ножниц сыплются разноцветной лапшой узкие полоски бумаги.

Эту лапшу передают на другие кровати, и там при помощи клейстера она превращается в кольца — красные, золотые, зеленые, лиловые.

Кольца сыплются дальше — конвейером — к последнему ряду кроватей и там превращаются в длинную цепь.

— Это к Первомаю! — говорят младыши.

Между кроватями ходит с неразлучным своим чемоданчиком Адам Адамыч, молчаливый латыш, инструктор по ручному труду, и на лице у него удивление. В самом деле: что это стало с ребятами? Отчего они сегодня такие чудные? Не сорят обрезками, не брызгают клейстером. Сразу, по первой команде, снимают с себя свои роскошные шляпы и сдают звеновым, а те ходячим, а ходячие в самом стройном порядке, бережно и даже торжественно несут их в стеклянный шкаф. (Есть в палате у Адам Адамыча особенный шкаф, стеклянный, и там складывается все первомайское).

А если кто-нибудь из маленьких забудется и взвизгнет от радости или уронит ножницы, или звякнет жестянкой с клейстером, все взглядывают на него с упреком и ужасом и машут на него руками и шикают. А он краснеет, и по лицу его видно, что он чувствует себя великим преступником.

А старшие? Что сделалось с ними? Адам Адамыч глядит и не верит глазам. Они сами навалили на себя такую большую работу и дружно выполнили ее в несколько дней.

Шкаф Адам Адамыча уже доверху набит пароходами, цыплятами, мышками, тракторами, грузовиками, слонами, жирафами, изготовленными из картона и бумаги.

Там же хранятся плакаты, которые Первого мая будут висеть на особых щитах над кроватями. Сереже особенно дорог один — тот, на котором написано:

Всегда вперед,

Плечом к плечу,

Идем на смену

Ильичу!

потому что буквы для этого плаката он вырезал сам и наклеивал их вместе с Зюкой.

Оттуда же глядит и Зюкин змей, и блюминг, нарисованный Цыбулей.

Ребята чувствуют себя заговорщиками и каждую минуту переглядываются.

Их страшно занимает этот бой — соревнование с Приморской.

Когда Мише Донцову прописали касторку и он, по обычаю, на первых порах закапризничал, его соседи зашипели на него:

— Или ты забыл, что ты ударник?

И он тотчас же с такой готовностью проглотил свою ложку касторки, будто это лимонад или варенье.

А когда однажды во время молчанки на Сережу напала икота, все глядели на него с ненавистью, как на вредителя.

Напрасно он пытался оправдываться:

— Товарищи — ик! — я ненарочно.

Ему возражали сурово:

— На Приморской, небось, не икают…

Впрочем, приморские явно отставали от солнечных.

Среди приморских были неискоренимые жвачники, то есть такие вялые и безвольные мямли, которые не умеют быстро справляться с едой, цепенеют над каждой тарелкой.

Несмотря на увещания товарищей, жвачники приморской площадки затягивали каждый обед на 10–12 минут.

Это внушало солнечным чувство самодовольства и гордости.

А приморские, видя себя посрамленными, горячо убеждали жвачников во что бы то стало подтянуться.

Злодеи-жвачники упорно не сдавались.

Тогда на приморской был вывешен агитационный плакат, сочиненный тамошним десятилетним поэтом:

Поскорее жуй и жуй,

А иначе ты — буржуй.

Это, конечно, подействовало. Жвачничество сократилось на 48 процентов.

Но поздно: на Солнечной его ликвидировали целой декадой раньше.

Солнечные шли впереди также и по части лежания в постели. На Приморской доктора то и дело твердили:

— Нет, далеко вам до солнечных.

Но все же торжество победителей было неполное. Они знали, что стоит Ильку или Бубе выкинуть какой-нибудь трюк, и вся их победа превратиться в ничто.

Но Илько без мастирки присмирел и затих.

Он попытался было притвориться больным, чтобы его сослали в изолятор, к его милому Бубе, и для этого пустился на хитрость: сунул свой градусник в кружку горячего чая, и ртуть на градуснике подскочила до самого верхнего градуса, и няня с перепугу решила, что он сию минуту умрет, потому что с такими огромными градусами не прожить ни одному человеку.

Но доктор едва только взял его за руку и проверил по часам его пульс, сразу уличил его в мошенничестве:

— Ах ты, маримонда египетская!

После чего Илько окончательно стушевался и съежился.

Как-то вечером, дня через два, он попробовал пропеть свою «Гориллу», но все выразили такой страстный протест, что он моментально осекся и юркнул в постель, как в нору.

6. Ведра

А Буба?

Покуда ребята шили, пилили, строгали, лепили, кроили, буравили, Буба сонными глазами глядел на них в открытую дверь изолятора и, скучая, зевал во весь рот.

Ничто не занимало его. Он оживал только во время еды.

Все, что приносили ему, он съедал в один миг, не прожевывая, и сейчас же требовал:

— Еще!

Ему давали новую порцию, и он съедал ее еще быстрее, чем первую.

К остальному он был равнодушен. Даже когда Цыбуля вылепил из глины буржуя, в виде жирной хавроньи, сидящей верхом на пушке, и вся Солнечная хохотала неистово, так как буржуй у него вышел очень похож на него самого, на Цыбулю, Буба и не глянул в его сторону.

Впрочем, и ребята не слишком глядели на Бубу.

Их захватила работа. Адам Адамыч принес на площадку небольшие ведра для колхоза, изготовленные в здешней мастерской, и сказал, что их нужно выкрасить в зеленую краску.

Ведер было около сотни, а краска была не простая, эмалевая.

Красить ведра — великое счастье. Вы берете ржавое ведро, некрасивое, в царапинах, в пятнах, проводите зеленою кистью, и оно сейчас же хорошеет, становится молодым и нарядным. Тогда его подбирают ходячие и вешают на длинную палку рядом с другими такими же, и они сверкают на солнце и качаются под ветром, как живые, и запах от них идет замечательный.

«Дай мне хоть три тысячи ведер, я бы красил их и красил без конца!» с увлечением думает Сережа, макая широкую кисть в густую, вкусно пахнущую краску.

Но что это с Бубой? Он как будто впервые проснулся. Жадно глядит на зеленые ведра и, вытянув длинную шею, внюхивается, словно лягавая, в смолистый запах эмалевой краски.

Губы у него шевелятся и шепчут какое-то слово. Наконец он громко и протяжно кричит:

— Цыба-а-рка!

— Чего тебе? — кинулась к нему няня Аглая.

— Цыбарка! Цыбарка!

Аглая не поняла, но на всякий случай рассердилась:

— Как ты смеешь говорить такие слова? Замолчи сейчас же, а то…

И убежала прочь. Она думала, что цыбарка — ругательство.

Буба на минуту притих, но потом завопил опять:

— Цыбарка-а-а!

Сережа схватился за голову. Пропала Солнечная! Осрамилась навеки! Сейчас Буба сделает что-то ужасное — и все соревнование вдребезги.

Зюка объяснил ему шепотом:

— По-нашему, по-украински, цыбарка — ведро.

И в то же время кто-то закричал:

— Ведро!.. Ведро!.. Он просит, чтобы ему дали ведро.

И все заволновались:

— Не давайте!.. Разобьет!.. Поломает!..

Но Адам Адамыч сказал своим бесстрастным и настойчивым голосом:

— Нина! Возьми ведро и отнеси к нему.

Нина замахала костылем:

— Что вы! Что вы! Ни за что! Укусит!

Адам Адамыч медленно открыл чемоданчик, достал оттуда жестянку с эмалевой краской и, подняв с земли одно из некрашеных ведер, спокойно пошел к изолятору. Все смотрели на него, как на смельчака-укротителя, входящего в клетку к удаву.

Буба схватил ведро и сейчас же, словно боясь опоздать, сунул кисть в эмалевую краску и, брызгая, мазнул по ведру. И когда на ведре появилась полоска, такая зеленая, такая пахучая, он засмеялся, или вернее, заржал… И сейчас же оглянулся в испуге: не отнимут ли у него это счастье? И видя, что никто не отнимает, с той быстротою опять окунул свою кисть и опять провел зеленым по рыжему, и опять заржал от удовольствия. И сейчас же окунул ее снова.

— Не брызгай! Не брызгай! Ровнее! Спокойнее!

Но Буба ничего не слышал, и глаза у него были пьяные.