Дозволено цензурою. Спб., 7 Ноября 1893 г.

ДВАДЦАТОЕ СТОЛЕТИЕ. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ.

Текст и рисунки А. РОБИДА.

Перевод В. Ранцова.

Бесплатное приложение к «Вестнику Иностранной Литературы» 1894 г.

Часть первая

I

Несчастный случай с большим резервуаром электричества под литерой N. — Искусственная оттепель. — Великий ученый Филоксен Лоррис излагает своему сыну средство, с помощью которого рассчитывает побороть в нем, неблогоприятное наследственное предрасположение. — Родительские увещания по телефоносколу прерываются неожиданно.

Несчастный случай с большим резервуаром электричества под литерой N. — Искусственная оттепель. — Великий ученый Филоксен Лоррис излагает своему сыну средство, с помощью которого рассчитывает побороть в нем, неблогоприятное наследственное предрасположение. — Родительские увещания по телефоносколу прерываются неожиданно.

После полудня 12 декабря 1955 года, вследствие какой-то случайности, причина которой так и осталась невыесненной, разразилась над всею западной Европой страшная электрическая буря, — так называемое торнадо. Причинив глубокие пертурбации в правильном течении общественной и государственной жизни, буря эта принесла с собою много неожиданностей лицам, которых мы будем иметь честь вскоре представить читателю.

За две недели перед тем выпало много снега, покрывшего всю Францию, за исключением узкой полосы на самом юге, густым, великолепным, но чрезвычайно неудобным белым ковром. Министерство воздушных и земных путей сообщения, как и следовало ожидать, тотчас же предписало произвести искусственную оттепель. Техническая команда при большом резервуаре электричества под литерой N (в Ардешском департаменте), которой было поручено выполнить распоряжение министерства, успела, менее чем в пятичасовой срок, освободить весь северо-запад европейского материка от этого снега — белого савана, печально закрывавшего в былые времена по целым неделям и месяцам всю природу, и без того уже окутанную пасмурной зимнею мглою.

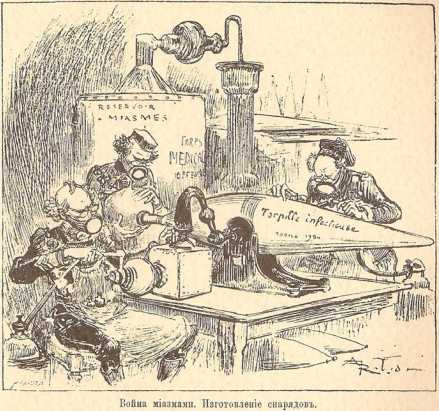

Современная наука сравнительно лишь недавно снабдила человека могущественными орудиями, доставившими ему возможность победоносно бороться со стихиями. Блогодаря ей он сумел подчинить себе даже беспощадную зиму, ледяную суровость которой должен был прежде выносить скрепя сердце, кутаясь и законопачиваясь у себя дома возле хорошо нагретой печи. Теперь метеорологические обсерватории не довольствуются уже пассивным записыванием перемен погоды. Имеё под рукой все необходимое для борьбы с неудобными или несвоевременными капризами атмосферы, обсерватории эти берут на себя активную роль и, по возможности, исправляют недосмотры матери-природы, которая позволяет погоде слишком уже своевольничать.

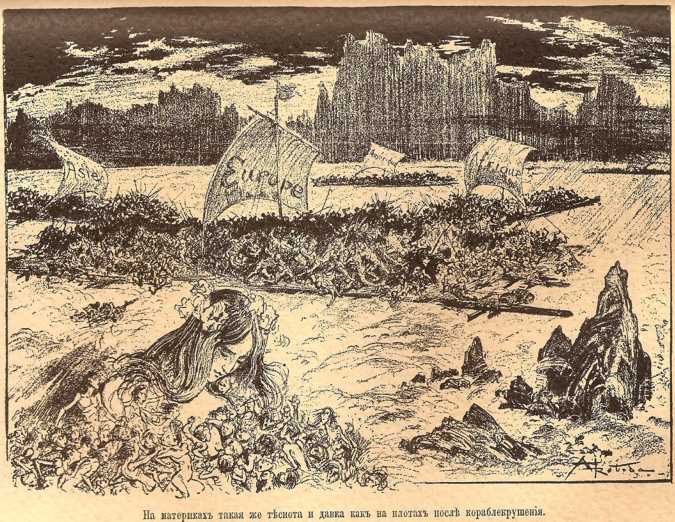

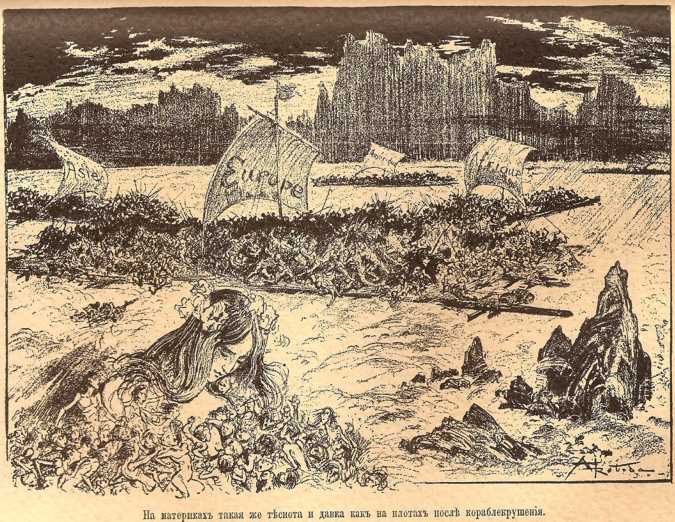

Как только свирепые аквилоны начинают приносить к нам холодное веёние полярных льдов, наши электротехники немедленно противопоставляют северным воздушным течениям другие, более сильные течения в противоположном направлении, заворачивающие их в громадные спирали. Образованные таким образом искусственные циклоны посылаются в африканскую Сагару, или же в раскаленные азиатские пустыни. Там они нагреваются сами и, в блогодарность за это, разражаются проливными дождями. С помощью таких остроумных приспособлений удалось возвратить земледелию бесплодные до тех пор пустыни в Африке, Азии и Австралии. Прежние раскаленные нубийские и аравийские пески стали земным раем, приносящим, блогодаря обильному орошению, богатые жатвы. Зато, когда летнее солнце нещадно печет европейские равнины, доводя чуть не до кипения кровь и мозги злополучных горожан и крестьян, искусственные воздушные токи устанавливают освежающее сообщение между Европой и Ледовитым океаном.

Погода, по прежнему, старается поддержать свою репутацию ветренности, но её капризы, иногда столь вредные и разрушительные, не имеют уже теперь для человека значения приговоров судьбы, против которых немыслима никакая борьба. Человек не уподобляется более смиренному, робкому, запуганному насекомому, которое, чувствуя себя беззащитным перед слепою яростью стихий, безропотно предается воле рока. Для него не существует теперь безусловной необходимости выносить периодические ужасы долгих зим или скоропреходящие, но разрушительные порывы бурь, вихрей, ураганов и землетрясений.

Роли переменились. Природа, покоренная человеком, должна сама сообразоваться с разумною его волей, научившейся изменять по собственному усмотрению и по мере надобности вечный круговорот времен года. Принимая во внимание потребности разных местностей земного шара, каждой из них ежедневно отпускается надлежащее количество теплоты, прохлады, или орошения. Таким образом устраняются и чрезмерные засухи, и излишек сырости. Современное человечество не расположено без всякого разумного основания дрожать от стужи, или жариться в собственном соку.

Упорядочив времена года, их распределили также более выгодным образом. С помощью электрических приборов для улавливания дождевых туч получилась возможность по произволу управлять их движениями. Ливни, грозящие помешать уборке хлебов, перехватываются на пути и отводятся туда, где земледелие нуждается во влаге, чтоб напоить жаждущие нивы.

В 1953 году минуло всего лишь каких нибудь пятнадцать лет с тех пор, как науке удалось достигнуть таких дивных успехов, а между тем успехи эти во многих местностях совершенно изменили лицо земли. Слывшие почти необитаемыми, пустыни, покрытые до тех пор лишь бесплодными песками да выветрившимися каменными глыбами, среди которых с трудом прозябало малочисленное население, мучимое голодом и жаждой, расцвели пышной кипучей жизнью.

Древняя Нубия воскресла. Выжженные палящим солнцем персидские степи, усеённые развалинами, воспоминание о которых не сохранилось лишь на скрижалях истории, оделись снова роскошным покровом зелени. Иссохшие было сосцы праматери народов Азии, опять обильно питают своим млеком род человеческий.

Окончательное подчинение себе электричества, этого таинственного двигателя миров, дозволило человеку изменить казавшееся неизменным, преобразовать порядок вещей, существовавший с незапамятных времен, усовершенствовать созданное и переделать то, что, по видимому, должно было остаться для людей навсегда недосягаемым.

Поработив электричество, человек приобрел себе в нем могущественного слугу. Дыхание вселенной, жизненная струя, пробегающая по жилам земным и пронизывающая эфир беспредельного пространства прихотливыми молниеносными своими зигзагами, — электричество было уловлено, заковано в цепи и приручено.

Оно выполняет теперь приказания человека, когда-то с ужасом взиравшего на проявления непонятного ему стихийного могущества. Оно смиренно и покорно идет туда, куда ему предписывают, работает и трудится для людей.

Электричество служит неистощимым источником тепла, света и механической силы. Порабощенная его энергия приводит в движение как громадные скопления колоссальных машин на миллионах заводов и фабрик, так и самые нежные механизмы усовершенствованных физических приборов. Оно мгновенно передает звук человеческого голоса с одного конца света в другой, устраняет предел человеческому зрению и носит по воздуху своего повелителя, человека, — неуклюжее существо, казавшееся осужденным ползать по земле, словно гусеница, не дожившая еще до превращения в бабочку.

Недовольствуясь тем, что является могущественным орудием производства, ярким светочем, рупором, передающим голос на какие угодно расстояния на суше, через моря и межпланетные пространства

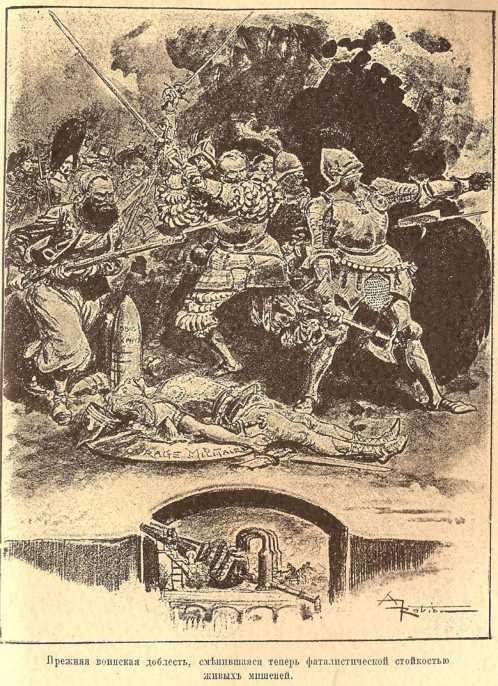

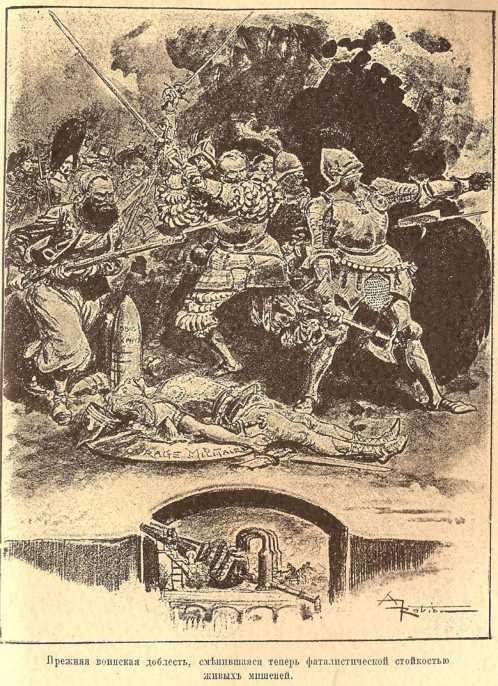

[1]), электричество выполняет кроме того еще тысячи различных других обязанностей. Между прочим оно служит в руках человека также оружием, — грозным смертоносным оружием на полях сражений…

Раб, которого мы принудили доставлять нам так много разнообразных услуг, оказывается, однако, ещё не вполне прирученным. Цепи, в которые он закован, недостаточно прочны для того, чтоб устранить всякую возможность неповиновения и бунта. За электричеством необходим строжайший неусыпный надзор, так как малейшее упущение, — ничтожнейший недосмотр, или невнимательность, могут доставить ему случай к неожиданному яростному нападению на беспечного своего властелина, или даже к грозному пробуждению свирепой энергии, способной вызвать стихийную катастрофу.

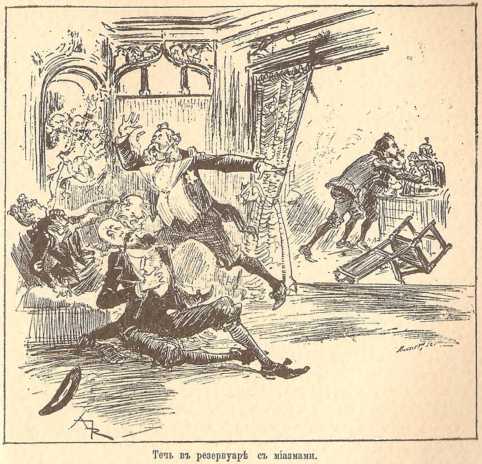

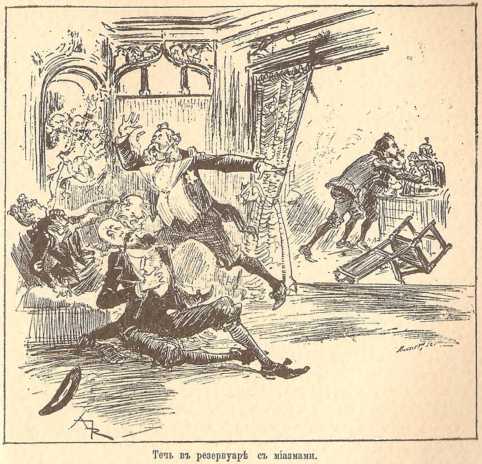

Как-раз 12 декабря именно и произошло, к несчастью, такое случайное упущение, вызванное мгновенной рассеённостью кого-нибудь из дежурных электротехников, заведывавших искусственной оттепелью, которая так успешно производилась технической командой при главном электрическом резервуаре под лит. N. В то самое мгновенье, когда эта метеорологическая операция была уже благополучно окончена, обнаружилась течь в большом резервуаре электрической энергии. Это произошло до такой степени внезапно и с такой неудержимой стремительностью, что команде удалось из двенадцати запасных магазинов спасти только два. Вся электрическая энергия десяти магазинов вырвалась на свободу и произвела страшную катастрофу. Внезапное нарушение атмосферного равновесия неизбежно должно было вызвать опустошительную электрическую бурю, — грозное торнадо, не составляющее, впрочем, редкости в электрических центрах, которым, несмотря на все меры предосторожности и предусмотрительности, ежегодно приходится переживать по несколько таких бурь.

Надо поневоле мириться с этими катастрофами, точно также как и с тысячами крупных и мелких несчастных случайностей, которым мы подвергаемся, лавируя в хитросплетенных сетях нашей архинаучной цивилизации. Торнадо, исходившее из резервуара N (под № 17), распространялось сперва прихотливыми извилинами в линейном направлении. При этом, на пути торнадо, из числа разговаривавших по телефону, несколько человек были убиты наповал, другие же парализованы электрическим ударом. Затем свободный, или, как принято его называть, неправильный электрический ток, притянув к себе с непреодолимою силой соседние запасы электричества, находившегося в скрытом состоянии, приобрел быстрое вращательное движение, превратился в циклон, причинил множество несчастных случайностей в местностях, через которые пробежал и произвел ужасающие пертурбации в обычном течении частной и общественной жизни. Эти беспорядки неукоснительно привели бы к какому-нибудь страшному местному катаклизму, если б с первого же момента не были приведены в действие в угрожаемых местностях все приспособления для улавливания свободных токов. Электротехники, однако, не дремали и торнадо, наделав по обыкновению множество более или менее крупных бед, должно было рассеёться. Неправильный ток уловили и отвели куда следует, прежде чем он успел причинить особенно крупную катастрофу.

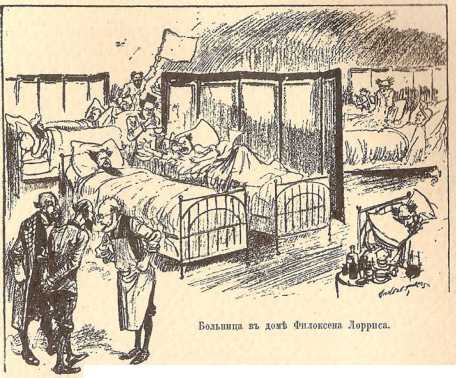

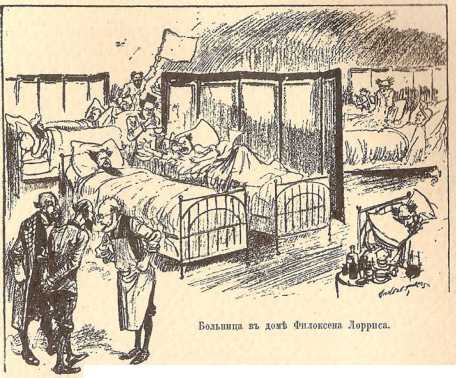

В Париже, в великолепном доме XLII общины на саннуасских холмах, отец читал строгий выговор сыну как раз в то время, когда разразилось торнадо. Отец этот был никто иной, как знаменитой Филоксен Лоррис, — великий изобретатель, — известный ученый, — специалист по всем отраслям знания, — туз из тузов современной научной промышленности.

Филоксен Лоррис совсем не похож на прежних типичных робких и добродушных ученых, которые даже и с очками обыкновенно ничего не видали у себя под носом. Рослый, дородный, краснощекий и бородатый Филоксен — человек с самоуверенными решительными манерами, энергическими, быстрыми движениями и несколько грубоватым тоном голоса. Родители его, мирные простолюдины, жили изо дня в день, или лучше сказать прозябали, на какие-нибудь ничтожные 10.000 руб. ежегодного дохода. Он сам создал выдающееся свое положение в свете. Окончив первым, сначала Политехническую школу, а затем Международный Институт Научной Промышленности, он отклонил предложения группы финансистов, намеревавшихся его эксплуатировать общепринятым порядком и выпустил сам четыре тысячи акций по тысяче двести пятидесяти рублей каждая, для эксплуатации гениальных своих идей в течение ближайшего десятилетия. Блегодаря громкой репутации, которою он пользовался уже и в то время, все эти акции были разобраны в самый день выпуска.

Заручившись таким образом пятью миллионами франков, Филоксен Лоррис тотчас же построил большой завод по совершенно новому, заранее обдуманному и тщательно изученному плану. Барыши от этого предприятия оказались такими значительными, что, на обеспеченную себе по договору крупную их часть, Лоррис приобрел возможность еще до истечения четвертого года скупить все свои акции. С тех пор дела его пошли по истине блистательным образом. Он обзавелся превосходно организованной лабораторией для новых исследований, окружил себя сотрудниками из первоклассных ученых и последовательно пустил в ход дюжину колоссальных, необычайно выгодных промышленных предприятий, в основе которых лежали собственные его гениальные открытия и изобретения.

Слава, почести и деньги сыпались градом на счастливого Филоксена Лорриса. Деньги нужны были ему в качестве оборотного капитала для грандиозных предприятий: фабрик, заводов, лабораторий, пробных мастерских и бесчисленного множества контор, разбросанных по всему свету. Разрабатывавшиеся уже предприятия доставляли в изобилии фонды для осуществления новых предприятий, только что задуманных и не прошедших еще через горнило практического опыта. Что касается до почестей, то Филоксен Лоррис ими не пренебрегал. Он сделался вскоре членом всех академий и научных институтов, а также кавалером многочисленных орденов как старой Европы и зрелой Америки, так и юной Океании.

Сооружение линии прямого сообщения между Парижем и Пекином по пневматическим трубам из металлизированной бумаги доставило Филоксену Лоррису сан китайского мандарина с изумрудным шариком на папке и титул князя Тифлисского в Закавказье. К тому времени он был уже графом Лоррисом в Северо-Американских Соединенных Штатах (где несколько времени тому назад признано было необходимым узаконить пожалование дворянского достоинства за важные заслуги), бароном Придунайского королевства и т. д. и т. д. Более всего, разумеется, гордился он просто на-просто тем, что был Филоксеном Лоррисом. Это не мешало ему, однако, выставлять при случае длинную вереницу своих титулов, производившую всегда сильное впечатление в объявлениях и рекламах.

Само собою разумеется, что Филоксен Лоррис был по уши погружен в научные исследования и коммерческие предприятия. Несмотря на это, он, благодаря изумительной деётельности, находил время наслаждаться жизнью и доставлять кипучей своей натуре все истинные наслаждения, доступные в здешнем мире богатому человеку, пользующемуся здравым умом в здравом теле. Женившись в промежутке между двумя открытиями и изобретениями, он прижил от этого брака всего только одного сына, Жоржа Лорриса, которому, как уже упомянуто, и читал строгий выговор в тот самый день, когда разразилось торнадо.

Жорж Лоррис — красивый молодой человек лет двадцати семи, или двадцати восьми, наследовавший от отца крупный рост и крепкое сложение, обладал, в качестве особой приметы, длинными светлорусыми усами, придававшими его лицу характерное энергическое выражение. Он ходит взад и вперед по комнате, отвечая иногда приятным, звучным голосом на родительские увещания.

Отец его в эту минуту находится, впрочем, в тысяче двухстах верстах от Парижа, в Каталонских горах, в доме главного инженера принадлежащих ему ванадиевых рудников, но является словно живой на зеркальной пластинке телефоноскопа, этого дивного изобретения, существенно улучшившего простой телефонограф и недавно лишь доведенного до высшей степени совершенства самим Филоксеном Лоррисом.

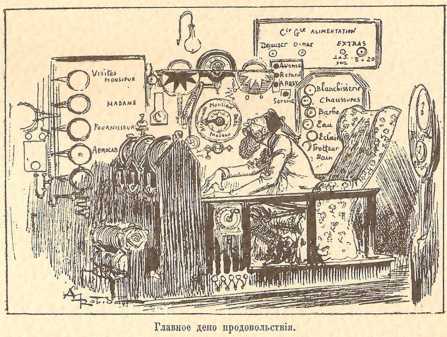

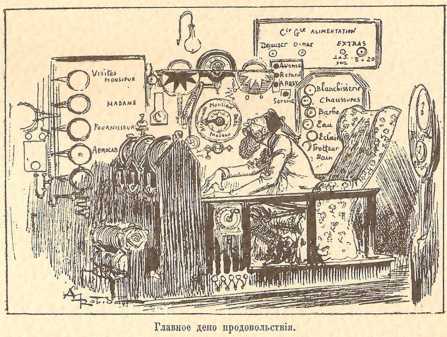

Это изобретение не только дозволяет вести на произвольно далеком расстоянии разговор с каждым из абонентов „Электрического сообщения по сети всемирных проводов", но также и видеть своего собеседника в той обстановке, в которой он на самом деле находится в момент разговора. Таким образом уничтожается до известной степени расстояние, к великому счастию семейных кружков, члены которых нередко разбросаны в наш деловой век по всему свету, и несмотря на то, могут теперь каждый вечер обедать вместе, хотя и за различными столами, отстоящими иной раз на несколько тысяч верст друг от друга, но тем не менее образующими в совокупности как бы один общий семейный стол.

В телепластинке, как сокращенно называют у нас телефоноскоп, виден Филоксен Лоррис, тоже прогуливающийся по комнате, с сигарой в зубах и заложив руки за спину. Он говорит:

— Дело в том, любезнейший, что все мои попытки обработать и улучшить твои мозги остались тщетными. Вместо того, чтобы приобрести такого сына, какого я, Филоксен Лоррис, был вправе ожидать и требовать, т. е. усовершенствованного, утонченного культурой, одним словом самого высокопробного Лорриса, я получил… кого же, спрашивается?..

— Жоржа Лорриса! — не спорю, славного малого, очень и очень неглупого… но… и всё тут! Ты ведь теперь только поручик химической артиллерии, а между тем, скажи-ка на милость, сколько тебе лет?

— Увы, целых двадцать семь! — отвечал Жорж, обращаясь с улыбкою к зеркалу телефоноскопа.

— Я ведь, душа моя, не смеюсь, так и ты постарайся быт хоть немного посерьезнее! — с горячностью возразил Филоксен Лоррис, энергически пытаясь раскурить свою сигару.

— Она у тебя погасла, — заметил ему сын. — Надеюсь, ты извинишь за дальностью расстояния, что я не предлагаю тебе спичек?

— Видишь-ли, — продолжал отец, — я в твои годы пустил уже в ход первые мои крупные промышленные предприятия; я был уже знаменитым Филоксеном Лоррисом, тогда как ты довольствуешься ролью папенькиного сынка и позволяешь своей жизни протекать в мирном бездействии… Скажи, чего ты в сущности достиг собственными твоими заслугами? Ты не ознаменовал себя решительно ничем; окончил все высшие учебные заведения, не выделяясь из толпы простых смертных, и теперь служишь в химической артиллерии в чине какого-то поручика…

— Что же прикажете делать! — возразил молодой человек, в то время, как его отец, в пластинке телефоноскопа, сердито оборачивался к нему спиной и уходил в противоположный конец своей комнаты. — Чем же я виноват, папаша, что ты открыл, изобрел и устроил решительно все, что было можно открывать, изобретать и устраивать! Я слишком поздно явился на свет Божий и нашел уже его отлично улаженным. Ты сам предвосхитил у нас все и поставил нас в невозможность придумать что нибудь крупное.

— Пустяки!.. Современная наука еще в младенчестве и только лишь начинает лепетать. В будущем столетии станут смеёться над нашим невежеством! Впрочем, мы с тобой отклоняемся теперь от дела… Милейший мой Жорж!

Сожалею до крайности, что ты, благополучно отслужив срок воинской повинности, всё-таки, кажется, не можешь с честью-продолжать мои работы, т. е. заведовать большой моей лабораторией, — лабораторией Филоксена Лорриса, пользующейся столь заслуженной всемирной известностью, — и выполнять обязанности главного директора двухсот заводов и фабрик, эксплуатирующих мои открытия.

— Разве ты собираешься уж удалиться на покой?

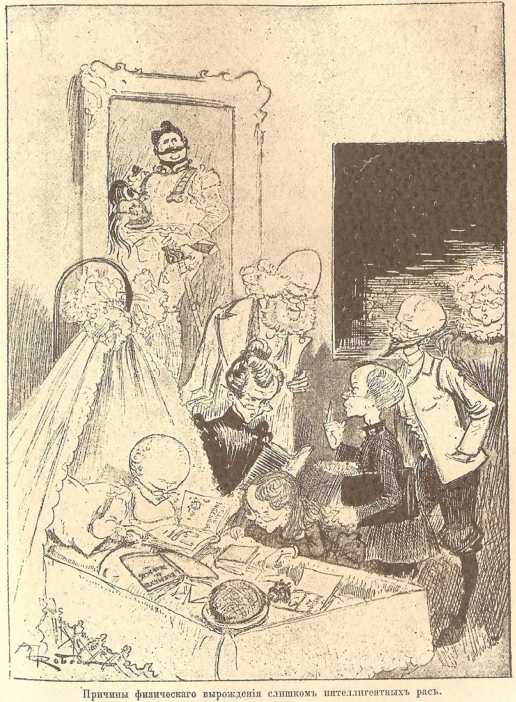

— Ни под каким видом! — энергически воскликнул Филоксен. — Я имел только в виду приобщить тебя, как говорится, к моим работам, — идти вместе с тобою на поиски новых открытий, — заниматься новыми исследованиями и опытами… Как мало сделано еще мною по сравнению с тем, что можно было бы сделать двум таким людям, как я, которые стали бы думать и действовать сообща!.. К несчастью, друг мой, ты не можешь быть вторым Филоксеном. Жаль! Очень жаль!.. Я не обратил своевременно внимания на законы проявления атавистической наследственности и не собрал необходимых справок!.. Что-ж делать, не даром ведь говорят: „молодо зелено“! Я хоть и вышел первым из Международного института научной промышленности, но всё-таки оказался легкомысленным юнцом! Да, милый сынок, надо сознаться, что нельзя вполне возлагать на тебя ответственность за недостаточно научное строение твоего мозга. Кругом виноватой оказывается в этом твоя мать или, лучше сказать, виноват один из её предков… Я слишком поздно навел необходимые справки, а потому, пожалуй, часть вины падает также и на меня. Тем не менее я произвел строгое расследование и открыл в семье твоей матери…

— Что же ты открыл? — спросил очевидно заинтересованный Жорж Лоррис.

— Проследив всего только три предшествовавших поколения, я нашел там из рук вон дурную отметку, пагубный порок, страшную язву, способную передаваться по наследству…

— Язву?

— Да! Видишь-ли, прапрадед твоей матери, т. е. твой пра-прапращур, был сто пятнадцать лет тому назад, приблизительно в 1840 году…

— Чем же он был? Что ты хочешь сказать? Ты меня пугаешь!..

— Художником! — воскликнул тоном глубокого соболезнования Филоксен Лоррис, бессильно опускаясь в кресла.

Жорж Лоррис не мог удержаться от смеха, вероятно, показавшегося его папаше не совсем почтительным. По крайней мере, Филоксен Лоррис, словно укушенный змеей, вскочил на ноги в пластинке телефоноскопа.

— Да, это был художник! — воскликнул он, — и к тому же художник-идеалист из школы тогдашних туманных романтиков, — мечтатель, вечно гонявшийся за призрачными созданиями своей фантазии, не имевшими прочной реальной подкладки! Ты понимаешь, что я навел на этот счет самые точные справки… Желая в точности определить размеры постигшего меня бедствия, я советовался с величайшими из современных художников, с фотоживописцами нашей Академии… Теперь я знаю, как нельзя лучше, кто такой был твой прапрапрадед!.. Небось, он не изобрел бы тригонометрии!.. По всему видно, что в его распоряжении имелись такие же легковесные ветреные мозги, как и твои, — лишенные, опять таки, подобно твоим мозгам, извилин серьезности. От него именно ты и наследовал недостаток способностей к точным наукам, который я всегда ставил тебе в укор. Да; тут положительно действует атавизм! Каким образом, спрашивается теперь, уничтожить влияние возродившегося в тебе прапрапрадеда? Как убить этого злодеё? Надеюсь, ведь ты понимаешь мое решение бороться с ним и убить его во что бы ни стало…

— Что то мудрено убить человека, умершего более ста лет тому назад! — заметил улыбаясь Жорж Лоррис. — Предупреждаю тебя кстати, папаша, о твердом моем намерении защищать предка, горделивого твоего презрения к которому я вовсе не разделяю.

— Я тем не менее решил его уничтожить, разумеется, уничтожить нравственно, так как злодей, разрушивший мои планы, оказывается материально недосягаемым! Во всяком случае я намерен бороться с его зловредным влиянием и во что бы ни стало одержать над ним верх… Само собой разумеется, сын мой, что я не хочу от тебя отрекаться. Бедное дитя! Ты ведь не столько виноват, сколько несчастлив! Все-таки же ты, ведь, моя плоть и кровь… Нет, я от тебя не отказываюсь!.. Правда, я не могу тебя переделать или хотя бы отдать снова, как это мне приходило было на ум, лет на пять, или на шесть в Интенсивно-научный институт…

— Благодарю покорно, я предпочту употребить эти годы иначе! — с ужасом воскликнул Жорж.

— У меня есть другой план, несравненно лучший, так как ведь ты, чего доброго, не особенно много вынес бы даже из этого института!..

— В чем же заключается этот лучший план?

— Я тебя женю и спасу нас всех этой женитьбой…

— Женитьбой? — с изумлением повторил Жорж.

— Пойми же, ведь речь идет о строго обдуманном разумном браке, в котором я позабочусь, чтобы все выгодные шансы были на нашей стороне. Мне необходимы четыре внука или внучки (я предпочел бы, впрочем, мужеский пол) — одним словом четыре отпрыска от Филоксено-Лоррисовского древа. Одного я сделаю химиком, другого естествоведом, третьего врачом, а четвертого механиком. Взаимно пополняя друг друга, они увековечат научную династию Филоксено-Лоррисов… Промежуточное звено между ними и мною я считаю неудавшимся…

— Покорнейше благодарю!..

— Совершенно неудавшимся! Это не имеющий рыночной ценности продукт, который остается только списать со счетов магазина. Не возлагая никаких надежд на промежуточное звено, я устраиваюсь так, чтоб передать дело из рук в руки непосредственно внучатам. В этом-то именно и заключается мой проект. Приступая к его осуществлению, я не намерен терять попусту время, а потому прежде всего должен женить тебя, любезнейший!

— Надеюсь, мне позволительно будет осведомиться, на ком именно?

— Это не твое дело!.. К тому же я и сам пока еще не знаю хорошенько, на ком тебя женить. Надо ведь, приискать невесту с истинно-научными мозгами, по возможности достаточно зрелую для того, чтоб в голове у неё не было и тени ветреных мыслей!..

Жорж собирался что-то ответить, когда по всему дому пробежало первое электрическое сотрясение, вызванное несчастным случаем с резервуаром за № 17. Юный поручик бросился в кресла и поспешно поднял ноги вверх, чтоб избежать соприкосновения с полом, передававшим новые сотрясения. Что касается до его отца, то он остался совершенно спокойным.

— Видишь, какой у тебя ветер в голове! Ты не позаботился надеть изолированные подошвы и путешествуешь таким неосторожным образом по дому, пронизанному во всех направлениях сетью проводников, где электричество течет, словно кровь в человеческих жилах! Сейчас подвяжи себе подошвы и слушай внимательно, что я тебе говорю! У вас там где-нибудь по соседству обнаружилась течь из электрического резервуара. Это очень неприятный казус, последствий которого заранее предвидеть нельзя… Однако же, мне некогда!.. До свидания. К тому же в сообщениях между нами начинается уже путаница…

Действительно, образ Филоксена Лорриса, чрезвычайно ясно отражавшийся до тех пор в теле-пластинке, внезапно ослабел. Контуры его утратили свою определенность и вскоре совершенно рассеёлись, уступив место хаотическому сборищу неёсных, трепетных пятен.

II

Свободный ток. — Катастрофа с туренским клубом воздухоплавания. — Знакомство по телефопоскопу с семьей старшего инспектора альпийских маяков, инженера Лакомба.

Свободный ток. — Катастрофа с туренским клубом воздухоплавания. — Знакомство по телефопоскопу с семьей старшего инспектора альпийских маяков, инженера Лакомба.

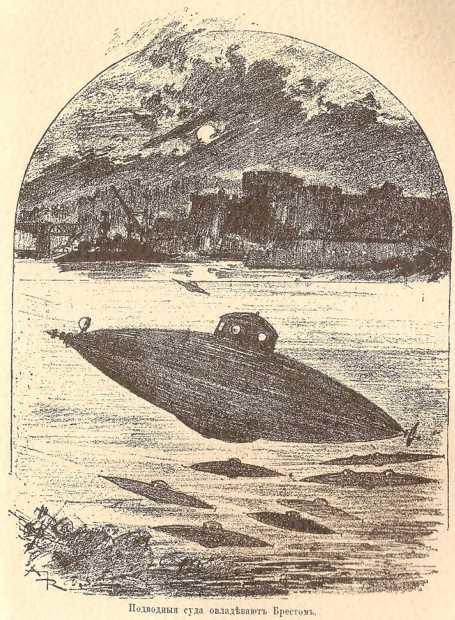

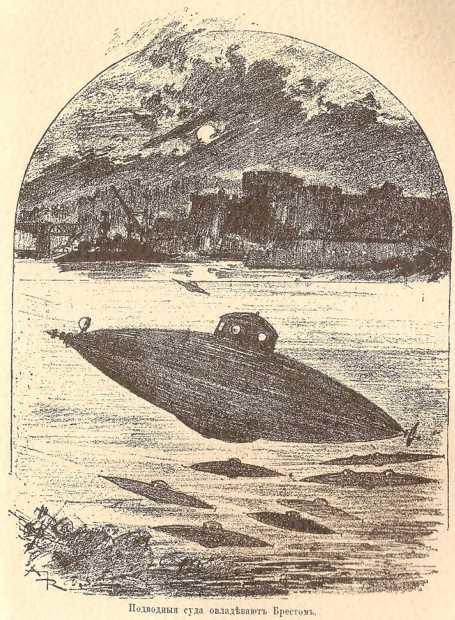

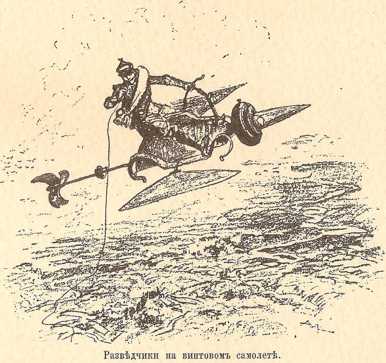

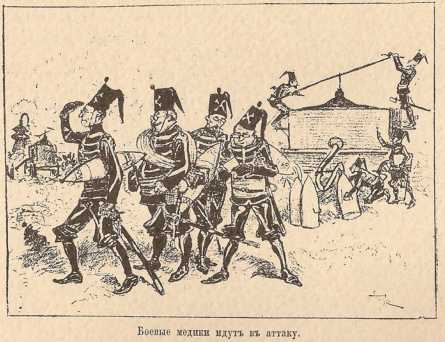

Торнадо было в полном разгаре. Свободный ток сорвавшегося, если можно так выразиться, с цепи электричества — грозной могущественной стихийной силы, которая с негодованием лишь подчинялась человеку, дерзнувшему наложить на нее свою властную руку, — охватывал теперь вихревыми своими струями приблизительно пятую часть Европы и беспощадно свирепствовал на всем этом протяжении. В течение целого уже часа все электрические сообщения были прерваны, что, разумеется, вызвало величайшее расстройство как в частных так и в общественных делах. Сообщения по воздуху тоже прекратились. Воздушные корабли и экипажи всевозможных наименований почти мгновенно исчезли из небесной выси, где бушевал с обычной своей бесцеремонностью ураган. Несмотря, однако, на то, что все воздушные суда, по первому же сигналу своих электрометров, приняли все возможные меры предосторожности, произошло несколько крушений. Воздушные кабриолеты, оказавшиеся на пути электрического смерча, в первое мгновение после того как он вырвался из резервуара и проносился над Лионом, были уничтожены бесследно в буквальном значении этого слова, так как от них не уцелело ни единой щепы. Несколько воздушных кораблей, захваченных врасплох, прежде чем успели окружить себя облаком изолирующего газа, играющего роль масла в бурях на море, упали стремглав с вышины вследствие внезапной поломки механизмов. При этом пассажиры и экипаж были разумеется убиты, или, в наиболее благоприятном случае, тяжело ранены.

Самая страшная воздушная катастрофа произошла между Орлеаном и Туром. Туренское общество воздухоплавания ежегодно устраивает, как раз 12 июля, большую гонку на призы. От тысячи до тысячи двухсот воздушных экипажей всяких размеров и форм с интересом следили и на этот раз за перипетиями большого состязания на почетный приз, в котором участвовало двадцать восемь быстроходных „воздушных стрел“. Внимание было до такой степени сосредоточено на гонке, что в большинстве воздушных экипажей даже не заметили, как стрелка электрометра начала вдруг вертеться словно угорелая. Среди громких ура и возгласов со стороны закладчиков не слышали даже сигнала тревоги, поданного звонками электрометров.

Беда была так сказать уже на носу, когда ее наконец усмотрели. Тогда вся масса воздушных экипажей ринулась в самом фантастическом беспорядке вниз, чтоб как нибудь укрыться от настигавшего ее урагана. Более чем тысячная толпа разнообразнейших летательных снарядов перепуталась в хаотическую груду, причем дело не обошлось без столкновений, сопровождавшихся во многих случаях серьезными авариями. Торнадо, налетевшее с быстротою молнии, унесло с неудержимою силой все, что не успело своевременно спастись бегством. Злополучные воздушные корабли, захваченные ураганом, были несколько секунд спустя брошены в изуродованном виде наземь в двухстах верстах от Тура. Счастье еще, что большие воздушные суда, на которых находились члены воздухоплавательного клуба со своими семьями, были снабжены новоизобретенным прибором, соединявшим электрометр и резервуар изолирующего газа с автоматически действующим клапаном. Как только отклонение стрелки электрометра перешло за известный предел и указало существование в атмосфере опасного напряжения, клапан открылся сам собою, и воздушные суда, окруженные надежным изолирующим облаком, были в состоянии благополучно достигнуть пристани клуба, выдержав, впрочем, на пути сильнейшую качку.

Вернемся, однако, в Париж, в великолепный дом Филоксена Лорриса. Весь саннуасский квартал, в котором находился этот дом, представлял во время торнадо по истине ужасающее зрелище. Отовсюду сверкали страшные молнии, а кругом раздавался оглушительный грохот, раскаты которого, отражаясь от холмов многоголосым эхо, замирали, казалось, лишь для того, чтоб возродиться снова с удвоенною силой.

Жорж Лоррис в изолирующих туфлях и перчатках смотрит из окна своей комнаты на бушующую грозу. Он понимает, что при таких обстоятельствах остается только вооружиться терпением и в благоразумном бездействии ожидать, пока беснующийся свободный ток будет, наконец, уловлен.

Вдруг, после крещендо электрических разрядов и ужасающего грохота, сопровождавшего грандиознейшие столбовые и змеевидные молнии, природа как бы испустила вздох радостного облегчения, и всюду мгновенно восстановилось спокойствие. Геройское мужество инженеров и нижних чинов электротехнического поста № 28 в Амьене разбило, наконец, торнадо и, захватив свободный ток, отвело его в соответственный резервуар. Помощник старшего инженера и тринадцать рядовых пали жертвами служебного своего долга, но за то электрическая буря прекратилась и новых катастроф более уже не предстояло впредь до следующей ближайшей несчастной случайности.

Опасность была устранена, но и по миновании её не удалось тотчас же устранить причиненные бурею беспорядки в электрических сообщениях. На зеркальной пластинке телефоноскопа у Жоржа Лорриса, как и на прочих телепластинках района, охваченного электрическим смерчем, мелькали с баснословной быстротой тысячи хаотических образов. Звуки, приносившиеся отовсюду, наполняли весь дом шумом и гулом, походившим на завывание новой, еще более свирепой бури. Можно представить себе что такое это было, принимая во внимание, что каждый телефон добросовестно передавал все звуки, слышавшиеся по соседству от приемных аппаратов на протяжении 1.600 квадратных миль. Звуки эти, слагаясь с ужасающей силой в один общий шум, воспроизводились во всей их совокупности каждым из телефоноскопов.

Сам по себе этот факт не представлял ничего удивительного. Электрическая буря не могла не произвести серьезных пертурбаций на центральной телефоноскопической станции. Там, как и на главных линиях, изоляция проводников кое-где пострадала, проволоки местами расплавились и вступили в металлическое соединение друг с другом. Все это разумеется были мелочи, неспособные причинить самомалейшого вреда никому, кроме тех, кто вздумал бы разве прикоснуться к электрическим приборам. Жорж Лоррис, развернув книжку с фотографическими иллюстрациями, уселся в кресло с твердым намерением терпеливо выждать окончания телефоноскопического кризиса. Оно не заставило себя долго ждать. Минут через двадцать адский шум внезапно замолк. Центральная станция отвела неправильные токи в землю. Тем не менее на исправление всех повреждений по линии требовалось еще не менее двух или трех часов, а в ожидании этого каждый из аппаратов оказался в постоянном сообщении с каким-либо другим теле. Это случайно установившееся сообщение не могло быть прервано раньше приведения станционных приборов в совершенный порядок.

В пластинке телефопоскопа у Жоржа Лорриса хаотический беспорядок постепенно улегся. Фигуры перестали мелькать и сменяться одна другою, а взамен того начали принимать более определенные очертания. Наконец получилось отчетливое и совершенно ясное изображение, неизменно остановившееся в зеркале.

Это была простенькая небольшая комнатка с светленькими обоями, вся меблировка которой состояла из нескольких стульев и стола, заваленного книгами и тетрадями. На одном из стульев возле камина лежал женский рабочий несессер. В комнатке никого не было, кроме молодой девушки, которая, забившись в угол и припав почти на колени, казалась все еще до нельзя испуганной. Она закрывала глаза руками и отнимала руки от лица лишь для того, чтобы с отчаянием затыкать себе уши.

Жорж Лоррис обратил сперва внимание только на грациозный, стройный стан девушки, изящные маленькие её ручки и великолепные светло-русые волосы, пришедшие слегка в беспорядок. Желая ободрить незнакомку, казавшуюся парализованной от ужаса, он решился с нею заговорить и сначала сказал потихоньку:

— Извините меня, сударыня…

Девица, очевидно, не слышала этих слов. Уши у неё были заткнуты, а страшный шум, который только что успел прекратиться, еще отдавался в голове.

— Сударыня! — громко крикнул ей тогда Жорж. Молодая девушка, все еще продолжая затыкать уши, не трогалась с места и ограничилась тем, что, повернув голову, взглянула с растерянным видом на свой телефоноскоп.

— Опасность совершенно миновала, сударыня! Успокойтесь, — ласково продолжал Жорж. — Надеюсь, вы меня слышите?

Она отвечала лишь утвердительным кивком головы.

— Теперь нечего более опасаться. Электрическая буря прекратилась…

— Убеждены вы, что эти ужасы не возобновятся? — осведомилась молодая девушка. Голос её так дрожал, что Жорж Лоррис с трудом лишь понял, что именно она хотела ему сказать.

— Они благополучно окончились. Все приведено в порядок, и страшный шум, который, по-видимому, вас так сильно встревожил, совершенно уже прекратился…

— Ах, сударь, как я перепугалась! Вы и представить себе не можете, как мне было страшно! — вскричала молодая девушка, едва осмеливаясь выпрямиться.

— Да ведь на вас нет изолирующих туфель! — заметил укоризненным тоном Жорж, увидев при её движении маленькую ножку, обутую в крохотный башмачок.

— Нет, туфли остались наверху в уборной! Я не посмела сходить туда за ними.

— Да ведь вас, бедняжку, могла убить молния, если б ваш дом оказался как раз на пути вырвавшегося на свободу электрического тока! Будьте вперед осторожнее! Такие серьезные случайности, как нынешнее торнадо, сравнительно редки, но всё-таки необходимо быть всегда наготове и держать где-нибудь поблизости предохранительные средства, которые наука дает нам в руки… или надевает на ноги… против опасностей, создаваемых ею же самой!..

— Пожалуй, что наука поступила бы гораздо лучше, если б создавала поменьше поводов к опасности! — сказала, слегка надув губки, молодая девица.

— Признаюсь, что это и мое мнение, — подтвердил улыбаясь Жорж Лоррис. — Вижу, сударыня, что вы начинаете успокаиваться. Вы бы хорошо сделали, если б потрудились сейчас же сходить за изолирующими туфлями.

— Разве опасность еще не миновала?

— Электрическая буря совершенно рассеялась, но она произвела всюду беспорядки, которые могут повлечь за собою кое-где местные несчастные случаи. Торнадо повредило без сомнения в большей или меньшей степени все линии электрических сообщений. В следствие индукции могли образоваться скопления электричества в скрытом состоянии, способные внезапно превратиться в свободную энергию и т. п. Надо еще часок — другой соблюдать все меры благоразумной предосторожности.

— Бегу за изоляторами! — вскричала девица.

Минуты через две она вернулась в изолирующих туфлях, надетых поверх башмачков. Войдя в комнату, она прежде всего бросила взгляд на телепластинку и была, по-видимому, очень изумлена, увидев там опять Жоржа Лорриса.

Находя её удивление совершенно понятным, молодой человек счел долгом объясниться.

— Прошу вас, сударыня, принять во внимание, — сказал он, — что торнадо произвело маленькую путаницу в телефоноскопических сообщениях. Пока на главной станции чинят испорченные проводы, исправляют поврежденную изоляцию и т. п., пришлось наугад соединить все приборы попарно друг с другом. Судьбе угодно было установить между нами сообщение, но, разумеется, лишь не надолго. Поэтому прошу вас не пугаться… Позвольте, однако, вам представиться: Жорж Лоррис из Парижа, инженер, каких нынче развелось много!

— Эстелла Лакомб со станции Лаутербруннен в Швейцарии. Тоже инженер, или почти инженер, так как мой отец, здешний инспектор горных маяков, хочет определить меня на службу к себе в участок.

— Очень благодарен, сударыня, счастливому случаю, позволившему мне хоть немного вас успокоить. Вы кажется, очень перепугались?

— Да, очень! Я осталась дома с одной лишь нашей служанкой Гретли, которая еще пугливее меня. Она теперь уж целых два часа сидит в кухне, забившись в угол и накрыв себе голову платком. До сих пор еще она и не шелохнулась… Отец уехал осматривать маяки, а мамаша отправилась в четверть первого пополудни с поездом пневматической дороги в Париж, купить там кое-какие мелочи… Дай Бог только, чтоб не случилось какого-нибудь несчастья с пневматическими трубами! Мамаше следовало вернуться в семнадцать минут шестого, а теперь, ведь, уже тридцать пять минут восьмого…

— Отправление пневматических поездов приостановлено на время электрического урагана, но запоздавшие поезда будут безотлагательно отправлены, и ваша мамаша, без сомнения, не замедлит вернуться…

Эстелла Лакомб очевидно еще не совсем успокоилась. Она вздрагивала при малейшем шуме и, чтобы взглянуть на небо, от времени до времени подходила к окну, из которого, сколько можно судить, открывался вид на ущелье, глубоко прорезавшееся в горном кряже. Жорж Лоррис, чтоб успокоить свою собеседницу, принялся обстоятельно излагать ей теорию электрических вихрей, объясняя причины этих вихрей и производимые ими катастрофы, зачастую очень сходные с результатами обыкновенных землетрясений. Эстелла слушала его молча и казалась все еще бледной и взволнованной, а потому он признал уместным прочитать ей длиннейшего лекцию об электрических смерчах, в которой доказывал, что они возникают все реже, благодаря тщательным мерам предосторожности, принимаемым электротехниками. Вместе с тем также и катастрофы, производимые смерчами, становятся с каждым часом все менее грозными, но мере совершенствования приборов, предназначенных для улавливания электрических токов, вырвавшихся на свободу.

— Впрочем, вам это известно также хорошо, как и мне самому, так как вы, ведь, тоже инженер! — сказал он, внезапно прерывая свои объяснения, слегка отзывавшиеся, по его мнению, педантизмом.

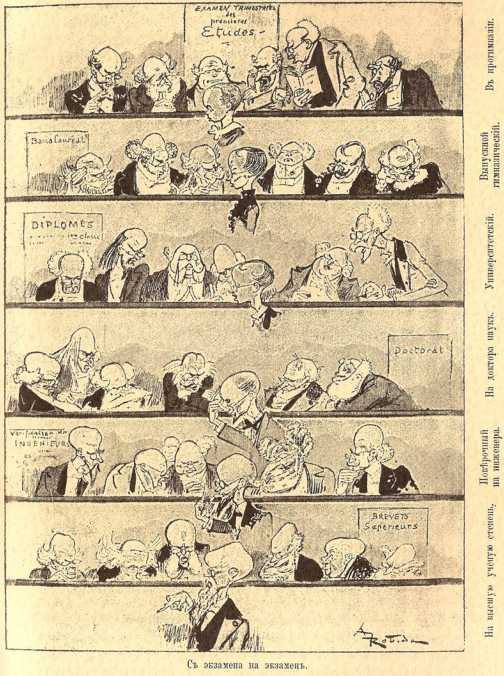

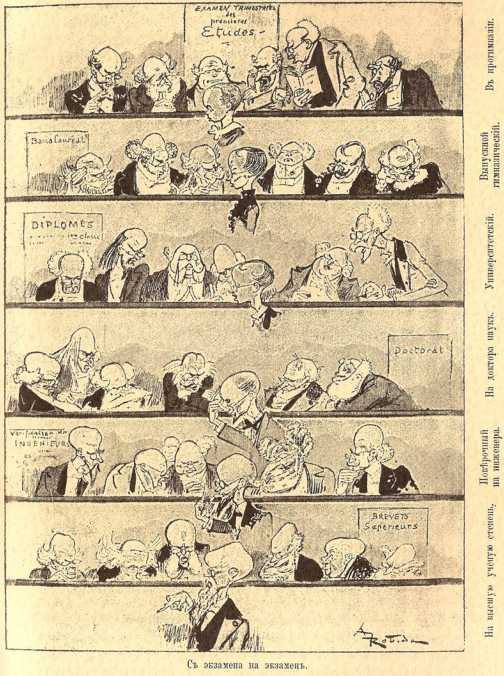

— Нет, я вам очень благодарна, сударь! Мне предстоит еще выдержать государственное поверочное испытание для получения диплома, и, представьте себе… я два раза уже безуспешно являлась на экзамен! Теперь я продолжаю слушать по фонографу лекции в Цюрихском университете, готовлюсь в третий раз к экзамену, работаю самым усердным образом, бледнею над тетрадками, но, кажется, не особенно бойко подвигаюсь вперед… Увы, наука дается мне не легко, а между тем непременно надо заручиться дипломом, чтоб определиться в департамент горных маяков, где служит папаша. От этого зависит моя карьера!.. Теперь, впрочем, я прекрасно поняла все, что вы мне говорили, и с вашего позволения сейчас же запишу самое существенное, пока оно еще свежо у меня в памяти. Завтра, чего доброго, в голове все уже перепутается.

Пока молодая девушка, успевшая теперь до некоторой степени собраться с духом, отыскивала среди груды книг, тетрадей и фонограмм, загромождавших рабочий её стол, свою записную книжку и набрасывала в ней сокращенными знаками надлежащие заметки, Жорж Лоррис пристально глядел на нее, невольно восхищаясь грациозными её позами и естественным изяществом которым она была проникнута вся насквозь и которое сказывалось между прочим в её костюме, несмотря на всю его простоту и скромность. Когда Эстелла подымала голову, Жорж любовался тонкими, правильными чертами её лица, грациозным изгибом носика, дивными ясными глазками и высоким челом, осененным словно золотым шлемом прелестных светло-русых волос, заплетенных в косы.

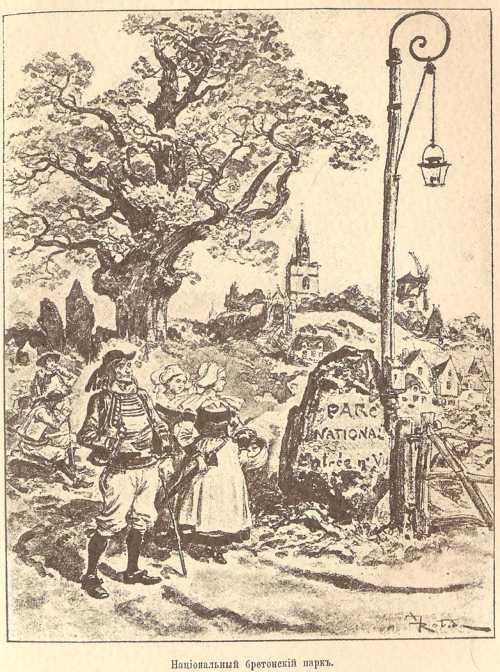

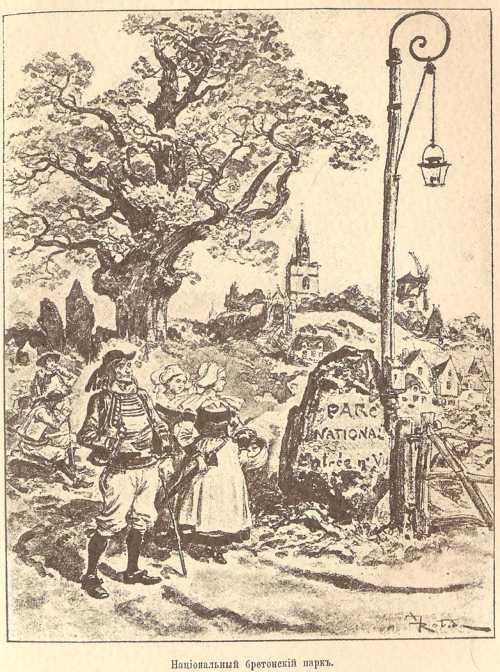

Эстелла Лакомб была единственная дочь одного из старших инспекторов швейцарского отдела в департаменте горных маяков. С развитием воздухоплавания пришлось устроить в горах, на разных высотах, маяки, с которыми могли бы сообразоваться в своем курсе воздушные корабли. Так например во Франции: Овернския горы, цепь Пиринеев и Альпы — снабжены, как известно, несколькими рядами маяков, различающихся друг от друга огнями. Высота в полверсты указывается всюду цветными огнями, отстоящими

друг от друга на версту. Через каждые полверсты в вышину тянется другой ряд цветных огней иного колера. Ущелья, перевалы и устья долин обозначены вращающимися огнями; наконец, на всех горных вершинах и выдающихся шпицах сооружены первоклассные маяки, сверкающие, словно звезды среди вечных снегов, которые окутывают их подножия. Жителям соседних равнин огни этих маяков, без сомнения, кажутся настоящими звездами.

Участковый инспектор горных маяков, Лакомб, жил уже восемь лет на Лаутербрунненской станции, в хорошеньком швейцарском домике, построенном близ маяка, вверху Лаутербрунненского подъёма, на целую версту выше живописной долины и как-раз напротив известного Штаубахского водопада. Пользуясь заслуженной репутацией дельного инженера и добросовестного служащего, Лакомб был очень занят. Обыкновенно весь день, а зачастую также и вечер, уходил у него на разъезды, донесения и надзор за работами на маяках в его участке. Г-жа Лакомб, родом парижанка, довольно много выезжала до выхода своего замуж и считала себя как бы в ссылке теперь, когда ей приходилось жить на живописной Лаутербрунненской станции, где, приблизительно в версте над прежним Лаутербрунненом, выросло новое селение с подъемной воздухо-лечебницей, в виде изящного казино, которое после полудня подымалось на семьсот или восемьсот метров вверх, а по захождении солнца спускалось опять до прежнего уровня.

Живя летом на Лаутербрунненской станции, в домике, прицепленном словно балкон над горным обрывом, а зимой внизу в Интерлакене, в столь же уютном помещении, г-жа Лакомб скучала и грустила по своем родном, шумном Париже.

Она не могла, однако, строго говоря, жаловаться на недостаток развлечений. Мимо станции ежедневно мелькало множество воздушных кораблей и яхт. Суда быстроходного воздушного почтово-пассажирского сообщения между Лондоном, Римом и Каиром посещали эту станцию четырежды в сутки, каждый раз оставляя на ней нескольких туристов, желавших короче ознакомиться с прелестями Швейцарии. Кроме того подъемное лаутербрунненское казино, в летнее время всегда переполненное посетителями, еженедельно устраивало для своих больных великолепные балы и каждый вечер угощало их концертами, или драматическими представлениями по телефопоскопу. Несмотря на все это, г-жа Лакомб скучала и пользовалась всевозможными случаями и предлогами, чтоб снова окунуться в атмосферу дорогого её сердцу Парижа.

Ей надоело присутствовать, только при посредстве телепластинки, на маленьких вечерах у своих приятельниц, оставшихся парижанками. От времени до времени она отправлялась с электропневматическим поездом, или быстроходным воздушным кораблем, чтоб окунуться в столичную жизнь и появиться на нескольких великосветских собраниях, — так называемых „six o’clock“, где, угощаясь модными лекарственными средствами от малокровия дамы перебирают самоновейшие сплетни и впитывают в себя обильно носящиеся в воздухе миазмы злословия и клеветы. Случалось также, что г-жа Лакомб заглядывала на биржу, где иногда играла, в рассчете привести таким путем в равновесие свой бюджет, зачастую страдавший избытком расходов над доходами. Биржевая маклерша, служившая ей руководительницей, нередко ошибалась в своих предположениях, и тогда г-жа Лакомб с трудом лишь сводила у себя в хозяйстве концы с концами. Доходы её мужа ограничивались жалованьем в девять тысяч рублей при готовой квартире, a на эти средства, разумеется, можно было лишь кое-как жить в деревне, да и то только при соблюдении строжайшей экономии. Все это оказывалось тем прискорбнее для г-жи Лакомб, что она была большой любительницей посещать магазины. Вместо того, чтобы без хлопот выбирать по телефоноскопу материи или модные товары для себя самой и для дочери, она предпочитала лично странствовать по большим парижским магазинам и, из-за всяких пустяков, например из-за какой-нибудь ленточки, мысль о которой случайно мелькнула у ней в голове, готова была тотчас же воспользоваться пневматической трубой, или быстроходным воздушным кораблем, и умчаться в столицу.

Скромное финансовое положение, до такой степени тяготившее г-жу Лакомб, могло бы оказаться несравненно более благоприятным, если б она сама обладала высшими дипломами. К несчастью, в дни её молодости, в 1930 годах, когда жизнь обходилась много дешевле, не обращали надлежащего внимания на образование молодых девиц. Она не получила диплома на звание инженера и, окончив курс лишь кандидаткой историко-филологического и физико-математического факультетов, разумеется не могла получить места в департаменте горных маяков, где служил её муж.

Наученный горьким опытом г-н Лакомб решился дать своей дочери возможно более солидное образование. Он хотел, чтоб она поступила на государственную службу и надеялся, что в возрасте двадцатичетырех лет, окончив технический университет с необходимыми дипломами, она будет зачислена в сверхштатные инженеры с годичным содержанием в тысячу пятьсот рублей и уверенностью добраться до чина инспектора лет через пятнадцать, когда ей будет уже под сорок. Существование Эстеллы оказалось бы тогда обеспеченным как в случае если б ей пришлось остаться в девушках, так и при выходе замуж за чиновника, вроде её самой.

Эстелла уже с двенадцатилетняго возраста начала проходить курс цюрихского политехнического института. Благодаря телефоноскопу, она слушала там лекции, не выходя из дому. Такой способ приобретения знаний является особенно драгоценным для семьи, живущей вдалеке от больших центров, уже потому, что избавляет от необходимости помещать детей в закрытые заведения. Эстелла очень успешно училась по телефоноскопу, не выходя из своей комнаты швейцарского домика, в котором жили её родители. Несколько позднее она, с помощью все того же телефоноскопа, прошла курс центральной парижской электрической школы и, сверх того, брала фонографические приватные уроки у нескольких знаменитых профессоров.

К несчастью для Эстеллы, ей нельзя было экзаменоваться по телефоноскопу. Этому препятствовали старинные, все еще остававшиеся в силе, экзаменные уставы, а между тем застенчивость, отчасти унаследованная быть может от отца, заставляла молодую девушку совершенно теряться в присутствии профессоров на публичных испытаниях и мешала ей приобретать дипломы, соответствовавшие действительным её знаниям.

III

Душевные муки кандидатки на инженера. — Лекции по телефонографу. — Страстная посетительница модного магазина под фирмой «Новый Вавилон". — Испуганная служанка лавирует между электрическими приборами. — Телефонная газета.

Душевные муки кандидатки на инженера. — Лекции по телефонографу. — Страстная посетительница модного магазина под фирмой «Новый Вавилон". — Испуганная служанка лавирует между электрическими приборами. — Телефонная газета.

Эстелла почти совершенно уже успокоилась, а потому Жорж Лоррис мог бы без всяких угрызений совести с нею проститься. Вместо того, однако, он, не пытаясь отдавать себе отчета в причинах, побуждавших его остаться, продолжал беседовать с девушкой по телефоноскопу. Разговор шел, впрочем, все о материях важных. Они беседовали о могуществе прикладных знаний, об электричестве, — новых основах нравственности, — народном образовании и научной политике. Молодая девушка, узнав, что случай свел ее по телефоноскопу с сыном великого Филоксена, тотчас же наивно вошла по отношению к Жоржу в роль ученицы, что заставило его совершенно искренно расхохотаться.

— Я действительно сын знаменитого Филоксена, как вам угодно называть моего папашу, но гожусь сам скорее в ученики, чем в учителя. Вы от меня не скрыли ваших неудач на экзаменах. Это дает мне смелость сообщить вам, что не далее как сегодня, в ту самую минуту, когда разразилось торнадо, папаша производил мне жесточайшую головомойку, упрекая в недостаточном знакомстве с точными науками. Должен признаться, что эти упреки были заслуженными, — вполне заслуженными!..

— Помилуйте, я с этим ни за что не соглашусь! Я очень хорошо понимаю, что знание, кажущееся для великого Филоксена Лорриса недостаточным, должно являться для меня настоящей бездной премудрости… Ах, если б мне только выдержать экзамен на первый инженерный чин!

— Вы наверное вздохнули бы тогда с облегченным сердцем и забросили все свои книжки! — заметил со смехом Жорж.

Эстелла молча улыбнулась и многозначительно отодвинула от себя груду книг и тетрадей, покрывавших письменный её стол.

— Если это вам может на что нибудь пригодиться, то я пришлю вам, сударыня, кое-какие тетрадки и фонограммы нескольких лекций, читанных моим отцом инженерам его лаборатории.

— Вы меня чрезвычайно обяжете. Обещаю вам, что постараюсь их понять и усвоить себе. За прилежанием у меня дело не станет…

Внезапно раздался звонок и телепластинка померкла. Образ молодой девушки исчез, и Жорж остался один в комнате. Повреждения, причиненные электрической бурей на центральной станции телефоноскопов, были уже исправлены, — аппараты могли действовать нормальным образом и случайные временные сообщения были всюду прекращены.

Взглянув на часы, Жорж убедился, что в разговоре с Эстеллой время текло для него очень быстро. Пора была уже явиться в лабораторию. Поэтому он нажал соответственную кнопку и дверь комнаты тотчас же растворилась сама собою. Усевшись в кресла остановившейся у дверей подъемной платформы, молодой человек оказался спустя четверть минуты на верхней пристани — в роскошном высоком крытом павильоне, устроенном над парадным входом в дом Филоксена Лорриса.

Дворницкая, которая теперь, при употреблении воздушных экипажей, устраивается всегда близ верхнего подъезда на террасе, служащей пристанью, совершенно отсутствовала у Филоксена. Ее, да и самого дворника заменяла особая планшетка, которая, благодаря системе электрических кнопок, выполняла все, что только можно было разумным образом от неё требовать.

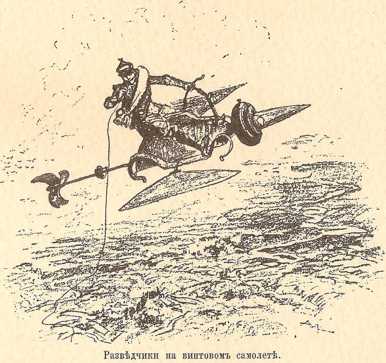

Воздушный кабриолет, сам выдвинувшийся по железному рельсу из сарая, поджидал уже Жоржа на пристани. Прежде, чем сесть в него, молодой человек окинул взглядом громаду Парижа, раскинувшегося в долине Сены на необозримое протяжение до самого Фонтенебло, к которому примыкало южное предместье столицы. Прекратившееся во время электрической бури оживленное движение по воздуху успело уже возобновиться. По небу реяли во всех направлениях воздушные экипажи; аэродилижансы тянулись друг за другом длинною вереницей, стараясь наверстать потерянное время. Быстроходные — так называемые — воздушные стрелы, поддерживавшие почтовое сообщение с провинциальными и заграничными городами, мчались с головокружительной быстротою. Целые рои воздушных карет и кабриолетов теснились около станций электропневматических труб, откуда задержанные смерчем поезда отправлялись почти безостановочно друг за другом. С запада величественно приближался, выделяясь в туманной дали, колоссальный воздушный корабль южно-американского почтово-пассажирского сообщения. Если б он случайно не задержался в дороге, то был бы непременно захвачен смерчем, и летопись крупных катастроф обогатилась бы тогда новою главою.

— Надо приняться за работу, — сказал, наконец, Жорж, освобождая от зацепления с рельсом воздушный свой кабриолет, и направляя его к одной из лабораторий Филоксена Лорриса, устроенной, вместе с целым рядом заводов и фабрик для практических опытов, в Гонесской равнине, где все они в общей сложности занимали протяжение в сорок гектаров.

Тем временем Эстелла Лакомб, оставшись одна на Лаутербрунненской станции, не замедлила покинуть свои тетрадки. Подбежав к окну, она тревожно вглядывалась в даль. Ведь во время урагана могло случиться какое нибудь несчастье с её мамашей, уехавшей в Париж, или с отцом, осматривавшим по долгу службы горные маяки! Правда, что теперь в горах все стихло, и установилась прекраснейшая погода. Воздушное казино, спустившееся при первом же сигнале опасности на Лаутербрунненскую станцию, тихонько подымалось опять в верхние слои атмосферы, чтобы доставить своим посетителям зрелище захождения солнца за снеговые вершины Оберланда.

Эстелле недолго пришлось беспокоиться. Вдали не замедлил показаться летевший из Интерлакена воздушный кабриолет. Молодая девушка узнала с помощью бинокля свою мать, которая выглядывала сквозь раскрытые дверцы экипажа и очевидно торопила механика. В это самое мгновенье звонок телефоноскопа заставил девушку обернуться. Она вскрикнула от радости, увидев на телепластинке изображение отца.

Инспектор Лакомб, находившийся на одном из своих маяков, спросил с обычной поспешностью занятого человека:

— Ну что, дочурка, все ли у вас тут благополучно? Надеюсь, это проклятое торнадо ничего не переломало?… Ну и прекрасно! Посылаю тебе воздушный поцелуй! Признаться, я порядком беспокоился… Где же твоя мать?

— Мамаша сейчас приедет. Она только что вернулась из Парижа.

— Этого только недоставало! Надо ведь ей было ехать в Париж во время такого урагана! Если б я знал, что она в дороге, я бы стал еще сильнее тревожиться.

— Да вот и она сама…

— Мне теперь некогда; выбрани ее за меня! Я пережидал смерч на маяке 189 в Беллинцоне и буду домой лишь к девяти часам вечера. He ждите меня к обеду…

— Дзинн!.. и г-н Лакомб мгновенно исчез с пластинки телефопоскопа. В то самое мгновенье его супруга, только что успевшая сойти на балкон, поспешно расплачивалась с механиком воздушного кабриолета. Дверь, выходившая на балкон, отворилась, и почтенная дама, обремененная покупками, тяжело опустилась в кресло.

— Ах, милочка, сколько страху я натерпелась! Представь себе, что я была свидетельницей нескольких катастроф… — объяснила она.

— Папаша только что говорил со мной по телефоноскопу, — отвечала Эстелла, целуясь с матерью. — Он на 189 в Беллинцоне и благополучно переждал бурю. Ну, а ты, как себя чувствуешь?

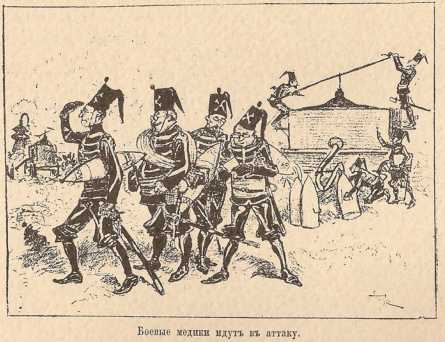

— Ах, милочка, я просто умираю! Ну да уж, признаться, и буря была! Такого жестокого торнадо давненько у нас не случалось. Подробности ты узнаешь сегодня вечером из телефонной газеты. Ужас да и только! Представь себе, что, хорошенько обдумав, я все-таки решила купить розовую шляпку… И вообрази, что торнадо разразилось как раз, когда я была в Ново-Вавилонском магазине! Мне пришлось остаться там целых три часа, так как я положительно обезумела от страха. Это не помешало мне, впрочем, воспользоваться случаем и осмотреть все новинки в отделе шелковых материй по четырнадцати с половиною франков аршин… Как-раз перед магазином упало несколько обломков воздушных кораблей, да и вообще в Париже была масса несчастных случаев!.. В отделении кружев для воротников и рукавчиков я нашла прелестные вещицы и сравнительно недорого… Да, милое дитя! Я собственными глазами видела с платформы Вавилонского магазина, среди молний проносившегося электрического смерча, столкновение двух воздушных кораблей… Страшно даже и вспомнить!.. He забыла-ли я, однако, какой-нибудь из моих покупок?.. Нет, слава Богу, все на лицо!.. И ведь как я беспокоилась все время, милочка. Когда разрешено было выходить, я бросилась в залу телефоноскопов, чтоб повидаться с тобой и предостеречь тебя на всякий случай, но все аппараты словно обезумели… И чего только смотрит правительство! Просто на-просто и смех, и горе! И это еще называют наукой! Представь себе, что я хочу установить сообщение с тобою. Дзинн… и передо мной открывается казарменная зала с майором, читающим своей роте лекцию об устройстве непрерывно действующей картечницы… Я теперь знаю это устройство, как свои пять пальцев. И сколько ругательств пришлось мне выслушать, милочка!.. Самых страшнейших ругательств… Видишь-ли, один из солдат оказался глуп как пробка, или „как сто чертей“, выражаясь словами майора. Представь себе, он не в состоянии был понять даже такого простого механизма!.. Подумай только! Во всех двадцати четырех вавилонских телефоноскопах можно было наслаждаться единственно лишь сценами в подобном же вкусе! Всюду установились сообщения, которые ни за что нельзя было прервать… Нечего сказать, хороша наша администрация!..

— Да, маменька, мне тоже известно, что во время исправления повреждений на центральной станции пришлось установить между каждыми двумя аппаратами случайные сообщения.

— Надеюсь, дитя мое, что по крайней мере тебе не сделали при этом особенно неприятного сюрприза…

— Нет, мамаша, совсем напротив! т. е. я хотела сказать, — пояснила слегка покраснев Эстелла, — что у нас здесь было установлено сообщение с одним очень приличным молодым человеком…

Г-жа Лакомб взволновалась до такой степени, что даже привскочила в кресле.

— С молодым человеком! Объяснись пожалуйста, милочка! Ты меня совсем перепугала!.. Боже мой, что это за администрация! Просто курам на смех, да и только! Она становится положительно неприличной со своими промахами и несчастными случайностями. По всему видно, что барышни на главной станции телефоноскопов все сплошь и рядом пустоголовые вертушки! Они только и знают, что молоть всякий вздор, сплетничать, да смеётся над абонентами, подшучивая над секретами, которые удается выудить… Тебя, значит, соединили с молодым человеком? Хорошо!.. Я буду жаловаться!..

— Погоди, мамаша, не горячись!.. Этот молодой человек сын Филоксена Лорриса.

— Сын Филоксена Лорриса? — вскричала г-жа Лакомб. — Надеюсь, по крайней мере, что ты от него не убежала!.. Ты говорила ведь с ним?

— Да, маменька…

— Разумеется было бы лучше, если б нас соединили с самим великим Филоксеном Лоррисом. Боюсь только, что ты растерялась словно дурочка, и повесила нос, как делаешь всегда на экзаменах…

— Я была, маменька, очень испугана страшной электрической бурей… Он меня успокоил…

— Надеюсь, ты ему дала все-таки понять несколькими остроумными техническими фразами насчет электрических смерчей, что ты не какая-нибудь невежда и обладаешь хорошими сведениями в науках. Ведь ты упомянула ему про свои дипломы?..

— He знаю хорошенько, что именно я ему говорила… Во всяком случае этот молодой человек был очень любезен и, усмотрев недостаточность моих знаний, обещал прислать мне свои собственные заметки и фонограммы лекций своего отца.

— Его отца — знаменитого Филоксена Лорриса? Какое счастье! Да; нельзя отрицать, что даже и путаница у этих теле оказывается иной раз кстати!.. Он пошлет тебе фонограммы, а я сделаю его отцу маленький благодарственный визит и переговорю о твоем родителе, который киснет здесь на второстепенной должности в департаменте горных маяков. С рекомендацией великого Филоксена Лорриса твой отец разом выдвинется вперед… Я берусь все устроить! Поцелуй меня, милочка!..

Дзин… Дзин… раздался звонок по телефону и на теле-пластинке снова появился г-н Лакомб.

— Что, милочка, мамаша твоя вернулась? А, да ты уже здесь, Аврелия! Я, признаться, побаивался за тебя! Однако, до свидания, мне некогда! He ждите меня к обеду. Я приеду лишь в половине десятого…

Дзин… Дзин… и г-н Лакомб исчез с телепластинки.

Не знаем, был-ли сон Эстеллы нарушен новым знакомством по телефоноскопу, доставленным ей случайностями электрического смерча, но её мамаша в эту ночь видела очаровательные сны, в которых Филоксен Лоррис и его сын играли далеко не последнюю роль.

На другой день утром, только что встав с постели, г-жа Лакомб заставила дочь пересказать ей еще раз все подробности разговора с сыном великого Филоксена Лорриса. Как раз в это самое время воздушная баржа со станции электро-пневматического пути сообщения, прибывшая с пассажирами из Интерлакена, привезла только что полученную из Парижа по пневматической трубе посылку на имя девицы Эстеллы Лакомб.

В посылке этой было упаковано штук двадцать фонографических клише с лекций самого Филоксена и одного знаменитого профессора, у которого занимался Жорж Лоррис. Молодой человек сдержал свое обещание.

— Ах, как я рада! — воскликнула г-жа Лакомб. — Я в полдень же лечу по пневматической трубе с визитом к Филоксену Лоррису. Мой сон начинает уже сбываться наяву! Я видела во сне, будто приехала в гости к великому изобретателю. Он повел меня к себе в лабораторию и очень любезно объяснял там всякую всячину, а под конец привел к последнему своему изобретению — к такой, видишь-ли, сложной машине, душечка, что у меня просто ум за разум зашел!.. — Это, сударыня, — сказал он, — электрический прибор для увеличения жалованья служащим. Позвольте мне презентовать его для вашего супруга…

— Опять за старую песню! — заметил, усмехнувшись, г-н Лакомб.

— Неужели ты думаешь, что мне так приятно жить одними только лишениями, не смея даже мечтать о розовой шляпке вроде той, которую видела вчера в Вавилонском магазине? Знаешь что, я куплю эту шляпку мимоездом, когда отправлюсь навестить Филоксена Лорриса…

— Нет, моя милая, я тебя это категорически запрещаю, т. е. не розовую шляпку, — ты можешь себе ее выписать, если хочешь, а визит к Филоксену Лоррису… Обождем немного! Если Эстелла выдержит экзамен и, благодаря лекциям, присланным ей г-м Лоррисом, будет произведена в инженеры, то отчего же и не сделать маленького благодарственного визита… разумеется, по телофоноскопу… чтобы не показаться слишком навязчивыми.

— Скажу тебе на это, друг мой, что ты со своей застенчивостью никогда не устроишь себе карьеры! — объявила г-жа Лакомб.

Появление служанки Гретли, принесшей завтрак, прервало в самом начале проповедь, которую г-жа Лакомб по обыкновению собиралась прочесть мужу пред отправлением его на службу. Бедная служанка, едва оправившаяся от вчерашнего испуга, жила все время как бы в состоянии хронического ужаса. Сельское население, выросшее в поле и освоившееся только с бесхитростной, грубой обстановкой своей жизни на лоне матери-природы, обладает неповоротливыми мозгами, почти непроницаемыми для научных идей. Когда этим невеждам приходится попасть в город, где их охватывает со всех сторон наша в высшей степени сложная цивилизация, требующая от всех и каждого такого громадного количества знаний, эти несчастливцы беспрерывно переходят от изумления и недоумения к паническому страху. Измученные и запуганные дети природы даже не пытаются постигнуть фантастический механизм городской жизни. Они думают лишь о том, как бы уцелеть самим и поскорее вернуться в родное гнездо, — в какую-нибудь деревушку, забытую всеобщим прогрессом. Злополучная Гретли, — простая невежественная деревенская девушка с косами, напоминавшими чесаный лен, жила у своих господ в вечном страхе, не понимая ничего, что ее окружало. Она старалась как можно реже выходить из своего уголка на кухне и не смела прикасаться к различным усовершенствованным приборам, изобретение которых сделало из порабощенного электричества могущественного, но послушного слугу. Подавая на стол и стараясь держаться как можно дальше от всех этих приборов, чтоб не зацепить как нибудь за электрические кнопки, или за ключ утренней и вечерней фонографической телегазеты, Гретли уронила поднос и разбила одну или две чашки. Как и следовало ожидать, это обстоятельство заставило г-жу Лакоиб обрушить на нее волны негодующего своего красноречия.

Почтенный инспектор альпийских маяков искусно воспользовался этой диверсией и довершил ее, повернув ключ телегазеты, которая немедленно же начала симпатичным, внятным голосом докладывать политическое обозрение. Необходимо заметить, что г-н Лакомб любил услаждать им свой утренний кофе. Газета сообщила:

„Судя по всему, затруднения, с которыми сопряжена ликвидация прежних займов Коста-Риккской республики, нельзя будет уладить дипломатическим путем и одна лишь Беллона окажется в состоянии распутать хитросплетенные счеты, представленные обеими тяжущимися сторонами. За то, с другой стороны, можно с живейшим удовольствием отметить, что внутренняя наша политика склоняется в пользу примирения и соглашения между всеми партиями.

„Благодаря вступлению в кабинет предводительницы женской партии, г-жи Луизы Мюш (депутата Сенского департамента), согласившейся принять портфель министерства внутренних дел, новому кабинету примирения всех партий обеспечена поддержка еще сорока пяти женских голосов в палате депутатов, так что он располагает теперь солидным парламентским большинством “…

В тот же день после полудня, в то время, когда Эстелла углубилась в слушание лекций Филоксена Лорриса, в которых не находила, впрочем, особенного удовольствия, как это можно было заметить по тону, что она прижимала левую руку ко лбу, стараясь заносить в записную свою книжку кое-какие заметки, — неожиданно раздался у самого уха девушки звонок телефоноскопа, доставивший ей благовидный предлог освободиться от научных занятий.

Фонограф воспроизводил как раз лекции Филоксена Лорриса. Ясный и отчетливый голос ученого излагал во всей подробности собственные его опыты над ускорением и улучшением роста хлебов при помощи электризации засеянных полей. Эстелла немедленно остановила фонограф и прервала речь ученого на половине какого-то сложного вычисления. Подбежав к телефоноскопу, она установила сообщение с главной станцией и увидела перед собою на телепластинке сына знаменитого Филоксена.

Жорж Лоррис, стоявший перед собственным своим телефоноскопом в Париже, вежливо поклонился молодой девушке.

— Извините, сударыня, если я осмеливаюсь спросить, вполне ли вы оправились от вчерашнего вашего маленького потрясения? Вы показались мне до такой степени встревоженной… — сказал он.

— Вы слишком добры, милостивый государь, — отвечала, слегка покраснев Эстелла. — Правда, что я вчера не выказала особенного мужества, но, благодаря вам, испуг мой сравнительно скоро рассеялся… Впрочем, я вам премного обязана! Присланные вами фонограммы мною получены и, как вы видите, я…

— Слушали лекции моего родителя, — со смехом добавил Жорж. — для этого необходима изрядная доля нравственного мужества, сударыня. Желаю вам всякого успеха!..

IV

Как принимает гостей великий Филоксен Лоррис. — Девица Лакомб еще раз режется на государственном экзамене. — Неожиданное сватовство. — Теоретические соображения Филоксена Лорриса об атавизме. — Доктор София Бардо и сенатор от Сартского департамента девица Купар.

Как принимает гостей великий Филоксен Лоррис. — Девица Лакомб еще раз режется на государственном экзамене. — Неожиданное сватовство. — Теоретические соображения Филоксена Лорриса об атавизме. — Доктор София Бардо и сенатор от Сартского департамента девица Купар.

Жорж Лоррис довольно частенько вступал в телефоноскопическое сообщение с швейцарским домиком на Лаутер-брунненской станции. Ему надо было понаведаться об успехах Эстеллы Лакомб, расспросить, не пригодятся ли ей какие-нибудь новые фонографическия лекции, или, наконец, просто осведомиться о состоянии здоровья её самой и её мамаши. Постепенно у него вошло в привычку видеться с молодой девушкой. Вскоре он начал доставлять себе каждый раз после полудня, в качестве отдыха от умственного труда и лабораторных занятий, несколько минут приятной беседы с лаутербрунненской кандидаткой в инженеры.

Благодаря его советам и лекциям, которые он присылал, Эстелла делала большие успехи. Жорж, которого отец бесцеремонно называл „мазилкой“ в науке, что, без сомнения, являлось чрезмерно строгим и не вполне справедливым эпитетом, был на самом деле солидным ученым, который для Эстеллы казался неисчерпаемым кладезем знания. К тому же в тех случаях, когда юная инженер-кандидатка наталкивалась на какие-нибудь серьезные научные трудности, Жорж Лоррис, запасшись маленьким карманным фонографом, устраивался так, чтоб завести за столом разговор на эту тему. Таким образом он побуждал отца изложить свой взгляд на сущность этих научных трудностей. Полученная без ведома великого Филоксена фонограмма его объяснений безотлагательно посылалась на Лаутербрунненскую станцию.

Вопреки строгому запрещению мужа, г-жа Лакомб между двумя визитами на женскую биржу, где она выиграла две тысячи франков, и в Ново-Вавилонский магазин, где издержала две тысячи пять франков, решилась однажды посетить Филоксена Лорриса под предлогом изъявления ему чувствительнейшей своей благодарности.

На воздушном дебаркадере в павильоне, заменявшем переднюю, она нашла ряд звонков с именами всех обитателей дома, а именно: самого Филоксена Лорриса; его супруги; Жоржа Лорриса; Сюльфатена (состоявшего домашним секретарем у великого Филоксена) и т. д. и т. д. Восхищаясь изяществом электрических приспособлений, она обратила внимание на отсутствие при этих именах обычных пометок: „Дома нет“, „Дома“, „Занят", сберегающих время посетителей и предотвращающих лишние хлопоты.

— Это, очевидно, уж вышло из моды! — сказала она самой себе. — Решительно все обзавелись уж таким механизмом, и от него несет чем-то мещанским! Я непременно распоряжусь, чтоб и у нас убрали его из прихожей!

Достопочтенная дама нажала на кнопку звонка, украшенную именем самого домохозяина. Двери тотчас же пред ней растворились, и к ним придвинулась подъемная платформа с креслом, на которое мать Эстеллы и села. Платформа медленно двинулась, а затем остановилась, как бы приглашая г-жу Лакомб сойти. Перед ней открылись тогда сами собою другие двери, войдя в которые она очутилась в большой комнате, где все стены сверху до низу были увешены большими раскрашенными чертежами и фотографическими снимками с чрезвычайно сложных приборов. Посреди комнаты стоял большой стол, а вокруг него — несколько кресел. Г-жа Лакомб не видала еще во всем доме живой души. Даже прислуга блистала там отсутствием. Изумленная гостья уселась в кресло, с любопытством ожидая, что будет дальше.

Она начала было уже приходить в нетерпение, как вдруг услышала вопрос:

— Что вам угодно?

С этим вопросом обратился к ней фонограф, помещенный как раз по середине стола.

— Потрудитесь сообщить ваше имя и цель вашего посещения! — добавил фонограф.

Это было произнесено голосом самого Филоксена Лорриса. Г-жа Лакомб знала его по фонограммам лекций, полученных Эстеллой. Тем не менее она до известной степени обиделась таким способом принимать гостей.

— Однако же это очень бесцеремонно! — вскричала она. — Быть может и очень удобно оставлять наедине с фонографом особ, которые взяли на себя труд пожаловать лично и притом издалека, но с точки зрения общепринятой вежливости такой способ обращаться с порядочными людьми навряд ли можно признать удовлетворительным. Впрочем, может быть, здесь вежливость понимают как-нибудь по своему?

— Я теперь в Шотландии и занят очень важными делами, — продолжал фонограф, — но тем не менее, соблаговолите говорить, я вас слушаю!

Г-жа Лакомб не знала, что Филоксен Лоррис был на первое время для всех вообще посетителей в Шотландии, или других местах, еще более отдаленных, но что телефонная проволока передавала ему в кабинет имя гостя. Если знаменитому ученому благоугодно было принять посетителя, он нажимал кнопку, и фонограф приемной залы вежливо приглашал гостя пройти в такие-то двери, воспользоваться такою-то подъемной платформой до коридора за нумером таким-то, и дойти там до дверей, которые отворятся перед ним сами собою.

— Я г-жа Лакомб. Мой муж, инспектор горных маяков, поручил выразить вам свою благодарность… искреннейшую благодарность…

Г-жа Лакомб принадлежала к весьма решительным особам прекрасного пола и не привыкла тереться перед неожиданностями, по тем не менее до известной степени смутилась и положительно не знала, что ей сказать этому проклятому фонографу. Она имела намерение подействовать на Филоксена Лорриса обаянием изящных своих манер и остроумного разговора, но вовсе не подготовилась к свиданию с фонографом.

— Меня вы не проведете, — сказала она, вставая с негодованием. — Я вполне убеждена, что вы точно также в Шотландии, как и я сама. Мне уже и раньше доводилось слышать, что вы, сударь, настоящий медведь, а теперь я убедилась на опыте в справедливости этой оценки. Вы с вашим фонографом медведь в кубе, да еще из самых невежливых! Вы сильно ошибаетесь, если думаете, что я возьму на себя труд беседовать с вашей машиной…

— Продолжайте, я слушаю, — сказал фонограф.

— Он слушает! Этого еще только недоставало, — возразила г-жа Лакомб. — Неужели вы думаете, что я проехала восемьсот верст единственно лишь для удовольствия поговорить с вами, г-н фонограф? Можешь слушать сколько угодно, голубчик! Развесь уши пошире! — Я ухожу! Я знаю теперь, что Филоксен Лоррис настоящий медведь, но это не мешает его сыну, Жоржу Лоррису, быть очень милым молодым человеком, к счастию, вовсе не похожим на своего папашу. Он, вероятно, унаследовал приличные манеры и уменье держать себя от матери. Мне, право, жаль её бедняжку! Ей должно быть очень несладко жить с ученым медведем вместо мужа. Впрочем, я даже кое-что слышала о том, что они живут друг с другом, как кошка с собакой!.. Теперь я вполне убеждена, что в этом виноват именно её медведь-муж со своими фонографами…

— Вы кончили? — осведомился фонограф. — Я записал все до последнего слова…

— Ах ты Господи! — вскричала внезапно, испугавшись, г-жа Лакомб. — Этот негодяй все записал. Что я наделала? Мне и в голову не пришло, что он не только говорит, но и записывает… Теперь он повторит все, что я сказала. Это чистое предательство!.. Право не знаю, что теперь и делать! Как зачеркнуть теперь написанное? Ах ты, мерзкая негодная машина! Погоди же, я тебя проведу! „Ао! Мой котел вам сказайт… Мой аглицкой дам, мистрисс Арабелла Гогсон из Бирмингем, выражайт сердечна свой восторк от знаменита Филлокс Лоррис…“

Порывшись с лихорадочной поспешностью в редикюльчике, который держала в руках, г-жа Лакомб вытащила оттуда вышивку для туфель, предназначавшуюся в подарок её супругу, и положила ее на фонограф.

— Мой сам шиль два туфля к сей велик челавек… Сказывайт пожалуй, что мой зовут мистрисс… Однако, попала же я впросак! Ведь к фонографу-то приделана у него маленькая фотографическая камера! С каждого гостя снимают портрет! Теперь я здесь увековечена… Тут уж ничего не поделаешь. Остается только спастись бегством. — Она направилась было к дверям, но поспешила вернуться.

— Я бы завершила свою невежливость, если-б ушла не прощаясь. Что подумали бы тогда про меня? — сказала она вполголоса и затем, нагнувшись к фонографу, громко добавила — считаю для себя честью и счастием, что имела удовольствие беседовать хоть мгновенье со знаменитым Филоксеном Лоррисом, несмотря на то, что беседа эта неоднократно прерывалась дерзкими выходками надоедливой англичанки. Имею честь откланяться великому человеку и выразить ему глубочайшее мое почтение.

— Имею честь кланяться. Прощайте, сударыня! — отвечал фонограф.

Г-жа Лакомб, которую было не так-то легко сбить с позиции, вернулась в Лаутербруннен очень взволнованная и не сочла нужным хвастаться своими похождениями.

Несколько времени спустя Эстелле пришлось держать государственный экзамен на чин инженера. Она нисколько не боялась теперь этого поверочного испытания, так как прекрасно к нему подготовилась. Благодаря советам Жоржа Лорриса, а также полученным от него фонографическим лекциям и заметкам, она превосходно усвоила себе решительно все, о чем можно было спросить ее на экзамене. Нимало не тревожась, Эстелла приехала в Цюрих и явилась вместе с прочими кандидатами и кандидатками в университет. Ободренная отличными отметками на письменном экзамене, она предстала на словесное испытание без особенно усиленного сердцебиения.

При первых, однако, вопросах, обращенных к ней с высоты величественных белых галстуков её судей, Эстелла как-то разом утратила непривычное, искусственное свое самообладание. Она то краснела, то бледнела, взглянула сперва вверх, а потом потупила глазки и совсем смешалась, но сделав над собой энергическое усилие все-таки начала отвечать. Оказалось, однако, что все, выученное ею так добросовестно, перепуталось у ней теперь вдруг в голове. Из её знаний образовался какой-то беспорядочный хаос, так что она на все вопросы отвечала совершенно невпопад. В результате получилась полнейшая катастрофа. Плоды всех трудов Эстеллы пропали даром. На устном государственном экзамене она получила сплошь и рядом нули, и экзаменная комиссия единодушно прокатила ее на вороных.

Бедная девушка пришла в величайшее отчаяние и так растерялась, что совершенно забыла о предварительном своем соглашении с мамашей. Г-жа Лакомб, заранее уверенная в успехе дочери, решила заехать за ней в Цюрих.

Вместо того Эстелла наняла первый попавшийся ей воздушный кабриолет и, вернувшись к себе в Лаутербруннен, поручила фонографу в гостиной сообщить родителям о неудаче, а сама заперлась у себя в комнате, чтоб выплакать там горе.

Она грустила и плакала уже около получаса, когда вдруг раздался призывный звонок телефоноскопа. Эстелла робко и неохотно установили сообщение между своим аппаратом и главной станцией.

— Кто бы это мог быть? — спрашивала она себя, утирая раскрасневшиеся глазки. — Если кто-нибудь из знакомых осведомляется о результатах моего экзамена, я объясню, что не принимаю и предложу обратиться за более обстоятельными сведениями к мамаше.

— Это я, Жорж Лоррис! — сказал телефоноскоп.

Девушка нажала кнопку, и на теле-пластинке появился Жорж Лоррис.

— С чем вас можно поздравить, сударыня? Но что я вижу! Это слезы! Вы плачете!.. Значит вам экзамен…

— He удался! — воскликнула она, пытаясь улыбнуться. — Я опять срезалась…

— Должно быть эти бессовестные экзаменаторы предъявили к вам какие-нибудь необычайные требования?..

— В том-то и дело, что нет! Это именно и приводит меня в такое негодование. Вопросы были действительно не из легких, но я могла ответить на них прекраснейшим образом. Благодаря вам, я оказывалась отлично подготовленной…

— Что же такое случилось?

— Просто напросто меня опять погубила несчастная застенчивость. Увидев себя лицом к лицу со строгими судьями, я смутилась, смешалась, перепутала решительно все и была завалена грудою черных шаров…

— He плачьте же! Вы явитесь опять на экзамен и разумеется его выдержите! Пожалуйста, Эстелла, не плачьте… Я не хочу, чтоб вы плакали!.. Я не в состоянии вынести ваших слез… Голубушка Эстелла, дорогая моя Эстеллочка!..

— Как? „Ваша дорогая Эстеллочка“? — вскричал голос, раздавшийся позади девушки. — Я нахожу это с вашей стороны, милостивый государь, слишком фамильярным!..

Это был голос г-жи Лакомб, которая, не найдя Эстеллы в Цюрихе, вернулась домой страшно встревоженная и только-что узнала от фонографа в гостиной о прискорбном результате государственного поверочного испытания.

Жорж Лоррис на мгновение смутился. Он знал г-жу Лакомб, так как имел случай не раз уже беседовать с нею по телефоноскопу.