В. Ф. Михайлов

Боратынский

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

РАЗУВЕРЕНИЕ

Глава первая

МАРА

Буба, Бубинька, Бубуша…

Предвесенье — пора смутная, неизъяснимая. Степь ещё в тяжёлых, слежалых снегах. Днём наст плавится под греющим солнцем, а ночью схватывается льдом. Погода переменчива: то оттепели, то метели — то радостно, то печально. Словно бы ожидание тепла и жизни в природе вдруг резко сменяется холодом и беспросветной тоской. Но всё же земля потихоньку освобождается от зимнего долгого морока, дышит розовым паром на проталинах. И только по оврагам, по лощинам недвижно лежат могучие сугробы и веют дремучей стужей…

Евгений Боратынский родился в один из таких дней. Произошло это 19 февраля 1800 года в имении Вяжля Кирсановского уезда Тамбовской губернии.

Если время года и место рождения как-то влияют на жизнь человека, на его характер, — а ведь не без этого, — то тем более они влияют на того, кому судьбой определено быть поэтом. Боратынский появился на свет в тамбовской лесостепи, там, где она постепенно переходит в неоглядные саратовские степи. Сердцевина страны, матёрая российская глушь…

Нам неизвестно, что поначалу ощущает младенец и как воспринимает он чуемое пространство. Но ведь неспроста, будучи уже в зрелых летах, Боратынский, находясь неподалёку от своей отчины, написал другу, Ивану Киреевскому: «Как путешественник, я имею право говорить о моих впечатлениях. Назову главное: скука. Россию можно проехать из конца в конец, не увидав ничего отличного от того места, из которого выехал. Всё плоско. Одна Волга меня порадовала <…>. Ежели я ничего не заметил дорогою, то многое обдумал. Путешествие по нашей родине тем хорошо, что не мешает размышлению. Это путешествие по беспредельному пространству, измеряемое одним временем: зато и приносит плод свой, как время».

Но прошли годы, и однажды, в зарубежном путешествии, незадолго до своей неожиданной смерти, он, во всю свою жизнь сдержанный в словах и чуждый патетике, воскликнул в письме Николаю и Софье Путята: «<…> Поздравляю вас с будущим, ибо у нас его больше, чем где-либо; поздравляю вас с нашими степями, ибо это простор, который ничем не заменят здешние науки; поздравляю вас с нашей зимой, ибо она бодра и блистательна <…>». Тут невольно вырвалось наружу нечто глубинное, сокровенное. Возможно, он впервые — благодаря чужбине — осознал в себе это чувство. По крайней мере доселе оно никогда не выражалось им столь открыто и восторженно — ни в стихах, ни в письмах, а должно быть, и ни в изустной речи. Несомненно — такие признания изначально связаны с самым ранним детством, с его отчим домом.

Родители поэта любили Вяжлю, редко и неохотно покидали её — здесь они создали свой дом, свою семью. Абраму Андреевичу Боратынскому, генерал-лейтенанту в отставке, было 33 года, а его жене, Александре Фёдоровне Боратынской (в девичестве — Черепановой), воспитаннице Института благородных девиц при Смольном монастыре, — 22, когда у них появился первенец. Они назвали его — Евгений. Это имя восходит к древнегреческому языку и значит: «благородный», «знатный». Никто из предков поэта, по крайней мере известных истории и семейным архивам, не носил такого имени. Вероятнее всего, младенца нарекли по святцам. 19 февраля — день памяти преподобных исповедников Евгения и Макария. Это были пресвитеры Антиохийской церкви (IV век), жестоко наказанные царём Юлианом Отступником за отказ участвовать в языческих оргиях; после мучений их сослали в оковах в Аравийскую пустыню, где святые, свершив свой монашеский подвиг, по молитве преставились одновременно в 363 году.

Крестили новорождённого 7 марта, — свои именины Боратынский праздновал в этот день. Однако в метрической книге Вяжлинской церкви осталась следующая запись сельского попа отца Лариона Федотова: «У князя Аврама Андреева Баратынского сын Евгений родился 7 марта, крещён 8 марта. Восприемник Иван Егоров». Крестный отец — соседский помещик Иван Егорович не оставил по себе фамилии в истории, а вот имя крестной матери известно, это была родная сестра счастливого отца — Мария Андреевна Боратынская.

Исследователи установили: вяжлинский батюшка явно напутал в своей записи. Мало того что Абрама Андреевича назвал князем, так и день рождения его сына указал неверно. Выяснилось — священник время от времени скопом записывал имена младенцев, которых крестил, не придавая значения точной дате рождения крестьянских детей, да и барчат. Должно быть, святое крещение для него было куда как важнее самого нарождения на свет божий. По святцам именины Евгения выпадают не только на 19 февраля, но и на 22 февраля. В этот день Великого поста отмечается обретение мощей мучеников во Евгении — празднование в честь неизвестных святых страдальцев во времена гонений на христиан. Мучеников хоронили потаённо в Константинополе близ ворот и башни, называемых Евгениевыми; впоследствии на этом месте стали происходить чудесные исцеления, и братья по вере отыскали святые мощи и около 395–423 года перенесли их в храм…

…А по месяцеслову день именин Боратынского величается Василий Капельник: с крыш капает талая вода и пахнет весной. Несколькими днями раньше, на Гарасима Грачевника, обычно прилетают грачи. Тьма их на пашне. Гарасим пригнал, — говорят мужики, — грач на нос садится. 9 марта — день сорока мучеников, когда день с ночью равняется. Приход весны! Вот-вот прилетят певучие жаворонки. По избам пекут колобаны золотые, иначе, жаворонков — небольшие булочки в виде птичек. Поутру крестьянские детишки выбегают на крыльцо, расставляют на перилах ещё тёплые, духовитые хлебцы — и поют чистыми голосами, обращаясь в небо:

Жавороночки, прилетите к нам!

Весну-красну принесите нам!

Нам зима надоела —

Весь хлеб у нас поела…

Или же просто хором зазывают: «Жаворонки, прилетите, красно лето принесите».

Как и везде на Руси, так оно наверняка было в тамбовской Вяжле — в самые первые дни Боратынского на земле…

Вяжля — десяток деревень, разбросанных вокруг барской усадьбы Абрама Андреевича Боратынского. По приезде из столицы в 1799 году здесь он и поставил свой первый дом. А новый дом построил позже, в 1804 году, в пяти верстах от прежнего, выбрав себе для жилья в вяжлинских пределах урочище под названием Мара…

8 марта 1800 года петербургская подруга Александры Фёдоровны писала ей: «Вы не можете вообразить, дорогая Александрина, невыразимой радости, которую принесло прелестное письмо Абрама Андреевича, благую и счастливую весть он нам сообщил. Я поздравляю от всего сердца миленькую маленькую маму с новорождённым»

(перевод с французского).

Дядя мальчика, Александр Андреевич Боратынский, проживающий у отца в поместье Подвойское-Голощапово, пишет (вторая половина 1800 года): «Сделайте милость, поспешите нас уведомить, как вы там находитесь и как дорогой Бубинька вас там забавляет, как сия нежная веточка вашей любви оперяется в своём смысле и познании и какие уже даёт надежды. Нам всё это интересно будет ведать, и будьте уверены, что и мы не холодное примем в том участие».

Была у братьев Боратынских

тётушка — так они звали свою дальнюю родственницу и покровительницу Екатерину Ивановну Нелидову. В прошлом она была фрейлиной Екатерины II, а затем влиятельнейшей приближённой Павла I. Нелидова писала из столицы империи, что с нетерпением желает узнать «маленького Евгения» (июнь 1800 года), а позже, весной 1801 года, напоминала чете Боратынских: «Не забывайте никогда рассказывать о вашем малыше Евгении»

(перевод с французского).

Но всех теплее, конечно, крёстная мать — старшая сестра молодого отца, Мария Андреевна Боратынская (в замужестве — Панчулидзева): «Милого бубиньку бубушу Милочьку я и сама незнаю как бы мне его лудше назвать, я его так много, так много люблю что меры незнаю. Поцелуйте его от меня» (письмо 1800 или 1801 года).

Буба, Бубинька, Бубуша, — по имени в семье малыша и не называли, — растёт в любви и холе. Вскоре у него появляются: в 1801 году — сестра София (по-домашнему Соша, Сошичка), а в следующем году брат Ираклий, которого в семье прозвали — Аш, Ашичка, Ашонок (по первой букве французского аналога его имени — Hercule).

Весной 1800 года в Вяжле стало известно, что 11 марта государь Павел I скончался в Петербурге «от апоплексического удара». На самом деле Павла задушили заговорщики при дворе. Абрам Андреевич Боратынский, в начале службы обласканный императором, а затем попавший в немилость и опалу, мог бы теперь вернуться в столицу, ведь он был ещё молод — едва за тридцать. Однако он никуда не поехал из своей тамбовской глуши и не сделал даже попытки продолжить карьеру.

Осенью 1802 года между братьями Боратынскими произошёл раздел имения. Абрам и Богдан получили по тысяче крепостных душ, Пётр и Илья — по 300. Самый младший брат, Александр, в разделе Вяжли не упомянут. Поручик в отставке, он проживал в Голощапове с отцом, Андреем Васильевичем, и порой, как и другие родственники, наведывался к Абраму Андреевичу. По семейному преданию, Александр Андреевич, которому было немногим за двадцать, увлёкся женой старшего брата — Александрой Фёдоровной, своей ровесницей. Видимо, не обошлось без конфликта между братьями.

Впрочем, у Абрама Андреевича и до этого не всё ладно было в отношениях с ближайшей роднёй, недаром он в ту пору писал сестре Марии: «Не огорчайся, мой любезнейший друг, что я к тебе туда не буду — и зов мне был только одна проформа; но я не хочу ещё иметь дьявольских сцен с моими, которые против меня сделались извергами человечества. Прискорбно тебе, душа моя, слушать такие отзывы; но к несчастию моему, они истинны. — Я бежал бы в другую часть света, чтоб с ними никогда не встречаться, а особливо со вторым. — Я желаю ему всяческого благополучия, но с ним не увижусь уже во всю мою жизнь. К тому употребил все мои старания…»

Кто этот «второй»? Не иначе как младший брат, как видно, проявивший в поведении нечто непозволенное.

«Я хочу, — продолжал Абрам Андреевич далее в письме, — чтоб нам жить уже не в вяжлинском доме, и должен строиться от самого пола вновь. Я купил дом и перевожу в Мару, а в Вяжле всё оставляю им — и жить пусть приезжают, а всё буду от них за 5 вёрст».

Годом раньше, в 1803-м, отставного генерал-лейтенанта избрали предводителем тамбовского дворянства, и Абрам Андреевич приступает к своим обязанностям в столице губернии. А семья его насовсем перебирается в урочище Мару, в новый дом. Произошло это весной — осенью 1804 года…

Детство и добрая половина отрочества прошли у Боратынского в Маре. Эти годы «протекли в исключительно счастливой обстановке, царившей в богатой дворянской семье, — подчёркивает самый обстоятельный его биограф, финский филолог Гейр Хетсо. — Имение родителей было расположено в живописной местности, его окружали берёзы, липы, яблони, вишни, пруды. <…> В приветливо-ласковой местности Мары находила себе пищу и развивалась меланхолическая задумчивость поэта. Несомненно, что тихая тамбовская природа ещё в детстве производила на Баратынского чарующее впечатление, лелеяла в нём с раннего возраста поэтическое настроение».

В письмах Боратынский крайне редко вспоминал о годах своих младых, проведённых в Маре. В стихах — немногим чаще, зато с удивительной проникновенностью, с горячей любовью.

Я возвращуся к вам, поля моих отцов.

Дубравы мирные, священный сердцу кров!

Я возвращуся к вам, домашние иконы! <…>

Не призрак счастия, а счастье нужно мне.

Усталый труженик, спешу к родной стране

Заснуть желанным сном под кровлею родимой.

О дом отеческий! О край всегда любимый!

Родные небеса! <…>

«Родина», иначе «Сельская элегия» (под такими названиями первоначально печаталось это стихотворение), написана в Финляндии в 1820 году, — как вспоминают товарищи по службе, в пору затяжных осенних дождей. Боратынский служил тогда унтер-офицером. «Питая надежду на скорое производство в офицеры, он обнаруживал смело перед нами желание тотчас отставить службу и поселиться дома», — вспоминал его друг и сослуживец Николай Коншин. Двадцатилетний поэт удивлял Коншина и другим: «Я не знавал человека более привязанного к месту своего рождения, он как швейцарец, просто одержим был этой, почти неизвестной у нас болезнью, которую французы называют mal du pays». Но вернёмся к детству…

Внешне у подрастающего дитяти, а затем и отрока всё было вроде бы вполне благополучно. Любящие отец и мать, заботливые родственники — и сам он смирен, послушен, прилежен, порой до чрезвычайности, так что родители не нарадуются. Вдобавок сызмалу у него обнаружились замечательные способности к учению: четырёхлетним — уже читает на французском, в шесть лет умеет писать по-русски и по-французски. Александра Фёдоровна поначалу сама обучала детей, пока в 1805 году в имение не приехал выписанный для занятий гувернёр Джьячинто Боргезе. Бубуша и младшие Сошичка с Ашичкой разговаривали с матерью по-французски, а с отцом, не знавшим иностранных языков, по-русски. В письме от 17 февраля 1804 года сестре Марии — «моему милому Машурочку» — Абрам Андреевич пишет: «Ты не знаешь ещё нашего Ашичку и Сошу. А про Бубу и говорить нечего. Это такой робёнок, что я в жизни моей не видывал такого добронравного и хорошего дитя — он уже читает по-французски. Ашичка — это Ираклий. Мы ему дали это легчайшее имя. Мне можно тебе их всех хвалить. Этот Ашонок — такой красотка, что я редко видывал, и он у них всех фаворит. — Соша наша всё была больна, теперь поправляется, и преострая девчонка! А про неё не могу сказать, чтоб была смирна; иногда надо и розочки. А Бубинька 2 года не только розги, но ниже выговору не заслужил. Редкой робёнок!..» Весной — летом 1805 года Абрам Андреевич в письме с гордостью докладывал отцу в Голощапово, что Бубинька уже выучился грамоте и теперь пишет. «У него благодаря Бога понятие очень хорошее, и мы игравши с ним его учим».

Родители выписывали сыну домашних учителей; больше всех мальчик привязался к итальянцу Джьячинто Боргезе. Этот неудачливый торговец картинами, которого судьба занесла в Россию, преуспел, однако, в воспитании — и отнюдь не будучи учёным педагогом. Он развил в мальчике охоту к чтению, пристрастил к природе, разжёг воображение рассказами о своей благодатной южной отчизне, да так, что Боратынский полюбил всё это навсегда.

В стихотворении «Родина» есть строки, напрямую обращённые к Джьячинто Боргезе, и написаны они с благодарностью, от полноты сердца:

И ты, мой старый друг, мой верный доброхот,

Усердный пестун мой, ты, первый огород

На отческих полях разведший в дни былые!

Ты поведёшь меня в сады свои густые,

Деревьев и цветов расскажешь имена;

Я сам, когда с небес роскошная весна

Повеет негою воскреснувшей природе,

С тяжёлым заступом явлюся в огороде,

Приду с тобой садить коренья и цветы <…>.

В первоначальной редакции элегии Боратынский величает своего воспитателя русским именем — «Прилежный Яков мой!..», явно выказывая сердечную близость.

Позже, покинув отчий дом, он не забывал слать приветы своему «усердному пестуну», а порой писал к нему отдельно. В самом конце жизни, находясь в Италии, он снова вспомнил о своём наставнике в послании «Дядьке-итальянцу», — по воле судьбы оно стало его последним стихотворением…

По обычаю, заведённому в дворянских семьях того времени, Боратынский познакомился с французской культурой раньше, нежели с отечественной. «Шести лет он уже свободно говорил по-французски и часто выступал в роли переводчика при разговорах родственников с учителями. Ранние письма поэта не оставляют никакого сомнения, что Баратынский в детстве лучше владел французским, чем русским языком», — пишет Гейр Хетсо.

Французский писатель Ансело заметил как-то о русских баричах: на нашем языке они выражают свои первые мысли, с нашими великими писателями развиваются — и это накладывает на всю их жизнь отпечаток, который невозможно стереть. По мнению Хетсо, это наблюдение «особенно справедливо и метко в отношении Баратынского: глубокое влияние французской культуры легко заметно в его стихотворениях, в его строгом художественном вкусе, очищенном от всяких излишеств и преувеличений. Важно в этом отношении его раннее знакомство с итальянской культурой. Восторженные речи Боргезе о природе и искусстве „отчизны лучезарной“ произвели неизгладимое впечатление на мечтательного мальчика, заставили его заочно полюбить „Небо Италии, небо Торквата“, которое ему довелось увидеть только в год своей смерти».

В октябре 1805 года отец впервые взял с собой сына в Тамбов, — до этого тот ни разу не покидал родительский дом, — и ненароком обнаружил в своём Бубе поразительное воображение. Вот что он тогда же написал жене: «Мне даже жаль, что ты не могла видеть и слышать его вопросы! Он даже до того расспрашивал, что сам останавливался отдыхать, жалуясь, что у него губы и язык болят. Он Тамбов в воображении своём <представлял> и садом и зверем или какой-нибудь рекою, словом, я очень много дивился на его воображение. Он несколько раз по дороге доставал свой рубль и тут-то было у него богатое воображение. Он провожает глазами каждую телегу и бегает из окошка в окошко смотреть». Простодушный папенька и не подозревает, что обнаружил в пятилетнем мальчике — поэта…

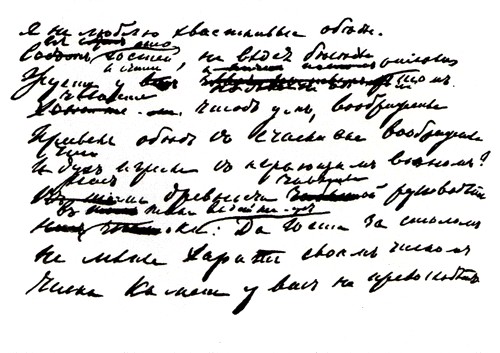

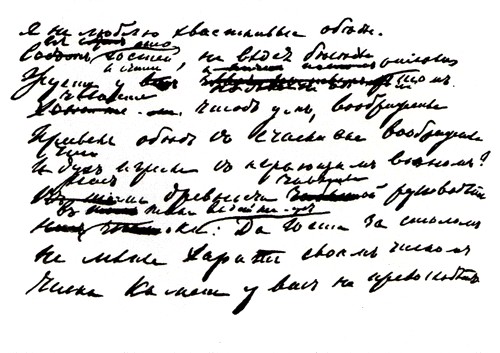

Первое сохранившееся письмо Боратынского относится к началу ноября 1806 года. Ему шесть с половиной лет и пишет он родителям в Петербург, куда они уехали, чтобы похлопотать за Абрама Андреевича и добиться его оправдания в затянувшемся конфликте с тамбовским губернатором:

«Милая мая мамінька і папинка. Желаю вамъ всякаго здаровья и благополучія навсегда мы очень бы желали васъ скарее видить, а без васъ нам скушна: паприказанію вашему уведомляю васъ мы точно такъ, же играимъ как привасъ играли, сошичка ашичка вавычка и федичка мы все здоровы, изаочно цалуемъ вас наши мілай: впрочем навсегда пребудемъ послушными: остаюсь покорный и послушнымъ вашъ сынъ евгеніи боратынскай».

Мальчик ещё путается в русской грамоте и, видно, много читает по-французски, коль скоро латинская буквица залетела в кириллицу… Но отписывает родителям — как старший в доме и ответственный за младших детей. Вавычка в письме — это второй брат Лев, родившийся в марте 1805-го, а Федичка — третий братик, ему едва исполнилось три месяца (умер младенцем после мая 1807 года).

Но уже несколькими месяцами позже он пишет по-русски грамотнее, хотя где ставить запятые, а где точки, ещё толком не знает:

«Любезная тётинька желая вам быть здаровым благодарим вас за вашу милость и любовь мы очень желаем с вами видется все дети цалуют ручки ваши и любят вас, дедушке и обеим бабушкам цалую ручки. — Остаюсь Евгений Боратынский. — Ираклий. — Вава спит, Соша также» (из письма Екатерине Андреевне Боратынской).

Проходит ещё полгода, и семилетний мальчик справляется с трудностями и пишет уже вполне ясно и грамотно: «Милая тётинька. — Поздравляем вас со днём вашего ангела и желаем вам всякого благополучия. Мы с Сонюшкою вышили для вас подвязки которые просим вас принять милостиво. Прошу засвидетельствовать глубочайшее наше почтение дедушке и дяденьке. Мы все целуем ваши ручки и любим вас от всего сердца. — Покорнейший ваш — племянник — Евгений Боратынский» (письмо тётушке Екатерине Андреевне).

Всего-то ошибок — запятая пропущена!..

Душа младая

В тех немногих поэтических произведениях Боратынского, где речь о родимой Маре, о родительском доме, нет и намёка на какую-то неурядицу в душе — лишь светлая грусть о детстве, о прошедшем.

Казалось бы, откуда и взяться печали, когда с младенчества обожаемый всеми мальчик воспитывается в заботе и ласке, да и сам непременно выказывает в своём поведении благой нрав, доброту и прилежание. «Исключительно счастливая обстановка» детских лет вроде бы обещает в нём одну лишь душевную негу и спокойствие. Однако детство отнюдь не так безоблачно, как это кажется со стороны. Никто из родных, близких и знакомых дитяти не заметил в нём ни малейшей дисгармонии, — сам же он впоследствии признавался, что не всё ладно было в душе.

В известном исповедальном письме к Василию Андреевичу Жуковскому, 1823 года, поэт неожиданно заявляет: «В судьбе моей всегда было что-то особенно несчастное…»

Не странно ли —

всегда?.. Стало быть, это касается и ранних лет? — Да, и их.

Об этом свидетельствует другое письмо: «С самого детства я тяготился зависимостью и был угрюм, был несчастлив. В молодости судьба взяла меня в свои руки…»

Как выясняется, это было коренным свойством его противоречивой натуры — в видимом счастье чувствовать себя несчастливым. Внешне всё благополучно — а внутри смятение. Судьба, казалось бы, благоволит — а сердце невидимо страдает. — Сызмалу Боратынский таил в себе, никак не показывая на людях, это душевное

единство противоположностей.

Воображение обоюдоостро. Оно то возносит в небеса, то пребольно ударяет о землю. Впечатлительность ещё первозданно свежа, отзывчивость чрезмерна. Никто не знает, как ребёнок, наделённый всем этим, справляется с самим собой. Кто измерит младую душу, когда она всё острее и глубже осознаёт себя, чуя вокруг таящиеся бездны? Чрезмерное по добронравию поведение порой как ничто иное свидетельствует о попытке упорядочить хаос, вторгающийся в тебя.

Само название его родного урочища веяло тайной.

Мара — это и морок, и наваждение — и грёза и мечта. Ещё — привидение, призрак.

Маром же звали на Руси сухой туман, мглу, знойный и тусклый, сумеречный воздух.

Мара, Мара-Морена — у всех славян одно из имён богини плодородия и жатвы, олицетворяющее также смерть. — Нельзя не признать, что всё это под стать самой поэзии Боратынского…

Однако поначалу Мара писана только светлыми акварельными красками. Как в «Сельской элегии», сочинённой в Финляндии в 1820 году. Он мечтал тогда вернуться из суровой северной страны — под родные небеса…

<…> незвучный голос мой,

В стихах задумчивых, вас пел в стране чужой,

Вы мне повеете спокойствием и счастьем <…>.

Всё в родимом краю ему дорого и свято:

Я с детства полюбил сладчайшие труды.

Прилежный, мирный плуг, взрывающий бразды,

Почтеннее меча; полезный в скромной доле,

Хочу возделывать отеческое поле.

Оратай, ветхих дней достигший над сохой,

В заботах сладостных наставник будет мой;

Мне дряхлого отца сыны трудолюбивы

Помогут утучнять наследственные нивы <…>.

Молодой поэт, сказочно, разом взлетевший на свой

финский Парнас, словно бы вовсе тому не рад — и мечтает спуститься долу, чтобы посвятить себя совсем другой поэзии — поэзии

земледелия.

Богиня пажитей признательней Фортуны!

Для них безвестный век, для них свирель и струны;

Они доступны всем и мне за лёгкий труд

Плодами сочными обильно воздадут.

От гряд и заступа спешу к полям и плугу;

А там, где ручеёк по бархатному лугу

Катит задумчиво пустынные струи,

В весенний ясный день я сам, друзья мои,

У брега насажу лесок уединенный,

И липу свежую, и тополь осребренный;

В тени их отдохнёт мой правнук молодой;

Там дружба некогда сокроет пепел мой

И вместо мрамора положит на гробницу

И мирный заступ мой, и мирную цевницу.

(А ведь мечта двадцатилетнего поэта посадить лес — осуществилась спустя годы!.. Правда, не в Маре, а в Муранове…)

Через семь лет это настроение уступит место печали:

Судьбой наложенные цепи

Упали с рук моих, и вновь

Я вижу вас, родные степи,

Моя начальная любовь.

Степного неба свод желанный,

Степного воздуха струи,

На вас я в неге бездыханной

Остановил глаза мои.

Но мне увидеть было слаще

Лес на покате двух холмов

И скромный дом в садовой чаще —

Приют младенческих годов.

Промчалось ты, златое время!

С тех пор по свету я бродил

И наблюдал людское племя

И, наблюдая, восскорбил <…>.

…Теперь на месте марской усадьбы Боратынских — пустошь. После революционной смуты 1917 года и последующего лихолетья не осталось ничего. Если что и уцелело, то лишь несколько могил на сельском погосте, где похоронены родственники поэта…

А в начале 1800-х годов, когда Абрам Андреевич Боратынский поселился со своей, год от года возрастающей семьёй в живописном урочище, Мара процветала. На склонах двух широких холмов был разбит парк, он террасами нисходил к большому овальному пруду; за сине-зелёной гладью воды простиралась роща и вдруг резко обрывалась глубоким, заросшим кустами оврагом, на дне которого бормотал ручей. Дуброва завораживала играющих барчат своим широким шумом в непогоду и тихим лепетом листвы в погожие дни. Аллеи парка дышали умиротворяющим покоем, а разбегающиеся в дебри тропинки обещали сказочные приключения. Всё это устроил для своих детей заботливый отец.

Усадебный дом был одноэтажным, с пристроенным к нему полукруглым бельведером в белоснежных колоннах. Неподалёку возвели причудливое строение, напоминающее старинный замок. Его прозвали — «грот». Оно было облицовано понизу раздробленными глыбами камня; сводчатые входы, забранные узорными коваными решётками, казалось, уводили в таинственные пещеры и дышали сумрачной сыростью. Мемуарист Б. Н. Чичерин писал в своих воспоминаниях: «Абрам Андреевич поселился в той части Вяжли, которая носит называние Мары, и здесь зажил на широкую ногу. Недалеко от дома лежит овраг, покрытый лесом, с бьющим на дне его ключом. Здесь были пруды, каскады, каменный грот с ведущим к нему из дому потаённым ходом, беседки, мостики, искусно проведённые дорожки. Поэт Баратынский в своём стихотворении „Запустение“ в трогательных чертах описывает эту местность, где протекли первые дни его детства, но которая была более или менее заброшена после смерти его отца, случившейся в 1810 году. Вдова не думала уже о поддержании красоты усадьбы, о старых барских затеях; она вся предалась воспитанию детей, и надобно сказать, что эта цель была достигнута ею вполне».

Элегия «Запустение» написана им осенью 1832 года после поездки в родное имение:

Я посетил тебя, пленительная сень,

Не в дни весёлые живительного мая,

Когда, зелёными ветвями помавая,

Манишь ты путника в свою густую тень,

Когда ты веешь ароматом

Тобою бережно взлелеянных цветов, —

Под очарованный твой кров

Замедлил я своим возвратом.

Хрустела под ногой замёрзлая трава,

И листья мёртвые, волнуяся, шумели;

С прохладой резкою дышал

В лицо мне запах увяданья;

Но не весеннего убранства я искал,

А прошлых лет воспоминанья.

Душой задумчивый, медлительно я шёл

С годов младенческих знакомыми тропами;

Художник опытный их некогда провёл.

Увы, рука его изглажена годами! <…>

Душой задумчивый… — как необычно поставлены одно с другим эти два знакомые всем слова! Разом и метафора — и автопортрет, точный образ внутреннего мира и, возможно, всей своей жизни. Боратынский никогда не выставлял на публику, даже перед близкими и родными своего

личного. Говоря по-старинному, сокровенное души он держал —

про себя. То есть — не определяя словом это сокровенное — для одного себя. Дневников не вёл, мемуаров не оставил. О родном отце, если судить по стихам и письмам, почти не говорил. А вот тут вспомнил…

Стези заглохшие, мечтаешь, пешеход

Случайно протоптал. Сошёл я в дол заветный,

Дол, первых дум моих лелеятель приветный!

Пруда знакомого искал красивых вод,

Искал прыгучих вод мне памятной каскады:

Там, думал я, к душе моей

Толпою полетят виденья прежних дней…

Вотще! лишённые хранительной преграды,

Далече воды утекли,

Их ложе поросло травою,

Приют хозяйственный в них улья обрели,

И лёгкая тропа исчезла предо мною.

Ни в чём знакомого мой взор не обретал!

Но вот по-прежнему лесистым косогором

Дорожка смелая ведёт меня… обвал

Вдруг поглотил её… Я стал

И глубь нежданную измерил грустным взором,

С недоумением искал другой тропы;

Иду я: где беседка тлеет

И в прахе перед ней лежат её столпы,

Где остов мостика дряхлеет.

И ты, величественный грот,

Тяжёло-каменный, постигнут разрушеньем,

И угрожаешь вдруг паденьем,

Бывало, в летний зной прохлады полный свод!

Что ж? пусть минувшее минуло сном летучим!

Ещё прекрасен ты, заглохший Элизей,

И обаянием могучим

Исполнен для души моей. <…>

Глава вторая

НЕСРОЧНАЯ ВЕСНА

Элегия времён

Настоящее, отошедши, сделавшись прошлым, словно бы перемещается в ту область времени, которое зовётся вечностью и не поддаётся ни тлению, ни изменению. Время едино: там и прошлое, и настоящее, и будущее. Времени известно всё. Мы устремлены в будущее, но оно ещё неизвестно нам. Мы живём в изменчивом настоящем, не успевая толком осмыслить то, что происходит. Будущее ещё не наступило, а настоящее ускользает из рук и далеко не всегда подвластно нашей воле. Лишь прошлое вполне принадлежит нам. И потому мы постоянно возвращаемся мыслями и чувствами в минувшее, которое, по сути, и есть единственное наше достояние.

Элегия «Запустение» как нельзя лучше раскрывает это.

Долгий разбег светлых воспоминаний, пробуждённых у Боратынского видами Мары — его «ещё прекрасного», но уже «заглохшего Элизея» — прелюдия к самому главному: вспыхнувшей памяти об отце. Эта память до сего времени таилась в нём, и никогда ещё он так осязательно не касался её своим поэтическим словом. И вот наконец воспоминания будто бы широкой волной накрывают его: окончание элегии — её девятый вал…

Тот не был мыслию, тот не был сердцем хладен,

Кто, безымянной неги жаден,

Их своенравный бег тропам сим указал,

Кто, преклоняя слух к таинственному шуму

Сих клёнов, сих дубов, в душе своей питал

Ему сочувственную думу.

Давно кругом меня о нём умолкнул слух,

Прияла прах его далёкая могила,

Мне память образа его не сохранила,

Но здесь ещё живёт его доступный дух;

Здесь, друг мечтанья и природы,

Я познаю его вполне:

Он вдохновением волнуется во мне,

Он славить мне велит леса, долины, воды;

Он убедительно пророчит мне страну,

Где я наследую несрочную весну,

Где разрушения следов я не примечу,

Где в сладостной тени невянущих дубров,

У нескудеющих ручьёв,

Я тень священную мне встречу.

Как высока и чиста печаль этих стихов!.. Поэту открывается в них вечность…

Всюду в увядших чертах родимой Мары Боратынскому угадывается созидающая рука отца, «…отпечаток / Живой возвышенной мечты» (строки из ранней редакции элегии); везде, в парке, в руинах строений ему въяве чудится отец: что тут «ещё живёт его доступный дух». И этот дух «волнуется» в сыне «вдохновением», велит славить природу, жизнь. Однако отец уже в вечности, в той

полноте времени, которая объемлет прошлое, настоящее и грядущее. И оттуда, из своей вечности он «пророчит» сыну

несрочную весну. То есть обещает ту самую полноту времени, где ни тления, ни разрушения — где невянущие дубровы и нескудеющие ручьи.

Собственно, Боратынский здесь — в зримых образах — воспроизводит, невольно или же сознательно, глас 8-й кондака поминальной литии, которую обычно совершает мирянин по родному человеку дома или на кладбище: «…идеже несть болезнь, ни воздыхание, но жизнь безконечная».

Недаром он уточняет последнюю строку элегии. Если в ранней редакции было: «…У нескудеющих ручьёв / Я тень

отеческую встречу!», то теперь: «Я тень

священную мне встречу». — Восклицательный знак, признак восторга, сменяется точкой, символом твёрдой уверенности:

там, в святом вечном покое, так оно и произойдёт — они встретятся с отцом…

В преданиях и письмах

По отцу Боратынский принадлежал к старинному роду польских дворян. Предание гласит, что полководец Дмитрий Божедар (умер около 1370 года) первым взял себе это имя: он владел замком Боратын (Богом ратуемый, Божья Оборона) в Галиции (ныне село Боратынь на Львовщине) и стал подписываться по его названию — «de Boratyn». От этого имени и идут Боратынские.

(Разумеется, и фамилия поэта правильно пишется — по названию замка Боратын. Частные письма Боратынского обычно подписаны этим именем. Но в Пажеском корпусе, а затем на военной и гражданской службе его стали именовать — Баратынский: должно быть, по тому, как слышалось в речи, по привычному для многих аканью. Так оно и пошло в журнальных публикациях (тех из них, где фамилия писалась полностью) и в первых сборниках стихотворений — 1827 и 1835 годов. Однако последнюю книгу стихов «Сумерки», 1842 года, поэт подписал — Боратынский и, видимо, неспроста. Он явно желал впредь называться исконным именем. По его кончине в первом слоге фамилии снова и надолго появилась «а». Но всё же постепенно и всё чаще издатели и учёные принялись использовать этимологически верное имя — Боратынский. Последняя воля, что ни говори, — завещание. И мы в этой книге поступаем согласно позднему, зрелому желанию самого поэта — за исключением тех случаев, где приводятся цитаты с написанием фамилии с «а» в первом слоге.)

Потомки основателя рода Дмитрия Божедара отличались воинской доблестью и отмечены польской историей. Стешко-Ян Боратынский (первая половина XVI века) участвовал в походах короля Сигизмунда I Старого. Его сын Пётр служил при дворе короля Сигизмунда II Августа и прославился как законодатель и оратор, — на его надгробии выбили памятную надпись по-латински: «Петру Боратынскому, кастелану Бельсина и капитану Самбора, отмеченного знатностью и воинской славою, происходящему из славного по отцу своему рода, знаменитого мудростью, красноречием и добродетелями духа». Не эти ли качества далёких предков спустя два с половиной столетия унаследовал их потомок-поэт…

Во второй половине XVII века шляхтич Иван Боратынский в поисках фортуны переселился в Россию, перешёл в русское гражданство и покрестился в православную веру. Государь пожаловал именитого воина имением Голощапово в Смоленской губернии, где он и скончался в 1708 году. Гейр Хетсо замечает, что Иван Петрович, возможно, был не прямым потомком Петра Боратынского, а продолжал другую линию родства. Как бы то ни было, именно от него пошли «русские Боратынские».

«Прадед мой родной Иван Петрович Боратынский служил вечно-достойной памяти Его величеству государю царю Алексею Михайловичу. А дед мой родной Павел Иванов сын Боратынский служил блаженной памяти государю Петру Алексеевичу… Я же, именованный, начал служить Ея императорскому величеству с 1753 года в полку Смоленской шляхты рядовым…» — сообщал в записке, названной «Объявлением», отставной поручик Андрей Васильевич Боратынский, родной дед поэта. Он был небогат, но после женитьбы на дочери соседского помещика Авдотье Яцыной присоединил к своему поместью её имение Подвойское, и дела наладились. Эта женитьба — настоящее романическое приключение.

«В 765 году, 27-ми лет, Андрей Васильевич вышел в отставку и стал жить в Голощапове. Тут он влюбился безоглядно в Авдотью Матвеевну Яцыну из заречного Подвойского. Но Матвей Яцын сосватал дочь за другого и в скором времени насильно вёз её венчать. Когда проезжали мимо голощаповской мельницы, Авдотье Матвеевне стало дурно; её вынесли и положили на траву. Жених, ехавший впереди, придержал своих лошадей, но, увидав, что возле невесты отец, отправился далее. Когда экипаж его скрылся из виду, Авдотья Матвеевна спросила папеньку: — „Какой он будет мне муж, если даже не захотел остановиться, видя, что мне дурно?“ — Матвей Яцын в решениях был непреклонен. Авдотью Матвеевну отнесли в отцовский берлин, лошадей поворотили и вернулись назад в Подвойское.

Нового жениха Матвей скоро не приискал. А Андрей Васильевич, видя в том обмороке знамение судьбы, не терял надежд. Он увёз Авдотью Матвеевну тайно: переоделся конюхом и с одной лошадью прошёл на яцынский двор; Авдотья Матвеевна вышла; Андрей Васильевич помог ей сесть на лошадь, вспрыгнул сам, дёрнул поводьями и был таков.

Прошло время. Авдотья Матвеевна принесла сына; его именовали в память Авраамия Смоленского. Вторым сыном был Пётр; затем были ещё три сына и две дочери», — пишет Алексей Песков, автор книги о Боратынском.

По семейному преданию, бабушка Боратынского была склонна к меланхолии (как впоследствии её «задумчивый душою» внук) и впадала в глубокую печаль от шума берёзовой рощи. Её преждевременную смерть связывали с тоской от разлуки с сыновьями, которых рано отдали в военную службу. Заметим, что это очень напоминает неожиданную кончину её сына Абрама Андреевича и смерть самого поэта в Неаполе: он так сильно переживал за больную жену, что не вынес огорчений…

Возможно, от бабушки Авдотьи Матвеевны Боратынский и унаследовал свою чрезмерную чувствительность. Был ли его отец схож характером со своей матушкой, в неё ли пошёл? Стоит внимательнее приглядеться к его судьбе — ведь она и прямо и косвенно отразилась в сыне…

Абрам (Аврам) Андреевич восьмилетним был определён в лейб-гвардии Преображенский полк. На службу явился в 18 лет, в 1785 году. Вскоре его перевели прапорщиком в лейб-гвардии Семёновский полк, где спустя несколько месяцев он дослужился до сержанта.

В письме двадцатилетнего гвардейца родителям, которое он написал и от своего младшего брата Петра 22 апреля 1787 года, виден добродушный характер и изрядный запас веселья и молодой энергии:

«Милостивые государи батюшка и матушка.

<…> О себе честь имеем донести, что мы, слава Богу, здоровы, и время, которое мы здесь препровождаем, очень хорошо разделено от наших командиров: надобно всякой день в 3 часа встать в строй и после обеда тоже, дневать день и трое суток подряд, да ещё для закуски всякой караул в сутки. <…> Вот правило монашеское, которое мы исполняем поневоле, живучи в мире. Я думаю, вы рассуждаете, что мы обременены великою прискорбностью и за несносность оную считаем, но вместо того сие для нас малейшее зло, мы совсем и не примечаем и так к оному привыкли, что и беспокойство об оном почитаем за излишнее. — Надобно иметь достойный человеку предмет огорчения, чтоб о чём можно было ему предаться печали, но и то умеренной, дабы не понизить своего звания. Как скоро сие воображение будет иметь человек, то будет иметь и спокойный дух, а в спокойствии нет иной дороги, как преодолением досад и огорчений. (Склонность порассуждать позже ещё сильнее проявится у старшего сына Абрама Андреевича, Евгения, в письмах из Пажеского корпуса. —

В. М.) <…> Денег же у нас давно нет. Однако мы вас об оных и не беспокоим. Что делать? Как-нибудь покуда что будем перебиваться…

Ваши, милостивых государей всегда покорнейшие дети и покорнейшие слуги Абрам Боратынский и Пётр Боратынский».

На следующий год началась война со Швецией. В составе Семёновского полка Аврам и Пётр совершили пеший переход в Финляндию, в окрестности Фридрихсгама, но войны толком не понюхали, в перестрелки не попали. Рвались в настоящее

дело, завидуя младшим братцам — гардемаринам Богдану и Илье, которым уже довелось участвовать в морских сражениях со шведами. Не потому ли Аврам, назначенный фельдфебелем роты гренадёров, ворчал в письме, что из 120 подчинённых «десятая доля не сыщется порядочных людей, а протчие все пьяницы, дебоширы и невежи».

По возвращении в Петербург Аврама и Петра перевели капитанами в гвардию: за братьев замолвила слово великому князю Павлу Петровичу его приближённая, Екатерина Ивановна Нелидова, которой наследник престола в ту пору безоговорочно доверял. По протекции Нелидовой вскоре все четыре брата Боратынских были взяты Павлом Петровичем в его штат. Узнав про желание Аврама и Петра перейти из сухопутных в моряки, Павел благосклонно отнёсся к нему и даже распорядился, чтобы братьев за его счёт обучали французскому. Наследник, нелюбимый сын постаревшей императрицы, уже давно ждал престола и подыскивал добрых воинов, верных ему… К родителям немедленно ушло радостное письмо: «Он сказал, что ему давно хотелось придвинуть нас к себе поближе и теперь очень рад, что и наши желания с его согласны. Дозволил нам входить во все внутренние его покои, и какая нам нужда или какое притеснение встретится, чтоб относились прямо к нему…»

В новом повороте шведской кампании баталии шли с переменным успехом. В конце июня 1790 года императорский флот, неделей раньше праздновавший викторию, был сильно потрёпан, если не разбит в заливе Кюмень близ Роченсальма. Корабль Аврама Боратынского едва не пошёл ко дну и был захвачен шведами. Как только выдалась возможность, пленник хотя бы общими словами поспешил успокоить родителей:

«Милые государи батюшка и матушка! Я знаю, что вас сие известие чувствительно встревожит, узнавши о моей судьбе; но сего рока уже переменить не можно: и мне так суждено провести несколько времени вне своего отечества. Прошу вас всепокорнейше не беспокоиться обо мне, ибо и здесь с нами обходятся очень хорошо…»

Брату же Петру, что служил на другом корабле и избежал печальной участи, Аврам написал куда как откровеннее и в подробностях. Сообщил, что «принял совсем иной образ новой жизни, стал пленником, побеждённым и в неволе, отлучён ото всех и лишён всего…». И далее:

«<…> Сии все предметы,

предоставляющиеся моему воображению, жестоко терзают мою душу. Где мне искать успокоения? Кто меня утешить может? У всякого свои злополучия не дают времени утешать другого. — Итак, я оставлен без всякой помощи и должен внутри сердца своего питать грусть, меня снедающую. — Тебя нет со мною, тебя, который был утешитель в моей горести. Мы были подпора друг другу: теперь отдалённость места препятствует нам слышать стон или восторги наши. Судьба определила мне сию участь: противиться сему року смертным не возможно».

Вот так же всю жизнь и Боратынский-сын нуждался в настоящей дружбе и в настоящем друге, то обретая такого верного друга, то теряя…

Вернёмся к письму отца. Аврам пишет о томившем его в Выборге предчувствии, что долго не увидится с братом, о жестоком волнении, которое доводило его до отчаяния. «С горестию исполненным сердцем спешил я к своей галере. Ни с кем не будучи знаком, старался, сколько возможно, чтоб меня знали с хорошей стороны, и во оном скоро успел. Простоявши на рейде у Транзунда до тех пор, когда Чичагов дал баталию неприятельскому флоту и который ретировался с превеликим своим уроном, мы снялись с якоря и пошли в сторону Пуцелет, к которому поспешали с превеликой поспешностию, и день и ночь люди были в гребле, и как скоро стали подходить к оному заливу, то услышали пальбу, которую открыли наши лодки, бывшие впереди. Тут тотчас нам дан был сигнал к сражению, и как мы были в авангарде, то мы первые и вступили в бой. Признаюсь чистосердечно, что я сначала всё сие за шутку почитал и хохотал, когда ядры чрез нас летали, считая свой флот гораздо многочисленнее, и притом неприятель обескураженный не может долго нам противиться. Но совсем вышло иначе. Неприятель в порядке напал со всех сторон на наши передовые суда и такой сильный огонь произвёл с своих лодок, что мы уж начали сомневаться о победе. Ещё к несчастью нашему ветр гораздо сделался сильнее и мы не могли порядочной построить линии. Подлинно все стихии противу нас восстали, и мы явились с трёх сторон атакованные, а с правой стороны щебекою и фрегатом, которые толь проворно залпами по нас стреляли, что на одной стороне галеры только 8 человек осталось. Пушки все были подбиты, вёслы изломаны, течь сделалась сильная, ветр сильный стремил нас к неприятелю. Ни бросания якоря, ничто не удержало, итак, сделавши консилиум, спустили флаг. Я не могу представить, в каком были все волнении и отчаянии, когда увидели к себе приплывающие лодки шведские для забрания нас! Все были как вне себя: иной проклинал свою участь; иной рвал на себе волосы; иной плакал; и все были в такой дистракции, что сами не знали, что начать? Тогда только было у нас присутствие духа, когда сражались; но когда противиться уже невозможно было, тогда отчаяние нами овладело. Тотчас нас всех виновных забрали и повезли на неприятельскую галеру, которая ещё несколько часов была в сражении. Только то у меня осталось, что я имел на себе, т. е. мундир и сертук; прочее всё разграблено».

В конце концов пленник попал в город Нортупель, в 180 верстах от Стокгольма.

«<…> Вот, любезный друг, в какой я от тебя отдалённости. Но как отдалённость ни велика, мой дух всегда присутствует с тобою, и только лишь одна моя отрада, когда я тебя вспоминаю. Сии мечтательные соображения часто занимают мои мысли и очень много способствуют моей меланхолии».

Своё письмо он заканчивает просьбой по возможности утешить родителей и новыми восклицаниями о дружбе: «Ах, любезный друг! Сколько несносно быть в такой отдалённейшей стороне и не иметь себе друга! Я желал бы, чтоб ты попался в плен, уверен будучи, что ты не сочтёшь за несчастие, когда мы бы были вместе! Для меня и самый ад казался бы раем, когда бы ты был со мною. Но теперь, признаться, хоть не ад, но похоже на него. <…>»

Священная родная тень

Большинством российских исследователей жизни и творчества Боратынского принято считать «роль отца» в жизни поэта явно незначительной.

«…Отношения с отцом не оставили следов», — пишет во вступительном очерке к Полному собранию сочинений и писем Боратынского (М., 2002) крупнейший знаток его жизни Алексей Михайлович Песков. При этом он ссылается на строку из элегии «Запустение»: «Мне память образа его не сохранила». Однако очевидно, что Боратынский говорит здесь лишь о внешнем облике отца, который он изрядно подзабыл к тридцати двум своим годам. Что же касается его внутреннего образа, то многие стихи элегии, да и сам её дух свидетельствуют обратное: отец жив в памяти сына, неразрывно связан с ним, священная отеческая «тень» питает его вдохновение и пророчит

несрочную весну и грядущую встречу.

Филолог Ирина Медведева в работе «Ранний Баратынский» (1936) замечает: «Начиная с самого раннего детства и до женитьбы поэт окружён неусыпными заботами и „болезненной“ (как он сам определяет) любовью матери. Несомненно, она пользовалась гораздо большим влиянием на сына, чем отец». То есть «влияние» отца не отрицается, но и никак не определяется конкретно, словно бы это некая условная величина. Разумеется, в отличие от матери, с которой Боратынский, очно или заочно, был в общении всю жизнь, отцовское влияние трудно уловимо, ведь мальчик рано осиротел. Но кто же знает душу человека и то, чем она живёт? Некие знаки в судьбе Боратынского, его юношеские порывы и зрелые поступки (обо всём этом речь впоследствии) говорят о другом: отцовское начало жило в нём неизбывно.

Евгений Лебедев в «Тризне» вовсе обходит вопрос о влиянии отца, начиная книгу о Боратынском сразу с поступления его в Пажеский корпус в 1812 году.

Безусловно, Абраму Андреевичу совсем недолго довелось пожить рядом со своим первенцем: Боратынский-отец скончался 24 марта 1810 года, в 43 года. Произошло это внезапно и негаданно для всех, хотя Абрам Андреевич в последние годы побаливал… Незадолго до его кончины семья переехала (в 1808 году) в Москву, чтобы дать Евгению настоящее образование, которое в Маре от домашних учителей он, конечно, получить никак не мог. Александра Фёдоровна осталась с семерыми детьми на руках, причём младшую дочь Вареньку она родила уже по смерти мужа. Разумеется, растить детей выпало на долю одной матери. Однако значит ли это, что «роль отца» сводится только к воспитанию дитяти? Наследственные связи глубже и сильнее воспитательных уроков; незримое же взаимовлияние душ не поддаётся никакому «учёту»…

Конечно, Абрам Андреевич, сын отставного поручика, а затем сельского помещика, по малолетству «определённый в корпус», не получил путём образования и сильно уступал в этом качестве своей жене, любимой фрейлине императрицы, воспитаннице Смольного института благородных девиц. Александра Фёдоровна осталась в воспоминаниях близко знавших её гораздо более сложной натурой: «Её точно можно было назвать необыкновенной женщиной: в ней благородство характера, доброта и нежность чувства соединялись с возвышенным умом и почти не женской энергией».

Но вот эта «болезненная» любовь к первенцу и «почти не женская» энергия настораживают: мальчик с десяти лет уже не знал лёгкого, мягкого и весёлого добродушия отца и наедине, как мог, выдерживал напор пылких материнских чувств. Ирина Медведева замечает: «Детские письма Баратынского к матери свидетельствуют о том, до какой степени она была в курсе интересов сына. Она даёт ему первые литературные советы: она, очевидно, руководит и его чтением. Несколько требовательная, деспотическая привязанность её отчасти угнетала Баратынского». Медведева без обиняков связывает со всем этим позднее признание поэта о своей, с самого детства, тягостной зависимости, отчего ребёнком он «был угрюм, был несчастлив». Вполне вероятно, что исследовательница права, хотя в письме Николаю Путяте, содержащем это признание, Боратынский не называет имени матери, а высказывается, как говорится, общими словами. Он конкретно никого не винит в своём угрюмстве и несчастий. То есть всё это можно отнести и к свойствам его натуры, к свидетельству о собственной душе, вряд ли ясной ему самому..

Поэт всегда горячо любил свою мать и всю жизнь был её самым почтительным сыном. Но, очевидно, не меньше дорожил памятью отца. Так что отнюдь не следует умалять отцовского влияния на его судьбу…

Абрам Андреевич родился и вырос в семье по-настоящему ярких и даровитых людей: все его братья и сёстры смолоду вышли из общего ряда. Сам он стал генерал-лейтенантом, брат Пётр — сенатором, брат Богдан — вице-адмиралом, брат Илья — контр-адмиралом; и его сёстры Екатерина и Марья славились умом и способностями. Предание гласит, что император Павел I позвал к себе отца Боратынских, чтобы познакомиться с тем, кто родил и вырастил таких блестящих молодых воинов.

…В плену у шведов Аврам пробыл три месяца. По возвращении в Петербург его карьера развивалась стремительно, и уже в 1792 году он стал командиром Гатчинской команды. «<…> Ах, батюшка! Не могу вам описать, сколько нас любит Его Императорское Высочество! ибо когда я стану писать все подробности, то многие не поверят, только скажу: что мы во весь век наш счастливы бы были, когда оная будет такова, как теперь!..» — писал он отцу. Однако через несколько лет

оная любовь великого князя переменилась: Павел Петрович отправил его в отставку, определив местом «ссылки» Адмиралтейскую коллегию. Абрам Андреевич тем не менее оставил по себе стойкую добрую память: один из знакомцев Андрея Васильевича сообщал ему в письме про сына, что «каждый офицер, каждый солдат, житель, от мала до велика, с восхищением произносят имя его. <…> И самые начальствующие все преисполнены к нему почтением и любовью, как то: Алексей Андреевич Аракчеев. Григорий Григорьевич Кушелев <…> и все прочие».

В Адмиралтействе Абрам Андреевич пробыл недолго. В ноябре 1796 года скончалась государыня Екатерина II, и Павел стал императором. Он вновь призвал на службу своих проверенных гатчинцев, а среди них и опального гвардейца. В Голощапово к отцу тотчас полетело письмо: «<…> Имею честь поздравить вас с нашим милостивым императором, которого вступлением первое дело было изливать неисчётные всем милости. — Я опять не забыт. Меня вспомнил государь на четвёртый день вступления. Я взят к нему в адъютанты с чином полковника. Вчерашний день ввечеру я поздравлен, а севодни уже и вступил в должность. — Я ни у кого не в команде, кроме самого государя. — Брата Богдана также изволил взять к себе в адъютанты <…> и севодни послан курьер в Англию за ним нарочно. — Множество милостей для всех верноподданных излил преизобильно — рекруты уничтожены; хлеб отбирать не велено… и протчего много выгод для всего государства. — Теперь прошу вас, батюшка, просите Бога, чтоб Он укрепил меня и всех нас в подвиг, ибо Его неисповедимым промыслом всё нам делается. <…>

Аврам Боратынский».

Милости продолжали изливаться: вскоре Павел I пожаловал Авраму и Богдану Боратынским село Вяжлю на берегу одноимённой реки, притока реки Вороны, с двумя тысячами душ.

На следующий год император повелел генерал-майору Боратынскому «ехать <…> в Киев и Тульчин осмотреть, всё ли в порядке по предписаниям моим делается и всё ли исполняется, нет ли злоупотреблений». И также велено было — «равномерно привести часть Суворова в мирный обряд и распорядок». В Киеве, как вспоминает один из свидетелей этой проверки, «все вздрогнули»: «<…> ожидали видеть людоеда; тем приятнее все были изумлены, когда узнали сего почтенного, тогда ещё довольно молодого человека, благонамеренного, ласкового, с столь же приятными формами лица, как и обхождения. Казалось, он приехал не столько осматривать полки, сколько учить их новому уставу, и он делал сие с чрезвычайным усердием, с неимоверным терпением, как будто обязанный наравне с их начальниками отвечать за их исправность. Он охотно разговаривал о своём государе и благодетеле, уверяя всех в известной ему доброте его сердца, стараясь всех успокоить на счёт ужасов его гнева и чуть-чуть было не заставил полюбить его».

В Тульчине была на постое дивизия Александра Васильевича Суворова. Герой Измаила и многих победных походов, согласно жалобам и доносам, открыто не одобрял военные преобразования молодого государя и с издёвкой отзывался о новом уставе, составленном по прусскому образцу. Боратынский долго беседовал с легендарным полководцем и был покорён его личностью, широтой ума и любовью к Отечеству. Разумеется, молодой генерал не мог не знать о гневливом недоверии императора к дерзкому на язык Суворову, об интригах двора против фельдмаршала, беспощадного в правде, обличавшего в своих скоморошеских выходках горе-начальников без оглядки на их звания и чины. Но «благородная добросовестность» и «ангельское сердце» Абрама Андреевича были непоколебимы ничьими «установками». Ему не удалось справиться с предубеждением и подозрительностью императора, однако Боратынский, по рассказам адъютанта Суворова, «сожалел о судьбе, постигшей героя, и не в силах был, по-видимому, понять, что Суворов может быть отставлен от службы по наушничеству низких интриганов».

Так и продолжалось в его царской службе: добросовестности «мешало» благородство, а исполнительности —

ангельское сердце. Это не могло, рано или поздно, не столкнуться с необычной подозрительностью императора, который считал малейшее отклонение от исполнения его приказов преступным своеволием. Конфликт был неминуем. Осенью 1798 года, по рассказам очевидцев, государь, «будучи недоволен одним из лиц, близко стоявших ко двору, приказал генералу Баратынскому передать от его имени довольно резкую фразу». Абрам Андреевич, однако, уважал человека, навлекшего на себя высочайший гнев. Дальнейшее остроумно описал Алексей Песков: «Словом, пока Аврам ехал к достопочтенной особе, в уме его слова государя переставились так, что дошли до слуха сей особы в преображённом генерал-лейтенантской вежливостью образе. Когда же почтеннейший вельможа, возвысившись душой от любезного слова, отправился к государю благодарить за ласку, Павел пришёл в гнев и велел Аврама уволить». Последовал указ об отставке; в октябре Боратынский прибыл в родное Голощапово…

Все, кто помнил Абрама Андреевича, отмечали его необычайную мягкость обхождения и прирождённое благородство. «Кротость есть основа его характера, нужно как-то особенно раздражить его, чтобы вынудить переступить границы его миролюбивого нрава», — писала Е. И. Ланская в 1806 году неизвестному лицу

(перевод с французского).

Этими же качествами был наделён и его сын Евгений, — не иначе как передалось от отца…

Незадолго до отставки тридцатилетний генерал Боратынский, до предела загруженный службой и непрерывными разъездами, неожиданно для всех, а может и для самого себя, женился. Несмотря на видимую скоропалительность, брак оказался счастливым. Его избранницей стала Александра Фёдоровна Черепанова, фрейлина императрицы Марии Феодоровны. Будущая невеста воспитывалась в Институте благородных девиц Смольного (выпущена с высшей наградой) вместе с его сестрой, Марьей Андреевной, которую по-домашнему звали Машурок, Машурочек. Вероятно, она и познакомила брата со своей подругой, в которую он тут же влюбился.

В письмах домой той поры вполне зрелый по годам жених выглядит восторженным юношей — так он влюблён!

«11 декабря 1797 года. С.П.б.

Милостивый государь батюшка!

Я вам сообщаю новость. — Тут любопытно: какую? — Я не хочу долго томить вас. Я, я, я женюсь; и очень скоро уж сосватал, и по рукам ударили. <…> — Вы хотите знать, кто? — Вы её знаете: девица добрая, любезная, и такая, которая будет с нами всеми одна душа. Однако ж я ещё не сказал, кто такова? — Вы догадываетесь… отгадали. — Черепанова. — Дело совсем сделано. — Вчера представились государю и государыне. — Приезжайте, батюшка, скорее к нам. В исходе генваря брак наш совершится. <…>

Аврам Боратынский».

…И после венчания, когда он почувствовал в душе новую, неизведанную высоту:

«1 февраля 1798 года. С.П.б.

В 29-й день генваря совершилась судьба моя. Пред престолом самого Бога я клялся вечно соблюсти мой обет — я его не нарушу. — Я нашёл друга искреннего мне по сердцу моему. Я счастлив, батюшка! порадуйтесь благополучию преданного вам сына и благословите его хоть заочно. Она всем нам друг и будет вечно. — Третий день, как я вступил в сей священный союз, и вижу в себе уже великую перемену! Буйность пылких страстей исчезла; ещё в первый раз ощущаю тихое спокойствие в душе моей; дружество и любовь я ощущаю вместе, и каждая из них наперерыв даёт мне чувствовать моё счастие. — Примите, милостивый государь батюшка, вашу третию дочь, я надеюсь, что от вас она равную горячность и благословение получит со всеми нами. <…>

Аврам Боратынский».

Тут же приписано несколько слов рукой молодой жены: «При сем и я вам, милостивый государь батюшка, свидетельствую моё всенижайшее высокопочтение; рекомендую себя заочно вашей милости и остаюсь навек третья дочь ваша

Александра Боратынская».

Повторы в судьбах

Поразительны совпадения в судьбах Абрама Андреевича и его первенца Евгения Абрамовича, в их поведении и чувствах, — это не может не говорить о глубоком сходстве характеров отца и сына.

Того и другого жизнь занесла в Финляндию, причём в одни и те же места этого северного края — и не просто так, а на испытания.

Отец и сын совершенно одинаково женились — неожиданно и быстро, словно кто-то вёл их к этому. — И оба были счастливы в браке.

Тот и другой, — казалось бы,

сухопутные люди, одинаково сильно любили море. Разница лишь в том, что отец всё же попал в моряки и даже бился с неприятелем, а сын только лишь мечтал об этом, отроком в Пажеском корпусе, и наверняка бы пошёл в морскую службу, если бы мог позволить себе ослушаться матери…

Алексей Песков в своей книге-исследовании лучше всех уловил эту странную закономерность, повторившуюся во времени.

Сначала биограф словно бы примеривается к определению, пониманию этих удивительных совпадений:

«Судьба неизъяснимо играет человеками, сама прокладывая им пути и не надеясь на их самостоянье в сем мире. Откуда было знать Авраму, что она, испытуя его, на самом деле только ставит отметку у Роченсальма и Кюмени, чтоб не забыть, куда через тридцать лет завести старшего из Аврамовых сыновей? Она вообще любит всякие отражения и повторы, и коли кажется, что она искушает чем-то невиданным доселе, верить нельзя: всё, что предлагает она, испробовано ею по меньшей мере единожды. Быть может, судьбе не ведомо, что такое время. Быть может, ей угодно только (и не более) сверить, похоже ли ведут себя родственные души в одинаких местах — в семёновских ротах, в окрестностях Фридрихсгама, в Роченсальме или ещё где. Она играет в вас, не зная о быстротекущем времени, видя вас и вашего покойного родителя в одной точке бытия, в одном пространстве, на одной и той же скале. <…>

Как бы то ни было, ни Аврам в 790-м, ни сын его в 820-м не знали, что один и тот же роченсальмский берег был свидетелем их несчастий. Ибо как уведомиться, что будет через десять лет после вашей смерти или что было за десять лет до вашего рождения?»

А затем, через некоторое пространство книги, он снова возвращается к этим мыслям, чтобы подытожить:

«Аврам всегда мечтал о тихой нравственной жизни, о нежной подруге, и теперь ему недоставало только гнева государя да высылки из столицы; судьба расставляла флажки на карте его бытия, чтобы через 20–30 лет не тратить времени на обдумывание маршрутов старшего из Аврамовых сыновей, а между прочими заботами определять его в те места и те положения, кои уже размечены на сей карте. Полковая служба в нижних чинах, квартира близ Фонтанки в Семёновских ротах, унылый плен в Кюменской бухте против Роченсальмского маяка, визит в дом к Суворову, сама женитьба, скорая и внезапно решённая, сама жена, подруга нежная, чей образ Аврам не будет уметь оформить в нежном и благодарном слове, но это и не его дело, потому что слова Аврама были черновиком, обработанным твёрдой рукой его старшего сына. Ничего удивительного: судьбе дано только намечать общие контуры похожести: она может вовсе построить жизнь одного на повторах другого. Но она не всевластна над словом и душой и вынуждена идти на уступки, дав выговориться кому-то из них без всяких симметрий и отражений. Правда, и тут она всё старается о соблюдении буквальных, словесных совпадений, выплёскивая из нас по меньшей мере одинаковые междометия в одинаковых ситуациях и порой с облегчением видя, как мы, кажется, вполне вживаемся в её предначертания. И вот судьбе уже мнится, что Александрина Черепанова избрана Аврамом как прототип Настасьи Энгельгардт для первого Аврамова сына — Евгения, и едва обработав образ Александрины в душе Аврама, она откладывает свой труд до иных времён, чтобы при появлении перед лицом Евгения милой Настеньки докончить свою работу. И вот она уже знает, что и Евгений, едва женившись, тотчас чужую песню скажет и как свою её произнесёт: „Я женат и счастлив. Ты знаешь, как моё сердце всегда рвалось к тихой и нравственной жизни… и очень рад, что променял беспокойные сны страстей на тихий сон тихого счастья“».

Скажем, наконец, и о последнем совпадении в судьбах отца и сына Боратынских: они закончили свой жизненный путь по сути в одном возрасте — в 43 и в 44 года…

Глава третья

В ПАЖЕСКОМ КОРПУСЕ

От письма до письма

В начале 1808 года в Вяжле было тревожно: пошли слухи, что с юга, из астраханских степей пришла в тамбовские края чумная зараза. Абрам Андреевич беспокоился за детей: мал мала меньше, а самый крохотный, Сергей, ещё не вышел из младенчества. Ко всему добавилось несчастье: в феврале у Александры Фёдоровны случились неудачные роды. Отец семейства, пропустив три почты, наконец всё же написал братьям Петру и Илье об этой беде: «…скажу вам истину, что это время я желал бы навсегда истребить из памяти моей…» и сообщил о жене, что только теперь она, слава Богу, немного пришла в себя.

Конечно, можно было отсидеться в усадьбе, переждать эпидемию, но в доме витало горе, и лучшим лекарством для забытья оставалась дорога, перемена места. «В соседстве у нас чума. Саратовская губерния вся заперта, и кордон многочисленный поставлен по всей границе, — писал он братьям. — Мы только дожидаемся весны и хотим ехать к батюшке, но не чума нас гонит; а хочется ему показать более сынов его. — И, может быть, ему и не удастся их ещё видеть по его слабости».

Абрам Андреевич и сам в последние годы всё больше хворал. «С виду он крепкого телосложения, но здоровьем вовсе не блещет и очень часто болеет», — заметила о нём в те годы подруга жены, Елизавета Ивановна Ланская. Может быть, предчувствуя недоброе, он и рвался к отцу в Голощапово — хотел, чтобы тот благословил внуков. Так и так пришла пора отправляться в дорогу: старшего сына надо было определять на учение…

Пожив у Андрея Васильевича в Голощапове-Подвойском, летом 1809 года семья перебралась в Москву. Поселились в Клённиках на Маросейке, в приходе церкви Николая Чудотворца. В конце ноября Абрам Андреевич писал родителю: «<…> так было сделался болен, что ещё и до сих пор с постели не схожу. Жестокая простуда сделала внутренний ревматизм».

24 марта 1810 года Абрам Андреевич Боратынский скоропостижно скончался; его похоронили на кладбище московского Спасо-Андроникова монастыря.

По смерти отставного генерал-лейтенанта два его старших сына, Евгений и Ираклий, были зачислены в Пажеский корпус с правом до времени оставаться в семье.

Не сохранилось никаких свидетельств о том, как десятилетний мальчик перенёс кончину своего горячо любимого отца. Не иначе как сильно горевал. Сирота утрачивает целый мир, жизнь его навсегда порушена. В благодатном семейном гнезде, где царили уют и любовь, образовалась чёрная, дышащая бездной дыра. О своих переживаниях отрок вряд ли кому рассказывал… Лишь однажды, уже в 14 лет, по случаю, в письме к матери он немного приоткрыл сердце:

«Любезная маменька. — С глубочайшей печалью мы узнали о смерти нашей бабушки. Я не имел счастия знать её, но если она была похожа на вас, как бы я должен был её любить! Я понимаю вашу печаль, но, любезная маменька, подумайте, что это закон природы. Мы рождаемся, чтобы умереть, и часом раньше или позже, но все равно надлежит покинуть навсегда этот крохотный атом, состоящий из праха и называемый землёй. Будем надеяться, что в ином мире мы сможем увидеть всех, кто был нам дорог здесь. Бог нас любит и, вероятно, не захочет ввергнуть нас после жизни, подверженной стольким ударам судьбы, в печальную вечность страданий. Мы отдали сегодня последний долг памяти нашей бабушки. Церковные церемонии полезны прежде всего для утешения сердца. Быть может, это заблуждение, но я верен этому заблуждению, ибо оно утешает меня в печалях. Прощайте, любезная маменька, желаю, чтобы эта потеря не слишком вас огорчала, но я осмеливаюсь просить вас забыть её, ибо знаю, как такие удары поражают чувствительное сердце. — Е. Боратынский»

(перевод с французского).

Последние строки, без всякого сомнения, воспоминание об отце. Это и признание о том, как его поразила, четырьмя годами раньше, утрата.

Юноша пытается выглядеть по-взрослому рассудительным — но невольно выдаёт своё сердце, говоря о страдании, неподвластном рассудку, о надежде на чаемую встречу в мире ином, предрекая свои стихи о

несрочной весне…

…Ребёнком,

Бубинькой, он вряд ли это ещё понимал. Конечно, и забывался в играх, чтении, подобно всякому дитяти…

Вот письмо «любезному Дядиньке», Богдану Андреевичу, относящееся к лету 1811-го, то есть год спустя после потери отца:

«Мы очень были обрадованы узнавши от тётиньки что вам получше и что вы уже катались в ваших дрожках; тётинька также сказывала что у вас есть прекрасные две лошади, я думаю что вам очень весело на них кататься <…>. Когда мы приехали в Вяжлю так нам показали всех ваших лошадей но как я вам стал рассказывать приключение приезда разкажу вам и отъезда как великий путешественник. Мы выехали из Москвы в 6 вечера по полудни и разположились: маминька и тётинька в карете, я и Mosieur Bories в колязке а маленькие дети в другой карете в брычке и двух повозках ехали постели и говядина и так мы выехали из Москвы. В сей день с нами ничего важного не случилось что от пыли только мы все чихали. Но как приехали на станцию то от хорошего куска курицы всё позабыли и так мы дотащились щастливо до Коломны. Когда мы выехали из Коломны то колесо у колязки начало танцавать так что на всяком шагу боялись упасть, впротчем дорога была щастлива. <…>».

Эта детская беззаботность разом улетучилась, когда весной 1812 года Бубиньку отвезли в Петербург и отдали в частный пансион Коллинса для подготовки к обучению в Пажеском корпусе. После родного семейного круга, привычной благодати взаимной любви на него повеяло холодом и чужетой от общества незнакомых подростков-сверстников. В первом же письме домой в Мару, куда вернулась Александра Фёдоровна с детьми, восторги столицей сменяются разочарованием от пансиона:

«<…> Ах, маменька, что за прелесть, Нева уже очистилась ото льда, сколько лодок и сколько парусников, сколько кораблей, но между тем, маменька, без вас всё кажется мне бесцветным, ибо когда я уезжал, я ещё не чувствовал всей печали, которую принесёт наша разлука, я не познавал её, но теперь, маменька, каково же различие. Петербург поразил меня красотой, всё вокруг кажется мне блаженствующим, но у всех здесь свои матери; я надеялся, что смогу радоваться с товарищами, но нет, каждый играет с другим как с игрушкою, без дружбы, без привязанности! Какое различие с тем, когда я был вместе с вами! <…> я надеялся обрести дружбу, но не обрёл ничего, кроме равнодушной и неискренней учтивости, кроме дружбы корыстной; когда у меня было яблоко или что другое, моими друзьями были все, но потом, потом всё как пропадало <…>»

(перевод с французского).

Отныне двенадцатилетний отрок живёт весточками из дому (к сожалению, письма Александры Фёдоровны сыну не сохранились). Общение с матерью становится для его души необходимейшей потребностью. Тут не просто обязательные эпистолы тоскующего по маменьке примерного сына — тут сердечный разговор, исповедальный по сути.

Лучше всего его душа сказалась тремя годами позже, когда Евгений дошёл до умения ясно и полно выражать свои чувства, но, конечно же, этими чувствами он жил с самого начала разлуки. Вот оно, то письмо, относящееся к апрелю — маю 1815 года:

«Любезная маменька. — Я прошу у вас тысячу и тысячу раз прощения за то, что столь долго не писал вам. Я постараюсь поправить свой проступок теперь и верю, что наша переписка никогда не прервётся. Вот уже весна, уже все улицы в Петербурга сухи, и можно гулять сколько угодно. Право, великая радость — наблюдать, как весна неспешно украшает природу. Наслаждаешься с великой радостью, когда замечаешь несколько пробившихся травинок. Как бы мне хотелось сейчас быть с вами в деревне! О! как ваше присутствие приумножило бы моё счастье! Природа показалась бы мне милее, день — ярче. Ах! когда же настанет это благословенное мгновение? Неужели тщетно я ускориваю его своими желаниями? Зачем, любезная маменька, люди вымыслили законы приличия, нас разлучающие? Не лучше ли быть счастливым невеждою, чем учёным несчастливцем? Не ведая того благого, что есть в науках, я ведь не ведал бы и утончённостей порока? Я ничего бы не знал, любезная маменька, но зато до какой высокой степени я дошёл бы в науке любви к вам? И не прекраснее ли эта наука всех прочих? Ах, моё сердце твердит мне: да, ибо эта наука счастья; вероятно, любезная маменька, вы скажете, что мои чувства обманчивы, что невозможно быть счастливыми, глядя только друг на друга, что скоро соскучишься. Я верю этому и повторяю это себе, но во мне говорит сердце — а оно безрассудно, всё это правда, но язык его так сладок… Это песнь Сирены. Прощайте, любезная маменька, будьте здоровы. Будьте так добры — позвольте купить мне лексиконы. Целую моих маленьких сестриц и братца. — Евгений Боратынский. <…>»

(перевод с французского).

«Наука любви к вам…» («la science de vous aimer») для него куда как важнее всех прочих наук, «ибо это наука счастья» («car c’est la science du bonheur»), В этих словесных формулах пятнадцатилетний юноша открыл и главное в самом себе — свою основу, свою душу, свой

камень веры.

…Первые же его письма из Петербурга, из пансиона, в который по сдаче экзаменов он поступил в мае 1812 года, были ещё полудетскими.

В столице его опекают двое дядюшек по отцу — Пётр Андреевич, генерал-майор, и Илья Андреевич, контр-адмирал, один холостяк, другой женатый; а помогают им разные тётушки — и родня, и маменькины подруги по Смольному. Ну а в их домах, разумеется, близкие по возрасту кузены и кузины… Пётр Андреевич даже явился на вступительный экзамен в пансион, дабы поддержать племянника. К одному из его писем домой весельчак дядюшка сделал шутливую приписку о том, как племянник учится музыке: «Что-то Бог даст нам, на скрипке играть начали, а охоты мало, охоту делаем. — Помолитесь хотя вы за нас, авось не услышит ли Бог ея и не пошлёт ли нам охоты?»

Дядюшка уже не величает его по-домашнему Бубинькой: Бубуша на глазах вырастал в Евгения. Братцам и сестрицам он шлёт в Мару подарки: Ашу — кораблик, Ваве — шлем, Софи и Саше — модные туфли и наказывает при этом, чтобы девочки «сделали побольше кукол — катать на корабликах». Маменьке же сообщает о том, что в пансионе после уроков состоялся бал и пришло много барышень; но пока не барышни его занимают, а забавное происшествие: как в разгар танцев лопнула струна у контрабаса и как у одной юной гостьи, танцующей экосез, порвались бусы и все кинулись подбирать, да больше пораздавили бусинок, чем подобрали… Он тоскует по лету в деревне и просит непременно рассказать, есть ли смородина в саду, как растут деревья и приведены ли в порядок дорожки.

Нашествие Наполеона, случившееся в июне 1812 года, похоже, не занимает подростка; впрочем, Петербург в стороне от военных действий, да и дядюшка Пётр, должно быть, успокаивал близких, что супостат далеко не продвинется… Евгения же, судя по письму, интересует другое: хорошо ли плавает посланный им кораблик: «Скажите Ашу, чтобы он не боялся пускать кораблик по воде, только надо прикреплять грузик к днищу, чтобы он не опрокинулся». Не иначе

море волнует его воображение: и парусники на Неве, и, должно быть, рассказы дядюшек о морских сражениях со шведами…

Что же до учения, то маменьке даётся полный отчёт в августовском письме 1812 года, писанном на этот раз по-русски:

«Любезная маменька. Вы мне говорите, чтоб я вам писал обо всём, что я учусь. Хорошо, я вам обо всём етом напишу. В географии теперь я скоро Европу кончу, а после каникулов начну Азию. Я всё хорошо отвечал на те земли, которые я учил, но как у нас очень сокращено, то в 3 месяца я её успел окончить. <…> В истории я начал с пунических войн, а по-немецки я могу кой-что переводить и начинаю говорить немного. По-французски я делаю переводы и сочинения на какой-либо предмет так же как по-русски, рисую же я головки и я стану рисовать в каникулы что-нибудь и вам пошлю, а в каникулы стану я учить геометрию и на скрыпке. <…>».

Чистосердечность или резонёрство?..

Биографы по-разному оценивали ранние письма Боратынского; впрочем, кто-то и вовсе не придавал им никакого значения, обходя стороной. В решительную кавалерийскую эпоху, когда не церемонясь рубили направо и налево, и не только

правду-матку (вторая половина 1930-х годов), филолог Ирина Медведева писала: «Облик Баратынского этого времени (имеется в виду обучение в пансионе. —

В. М.) довольно отчётливо вырисовывается в его письмах к матери. Это — маленький, избалованный резонёр». Согласно терминологии времён классовой борьбы «избалованными» называли исключительно барчуков, происходящих из сословия

угнетателей. «Резонёр» — тоже в общем ругательное слово, хотя и не с «классовым» оттенком. С этой, неоспоримой в советской науке оценкой не согласился в начале 1970-х финский учёный Гейр Хетсо. Он рассудил взвешенно, с присущей ему объективностью: «Конечно, в этих ранних письмах содержится немало книжных выражений, явно навеянных чтением французской литературы. Тем не менее было бы упрощением сказать, что письма Евгения показывают нам всего лишь „маленького, избалованного резонёра“. Не может быть сомнения в его искренности. Перед нами глубоко впечатлительный и чувствительный мальчик, попавший в чужой для него мир и находящийся в сотнях вёрст от материнской ласки. В этом чужом мире он больно переживает встречу с действительностью, жестоко убивающей его детское доверие к окружающим». Отсюда родом его разочарование и грусть, считает исследователь. В «романтических размышлениях о недоступности счастья и о расхождении идеала с действительностью уже вырисовывается образ будущего элегика, рано сетующего на то, что „всё хладный опыт истребил“».

Человек, его характер сказываются во всём — в любой подробности его жизни, в любом слове и поступке. В дитяти уже содержится взрослый, как в дубке раскидистый дуб. Взаимообусловленность детского и зрелого возраста — свойство цельной натуры, не изменяющей себе и своему назначению. Боратынский был именно такой натурой.

Любил мать, отца, родных, близких — и на всю жизнь остался верен этому чувству. Даже

дядьку-итальянца, много лет спустя его кончины, не забыл, сохранил как дорогое в душе.

Желал истинного счастья, предпочитая

науку любви всем учёным занятиям, — и не изменил себе. Был вознаграждён за это своей счастливой женитьбой, детьми.

Тянулся душой к морю — и хоть не служил моряком, как отец с его братьями, морю был обязан своим последним взлётом духа.

Даже, казалось бы, второстепенное: природа, сад-огород — и это стало важной частью его судьбы и жизни.

Что же до отроческого и юношеского «резонёрства», то вспомним, что слово это от французского глагола

raisonner — рассуждать; философствовать, умничать; обдумывать, — изначально никаких отрицательных значений не выражало, всё это потом «приклеилось». Сызмалу, вольно или невольно, он задумался о смысле жизни и сути бытия, словно был обязан разгадать эту неразрешимую тайну. Смолоду пытался выразить свои мысли. Вначале это, конечно, получалось с помощью чужих книжных слов, — но можно ли за это судить отрока или же не доверять его чистосердечности? Коли бы действительно вырос умничающим пустышкой или занудливым нравоучителем… однако кто больше его в зрелости сторонился скучных поучений и всякой позы.

А самая великая его тайна — поэтический дар. В юные годы почти незаметный, он вдруг разом проявился в молодости, словно за ночь вырос из какого-то таившегося до срока чудесного «зерна». И всё, что ни случилось в жизни, тут же ему пригодилось: и радости с печалями, счастливые мгновения и беды, очарования и разочарования, и непрестанные думы — всё преобразило вдохновенное воображение и отточило в поэтические формулы глубокий ум…

Под сводами Мальтийского дворца

31 августа 1812 года генерал-майор Пётр Андреевич Боратынский написал прошение в Пажеский Его Императорского Величества корпус: «Желая доставить благородному юношеству воспитание и обучение сына покойного брата моего генерал-лейтенанта Абрама Андреевича Боратынского Евгению, определённому по высочайшему повелению в оный корпус в пажи, <…> прошу <…> о принятии упомянутого сына покойного брата моего в число пансионеров на собственное содержание, с получением от меня <…> по пяти сот рублей в год <…>».

Конец августа — разгар Отечественной войны с наполеоновской ордой, вторгшейся на русскую землю: 26 августа наши войска бились на Бородинском поле. А днём позже в Пажеском корпусе состоялся досрочный выпуск: 38 пажей были произведены в офицеры и отправлены в действующую армию. Когда войско Наполеона покинуло сожжённую Москву, распустив слух, что собирается перезимовать в Смоленске, в Петербурге стало тревожно: не будет ли нападения? Но на самом деле французы с «двунадесятью народами» уже бежали. В Пажеский корпус, который чуть ли не хотели эвакуировать, стали набирать новичков.

Вскоре государь император «высочайше повелеть изволил поместить ныне в сей корпус» на «открывшиеся ваканции» более двадцати пажей — в числе их был и Евгений Боратынский. Среди новых товарищей, принятых вместе с ним, братья Павел и Александр Креницыны, Дмитрий Ханыков, с которыми он впоследствии подружился.