Леонид Репин

ЛЮДИ И ФОРМУЛЫ

Новеллы об ученых

О тех, кто первым ступил на неизведанные земли,

О мужественных людях-революционерах,

Кто в мир пришел, чтоб сделать его лучше.

О тех, кто проторил пути в науке и искусстве,

Кто с детства был настойчивым в стремленьях

И беззаветно к цели шел своей.

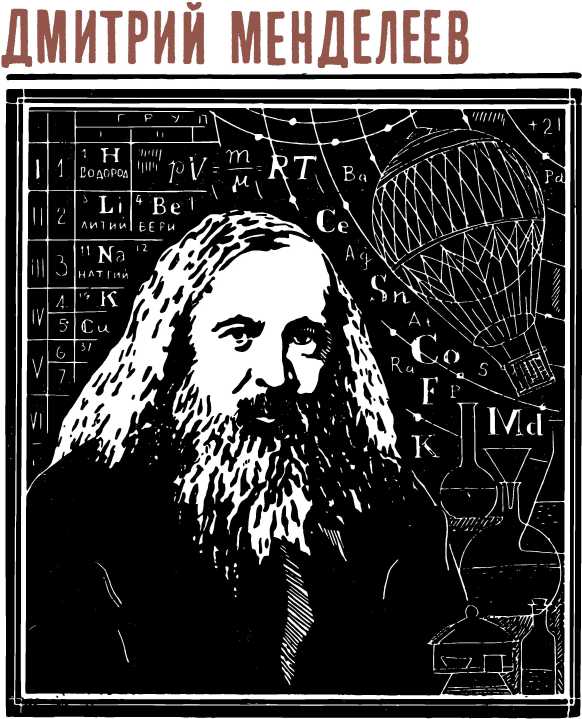

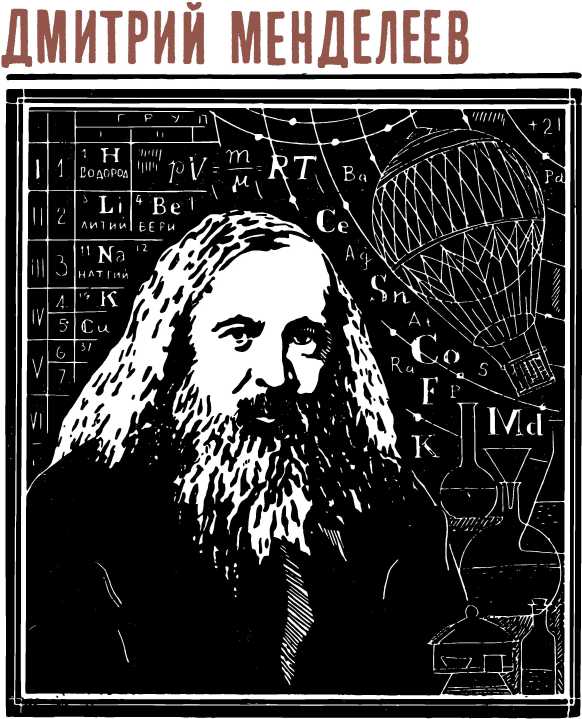

Вольт, ампер, фарада, менделевий, курчатовий… Как часто встречаемся мы с этими понятиями. Встречаемся, иногда не задумываясь, что за каждым из них стоит человек. Сохранивши в себе память о людях, имена эти вошли в таблицы как наименования различных физических величин, именами их названы теории, гипотезы, формулы, эксперименты, которые стали классическими.

Об этих людях рассказывает книга.

Вольт, ампер, фарада, менделевий, курчатовий… Как часто встречаемся мы с этими понятиями. Встречаемся, иногда не задумываясь, что за каждым из них стоит человек. Сохранивши в себе память о людях, имена эти вошли в таблицы как наименования различных физических величин, именами их названы теории, гипотезы, формулы, эксперименты, которые стали классическими.

Об этих людях рассказывает книга.

Исаак НЬЮТОН (1643–1727) — один из рода человеческого

Ньютон — имя человека, который вывел и сформулировал закон всемирного тяготения, который открыл, что свет — это волны; который построил удивительнейшие телескопы. Без этого имени нет физики.

А когда это имя пишут с маленькой буквы, оно становится названием единицы измерения силы в абсолютной системе механических единиц: это сила, сообщающая массе в один килограмм ускорение в один метр в секунду за секунду.

Будь возможность измерить силу человеческого гения, ее тоже можно было бы назвать ньютоном.

Ньютон — имя человека, который вывел и сформулировал закон всемирного тяготения, который открыл, что свет — это волны; который построил удивительнейшие телескопы. Без этого имени нет физики.

А когда это имя пишут с маленькой буквы, оно становится названием единицы измерения силы в абсолютной системе механических единиц: это сила, сообщающая массе в один килограмм ускорение в один метр в секунду за секунду.

Будь возможность измерить силу человеческого гения, ее тоже можно было бы назвать ньютоном.

…Он похоронен в пышной гробнице Вестминстерского аббатства, в английском национальном пантеоне. Ваятель высек его из белого мрамора, полулежащим, в свободно ниспадающих одеждах, опирающимся на толстые тома своих трудов. На лице его — печать глубокой задумчивости, даже некой отрешенности, которой художники прошлого часто наделяли великих мира сего, и которая, как им, наверное, казалось, отличает великих от всех прочих смертных.

Ньютон был великим, был смертным и был обыкновенным. Обыкновенным — в жизни. Он знал радость и отчаяние, знал, что это такое — испытать боль разочарования, когда успех казался и близким, и доступным. Он ощутил силу власти и успел познать славу живого гения. В его долгой жизни было все.

В детстве это был хилый мальчик, застенчивый и скрытный, который шумным играм своих сверстников предпочитал спокойную тишину одиночества. Наверное, это не стоит считать первым проявлением его незаурядности, — такая черта в характере свойственна многим мальчишкам, растущим без отца. Исаак Ньютон — отец Исаака Ньютона умер еще до рождения своего сына. Отец был мелким землевладельцем, и после его смерти мать Ньютона едва-едва сводила концы с концами. Когда сыну исполнилось три года, она вышла замуж за священника — человека состоятельного, так что, наверное, уже здесь надо искать зачатки склонности к богословию, которую Ньютон не утратил до последних дней своей жизни. Впрочем, в те годы, наверное, и не могло быть иначе. Но Варнава Смит — так звали отчима, не ограничился образованием своего приемного сына, полученным в сельской школе, и отдал его учиться в Грантем — близлежащий небольшой городок, где двенадцатилетний мальчик поселился на квартире городского аптекаря Кларка. В этой семье Ньютон обрел своего первого друга. Им стала падчерица аптекаря — мисс Сторн. Возможно, их объединило то, что ни он, ни она не знали отца, возможно, что-то другое, но подругу своего детства Ньютон не забывал до конца жизни. Они иногда виделись. И человек, которым гордилась вся Англия и который жил ее государственными интересами, всегда помнил своего первого друга и часто помогал ей.

Итак, Грантем. Первый город на жизненной дороге Ньютона.

Он невелик, этот городок, но в нем все было не так, как в родной деревеньке Вулсторп. Мощеные улицы, длинные, ровные ряды старых домов с каминными трубами, быстрые экипажи, высекающие искры из гладких камней мостовых коваными ободьями. И люди — тоже быстрые, подвижные, совсем не такие, как у него дома.

Мальчишка из деревни мог бы стать в городской школе объектом постоянных шуток, которые не всегда просто отделить от издевательств, но не таков Ньютон. Он был слаб — это верно, и не мог отколотить всякого обидчика, но он был самолюбив, горд и не прощал обиды. Он быстро понял, что если не может выделиться силой, то может стать лучшим в учении. Он медленно, но упорно стал добиваться этой цели. И вот деревенский мальчишка, застенчивый и не слишком-то общительный, из средних учеников вышел в ряд лучших. Пусть теперь попробуют взяться за старое его обидчики…

И все-таки главную зависть его товарищей вызвал вовсе не быстрый взлет Ньютона, а те игрушки, которые он мастерил. Впрочем, среди игрушек были такие, которые могли сослужить и добрую службу. Он сделал маленькую мельницу, на которой можно было смолоть горсть зерна, эту мельницу приводила в движение усердная мышь. Он смастерил солнечные часы, а потом и водяные. Он клеил воздушные змеи, на которые с завистью смотрели мальчишки всего города. Ньютон прикреплял к ним небольшие фонарики и запускал поздно вечером, и эти змеи безмолвно скользили над крышами, бросая таинственные желтые отсветы…

А в школе? В школе учили другому. Главный предмет — священное писание, библейская история. Языки — латынь и греческий. Арифметика — самые элементарные знания. Геометрия Евклида, которую он так полюбил впоследствии, — тоже лишь самые общие знания. Физику не изучали. Ее тогда еще не было. Как не было еще и великих законов Ньютона. Открыть их и сформулировать должен был этот худой, сосредоточенный мальчишка со сжатыми губами и крупным носом.

Непонятно, как до нашего времени сохранилась школьная тетрадь Ньютона.

Кто бы мог подумать, что хозяин этой тетради станет одним из величайших ученых всех времен…

Но это была не обычная школьная тетрадь. Ее страницы пестрели химическими формулами, рецептами, всякими шифрованными записями. Ньютон мальчишкой увлекался алхимией, и такие «секретные» записи, прячущие смысл самого главного, алхимики сделали своим вторым языком. А увлечение Ньютона алхимией вряд ли было случайным: в Грантеме он жил в семье аптекаря, а лаборатория аптекаря более трехсот лет назад была очень похожа на лаборатории таинственных и, как тогда казалось, всемогущих алхимиков.

Но вот сделан и второй шаг в жизни: школа Грантема позади. Директор школы произносит речь, восхваляющую Ньютона, его способности — то, что при нем было всегда, и его характер — то, что он сам воспитал в себе за годы, проведенные в стенах грантемской школы. Ньютон все-таки многое узнал и многому научился. Он стал понимать, что все в жизни дается трудом и свое «я» надо научиться отстаивать, как бы это порой ни было трудно.

В это время семья его вновь осталась без кормильца — отчим умер, и пятнадцатилетнему Ньютону пришлось вернуться в Вулсторп, чтобы помочь матери вести хозяйство. Его тянули книги, математика, его влекла бездонная пучина космоса, в которой по неведомым еще законам перемещались светила и планеты, а вместо этого ему приходилось ехать на базар в Грантем, чтоб выручить гроши за те продукты, что им дала земля…

В жизни многих великих людей встречается кто-то, кто первый обращает внимание на талант и помогает ему. Такой человек был и у Ньютона. Его дядя, некто Эйскоу, окончивший в свое время Кембридж, увидел однажды, как его племянник, вместо того, чтоб торговаться на базаре, погрузился в решение какой-то математической задачи. Эйскоу убедил мать Ньютона, что ее сыну необходимо постигать науку дальше.

Ньютон вновь у своего старого учителя в грантемской школе, вновь углубился в книги, оставив с радостью заботы по хозяйству. Он был готов ко всему, лишь бы вернуться в мир дерзких мыслей, формул, который уже приоткрылся перед ним. Конечно же, он и думать тогда не мог, что дверь университета, за порог которого он готовился ступить, вновь откроется перед ним лишь через тридцать пять лет после того, как он его закончит.

Тридцать пять лет… Почти полжизни. Но за эти годы Ньютон стал сэром Исааком Ньютоном и совершил все то великое, что должен быть совершить.

В Кембриджский университет Ньютон поступил в 1661 году.

Университетский Тринити-колледж, где учился Ньютон, был точной микрокопией общества тогдашней Англии. Там, как полагалось, были курсы и факультеты, но были еще и классовые ступени, перешагнуть через которые студенты не могли. Их было много — этих невидимых барьеров и ступеней, и будущий великий физик встал на низшую из них.

Всех студентов этой группы, а их было, в общем-то, немного, называли «субсайзерами». Они не платили за учебу, но в их обязанности входило обслуживать богатых студентов — «коммонеров» и «пенсионеров». Многие из этих «пенсионеров», наверное, хвастались потом, что сапоги им чистил Ньютон. Но кто теперь вспомнит этих беззаботных весельчаков, хотя Ньютон и чистил им сапоги?

Теперь… Теперь Ньютона нет. А тогда его унизительное положение стоило ему дорого. Можно представить, как мучился самолюбивый юноша, когда ему приходилось быть слугой юнцов только потому, что у их отцов деньги были, а у него, чье имя вскоре станет гордостью страны, не было ни денег, ни отца.

Ньютон пришел в науку, когда интерес к ней стал не только всеобщим, не только новой чертой времени, не только исторически сложившейся необходимостью, но даже модой. Известный английский историк Маколей писал о том времени: «Для изящного джентльмена было почти необходимостью уметь поговорить о воздушных насосах и телескопах, даже знатные дамы по временам считали приличным выказывать любовь к знанию. Они приезжали в каретах шестернею смотреть диковины Грешем-колледжа и испускали крики восторга, видя, что магнит действительно притягивает иголку и что микроскоп показывает муху с воробья». В истории можно найти много таких периодов, когда люди делали для себя словно бы новое открытие науки. Вот в один из таких периодов и пришел в университет Исаак Ньютон. Разница между ним и многими другими людьми была лишь в том, что для него наука не была модой. Наука для него — вода, воздух, пища.

Сохранилась и студенческая тетрадь Ньютона. В ней уже нет шифровок алхимика, зато есть записи о системе мира, как ее дал Коперник. Есть чертежи, свидетельствующие о том, что тот, кто их чертил, знал геометрию Евклида, Декарта, астрономию. Наконец-то Ньютон добрался до той сокровищницы, в которую человечество множество веков откладывало все лучшее, что ему удалось достичь в науке. В ней было место, пока еще не занятое, — для Ньютона.

Через три года после поступления в университет Ньютон на старшем курсе. Теперь он не субсайзер. Теперь у него есть звание «действительный студент», еще через год он бакалавр. Профессор Исаак Барроу, выступая перед студентами, публично объявил его «мужем славным и выдающихся знаний». Начался крутой восходящий путь Ньютона.

На города старой Англии надвинулась грозная эпидемия чумы, и многие горожане кинулись в деревни искать спасения. Ньютон вернулся в родной Вулсторп, и здесь, на земле, где родился и вырос, пришел к своим великим открытиям. Они давно зрели в нем, но, видимо, нужно было вернуться на землю отцов, чтобы все мысли обрели ясность, законченность.

Это не легенда: яблоко действительно навело Ньютона на мысль о существовании закона тяготения. Уже будучи глубоким стариком, он рассказывал своему приятелю, что, когда увидел падение яблока, подумал: почему оно всегда падает отвесно? Почему не в сторону, а всегда — к центру Земли? Если падение это всегда одинаково, то, значит, должна существовать какая-то постоянная сила, вызывающая это падение. И эта сила должна быть сосредоточена в центре планеты. Но если одна материя притягивает другую, в их взаимоотношении должна быть и пропорциональная зависимость. Значит, не только Земля притягивает к себе яблоко, но и яблоко — Землю.

И он пишет: «В том же году я начал думать о тяготении, простирающемся до орбиты Луны… Я вывел, что силы, удерживающие планеты на их орбитах, должны быть в обратном отношении квадратов их расстояний от центров, вокруг коих они вращаются. Отсюда я сравнил силу, требующуюся для удержания Луны на ее орбите, с силой тяжести на поверхности Земли и нашел, что они почти отвечают друг другу. Все это происходило в два чумных года, 1665-м и 1666-м, ибо в это время я был в расцвете моих изобретательских сил и думал о математике и философии больше, чем когда-либо после».

Но он не спешил. Ему незнаком был этот зуд нетерпения, который заставлял многих до него и после поспешно объявлять миру о сделанном открытии, а позже конфузливо сообщать о том, что наблюдения не подтвердились. Нет, Ньютон не таков. Он чувствовал необходимость проверить и перепроверить. Вновь и вновь он погружался в расчеты, а миллионы людей, не зная еще, что свершилось великое открытие, по-прежнему смотрели на падение яблока, не подозревая о тайне всего мироздания, которое оно несло в себе.

Ньютону было около двадцати семи лет, когда его учитель — профессор Барроу уступил ему место на кафедре. Исаак Ньютон стал профессором Кембриджского университета.

Кафедра Ньютона — так стала она называться с тех пор. Профессор Барроу читал на ней богословие и математику, и, судя по всему, одно с другим уживалось отлично, а Ньютон начал читать оптику, науку конкретную, точную. Это было начало новой эпохи в науке.

В оптику он пришел не случайно. В те времена почти каждому, кто посвящал себя астрономии, прежде всего нужно было сделать самому телескоп. Ньютон сам шлифовал стекла для своих телескопов, все время экспериментируя, отыскивая наиболее удобную форму. Астрономические трубы второй половины XVII века были сколь огромны, столь и неудобны: длина некоторых доходила до тридцати метров, а увеличение, которое они давали, оказывалось вовсе не таким, как можно было бы ожидать. И все из-за несовершенства стекол, из-за сферической и хроматической аберрации.

Ньютон построил телескоп нового типа — рефлектор. Он использовал комбинацию стеклянных линз и металлического зеркала. Зеркало он изготовил сам, полируя смолой, потом золой, потом тонкой кожей — тоже работа, на которую способен не каждый…

Первый его рефлектор был похож скорее на микроскоп: диаметр всего 2,5 сантиметра, длина — пятнадцать сантиметров. Но зато он давал увеличение в сорок раз! Эффект поразительный. «Через него я видел Юпитер отчетливо круглым с его спутниками и Венеру в виде рога». Следующий телескоп производит уже настоящую сенсацию: Королевское общество выписало его в Лондон, где к нему приложился король, а все члены общества единодушно дали этому инструменту высочайшую оценку.

Ньютона избирают членом Королевского общества.

Но главное в этом «оптическом» периоде жизни, как ни странно, не то, что Ньютон построил телескопы, которых прежде не было. Главное в другом: работая с линзами, он открыл, что свет состоит из лучей различной преломляемости.

Опыт за опытом, шаг за шагом он уверенно продвигался ко второму своему великому открытию: он обнаружил волновое происхождение света и стал человеком, который мог сказать о себе: «Я первым измерил длину световых волн». Результаты, при этом полученные, могут и сейчас, спустя столетия, показаться поразительно точными.

Слава Ньютона не досталась ему легко. Наоборот, она принесла ему и горечь разочарования, и боль обиды. А таких обид на его долю выпало немало. Буквально после каждого открытия Ньютона обвиняли в том, что все это много раньше уже сделано другими и что он просто-напросто воспользовался чужими работами. Он делает в Королевском обществе доклад о своих оптических открытиях, и тут же на него со скрытой джентльменской яростью обрушивается знаменитый Роберт Гук — тот самый Гук, без законов которого сейчас не найти ни одного учебника по сопротивлению материалов. Перед лицом виднейших ученых Англии Гук утверждает: то, о чем говорил Ньютон, уже сделано им, Гуком. Сдержанно, но вполне уверенно его поддерживает другой апостол физики — Христиан Гюйгенс. Гюйгенс, стиль и методы которого всегда так восхищали Ньютона…

Он открывает и формулирует закон тяготения — и снова Гук обвиняет его в плагиате.

Конечно, для того, чтобы предъявить столь серьезные обвинения, нужны и столь же серьезные доказательства. Могли ли они быть? В том-то и дело, что могли. Идеи-то давным-давно витали в воздухе. Значит, Ньютон все-таки не делал своих великих открытий? Да нет же, конечно, делал. Но многое из сделанного им его современники, даже великие современники, просто не понимали. Гук утверждает, что это он пришел к закону всемирного тяготения. Он, а не Ньютон! Но в таком виде — самом общем виде, — как Гук понимал этот закон, Ньютон знал его еще лет за десять до Гука! Верно, Гук подошел к этому закону и даже обрисовал его смутные контуры, но главное-то сделал Ньютон… Закон зрел давно, но только Ньютон дал ясное доказательство, вывел четкую формулу, показал всю необъятность его вширь и в глубину — от центра Земли до бесконечности вселенной…

Споры вокруг Ньютона, яростные, обостренные, хотя и облеченные в утонченно-изысканную форму, длились долгие годы. Великий физик ожесточался, уходил в себя, терял веру в людей, но никогда не сомневался в своей правоте. Движимый горечью и разочарованием, он пишет: «Я убедился, что либо не следует сообщать ничего нового, либо придется тратить все силы на защиту своего открытия…»

Что ж, если Гук считает себя изобретателем первого рефлектора и автором ряда работ по оптике, он, Ньютон, больше никогда не будет печатать трудов по оптике. По крайней мере, до тех пор, пока жив Гук. Так он решил. И так сделал. Ньютон был человеком слова.

Был еще и другой Ньютон. Его мы знаем очень мало. Этот Ньютон — политик, член Учредительного парламента, человек, который совершенно непонятным образом ухитряется сочетать научную работу с административной, со службой государственным интересам.

Что это, дань вдруг проснувшемуся тщеславию? Или, быть может, лишнее доказательство тому, что жизнь гения не может идти в одном русле, и он невольно ищет выхода в другую сферу жизни, где он может еще проявить свою силу и дарование. Наверное, все-таки и то и другое. Ньютону нравилось быть на виду, да и тщеславие ему было не чуждо. Но он был сыном своего отечества и стремился принести возможно большую пользу просто как гражданин. Некоему Астону, собирающемуся в путешествие, он дает такие поручения: «Надо следить за политикой, благосостоянием и государственными делами наций, насколько это возможно для отдельного путешественника. Узнать налоги на разные группы населения, торговлю и примечательные товары. Укрепления, которые попадутся вам на пути, их тип, силу, преимущества обороны и прочие военные обстоятельства, имеющие значение…» Эти слова написал автор закона всемирного тяготения.

Казалось бы, весь погруженный в науку, он вдруг обнаруживает неожиданную для него жесткость, бескомпромиссную принципиальность, когда приходится принимать решение, вставать ли Кембриджу в оппозицию к королю, отстаивая свои интересы, или сдаться, оставить все так, как потребовало того его высочество.

На совещании, где собрались члены университета, мнения разделились. Ньютон склонил всех отстаивать перед королем свои убеждения. А за два года заседаний в парламенте он не выступил ни разу. Просто потому, что не любил выступать. Рассказывают, что единственные слова, произнесенные в парламенте, предназначались служителю: «Пожалуйста, закройте окно — дует». Вполне возможно, что Ньютон действительно сказал это и дал превосходный повод для шуток. Но какое же это заблуждение — считать, что Ньютон в парламенте был всего лишь слушателем! Лучшего представителя в парламенте Кембридж наверняка никогда не имел. Ньютон не выступал с трибуны — это так. Просто он был из тех, кто предпочитает молча делать свое дело.

В эти годы он очень много трудился. Наконец-то вышли в свет «Математические начала натуральной философии». Эта книга стала его огромной победой. Теперь борьба за свои научные взгляды позади. Впереди — простор для новых поисков, новых исследований.

Он сам не заметил, не почувствовал, сколько сил у него отняла работа над этой книгой, а тут еще парламент, требующий постоянного внутреннего напряжения. Друзья говорили потом, что в то время Ньютон был измотан и силы его казались исчерпанными. Потом в Кембридже случился пожар, и Ньютон потерял часть бумаг с расчетами. От большого потрясения великий физик заболел. Утомленный мозг вышел из повиновения и стал рождать смутные образы, несущие в себе постоянную смертельную опасность… Ньютону казалось, что его все время кто-то преследует…

Болезнь продолжалась два года. Два года он не брал в руки перо. Кто знает, сколько потеряла наука за это время…

Все же он сумел преодолеть свой недуг. И сразу вновь за работу. Теория движения Луны — вот что его теперь привлекает. А еще через два года судьба его делает неожиданный зигзаг, уводящий из Кембриджа в Лондон: друг его Чарльз Монтегю становится канцлером казначейства — министром финансов и назначает Ньютона хранителем Монетного двора. Должность ответственнейшая, но, кажется, Ньютон с радостью ее принимает.

Это было напряженное для Англии время. Фальшивые кроны и шиллинги заполнили рынок, деньги стремительно теряли свою ценность. Разразился острейший финансовый кризис. Великий физик стал одной из самых главных фигур, которые помогли спасти Англию. Он участвует в секретных переговорах с лордом хранителем печати Сомерсом и с министром финансов — своим давним другом Монтегю, предлагая выход из сложившегося положения. Потом, когда король утвердил закон о перечеканке всех монет, имеющих хождение внутри страны, и когда встала неимоверно трудная, трудная технически задача — сделать это в кратчайший срок, Ньютон прекрасно справляется с ней. Он реконструировал старые станки, увеличив их производительность в восемь раз, и новые монеты появились еще до окончательного срока, назначенного королем. За два года Ньютон пропустил через свои машины все пенсы и шиллинги Англии. Награда — должность директора Монетного двора.

Монеты с изображением Ньютона тогда не было, но, право же, он больше любого монарха заслужил такую монету. Еще тогда заслужил. Что ему до того, что много позже об этом подумали и такую монету все-таки выпустили.

Но он теперь богат. Его имя знакомо всем. И все-таки ему чего-то не хватает. Возможно, он мечтает о развитии своей политической карьеры, возможно, о чем-то еще, что могло бы удовлетворить его вечно угнетаемое самолюбие.

Университет снова выдвигает Ньютона в парламент. На этот раз парламентарии заседали недолго: всего три месяца, а потом политическая обстановка в стране резко изменилась, и все члены парламента были распущены. Ньютон близко к сердцу принял политическое поражение своей партии вигов, но надеялся еще увидеть в ее судьбе поворот к лучшему. Он не хотел расставаться с политикой.

Великий физик давно мечтал о дворянском звании, но королевская милость долго обходила его. Ему было шестьдесят три года, когда королева Анна, посетив Кембридж, прикоснулась шпагой к плечу коленопреклоненного Ньютона, возведя его в рыцарский сан. Теперь к его имени стали добавлять: «сэр».

Имя Ньютона… Разве оно стало от этого звучнее и громче?

Впрочем, сам Ньютон не скрывал своей гордости. Его честолюбие было полностью удовлетворено. Он сам составил свое генеалогическое древо, корни которого уходили в старый шотландский род Ньютонов. Ему очень хотелось быть дворянином, имеющим свою родословную.

Но мы его знаем только как физика. Нам все равно, кем были его далекие предки. Важно то, что сделал он сам. И в нашем представлении Ньютон видится могучим седовласым профессором, облаченным в мантию Кембриджа, стоящим на кафедре, с умудренным нелегкой жизнью взором. Он действительно был такой. Но и совсем не такой. Он мог поддаться обыкновенной человеческой слабости, мог потерять власть над собой. На посту президента Королевского научного общества он не раз проявлял твердость, властность, непреклонность и даже жестокость. На его совести один некрасивый поступок по отношению к человеку, которому он был многим обязан.

Этот человек — известный астроном Флемстид, основатель ныне всемирно известной Гринвичской обсерватории. Много лет Флемстид посылал Ньютону результаты своих наблюдений Луны. Без этих данных Ньютон просто не смог бы работать. Мало того, что Флемстид работал в обсерватории, им созданной, но и все инструменты были его собственными. Неизвестно, что стало первопричиной их расхождений, но Ньютон и Флемстид рассорились. Когда готовился к печати большой звездный каталог, составленный по материалам, полученным в Гринвиче, председателем комиссии, издававшей каталог, был Ньютон. В ее составе находился и его друг — известный астроном Галлей. И вот первый том выходит. Его авторы — Ньютон и члены комиссии. Флемстид, получается, вроде бы ни при чем. А ведь это были в основном его труды. Несправедливо обиженный астроном жалуется во все инстанции, а Ньютон в ответ добивается создания новой комиссии — для управления Гринвичской обсерваторией. Председателем комиссии назначается Ньютон. Флемстид теперь понимает, что он окончательно проиграл.

Так Ньютон обошелся с человеком, который бескорыстно ему помогал.

История с Флемстидом — как будто единственная история подобного рода в жизни Ньютона. Но как быть с ней? Прощать нам человека, повинного в ней, или не прощать? Великого физика, наверное, можно простить. Но сэра Исаака Ньютона, пожалуй, нет. Да, конечно, Ньютона где-то можно понять: это жизнь сделала его таким. Но именно потому и оправдать его было нельзя: он, вытерпевший столько несправедливостей от других, казалось бы, должен быть особенно чутким в отношении к людям. Тем более в отношении к тем, кому он был многим обязан. А может быть, и другое: в нем всегда дремал властный, не терпящий возражений характер. И только вот в те годы, когда Ньютон добился всего — положения, славы, богатства, тенета, его удерживающие, прорвались, и в человеке заговорило второе «я».

Оставим этот эпизод. Все равно Ньютон — это Ньютон. Он автор закона всемирного тяготения. Он автор многих других открытий. Сделанное им для науки, для всего человечества неизмеримо больше совершенных ошибок. Он был прежде всего человек. А люди, как известно, имеют обыкновение и заблуждаться, и делать ошибки.

Пытался ли он постигнуть самую суть своих открытий? Да, пытался. Иногда ему удавалось, иногда нет. Он написал в самом конце своей книги: «До сих пор я объяснял небесные явления и приливы наших морей на основании силы тяготения, ко я не указывал причины самого тяготения». Прошло двести восемьдесят лет, как он написал эти слова. А добавить к ним и сейчас можно лишь очень немногое. Мы и сейчас еще не знаем до конца этой причины.

Умер он глубоким стариком, в возрасте восьмидесяти четырех лет. Хилый, недоношенный мальчик, обуза для небогатой семьи, вырос в титана, о котором на могиле его было начертано: «Пусть смертные радуются, что существовало такое украшение человеческого рода». А на его памятнике в Кембридже скульптор высек слова Лукреция: «Разумом он превосходил род человеческий».

Без всякого сомнения, он заслужил и такие слова.

…Да, это верно: «идеи витают в воздухе». Но, право же, они не достаются случайным людям.

Алессандро ВОЛЬТА (1745–1827) — первым познавший вкус электричества

Он приступил к изучению электрических явлений в те времена, когда все связанное с ними считали проявлением колдовства, когда исследователей, осмелившихся посягнуть на тайны этих явлений, считали вступившими в заговор с дьяволом

Он приступил к изучению электрических явлений в те времена, когда все связанное с ними считали проявлением колдовства, когда исследователей, осмелившихся посягнуть на тайны этих явлений, считали вступившими в заговор с дьяволом.

Вольта — великий мудрец и великий изобретатель, вышел на бой с невежеством, подняв забрало.

Его имя первым стали писать с маленькой буквы: вольт — единица напряжения. Напряжения, которое в проводнике, имеющем сопротивление в один ом, производит ток силой в один ампер.

Пожалуй, ничье имя мы так часто не произносим в нашей повседневной жизни.

В жизни он был удачлив. Ему везло, житейских забот и лишений он не знал, и, кажется, можно было ожидать, что он мирно и спокойно пройдет свою дорогу, состарится и, не испытав ни падений, ни взлетов, отойдет в лучший мир, оставив после себя кучу потомков.

А он в душе был бунтарь. Он совершил переворот в науке и оставил наследство воистину неоценимое.

…Дон Филиппо Вольта не скрывал свою радость, когда ему сообщили, что у него родился сын. Итальянский аристократ, отпрыск старинной фамилии, он очень заботился о продолжении рода и давно уже приготовил для мальчика имя. И вот теперь судьба вновь милостиво улыбнулась ему и подарила еще наследника. Пусть будет больше потомков знатного рода!

Алессандро был младшим в семье — седьмым ребенком, но почему-то именно на него дон Филиппо возлагал основные надежды.

А мальчик рос вялым ребенком, безразличным ко всему окружающему. Мать его, герцогиня Магдалена де Конти Инзаги, показывала сына медицинским светилам Милана, и все они говорили что-то неопределенно успокоительное и лишь намекали весьма осторожно, что, вероятно, мальчик будет немым. Радость в семье Вольта сменилась несчастьем…

До четырех лет этот невзрачный малыш не говорил. Первое же слово, которое он произнес, как гласит семейное предание, — «нет!». Наверное, можно было бы, отталкиваясь от этого эпизода, начать рассуждения о том, что вот то самое «нет» стало символом жизни Вольта, что именно с этим символом он начал сокрушать застарелые взгляды и теории, успевшие покрыться налетом плесени. Давайте не станем делать этого. Проследим лучше, как Вольта становился ученым.

Началось с того, что его воспитание дон Филиппо доверил Елизавете Педралио ди Бруните. Имя этой ученой дамы, безусловно, стоит упомянуть, поскольку она была женой известного в Италии мастера, делающего приборы для всевозможных физических измерений. И, судя по всему, благодаря своей воспитательнице юный Вольта играм с кубиками стал предпочитать несложные опыты с теми приборами, которые его наставница приносила из дома.

А потом он прилежно учился в школе иезуитов своего родного города Комо, что расположен подле Милана. Кроме как усердием и обостренным интересом к науке, он от своих сверстников ничем не отличался. Старшие сестры вспоминали, что он был самым обыкновенным — живым, веселым мальчишкой.

Как непохож на того мальчишку этот гордый, недоступный старик в богатом камзоле с высоким стоячим воротником и с роскошным шитьем, знающий, кажется, все; старик, который внимательно смотрит на нас со старинной картины из-под тяжелых, немного опущенных век…

В школе его больше всего интересует электричество, он собирает отдельные разрозненные сведения — те немногие, скупые крохи знания об электричестве, которые успело собрать человечество. В старых хрониках сохранились рассказы о том, что к восемнадцати годам Вольта знал об этой новой таинственной науке все, что тогда можно было узнать. Он молод, дерзок, для него не существует авторитетов, которым бы он поклонялся как идолам, и мысль его не стеснена узкими берегами ограниченной догмы. Он чувствует, что может уже попытаться что-то сделать и сам, и делает такую попытку, связывая некоторые явления электричества с законом Ньютона о притяжении.

Это была первая научная работа Вольта. Вольта никак не может решить, кому из ученых послать ее, потом запечатывает в большой плотный конверт и отправляет во Францию Жану Антуану Ноллэ, известному ученому, чьи работы он давно хорошо знал.

Вольта окрылен, когда приходит ответ. Значит, и он кое-что сделал! Значит, он на верном пути.

Впрочем, не только физика привлекает и волнует его. Он занимается много химией, изучает латынь, сочиняет стихи. В девятнадцать лет он пишет на древней латыни поэму — нет, не о любви, не о горах, синими зубцами оторочивших горизонт. Он пишет поэму о крупнейших открытиях в физике и химии. Наука для него — и любовь и поэзия.

А в двадцать четыре года выпускает в свет свою первую печатную работу «О притягательной силе электрического огня и явлениях, отсюда вытекающих». Работа эта была вполне серьезной и добросовестной, однако никаких открытий в ней не описывалось. И во второй работе, вышедшей через два года, тоже вроде бы никаких откровений. Видно, не пришел еще час, когда мир должен будет узнать его имя. Правда, ждать того часа Вольта осталось совсем немного.

И до Вольта электростатическую индукцию изучали многие, и после него — тоже. Но он сумел объединить усилия одних и наметил дорогу другим. Изучая индукцию, Вольта изобретает свой знаменитый электрофор, и этот прибор приносит ему уже мировую славу. О своем изобретении он докладывает губернатору Ломбардии, и тот, будучи человеком весьма просвещенным, назначает молодого ученого профессором экспериментальной физики в его родном городе. А прибор тот так и называют с тех пор «электрофором Вольта».

Открытие Вольта состояло в том, что он нашел способ получения электрических зарядов с помощью индукции, что он открыл способ увеличения заряда в любое число раз. Теперь можно было снять медный диск и перенести его заряды на другое тело, а потом диск снова вернуть на прежнее место и повторить всю операцию. Так можно было накапливать электричество, понемногу переливая невидимые и неощутимые потоки зарядов.

А потом он вновь обращается к химии и пишет исследование по природным горючим газам. На это исследование натолкнул его случай. Впрочем, случай, этот ветер удачи, всегда помогает и сопутствует тем, кто ищет с ним встречи, пытливо вглядываясь в окружающий мир.

Однажды ясным летним днем Вольта плыл в лодке вдоль берега Лаго Маджоре — озера на севере Италии. Жесткие тростниковые листья шуршали по бортам лодки, и Вольта, стоя на корме и отталкиваясь длинным шестом, с усилием продвигался в высоких густых зарослях. Шест глубоко погружался в вязкое илистое дно, и Вольта обратил внимание, как в том месте, где шест втыкался, вереницей всплывают мутные пузыри. Этого столь незначительного наблюдения оказалось достаточно, чтобы возбудить интерес Вольта. Он ставит эксперименты и доказывает, что горючий газ возникает не только там, где есть уголь, но и там, где поколение за поколением погибают растения. Из их останков и из останков животных образуется это вещество, этот горючий газ, или, как его еще называют, болотный газ. И уж так он был устроен, Алессандро Вольта: изучая какое-то новое для него явление, он обязательно изобретал. Во время работы с горючим газом появилась водородная лампа Вольта, прибор с непривычным для нас названием — эвдиометр, ставший поистине спасением для химиков и физиков, изучающих свойства воздуха. Гумбольдт и Гей-Люссак заявили в один голос, что лучшего прибора им не доводилось встречать.

Потом он вновь возвращается к электричеству, исследует, от чего зависит наэлектризованность тел, подводит итоги работ разных ученых, сделавших свои наблюдения раньше его. Вольта обладал редким умением охватить единым взглядом и то, что он только что сделал сам, и то, чего добились его предшественники. Этот дар позволял ему сделать выводы, которые, как многим казалось, лежали вот здесь, совсем рядом, и странно — как это никто не сумел к ним раньше прийти. А вот Вольта сумел. Он показал, что если взять пучок тонких проволок и одну толстую и наэлектризовать их, то тонкие проволоки окажутся гораздо более сильно наэлектризованными. Чтобы доказать свой вывод, Вольта построил «громоносную» машину, собрав ее из шестнадцати тонких проволок, покрытых слоем серебра, и длиной более трехсот метров. Разряд этого странного сооружения мог поразить крупных животных.

Вольта щедр. Он не прячет своих открытий, а спешит поделиться ими с коллегами. О каждом из новых своих наблюдений он пишет во все концы Европы, подробно описывая то, что ему удавалось увидеть. Он давно уже известен, его имя сопровождает теперь целая вереница звонких и пышных титулов, академии множества стран Европы избирают его своим почетным членом, он совершает вояжи — и всюду ему устраивают пышные встречи, и всюду — речи, в которых ему возносят хвалу. Он знаменит, его называют великим, а все самое главное, его действительно великие открытия еще впереди.

В истории науки можно найти немало примеров тому, как труд, посвященный одному явлению, попадал в руки человеку, который, поймав нить, ускользнувшую от автора этой работы, распутывает ее и приходит к иному открытию. И часто потом забывают о том труде, где человек, совершивший открытие, нашел эту счастливую нить. Нечто похожее случилось и с Вольта.

Как-то раз он взял в руки трактат Гальвани «Об электрических силах в мускуле», раскрыл его, прочитал одну страницу, другую и увлекся, позабыв обо всем. Сохранились строки, написанные рукой Вольта после того, как он прочел тот трактат: «Настолько поразительными казались мне описанные явления, которые если и не противоречили, то слишком превосходили все то, что до сих пор было известно об электричестве, такими чудесными они мне показались».

Вольта оставляет свои предыдущие опыты и проходит весь путь, который прошел до него Гальвани, желая проверить, не ускользнула ли от его внимания какая-нибудь мелочь, какой-нибудь факт. И находит. Но это не мелочь — это едва ли не самое важное: лапка лягушки, лежащая на столе, начинала дергаться только тогда, когда к ней прикасались двумя разными металлами. Гальвани или не заметил этого, или не придал никакого значения. Ну а Вольта сразу же решает поставить опыт Гальвани на себе — так будет вернее, лапка лягушки никогда не сможет рассказать, что она чувствует во время опыта…

Он и сам не верил в успех своего предприятия, и не думал это скрывать — уж слишком невероятным ему все показалось…

Вольта сделал так: он взял две монеты из разных металлов и положил их в рот — сверху, на язык, и под него. Потом соединил монеты тонкой проволокой и тут же ощутил вкус не то подсоленной воды, не то медного купороса, во всяком случае, вкус, которого прежде не было. Снова и снова соединял он монеты, держа их во рту, — и всякий раз ощущал то же самое. Нет, никогда бы ему не испытать всего этого, если бы он бездумно повторял то, что сделал Гальвани.

Вольта понимает, что он уже продвигается дальше — гораздо дальше. И, что очень важно, открытие Гальвани-физиолога изучает и развивает Вольта-физик. Его интересует все — и то, что происходит, и то, как происходит. Он впервые измеряет силу электричества, потому что странный, не слишком-то приятный вкус во рту — Вольта это уже отлично знает — не что иное, как вкус электричества.

Электричество, вкус которого испытал Вольта, рождено было металлами. А Гальвани, маг и волшебник Гальвани, прикладывавший электроды к ногам овец и лягушек и заставлявший их дергаться, упорствует, утверждая, что это электричество имеет «животное» происхождение, а металлы — всего лишь проводники. Довод Гальвани был столь понятен и ясен, что не находилось смельчаков, которые могли бы ему возразить. Он говорил: при чем здесь металлы? Если к лапке лягушки прикоснуться, скажем, кусочками дерева, лапка не шевельнется. Значит, источник электричества заключен в самих мышцах. А когда прикладывают металлы, электричество просто перетекает в них. Как же он ошибался, Луиджи Гальвани!

Вольта доказывал это везде, где только мог, и Гальвани тоже не упускал случая, чтобы выпустить ответные стрелы. За каждым из них стояла армия верных оруженосцев, и спор этот мог бы превратиться в войну в науке, если бы Вольта не был изысканно-вежлив, бескорыстен и честен. Гальвани ни на секунду не сомневался в своей правоте и умер, так и не узнав всей глубины своего заблуждения.

Умер человек, совершивший великое открытие, наметивший в физиологии новое направление — наверное, на несколько столетий вперед, но так и не сумевший понять до конца то, что он сделал.

Вольта очень скоро разрушил теорию животного электричества. Его вольтов столб — первый источник тока — был построен в точном соответствии с его теорией, теорией «металлического» электричества. Как же он был прост, этот первый в истории науки источник постоянного тока — прост и гениален — все вместе! Вольта положил друг на друга более ста небольших цинковых и серебряных кружочков (поначалу-то это были монеты), проложив меж ними бумагу, смоченную подсоленной водой. Вот и все. Но получился невероятно сильный по тем временам источник тока.

Вольтов столб… Мы бы увидели в нем силы немного. Ее хватило бы, чтоб зажечь всего одну слабую лампу. Пройдет всего двадцать пять лет, и Ампер — великий архитектор электродинамики — воздвигнет на фундаменте, заложенном Вольта, стройное здание новой науки. Еще немного времени — и Фарадей сделает свой неудержимый рывок в будущее, подарив человечеству, пожалуй, величайшее из всех когда-либо сделанных изобретений — электромагнитный генератор тока, — и это тоже начиналось от Вольта. От этого немногословного учтивого человека с изысканными манерами аристократа, еще далеко не старого, для которого наука — это вся жизнь. И вся жизнь — это наука.

Сам Вольта называл свой «столб» «искусственным электрическим органом», потому что он находил его похожим на электрический орган некоторых рыб.

Он прочел все, что смог найти об электрических скатах, изучил устройство этой живой батареи и пришел к выводу, что электрический орган рыб состоит из множества проводников, которые, как он полагал, «сильно разнятся друг от друга». Вольта был и первым испытателем своего прибора. Он с удивлением наблюдал, что прибор его может оказать действие буквально на все органы чувств. Совершенно не представляя, к чему это может привести, ученый опускает руку в чашу с водой, к которой подсоединял один из контактов «столба», а к другому контакту он прикрепляет проволоку, свободным концом которой он прикасается ко лбу, к носу, к веку. Он чувствовал или укол, или резкий удар — и все это аккуратно записывал. Иногда боль становилась невыносимой — и тогда Вольта размыкал свою цепь. Он понял, что его «столб» — это источник постоянного тока.

И все-таки

тень Гальвани еще витает над ним. Он, верный последователь Гальвани и его непримиримый противник, все же не видит иного применения своему изобретению, кроме как в медицине. И Вольта вновь погружается в опыты, где сам он все. Он теоретик, он экспериментатор, он изобретатель, и он же испытатель.

Самыми интересными ему показались опыты с глазами. Смелый, безрассудный Вольта! Не ведая страха, не сознавая опасности, он присоединял контакт от источника к мокрому веку или глазному яблоку, а другой контакт подводил ко второму глазу или брал в мокрую ладонь. Он пробовал по-всякому. Так он увидел «прекрасное сверкание». Он в восторге. Снова и снова он подсоединяет электроды и, позабыв о неприятных ощущениях, наслаждается сверканием радужного роя звезд.

Потом он переходит к опытам со слухом. В оба уха он глубоко вводит два металлических зонда с закругленными концами и соединяет их с контактами «столба». Чуть позже, когда он пришел в себя, он сразу же взялся за перо — чтобы не забыть деталей в ощущениях, и записал: «В тот момент, когда замкнулся круг, моя голова сотрясалась, и через несколько мгновений (сообщение не прерывалось) я услышал звук или вернее трудноопределимый шум в ушах. Это было нечто вроде треска или лопания, как если бы кипело какое-то масло или вязкое вещество. Этот шум продолжался, не увеличиваясь, все время, пока круг был сомкнут. Ощущение было очень неприятное, и я опасался его вредных действий на мозг, а потому больше не повторял его». Наконец-то он ощутил грань опасности и понял, что надо остановиться.

Впрочем, неисследованным остался еще нос. Но, к счастью или к сожалению, а выжать никакого запаха из электричества он все-таки не смог. Тогда, закончив свои «медицинские эксперименты», он вновь берется за перо и пишет: «Есть над чем подумать и анатому, и физиологу, и врачу-практику».

А думать над его изобретением начал весь ученый мир. Вольта прорубил первую просеку — и предоставил другим ее расширять и углублять. Блестящим каскадом посыпались открытия — и это Вольта предвосхитил их. В России его эстафету принял и понес дальше Петров, во Франции — Ампер, в Германии — Ом, в Англии — Фарадей. Если бы он знал, Алессандро Вольта, как далеко уйдут его открытия…

Но Вольта этого не знал. Как мог он знать, что в то время, когда он сделал доклад о своем «столбе», в туманном Альбионе уже жил девятилетний мальчик Майкл Фарадей, который через семь лет после смерти Вольта скажет: вот здесь великий Вольта был не прав, а здесь он сделал то, что будет долгие века питать науку. Вольта думал, что лишь от прикосновения разных металлов возникает «электродвигательная сила». Она, эта сила, «разделяет соединенные электричества и гонит их в виде токов по противоположным направлениям». Еще и при жизни Вольта у него появились противники, и спор, который возник, длился долгих три десятка лет. Майкл Фарадей подвел черту в нем и внес предельную ясность: в вольтовом столбе источник тока — химический. Но это ни в коем случае не было низложением Вольта — великие открытия сделали его неприступным, и никто никогда не пытался отнять у него корону в том королевстве, которое он же и основал.

Слава его еще при жизни была всемирной. Он граф, сенатор. Старый, быстро беднеющий род Вольта вновь оживился. Вольта — рыцарь ордена Почетного легиона, ордена Железного креста. Наполеон сумел оценить вклад Вольта в науку и учредил в его честь огромную премию за лучшие исследования в области физики. Он вникал во всякие детали работы Вольта и как-то раз, беседуя с придворным лекарем Корвизартом, сказал о «столбе»: «Взгляните — ведь это прообраз жизни!» Однажды Наполеон увидел на стене в библиотеке Национального института в окружении лаврового венка надпись: «Великому Вольтеру» — увидел и внезапно остановился. Секунду постоял и приказал стереть последние две буквы — так, чтоб получилось: «Великому Вольта». А Вольта к почестям и славе оказался совершенно равнодушен.

Он был еще не стар, но чувствовал себя усталым, утомленным. Он оставил исследования и стал читать лекции в городе Павии. Потом он жил недолго в Париже, но вскоре понял, что его тянет домой. Он вернулся в родной Комо — город, где он тихо и мирно прожил еще десять лет. Апоплексический удар случился с ним, когда он был уже глубоким стариком. Тогда ему было семьдесят восемь. Еще четыре года он не жил, а существовал.

Умер он в один из первых дней весны, в том же городе, где и родился. Так замкнулся жизненный путь этого великого человека.

Его похоронили на старом кладбище, под пологом древних могучих деревьев. Он оставил после себя трех сыновей, и они воздвигли на его могиле надгробие — пышное, монументальное, похожее на средневековый замок, украшенное скульптурными фигурами. Многим, кто приходил на кладбище, нравилось это роскошное сооружение.

Он предпочел бы скромный обелиск.

Андре Мари АМПЕР (1775–1836) — великий и обделенный счастьем

По существу, это с него, Ампера — физика, химика и математика, — началась наука об электричестве. Он основал эту науку, ввел в нее термины и наименования, сохранившиеся до нашего времени. Наверное, теперь уже они навсегда сохранятся. Как навсегда сохранится ампер — вечный ему памятник, название, которое на языке всех народов звучит одинаково.

Ампер. Сила неизменяющегося электрического тока, который, проходя через водный раствор азотнокислого серебра, отлагает за одну секунду 1,118 миллиграмма серебра.

Ампер. Скромный, почти незаметный при жизни титан. И очень несчастный человек.

По существу, это с него, Ампера — физика, химика и математика, — началась наука об электричестве. Он основал эту науку, ввел в нее термины и наименования, сохранившиеся до нашего времени. Наверное, теперь уже они навсегда сохранятся. Как навсегда сохранится ампер — вечный ему памятник, название, которое на языке всех народов звучит одинаково.

Ампер. Сила неизменяющегося электрического тока, который, проходя через водный раствор азотнокислого серебра, отлагает за одну секунду 1,118 миллиграмма серебра.

Ампер. Скромный, почти незаметный при жизни титан. И очень несчастный человек.

Он был некрасив, неловок и потому, наверное, застенчив неимоверно. Друзья его рассказывали, что временами им казалось, будто он смущается собственной тени. За собой он никогда не следил. Одевался почти небрежно, даже неряшливо, и это его нисколько не беспокоило. Он смиренно переносил все удары судьбы, хотя небезропотно — часто жаловался, как она, эта судьба, несправедлива к нему, мог даже заплакать, не скрывая от дам своих слез. И вообще он, казалось, всегда покорно плыл по течению жизни.

И вдруг мощный напор ума, целеустремленная сосредоточенность, неудержимый натиск в работе, отважный бросок в неизведанное…

Просто поразительно, как все это в нем сочеталось…

В школу этот мальчик никогда не ходил. Зато он целыми днями просиживал в отцовской библиотеке. Тогда только что вышла «Энциклопедия», написанная Д’Аламбером и Дидро, и Андре Мари прочел ее от корки до корки. Он читал подряд статьи, напечатанные в алфавитном порядке, — ему все было интересно. Многие из них он запомнил на всю жизнь. В старости он не раз изумлял своих друзей, читая наизусть статьи из «Энциклопедии», прочитанной в детстве.

Однажды отец пригласил к нему учителя математики. Долгое время они беседовали, оставшись вдвоем. Учитель вышел обескураженный: многие разделы математики мальчик знал лучше него. Он, правда, не умел извлекать корни, не имел представления о ряде других элементарных вещей, зато превосходно умел интегрировать, мог пуститься в пространный спор об аберрации. Учитель вынужден был отказаться от столь необычного ученика, и Андре вновь обратился к «Энциклопедии».

Когда Андре Мари исполнилось восемнадцать, жизнь нанесла ему первый удар: его отец купил себе должность королевского прокурора и, подписывая бумагу о назначении, подписал себе приговор.

Франция переживала тогда бурное время: произошла революция, политическое положение в стране обострилось, на площадях возникли уродливые и страшные сооружения — гильотины, отсекающие головы и виноватым и правым: тот, кто был прав вчера, оказывался виноватым сегодня. Так случилось с отцом Ампера. Он не был тонким политиком, а скорее наивным и действовал по велению совести. Он попал под горячую руку жаждавших крови и был обезглавлен.

Незадолго до казни он написал жене: «Далеко до того, моя дорогая подруга, чтобы я оставил тебя богатой или обеспеченной; ты не должна приписывать мое плохое состояние какой-либо расточительности. Самым большим моим расходом была покупка книг и геометрических приборов, без которых мой сын не мог обойтись, но даже и эти расходы я производил с разумной экономией, так как у него никогда не было других учителей, кроме самого себя…»

Отцы всегда верят, что их сыновьям удастся добиться большего, чем добились они, — верят все, и многие из них так ошибаются…

Жан Жак Ампер, отец Андре Мари Ампера, тоже думал так. И не ошибся.

Сын услышал о смерти отца и не поверил… Потом вдруг выронил книгу, лишился чувств…

Несколько месяцев, почти год, он жил как в бесцветном сне, не замечая, что происходит вокруг. А в это время звезда рода Ампера померкла и стала клониться за горизонт. Имущество казненного отца было конфисковано, на поместье наложили арест, но мать беспокоило даже не это — больше всего она опасалась, что потрясенный рассудок сына уже не поправится, однако буйная сила жизни спасает его: гуляя, он уходит все дальше и дальше от дома, по тропе, лежащей меж лесистых холмов, и с каждым разом все сильней ощущает, как оживает и наполняется силой. Еще почти бессознательно он собирает цветы и травы, ищет в книгах латинские названия их — и мозг его пробуждается.

А потом новое открытие, которое помогло ему лучше увидеть мир. Как-то раз, прогуливаясь по берегу Соны, приятель водрузил на нос Амперу свои очки. Тот замер и вдруг почти задохнулся от нахлынувшей радости: весь мир ожил, заискрился красками, обрел новые, четкие формы. Оказывается, этот странный молодой человек даже и не подозревал, что он плохо видит…

И так же случайно и тоже во время прогулки он сделал другое открытие. Это открытие принесло ему и радость, и боль, и счастье, и горе. Счастье, правда, длилось очень недолго.

Он увидел ее, когда она вместе с сестрой перебиралась через мелкий ручей, бегущий в лощине. Судя по всему, этот ручей показался им серьезным препятствием. Ампер стоял, словно прикованный к месту, потом вдруг понял, что дамам надо помочь, приблизился и не слишком уверенно предложил свою руку. Когда он ощутил в своей ладони маленькую руку в высокой белой перчатке, его переполнило незнакомое прежде чувство…

Он узнал, что эти две девушки — сестры Каррон и ту, которая так взволновала его, в семье называли Жюли. Карроны жили поблизости от Полемье — родовой усадьбы Амперов, но юноша, ведя жизнь затворника, не знал даже своих близких соседей.

Андре Мари тут же, возле ручья, получил приглашение нанести визит — просто как знак вежливости, ни в коем случае это нельзя было считать особым проявлением интереса. Он это понимал и не льстил себя напрасной надеждой.

Запершись в своей маленькой цитадели — библиотеке отца, впечатлительный юноша пишет стихи:

Золотистых волос и лазурных очей

Не могу позабыть я во мраке ночей…

И все кажется мне: сквозь чарующий сон

Голос твой я услышал — навеки влюблен.

Стихи эти он прячет в своем дневнике подальше от случайного нескромного взгляда и так же старательно прячет от матери свое первое чувство. Он ведет себя как шестнадцатилетний мальчишка…

Предмет его обожания суров, даже жесток и не упускает ни единого случая, чтобы над ним посмеяться. Андре Мари все чаще появляется у Карронов, благо пути всего двадцать минут. Он использует малейший предлог, чтобы увидеть Жюли, а она пишет сестре в Лион: «Он похож на старика, он так серьезен, никогда не увидишь, чтобы он смеялся». Что ж, у него действительно нет светских манер, он не умеет танцевать и изысканно кланяться, он может даже задремать невзначай, когда сестры в гостиной вдвоем музицируют, зато он может дать уроки итальянского языка, научить наблюдать солнечное затмение. Он может часами говорить о звездах, рассказывать о тайнах растений — он знает поразительно много, этот странный молодой человек с крупными, мало привлекательными чертами лица и с большими мечтательными глазами. Только в этих глазах можно было увидеть внутренний мир Ампера.

А она в эти глаза не смотрела. Свое будущее Жюли никак не связывала с этим мешковатым, застенчивым молодым человеком, который при виде ее терял дар речи. Однажды он собрался с духом и написал о своих чувствах — написал отчаянно, почти без надежды. Ответа он не получил.

Жюли еще долго оставалась равнодушной к нему, и неизвестно, куда бы дальше повела дорога судьбы, если бы не письмо ее сестры Элизы, сумевшей понять существо Андре Мари. Она писала: «Устраивайся, как хочешь, но прежде чем полюбишь его сама, позволь мне его любить хотя бы немного: он так добр!» Неизвестно, что тут сыграло роль — внезапная ревность или просто письмо помогло Жюли лучше увидеть Ампера, но она стала смотреть на него иными глазами. Проходит время, и она с удивлением обнаруживает, что любит его…

Родители девушки, которые совсем недавно давали понять Андре Мари, что его визиты слишком часты и что было бы совсем неплохо, если бы он вообще сократил их до минимума — теперь, увидев столь неожиданную перемену в чувствах любимой дочери, озадачены, даже обеспокоены тем, как она будет жить. Уж слишком маловероятно, что этот робкий юноша добьется какого-либо успеха в жизни и станет опорой семьи. К тому же он совсем небогат, если не сказать больше… Он ничему нигде не учился… Нет, право, непонятно, как он думает жить…

А Андре Мари… Как у него все просто! Приступы отчаяния у него так легко сменяются волной оптимизма… Верно, у него нет профессии, но он много знает. Разве знания — это не капитал? Он может преподавать итальянский язык и математику. Говорят, в богатых семьях очень модно изучать математику… Нет, все будет прекрасно, он в этом уверен!

Ампер убеждает всех, что настало время ему ехать в Лион — искать себе место — все согласны, а он вдруг на грани отчаяния: если он уедет, значит, гораздо реже сможет увидеть Жюли… Лион недалеко — с вершины холма в Полемье он открывается весь, почти как на ладони, но и это расстояние ему кажется большим, он боится, как бы Жюли не охладела, пока он будет в Лионе…

Едва успев уехать, он сразу же пишет ей: «Каким проявлением вечной любви смогу я вознаградить вас за счастье, которое вы мне даете? Посвящая вам свою жизнь, я буду строить собственное счастье…»

Нет, в самом деле, все будет хорошо. Только в это надо верить и за это надо бороться.

В Лионе он дает уроки математики. Ученики его любят, но, как водится, не упускают случая над ним подшутить. Это просто: Ампер всегда был очень доверчив.

Он много работает: изучает те разделы математики и философии, где, ему казалось, он был еще слаб. Весь день у него уходит на занятия с учениками, поэтому для себя он может выкроить лишь раннее утро.

Он приучил себя вставать в четыре часа, а к вечеру ему казалось, что на следующий день уже не останется сил. Если бы можно было бросить это треклятое преподавание и целиком погрузиться в науку… Но это невозможно. Он должен помогать матери, и Жюли тоже ждет, что он упрочит свое положение.

В конце каждой недели Андре Мари отправляется домой, в Полемье, а оттуда, подгоняемый радостным нетерпением — в Сен-Жермен, чтобы увидеть Жюли. Из Лиона домой он всегда ходит пешком, чтобы не тратить денег на дилижанс — он не жаден, просто жизнь научила считать те немногие франки, что он зарабатывал. Только зимой он позволяет себе сесть в дилижанс.

И вот, наконец, пришел этот желанный день — Андре Мари и Жюли поженились. Кажется, они оба по-настоящему счастливы. Они переезжают в Лион, где возник род Ампера — от старого каменотеса Клода Ампера. Здесь им вдвоем хорошо, они ходят в театры, гуляют по набережной, и кажется, что так хорошо, как сейчас, будет всегда.

Но это счастье было очень недолгим. У них родился сын, которого в память казненного деда назвали Жан Жаком, а Жюли вдруг начинает серьезно болеть. Врачи сначала колеблются, сомневаются, а потом уверенно объявляют Амперу: это туберкулез. С той минуты кончилось счастье Ампера.

Тяжелая болезнь — очень дорогое несчастье. Андре Мари это почувствовал сразу. Тех денег, что он зарабатывал, ему не хватало, и он решает увеличить число учеников. Теперь у него уже больше двенадцати уроков в день — работа тяжелая, однообразная. Совершенно непонятно, как он еще находит силы и время, чтобы заниматься наукой, но именно в это время он пишет свой первый труд — о равенстве симметрических многогранников.

Андре Мари еще больше уходит в себя, друзья замечают, что он стал еще более рассеянным. Однажды он потерял кошелек с деньгами — тридцать три ливра — сумма не бог весть какая, но для него эти деньги — потеря. Другой человек, наверное, недолго бы переживал, а он буквально мучается, представляя, что можно было бы купить на те деньги для больной жены и для сына. Никогда до сих пор он не нуждался столь сильно.

Он нередко впадает в отчаяние — глубокое, настоящее. Временами ему кажется, что единственный выход и избавление от всей этой гнетущей жизни — покончить с собой. Долг перед семьей удерживает его от безумного шага. А вскоре ему предложили постоянное место преподавателя в Центральной школе города Бурга. Правда, на этот раз уехать надо действительно далеко от родных. Что ж, теперь он готов ко всему.

В школе Ампер читает курс физики. Перед изумленными слушателями он распахивает необозримые горизонты прекрасной всесильной науки, таящей в себе столько загадочного, что еще предстоит познать человеку. Физика — это весь мир вокруг человека, от недр планеты, которая дала ему жизнь, до самых далеких видимых звезд, и дальше — что мы с Земли не видим и никогда не увидим. Ибо мир бесконечен.

Ампер увлекает своих учеников и увлекается сам. Его лекции превращаются во вдохновенный рассказ во славу любимой науки. Даже некоторые из коллег приходят послушать выступления Ампера. Его поздравляют, говорят, что он доставил своим слушателям подлинное удовольствие. Он с застенчивой скромностью принимает поздравления и начинает верить, что наконец-то обретает себя. И снова он верит в свою звезду, снова с надеждой взирает в будущее. Но только недолго.

Письма Жюли — печальные, тоскливые письма умной женщины, трезво оценивающей свое состояние и почти потерявшей надежду на выздоровление, эти письма наполняют горем Ампера. Он с милой непосредственностью влюбленного просит ее не болеть больше, подумать о кем и о сыне, а она отвечает: «…впрочем, я тебя знаю, и это не в первый раз ты меня смешишь своими просьбами обещать тебе больше не хворать. Ах, мой добрый друг, здоровье — это такая драгоценность. Его так ценят, когда им нельзя наслаждаться».

Как-то раз он вырывается из Бурга в Лион, и оба, обнимая друг друга, плачут от радости. Андре Мари Ампер никогда не был тем мужчиной, о которого разбивались все невзгоды и бури житейского моря, он не мог стать верным оплотом семьи, хотя так сильно желал этого. Но зато как преданно он делил с близкими и радость и горе…

Его горе с ним никто не мог разделить. Жюли умерла, когда ей не было и тридцати лет. Для Ампера это было трагедией. Он заболел и как когда-то, когда умер отец, делается безучастным ко всему, что происходит вокруг. Его маленький мир, который он так бережно, старательно строил, вдруг развалился, и Андре Мари вновь почувствовал себя одиноким и беззащитным. Его состояние серьезно беспокоит мать, и она ему пишет: «…ты произвел на меня своим видом удручающее впечатление, мой бедный. Постарайся же, милый друг, нести свой крест… ты просто страшен — бледный, исхудалый. Знаешь ли, куда это может тебя привести? К полному изнеможению!» Она призывает его подумать о ней, о сыне — ведь для них обоих он остался единственной опорой в жизни.

Ампер собирает все свои силы и уходит в работу. Потом понимает: здесь, в Лионе, ему не избавиться от тяжелых воспоминаний. Надо уехать, и чем быстрее, тем лучше. Его тянет в Париж, он строит планы, как всегда фантастические, несбыточные — он мечтает открыть крупнейший в Париже магазин по торговле химикалиями или учебный пансион. Но нет, это не для такого доверчивого и бесхитростного человека. Ему на этом поприще никогда не добиться успеха.

Неизвестно, какой бы шаг сделал Ампер, на чем бы остановился, но благодаря ходатайству академика Деламбра, с которым он познакомился как-то в Бурге и который высоко оценил первые работы Ампера по математике, Андре Мари предлагают должность репетитора в известной на всю Францию Политехнической школе. В общем, это должность обычного преподавателя, но, во-первых, ему открывалась прямая дорога в Париж, и, во-вторых, твердый заработок — то, чего он давно пытался добиться.

В Париже первое время он чувствовал себя одиноким. Друзей у него здесь еще нет, а новые знакомства во многом случайны и непрочны. Своему старому другу он пишет в Лион письмо, в котором есть и неоправдавшаяся надежда на быстрое исцеление души, и разочарование от тех людей, с которыми ему пришлось повстречаться: «…как я почувствовал ничтожество всего того, к чему стремлюсь в Париже. Боже мой! И вы допустили, чтобы я приехал сюда испытать, насколько суетен здешний мир, вид которого, казалось мне, представлял такое блестящее зрелище. Эти ученые, столь гордые своими знаниями, что значат они в сравнении с простыми, неискушенными душами?..»

Он долго еще тоскует в Париже, не замечая тех грандиозных перемен, которые вокруг него происходят. В Соборе Парижской богоматери коронуется Наполеон.

В школе, где Ампер преподает, учеников одевают в мундиры, вместо классов появляются роты и батальоны.

Ампер весь в работе. Он и здесь добивается признания как преподаватель, и через два года после приезда в Париж его назначают на должность профессора. Внешне он никак не меняется: то же печальное выражение не сходит с его лица. Одет он в свой старенький фрак, в котором на улице привлекает насмешливые взгляды, а в школе среди ярких мундиров он и вовсе выглядит странно. Молодой профессор так и не научился в Париже ни держать себя, ни следить за собой и выглядеть сообразно с занимаемой должностью. Ему не до этого. Все эти мелочи жизни его просто не волнуют. И как долго не уходит тоска…

Его друзья всерьез озабочены, они осторожно подводят его к мысли о женитьбе — так будет лучше и для него самого, и для сына. И мать пишет о том же… Ампер воспринимает этот совет как лекарство, но сам не предпринимает ни шага, чтобы изменить свое положение. Пусть будет как будет.

Один из его лионских друзей знакомит Ампера с семьей Пото, где зреет на выданье несколько жеманная и весьма энергичная девушка. Ее отец — типичный буржуа, коммерсант, надеется найти в Ампере человека, который поможет ему укрепить связи с полезными людьми. Проницательным взглядом он видит в молодом профессоре крупную, растущую личность и всячески приветствует его появление в своем доме. Ампер, так долго мечтавший о семейном уюте, отогревается возле камина Пото, и снова надежда в эти минуты нисходит к нему. Ему кажется, что он снова любит, что на этот раз счастливая судьба уже не изменит ему.

А он просто наивен, как юноша, только-только вступающий в жизнь. Кокетство Женни Пото для него — искреннее проявление чувств, расчетливая любезность ее отца — дружеское участие и расположение. Нет, так и не научился Ампер разбираться в людях.

Тот же Дежерандо, на чьей совести лежит знакомство Ампера с семьей Пото, устраивает его в Бюро искусств и ремесел. Это солидная прибавка к тому, что Ампер получает в школе.

Ампер очень рад назначению — не только потому, что это еще работа и деньги, в которых он всю жизнь нуждался, здесь, в этом бюро, бывают интересные люди, светлейшие головы века. Он познакомился там с Гей-Люссаком, с братьями Монгольфье. У него появились новые друзья, новые интересы. Наконец-то вновь ожил Андре Мари…

Накануне свадьбы с Женни пораженный Ампер вдруг узнает, что почтенный Пото откровенно надувает его. Брачный контракт составлен любвеобильным папашей так, что Ампер попадает к нему в настоящую кабалу.

Ампер растерян, он не знает, как себя вести. Дежерандо пытается помочь Амперу и наносит визит к коммерсанту, надеясь уговорить его изменить хотя бы несколько пунктов контракта. Тот, видя, что его ход разгадан, сбрасывает маску доброго дяди и запрещает Амперу появляться в их доме.

То, что Ампер испытывал в эти дни, безусловно, можно назвать и отчаянием, и полным разочарованием в жизни. Тем более что он, как и все искренние, доверчивые люди, был совершенно беззащитен перед такими, как любезный Пото.

Андре Мари решает вернуться в Лион — там мать, там его верный друг Элиза — сестра Жюли. Но накануне отъезда Пото его приглашает, уверяя, что Женни совсем плоха и разлука с Ампером ей может стоить жизни. Ампер, конечно же, не выдерживает, спешит в этот ненавистный и одновременно такой желанный дом, застает Женни в слезах, выслушивает лицемернейшее извинение ее отца и уступает. Поверенный в делах матери уговаривает Ампера не совершать этого шага, убеждает, что, кроме бед и горя, он ничего не принесет, но Андре Мари так хочется побыть рядом со счастьем…

На свадьбу тщеславный Пото приглашает министра внутренних дел Шампаньи, директора Политехнической школы генерала Лакюе, академиков Лапласа, Лагранжа, Деламбра. Ампер скован в обществе этих громких имен, даже немного растерян. Но ничего, это все продлится недолго. Потом они с Женни всегда будут вдвоем…

Вот какая трагикомедия произошла с женитьбой Ампера.

Впрочем, она еще не кончилась: в доме Пото Ампера замыкают, как в крепости — письма от матери он получает уже в распечатанном виде, а затем и вообще заставляют Андре Мари написать, чтобы она не утруждала себя даже и письмами. Странно, но он пишет такое письмо. Можно представить, каким оно стало ударом для матери, да и для него самого. Нередко друзьям, пришедшим с визитом к Амперу, говорили, что его нет дома. Эти первые шесть месяцев после женитьбы были для него сущим адом.

У молодых рождается дочь — и это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения семейства Пото: жена, оказывается, вовсе не хотела иметь детей. Она перестает разговаривать с Ампером и даже не здоровается, встречаясь с ним в доме. И однажды, глядя ему в глаза, предлагает немедленно убраться из дома. Он уходит и берет с собой дочь.

Так он вновь оказался с тем, с чего начал в Париже. Только теперь ему надо было заботиться и о маленькой дочери. Единственное утешение для него — это работа.

Измученный, усталый Ампер… Он сделал бы больше, будь к нему жизнь благосклоннее…

У него двое детей, и, когда умирает его мать, он вновь в отчаянье, понимая, что теперь ему придется еще труднее. Бредену, своему другу, он пишет: «Что мой душевный мир без бедной матери? Какое неописуемое приятное чувство меня охватывало, когда я видел ее, входя в дом, слушал ее голос, мне теперь приходят на память все ее слова, но я уже больше ее не увижу и не услышу! На сердце моем гнетущая тяжесть…»

Мать всегда поддерживала Ампера в трудные минуты жизни. Теперь он должен был надеяться на себя самого.

В работе он пытается найти забвение, в нее он хочет уйти от несчастий. Он пишет несколько важных исследований по математике.

О нем говорят как о восходящей звезде на небосклоне науки. Его теоретические труды привлекают внимание ведущих ученых Франции. Впрочем, он и сам отлично сознает ценность своей работы. И еще он понимает, что это только начало.

Ампер не занимается математикой отвлеченно, абстрактно, кет — он ищет пути ее применения в механике, физике. Он предлагает новый метод доказательства «принципа возможных перемещений» — одного из главнейших принципов теоретической механики. В механике он тоже добился огромных успехов. У него теперь есть и имя и авторитет, его выдвигают в члены Национального института наук и искусств, из которого выросла чуть позже французская Академия. В члены института выбирали лишь в том случае, если освобождалось вакантное место и, конечно, если позволяли заслуги претендента на это место. Умер Лагранж — и вместо него предложили Ампера и Пуансо. Ампер не прошел: за него проголосовал всего один человек. Вероятно, такое решение было вполне справедливым: к тому моменту вклад Пуансо в науку был все-таки больше. Но Ампер, судя по всему, признавая это, очень огорчался своей неудачей.

Через год его вновь выдвигают в академики. Он, наученный горьким опытом, еще не верит в удачу, он очень боится второго провала, а иногда вдруг обретает уверенность, что именно в этот раз все будет отлично, и снова колеблется в мучительном ожидании.

И вот его наконец избирают. Он становится в ряд бессмертных, как называют во Франции академиков, еще не сделав главного в жизни открытия, после которого его имя будут писать с маленькой буквы, но зато и встанет среди имен корифеев науки.

Ампер приходит буквально в восторг, когда узнает об опытах Эрстеда, открывшего взаимодействие электрического и магнитного поля. Его увлекают сразу десятки вопросов, на которые никто не смог бы ответить, и сам Эрстед — тоже. Ампер хочет знать, как происходит это взаимодействие, почему, какие силы и какие законы движут этими столь необычными явлениями. Он развивает открытие Эрстеда, ставит несколько блестящих опытов, он обнаруживает, что проводники, по которым течет ток, притягиваются или отталкиваются в зависимости от направления тока. Он первый приходит к выводу, что действие это таково в точности, как и в случае, когда два тела самым обыкновенным образом намагничены.

Бот оно, великое открытие Андре Мари Ампера.

Открытие это признали не сразу. У него появилось много противников, доказывающих, что якобы сделанное Ампером на самом деле сделано Эрстедом. Ампер вместе со своими сторонниками терпеливо их убеждает, доказывает. Он, всегда так любивший порядок и четкость в работе, вводит новые термины — «электростатика» и «электродинамика».

И снова он, блестящий математик, пытается выразить свои открытия в формулах, связать воедино науку-теорию и науку-практику. Он ставит ряд опытов с круговым током и убеждается, что такой ток оказывает иное действие, чем обычный, прямолинейный. Ампер пытается вывести закон, который был бы справедлив для любого проводника. Для этого он изучает действие тока на бесконечно малом отрезке. Потом от бесконечно малого элемента можно будет прийти к любому большому — опять же с помощью математических формул. Ему удается вывести этот закон, и он с гордостью произносит: «Пусть впоследствии создадут новые теории электричества, пусть возникнут новые гипотезы об электромагнитных процессах, — формула установленного мною закона останется незыблемой».

Нет-нет, эту фразу произносит уже не слабый, легко увлекающийся человек, восторженно встречающий свой малейший успех и теряющий от радости голову, едва завидев этот успех. Эти слова говорит великий ученый, трезво оценивающий плоды своей многолетней работы. Это его, Ампера, Джемс Клерк Максвелл называет «Ньютоном электричества». «Сочинение его совершенно по форме, недосягаемо по точности выражений и дает в результате формулу, из которой можно вывести все явления, представляемые электричеством, и которая навсегда останется основной формулой электродинамики», — говорит Максвелл.

Теперь, наверное, Ампер мог бы быть счастлив — он добился успеха, признания, но в той жизни — вне формул и опытов — он неудачник. Ему отчаянно не везло. Он по-прежнему еле-еле сводил концы с концами. Министр внутренних дел предлагает ему выйти в отставку и отказаться от должности инспектора, которая приносила ему хоть какие-то деньги. Эта должность понадобилась кому-то из личных друзей министра. Ампер тяжело переживает очередную несправедливость судьбы.

И дома тоже неладно. Его дочь Альбина вышла замуж за молодого кавалерийского офицера, который после ранения стал психически ненормальным, и не раз забавлялся тем, что приставлял заряженный пистолет к голове напуганной насмерть жены. Однажды он поджег на ней платье, в другой раз гонялся по дому за ней со шпагой в руке. Как-то ночью с пистолетом в руке он ворвался в спальню Ампера…

Такой человек, как Ампер, ни в чем не мог помочь своей дочери. Он сам страдал не меньше ее.

Сын Ампера Жан Жак тоже доставлял ему одни огорчения. Он, как и отец в своей молодости, долго не мог найти себя, занимался историей, философией, литературой. Уже в зрелом возрасте он сочинил пьесу, и отец, веря в ее гениальность, обивал пороги у всевозможных сановников, прося, убеждая, доказывая, что пьесу надо немедленно ставить. Ее поставили, а вскоре забыли.

Жан Жак был таким же увлекающимся человеком, как и отец. Он полюбил светскую женщину гораздо старше его и всю жизнь был платонически предан ей. Отец пытается устроить его брак с дочерью Жоржа Кювье, обо всем договаривается и с сыном, и с родителями невесты, а его неустойчивый отпрыск совсем потерявши голову бежит от отца за границу. Ампер в крайне неловком положении перед семейством Кювье…

Потом к сыну все-таки нисходит успех. Видно, он унаследовал от отца искры таланта. Его избирают профессором литературы во французском коллеже. Отец не раз приходил потом слушать лекции сына. И вот ведь какая ирония: слава Ампера-сына была в то время гораздо больше славы Ампера-отца. Нет, не могли современники оценить то, что он для них сделал…

Умер Ампер в шестьдесят один год от воспаления легких, вдалеке от дома, от любимого сына. Болезнь захватила его во время служебной поездки по югу Франции. За день до смерти он пишет сыну: «Я изнемогаю от усталости, написав это письмо. Покидаю тебя с нежностью, которую ничто не может превзойти».

Он умирал мучительно долго, и в ясный солнечный день такой вопиющей нелепостью казалась агония этого великого человека…

Его именем назвали единицу силы тока. Через сорок пять лет после его смерти попытались воздать почести, о которых он когда-то мечтал и которые заслужил. Он заслужил и обыкновенное человеческое счастье — этот добрый, отзывчивый человек. И его в жизни он никогда не узнал.

На своей надгробной плите он просил высечь слова: «Наконец счастлив!»

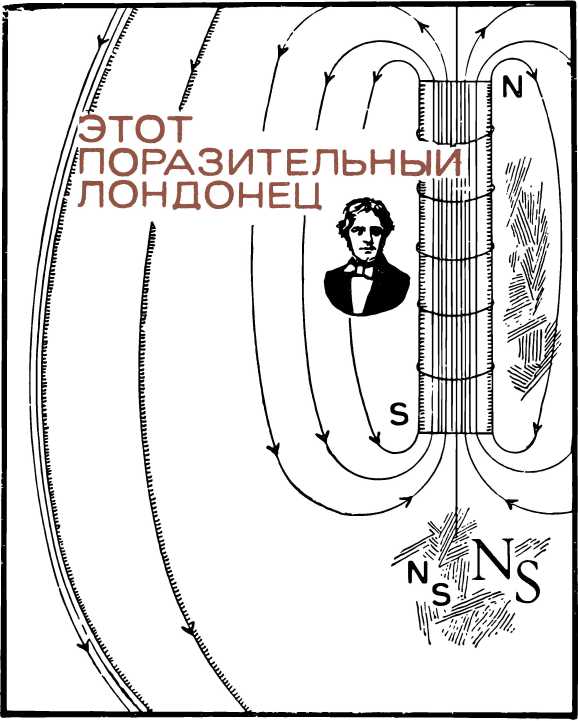

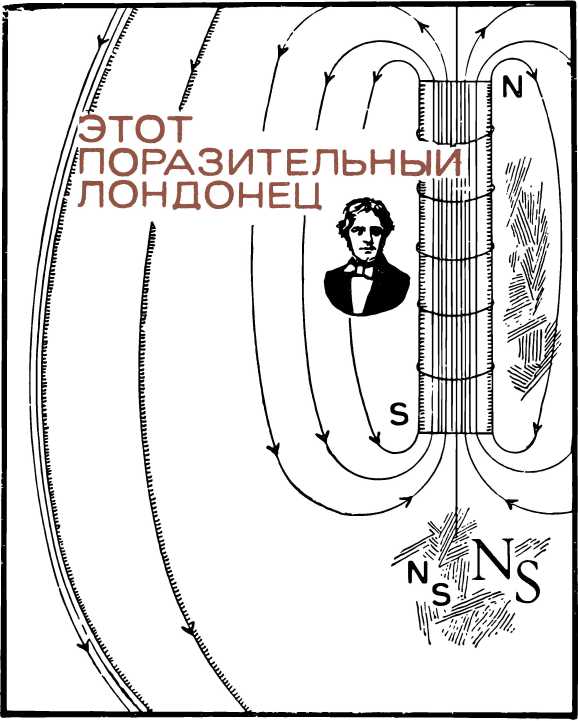

Майкл ФАРАДЕЙ (1791–1867) — этот поразительный лондонец

Он родился позже Кулона, Ампера и Вольта — родился, когда они уже сделали все, что им предназначалось судьбой.

Ему предстояло двигаться дальше и глубже — в мир, где на каждом шагу ждало неизвестное.

Его звали Майкл Фарадей. Его именем нарекли единицу электрической емкости.

Фарада, кулон, вольт… Так они оказались рядом — Шарль Кулон, Алессандро Вольта и Майкл Фарадей. Так они стали звеньями единой, прочной цепи. Фарадею предстояло нарастить в ней новые звенья.

Он родился позже Кулона, Ампера и Вольта — родился, когда они уже сделали все, что им предназначалось судьбой.

Ему предстояло двигаться дальше и глубже — в мир, где на каждом шагу ждало неизвестное.

Его звали Майкл Фарадей. Его именем нарекли единицу электрической емкости.

Фарада, кулон, вольт… Так они оказались рядом — Шарль Кулон, Алессандро Вольта и Майкл Фарадей. Так они стали звеньями единой, прочной цепи. Фарадею предстояло нарастить в ней новые звенья.

За большим столом, покрытым толстой скатертью, сидел человек лет сорока. Лицо его, усталое, но сосредоточенное, было освещено блеклым светом, который проникал через два огромных окна, обрамленных тяжелыми портьерами.

Там, за окном, сновали, натыкаясь друг на друга, люди, спешили степенные омнибусы. Улица столичного города была тем рупором, который издавал тысячи звуков — голоса людей и редкое ржание лошадей, стук колес по булыжной мостовой и слабые звуки военного оркестра, несшиеся откуда-то издалека. Но человек, сидевший одиноко в огромной комнате с картинами, с книгами, хоть и поднимал иногда голову и смотрел в окно, ничего этого не видел, не слышал.

Перед ним лежал большой лист плотной бумаги, покрытый мелкими, но очень четкими буквами — с правильным, ровным наклоном. Окуная перо в массивную чернильницу, человек машинально провожал его взглядом и снова отпускал в стремительный бег по бумаге.

Он писал: «…Я хочу, передавая это письмо на хранение Королевскому обществу, закрепить открытие за собой определенной датой и, таким образом, иметь право, в случае экспериментального подтверждения, объявить эту дату датой моего открытия. В настоящее время, насколько мне известно, никто из ученых, кроме меня, не имеет подобных взглядов».

Потом помедлил и подписал: «Королевский институт, 12 марта 1832 г.» Справа, внизу, поставил подпись «Майкл Фарадей».

Письмо получилось большим, обстоятельным, и Фарадей аккуратно сложил бумагу, еще не зная, когда и кто ее развернет.

Потом он вложил письмо в узкий длинный конверт и надписал его: «Новые воззрения, подлежащие хранению в запечатанном конверте в архивах Королевского общества».