Всемирная история поножовщины: народные дуэли на ножах в XVІІ-ХХ вв.

Денис Леонидович Черевичник

ПРЕДИСЛОВИЕ

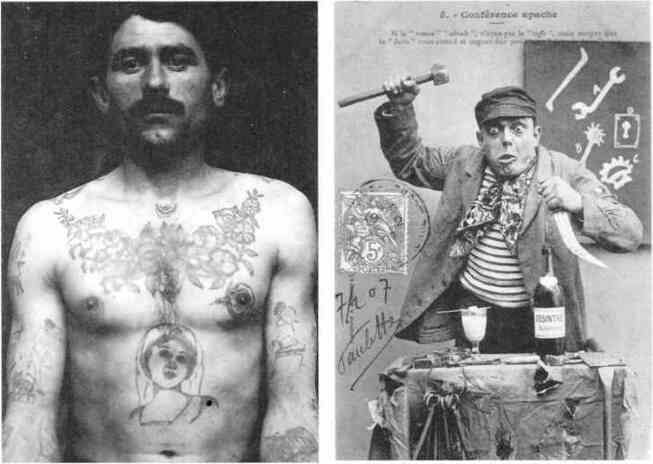

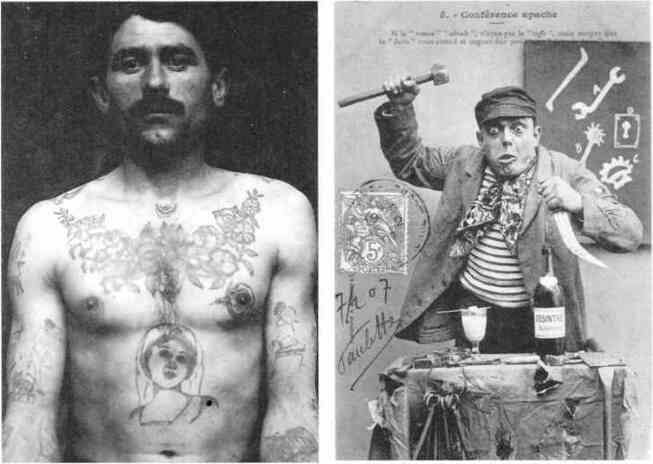

Герои французского шансона 20-х, парижские налётчики, в кепи, с небрежно повязанными шейными платками, отплясывающие в кабаках Марселя популярный во времена Belle Epoque «Танец Апашей». Креолы Буэнос-Айреса начала XX столетия, со злодейскими опереточными усиками и набриолиненными причёсками, скрестившие в ритме «Эль Чокло» или «Ла Кумпарситы» ножи в уединённом баррио за сердце очередной милонгиты. Безжалостный Поножовщик из «Парижских тайн» Эжена Сю, с которым в прекрасной экранизации романа, сражался один из кумиров моего детства, Жан Маре. Старый пират Хэнде, карабкающийся по мачте «Испаньолы» с ножом в зубах за перепуганным Джимом Хокинсом. Роковой красавец Хосе из «Кармен» в расшитом андалузском камзоле и с неразлучной навахой за поясом. Конечно же, нельзя не вспомнить и колоритных сицилийских мафиози из саги о Крёстном отце, в неизменных полосатых костюмах, чёрно-белых штиблетах, с фуксией в петлице, и выкидным стилетом в кармане. Такие знакомые с детства, уже ставшие хрестоматийными, книжные и экранные образы. Ночные мощёные улочки Малаги, Севильи или Марселя, мужественные лица героев, блестящие в лунном свете клинки ножей. Сколько поколений романтиков вдохновили эти образы рыцарей без страха и упрёка.

Но стоит нам подойти ближе и вглядеться в их лица, как вдруг трогательные литературные персонажи начинают обретать плоть и кровь. Книжный пьянчужка — пират Израэль Хэнде из нашего далёкого детства, в реальной жизни превращается в безжалостного убийцу «Базилику» Хэндса, английского морского разбойника середины XVIII века, старшего помощника печально прославившегося пиратского капитана Эдварда Тича, более известного как Чёрная Борода. С опереточного злодея Хосе слетает сценическая мишура, и перед нами предстаёт его реальный прототип, легендарный испанский бандит Хосе Мария Пелагио Хиньяхоса Кобачо, по кличке «Эль Темпранийо», наводивший ужас на жандармов в горах Сьерра-Морена в первой четверти XIX столетия, и впервые убивший человека в драке на ножах в пятнадцатилетием возрасте. Из парижских газет и протоколов французских судов начала двадцатого века мы узнаём жуткие подробности дуэлей апашей, и колоритные грассирующие персонажи в кепи и стильных полосатых майках, из модных салонных песенок Серебряного века, воплощаются в безжалостных головорезов, заливавших кровью улицы Парижа. Квинтэссенция всех романных негодяев, «Поножовщик» Эжена Сю, возвращается к своему изначальному французскому звучанию «Суринер» — слову мелькавшему в тот период в сотнях полицейских досье, и обозначавшему в преступном мире прозвище профессионального убийцы, ловко владеющего ножом, на жаргоне «сурин».

Ножи и поножовщина. Сакральная тема с ореолом таинственности, флёром романтики и металлическим привкусом опасности. Наверное, не существует другого боевого искусства, окружённого таким невероятным количеством спекуляций, слухов и домыслов, как поединки на ножах, или, как этот вид единоборства называют его поклонники, ножевой бой. Из книги в книгу, из статьи в статью, кочуют одни и те же мифы, повторяются и тиражируются самые нелепые заблуждения. Вырванные из контекста, неверно истолкованные и интерпретированные фразы, искажённый в результате недобросовестного перевода смысл слов — из этой сумятицы и складывается представление читателей об искусстве владения ножом. Так, например, в качестве аргумента, якобы доказывающего, что дуэли на ножах являлись самой заурядной поножовщиной, часто приводят фразу из культового фильма о бандитах Дикого Запада, «Буч Кессиди и Санденс Кид», вышедшего на экраны в 1969 году. В одной из сцен фильма член банды — Харви Логан, вызывает главаря — Буча Кессиди, которого играет великолепный Пол Ньюман, на бой на ножах. На предложение Буча установить правила поединка, Логан отвечает: «Правила?! В драке на ножах нет никаких правил!». Но внимательно рассмотрев детали этой схватки, мы убедимся, что там присутствую все канонические элементы дуэли. Во-первых, Харви Логан формально вызвал Буча на поединок, а также предложил ему, как вызванной стороне, выбор оружия. После этого Логан снял рубашку — типичный дуэльный элемент, и занял стойку в ожидании противника. Таким образом, мы видим, что перед нами жёстко ритуализированная хрестоматийная дуэль, со всеми своими кодексами, правилами и нормами: два противника, вооружённых равноценным оружием — в данном случае ножами, наличие формального вызова, и один из дуэлянтов терпеливо ожидает появления соперника.

Почитатели боевых искусств, порядком уставшие от сумбурных и противоречивых пояснений бесчисленных «гуру», нередко задаются вопросом: существовали дуэли на ножах на самом деле, или всё это не более чем выдумка романистов и порождение безудержной фантазии авторов бульварного чтива, экзотика и колорит авантюрных романов. А может это лишь заурядная пьяная драка с поножовщиной, бесшумное «снятие» часового, или удар ножом, нанесённый в спину в тёмном переулке, как это нередко толкуют современные интерпретаторы и «знатоки» ножевого боя.

В результате выражение «ножевой бой» превратилось в общий термин для обозначения множества несвязанных между собой явлений — в некое абстрактное понятие. Таким образом, каждый вкладывает в трактовку «ножевого боя» свой смысл, и количество толкований и оценочных суждений ограничено лишь численностью интерпретаторов. Вследствие этого многие годы на всевозможных интернетных форумах, посвящённых боевым искусствам, тысячи адептов ножевого боя спорят до хрипоты, бесконечно муссируя одни и те же устоявшиеся клише и стереотипы. Как известно, сон разума порождает чудовищ, а информационный вакуум — самые абсурдные теории. Объясняется эта лакуна достаточно просто.

На протяжении многих лет историки, культурологи, антропологи и социологи совершенно не уделяли внимание культуре народной чести. Даже серьёзные исследователи отказывали низшим слоям общества — «низкой черни», в праве на обладание личной честью, достоинством, и, соответственно, даже в гипотетической возможности их защиты с оружием в руках. Эту доминирующую в обществе точку зрения в своё время высказал Александр Дюма устами своего персонажа Вильфора в «Графе Монте-Кристо»: «дуэли, между светскими людьми, а среди простонародья — поножовщина». И только во второй половине двадцатого столетия начал происходить кардинальный перелом в восприятии и интерпретации культуры народной чести и заслуга в этих революционных переменах принадлежит таким учёным, как Петер Спиренбург, Даниэль Боски, Хейки Иликангас, Роберт Най, Пабло Пиккато и Томас Гэллант. В своих новаторских работах эти исследователи проделали титанический труд, по крупицам собирая неоспоримые свидетельства, в корне опровергающие клишированные представления о «бессмысленной поножовщине черни». Доказательства, собранные учёными, убедительно свидетельствуют в пользу существования в Европе Нового времени развитой культуры плебейской чести и традиции «duello rusticano» — народных дуэлей.

Именно их исследования послужили инспирацией к написанию этой книги, и легли в её основу. Другой отправной точкой стали работы основателей легендарной École des Annales — исторической школы «Анналов», Февра и Блока, а также других историков, работавших на стыке нескольких дисциплин: социальной истории, истории культуры, культурной и социальной антропологии, таких как Хайзинга, Гинзбург и Бродель. И, наконец, третьим китом и краеугольным камнем этой книги, стали фундаментальные труды великих фехтовальщиков и популяризаторов истории фехтования викторианской эпохи, Эгертона Кастла, Ричарда Бёртона и Альфреда Хаттона. Людей невероятного сплава романтики, авантюризма и интеллекта с энциклопедическим образованием.

Идея этой книги появилась у меня ещё 1998 году, но дорога к ней заняла долгих 14 лет. Я задумывал эту работу даже не столько о ножах — о них и до меня было написано немало — а, скорее, о личной чести, достоинстве и репутации, о праве индивидуума на их защиту с оружием в руках, и о трансформациях, которые эти нравственные и этические понятия и отношение к ним социума, претерпели за прошедшие века. Честь и ритуал, это два кита, две фундаментальных основы, отделяющие дуэль от уличной драки, и честь в этом контексте можно рассматривать как философский камень, прикосновение к которому превращает заурядную поножовщину в дуэль. Именно необходимость защиты личной чести и достоинства, а вовсе не наличие ножей, или умение владеть ими, как полагают некоторые, вызвала к жизни народные дуэли, а также способствовала развитию сложных техник боя на ножах, и появлению школ и систем ножевого боя. Невозможно рассматривать лишь техническую сторону поединков в отрыве от морально-нравственных принципов. Также крайне важны изменения в трактовке мужской социальной роли и самоидентификации, происходившие на протяжении последних ста лет, так как последствия этих драматических метаморфоз, самым негативным и уродливым образом отразились на многих аспектах жизни современного мира.

Более пяти столетий европейские аристократы решали point d'honneur, — дела чести, на дуэлях. История сохранила для нас подробности сотен поединков и имена их участников. Причины дворянских дуэлей, окружавшие их кодексы чести, ритуалы и традиции, изучены многими поколениями историков, культурологов, антропологов, социологов и философов, и по каждому аспекту и нюансу трактовки личной чести дворянина написано множество монографий. До нас дошли десятки изданий дуэльных кодексов всех эпох и стран, регулирующие всевозможные аспекты поединков чести. И все эти пять столетий рядом с дуэльной традицией высших классов, оставаясь практически незамеченной, как Подземные жители из «Чёрной курицы» Погорельского, жила своей жизнью высокоразвитая культура народных «плебейских» дуэлей. Целый параллельный мир со своей системой ценностей, интерпретацией чести, дуэльными традициями и ритуалами. Со своими героями. Как я уже упоминал, большинство исследователей в лучшем случае игнорировало существование культуры народной чести, хотя чаще всего низшим классам просто отказывали в обладании честью. Чем-то эта точка зрения напоминает мне концепцию Рене Декарта, считавшего животных биологическими машинами, а их крики боли, скрипом плохо смазанного механизма.

Историография народной культуры чести и плебейских дуэлей, в отличие от поединков высших классов, не балует исследователей обилием и доступностью источников, и не может порадовать нас ни роскошными изданиями дуэльных кодексов, ни портретами известных бретёров кисти именитых мастеров Информации катастрофически мало: за исключением нескольких узкоспециализированных научных работ, практически ничего не издавалось. Упоминания о народных дуэлях мне приходилось по крохам выискивать в европейских законодательных сборниках XV–XIX веков, мемуарах и дневниках путешественников той эпохи, ставших очевидцами или участниками поединков. В работах по истории криминалистики Средних веков и Нового времени, газетах, полицейских протоколах и судебных делах тех лет. Кстати, любопытный факт — один из первых в истории человечества кинофильмов был посвящён дуэлям на ножах. 6 октября 1894 года на студии Edison Manufacturing Company вышел фильм режиссёра Уильяма К.Л. Диксона «Mexican knife duel» — мексиканская дуэль на ножах. Роли дуэлянтов, согласно титрам, исполняли некие Педро Эскивель и Дионесио (в одной из версий, Деметрио) Гонзалес. На кадрах из фильма можно увидеть, как двое мужчин сражаются на длинных ножах, ловко уклоняясь от ударов соперника. При этом предплечье одного из дуэлянтов для защиты от оружия противника обмотано курткой, а другой парирует удары зажатой в левой руке шляпой. Хотя некоторые авторы считают фильм хроникой, но на самом деле это постановочная лента, так как и Джозеф «Джо» Эскивель (Педро), и его экранный противник «Гонзалес» — судя по всему, брат Джозефа — Антонио «Тони» Эскивель, участвовали в прославленном Шоу Дикого Запада, с которым гастролировала по миру труппа Буффало Билла.

Работу усложнял и тот факт, что большинство этих материалов раннее никогда не переводилось, и массу сил и времени отняли переводы архаичных текстов, полных устаревших слов, идиом, и не менее сложных региональных диалектов. Минимум творчества, зато в избытке монотонной ремесленной работы с первоисточниками. Хотя, надо признать, в этом есть один, но несомненный плюс: исследователей культуры плебейских дуэлей трудно обвинить в компиляторстве.

Когда я начал работу над этой книгой, то практически сразу встал перед дилеммой: писать научный фундаментальный труд, или лёгкое популярное чтиво. С одной стороны меня манила академичность, но с другой, я прекрасно отдавал себе отчёт в том, что, скорее всего в таком формате работа будет интересна лишь узкому кругу специалистов, и «неудобоварима» для остальных читателей. В конце концов, победила академичность. Но ближе к концу книги меня всё больше одолевали сомнения. В ожидании знамения я открыл на первой попавшейся странице «Книгу мечей» Бёртона, и сразу же наткнулся на историю о том, как он принёс рукопись своей книги издателю. Тот, бегло пробежав текст, сообщил автору, что ему «нужна книга о мече, а не трактат о «квартах» и «терциях», после чего, Бёртон переписал свою фундаментальную работу о мечах в более популярном и менее профессиональном стиле. Следуя примеру сэра Ричарда Бёртона, и я переписал книгу, но избрав при этом компромисс: попытался сохранить некое подобие научности оставив библиографию, и в тоже время постарался избежать достаточно тяжёлой для неискушённого читателя стилистики, формулировок и терминологии научных работ. Результатом этого оверштага стала некоторая эклектичность — какие-то главы и пассажи переписаны в более популярном стиле, где-то сохранилась изначальная лексика, ориентированная скорее на рецензируемые научные издания.

Ещё одна проблема, с которой я столкнулся при работе над книгой, известна многим авторам — это ограничение поля исследования. В какой-то момент у меня возникли опасения, что из-за недостатка источников придётся отказаться от идеи книги и остановиться на цикле статей. Но в результате, страхи оказались беспочвенными, и мне даже пришлось ограничить количество собранного фактологического материала пространственными и временными рамками, так как тема оказалась настолько ёмкой, что будущая книга уже не вмещалась в изначально планированный объём. Попытка объять необъятное, скорее всего увенчалась бы превращением книги в безразмерный энкциклопедический труд обо всём на свете, подобный справочнику Мортимера из известного рассказа 0. Генри. Учитывая, что книга охватывает хронологический период более чем в пять столетий, и рассматривает события, происходившие на территории многих стран, каким-то историческим, культурным и социальным явлениям и фактам я уделил больше внимания, каким-то, меньше. Также, чтобы остаться в каких-то разумных границах, в этой работе я не рассматривал Азию, Страны Ближнего и Дальнего Востока, ограничился достаточно поверхностным анализом Скандинавии и практически не затронул Восточную Европу — каждая из этих стран может стать темой отдельной фундаментальной монографии, и только ждёт своего автора.

Лучше всего эту проблему сформулировал известный французский историк-медиевист, Филипп Контамин в работе «Война в Средние века»: «Ни один ученый не может надеяться на то, что он освоит все источники о столь пространном предмете на протяжении тысячелетия». И далее он пишет: «Но как можно ограничить поле исследования? Как, в частности, не начать с начала, т. е. с исчезновения Западной Римской империи и образования варварских государств? Как не закончить концом, т. е. первыми постоянными армиями, ландскнехтами, артиллерией, бастионными фортификациями?

Отметим, однако, что исследование будет иметь определенные географические рамки: не только византийский и мусульманский мир будут оставлены в стороне, но в границах самого латинского христианства наше внимание будет сосредоточено на Франции, Англии, Германии, Италии и Иберийском полуострове. Сходным образом в книге не будет затронута война на море, рассказ о которой был бы уместен в истории кораблей и флота.

Определенная таким образом тема все равно остается пространной, слишком пространной. Нужно было выбирать, часто указывать только на основные тенденции, ограничиваться то здесь, то там простым обзором. Автор примирился с такой постановкой вопроса, стараясь только, чтобы краткое изложение, скорее смелое, чем оригинальное, и часто болезненные сокращения не помешали читателю охватить тему во всем ее многообразии».

Я не зря привёл столь пространную цитату Контамина — с такой же проблемой выбора столкнулся и я. Как можно описывать дуэли баратеро — вымогателей в игорных домах Испании, и не рассказать о борьбе испанских правителей с игорной зависимостью своих подданных. Или, говоря о дуэлях членов неаполитанской каморры, не совершить захватывающий исторический экскурс в историю появления этой сумрачного сообщества, и не рассказать читателю о его обычаях и ритуалах?!

Другой фактор, который в некоторой степени сближает мою книгу с работой Контамина, это то, что в обоих случаях раннее не издавалось ничего подобного. Это первая работа такого рода, комплексно рассматривающая все аспекты зарождения культуры народных дуэлей, её историю, предпосылки к появлению этой традиции, и причины, способствовавшие её исчезновению. Как и работа Филиппа Контамина, моя книга написана на грани нескольких дисциплин: социальной истории, культурологи и культурной антропологии, и, надеюсь, что, как и «Война в Средние века», она послужит заполнением своей лакуны.

Я попытался максимально объективно и непредвзято представить вниманию читателей обширный фактологический материал на основе более чем 650 библиографических источников, использованных в работе над этой книгой: монографий, путевых заметок, свидетельств очевидцев и участников народных дуэлей, судебных и полицейских протоколов, газетных статей. При этом я старался минимально докучать читателю своими комментариями, умозаключениями и ремарками. Но иногда, пользуясь правом автора, в качестве «лирических отступлений», я оставлял хоть и спекулятивные, но любопытные, с моей точки зрения, версии, как, например, «спартанский след» в главе посвящённой Италии.

Эта книга практически полностью посвящена Средиземноморской ножевой культуре, включающей в себя Испанию, Италию, Португалию, а также государства, куда вследствие эмиграции, войн и других катаклизмов, эта культура была импортирована: Голландия, Греция, США, Аргентина, Мексика. Исключением стала Финляндия, занимающая среди европейских ножевых культур особое место.

Я постарался рассмотреть все аспекты появления и развития этой традиции: где и когда зародилась культура народных поединков на ножах, какие социальные, исторические и культурные факторы этому способствовали. Кто были эти люди, участвовавшие в народных дуэлях, что заставляло их драться в поединках, выходцами из каких социальных слоёв они являлись, как толковали личную честь и достоинство, во имя чего умирали. Как дуэли на ножах трактовали законодатели, светские и духовные власти, и как эти поединки воспринимались общественным мнением.

Книга разделена на тринадцать глав, каждая из которых представляет собой самостоятельное и законченное исследование, посвящённое определённой стране, социальной группе или явлению.

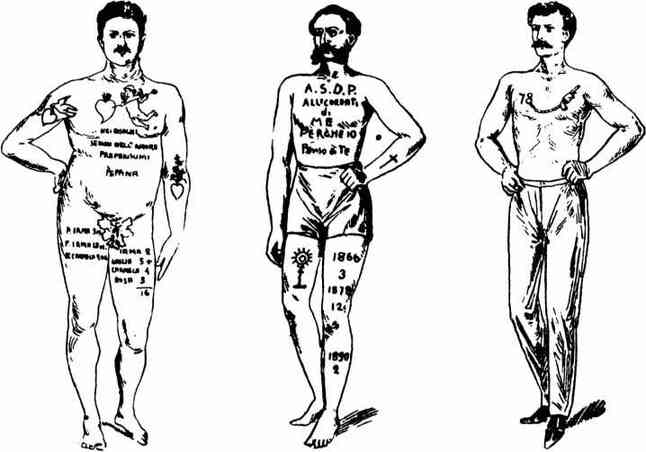

Какое отношение имеют поединки на ножах к танго, фламенко, танцу апашей и музыке «фаду»? Как финский нож — легендарная «финка», попал в Россию, а также кто и когда создал ему леденящую душу репутацию? Что символизировали порезы щеки, откуда появилось идиоматическое выражения «потерять лицо», и как получил свои шрамы Аль Капоне? Почему в старой доброй Англии распространена хоплофобия — боязнь ножей, и из-за чего дело Джека Потрошителя вызвало такой резонанс? Для чего капоэйристы Бразилии носили «сардины» и «клювы»? Какое отношение к поединкам на ножах имеет легендарный боксёр Кассиус Клэй и как возник миф о ноже «боуи»? Почему в одних странах низшие классы выясняли отношения на ножах, а в других только на кулаках? Как умение искусно владеть ножом помогало карьерному росту в Италии? Кто такие «еноты» и почему они дрались на опасных бритвах? Чем отличались различные виды дуэлей на ножах: пастушья «алла капрара» от «зумпаты» каморры, или, «мускульная» дуэль от «корпусной»? В каких случаях дрались до первой крови, а когда до смерти, и что такое «чиччиата»? Как выглядели «ножи любви» и где прятали своё оружие женщины Средиземноморья и Латинской Америки?

Обо всём этом и многом другом, я постарался рассказать в своей работе. Что из этого вышло, судить вам.

Хочется верить, что эта книга будет интересна не только людям увлечённым историей боевых искусств, культурологам, антропологам, социологам или историкам, но и более широкому кругу читателей.

Добро пожаловать в страшный, жестокий, кровавый и безжалостный, но такой притягательный мир. Мир ножей и чести.

Глава I

ФЛАМЕНКО С НАВАХОЙ

Дуэли на ножах в Испании

Что первым приходит нам в голову при слове «Испания»? Корриды в Мадриде? Конкистадоры и гружённые золотом майя каравеллы? Бег с быками в Памплоне, причудливые здания Гауди в Барселоне, или картины Гойи, Веласкеса, Эль Греко, Пикассо и Дали? А может, смуглянки с кастаньетами, отбивающие каблучками такт фламенко, и заунывные мотивы андалузского канте хондо? Гордячка Кармен, и дерущиеся за её любовь бессмертные герои Мериме, Хосе и Кривой, сжимающие в руках легендарные испанские навахи?

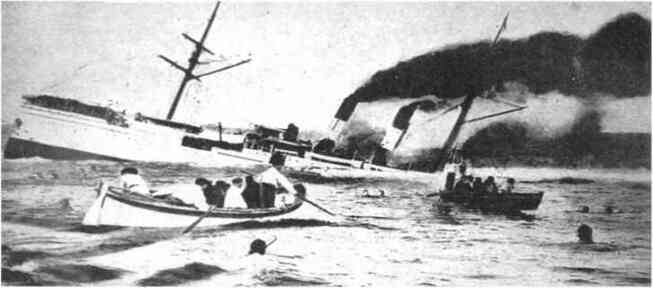

Испанцы и ножи. Невозможно представить Испанию без романтических персонажей бесчисленных авантюрных романов — вечно закутанных в плащи мрачных типов, в расшитых андалузских камзолах, надвинутых на глаза шляпах и с огромными неразлучными навахами за широким цветастым поясом. Сердце какого мальчишки не замирало, когда за юным Джимми Хоккинсом из романа Стивенсона с навахой в зубах неотвратимо поднимался по мачте «Эспаньолы» старый пират Израэль Хэнде

[1], или когда герою Эмилио Сальгари — благородному Чёрному Корсару на узкой мощёной улочке ночного города дорогу внезапно загораживали пятеро молчаливых и беспощадных басков со смертоносными навахами наготове

[2]. Испания представала перед восхищёнными читателями как вечный праздник — бесконечная череда танцев и коррид, дуэлей и фиест. Феерия, наполненная перестуком кастаньет гитан, кокетливыми махами с неизменными веерами в руках, ночными серенадами кабальерос под ажурными балконами чернооких дочерей Андалусии и чопорными испанками в строгих чёрных мантильях, преклонившими колени на мессах. Образ, порождённый симбиозом трёх основных факторов: «плутовского» романа, костумбризма и литературного жанра середины — конца XIX столетия, известного как «поездка в Испанию».

Первый камень в фундамент опереточного образа страны, очевидно, заложил столь популярный в Испании XVI веке жанр плутовского, или, как его ещё называют, пикарескного романа, прославленного героями Кеведо, Сервантеса, Кальдерона и Гонгоры. Окончательно же имидж Испании как костюмированного бала — ожившего романа, населённого лукавыми персонажами «novella picaresca», сформировался ближе к середине XIX века стараниями испанских писателей и художников, работавших в жанре костумбризма.

Направление, известное как костумбризм, возникло в литературе и искусстве Испании в первой четверти XIX века на волне романтизма и подъёма национального самосознания, сопровождавшегося повышенным интересом к народной культуре, обычаям, традициям и даже моде. Костумбристы занимались живописанием народного быта, зачастую приукрашивая и идеализируя действительность. В 1843 году группа писателей-костумбристов опубликовала книгу «Los españoles: Pintados рог si mismos» («Испанцы, изобразившие сами себя»), которая стала своеобразной квинтэссенцией и декларацией костумбризма и вызвала целый шквал подобных изданий. Эта лубочная эстетика впоследствии дала жизнь жанру, который можно определить как «Voyage еп Espagne», или просто — «Поездка в Испанию». К середине XIX столетия мода на посещение Испании с последующим изданием своих путевых заметок превратилась в повальную тенденцию, напоминающую эпидемию. Такого внимания не удостаивались ни далёкие экзотические страны, ни даже изобилующая дорогими сердцу каждого путешественника античными развалинами и красочными открыточными видами соседняя «белла Италия».

В Испанию бросились все — профессиональные путешественники и политики, юноши из богатых семейств и бедные студенты, офицеры и суфражистки. Это модное поветрие не обошло стороной и художника Гюстава Доре, отметившего своё пребывание на испанской земле серией чудесных гравюр, и известного русского очеркиста и литературного критика XIX века Василия Петровича Боткина, оставившего свои знаменитые «Письма об Испании». А также издателя Фаддея Булгарина, политика Дэвида Уркварта и сотни других прославленных и неизвестных пилигримов. Эти неутомимые и любознательные путешественники прилежно изучали испанские традиции, быт и обычаи, тщательно записывали и зарисовывали каждую мелочь — детали одежды, жаргон, уличные и бытовые сценки. Оставленные ими путевые заметки — это бесценный источник информации, позволяющий нам восстановить аутеничную и достаточно объективную картину жизни Испании XIX столетия.

Свидетельства этих странников и лаконичные заметки из пожелтевших газет, дополненные не менее скупыми фразами из судебных архивов, помогают нам узнать о существовании другого лица Испании. В этой её сумрачной ипостаси не было места эстетике плутовского романа: песням, гитарам, романтике и любви. Испания представала мрачным ангелом смерти из андалузских баллад Федерико Гарсиа Лорки с «чёрной косой цвета смоли и крыльями из альбасетских ножей»

[3].

За буйством красок апельсиновых рощ, блеском расшитых камзолов, звоном гитар и перестуком кастаньет скрывалась оборотная сторона открытки под названием «Испания» — её мрачная и кровавая культура ножа и чести, патетическая и пафосная, как высокопарные девизы, выгравированные на испанских навахах. Гордость и скорбь страны, воспетая в стихах Эрнандеса, Гумилёва, Борхеса и Лорки, обожаемая и осуждаемая, преследуемая законом и церковью. Такая же плоть от плоти Испании, как кувшин хереса на столе и висящий под потолком каждого крестьянского дома окорок «хамон». Как обжигающие ветры Тарифы, горы Сьерра-Маэстра или палящее солнце Андалусии. Десафио, навахада — эта традиция известна под многими именами в разных ипостасях, и уже пять столетий за ней тянется широкий кровавый след и длинные ряды могильных камней с именами тысяч отважных кабальерос, принесённых в жертву этому кровожадному божеству — чести.

К XV столетию в бывшей имперской провинции Испании мало что изменилось со времён римского владычества. Ни минувшие века, ни вестготы, ни арабское вторжение, ни Реконкиста не внесли существенных изменений в размеренный и неторопливый уклад жизни Пиренейского полуострова. Да и сами испанцы, известные своим консерватизмом, не особо изменились за прошедшие столетия. И в начале XX века они всё так же, как и две тысячи лет назад, заполняли трибуны амфитеатров, чтобы увидеть, как матадоры, потомки зверобоев-бестиариев римских Колизеев, закалывают быков на залитых кровью аренах. Они носили всё те же архаичные римские сандалии, римские плащи и, как и древние иберы, культивировали в своих детях храбрость, презрение к смерти и воинственность. Этертон Кастл писал, что после падения Римской империи гладиаторские бои пустили в Испании более крепкие корни, чем в любой другой римской провинции, и сохранились там в виде национального увлечения корридой. Также он отмечал что боевые школы Древнего Рима под техничным управлением ланист оставались в Испании при менявшихся условиях и во время варварских нашествий, и в период господства мавров, так как эти заведения оказались вполне созвучны их обычаям

[4].

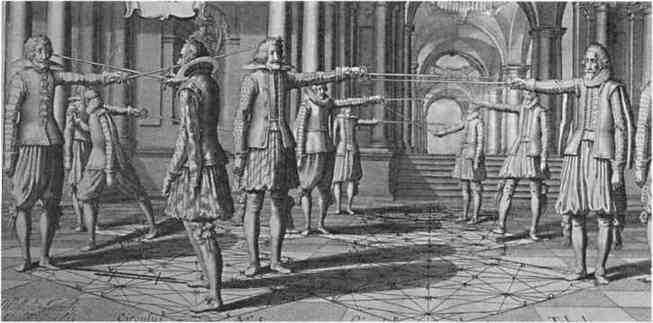

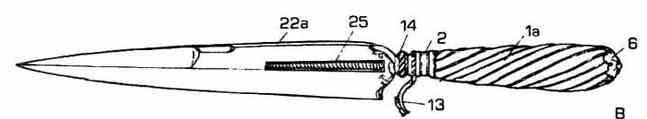

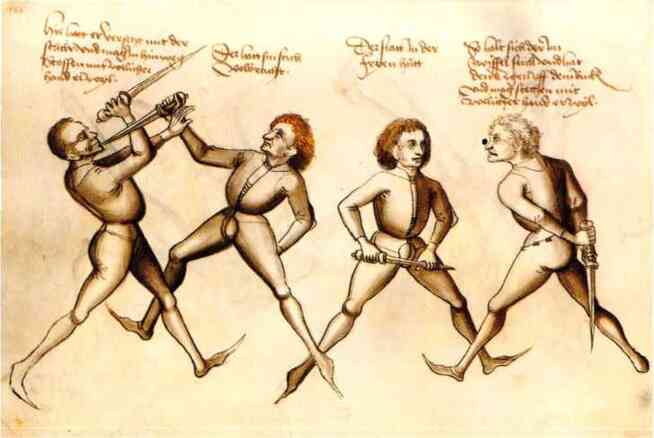

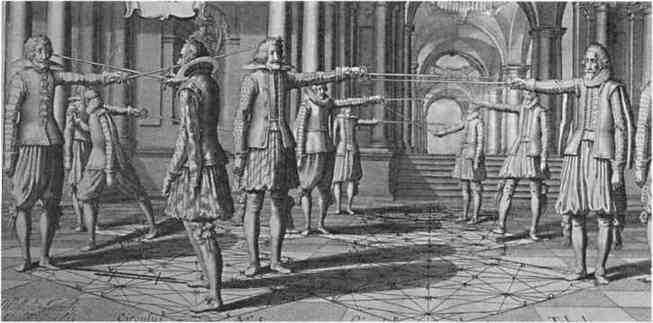

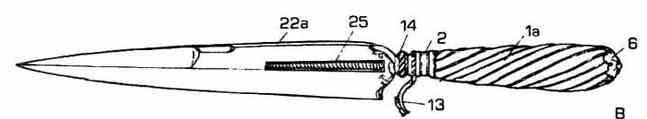

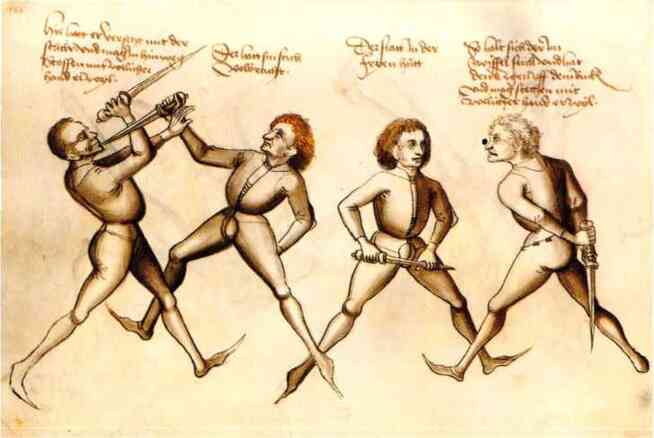

Рис. 1. Кодекс Валлерштейна, около 1470 г.

Испанская аристократия XV столетия, как и их собратья в сопредельных странах, крайне кичилась своим происхождением, ревниво охраняя древние наследственные привилегии, полученные их закованными в железо предками в многочисленных войнах с маврами. Как и ронин из «Семи самураев» Куросавы, они надёжно прятали в окованных железом семейных сундуках, которые частенько служили им и постелью, полуистлевшие свитки со своим родословным древом. Но всё же между дворянством Испании и других государств Европы была одна, но существенная разница: на Пиренейском полуострове не существовало той сословной пропасти, которая разделяла английских йоменов и джентри или бояр и крестьян Руси.

В Испании все без исключения считали себя рыцарями — «кабальерос», ходили с высоко задранным носом и все, от гранда и до водоноса, носили длинные шпаги, ревниво соблюдали кодекс чести и требовали к себе одинакового уважения. Каждый мужчина на Иберийском полуострове, вне зависимости от сословия, был кабальеро, и даже испанский повседневный мужской костюм напоминал рыцарское снаряжение и был стилизован под костюм рыцаря — покорителя мира и женщин. Но хотя средневекового рыцаря сменил кавалер, а средневековый панцирь из пластин заменило придворное платье из атласа, бархата и парчи, даже самый торжественный костюм украшался декоративными пластинками. Испанская куртка, подбитая ватой, с погонами и с подчеркнуто стройной талией, по большей части с короткими полами — дублет, с половины XVI века по форме вплоть до мельчайших подробностей напоминает латы. Эти куртки, хотя и были созданы для придворной службы, отвечали элементарным боевым требованиям. Жесткие кружевные воротники, дополнявшие дублет, сначала узкие, а со второй половины столетия более широкие, также были созданы как бы из металлических нашейных пластин, которые защищали шею. Короткие, набитые ватой штаны с позднеготическим прикрытием — бракет, также по форме копировали латы

[5].

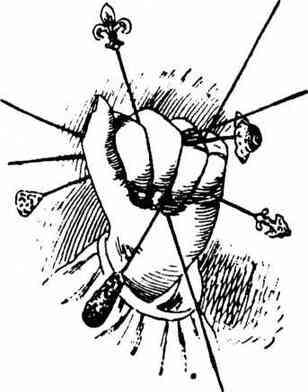

Говоря о сословном неравенстве в Европе, в качестве примера можно привести иллюстрацию из пособия по фехтованию 1549 года, более известного как «Кодекс Валлерштейна». На одной из гравюр человек, одетый как дворянин, держит кинжал у горла перепуганного крестьянина. Подпись к иллюстрации, очевидно обращённая к основным покупателям этого пособия, дворянству, гласит: «Если вы хотите ограбить крестьянина, то следует его напугать. Для этого оттяните ему пальцами кожу на горле и проколите получившуюся складку кинжалом, чтобы он решил, что вы перерезали ему глотку»

[6].

Попытка применения подобной рекомендации в Испании была невозможна даже гипотетически. Уже просто пристальный, а следовательно, и вызывающий взгляд на крестьянина мог привести к конфликту, а уж попытка ущипнуть простолюдина за кадык, несомненно, закончилась бы для гранда ударом пейзанской шпаги или ножа. Часто приходится слышать расхожую фразу об «особенном» пути России. Но я полагаю, что если уж и уместно говорить об уникальности формирования культуры и менталитета какой-либо страны, то здесь вне конкуренции именно Испания. Чтобы понять, как испанцам удалось избежать сословной пропасти и как формировалась легендарная испанская честь, что, собственно, является важной преамбулой всего повествования, необходимо совершить краткий экскурс в испанскую историю.

26 июля 711 года у Херес-де-ла-Фронтера войска арабского халифата под командованием Тарика ибн Зияда наголову разбили армию короля вестготов — Родериха. В этом бою пал и сам Родериха. Это событие можно считать отправной точкой арабской оккупации Испании и в то же время началом продлившейся долгих восемь веков войны за освобождение, более известной как Реконкиста, со временем трансформировавшейся из освободительной войны в крестовый поход христиан против мусульман. Вероятно, именно в этом бурлящем котле и произошло зарождение испанского менталитета, а также первых основ культурного феномена, известного как «испанская честь». Эту точку зрения разделял и Василий Петрович Боткин, о чём он писал в своих путевых заметках «Письма об Испании», публиковавшихся с 1847 по 1851 год в журнале «Современник». Будучи профессиональным журналистом и литературным критиком, Боткин очень точно уловил суть испанского характера и определил факторы, повлиявшие на формирование сословных отношений на Пиренеях: «Вообще чувство личного достоинства в этом народе поразительно. Недаром существует у него пословица: «Король может делать дворянами, один Бог делает кавалерами». Семьсот лет испанцы вели непрерывную борьбу с маврами; все энергичные люди целой нации посвящали свои силы исключительно войне, добывая себе и средства для жизни, и почетное имя в обществе мечом, а не мирными промыслами, которые доставались в удел только людям, не имевшим смелости духа, и потому, естественно, должны были не пользоваться особенным уважением».

Согласно легенде, Сан-Яго, национальный святой Испании, по кончине своей предстал пред Богом, который за святость его земной жизни обещал угоднику исполнить все, чего бы он ни попросил. Сан-Яго попросил, чтобы Бог даровал Испании плодотворное солнце и изобилие во всем. «Будет», — был ответ.

«Храбрость и мужество народу, — продолжил Сан-Яго, — и славу его оружию». «Будет», — был ответ. «Хорошее и мудрое правительство». — «Это невозможно: если ко всему этому в Испании будет еще хорошее правительство, то все ангелы уйдут из рая в Испанию», — ответил Господь.

Разделение народа на враждебные касты часто бывает одним из основных препятствий к улучшению его будущего. В Испании же не было этого пагубного разделения и не было непримиримой вражды между сословиями. Здесь вся нация чувствовала себя одним целым. И хотя войны прекратились, традиционное презрение к мирным занятиям уже укоренилось в умах испанцев. В Испании дворяне не были горды и спесивы, а простолюдины завистливы. Единственным, что их разделяло, было только богатство, и ничто другое. Между сословиями Испании царило полное равенство в обращении. И крестьяне, и чернорабочие, и водоносы общались с дворянами на равных. Они могли свободно зайти в дом испанского гранда, усесться поудобней и беседовать с своим благородным хозяином как с равным по положению. Причина подобных удивительных и не типичных для Европы классовых отношений кроется в самой истории Испании. Дело в том, что в Испании никогда не было плебейства, простонародья. И кроме этого, испанские низшие классы не принадлежали к завоёванному народу, а дворяне не были завоевателями, как это, например, произошло в Англии, где конфликтовали нормандская знать и местные англосаксы, или на Руси, где большинство дворянских родов также вели отсчёт от норманнов, или их основатели являлись выходцами из Орды.

Новая Испания началась с изгнания мавров — именно с этого момента здесь появилось право на владение землёй. Но само это изгнание уже являлось свидетельством того, что в Испании остались только победители. Для испанца низкое происхождение означало наличие примеси арабской крови — крови народа, презираемого вдвойне — и как неверных, и как побежденных. По этой же причине «дворянство», с точки зрения испанцев, прежде всего заключалось в том, чтобы быть потомственным христианином. И даже если испанец был последним носильщиком, уже одно это равняло его с самыми родовитыми персонами в государстве. Так, например, между «aguadores» — водоносами, которые почти все являлись выходцами из Астурии, было много дворян. Они знали об этом и кичились своим происхождением. «Yo soy mejor que mi amo» («Я больший дворянин и благороднее, чем мой хозяин»), — говорили водоносы с гордым видом, держа ведро воды на плече. И действительно, самые старые и благородные семейства Испании старались найти родовые корни преимущественно в Астурии. Причина всеобщего уважения, которым всегда пользовалось в народе дворянство, заключалась в том, что предки его были освободителями Испании от арабского ига. В то время как простой народ Испании занимался земледелием, её дворянство билось с неверными и расширяло границы испанского христианства. В этом и коренилось уважение испанского народа к своей аристократии

[7].

Основные постулаты, определяющие фундаментальные понятия личной чести, вероятно, были сформулированы в завершающей стадии Реконкисты, в XII–XIII веках. Во всяком случае именно в этот период — в правление короля Альфонса X, появляются семь частей свода законов Королевства Кастилии и Леона, известные как «Las Siete Partidas» («Семь партид мудрого короля дона Альфонса» или просто «Партиды»). Кроме того что «Партиды» регулировали различные аспекты повседневной жизни испанцев XIII века, не обошли они вниманием и концепцию личной чести. «Честь, — говорится в этом кастильском кодексе, — это репутация, которую человек приобретает согласно занимаемому им месту в обществе благодаря своим подвигам или тем достоинствам, которые он проявляет… Убить человека или запятнать его репутацию — это одно и то же, ибо человек, утративший свою честь, хотя он со своей стороны и не совершал никаких ошибок, мертв с точки зрения достоинств и уважения в этом мире; и для него лучше умереть, чем продолжать жить»

[8].

В своей замечательной работе о Испании золотого века Марселей Дефурно писал, что первый аспект чести был тесно связан с личными качествами, и особенно с героизмом, ведь именно в атмосфере героизма жили испанцы в течение многих веков. Вслед за великой Реконкистой невиданные подвиги конкистадоров обеспечили Испании огромную империю за морями, в то время как испанские солдаты маршировали по всей Европе, от Сицилии до Фландрии, от Португалии до Германии, а испанский флот разгромил турок в сражении при Лепанто. Как же честь принадлежать к такой нации — нации завоевателей — могла не породить гордость?

[9]. Как сказал в апреле 1503 года герой битвы при Чериньоле капитан Диего Гарсиа де Паредес: «Я Гарсиа де Паредес, а также… А хотя… достаточно сказать, что я испанец»

[10].

Поскольку честь ценилась дороже жизни, был только один способ смыть с себя позор — убить виновника. «Никогда испанец не станет спокойно дожидаться смерти того, кто его оскорбил», — заявлял Тирсо де Молина. Месть за поруганную честь стала темой самых прекрасных драматических творений Лопе де Веги и Кальдерона. Смешение слов «honra» — честь и «fama» — репутация, то есть индивидуального и социального аспектов понятия чести, отчетливо проявляется в драмах, где в качестве причины бесчестья возникает либо неверность женщины, либо посягательство на ее добродетель. В этом случае обесчещенной являлась вся семья, и все ее члены — не только муж, но и отец, брат, дядя — имели равные права мстить. Более того, честь, будучи абсолютной ценностью, брала свое начало в мнении других людей, поэтому подозрение, пусть даже не подкрепленное фактами, могло повлечь за собой беспощадную кару, ибо «честь — это кристально чистое стекло, которое может помутнеть даже от легкого дыхания»

[11] Это гипертрофированное чувство собственного достоинства и болезненная реакция на любые, в том числе гипотетические оскорбления чести приводили к многочисленным дуэлям по любому, самому пустяковому поводу.

Первой попыткой остановить эту всенародную дуэльную эпидемию явилось ограничение ношения шпаг исключительно аристократией. Как писал об этом Эгертон Кастл: «Королевские ордонансы, а равно и мода ограничили ношение оружия, которое каждый испанец считал своей привилегией со времени Карла V, исключительно дворянами»

[12]. Но, как известно, голь на выдумки хитра, и лишённые привычной шпаги бретёры из «неблагородных» начали искать доступное альтернативное оружие для решения дел чести. Некоторые авторы полагают, что этот период, датируемый концом XVII и началом XVIII столетия, можно считать датой рождения народных дуэлей в Испании. Также и Кастл не исключал, что именно королевские указы, объявившие шпагу исключительной монополией армии и дворянства, вызвали к жизни традицию дуэлей на ножах и «искусство обращения с навахой»

[13]. Эту версию косвенно подтверждает и тот факт, что продлившаяся до начала XX столетия лавина монарших ордонансов, направленных против всевозможных видов ножей, берёт своё начало именно в первой четверти XVIII века.

XVIII век породил и другой феномен, ставший на несколько столетий символом испанской культуры ножа, хранителем, блюстителем и ревнителем её традиций норм и кодексов, героем народных песен, легенд и баллад, — баратеро. В 1849 году в Мадриде вышло небольшое пособие по самообороне, носящее название «Manual del baratero, о, Arte de manejar la navaja, el cuchillo у la tijera de los jitanos», что можно перевести как «Пособие для баратеро по искусству владения навахой, ножом и цыганскими ножницами». Кем же был загадочный баратеро, давший имя работе, считающейся кодификацией испанской школы ножевого боя? Впервые этот термин встречается в 1575 году в книге «Cancionero general»

[14], а происхождение своё он ведёт от староиспанского «баратар» — непорядочность. Корни же «баратар» приводят нас к арабскому «бара» — «пожертвование», «добровольный взнос», — вероятно доставшемуся испанцам в качестве мавританского наследия

[15]. Ещё в 1604 году Сервантес в бессмертном «Дон Кихоте» называл «баратерией» бутафорское правительство Санча Пансы, подразумевая, что всё это одна сплошная афера и мошенничество

[16]. По утверждению Форда, от испанского «баратар» произошло и современное английское «бэррэтри», означающее взяточничество и сутяжничество

[17]. Ещё ближе к интересующему нас предмету одна из современных испанских интерпретаций архаичного «барато» — процент со сделки. Но наши баратеро не брали взяток и не заключали сделок. Баратеро родились под шелест тасуемых

карт, сопровождаемый звоном монет.

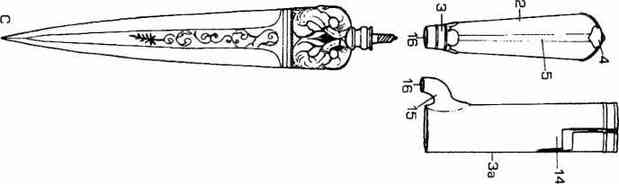

Кроме любви к дуэлям и боям быков испанцами владела ещё одна роковая страсть — азартные игры. С этим пороком своих подданных ещё в XIII веке пытался бороться король Кастилии Альфонс X. Этот монарх, вошедший в историю под именем Альфонса Мудрого, или Альфонса Астронома, прославился не только изданием законодательного сборника, известного как «Партиды», но также и как автор закона, направленного против игорных заведений «tafujerias» и их завсегдатаев — «tahures», или «grecs», — профессиональных игроков

[18]. Согласно свидетельству барона Давилье, в свою очередь усылавшегося на севильского автора Фахардо, к концу XVII столетия игорные дома, или «гаритос», были почти в каждом андалузском городишке, а к началу XIX века игроков с колодой карт в руке и лихорадочным взором уже можно было встретить практически повсюду. В своих путевых заметках Давилье отмечал: «Сегодняшний испанский игрок больше полагается на ловкость рук, а не на удачу. Garitos не единственные места сборищ игроков — они собираются повсюду: в тени судов на пляжах, под тенистыми деревьями или у древних стен в каком-либо укромном местечке. Взгляните на вытащенную на берег фелюгу, чьи паруса сохнут на солнце. Часть её команды расселась на берегу, остальные разбрелись по пляжу и поглощены игрой в карты. Они играют в ресао или в сапе, на их лицах читается волнение и беспокойство, вызванное то ли игорными страстями, то ли страхом появления полицейского»

[19].

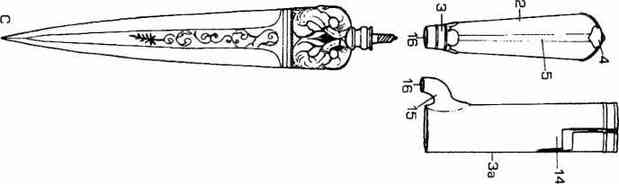

Рис. 2. Игра в карты. Гюстав Доре, 1865 г.

Марселей Дефурно писал, что любовь к азартным играм, имевшая губительные последствия для представителей всех классов общества, была гарантированным заработком для тех, кто умел ею пользоваться. Существовали официальные игорные дома, обычно управляемые бывшими солдатами-инвалидами, которым этот доход заменял пенсию, но гораздо больше было притонов — garitos, где собирались игроки-профессионалы, или tahures, обыгрывавшие слишком доверчивых посетителей. Иногда они объединялись в команды, в которых каждый имел свою специализацию. По словам известного испанского писателя и поэта XVII века Франсиско де Кеведо, были среди них подделыватели — fullero, которые должны были подготовить несколько колод крапленых карт на случай, если одна из них будет обнаружена, жулики, отвечавшие за исчезновение этих колод в конце партии, чтобы профаны не обнаружили трюк, и, наконец, зазывалы, в обязанности которых входило привлечение в притон слишком доверчивых или слишком уверенных в себе игроков

[20]. Но где бы ни проходила игра — в табачном дыму игорного дома, в парке или на пляже, — за игроками внимательно следил немигающий взгляд из-под надвинутой на глаза шляпы. И как только счастливчик, которому улыбнулась удача, не веря своему счастью, сгребал выигрыш со стола, мужчина, доселе бывший пассивным наблюдателем, уверенно направлялся из угла к игорному столу за своим законным заработком — барато, или долей. Эти суровые резиденты игорных заведений, обкладывавшие данью игроков, были миронес, или, как их чаще называли, баратеро.

Как лаконичо сообщает словарь Баретти-Ноймена 1823 года, «баратеро — это тот, кто уловками или силой получает деньги от удачливых игроков»

[21] Иногда эта полученная «уловками», а чаще «силой» доля составляла символическую сумму в пару медяков, а иногда вынырнувший из мрака баратеро мог потребовать и пять процентов от выигрыша

[22]. Вот как описали сцену взымания барато путешествовавшие по Испании в середине XIX века Шарль Давилье и Гюстав Доре: «Внезапно словно из-под земли появляется бледный мужчина со зловещим выражением лица и с вызывающим видом проходит в центр компании. Он крепко сложен, на его широких плечах куртка, а поверх коротких штанов широкий шёлковый пояс. Этот человек, так бесцеремонно появившийся среди игроков и спокойно заявивший, что явился «cabrar elbarato» — за своей долей выигрыша, баратеро. Сумма поборов обычно невелика, около десяти сентимо с игры.

«Ahi va eso!» («Держите!») — восклицал баратеро, бросая в центр компании что-то обёрнутое грязным клочком бумаги, который, вероятно, использовали, чтобы заворачивать жареную рыбу. Это была колода карт — бараха. «Aqui no se juega sino con mis Barajas» («Здесь играют только моими картами!») Если игроки выполняли его требование, то баратеро сгребал четвертаки в карман и спокойно уходил. Но иногда случалось, что в компании попадался «valiente» — крепкий орешек, смельчак или, как его называли, «mozo сгио» (труднопереводимое андалузское выражение, обозначающее мужественного, смелого и гордого парня), который, вернув карты баратеро, бесстрашно отвечал: «Camara, nojotros no necesitamos jeso!» («Приятель, нам они не нужны!»).

Рис. 3. Баратеро. Los Españoles pintados рог sí mismos, Мадрид, 1843 г.

«Chiquiyo, venga aqui el barato у sonsoniche!» («Парень, быстро гони мои деньги и не рассуждай!») — следовал ответ баратеро. После этого «mozo сгио» доставал из жилета длинный нож, открывал его, щелкнув пружиной, втыкал рядом с горсткой монет, служивших ставкой в игре, и, вызывающе глядя на соперника, восклицал: «Aquí no se cobra el barato sino con la punta de una navaja» («Здесь тебя не ждёт ничего, кроме острия навахи!») Вызов обычно принимался, и противники произносили ритуальную фразу: «Vámonos!» или «Vamos alli!» («Выйдем!») или «Vamos a echar un viaje!» («Ты отведаешь моего ножа!») Это было их сакральной формулой, их «jacta es alea» — «жребий брошен». Затем они удалялись в уединённое место, где доставали навахи или кинжалы, на мгновение блеснувшие на солнце, и один из дуэлянтов погибал»

[23].

Также и Форд описывал сборище игроков, сидящих на полу с картами, засаленными так, что они стали земляного цвета, и играющих настолько азартно, как будто само их существование было поставлено на карту. Согласно его наблюдениям, среди картёжников обычно находился хорошо известный местный заправила, задира, он же «guapo» — «забияка», который подходил, клал руку на карты и заявлял, что никто не будет играть другими картами, кроме тех, что принёс он: «Aqui no se juega sino con mis Barajas». Если игроки соглашались с этим требованием, то каждый давал ему полпенни. А в случае, если один из них не терял присутствия духа, он отвечал: «Aqui no se cobra el barato» («Тут тебе ничего не светит!»). Если вызов принимался, то в ответ звучало: «Vamos alia!» («Вперёд, за дело!») На этом все бросали карты, так как предстояло кое-что поинтересней карточной игры.

Рис. 4. Схватка баратеро. Los Españoles pintados per sí mismos, Мадрид, 1843 г.

Бывали случаи, когда ловкач встречал такого же ловкача. Их выставленные вперёд ноги связывали вместе, и четверть часа они фехтовали на ножах, защищаясь плащами, пока чей-то удар не достигал цели

[24]. Сцена получения баратеро своей доли в игре изображена, например, на датированной 1865 годом гравюре Гюстава Доре «Le baratero exigeant le barato», где суровый мужчина в плаще и шляпе, воткнув свой нож в стол с картами, вызывающе смотрит на игроков

[25]. Как отмечал Форд, иногда при дележе выигрыша пересекались интересы двух баратеро, и тогда спорные вопросы решались в поединке на ножах, после которого, как правило, в живых оставался только один.

Но встретить баратеро можно было не только в игорных домах. Так называемые баратеро-солдадо, или де тропо, служили в армии, где они получали всевозможные поблажки, отлынивали от службы, и перед ними заискивали даже грозные сержанты, не желая приобретать в их лице опасного врага. Как правило, у большинства баратеро за плечами были тюремные сроки за различные преступления. И одним из самых одиозных и опасных типажей считался баратеро де ла карсел, или тюремный баратеро, который большую часть своей жизни провёл в «el estarivel» — каталажке, или как её ещё называли на образном воровском жаргоне, «casa de росо trigo», что можно буквально перевести как «дом смирения»

[26]

Каждый раз, когда новоприбывший арестант проходил через ворота «el estarivel», тюремный баратеро вымогал у него «diesmo» — вступительный взнос. Это приветственное требование сопровождалось демонстрацией навахи в руке, и стоило только новичку отказаться пожертвовать немного деньжат — «las moneas», или «los metales», как всё решалось «navajazos» — ударами ножа. Когда за расследование убийства бралось правосудие, навахи практически никогда не находили, поскольку в тюрьмах существовало множество способов спрятать оружие, один хитроумней другого

[27]. Прекрасным образчиком баратеро де ла карсел был, например, Игнасио Аргуманьо, убивший в 1836 году на проходившей в тюрьме дуэли на ножах другого баратеро, Грегорио Кане

[28].

Рис. 5. Баратеро требует свою долю выигрыша. Гюстав Доре, 1865 г.

Рис. 6. Тюремный баратеро. Manual del baratero, Мадрид, 1849 г.

Изображение тюремного баратеро мы также можем увидеть на одной из иллюстраций к пособию по владению навахой. Это были суровые и безжалостные люди, без раздумий пускавшие в ход нож. Самые опасными в Андалусии считались баратеро Севильи и Малаги. Шарль Давилье писал, что так как наваха, кинжал и нож использовались в Испании повсеместно, то в некоторых городах заботливо сохраняются «полезные традиции». Хотя и Кордова, и Севилья могли похвастаться широко известными мастерами фехтования, но нигде искусство владения навахой не было развито так, как в Малаге. Немногие испанские города демонстрировали такую тягу к убийствам. «Delitos del sangre» — кровавые преступления случались там регулярно. Почему происходили эти уже ставшие привычными убийства? Было ли это от безделья, от любви к игре или же из-за халатности полиции? Как пелось в популярной малагской песне тех лет, «Еп Malaga los serenos Dicen que no beben vino; Y con el vino que beben Puede moler un molino!» («Малагские полицейские говорят, что они не пьют вина. Но и того, что они выпивают, достаточно, чтобы завертелись мельничные жернова»).

А может быть, это было влияние знойного солано — обжигающего африканского ветра, пронизывающего, как неаполитанский сирокко, приносящий жар песков Сахары

[29]. Подобную картину увидел в Малаге и Василий Боткин: «Жители Малаги вообще веселый, удалой народ, мало имеют потребностей и в неделю работают только несколько дней, чтоб на выработанные деньги погулять в воскресенье. Огненное вино, дешевизна жизненных припасов, мягкость климата и в особенности удивительная красота и грация здешних женщин сильно развивают страсти, и здесь беспрестанно слышишь о punaladas (ударах ножа) и убийствах, но причиною их не воровство, а ссора, мщение или ревность»

[30].

Где бы картёжник ни находился — в Севилье, Малаге или Толедо, — и за какой высокой стеной ни прятался, он нигде не мог чувствовать себя в безопасности и постоянно ощущал всевидящий взгляд. Баратеро были вездесущи — они собирали дань в квартале Макарена в самом центре Севильи, и занимались своим мрачным ремеслом в отдалённых пригородах. Как писал в стихотворении «Баратеро» известный испанский поэт XIX века Мануэль Бретон де лос Эррерос:

Рис. 7. Баратеро. Мадрид 1843 г.

«Al que me grunaa le mato,

Que yo compre la baraja. Esta oste?

Ya desnude mi navaja:

Largue el coscon y el novate

Su parne, Porque yo cobro el barato.

En las chapas y en el cane.

Eico trujan y buen trago -

Tengo una vida de obispo! Esta oste?

Mi voluntad satisfago

Y a costa ajena machispo,

Y porque?

Porque yo cobro y no pago

En las chapas y en el cane».

«Тот, кто ропщет, гибнет от удара, ведь я купил колоду карт —

вы не знали этого?

Я уже раскрыл наваху — смывайтесь, хитрецы и новички!

Я именно тот, кто забирает выигрыш — и купюры, и монеты!

Крепкий табак и старое вино — я живу как епископ! Вы этого не знали?

Все выполняют мои прихоти, и мне это ничего не стоит. А всё почему?!

Да потому, что я всегда всё записываю на счёт и никогда не плачу —

ни купюрами, ни монетами!»

[31], (перевод авт.).

Иногда за настоящих баратеро принимали типов, известных как «та-ton» — задира, «matachín» — забияка, «valentón» — хулиган или «perdonavidas» — бахвал, смелых только с робкими, иногда пытавшихся ввести компанию игроков в заблуждение искусно созданным образом баратеро. Но встретив даже минимальный отпор, они теряли уверенность и бросались наутёк. Нередко баратеро путали и с так называемыми «чарранес», городскими маргиналами, которых сейчас назвали бы шпаной. Как сказал о них Давилье в «Путешествии по Испании»: «Это не парижский жамен, не «пале вою», не неаполитанский лаццароне и не даже смесь из всех трёх. Они, можно сказать, трудятся, торгуя на улицах сардинами или анчоусами или предлагая услуги носильщиков домохозяйкам, нуждающимся в помощи при доставке купленных продуктов домой»

[32].

Ещё одной категорией городских маргиналов, не расстававшихся с верной навахой, были легендарные махо — щеголеватые жители мадридских трущоб, увековеченные Гойей и столь любимые за их красочный антураж костумбристами. Так как они оставили наиболее заметный след в испанской истории, и в том числе в культуре ножевых дуэлей, остановимся на них подробней. Движение, известное как махизм, зародилось в 1770-х годах как стихийный протест испанских рабочих и ремесленников в ответ на непопулярные профранцузские реформы правительства, а сторонники этого движения стали именоваться махо, и махами. Махо образовали костяк оппозиции традиционалистов, выступавших против приверженцев и поклонников французской культуры, так называемых «afrancesados».

Рис. 8. Драка за игрой в шары в Валенсии. Гюстав Доре, 1865 г.

Как ортодоксальные традиционалисты, махо ревниво соблюдали архаичный испанский дресс-код, упорно не желая отказываться от старинных вышитых камзолов, длинных плащей и, конечно же, ножей, которыми они резали табак, а иногда и лица наглецов. Вместо французских треуголок они демонстративно носили старинные шляпы, а вместо французских напудренных париков предпочитали отращивать длинные волосы, которые носили под специальной сеточкой

[33]. Именно такими мы можем видеть их на работах Гойи 1776–1778 годов.

Но подобная декларация патриотизма раздражала некоторых профранцузски настроенных государственных деятелей, таких как Педро Родригес де Кампоманес, министр финансов в царствование Карлоса III, или друг Марата, премьер-министр Испании, Хосе Маньино-и-Редондо, граф Флоридабланка. В 1766 году госсекретарь по военным и финансовым делам неаполитанец Эскилаче, опираясь на прецеденты с беспорядками в правление Карлоса III, предпринял попытку запретить в Мадриде ношение длинных плащей и широкополых шляп под тем предлогом, что подобная одежда помогает скрываться преступникам. Но время для издания этого декрета было выбрано крайне неудачно, так как именно в эти дни повышение цен на зерно и рост налогов, обусловленный необходимостью ремонта мадридских дорог и уличных фонарей, вызвали раздражение и недовольство рабочих. 23 марта 1776 года разъярённая толпа разграбила дом госсекретаря и уничтожила уличные фонари. На следующий день король Карлос был вынужден принять требования жителей Мадрида, сместив с должности госсекретаря-неаполитанца, снизив цены на продукты и оставив нетронутым внешний вид мадридских махо

[34].

Следующую атаку на привилегии махо предпринял в 1775 году уже упомянутый Кампоманес. В своих публикациях он обвинял махо в неряшливости и том, что они выглядят как нищие или бродяги. Особым его нападкам подверглись традиционные сеточки для волос — «redecilla», которые он заклеймил как антисанитарные и способствующие праздности. Он заявил, что из-за подобных сеточек махо и махи не расчёсывают волосы и не ухаживают за ними, вследствие чего те превратились в рассадники вшей. Также он требовал, чтобы ремесленники проводили меньше времени в тавернах и на корридах, а больше внимания уделяли игре в мяч, в кегли или занятиям фехтованием.

Но несмотря на официальную позицию властей, патриотические идеи субкультуры махо — с боями быков, пением фламенко и танцами болеро и сеги-дийя — разделяла и поддерживала значительная часть аристократии, недовольная политикой и реформами Карлоса

[35]. Так, например, дерзостью махо восхищалась будущая королева Мария Луиза, а многие аристократы из её окружения копировали их стиль одежды. Со временем махо превратились в особый класс, который, как считалось, единственный в Испании являлся блюстителем и хранителем духа старой Кастилии и ревнителем испанских традиций. Как сказал о них Василий Петрович Боткин: «Настоящий majo здесь особенный народный тип. Это удальцы и сорвиголовы, охотники до разного рода приключений, волокиты и большею частью контрабандисты; они отлично играют на гитаре, мастерски танцуют, поют, дерутся на ножах, одеваются в бархат и атлас. Эти-то majos задают тон севильским щеголям, даже высшего общества, которые стараются подражать в модах и манерах их андалузскому шику»

[36].

Теофиль Готье писал, что ни один хоть немного уважающий себя махо никогда не осмелится появиться в общественном месте без «вара» — трости. Два платка, свешивающихся из карманов куртки, длинная наваха, заткнутая за широкий пояс, но не спереди, а сзади посередине, считались у них вершиной элегантности

[37]. Любимыми местами свиданий этих типов со своим махами, музами Гойи, стали севильский район Макарена и малагский квартал Эль Перчель, где рыбаки развешивали сети для просушки. Давилье вспоминал, что почти на каждом углу можно было увидеть закутанного в плащ махо, нарезающего навахой табак для самокрутки, или маху в короткой юбочке, танцующую поло или халео

[38].

Возвращаясь к баратеро, хочу предложить вниманию читателей версию, рассматривающую их не как вымогателей-одиночек, занимающихся преступным ремеслом на свой страх и риск, а как членов организованного преступного сообщества, известного в Испании XV века как «Ла Гардунья». Итальянские авторы Граттери и Никасо в своём исследовании истории калабрийской мафии, ндрангеты, «Fratelli di sangue», утверждают, что эта преступная организация появилась в Толедо около 1417 года. Название её — «гардунья», что на испанском обозначает куницу, было метафорично, так как это животное славится своей хитростью и дерзостью. Однако, в 2006 году вышла работа испанцев Леона Арсенала и Иполита Санчиса «Una Historia de las Sociedades Secretas Españolas», авторы которой в свою очередь убеждены, что история о существовании «Ла Гардуньи», это не более чем миф. Тем не менее, существует слишком много свидетельств, опровергающих их точку зрения, которые невозможно проигнорировать.

В вышедшем в 1605 году романе Мигеля Сервантеса де Сааведра «El Ingenioso Hidalgo Don Quiote de la Mancha», описывающем знакомые нам с детства похождения взбалмошного ламанчского идальго и его верного слуги, есть крайне любопытный эпизод. Как известно, в этих странствиях с ними происходят всевозможные метаморфозы, среди которых назначение Санчо Пансы губернатором некоего острова под названием Баратария, то есть, афёра. Впрочем, нас интересует не этимология этого слова, а небольшой эпизод, произошедший с новоявленным губернатором, инспектировавшим свои владения вскоре после вступления в должность. Совершая обход в сопровождении свиты, он услышал звон клинков и, поспешив на шум, обнаружил двух сражавшихся мужчин. На вопрос Санчо Пансы, что послужило причиной этого поединка, один из дуэлянтов рассказал, что его соперник, только что выигравший в гаррито больше тысячи реалов, отказался раскошелиться и выплатить причитавшуюся ему законную долю выигрыша. Также он заявил, что является в игорном доме важной особой, в чьи обязанности входит присматривать за игроками, пресекать творящиеся беззакония и предотвращать ссоры. И за это, как заведено в игорных домах, он обычно и берёт с игроков процент с игры. Так как выигравший отказался заплатить, то он решил «вырвать свою долю из его горла». Выслушав его, Санчо пообещал закрыть игорные дома — как «приносящие несомненный вред»

[39].

Как мы видим, Санчо Панса стал очевидцем поединка баратеро с одним из игроков, отказавшимся добровольно заплатить причитавшуюся ему долю. Таким образом, совершенно очевидно, что более чем за три столетия до баратеро XIX века, описанных Давилье и Фордом, их коллеги и предшественники занимались всё тем же нелёгким ремеслом в гарритос Испании XVI-XVII веков. И в ту далёкую эпоху, как и несколько столетий спустя, они всё так же присваивали себе право забирать часть выигрыша у удачливых игроков, защищая это право клинком.

Через несколько лет, в 1615 году, Сервантес издаёт вторую часть похождений своего хитроумного идальго, а в 1613-м, за два года до появления второго тома одной из самых популярных книг всех времён и народов, выходит сегодня почти забытая и знакомая лишь знатокам творчества Сервантеса повесть «Ринконете и Кортадильо». В ней Сервантес описывает существовавшую в Севилье XVI века преступную организацию, оказывающую услуги определённого характера властям и духовенству и пользующуюся их покровительством. Братство это занималось всеми мыслимыми видами преступного ремесла — от заурядных краж до выполнения довольно необычных заказов. Вот как выглядел их перечень:

«Запись ран, подлежащих выполнению на этой неделе.

Во-первых, купцу, живущему на перекрестке. Цена — пятьдесят эскудо.

Тридцать получены сполна. Исполнитель — Чикизнаке».

— Мне кажется, сыне, что ран больше нет, — сказал Мониподьо. — Читай дальше и ищи место, где написано: «Запись палочных ударов».

Ринконете перелистал книгу и увидел, что на следующей странице значилось: «Запись палочных ударов». А несколько ниже стояло: «Трактирщику с площади Альфальфы двенадцать основательных ударов, по эскудо за каждый. Восемь оплачены сполна. Срок исполнения — шесть дней. Исполнитель — Маниферро».

— Этот пункт можно свободно вычеркнуть, — сказал Маниферро, — потому что сегодня ночью я с ним покончу.

— Есть еще что-нибудь, сыне? — спросил Мониподьо.

— Да, — ответил Ринконете, — есть еще запись, гласящая: «Горбатому портному по имени Сильгеро шесть основательных ударов согласно просьбе дамы, оставившей в залог ожерелье. Исполнитель — Десмочадо»[40].

Как известно из биографии автора Дон Кихота, перед тем как обратиться к писательскому труду, Сервантес долгое время был солдатом. В 1571 году он принимал участие в битве с турками при Лепанто, когда объединённые силы Священной лиги наголову разгромили флот Османской империи, был ранен и несколько лет провёл в плену. Но был в его биографии ещё один, менее известный и не столь героический период. В своей работе об истории организованной преступности в Средиземноморье профессор и вице-ректор Женевского университета Марк Монье писал, что Сервантес, проживший в Севилье 15 лет, с 1588 по 1603 год, прекрасно знал все реалии теневой стороны севильской жизни и рассуждал о предмете со знанием дела

[41]. Этому способствовал тот факт, что автор похождений Дон Кихота три раза попадал в тюрьму, где неоднократно имел прекрасную возможность близко познакомиться с лучшими представителями преступного ремесла.

В 1597 году обвинённый в растрате Сервантес был приговорён к заключению в мадридской тюрьме. Но так как дорога в Мадрид должна была быть оплачена из его собственного кармана, а таких денег у писателя не водилось, то он был заключён в тюрьму Севильи. Это мрачное учреждение, возведённое в 1569 году, было переполнено и управлялось коррумпированной администрацией. Считается, что Сервантес начал писать первую часть «Дон Кихота» именно в стенах этого заведения. Во всяком случае, он и сам упоминает севильскую тюрьму в прологе к первому изданию своей книги

[42]. Таким образом, богатый тюремный опыт Сервантеса придаёт особый вес его описанию преступного мира Севильи начала XVI столетия. Получение доли с игры — барато мы также встречаем в 1638 году в комедии Хуана Переса де Монтальвана «La Monja Alférez», когда один из героев пьесы произносит фразу: «Senor soldado: diga рог su vida Рог аса los que ganan son ingratos Suelen vender muy caros los baratos»

[43] Более подробно мы рассмотрим эту версию в главе, посвящённой культуре народных дуэлей Италии и наследнице традиций Ла Гардуньи, Каморре — прославленной преступной организации Неаполя.

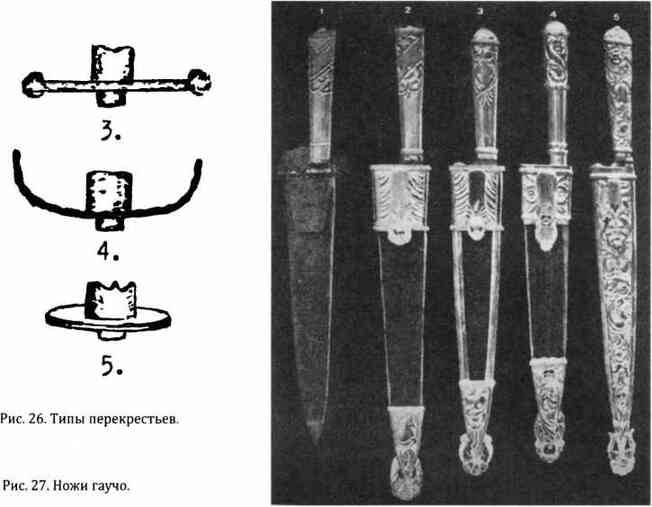

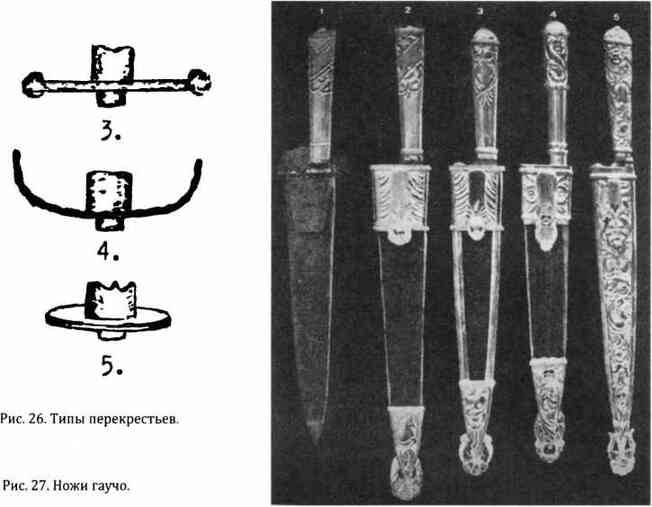

В Испании, как и в любой другой стране с развитой ножевой культурой, эти поединки были ритуализованы не менее формальных дуэлей, а иногда по сложности своих норм и кодексов даже превосходили их. Так, например, Пераль Фортон отмечал, что в провинции Альмерия среди рудокопов существовала специфическая традиция. Когда сыну исполнялось восемнадцать лет, его отец на торжественной церемонии, проходившей с большой помпой и напоминавшей средневековое посвящение в рыцари, вручал ему факу — большой складной нож

[44]. Кстати, говоря о рудокопах, хочу заметить, что испанские горняки славились своим крутым нравом и склонностью к поединкам. Так, шахтёров испанского происхождения, трудившихся в середине XIX столетия в серебряных копях калифорнийского Нью-Альмадена, что в округе Санта-Клара, называли баратерос. Возможно, это было обусловлено их любовью к дуэлям на ножах и строгим соблюдением старинных испанских кодексов чести

[45]

Рис. 9. Цыганская драка. Леонардо Аленса Ньето, 1825 г.

В испанском десафио был кодифицирован каждый элемент. Как и в формальных дуэлях, сатисфакция в народном поединке могла быть достигнута «первой кровью», то есть символической царапиной, но иногда кровожадный кодекс чести требовал смерти оскорбителя. Так, например, социальные и этнические табу вынуждали вести поединки на ножах лишь до первой крови андалузских цыган — хитанос. Профессор Вальтер Отто Вайраух, исследовавший цыганскую культуру, писал, что испанские цыгане часто решали дела чести семьи в ритуальных поединках на ножах, и обычно первого пореза, нанесённого противнику, было достаточно, чтобы считать дело улаженным

[46]. Первой кровью, как правило, заканчивались и поединки уже упомянутой городской шпаны — чарранес, или матонов. Вот как выглядела типичная встреча двух подобных смельчаков, описанная Давилье: «Еа! Никак тут встретились храбрецы?! — выкрикивал один из них, открывая свою наваху. «Tiro oste! Доставай нож, дружище Хуан!» — восклицал другой, двигаясь вокруг соперника. «Vente a mi, Curriyo! Не прячься, Франсиско!» — «Это ты, zeno Хуан, скачешь тут, как щенок?» — «Еа, Dios mio! Крепись, уже скоро твоя душа предстанет перед богом!» — «Не ранил ли я тебя?» — «Что ты, это пустяк!» — «Я собираюсь убить тебя одним ударом. Тебе нужно последнее помазание!» — «Escape, рог Dios, Curriyo! Ради бога, спасайся Франсиско! Ты же видишь, ты полностью в моей власти, и я собираюсь проделать в тебе дыру, больше чем арка вон того моста!».

Согласно Давилье, подобные диалоги могли тянуться более часа, пока поединщиков не растаскивали друзья. После этого успокоившиеся соперники складывали ножи и перемещались в какую-нибудь таверну, где и топили свой гнев в хересе

[47].

Хочу заметить, что подобный ритуал примирения, имевший целью «утопить» конфликт в вине, встречается во многих культурах. Так, например, среди народных дуэлянтов Нидерландов XVII–XVIII веков существовал обычай, известный как «афдринкен», когда стороны пытались забыть о своих разногласиях, сидя за одним столом в таверне за бутылочкой винца.

Очевидцем дуэли до первой крови как-то раз довелось стать и Василию Петровичу Боткину, путешествовавшему по Испании в августе-октябре 1845 года. Вот как он описывал этот бой: «На днях случилось мне видеть поединок двух majos на ножах. Нож — народное орудие испанцев: он очень широк и складной; сталь его имеет форму рыбы, вершка четыре длиною; его обыкновенно всякий носит в кармане. Им не колют, а режут, и самым ловким ударом считается разрезать живот до внутренностей. В такого рода поединке каждый обёртывает левую руку плащом, а за неимением его — курткой и отражает ею удары противника. Противники стали шагах в восьми друг от друга, круто нагнувшись вперед; ножи держали они не за ручку, а за сталь в ладони: как только один бросался, другой уклонялся в сторону, они быстро кружились, каждый норовил нанести удар разрезом противнику сбоку, но все дело кончилось легкими ранами, их разняли»

[48].

Рис. 10. Дуэль воров. Los Españoles pintados рог sí mismos, Мадрид, 1843 г.

Нередко целью подобных дуэлей «до первой крови» было порезать лицо противника и нанести ему позорящее ранение, известное как «хабек», или «чирло», которое, по замечанию Давилье, являлось важным техническим элементом народной дуэли

[49]. Так как это тип ранения детально рассматривается в главе о ритуальном шрамировании в дуэльных культурах, подробно останавливаться на нём мы не будем.

В испанских навахадах, как и в формальном поединке, свято соблюдались все дуэльные нормы и ритуалы, включая такие канонические правила, как наличие равного оружия и исключение вмешательства третьих лиц. Эти кодексы рыцарства соблюдались беспрекословно вне зависимости от сословной принадлежности. Так, например, прекрасной иллюстрацией к подобному рыцарскому поведению может служить одно любопытное свидетельство. Мэри Никсон-Руле, побывавшая в Испании в начале XX века, описывает поединок двух горняков, поссорившихся в шахте и решивших покончить с разногласиями в поединке на ножах. Один из них пожаловался своему сопернику, что слишком ослабел, и попросил поднять его наверх в корзине, что тот и выполнил с величайшей заботой и осторожностью. Как только горняк выбрался из корзины, то вежливо сообщил противнику, что теперь он в его распоряжении и готов сражаться. Они достали ножи и ринулись в бой. Один из соперников был вооружён большим толедским ножом с гравировкой «Не доставай меня без причины, не прячь без чести», а у другого был короткий, широкий и острый как бритва нож с девизом «Чем больше нож, тем трусливей его хозяин». Зеваки образовали круг, и начался бой до смерти. Как заметила Никсон-Руле, «испанцы презирают современный дуэльный код, где первой же капли крови достаточно для сатисфакции». Шахтёр, только что поднявший своего противника, так ловко ударил его ножом между рёбер, что тот, смертельно раненный, рухнул на месте

[50].

Рис. 11. Перед атакой. Manual del baratero, Мадрид, 1849 г.

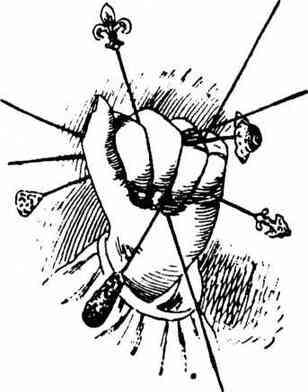

Популярным ритуалом, известным и в других дуэльных культурах и служащим для демонстрации мужества, а иногда и как доказательство готовности идти до конца, являлось связывание вместе щиколоток или запястий дуэлянтов. Так, подобный ритуал, свидетелем которому он стал в детстве, описал один из очевидцев в статье, опубликованной в «Нью-Йорк Таймс» в 1899 году: «Количество кровавых ножевых дуэлей в городах Южной Испании ужасает иностранцев. Каждый мужчина, принадлежащий к низшему классу, носит смертоносный нож, лезвие которого часто достигает тридцати или сорока сантиметров в длину и остро как бритва. Он называется фака. Местные мужчины и парни носят свистки — пито де каретийа. Это свистки используются для подачи сигнала о начале уличного поединка на ножах. Каждый, услышав этот свисток, бросает все свои дела, чтобы увидеть, как калечат или убивают дуэлянта. Статистика говорит, что в день в результате ножевых дуэлей происходит одно убийство на каждые сто тысяч жителей. Мне было около девяти лет, когда я впервые увидел пелеа, или поединок на фака. Я был в лавке отца, когда до меня донеслись звуки пито де каретийа — потом ещё и ещё. Я увидел мужчин и мальчишек, спешащих по направлению к перекрёстку между двумя улицами. Меня разбирало любопытство, и я присоединился к толпе. До этого я никогда не видел уличных дуэлей, но прекрасно понимал значение этого свистка и также знал, что двое сойдутся в смертельном поединке. Я был среди первых, прибывших на место. И вот что я увидел: два мужчины примерно одного возраста и роста связывали свои левые ноги шейными платками в области лодыжек. Оба были с непокрытыми головами. Я помню даже сейчас, с какой ненавистью они смотрели друг на друга. Каждый взял куртку и тщательно обернул ей левую руку. Потом наступила пауза — это был величайший момент, а затем оба мужчины вытащили свои смертоносные ножи из ножен и начали колоть, резать и кромсать друг друга, и при этом каждый из них отражал удары, насколько это было возможно, левой рукой, защищённой курткой. Так как бойцы были связаны вместе, поединок не мог продолжаться долго, и уже через несколько мгновений дуэлянты рухнули на землю. На одном насчитали семнадцать ран, а на другом четырнадцать, но оба были живы. Соперников на носилках доставили в госпиталь «Нобль», находившийся неподалёку, где им была оказана помощь. Последующие события этой «пелеа» особенно необычны тем, что в больнице их койки стояли рядом, и как только они набрались сил, то продолжили дуэль и на этот раз убили друг друга»

[51]

Многие авторы XIX столетия, побывавшие в Испании, отмечали, что умению владеть ножом испанцы начинали обучаться с раннего детства. Так, например, в 1847 году Уильям Эдвардс писал, что «испанские простолюдины с детства совершенствуются во владении смертоносной навахой, являющейся их неразлучным спутником, и которой они пользуются с невероятной сноровкой». Эдвардс вспоминал, что ему часто приходилось видеть в андалузских городах и деревнях малышей, изображавших ножевой поединок на коротких деревяшках и демонстрировавших невероятное мастерство во владении этим импровизированным оружием

[52].

Говоря о тренировках, нельзя не вспомнить популярное среди современных поклонников навахи упражнение, известное под множеством названий, одно экзотичнее другого. Одним из самых известных среди них является так называемая «баскская роза». Рождением своим эта «роза» обязана вышедшему в 1991 году фильму «Exposure» с Питером Койотом в главной роли. Герой Койота брал уроки ножевого боя у таинственного учителя, которого сыграл Чеки Карийо, и одно из упражнений заключалось в том, что на зеркало наклеивались полоски бумаги в форме восьмиконечной звезды, и по этим траекториям герой фильма отрабатывал удары ножом. На самом деле эта мифическая «роза» является не чем иным, как мулине — самым заурядным фехтовальным упражнением для укрепления и развития гибкости запястий, известным как минимум с 1570 года. На стене закреплялась круглая или овальная мишень диаметром около 14 дюймов, на которой рисовали траектории ударов. Мулине состоял из шести ударов: первый — нисходящий диагональный удар справа налево, второй — диагональный нисходящий удар слева направо, третий — диагональный восходящий удар справа налево, четвёртый — диагональный восходящий удар слева направо, пятый — горизонтальный справа налево и, наконец, шестой — горизонтальный удар слева направо

[53].

Надо заметить, что далеко не всегда в руках у детишек были лишь безобидные деревянные макеты. Так, Немирович-Данченко в своих воспоминаниях о посещении Испании отметил, что наваха неразлучна с испанцем, как носовой платок или шапка, не только у взрослых, но и у мальчуганов. Он с ужасом вспоминал, как дети двенадцати-тринадцати лет вопросы чести решали не потасовкой, а ударами навахи. «…Самое гнуснейшее зрелище, какое когда-либо приходилось кому наблюдать, как тринадцатилетние дети бросаются с ножами друг на друга», — писал Немирович-Данченко

[54].

А Эдмондо де Амичис описал популярную в Испании детскую игру в корриду. В этой игре часть детей изображала быков, другие коней и третьи — матадоров с пиками в руках, сидевших на спинах этих «коней». Иногда для реалистичности к пике матадора привязывали настоящую наваху, а две такие же навахи поменьше изображали рога быка. Амичис как-то раз стал невольным очевидцем подобного развлечения, когда в Валенсии компания детишек решила использовать в игре «бой быков» навахи. Он с ужасом вспоминал, как в ход пошли ножи,

лилось море крови, несколько человек было убито, некоторые тяжело ранены, а игра превратилась в бой, лишённый всяких правил, в который никто не вмешался, чтобы прекратить эту бойню

[55].

Рис. 12. Мулине, 1798 г.

Рис. 13. Дети в школе играют в корриду. Франсиско Ламейер и Беренгер, 1847 г.

Судя по свидетельствам из многочисленных источников, совершенствоваться в мастерстве владения ножом испанцы не прекращали и в зрелом возрасте. Дэвид Уркварт, описывая эти тренировки, вспоминал, что предплечья бойцов были покрыты шрамами, полученными в дружеских поединках. При этом лезвия ножей притупляли, или сверху на них надевали чехол, как на пики для корридь

[56]. Самого же Уркварта обучали этому искусству, используя деревянный кинжал, а Шарля Давилье и Гюстава Доре, бравших уроки навахи во время их пребывания в Малаге, старый навахеро обучал наносить удары с помощью тростинок.

Испанцы, выраставшие с ножами в руках, не мыслили без них жизни. Как писал один из русских офицеров, воевавших рядом с испанцами против Наполеона: «Каждый испанец с малолетства привыкает действовать ножом как орудием, для него необходимым, какой бы образ жизни они ни избрали, в какой бы угол Испании судьба ни забросила его. Ножом он защищает свою жизнь от враждебной ему политической партии, ножом он доставляет себе правосудие, в котором отказали ему законы или судьи. Застигнутый ночью на дороге, вынимает свой нож, когда при лунном свете ему привидится мавр, вышедший из могилы отдохнуть на развалинах своего замка»

[57]