Генри Райдер Хаггард

Прекрасная Маргарет

ГЛАВА I. ПИТЕР ВСТРЕЧАЕТ ИСПАНЦА

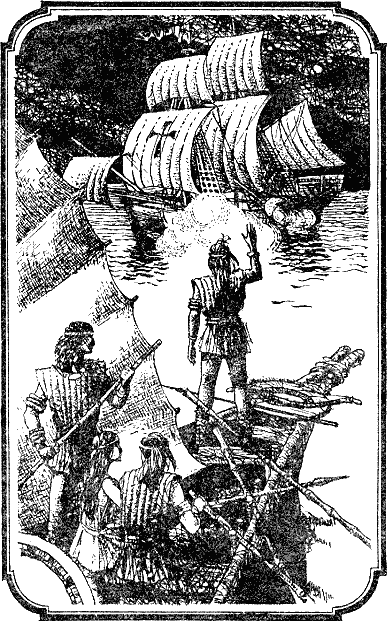

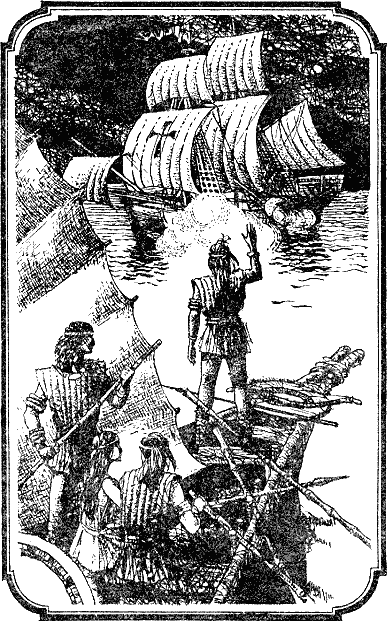

Это случилось весенним днем в шестой год правления короля Англии Генриха VIII

[1].

В Лондоне было большое торжество — его величество открыл только что созванный парламент и объявил своим верноподданным что он намерен вторгнуться во Францию и собственной персоной возглавить английскую армию. Народ встретил это известие радостными криками. Правда, когда в парламенте был сделан намек на то, что война потребует денег, это сообщение вызвало гораздо меньший восторг. Но толпу около парламента, состоявшую в большинстве своем из людей, которым не нужно было раскошеливаться, эта сторона дела не волновала. Когда появился король, окруженный блестящей свитой в толпе принялись кидать в воздух шапки и кричать до хрипоты.

Король, уже усталый человек, несмотря на свою молодость, с тонким и нервным лицом, улыбался чуть иронически. Вспомнив, однако, что ему, занимающему несколько сомнительное положение на троне нужно радоваться этим приветствиям, он произнес несколько милостивых слов и допустил трех граждан к своей королевской руке. Король даже разрешил каким-то сольным детям дотронуться до своей одежды — это должно было излечить их от злого духа. Его величество задержался, чтобы принять прошения от бедняков, передал их одному из своих офицеров и, провожаемый возобновившимися с новой силой приветственными возгласами, проследовал в Вестминстерский дворец на пир.

В свите короля находился и посол де Айала представлявший при английском дворе государей Испании — Фердинанда и Изабеллу

[2]. Его сопровождала группа роскошно одетых дворян. Судя по тому месту которое занимал испанец в процессии, его страна пользовалась здесь почетом. Да и как могло быть иначе — ведь уже четыре года назад принц Артур, старший сын короля, которому исполнился тогда только год, был официально обручен с дочерью Фердинанда и Изабеллы, инфантой Екатериной, которая была старше его на девять месяцев. Ведь в те времена считалось, что привязанности принцев и принцесс должны направляться заранее по пути, выгодному их коронованным родителям и воспитателям.

Слева от посла на превосходном черном коне ехал высокий испанец, одетый богато, но просто, в черный бархат; его черную бархатную шляпу украшала единственная жемчужина. Это был красивый мужчина лет тридцати пяти, с суровым и резко очерченным лицом и острыми черными глазами. Говорят, что в каждом человеке можно найти сходство — иногда, конечно, довольно далекое и приблизительное — с каким-нибудь зверем или птицей. В данном случае это сразу бросалось в глаза. Спутник посла напоминал орла, и случайно или умышленно изображение орла украшало ливреи его слуг и сбрую коня. Пристальный взгляд, крючковатый нос, гордый и властный вид, тонкие, длинные пальцы, быстрота и изящество движений — все в нем напоминало царя птиц. Намекал на это сходство и девиз, сообщавший, что владелец его все, что ищет, находит и все, что находит, берет. С презрительным и скучающим видом он наблюдал за разговором английского короля с предводителями толпы, которых его величеству угодно было вызвать.

— Вы находите эту сцену странной, маркиз? — обратился к нему посол.

— Здесь, в Англии, если ваше преосвященство не возражает, называйте меня сеньор, — с достоинством ответил он, — сеньор д'Агвилар, Маркиз, которого вы изволили упомянуть, живет в Испании и является полномочным послом у мавров в Гранаде

[3]. Сеньор д'Агвилар, смиренный слуга святой церкви, — он перекрестился, — путешествует за границей по делам церкви и их величеств.

— И по своим собственным, я полагаю, — сухо заметил посол. — Откровенно говоря, сеньор д'Агвилар, одного я не могу понять: почему вы — а я знаю, что вы отказались от политической карьеры, — почему вы тогда не облачитесь в черное одеяние? Впрочем, почему я сказал — черное? С вашими возможностями и связями оно уже сейчас могло бы быть пурпурным, с головным убором того же цвета

[4].

Сеньор д'Агвилар улыбнулся:

— Вы хотите сказать, что я иногда путешествую по своим собственным делам? Ну что ж, вы правы. Я отказался от мирского тщеславия — оно причиняет беспокойство, а для некоторых людей, высокорожденных, но не обладающих соответствующими правами, весьма опасно. Из желудей этого тщеславия часто вырастают дубы, на которых вешают.

— Или плахи, на которых отрубают головы. Сеньор, я поздравляют вас: вы обладаете мудростью, которая умеет извлекать главное, отбрасывая в сторону призрачное. Это так редко встречается.

— Вы спрашиваете, почему я не меняю покроя своей одежды, — продолжал д'Агвилар, не обращая внимания на то, что его прервали. — Если быть откровенным, ваше преосвященство — по личным соображениям. У меня те же слабости, что и у других людей. Меня могут увлечь прекрасные глаза или ослепить чувство ненависти, а это все несовместимо с черным или красным одеянием.

— Однако те, кто носят его, грешат всем этим, — многозначительно заметил посол.

— Да, ваше преосвященство, и это позорит святую церковь. Вы, как служитель ее, знаете это лучше, чем кто-либо другой. Оставим земле все зле, но церковь, подобно небу, должна быть над всем этим, непорочная, ничем не запятнанная. Пусть она будет обителью молитв, милосердия и праведного суда, куда не вступит нога такого грешника, как я, — и д'Агвилар вновь перекрестился.

В его голосе было столько искренности, что де Айала, знавший кое-что о репутации своего собеседника, с любопытством посмотрел на него.

«Истый фанатик, — подумал де Айала, — и человек полезный нам, хотя он отлично знает, как получать радости и от церкви и от жизни».

Вслух же он сказал:

— Неудивительно, что святая церковь радуется, имея такого сына, а ее враги трепещут, когда он поднимает свой меч. Однако, сеньор, вы так и не сказали мне, что вы думаете обо всей этой церемонии и здешнем народе.

— Народ этот, ваше преосвященство, я знаю хорошо — ведь мне случалось уже жить здесь и я говорю на их языке. Именно поэтому я покинул Гранаду и нахожусь сегодня здесь, чтобы наблюдать и докладывать… — Он приостановился и добавил: — Что же касается церемонии, то, будь я королем, я бы вел себя иначе. Ведь только что в этом здании чернь — представители общин, так ведь, кажется, они себя называют? — чуть ли не угрожала своему коронованному владыке, когда он униженно просил ничтожную частицу богатств страны для того, чтобы вести войну. Я видел, как он побледнел и задрожал от этих грубых голосов, будто один звук их может поколебать его трон. Уверяю вас, ваше преосвященство, настанет время» когда Англией будут править эти самые общины. Посмотрите на человека, которого его величество держит за руку и называет сэром. Ведь король, так же как и я, знает, что это еретик, и имей король права, этого человека за его грехи следовало бы отправить на костер. По полученным мною вчера сведениям, он высказывался против церкви…

— Церковь и ее слуги не забудут об этом, когда придет время, — обронил де Айала. — Однако аудиенция окончена, и его величество приглашает нас на пир, где не будет еретиков, которые раздражают нас, а так как сейчас пост, то и еды почти не будет. Поедем, сеньор, а то мы загораживаем путь.

Прошло три часа, солнце уже садилось. Оно было красноватое, несмотря на начало весны; на болотистых полях Вестминстера было холодно. На пустыре напротив дворца, где шел пир, толпились лондонские горожане. Они окончили свои дневные дела и пришли посмотреть на королевское торжество. В этой толпе обращали на себя внимание мужчина и дама, которую сопровождала молодая хорошенькая женщина.

Мужчине на вид было лет тридцать. Одет он был скромно, как одевались обычно лондонские купцы; у пояса его висел нож. Роста в нем было добрых шесть футов

[5]. Впрочем, и его спутница, закутанная в отделанный мехом плащ, тоже была высокого роста. Строго говоря, мужчину вряд ли можно было назвать красивым — у него был слишком высокий лоб и резкие черты лица. К тому же правую сторону его чисто выбритого лица от виска и до энергичного подбородка пересекал красноватый шрам от удара мечом. Тем не менее лицо это было открытое, мужественное, хотя и несколько суровое, а серые глаза смотрели прямо. Это было лицо не купца, а скорее человека благородного происхождения, привыкшего к походам и войнам. У него была великолепная подвижная фигура, а голос его, когда он говорил, что бывало весьма редко, звучал ясно и приятно.

О фигуре его спутницы сказать что-либо было трудно, так как ее скрывал длинный плащ, но лицо, выглядывавшее из-под капюшона, когда она поворачивала голову и лучи заходящего солнца падали на него, поражало своей красотой. Маргарет Кастелл, или, как ее называли, прекрасная Маргарет, до конца жизни затмевала других женщин своей редкостной красотой. Нежными тонами и округлыми линиями ее лицо напоминало цветок. Его украшал белоснежный ясный лоб и великолепно очерченные яркие губы. Но для того чтобы понять секрет обаяния, выделявшего ее среди других красивых женщин того времени, нужно было заглянуть в ее глаза. Они были не голубыми или серыми, как можно было ожидать, судя по цвету лица, но огромными черными, блестящими и в то же время влажными, как у лани; их обрамляли черные, изогнутые ресницы. От этих глаз нельзя было оторваться, как, скажем, от розы, лежащей на снегу, или от утренней звезды, сверкающей в предрассветном тумане. И несмотря на застенчивость этих глаз, мужчине требовалось немало времени, чтобы забыть их, особенно если ему удавалось видеть глаза Маргарет в сочетании с темно-каштановыми волосами, волнами спадавшими на ее точеные плечи.

Питер Брум — так звали мужчину — несколько беспокойно посматривал вокруг и наконец обратился к Маргарет:

— Стоит ли нам оставаться здесь, кузина? Тут много простолюдинов. Ваш отец может рассердиться.

Тут следует объяснить, что в действительности родственные отношения Питера и Маргарет были гораздо менее близкими — только дальнее родство по линии матери, — однако они называли так друг друга, поскольку это было удобно и могло значить и очень много и ничего.

— Почему? — возразила она. В ее глубоком и мягком голосе слышался чуть заметный иностранный акцент, нежный, как дуновение южного ветра ночью. — С вами, кузен, — и она с удовольствием посмотрела на его рослую, мужественную фигуру, — мне некого бояться. А я очень хочу поближе увидеть короля. И Бетти тоже об этом мечтает. Правда ведь? — обратилась она к своей спутнице.

Бетти Дин была кузиной Маргарет, хотя ее родство с Питером Брумом было уже совсем далеким. Бетти была благородного происхождения, но ее отец, необузданный и беспутный человек, разбил сердце ее матери и умер вслед за ней, оставив Бетти на попечении матери Маргарет, в доме которой она и выросла.

Бетти была по-своему примечательна как внешностью, так и характером. Красивая, превосходно сложенная, сильная, с большими дерзкими голубыми глазами и яркими полными губами, она отличалась смелостью и прямотой. Будучи женщиной романтичной и тщеславной, Бетти любила общество мужчин и еще больше любила нравиться им. Однако в свои двадцать пять лет она была честной девушкой и умела постоять за себя, в чем имели возможность убедиться многие ее поклонники. И хотя Бетти занимала довольно низкое положение, в глубине души она очень гордилась своим происхождением и была весьма честолюбива. Самым сокровенным ее желанием было выйти замуж так, чтобы подняться до положения, которого ее лишили безумства отца, — довольно трудная задача для девушки, являвшейся чем-то вроде прислуги и к тому же без всякого приданого.

И наконец для завершения ее образа надо добавить, что она любила свою кузину Маргарет больше, чем коголибо другого на всем свете, хотя Питера она уважала не меньше, вероятно потому, что, как она ни старалась, ее красота оставляла его совершенно хладнокровным.

В ответ на вопрос Маргарет Бетти рассмеялась:

— Конечно! Ведь мы так редко выбираемся из Холборна

[6] и мне не хотелось бы пропустить случай посмотреть на короля и его двор. Однако мастер

[7] Питер так благоразумен, что я всегда слушаюсь его. К тому же начинает темнеть.

— Ну хорошо, — ответила Маргарет со вздохом, слегка пожав плечами,

— если вы оба против меня, придется идти. Но в следующий раз, когда я пойду гулять, кузен Питер, я пойду с кем-нибудь более добрым.

Она повернулась и начала быстро пробираться сквозь толпу. Прежде чем Питер успел остановить ее, Маргарет свернула направо, где было посвободнее, и очутилась на площадке перед самым залом. Здесь собрались солдаты и слуги с лошадьми, ожидающие своих господ. Толпа замкнулась за Маргарет, и Питер с Бетти на несколько минут остались отрезанными от нее.

Маргарет вдруг оказалась одна среди солдат, составлявших стражу испанского посла де Айала. Солдаты эти отличались своей заносчивостью и грубостью — они были уверены в полной безнаказанности, так как знали, что положение их господина всегда будет им защитой. К тому же почти все они были пьяны.

Один из этих людей, здоровенный рыжий шотландец, которого дипломат-священник вывез из его родной страны, где был раньше послом, неожиданно увидев перед собой молодую и красивую женщину, решил поближе рассмотреть ее и прибегнул для этого к грубой уловке. Сделав вид, что он споткнулся, шотландец схватился за плащ Маргарет якобы для того, чтобы удержаться, и с силой сдернул его, открыл прелестное лицо и стройную фигуру.

— Друзья, — заорал он хриплым, пьяным голосом, — эта голубка прилетела сюда, чтобы подарить мне поцелуй! — И, обхватив Маргарет своими длинными руками, он старался привлечь ее к себе.

— Питер! На помощь, Питер! — закричала Маргарет, отчаянно сопротивляясь.

— Нет уж, красотка, если ты зовешь святого, — отвечал пьяный шотландец, — то Эндрью ничуть не хуже Питера.

Его приятели встретили это «остроумное» замечание громким смехом, ибо знали, что шотландца зовут Эндрью.

Однако в следующее мгновение они опять хохотали, но уже по другой причине. Эндрью показалось, что он очутился во власти урагана. Маргарет была вырвана из его рук, а сам он крутящимся волчком отлетел в сторону и со страшной силой упал вниз лицом.

— Вот это Питер! — воскликнул по-испански один из солдат.

— Да, у него стоящий святой патрон, — откликнулся второй.

А третий принялся поднимать лежащего Эндрью. Вид шотландца был страшен. Шляпа слетела, и огненно-рыжие волосы были измазаны грязью. Кроме того, падая, он разбил себе нос о камни, и по лицу его текла кровь. Маленькие красные глаза его свирепо сверкали, как у хорька, а физиономия посерела от боли и ярости. Рыча что-то по-шотландски, он выхватил меч и бросился на своего противника с явным намерением убить его.

Питер был без меча, а свой коротенький нож он даже не успел вытащить. Однако в руке у него была толстая палка с железным наконечником. И не успела Маргарет всплеснуть руками, а Бетти взвизгнуть, как Питер отбил меч и, прежде чем шотландец мог напасть вновь, ударил его палкой. Страшный удар пришелся шотландцу по плечу и заставил его пошатнуться.

— Хороший удар, Питер! Отлично сработано. Питер! — закричали зрители.

Но Питер не видел и не слышал их — он был ослеплен яростью из-за оскорбления, нанесенного Маргарет. Палка вновь взлетела, но на этот раз всей силой обрушилась на голову шотландцу, расколола ее, как яичную скорлупу, и оскорбитель рухнул мертвым.

Наступило минутное молчание — шутка окончилась трагедией. Наконец один из испанцев, глядя на поверженное тело, воскликнул:

— Во имя бога, нашего товарища убили! Этот торгаш бьет крепко!

Среди приятелей убитого поднялся ропот, и один из них закричал:

— Рубите его!

Питер рванулся вперед и схватил с земли меч шотландца. Одновременно он отбросил палку и левой рукой выхватил из ножен свой кинжал. Теперь Питер приготовился встретить врагов. Вид у него был такой свирепый и воинственный, что, хотя четыре или пить мечей сверкнули в воздухе, противники приостановились. Питер, однако, понимал, что против такого количества врагов ему не выстоять, и в первый раз за время всей этой сцены раздался его голос:

— Англичане! — громко крикнул он, не поворачивая головы и не отводя глаз от врагов. — Неужели вы будете стоять и смотреть, как эти испанские собаки убивают меня?

Наступила короткая пауза, и затем раздался чей-то голос:

— Клянусь, только не я! — И высокий вооруженный кентец очутился рядом с Питером. Вокруг левой руки у него был обернут плащ, а в правой он держал обнаженный меч.

— И не я! — крикнул другой. — С Питером Брумом мы вместе воевали.

— И не я! — откликнулся третий. — Мы ведь с ним земляки из Эссекса!

Не прошло и минуты, как рядом с Питером собралась довольно внушительная группа крепких и рослых англичан. Силы противников оказались приблизительно равны.

— Теперь хватит, — сказал Питер. — Мы хотим только, чтобы игра была честная. Друзья, посмотрите за женщинами. А вы, убийцы, если хотите испробовать, как англичане умеют работать мечом, выходите. А если трусите, так дайте нам спокойно уйти.

— Выходите, чужеземные трусы! — зашумела толпа, которая не любила эту буйную и привилегированную стражу.

Теперь уже закипела кровь у испанцев — проснулась старая национальная вражда. На ломаном английском языке сержант выкрикнул несколько грязных ругательств по адресу Маргарет и призвал своих товарищей «перерезать глотки лондонским свиньям». В красноватых лучах заходящего солнца алым пламенем сверкнула сталь мечей, еще секунда — и завязалась бы кровавая драка.

Однако этого не случилось. Высокий сеньор, укрывавшийся в тени и наблюдавший всю эту сцену, стал между противниками и отвел готовые скреститься мечи.

— Довольно, — спокойно сказал по-испански д'Агвилар (ибо это был он). — Дураки! Вы что, хотите, чтобы всех испанцев в Лондоне разорвали на куски? Что касается этого пьяного животного, — и он тронул ногой труп Эндрью, — то он сам виноват. К тому же он не был испанцем, и вам незачем мстить. Слушайте меня. Или я должен сказать вам, кто я?

— Мы знаем вас, маркиз, — послушно ответил сержант. — Спрячьте свои мечи, приятели. В конце концов, это не наше дело.

Солдаты повиновались с явной неохотой, но в этот момент появился де Айала. Ему уже сообщили о смерти его слуги, и взбешенный посол громко потребовал, чтобы человек, убивший шотландца, был выдан.

— Мы не выдадим Питера испанскому попу! — зашумела толпа. — Идите сюда и попробуйте взять его, если хотите!

Опять все заволновались, а Питер со своими приятелями приготовился к бою.

Сражение было неминуемо, несмотря на попытки д'Агвилара предотвратить его, но шум неожиданно начал затихать, и воцарилась тишина. Среди поднятых мечей шел невысокий, богато одетый человек. Это был король Генрих.

— Кто осмелился обнажить мечи на моих улицах, перед самыми дверьми моего дворца? — ледяным голосом спросил он.

Дюжина рук указала на Питера.

— Говори, — приказал ему король.

— Маргарет, иди сюда! — крикнул Питер.

И девушку вытолкнули к нему.

— Ваше величество, — сказал Питер, показывая на труп Эндрью, — этот человек хотел обидеть девушку, дочь Джона Кастелла. Я, ее кузен, отшвырнул его. Тогда он обнажил свой меч и напал на меня, и я убил его палкой. Вон она лежит. А испанцы — его товарищи — хотели убить меня. Я позвал на помощь англичан. Вот и все.

Король оглядел его с ног до головы.

— Купец по одежде, — сказал он, — и воин по виду. Как твое имя?

— Питер Брум, ваше величество.

— А! Был такой сэр Питер Брум, который пал на Босвортском поле, сражаясь против меня. — Король улыбнулся: — Ты, случаем, не знаешь его?

— Это был мой отец, ваше величество. Я видел, как его убили, и убил убийцу.

— В это я могу поверить, — произнес король, разглядывая его. — Но почему сын Питера Брума, носящий на лице боевой шрам, одет в купеческое платье?

— Ваше величество, — спокойно ответил Питер, — мой отец продал свои земли, дав взаймы короне все, что у него было. А я никогда не предъявлял счета. Поэтому я должен жить так, как могу.

Король рассмеялся:

— Ты нравишься мне, Питер Брум, хотя ты, конечно, ненавидишь меня.

— Нет, ваше величество. Пока был жив Ричард, я сражался за Ричарда. Ричарда нет, и я, если понадобится, буду сражаться за англичанина Генриха и служить королю Англии.

— Хорошо сказано! Может быть, ты мне понадобишься. Я не помню зла. Однако я чуть не забыл: это ты так собираешься сражаться за меня — устраивая бунт на улицах и ссоря меня с моими друзьями испанцами?

— Ваше величество, я все рассказал вам.

— Твою историю я слышал. Но кто подтвердит, что это правда? Может быть, ты, дочь купца Кастелла!

— Да, ваше величество. Человек, которого убил мой кузен, оскорбил меня. А моя единственная вина в том, что я хотела посмотреть на ваше величество. Вот, видите мой разорванный плащ?

— Неудивительно, что он убил его из-за таких глаз, как твои. Но ты можешь быть пристрастна. — Король опять улыбнулся и добавил: — Нет ли других свидетелей?

Бетти уже открыла рот, но вперед вышел д'Агвилар, снял шляпу, поклонился и сказал по-английски:

— Есть, ваше величество. Я все видел. Этот смелый джентльмен ни в чем не виноват. Виноваты слуги моего соотечественника де Айала. Во всяком случае, вначале. А потом уже началась ссора.

Тут вмешался де Айала. Он был все еще зол и заявил, что если он не получит удовлетворения за убийство его слуги, то напишет их величествам, королю и королеве Испании, и сообщит им, как обращаются с их людьми в Лондоне.

При этих словах Генрих помрачнел. Более всего он не хотел портить отношения с Фердинандом и Изабеллой.

— Ты сделал сегодня дурное дело, Питер Брум, — сказал он. — Разобраться в этом должен будет судья. А пока тебя следует задержать.

— И король обернулся, как бы для того, чтобы отдать приказ об аресте.

— Ваше величество! — воскликнул Питер. — Я живу в доме купца Кастелла в Холборне и никуда не скроюсь.

— А кто поручится за это, — спросил король, — или за то, что ты не затеешь новой ссоры по дороге домой?

— Я поручусь, — спокойно сказал д'Агвилар, — если эта леди разрешит мне проводить ее вместе с ее кузеном домой. Кроме того, — добавил он тихо, — мне кажется, что если бросить его в тюрьму, то это гораздо скорее может вызвать мятеж, нежели если отпустить его домой.

Генрих посмотрел на толпу, которая следила за этой сценой, и прочел на лицах нечто такое, что заставило его согласиться с д'Агвиларом.

— Хорошо, маркиз, — сказал он, — я полагаюсь на ваше слово и слово Питера Брума, что он явится, когда будет вызван. Пусть этот труп оставят до завтра в аббатстве, пока не начнется расследование. Дайте мне руку, ваше преосвященство, у меня есть гораздо более важные вопросы, о которых я хочу поговорить с вами, прежде чем мы отойдем ко сну.

ГЛАВА II. ДЖОН КАСТЕЛЛ

Когда король удалился, Питер обратился к тем, кто окружал его, и сердечно поблагодарил их. Затем он сказал Маргарет:

— Пойдемте, кузина. Представление окончено, и ваше желание исполнилось — вы видели короля. А теперь, чем скорее мы попадем домой, тем спокойнее я буду.

— Конечно! — ответила Маргарет. — Я видела больше, чем мне бы хотелось увидеть. Но прежде чем мы уйдем, надо поблагодарить этого испанского сеньора…

— … д'Агвилара, леди. Пока достаточно этого имени, — любезно ответил испанец, низко кланяясь и не сводя глаз с прекрасного лица Маргарет.

— Сеньор д'Агвилар, я благодарю вас от себя и от имени моего кузена, чью жизнь, возможно, вы спасли. Не так ли, Питер? И мой отец будет вам благодарен.

— Да, — несколько мрачновато произнес Питер, — я очень благодарен ему. Что же касается моей жизни, то я больше полагаюсь на мои собственные руки и руки моих приятелей. Покойной ночи, сэр.

— Я боюсь, сеньор, — с улыбкой отозвался д'Агвилар, — что мы еще не можем расстаться. Вы забыли, что я поручился за вас и поэтому должен сопровождать вас до вашего дома, чтобы увидеть, где вы живете. К тому же это будет безопаснее, ибо мои соотечественники мстительны, и, если я не пойду с вами, они могут напасть на вас.

Заметив по лицу Питера, что он решительно против такого сопровождения, Маргарет поспешно вмешалась:

— Конечно, это самое разумное. И мой отец решил бы так же. Сеньор, я буду показывать вам дорогу. — И, приняв галантно предложенную ей д'Агвиларом руку, Маргарет быстро пошла вперед, предоставив Питеру идти с Бетти.

Шествуя в таком порядке, они пересекли окутанные наступающими сумерками поля, лежащие между Вестминстером и Холборном, и углубились в лабиринт узеньких улочек. Маргарет довольно скоро разговорилась со своим спутником по-испански — язык этот она, по причинам, которые в дальнейшем будут разъяснены, знала хорошо. Позади шел Питер Брум в самом дурном настроении, держа в одной руке меч шотландца, а другой поддерживая Бетти.

Джон Кастелл жил в большом, выстроенном без четкого плана доме на главной улице Холборна. Позади дома находился сад, обнесенный высокой стеной. Фасад дома был занят лавкой, складом для товаров и конторой. Джон Кастелл был очень богатый купец, занимавшийся по королевскому разрешению вывозом товаров из Испании. Его суда привозили оттуда прекрасную испанскую шерсть, которая обрабатывалась в Англии, бархат, шелка и вина из Гранады, а также превосходное инкрустированное оружие из толедской стали. Иногда он имел дело с серебром и медью, добываемыми в горных рудниках, так как он был не только купцом, но и банкиром или тем, что подразумевалось под этим словом в те времена.

Никто точно не знал размеров его богатства. Говорили, что под лавкой находятся наполненные драгоценными товарами подвалы. Своими толстыми каменными стенами и железными дверьми, через которые не мог проникнуть ни один вор, его дом напоминал тюрьму. В этом большом здании, которое во времена Плантагенетов

[8] представляло собой укрепленную дворянскую усадьбу, существовали тайные помещения, известные одному лишь хозяину. Даже его дочь и Питер никогда не переступали их порога. В доме было немалое количество слуг, крепких парней, носивших под плащами ножи и даже мечи и охранявших покой хозяев. Внутренние комнаты, в которых жили сам Кастелл, Маргарет и Питер, отличались простором и удобствами, были заново отделаны дубом в соответствии с модой Тюдоров и имели глубокие окна, выходившие в сад.

Когда Питер и Бетти подошли к двери, они обнаружили, что Маргарет и д'Агвилар, шедшие гораздо быстрее их, уже вошли в дом. Дверь была закрыта. На довольно сильный стук Питера отворил слуга. Питер пересек прихожую и вошел в зал, откуда доносились голоса. Это была красивая комната, освещенная висящими лампами, заправленными оливковым маслом, с большим камином, в котором горел огонь. Дубовый стол, стоявший перед очагом, был накрыт для ужина. Маргарет, сбросившая с себя плащ, грелась, стоя у огня, а сеньор д'Агвилар удобно устроился в большом кресле. У него был такой вид, словно он здесь привычный гость. Шляпу он держал в руках и, откинувшись назад, наблюдал за Маргарет.

Перед ним стоял Джон Кастелл, крупный мужчина лет пятидесяти — шестидесяти, с умным лицом, на котором выделялись острые черные глаза и черная борода. Здесь, у себя дома, он был одет в богатый камзол, отделанный дорогим мехом и украшенный золотой цепью с драгоценным камнем на застежке. Когда Кастелл сидел у себя в лавке или в конторе, он одевался проще, чем любой купец в Лондоне. Однако в глубине души он любил роскошь и по вечерам, даже если никто не мог его увидеть, доставлял себе такое удовольствие.

Едва взглянув на лицо Кастелла, Питер понял, что тот очень взволнован. Кастелл обернулся на звук шагов Питера и сразу обратился к нему со свойственной ему решительностью и твердостью в голосе:

— Что я услышал, Питер? Ты убил человека перед воротами дворца? Ссора! Бунт, который едва не дошел до кровопролития между англичанами с тобой во главе и стражей его преосвященства де Айала. Король арестовал тебя, а этот сеньор взял на поруки. Это правда?

— Совершенная, — спокойно ответил Питер.

— Тогда я погиб, мы все погибли! О, будь проклят тот час, когда я пустил человека вашей кровожадной профессии в свой дом! Что ты можешь сказать?

— Что я хочу ужинать, — ответил Питер. — Те, кто начал рассказывать эту историю, пусть и кончают ее. У них язык привешен лучше, чем у меня! — И он сердито посмотрел на Маргарет, которая открыто смеялась, в то время как важный д'Агвилар улыбался.

— Отец, — вмешалась Маргарет, — не сердись на кузена Питера. Его единственная вина в том, что у него слишком тяжелая рука. Виновата я, потому что захотела остаться, чтобы посмотреть на короля, хотя и Питер и Бетти были против. А потом этот грубиян, — и ее глаза наполнились слезами стыда и гнева, — схватил меня, и Питер сбил его с ног. Когда же тот набросился на Питера с мечом, Питер убил его своей палкой, ну и… потом случилось все остальное.

— Это было великолепно проделано! — сказал д'Агвилар своим мягким голосом с иностранным акцентом. — Я видел все и был уверен, что шотландец вас убьет. Я еще понимаю, как вы сумели отпарировать удар, но как вы успели ударить его прежде, чем он напал вновь, — о, это…

— Ну ладно, — вмешался Кастелл. — Давайте сначала ужинать, а потом поговорим. Сеньор д'Агвилар, я надеюсь, вы окажете мне честь, разделив с нами наш скромный ужин? Хотя, конечно, трудно после королевского пира сесть за стол купца.

— Это вы мне оказываете честь, — ответил д'Агвилар, — что же касается пира, то в связи с постом его величество очень воздержан. Я почти ничего не ел и, так же как и сеньор Питер, весьма голоден.

Кастелл позвонил в серебряный колокольчик, и слуги принесли обильный и вкусный ужин. Пока они расставляли блюда, купец подошел к буфету, вделанному в стену, и вынул оттуда две оплетенные бутыли. Он осторожно откупорил их и объявил, что хочет угостить сеньора вином его родной страны. При этом он прочитал по-латыни молитву и перекрестился. Д'Агвилар последовал его примеру, присовокупив, что он рад обнаружить, что оказался в доме такого доброго христианина.

— А кем, вы думаете, я еще могу быть? — спросил Кастелл, бросив на него проницательный взгляд.

— Я ничего не думаю, сеньор, — ответил д'Агвилар, — но, увы, не все же христиане. В Испании, например, есть много мавров и… евреев.

— Я знаю, — сказал Кастелл, — я ведь торгую и с теми и с другими.

— Тогда вы, наверное, бывали в Испании?

— Нет, я английский купец. Но попробуйте это вино, сеньор, оно из Гранады, и одно это уже говорит за то, что оно хорошее.

Д'Агвилар пригубил, а потом выпил весь бокал.

— Вино действительно превосходное, — сказал он. — У меня нет подобных даже дома в моих подвалах.

— Значит, вы живете в Гранаде, сеньор д'Агвилар? — спросил Кастелл.

— Иногда, когда я не путешествую. У меня там есть дом, который оставила мне моя мать. Она любила этот город и купила у мавров старый дворец. А вам, сеньора, не хотелось бы повидать Гранаду? — спросил он, обращаясь к Маргарет. Похоже было, что он хочет переменить тему разговора. — Там есть великолепное здание, его называют Альгамбра

[9]. Оно видно из окон моего дома.

— Вряд ли моя дочь когда-либо увидит его, — обронил Кастелл. — Я не думаю, что она посетит Испанию.

— Вы не думаете, но кто может знать? Один лишь бог и его святые. — Д'Агвилар опять перекрестился и принялся расписывать красоты Гранады.

Он был прекрасный рассказчик, с приятным голосом, и Маргарет с интересом слушала его, забывая о еде, а ее отец и Питер наблюдали за ними обоими. Наконец ужин был окончен, слуги убрали со стола и удалились. Тут Кастелл обратился к Питеру:

— Ну, а теперь рассказывай свою историю.

Питер рассказал ему все в нескольких словах, не упустив, однако, ничего.

— Я не виню тебя, — сказал купец, когда Питер закончил, — и понимаю, что ты не мог действовать иначе. Я виню Маргарет, потому что я разрешил ей прогуляться с тобой и Бетти только до реки и приказал остерегаться толпы.

— Да, отец, это моя вина, и я прошу у тебя прощения, — сказала Маргарет так покорно, что Кастелл не нашел в себе сил бранить дочь.

— Прощения ты должна просить у Питера, — пробормотал он, — похоже, он попадет в тюрьму за это дело, да еще его будут судить за убийство. Не забывай, это был слуга де Айала, с которым наш король не захочет портить отношения, а де Айала, по-видимому, весьма рассержен.

Эти слова напугали Маргарет. Ее сердце сжалось при мысли, что Питер может пострадать. Она побледнела, и глаза ее опять наполнились слезами.

— О, не говори так! — воскликнула она. — Питер, тебе нужно немедленно скрыться.

— Ни в коем случае, — твердо ответил тот. — Ведь я дал слово королю, а этот иностранный господин поручился за меня.

— Что же делать? — продолжала Маргарет; затем повернулась к д'Агвилару и, сжимая свои тонкие пальцы, обратилась к нему, с надеждой глядя в лицо. — Сеньор, вы так могущественны, и вы в дружбе с сильными людьми, помогите нам!

— Разве я здесь не для того, чтобы сделать это? Хотя, я думаю, человек, который может созвать половину Лондона себе на помощь, как это сделал на моих глазах ваш кузен, вряд ли нуждается в моей поддержке. Однако послушайте меня. Испания имеет здесь при дворе двух послов — де Айала, который оскорблен, и доктора де Пуэбла, друга короля. Как это ни странно, де Пуэбла не любит де Айала. Но он любит деньги, которые, вероятно, можно добыть. Итак, если обвинение будет предъявлено не священником де Айала, а де Пуэбла, который знает ваши законы и ваш суд, то… вы понимаете меня, сеньор Кастелл?

— Понимаю, — ответил купец. — Но как я могу подкупить де Пуэбла? Если я предложу ему деньги, он только потребует еще.

— Я вижу, что вы знаете его светлость, — сухо заметил д'Агвилар. — Вы совершенно правы, никаких денег предлагать не нужно. Подарок должен быть сделан после того, как будет получено помилование, не раньше. О, де Пуэбла знает, что слово Джона Кастелла так же ценится в Лондоне, как и среди евреев Гранады и купцов Севильи. В обоих этих городах я слышал о богатстве купца Кастелла.

При этих словах глаза Кастелла вспыхнули, но он только сказал:

— Может быть. Но как я могу добраться до посла, сеньор?

— Если вы разрешите, это будет моя задача. А теперь скажите, какую сумму вы считаете возможной, чтобы выручить вашего друга из неприятностей. Пятьдесят золотых?

— Это слишком много, — возразил Кастелл. — Убитый мерзавец не стоит и десяти. Кроме того, шотландец был нападающей стороной и платить вообще ничего не следует.

— Сеньор, в вас говорит купец. Вы опасный человек, если вы думаете, что миром должна управлять справедливость, а не короли. Мерзавец не стоит ничего, но слово де Пуэбла, замолвленное королю Генриху, стоит дорого.

— Ладно, пусть будет пятьдесят золотых, — сказал Кастелл, — и я заранее благодарю вас за посредничество. Вы возьмете деньги сейчас?

— Ни в коем случае. Только тогда, когда я принесу решение о помиловании. Сеньор, я буду у вас и сообщу, как обстоят дела. Прощайте, прекрасная сеньора. Пусть святые заступятся за того покойного мошенника, благодаря которому я познакомился с вами, и благословят ум вашего отца и крепкую руку вашего кузена. До следующей встречи.

Д'Агвилар с поклоном удалился, провожаемый слугой.

— Томас, — сказал Кастелл слуге, когда тот вернулся, — ты умеешь хранить тайны. Надень-ка шапку и плащ и проследи, куда пошел этот испанец. Узнай, где он живет, и выспроси о нем все, что сумеешь. Поторапливайся!

Слуга поклонился и исчез. Кастелл прислушался, пока не донесся стук запираемой двери, потом повернулся к Питеру и Маргарет, сказал:

— Не нравится мне это дело. Я чувствую, оно принесет нам несчастье. И испанец этот мне тоже не нравится.

— Он выглядит очень благородным джентльменом и высокого происхождения, — сказала Маргарет.

— Да, очень благородным, слишком благородным, и высокого происхождения, слишком высокого, если я не ошибаюсь. Таким благородным и такого высокого происхождения… — Кастелл остановился и затем добавил: — Дочь моя, ты своим своеволием привела в движение страшные силы. Иди в постель и моли бога, чтобы они не обрушились на наш дом и не сокрушили его и нас.

Маргарет удалилась, перепуганная и слегка возмущенная — что плохого она сделала? И почему ее отец не доверяет этому красивому испанцу?

Когда она ушла, Питер, который за все время почти ничего не произнес, поднял голову и прямо спросил:

— Чего вы боитесь, сэр?

— Многого, Питер. Во-первых, что из меня благодаря этому делу вытянут много денег. Известно ведь, что я богат. А вытянуть деньги не считается тяжелым грехом. А во-вторых, если я буду противиться, это может вызвать вопросы.

— Какие вопросы?

— Ты слышал когда-нибудь, Питер, о новых христианах, которых испанцы называют маранами?

Питер кивнул головой.

— Тогда ты должен знать, что мараны — это крещеные евреи. Так вот,

— я рассказываю тебе об этом потому, что ты умеешь хранить тайны, — мой отец был мараном. Как звали его, не важно, пусть лучше имя его будет забыто. Но он бежал из Испании в Англию по причинам, которые касались его одного, и взял имя той страны, откуда приехал, — Кастилии, или Кастелл. А так как закон не разрешает евреям жить в Англии, он принял христианскую веру. Не доискивайся причин, почему он это сделал, они похоронены вместе с ним. Он крестил и меня, своего единственного сына. Мне тогда было десять лет. Его очень мало интересовало, как я клялся: отцом Авраамом или святой Марией. Документ о моем крещении до сих пор лежит у меня в стальном ящике. Так вот, отец был умный человек, и он создал свое дело. Когда же двадцать пять лет назад он умер, то оставил мне немалое состояние. В этот же год я женился на англичанке, двоюродной сестре твоей матери. Я любил ее, был счастлив с ней и дал ей все, о чем она могла мечтать. Но после рождения Маргарет — это было двадцать три года назад, — она заболела и уж не могла оправиться. Спустя восемь лет она умерла. Ты помнишь ее, ведь ты был уже юношей, когда она привезла тебя сюда и взяла с меня обещание, что я всегда буду помогать тебе, так как, кроме твоего отца, сэра Питера, не оставалось никого из вашего старинного рода. Сэр Питер вопреки моему совету поставил все на этого узурпатора и мошенника Ричарда, который обещал облагодетельствовать его, а сам тем временем забрал у него все деньги. Твой отец был убит при Босворте, оставив тебя без земель, без денег и в немилости, и тогда я предложил тебе кров, и ты, как умный человек, снял свои доспехи и надел суконную одежду купца, став моим партнером по торговле, хотя твоя доля в прибылях была ничтожна. Теперь ты опять сменил трость на сталь, — и Кастелл глянул на меч шотландца, лежавший на маленьком столике, — а Маргарет вызвала к жизни те страшные силы, о которых я говорил.

— Что вы имеете в виду, сэр?

— Этого испанца, которого она привела в дом и нашла таким приятным.

— Вы что-нибудь знаете о нем?

— Подожди минутку, и я расскажу тебе.

Джон Кастелл взял лампу и вышел из комнаты. Вскоре он вернулся, держа в руках письмо и расшифрованный текст, написанный его собственной рукой.

— Это, — сказал он, — письмо от моего компаньона и родственника Хуана Бернальдеса, марана, живущего в Севилье, где находится двор Фердинанда и Изабеллы. Помимо других дел, он пишет мне: «Я предупреждаю всех братьев в Англии, чтобы они были осторожны. Я узнал, что некто, чье имя я не могу упомянуть даже в шифрованном письме, могущественный и высокопоставленный человек, который, хотя и известен как любитель наслаждений и распутник, является одним из самых ярых фанатиков Испании, послан или в ближайшее время будет послан из Гранады, где он жил, чтобы наблюдать за маврами, в Англию в качестве посла, для того чтобы заключить секретное соглашение с королем. Должен быть составлен список богатых маранов, имена которых хорошо известны здесь, с тем чтобы, когда настанет момент для истребления всех евреев и маранов, их можно было схватить и доставить в Испанию на суд инквизиции. Он должен также договориться о том, чтобы ни одному еврею или марану не разрешалось искать убежища в Англии. Используй эту информацию и предупреди всех, кого это касается».

Вы думаете, д'Агвилар и есть этот человек? — спросил Питер, пока Кастелл складывал письмо и прятал его в карман своего камзола.

— Думаю, да. Я уже слышал, что лиса вышла на охоту и надо следить за своими курятниками. А ты разве не заметил, что он крестился как священник и как он говорил о том, что находится среди добрых христиан? Потом, сейчас великий пост, а у нас, к несчастью, на столе было мясо, хотя никто из нас не ел его, Ты ведь знаешь — добавил поспешно Кастелл, — я не очень строго соблюдаю всякие церковные правила. Испанец заметил это и притронулся только к рыбе, хотя выпил немало сладкого вина. Я уверен, сообщение об этом мясе будет отправлено в Испанию с первым же курьером.

— А если и так, что за беда? Мы живем в Англии, и англичане не подчиняются испанским законам и обычаям. По-моему, сеньор д'Агвилар убедился в этом сегодня около дворца. Последствий этой ссоры следует бояться здесь, дома. И пока мы в безопасности в Лондоне, нам ничего не угрожает из Испании.

— Я не трус, но я думаю, Питер, опасность гораздо серьезнее. У римского папы длинные руки, а у хитрого Фердинанда еще длиннее. И оба они тянутся к горлу и к кошелькам еретиков.

— Но мы не еретики.

— Да, вероятно, не еретики, но мы богаты, а отец одного из нас был еврей. К тому же в этом доме есть еще кое-что, чего может пожелать даже самый верный сын святой церкви. — И Джон Кастелл посмотрел на дверь, через которую ушла Маргарет.

Питер понял — его сильные руки сжались в кулаки, а серые глаза вспыхнули.

— Я пойду спать, — сказал он. — Я хочу подумать.

— Нет, — ответил Кастелл, — наполни свой бокал и посиди. Мне нужно еще кое-что сказать тебе, а такого подходящего момента у нас не будет. Кто знает, что может случиться завтра.

ГЛАВА III. ПИТЕР СОБИРАЕТ ФИАЛКИ

Питер послушно сел в глубокое дубовое кресло у потухшего камина и, по своему обыкновению, молча ждал, что скажет Кастелл.

— Слушай, — начал

тот. — Пятнадцать месяцев назад ты говорил со мной кое о чем.

Питер кивнул головой.

— О чем ты тогда говорил?

— Что я люблю мою кузину Маргарет и прошу у вас разрешения сказать ей об этом.

— И что я ответил?

— Что вы запрещаете, потому что недостаточно испытали меня и она сама не испытала себя. И потому еще, что она будет очень богата и при ее красоте может рассчитывать на мужа с более высоким положением, хотя она и дочь купца.

— Ну, а дальше?

— А дальше ничего. — Питер медленно выпил свое вино и поставил стакан на стол.

— Ты очень молчаливый человек, даже когда дело идет о любви, — сказал Кастелл, пристально глядя на него своими острыми глазами.

— Я молчу, потому что говорить больше нечего. Вы приказали мне молчать, я и молчу.

— Даже тогда, когда ты видишь, как эти блестящие лорды делают ей предложения и она сердится, потому что ты никак не проявляешь своей любви, и уж готова уступить кому-либо из них?

— Да, даже тогда. Это тяжело, но я молчу. Разве я не ем ваш хлеб? Что же я должен обманывать вас и нарушать ваш запрет?

Джон Кастелл опять посмотрел на него, и на этот раз в его взгляде было уважение и любовь.

— Молчалив и суров, но честен, — сказал он как будто про себя и тут же добавил: — Тяжелое испытание, но я понимал это и помогал тебе самым лучшим образом, отправляя этих поклонников — а все они нестоящие люди — к чертям. Теперь скажи, ты по-прежнему хочешь жениться на Маргарет?

— Я редко меняю мои решения, а в таком деле никогда.

— Отлично! Тогда я разрешаю тебе узнать, что она думает по этому поводу.

Лицо Питера вспыхнуло от радости, которую он не мог скрыть. Но затем, как будто устыдившись такого проявления чувств, он взял стакан и выпил несколько глотков вина, прежде чем ответить.

— Благодарю вас. Я даже не смел думать об этом. Но, по чести говоря, я действительно не пара кузине Маргарет. Земель, которые должны были принадлежать мне, у меня пет, и я ничего не скопил из того, что вы платите мне за мою скромную помощь в торговле. А Маргарет богата или будет богата.

Глаза Кастелла блеснули, ответ ему понравился.

— Зато у тебя честное сердце, — сказал он. — Какой мужчина в подобном случае стал бы говорить против себя? Кроме того, ты благородного происхождения и недурен собой; во всяком случае, так думают некоторые девушки. Что же касается богатства, то, как говорил мудрый царь нашего народа, богатые часто приделывают себе крылья и улетают. Больше того: я тебя полюбил и стал уважать, и я охотнее отдам свое единственное дитя тебе, чем любому лорду Англии.

— Я даже не знаю, что сказать, — прервал его Питер.

— Ничего не говори. Это твоя привычка, и неплохая. Слушай. Ты только что вспомнил о своих землях в Эссексе, в чудесной долине Дедхэма, как о пропавших. Так вот, они возвращены. Месяц назад я купил их и даже по цене более высокой, чем мне хотелось бы, так как на них были другие претенденты. И как раз сегодня я выплатил все в золоте и получил купчую. Она — на твое имя, Питер Брум, и, женишься ты на моей дочери или нет, земли будут твоими, когда я умру, потому что я обещал моей покойной жене помогать тебе, а она ребенком жила в вашем замке.

Взволнованный молодой человек вскочил на ноги и обратился, как было принято в то время, к святому, чье имя он носил:

— Святой Петр, благодарю тебя…

— Я просил тебя помолчать, — перебил его Кастелл, — к тому же, кроме бога, благодарить нужно только Джона, а не святого Петра, который имел к этим землям не больше отношения, чем отец Авраам или терпеливый Иов. Ну, с благодарностью или без, но эти земли твои, хотя я и не собирался пока говорить тебе об этом. А сейчас я хочу кое-что предложить. Во-первых, скажи мне, что думает Маргарет по поводу твоего каменного лица и сжатых губ.

— Откуда я знаю? Я никогда не спрашивал ее об этом. Вы запретили мне.

— Ха! Живя в одном доме, в вашем возрасте, я бы узнал все, и не нарушая слова. Однако темпераменты бывают разные, а ты слишком честен для влюбленного. Скажи, испугалась она сегодня, когда этот негодяй бросился на тебя с мечом?

Питер подумал:

— Не знаю, я не смотрел на нее. Я смотрел на шотландца и его меч, иначе был бы мертв я, а не он. Но, конечно, Маргарет сильно испугалась, когда тот негодяй схватил ее, ведь она громко позвала меня.

— Ну, и что же? Какая женщина в Лондоне не позвала бы на помощь такого парня, как Питер Брум, в подобном случае? Ладно, ты должен спросить Маргарет, и поскорее, если ты сможешь найти слова. Поучись у этого испанского лорда — шаркай ногой, кланяйся и льсти, рассказывай ей всякие басни про войну и посвящай стихи ее глазам и волосам. Питер, ты же не дурак. Неужели я в мои годы должен учить тебя, как ухаживать за женщинами!

— Может быть, сэр. Я не умею делать ничего подобного, а стихи мне трудно читать, не то что писать. Но я могу задать вопрос и получить ответ…

Джон Кастелл нетерпеливо покачал головой:

— Спрашивай, если ты хочешь, но никогда не принимай ответа, если он отрицательный. Лучше подожди и спроси еще раз…

— И если понадобится, — продолжал Питер, не замечая, что его прервали, — я могу переломать этому испанцу все его кости, как веточки.

— Ну что ж, возможно, тебе и придется это сделать прежде, чем все это кончится. Что касается меня, то я думаю, что кости ему ломать нужно. А ты поступай как знаешь, спрашивай как умеешь. Но спрашивай! Я хочу услышать ответ до завтрашнего вечера. Однако становится поздно, а мне нужно еще кое-что сказать тебе. Мне угрожает опасность. О моем богатстве прослышали за границей, и есть немало людей, которые мечтают поживиться. Среди них, я полагаю, и некоторые высокие персоны. Так вот, Питер, я хочу закрыть свою торговлю и удалиться туда, где никто не найдет меня, — в твой замок в Дедхэме, если ты приютишь меня там. Уже больше года прошло с того дня, как ты заговорил со мной о Маргарет. Я собираю свои деньги в Испании и Англии, вкладываю их небольшими суммами в надежные дела, покупаю драгоценности или одалживаю деньги купцам, которым я доверяю и которые не ограбят ни меня, ни моих близких. Ты хорошо работал у меня, Питер, но ты не купец, у тебя нет этого в крови. Денег у нас более чем достаточно, я передам свое дело другим. Они продолжат его под своим именем, но на паях, и, если бог позволит, святки мы будем проводить в Дедхэме.

В эту минуту открылась дверь, и в комнату вошел слуга, которого Кастелл посылал проследить за испанцем.

— Ну, что скажешь? — обратился к нему Кастелл.

Слуга поклонился и начал рассказывать:

— Я шел за сеньором, как вы приказали мне, до его дома, но он не заметил меня. Он живет неподалеку от Вестминстерского дворца, в том же большом доме, где и посол де Айала. Люди, стоявшие у его дома, снимали перед ним шляпы. Потом я приметил, что некоторые из них вошли в таверну. Я последовал за ними, заказал себе вина и стал прислушиваться к их разговорам. Испанские язык я знаю хорошо, ведь я служил пять лет в вашей конторе в Севилье. Они обсуждали сегодняшнюю драку и говорили, что если бы они поймали того длинноногого парня, имея в виду мастера Питера, то расправились бы с ним, так как он опозорил их, убив своей палкой шотландца, который был их начальником. Я разговорился с ними, выдав себя за английского матроса, бывавшего не раз в Испании. Они были слишком пьяны, чтобы задавать мне вопросы. А я спросил их о высоком сеньоре, который вмешался в драку, перед тем как прибыл король. Они объяснили, что это богатый сеньор, по имени д'Агвилар, но служить ему во время поста плохо, потому что он очень строг в религии, хотя во всем другом совсем не строг. Я сказал, что принял его за очень знатного дворянина, и тогда один из них ответил, что я прав и в Испании нет более высокого рода, чем род этого господина, но, к несчастью, его родословная не так уж чиста — в его крови есть немного чернил.

— Что это значит? — спросил Питер.

— Это испанское выражение, — объяснил ему Кастелл, — оно означает, что он незаконнорожденный и что в его венах есть кровь мавров.

— Потом я поинтересовался, что здесь делает этот господин, а солдат ответил мне, что с этим вопросом лучше обращаться к самому господу богу или к королеве Испании. В конце концов после еще одной кружки вина солдат рассказал мне, что этот сеньор большей частью живет в Гранаде и что если я навещу его там, то увижу немало прелестных женщин. А имя его маркиз Нигель. Я заметил, что это значит маркиз Никто, на что солдат заявил мне, что я слишком любопытен и что он именно так и хотел сказать — никто. Он тут же крикнул своим товарищам, что я шпион, и я решил, что пора уходить, а то они были так пьяны, что могли изувечить меня.

— Хорошо, Томас, — сказал Кастелл. — Сегодня ты на страже? Посмотри хорошенько, чтобы двери были на запоре и мы могли спать спокойно, не боясь испанских воров. Иди отдыхай, Питер. А я еще задержусь. Мне нужно написать письма в Испанию, чтобы отправить с кораблем, который уходит завтра вечером.

Когда Питер ушел, Джон Кастелл потушил все свечи, за исключением одной. Со свечой в руке он прошел в небольшой зал, в котором в старые времена, когда этот дом принадлежал знатному дворянину, находилась домашняя церковь. Здесь стоял алтарь и над ним распятие. Джон Кастелл преклонил колено перед алтарем — даже в этот ночной час он не был уверен, что за ним не следят чьи-нибудь глаза, — затем поднялся, проскользнул за алтарь, приподнял занавес и нажал пружину, скрытую в деревянной панели. Дверь открылась в крохотную потайную комнатку без окон, скрывавшуюся в толщине стены. Возможно, здесь когда-то священник хранил свое облачение или священные дары.

Сейчас в этой комнатке стоял простой дубовый стол, на нем свечи, небольшой деревянный ящик и несколько свитков пергамента. Джон Кастелл пал ниц перед этим столиком и начал горячо молиться отцу Аврааму. Хотя отец и крестил его, когда он был мальчиком, Джон Кастелл остался верен своей религии. Именно поэтому он так тревожился за свою тайну. Если это будет обнаружено, он погибнет — его уделом и уделом его семьи будет смерть, ибо в те времена не было более страшного преступления, чем молиться другому богу, кроме того, которому разрешала молиться святая церковь. Однако в течение многих лет он шел на этот риск, молясь так же, как молились его предки.

Окончив молитву, Кастелл покинул свою тайную молельню, закрыл потайную дверь и прошел в контору. Там он просидел до рассвета сначала за письмом к своему другу в Севилью, а потом зашифровывая его. Он запечатал письмо, сжег черновик, потушил свечу и подошел к окну посмотреть на восход солнца. В саду под его окном цвели бледные примулы, пели дрозды.

— Интересно, — сказал он вслух, — увижу ли я эти цветы, когда они вновь распустятся? У меня ощущение, что петля уже затягивается на моей шее. Я почувствовал это, когда проклятый испанец перекрестился за моим столом. Ну что ж, пусть будет что будет, я постараюсь скрывать правду, пока смогу, но если они откроют мою тайну, я не стану отрицать ее. Большая часть моих денег в сохранности, моего богатства им никогда не получить, теперь я устрою свою дочь — с Питером она будет в безопасности. Мне не нужно было откладывать это так долго, но я мечтал о хорошей партии для нее — ведь она, как христианка, могла на это рассчитывать. Я исправлю свою ошибку — не позже завтрашнего утра она будет помолвлена с Питером и не позже мая станет его женой. Бог моих отцов, дай нам спокойно и в безопасности прожить еще один месяц, а потом возьми мою жизнь, ибо я публично отрекся от тебя.

Раньше чем Джон Кастелл отправился к себе в спальню, Питер уже был на ногах — по правде говоря, он почти не спал эту ночь. Разве мог он заснуть, когда между заходом и восходом солнца судьба его изменилась столь удивительным образом. Еще вчера он был только помощником купца — подходящее ли занятие для человека, приученного владеть оружием и с честью носившего его? Сегодня Питер стал джентльменом, владельцем обширных земель, принадлежавших многим поколениями его предков. Вчера он был безнадежным влюбленным, так как в глубине души он никогда не верил, что богатый Джон Кастелл позволит ему, бедняку без кола, без двора, ухаживать на его дочерью — самой прекрасной и самой богатой невестой в Лондоне. Он уже просил однажды его разрешения, но, как и ожидал, получил отказ. Будучи человеком слова, Питер ни разу не сказал Маргарет ни единого нежного слова, не пожал ей руки, даже не смотрел ей в глаза. Иногда, правда, ему казалось, что она не была бы против, если бы он сделал что-нибудь подобное. Пожалуй, Маргарет бывала даже удивлена, что он этого не делает. Больше того: теперь он понял, что даже ее отец удивлен его сдержанностью. Такова была странная награда за добродетель.

Питер любил Маргарет. С тех пор как мальчиком он играл с ней, он не любил никого, кроме нее. Она одна заполняла его мысли днем и сны по ночам. Она была его надеждой, его путеводной звездой. Небо представлялось ему местом, где он всегда будет вместе с Маргарет, земля без нее могла быть только адом. Только ради нее он оставался в лавке Кастелла, подставляя свою гордую шею под ярмо торговца, занимаясь торговыми операциями, выслушивая грубости от купцов и знатных покупателей, принимая чеки, торгуясь, и все это без малейшего неудовольствия, хотя частенько ему казалось, что он не выдержит и отвращение к такой жизни задушит его. Ведь только из-за нее он оказался здесь, вместо того чтобы вдали отсюда мечом пробивать себе дорогу к славе и успеху или этим же мечом вырыть себе могилу. Здесь он мог быть рядом с Маргарет, мог касаться ее руки утром и вечером, видеть сияние ее необыкновенных глаз, а иногда, когда она наклонялась над ним, чувствовать ее дыхание на своих волосах. И вот теперь испытание приходит к концу — ему вдруг приоткрылись врата рая.

Но что, если Маргарет окажется ангелом с огненным мечом, запрещающим ему войти в рай? Питер трепетал при этой мысли. Ну что ж, пусть будет что будет, он не станет силой навязываться ей или звать на помощь ее отца. Он сделает все, чтобы завоевать ее благосклонность, а если потерпит поражение, благословит ее и не будет досаждать ей.

Рассвет еще только наступал, но Питер не мог дольше лежать в постели. Он встал и быстро оделся. У открытого окна он произнес молитву, поблагодарив бога за все прошлые милости, и попросил его благословения. Взошло солнце, и вдруг Питера охватило страстное желание оказаться на лоне природы, наедине с небом, птицами и деревьями. Ведь он родился в деревне и не любил город, а здесь, в Лондоне, куда ни пойдешь, обязательно всюду люди. Тут же он вспомнил, что теперь ему нельзя ходить по улицам одному, без охраны, — испанцы могут подкараулить его и захватить врасплох. Остается сад — туда он может пойти погулять.

Питер спустился по широкой дубовой лестнице, отпер дверь и очутился в саду. Хотя сад содержался не очень хорошо, но зато для Лондона он был достаточно велик. Сад окружала высокая стена. Одна из дорожек вела к старым вязам. Под ними была скамейка, невидимая из окон дома. Летом она была излюбленным местом Маргарет, которая также всей душой любила природу. Сад доставлял ей большую радость — почти все цветы были посажены ее руками.

Некоторое время Питер прогуливался по аллее. Случилось так, что Маргарет, тоже плохо спавшая этой ночью, проснулась рано и увидела Питера сквозь шторы окна. Ей стало любопытно, что он делает в саду в такой ранний час и почему он одет в свой лучший костюм. Может быть, подумала она, его обычная одежда оказалась порванной или испачканной во вчерашней стычке? Тут Маргарет вспомнила, как храбро вел себя Питер во время этого столкновения. Она как будто вновь увидела все это — как сильные руки Питера схватили огромного рыжего негодяя и швырнули его на землю, как Питер отражал удары сверкающей стали одной только тростью, потом последовал его удар, и оскорбитель упал мертвым.

Да, ее кузен Питер был настоящим мужчиной, хотя и несколько странным. Вспомнив некоторые непонятные для нее вещи, Маргарет пожала плечами и надула губки. Этот испанец за один час сказал ей больше учтивых слов, чем Питер за два года. К тому же испанец красив, и у него очень благородный вид. Но, в конце концов, испанец — это испанец, и все другие мужчины — только другие мужчины, а Питер — это Питер, человек особенный, интересующийся женщинами так же мало, как и торговлей.

Но почему же он, человек, который не интересуется ни женщинами, ни торговлей, живет здесь, думала она. Чтобы нажить богатство? Это было трудно предположить. Очевидно, деньги тоже мало его интересовали. Во всем этом была какая-то тайна. Маргарет очень хотелось бы заглянуть в сердце Питера и увидеть, что скрыто там. Ни один мужчина не имел права оставаться загадкой для нее. Да, в один прекрасный день она это сделает, чего бы это ей ни стоило.

Маргарет вспомнила, что она так и не поблагодарила Питера, больше того — предоставила ему идти домой с Бетти, а это путешествие, как она поняла из оживленного рассказа своей кузины, когда та раздевала ее, не доставило удовольствия ни ему, ни ей. Здесь надо разъяснить, что Бетти была сердита на Питера за то, что он однажды сказал ей, что она красивая дура, которая слишком много думает о мужчинах и слишком мало о своих делах. Маргарет подумала, что, когда начнется день со всеми его заботами, она уже не сможет поговорить с Питером, и решила сойти вниз, поблагодарить его и попробовать заставить его хоть на этот раз заговорить.

Итак, Маргарет завернулась в свой отороченный мехом плащ, накинула на голову капюшон, ибо апрельское утро было довольно холодным, и спустилась в сад. Однако, когда она оказалась в саду, Питера там уже не было. Маргарет пожалела, что она так рано пришла в сад, где было еще сыро, и стала подумывать, не пора ли ей вернуться. Тут она решила, что будет глупо, если кто-нибудь увидит ее, и направилась по дорожке, делая вид, что ищет фиалки. Но фиалок не было. Так она дошла до старых вязов в глубине сада и меж их древних стволов увидела Питера. Теперь она поняла, почему не нашла фиалок — их собрал Питер. В эту минуту он был занят том, что пытался, довольно неуклюже, связать их травою вместе с листьями в небольшой букет, в левой руке он держал фиалки, правой тянул за один конец травинки, а так как ему не хватало пальцев ухватить другой конец, то Питер пытался сделать это с помощью зубов. Наконец ему удалось затянуть узелок, но стебелек травы разорвался, и фиалки рассыпались. Тут у Питера вырвалось такое словечко, которое не следует произносить даже наедине с самим собой.

— Я знала, что это случится, — воскликнула Маргарет, — но никогда не думала, что ты способен рассердиться из-за такого пустяка.

Питер поднял глаза и увидел Маргарет, освещенную солнцем, свежую и прекрасную, как сама весна. Она с упреком покачала головой, и от этого движения капюшон упал, ее губы и глаза смеялись. Маргарет была так прекрасна, что при виде ее у Питера дрогнуло сердце. Но, вспомнив вырвавшиеся у него только что слова и кое-что сказанное накануне Кастеллом, он покраснел так отчаянно, что щеки Маргарет от сочувствия к нему тоже зарделись. Это было глупо, но Маргарет ничего не могла с собой поделать. Питер сегодня был какой-то странный, и это невольно взволновало ее.

— Для кого ты так рано собираешь фиалки? — спросила она. — Тебе сейчас нужно было бы молиться за душу шотландца.

— Меня совершенно не интересует его душа! — раздраженно буркнул Питер. — Если у этого негодяя была душа, то он должен был сам позаботиться о ней. А фиалки я собираю для тебя.

Маргарет изумленно раскрыла глаза. У Питера никогда не было привычки преподносить ей цветы. Неудивительно, что он выглядел так странно.

— Ну, тогда я помогу тебе связать их. Ты знаешь, почему я встала так рано? Это все из-за тебя. Я дурно вела себя вчера вечером. Я рассердилась, потому что ты перечил мне, когда я хотела остаться посмотреть на короля. Я так и не поблагодарила тебя за все, что ты сделал, хотя в глубине души я так признательна тебе. Ты выглядел очень благородно, стоя с мечом в руке, окруженный англичанами. Иди сюда, и я как следует поблагодарю тебя.

Питер от растерянности выронил и остальные фиалки. В этот момент его осенила идея, и он сказал:

— Ты видишь, я не могу подойти к тебе. И если ты действительно хочешь отблагодарить меня за такой пустяк, иди сюда и помоги мне собрать эти фиалки, черт бы их побрал, у них такие короткие стебли!

Маргарет чуть помедлила, затем подошла поближе, наклонилась и начала подбирать фиалки одну за другой. Питер рассыпал их на довольно большом пространстве, и сначала он и Маргарет находились далеко друг от друга, но по мере того как фиалок становилось все меньше, они сближались. Наконец на земле остался только один цветок, и оба потянулись за ним. Маргарет схватила фиалку, а Питер — ее руку. Они выпрямились, и лица их оказались совсем рядом — глаза Маргарет сияли, а в глазах Питера вспыхнуло пламя. Секунду смотрели они друг на друга, и неожиданно Питер поцеловал ее в губы.

ГЛАВА IV. ВЛЮБЛЕННЫЕ

— Питер! — задохнулась от волнения Маргарет. — Питер!

Но Питер не отвечал, только его лицо стало таким бледным, что шрам от удара меча, пересекавший щеку, казался красной ниткой узора, вышитого на белой скатерти.

— Питер, — повторила Маргарет, освобождая свою Руку, — ты понимаешь, что ты сделал?

— По-моему, ты сама понимаешь, — пробормотал Питер, — зачем же мне объяснять?

— Значит, это не случайно! Значит, ты действительно хотел этого! И тебе не стыдно!

— Если бы это было случайно, то я не прочь чаще сталкиваться с такими случайностями.

— Питер, пусти меня! Я сейчас же скажу обо всем отцу.

Питер радостно улыбнулся:

— Можешь все рассказать ему. Он не будет сердиться. Он сам сказал мне…

— Питер, как ты смеешь еще и лгать! Не хочешь ли ты убедить меня, что мой отец велел тебе поцеловать меня и сделать это непременно в шесть часов утра?

— Он ничего не говорил о поцелуях, но я думаю, что он имел это в виду. Он сказал мне, что я могу просить тебя выйти за меня замуж.

— О, это совсем другое дело! — ответила Маргарет. — Если бы ты попросил меня выйти замуж и я после долгого раздумья сказала бы «да», чего мне, конечно, не следовало бы делать, тогда, может быть, перед нашей свадьбой ты мог бы поцеловать меня… А ты начал с этого, и это бессовестно и безнравственно с твоей стороны, и я никогда не буду больше разговаривать с тобой.

— Тем более я должен поговорить с тобой, — покорно заметил Питер,

— раз у меня есть такая возможность. Ты не должна уходить, прежде чем не выслушаешь меня. Послушай, Маргарет, я люблю тебя с той поры, когда тебе было еще двенадцать лет…

— Это новая ложь, Питер, или ты сошел с ума. Если ты любишь меня целых одиннадцать лет, ты бы сказал мне об этом.

— Я давно хотел сказать, но твой отец запретил мне. Я просил у него разрешения пятнадцать месяцев назад, по он взял с меня слово, что я ничего не скажу тебе.

— Ничего не скажешь?.. Но он же не мог заставить тебя обещать никак не показывать этого.

— По-моему, это одно и то же. Теперь я понимаю, что вел себя, как дурак, и, кажется, упустил время.

Питер выглядел таким удрученным, что Маргарет несколько смягчилась.

— Ну что ж, — сказала она, — по крайней мере, это было честно, и я рада, что ты честен.

— Ты только что сказала, что я лгал… дважды. Если я честен, как я мог лгать?

— Я не знаю. Для чего ты загадываешь мне загадки? Дай мне уйти и постарайся забыть все это.

— Только после того, как ты прямо ответишь мне. Ты выйдешь за меня замуж? Если нет, то тебе незачем уходить, потому что тогда уйду я и не буду больше тебя беспокоить. Ты знаешь меня и знаешь все обо мне. Мне нечего тебе больше сказать, кроме того, что, хотя ты можешь найти более красивого мужа, ты никогда не найдешь такого, который любил бы тебя и заботился о тебе больше, чем я. Я знаю, что ты очень красива и очень богата, а я некрасив и небогат. Я не раз молил небо, чтобы ты была не такой богатой и не такой красивой, потому что иногда это приносит несчастье женщине, когда она честна и имеет только одно сердце, чтобы отдать его мужчине. Но это так, и я не могу ничего изменить. И хотя у меня мало шансов на успех, но я решил довести дело до конца. Есть ли у меня какая-нибудь надежда, Маргарет? Скажи мне и положи конец моим страданиям. Я ведь не умею много говорить.

Теперь заволновалась Маргарет, обычная кокетливая уверенность покинула ее.

— Так делать не полагается, — прошептала она, — и я не хочу… Я поговорю с отцом. Он даст тебе ответ.

— Не нужно беспокоить его, Маргарет. Он уже сказал свое слово. Его самое большое желание — чтобы мы поженились. Твой отец хочет оставить торговлю и поселиться с нами в Дедхэме, в Эссексе. Он купил там имение моего отца.

— Ты полон странными новостями сегодня утром, Питер.

— Да, Маргарет, колесо нашей жизни, которое тащилось так медленно, сегодня закрутилось. Наверно, бог там, над нами, подхлестнул лошадей нашей судьбы, и они понеслись галопом, куда — я не знаю. Будут ли они бежать вместе или врозь? Это ты должна сказать.

— Питер, — попросила она, — дай мне немного подумать.

— Хорошо, целых десять минут по часам, а если нет, то всю твою жизнь, потому что я соберу свои вещи и уеду. Пусть говорят, что я боялся быть схваченным за убийство солдата.

— Это нехорошо с твоей стороны — так настаивать.

— Нет, так лучше для нас обоих. Может быть, ты любишь другого?

— Должна тебе признаться, да, — прошептала Маргарет, незаметно взглянув на него.

Тут Питер, как ни крепок он был, побледнел и в волнении отпустил ее руку, все еще державшую фиалки. Маргарет с удивлением посмотрела на него.

— Я не имею права спрашивать тебя, кто он, — пробормотал Питер, пытаясь прийти в себя.

— Конечно, нет, но я скажу тебе: это мой отец. Какого еще мужчину я могу любить?

— Маргарет, — с гневом вскричал Питер. — Ты дразнишь меня!

— Почему? Какого еще мужчину могу я любить… разве только тебя…

— Я не могу больше переносить эту игру! — вырвалось у Питера. — Прощайте, госпожа Маргарет. Да будет с вами бог! — И он бросился бежать.

— Питер! — позвала она, когда он пробежал уже несколько ярдов. — Хочешь взять эти фиалки на прощанье?

Питер остановился.

— Тогда иди сюда и возьми их.

Питер подошел. Чуть дрожащими пальцами Маргарет стала прикалывать цветы к его камзолу, придвигаясь все ближе к нему, пока ее дыхание не коснулось его лица, а волосы не задели его шляпу. И не важно, как это случилось, но фиалки опять оказались на земле, она вздохнула, а Питер обнял ее своими сильными руками и начал целовать в волосы, в глаза, в губы. Она не сопротивлялась.

Наконец она оттолкнула его и, взяв за руку, заставила сесть на скамейку и сама села на некотором расстоянии.

— Питер, — прошептала она, переводя дыхание, — я должна сказать тебе кое-что. Питер, ты плохо думаешь обо мне? Нет, нет, молчи, теперь моя очередь говорить. Ты думаешь, что я бессердечная и играю тобой. Я делала это только для того, чтобы убедиться, что ты действительно любишь меня. Теперь я уверена и хочу сказать тебе. Я люблю тебя так же давно и так же сильно, как и ты. Иначе разве я не могла бы выйти замуж за кого-нибудь из моих многочисленных поклонников? И признаюсь тебе, к стыду своему, однажды я так рассердилась на тебя за твое молчание, что чуть не вышла замуж за другого. И все-таки я не смогла сделать этого. Питер, когда я увидела вчера, как ты с одной только тростью в руках защищал меня, и подумала, что тебя могут убить, тогда я поняла всю правду, и сердце мое чуть не разорвалось. И если бы ты умер, оно разорвалось бы. Но теперь все это позади, и мы знаем тайну друг друга. Ничто теперь не разлучит нас. Только смерть.

Так говорила Маргарет, и Питер жадно впитывал ее слова, подобно тому как пустыня, иссушенная годами засухи, впитывает капли дождя. Он смотрел в ее лицо, с которого исчезла насмешливость, — это было лицо самой прекрасной и самой серьезной женщины, к которой неожиданно пришло сознание, что такое жизнь со всеми ее радостями и тяготами. Когда Маргарет кончила говорить, этот молчаливый мужчина, который даже в минуту величайшего счастья оставался немногословным, сказал:

— Бог был добр к нам! Поблагодарим его.

Так они и сделали. Их молитва была детски простодушной, они верили, что сила, которая соединила их, научила любить друг друга, благословит и защитит их от всех бед, врагов и зла на всю жизнь.

Они еще долго сидели, то разговаривая, то опять замолкая. И вдруг после одного из таких моментов блаженного молчания они оба чего-то испугались — так бывает, когда темная туча среди ясного дня вдруг закрывает солнце и грозит ураганом и ливнем.

— Пойдем, уже пора, — сказала Маргарет. — Отец будет искать нас.

Они молча вышли из укрытия старых вязов на поляну. И вдруг Маргарет заметила, что ее нога наступила на чью-то тень. Она подняла глаза: перед ней стоял не кто иной, как сеньор д'Агвилар, серьезно и немного иронически смотревший на них. Возглас испуга вырвался у Маргарет, а Питер, повинуясь инстинкту храброго человека, всегда идущего навстречу опасности, шагнул к испанцу.

— Матерь божья! Уж не приняли ли вы меня за вора? — В голосе д'Агвилара была насмешка.

Чтобы не столкнуться с Питером, испанец посторонился.

— Извините, сеньор, — ответил, придя в себя Питер, — но вы появились столь неожиданно. Мы меньше всего ожидали видеть вас здесь.

— Не более, чем я мог думать, что, встречу вас. Мне кажется, в саду несколько неуютно в такое холодное утро. — И д'Агвилар оглядел их обоих своими внимательными, насмешливыми глазами. Под его испытующим взглядом молодые люди покраснели. — Позвольте мне объяснить, — продолжал д'Агвилар. — Я явился сюда так рано по вашему делу — предупредить вас, мистер Питер, чтобы вы не выходили сегодня из дому, так как есть приказ о вашем аресте, а я еще не имел возможности уладить это дело и добиться его отмены Совершенно случайно я встретил ту красивую леди, которая была с вами вчера. Она возвращалась с рынка и сказала мне, что она ваша кузина. У нее добрая душа. Она привела меня в дом и, узнав, что ваш отец, которого я хотел повидать, молится в старой часовне, проводила меня до ее дверей. Я вошел, но никого не увидел и, подождав немного, спустился через открытую дверь в этот сад, решив погулять, пока кто-нибудь не выйдет. Ну, и, как видите, мне посчастливилось гораздо больше, чем я мог надеяться.

— Так, — заметил Питер. Маневры этого человека и его пространные объяснения были ему неприятны. — Надо найти господина Кастелла.

— Мы очень благодарны вам, что вы пришли предупредить нас, — пробормотала Маргарет. — Я пойду поищу отца. — И она проскользнула мимо испанца.

Д'Агвилар посмотрел ей вслед и обернулся к Питеру:

— Вы, англичане, крепкие люди: вы не боитесь холодного весеннего воздуха. Хотя в таком обществе и я бы не побоялся. Она поистине красавица. У меня есть кое-какой опыт по этой части, но такой женщины я никогда еще не видел.

— Моя кузина достаточно хороша, — холодно ответил Питер, которому весьма не понравились слова испанца.

— Да, — продолжал Д'Агвилар, не обращая внимания на тон Питера, — она так хороша, что достойна иного положения — не дочери купца, а благородной леди, графини, правящей городами и землями, а может быть, даже королевы. Королевская одежда и украшения очень пошли бы ей.

— Моя кузина не ищет этого. Она счастлива своим скромным жребием,

— возразил Питер и тут же добавил: — А вот и господин Кастелл.

Д'Агвилар направился навстречу купцу и вежливо приветствовал его. От его внимания не ускользнуло, что, несмотря на все усилия, прилагаемые Кастеллом, чтобы выглядеть спокойным, ему это явно не удавалось.

— Я очень ранний гость, — обратился к нему д'Агвилар, — но я знаю, что вы, деловые люди, поднимаетесь вместе с жаворонками, а мне хотелось застать нашего друга раньше, чем он выйдет отсюда. — И д'Агвилар объяснил причину своего прихода.

— Благодарю вас, сеньор, — ответил Кастелл, — вы очень добры ко мне и к моей семье. Я весьма сожалею, что вам пришлось ожидать меня. Мне сказали, что вы искали меня в часовне, но я уже успел уйти оттуда в контору.

— Да, я смог убедиться в этом. Какое необычное это место — ваша старая часовня! В ожидании вас я прошел в алтарь и прочитал молитву, которую не успел совершить дома.

Кастелл чуть заметно вздрогнул, быстро глянул на д'Агвилара и переменил тему разговора. Он предложил испанцу позавтракать вместе с ним. Однако тот отказался, объяснив, что спешит по их делам и своим собственным, и попросил разрешения прийти к ним ужинать завтра, в воскресенье, а заодно и рассказать, как идут дела, — предложение, не принять которое Кастелл не мог.

Итак, испанец вежливо откланялся и вышел из дома. Он пришел сюда пешком и без сопровождающих. Свернув за угол, Д'Агвилар столкнулся не с кем иным, как с Бетти. Она возвращалась откуда-то с поручением, которое ей показалось удобным выполнить именно сейчас.

— Как! — воскликнул Д'Агвилар. — Опять вы! Святые очень добры ко мне сегодня. Прошу вас, сеньора, пройдемте немного со мной. Мне хочется спросить вас кое о чем.

Помедлив секунду, Бетти согласилась. Не часто случалось ей пройти по Холборну с таким благородным кавалером.

— Пусть вас не смущает ваше скромное платье, — говорил Д'Агвилар:

— с такой фигурой, как ваша, можно одеваться во что угодно.

Этот комплимент заставил Бетти покраснеть от удовольствия — она очень гордилась своей фигурой.

— Не хотелось бы вам, — продолжал Д'Агвилар, — иметь мантилью из настоящего испанского кружева? Ну, так вы получите ее. Я привез одну такую мантилью из Испании и преподнесу ее вам. Я не знаю ни одной женщины, которой она пойдет больше, чем вам. Однако, госпожа Бетти, вы сказали мне неправду о вашем хозяине. Я пошел в часовню и не нашел его там.

— Он был там, сеньор, — возразила Бетти, стараясь оправдаться перед этим приятным и изысканным иностранцем. — Я видела, как он вошел туда за минуту до вашего появления и не выходил оттуда.

— Но куда же он девался, в таком случае, сеньора? Может быть, там есть склеп?

— Не знаю, но там, за алтарем, есть маленькая комнатка.

— Вот как! А откуда вы знаете?

— Однажды я услышала голос за занавесом, приподняла его и увидела приоткрытую потайную дверь. За ней был господин Кастелл, он стоял на коленях перед столиком и произносил молитву.

— Как странно! А что было на столике?

— Только деревянный ящик странной формы, похожий на маленький домик, два подсвечника и несколько свертков пергамента. Но, сеньор, я совсем забыла — я обещала господину Кастеллу никому не рассказывать об этом. Он тогда обернулся и бросился на меня, как сторожевой пес. Вы ведь никому не скажете о том, что я вам рассказала?

— Никогда. Меня не интересуют частные дела вашего хозяина. Я хочу спросить вас о другом. Скажите, почему ваша прелестная кузина не замужем? Разве у нее нет поклонников?

— Поклонников? О, сколько угодно, но она отказывает им и делает вид, что они ее не интересуют.

— Может быть, она влюблена в своего кузена, этого длинноногого, здоровенного и крепколобого мастера Брума?

— О нет, сеньор, не думаю. В него не может влюбиться ни одна женщина — он слишком суров и молчалив.

— Я согласен с вами, сеньора. Но тогда, вероятно, он влюблен в нее?

Бетти покачала головой.

— Питер Брум не думает о женщинах, сеньор. Во всяком случае, он никогда не говорит ни о них, ни с ними.

— Ну, это как раз доказывает обратное. Но, в конце концов, ведь это не наше с вами дело. Я просто рад услышать, что между ними ничего нет, потому что ваша хозяйка должна выйти замуж за человека высокого рода и стать благородной леди, а не женой купца.

— Конечно, сеньор. Хотя Питер Брум не купец, по крайней мере по рождению. Он дворянин и был бы сэром Питером Брумом, если бы его отец не сражался против нынешнего короля и не лишился своих земель. Питер Брум солдат, и, говорят, очень храбрый. В этом все могли убедиться вчера вечером.

— Без сомнения. Пожалуй, он со своим суровым лицом и молчаливостью мог бы стать великим полководцем, если бы подвернулся случай. Однако, сеньора Бетти, скажите мне, как это могло случиться, что вы, такая красавица, — и д'Агвилар поклонился, — до сих пор не замужем? Я не думаю, чтобы это было от недостатка в претендентах на вашу руку.

И опять Бетти, эта глупая девушка, покраснела от удовольствия.

— Вы правы, сеньор, — ответила она, — у меня их много, но я в этом отношении похожа на свою кузину — они мне не нравятся. Хотя мой отец потерял свое состояние, я благородного происхождения, и, полагаю, именно поэтому меня не привлекают все эти простолюдины. Я скорее останусь здесь навсегда, чем выйду замуж за кого-нибудь из них.

— Вы совершенно правы, сеньора, — проникновенно сказал д'Агвилар.

— Не позорьте вашу кровь. Выходите замуж только за человека, равного вам по происхождению. Для такой прекрасной и обворожительной девушки это не будет трудно. — И он посмотрел в ее большие глаза с выражением нежного обожания.

Теперь, когда они уже шли по полю, где встречалось мало людей, проявления этой нежности со стороны испанца становились все откровеннее, и тщеславная Бетти, которая тем не менее была гордой и честной девушкой, сочла за лучшее заявить, что ей нужно возвращаться. Несмотря на протесты д'Агвилара, она оставила его и побежала обратно, не чуя под собой ног от счастья.