Издательство «Прогресс» выпускает на иностранных языках книги серии «Свидетельства об СССР», которые адресованы зарубежному читателю. Авторы книг этой серии — посетившие СССР прогрессивные журналисты, писатели, общественные и политические деятели из разных стран — рассказывают, что они видели в нашей стране, о своих встречах с советскими людьми, о различных сторонах жизни общества развитого социализма.

Книги этой серии в переводе на русский язык в несколько сокращенном виде предлагаются вниманию советского читателя. Сокращения сделаны в основном за счет приводимых авторами общих сведений об СССР, фактических данных по истории, политике, экономике, культуре, которые, несомненно, интересны для зарубежного читателя, но хорошо известны каждому советскому человеку. Хотя в этих книгах, возможно, много общеизвестного, тем не менее наш читатель с интересом прочтет о личных, непосредственных впечатлениях иностранных авторов о Советском Союзе, о том, какой они видят и как воспринимают советскую действительность.

G. Stein

ICH WEIS EIN GEORGIEN

Berlin, Verlag der Nation, 1981

Зарубежные авторы о Советском Союзе

Гюнтер, Штайн

Я ЗНАЮ ГРУЗИЮ

Издательство «Ферлаг дер Нацьон», 1981

Перевод на русский язык «Прогресс», 1984

Горячий прием

Все накалено, все волнуется и шумит в этой адской котловине, гигантской эллиптической сковородке под курящимся голубой дымкой прозрачным колпаком. По зеленому, как море, полю туда-сюда носятся одетые в белоголубую форму толпы людей, сопровождаемые то как бы настороженной, выжидающей тишиной, то страстным, возбуждающим ревом. Как бы пятнами сажи покрыты отвесно поднимающиеся стены этой котловины, черные от черных костюмов, черных волос и черных глаз шестидесяти тысяч курящих грузин, среди рук и ног которых от моих костей, кажется, ничего не останется. Все плавится под палящим зноем: персикового цвета мороженое в моей правой руке, фотоаппарат — в левой, черная рубашка Нодара, сидящего рядом со мной, бетонные дорожки, воздух. На раскаленные скамейки садятся лишь тогда, когда нападающие тбилисцев быстро возвращаются от ворот москвичей на свою половину поля. Но вот уже все вскакивают опять.

«Ва-аша-а!.. Ва-аша-а!» — грузинское «ура» — проносится над стадионом.

Снова атакуют тбилисцы.

Громко выражают неудовольствие при неудачах, громко смеются, когда удается перехитрить противника. В ушах постоянный шум. Нодар смотрит на меня почти осуждающе, потому что я лижу свое мороженое, внешне не реагируя на внезапно наступающую тишину, сквозь которую лишь иногда раздаются подстегивающие, пронзительные крики.

Вдруг снова раздается оглушающий грохот, громоподобные крики: «Ва-аша-а!.. Ва-аша-а!» Будто подброшенные какой-то гигантской пружиной, нет, подхваченные невиданной реактивной силой межпланетного корабля, все вскакивают с мест.

«Г-о-о-о-л!.. Г-о-о-о-л!.. Г-о-о-о-л!» — кричат они, жестикулируя. — Ва-аша-а!"

Мужчины бросаются друг другу в объятия, вафля от моего мороженого "приземляется" на чьей-то черной рубашке. Высоко в воздух взлетают кепи и фетровые шляпы, даже пиджаки и сумки, а затем — когда я хочу сфотографировать это столпотворение — и мой фотоаппарат.

"Ва-аша-а!"

Черт побери! Ну и прекрасный прием готовит мне Тбилиси! А еще и трех часов не прошло, как я нахожусь здесь, в Грузии, в этой стране, которую весь мир прославляет за ее гостеприимство и в которую я с таким воодушевлением решил отправиться путешествовать, после того как перевел книгу "Я вижу солнце"…

Нодар Думбадзе, автор этой книги, встретил меня самым радушным образом, сразу же накормил и повез на матч, билеты на который приготовил заранее. Но теперь он обо мне не заботится, суетится, как и все в этой сутолоке, и, совсем не замечает, как из этого лабиринта коленок и сумок я судорожно вылавливаю свой фотоаппарат.

Никто, кажется, за мной не наблюдает. Но как только грохот прекращается и я с помощью неуклюжих движений снова поднимаюсь на ноги, то в некотором отдалении от меня слышится сдержанный смех. Немного смущенный, немного рассерженный, я оборачиваюсь назад и встречаю явно смеющийся взгляд больших черных глаз. Справа, тремя-четырьмя рядами выше, сидит, словно пламя на сплошном черном фоне, молодая женщина в огненно-красной одежде и смотрит на меня сверху вниз. С едва заметной улыбкой на привлекательном смуглом лице, обрамленном черными как смоль волосами, она наблюдает за мной.

— Господи, на что похожа ваша камера?! — кричит в этот момент Нодар.

Волны восторга снова прибили его ко мне. Он берет из моих рук фотоаппарат, смущенно осматривает его со всех сторон, рукавом рубашки вытирает с него пыль.

— Его выбили у вас из рук случайно, не преднамеренно, — говорит он подавленно, неодобрительно качая головой. — Я думаю, что мне надо извиниться перед вами за моих земляков. Мы, грузины, ужасные люди, ужасные! Мы не произносим ни одного слова, не жестикулируя руками. Да что там руками! Мы размахиваем руками и ногами, дергаемся всем телом, когда разговариваем. Тем более если какой-нибудь праздник. Крестины или свадьба… А на футболе — тут уж ничто не удержит! Но чтобы преднамеренно — нет!

Нодар выглядит трогательно в своем стремлении утешить меня. Но, взглянув на мое лицо, он приходит в изумление.

— Вы сияете так, словно вам кто-то преподнес подарок!

— Может быть… Почему нет? — отвечаю я неопределенно, когда мы садимся.

— Знаете, что говорит наша народная мудрость? Послушайте: "Когда смеется один — он смеется над самим собой, когда смеются двое — они смеются друг над другом, а когда смеются трое — значит действительно есть над чем посмеяться!" Видите, — прыская от смеха, он стучит себя по ляжке, — здесь смеются двое!

Это рассеивает остаток моего раздражения: Нодар не замечает, что смеются трое. Или все-таки?.. От внимания такого писателя, как он, подобного рода вещи едва ли могут ускользнуть…

Нодар Думбадзе, представитель среднего поколения писателей Грузии, относится к числу популярнейших из них. Своими романами и пьесами он завоевал признание авторитетной публики и по ту сторону Кавказских гор. И не так, как некоторые эквилибристы от литературы, которые, стремясь поразить своих читателей захватывающими дух произведениями, возносятся на головокружительную высоту, откуда сами они людей на земле видят или расплывчато, причудливо искаженно, или совсем их не видят. Думбадзе из другого теста — это писатель с большим, теплым сердцем, которое понимает радость и страдание других. Я ощутил это во время перевода его книги, этой тонко пересказанной истории о достойной любви, о смелой девушке Хатие, которая ничего не различает в мире, кроме солнца, и ее друге Сосо, который надежно поддерживает и усиливает ее веру в возвращение зрения. Так поэтично и при этом не сентиментально, иногда даже с освежающим зарядом юмора, может писать лишь тот, кто живет с людьми, кто им близок, кто тесно связан с лучшими представителями народа.

Все это снова вспоминается мне тогда, когда после незабываемого футбольного матча, который закончился победой "Динамо" (Тбилиси), мы с Думбадзе выбираемся со стадиона. Крепкого телосложения, он идет впереди меня. Его, как и меня, со всех сторон толкают и подталкивают, однако его это ничуть не нервирует. Наоборот, лишь в центре этой человеческой массы он, кажется, по-настоящему хорошо себя и чувствует, приветствуя повсюду друзей и знакомых, иногда громким возгласом через головы людей, иногда рукопожатием, а иногда объятиями и поцелуем. Представлял ли я его себе таким дома, сидя за письменным столом? Трудно сказать.

Не зная его книги о юноше Сосо и слепой Хатие, я бы искал в произведениях этого жизнерадостного мужчины любые, какие угодно достоинства, но уж наверное не нежную поэзию; в лучшем случае я искал бы то чувство бесстрашия, с каким его литературные герои идут навстречу жестоким ударам судьбы, искал бы ту самоотверженную смелость, которую я не могу назвать иначе как рыцарской.

Но, как говорится, внешность обманчива часто даже у соотечественников. И как литературный переводчик я знаю: хочешь составить себе мнение об иностранце — остерегайся вдвойне поспешного суждения. Если какой-то человек вырос под другим небом и воспитывался на других традициях, если он живет и работает в других исторических и общественных условиях, то как мне о нем судить или даже его понять, не зная вчерашнего, сегодняшнего и завтрашнего дня его народа? Почти тридцать лет перевожу я древнюю и современную украинскую и русскую прозу и всегда снова и снова ищу непосредственных контактов с теми народами, которые создали эту литературу, с людьми, чьи мысли, чувства и стремления отображаются в ней. И разве не это любопытство увлекает меня так часто ездить по Советской стране — в Ленинград на Неве, в огромный морской порт Одессу, в Казань на Волге, в Киев на Днепре, в Харьков и Полтаву, в село Кандыбино и бесчисленное множество других деревень, в Новосибирск, Ульяновск, Луцк и все снова и снова в Москву? Конечно же, любопытство к людям, другим традициям, обычаям и привычкам, к жизни русских, украинцев и татар…

А теперь меня интересует Грузия, и виноват в этом прежде всего Нодар Думбадзе, так как прежде, чем начать переводить его книгу, я читал различную литературу по грузинской истории и культуре. То, что я открыл для себя в процессе ознакомительного чтения, увлекло меня настолько, что я стал читать все больше и больше книг о Грузии. Очарованный этим чтением, я решил обязательно хоть раз съездить туда, чтобы спокойно посмотреть все самому. Спокойно…

Однако Грузия и спокойствие, как я быстро замечаю, — это все равно что огонь и вода. Я не могу прийти в себя. Едва мы покинули стадион, как Нодар жестом и возгласом: "Хе, Амиго Николо" подзывает такси, и вот мы уже мчимся по улицам Тбилиси. По дороге Нодар обращает мое внимание то на одно, то на другое. Он хочет показать и разъяснить мне абсолютно все.

— Видите горную цепь вокруг? Тбилиси расположен в огромной котловине. Поэтому здесь редко бывает холодно и почти не выпадает снега зимой. "Тбили" означает "теплый". Наша столица получила свое название от теплых серных источников… Видите на горе руины? Это древняя крепость Нарикала. Вы, разумеется, знаете, сколько лет Тбилиси?

— Полторы тысячи, — отвечаю я сразу же. — Я недавно прочитал об этом.

— Да, в V в. город был основан царем Вахтангом и за это время сорок раз разрушался и, — он многозначительно поднимает брови, — сорок раз возрождался! Какая жизнеутверждающая сила, не правда ли?! От Трои, Вавилона, Милета и Карфагена остались всего лишь развалины!

Мы едем по берегу Куры, которую грузины называют Мтквари, и Нодар обращает мое внимание на старую церковь, которая возвышается на отвесной скале на другом берегу реки. Это храм Метехи. Позади него некогда находился дворец царицы Тамары, при которой страна пережила свой расцвет, а грузинский национальный поэт Шота Руставели создал дошедшую до наших дней эпическую поэму "Витязь в тигровой шкуре".

Вдруг Нодар прерывает свой рассказ.

— Ах, я еще не представил вам нашего водителя, он является тоже своего рода достопримечательностью Тбилиси. Николай Георгадзе.

Водитель поворачивает голову назад. Простое, загорелое лицо с густыми белыми бровями и белыми усами.

— Меня называют Амиго Николо, — говорит он усмехаясь и смотрит на меня молодыми сияющими глазами.

— Откуда у вас итальянское имя?

— О, да это долгая история, — отвечает он скромно и умолкает.

Я узнаю эту историю от Нодара: во время войны Георгадзе тяжело раненным попал в плен, оказался в одном из лагерей в Германии, после выздоровления бежал, попал в Италию и в предместьях Турина присоединился к итальянскому партизанскому отряду. Там во время одного дерзкого налета он взял в плен немецкого генерала вместе с его элегантным итальянским автомобилем "Лансиа". В этом автомобиле он возил затем своего командира, будущего сенатора Джовани Бурландо, отступал с боями вместе с отрядом за Альпы, к французским маки, а после… А после всего этого снова сел за руль и на такси возит пассажиров по двум тысячам — длиной более восьмисот километров — улиц Тбилиси, по сохраненным на территории столицы рощам с пятьюдесятью двумя тысячами деревьев, хотя здесь и было уложено свыше полумиллиарда квадратных метров асфальтового покрытия. Таков Амиго Николо, один из тысяч водителей такси Грузии, которые ежегодно накатывают почти полмиллиарда километров, советский гражданин Николай Георгадзе, которому Луиджи Лонго после войны прикрепил на грудь памятную медаль города Турина и Звезду Гарибальди.

Когда мы, проехав огромный район новостроек, расположенный у подножия горы, немного в стороне от оживленных улиц, выходим из машины, я крепко жму этому внушающему уважение мужчине большую добрую руку, хочу ему что-нибудь сказать и ищу подходящие слова, которые не были бы ни затасканными, ни высокопарными. Он замечает это, тактично не подает виду и желает мне счастливых дней в Грузии. "Прежде всего друзей, много новых и по крайней мере одного хорошего друга! Зачем так прощаться? Люди всегда встречаются снова! Нах-вамдис — до свидания!"

Прежде чем я пришел в себя, Нодар представляет мне нескольких вежливых мужчин, которые явно уже нас ожидали, и, оставив меня стоять с незнакомыми, уносится с Амиго Николо в такси.

— Нахвамдис!

Вежливые мужчины, как я узнаю, являются сотрудниками одного из литературных журналов. Мне бросается в глаза один мужчина, лет сорока пяти, стоящий в середине. С первого же взгляда меня привлекает его ясное, вызывающее доверие лицо, энергичные черты которого позволяют предположить, что он занимает какой-то руководящий пост. Во время знакомства он представляется: Зураб Ахвледиани. Он заботливо осведомляется, хорошо ли я доехал, получил ли приличную комнату в гостинице и ел ли я уже что-нибудь. Когда я благодарю за заботу и уверяю, что всем очень доволен и уже пообедал, он, снисходительно улыбаясь, говорит, что это был, вероятно, "обычный" обед, а сейчас, заверяет он, предстоит "настоящий", и приглашает меня на него. Но сначала…

С некоторой торжественностью Зураб Ахвледиани приглашает меня проследовать за ним через широкие и высокие ворота парка так, будто я давно уже был готов к этому моменту. Однако Нодар говорил мне перед этим о посещении музея грузинского искусства и ни слова не сказал о кладбище, ибо я вижу, что это — своего рода пантеон, мемориальное кладбище города. Над стройными кипарисами возвышается белая многоугольная башня с высокими узкими окнами, которая венчает красивое круглое строение — церковь Давида.

Я готов к тому, что меня подведут к одной или нескольким мемориальным могилам, где захоронены знаменитые грузины, и мне становится неловко оттого, что я пришел сюда с пустыми руками, без цветов. Притом будучи немцем, участником войны. Может, это такой же мемориал, как на Унтер-ден-Линден у нас в Берлине? Может, надгробный памятник неизвестному солдату, воздвигнутый в честь павших граждан Грузии, воевавших в составе армии генерала Леселидзе, которая в 1942 году изгнала фашистов с Кавказа, и тех шестисот тысяч жителей республики, которые, как и Амиго Николо, защищали Советскую страну на всех фронтах войны?

…Когда по отлогому склону горы мы поднимаемся в другой пантеон и проходим сквозь длинные ряды ухоженных могил, я мысленно учитываю, как мне кажется, любую неожиданность. И не учитываю лишь одну-единственную, о которой смутно начинаю догадываться лишь тогда, когда мы останавливаемся возле могилы, на надгробном мраморном камне которой под надписью на грузинском языке, наполовину скрытой ветками, что-то написано латинскими буквами.

— Если позволите, Гюнтер, — Зураб Ахвледиани указывает на памятный обелиск, — именно к этой могиле мы хотели вас привести. Здесь вы сами можете убедиться в том, как на грузинской земле дорожат памятью о вашем знаменитом соотечественнике, — говорит он своим глухим голосом.

Соотечественник? Кто же это? Может, Рихард Меке-лайн? Бегло вспоминаю симпатичного профессора, который после войны, будучи сам ориенталистом, на первых курсах Гумбольдтского университета в Берлине вел семинары по русскому языку; он часто рассказывал нам о Грузии. Как только речь заходила о стране его мечтаний, он тут же страстно увлекался и забывал обо всем на свете, даже если он находился на проезжей части оживленной Фридрихштрассе. Профессор Рихард Мекелайн сделал многое для развития культурных связей между Германией и Грузией. В двадцатых годах он составил грузинско-немецкий словарь и создал немецкую грамматику для грузин, основал в Берлине "Общество Руставели", издавал журнал "Восток", который бесплатно сам же и редактировал, и поддерживал творческие контакты со многими грузинскими учеными и писателями. Однако в стране Руставели ему, как мне кажется, вплоть до своей преждевременной смерти в 1948 году так и не удалось побывать. Значит, на этом месте погребен кто-то другой? Но кто?

Я подхожу к памятнику, осторожно отодвигаю в сторону ветки, наполовину закрывающие надпись, и читаю: "Здесь покоится прах Артура Лейста. Родился 8.VII. 1852 в Бреслау. Умер 22.III.1927 в Тифлисе".

Значит, Артур Лейст! Его имя, как автора многих книг о Грузии и грузинском народе, повстречалось мне совсем недавно; из-под его пера вышел и сокращенный перевод "Витязя в тигровой шкуре", изданный в 1889 году в Лейпциге. А о том, что он окончил свои дни в Тбилиси, я ничего не знал. Однако теперь, когда я нахожусь всего лишь несколько часов в этом чарующем городе, в котором есть река и горы, дворцы и простые дома, скалы и пропасти, асфальтированные аллеи и булыжные мостовые, мне кажется почти само собой разумеющимся, что Артур Лейст избрал своей второй родиной Грузию, — страну, в которую на протяжении всей жизни профессора Мекелайна влекла болезненная ностальгия… После освежающей прохлады бурной Мтквари пахнет дорожным ветром, который обдувает меня в "Волге", когда мы снова едем по улицам города. По широким тротуарам в тени огромных деревьев со смехом и шутками, оживленно разговаривая, — может быть, все еще о футбольном матче, — прогуливаются красиво одетые юноши и девушки, молодые супружеские пары с детьми, пожилые люди, настроенные по-праздничному, как и я.

Таинственная шкатулка

— Теперь, уважаемый Гюнтер, я покажу вам "шкатулку", — поясняет Зураб Ахвледиани, после того как его коллеги распрощались с нами на одном из перекрестков.

Значит, не музей грузинского искусства, думаю я и скрываю свое разочарование за словами уверения, что мне интересно будет посмотреть на эту "шкатулочку для драгоценностей". Слово "шкатулка" ассоциируется у меня с обозначением увеселительного заведения, с одним из тех — ах, таких уютных — пивных погребков, какие бывают у нас дома, с "национальным" колоритом и "интернациональным" надувательством. Заведующие гастштет-тами на Шпрее, Плейсе и Эльбе — с целью привлечения большего числа иностранцев — назвали бы, может быть, подобного рода увеселительные заведения "тавернами" или "караван-сараями".

Зураб, кажется, чувствует мою досаду. Не показывая этого внешне, он как бы мимоходом заверяет меня, что эта "шкатулка" еще никого не разочаровывала, и просит моего разрешения попутно показать мне старый Тбилиси. Он просит меня! Усмехаясь при воспоминании о фамильярной любезности Нодара, я искренне даю согласие.

Машина сворачивает на довольно узкую улицу, покрытую булыжником, которая извивается между старыми, большей частью двухэтажными, домами, расположенными на склоне горы, верхние этажи которых часто обрамлены деревянными балконами. Перед фасадами более солидных зданий иногда стоят колонны, висят фонари из кованого железа.

Расположенные друг над другом, как бы приклеенные к горе, тянутся переулки и переулочки, выделяются балконы и маленькие дворики, в которых деревья возвышаются над домами. Бесчисленные, узкие, прямые и неровные ступеньки соединяют между собой мини-улицы, бегущие параллельно склону. Они вырублены в скале столетия тому назад, исхожены многими поколениями. Но наряду с этим в Тбилиси имеются — я сам это видел из машины — и новые, автоматические средства подъема: подвесные канатные дороги, которые доставляют тбилисцев из городских аллей и проспектов, где жизнь бьет ключом, в тихие парки в горах, из одного района города в другой.

Мы останавливаемся, выходим из машины, не спеша бродим по переулкам, с трудом поднимаемся по ступенькам вверх. По возможности незаметно я заглядываю во дворы, на балконы, в окна, в отгороженную забором жизнь…

— Здесь люди развешивают свое белье на одной общей веревке, — говорит Зураб, отвлекая меня от размышлений, — они вместе играют в нарды, шахматы и другие всевозможные игры. Они дебатируют друг с другом о боге и мире, о политике, обсуждают телевизионные программы и цены на рынке. Все прекрасно, пока жизнь протекает мирно. Но небольшое разногласие в какой-нибудь семье молниеносно становится событием всего двора и выходит далеко за его рамки. Ничто не проходит незаметным в жизни. Ничто невозможно скрыть от другого: ни свое настроение, ни то, что ты ешь на обед, не говоря уже о новом поклоннике твоей дочери.

Зураб придерживает меня за руку и обращает мое внимание на двор, расположенный под нами. Там женщины и мужчины, девушки и парни обступили солдата.

— Еще вчера, наверное, — говорил Зураб, — он мальчуганом носился по двору; не успели оглянуться, как у него появился пушок над верхней губой, и надо провожать в армию; затем он устроится на работу где-нибудь в другом месте, обзаведется там семьей. И местные девушки повыходят замуж тоже в других местах. Молодежь стремится в новые дома, да и люди постарше — тоже, хотя им подчас и тяжело на это решиться. А старые дома постепенно сносятся.

Что это? Своего рода извинение? Украдкой я рассматриваю Зураба Ахвледиани со стороны. На его лице, обычно таком ясном и энергичном, угадывается скрытая озабоченность. Да, то, что еще не все люди в его стране имеют современное жилье, угнетает его. За годы Советской власти в Грузии было построено более 50 миллионов квадратных метров жилой площади; причем жилой фонд только в Тбилиси за последние 50 лет увеличился впятеро. И все же современного жилья не хватает. Мой спутник сжимает губы и, вздыхая, покачивает головой. В первый раз я вижу в его живых сияющих глазах волнение, голубоватые искорки нетерпения.

— Темпы жилищного строительства ускоряются с каждой пятилеткой, — рассказывает он, закуривая сигарету, — но темпы прироста населения — тоже. Население нашей республики выросло с 1921 года более чем вдвое, до пяти миллионов человек! Кроме того, надо принять в расчет то, что до революции около 80 процентов населения жило на селе, сегодня же более половины проживают в городе.

Мы останавливаемся на небольшом дворе, и я прослеживаю взгляд Зураба, направленный поверх домов и балконов. На самой вершине горы на фоне голубого неба в лучах солнца возвышается серебристая фигура — гигантская монументальная статуя женщины в длинном платье; в ее приподнятой левой руке — плоская круглая чаша для вина, а в правой — меч. С добродушно-строгим материнским лицом, чуть склонив голову, покрытую спадающим на плечи платком, она смотрит на людей в долине, на нас.

— Это "Мать-Грузия", — говорит Зураб, погруженный в свои мысли. — Кто приходит к нам как друг, того мы как дорогого гостя приветствуем виноградным вином наших гор. Ну, а врага… Столетиями вынужден был грузинский крестьянин держать в одной руке рукоятку плуга, а в другой — меч, и все же он создал материальные ценности, свою культуру.

Несколько позже дорога приводит нас к украшенному колоннами фасаду высокого старого здания, в живительной прохладе которого быстро исчезает все мое первоначальное недоверие к обещанной "шкатулке": мы находимся в Музее искусства Грузинской ССР.

Вместе с Зурабом я бодро следую за встретившей нас сотрудницей музея, удивительно белокурой голубоглазой грузинкой по имени Лия. Хрупкая, но с достоинством владелицы замка, она шествует впереди нас по широкому, кажущемуся бесконечным коридору. Связкой ключей, такой же увесистой, как у какого-нибудь средневекового тюремщика, она открывает и закрывает одну дверь за другой. Шесть дверей, и за каждой тишина становится все ощутимее. Если перед первой дверью нам приходилось прокладывать дорогу сквозь толпы посетителей музея, а за второй и третьей все еще слышались их приглушенные голоса и уличные шумы, то теперь в этой таинственной тишине глухо раздаются лишь наши шаги.

Лестница приводит нас в слабо освещенный подвал, где любой шорох отдается глухим эхом, журчащим рокотом, в котором я пытаюсь разобрать слова, звучащие как призыв, совершенно отчетливо произносимые возвышенным голосом, голосом женщины: "Горе… Горе тебе!.. Ключи от шести дверей возьмешь ты здесь, но горе тебе, если ты откроешь седьмую дверь!"

Одним рывком я оказываюсь возле хрупкой грузинки. Словно сказочная фея, держит она над собой связку ключей, из которой зловеще торчит "седьмой" ключ.

Кто жаждет в эту комнату ступить, тот пред судом всевышнего колени должен преклонить! Коль праведник — взойдешь, коль грешник — наказан будешь ты сурово! — произносит белокурая фея совершенно серьезно.

Когда же я с лицом кающегося грешника действительно собираюсь преклонить перед ней колени, то она, ошарашенная, роняет ключи, суетливо тянет меня за руки вверх и извиняется, как она считает, за неподходящую шутку, которую она непростительным образом позволила себе по отношению к гостю.

Вместе с Зурабом мы успокаиваем ее, а она все еще несколько смущенно говорит:

— Видите ли, когда я привожу сюда наших туристов, всегда использую это заклинание и всегда находятся "праведники", которые помогают мне открыть дверь.

Лукаво улыбаясь, она отступает в сторону. Тут я замечаю дверь и понимаю: мы стоим перед "шкатулкой"! Вне всякого сомнения, это она: мощный железобетонный сейф — сокровищница музея! Еще более слабой, нуждающейся в защите кажется голубоглазая Лия на фоне стальной двери — этого рыцаря в стальных доспехах, несущего вахту перед входом в сокровищницу.

— Да это ведь не дверь, — говорю я, покачивая головой, — это настоящий Георгий Победоносец!

— Георгий играет значительную роль в истории нашей культуры, как вы сейчас увидите, — улыбается Лия.

В то время как Лия "седьмым" ключом (и еще двумя другими) открывает бронированную дверь, набирает цифровой код, поворачивает какую-то ручку, еще несколько раз что-то поворачивает, — во время этого скрежета, громыхания и щелкающих звуков, издаваемых сталью, она повествует о том, что у грузин, одного из древнейших народов мира, каменный век закончился уже в III тысячелетии до н. э., и к этому времени относится начало примитивной обработки мягкого металла. Вслед за этим предки грузин научились плавить металл и изготавливать из бронзы, а затем и из железа оружие и орудия труда, в результате чего очень интенсивно стало развиваться земледелие и скотоводство, ставшие важнейшими отраслями хозяйственной жизни. В изготовлении металлического оружия грузины достигли такого совершенства, что оружейники многих других народов приходили к ним на выучку.

— Ах, извините… — Лия поворачивается вдруг ко мне. — Это звучит, наверное, как самовосхваление, но это так.

Смущенно она смотрит на моего спутника.

— Я сказала что-нибудь не так?

Находясь явно под впечатлением этих страстных слов, Зураб Ахвледиани, однако, спокойно отвечает:

— Кто не знает заслуг своего народа, тот не мог бы его любить. Ну, а кто не любит свой собственный народ, тот не может уважать другие народы. — Он снова поворачивается ко мне. — Знаете, мне часто приходится быть свидетелем того, что прежде всего западные европейцы не желают правильно воспринимать достижения нашего народа. Их подчас даже шокирует, что бронзовый век в Грузии, наступивший уже во втором тысячелетии до нашей эры, ознаменовался появлением не только совершенных орудий труда и оружия, но и совершеннейших произведений искусства, и что все это происходило в то время, когда во всей Европе такой же высокой ступени развития достигли лишь минойская культура на Крите и эллинская культура в Греции…

Я не могу не подтвердить этого, и когда мы совместными усилиями открываем стальную дверь, мне снова приходит в голову мысль, которая часто занимала меня и раньше: "дети" Европы в течение столетий привыкали рассматривать свой континент как центр вселенной, привыкали думать и действовать евроцентристски, чувствовать себя "носителями культуры" и миссионерами, в действительности же, выступая как захватчики, они стали работорговцами и колонизаторами. Для моей страны — Германской Демократической Республики — все это, без сомнения, уже в прошлом. Но достаточно ли мы знаем о других, не европейских, народах, об их истории, материальной и духовной культуре, чтобы отдать им дань понимания и уважения, которых они заслуживают? О чем думаем мы, например, когда слышим слово "Грузия"? Может, о сверкающем изобилии искусно обработанного серебра и золота, об удивительно выразительных творениях живописи или о сияющих красных, голубых, сиреневых, зеленых и желтых драгоценных камнях?

"Шкатулка". Одна стеклянная витрина за другой, заполненные драгоценнейшими изделиями из металла, обработанного в холодном состоянии, главным образом методом ковки, но также и методами чеканки и гравировки. Это большая, состоящая из нескольких комнат и залов, сокровищница; в которой каждая драгоценность, каждый кусочек металла и каждый камень имеют свою историю и являются как бы живыми свидетелями жизни давно исчезнувших поколений, свидетелями их труда, их знания и умения, их устремлений, борьбы и любви.

С чего начать осмотр среди этого изобилия красоты и блеска? Может, прямо с первой витрины, с богато украшенного серебряного кувшина, или оттуда, где стоит золотой кубок, предназначенный для торжественных случаев? Или с позолоченного жертвенного сосуда?

— Позвольте вас спросить… — Лия, стоящая несколько в стороне, чтобы не прерывать моих раздумий, медленно направляется ко мне. — Вы не против, если я дам вам некоторые пояснения? Выставленные в этой витрине предметы найдены при раскопках в окрестностях города Триалети, расположенного в полутора часах езды на машине в юго-западном направлении от Тбилиси. Триалети, расположенный на берегу реки Храми, являлся важнейшим культурным центром Грузии в период бронзового века, где и были изготовлены все эти предметы.

— …Во II тысячелетии до н. э., — добавляет Зураб.

— Правильно, — продолжает Лия. — В период позднего бронзового века продолжалось дальнейшее развитие культуры наших предков, к этому времени они объединились в крупные племенные союзы, например в Колхидской низменности, которые просуществовали вплоть до VIII в. н. э.

— Колхида? — прерываю я рассказ. — Это слово напоминает мне греческую мифологию.

Лия обрадованно кивает головой.

— Легенда об аргонавтах, которые доставляли в Грецию Золотое руно, в поэтической форме отображает реальные события, в которых речь идет об искусстве обработки металла в Грузии: промывка золотого песка с помощью овечьей шерсти, которую просто-напросто укладывали в речку, богатую золотоносным песком. То, что греки называли "страной Колхидой", — это возникшее в VI в. до н. э. Колхидское царство, которое чеканило уже свои монеты и поддерживало торговые отношения с греками, основавшими там несколько колоний. Однако не все приходили в Грузию с такими же мирными целями, как греки. В I в. до н. э., например, страну опустошили римские легионы Помпея, затем иранцы с огнем и мечом прошли по Восточной, а полчища византийцев — по Западной Грузии. Затем пришли арабы, а за ними — турки-сельджуки…

Лия явно заметила, что я с возрастающим любопытством поглядываю на следующие витрины, и подошла к очень древней иконе, изготовленной из металла.

— Эта икона "Спаса Преображения" из Зарзмы, как и другие расположенные здесь экспонаты, является произведением искусства уже IX в. н. э. Они говорят о том, что в период от бронзового века до IX в. н. э. культура нашего народа достигла очень высокой ступени развития, однако многие произведения искусства промежуточного периода до нас не дошли, почти все они стали жертвами опустошавших страну варваров. Это тоже характерный момент для судьбы маленького народа.

Лия подводит меня к следующему стенду.

— Я уже говорила, что Георгий Победоносец играл большую роль в истории нашей культуры. Почитаемым в христианской религии святым он мог стать, конечно, лишь начиная с IV в., после принятия Грузией христианства, и только потом — объектом искусства. Главным же героем в нашем народе и богатой полуторатысячелетней традицией древней литературе считался и считается "Дитя Солнца", Амирани, который, как и Прометей у греков, выступил против богов, украл на небе огонь, подарил его людям и за это был прикован к одной из вершин Кавказа. Обладая такими же добродетелями, как и Амирани, который посвящает свою жизнь борьбе за счастье людей, святой Георгий становится популярной личностью в нашем народе, олицетворением идеала, ради которого стоит жить, и одновременно символом веры в то, что добро победит зло, символом веры, которая нужна была нашему народу в его многовековой кровавой борьбе за национальное самоутверждение. Поэтому этот образ окрылял творческую фантазию наших художников. Вот это — одна из древнейших в мире икон с изображением Георгия. Десятый век. А там висят более поздние иконы…

На каждом стенде среди икон, сосудов, крестов и книг висят все новые, более искусно выполненные и украшенные изображения смелого Георгия, изготовленные из тончайших листов позолоченного серебра.

…Солнце стоит уже за горами, и я попадаю в объятия какого-то нереального, изумрудно-зеленого мира, когда мы выходим из этого незабываемого подвала, этой удивительной сокровищницы прошлого в реальный мир, мир летнего вечера; мы попадаем в живой поток гудящих автомобилей и автобусов, в поток смеющихся женщин и девушек, дискутирующих мужчин и молодых ребят, попадаем в манящую, пьянящую суету уходящего воскресенья…

Доверие

Приехав в гостиницу "Иверия", некоторое время я не спеша брожу по обширному фойе среди многоязычной публики. Небольшая передышка. Зураб Ахвледиани делает несколько срочных телефонных звонков и заказывает для нас в ресторане столик.

У газетного киоска я бросаю взгляд на разложенные здесь зарубежные и местные газеты. Выбор впечатляющий. В Грузии выходят в свет более 140 газет и около 80 журналов и альманахов. С сожалением мне приходится констатировать, что большая часть местной печатной продукции выходит на грузинском языке, которым я не владею. Я покупаю брошюру о Грузии на русском языке.

Я уже собираюсь отойти от киоска, чтобы еще побродить по фойе, как вдруг меня что-то останавливает, мой взгляд задерживается на обложке какого-то журнала, по-видимому, театрального: улыбающийся взгляд больших темных глаз, смуглое привлекательное лицо, огненно-красного цвета платье — молодая женщина с зажженной сигаретой в руке… Нет сомнения, это она! Значит, она актриса? Справа на обложке написано ее имя. Грузинскими буквами, конечно. С помощью своего карманного словаря я читаю: Элисо Мгеладзе… Элисо!

— Гамарджвеба, добрый день! — приветствует меня миловидная молодая женщина из бюро обслуживания, которая быстро оформила все необходимые документы, когда я приехал в эту гостиницу. Мимоходом она интересуется, удалось ли мне уже осмотреть какие-нибудь достопримечательности города, получить интересные впечатления. Я с готовностью подтверждаю это. Глядя ей вслед, я снова вспоминаю послеобеденное время, стадион, улыбку…

"Элисо", — бормочу я про себя и осматриваю фойе. Оно сделано с размахом и оборудовано по-современному. Как, впрочем, и все здание 22-этажного отеля, который теперь, когда любители поплавать покидают расположенный на крыше бассейн, сверкает всеми своими пятью тысячами зажженных лампочек. Современные отели имеются во всем мире. И часто случается так, что как только гость попадает в один из них, то у него появляется как бы провал памяти, ибо он тут же забывает, где находится: в Хельсинки или Каире, в Лейпциге или Будапеште, потому что все, что он здесь видит, могло бы быть в любом отеле мира.

Гостя, едущего по центральному проспекту Руставели, гостиница "Иверия" приветствует уже издалека, возвышаясь словно символ Грузии, три четверти территории которой покрыты горами. Располагаясь на отвесном скалистом берегу Мтквари, "Иверия" царит над городом так же, как и 5000-метровый вулкан Казбек царит над другими горными вершинами Кавказа тоже вулканического происхождения. Местной вулканической породой — бирюзовым туфом облицована и эта гостеприимная гигантская гостиница.

Традиционно по-грузински входящего гостя встречает декоративно оформленная перегородка в фойе. Украшенная грузинской чеканкой, она тем самым придает особый колорит помещению, является как бы визитной карточкой этой своеобразной страны и ее жителей. Традиционным является не только способ обработки металла, но и прежде всего выбор мотивов, выбор изображаемых фигур и орнаментов, равно как и их стилизация. Я вижу изображения тигров, пантер, быков, павлинов, горных козлов, различные изображения солнца, охотящихся лучников, и в центре всего этого изображен на коне Георгий Победоносец, поражающий дракона, — современная интерпретация. По сравнению с древними изображениями это кажется несколько поверхностным, более символическим…

Вдруг ко мне подбегает молодая женщина из бюро обслуживания и обрушивает на меня нескончаемый поток слов. Я не чувствую за собой никакой вины и понимаю сначала лишь то, что ее гнев каким-то образом связан с моей национальностью. С каких это пор на территории Советского Союза вменяется в вину принадлежность к той или иной национальности?

— Вы — немец. Я вас очень прошу! — восклицает она по-русски и указывает на стеклянную дверь, отделяющую бюро обслуживания от фойе.

Ничего не понимая, я бросаю взгляд на дверь. На пороге появляется очень серьезный господин с багровым от гнева лицом. Молодая женщина подталкивает меня к нему, представляет меня по-английски как его земляка и с обиженным видом исчезает в своем бюро.

— Вы — немец? Слава богу! — Облегченно вздыхая, мужчина проводит рукой по своим седым волосам. — Может, вы сможете мне помочь, это было бы очень любезно с вашей стороны… Позвольте представиться: Дюринг… Из Ганновера.

Он подает мне руку, удовлетворяется тем, что я — берлинец, и взволнованно описывает мне, как он заказал авиабилет на Баку и оплатил его, а эта молодая женщина отказывается выдать ему квитанцию.

— Понимаете, квитанцию, кусочек бумажки, которая подтверждает, что я оплатил билет! — Он снова говорит с жаром, и его обычно, вероятно, добродушные глаза угрожающе поблескивают. — Это ведь мое право потребовать квитанцию или..? А эта молодая штучка, извините, эта дама говорит "нет!" Она отказывает мне в том, что мне полагается! Как вы находите все это?

— Другие страны — другие нравы, — отвечаю я неопределенно.

— Со мной еще нигде не случалось ничего подобного.

— Вы, вероятно, впервые в Советском Союзе? — спрашиваю я.

— Да. — Господин Дюринг вздыхает. — Я плачу, в конце концов, хорошие деньги, я могу требовать, чтобы со мной обращались прилично. А эта женщина…

Я предлагаю обсудить происшедшее спокойно, и мы садимся за один из столиков.

— Знаете, господин Дюринг, я, как и вы, считаю выдачу квитанций само собой разумеющимся делом, мы оба привыкли к этому. Как и мы с вами, все люди с детства накапливают определенный опыт в окружающей среде… Извините, пожалуйста, что я говорю так пространно, но ведь вы сами спросили мое мнение…

— Продолжайте! — подбадривает меня господин Дюринг, который, сидя в мягком кресле, явно начинает успокаиваться.

— Я хочу сказать, что, в конце концов, каждый считает само собой разумеющимся то, что принято в окружающей его среде. Я прав?

— Это мне понятно, — кивает господин Дюринг.

— На этом же самом основании эта женщина, очевидно, считает, что выдача квитанций не является само собой разумеющимся делом.

— Но тогда она просто-напросто не деловая женщина! Местным людишкам нужно бы поучится совершенству обслуживания в западных странах!

— Этих "людишек" насчитывается более четверти миллиарда человек, и я завидую, что достичь совершенства своего хозяйства, науки и техники им удалось без вырубки деревьев в лесу человеческих отношений. Без "совершенствования" человеческого индивидуализма. Взаимное доверие является для этих людей само собой разумеющимся. Поэтому ваше настойчивое требование выдать квитанцию эта женщина и восприняла как недоверие по отношению к ней. Понимаете?

— Откровенно говоря, не совсем. — С гримасой на лице господин Дюринг рассматривает свои загорелые руки. — Когда я собрался совершить поездку в Грузию, — продолжал он, — друзья предостерегали меня: "Что такое? Ты хочешь поехать в коммунистическую страну? Кто знает, какие неожиданности там тебя поджидают!" Один даже советовал мне написать сначала завещание, потому что я там помру с голоду или бесследно исчезну. Но я люблю путешествовать. Я показал им туристический проспект. "Посмотрите, — сказал я им, — какие там чудесные памятники старины! Какие живописные горы! Какая прекрасная природа!" И что же! Теперь из-за этой квитанции я испытываю такие разочарования!

Он огорченно покачал головой.

— Я сочувствую вам и могу понять ваше настроение в этот момент, — пытаюсь его утешить, — но не воспринимайте это так трагически, а считайте, в конце концов, простым недоразумением. Если вы как следует поразмышляете над этим, то найдете здесь и кое-что позитивное…

— Вы хотите надо мной посмеяться?

— Ничуть. А если и да, то я имею в виду не вас, а определенную категорию туристов, которые, совершив одно путешествие в какую-нибудь страну, разыгрывают из себя этаких знатоков этой страны, хотя, беспрерывно фотографируя достопримечательности, их взгляд, как правило, блуждает только по поверхности, а уж если они что досконально и знают, так это только винные погребки. А самую большую "достопримечательность" — людей — они…

— Хм. Интересно, как вы смотрите на вещи… Интересно… Я

подумаю над этим.

После того как мы распрощались, я собираюсь с духом и направляюсь в бюро обслуживания, чтобы урегулировать недоразумение. Воспринимаемый этой женщиной как "немец", я чувствую себя смущенно. Прежде всего как гражданин социалистического германского государства. Вопреки ожиданию женщина воспринимает мое подчеркнуто вежливое объяснение вовсе не сдержанно. Она даже улыбается, то ли снисходительно, то ли с пониманием или с тем и другим вместе. Во всяком случае, она не собирается читать мне никакой морали. Мораль мне и так ясна. Она является одной из характерных черт ее национального характера… Доверие, само собой разумеющееся взаимное доверие — разве это не прекрасно?! Кто не желал бы жить в атмосфере взаимного доверия? Есть ли вообще, строго говоря, жизнь, которую можно назвать достойной человека, если это жизнь без доверия, без желания защищать его, а если нужно, вновь его и завоевать?

Перед сном я заглядываю в книгу о Грузии, которую купил в газетном киоске. Главы об истории страны, о развитии ее науки и культуры я лишь пробегаю глазами: они не дают мне больше того, что я изучил уже основательно. Неожиданно останавливаюсь на главе со множеством цифр, которые, хотя Пифагор и называл их сущностью всех вещей, обычно меня мало интересуют. Но эти цифры излучают особую притягательную силу, которой я напрасно пытаюсь противостоять. Они поражают меня и крепко удерживают. Они открывают для меня то, что при прежних встречах с цифрами осталось, пожалуй, закрытым: жизнь людей. Ошеломляюще неожиданно предо мной вдруг выступают обычно почти невидимые, как бы покрытые вуалью — словно мечты — стороны жизни. Они проявляются на моих глазах. Скрывающие действительность покрывала падают, и из сокрытой от простых глаз неизвестности появляется еще более привлекательная захватывающая действительность.

Мечты и цифры…

Только мечтать могла раньше Грузия о таком быстром, равно как и всестороннем, развитии своего народного хозяйства. Чем она была до 1917 года? Полуколониальной окраиной Российской империи. Граф Канкрин, царский министр финансов, заявил однажды нагло, что Закавказье должно стать "русской Индией".

Поэтому Грузия служила тогда лишь сырьевой базой для промышленных районов России и одновременно рынком сбыта для производимых там товаров. Правда, в соответствии с законами развития капитализма и там возникло несколько промышленных центров, прежде всего в окрестностях Чиатури и Ткибули благодаря имеющимся там залежам марганцевой руды и каменного угля, а также в Тбилиси как столице Грузии; кроме того, строительство велось и в Батуми, являвшемся морским портом. Однако в Грузии не было ни металлургической, ни химической, ни цементной, ни машиностроительной промышленности. Земля находилась главным образом в руках крупных землевладельцев, сельское хозяйство было малоэффективным, не производилось достаточного орошения засушливых зон или осушения заболоченных областей. Несмотря на богатые запасы энергоресурсов, минерального и другого сырья, Грузия была бедной страной. Вследствие экономической и технической отсталости эти богатства не могли быть освоены и использованы на благо ее народа.

Первые, важнейшие, шаги на пути преодоления отсталости были сделаны в 1921 году — сразу же после установления Советской власти в Грузии — с братской помощью Советской России. Она предоставила молодой советской республике большую финансовую помощь на развитие ее хозяйства.

За это время в развитие народного хозяйства Грузинской Советской Социалистической Республики были вложены миллиарды и миллиарды рублей. Имевшиеся предприятия были реконструированы, возникли новые отрасли промышленности: черная металлургия, химическая промышленность и машиностроение. Было построено свыше тысячи новых предприятий.

Наряду с ускоренным развитием промышленности осуществлялась постоянная подготовка кадров: рабочих, инженеров, ученых.

Параллельно с индустриальным развитием происходило освоение всей территории республики, то есть осуществлялись поиски новых и освоение старых месторождений полезных ископаемых.

От бесчисленных цифр, характеризующих продукцию машиностроительной промышленности, у меня голова пошла кругом: металлорежущие станки, грузовые автомобили, электролокомотивы, сельскохозяйственные машины, землесосные драги, горное оборудование, телефонная аппаратура, сварочные установки, автоматические линии, средства связи…

Впечатляющими являются и достижения легкой промышленности Грузии: десятки и десятки миллионов метров различных видов ткани ежегодно сходят с ткацких станков и более 10 миллионов пар обуви ежегодно покидают обувные фабрики. При этом только пищевая промышленность производит почти две пятых всей валовой продукции! Для переработки сельскохозяйственной продукции также построено много новых предприятий. Десятки фабрик поставляют ежегодно более 200 миллионов консервных банок с овощами и фруктами. Сотни миллионов бутылок в год наполняются минеральной водой "Саирме", "Звари", "Дзау-Суар", "Набеглави" и, конечно же, "Боржоми". Свыше 70 фабрик перерабатывают и поставляют ежегодно на рынок более 60 миллионов тонн чая различных сортов. Бесчисленные предприятия производят сыр, вино, шампанское, коньяк…

Мечты и цифры…

Осуществленные мечты!

О чем говорят камни

Окутанная туманной дымкой, занимается заря моего первого утра в Грузии. Она не желает приподнимать вуаль с раскидистых высоких лип на центральной улице города. Окутанная золотистой паутиной сентябрьского утра, на высоком постаменте возвышается фигура поэта Шота Руставели, его левая рука покоится на сердце. Отсюда, с этой площади, начинается наша поездка в горы.

Проезжая мимо, я бросаю последний взгляд на освещенное солнцем, одухотворенное лицо поэта, вижу покоящуюся на сердце руку, и мне вспоминается женщина из бюро обслуживания. Доверие… Наполненный впечатлениями прошедшего дня и увлекаемый желанием все больше и больше научиться познавать и понимать Грузию, я вдруг понимаю, как бесконечно мало — несмотря на свои умные советы господину Дюрингу — я знаю о Грузии.

Доверие — это прекрасно. Но: "доверяй, да знай кому!" — советует наша пословица. Тайком я наблюдаю за водителем. У Арсена — этого тридцатилетнего мужчины с неподвижным лицом и фигурой легкоатлета — руки как у пианиста, но то, как он ведет свою машину, напоминает мне движения пантеры. Заметив своими горящими глазами справа или слева от себя "окно", он не ползет туда, крадучись, а делает элегантный прыжок. (Горе тому гостю, который в этот момент высунет из окна кончик своего носа или тем более весь нос!) Мне импонирует, как Арсен прокладывает путь нашей "Волге" из города. Молниеносная реакция и выдержка, сила и пластичность движений — настоящая пантера. Является ли Арсен "типичным" грузином?

А Зураб Ахвледиани? С ним я познакомился несколько поближе вчера вечером на "обеде". О себе самом он не очень-то много говорил, а на мои вопросы отвечал ровно столько, сколько обязывала его к этому вежливость. Что это? Личная скромность? Или черта национального характера? А может быть, это просто сдержанность? В конце концов, мы ведь только вчера впервые встретились. Я знаю о нем лишь то, что он изучал филологию, его жена — инженер и у него двое детей. Кроме того, он, кажется, довольно тесно связан с музыкой. О том, что он еще и переводит грузинскую литературу на русский, мне поведал Нодар Думбадзе, который вчера вечером отмечал за соседним столиком встречу со своими старыми друзьями из Венгрии и полчаса сумел посидеть с нами. Однако все это произошло несколько позже, когда мы уже оживленно беседовали.

Ахвледиани проявил особый интерес к моей республике, к проблемам ее хозяйственного и культурного развития. При этом он — в отличие от многих других иностранцев, которые проживают значительно ближе к нам, чем он, — проявил солидные знания о моей социалистической родине. Это для меня еще одно основание пополнить свои не очень-то глубокие знания о прошлом и настоящем его страны. Я прошу его помочь мне в этом.

Теперь, когда мы покидаем Тбилиси и едем вдоль берега Мтквари навстречу окутанным утренним туманом горам, он рассказывает мне историю Военно-Грузинской дороги, по которой мчится наша "Волга".

История. Я не знаю, как ее воспринимает кто-нибудь другой, для меня же история — это часть моей жизни, это неразрывно связанные друг с другом настоящее и прошлое как для маленького, так и для большого сообщества людей. Так, теперь под воздействием слов Ахвледиани крупнопористое асфальтированное шоссе превращается для меня в неровный, омываемый дикими водами караванный путь ушедших столетий. Стук копыт заглушает шум моторов огромных грузовиков, хромированных "Волг", "Москвичей" и "Жигулей". Отважные джигиты скачут между караванами верблюдов, мягкие экипажи и роскошные паланкины проносят утомленных путешествием сановников мимо колонн изнывающих от жажды солдат, а пастух со своей отарой терпеливо ждет на обочине. Среди этих шумных колонн медленно идут одинокие странники: русские поэты Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, а также Максим Горький и Маяковский…

Более чем двухсоткилометровое шоссе бежит почти точно на север через Главный Кавказский хребет и связывает Тбилиси с Орджоникидзе.

Уже со II в. до н. э. за горную дорогу велась ожесточенная борьба. Чтобы Восточную Грузию, тогдашнюю Иберию, защитить от набегов диких племен с севера, иберийский царь Мирван приказал перекрыть Дарьяльское ущелье. Позже, когда Римская империя, в состав которой входила Иберия, распалась, сарматские племена, жившие между Доном, Азовским морем и Дарьялом, и прежде всего аланы вместе с северокавказскими кочевыми племенами, начали совершать все более дерзкие разбойничьи набеги на Грузию. Поэтому грузинский царь Вахтанг Горгасал приказал возвести в Дарьяльском ущелье сильные укрепления и поручил проживающим там горным племенам охранять перевал.

Однако спокойным и безопасным путь по этой важной горной дороге стал лишь к началу XII в., когда грузинский царь Давид Строитель приказал построить там крепость. И все же курсирующие между Европой и Азией торговые караваны избегали этого пути вплоть до середины XVIII в., потому что местное население требовало с них высокие пошлины и караваны подвергались нападениям разбойников.

Рассказывая о начавшемся в XIX в. постоянном расширении дороги, Ахвледиани одновременно обращает мое внимание на старые и новые строения, мимо которых мы проезжаем. Он показывает мне современные жилые дома нового, построенного на высоком плато жилого района Сабуртало, институт по разработке вакцин и сывороток.

Мы пересекаем какую-то горную речку. В некотором отдалении расположены кемпинг и мотель. Вскоре мы оказываемся в густом смешанном лесу. Когда дорога снова возвращается к Мтквари, мы видим на другом берегу прильнувший к берегу большой поселок с уютными садами: Авчала. Едва ли можно подумать, что в этом зеленом местечке нашли приют многие промышленные предприятия. Здесь производятся электролокомотивы, перерабатывается чай, изготавливается коньяк, шампанское и многое другое.

В поселке Авчала находится первая гидроэлектростанция Грузии, черпающая свои силы в водах сливающихся здесь рек Мтквари и Арагви: Земо-Авчальская ГЭС имени В. И. Ленина.

Мы останавливаемся на плотине. Она невысокая. Давно уже есть плотины и повыше. Поэтому меня удивляет торжественное выражение лица Зураба, когда он идет по плотине.

Через некоторое время мой спутник взглядом показывает на памятник В. И. Ленину, стоящий на плотине.

— По его указанию, — говорит Зураб, — на этом месте началось большое строительство. Голыми руками. 22 сентября 1922 года коммунисты нашей республики организовали воскресник; четыре тысячи трудящихся Тбилиси последовали призыву и с помощью кирки и лопаты прорыли отводной канал. Мой отец тоже участвовал в этом.

Вслед за этой электростанцией в Грузии затем было построено много новых, более мощных станций. Крупнейшей на сегодня является электростанция на Ингури, высота плотины которой достигает 270 метров.

— До Октябрьской революции в Грузии вообще не было крупных электростанций, — говорит Ахвледиани. — За годы Советской власти мы построили дюжину больших и малых электростанций и вырабатываем теперь ежегодно добрую дюжину миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год. До установления Советской власти в Грузии самая крупная электростанция вырабатывала лишь 700 киловатт-часов электроэнергии — для трамвайной линии в Тбилиси.

Мы едем дальше. Туман не рассеивается. Поднимается ветер, и кажется, он нагонит еще больше тумана. Не доезжая примерно семи километров до города Мцхета, Арсен обращает мое внимание на две большие впадины в отвесной скале на правом берегу Мтквари.

— Это "следы великана". — На лице Арсена проскальзывает улыбка. — Некогда на этой скале жил великан и охранял город Мцхета. Каждый день, когда солнце скрывалось за горой, он наклонялся к реке, чтобы утолить жажду; со временем от его колен и образовались эти впадины, "следы".

Прежде чем я успеваю рассказать водителю легенду о следе коня в Гарце, Ахвледиани рассказывает мне об одном подлинном событии, которое еще раз подтверждает, как много народов оставили свои следы в Закавказье.

В мае 1867 года во время взрывных работ по расширению дороги со скалы вдруг упала тесаная каменная плита. Дорожные рабочие, греки из города Ахалцихе, немало были удивлены, обнаружив на плите надпись, которую они могли прочитать: она была сделана на греческом языке в 75 году н. э. и напоминает о дружеской услуге, которую римляне оказали иберийцам. В ней сообщается о том, что "Император… Веспасиан… царю иберов Митридату, другу кесаря и любимцу римлян, и народу эти стены воздвигли". Имеются в виду, очевидно, стены на восточных подступах к иберийской столице Мцхета.

Ахвледиани тянет меня за рукав.

— Видите там крепостные руины? Со всех сторон подходы к городу были надежно защищены крепостями — целой системой стен, башен и мостов, которая удачно дополняла естественные преграды, образуемые реками Мтквари и Арагви.

Мы останавливаемся на смотровой площадке. Под нами раскинулся город, лежащий между обеими речками: Мтквари и Арагви, в плодородной долине. Трудно себе представить, что уже во II тысячелетии до н. э. в долинах этих рек селились люди и создавали собственную культуру! К началу IV в. до н. э. возникло раннеклассовое Восточногрузинское государство со столицей в Мцхете. Здесь скрещивались крупнейшие торговые пути Закавказья: с севера, через долину реки Арагви, на юг, в Армению, Иран и другие цивилизованные страны Ближнего Востока; от западного побережья Черного моря, через долины рек Риони, Квирила и Мтквари, на восток, к Каспийскому морю. Эти торговые пути имели тогда и военное значение: там, где скрещивались торговые интересы, скрещивались и мечи.

— Однажды там была Голгофа с крестом, — говорит вдруг Зураб и указывает на вершину горы, на пологом склоне которой мы находимся.

Я следую за его взглядом. Непонятно. И не потому, что слово "Голгофа" мне ни о чем не говорит. Но какое отношение Голгофа имеет к Грузии? Хочу об этом спросить и вруг немею от удивления, увидев на вершине скалы строение совершенно неповторимой красоты — базилику из серо-желтого камня. Чем ближе мы к ней подходим, тем поразительнее игра света и тени на ней…

— В IV столетии, когда Грузия приняла христианство, здесь был поставлен высокий деревянный крест, который должен был напоминать новообращенным христианам о Голгофе, — рассказывает мне Зураб. — В конце VI в. по указанию правителя Мцхеты Эристана на месте креста был воздвигнут христианский храм.

Внутреннее убранство храма, несмотря на относительно небольшие размеры, производит большое впечатление благодаря гармонии и четкости линий. Мы долго стоим перед порталом, перед надписями и рельефными изображениями, которые украшают фасад.

— Жаль, что сейчас туман, — говорит Зураб недовольно. — Отсюда такой прекрасный вид! Это место вдохновило русского поэта Михаила Лермонтова на поэму "Мцыри", написанную им в 1839 году.

Лермонтов. В то время как наша машина спускается с горы, я спрашиваю себя, какое, собственно, значение для творчества имели поездки Лермонтова и других великих русских поэтов в Грузию. Наверняка отношения между русской и грузинской литературами носили не односторонний характер, а служили их взаимообогащению. И все-таки своеобразную роль "стимулятора" Грузия играла особенно в XIX веке. И не только из-за "унаследованной" притягательности ее ландшафта и древней культуры.

Мы пересекаем Мтквари и останавливаемся на обочине у "памятника Арсену", как говорит Зураб. Я читаю даты жизни "1802–1843" и смотрю вопросительно на нашего водителя.

— Это памятник моему тезке, — улыбается Арсен, — народному герою Арсену Одзелашвили!

Арсен Одзелашвили был крепостным крестьянином. Он не пожелал терпеть издевательства своего хозяина и ушел в горы. В течение многих лет он держал в страхе помещиков и купцов. То, что отнимал у богатых, он отдавал бедным. Он не знал пощады к помещикам, которые мучили крестьян, и к купцам, которые их обманывали и эксплуатировали. Это снискало Арсену любовь простого народа. Длительное время царские власти безуспешно пытались схватить народного мстителя. В 1837 году его наконец арестовали, но ему удалось бежать. Он пал от рук наемных убийц в 1843 году. Грузинский народ хранит память о своем герое в "Песне об Арсене" и сегодня, воспевая его смелые подвиги, его мужество и — что для грузинского народа является, наверное, особенно характерным — великодушие.

Слышал ли в свое время Лермонтов об этом народном мстителе? Я считаю это вероятным. Ведь Лермонтов был не только почитателем грузинской природы, но и другом грузинского народа, он поддерживал связи с прогрессивными мыслителями Грузии, и прежде всего с теми, кто окружал известного грузинского поэта Александра Чав-чавадзе.

Пробиваясь сквозь туман, нависающий над крышами большей частью одноэтажных домов, над кронами лип и черных тополей Мцхеты, на нас бесшумно надвигается высокая, большая тень. Это тень многострадального гиганта, устоявшего подо всеми ураганами истории — под натиском турок, персов и монголов, это тень гиганта, построенного почти тысячу лет назад, тень собора Светицховели.

Мы проходим через ворота в мощной крепостной стене с бойницами; высота стен — пять, а толщина — полтора метра; посередине огромного двора горделиво возвышается величественное здание Светицховели — кафедральный собор патриарха грузинской церкви.

Я останавливаюсь возле ворот и пропускаю вперед молодых людей, только что подъехавших сюда на автобусах. Зураб молча стоит сзади. Он, без сомнения, не хочет мешать моему внутреннему диалогу с произведением древнегрузинского искусства. Этот его шаг сближает нас еще больше. Да и я тоже убежден в том, что настоящее искусство не требует какого-либо пояснения со стороны…

Мы медленно идем вокруг собора. Многочисленные орнаменты, барельефы и надписи украшают фасад. Зураб обращает мое внимание на то, что основание этого здания имеет форму креста, который вписан в длинный прямоугольник.

Вслед за молодыми девушками и ребятами мы тоже заходим в "дом божий", и я поднимаю голову вверх. Строение завершается на 50-метровой высоте сводчатым куполом. Несмотря на пасмурную погоду, на казавшиеся с улицы маленькими окна, здесь светло.

Вдруг мне кажется, будто я слышу пение. Или это лишь мое воображение? Бросаю взгляд в сторону алтаря. Он украшен изображениями Христа и различными орнаментами. Хочу рассмотреть его поближе, но красного цвета шнурок преграждает дорогу. Поверх голов молодых людей, толпящихся возле шнурка, я рассматриваю происходящее впереди.

Полдюжины старцев стоят перед тремя ступеньками, ведущими к алтарю. Они взирают на попа, который (значит, я не ошибся) поет. В сияющем золотом облачении он стоит тремя ступеньками выше. Никакого величия. Но его голос…

Украдкой я рассматриваю лица молодых мужчин и девушек, стоящих рядом со мной. Снаружи, на улице, они суетились, как и фанатичные болельщики на стадионе в Тбилиси, во дворе собора они вполголоса лишь перебрасывались шутками и смеялись, а в соборе они ведут себя уже совсем тихо. Даже когда поп перестает петь. С чувством такта они наблюдают за его дальнейшими действиями…

Множество различных строений, орудий труда, украшений и предметов быта открыто здесь под слоем многовековой пыли, и все они относятся к различным эпохам. Некоторые возникли, например, после разрушения Мцхеты легионерами римского полководца Помпея. Действительно потрясающе! И не только для меня. Но и для молодых черноволосых грузин, которые вместе со мной бегают от одного памятника к другому, от одного места раскопок к другому и внимательно слушают объяснения, которые "им дает гид. Какое несчастье, что я не понимаю по-грузински, и Зурабу все это приходится переводить на русский!

… Прежде чем отправиться на Военно-Грузинскую дорогу, Зураб преподносит мне еще один сюрприз. Он ведет меня вокруг крепостной стены и подводит к большому саду, террасами поднимающемуся вверх. Как только мы проходим узкую калитку, нас обволакивает волна пьянящего запаха. Повсюду — насколько хватает глаз — цветы! Одни прекраснее других, и — что сдерживает меня от "профессиональных" вопросов — почти все они для меня незнакомые. Едва ли с полдюжины из них я смог бы назвать правильно.

— Прекрасно! — восклицаю я. — Чьи же волшебные руки создали это великолепие?

— С этим волшебником вам надо познакомиться! — говорит Зураб.

Мы заходим в полностью заросший зеленью дом, и мой взгляд сразу же падает на него — на волшебника. Он, с отливающими серебром волосами, сидит в кругу семьи, своих помощников, и его натруженные руки — в то время как он посматривает на вошедших — продолжают работать, они плетут сотую, тысячную корзинку за свою 90-летнюю жизнь. Это Михаил Мамулашвили.

Зураб Ахвледиани почтительно кланяется. С радостным возгласом старик приветствует его и поднимается навстречу. Мой благородный спутник становится как бы молодым юношей, когда старик обнимает его, словно сына, за плечи. (Позже я узнал, что Зураб является сыном его друга.) Я приветствую остальных находящихся здесь женщин и мужчин, но мне необходимо рассмотреть этого старика грузина, чьи заслуги в области цветоводства и садоводства отмечены почетным званием "Заслуженный художник Грузинской ССР".

Михаил Мамулашвили — почти столетняя история Грузии! Какой жизненный путь! За свою долгую жизнь он видел те бесчисленные жертвы, которые понес грузинский народ в борьбе с царским самодержавием во время вооруженного восстания 1905 года в Грузии и затем в четырехлетней борьбе против поддерживаемых из-за рубежа меньшевиков, пока наконец Серго Орджоникидзе в один из февральских дней 1921 года не смог телеграфировать Ленину: "Над Тифлисом реет Красное знамя Советской власти! Да здравствует Советская Грузия!"

Все это пережил мужчина, перед которым я стою. Все это происходило на его глазах: и строительство Земо-Авчальской ГЭС, и пробуждающаяся жизнь в селах и городах, и горечь 40-х годов, и победа над германским фашизмом, и расцвет его родины.

Вот уже три десятилетия после выхода на пенсию этот человек продолжает работать изо дня в день, а если надо, то и ночью, и не воспринимает это как "мучение" или "жертву", потому что он познал высочайшее счастье: уметь быть полезным людям.

В его книге для гостей я выражаю то, что меня волнует: глубокое уважение к Человеку Михаилу Мамулашвили. И лишь несколько позже я вспоминаю цитату из поэмы Руставели, которая — сказанная иностранцем — доставила бы ему, может быть, удовольствие: "Что ты спрячешь, то пропало. Что ты отдал, то твое".

Приятные неожиданности

Продолжаем наш путь по Военно-Грузинской дороге. Стрелка спидометра подскакивает выше ста. Оглушительно ревет радиоприемник. Передают концерт из Германской Демократической Республики, который здесь воспринимается как-то иначе. На обочине дороги мужчины, у каждого за плечом ружье — охотники. Небо светлеет. А по склонам гор, с которых почти повсюду в долину заглядывают развалины старых крепостей и храмов, стелется туман. Мы мчимся ему навстречу. Прощай, Мцхета!

Зураб Ахвледиани просит водителя убавить звук радио и рассказывает мне забавный случай. Проезжавшие здесь двое иностранцев встретили молодого пастуха с отарой овец и захотели с ним поговорить. У них была масса вопросов, но запас русских слов весьма скоро иссяк; говоря между собой по-французски, они подосадовали на то, что не могут выяснить цену на овечью шерсть. Неожиданно пастух ответил на их вопрос на французском языке.

— Оба иностранца были огорошены, — продолжает, улыбаясь, свой рассказ Ахвледиани. — Они думали, что в этих горах живут только дикари, с трудом умеющие считать по пальцам, а тут простой пастух говорит по-французски! Он их даже уверял в том, что по-французски здесь говорят почти все пастухи.

Ахвледиани смеется, а затем уже серьезно добавляет:

— Мнимый пастух был одним из наших известных писателей. В течение семи лет он жил тогда среди пастухов и стал позднее прозаиком, известным под именем Александр Казбеги.

Берега Арагви, вдоль которых все еще извивается Военно-Грузинская дорога, становятся все круче и сдвигаются в лесистое ущелье. На том месте, где скалы немного расходятся, на вершине склона я неожиданно замечаю крепость со сторожевой башней. Над высокими стенами крепости с бойницами возвышаются купола двух церквей. Это Ананури, один из самых примечательных памятников XVI–XVII вв.

Мы заворачиваем, чтобы посмотреть этот внушительный ансамбль, позднефеодальный замок-крепость. В конце XVII в. здесь была резиденция местных властителей Эристави, которые были в свое время одними из самых могущественных феодальных родов страны. Проехав несколько километров, сворачиваем в высокий лиственный лес и наконец останавливаемся у тихого озерка с с кристально чистой водой. В уютном придорожном ресторанчике нас ожидает то, что Ахвледиани назвал "небольшой закуской", — роскошно накрытый стол. Я смотрю на него с удовольствием: во время путешествия через тысячелетия по Мцхете я проголодался.

Несколько мужчин из ближайшего районного центра Душети — инженеры, журналисты, учитель и женщина-врач — любезно приветствуют заграничного гостя, и, не успев осмотреться, я оказываюсь в центре компании из 10–12 человек. Вопросы соседей слева, соседей справа, сидящих напротив, вопросы со всех сторон. Особенно много их задает Теймураз Насидзе, учитель, сидящий рядом со мной. Беседа прерывается тостами за мою республику, за плодотворное сотрудничество наших социалистических стран, за немецкую культуру.

К немецкой литературе Теймураз Насидзе испытывает большое почтение, читает он ее в оригинале. Хотя он преподаватель истории и возможности постоянно говорить по-немецки лишен, на моем родном языке Теймураз говорит так хорошо, что, и без того русый и голубоглазый, он почти совсем не похож на грузина. В основном ему известна литература XIX в., с современной литературой нашей республики он знаком меньше. С такой же любознательностью, какой Насидзе расспрашивает меня о тенденциях развития литературы и книжных новинках, я, используя то, что он учитель, спрашиваю его о развитии в его республике народного образования.

В то время как беседа за столом становится все более оживленной, Теймураз Насидзе называет мне некоторые сами за себя говорящие цифры. В 1914 году в Грузии было около 130 тысяч школьников; сегодня в социалистической Грузии — более миллиона учащихся. В вузах и средних специальных учебных заведениях обучаются сегодня около 150 тысяч молодых людей, половина из них — женщины. Ежегодно высшее или среднее специальное образование получают почти 30 тысяч человек. Если учесть, что население республики составляет чуть менее пяти миллионов, то можно увидеть, что цифра эта внушительная. Хотя в Советском Союзе ежегодно число выпускников высших и средних специальных учебных заведений вообще очень велико, все же по соотношению числа учащихся с числом населения Грузия находится впереди многих советских республик.

— Ну что… — Теймураз Насидзе, увлекшись беседой, уже давно снова перешел на русский, на котором ему, как и на своем родном языке, говорить, конечно, легче, чем по-немецки. — Ну что… Вы знаете, история с Александром Казбеги (товарищ Ахвледиани говорил, что он вам ее рассказывал) может, конечно, вызвать только улыбку. Но в принципе это был невеселый юмор, когда Казбеги выдавал свой народ за высокообразованный. Образование пришло к народу только с Октябрьской революцией. Конечно, то, что вы видели в сокровищнице в Тбилиси и в Мцхете, — свидетельство высокой культуры. Однако в отдельные исторические эпохи в результате иностранного господства Грузия отбрасывалась в своем развитии назад, и именно поэтому, как мне кажется, особого внимания заслуживают удивительные достижения в относительно мирные эпохи. Например, тот факт, что в IV в. вблизи теперешнего Поти находилась хорошо известная и за пределами Грузии школа философии и риторики, в которой учились и иностранцы, в частности греки. Центры науки и просвещения, способствовавшие развитию духовной культуры в международном масштабе, возникали в Грузии и в последующие века.

— Вы имеете в виду Гелатскую и Икалтойскую академии? — спрашиваю я.

— Да, Гелати, Икалто, а также Шиомгвимский монастырь были крупнейшими научными центрами страны. Кроме того, грузины создавали подобные центры в других странах, так, например, Крестовый монастырь в Палестине, грузинский монастырь на Черной горе в Сирии и Петрицовский монастырь в Болгарии. В этих учебных заведениях учились дети грузинских аристократов и в одном из них, что вам будет особенно интересно знать, — Шота Руставели.

— Мне только известно, что он изучал язык арабов, греков и персов, а также философию и литературу этих народов, об этом можно судить по его эпическим произведениям…

Увлекшись разговором, мы не замечаем, что наша веселая компания постепенно разошлась. Мы остались за столом одни.

— Давайте-ка выйдем немного на воздух, — говорит неожиданно Зураб, обращаясь ко мне.

Поднимаясь, я замечаю, что мои колени предательски подгибаются. Голос Зураба Ахвледиани доносится откуда-то издалека, он пытается мне что-то объяснить. Лес, до этого светлый и прозрачный, кажется теперь чрезмерно густым. Сплошные деревья, непроходимая чаща. Или, может быть, это оттого, что кругом чертовский туман? Зураб ведет меня к машине. Странно, тупо думаю я, коньяка я выпил всего лишь несколько рюмок… Опустившись на широкое мягкое сиденье "Волги", я погружаюсь в глубокий сон.

Не знаю, сколько я выпил, когда мне настойчиво и постоянно подливали. Не знаю, сколько прошло времени, пока Зураб Ахвледиани не разбудил меня дружески просящим голосом, мягко прикоснувшись к моей руке.

Я просыпаюсь, открываю глаза. Стемнело.

— Мы уже в Тбилиси? — спрашиваю я в полной уверенности, что могу перебраться в свой номер.

— Дорогой Гюнтер, — отвечает Зураб тоном, заставляющим меня насторожиться, — мы находимся в Гори, одном из наших старинных городов. Я ведь еще в Душети вам говорил, что здесь нас будут ждать.

Никакие просьбы и мольбы не помогают. Надо выходить. Зураб Ахвледиани поясняет, что хозяин дома, заслуженный и уважаемый в городе человек, ждет нас на ужин и что отказываться от приглашения нельзя, это будет воспринято как оскорбление.

Ужин! Уже одна мысль об этом заставляет меня стонать.

После того как Зураб заверяет меня в своей дружеской поддержке, я собираюсь с силами и через садик плетусь в дом. Что за люди эти грузины, спрашиваю я сам себя и пытаюсь представить, а пригласили бы мои соотечественники так же непринужденно в свой дом какого-то заблудшего иностранца? Но времени поразмыслить о различиях в гостеприимстве у меня нет.

Войдя в дом, я не знаю, на что смотреть. Все выглядит как-то по-особому празднично: длинный, необычно украшенный стол с напитками и закусками, большинство из которых я вижу впервые, в восточном стиле комната, окна которой украшены резным орнаментом, дорогие светильники из сверкающего грузинского стекла. Но привлекательнее всего — добрые лучистые взгляды собравшихся за столом людей, особенно — достойного главы дома, встречающего меня с почтительной, сдержанной торжественностью, и взгляды женщин, руки которых приготовили все это великолепие на столе.

В течение вечера они с любезными уговорами подставляют мне все новые блюда, и с каждой новой тарелки я вынуждаю себя съесть хотя бы кусочек. Противостоять их улыбкам невозможно. Мрачно восседать в такой радушной атмосфере только потому, что взбунтовался желудок, также невозможно. Здесь не придорожный ресторанчик, как в Душети, где обмениваешься нужными сведениями, споришь, рассуждаешь, ведешь дискуссии. За этим гостеприимным столом идет неторопливый разговор о семье, о детях, об отце, о матери, давшей тебе жизнь, о пройденном пути, об особой любви к родной земле и о том, как постоять за себя в жизни. Здесь идет речь о непосредственных отношениях между людьми.

Эту атмосферу передают и песни, очередь до которых доходит, к сожалению, только в конце застолья. Песни о грезах, возникающих на горных вершинах; песни о молодом пастухе, заключающем в свои объятия солнце, отчаянная молитва которого несется от вершины к вершине, над шумной горной рекой, через долину, куда влечет его страсть и откуда ему слышится тихий отклик. Удивительно привлекательный женский голос: мягкий, низкий, бархатистый и звонкий. Неповторимый голос.

Когда стихает последняя песня, я еще долго нахожусь под впечатлением ее мелодии, мягкого звучания, под очарованием музыки. Я наклоняюсь немного вперед и вглядываюсь в другой конец стола. Какой же из женщин принадлежит этот волшебный голос?

В этот момент ко мне вновь подходит отходивший на некоторое время от стола Зураб. Он склоняется над моей головой и тихо говорит, что хочет познакомить меня с запоздавшей гостьей, с артисткой, которую он очень уважает. Я напряженно жду. Неужели..?

Тут он выпрямляется и с почтительным поклоном объявляет:

— Элисо Мгеладзе!..

В гостях у абхазов

Когда же, наконец, в этот вечер я попадаю в гостиницу "Иверия", о которой мечтал уже после "закуски" в Душети, моей свинцовой усталости как не бывало. Как насыщены могут быть сутки, как щедро они могут одарить человека неповторимыми и незабываемыми впечатлениями! И после этого-то сразу в постель и спать? Нет, это мне кажется прямо-таки неприличным, неблагодарным, безответственным! Разве можно все это, как сувениры, уложить в чемодан, удалить из памяти?! Но ресторан в гостинице давно закрыт, уже далеко за полночь. Зураб Ахвледиани прощается, и мне не остается ничего иного, как отправиться к себе в номер.

Дежурный швейцар сообщает, что с самого вечера меня ждет мой московский знакомый, Александр Соломонович Малкин.

Саша! Это отлично. "Мой" фотограф приехал как нельзя кстати. Вместе с ним я через несколько дней собираюсь поехать в абхазское село Адзюжба, что неподалеку от Сухуми, чтобы подготовить репортаж для одного из журналов ГДР обо всем, что мы там увидим.

Александр Малкин, Саша. Один из сотен тысяч или миллионов Саш Советского Союза. Знакомы мы с ним давно и хорошо знаем друг друга по крайней мере после нашей совместной поездки в украинское село Кандыбино Николаевской области, во время которой я оценил его не только как толкового, вдумчивого фоторепортера, но и как отзывчивого, внимательного товарища, а также умного и тактичного советчика. Во всяком случае, мы знаем друг друга настолько, что во время продолжительных ночных бесед нам не нужно говорить обиняками о щекотливых вопросах прошлого или о чем-то личном…

Мне кажется, что лифт поднимается слишком медленно. Да еще к тому же он вместо девятого останавливается на шестом этаже: пожилой супружеской паре надо спуститься вниз. Черт знает что! Перепрыгивая через две ступеньки, я несусь наверх, а затем в конец коридора. Ключ! Где ключ? Дверь не заперта. Я распахиваю ее.

— Саша!

Мы бросаемся друг другу в объятия. Такое впечатление, что расстались мы только вчера. За чашкой черного, как деготь, чая, который заварил Саша, чтобы не заснуть до моего прихода, мы говорим, рассказываем о том, что накопилось за долгие месяцы, пока мы не виделись, общаясь друг с другом только мысленно.

Беседу мы продолжаем в последующие дни, которые нам осталось провести в Тбилиси и его окрестностях до поездки в Адзюжбу. Ходим в театры и музеи, пьем в прохладных погребках охлажденное вино, бродим по горам и улицам города. Все между нами так же, как и прежде, и все же иначе, будто бы пригрето солнцем юга, заставившим забыть туманный день в Мцхете, будто бы тронуто дружеским дыханием этого края и проникнуто очарованием душевного склада его жителей.

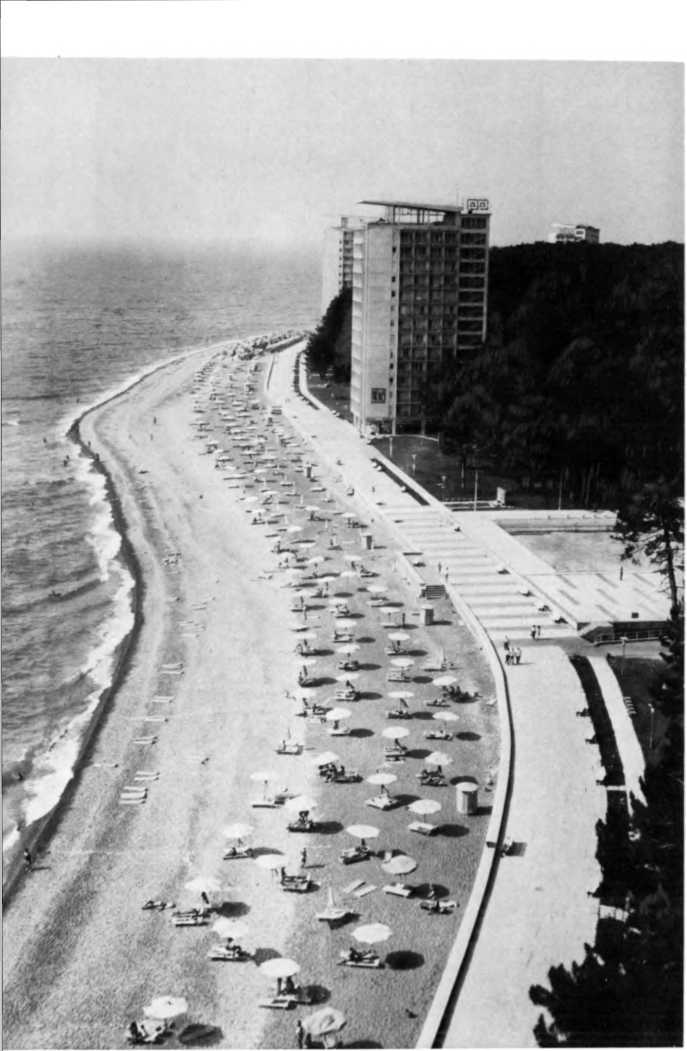

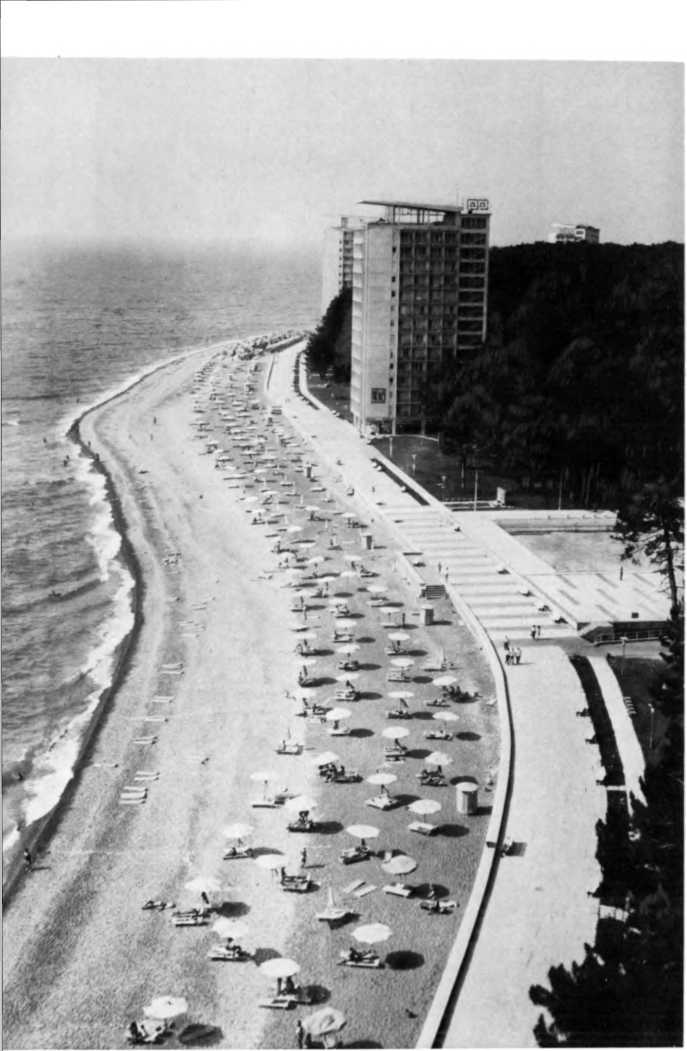

Дни летят быстро, хотя ритм здесь более размеренный, даже спокойный. Незаметно проходит и поездка ночным поездом в Сухуми, скучная, особенно если едешь один, да к тому же ничего не видишь. Когда показывается зеркальная гладь моря и пестрая толпа отдыхающих на пляже, меня отхватывает безумное желание искупаться. С помощью всяческих уверток я пытаюсь убедить Сашу, что мы тоже можем спокойно окунуться в море и тем не менее успеть в Адзюжбу.

— Ах вот что, тебе захотелось покупаться? — Улыбаясь, он изучает меня своим острым профессиональным взглядом. — Конечно, покупаемся! Как пить дать! Но только после того, как сделаем дело!

— Саша! После купания и работаться будет легче. Да и что мы сможем сделать невыспавшиеся и пропахнувшие потом? Освежиться надо!

— Освежимся по дороге, Гюнтер. (Мое имя он произносит как-то странно, но мне это даже нравится!) Мы же едем туда на машине!