Рокуэлл Кент

ПЛАВАНИЕ К ЮГУ

ОТ МАГЕЛЛАНОВА ПРОЛИВА

ПЛАВАНИЕ К ЮГУ

ОТ МАГЕЛЛАНОВА ПРОЛИВА

*

ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ

ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

VOYAGING SOUTHWARD FROM

THE STRAIT OF MAGELLAN

BY ROCKWELL KENT,

with illustrations by the author.

New York., London., G. P. Putnam’s sons. 1924

Перевод с английского M. ТУГУШЕВОЙ и H. ЯВНО

Редакция и примечания H. Я. БОЛОТНИКОВА

М., «Мысль», 1966

Посвящается Кэтлин

Примечания

Перевод этой книги Рокуэлла Кента, так же как и репродукции его рисунков, сделаны с американского издания: Voyaging southward from the of Magellan by Rockwell Kent with illustrasion by the author. New York. London. G. P. Putnam’s sons. 1924.

На русском языке книга выходит впервые. Главы I–XIV переведены М. П. Тугушевой; главы XV–XXIV — Н. Я. Явно. Стихи перевел Н. В. Разговоров.

Редакция перевода и примечания Н. Я. Болотникова. Морская терминология отредактирована Н. Г. Морозовским, им же составлен словарь морских терминов.

ПИСЬМО АВТОРА РЕДАКТОРУ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ К СОВЕТСКОМУ ИЗДАНИЮ

Дорогой друг!

ПРОЯВЛЕНИЕ Вашей дружбы, выразившееся в содействии переводу на русский язык и изданию нескольких моих книг, подтверждает мое давнишнее предположение или, если хотите, веру в то, что все сделанное мной в области живописи и литературы по сути своей было каким-то страстным поиском друзей, призывом к дружбе. Вот почему это предисловие к моей книге «Плавание к югу от Магелланова пролива», написанное в эпистолярной форме, я рассматриваю как письмо ко всем моим советским друзьям и к тем, кто, прочитав мою книгу, надеюсь, станут ими.

Если с детстве я действительно мечтал стать художником, то мое писательство началось столь же непреднамеренно, как непреднамеренно появляется пушок на щеках юноши. Меня рано отдали в закрытую школу, далеко от родного города. Оттуда я исправно писал матери и друзьям. Знаю, что эти письма были очень скучными. Но вот наконец я вырос и отправился бродяжничать. Порой мои странствия заводили меня за тридевять земель. Однажды, например, вместе с сыном — тогда ему было всего только восемь лет — я очутился на одном чудесном острове близ побережья Аляски. Путешествуя, я писал письма, предназначенные для семьи и круга близких друзей. Вот из этих-то посланий, написанных в форме дневника и не подвергнутых буквально никаким изменениям, и сложилась моя первая книга «В диком краю. Дневник мирных приключений»

[1].

Гонимый все той же страстью колесить по свету, устав от шума, суматохи и развлечений Нью-Йорка, я отправился в «худшее место земли», как часто называют район мыса Горн. Я спрашивал себя: неужто там может быть хуже, чем в Нью-Йорке? Именно этому моему приключению и посвящено «Плавание».

В дороге я вел дневник, а по возвращении написал книгу, в которую включил значительную часть дневника. Я обнаружил, что мое воображение куда менее увлекательно, чем сама жизнь. Быть может, об этом стоит пожалеть.

Но теперь, дорогой друг, я сделаю небольшое отступление (манера делать отступления, к несчастью, стала моей привычкой). Я отвлекусь от «Плавания», чтобы признаться в следующем: всю свою жизнь — как художник, как писатель, просто как человек — я испытываю раздражение всякий раз, когда слышу одно из самых кичливых заявлений моих соотечественников. Я имею в виду разговоры о пресловутой «свободе самовыражения в искусстве».

Спору нет, человек выражает себя во всем: в искусстве, которым он занимается, в том, что говорит и делает, даже в том, как сидит или стоит, как ходит или двигает руками. Но говорить, что человек сознательно мотивирует все эти акты самовыражения, — значит свести на нет их непосредственность. Вообразите, если можете, человека перед лицом благородной и величественной природы. Что, кроме предельного самозабвения, можно ждать от него в этом случае? В такие минуты — сколько раз я это испытал! — мы исполнены благоговения и уподобляемся Кортесу Китса

[2], который, как писал поэт,

…устремил свой орлиный взор

на Тихий океан, и все его люди, притихши

и охваченные какой-то смутною догадкой,

молча глядели на вершину Дариена.

Только превознесением нарочито безответственного «самовыражения» можно объяснить появление и развитие того предельно непонятного художественного стиля, который принято называть абстракционизмом. Искусство есть социальная функция, и все разглагольствования о том, что художник хотел выразить, должны отступить на задний план перед тем, чего хочет и что понимает народ, что нужно народу для того, чтобы его существование, вся его жизнь стали богаче.

Я говорил о самозабвении, внушаемом величием природы. Не раз я убеждался в этом, посещая различные страны. Очень хорошо сказал об этом блаженный Августин

[3]: «И люди пошли туда и залюбовались высокими горами, широкими морскими просторами и могучими потоками, низвергающимися в долины, и океаном, и движением звезд — и позабыли о себе».

Именно в порыве такого самозабвения я и писал свое «Плавание». Этим порывом, как мне верится, пронизано все, что я совершил.

Мои советские друзья, вероятно, помнят, что несколько лет тому назад я передал в дар вашему народу много своих картин. После их показа в Москве настал час отъезда. На вокзале нас провожали десятки людей. Моя жена Салли и я простились с друзьями и поднялись на ступеньки вагона. Вот-вот поезд должен был тронуться. И внезапно какой-то человек в одежде рабочего стал пробиваться сквозь толпу.

— Спасибо вам, мистер Кент! — прокричал он на хорошем английском языке. — Спасибо за то, что вы привезли русскому народу Гренландию!

Никогда не забуду его слов! Так вот что значили для него мои картины! Ведь я всегда только того и хотел, чтобы в моих картинах любили не искусство, а изображенный в них живой мир, саму Жизнь.

А ведь Жизнь — это единственное, что действительно стоит принимать всерьез. Так было всегда и во всем, что я делал, — и в изобразительном искусстве, и в книгах. Я пытался лишь воспроизводить Жизнь, доносить ее красоту до сознания, души и сердца других людей. Спасибо же тебе, незнакомый, но дорогой мне москвич! Спасибо за твои прощальные слова!

Искусство только средство, в лучшем случае самое убедительное и впечатляющее средство, помогающее человечеству глубже осознать скрытую в нем возможность быть счастливым. И пусть самым подлинным и окончательным «самовыражением» всех людей станет их любовь к Жизни, любовь к вечному, нерушимому и всеобщему Миру.

Преданный Вам

Рокуэлл Кент[4]

Озэбл Форкс, Нью-Йорк, США

10 мая 1965 г.

ВСТУПЛЕНИЕ

В ЭТОЙ повести рассказывается о всевозможных проходимцах и головорезах. Из-за напастей, которые преследовали их на родине, или в силу природной необузданности нрава они бежали за границу и нашли там единственное пристанище, где земля могла еще выносить их присутствие. И так как место действия этой истории — наихудшая из окраин нашего мира, то, можно предположить, и люди, там обитающие, — самые отвратительные отбросы человечества, закосневшие во зле подонки. Среди них людоеды, браконьеры, солдаты, буяны, миссионеры, губернатор, один-два душегуба, сын священника и представитель секты трясунов.

Часто автору трудно, в сущности невозможно писать о себе самом. Те, кто пишут книги о путешествиях, в силу установившейся традиции делают вид, что сами они рыцари без страха и упрека, и не очень-то охотно нарушают эту традицию, стремясь сохранить благожелательное внимание добродетельного читателя.

И все-таки нет-нет да и найдется среди них чуткий к зову правды писатель, избегающий такой наглой, бесстыдной лжи. Вот и я решил громогласно и в то же время благоразумно признаться в своих прегрешениях в этом обособленном и не слишком часто посещаемом месте, каким является предисловие к книге. Здесь, где любопытный прохожий, быть может, случайно остановится, чтобы послушать, как я бью себя в грудь и, по хорошему русскому обычаю, взываю: «Слушай! Слушай! Я — тот, кто на протяжении двадцати четырех глав «Плавания» выставляет напоказ свои добродетели, — на самом деле обманщик и лицемер. Я — грешный человек».

И в доказательство этого (как похвальба своими добродетелями свидетельствует о безнравственности, так и безнравственность требует доказательств) я предупреждаю читателя об одной неясности во второй главе этой книги. В ней пространно описывается наша бедность и то, как рука дающего щедро снаряжает меня и моего помощника, но ни слова не говорится, как и где мы заполучили продукты для многомесячного путешествия. Где мы их раздобыли, я не скажу, потому что к этому делу оказались бы причастными некоторые высокопоставленные лица, но я сознаюсь, как мы их достали. Мы стащили их.

Стащили мы их за три набега.

В первый раз мы зацепили двести фунтов сахара (его владелец Хосе Крус, ставший впоследствии моим близким другом, широко откроет глаза и, конечно, не закроет своего сердца, услышав это признание), четыреста фунтов муки, двести фунтов кофе, десять фунтов чая, двадцать пять фунтов бобов, шесть бутылей кетчупа, ящик сгущенного молока и еще много разных разностей, всего не упомнишь. Все это мы уволокли среди бела дня.

Второй набег был совершен в темную полночь. Мы обнаружили тайный склад деликатесов, украденных и припрятанных вором, выжидавшим случая, чтобы увезти их подальше.

«Несчастный вор!» — воскликнули мы.

Мысль, что в данном случае два зла сделали одно несомненное добро, доставила мне некоторое удовлетворение. Не теряя времени на разглядывание находки, мы нагрузили мешки и перетащили их из укрытия в наш шлюп. Как же мы обрадовались, когда обнаружили, что в нашу собственность перешли двадцать одна банка солений (местного изготовления и привозных), двадцать банок сладких маринадов, одиннадцать банок клубничного варенья, семь банок и две жестянки мармелада, тридцать семь банок консервированных фруктов, девять банок черного перца и семнадцать банок пряностей.

Третье по счету предприятие вызвало у меня некоторые угрызения совести. Продуктов у нас накопилось больше, чем можно было съесть или обменять, но мы уже набили руку и не могли остановиться. Дальнейший грабеж принес нам больше муки, изюма, чернослива, грецких орехов и т. д. А кроме того, еще две дюжины маленьких и десять больших ракет, двадцать лоцманских, красных и синих, две дюжины свинцовых брусков и шесть больших бутылей лимонного сока.

Этим поступком, рассматривая его как явление, характеризующее только меня одного, я бы мог и закончить свое признание. Но чтобы не оставалось ни малейших недоразумений относительно общественной стороны сего поступка, я напоминаю, что после некоего вечернего увеселения на островах Уолластон я проснулся с памятной зарубкой на носу.

Те, кто прочтут вышесказанное, могут заинтересоваться подобно моему очень хорошему и разумному другу американскому консулу в Пунта-Аренасе

[5], почему автор все еще на свободе. Тем не менее это легко объяснить. Кроме присущего мне искусства и чудовищной силы моего спутника нам благоприятствовали неизменные доброта и щедрость тех, с кем нас сводили приключения. Снова и снова я выражаю благодарность тем, чьи имена перечислены ниже:

Капитану парохода «Кураса» И. X. Канну, офицерам Риду, Эсдону, Кавагану и корабельному плотнику.

Хорге Инену из Пунта-Аренаса.

Его превосходительству В. Фернандесу, губернатору Магеллановых земель, Остину Брэйди и капитану Делано; сеньорам Соренсену, Виллумсену, Курцу, Алонсо, Бабю, Холку, капитану Уилсону, капитану Грезу и капитану Джеку.

Капитану «Онеиды», Морскому Волку, младшему машинисту «Лонсдейла», Французику и коку.

Сеньорам Моррисону, Марку, Гарезе и Браво с Доусона. Сеньорам Мюлаху, Лоуренсу, Лундбергу, Нильсену из Тьерра-дель-Фуэго и Антонио, Кудрявчику, Франсиско, Кристоферсону, Нана и Заротти.

Васкесу с островов Уолластон.

Капитанам Даньино и Акеведэ из Талкухуано.

Моему брату Эдуарду Сильва Руису с «Чилое».

Капитану Нильсену и м-ру Пеннингтону с «Талумы», Виолетте и Чилийской Розе.

Бэйярд Бойезен

О НАЧАЛЕ НАЧАЛ

Кто спросит, в час какой

Мы, сотворенные деяньем,

И алый, словно кровь, поток людской

Столкнемся и потом

Пойдем одним путем?

Кто знает, в час какой?

И утра глубина

Открыта нам до дна,

И светят по ночам

Огни блаженства нам.

А вы, что без конца всю жизнь

Из года в год

Руинам и вещам вести привыкли счет,

Что знаете о нас, которым с детских лет

Дороги озарил жемчужный звездный свет?

Загадки жизни, прочь!

Какое дело нам?

Отчаянье и смерть

Заплатят по счетам!

Смеяться любим мы под грохоты лавин,

И ветер мчит наш смех к далеким очагам.

Мы утром на заре под парусом скользим

По вспененным волнам.

Но зори, паруса — не поклоняться ж им?

До зорь и парусов какое дело нам?

Загадки жизни, прочь!

Пошли ко всем чертям!

Отчаянье и смерть

Заплатят по счетам.

А что такое жизнь,

Какое дело нам?

А в жизни по плечу

Найти бы дело нам!

ГЛАВА I

ПОЧЕМУ И ГДЕ

ВПЕРВЫЕ после нескольких месяцев лихорадочной работы я сделал перерыв. Труд, бесчисленные лишения и препятствия, заботы, связанные с недостатком средств, — все должно было окончиться в этот день вместе со спуском на воду моего бота с палубы судна. Смеясь, я вытер грязные руки о ветошь, швырнул ее за борт и с чувством превосходства взглянул на толпу, сгрудившуюся около фальшборта, где висел над водой бот.

— Эй, древняя неповоротливая развалюха, можешь ли ты вспомнить о таком же скопище народа на твоей палубе? Когда ты горделиво спускалась на волны, присутствовали при этом губернаторы и капитаны, богачи, умники и красавицы? Здесь, на самом дальнем юге Южной Америки, была весна и на щеках девушек из Пунта-Аренаса пылали такие яркие розы, которые расцветают лишь на холодном и соленом морском ветру. Какими красивыми казались дамы в ослепительных пышных нарядах на этой грязной, ржавой железной палубе, на фоне широких голубых просторов Магелланова пролива! И как прекрасен был мир, весь осиянный молодым сентябрьским солнцем, как вспыхивали в его лучах белизна и пурпур флагов, развеваемых упругим западным ветром, ветром юности и веселья! А на закрытом люке, застланном белоснежной камчатной скатертью, стояли хрустальные бокалы и шампанское. Чудесное, благоухающее шампанское! Мы смеялись от счастья. Это были крестины моего бота.

Мы вспоминали другую весну, полный разгар весны пятью месяцами раньше. Май в Нью-Йорке. Тот же самый западный ветер очистил небо; на городских небоскребах тени последних облаков, скользящих в глубокой синеве. Солнце посылает на землю такое ласковое тепло, что каменные громады зданий не в силах удержать свое живое сокровище — людей, и вот уже мостовые — сад, кипящий красотой и весельем жизни. Весной Нью-Йорк — рай, эдем, неизмеримо более счастливый и прекрасный, чем тот, о котором когда-либо мечтали аркадские пастушки. Плод счастья и мудрости висит на столь отягощенных ветвях, что не нужно никакого искусителя: плод сам искушает. Здесь нет ни врат, ни стен, ни херувимов с огненными мечами, чтобы грозить и изгонять. Но на этом пиру счастья сердце кричит на весь мир о своем отчаянии, о своей злой судьбе и одиночестве.

Как неприметно, неслышно истощается мера душевной выносливости. Вот волна уже поднялась над краем, помедлила мгновение и бурно выплеснулась в широкий, свободный поток действия. Сейчас вы еще связаны всем образом вашей жизни и мыслей. В следующий момент безошибочное движение души — и вы свободны. Как упоительна радость освобождения от горя и счастья, толпы и покоя, неудач и успеха, от постоянно возвращающегося избытка чувств, от всего чрезмерного! Человек всегда будет искать одиночества, стремиться в самые отдаленные, забытые богом пустыни, чтобы в тяжелых испытаниях вновь обрести свободу.

Часа не прошло, как я принял решение ехать, а у меня уже было место конторщика на грузовом судне, отплывающем на крайний юг Южной Америки, к самым скудным и заброшенным местам, о которых кому-либо приходилось слышать или читать. Не потому ли, что я любил холод, заброшенность и пустынные края? Трудно объяснить.

Рассказы о приключениях и кораблекрушениях, о долгих месяцах борьбы с ветром и морем, которые бушуют у мыса Горн, о водяных горах в полмили вышиной, обрушивающихся с грохотом на гранитные берега, придавали этому месту под названием Кладбище моряков волнующее очарование ужаса.

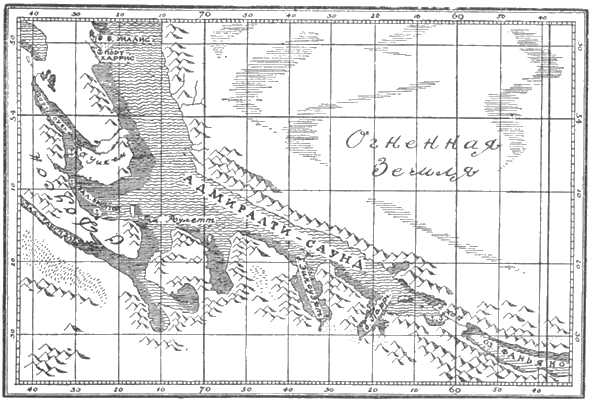

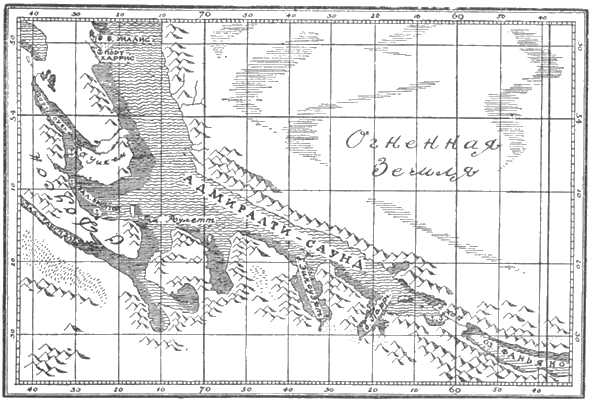

И в то же время об этом крае почти ничего не известно. Продавец книжного магазина, у которого я спросил карту Тьерра-дель-Фуэго, посмотрел на меня с высокомерным презрением и сказал, что никогда не слышал о таком названии. Нет, не у сухопутных жителей надо спрашивать о нашей земле. Для них весь свет лишь те перенаселенные клочки суши, которые, как рифы, преграждают широкий морской путь. Зато я сразу же нашел, что искал, в маленькой лавчонке на набережной и по морской карте, обладавшей той четкостью контуров, какие есть лишь у морских карт, узнал, что вопреки моим первоначальным предположениям Тьерра-дель-Фуэго — земля, а не море.

И, словно из опасения, что дух бродяжничества во мне не будет потревожен такими именами и названиями, как Магеллан, Тьерра-дель-Фуэго и мыс Горн, здесь завлекательно теснились другие, вроде Фамин-Рич, Дезолешн-бей и Ласт-Хоуп-Инлет

[6]. Намекая на всякие ужасы, они предупреждали потерпевших кораблекрушение моряков о «жестокости туземцев» и подтверждали самые страшные легенды об этих местах. Я окончательно укрепился в решении отправиться туда.

В сутолоке, волнениях и спешке приготовлений три недели пролетели, как одна. Наконец, упаковав краски, холст, кисти, бумагу, чернила, палатки, одеяла, груды старой одежды, обуви и флейту, с семьюстами долларами в кармане, я готов. Был конец мая, канун отплытия. Полночь, проливной дождь, угрюмая набережная, загроможденная штабелями иноземных грузов, вавилонское смешение звуков, раздающихся в сонной, сырой, таинственной мгле; здесь, среди дорожного чада и шума, покинутые любовь и дружба казались прекраснее, чем всегда.

Мы снялись с якоря. Миновали Хук

[7]; земля утонула вдали. Жизнь моя стала воспоминанием; будущее надвигалось на судно, мерцало и пенилось, бурлило в кильватерной струе. Единственной мерой времени была смена дней и ночей. Они проходили незаметно, с умиротворяющим однообразием, словно растворяясь в обманчивой быстроте, с которой сменяли друг друга времена года, по мере того как на протяжении шести недель и семи тысяч миль пароход увлекал пас к югу от северной весны, через цветущее лето экватора в июльскую зиму Магелланова пролива.

Когда земля исчезает из виду, корабль в море уподобляется звездному телу, вращающемуся по предназначенной ему орбите в текучей беспредельности океана. Он порывает все многочисленные житейские связи — они существуют только в памяти плывущих. Поле деятельности ограниченно, и ум обращается к созерцанию или размышлениям; настоящий рассказ о морских путешествиях и должен быть рассказом о призрачных фантазиях почти не сознающего действительности разума, который внимает усыпительно-монотонным вздрагиваниям корпуса судна, прозрачному журчанию воды, омывающей его борта, бесконечным ритмичным колебаниям носа судна и равномерному бурлению за кормой. Вспоминаешь обо всем этом, как о длительном и неизменном благополучии.

Эти страницы, посвященные затянувшемуся приключению, не содержат воспоминаний о дружеских узах, которые могли стать неразрывными благодаря времени, обстоятельствам и, главное, однообразию окружения. В них говорится о дружбе как следствии необычного, но очень реального и напряженного испытания, называемого путешествием.

Я приношу здесь благодарность капитану Канну из Новой Шотландии

[8] и старшему помощнику капитана с пиратского судна «Пензанс» мистеру Риду. Но о третьем помощнике капитана, с которым меня связала во время странствий не столько дружба, сколько тесное товарищество, следует сказать сразу же. Хотя я пишу, пользуясь великодушным разрешением рассказать историю его жизни и о нем самом с совершенной откровенностью, все же, когда я обращаюсь к обстоятельствам его происхождения и раннего детства, мне мешает окутывающий их покров тайны, который он скорее из сдержанности, чем из стыда, за все восемь месяцев нашего содружества никогда не позволил себе приподнять.

Оле Иттерок родился в Тронхейме, в Норвегии. В четырнадцать лет он ушел в море на судне, которым командовал его отец. Этот моряк, по-видимому, был капитаном старого закала. Он добился своего положения тяжелым трудом и решил сделать из Оле человека, подвергая его нужде и лишениям. Два или три месяца мальчик терпел побои, а потом в одном из иностранных портов сбежал. Оле никогда больше не видел отца, который умер спустя несколько лет после побега сына. Сын проклял его, расставаясь, и даже память о нем была ему ненавистна.

В жизни Оле много было подобных приключений. Я уж не помню, каким образом и сколько раз он бегал с кораблей и в скольких иностранных портах дебоширил, обретая свою украденную свободу. Он дважды убегал с судна по прибытии на Борнео, и оба раза его ловили. Очевидно, именно в тот период его жизни — по моим расчетам, после возвращения в Норвегию — он оказался замешанным в каком-то сомнительном деле. Это навсегда сделало его отверженным, по крайней мере он сам так считал и горько из-за этого сокрушался.

Дезертировав в Сиднее, он нанялся на грузовое судно, идущее в Гуаякиль

[9]. Все матросы и офицеры, кроме двоих, были негры, и с Оле обращались очень жестоко. По прибытии в Гуаякиль он немедленно сбежал. Тогда ему уже было двадцать лет, и он завербовался в революционную эквадорскую армию, сразу получив звание лейтенанта. Во время уличных боев Оле ударили по рту железным ломом и выбили почти все зубы. Немного спустя он заболел тифом, и его отправили в гуаякильский военный госпиталь. Выздоровев, он сбежал из госпиталя и в компании с другим дезертиром спустился на плоту по реке Гуаякиль, страдая в пути от голода и жары. Еще несколько сот миль до Кальяо

[10] он и его спутник прошли босиком вдоль берега по раскаленному песку. Снискав дружеское расположение английского консула, он получил визу на въезд в Европу.

Тем временем, понаторев в мореходном искусстве, Оле получил диплом старшего помощника капитана и до конца войны служил в этой должности на трех норвежских пароходах, которые погибли один за другим. Однажды во время гибели парохода его ранило в лицо осколком торпеды, и это еще больше его обезобразило. Затем он некоторое время служил помощником капитана на четырехмачтовой американской шхуне — кажется, до тех пор, пока ее не потопили. Оказавшись в Нью-Йорке без денег, он вступил в переговоры с администрацией фирмы, занятой изготовлением спасательных лодок, насчет кругосветного путешествия в их двухвесельной посудине. Но он так проявлял свою безрассудную храбрость, что потерял доверие представителей фирмы, и дело расстроилось. Вот в главных чертах вехи жизни Оле Иттерока до нашей встречи. Ему исполнилось к тому времени двадцать шесть лет, и он служил третьим помощником капитана на «Курасе».

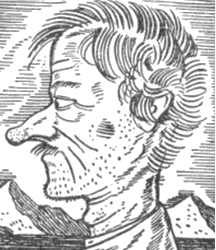

В Оле было пять футов восемь дюймов росту, весил он сто пятьдесят шесть фунтов. Окружность груди — сорок два дюйма. Черные волосы густыми прядями ниспадали на лоб. Глаза узкие, голубые, рот безобразно изуродован. Однако его топорное лицо иногда светилось такой добротой, что становилось просто красивым.

Когда я прибыл на пароход, Иттерок нес ночную вахту.

— Сумасшедший, — сказал он обо мне, услышав от кого-то, зачем и куда я отправляюсь. Через три дня он сам предложил себя в качестве спутника.

— Но я не смогу вам платить: у меня нет денег, — предупредил я.

— А я и не позволил бы вам платить, — ответил Оле.

И мы, захваченные заманчивым и практически выполнимым проектом, склонились над картами, обсудили все возможные и невозможные случайности путешествия. Мы достаем спасательную шлюпку, настилаем на ней палубу, ставим мачту и парус, направляемся из Магелланова пролива через расположенные к западу и югу от Тьерра-дель-Фуэго проливы с многочисленными гористыми островками к мысу Горн и огибаем его. Вполне возможно, что мы потерпим кораблекрушение, утонем или нас съедят людоеды, однако мы ударили по рукам.

В середине июля мы вошли в Магелланов пролив. Была ночь, и мы едва могли разглядеть темный плоский берег. Большая часть команды спала, когда, увлекаемые приливной волной, мы проскочили через Первый и Второй проливы и вошли в Брод-Рич. Проснулись от стука лебедки. Было ясное, голубое утро. Завывал ветер. Мы стали на якорь у Пунта-Аренаса.

Когда видишь эту гавань в первый раз, то диву даешься: словно машина времени перенесла тебя на пятьдесят лет назад. Перед тобой славное морское прошлое. Смотришь и глазам своим не веришь: вот они, корабли и барки. Где ты, в каком порту? Но, вглядевшись, замечаешь, что с судов все ободрано, реи спущены, мачты сняты, что это негодные для плавания суда.

За кораблями виднеется густонаселенный город. Это раскинувшийся на милю в окружности на широкой угрюмой, кое-где повыжженной равнине торговый город с большими магазинами, литейной мастерской, верфями, деловыми кварталами, церквами, одноэтажными домами и небольшими лавчонками.

Дул штормовой ветер, и было трудно дышать. Мы с помощником напряженно вглядывались в даль Сиял золотисто-голубой, ветреный, брызжущий светом юный день.

Мы уже стояли на пороге нового бытия, и перед нашим мысленным взором мгновенно пронеслась вся наша прежняя жизнь. Одинокие искатели приключений в чужой стране, победители без меча, мореплаватели без судна, с непомерными запросами, тощим карманом и не знающие друзей. В едином порыве мы повернулись, и в слезящихся от ветра глазах другого каждый прочел глубочайшее волнение.

Два дня, проведенные на «Курасе» в гавани Пунта-Аренас, запечатлелись в моей памяти как один долгий праздник. Я радовался предстоящему отъезду и был счастлив добрым отношением ко мне. Однако грусть разлуки была сильней, потому что за время долгого путешествия судно стало для нас домом, а друзья на борту— родными. И болезненное чувство утраты в ту темную ночь заглушало предвкушение перемены. О господи! Вспомнить только ту суматошную темную ночь в гавани, беспорядок, гам, сутолоку на судне, пьяные тосты, прощальные слова, смятение чувств, когда боль переходит в ощущение счастья, а счастье разрешается слезами. Поднимают якорь: «Эй, на буксире! Прощайте!» Мы уходим. Ширится полоска черной воды. В ней сполохами отражаются судовые огни. Из освещенного пространства мы вступаем в такую кромешную тьму и одиночество, что кажется, наступил конец света.

ГЛАВА II

ПЛЫТЬ ИЛИ В ТЮРЬМЕ БЫТЬ?

ПРОШЛА неделя, и мы попали в дружеские объятия Чили. Оказалось, это немаловажное дело — поддержка лучшего капитана в Пунта-Аренасе. Замешательство и неловкость, что мы должны были испытывать, появившись среди незнакомых людей в роли путешественников-сумасбродов, быстро исчезли благодаря искреннему доброжелательству и беспримерной щедрости, с которыми к нам отнеслись. Самым полезным для нас человеком в этих новых местах оказался Хорге Инен — морской агент крупнейших пароходных компаний в порту. Это был молодой человек незаурядной внешности, одаренный способностью по-человечески разбираться в людях и понимать их, добросердечный и не лишенный воображения. Он сразу же составлял представление о человеке, и его симпатия подкреплялась постоянным доверием и активной помощью.

В первый же наш разговор он подверг меня детальному, но отнюдь не враждебному допросу и наконец величественно изрек:

— В любое время, что бы вам ни понадобилось, приходите и просите.

В итоге оказалось, что мне нужно очень многое, но ни в чем — ни в малом, ни в большом — я не получал отказа. И если путешествие к югу на собственном, хорошо экипированном боте я с подобающей скромностью отношу в какой-то мере за счет и наших упорных усилий, то в несравненно большей степени мы обязаны этим дружескому участию Инена и тех, с кем познакомились благодаря ему. В первый же день по прибытии для нас подыскали шлюпку, и главная наша проблема была решена.

Когда спустя несколько дней мы с помощником сидели в уютном плавучем жилище и рассуждали об этом негаданно привалившем счастье, нам, незадачливым авантюристам, вдруг получившим в руки все козыри, показалось, что мы похожи на Короля и Герцога из «Гекльберри Финна». И что если нам еще больше повезет, то разъяренная толпа набросится на нас и выгонит из города. Но недели шли, а нас все не выводили на чистую воду, нас чествовали, и поэтому, как и следует самозванцам, мы поверили, что в самом деле являемся Королем и Герцогом милостью божьей. А вот вам картина того, что собой представляла наша жизнь.

В гавани Пунта-Аренас ночь. Старое судно «Лонсдейл» тихо покачивается на мертвых якорях. Мы оба спим в давно пустующей капитанской каюте, обставленной мебелью красного дерева. Наступает утро. Мы просыпаемся еще затемно, зажигаем лампу и одеваемся. Я ощупью поднимаюсь по трапу в колючий холод. Выпал снег, и мои шаги звучат приглушенно на железной палубе.

Сквозь низко нависшие облака прорывается к черной воде золотистый рассветный луч. Над судном, окутанным сумраком, светятся штаговые огоньки. В домах мерцают лампы — это поднялись ранние пташки. Полная тишина. Ковшом зачерпываю ледяную воду из бочки, умываюсь и, дрожа от холода, бегу вниз. В кают-компании старого судна слабый свет качающейся лампы теряется на серых от грязи палубе и подволоке, на темных стенах и в углах, где в беспорядке навалены корабельные снасти. Пузатая железная печка раскалилась докрасна. Мой помощник закончил уборку, и, пока мы подвигаем маленький стол к огню, на нас оседает облако пыли. Кок приносит кофе. Хорошо! Зимний Магелланов пролив, холодное, еще темное утро, а мы посиживаем, поджаривая у огня ноги и бока, и согреваем нутро дымящимся кофе.

Тяжелая шлюпка колотится о бок нашего судна, грохочут ступеньки штормтрапа о железные борта, раздаются людские голоса, стук грубых сапог на палубе. Все это возвещает, что пробило семь и начался рабочий день. Два плотника на палубе докладывают о ходе работ. У правого борта, на шлюпблоках, стоит закрепленное в прямом положении наше суденышко, купленное мной. Это спасательная шлюпка с потерпевшего крушение «Бикон-Г рейнджа».

Длина ее — двадцать шесть футов, ширина — восемь футов шесть дюймов, глубина — три фута и один-два дюйма. Она типа вельбота, с клинкерной обшивкой на легких изогнутых шпангоутах. Нос ее был расколот, семь досок проломлены и прогнили; шлюпка покоробилась, пересохла, как кость, в бортах зияло множество дыр. Небрежной фабричной работы, с кницами и креплениями, выпиленными из прямослойного дерева, — вот какая была у нас шлюпка — настоящая развалина. Я купил ее за двадцать долларов.

С тех пор все время, когда мы были на ногах, — в будни, воскресенья, праздники, с рассвета до отхода ко сну, в солнце, дождь, снег, ветер, — мы трудились над нашим суденышком. Заменили поврежденные доски в бортах на новые, приделали ей крепкий высокий киль из твердого дерева и обили его железом, достали лес для палубы и каюты. Место нашей кипучей деятельности напоминало судостроительные верфи: тук-тук-тук стучал молоток по клепке, жужжала пила, раздавался гром падающих досок, звучно бил кузнечный молот по наковальне, шипели паяльные лампы, противно скрипел скребок по гвоздям и песку. Вот так в снег и слякоть, в проливной дождь и мороз, с окоченевшими руками и холодными, как лед, ногами, с песней и смехом мы работали в течение долгих дней, складывавшихся в недели, в месяц и в два, и эта работа была единственной темой наших разговоров, воздухом, которым мы дышали, нашей жизнью. Жили мы на борту нашей посудины «Лонсдейл» по-королевски: семь раз на день ели разнообразнейшие блюда, и все из баранины, а постели нашим усталым телам казались пуховиками, набитыми сновидениями. И все же старый «Лонсдейл» напоминал сумасшедший дом. Это было скопище людских отбросов, людей, еще живущих какой-то тщетной надеждой или уже утративших ее, людей, для которых все было позади.

«ЛОНСДЕЙЛ»

На судне кроме нас было еще четверо. Они занимали помещения, бывшие когда-то каютами помощников капитана. Эти люди пьянствовали. По вечерам все они поодиночке запирались в своих каютах, за исключением старого француза, неизменно составлявшего нам компанию в долгие вечера. Французик был мирный, непьющий человек, остальные же в зависимости от состояния добры и благожелательны или тупо безразличны. От постоянного безделья эти неудачники погрязли в бесплодной мечтательности или овечьем смирении.

На судне пили мало, но иногда случались оргии, о которых потом вспоминали целую неделю. Вот, например, вечер, дающий представление о подобных празднествах.

Грохот. Рев ругательств. Опять грохот, что-то тяжелое падает на пол. Звон разбитого стекла. Молчание. Внезапно распахнутая дверь хлопает о деревянную обшивку стены. Кто-то грузно шагает по коридору и входит в другую каюту. Голоса, шум отодвигаемых стульев, рев, затем злобный хохот — и Французик шмыгает в нашу каюту. На его круглом розовом лице ужас маленького затравленного зверька. Он молчит и, доставая колоду карт, лихорадочно раскладывает пасьянс. На миг наступает затишье. Затем мы слышим, как кто-то огромный тащится по коридору к нам, спотыкаясь и отвратительно бранясь. В двери, занимая весь проем, стоит громадный, как носорог, норвежец. У него грубое, топорное лицо, круглые водянистые серые глаза, воспаленные веки и мешки под глазами. Он рывком подтягивает брюки и вторгается в каюту, словно корабль па всех парусах.

— Добрый вечер, господа, — говорит он подобострастно и в то же время вызывающе. И опускается на скамью. Французика и след простыл.

Норвежец что-то бормочет с бессвязностью сентиментального пьяницы и затем более разборчиво говорит:

— Господин Кент, или капитан, или король, как там вас, я вот напился, и все…

Пока он собирается с мыслями, чтобы продолжить свою речь, его пальцы шевелятся, словно он играет на пианино.

— Вот я что хочу сказать, — выпаливает он с внезапным раздражением, делая неимоверные усилия, чтобы сосредоточиться. — Нам не нужны американцы на борту, понимаете? И скоро здесь будет небольшая перестрелка.

Не желая с ним связываться, я пытаюсь все это время думать лишь об очень сложном рисунке, которым и занимаюсь. Я не гляжу на норвежца. Он продолжает:

— Я сильнее всех на судне, я сильнее всех в округе, я могу бросить…

Но мой помощник уже на ногах:

— Встань, ты, мразь несчастная, пузатый желтушный задавака, встань сейчас же, и я тебя положу на обе лопатки, не успеешь глазом моргнуть…

— Неужто ты и вправду так сделаешь? — вопрошает громадина очень жалобным голосом.

— Можешь прозакладывать свою никчемную жизнь, — рычит от ярости мой помощник.

— Да, — говорит силач едва слышно. — Наверное, ты смог бы это сделать. — И, словно состарившись и устав от жизни в одно мгновение, силач поднимается и уходит.

А тем временем бежали недели, работа близилась к концу и все никак не кончалась. Начинал беспокоить не только недостаток времени, но и приближающиеся платежи. Хотя жизнь на «Лонсдейле» нам ничего не стоила, каждую субботу вечером надо было расплачиваться с рабочими и оставлять немного денег про запас на всякие расходы, возникающие по мере перестройки шлюпки. Были неожиданные траты и во время наших визитов на берег: например, в копеечку влетавшие периодические загулы моего помощника, пока я не положил им конец, а также весьма дорого обходившаяся нам знаменитая общительность жителей Пунта-Аренаса.

«У обитателей «Кампо» есть закон, — писал в 1884 году Бове, капитан Итальянского королевского флота. — Сколько бы они ни привезли денег в так называемую колонию (Пунга-Аренас), все должны истратить. Оставить хоть фартинг было бы так же недостойно, как лишить преступника человеческого участия». И чтобы не допускать такого бесчестья, в Пунта-Аренасе существовало множество благодатных кабачков.

Мы прожили так два месяца, и у меня не осталось ни гроша, если не считать скромной суммы, которую я отложил, чтобы заплатить по огромному счету за стальной и пеньковый тросы, парусину, цепи, краску, поковки и тому подобное, а также на подарки всем добрым людям с «Лонсдейла», которые нам помогали. И однако, знай я, в какие хорошие руки мы попали, безденежье причинило бы мне меньше беспокойства.

Одна бесшабашная ночь в клубе Магеллана навела меня на кое-какие размышления. Нас было шестеро, и после неоднократных возлияний все фишки, за исключением монеты в сорок центов, достались одному человеку.

— Пасуйте, и я оплачу все!

— Заметано, — ответил я, — пошел — и проиграл.

Еще раз — и снова проиграл.

Через две минуты все фишки — всего на огромную сумму в восемь американских долларов — оказались у меня. К счастью, я мог уплатить и подозвал служителя. Вдруг человек, сидевший слева от меня, встал и отодвинул от меня все фишки, в то же время приказал служителю ничего от меня не принимать.

— Нет, — сказали присутствующие, — вы наш гость, и мы вам не позволим платить.

Тем не менее огромный счет за припасы висел над пик и головой, как дамоклов меч. Я уже запросил этот счет, но все никак не мог получить Оказалось, что составление такого обширного документа требует бесчисленного количества совещаний между начальниками департамента. «Или плыть, или в тюрьме быть», — не раз бормотал я себе под нос в ожидании счета. И вот однажды капитан Делано, капитан порта и морской инженер Соренсен пригласили меня в контору.

— Нас интересует расход на краску и сосновые доски, — сказали они мне. — Вы ведь использовали их, работая на нас, правда?

— Нет, — ответил я, — все это ушло на мои нужды.

Я вошел в кабинет Инена.

— Дайте мне счет, — попросил я.

Он закончил работу, поднялся и подошел к окну.

— Что случилось? — спросил он, положив руку мне на плечо и поворачивая мое лицо к свету.

Я чувствовал, что сейчас у меня слезы брызнут из глаз, и ответил:

— Ничего.

Инен улыбнулся. Он вызвал секретаря и послал его с письмом к капитану Делано Через несколько минут секретарь вернулся, и мне вручили счет.

— Три, четыре, пять тысяч песо, — твердил я про себя, чтобы с должным мужеством встретить извещение о своем банкротстве.

Я развернул счет. Это был краткий перечень, всего лишь дюжина пунктов: шлюпка, ее окраска, немного троса… Общую сумму я забыл: она была ничтожна.

А Инен уже опять что-то усердно писал. Тогда его нельзя было благодарить — я это делаю только сейчас. Был еще один случай, о котором я расскажу. Да не создастся у читателя впечатление, что лишь латиноамериканское сердце может быть добрым. Мистер Брэйди, американский консул в Пунта-Аренасе, с самого начала относился с неизменным дружеским участием к нашей безумной затее и к нам самим.

— Идемте, — сказал он мне в памятный день перед отплытием. — Идемте за покупками. Что вам нужно?

— Лук, — сказал я.

Он купил лук.

— Еще дрожжи, сыр, будильник.

Он купил все это и многое другое и еще бутылку своего любимого особого средства против гриппа, которому я, по его мнению, был подвержен.

По возвращении в консульство он подарил мне американский флаг и большой конверт, в котором, как он говорил, были «указания на поход», с надписью: «Вскрыть после отплытия».

В море я вскрыл конверт. В нем были двести пятьдесят песо и записка. «Плывите как хотите», — прочитал я в «указаниях».

Но возвращаюсь назад. Бот полностью оборудован: настлана палуба и построена каюта; весь он проконопачен, окрашен, покрыт лаком. Не хватало лишь последних штрихов, но это относилось уже к области роскоши и искусства и могло быть сделано за неделю. На моей обязанности оставался рангоут. Я собственноручно изготовил из прочной и стройной норвежской ели мачту, гафель и гик, выровнял, обтесал и отполировал их; они были отлично сработаны до самой последней детали. Тем временем мой помощник мастерил паруса из крепкой парусины. Они оказались достаточно мощными, чтобы разнести пополам сам бот, как я пророчески заметил тогда. Лучшего же мастера-такелажника, чем помощник, трудно было найти. Оставалось только навести глянец, немного подконопатить, замазать швы, кое-где подкрасить и положить лак, что было совсем не обязательно, но для нас казалось очень важным. Последние дни перед спуском мы вертелись, как белка в колесе, достойно завершая долгие недели работы.

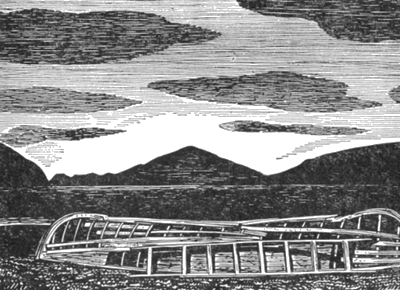

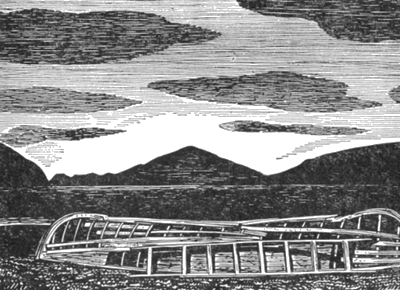

«КЭТЛИН». ВИД ПАЛУБЫ СВЕРХУ

Работали мы далеко за полночь при свете фонарей, освещавших палубу и твиндеки, где были сложены рангоут и такелаж. Но всегда, как бы ни поджимало время, все делалось на высшем уровне, мы не позволяли себе даже малейшей погрешности. Восторгаясь совершенством нашего судна, я сравнивал его со щегольским фаэтоном. Оно во всем, от киля до клотика,

где красуется флаг, с гордостью думал я, будет одинаково крепко, и ничего с ним не приключится до самого скончания века.

Во всей истории американского кораблестроения не было еще случая, чтобы судно спускали на воду так далеко на юге. Мы решили отпраздновать событие особенно пышно и продемонстрировать предприимчивость янки. Нам помогали абсолютно во всем. На борт нашей старой посудины была прислана бригада рабочих, чтобы навести порядок, убрать мусор и материалы, оставшиеся от нашей работы. Палуба стала восхитительно чистой, тали были осмотрены, блоки смазаны, прислан новый трос для стропов.

День накануне отплытия; лебедка наготове, наш бот подвешен на талях. Мы суетимся и наводим лоск, хотя и так все уже блещет совершенством. И все-таки этот последний день оказался слишком коротким. Уже поздно, очень поздно, когда я вынимаю из укромного местечка пустую бутылку из-под шампанского, незаметно проношу ее на палубу и наполняю желтой, как янтарь, водой из бочки.

Вернувшись с ней опять в каюту, я вырезаю из пробки старого спасательного пояса затычку. Аккуратно окручиваю ее проволокой так туго, что пробка вспучивается между пересечениями проволоки. Затем обмазываю горлышко над этикеткой клеем и, достав кусок свинцовой фольги, оставшейся от сигарет, прихлопываю ее сверху и плотно притираю к пробке. Когда я срезал лишнюю фольгу, отполировав оставшуюся и немного измазав ее, у меня в руках оказалась настоящая, совершенно нетронутая бутылка шампанского. Для крещения бота. Пожалуй, это красноречивее всего говорит о нашей бедности.

Великий день восстал ото сна ясный и лучезарный, как настоящее божье благословение по случаю крестин нашего маленького суденышка. Для нас, изнемогающих от спешки и неразберихи, как всегда под конец, часы мелькали, словно мгновения. Среди всей этой суматохи вдруг загудел гудок и показался портовый буксир, ярко расцвеченный развевающимися флагами и нарядами толпы, собравшейся на борту. Пришло время.

Настал час, с которого я начал повествование. Городские власти, капитаны, консул, журналисты, милые женщины и хорошенькие девушки столпились у места спуска. Надо было кончать. Мой мозг бешено работал, я механически стер тряпкой грязь с рук и бросил ее за борт. Это был одновременно и бессознательный жест, означавший, что труд закончен, и знак того, что неразумный путешественник вновь обрел безмятежность духа. Сейчас начнутся крестины. Около новорожденного бота, висящего на стропах у фальшборта, стоит красивая чилийская девушка с моей жалкой бутылкой «шампанского», нарядно украшенной трехцветной полосочкой. Девушка говорит: «Судно, нарекаю тебя Каталиной, и да сопутствует тебе всю твою жизнь благословение божье».

«КЭТЛИН», КАКОЙ ОНА БЫЛА РАНЬШЕ

Она разбивает бутылку. Янтарная жидкость, будто редкостное вино, разливается по носу бота. В это самое мгновение «Кэтлин» с гордо стоящим на ее борту помощником мягко скользит вниз и легко касается морской волны.

— Мама, — сказала маленькая девочка, когда разбили бутылку, — мне брызнуло в лицо.

— Ничего, дорогая, — ответила ее милая матушка, — это было доброе шампанское.

Последние дни на исходе. Я получаю у начальника порта судовой билет и прокладываю на морской карте намеченный курс.

— Если через четыре месяца вы не вернетесь, — говорит капитан, — мы пошлем на розыски крейсер.

Я оформляю в консульстве завещание, слышу добрые напутствия губернатора и всех наших друзей, и вот уже брезжит утро заветного дня.

Нам оказывают последние почести, сопутствующие отплытию судна. Буксир выводит бот из гавани. Под заздравные крики и добрые пожелания друзей мы спускаемся на бот и отваливаем. Мы отплываем все дальше, и над ширящейся полоской воды гремит наша песня времен парусного флота «Мчимся домой». И хотя слова, сочиненные нами, нельзя назвать поэзией, я все-таки приведу их здесь, потому что для нас и для тех, кто в этот день слушал песню, в них чудилось трепетное ожидание приключений:

Из Пунта-Аренас плывет наш фрегат.

Там девушки статны и звонко смеются,

А если нас вдруг людоеды съедят,

Назад наши души одни доберутся!

Припев: Мчимся домой и т. д.

Мыс Горн нам своею пучиной грозит,

На дне океана готовит местечко,

Ну что же, там смелых немало лежит,

Поверьте, нас встретят тепло и сердечно!

Припев: Мчимся домой и т. д.

И еще много-много куплетов. Они долго звучали, хотя слушали их только мы да ветер. И когда Пунта-Аренас скрылась из наших глаз, мы еще могли видеть то опускающийся, то взмывающий красно-бело-синий флаг Чили, поднятый в нашу честь на мачте «Лонсдейла».

ГЛАВА III

ПЛЫТЬ

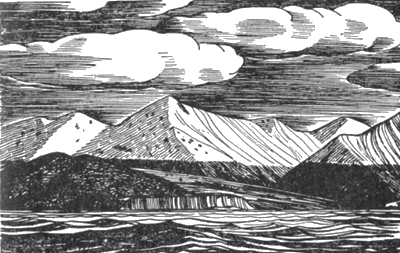

ВДОЛЬ проливов Брод-Рич и Фамин-Рич высятся белые пики гор и тянутся нескончаемые пустыни. В их таинственном молчании и угроза, и обещание. Над ними высоко поднимаются в небо недоступные, покрытые снегом вершины Сармьенто

[11]. Ах, что за день! До чего свежий и голубой, до чего золотистый там, где далекий небосклон касается круга земли! Воздух над нами пронизан сверкающей водяной пылью, срываемой ветром с гребешков волн. Небо на западе охватила крутая радуга — предзнаменование сильного ветра и удачи, и там, где она опускается на южные горы, в мирной, одинокой, девственной долине, спрятано золото счастья, которое всегда ищут и никогда не находят.

Под всеми парусами, наполненными ветром, дующим с траверза, маленькая «Кэтлин» лежит на борту, грота-гик чертит по воде. Палубу заливают волны, а бот мчится, как дикий зверь, вырвавшийся на свободу.

— Не сбавляйте хода! — кричит мой помощник.

Судно рассекает волны, и нас окатывает холодный душ. Вокруг резвится, прыгая и ныряя, стая дельфинов. Это к счастью. Боги к нам благосклонны.

Поднялся ветер, и на море началось волнение Огромные валы с белыми гребешками угрожающе обрушиваются вниз и, смеясь, нежно вздымают нас кверху, покачивают, как в колыбели. Мы несемся по морю. Наш бот прочен и вынослив, он плывет, он неуклонно следует по курсу.

— Красавец! — кричит помощник. И когда я спускаюсь вниз, душа, как орел, парит на крыльях счастья.

В каюте безупречная чистота и порядок. Там были удобные полки, на которых ровными рядами мы расставили банки консервов, котелки и тарелки, надежно прикрепленные к своим местам, чтобы не разбились от качки, и где оставалось достаточно места для белья, книг, фотоаппаратов и красок. Здесь были стеллажи для инструментов и карт, компаса, часов и лампы, для рейсфедеров и кистей, для пил, молотков, клещей и напильников, сваек, лопаточек для конопатки, для флагов, лоцманских фонарей и ракет, моих холстов и бумаги. Наши постели были сделаны весьма хитроумно: на парусиновые полосы, закрепленные крест-накрест, мы разложили нашу одежду и сделали из нее матрасы. В этот день постели, чистые и прохладные, были уже приготовлены на ночь. Печка начищена до блеска, пайол выскоблен. Все в каюте блистало совершенством, если не считать небольшого количества воды, поднявшейся из-под пайола и неопрятно плескавшейся в углу.

Я взял чашку и стал вычерпывать воду, одновременно болтая через открытый иллюминатор с помощником.

— При таком ветре, — проговорил он, когда налетевший шквал обдал нас водой с головы до ног, — мы должны быть в бухте Уиллис сегодня в пять вечера.

Было еще около одиннадцати, за полтора часа мы покрыли расстояние почти в двадцать миль. Шли мы на мыс Валентин, к острову Досон. Через два дня, по нашим расчетам, мы должны были войти в залив Альмирантасго, еще через два дня опять выйти в море и плыть в западном направлении, чтобы обогнуть оконечность полуострова Брекнок.

А между тем я все вычерпывал воду.

Я совершенно не подозревал об опасности, но меня осенило, что дело пойдет скорее, если вычерпывать воду котелком, а не чашкой. Я взял котелок и усердно принялся за работу.

Вода летит через голову поющего помощника. Его счастье слишком велико для него одного. Он влюблен, а она далеко, за много тысяч миль. Котелок холодной воды, опрокинувшийся ему на ноги, выводит его из этого блаженного состояния.

Прошло четверть часа. Я черпаю изо всех сил, выплескивая воду через голову моего помощника, его нежное сердце и все остальное. Стою в воде по колено, а она все подымается. Нет ни малейшей возможности повернуть к ближайшему наветренному берегу. Ложимся на подветренный, до которого пятнадцать миль. Ветер штормовой, мы в открытом море, и наш бот отяжелел от набравшейся в него воды. Мы черпаем по очереди, работаем до изнеможения, а он все наполняется, и один бог знает, где течь.

Наконец становится ясно: мы тонем. Земля слишком далеко, до нее не добраться.

Начинаем спускать парус. Гафель заклинивает, и помощник карабкается вверх, чтобы нажать на него ногой. Парус яростно хлопает и вырывается из рук, скрипят блоки, хлопают фалы, но мы все-таки спускаем его. Дрейфуем под стакселем. У нас на палубе привязан плоскодонный тузик восьми футов длины, четырех футов ширины. Для моря он не годится. Тем не менее мы спускаем его на воду и крепим по корме, и, пока тузик брыкается, как разъяренное животное, пытаясь освободиться от меня, мне удается накрыть его сверху парусом. Я кладу в тузик весла, спасательные пояса и еще некоторые необходимые вещи, вонзаю в нос тузика открытый складной нож, чтобы в последний момент перерезать фалинь, крепящий нас к «Кэтлин», и спасательная шлюпка готова.

Если смотреть с тузика, то, несомненно, положение «Кэтлин» катастрофично. Она тяжело налегла на борт, палуба наполовину затоплена, через нее перекатываются волны. Внезапно меня поражает, как безнадежно сознание гибели. Нет ни мысли о боге, ни страха смерти, одно только мучительное ощущение, что жизнь кончена, оставшись, увы, незавершенной. Промелькнуло молнией видение: дом, маленькие дети, их плачущая мать. Я испытываю болезненный стыд от горькой нелепости такой смерти, мгновенное головокружение, слабость в коленях, спазмы внутри, словно я наклонился над необъятной, бесконечной бездной, и нарастает безумное, сумасшедшее желание — воздеть вверх руки и закричать. Но сразу же, в тот самый момент, когда вот-вот потеряешь над собой контроль, еще более глубокий стыд вытесняет смятение и освобождает душу от воспоминаний. У меня хватало юмора слушать, как помощник сильным молодым голосом лихо пел «Пока улыбайся» в такт выплескиваемой воде. Я мог уловить даже легкое дрожание в голосе и, понимая, почему он поет и почему прерывается голос, улыбался, думая, что даже он немного боится.

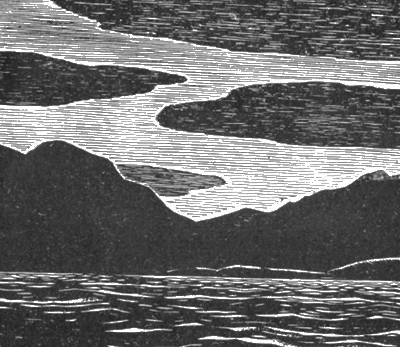

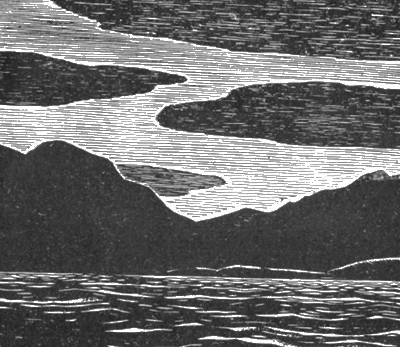

ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР

Мы стояли по пояс в воде, черпали по очереди. Кругом был хаос. От сильной качки вода плескалась и смывала наши сокровища с полок. Ботинки, носки, белье, бумага, хлеб, какао, мясные концентраты, орехи и сигареты всплывали и кружились в воронке водоворота, образуемого бадьей. Моя койка была затоплена, и простыни выплыли из постели.

Я взял бортовой журнал «Кэтлин», присел на край кадки и на чистой первой странице написал то, что, как я думал, будет нашей эпитафией.

«Первый день в море, прошло три часа со времени отплытия. Бот наполовину заполнен водой, дрейфуем. По очереди вычерпываем воду, приготовили спасательную шлюпку, чтобы добраться до Порвенира. Дует сильный западный ветер. Помощник поет. Чудесный он парень! Нет никакой возможности что-либо спасти: тузик для этого слишком мал».

Затем, завязав в непромокаемый пакет несколько дорогих мне вещей, я приготовился. Гибель «Кэтлин» была неизбежной. Целый час мы боролись с водой, сделали все возможное и не в силах были сделать больше. Ни на мгновение нам не удалось приостановить подъем воды. О том, что нас ждет, гадать не приходилось. Я знал, что через десять минут наше судно потонет. Рассудок не позволял надеяться.

У помощника много благородных и внушающих симпатию качеств: он храбр, добросердечен и настойчив в достижении цели. Но что касается умения рассуждать, делать выводы и соотносить следствия и причины — этим он не обладал ни в малейшей степени. Было трогательно не только наблюдать, как он при всей не вызывавшей сомнений трагической тщетности наших усилий упорно вычерпывал воду тяжелым ковшом в такт бесконечной песне, но и думать, что не сознающему неизбежность смерти не дано понять величие и страдание самой значительной минуты жизни. Он был слишком туп и не понимал, что мы обречены.

Так мы черпали и пели. Прошло пять минут, десять. Прошел срок, отмеренный рассудком нашему боту, а он, медленно покачиваясь, все плыл. Каждый раз, когда волны перекатывались через него, казалось, что он уже больше не выдержит. Время вдохнуло в нас новую энергию. Мы упрямо боролись с водой. Не смея надеяться, мы вычерпывали: больше ничего не оставалось делать. «Кэтлин» не тонула.

Несколько дней спустя, пристав к берегу, мы поняли причину злополучного происшествия и нашего спасения. То, что бот держался тогда на воде, было просто чудом. Во время работы до нас постепенно дошло, что все-таки удастся приостановить поступление воды. Странно: когда наконец уже не оставалось сомнений, что победа за нами, мы равнодушно встретили жизнь.

Было уже два часа пополудни. Вода в каюте все еще доходила до колен, и, чтобы удержать ее на этом уровне, приходилось вычерпывать не переставая. Вокруг нас плавали безнадежно испорченные припасы. Наше прекрасное суденышко, такое подтянутое и красивое четыре часа назад, было разорено. Время шло, море и ветер успокаивались. Воды оставалось уже так мало, что с каждой минутой работы было видно, как уровень ее все понижается. И вот она плещется у щиколоток. Мы подняли грот, легли на другой галс и начали долгое путешествие против ветра к берегу, расположенному в нескольких милях.

К вечеру день становился все прекраснее и спокойнее, и, когда мы уверились, что находимся вне опасности, в наших душах, словно утреннее солнце, взошла глубокая радость. Жизнь так бесконечно мила и прекрасна, что рядом

с этим ничто не имеет значения, кроме одного: мы живем.

Спустился вечер, береговые тени пересекли море и накрыли нас. Холодно. На последнем вздохе умирающего ветра мы достигаем места стоянки.

Как здесь спокойно! Во мраке громадный прибрежный поселок почти невидим. Расплывчатые очертания складов и домов парят над темной землей. В одном доме горит лампа. По безмолвной улице человек гонит скот. На небольшой равнине, окруженной голыми песчаными холмами, расположена колония; за холмами горы, вершины которых покрыты снегом. Мы уже давно молчим. Спускаемся вниз. Слабый огонь почти не греет. Мы смертельно устали. Завернувшись в промокшие одеяла, ложимся спать.

ГЛАВА IV

В ТЮРЬМЕ БЫТЬ?

В ТУ ПЕРВУЮ длинную, тяжелую ночь часы казались годами. Западный ветер пригнал из открытого моря мертвую зыбь, на ней качалось наше утлое суденышко, стоявшее на якоре. Мы дрожали и вертелись от холода в мокрых постелях и, сморенные бесконечной усталостью, ненадолго забылись сном. Проснулись совсем окоченевшие. Мы растирали ноги, чтобы согреться, хлопали себя по бокам. Но вот взошло солнце, и его улыбка рассеяла все наши несчастья. Тишина юного рассвета и чистый, свежий утренний воздух вливали в нас бодрость. И мы пили ее большими глотками.

И снова вдали за голубыми мирными водами пролива засверкали снежные горы дикого края, властно манившие к себе. Поднимать якорь, мореплаватели! Пошел шпиль! Выбираю! Вытащили мокрый якорь на палубу. Ласковый западный ветер наполнил парус. Судно накренилось, волна забилась о борт. Мы опять отплыли на юг. Да, на юг, но с опаской. С зарифленным гротом мы шли вдоль берега, с тревогой наблюдая за поступлением воды, как следят за лихорадочным пульсом, отсчитывая удары. Бот протекал, но очень незначительно, и, так как ветер дул умеренный, к нам вернулась вера в свои силы. Мы расстались с берегом и проложили курс через пролив на мыс Валентин, северную оконечность острова Досон.

Все это время один из нас пытался навести хоть приблизительный порядок в каюте. Иногда видимость красноречивее и сильнее впечатляет разум, нежели действительность; убирая с глаз долой следы страдания, мы изрядно облегчаем себе душу. Мы спрятали наше промокшее и испорченное имущество, выжали мокрое платье и одеяла, сложили их в мешки, поставили в нос. В тот день решили не обращать внимания на ущерб, нанесенный большей части наших припасов в обоих хранилищах — в носу и в корме. Но прошло немного времени, и зловоние гниющей пищи заставило нас навести тщательный порядок.

Мы отчистили заржавевшую печку, надраили ее до блеска и разожгли веселый огонь. Приготовили вкусную еду, наелись и почувствовали полное удовлетворение. Хотя ветер усиливался, вода в боте прибавлялась, и нам опять приходилось ее вычерпывать, непосредственная опасность не угрожала. Это позволяло легкомысленно относиться к возможной гибели и придавало некоторую пикантность нашему благодушному состоянию.

Только путешественник остро ощущает прелесть жизни, потому что он один познает ее контрасты. Он испытывает безмерное, неистовое борение духа, рвущегося в безграничные просторы, и сосредоточенное, щемящее чувство возвращения. Он познает две бесконечности — вселенную и самого себя.

Только путешественник делает открытия и в открытии существует. Ибо лишь эту часть своей собственной вселенной он познает и, познавая, созидает. Так по своему образу и подобию человек создал бога.

Пустыня оживает под взглядом человека. Он — ее сознание, его приход — начало дня. Страсть первооткрывателя, несомненно, таит в себе тепло и ласку первого восхода солнца над хаосом мироздания.

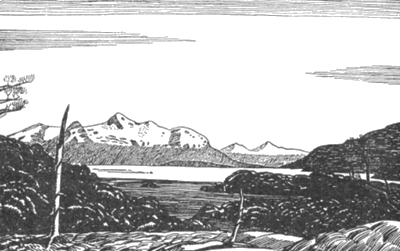

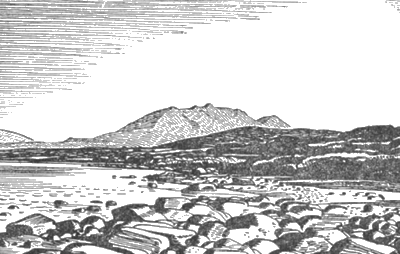

МЫС ВАЛЕНТИН

И вот подобно солнцу мы с высоты морской волны, трепеща от волнения, смотрим, как открываются новые земли. Перед нами длинное побережье острова Досон — скалистые пустынные отмели, мрачные под затянутым тучами небом и открытые всем ветрам. Темное море набегает на берег сверкающим прибоем. Мы благополучно пересекаем пролив и приближаемся к берегу, однако угрюмый его вид несколько умеряет нашу радость.

Мыс Валентин выдается в море острыми рифами с мелями и целыми плантациями гигантских водорослей. Мы старательно обогнули эти опасные места и, миновав их, вошли в спокойные воды подветренной стороны. И почти в то же самое мгновение солнце прорвало тучи, оно приободрило и согрело нас. Его золотистый свет преобразил окрестности и сообщил им новое очарование. Тени, ложащиеся при низко стоящем солнце, придали рельефность причудливо изрезанным прибрежным скалам, а разноцветные купы кустарников, темные и блестящие, выделялись на желтом фоне песка и болот, как драгоценные каменья.

Через расселины в скалах можно было видеть равнины и леса побережья с высокими, покрытыми зеленой листвой деревьями. К востоку простирались бескрайние воды залива Инутиль. А прямо перед нами, далеко на юге, возвышалась цепь гор с покрытыми снегом вершинами.

Когда мы находились в нескольких милях от берега, спустился мрак, и землю можно было отличить на фоне темного неба лишь по ее еще более темным очертаниям. Поднялся сильный восточный ветер, и казалось, что именно чары этой ночи и дикое завывание ветра и моря заставляют мчаться наш бот с неуемной скоростью.

На острове Оффинг, расположенном у входа в бухту Уиллис, горел маяк, на который мы держали курс, хотя его ослепительное пламя лишь усугубляло царившую вокруг тьму. Со своего наблюдательного пункта на носу помощник различил наконец чернеющий мыс земли, к которому мы должны повернуть. Приблизились к берегу. Он был в нескольких румбах справа по носу. Стали его огибать.

Что затем произошло с помощником, я не понял. Он вдруг закричал:

— Ворочай в море!

Я повиновался. Мы пулей промчались сквозь бурун мимо рифа, от которого нас отделяло расстояние длиной в шлюпку. В заливе стояла непроглядная тьма, черной тенью отражался в спокойных водах берег. Непрестанно измеряя лотом глубину, стали обследовать берег в поисках узкого входа в укромную бухточку, о которой были наслышаны, но обманчивые очертания леса спрятали ее от нас. Очутившись наконец у мыса, в мелководье среди рифов и мелей, отдали якорь на глубине две морские сажени.

Пока помощник убирался на палубе, я обследовал на тузике места вокруг нашей якорной стоянки. Повсюду были мели, на которые мы могли бы сесть, не будь судьба к нам столь благосклонной. Ночью, чувствуя себя вне опасности в этом безлюдном краю, освободившись от бремени забот, мы уснули мирным младенческим сном. А проснулись в спокойном, залитом солнцем, объятом глубоким молчанием новом мире, окруженные роскошной, почти тропической растительностью. Над нами высился лес; кроны высоких вечнозеленых деревьев образовали шатер, под которым на увлажненной дождями почве буйно разрослись цветущие кусты, лианы и лишайники. В спокойной воде залива, как в зеркале, отражалось безоблачное небо. В это тихое, без малейшего дуновения ветерка весеннее утро солнце грело по-летнему.

ПРОХОДИМ ОСТРОВ ДОУСОН

Мы бросили якорь всего лишь в нескольких ярдах от узкого входа в бухточку, которую искали прошлой ночью. Обогнув ее на тузике и убедившись, что она отлично подходила для длительной стоянки и для осмотра и починки бота, подняли якорь и начали буксировать «Кэтлин» через узкий пролив. Но поднялся западный ветер, и, прежде чем мы успели войти в бухту, он задул с такой силой, что пришлось остановиться. Несмотря на все наши старания отбуксировать бот тузиком и при помощи длинного кормового весла, нас все же медленно вынесло к входу в пролив. Здесь, на ветру, посередине течения, мы отдали якорь, определенно ухудшив свое положение из-за стремления его улучшить.

Вся наша одежда была волглой, и нам предстояло немедленно приняться за работу. Вскоре одеяла, свитеры, плащи, носки, рубашки и кальсоны развевались на ветру, словно праздничные флаги. После тщательного осмотра наших запасов выяснилось, сколь велики потери и причиненный нам ущерб, но мы по крайней мере получили некоторое удовлетворение, выбрасывая испорченный груз за борт. Самой непоправимой была потеря маленького «кодака»: от соленой воды заржавел спусковой механизм затвора, так что починить его не было никакой возможности. В течение всего путешествия мне пришлось всюду таскать с собой громоздкий и тяжелый «графлекс».

У нас было приподнятое настроение, и мы устроили себе послеобеденный отдых. В маленькой каюте было тепло и уютно, а мурлыканье чайника и гортанное бормотание приливной волны, бьющейся о тонкие борта, вторили голосу довольства, звучавшему в наших сердцах. Мы долго хранили молчание.

— Помощник, — изрек я наконец, — это наш первый день в диком краю, и, я думаю, нам обоим понятно, какой покой таит в себе одиночество. Будучи здесь единственными человеческими существами, мы познали возвышенное чувство превосходства. Это больше, чем свобода. В известном смысле мы владыки мира.

В это самое мгновение что-то ударило о борт бота. На палубе послышались шаги. Вскочив, чтобы посмотреть в иллюминатор, мы увидели в нем глазеющего на нас солдата с неприятным тупым лицом.

— Вы арестованы, — проворчал он.

Мы стали пленниками.

ГЛАВА V

ЗАДЕРЖКА В ПУТИ

ПОРТ ХАРРИС на острове Досон — единственное поселение на архипелаге, расположенном к западу от Тьерра-дель-Фуэго. Его история начинается сорок или больше лет назад и относится к тому времени, когда в связи с колонизацией белыми степных районов Патагонии велась жестокая истребительная война против аборигенов. Во внутренних областях Тьерра-дель-Фуэго жили индейцы. Эти прекрасные люди — коренное население материка. Их воинственные обычаи были причиной неизбежного столкновения с белыми завоевателями. Индейцы угоняли стада овец, и это повлекло за собой ответное жестокое возмездие. Наконец недоразумения между двумя враждебными народами, которые дипломатия могла бы превратить в дружеские отношения, привели к кровавому конфликту. Для охраны ферм были посланы солдаты и назначен фунт награды за голову убитого индейца; это послужило приманкой для бездельничающих негодяев, предложивших свои услуги. Война превратилась в отвратительную резню.

До глубины сердца пораженные этой возмутительной кровавой бойней, члены местной епархии Силецийского ордена организовали в порту Харрис миссию для преследуемых дикарей и начали с самыми искренними христианскими намерениями приобщать их к благам цивилизации, учить трудиться и направлять свои помыслы к богу. По этой причине солдаты сгоняли, как овец, сотни недоумевающих индейцев, грузили их на пароходы, утрамбовывали в трюмы, как бараньи туши, и препровождали на остров Досон.

Об этой злосчастной миссионерской затее рассказывают как о самом отвратительном насилии и преступлении. Из-за чудовищности подобных действий эти рассказы кажутся невероятными. Как нечто достоверное передают, что монахи, замыслившие зло, первую партию прибывших приняли с иудиной доброжелательностью. Индейцев провели в зал, где был накрыт обильный пиршественный стол, и накормили отравленной едой. Они пировали и умирали.

Как ни невероятна рассказываемая история в целом, некоторые детали этой ужасной легенды, по словам беспристрастного свидетеля, соответствуют тому, что случилось в действительности. По прибытии судна настоятель ордена, чувствуя великое воодушевление своей католической миссией, приняв на себя всю полноту ответственности за поведение дикарей, приказал их развязать и предоставить им свободу. Затем их усадили за пиршественные столы, специально для них накрытые. Оголодавшие до полусмерти во время недавнего плена и непривычные к такому изобилию, индейцы набили животы сверх меры. Многие погибли от несварения желудка.

От тех, кто вмешивается в чужую жизнь, нельзя ожидать сочувствия. Даже самые ужасные последствия не могли отвратить христиан от жестокого навязывания своих благодеяний. Они кормили своих подопечных, одевали и обучали их, а когда по истечении ряда лет, несмотря на постоянное пополнение здоровых «дикарей» из пустынь Тьерра-дель-Фуэго, человеческий материал почти весь повымер, с миссией произошло то, что бывает со всеми обанкротившимися фирмами: она прекратила существование, а ее помещение было продано.

Порт Харрис стал центром коммерческой деятельности. Первой акцией нового управляющего было установление награды — бочонок пива человеку, который сумеет забросить лассо на крест церкви. Под громкое «ура!» толпы крест стащили вниз. Построили лесопильный завод и верфи. Впоследствии на острове Досон была спущена на воду знаменитая неудачница «Сара» — самый большой корабль, когда-либо построенный в Чили.

Было уже темно, когда под конвоем солдат мы вошли на буксире в залив Харрис. Сквозь паруса судов, стоящих у набережной, просвечивали и зыбко отражались в черной воде электрические огни небольшого городка. Иллюзия нашего одиночества была разрушена внезапным появлением воинственно настроенных людей; нас арестовали, ошибочно приняв за пиратов. Но теперь, после того как развеялись подозрения, мы наслаждались благами гостеприимства. «Кэтлин», сказали нам, по всем правилам поставят в док и приведут в порядок.

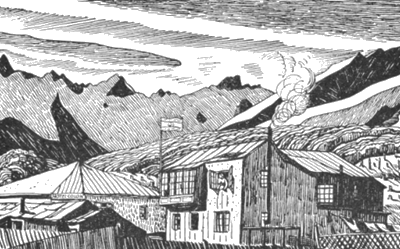

Заводской свисток возвестил рассвет, и, когда отзвучало эхо, воздух наполнили шум и визг пилы, грохот небольшой паровой машины, стук падающих досок, окрики мастеров, неистовые проклятья погонщиков волов, — одним словом, начал работать лесопильный завод.

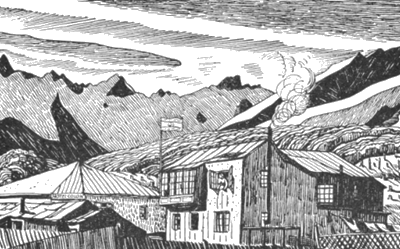

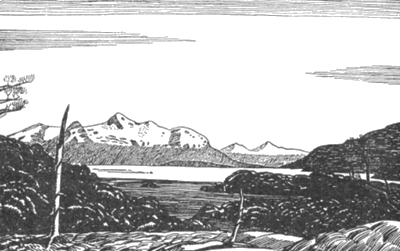

ПОРТ ХАРРИС

Мы поставили «Кэтлин» на якорную стоянку около слипа и ждали прилива, чтобы вытащить ее на берег. Яркая краска на бортах, лакированные перекладины, надраенная медь приборов — все это так и сверкало на солнце. А на мачте развевался звездно-полосатый флаг. Неважно, что в плавании «Кэтлин» чуть не развалилась. Она была так нарядна и красива, а флаг развевался с таким сознанием собственного могущества, что, по нашему мнению, все, кто видел его, должны были проникнуться почтением и восторгом.

Я работал в каюте. Вдруг помощник, который был на берегу, влетел ко мне красный, как рак.

— Здесь карабинеры! — кричит он. — Они велели спустить флаг. Я послал их к черту. Они хотят проверять документы.

Я уже слишком старый американец, мой патриотизм несколько поизносился в путешествиях и ослабел под воздействием размышлений, и, признаться, я бы сто раз спустил свой флаг перед другими, символизирующими неамериканские добродетели. Но американизм моего норвежского помощника был сверхстопроцентный. Он стоял рядом со мной, и его разъяренная лояльность полыхала таким жгучим пламенем, что мне стало даже страшно. Итак, положив в карман рубашки паспорт и судовой билет, я предусмотрительно сошел на берег, оставив на борту помощника с его неукротимым гневом.

На берегу стояли два карабинера в великолепных мундирах. Собиралась толпа. Лица солдат были типичными для людей, составляющих тот деятельный род войск, чья задача подавлять и управлять. Они были глупы и угрюмы. Специально для столь важного момента они напустили на себя смехотворное выражение свирепого достоинства, рассчитанного на то, чтобы устрашать подчиненных.

— Что вам надо? — спросил я у сержанта.

Он что-то возбужденно проговорил по-испански, я ничего не понял. Догадываясь, что он спросил паспорт, я протянул ему этот документ. Развернув паспорт во всю ширину, как карту, повертев его так и сяк, изучив на расстоянии и не поняв ни слова, он небрежно сложил его и вернул.

— Ваш судовой билет.

Я дал ему судовой билет. Не знаю, умел ли он читать. Он долго рассматривал его и наконец, по-видимому весьма удовлетворенный, вернул мне. А затем, рассвирепев, проревел на хорошо понятном мне кастильском наречии:

— Чтобы через пять минут флаг был спущен!

Бесполезно спорить с тем, кто не способен тебя понять. Улыбаясь, я ответил, что флаг спущен не будет, протиснулся сквозь толпу на борт и сошел вниз.

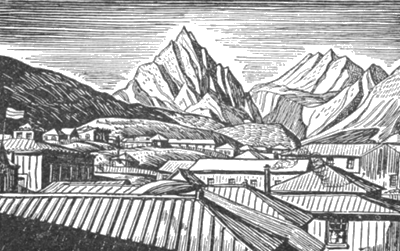

«КЭТЛИН», ПОРТ ПРИПИСКИ НЬЮ-ЙОРК

Наводящих ужас карабинеров мы видели тогда в последний раз, если не считать, что спустя несколько дней после первой встречи они гурьбой, словно дети, пришли умолять сфотографировать их.

В торговом порту Харрис мало что, кроме кладбища, напоминало о его славном христианском прошлом. В деревянных церковных зданиях разместились конторы, склад, игорный дом. Хижины-кельи были надстроены и превращены в жилые дома; число их все умножалось. Они усеяли полурасчищенные окрестности в хаотическом беспорядке, типичном для делового пограничного города. Там, где над благотворительностью торжествовал эгоизм, уживались рядом нищета и достаток.

В нескольких милях к востоку от города расположен высокий безлесный, похожий на муравейник холм. Он прикрывает вход в бухту. На его вершине, резко выделяясь на фоне неба, стоит небольшая часовня. Однажды мы пешком отправились осмотреть ее.

Наш путь лежал через величественные рощи южных вечнозеленых деревьев по овечьим тропам, бороздившим пастбища на склонах холмов, где между низкими зарослями тернистого кустарника бесцельно бродили овцы. Овцы были повсюду. При виде нас маленькие ягнята блеяли и обращались в поспешное бегство. Холм на несколько сот футов круто поднимался над окружающей равниной. Стоя на вершине, мы смотрели на расстилающийся внизу мир.

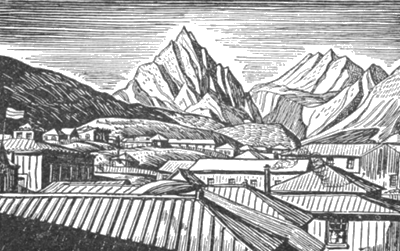

Был спокойный солнечный день, и длинные послеобеденные тени пересекали землю. Сверкающий на солнце город, шахматные квадраты садов и лугов, пристань и суда выглядели сверху игрушечным городком, который построили дети. К северу и западу расстилались плоские равнины острова Досон, у них был приветливый, обжитой вид. За пустынными болотами и лесистыми предгорьями поднимались горы, одетые в зимний наряд.

На голой, открытой всем ветрам вершине холма стояла часовня — маленькое деревянное строение, поседевшее от инея, полуразрушенное и забытое. На коньке крыши, однако, все еще высился топорной работы крест, слабо мерцавший в пурпурном небе. Внутри — стены, пол, потолок, жиденькая решетка и грубый алтарь, сделанный из наскоро сбитых досок.

На стенах этой заброшенной церквушки, которая была воздвигнута, чтобы отнять у индейцев их нецивилизованные радости, извечная дикость христиан, словно по иронии судьбы, начертала нечто вроде эпитафии. Любовники запечатлели свои имена в память о счастье, которое они вкусили за решеткой алтаря, а одинокие излили на стенах свои желания, чтобы другие читали о них и радовались.

Приход помощника прервал мое занятие — чтение надписей.

— Отвратительно, — сказал я и, пробравшись сквозь груды засорявших пол осколков от разбитых после «причащения» винных бутылок, вышел вон.

Золотая красота и молчание этого дня стали лишь свидетельством мощи и абсолютного бессердечия бога, а человек казался созданным для того, чтобы ощущать лишь боль одиночества. Но он не приспособлен к этому. Его дух жаждет слияния с духом другого, что само по себе уже насмешка над одиночеством.

Овечьими фермами острова Досон управлял шотландец Кеннет Моррисон. У него была усадьба «Эстансия Валентайн» в двадцати милях к северу от порта Харрис. У меня остались самые приятные воспоминания от поездки к нему.

Моррисон приехал верхом в порт, чтобы встретить нас. Это был невысокий сильный человек лет сорока пяти, довольно неразговорчивый. Курильщики трубки склонны подолгу молчать, однако неуловимое обаяние его угловатой повадки и доброта, таившаяся в голубых глазах, объясняли ту горячую симпатию, с которой все отзывались о нем. Он с серьезным видом шутил, и приглашение «приехать повидать людоедов в Валентайне» было характерным для его манеры заинтриговывать слушателей.

В двенадцать часов прозрачным сереньким деньком мы верхом отправились к Моррисону. Несколько миль дорога шла лесом, и мы думали, что едем в глубь острова, пока не увидели, как блеснул залив, — это было то место, где мы простояли ночь на якоре. Мы выехали на берег и продолжали путь по широкой отмели. Лошади с трудом подвигались вперед, увязая в глубоком песке, осторожно ступая по острой гальке, а мы с интересом слушали фантастические рассказы Моррисона или, когда он умолкал, увлеченно наблюдали за дикой птицей. Она в изобилии водилась на берегу.

Стаи жирных диких гусей при нашем приближении наперегонки помчались к морю, бешено работая крыльями, словно заведенный мотор. Летавшие попарно маленькие золотисто-коричневые ястребы безбоязненно садились на ветки так близко, что до них можно было дотронуться, и внимательно следили за нами.

По всему берегу были сложены штабелями огромные распиленные бревна, которые потом свозили на фабрику. Мы повстречали людей с волами. Они тянули бревна на берег, там их сцепляли в плоты и сплавляли во время прилива. Было слышно за милю, как с ревом и проклятиями работает эта воловья бригада. Казалось, что, вооруженные длинными баграми, люди борются с громадными упрямыми животными, бьют и колют их, чтобы согнать в стадо. Бурная энергия и сила живых существ гармонировали с застывшим величием пейзажа.

Несколько часов мы ехали берегом, затем, вскарабкавшись по крутому склону барранкоса

[12] на возвышенность, опять ехали через леса и болотистые равнины.

— Здесь мы как раз на полпути к моему дому, — не улыбаясь сказал Моррисон, когда мы поднимались на холм.

И пока он заботливо спрашивал, в силах ли мы продолжать путь, мы достигли вершины и увидели внизу среди аккуратно возделанных полей окрашенное в яркую краску здание его фермы.

Мы наперегонки помчались вниз с холма по лугам и, окруженные сворой прыгающих и лающих шотландских овчарок, доехали до дома. Навстречу вышла такая милая и приветливая хозяйка, что нам показалось, будто мы возвратились в родной дом. Сама ферма — оазис цивилизации в граничащей с морем прерии. Дом, окруженный цветущими садами с аккуратно подстриженными изгородями и дорожками, посыпанными гравием, был олицетворением тихого счастья. Атмосфера надежности и приязни, продуманный комфорт, самодельные предметы роскоши внутри дома подтверждали это впечатление, свидетельствуя о том, какое умиротворение можно обрести в безграничном одиночестве.

Постоянные шутки Моррисона были не последним источником развлечения для супругов. Эти шутки не вредили ему в глазах жены, так как доброта была главной чертой его характера.

За обедом Моррисон вытащил склянку с гвоздичным маслом.

— Это что такое, Кеннет? — спросила жена.

— Это, — ответил он, — какой-то омолаживающий состав.

И мы стали дружно обсуждать чудодейственные свойства «высококонцентрированной гормонной вытяжки из неочищенного керосина» — настоящего эликсира жизни, как мы утверждали.

— Одна доза содержимого этого пузырька, госпожа Моррисон, — говорил я, — способна сделать мужчину, скажем лет сорока пяти, шестнадцатилетним юнцом.

С минуту госпожа Моррисон недоверчиво смотрела на наши бесстрастные лица. И вдруг, поверив, схватила мужа за руку, в которой он держал склянку, и воскликнула в испуге:

— Кеннет! Не принимай слишком много!

В тот вечер, сидя у камина рядом с добрыми людьми, беседуя об их делах, их спокойной повседневной жизни, целиком заполненной размеренным трудом, я думал, что в этом отдаленном, затерянном краю действительно жило счастье.

И однако, какого утешения ищет она, читая книги о «Новой мысли», и что скрывается за шутками Моррисона? Печаль раздумий порождается даже среди высшего блаженства, даруемого душевным покоем.

Один из самых чудесных дней уже вечерел, когда с сожалением покинули мы этот дом и пустились в обратный путь. Мы очень подружились, и Моррисон опять отправился с нами. Залив был спокоен, как горное озеро, а на юге за его бирюзовой гладью сияли багрянцем на фоне желто-лимонного неба снежные цепи гор. Еще горели пламенем высокие пики, а уже поднялась над ними полная золотистая луна, и темнота так и не наступила, вечер казался смягченным отблеском дня. Никогда не было ночи прекраснее.

Мы расстались с Моррисоном за день до отплытия. Он вскочил на лошадь, крикнул: «Не попадитесь людоедам на обед!», засмеялся и галопом поскакал прочь. Я быстро направился было в другую сторону, но, внезапно остановившись, посмотрел назад. В то же самое мгновение Моррисон, далеко уже отъехавший, осадил коня и оглянулся. Движимый единым порывом, каждый поднял руку. Прощай!