Дмитрий Мамин-Сибиряк

ЖИВАЯ ВОДА

Рассказы

Дозволено цензурою. Москва, 20 января 1905 г.

ЖИВАЯ ВОДА

Рассказ

I

а Солонец мы приехали ночью, когда весь курорт спал крепким сном. Приходилось двигаться тихо и говорить шепотом, чтобы не потревожить чуткого сна больных. Только один сторож спал так крепко, что мы его едва растолкали. Сначала он, видимо, принял нас за разбойников, но, увидав наш сибирский тарантас, заложенный тройкой, успокоился и, зевая, спросил:

— Да вам-то чего здесь понадобилось ночью?..

— А мы изюмом торгуем — вот и приехали, — пошутил мой спутник Иван Васильевич, очень добродушный и неизменно веселый человек. — Номера свободные есть?

— Номера? А я почем знаю? Приезжали бы днем, а то нашли время… Все спят. И Всеволод Александрыч тоже спит…

— Это доктор?

— Конешно, дохтор…

— Так как же, по-твоему, нам на улице ночевать?

— А это уж ваше дело… Известно, ночное дело, все спят…

— Ну, и мы тоже хотим спать… Впрочем, что я с тобой попусту бобы развожу.

Иван Васильевич отличался энергией и сейчас же скрылся в темноте. Слышны были только удалявшиеся его шаги. Он направился прямо к зданию курзала, которое чуть обрисовывалось во мгле июльской безлунной ночи.

— И жисть только… — ворчал сторож, почесывая спину локтями. — Умереть спокойно не дадут… Да вон бессонный дьякон идет, он знает.

— Какой бессонный дьякон?

— А такой… Второй месяц не спит. Как ночь, он и бродит по парку, как неприкаянная душа. Тоже, навяжется человек…

Из темноты по дорожке слышались приближавшиеся шаги, и скоро показалась высокая, тощая фигура.

— В самом курзале вчера освободились два номера… — вежливо предупредил из темноты голос бессонного дьякона. — Две дамы с мигренью уехали… Здравствуйте.

Мы поздоровались. Я закурил папироску и при колебавшемся освещении горевшей спички успел рассмотреть, что суровый сторож был, несмотря на теплую летнюю ночь, одет в тяжелый овчинный тулуп, а о. дьякон бродил по парку в одном подряснике.

У него было бледное, измученное лицо с лихорадочно блестевшими темными глазами.

— В самый раз, — продолжал ворчать старик. — Барин-то пошел в номера, а разбудит Карлу Карлыча, так попадет на орехи… Немец злющий, как подколодный змей. Он и самого Всеволода Александрыча однова чуть не зашиб камнем… Расстервенится, так ему, немцу, все одно.

— Пустяки болтаешь, старик, — мягко остановил о. дьякон. — Карл Карлыч больной человек, ну, и погорячится иногда…

— Больно-ой?! Рожа-то вон какая красная…

— Хорошо, довольно. Ты начинаешь говорить грубости…

В темноте золотой искоркой показалась папироса Ивана Васильича. Он, видимо, был в хорошем настроении духа, потому что шел и мурлыкал какую-то песенку.

— Номер нашел… — заявил он весело, здороваясь с о. дьяконом, точно вчера с ним расстался. — Отличный номер…

Багаж наш был невелик, и мы скоро очутились в своем номере, небольшой комнатке в одно окно, выходившем на узкую деревянную галерею, обложившую легким бордюром второй этаж деревянного, довольно ветхого здания курзала.

Мы скоро очутились в небольшой комнатке в одно окно…

Мы скоро очутились в небольшой комнатке в одно окно…

— Ничего, жить можно… — решил Иван Васильич, распахивая окно. — Вот бы теперь самоварчик… Ну, да уж так, всухомятку заснем.

Небо начало светлеть. Направо на горе, точно вырезалась тяжелой глыбой вековая сосновая роща, а внизу забелел туман, прикрывавший спавшую реку. Где-то в береговых зарослях слабо чирикали первые утренние птички. Хороши такие июльские ночи на Урале, когда воздух чутко дремлет, точно дожидаясь первого солнечного луча, чтобы вспыхнуть всеми красками и звуками.

Мы сейчас же улеглись спать. Чувствовалась та здоровая дорожная усталость, которая получается только при поездках на лошадях. Мы, вероятно, проспали бы очень долго, но нас разбудили громкие шаги по нашей галерее. Иван Васильич выглянул в окно, оставленное открытым, и проворчал:

— Англичане… Все больные спят, а они маршируют по всей галерее и стучат своими сапожищами. Идиоты, ей Богу!..

Одной из странностей Ивана Васильича было то, что он не выносил англичан, называя их рыжими чертями. На Урале, по заводам, разным промыслам, промышленным предприятиям и фабрикам прижилось немало англичан. Были и французы, и бельгийцы, а всего больше, конечно, немцы — настоящие немецкие немцы, остзейские и те обрусевшие немцы, у которых, кроме немецкой фамилии, ничего немецкого уже не оставалось. Французов сравнительно, встречается мало, да и те проживают временно, как и бельгийцы, а немцы всех трех категорий сделались давно своими людьми, и только одни англичане ревниво остаются англичанами и живут своей собственной, замкнутой английской жизнью. Вероятно, за последнее добрейший Иван Васильич и не любил англичан, считая их эгоистами, гордецами и презирающими все русское, кроме русских денег. Впрочем, по его убеждению, вся заграница была населена отъявленным негодяями.

Иван Васильич затворил окно, спустил штору и непременно хотел заснуть. Но англичане продолжали упорно маршировать, и ему пришлось прятать голову под подушку. Я пробовал последовать его примеру и с одинаковым неуспехом, точно англичане шагали в собственном ухе. Мы промучились таким образом с полчаса, и, наконец, Иван Васильич не вытерпел. Высунув голову из-под подушки, он шепотом спросил:

— Вы не спите?

— Нет…

Он сел на кровати и проговорил уже другим тоном:

— А знаете, мне отличная мысль пришла в голову… Да… Мы закажем самоварчик… Хе-Хе… А пока его подадут, мы сходим умыться прямо на реку. Отлично? Летом я люблю умываться на свежем воздухе… А потом нальемся чайку.

— Через четверть часа мы уже были на берегу реки, где в воду были проведены деревянные мостики. На мостках сидел бессонный о. дьякон с удочкой в руках, а рядом с ним тоже с удочкой черноволосый плотный мужчина в летней чесучовой паре. Я догадался, что последний был тот самый сердитый Карл Карлыч, о котором ночью говорил сторож.

— Нашли место удить… — ворчал Иван Васильич. — Придется прямо с берега умываться. Ну, да ничего… Вон и камень выставляется из воды. Еще удобнее, чем с мостков.

— Иван Васильич прыгнул на камень, но не мог сохранить на его скользкой поверхности равновесия и бултыхнул в воду, которая здесь на его счастье была всего по колено.

— Ах, негодяй!!. — крикнул Иван Васильич, стараясь опять вылезти на предательский камень.

— Кто негодяй? — строго обратился к нему господин в летнем костюме.

— Камень проклятый…

— Ну, камень не виноват, а вот вы пугаете рыбу… Кажется, могли бы умыться и у себя в номере.

— Извините, пожалуйста… А рыба, наоборот, всегда бежит на шум.

Сердитый господин с презрением посмотрел на стоявшего в воде Ивана Васильича, пожал плечами и отвернулся. Лицо у него было красное, загорелое и, как говорится, дышало здоровьем, и никто бы не подумал, что это очень серьезно больной человек. О. дьякон кивнул нам головой, как старым знакомым, и принялся успокаивать сердитого господина.

— Ведь вот какая штука вышла… А? — возмущался Иван Васильич, когда мы возвращались домой. — Куда я теперь мокрый-то годен?

— Ничего, все высохнет, — успокаивал я его.

— Да ведь показаться никуда нельзя, пока не обсохну?..

II

Иван Васильич переоделся, но запасных панталон не оказалось и сапог также. Последнее его очень огорчило.

— Придется по солнышку ходить, пока не высохну, — объяснял он, заваривая чай. — Вот только дамы тут кругом гуляют… Совестно как-то.

За чаем он успокоился, и на его круглом лице появилась обычная добродушная улыбка. Мне нравилось, когда он улыбался. Сердитым я его, впрочем, никогда не видал, и мне кажется, что он принадлежал к очень редкому типу людей, которые просто не умеют сердиться.

— А немец-то как на меня окрысился… — смеялся Иван Васильич, прихлебывая чай. — Ведь это с каждым могло случиться. Ну, да Бог с ним… Ему же хуже. Мне один старичок доктор говорил, что кто много сердится, у того печенка делается, как решето. А вот утро сегодня отличное… И воздух какой здесь…

Утро, действительно, выдалось чудное, а со стороны соснового бора так и тянуло застоявшимся за ночь смолистым ароматом.

— А знаете, что я придумал? — заговорил Иван Васильич, когда мы кончили пить чай. — Я вниз не пойду, а буду гулять на солнышке по галерее, пока не просохну… Дамы все гуляют в роще, ну, а здесь никого не будет. Ей Богу отлично…

— Да что уж вы так беспокоитесь, Иван Васильич… Б случае чего можем сказать, что ночью где-нибудь вместе с экипажем попали в воду. Да и дам знакомых у нас нет. Никто и внимания не обратит.

— Нет, знаете, все-таки… Ах, проклятый камень!..

Мы вышли на галерею, захватив с собой стулья.

— А ведь, право хорошо, что мы рано встали, — говорил Иван Васильич, вдыхая всей грудью воздух. — Проспать такое утро просто бессовестно…

— Вы должны благодарить англичан, которые нас разбудили…

Мне в это утро было особенно хорошо, потому что всего каких-нибудь две недели я был на краю гибели. Смерть стояла близко, рядом… Но роковой кризис миновал, и вот я сижу на ярком солнце, жадно вдыхаю свежий воздух, любуясь чудным видом, который открывался с высоты нашей галереи, и чувствую, как оживаю каждой каплей крови. В серьезных болезнях есть своя мудрость, потому что человек, именно, в эти моменты точно прислушивается к своему внутреннему миру, спускается в те душевные глубины, где незримо и неустанно вершится вечная тайна несознаваемой нами в здоровом состоянии жизни. Все чувства приобретают необыкновенную чуткость, точно от них отодвинули какую-то стену из обычной сутолки, маленьких забот и опутывающих каждый наш шаг пустяков. Яркая и радостная картина начинающегося выздоровления служит только переходным состоянием, и мы, обновленные болезнью, точно начинаем новую жизнь. Да, хорошо, радостно и как-то особенно светло на душе в такие минуты, и я переживал их сейчас. Хотелось просто сидеть на солнце, дышать и любоваться вечно новой красотой природы… Разве не чудо вот такой солнечный летний день? И каждый зеленый листочек — чудо, и каждая капля росы — чудо, и каждое насекомое — чудо, а самое большое чудо, это — то, что творится в душе человека.

Мне не хотелось даже спускаться вниз, чтобы не нарушать своего блаженного состояния.

Провинциальные минеральные воды Солонец занимали очень красивый горный уголок, служивший выпадом далекого горного кряжа. До настоящего Урала отсюда было верст сто. С реки вид представлялся такой: на переднем плане по берегу реки вытянулись деревянные постройки, подходившие слева к горе, поросшей сосновым бором; повыше ванн, в полугоре стоял наш курзал, а в бору были настроены отдельные дачи. От курзала длинная деревянная галерея вела к самому «солонцу», как крестьяне называли бивший из высокой известковой скалы минеральный источник. Общий вид был очень оригинален и красив. За небольшой, но очень бойкой речкой были разбросаны дачи и кое-какая крестьянская стройка, а за ними бесконечные поля.

— Красиво… — думал вслух Иван Васильич, вытягивая ноги на самый припек. — Знаете, скотина прибегает сюда верст за двадцать, чтобы напиться воды из солонца. Вода-то соленая, ну, скотина и рвется. Вот увидите: деревянная загородка стоит, где лишняя вода из источника стекает в реку, так лошади все столбы обгрызают. Крестьяне, когда идут в поле косить или жать, берут с собой воду в ведерках. Очень полезная вода, если у кого малокровие, катар желудка, ревматизмы… Настоящие чудеса бывают: привезут человека без рук, без ног, пальцем не может шевельнуть, а глядишь, через месяц-полтора он уж в бору гуляет. Я-то здесь не в первый раз, так достаточно насмотрелся. Прямо, можно сказать, благодать Божия.

Иван Васильич хотел еще что-то сказать и даже раскрыл рот, но в этот момент в дальнем конце галереи показалась какая-то дама с зонтиком и он опрометью бросился в противоположный конец. Когда дама прошла, голова Ивана Васильича показалась в окне нашего номера.

— Вот напугала-то!.. — говорил он. — даже задохся, так бежал… А я, знаете, чем по коридору бегать, буду в окно спасаться. Раз — и в своем номере… Отлично!..

Но первый же опыт прыганья в окно для Ивана Васильича кончился довольно неудачно: он упал на пол и зашиб коленку. А дама оказалась просто нашей коридорной горничной. Ее послал доктор узнать, что за люди приехали ночью. Но она еще не успела довести допроса до конца, как на галерее показался и сам доктор, очень полный господин в летнем костюме, с типичным русским лицом. Серые глаза, мягкий нос, широкое, мясистое лицо, русая окладистая бородка, немного обрюзглая преждевременная полнота, жирный смех — все было одно к одному. Он еще издали кричал, завидев меня:

— Ах, многоуважаемый, наконец-то!.. Очень рад, очень рад…

Мы расцеловались, и доктор еще несколько раз повторил свое любимое словечко: «многоуважаемый».

— Отлично сделали, что приехали, многоуважаемый.

— Мы тут вас полечим… И водички попьете, и покупаетесь.

Увидав вылезшего из окна Ивана Васильича, доктор засмеялся.

— Что это вы придумали, многоуважаемый? Точно в водевиле…

Иван Васильич в самых трогательных выражениях рассказал о своем неудачном умывании, но, вместо сочувствия, встретил только раскатистый смех доктора.

— Ах, многоуважаемый, многоуважаемый! Очень жалею, что не присутствовал при вашем купаньи… Воображаю, как рассердился многоуважаемый Карл Карлыч. А что касается ваших панталон, то это пустяки. Если хотите, я могу сказать, что прописал вам лечение по методу патера Кнейпа или доктора Ламана. Они заставляют ходить больных босыми по утренней росе, по воде и даже по снегу. Многоуважаемые, что же вы сидите здесь? Идемте вниз…

Мы спустились в первый этаж, где была общая зала для обедов и ужинов, бильярдная, библиотека и аптечка. Из нее длинная деревянная галерея вела к источнику который ровной струей бил в большой каменный бассейн. По галерее уже гуляли больные, исполняя докторскую программу.

По галерее уже гуляли больные…

По галерее уже гуляли больные…

Доктор здоровался направо и налево, на ходу выслушивал разные жалобы своих пациентов, на одолевавшие их недуги, на ходу давал им советы, шутил с выздоравливающими и вообще превратился в отца своего многочисленного больного семейства.

Иван Васильич захватил из номера свой чайный стакан и залпом выпил первую порцию.

— Отличная вода… — хвалил он, — передавая стакан мне. — Замечательная вода. — Вот сами увидите. Обыкновенной воды не выпьешь и трех стаканов, а этой сколько угодно. Мне случалось выпивать в сутки стаканов по двадцати. Ей Богу…

Я попробовал. Вода была холодная, солоноватая, с сильным запахом тухлого яйца. Последнее говорило о большом содержании сероводорода. Первое впечатление было не из приятных, и я не мог выпить за раз целого стакана.

— Это только сначала, а потом привыкнете, — объяснял мне Иван Васильич.

— Многоуважаемый, что вы делаете? — кричал нам доктор издали, размахивая, по обыкновению, руками. — Иван Васильич, для чего вы то пьете воду? Разве вы больны?

— Нет, слава Богу, совершенно здоров…

— Наверно, утром чай пили?

— А то как же?.. Даже с удовольствием…

— Ну, так и есть… У вас, многоуважаемый, из желудка образуется чернильница, как у каракатицы, потому что вода содержит в себе железо…

— Ничего, доктор, будьте покойны: для меня всякая вода полезна.

III

В течение одного дня мы познакомились почти со всеми «курсовыми», а также и с порядком курсового дня. «Солонец» пользуется большой популярностью, и на него съезжается, кроме своей уральской публики, много больных из Сибири. Кроме больных и выздоравливающих набиралась просто дачная публика.

Перед завтраком мы долго гуляли в сосновом бору, где, как бабочки, мелькали десятки разноцветных дамских зонтиков. Кое-где больные качались в гамаках, прицепленных к вековым соснам. Главным образом, эту мирную картину летнего покоя оживляли дети, которые, как воробьи, неожиданно вылетали из за каждого куста. Крик, шум, звонкий детский смех, и моментально все исчезает. Маленькое человечество пользовалось летней свободой от чистого сердца, не обращая ни на кого внимания.

— Если бы не стыдно, и я побегал бы с ними, — признавался Иван Васильич. — Люблю эту детвору… Главное, веселый народ, и все нипочем. Озорники, конечно, а все-таки приятно даже издали посмотреть.

Но не все дети были веселы. В колясочках возили больных; некоторые лежали на траве; попадались дети с костылями, но таких, сравнительно, было немного.

— Ничего, солнышко всех вылечит, — говорил Иван Васильич.

Больные мужчины встречались реже, потому что уже делалось жарко, и они предпочитали сидеть на галерее или даже у себя в номерах, как сердитый Карл Карлыч, который у окна чертил какие-то планы. Он был инженер, служивший представителем какой-то иностранной фирмы.

К общему завтраку в курзале собралось человек тридцать. Некоторые предпочитали завтракать по своим номерам. Доктор познакомил нас, между прочим, и с сердитым Карлом Карлычем, который оказался совсем не сердитым, а даже веселым и большим говоруном. Исключение представляли одни англичане, которые поместились за отдельным столиком и не обращали ни на кого внимания. Их молчаливое общество оживлял только мальчик с рыжими волосами, одетый в синюю матросскую куртку. Ему было лет шесть, но миловидное детское личико казалось преждевременно серьезным.

За завтраком завязался общий беглый разговор. Дамы интересовались, как о. дьякон провел ночь.

— Опять не спал… — с больной улыбкой отвечал он.

— У вас нервы… — объясняла какая-то худенькая дама.

Эти простые слова почему-то рассердили Карл Карлыча и он раздраженно заговорил:

— Нервы?!.. Простой русский дьякон и вдруг… нервы! Это у дамы нервы, а тут простой русский дьякон, который просто много пил свой простой русский водка… Пфе…

Карл Карлыч даже покраснел и начал размахивать руками. На выручку подоспел доктор.

— Многоуважаемый Карл Карлыч, вы напрасно оскорбляете нашего почтенного о. дьякона, который никогда не пил водки. Это раз… А во-вторых, вы очень добрый человек, хотя это и скрываете от нас, и совсем не желали обижать о. дьякона. Да? Наконец, вы сами многоуважаемый, нервничаете хуже всякой дамы…

Карл Карлыч окончательно вспылил и, ударив себя кулаком в грудь, почти закричал на доктора.

— Я!? Нервы!? О, я имею право иметь нервы… да! Я совсем другое дело… Я делал франко-прусская кампания, я имел рана под Гравелот, я работал всю жизнь… Я и сегодня работал все утро. А русские не умеют работать и не имеют права иметь нервы… Мне все давало на нервы!

Рассердившись, Карл Карлыч начинал коверкать русский язык. Глядя на него, каждый мог убедиться, как неверно наше ходячее мнение о немце, как существе непременно белокуром, неподвижном и бесстрастном. Карл Карлыч горячился из-за всякого пустяка, выходил из себя и глубоко возмущался. Зачем простой русский дьякон не спит? Почему к завтраку подали такой жесткий бифштекс, точно его выкроили из какой-нибудь необыкновенно большой мозоли? Почему доктору всегда везет в карты? Почему на прошлой неделе шел дождь, и была гроза? Благодаря этой строптивости, Карла Карлыча однажды чуть не высекли. Да, Карла Карлыча, который дрался под Бертом, получил рану под Гравелотом… Дело было так. Карл Карлыч уехал на целое лето в Финляндию, чтобы дышать свежим воздухом; Карл Карлыч любил цветы и устроил около своей дачи великолепный цветник. А чухонский петух любил приходить в цветник каждое утро и разрывал грядки, отыскивая червячков. Карл Карлыч страшно сердился, подкараулил петуха на месте преступления и запустил в него камнем с явным намерением лишить жизни. Хозяин петуха, чухонец, тоже рассердился и привлек Карла Карлыча к суду, а чухонский судья по своим чухонским законам приговорил Карла Карлыча к наказанию розгами. Карл Карлыч постыдно бежал из Финляндии и теперь колотил себя кулаками в грудь, стойло ему только напомнить об этой ненавистной стране.

— Я — честный баварец… Да! — повторял Карл Карлыч. — Я давал чухонцу на морда… Я убежал из Финляндии, как честный баварец.

Анекдот о петухе я слыхал раньше. Рассказывали о каком-то генерале. Но Карл Карлыч все переносил на себя, и, как мне кажется, сам верил тому, что рассказывал. У него были, так называемые в медицине, навязчивые идеи. Например, он был глубоко убежден, что некоторые из курсовых его презирают. Была одна худенькая дама полька, которая приехала на воды вместе с двумя племянниками, и Карл Карлыч уверял доктора от чистого сердца:

— О, я — честный баварец, и все понимаю… Да! Эта дама меня не уважает… Вы посмотрите, как она всегда отворачивается от меня. О, она непременно что-нибудь сделает.

— И ночной сторож тоже не уважает? — смеялся доктор.

— Это большой разбойник с дороги…

[1] Вам нравится, что он когда-нибудь меня зарежет.

— Ему одному не справиться, многоуважаемый, и он пригласит для этого на помощь польскую даму…

После завтрака мы пили кофе, потом отдыхали у себя в номере, потом пили воду и долго гуляли в роще. Доктор обладал счастливой способностью появляться зараз в нескольких местах, так что от него невозможно было скрыться. Везде слышался его смех и громкий голос. Он, как хороший пастух, зорко пас свое больное стадо.

— Ох, устал… Умираю от жары… — повторял он, вытирая лицо платком.

IV

В течение двух-трех дней наша жизнь на Солонце совершенно определилась. Мы вставали сравнительно рано. Иван Васильич сейчас же бежал купаться. Потом пили в общей зале чай и составляли план на весь день, при чем нового ничего не могли придумать. Те же прогулки в сосновом бору, катанье на лодке, уженье рыбы и т. д. Вечером в общей зале играл маленький оркестр из пяти музыкантов, но танцующих не было, за исключением двух-трех детских пар.

Я, вообще, заметил, что русские люди совершенно не умеют отдыхать и страшно скучают, когда врачи приговаривают их к обязательному отдыху. Исключение представляла стайка учительниц, приютившаяся в деревне за рекой. Они чувствовали себя очень весело.

— Помилуйте, что же еще нужно: чудный воздух, купанье, прогулки, — заявляли они. — А главное, все здесь удивительно дешево: мы втроем платим за комнату пять рублей, цыплят покупаем по пяти копеек штука, крынка молока в три бутылки стоит четыре копейки. Одним словом, лучшего и желать грешно.

Восхищавшаяся Солонцом девушка походила на молоденькую пестренькую курочку. Худенькая, остроносая, вся какая-то серенькая, но очень живая и подвижная. Она не догадывалась, что хорошо на Солонце совсем не потому, что все здесь было дешево, и воздух был великолепный, а потому, что ей было всего восемнадцать лет, и что она была здорова, как рыбка.

Это естественное веселье здорового человека сейчас же задело за живое Карла Карлыча. Кажется, он даже принял его за личное оскорбление и, нахмурившись, проговорил:

— Вот погодите проведут сибирскую железную дорогу…

— Ну, и что же будет?

— Что будет? А… что будет? — вскипел, по обыкновению, он без всякого повода. — А вот что будет: дорога съест всех ваших дешевых цыплят, выпьет все ваше дешевое молоко, скушает весь ваш дешевый хлеб, и вы будете платить за курица, как на Бавария, три рубля… Да!.. На Бавария все дорого, и это не есть справедливо…

Увы! Карл Карлович на этот раз оказался совершенно прав. Тогда сибирская железная дорога только еще строилась, а когда ее открыли, — все, действительно, вздорожало вдвое и втрое.

Несмотря на свое вечное ворчанье и придирчивость, Карл Карлович являлся тем, что называется душой общества. Когда он по делам уезжал на несколько дней в Екатеринбург, всем чего-то не доставало, и все от души радовались, когда он возвращался на Солонец. Особенно любили Карла Карлыча дети, хотя он частенько и ссорился с ними, ссорился как-то по-детски. А детей было много, разных национальностей: маленькие, но уже аккуратные немцы, один чахлый французик с английской болезнью, несколько маленьких еврейчиков, очень умненьких и наблюдательных, с печальными глазами, два полячка, гордых и легкомысленных, и десятка два русских детей, определенную характеристику которым невозможно дать, потому что «всяк молодец был на свой образец». Маленькие девочки мало чем отличались друг от друга, несмотря на национальность.

Перед террасой нашего курзала был разбит цветник, окаймлявший круглую площадку, плотно утрамбованную песком. Разноплеменная детвора облюбовала это уютное местечко и, не смотря ни на какой жар, по целым дням толкалась на ней. С своей террасы я по целым часам наблюдал беззаботно веселившееся маленькое человечество, и мне площадка казалась каплей воды, какую приходилось наблюдать под микроскопом, и в этой капле проворно и без устали двигались инфузории-человечки.

— О, эти мальшики! — почему-то считал нужным удивляться Карл Карлыч, качая головой.

— А что?

— О, она будет вся большая, мальшики… Мы все будем: крак! А мальшики будут жить и будут делать наше дело. Да, мы будем земля лежать…

— Почему же вы говорите об одних мальчиках и забываете девочек?

— Девочка другое… Она не будет строить мельницы, проводить железные дороги, скупать сибирское сырье…

— Вы несправедливы, Карл Карлыч: у мальчиков свое дело, а у девочек свое.

— Я говорю, как мужчина. О, у, меня своих два мальшика… Там, на Бавария.

Карл Карлыч для ясности поднял два пальца и с гордостью улыбнулся. О, это настоящие, маленькие, честные баварцы… Они уже теперь имеют собственные деньги. Как же!

У каждого маленького баварца есть своя маленькая копилка, а из маленькой копилки деньги идут в сберегательную кассу, где дают за них проценты. Русские дети не понимают цены денег, а маленькие баварцы отлично считают.

— Почему же вы, Карл Карлыч, не привезете детей к себе в Россию?

— Жаль… В России будут ленивые, а там пусть учатся работать… Когда вырастут совсем большие, тогда приедут на Россия работать.

— А как же русские немцы по-вашему, т. е. которые родились и воспитывались в России?

— О, это совсем не наш… Это так, седьмого киселя.

У Карла Карлыча на лице появилось презрительное выражение. Он признавал только немецких немцев.

Маленькое человечество по-своему эксплуатировало Карла Карлыча, и можно было удивляться только дипломатическим хитростям, к каким оно прибегало в данном случае. Сначала происходили таинственные совещания между собой, потом выбирали ходоков, которые и являлись к Карлу Карлычу.

— Как ваше здоровье, Карл Карлыч?

— Благодарим к вам, очень хорошо…

— Сегодня прекрасная погода, Карл Карлыч…

Карл Карлыч понимал, в чем дело, и лукаво подмигнув, говорил кому-нибудь из соседей:

— О, какой маленькой большой плут…

А «маленький большой плут» после этих предварительных разговоров уже другим тоном говорил:

— Карл Карлыч, поиграемте в войну?

— О!?

— Вы такой храбрый… Самый храбрый во всем Солонце.

— О!?.

Маленькое человечество отлично знало, когда Карл Карлыч в хорошем расположении духа, и пользовалось этим случаем. Он выходил на площадку, принимал грозный вид и спрашивал:

— Как по роте?

— По роте все спокойно, Карл Карлыч! — отвечали тонкие детские голоса.

— Благодару…

Дальше начиналась «война», т. е. Карл Карлыч брал палку и производил ученье. Вооруженные палками дети делали ружейные приемы, маршировали и т. д. Сделав из ладони трубу, Карл Карлович подавал сигналы сбора, тревоги, наступления, атаки, и, видимо, сам увлекался игрой в маленькие живые солдатики.

— Карашо! — поощрял Карл Карлыч, делая исключение для одного золотушного купеческого сынка. — А ты всегда будешь швах… Никогда не будешь настоящий золдат.

На эту войну собиралась и публика, главным образом, скучавшие курсовые дамы, желавшие непременно видеть в своих Колях и Ванях будущих героев. Они выражали Карлу Карлычу свое одобрение в разных формах и даже прощали, когда у него в пылу битвы жилет поднимался кверху, и на круглом животе показывалась белая полоска белья, которую доктор называл меридианом. Мне лично эта игра в войну совсем не нравилась, потому что преждевременно и совершенно напрасно ожесточала детскую душу. Милые детские личики принимали зверское выражение, детские кулаки угрожающе сжимались; детское тело каждым мускулом приготовлялось к нападению… Где-то в воздухе над этими детскими головками уже проносился невидимый враг, и злой гений войны вперед торжествовал, вызывая в детской чистой душе боевую злобу. Да, зародыш войны таится в детском сердце, тот кровавый зародыш, из которого создаются величайшие бедствия…

В этих воинских утехах не принимал участия один Чарли, маленький, рыженький англичанин. Он вообще почти ни с кем не дружил, предпочитая гордое одиночество. Доктор наблюдал его с начала сезона и говорил.

— Это совсем особенный ребенок, который нисколько не походит на других детей. Английская кровь… И мне кажется, что вот эти англичане даже бывают больны по-своему, и лекарства на них тоже действуют по своему.

V

День выдался томительно жаркий. Раскаленный воздух точно застыл. Нечем было дышать, и всеми овладела мертвая истома. Замерла деревня на противоположном берегу реки, замерла и река живым зеркалом, и даже дамские зонтики больше не двигались в бору, а бессильно валялись на земле, как сложенные крылья уснувших бабочек.

Завтрак прошел в довольно унылом настроении. Карл Карлыч вытирал потное лицо платком, хмурился и с презрением тыкал вилкой в довольно жесткий бифштекс.

— Вам не нравится опять бифштекс? — спросил его доктор.

Этого невинного вопроса было совершенно достаточно, чтобы честный баварец сейчас же вспылил.

— О, это вы называете бифштекс? Да? Это бифштекс?.. Я еще не сошел с ума, чтобы есть подошву…

— Многоуважаемый, вы забываете одно… — перебил его доктор… — Да, забываете, что здесь нельзя, при всем желании, достать хорошего мяса… Крестьянский скот тощий…

— Все русское — дрянь! — точно выстрелил Карл Карлыч, вскакивая. — Мне нет никакого дела до русских тощих скотов… Я хочу за свои деньги иметь хороший бифштекс, потому что плачу хорошие деньги.

Публика отнеслась к протесту Карла Карлыча совершенно безучастно, а некоторые даже потребовали себе назло ему по второй порции бифштекса. Это уже было слишком обидно, и Карл Карлыч, не кончив завтрака, убежал к себе в номер.

— Многоуважаемый, куда вы? — кричал ему вслед доктор, а потом прибавил уже другим тоном: — Ничего, ему полезно немного поголодать… Вероятно, будет гроза, вот он и нервничает с раннего утра. Еще выкинет какую-нибудь штуку…

— Здорово парит, наверно будет гроза, — подтвердил о. дьякон.

Дамы единогласно заявили, что все страшно боятся грозы. Кстати, кто-то припомнил случай, как во время грозы убило девушку, которая сидела у раскрытого окна. Сидевший рядом с доктором седенький старичок купец, хранивший все дни упорное молчание, неожиданно принял к сердцу вопрос о грозе и заявил:

— Молоньей, значит, всегда баб убивает…

— Почему же именно баб? — полюбопытствовал доктор.

— А уж я этого не могу знать!.. В газетах всегда убитых молоньей баб печатают.

Дамы обиделись за слово «бабы», а старичок не понимал и улыбался самой добродушной улыбкой. О. дьякон тоже припомнил несколько случаев, когда людей убивало молнией, а Иван Васильич для иллюстрации к замечанию купца прибавил:

— Тоже вот, например, я знаю несколько случаев когда молнией убивало коров, а быка ни одного.

Это уже было окончательно обидно для дам, и некоторые поднялись из-за стола. Доктор постарался поправить неудобный разговор.

— Многоуважаемый, ведь это понятно само собой, — я говорю о коровах. — Ведь в стаде коров в пятьдесят штук приходится всего один бык. Что касается того, что молнией убивает чаще всего женщин, то это опять понятно. Грозы бывают летом, а мужчины, в данном случае мужики, все в поле, а дома остаются бабы. Постройки, хотя и невысокие, все-таки притягивают к себе молнию… Вот вам и объяснение.

— А я замечал, что молнией никогда не убивает собак и кошек, — говорил о. дьякон. — Весьма странно, доктор…

— Ну, уж этого я не могу объяснить, — ответил доктор, разводя руками. — Этак мы дойдем до тараканов и комнатных мух.

Разговор о грозе кончился, и мы отправились отдыхать по своим номерам, хотя и странно было говорить: отдыхать, потому что, кроме доктора и Карла Карлыча, по целым дням никто ничего не делал.

— А хорошо… — думал вслух Иван Васильич, стараясь поудобнее улечься на своей кровати. — Право, хорошо!.. Я не понимаю, зачем так волнуется наш Карл Карлыч, Вот я, — я всего несколько дней, как пью воду, а уж чувствую себя гораздо добрее.

— Я невольно засмеялся, но Иван Васильич продолжал развивать свою мысль.

— Нет, серьезно говорю: добрее. Вы понаблюдайте за собой и убедитесь, что я прав.

— Как же я могу в этом убедиться, т. е. в том, что сделался добрее?

— А очень просто… Вчера вы легли вечером и сейчас же заснули, а я долго не мог заснуть. Лежу, и сам здоров, а заснуть не могу. Ну, раздумался о том, о сем… И что же бы вы думали, припомнил какой случай: возил нынче зимой мне мужичок дрова, и я его обидел. Так, за здорово живешь, обидел… Разгорячился и обругал его, а он стоит передо мной, снял шапку и смотрит на меня такими жалкими глазами. Ведь, разве хорошо обидеть бедного человека? Вот я и раздумался. Бедный такой мужичонко, и лошаденка у него самая дрянная, а ведь он семью кормит, вытянулся на работе.

— При чем же тут Солонец?

— А вот при этом самом… да. Отчего я раньше этого не подумал? А тут лежу, и сделалось мне совестно, так совестно… Думаю: как только приеду домой, сейчас разыщу этого мужичонку и… Одним словом, сниму с себя грех, чтобы совесть не мучила.

Иван Васильич хотел еще что-то сказать и даже раскрыл рот, но в этот момент в нашем коридоре послышался такой отчаянный вопль, что мы оба вскочили с своих постелей.

— Мальшики!.. Мальшики!! О, мальшики!!!

— Это Карл Карлыч бунтует… соображал Иван Васильич. — Не даром давеча доктор говорил, что он устроит штуку.

Когда мы выскочили в коридор, нашим глазам представилась такая картина: в глубине коридора стояли два англичанина с трубками в зубах, бесстрастные и неподвижные, как два истукана; ближе к нам стояла худенькая польская дама, за спиной которой прятались ее воспитанники. Перед ней стоял Карл Карлыч, возбужденный, красный, неистовый, с поднятыми вверх кулаками.

— Я вам не позволю убивать детей! — кричала худенькая дама, тоже поднимая руки. — Наконец, вы забываете, что я дама, и что кричать так на меня доктор вам не позволит… да…

— Ваши мальшики стучал мой дверь!! — неистово выкрикивал Карл Карлыч. — Мой работал, а мальшики мне мешал… Мальшики стучал мой дверь… О, я их буду убивать, ваши мальшики! Вот так: крак! Кнакс!!. Трах…

Карл Карлыч энергичными жестами показал, как он уничтожит двух маленьких польских шалунов. В этот критический момент показался в конце коридора доктор.

— Многоуважаемые, успокойтесь! — кричал он на ходу задыхаясь. — Карл Карлыч… мадам… ради Бога! что такое случилось?

На шум выскочил о. дьякон, седенький купчик, какие-то две дамы, приехавшие только вчера, — одним словом собралась публика.

— Я дама, а он хотел убить моих детей, — объясняла польская дама, задыхаясь от волнения. — Да, вот все это слышали… Он и меня убьет, а я дама.

— О, мальшики!! — неистово вопил Карл Карлыч. — Мой работал… мой никому не стучал дверь…

Доктор, не тратя напрасно слов, схватил Карла Карлыча под руку, и силой утащил его в его номер. Полька с своими воспитанниками моментально скрылась, как наседка, которая прячет цыплят от ястреба. Англичане постояли, очевидно ожидая еще нового представления, и потом величественно ушли в свой номер. О. дьякон зашел в наш номер и, чтобы поделиться впечатлениями проговорил:

— Мальчики, конечно, не правы, но и Карл Карлыч потерял всякое душевное равновесие… Вообще, нехорошо.

Все номера разделялись между собой тонкими дощатыми переборками, и слышно было все, что делалось в соседних номерах. Голос Карла Карлыча разносился по всему коридору. Он страшно неистовствовал и говорил, что-то, вероятно, очень обидное по адресу «дам с мальшики».

— Многоуважаемый, успокойтесь, — уговаривал его доктор. — Выпейте стакан воды…

— Вы меня принимаете сумасшедший человек, который бежал на клиники?

— Нет, вода успокаивает, многоуважаемый!..

— Пусть ваш дам с мальшики пьет вода, пусть вся река пьет… О, если бы она не был дам… да… Я… я сказал бы ей, как честный баварец: ти — дурак!!..

Докторский спокойный голос подействовал, как вода, и Карл Карлыч вдруг начал стихать.

— Ведь у вас в Баварии, многоуважаемый, есть свои дети, а все дети любят пошалить…

— О, большой шалун!..

— Вот видите, многоуважаемый… Если уж баварские дети шалят, то русские все шалуны. Ведь они вырастут большими и тогда не будут стучать в двери чужих комнат. Так?

— Зачем я люблю дети, доктор? А они мне дают на нервы…

В голосе Карла Карлыча вдруг послышались слезливые ноты. Доктор что — то говорил вполголоса, а потом было слышно, как он наливал воду в стакан.

— Он плачет? — удивлялся о. дьякон.

— Кажется… У него истерический припадок.

— Мне, знаете, он нравится… добрый он в сущности и детей любит…

Посмотрев в окно, Иван Васильич проговорил:

— А гроза-то будет… Очень хорошо… После грозы вся земля точно вздохнет. И всем делается легко…

VI

Вечером действительно разразилась гроза, одна из тех буйных гроз, какие бывают только в горах и в подгорных местностях. Наша компания собралась на террасе, за исключением Карла Карлыча.

— Он теперь лежит в постели и голову спрятал под подушку, — объяснял доктор. — Страшно боится грозы…

— И дамы все попрятались по своим номерам…

Из нашей компании, вероятно, многие побаивались грозы, а в том числе и я. Не то чтобы страшно, а неприятно. Если кто совершенно не боялся грозы, так это о. дьякон. При каждом всполохе молнии он шептал:

— Хорошо… Въявь чудо… Глагол небесный.

— И грешная душа растет, — прибавлял Иван Васильич. — А я побаиваюсь грозы, особенно, когда один. На людях не так страшно…

Гроза разразилась с жестоким ливнем. Перед особенно сильными ударами грома дождь на несколько секунд стихал, точно сознательно подготовляя световой и звуковой эффект. И действительно, получалась редкая по своей красоте картина: из окружавшей тьмы на одно мгновение всполохом молнии выхватывалось громадное пространство — и река, и деревня за рекой, и далекие поля. Все было ясно до мельчайших подробностей. После каждого всполоха молнии, тьма делалась еще темнее, видимый мир точно проваливался в бездну, а вместе с ним в этой тьме исчезал и человек с его большим страхом за свое маленькое ничтожество. Древние слышали в грозе разгневанный голос своих богов, и мы прислушиваемся к этому голосу с мистическим страхом, не смотря на все наши знания.

Гроза продолжалась часа полтора. Истомленная зноем земля была напоена целительной влагой, омыт был каждый листочек, напилась воды досыта каждая травка. Гроза умчалась. Реже и реже доносились громовые раскаты, точно залпы отступавшей неприятельской армии. Из лесу потянуло смолистым ароматом и запахом лесных цветов и засвежевшей травы.

— Господа, я есть хочу… — неожиданно заявил доктор, что вызвало общий смех. — Собственно, ужин прошел, но мы добудем каких-нибудь холодных закусок. Кстати нужно добыть Карла Карлыча… Храбрый «золдат», наверно, лежит еще под подушкой.

Появление головы Карла Карлыча в окне его номера вызвало общее оживление, точно он совершил какой — то необыкновенный подвиг.

— О, я получил такой страх… — точно оправдывался честный баварец.

— Ну, что же, дело прошлое, — говорил доктор, помогая Карлу Карлычу вылезти из окна. — А вы, многоуважаемый, будьте паинькой и не станете больше капризничать…

Доктор подхватил его под руку и повел вниз, в столовую. Карл Карлыч немного конфузился за свой давешний скандал, а потом хитро подмигнул и проговорил:

— Весь дом спит, и мальшик спит… Нам останется больше места за столом.

— Какой вы эгоист, Карл Карлыч… — корил его доктор.

В столовой мы провели время очень весело, главным образом благодаря поставленному не в урочный час самовару. Для сибиряков самовар — все. Особенно развеселился Карл Карлыч и даже спел какую-то студенческую песню, причем почему-то снял пиджак.

— Иначе песня не выходит… объяснял он.

Когда пробило двенадцать часов, доктор спохватился.

— Многоуважаемые, что же это такое: ведь вы больные и давно должны быть в своих постелях. Карл Карлыч, о. диакон, отправляйтесь спать.

Это была счастливая мысль, и все с веселым галдением, как выпущенные из класса школьники, разбрелись по своим номерам.

Мы спали по-деревенски, с открытым окном. Иван Васильич как лег, так и заснул. Я не был настолько счастлив и несколько времени ворочался в своей постели, а когда начал засыпать, — меня разбудили осторожные шаги по террасе. Это шагал наш бессонный о. дьякон, которого растревожила гроза. Потом послышался осторожный разговор вполголоса. Я узнал голос Карла Карлыча.

— Так чудо, о. дьякон?

— Великое чудо, Карл Карлыч… А всякое чудо сокрыто от нас. Возьмите хоть наш Солонец. Ну, стоит камень — только. Мало ли камней на свете и каменистых гор, а тут Господь из камня источил живую воду. Откуда она берется, как образуется в каменистых недрах? Так и с людьми бывает… Да. Ведь в каждом человеке есть живая вода, потому что есть душа, но не у всякого она прорывается наружу. Почему, например, мы все любим не только своих детей, но и чужих?

— Я очень люблю мальшика.

— Это все

равно, Карл Карлыч… Мы, большие люди, любим в детях утраченную нами невинность. «Будьте как дети», сказал Учитель.

Пауза. О. дьякон делает по террасе несколько шагов. Слышно, как Карл Карлыч угнетенно вздыхает, а потом начинает торопливо говорить, точно боится, что не успеет высказать всего. Да, все высказать вот в эту чудную летнюю ночь, когда все освежилось промчавшейся грозой, когда, как говорил давеча о. дьякон, душа растет.

— Да, да… это хорошее русское слово: чудо.

— Внутреннее чудо, Карл Карлыч…

— Вот именно. Сидим мы с вами ночью на террасе… да… Вы русский дьякон, я немецкий инженер и бывший золдат. А мысли и чувства у нас одни… Представьте себе, вот сейчас сколько миллионов детей спит — белокурых, русых, рыжих, черноволосых, и сколько любви сосредоточено около их кроваток. Ведь нет ничего трогательнее, когда ребенок засыпает, — все равно, к какой бы нации он ни принадлежал, — и вот взрослому и сильному человеку хочется его приласкать, прикрыть, защитить. Да? Давеча я ссорился с этими шалунами, а теперь они спят, и я с удовольствием расцеловал бы их. О, я всех люблю… И мне кажется, что со временем люди будут так же любить всех людей, как сейчас мы любим только детей. Я глубоко убежден, что такое время настанет…

— Да, Карл Карлыч… И тогда мы сами превратимся в детей, по чистоте своих мыслей и чувств.

КУКОЛЬНЫЙ МАГАЗИН

Рассказ

I

а Гороховой улице, недалеко от Садовой, лет двадцать существовал часовой магазин, но хозяин-старик умер, а наследники не пожелали продолжать дела, и на большом зеркальном окне появилось объявление, что магазин сдается. Место было бойкое, почти центр Петербурга, и явилось много желающих его снять. Приходили, осматривали и уходили, — кому дорого, кому неудобно. В числе других пришел седой, сгорбленный старичок с молодой девушкой. Они подробно все осмотрели и остались довольны.

— Нам с тобой, Катя, будет здесь хорошо, — объяснил старик. — Для тебя будет комнатка и для меня и для мастерской… Положим, эти комнаты выходят окнами на двор, но всем деревни не выберешь… Главное, что место самое бойкое.

— А не дорого, дедушка? — спрашивала девушка.

— Ничего, как-нибудь справимся. По нашему делу самое главное — место…

Катя была настоящей русской девушкой: русоволосая, с круглым румяным лицом, с добрыми карими глазами. Она не была родной внучкой, а выросла приемышем.

— Да, отлично… — повторял старичок, прикидывая что-то в уме.

— А где ты денег возьмешь, дедушка?

— Денег? Хе-хе… Все денежки, милая, вот у таких старичков, как я. Молодые-то не умеют их беречь, а старички копят да копят… да. Теперь первое дело — вывеска. Надо что-нибудь такое веселенькое, чтобы и видно было издали, и чтобы тянуло каждого в магазин… У меня уж есть на примете один мастер. Он устроит…

Вывеска появилась ровно через неделю и, действительно, обращала на себя внимание публики. Она была голубая. Золотыми буквами вверху было написано: «Андрей Иваныч Пастухов и К

0», а под этим — «Игрушки и починка кукол».

— Дедушка, какая же у тебя компания? — спрашивала Катя.

— А про себя-то ты и забыла? Хе-хе… Знаешь, это как-то важнее выходит: «Андрей Иваныч Пастухов и компания». Я тебя в следующий чин произведу: раньше ты была просто Катя, а теперь будешь Катериной Петровной… Хе-хе!.. Ловко придумано? Это тоже для важности… Катями горничных зовут, а ты теперь будешь купчиха.

Девушка даже покраснела от смущения, хотя дедушка и любил пошутить. Он был такой добрый и всегда улыбался.

— Ну-с, Катерина Петровна, главное сделано, — болтал старик. — А теперь милости просим, почтеннейшая публика…

Новый магазин наполнился игрушечным товаром как-то сразу. Появились деревянные сундуки, коробья, ящики, свертки, корзины. Все это распаковывалось, и на Божий свет появлялись самые удивительные вещи. Первым появился на окне клоун с медными тарелочками в руках.

— Наконец-то… — весело проговорил он, хлопая тарелками. — Ух! Как я устал лежать без всякого движения! Целый год пролежал в темном ящике… Положим, кругом была солома, но все-таки ужасно скучно… Главное, не видать своих соседей, и не с кем слова сказать.

Оказалось, что соседи по ящику были самый интересный народ. Араб в красной курточке, две лошадки, Ванька-встанька, десятка два кукол, две роты деревянных солдатиков, бумажный медведь, паяц, прыгавший утенок, трубочист, спеленатый ребенок, зеленый попугай… Все были рады, что, наконец, освободились из своей тюрьмы.

— Давайте, познакомимтесь, господа, — предлагал клоун. — А то мы и говорить разучимся…

Все были рады знакомству, особенно куклы.

— Магазин, кажется, ничего… — говорил трубочист. — Хотя бывают и лучше.

— А ты видел?

— Сам-то не видал, а рассказывали другие трубочисты…

— Отличный магазин, господа… А главное — такое громадное окно. Все нас видеть будут… Очень интересно! Пусть все любуются…

Клоун, очевидно, любил поговорить и, как все говоруны, не умел слушать того, что говорят другие. Среди веселой кукольной компании упорно молчал один толстый немец в желтом фраке и зеленом жилете. Он даже отвернулся от болтуна-клоуна и проговорил:

— Пфуй!.. Все он врет…

— Кто врет? — послышались нетерпеливые голоса.

— И клоун врет, и трубочист врет, — спокойно ответил немец. — Откуда они могут знать, какие бывают магазины?.. А я вам скажу… да… Они попали сюда не прямо из мастерской, а сначала побывали где-нибудь в починке…

— А ты откуда это узнал, что кукол отдают в починку? — зараз спросили клоун и трубочист. — Эге, значит, и ты тоже побывал в починке, Карл Иваныч… Ну, признавайся?

— Что же, я не спорю… да… — бормотал Карл Иваныч. — Меня немножко, того… почистили… Я люблю аккуратность и чистоту. Раньше у меня был красный жилет, а теперь зеленый… да… и башмаки теперь совсем новые…

— Если на то пошло, так и мы тоже побывали в переделке… — признались трубочист и клоун. — Трубочисту приделывали новую ногу… Что же из этого? Не все ли равно хозяину?

— Нет, не все равно! — спорили куклы. — Это обман, а обманывать не хорошо. Почему вы молчали, когда хозяин вас покупал за новых?

— А не мое дело… — спокойно ответил Карл Иваныч. — Ведь не я покупал себе хозяина, а он покупал меня, он и должен был смотреть в оба.

— Все-таки, Карл Иваныч, вы притворялись новой игрушкой!.. Ах, как это нехорошо!.. У вас живот набит паклей, и одна нога короче, а вы делаете вид, что вы настоящий немец… Конечно, наш хозяин добрый человек и верит вам, а все-таки не хорошо.

— Ну, мы потом разберем, что хорошо и что не хорошо… — спокойно говорил Карл Иваныч. — Всякий должен это знать прежде всего про себя, а потом говорить о других…

В ответ послышался из угла, где были свалены в одну кучу дешевые игрушки, чей-то грубый смех, а потом громкий голос:

— Братцы, не верьте хитрому немцу: обманет.

Все оглянулись. У Карла Иваныча даже нос покраснел от злости.

— Я… я… значит, я обманываю… а?!.

— А кто первый осудил других? — продолжал грубый голос. — Э, брат, так не годится…

Это говорил дворник в белом фартуке и с метлой в руках. Он стоял все время в углу и терпеливо слушал общую болтовню, пока не возмутился хвастовством немца. Лежавшие на окне в коробках дорогие куклы посмотрели на него с презрением и зашептались.

— Фи, русский мужик!..

— И он еще разговаривает?!.

— Какой невежа!..

— Благодару к вам, фрейлен, — говорил Карл Иваныч, шаркая ножкой. — А впрочем, не мое дело… В сущности, виноват наш хозяин, который собрал в одной комнате слишком разнообразное общество. Можно ожидать всего… да… Мужик всегда нагрубит, и, кроме того, от него воняет дегтем. Я ведь ни слова не сказал, что все мужики… как это сказать повежливее? Да, я ничего не сказал, что они все глупые, невоспитанные и грубые люди…

Карл Иваныч умел говорить долго и красноречиво, хотя по временам и перевирал русские слова.

Все куклы как-то сразу разделилась на богатых и бедных, вернее сказать, — на дорогих и дешевых. Особенно это было заметно между куклами-женщинами. Куклы с фарфоровыми головками, умевшие закрывать глаза, а особенно те, которые умели говорить «папа» и «мама», совсем не желали смотреть на простых кукол с бумажными головами, в дешевеньких ситцевых костюмах. Особенно важничала французская десятирублевая кукла с рыжими волосами. Она была в настоящем шелковом платье и в шляпе с пером.

— У меня одна надежда, что я когда-нибудь вырвусь отсюда, — повторила она со вздохом, закатывая большие, черные глаза. — Конечно, меня купят порядочные люди, т. е. люди богатые… Говоря между нами, наш хозяин хотя и добрый человек, но я очень сомневаюсь, чтобы он понимал что-нибудь по-французски. И вообще он получил не совсем хорошее воспитание… да…

— А по-моему дело гораздо проще, мамзель, — перебил ее бесцеремонно клоун. — Его в детстве, вероятно, часто били по голове палкой… Очень неприятно, когда бьют по голове палкой. Я это испытал, когда учился своему ремеслу… Нет ничего труднее, как быть клоуном, потому что должен постоянно притворяться перед публикой веселым.

Этот спор прекратился, когда в магазин вошел Андрей Иваныч с новыми покупками.

II

Хлопот по устройству магазина хватило ровно на две недели. Кроме магазина нужно было устроить жилые комнаты: одну Андрею Иванычу, одну Катерине Петровне, кухню и мастерскую. Последняя заменяла и столовую. Мебель была простенькая, комнаты маленькие, и приходилось выгадывать каждый уголок.

— Ничего, устроимся, — думал вслух Андрей Иваныч. — Много ли нужно места живому человеку, Катерина Петровна?

Девушка заведывала всем хозяйством. Она наняла дешевенькую кухарку и сама учила ее, как готовить, сама ходила покупать провизию. Нужно было рассчитывать каждую копейку. Капиталов у дедушки осталось немного, хотя он и не жаловался. Маленькая комнатка Катерины Петровны выглядела даже нарядно, благодаря дешевеньким кисейным занавескам, дешевеньким цветам на окнах, дешевенькому туалету и дешевеньким картинкам на стенах.

— Совсем отлично, Катерина Петровна, — хвалил ее Андрей Иваныч, причмокивая. — Как в лучших домах…

Больше всего времени, конечно, заняло устройство магазина, где нужно было устроить витрины с товаром, сделать выставку в окне, разложить товар подешевле по полкам и т. д.

— Главное, чтобы у покупателя глаза разбегались, и дух захватывало, когда он войдет в магазин, — рассуждал Андрей Иваныч.

— Дорогой и мелкий товар, дедушка, мы в витринах разложим, чтобы не пылился, а дешевый расставим по полкам.

— Так, так, Катерина Петровна, — соглашался со всем дедушка. — Умница ты у меня…

Когда дело дошло до устройства выставки товара в окне, дедушка и внучка чуть не поссорились. Андрей Иваныч устроил все сам и позвал внучку полюбоваться своей работой.

— Хорошо… а?

Девушка посмотрела на его работу и только покачала головой.

— Не хорошо? — удивился старик.

— Да, не совсем, дедушка…

— Вот тебе раз!.. Благодарю, не ожидал… Впрочем, что я тебя спрашиваю: ты еще просто девчонка я ничего не понимаешь.

— Нет, понимаю…

— Нет, не понимаешь!..

Старик даже обиделся. Хлопотал, старался, работал, и вдруг: не годится.

— Дедушка, вы не обижайтесь, — уговаривала его девушка. — Вот вы выставили на самом видном месте дорогую французскую куклу, а платье на ней и выцветет от солнца.

— Ну, положим… гм… пожалуй…

— Мы ее отодвинем в сторонку, где с улицы видно, а солнце не хватает. Потом вы расставили оловянных солдатиков, а их с улицы и не видно… Только будут напрасно место занимать.

— Ну?

— Потом… Одним словом, позвольте мне все устроить самой, а потом посмотрите с улицы.

— Будем посмотреть, как говорят русские немцы. А все-таки ты ничего не понимаешь… — решительно ничего! Просто — дрянная девчонка, которая вздумала учить старика. А курицу яйца не учат… да…

Теперь уж обиделась Катерина Петровна. Даже слезы на глазах показались. В самом деле, за что дедушка называет ее дрянной девчонкой? Скрепя сердце, она принялась за работу, и через полчаса выставка в окне была готова. Андрей Иванович надел пальто и шляпу и вышел на улицу. Он три раза прошел по тротуару — сначала быстро, потом потише, а потом уже совсем тихо.

— Ничего… У Катерины Петровны, действительно, того… есть вкус… — бормотал он про себя. — А ну-ка перейдем на другую сторону.

И с противоположной стороны улицы выставка в окне ничего не потеряла. Особенно хороши были зеленый попугай, трубочист и толстый немец Карл Иваныч. Совсем живые…

Разные блестящие погремушки тоже были недурны.

Вернувшись в магазин, старик молча расцеловал внучку.

— Да, да, есть вкус, а в нашем деле это целый капитал… — бормотал он. — Женщины, вообще, умеют сделать из пустяков что-то такое… этакое, вообще, одним словом.

Мир был восстановлен. Пришлось старику покориться, хотя, несмотря на всю свою доброту, он любил делать все по-своему.

— Если бы я был помоложе, так лучше твоего сделал бы, — оправдывался он. — Глаза у меня притупились… да… Зато вот ты попробуй-ка починить куклу!.. Ага, не умеешь?.. Тут, братец ты мой, нужно вот в этом магазине кое-что иметь. Да…

Андрей Иваныч довольно выразительно постукал себя по лбу пальцами. Девушка и не думала спорить с ним, счастливая своей маленькой победой. Она так любила своего дедушку…

— Да, умный я человек, — в этом вся беда, — бормотал Андрей Иваныч. — Все могу понимать… Значит, что и к чему относится. Другие-то ходят и запинаются, а я на два аршина под землей вижу… Да-с!..

Когда все было, наконец, устроено, оставалось только ждать покупателя. Ведь интересно, кто первый придет… А покупатели уже давно облепили окно, точно воробьи, но, к сожалению, у этих покупателей совсем не было денег. Все это была та беспризорная уличная детвора, которая ютилась по чердакам и подвалам. Андрей Иваныч невольно любовался этими детскими личиками, жадно прилипавшими к зеркальному стеклу окна, не жалея носа, превращавшегося в какую-то белую лепешку. Десятки светлых детских глаз с жадностью рассматривали разложенные на выставке сокровища. К сожалению, полных и розовых, как куклы, детей здесь не было. Большинство были такие худенькие, бледные, заморенные. Эта детвора по-своему ценила разложенный в окне товар.

— А из чего сделан у немца живот? Вот бы посмотреть…

— Куклу бы распороть… Что у нее под платьем?

— Я знаю, — под платьем спрятана другая кукла…

— А вот и врешь: она вся деревянная, а руки и ноги на ниточках…

Ребятишки спорили, толкались и смеялись.

— А хозяин-то тоже походит на старую куклу… У него и зубов нет, а глаза, как у галки.

— Он богатый…

— И, вероятно, очень добрый… Все добрые люди дарят детям игрушки.

С «первым покупателем» вышла целая история. Сначала явился запыхавшийся мальчик, оборванный, грязный, бросил на прилавок три копейки и сказал:

— Французскую булку в три копейки… Только хозяин просил, чтобы получше.

— Здесь, милый, не булочная, а игрушечный магазин, — объяснил огорченный Андрей Иваныч. — Разве не видишь, что в окне разложены игрушки? Потом и на вывеске прямо написано…

— Я не грамотный, — оправдывался мальчик. — А потом перед праздниками во всех булочных на окнах игрушки… потом меня послали сюда из табачной лавочки…

— Ага! Понимаю.

Табачная лавочка была недалеко. Там, между прочим, тоже продавались игрушки, и хозяин хотел посмеяться над новым игрушечным магазином, который будет отбивать у него покупателей.

— Катерина Петровна, этот табачник будет делать нам неприятности, — объяснил Андрей Иваныч.

— За что же, дедушка? Мы, кажется, ничего дурного ему не сделали…

— Как тебе сказать… Ведь тебе тоже было бы неприятно, если бы напротив нас открылся другой магазин игрушек? Это называется, милая, конкуренцией…

Предсказания Андрея Иваныча сбылись. Вторым покупателем явилась простоватая деревенская девушка с жестянкой для керосина, потом опять мальчик, спрашивавший на пятачок ваксы, и т. д. Очевидно, всех их подсылал хозяин табачной лавочки.

— Дедушка, он совсем злой, этот табачник, — жаловалась девушка.

— Нет, Катерина Петровна… Просто, всякий хочет заработать свой кусочек хлеба, и, конечно, обидно, когда его вырывают у тебя прямо из-под носа…

— И все-таки не понимаю, дедушка… Если бы рядом с нами открылся другой игрушечный магазин, конечно, мне это было бы неприятно, но это еще не значило, что я должна была делать неприятности его хозяину.

— Вот это верно, Катерина Петровна. Самое главное, чтобы мы кого-нибудь не обижали… да… самое главное!..

Но табачник не унимался и подослал какого-то пятилетнего мальчугана, который принес в починку лошадку, у которой не было ни хвоста, ни гривы, ни ног.

— Почините лошадку… — серьезно просил он.

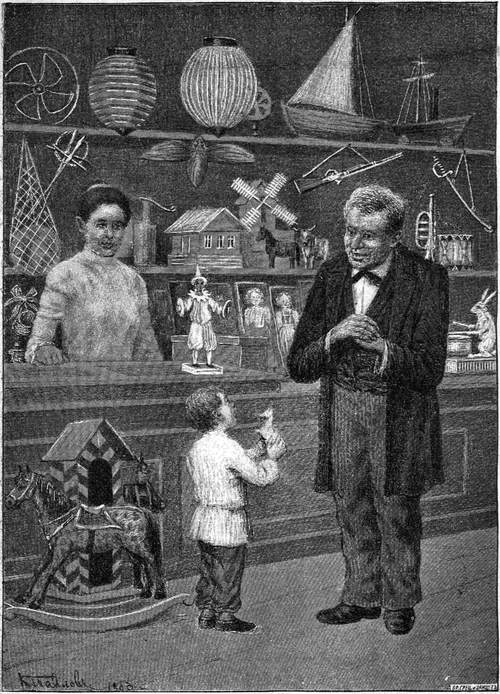

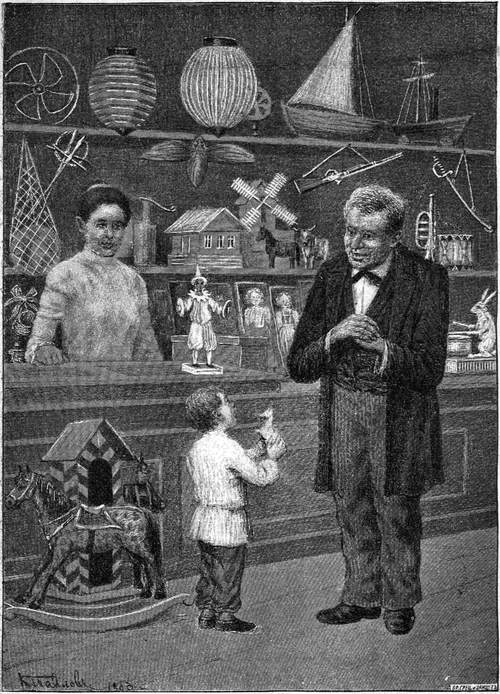

Андрей Иваныч даже расхохотался. Очень уж милый был мальчуган. Добрый старик взял безногую лошадку, осмотрел ее и, покачав головой, проговорил:

— Да, тут была серьезная работа… ха-ха!.. Даже и живот распорот… Вот что, мальчуган, так как ты у меня первый покупатель, то я тебе подарю совсем новую лошадку.

Он достал с полки лошадку и передал мальчику.

Он достал лошадку и передал мальчику.

Он достал лошадку и передал мальчику.

Тот схватил подарок и, не поблагодарив, опрометью бросился из магазина. А Андрей Иваныч стоял и смеялся.

— Катерина Петровна, это обычай у старинных торговцев: первому покупателю что-нибудь подарить.

Счастливый первый покупатель убежал из магазина, оставив безногую лошадку на прилавке.

III

Покупатели явились как-то разом, один за другим. Конечно, продавались, главным образом, дешевые игрушки. Дедушка и внучка как-то сразу привыкли именно к своему дешевому покупателю.

— Это наши кормильцы, Катерина Петровна, — говорил старик, показывая на полку с дешевым товаром. — Дорогой-то покупатель пойдет не к нам, а на Невский, в дорогой магазин. Дорогие игрушки, конечно, нужно иметь, но только так, для выставки.

Лучше всего шла починка кукол. Андрей Иваныч склеивал какими-то составами расколотые головы, вставлял глаза, приделывал руки и ноги, а Катерина Петровна раскрашивала куклам физиономии, завивала волосы и шила разные костюмы из обрезков и лоскутков, которые покупались в модных магазинах. Здесь все шло в дело: и лоскутки всевозможных материй, и ленты, и бахрома, и тесьма, и обрезки кожи, и картон, и цветная бумага. Вообще, работа кипела, и день казался коротким. Андрей Иваныч работал и покуривал свою коротенькую трубочку-носогрейку, а Катерина Петровна шила и мурлыкала вполголоса какую-нибудь песенку.

Андрей Иваныч работал и покуривал трубочку, а Катерина Петровна шила и мурлыкала песенку.

Андрей Иваныч работал и покуривал трубочку, а Катерина Петровна шила и мурлыкала песенку.

— Вот что нам скажет Рождество, Катерина Петровна, — часто повторял Андрей Иваныч. — Теперь осень, и покупатель случайный, а тогда всем наш товар на елку понадобится. Пожалуй, двоим и не управиться. Придется прихватить постороннего человека…

— Я боюсь, дедушка, если у нас появится кто-нибудь чужой. Стеснять будет… Теперь мы что хотим, то и делаем.

— Да и я тоже не люблю; а не управиться двоим.

— Теперь какой обед приготовим, тот и хорош… А тогда лишняя работа будет — кормить чужого человека.

Андрей Иваныч отличался старческой болтливостью, т. е. любил поговорить вслух и даже думал вслух. Ведь невеселое дело починивать сломанные игрушки, и старик разговаривал с ними, как с живыми людьми. Он постоянно удивлялся, когда ему приносили какую-нибудь изувеченную куклу.

— Ах, ты, братец ты мой, как это тебя растрепали… а!.. Чистая работа, нечего сказать… Живого места не оставили… И какой это изверг естества так тебя обработал?..

Старику казалось, что куклы его понимают, и не раз он даже слышал, как они разговаривают между собой.

— Что-о? — вмешивался он. — Как ты сказала? Головка болит? Ну, как же ей не болеть, когда она вся расколота… А вот мы набьем ее куделькой, да подклеим, да подмажем, да подкрасим, — боль как рукой снимет. Так я говорю? Ну, что ты на меня свои глупые глазенки таращишь? Ах, глупая, глупая!..

Странно, что стоило только Андрею Иванычу вмешаться в разговор кукол, как они сейчас же смолкали, делали совсем глупые кукольные лица и притворялись, что ничего не понимают.

Это даже огорчало доброго старика, и он начинал ворчать:

— Вот починю вас всех, а потом опять ко мне же вернетесь. Так-то… Тут, брат, нечего хитрить. Да… я у вас в том роде, как доктор: ножку вывихнула куколка, — ножку поправим; глазок выпал, — новый вставим; ручка отвалилась, — приделаем новенькую… Хе-хе! Ну, куда вы без меня, без Андрея Иваныча Пастухова? Отец родной я вам всем, вот что, потому что очень уж я добрый человек…

Особенно красноречив был Андрей Иванович с покупателями и никого не отпускал из магазина с пустыми руками…

— Учитесь, Катерина Петровна, как на белом свете жить, — хвастался он перед внучкой. — Главное, надо уметь зубы заговорить… И не нужно человеку, и не нравится, а купит. Хе-хе…

Девушка иногда смеялась до слез, когда старик разговаривал с покупателями, или когда он начинал разговаривать с своими куклами в магазине. Отворяя утром дверь, он всегда с ними здоровался.

— Ну, здравствуйте, братцы… Уж постарайтесь для старичка. Я для вас хлопочу, а вы для меня… Вон клоун, — он первым выскочил; трубочист тоже не осрамил. А Акулина Ивановна? Самая простая кукла, а сейчас же сумела понравиться… Славная была кукла. Солдатики тоже недурно работают.

Солдатики тоже недурно работают.

Солдатики тоже недурно работают.

Вот только один у меня франт замешался… Эх, Карл Иваныч, как вам не стыдно: только место напрасно занимаете!.. Совершенно верно вам говорю… Никто и смотреть-то на вас не хочет, потому что вид у вас даже весьма глупый, точно вы мухой подавились. Ну, что вы молчите, Карл Иваныч? Вам и говорить-то лень?..

Почему-то Андрей Иваныч невзлюбил ни в чем неповинного немца и всеми правдами и неправдами старался его сбыть.

Когда подходили покупатели, старик первым делом показывал им ненавистного немца.

— Господа, обратите, пожалуйста, ваше внимание на этого господина: настоящий немец, Карл Иваныч, доктор Киндербальзам, и нос набалдашником… Любит пить пиво, курить трубку… Очень интересная кукла даже для взрослых, потому что имеет самый скромный характер.

Но покупатели не хотели покупать Карла Иваныча, точно на зло, так что Андрей Иваныч даже погрозил немцу кулаком:

— Ты у меня смотри, колбаса!..

Все куклы смеялись над несчастным Карлом Иванычем и дразнили его, а честный немец, как называл себя Карл Иваныч, сердился, краснел и бранился.

— Ничего вы все не понимаете… да! Если я хотел бы сказать правду, так бы сказал про себя, что во всем магазине самая интересная кукла, это — я. Но я скромен, я ничего не говорю…

Но худшее было еще впереди. Одна старушка купила, наконец, Карла Иваныча для своего внучка, — он ей понравился своей немецкой солидностью, — но на другой же день принесла его обратно.

— Обмените его мне на какую-нибудь другую куклу, — просила старушка. — Внучек и смотреть не хочет на немца…

Андрей Иваныч был взбешен и швырнул Карла Иваныча в угол.

— Дедушка, зачем ты сердишься? — говорила Катерина Петровна. — Право, Карл Иваныч не виноват… Вот будут устраивать елки, тогда и его продадим.

— Да, продашь его, толстомордого… Он мне весь магазин портит, колбаса немецкая. Он да еще эта французская мамзель. Тоже, продай-ка ее…

— Она нужна для выставки, дедушка.

— Я тоже думал раньше, да только это пустяки… Если будут покупатели, так придут и без нее. Я вот выдам ее замуж за Карла Иваныча, — больше ничего не остается.

Это выходило очень смешно, но шутка Андрея Иваныча почти оправдалась. На французскую куклу нашлась покупательница, но только очень уж торговалась. Это была нарядная дама, которая хотела сделать сюрприз имениннице-дочурке. Андрей Иваныч уступил все, что мог.

— Сударыня, поверьте, больше не могу, — убеждал он ее. — Право, за свою цену отдаю… Справьтесь в других магазинах: везде дороже.

Дама была очень настойчива и уже хотела уходить, как в голову Андрея Иваныча пришла счастливая мысль.

— Сударыня, уступить я не могу, а могу вам предложить в придачу отличную куклу. У меня есть Карл Иваныч, очень скромный немецкий человек, прекрасного поведения…

Таким образом Карл Иваныч попал в одну картонку с французской куклой и был очень доволен.

— Здравствуйте, мадемуазель…

Модная французская кукла даже ничего не ответила, а только очень невежливо толкнула ногой Карла Иваныча прямо в живот. Карл Иваныч зарычал, как раненый тигр, но в этот момент коробка с куклами очутилась уже на извозчике, и он примирился с своей печальной участью. Дама еще раз вернулась в магазин и спросила:

— У вас производится и починка кукол?

— Да…

— Можете починить какую угодно куклу?

— Очень просто…

— Отлично!.. У нас есть очень старая и очень дорогая кукла, которую мы называем «Бабушкой», потому что ею играла в детстве еще моя мать, потом играла я, а сейчас играет с ней моя дочурка. «Бабушка» немного поистрепалась, и ее нужно поправить… Так я ее привезу вам завтра же.

Действительно, на другой же день дама привезла «Бабушку». Это была очень большая и дорогая французская кукла. Она с презрением осмотрела магазин и проговорила.

— Куда я попала? Фу, какой скверный магазин и хозяин какой-то замухрышка!.. Я родилась в Париже, в роскошном магазине, потом приехала в Петербург и прожила всю жизнь в богатой обстановке.

Куклы наперерыв расспрашивали ее о судьбе проданной Андреем Иванычем французской куклы и Карла Иваныча.

— Это совсем не французская кукла, — объясняла «Бабушка», — а немецкая… Теперь много кукол делают в Германии, а продают за настоящие французские. Вообще, дрянь…

— А Карл Иваныч?

— Ну, этот уж совсем никуда не годится… Ему в первый же день дети отломали нос и распороли живот. Не стоит даже о нем говорить…

IV

Андрей Иванович долго и внимательно рассматривал у себя в мастерской «Бабушку». Она лежала на его большом рабочем столе, закрыв глаза. Старик осматривал ее, как доктор осматривает больного, и время от времени покачивал головой.

— Ну, матушка, видала ты на своем веку виды, — думал он вслух. — Французского-то в тебе только и осталось, что одна голова да левая рука. Все остальное нашей русской работы: и обе ноги, и правая рука, и туловище, и волосы, и платьице.

— «Фу, какой невежа!.. — думала про себя обиженная „Бабушка“. — Настоящий вахлак, который ничего не понимает».

Чтобы угодить даме, избавившей его от дорогой французской куклы и ненавистного Карла Иваныча, Андрей Иваныч обратил на «Бабушку» особенное внимание и принялся за ее починку не в очередь. Ничего, дешевые куклы и подождут… Впрочем, он раз совершенно явственно слышал, как лежавшая с разбитой головой мамка простонала:

— Ох, наскрозь болит головушка… Моченьки моей не стало.

— Ничего, кума, подождешь, — успокаивал ее Андрей Иваныч. — Не велика барыня!.. Придет и твой черед, а теперь потерпи.

Разобрав «Бабушку» по частям, Андрей Иваныч позвал Катерину Петровну и сказал:

— Вот посмотри, как ее обработали пострелы ребята… То-есть места живого не оставили!.. Ах, разбойники! А главное, надо им непременно знать, что у дорогой куклы в середке. Вот и расковыряли всю… Ежели бы, Катерина Петровна, так-то человека можно было починивать! В лучшем бы виде все было…

— Дедушка, твой стол походит на больницу, куда свозят изувеченных и раненых.

— Вот, вот… Настоящая больница. Точно с поля сражения навезли раненых… Ах, ребята!.. И задают же они старику работы! Вот как стараются…

«Бабушка» скоро была приведена в порядок. Катерина Петровна сшила ей новое платье, завила волосы, нарумянила и положила на окно на выставку. Сначала «Бабушка» долго молчала, потому что от усталости не могла выговорить ни одного слова, а потом уже прошептала слабым голосом:

— Где я?

— В магазине, сударыня, — ответил из угла дворник. Значит, в кукольном магазине на Гороховой… Не извольте беспокоиться. Ежели что вам понадобится по нашей дворницкой части, так только кликните.

— Ежели тоже трубы вам почистить… — отозвался с полки трубочист. — Мы вполне можем соответствовать…

— Что вы пристаете к барыне? — вмешался кучер-лихач. — Разве это дамское дело возиться с дворниками и трубочистами? А вот я — другое дело. Сейчас лихо подам лошадь. Извольте садиться, сударыня… Куда прикажите прокатить? Очень даже просто…

— Эй, вы, чумазые! — крикнул на них стоявший на полке деревянный офицер. — Молчать!.. «Бабушка», вы не обращайте на них внимания. Если они еще будут разговаривать, я их всех разрублю пополам, сударыня…

— Ах, благодарю вас, г. офицер!.. — слабым голосом ответила «Бабушка», открывая глаза. — Я так страдала… не могу опомниться… У меня в голове совсем пусто, как у самой дешевой куклы.

— Вероятно, это очень неприятно, — согласился офицер.

Днем куклы могли разговаривать только урывками, когда в магазине никого не было. Их беседы шли, главным образом, ночью, когда магазин запирался. Большинство кукол были новые и совсем не знали, что их ожидает впереди, хотя и были уверены в одном, что всем будет очень, очень весело. Только бы вырваться из магазина. Ничего нет глупее, как торчать по целым месяцам на каких-то дурацких полках без всякого движения. Роптали даже животные, ослик, умевший брыкаться, или корова, умевшая мычать. Сохранял полное спокойствие только один старый козел, которому было решительно все равно, где ни жить.

Прошло несколько дней, пока «Бабушка» успела отдохнуть. Она все время прислушивалась к болтовне кукол и только покачивала головой. Ах, какие они все глупые, и как все ничего не понимают! Ну, вот как есть решительно ничего!.. Под конец она не утерпела и вмешалась в общий разговор.

— Господа, вы ничего не понимаете… да!

— Как не понимаем?

— А не понимаете, как на свете трудно жить… Ах, как трудно, господа!.. Я прожила всю жизнь в лучших семействах и то натерпелась всего. Если рассказывать, так и конца не будет.

— «Бабушка», миленькая, расскажите!..

— Ох, уж не знаю, детки… Стара я стала. Вот и платье новое на меня надели, и нарумянили, и волосы завили, а все старая, потому что очень уж долго жила.

«Бабушка» покашляла, вздохнула и начала свой рассказ.

— Родилась я, детки, в Париже… Далеко это будет. Ах, какой это чудный город!.. Ну, да это все равно, да и я прожила в нем недолго, потому что меня скоро купили и продали в Россию. Да… Я приехала прямо в Петербург и поселилась на Невском. Семья была богатая, а детская вся была просто завалена игрушками. Детей было всего двое, — девочка и мальчик. Девочка очень меня любила, берегла и ласкала, а мальчик… Я даже теперь без ужаса не могу вспомнить о нем, хотя он уже давно умер. Дослужился до генеральского чина и умер. Ну-с так этот мальчик однажды рассорился с сестрой и, чтобы досадить ей, засунул меня в клетку к попугаю. Можете представить, что из этого вышло… Ужасно даже вспомнить. Отвратительнее птицы, как попугай, нет. Это всем известно, а между тем в богатых домах везде держат попугаев… Он жив и сейчас, ему уже больше ста лет. Да, так, когда я попала в клетку, попугай набросился на меня, как сумасшедший… Первым делом ободрал у меня все волосы на голове, потом разорвал все платье, потом распорол живот и вытащил всю вату… Можете себе представить, в каком виде нашла меня моя маленькая хозяйка. Бедняжка горько плакала, а будущего генерала лишили четвертого, сладкого блюда, и поставили в угол. Тогда я в первый раз попала в починку… Потом меня надолго оставили в покое, потому что мою барышню отдали в институт. Потом она выросла большая, вышла замуж, у нее родилась девочка, и она вспомнила обо мне. Эта маленькая девочка тоже выросла большая, вышла замуж и подарила меня свой девочке… От нее я натерпелась не мало. Злая была девчонка и оборвала мне руки и ноги.

— Ах, какие вы ужасы рассказываете, «Бабушка»! — пропищала одна кукла, закатывая глазки. — Этак и жить на свете не стоит…

Другая кукла толкнула ее в бок и прошептала:

— Старушка немного, того… привирает…

— «Бабушка», не все же дети злые!

— Я этого не говорила, что все злые, — оправдывалась «Бабушка». — А только случается терпеть от них неприятности… Это даже не злость, а просто непонимание. Дети еще не умеют ценить чужой труд…

— Это богатые дети такие злые. Они избалованы…

— Дети везде одинаковы. Впрочем, я бедных детей не видала.

«Бабушка» рассказывала, каждую ночь что-нибудь новое, припоминая свою долгую жизнь. Это начинало уже надоедать, потому что все богатые люди одинаковы, да и богатых людей так немного на свете.

— «Бабушка», скучно, — заявил кто-то. — Вероятно, твои богатые люди очень скучают, потому что им нечего делать…

— Бывает и скучно, а все-таки все стараются разбогатеть, детки, — добродушно объясняла «Бабушка».

«Бабушке» и самой надоело торчать в магазине без, всякого дела. Она тоже скучала. Очень уж простые куклы были, ничего не понимали, и не с кем слова сказать… А ее хозяйка и не думала приезжать за ней.

— Этак можно с ума сойти… — ворчала нарумяненная старушка, закатывая глаза. — И говорить совсем разучишься…

— Потерпите, «Бабушка», — уговаривал ее офицер. — Другие ждут, и вы потерпите…

— И то всю жизнь терплю…

Хозяйка «Бабушки» явилась за ней только через месяц и привезла в починку изуродованного Карла Иваныча.

— Это совсем скверная кукла, — жаловалась она Андрею Иванычу. — А вы еще так расхваливали… Посмотрите, что с ней сделалось.

Андрей Иваныч внимательно рассмотрел искалеченного немца и только головой покачал.

— Д-да, хорошо над ним поработали, нечего сказать… — бормотал он. — И починивать почти нечего. Лучше нового немца сделать…

— А вы все-таки поправьте его, — просила дама. — Детям эти куклы очень нравятся. Такой смешной немец… Подай им непременно вот этого немца. Такие смешные…

Карл Иваныч лежал на столе и жалобно стонал.

— Ах разбойники, что они со мной сделали… — жаловался Карл Иваныч.

V

Починки у Андрея Иваныча набиралось все больше и больше, так что ему пришлось взять помощника.

— Этак скоро и кукол совсем не будут покупать. — ворчал старик. — Ох, уж эти ребята!.. Ведь дарят им новые куклы, так нет, подавай им старую. А есть новые, — опять все исковеркают.

Катерина Петровна не жаловалась на починку и с удовольствием шила на них костюмы, одевала и всячески наряжала. За работой она или мурлыкала какую-нибудь песенку, или разговаривала с куклами, как с живыми людьми. Ей казалось, что они отлично ее понимают, а только не умеют говорить. Она особенно любила дешевеньких кукол, которых покупали небогатые люди. Сколько радости приносила с собой в какую-нибудь бедную квартиру вот такая дешевенькая куколка, какими ласковыми словами ее осыпали, как с ней няньчились, — вообще, любили до того, что, в конце-концов, такая любимая кукла превращалась в тряпку. Одевая кукол, девушка припоминала свое собственное детство. У нее было так мало кукол, и она по целым часам любовалась ими в окнах игрушечных магазинов. Теперь ей иногда казалось, глядя на прильнувшие к стеклу их магазина детские личики, что это опять она любуется чужими куклами, и ей страстно хотелось подарить каждому бедному ребенку по кукле. Если бы она была богатой, она так бы и сделала.

Пусть и бедные дети порадуются… Она ходила бы по чердакам и подвалам, где ютятся самые бедные дети, и потихоньку, как добрая фея в сказке, оставляла игрушки, чтобы потом слышать радостный детский лепет, неудержимый смех и те милые, ласковые слова, какими только дети разговаривают со своими игрушками.

Рождество было уже не далеко, и число покупателей увеличивалось с каждым днем, так что дедушка с внучкой едва успевали управляться.

— Нет, кончено: закрываю свой лазарет, — решил Андрей Иваныч. — Ни одной куклы не возьму сейчас в починку… Не разорваться же в самом деле!

Торговля шла бойко. Товар так и рвали. Приходилось добавлять новым. Из старых кукол почти никого не оставалось, а новые не успевали даже хорошенько познакомиться между собой, потому что их сейчас же по купали. Место для магазина было выбрано самое удачное, и Андрей Иваныч только потирал руки от удовольствия.

— Катерина Петровна, посмотрите на меня: ведь умный я человек? — хвастался он. — Мне бы не куклами торговать, а быть министром… хе-хе!.. Вот какое место усмотрел: нельзя пройти мимо магазина, чтобы не купить игрушки!..

Катерина Петровна ничего не отвечала. Она и радовалась, и чего-то боялась. Есть примета, что когда уж очень хорошо идет дело, то это не к добру. Она даже не любила считать дневную выручку вечером, когда проданный за день товар записывался в книгу.

Мастерская бездействовала. На рабочем столе Андрея Иваныча в беспорядке валялись искалеченные куклы, напрасно ожидавшие своей очереди поступить в починку.

— Что же это такое, господа?!. — негодовал Карл Иваныч, починенный только наполовину. — У меня голова держится на одной ниточке, правая рука оторвана, а костюм в таком беспорядке, что стыдно в люди показаться.

— Главное, праздник на носу… — жаловался кто-то. — Все будут хорошо одеты, все будут веселиться…

— Рождество — наш праздник!..

— А как весело, господа, быть на елке!.. Сколько огней, сколько веселья, а главное, — все тобой любуются. Очень приятно…