Иван Сибирцев

ОТЦОВСКАЯ СКРИПКА В ФУТЛЯРЕ (сборник)

ЗОЛОТАЯ ЦЕПОЧКА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Слоистое небо цеплялось за спицы телевизионных антенн. Старенькая церковка накренилась в косых дождевых струйках, и почернелые купола провисли меж ветками мокрых деревьев.

— Первое июня… Начало лета, — с усмешкой сказал Федорин и отвернулся от затянутого потеками окна.

Он взял со стола монументальный, как Библия, «Справочник образцов иностранной валюты». Медленно перекидывал плотные страницы. Вспыхивали и угасали зеленоватые американские доллары, радужные британские фунты, сизые, как сукно солдатских мундиров, западногерманские марки, оранжевые мексиканские песо, японские йены. Мелькали профили и фасы здравствующих и почивших королей, президентов и полководцев…

Федорин перекидывал страницы, но видел не иноземные банкноты. Кажется, с каждой наклейки смотрело на него не по годам одутловатое лицо Валентина Игумнова. Судя по его повадкам, в игумновских тайниках покоится немало из того, что собрано в этом альбоме. Федорину не миновать заглянуть в эти тайники. Но это завтра. Может быть, послезавтра… А сегодня снова до глубокой ночи колесить по Москве. Приказано изобличить, задержать Игумнова, завершить дознание и передать дело следователю. А что передашь, если Игумнов залег у себя на квартире, как медведь в берлоге, и всех его поставщиков и покупателей ровно бы смыло этим нескончаемым дождем.

«А без твоих коммерческих связей, — глядя на фотографию Игумнова, мрачно сказал Федорин, — ты, Валентин Николаевич, голый. И мне ты, попросту говоря, не нужен. Если брать тебя таким, то через трое суток тебе принесут извинения за незаконный арест, а мне соответственно выговор в приказе. И поделом. Моя уверенность в том, что ты матерый валютчик, для следствия и суда не имеет значения. И чтобы все у нас с тобой было по закону, надо, чтобы ты сам вышел из укрытия и привел меня к своим клиентам».

А дождевая хлябь за окном слезилась так тоскливо, разом на плечи навалились усталостью три полубессонных ночи в ожидании выхода Игумнова на сделку, и Федорин расслабленно откинулся на спинку стула, распустил узелок галстука, расстегнул воротник сорочки:

«Эх, жизнь инспекторская! Другу не пожелаешь, а недругу не расскажешь…».

В дверь постучали. Вежливо, но твердо.

— Войдите, — ответил Федорин. И одним движением застегнул воротник, подтянул галстук.

Вошла миловидная девушка.

— А, Наташа! Что, какой-нибудь экстраконцерт, товарищ культорг? К сожалению, не могу даже на экстра-ультра. Горю синим огнем с одним типом. И прокурор по надзору дровишек подкидывает в огонь…

Наташа без улыбки взглянула на него и сказала растерянно:

— Товарищ старший лейтенант, он умер…

— Кто? — Федорин настороженно смотрел на девушку. — О ком вы, товарищ старший сержант?

— Посетитель к вам. Мне, говорит, надо к товарищу Федорину, который занимается золотом. Подал мне паспорт. Только я собралась вам позвонить, чтобы получить разрешение, а он вдруг откачнулся от окошечка и вроде бы приседает. Посетители его газетками обмахивают, щупают пульс. Потом слышу: «Все, умер». Я сразу же к вам. Вот его паспорт…

— Никандров Иван Северьянович, — читал Федорин. — Родился в Москве 27 марта 1890 года. Прописан: Восьмой проезд Марьиной рощи, дом номер…

С фотографии на Федорина глядело круглое добродушное лицо: массивный, с глубокими залысинами лоб, волнистые волосы, слегка тронутые сединой. Таким был Никандров двадцать лет назад, когда получал паспорт…

— Я не знаю этого человека и никогда не слышал о нем. Странно, зачем ему понадобился именно я?

Федорин совсем было хотел возвратить паспорт Наташе да предложить ей отправить покойного в морг и связаться с участковым, чтобы тот сообщил близким Никандрова о его скоропостижной смерти. Но взгляд Эдуарда задержался на окне, по которому скользили дождевые потеки, и, сунув паспорт себе в карман, он проговорил:

— Надо взглянуть на него. На девятом десятке, да еще в такую непогодь, человек не отправится к нам по пустякам с Восьмого проезда Марьиной рощи.

2

— Где вы ходите, Эдуард Борисович? — сердито встретил Федорина майор Коробов. — Звоню, понимаешь, звоню, спрашиваю: где Федорин? Говорят, поехал в морг. В конце концов мы же не уголовный розыск, чтобы заниматься всем этим… — Он осуждающе покачал головой, но спросил с любопытством: — Ну, что там стряслось с ним? Установили причину смерти?

— Причина распространенная. Обширный инфаркт миокарда.

— Вот именно, распространенная… — Коробов вздохнул и, морщась, растер ладонью себе грудь. — Впрочем, естественно. Ему за восемьдесят…

Федорин кивнул. Он отчетливо представил лежавшего на скамье у бюро пропусков маленького старичка. Руки, сложенные на груди, были крупными, с широкими ладонями и длинными, наверное, очень чуткими и нервными пальцами музыканта или художника.

— Да, Алексей Иванович, ему за восемьдесят, — подтвердил Федорин. — Это обстоятельство и заставило меня отнестись, так сказать, со всей серьезностью. В таком возрасте человек за здорово живешь не двинется через всю Москву. И почему именно ко мне? Откуда вообще ему известно, что Федорин «занимается золотом»? Не настораживает, а?

Коробов неуверенно пожал плечами:

— Было при нем что-нибудь интересное?

— Было. — Федорин достал из кармана и положил на стол Коробову старинный бумажник с монограммой. — Это его бумажник. В нем деньги. Около шести рублей. Фотография с надписью старинной вязью. «Краснокаменск. 1910-й год». На ней два господина средних лет в строгих сюртуках. И еще вырезка из газеты «Известия» за 24 мая этого года…

— Указ о награждении орденом профессора Каширина Вячеслава Ивановича в связи с семидесятипятилетием и за заслуги в золотодобывающей промышленности. — Федорин вопросительно посмотрел на Коробова и продолжал задумчиво: — С этими вещами он отправился ко мне. А ведь к нам чаще всего идут с бедой…

— Иногда и с повинной… — проворчал Коробов.

— Опять же любопытно. Не шел, не шел. И вдруг в восемьдесят с лишком…

3

На стук Федорина калитку распахнула сухонькая опрятная старушка. Она с испугом осмотрела пришельца, привстала на цыпочки, метнула взгляд за плечо Эдуарда, на стоявшую у ворот автомашину, с трудом перевела дух и спросила:

— Вы откуда?

— Из милиции.

— А Иван Северьянович?

— Вы его жена? — чуть помедлив, спросил Федорин.

— Свояченица я ему, — упавшим голосом отвечала она. — Максимова я, Пелагея Петровна. Покойной его жены, Клавдии Петровны, родная сестра. — Умолкла и, уже постигнув то, о чем пока не решался сказать Федорин, повторила тихонько: — Ну, а Иван-то Северьянович?…

— Иван Северьянович сегодня утром скоропостижно скончался возле нашего бюро пропусков, — в тон ей печально сказал Федорин и предупредительно взял старушку под руку.

Шуршали по дорожке шаткие шаги Пелагеи Петровны, ветки шиповника цеплялись за ее платье. Она присела на ступеньку крылечка и, уткнув лицо в ладони, стала раскачиваться, будто силясь смахнуть с себя тяжесть,

— Эх, Иван Северьянович, Иван Северьянович… Все там будем, а все одно горько. Чужие люди глаза тебе закрыли. В твои ли годы по казенным домам ходить и доказывать правду-кривду. Вот и вывелся Никандровский род. Совесть все мучила старика, что на тридцать лет пережил единственного сыночка. А в чем его вина, коли Сереженька наш в двадцать пять годков сложил головушку под Ржевом за Отечество…

Федорин сознавал, что должен сказать что-то в утешение старушке, но не находил слов, равных ее скорби. Грустно и виновато смотрел он мимо Пелагеи Петровны.

Наличники тщательно промытых окон поблескивали свежей голубой краской. Под стрехой дровяника галдели воробьи. В кадушке под водосточной трубой дремала ряска. Ветки старой яблони клонились к низенькой, врытой в землю скамейке.

«Наверное, Никандров любил сиживать здесь в тишине», — подумал Федорин. Опустевшая скамейка, распростертая над ней корявая яблоня, поникшая в скорби старушка — все это резануло Федорина по сердцу. И не было больше сомнений: Никандров шел на Петровку не с повинной, не с предсмертным раскаянием. Старый дом с голубыми наличниками посетила большая беда.

Пелагея Петровна всхлипнула и, словно бы разом выплакав свое горе, подняла на Федорина глаза, сказала:

— Пойти, видно, одежку взять Северьяновичу. Давно в комоде припасена к судному часу. Обмыть да домой забрать пора хозяина, — она сокрушенно покачала головой. — С плохой ты вестью явился. Как хоть звать-то тебя?

— Федорин Эдуард Борисович. Старший лейтенант милиции.

— Федорин?! — ахнула Пелагея Петровна и проворно поднялась со ступенек. — Стало быть, это ты наезжал к нам прошедшей ночью. А утром сегодня повестку прислал Ивану Северьяновичу с этим… с Мамедовым.

— Я?! Прошедшей ночью? С каким еще Мамедовым? Какую повестку?

— Кто же, как не ты? — Пелагея Петровна подступила к нему и, заслонясь ладонью от солнца, стала всматриваться ему в лицо. — Вроде бы и впрямь не похож. Только ведь темно было. А Иван Северьянович сказывал мне: мол, лейтенант Федорин наезжал с Петровки. Иван-то Северьянович сильно был обнадеженный им. Оттого и заторопился с утра, чтобы обсказать, о чем позабыл в первый раз…

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Майор Анатолий Зубцов уже второй год работал в одном из центральных управлений министерства внутренних дел, а все не мог позабыть тесно заставленную столами комнатку на Петровке, чаепития в полночь, ночевки «валетом» на краешке затертого кожаного дивана и тревожный голос жены в телефонной трубке:

— Толя, это какой-то кошмар. Третью ночь ты не появляешься дома.

Как объяснить Нине, что валютчики не согласовывают с ним, с Зубцовым, график своих операций, а брать их полагается «тепленькими», в момент сделки, что для офицера милиции равно важны и быстрота реакции, и умение терпеливо ждать. Как объяснишь все это жене, если в разговорах с нею даже слово «валютчик» под строжайшим запретом.

Анатолий Зубцов получил повышение и простился с Петровкой. Теперь он чаще, чем прежде, бывал дома. Он заметно располнел, пухлощекое добродушное лицо округлилось. Только солидности манер не прибавила ему новая должность. А если совсем честно перед собой, то…

Читая сводки, отчеты и рапорты вверенных теперь его попечению отделов в областных управлениях, он не без зависти думал: эх, живут же люди, делают дела… И снова видел себя прежним молодым капитаном. На Петровке все было сложнее и проще. Ты и твой противник. Сила на силу, хитрость на хитрость, интеллект на интеллект, жизненный принцип на жизненный принцип…

2

Бесшумно открылась дверь, и, слегка сутулясь, вошел Эдуард Федорин.

Анатолий обрадованно поднялся навстречу гостю: показалось, сама незабвенная Петровка с ее беззлобными розыгрышами, холостяцким бытом и крепким мужским братством шагнула к нему в кабинет.

Зубцов растроганно смотрел на товарища и вспоминал, как лет пять назад начальник отдела привел к нему тощего долговязого паренька с оттопыренными ушами и прической под Жерара Филиппа.

— Вот тебе, Анатолий Владимирович, новый помощник Эдуард Федорин.

Позднее они выяснили, что в ту минуту крайне не понравились друг другу.

Зубцов скептически оглядывал Федорина — нервное лицо, тонкие белые пальцы — и тоскливо думал: «Как говорится, сжалилась судьба, ниспослала помощничка. Если доведется буйного валютчика брать, помощника надо подстраховывать прежде, на такого дунь — сразу рассыплется».

Федорин тоже озадаченно взирал на Зубцова: ну и начальник у него… Ни ростом не вышел, ни внушительностью вида… В глазах, как ни всматривайся, не угадаешь ничего, кроме усмешки.

— Откуда прибыл, Эдик? — ласково спросил Зубцов и вздохнул горестно.

— Коренной москвич, — ответил Федорин и тоже печально вздохнул.

— И то хлеб. Хоть Москву изучать не надо. А родители чем заняты?

— Музыканты в Большом театре. Отец — виолончелист, мать — пианистка. Прадед и дед по отцу тоже были виолончелистами… — ответил Федорин небрежно и покраснел.

«Наверное, дома выдержал изрядную бурю, когда объявил родителям, что намерен поступать в милиционеры», — посочувствовал Зубцов и спросил участливей:

— А ты что же не в артисты? Или слух подкачал?

— Нет, слух, говорят, отличный. А сюда… Потому, что просто терпеть не могу разных подонков.

— Чувство, конечно, благородное. — Зубцов вдруг поверил: он сработается с этим неженкой. Покосился на ослепительные пуговицы новенького кителя и звездочки на лейтенантских погонах Федорина, подумал: «После выпускного бала, должно быть, и спит в мундире. Намозолил глаза соседям за пять кварталов от дома».

— А формочку свою, Эдик, отдай маме.

— У меня есть жена.

— Блестяще, — Зубцов усмехнулся и сразу же помрачнел: — Только наши жены, как бы тебе это сказать, тоже должны разделять наше отношение к подонкам. Без такого единомыслия… — Зубцов умолк, махнул рукой. — Без единомыслия, словом, они будут не очень счастливы со своими принципиальными мужьями. — Зубцов опять умолк и решительно заключил: — Так что формочку, Эдик, отдай жене. Пусть пересыплет ее нафталином. Формочка тебе потребуется для дежурств да еще для парадов… Но парады редки, а работа, Эдик, у нас семьсот тридцать дней в году. А что ты умеешь, Эдик?

— Теоретически — многое. Практически… Не знаю…

Эдик поскромничал. Практически он не умел почти ничего. Довольно скоро Зубцова пригласило начальство:

— Ошиблись мы в Федорине, отчислять его надо. Романтика товарища привела. Здесь не игра в казаки-разбойники.

— В сыщики-разбойники, — ввернул Зубцов. — А сыщиком-профессионалом нельзя стать за несколько недель. Но года через два — три этот интеллигентный юноша оправдает наше долготерпение…

— Шутить изволите, Анатолий Владимирович. Года два — три. А раскрываемость? Ведь у твоего перспективного Эдика раскрываемости пока никакой.

— Придется, значит, мне поднатужиться и за себя, и за него. Другого помощника мне не надо.

…Сейчас Зубцов с улыбкой обошел Федорина и заметил с нескрываемым удовольствием:

— Ох, да и массивным ты стал, Эдик, солидным. Честное слово, позировать впору для плаката: моя милиция меня бережет…

— Где уж нам, — в тон ему возразил Федорин. — Вот ты действительно соответствуешь по фактуре. На одном диванчике с тобой, пожалуй, не поместишься…

— Ага, полнею, — меланхолично признался Зубцов. — Не то бумаги, не то годы. А ты, говорят, на Игумнова вышел самостоятельно?

— Говорят… — Федорин кивнул с напускным равнодушием. И спросил озабоченно: — Ты никогда не слыхал о ювелире Никандрове Иване Северьяновиче?

— Никандров? Никандров? — Зубцов прошелся по кабинету и уверенно сказал: — Нет, не встречался никогда.

— И не должен встречаться, — с облегчением подтвердил Федорин. — Его коллеги, ювелиры, говорят о нем как о честнейшем человеке и большом искуснике.

— А дома у него что узнал? — спросил Зубцов как о разумеющемся само собой.

Федорин рассказывал, и лицо Зубцова становилось все более озабоченным.

— Вот что, Эдик, — прервал друга Зубцов. — Это тот случай, когда надо немедленно ставить в известность начальника нашего отдела.

3

Подполковник Орехов встретил Федорина шутливо:

— С чем пожаловал, Эдуард Борисович? С реляцией или за подмогой?

Эдуард Федорин не умел докладывать бесстрастно и скупо. Однако суховатый, даже педантичный Орехов, более всего ценивший в рапортах подчиненных точность и краткость, ни разу не перебил его.

…В домике на Восьмом проезде Марьиной рощи Иван Северьянович Никандров поселился с женой и сыном лет сорок назад, вскоре после смерти своего отца, Северьяна Акимовича, известного до революции золотых дел мастера и ювелира.

Никандров-старший не утаил от Советской власти редкостного своего мастерства и не оставил сыну в наследство ни бриллиантов в стенке скворечника, ни золотых червонцев в чердачных стропилах. Не оставил ничего, кроме фамильной профессии да отцовского напутствия:

— Давно замечено, что золото — не мед, да и к губам липнет, и к рукам льнет… Так вот, Иван, намотай себе на ус: ты — государственный служащий! И чтобы никогда ни единой пылинки — слышишь, ни единой! — ни к рукам, ни к губам! Беги от тех малоумов, что жужжат: мол, с трудов праведных не наживешь хором каменных. Счастье жизни не в хоромах и прочем, а в чистой совести и спокойствии души…

На пенсию Иван Северьянович вышел, когда ему уже перевалило за семьдесят. С тех пор из дому отлучался не часто, но в годовщины смерти отца, своей рано умершей жены и погибшего на фронте сына непременно выстаивал панихиды в кладбищенской церкви.

Хлопоты по хозяйству взяла на себя вдовая свояченица Никандрова, Пелагея Петровна. Иван Северьянович в теплые дни часами сидел на скамье под яблоней, перебирал в памяти минувшие годы и давно ушедших из его жизни людей. А когда ударяла стужа, дремал в старинном, с высокой спинкой кресле подле жарко натопленной голландки.

Последнее майское утро задалось непогожим. С ночи зарядил дождь. Озябшие воробьи нахохлились, притулились под стрехой дровяника. Расцветшие яблони постанывали на ветру.

Пелагея Петровна видела из кухни, как стоял Иван Северьянович у окна и покачивал головой, сокрушался над бедой яблонь. Потом сел в кресло и взял газету. Но не прошло и получаса, как газета шлепнулась на пол, а Иван Северьянович стал легонько похрапывать.

И вдруг задребезжал молчавший целыми днями звонок у калитки. Пелагея Петровна сердито зашикала, замахала руками и покосилась испуганно на дверь, за которой дремал Иван Северьянович. Но оттуда уже послышалось его невнятное спросонок бормотание:

— Примерещилось никак? Сон тяжелый, должно быть. Кефир нынче был жирноват.

Звонок повторился. Требовательнее, громче.

— Пелагеюшка! — окликнул Никандров удивленно. — Узнай, голубушка, кто там.

Пелагея Петровна накинула на плечи стеганку, выбежала во двор и, обходя разлившиеся лужи, засеменила к воротам.

Зябко подняв воротник плаща, надвинув шляпу на густые, в крупных дождевых каплях брови, у калитки нетерпеливо топтался рослый осанистый мужчина.

При виде Пелагеи Петровны в его больших, казалось, лишенных белков, глазах промелькнуло неудовольствие, но тотчас же тугие глянцевито-шафрановые щеки дрогнули, яркие губы разошлись в широкой улыбке. Он галантно приподнял шляпу и сказал:

— Мне нужен ювелир Никандров.

Пелагея Петровна было уже совсем посторонилась в калитке: «Нужен, так входите». Но то ли не поверила сладкой улыбке пришельца, то ли рассердилась, что своим трезвоном потревожил он дрему Ивана Северьяновича, то ли вдруг шевельнулось в ее душе недоброе предчувствие, возразила строптиво:

— Мало ли что нужен. А мы не ждем никого.

Мужчина поджал обиженно губы и сказал с укором:

— У нас, на Кавказе, гостей встречают радушнее. Попрошу вас э-э… мамаша, передать хозяину или кто он там для вас, что к нему приехал и желает видеть его заслуженный артист… скрипач Мамедов из Баку.

— Тебя, Иван Северьянович, домогается там один, — сказала Пелагея Петровна, возвратясь в комнату. — Говорит, что заслуженный артист по скрипке. Видно, из этих, как их… из азиятов. Дожидается у ворот.

— Заслуженный артист? Право, странно. Не знаю я артистов. И не жду никого.

— Так, может, я обскажу, что хворый, мол, ты нынче, да и провожу с богом.

Никандров покосился на окно, исполосованное дождем и скрипевшее под ветром, поежился, плотнее запахнул полы потертого стеганого халата и возразил с мягким укором:

— Ну, полно, Пелагеюшка, господь с тобой. Можно ли в этакую-то непогодь оставлять человека у ворот. Нет уж, проси в дом. Да расстарайся чайку, надо отогреть музыканта.

Следом за Пелагеей Петровной гость вступил в комнату, остановился перед Никандровым, учтиво наклонил голову:

— Мамедов, Ахмад Аббасович. Первая скрипка в симфоническом оркестре Бакинской филармонии. Заслуженный артист Азербайджанской республики. — Помолчал, давая хозяину время оценить и осмыслить сказанное, и продолжал: — К вам, Иван Северьянович, у меня весьма деликатное дело. — Замолк и красноречиво покосился на Пелагею Петровну.

— Пелагея Петровна — моя близкая родственница, у меня от нее нет секретов, — возразил было Никандров, но сразу же смягчился. — Ну, коли уж вы настаиваете… Пелагеюшка, сделай одолжение, оставь нас покуда…

Пелагея Петровна сердито захлопнула за собой дверь, но все-таки услыхала слова гостя:

— Иван Северьянович, вы аксакал ювелиров…

Она прошла на кухню и нарочно гремела посудой: надо же было как-то выразить неодобрение этому барственному скрипачу и не устоявшему перед его натиском Ивану Северьяновичу. Из-за неплотно прикрытой двери в кухню долетел звонкий от волнения голос Ивана Северьяновича: «У вашей ханум дурной вкус, маэстро. Это вовсе не женская цепочка. Вместе с моим покойным батюшкой лет шестьдесят назад мы изготовили ее для сибирского золотопромышленника…».

Но фамилии этого золотопромышленника она не запомнила: не то Борылин, не то Бутылин…

Дверь из комнаты распахнулась, и в переднюю выскочил Мамедов, багровый, будто его нахлестали по щекам. Он проворно застегивал массивный портфель, поворачиваясь, смотрел в глаза двигавшемуся за ним Ивану Северьяновичу.

— О, благодарю вас за добрый совет. Я немедленно еду на Петровку. Благодарю вас. Вы отвели большую беду от меня и от моей невесты.

— И не теряйте времени, — настаивал Никандров. — Речь идет об огромных фамильных ценностях, об одном из крупнейших состояний дореволюционной России. Цепочка эта могла быть взята только из того клада. И если она действительно оказалась у вас случайно, ваш долг немедленно сообщить властям…

— О, несомненно, несомненно, — горячо заверил Мамедов и, не попрощавшись, выбежал из дома.

Никандров вернулся в свое кресло и затих. Пелагея Петровна решила, что он заснул снова, но вошла в комнату и увидела, что глаза у него открыты и неподвижны, а в них стоят слезы. И Пелагее Петровне стало страшно. «Уж не паралич ли его расшиб, не дай господи», — подумала она и окликнула:

— Северьянович, ты слышишь меня?

Он все так же невидяще смотрел мимо нее. Дряблая стариковская ладошка бессильно лежала на подлокотнике.

— Лучше бы мне помереть вчера, чем такое надругательство увидеть над отцовским детищем… — наконец вполголоса сказал он, не меняя позы.

Иван Северьянович, кажется, лишь сейчас увидел Пелагею Петровну, взгляд его задержался на ней, стал чуть теплее.

— Цепочку, Пелагеюшка, в виде змейки медянки мы делали с папашей к карманным часам для одной высокой особы. Целый год колечки выковывали, чешуйки отливали из золота, каждая тоньше лепестка розы, на каждой выгравирован свой узор и вставлен самоцветный камушек. Целый год. Даже дольше того. Но цепочка получилась, не сочти за хвастовство, такая, что ей в Оружейной палате место! И этакую-то красоту злодей, варвар, нехристь какой-то раскромсал повдоль. — Он смахнул слезу и договорил глухо: — Ежели бы меня шашкою развалили, мне и то бы легче было, чем такое глумление…

За окнами опустилась чернильная пелена. Дождь вдруг разом иссяк, и также разом, точно кто отключил его, утих ветер. Иван Северьянович заворошился в кресле, тяжело оперся о подлокотники, медленно поднялся.

— Куда это на ночь глядя? — заступила ему дорогу Пелагея Петровна, увидев, что Иван Северьянович надел на голову суконный картуз и снял с вешалки теплую тужурку.

Но Иван Северьянович отмахнулся от нее, вышел на крыльцо, жадно втянул в себя прохладные, терпкие запахи обитого дождем яблоневого цвета, мокрой зелени, отсырелого дерева. А сердце вдруг дрогнуло, тяжело застучало, и звезды и разводье туч сомкнулись, вытянулись в золотую цепочку и зашлись в хороводе.

Пелагея Петровна, встревоженная долгим отсутствием Ивана Северьяновича, вышла в сени и услыхала приглушенные голоса — Никандрова и еще чей-то, молодой, ей незнакомый. Она выскользнула на крыльцо и рассмотрела, что Иван Северьянович сидел на своей скамейке, под старой яблоней, а рядом с ним — кто-то высокий в темном плаще и в кепке. В свете спички проступила рыжеватая бровь, глубоко запавшая щека и острый хрящеватый нос. Пелагея Петровна, обиженная тем, что Иван Северьянович завел от нее какие-то тайны, махнула рукой и пошла к себе.

Никандров вернулся в дом возбужденный и даже как будто помолодевший:

— Знаешь, кто навестил меня, Пелагеюшка? — заговорил он с порога. — Лейтенант Федорин с Петровки! Потолковали мы с ним по душам. Но вот о чем, про то не могу сказать даже тебе. Обещание он взял с меня, что я никому ни слова. Государственная, говорит, тайна! — он лукаво рассмеялся и продолжал весело: — Мамедов-то, а… Зря, выходит, я грешил на него. Побывал он, как я наказывал ему, на Петровке и рассказал, что знал. Я всегда говорил, что потаенное золото проявит себя всенепременно. Теперь-то уж доищутся до правды. Федорин этот, хоть молодой, да знающий, а всем делом командует генерал Лукьянов, — он испуганно прикрыл рот рукой.

Ни свет ни заря Никандров разбудил Пелагею Петровну:

— Пелагеюшка! Что же это я учудил, старый пень. Все выложил Федорину, а про Каширина запамятовал. Каширин-то у них в Сибири был главным лицом. С него и весь спрос. Как же это я… Федорин сказывал: утром они в Баку отбудут с розыском, а мне строго-настрого велел не отлучаться из дому, понадобиться могу. Не миновать, видно, ослушаться…

Иван Северьянович оделся, как на пасху, сунул в бумажник вырезку из газеты, фотографию и заспешил к стоянке такси.

А через полчаса задребезжал звонок. Пелагея Петровна обрадовалась: вернулся-таки, одумался. Но перед калиткой стоял музыкант Мамедов. Он улыбнулся Пелагее Петровне, проворно протиснулся в калитку и быстро зашагал к дому, бросив на ходу:

— Проснулся Иван Северьянович? Просили меня проводить его на Петровку и повестку вот дали.

— Опоздал, почтенный. Отбыл уже Иван Северьянович своим ходом на эту Петровку…

4

Федорин закончил рассказ. Лицо Орехова было неподвижным. Он шевельнул белесыми бровями, приплюснул ладонью гладко уложенные волосы и спросил:

— А выводы, товарищ Федорин?

— Честно говоря, товарищ подполковник, нет пока у меня конструктивных идей. Но я упустил одну деталь. Никандров, когда собирался на Петровку, достал из комода старые письма и открытки, отобрал некоторые, перечитал и оставил на столе. «Помолчу, — говорит, — про них. Не каждое лыко в строку. И с такой ли святой женщины чинить спрос». Все открытки от одного адресата — Лебедевой А. К. Живет в Краснокаменске, Тополиная улица, дом пятнадцать. Обычные поздравления к праздникам: общенародным и церковным, и еще к этому, как его… к дню ангела. Никандров был верующим.

— Верующим… — Орехов усмехнулся. — Но исповедоваться пошел все-таки не в церковь, а на Петровку.

— Коробов наш говорит: может, с повинной, — сказал Федорин.

— С чем бы ни шел, худо, что не дошел, — заметил Орехов. — Словом, два кольца, два конца… — И начал загибать пальцы на руке. — А не примерещилась ли Никандрову эта цепочка? Восемьдесят лет старику. Это раз…

— Не думаю, Михаил Сергеевич, — возразил Зубцов. — Мастер, пусть столетний, свою работу признает.

— Наверное. Но вопрос, даже и самый абсурдный, задать себе надо, чтобы потом не оказаться крепким задним умом. Насчет повинной… Восемьдесят лет… Они в себя могут вместить разное в человеке. — Орехов загнул второй палец. — Теперь Каширин. Это три. Что именно хотел сообщить Никандров об уважаемом профессоре и кавалере ордена? Славить кого-нибудь к нам приходят редко: не наградной отдел… Дальше — Лебедева А. К. Поздравительные открытки. Зачем Никандров вынул их из комода? Думал в тот момент он, естественно, только о том, что скажет на Петровке. И вот потянулся за этими открытками. Возникли, значит, у него какие-то ассоциации… Кстати, Эдуард Борисович, Максимова в разговоре с вами не вспоминала: не навещала Лебедева ювелира?

— Навещала. Дня за три до кончины Никандрова. Отобедали скромненько, по-стариковски. Потом ушли на кладбище и на богомолье.

Орехов вздохнул, еще загнул палец, перевел взгляд на большую карту Советского Союза, висевшую на стене, поискал глазами Краснокаменск, но не нашел его издали.

Зубцов был рад совпадению их мыслей, и предчувствие сложной операции, прежние возбуждение и азарт охватили его. Он энергично растер себе ладонью лоб и сказал:

— Пальцев на руках не хватит, разуваться придется, Михаил Сергеевич. А до главного мы еще не дошли.

— Правильно… Главное, по-моему…

— Ночной визит мнимого Федорина к старику и появление Мамедова утром.

— Точно, — подтвердил Орехов. — Все видится стечением случайностей. Но эти визиты все расставляют по своим местам. И то, что этот тип назвался Федориным, для нас как визитная карточка валютчика…

— Валютчиков, Михаил Сергеевич, — уточнил Зубцов. — Этакого делового альянса валютчиков разных поколений.

— Насчет альянса понятно. Но вот разные поколения… Где ты там увидел отцов и детей? Или, считаешь, кроме этих двоих…

— Пока не знаю этого. Вполне уместно считать главарем Мамедова. Но главарь едва ли самолично направится к Никандрову. Только в случае, если куш велик баснословно или нет подручных.

— Считаешь, что есть кто-то над Мамедовым?… Упоминание о Лукьянове тебя наводит, да? — спросил Федорин.

— Твоя, Эдик, громкая фамилия пока приводит в трепет главным образом вновь приобщенных. — Зубцов засмеялся. — Лукьянова же помнят крепко, так сказать, ветераны. Матерые, тертые, битые. Лет десять прошло после смерти Ивана Захаровича, и умер-то он полковником, а они произвели его в генералы. Как говорится, старая любовь не ржавеет.

— Лукьянов ничего не доказывает, — заспорил Федорин. — Лукьянова может помнить сорокалетний Мамедов и даже мой ровесник и, так сказать, однофамилец…

— Правильно, могут помнить Лукьянова, — сказал Орехов, — но знать о том, что именно Никандровы при царе Горохе делали цепочку сибирскому купцу и, едва получив обрывок цепочки, сразу же ринуться в Никандрову на экспертизу и опознание — для этого нужны эрудиция, возраст и стаж профессора. Вашего юного «однофамильца» Никандров признал знатоком. Стало быть, с этим лже-Федориным поработал кто-то. Может, Мамедов, а может, кто посолиднее. Так что…

— А если к Никандрову они пришли не первым заходом? — упорствовал Федорин. — Побывали у других ювелиров, узнали о Никандрове — и к нему. Тогда вся версия твоя, Анатолий…

— И вашу версию, и версию Зубцова проверять надо. Вроде бы и не из тучи гром, эхо минувших лет и дел, а вот, на тебе, докатилось.

«Эх, поручил бы ты мне это дело», — думал Зубцов и, пытаясь склонить чашу весов в свою пользу, сказал:

— И все-таки скорее всего действует группа. Кто-то в ней нацелен на фамильные ценности, знает людей, так или иначе связанных с сибирским золотопромышленником, в том числе и Никандрова. Не случайно к Никандрову отправился Мамедов с цепочкой. Она же разрублена, вот знаток и усомнился в ее подлинности. Никандров не просто опознал цепочку, но поставил Мамедова в трудное положение: потребовал от него явки на Петровку, и пришлось этим «кладоискателям» двинуться к старику ночью. Довольно рискованный визит. Ведь Никандров и сам мог отправиться к нам. Но они послали все-таки лже-Федорина. Горело что-то у них, не терпело отлагательств. Одним выстрелом хотели убить трех зайцев: реабилитировать Мамедова в глазах старика, отрезать ему пути к нам и получить какие-то дополнительные сведения. И ведь преуспели, достигли-таки своей цели.

— Похоже, — проворчал Орехов, снова пытаясь рассмотреть Краснокаменск на карте. — Не исключено, что они уже добрались и до Каширина. Тот, кто знает о Никандрове, может быть наслышан и о Каширине. В каком сибирском деле уважаемый профессор был главным лицом? А может быть, он по сей день главный?

За окном кабинета бесшумно скользили разорванные, мягкие облака. Где-то внизу фыркали автомобильные моторы.

— А мы не переоцениваем их осведомленность? — спросил Федорин. — Может быть, все-таки проще: эрудита со стажем там нет. Мамедов пришел к старику как к ювелиру, чтобы восстановить цепочку, а затем загнать ее втридорога иностранцу-коллекционеру. А Никандров сгоряча назвал того золотопромышленника, вспомнил о его кладе. Вот у Мамедова и разыгрался аппетит.

— Версия может быть парадоксальной, — прервал его Орехов. — Даже невероятной, но никогда — облегченной. — И, обращаясь к Зубцову, спросил: — Тебе, Анатолий Владимирович, эти кладоискатели никого не напоминают из старых знакомых?

— Я уже прикидывал. Пожалуй, никого, — ответил Зубцов, нахмурясь: нет, скорей всего операцию Орехов поручит Леше Коробову, а он, Зубцов, так и останется при бумагах. — Хотя, возможно, с этим эрудитом я и знаком косвенно, но просмотрел его на Петровке…

— Что же, искупай грехи, выводи его на чистую воду, да заодно проверь легенду об этом фамильном золоте. Где оно, сколько его там? Отчет об изъятых у преступников ценностях передай майору Сучкову. Немедля начинай операцию.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Анатолий Зубцов читал автобиографию Каширина и вспоминал, как в первом классе детдомовской школы старенькая учительница, Мария Александровна, дирижируя рукою, почти напевала на уроках чистописания:

— На-жим… Воло-сяная…

Уважаемый профессор оказался отличным каллиграфом и, конечно, слывет человеком строгих жизненных правил, крайне педантичным и аккуратным.

«Я, Каширин Вячеслав Иванович, родился 25 мая 1896 года в семье младшего конторщика на прииске Богоданном Таежинского уезда Краснокаменской губернии, ныне рабочий поселок Октябрьский Краснокаменской области. В семье, кроме меня, было пять братьев и три сестры. Попечительством владельца прииска К. Д. Бодылина закончил сначала коммерческое училище в Таежинске, а затем горнотехническое — в Екатеринбурге».

— Попечительством! — Анатолий перечитал это полузабытое слово. — Бодылина… Старуха Максимова называла Федорину — Борылина или Бутылина…

«С осени 1914 года я начал службу в должности горного техника на прииске Богоданном золотопромышленного товарищества «Бодылин и сыновья». Состоял в этой должности до осени 1920 года, когда предприятия и ценности товарищества были национализированы. После этого перешел на государственную службу в трест «Ярульзолото», откуда в 1922 г. откомандирован для продолжения образования в горную академию».

Дальше защита диссертаций. Вступление в начале войны в партию и в народное ополчение. Длинный перечень научных трудов. Заграничные маршруты по конференциям и конгрессам.

«А все началось с попечительства золотопромышленника Бодылина К. Д.». — Зубцов медленно закрыл картонную папку, стянул в узелок тесемки и, возвращая документы директору института, сказал удовлетворенно:

— Благодарю вас, вот и все.

— Надеюсь, рассеяли свои э-э… сомнения, что ли?

— А разве я высказывал вам нечто в этом смысле?

— О, нет! Разумеется, нет! Однако, согласитесь, сам ваш визит может быть истолкован… в определенном смысле.

— Решительно не согласен. И мне очень жаль, если вы истолковали именно так. Подозрение в подозрительности — тоже подозрительность.

— Вы полагаете? Хотя, пожалуй, вы и правы… — озадаченно проговорил директор и рассмеялся с облегчением. — А вы, майор, однако же, софист. Я уже, грешным делом, намерен был предостеречь вас, что мы знаем Вячеслава Ивановича как большого ученого, человека исключительной честности и никому не дадим его в обиду.

— Спасибо за такую готовность. Но именно потому, что Вячеслав Иванович — человек исключительной честности, не миновать, видно, украсть у него несколько часов отдыха в Сочи…

Записывая адрес Каширина, Зубцов невесело раздумывал о том, что в Сочи ему непременно надо вылететь сегодня вечером, а на вечер назначен поход с Ниной в Лужники на Киевский балет на льду. Нина с утра отправилась в парикмахерскую. Нет, пусть уж лучше Орехов объяснится за него с Ниной. Тем более, что до отлета не удастся заехать домой. Надо побывать в Ленинской библиотеке. Ведь сомневаться в существовании золотопромышленника Бодылина, оказывается, не было и нет никаких оснований.

2

Анатолий Зубцов любил Сочи.

Но сейчас, из окна «Волги», город показался слишком декоративным и праздным. И, хотя в машине было душновато, он поднял боковое стекло, разом отдалив себя от игрушечных фонариков в ветвях, перезвона эстрадных песенок, радужных вывесок и реклам, запаха шашлыков и поджаренных кофейных зерен. Все это сейчас не касалось Зубцова. Эти веселые и нарядные люди, может быть, потому так уверены в себе и спокойны, что есть на свете кто-то, готовый заступить дорогу злу, жестокости, алчности. Кто-то, о ком они вспоминают, лишь когда приходит беда… Как это говорил сегодня утром Орехов? Неужели только сегодня утром? «Вроде бы и не из тучи гром, эхо минувших лет и дел…»

Несколько часов назад в Ленинской библиотеке Зубцов нетерпеливо перелистывал страницы объемистого «Списка частных золотопромышленных предприятий Российской империи за 1916 год». И нашел.

Золотопромышленное товарищество «Бодылин и сыновья». Владелец — потомственный почетный гражданин Климентий Данилович Бодылин. И дальше мелконьким петитом: «Родился в 1864 году. Вероисповедание православное. Образование получил в императорском горном институте. Продолжал его в Гейдельбергском университете в Германии и в Калифорнийском университете в Северо-Американских Соединенных Штатах. Удостоен звания адъюнкта горного дела. Действительный член Императорского Русского географического общества. Унаследовал во владение дело отца своего Д. А. Бодылина, основанное им в 1834 году».

Недоверчиво сощурясь и усмехаясь, Зубцов перечитал эти сведения. Едва услыхав от Федорина о неведомом сибирском купце, Анатолий нарисовал мысленно портрет этакого здоровяка с косматой бородищей и смазанными лампадным маслом стриженными под кружок волосами. Одет, конечно же, в поддевку, прихлебывает чай из блюдечка в растопыренной пятерне, громко хрустит сахаром. Такой мироед-лабазник был привычен и понятен Зубцову. Живуч, оказывается, в памяти Гордей Торцов, долгожитель Малого театра…

И вот, на тебе… адъюнкт и действительный член.

Реальность существования Бодылина подтверждали протоколы съездов золотопромышленников, Всероссийских, Всесибирских и губернских, списки вкладчиков Русско-Азиатского банка. И снова знакомая фамилия. На этот раз в составе попечительских советов Санкт-Петербургского анатомического института и Московского народного университета…

Итак, Климентий Бодылин не просто существовал некогда, но, видимо, был незаурядным человеком…

Год 1917-й он встретил в расцвете лет, сил и могущества. Так неужели адъюнкт горного дела и действительный член Географического общества настолько ослеп в одночасье, что вступил в безнадежный спор с велениями времени, закладывал тайники и сознавал — не мог же не осознать в глубине души — их полную бесполезность. Неужели человеку такого ума и масштаба в одночасье отказали логика, здравый смысл и проницательность?!

В такую метаморфозу с недюжинным человеком Зубцов поверить не мог. Значит, бодылинский клад — это миф.

Но богатств, привычного уклада жизни, сословных привилегий Октябрьская революция лишила Бодылина тоже в одночасье. Рассуждая о масштабах его личности, инженерных дипломах, ученых титулах и званиях, нельзя забывать, что Бодылин — архимиллионер, что с генами от деда и отца унаследовал он алчность, жажду стяжательства, предпринимательский азарт. И, разом лишившись власти и сокровищ, он мог, что называется, зубами вцепиться в последние крохи своих богатств. Значит, опрометчиво мерить его поступки логикой инженера и ученого. В тех исключительных обстоятельствах им, скорее всего, руководил инстинкт дельца и стяжателя. И, следовательно, бодылинский клад — это вовсе не миф, не легенда.

А может быть, ты, Анатолий Зубцов, все усложняешь излишне? И прав Орехов, предостерегая тебя:

«Постарайся не увязнуть в разных психологических коллизиях и тонкостях. Ты не историк, не биограф Бодылина. Мы с тобой — оперативные работники милиции, и только. И задача у нас вполне конкретная: есть сигнал, что промелькнула бодылинская цепочка. Надо отыскать ее, изобличить продавцов и скупщиков и крепко подумать: не тянется ли она к так называемому бодылинскому золоту».

«Но в конце концов о чем свидетельствует эта цепочка? — мысленно спорил Анатолий с Ореховым. — Она может быть единственной вещью, которую годами хранили близкие Бодылина или его бывшие служащие, ничего не зная о тайных сокровищах сибирского магната. Она могла кочевать от одного владельца к другому, пока не попала к Мамедову…»

3

Вячеслав Иванович Каширин встретил Зубцова в холле санатория. Высокий, узкоплечий, он сверху вниз окинул Анатолия взглядом из-под очков и сказал с явным неудовольствием:

— Помилуйте, голубчик, что это вы преследуете меня аж в субтропиках? Неужто, кроме меня, экспертизу в стольном граде совершить некому?

— Такую, мне кажется, некому, — кротко ответил Зубцов. — Я прошу вас, Вячеслав Иванович, взглянуть на эту фотографию: нет ли на ней ваших знакомых?

Каширин с недовольной гримасой взял фотографию, найденную в бумажнике Никандрова, по-стариковски отстранив ее от себя, всмотрелся, и зрачки его как бы заострились, брови дрогнули над ободками очков.

— Заснят здесь сибирский золотопромышленник Климентий Данилович Бодылин. Второго же человека я не припоминаю.

— Второго знаю я. Это — Никандров, Северьян Акимович. Говорят, был знаменитым ювелиром.

— Я знавал ювелира Никандрова. Только Ивана Северьяновича. Однако не встречались давно, а был он постарше меня. Но неужто вам неведом Бодылин?… — Каширин вскинул на лоб очки, усмешливо осмотрел Зубцова. — Вы же отрекомендовались офицером министерства внутренних дел? Неужели в ваших специальных учебных заведениях не изучают историю крупнейших

состояний дореволюционной России?! Студенты-горняки, во всяком случае, наслышаны о Бодылине.

— После краха тех состояний прошло уже более полувека. Современные состояния, разумеется, подпольные, нам видятся куда более актуальными. Как говорится, каждому свое… Иногда, правда, в новых состояниях не сразу разглядишь, где вершки, а где корешки.

Каширин покосился на фотографию, которую он все еще держал в руках, вздохнул и спросил строптиво:

— А на что вам, собственно, Бодылин? В каком качестве он вам любопытен? Как инженер едва ли. А прочее, — Каширин, как бы отсекая это «прочее», резко взмахнул рукой, — было и быльем поросло…

— Не поросло, к сожалению. И мне важно получить возможно более полное представление о нем…

Каширин заговорил, глядя через стекло холла на васильковый краешек моря и черные кипарисы.

…Глубокий распадок меж всклокоченными пихтачом сопками, подернутый частой рябью пруд, разномастные домики с подслеповатыми оконцами и закопченные приземистые казармы. На травянистой, похожей на таежную лужайку, площади прииска Богоданного — каменная контора. У конторского крыльца пушка.

Отец нынешнего владельца прииска, Данила Бодылин, еще до появления на свет своего наследника заплатил за нее бешеные деньги. Эта заряжавшаяся со ствола пушка когда-то палила по врагам на Севастопольских бастионах, а теперь отсчитывала пуды бодылинского золота.

На крыльцо конторы выходил одноногий инвалид последней турецкой кампании, старик Панкратьич, «смотритель пушки», как с гордостью называл он себя. Неторопливо, точно священнодействуя, поджигал фитиль. В распадке сопок перекатывалось эхо выстрела, над площадью вздымались черные клубы дыма, взвизгивали от восторга, яро настукивали по лужам босыми пятками ребятишки. Потом Панкратьич банником прочищал ствол, подсыпал в него новую порцию пороха и уходил дремать в сени, ожидать, когда на речке Светлой намоют еще пуд золота.

Пуд золота. Сорок фунтовых слитков. На каждом фамильная бодылинская печать: барс, обвитый змеей, сибирский кедр и лавровая ветвь. Символ силы, мудрости, бессмертия и славы…

В то июльское утро не то заело что-то на бодылинских бутарах, не то Панкратьич крепче обычного выпил и задремал, но, похоже, он вовсе позабыл о своей пушке. И Славка, присев около нее на корточки, заглядывал в ствол, перекладывал тяжелый банник…

И тут, как показалось Славке, над самым ухом взметнулся истошный бабий вопль:

— Не зама-ай! И-род!..

Зажав в охапку ревущего ребятенка, по площади бежала приисковая нищенка Дарья, простоволосая, раскосмаченная, с перекошенным в крике ртом. За нею, размахивая колом, тяжело топал бахилами Яков Филин, первейший на всю округу старатель, а в пьяном кураже — гроза приискового люда.

— Убью!.. — рычал Яков. — М-мать твою… Стой лучше!.. Смерть твоя пришла с твоим ублюдком!

На шум из сеней приковылял Панкратьич, прикрикнул на Якова унтерским басом:

— Замри, басурман!..

— У… старая кочерыжка! Герой… Севастополь прос… А туда же! — рявкнул на ходу Яков.

— А ну, жиган, смирно! — закричал побагровевший Панкратьич. — Я есть Плевненский кавалер! — И выпятил грудь с медалью.

— Это ты кому «смирно»?! Мне? Якову Филину! Я тя вразумлю, старый хрен! — Яков круто изменил направление, взметнул кол и ринулся на старика.

Славка чиркнул о крыльцо давно припасенной фосфорной спичкой и, зажмурясь, поджег фитиль пушки…

Когда утихли гром и звон в ушах и рассеялся дым, Славка увидел взметнувшийся над головой кол. Мальчишка втянул голову в плечи, попятился, но вдруг Яков швырнул кол наземь, вытянул руки по швам. Славка покосился в сторону и тоже замер с раскрытым ртом…

На крыльце стоял сам Климентий Данилович Бодылин и сердито выговаривал испуганному Панкратьичу:

— Ты что, старый? Никак снова пьян с утра. Бухаешь в колокол, не заглянув в святцы. До пуда-то еще надо добрых семь фунтов и двенадцать золотников.

— Так разве же это я, Климентий Данилович, — плаксиво тянул Панкратьич. — Это вот он, пострел! — И указал почернелым от пороха пальцем на Славку.

Славка вдруг расхрабрился и, глядя прямо в глаза хозяину, твердо сказал:

— А что он кидается с дрыном то на дитя, то на Панкратьича, а ему сам генерал Скобелев медаль…

— Ты о ком это? — спросил Бодылин, раздувая усы. — О Якове, что ли? — Он покосился на Филина и сказал с мягким укором: — Шалишь что-то, голубчик.

— Стих такой нашел, Климентий Данилович, подкатило. — Помолчал и договорил, растягивая слова: — Промежду прочим, к тебе шел. У Гнилого ручья намедни фунтовый самородок поднял… — И слегка подмигнул Бодылину косым левым глазом.

— Ладно, ступай ко мне, скоро вернусь, — сказал Бодылин и снова повернулся к Славке. — Этак-то, бомбардир, не долго и головы не сносить. — Как бы желая убедиться, что голова у мальчика покуда на месте, он провел большой мягкой ладонью по его волосам и засмеялся: — А вихрастый-то, а колючий… Чей будешь?

— Каширин Славка.

— Конторщика, что ли, сын? — Бодылин перестал улыбаться. Крупное мясистое лицо его сделалось брезгливым: хозяин знал о запоях отца.

— Семьища у Егорыча… М-да… Вот ведь какая оказия. И не учишься, поди-ка?

— Бегал в школу одну зиму.

— А учиться охота?

— Ага.

— Ладно, скажи отцу: велю ему прийти ко мне. Потолкуем. Отдам тебя в коммерческое, что ли, на свой кошт.

— Вовремя же вы тогда оказались на площади, — Зубцов сочувственно улыбнулся.

Каширин поверх очков внимательно посмотрел на него и сказал колюче:

— Участия Бодылина в моей судьбе я не могу позабыть. И поэтому не гожусь ему в судьи…

— Я не призываю вас в судьи. И что проку судить его теперь, когда история уже вынесла свой приговор. Меня интересует Бодылин таков, каким он был. Тут вот какое происшествие…

— Что же, Анатолий Владимирович, — выслушав Зубцова, сказал Каширин примирительно, — коли такая срочная надобность, — я ваш покорный слуга. Только, если позволите, продолжим беседу на катере: мне предписаны морские прогулки.

4

Прогулочный катер бросало в разломы волн. Рвались и гасли за кормой богатые соцветья сочинских огоньков.

— Кипучих, неуемных страстей человеком был Климентий Данилович, — рассказывал Каширин. — Первобытно неуемных. Во всем: в инженерных новациях, в технических экспериментах, в рискованных проектах и предприятиях, в жажде наживы, в ревностном бережении всего, что считал своим. Вот вы задаете вопрос: кто-де он, делец или ученый? Прямолинейно это, простите за откровенность. Недюжинный человек, он в любом сословии многозначен.

Миллионы Бодылина существовали как бы символически. Наличные средства он сразу же пускал в оборот. Его постоянно обуревали реформаторские идеи: то драга, то разработка рудного золота, то подвесные канатные дороги, то шахтные транспортеры. Новшества нередко оборачивались убытком, но ежели везло, то разом — и техническая сенсация, и полная казна.

А вскорости опять пустая мошна. Раздаст деньги на сиротские дома, заложит сколько-то школ, снарядит геологическую экспедицию на Север, задумает железную дорогу тянуть к будущим сибирским Клондайкам…

Катер все углублялся в море. Огоньки Сочи уже давно растаяли и погасли. Мгла была бы совсем непроглядной, если бы не звезды. Они то осыпались жаркими искорками во вспученную волнами и шумом морскую хлябь, то, словно бы стянутые магнитом, смыкались в узоры на низком небе.

— Словом, и мореплаватель, и плотник… — сказал Зубцов.

— Если угодно — да. — Каширин вскинул острый клинышек бородки, сверху вниз посмотрел на Зубцова, переждал накат волн. — Возможно, Анатолий Владимирович, это вам покажется крамолой или я излишне субъективен, но диалектика истории такова, что сибирское купечество в условиях полуфеодальной России было силой в известных пределах прогрессивной. И не стоит преуменьшать цивилизаторскую и просветительскую роль отдельных представителей сибирского купечества.

Конечно, в массе своей оно, как всякое купечество, было диким и алчным, но в этой массе встречались и весьма оригинальные натуры. Александр Михайлович Сибиряков, автор многих трудов по экономике и географии Севера, финансист знаменитых экспедиций Норденшельда и Григорьева, человек, чье имя и поныне носит один из наших ледоколов; Николай Васильевич Латкин, перу которого принадлежит более трехсот статей в словаре Брокгауза и Эфрона; Геннадий Васильевич Юдин, создатель уникальной коллекции книг, которые ныне составляют основу Славянского отдела библиотеки Конгресса США; Иннокентий Кузнецов, талантливый историк, археолог, журналист, писатель, — все они крупные купцы, золотопромышленники, денежные воротилы и вместе с тем весьма заметные величины в дореволюционной сибирской культуре…

Палуба раскачивалась под ногами, Каширин утвердился на ней прочнее, и, заключил тем же тоном:

— Климентий Бодылин с полным основанием может быть отнесен к их числу.

— А не идеализируете вы Бодылина? И энциклопедист он, и в горном деле хозяин не только по имущественному положению. В то же время сами говорите: делал деньги, чтобы двигать науку, двигал науку, чтобы делать деньги… Не кажется ли вам, что многое предпринималось им ради саморекламы: «Отец-благодетель града и храма, покровитель искусств и наук…»

— Во многом вы правы, но и не упрощайте: все ради прибыли. Климентий Данилович был прирожденным инженером, питал страсть к изобретательству, к смелым экспериментам. Они доставляли ему истинное наслаждение. В отношениях же с рабочими Бодылин слыл справедливым, во всяком разе никогда не унижался до обсчетов, спаивания, рукоприкладства…

— Видимо, слыл в своем кругу белой вороной, — сказал Зубцов, с удивлением чувствуя, что проникается невольной симпатией к этому многоликому Бодылину.

— Если хотите, да, белой вороной. Вообще он видится мне личностью довольно трагической. Помните у Горького, Егор Булычев говорит: не на той улице живу. Так вот, Бодылин тоже не на той улице жил и понимал это. Но перейти на другую улицу не хватало духа.

…Весна двадцать первого года. Схваченная апрельским утренником земля звонко вторила быстрым шагам Каширина. Остались позади хибарки Муравьиной слободки, под глинистым обрывом потрескивал истончавший ярульский лед. Впереди, за кромкой тесового забора, чернели скелеты яблонь бодылинского садоводства.

Пришлось долго стучать кованою скобою, пока калитка слегка приоткрылась, лязгнула цепь.

— Кого там бог дает? — голос показался Каширину смутно знакомым. Но откуда он мог знать этого старика со всклокоченной седой бородой, настороженно и недобро глядевшего на Каширина.

— По слухам, здесь обитает гражданин Бодылин, и я желал бы… — начал Каширин, но всмотрелся, умолк, договорил полушепотом: — Климентий Данилович, вы?

Цепь лязгнула снова, Бодылин высунул в щель голову в затертой шапке, обвел взглядом безлюдный берег, покосился на Каширина, сказал:

— Никак Вячеслав Иванович? Пришел, так входи. Благодарствуем, что не побрезговали. Вот как, значит, довелось повстречаться. Бодылина не признал! Эх, судьба-индейка!..

В кухонное окно скреблись голые ветки яблонь. Тускло теплилась на стене керосиновая лампа с закопченным стеклом. Через раскрытую дверь в горницу Каширин с удивлением разглядел слабо мерцавшие в свете лампадки оклады икон. Иконы в бодылинском доме! Климентий Данилович никогда не отличался набожностью, лет пять назад слыл чуть ли не богохульником. Хозяин перехватил испытующий взгляд Каширина и сказал с горькой усмешкой, кивнув на иконы:

— Не дивись и не осуждай. Последнее прибежище мятущейся души и возмущенного разума… — И, глядя за плечо гостя, продолжал монотонно, будто боролся с дремой: — Один я остался. Один как перст. Старший сын, Никодим, ты помнишь его, конечно, надежда моя на старость, погиб неведомо от чьей руки. Средний, Афанасий, как был не в бодылинскую породу, мот и прожигатель жизни, таковским и остался. Удрал из России невесть куда, не то в Манчжурию, не то дальше, за океан. Одна надежда — Агочка из Питера обедает наехать летом. Может, выдам ее замуж и доведется понянчить внучат. А то совсем сошел на нет бодылинский род. — Он натужно закашлялся и договорил с неожиданной для него покорностью: — Отвратил от меня господь за гордыню мою свой пресветлый лик. Но не ропщу. Воздает, видно, небесный судья по скверне моей…

Каширин чуть не выронил стакан с чаем. Такое услыхать от Бодылина.

— Так-то вот у меня обернулось. Воистину, не в городе Степан, не в селе Селифан. Старой власти неугоден был. Хоть миллионщик, да вольнодум и задира. Новой — тоже не показался: злодей, кровопивец и классовый враг. Лишь в господе нашем прибежище и сила моя…

Каширин умолк. Устало и печально провел рукой по лицу, будто счищая что-то с него, и сказал приглушенно:

— А последняя встреча была в той же сторожке, на свадьбе дочери Бодылина, Агнии Климентьевны. Приехала она из Питера и вскорости вышла замуж за Аристарха Николаевича Аксенова. Аристарх Николаевич родом был из потомственных сибирских рудознатцев, инженерное образование получил на медные гроши и стал мозговым центром Бодылинской компании. Все, о чем я вам рассказывал: геологические открытия, различные новшества в добыче — во многом было делом ума и рук Аксенова. Любил его Климентий Данилович, как родного сына. Аристарх же Николаевич едва ли не с юности полюбил Агнию Климентьевну, хотя она была младше его на пятнадцать лет. Словом, романтическая история. И вот свадьба. Я был на ней единственным гостем. Всеми владело предчувствие неотвратимой беды, надвигавшегося конца, и наши крики «горько» были не только данью свадебному обряду… — Каширин снова провел рукой по лицу и заключил: — Но так или иначе поженились они, как желал того Бодылин, с попом и венцом. Деньков через десять молодые отбыли на жительство в Питер, где Аксенов получил место приват-доцента в институте. А через неделю после их отъезда Бодылин в своей сторожке был убит и ограблен.

— Убит и ограблен?! Кем? Что взяли у него?

— Кем, не знаю. Разворочен был летник во дворе. Слухи шли, взяли золото в слитках. Агния Климентьевна и Аристарх Николаевич по тем временам еще не добрались до Петрограда, и я похоронил Климентия Даниловича в фамильном склепе Бодылиных. А на второй день после похорон был препровожден в губернский уголовный розыск. Допрашивал сам начальник. Был он из прибалтов. По-русски говорил с акцентом. И глаза тоже, как прибалтийское небо. Знаете, бывает оно таким, не пасмурное, но и не ясное. Одним словом, пустые глаза, холодные. Как говорится, ни печали, ни воздыхания.

Качка усилилась. Зубцов то и дело переступал с ноги на ногу, чтобы не потерять равновесия.

— Допрос он вел с явным пристрастием. Требовал от меня фактов произвола Бодылина на прииске и фактов его контрреволюционной деятельности, а поскольку я таковых фактов не ведал, костерил меня буржуйским прихвостнем и скрытой контрой. Но дотошнее всего выспрашивал: где и сколько кладов заложил Бодылин? Так ведь Бодылин-то душу не раскрывал передо мной. Я в его глазах оставался мальчишкой, горным техником. Единственный человек, которому Бодылин мог бы доверить тайну, Аристарх Николаевич, был далеко.

— И уехал дней за десять до гибели Бодылина?

Каширин кивнул и сразу же настороженно спросил:

— Вы усматриваете некую связь между этими двумя совершенно локальными событиями?

«Версия может быть и парадоксальной, но никогда облегченной», — повторил про себя Зубцов слова Орехова и сказал успокаивающе:

— Конечно, события совершенно локальны. Право же, никаких намеков. Не знаю только, когда и при каких обстоятельствах скончался Аристарх Николаевич.

— В сорок втором, в Ленинграде, от дистрофии. К тому времени он был профессором, заметной величиной в горном деле. И непременно стал бы академиком, да эвакуироваться наотрез отказался и умер совсем молодым. Теперь-то я доподлинно знаю: шестьдесят два года для ученого — прямо-таки юношеский возраст.

— Агния Климентьевна жива?

— Увы, последовала через год за супругом. Они, как гоголевские старосветские помещики, не могли существовать один без другого. Ослабла она от голода, а пуще от горя. Вывезли ее в сорок третьем из Ленинграда, она и скончалась в пути.

Катер снова стало швырять, и такие яркие минуту назад огоньки Сочи сделались расплывчатыми, зыбкими.

— Что же, так и сошел на нет бодылинский род?

— Бодылинский — да. Аксеновский ведется. Сын Аристарха Николаевича и Агнии Климентьевны — Николай Аристархович Аксенов, ныне управляющий бывшим прииском Богоданным. Теперь это крупный рудник Октябрьский — центр Северотайгинского района Краснокаменской области. Николай Аристархович — уважаемый в нашей отрасли человек, фронтовик, грамотный инженер. Но ни дедовского размаха, ни отцовского блеска я в нем не ощущаю. Суховат, рационалистичен, скрытен, что называется, себе на уме. Так что обмениваемся с ним поклонами на министерских совещаниях — вот и все знакомство. Отец-то его был человеком недюжинным, редкостного обаяния и редкостной честности…

— Вы так и характеризовали Аксенова-старшего тому прибалтийцу в двадцать первом году?

— Разумеется, — убежденно начал Каширин, осекся, озадаченно посмотрел на Зубцова. — Хотя… Насколько могу припомнить, он не проявлял интереса к Аристарху Николаевичу, спросил только: когда и куда он уехал и высказался в том смысле, что в Петрограде Аксеновых встретит милиция и допросит по форме…

— И что же, Аксеновых встретила в Питере милиция?

— Право, затрудняюсь ответить. Однако не вспомню, чтобы Аксеновы рассказывали об этом. А были они со мной весьма откровенны. Может быть, тот прибалтиец все же убедился в нелепости своих подозрений.

— Все может быть… — Зубцов прошелся по палубе, снова встал рядом с Кашириным и спросил: — А позднее Николай Аристархович или Агния Климентьевна не говорили вам, — не тревожили их представители власти? Налетов грабителей не было на их квартиру?

— Следовательно, вы все же полагаете… Встречались мы до войны часто. Вспоминали молодость, тепло говорили о Климентии Даниловиче, беседовали о проблемах золотодобычи, Агния Климентьевна оплакивала страшную кончину отца. А о налетах… Действительно, раза два Агния Климентьевна жаловалась, что побывали в их доме злоумышленники. Представьте, ничего не украли, но перетрясли, перевернули все, даже печные трубы разворотили… Но о золоте, о наследстве Бодылина никогда не было речи. Они молчали, а я считал разговор на эту тему бестактным. Хотя, помнится, однажды Аристарх Николаевич высказался в том смысле, что может в любой момент сполна расплатиться с Советской властью за все прегрешения своего тестя.

— Вы не уточняли, что он имел в виду?

— Я решил, что Аристарх Николаевич подразумевает свои бесспорные заслуги в отечественной золотодобыче. К тому же не верил и не верю сейчас в прегрешения Бодылина перед Советской властью. О каком-то потаенном бодылинском золоте в доме у Аксенова я вообще не думал. Слишком интеллигентен, масштабен и бескорыстен был Аристарх Николаевич. Он был человеком чести и слова…

«Именно потому и мог», — отметил про себя Зубцов.

— Но ведь в семействе Аксеновых была еще и Агния Климентьевна, плоть от плоти и кровь от крови Бодылина… Ее вы исключаете также категорически?

— Бодылина-то ведь она только по рождению. Не успела вкусить сладостей богатства, а в биологическую, фатальную жадность я верю слабо… — Он задумался и сказал чуть растерянно: — Но вообще-то, Анатолий Владимирович, вы меня заинтриговали. Не размышлял я никогда в таком криминальном направлении…

— Вы ученый, зачем вам размышлять в криминальном направлении… А не доносилось до вас: нашли тогда убийц Бодылина? Вернули похищенное?

— Слух в городе был: кануло все, как в воду.

— Чему же тут удивляться, — заметил Зубцов с откровенным сарказмом — Аксеновых не допрашивали, у вас выясняли факты контрреволюционной деятельности убитого и ограбленного Бодылина. При таких методах можно сыскать разве что пресловутый топор под лавкой… А с вами после того прибалта никто больше не беседовал о бодылинском золоте?

— Перед самой войной приглашали меня в ваше ведомство. Принимал меня молодой человек, вроде вас, учтивый и вежливый.

— Не Лукьянов, случайно?

— Возможно. Рассказывал я ему то же, что и вам. Помнится, он остался очень доволен.

— И об Аксенове рассказывали?

— А почему бы и нет? Таким знакомством каждый гордится вправе.

— И пересказали фразу Аксенова о готовности расплатиться за своего тестя?

— Фразу о готовности расплатиться… — удивленно повторил Каширин. — Пожалуй, нет, не пересказывал. Не придавал я ей значения да и сейчас убежден: нет в ее подтексте никакого золота…

Берег уже совсем близко. Можно разглядеть силуэты зданий, черные купы деревьев с разноцветными бусинками фонариков.

— Я очень рад, Вячеслав Иванович, нашей встрече и разговору. Хотелось бы все-таки услыхать: были у Бодылина, кроме того, в погребе еще тайники или это вы исключаете напрочь?

— Не исключал такой возможности тогда, в двадцать первом, не исключаю и сейчас. Бодылин есть Бодылин. А тайга есть тайга. В ней, матушке, не только тайник с золотом, но и целую деревню укрыть можно. Встречали же в дебрях, и не столь давно, староверческие скиты, обитатели которых еще не слыхали об Октябрьской революции.

— А говорите: у Бодылина не было прегрешений перед Советской властью…

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Совсем рядом, рукой подать, займища жаркое разрумянили увалы и взгорья, в логах и распадках синим пламенем занялся багульник, лужайки и пустоши, словно снег, усыпали ромашки.

А здесь, по-над речкой Светлой, только влажный мох на корягах напоминает о не совсем убитой еще жизни. Дремать бы речке в прелом зеленом сумраке, да оголили некогда ее берега, и плещет она сердито, ворчливо перекатывает по дну гальку, печалится над загубленной тайгой. Цепляются за береговые склоны жилистыми корнями иссохшие лысые деревья. Гиблые эти места старожилы испокон веков называют Бодылинскими порубками. Топор здесь погулял безоглядно, не раз обугливали редколесье яростные летние палы, а шелкопряд-ненасытец довершил разорение.

И тропа, что петляет здесь, — Бодылинская, и закаменелые отвалы у воды — их моют теперь сезонники-старатели — тоже Бодылинские…

Бодылина в Октябрьском помнят разве что дряхлые старики, но фамилия как бы отделилась от своего владельца, протянулась в иную жизнь и вцепилась в нее, как безлистые деревья в глину береговых яров.

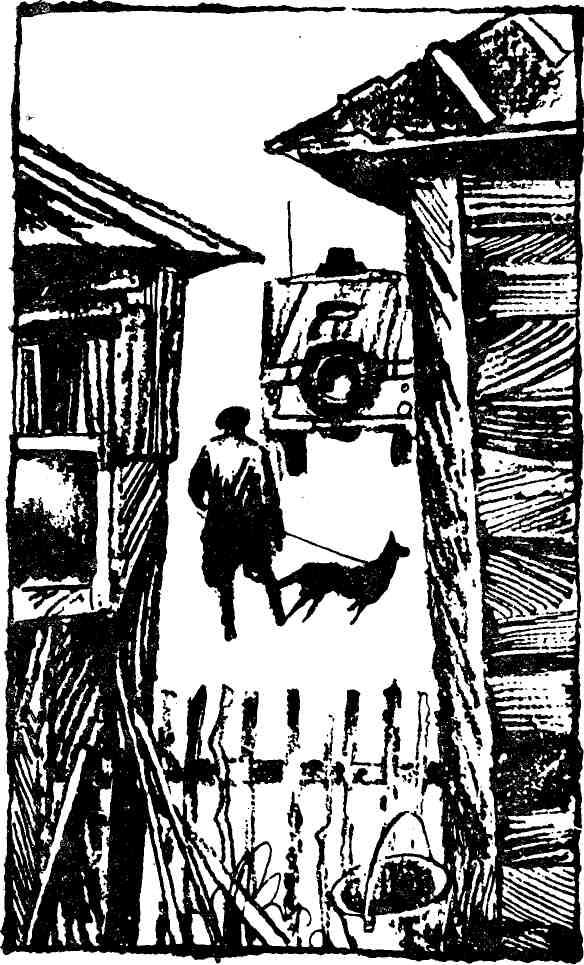

Глеб впервые увидал эти северные края чуть больше года назад и о прежнем владельце прииска не имел никакого представления, но на вопрос, где работает, отвечал, как все:

— Стараюсь помаленьку на Бодылинских отвалах.

И радовался: хватит песков на Бодылинских отвалах, а в них — самородков. На всю старательскую жизнь Глеба Карасева хватит, на все его планы.

Речка Светлая, днем переливчатая и прозрачная, подернулась частой рябью, потом загустела свинцом, и рассыпались по ней звезды.

Бульдозерист включил фару, спрыгнул на землю, блаженно, до хруста в костях, потянулся, вперевалочку подошел к Глебу. Тот с неохотой закрутил вентиль, стонавшая от яростного напора воды гидравлика притихла.

— Перекур, что ли? — досадливо спросил Глеб.

— Думаю, совсем шабаш на сегодня, — решительно сказал Федор, оглядел Глеба и с завистью заметил: — Железный ты, что ли? Целый день у этой дрыгалки, а все как огурчик. У меня башка раскалывается. Он же гудит, как танк, бульдозер-то.

— Стране нужен драгоценный метал, и наш долг дать его стране, — с пафосом изрек Глеб.

— Ладно, я тоже грамотный. Только тебе, чертолому, напарником бегемота впору. Все люди как люди, от гудка до гудка, а у нас с тобой одно понятие: световой день, от темна и до темна.

— Кому от этого плохо? Государству? Артели? Может быть, нам с тобой?

2

Луч фонарика выхватывал из темноты то корневище, петлей захлестнувшее тропу, то черный плешивый пень, то иудино дерево — осину.

Небо совсем близко. Будто на ветке сосны, раскачивается ковш Большой Медведицы, звезды мерцают жарко, как самородки на дне артельной колоды, когда заглянешь в нее через трафаретную решетку…

Глеб отмахнулся от этого видения, и вдруг вспомнился голос Лизы, как всегда не то насмешливый, не то строгий: «Я убеждена: человек чуткий и отзывчивый к красоте никогда не совершит подлости. У тебя же вообще ярко выраженное эмоциональное начало. И оттого мне так хорошо с тобой. Терпеть не могу разных логичных рационалистов».

Как давно прозвучали эти слова!

Отслужив в армии, Глеб вернулся в Москву, к матери. Город встретил его медвяным разливом липового цвета, золотыми россыпями болгарской клубники на лотках, сочными красками цветочных киосков.

Глеб с наслаждением облачился в штатский костюм и целыми днями слонялся по улицам, привыкая к полузабытой гражданской жизни. И все девчонки казались привлекательными, кургузые платьица на них очень нарядными, улицы праздничными.

В тот вечер Глеб троллейбусом возвращался домой. Стоял у задней дверцы, нагретый металлический поручень упирался в ладонь, в светозащитных стеклах проступали цветные фотографии зданий.

Троллейбус резко затормозил. Глеба швырнуло вперед, ладонь соскользнула с поручня, и парень заключил в объятия, плотно притянул к себе стоявшую к нему спиной пассажирку.

Она дернула плечами, скосила на Глеба уголки глаз и сказала сердито:

— Держитесь за поручень.

— Простите, я нечаянно, — смущенно ответил он.

— Возможно, но все-таки уберите руки. — Она скинула со своих плеч ладони Глеба.

— Извините, я не хотел, честное слово. Инерция.

Она скользнула укоризненным взглядом по его размашистым плечам, широкой груди, длинным мускулистым рукам и спросила насмешливо:

— Инерция чего? Самоуверенности? Нахальства? Или милой привычки к троллейбусным знакомствам?

Оказывается, у нее очень чистое, совсем девчоночье лицо с розоватою кожей и зелеными глазами, круглыми, ласковыми, цепкими. Не отводя от нее взгляда, он, широко улыбаясь, объяснил:

— Нет, та инерция, про которую в школе проходят. По физике. Честное слово.

Ее губы покривились язвительно, а в голосе проскользнула издевка:

— Ах, в школе… Что же, продолжайте повторение пройденного. Мне выходить на этой остановке.

— Мне тоже, — пробормотал Глеб.

Глеб замедлил шаг, проводил ее взглядом, остановился у театральной афиши: решит еще, что пристаю…

В глазах рябили названия спектаклей: «Сто четыре страницы про любовь», «Коварство и любовь», «История одной любви». Но Глеб все-таки заметил, что девушка завернула в подъезд, где жил он.

Ему стало смешно. Он покружил у газона, медленно вошел в подъезд.

На лестничной площадке, расставив по ступенькам бутылки с молоком, пакеты с покупками, стояла та девушка и рылась в сумке.

— Ключ потеряли? — сочувственно спросил Глеб.

— Ну, знаете!.. — возмущенно воскликнула она и угрожающе выставила перед собой ключ.

Посмеиваясь беззвучно, Глеб собрал бутылки и пакеты, составил обратно в сумку, вручил хозяйке:

— Ничего не поделаешь. Я живу в соседней квартире.

Войдя к себе, он с порога окликнул мать:

— Мама, разве в семьдесят первой квартире живут не Мартыновы?

— Теперь там Лиза Гущина живет.

— Одна? — как можно равнодушнее спросил Глеб.

— Зачем одна? С мужем и с дочкой.

Через неделю вечером Глеб остался один дома. У двери позвонили. Он лениво поднялся с дивана, шлепая тапочками, побрел в переднюю, открыл дверь и испуганно попятился: на площадке стояла Лиза.

— Вы? Здравствуйте, — сказал Глеб густым басом.

— Здравствуйте, сосед.

— Меня зовут Глебом.

— Я знаю. Но мне больше нравится называть вас соседом. Понимаете, сосед в троллейбусе, сосед по лестничной площадке… Мой благоверный отсутствует, а у меня, как на грех, погас свет. Что-то с пробками. Я подумала: вы так крепко помните школьную физику, что, наверное, сумеете починить. — Она скользнула оценивающим взглядом по его лицу, плечам.

— Постараюсь, Елизавета э-э… — начал он и покраснел.

— Елизавета Ивановна.

В коридоре своей квартиры Елизавета Ивановна зажгла свечку, поставила под электрощиток стул, сказала с усмешкой:

— Действуйте. Я стану подстраховывать вас.

Ее твердые ладони уперлись ему в спину. Глебу стало жарко. Он потянулся к пробке, слегка покачал ее пальцами, сразу же вспыхнул свет.

Глеб слышал, как потрескивает свеча, как дышит Елизавета Ивановна, как часто стучит ее сердце. Пальцы Глеба соскользнули с пробки. Свет снова погас.

Он виновато оглянулся на хозяйку. Она смотрела строго и выжидательно. Глеб торопливо потянулся к щитку, но Елизавета Ивановна вдруг дунула на свечку и сказала шепотом:

— Прыгай, я подхвачу…

А спустя еще недели две в парке «Сокольники» они сидели под старым кленом. Глеб осторожно взял прохладную, узкую ладонь Лизы и сказал умоляюще:

— Я больше так не могу. Вся наша жизнь — сплошное ожидание. Я жду твоего стука в стену, жду, когда уйдет из дому Гущин, когда убежит играть твоя дочка. Ты ждешь, когда я останусь в квартире один. Ждем, ждем. А чего, собственно? У нас же все решено с тобой. Сколько можно ломать эту комедию: сосед, соседка?…

— Что ты предлагаешь?

— Сегодня же поселиться вместе, а не по соседству.

— Я согласна. А где?

— Хотя бы у меня.

— Шестой жилицей в двухкомнатной квартире. Да еще Маринка со мной. По соседству с Гущиным. Прямо скажем, перспектива блестящая. То-то обрадуется Надежда Павловна, твой отчим и твои сестренки. И материальная база у нас с тобой всем на зависть. У меня аспирантская стипендия, у тебя целых сто рублей слесаря-ремонтника. Заживем на славу.

«Вполне достаточно для начала», — чуть не сорвалось у него с языка. Но Глеб тут же ужаснулся своего идиотского оптимизма. Обрекать Лизу на такое существование?… И спросил с надеждой:

— Тебя удерживает только это?

— Ты думаешь, это пустяки, жадность? Между прочим, эмоциональное начало — это очень хорошо. Но не до телячьего идеализма. Я не верю в рай в шалаше даже с милым. Стандарты комфорта растут год от года…

Что скажешь, если Лиза снова права, как права она всегда в каждом своем суждении и поступке. Разве не обязан он заботиться о Лизе?… Женщина на шесть лет старше его, красивая, умная, поверила ему, откликнулась на его любовь. Так неужели он поведет себя, как желторотый птенец, не станет для нее настоящим мужчиной, опорой в жизни?… И вспомнился друг. А друг ли? — заспорил с собою Глеб. Конечно же, друг, неожиданный и надежный…

За мутным стеклом вагонного окна медленно поползли назад лотки с мороженым и пирожками, табачный киоск, крохотный магазинчик, приземистое станционное здание и, наконец, обшитые зеленым плюшем кустарника сопки, меж ними угадывалась морская синь.

«Впрочем, какая там синь, — возразил себе Глеб. — Небо свинцовое, и волны отливают свинцовым блеском». Глеб поежился, представив, как холодна и шершава сейчас морская вода, но снова заспорил с собой. «И все-таки это — море. Пусть не курортное, ласковое, однако же море.

Море, любимое отцом и унесшее отца, оно осталось позади. А впереди — Москва. Дом матери. Нет, не надо обманывать себя — дом отчима.

«Но в этом доме мать, сестренки», — попробовал разубедить себя Глеб. И тут почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Глеб крутнулся на своей полке и услыхал вежливо приглушенный вопрос:

— Пехота меняет гарнизон?

— Если и пехота, то воздушная. Надо различать рода войск.

На полке против Глеба полулежал парень чуть постарше Глеба. До подбородка тянулись рыжеватые бакенбарды, густые, ухоженные. Ноздри шевелились, и казалось, острый хрящеватый нос жадно принюхивался к воздуху в купе. Тонкие рыжеватые брови то смыкались хмуро, то удивленно всползали вверх. Светлые глаза иронично сощурены. Однако ответ его прозвучал почти примирительно:

— А я не силен в пуговках и эмблемах. Служить не довелось. Отсрочку дали по роду работы. — Он улыбнулся не то сожалеюще, не то с бахвальством. — Значит, не царица полей, а царица воздуха. По мне — один хрен. Скажи все-таки, если, конечно, не какая-нибудь там тайна: перегоняют или в отпуск?

— Поодиночке солдат не перегоняют, — назидательно сказал Глеб, досадуя на то, что сосед прилип с разговором. — Домой еду.

Востроносый, словно бы не замечая его настроения, сказал радушно:

— Что это мы с тобой безымянно? Меня, например, Аркадием звать. А тебя?

Не отвечать было просто свинством. И Глеб назвал себя.

— Домой — это хорошо, — одобрил Аркадий. — Это даже распрекрасно, — сразу вдруг замкнулся и договорил с неожиданной для него грустью: — Хорошо после долгой отлучки. И само собой, если дом — это дом, а не какая-нибудь там крыша над головой.

«А не такой уж ты весельчак», — отметил Глеб и сказал теплее:

— Это кому как повезет. У меня вот тоже дом, он, конечно, дом, да хозяин-то отчим в нем. — И засмеялся невесело.

— Ясненько. — Глаза Аркадия сузились. Не то задумчиво, не то презрительно, как угадаешь. Он, как бы опомнясь, мгновенно разлепил веки, остро, оценивающе осмотрел Глеба: — Значит, не так, чтобы дом, а больше крыша над головой.

Глеб вздохнул печально и, чтобы не отвечать на трудный вопрос, сказал:

— У тебя, значит, тоже случались… Долгие отлучки…

Глеб даже удивился: какими переменчивыми бывают лица. Аркадий уже не улыбался. Тонкие губы сомкнулись змейкой, сощурились недобро глаза, чуткими, острыми сделались зрачки, а голос стал жестким:

— Случались, говоришь? — Он засмеялся, будто камушками загремел в консервной банке. — Со мной, парень, такое случалось, что тебе и в страшных снах не снилось. Я и горькое хлебал, и соленое, и горячее до слез… — Жесткое лицо Аркадия закаменело…

— Где же это так пришлось туго? — спросил Глеб с искренней заинтересованностью. — В армии, говоришь, не служил. Или работа трудная?

Взгляд Аркадия стал насмешливым, но тотчас же зрачки снова сузились, и слова прозвучали горько:

— Вот именно, трудная. Опасная даже… Ладно, двинули в ресторан. Насчет грошей не сомневайся. Какие гроши у демобилизованного солдата? Я угощаю.

Аркадий был щедр на разносолы, позабытые Глебом за годы солдатской службы, и особенно на выпивку. То и дело подливал в рюмку Глеба.

— Эх, Глебка, друг ты мой ситцевый, ты вот что, рубай, чувствуй, что вернулся на гражданку. В армии еда известная — щи да каша…

Глеб хмелел. Он уже не досадовал на многословие Аркадия, на его фамильярность. Глеб улыбался блаженно и вяло возражал:

— Ну, почему — щи да каша. Еда в армии сытная.

Аркадий развел руками, рассмеялся. Ослепительно блестел во рту золотой, зуб.

— Кто против? Да только, Глебка, давно замечено: не хлебом единым… Соображаешь? Кроме щей да каши имеется другое. Шашлык, например, по-карски или там котлета по-киевски. — Он указал на заставленный снедью столик.

Глеб тоже обвел столик мечтательным взглядом:

— Вкуснее-то оно вкуснее. Да только деньги…

— Ах, всюду деньги, деньги, деньги. Всюду денежки-друзья, — дурашливо затянул Аркадий старую песенку. — А без денег жизнь плохая. Не годится никуда. Молодец! Соображаешь! В самую точку. Без денег нет вовсе никакой жизни. Деньги — всему голова.

— Без денег, конечно, не годится никуда, но и зарабатывать их попотеешь.

— Это кому как повезет и кто как изловчится.

— А у тебя получается, Аркадий?

— Стараемся.

— А где работаешь?

Аркадий поморщился, но ответил с прежней, широкой улыбкой, сверкая золотым зубом:

— Я же говорю тебе: стараюсь. Слово такое слыхал — «старатель»? Загляни в энциклопедию, узнаешь, что такое старательская добыча золота, чем отличается от промышленной. Словом, стране нужен драгоценный металл и мы даем его стране. Вот этими родимыми даем. — Он потряс над столом красными тяжелыми ладонями. — Мы — стране, страна — нам. А вообще, Глебка, кто, что, откуда, зачем? Не люблю я этих расспросов. Аркашка Шилов — как говорили наши деды, человек божий. И все. И ни слова, о друг мой, ни вздоха…

На московском перроне Аркадий, влюбленно засматривал Глебу в глаза и приглушив голос, говорил, поблескивая в ухмылке золотым зубом:

— И чем ты, Глеб, так мне по душе пришелся? То-то, что не знаешь. А у Аркашки Шилова так ведется, такой он человек, этот Аркашка, для друга всю душу и еще сверх того, что смогу. Усек? В общем, твой телефон я запомнил. Посидим где-нибудь, потолкуем за жизнь.

Мать скупо расцеловала Глеба, смахнула слезинки с уголков глаз, окинула испытующим взглядом.

— Совсем мужиком стал. Рослый. Здоровый. Раньше говорили: на таких воду возить можно. Заняться-то чем думаешь?

— Пусть осмотрится сначала, — сказал отчим великодушно. — Прикинуть надо, куда получше.

— Пусть, — дозволила мать. — Только не тяни. Дней десять — и хватит. Дело молодое, сил много. Вот и надо определяться, чтобы прочно, чтобы не крохи какие-нибудь, а настоящие деньги иметь. Жизнь-то вон какая стала широкая. Деньги в цене и в силе. Коровины вон, — ты помнишь их, Глеб? — трехкомнатную кооперативную квартиру купили. Марченко — «Москвича». Потылицины привезли импортную мебель. Ковровы дачу построили… Одни мы каждую трешку держим на учете.

— Мать, наверное, сгущает, — неуверенно возразил Владимир Прохорович. — Но и не согласиться нельзя: деньги по нынешним временам — решающий фактор Может быть, главный даже. А мы вот никак не можем достичь больших денег. Пересчитываю только их, казенные, в своем банке.

Глеб криво усмехнулся и сказал отчиму:

— Может быть, мне ограбить твой банк и разом решить все проблемы?

Мать даже руками замахала на Глеба:

— Еще чего придумал: ограбить! Ты своим умом, своим трудом достигни. Теперь каждый по-своему старается. Кто вкалывает, не переводя дух, кто степень защищает, кто клубнику раннюю продает со своего сада Кто еще как… Вот и ты, Глеб, сумей…