Ю. Курочкин

Тобольский узелок

ОТ АВТОРА

Изложенная здесь история одной операции, проведенной уральскими чекистами в начале 1930-х годов, не претендует, однако, на документальную хронику ее. Время не сохранило многих подробностей, без которых немыслима полная документальность. Поэтому автор счел себя вправе прибегнуть иногда к смещению событий во времени и в пространстве, к вольной трактовке сцен, свидетелей которых уже нет в живых, к домыслу фактов, возможно, имевших место, но не зафиксированных в документах; наконец — позволил себе представить облик и характер действующих лиц (естественно, в документах не отраженные) такими, какими их подсказывал ход событий, но которые, возможно, на самом деле были иными. В связи с этим автор вынужден был изменить имена многих действующих лиц.

ПРОЛОГ

— Пиши… Головные шпильки с бриллиантами, по тридцати шести каратов каждая, две штуки по триста пятьдесят тысяч, — диктовал Блиновских, принимая из рук Колташева тонкие металлические стерженьки, увенчанные сверкающими самоцветами. — Так, Данилыч?

— Точно будет, — согласился Колташев.

— Триста пятьдесят… тысяч?! — переспросил Михеев, оторвавшись от описи. — Такая-то фитюлька?

— Какая же это фитюлька! — укоризненно взглянул на него Блиновских. — Голубой алмаз великолепной огранки. Уникум, можно сказать… Фитюлька! — фыркнул он, подмигнув Колташеву. — Скажет тоже…

Колташев и Блиновских снисходительно похихикали.

— Пиши, — продолжал Блиновских, принимая от Колташева очередную вещицу. — Головные булавки с бриллиантами и жемчугом… Шляпные булавки с изумрудами… Шпилька кунцитовая… Опять булавка, в форме якоря… А вот тебе еще «фитюлька». Прикинь-ка ее, Данилыч.

Колташев поколдовал над булавкой с крупным бриллиантом, величиной с лесной орех-лещину, и, беззвучно пошептав что-то про себя, доложил:

— Сорок четыре карата, однако. Баской уж больно, — не удержался он от похвалы, поворачивая на свету блещущий цветными искрами кристалл.

— Выходит, тысяч семьсот стоит, — резюмировал Блиновских. — Так и пиши…

Удерживая легкую дрожь пальцев, Михеев послушно проставил в описи очередную цифру. Ахать он больше не решался.

Вот уже который день они сидят с утра до ночи за столом, освобожденным от всего лишнего, в кабинете Михеева на третьем этаже здания Полномочного представительства ОГПУ по Уралу. Он, Михеев, и двое экспертов.

Эксперты… Михеев невольно усмехнулся, вспомнив первую встречу с ними: так не вязался их вид с его представлением об экспертах, людях, по его мнению, высокоученых, импозантных, с холеными профессорскими бородками и золотыми очками. А тут…

— Звали? Колташев я. Кондратий Данилович, — представился, тщательно закрыв за собой дверь и остановившись у порога, невысокий старичок с широкой седой бородой и расчесанными надвое седыми же, стриженными под горшок, волосами.

Он чинно подал лопаточкой свою маленькую жесткую ладошку, пристроил в угол березовый, видавший виды бадожок и сел на предложенный ему стул. Поправив узкие, в железной оправе очки со связанными назади ниткой кончиками дужек, он изучающе оглядел, не поворачивая головы — одними глазами, — комнату и лишь потом остановил взгляд на Михееве: готов-де слушать, что скажете?

— А где же другой… эксперт? — спросил тот, тоже усаживаясь.

— Петр-то Акимыч? А в коридоре он. Думали, может, по раздельности нас надо, вот и решили по очереди. По старшинству, значит. Петьку-то я еще маленьким знавал, почтение оказывает. Мне-то уж восьмой десяток доходит, а ему седьмой все еще.

Михеев выглянул в коридор. Недалеко от дверей, пристроившись на краешке дивана, сидел худощавый, костистый и очень сутулый человек с плоской соломенной шляпой в руках и с потертым кожаным чемоданчиком у ног.

— Товарищ Блиновских?

— Я буду, — встрепенулся тот и поспешил, чуть заметно прихрамывая, к стоявшему в дверях Михееву.

Он был, конечно, моложе Колташева, но морщинистее и желтее лицом. Зато франтоватее, что ли. Колташев — в обычной ситцевой косоворотке под серой рабочей курткой, в сатиновых, заправленных в носки штанах. А Блиновских — в бывшей некогда добротной пиджачной паре, в штиблетах с резинкой на боку и при галстуке — старомодном самовязе с булавкой. Его крупные рабочие руки с задубелыми коричневыми подушечками пальцев как-то не вязались с нарядом мелкого чиновника дореволюционной поры.

Но не такими уж простачками, как казалось, были на самом деле деды. Колташев считался признанным авторитетом в минералогии. Долгая жизнь, целиком отданная уральскому камню, поискам самоцветов, сделала его знаменитым на весь край горщиком, выдающимся знатоком своего дела. С ним советовались академики Кокшаров, Вернадский, Ферсман, считали честью учиться у него профессора Крыжановский и Федоровский, его не раз приглашали на консультацию в Академию наук, и под протоколами ее ученых заседаний, рядом с подписями знаменитых ученых, можно видеть и его «приложение руки» — три жирных креста: горщик до старости оставался неграмотным.

Его друга, Петра Акимовича Блиновских, знали как «мастера — золотые руки». Талантливейший гранильщик, умевший глубоко проникнуть в «душу» камня, он на своем примитивном ручном станочке создавал такие шедевры ювелирного искусства, что слава о них шла в свое время по всей Европе. За «акимычевой гранью» охотились перекупщики и ювелиры, зная, что, дав за нее любую цену, не прогадают. Сам «поставщик двора его императорского величества» всемирно известный ювелир-художник Фаберже посылал на Урал тайных гонцов за поделками Петра Акимовича и не раз пытался сманить его к себе в мастерскую.

Вот с такими экспертами и предстояло поработать Михееву, чтобы описать и оценить найденный им, наконец, богатейший клад.

Деды выслушали Михеева внимательно, но спокойно, словно речь шла о рядовом, будничном деле. Так же спокойно, словно бы даже равнодушно, оглядели выставленные на стол коробки с драгоценностями. Лишь когда Михеев вывалил на стол сверкающий клубок золота и самоцветов, он уловил в глазах стариков, ни движением, ни возгласом не выдавших своего волнения, огонек удивления и восхищения — они-то понимали толк в этом.

Петр Акимович достал из своего чемоданчика складные весы с тонкими черепаховыми чашечками на никелированном коромысле, набор пинцетов и щипчиков, скляночки с какими-то жидкостями, кусочки замши, и михеевский стол приобрел вид уголка обычной кустарной мастерской. Дед Колташев протер платком очки. И оба, переглянувшись, враз деловито подвинулись к столу. Михеев достал заранее разграфленную ведомость для описи вещей.

Долго он потом вспоминал эти часы, проведенные ими в его маленьком кабинете, скупые отрывочные рассказы — воспоминания, которыми старики обменивались, не отрываясь от дела. Он любовался их уверенными, профессиональными движениями и приемами. С удивлением смотрел, как оживает невзрачный с первого взгляда, миниатюрный, прихотливой огранки камешек в грубоватых, плохо гнущихся пальцах, повинуясь еле уловимому повороту…

— Пиши. Цепь золотая с изумрудом и бриллиантовой осыпью, — диктовал Блиновских, поворачивая перед светом выложенную из коробки вещицу. — На сколько карат, думаешь, Кондратий Данилович, потянет?

— Пиши — восемнадцать, не прошибешься. Можешь не взвешивать, точно будет, — отвечал Колташев и, поиграв подвеской, добавлял ласково: — Наш, уральский. С Рефта.

— Будто уж точно с Рефта? Так и помечено? — пробовал шутливо подзадорить его Михеев.

— Помечено. Мать-земля метила, только не каждому видно… А ты не смейся. Владимир Ильич, профессор Крыжановский, этак-то у нас однажды преступника словил.

— Как так?

— А вот так. Приехал он как-то в одну партию. Народец там с бору да с сосенки, с большой дороги да с торной тропки, оторви да брось, словом. Однако не скажи — камень знают, народ по этой части бывалый. Ну, увидели они, что профессор приехал, и давай его вроде экзаменовать: «Откуда, мол, изумруд этот?» «А это, говорит, не изумруд вовсе. Берилл, говорит, с Адуя». Ну и прочее такое. Видят мужики, что профессор вроде кумекает, знает камень-то. Тогда один из них, угрюмый такой, молчун, и говорит: а вот это тебе, хоть ты и профессор, ни в жизнь не угадать — откуда. Новое, говорит, место нашел, никто еще не знает… Посмотрел Крыжановский камни, похмыкал, и так и сяк повертел, на мужика этак зорко глянул и спрашивает его: «Как они к тебе попали? Это, говорит, с Забайкалья аквамарины-то». Мужик с лица побледнел, забрал камни, сложил их в кисет и говорит: «Ничего ты не знаешь, профессор. Век я живу на Урале, никуда с него не уезжал. Наши камни, местные. А где нашел, не скажу». И ушел. Владимир Ильич сначала смутился будто, а потом — к начальнику партии. Стал документы смотреть. И, что ты думаешь, нашел ведь там бумагу, где сказано, что был тот мужик в Забайкалье. А зачем скрывает? Навели на том забайкальском руднике справки. Оттуда пишут: было у нас такое дело, контору ограбили, аквамарины марочные выкрали. Трое рабочих после этого убежали — их рук дело, значит. Среди них и тот, о ком запрашивали. Так вот и поймали субчика. Это тебе не хита наша горемычная, а самонастоящий грабитель.

…Хита, хитник. Забытые за ненадобностью слова. Так звали на старом Урале горщиков, промышлявших камни-самоцветы тайком, без оформления заявок на месторождение. Но что тут было хищнического и тем более хищного, Михеев понять не мог. Охота за камнем — это свободный поиск. На всю тайгу заявку не подашь, никакой мошны не хватит. Вот и промышляли тайно, храня каждый при себе приметы своих фартовых местечек.

Перед первой мировой войной, на съезде горщиков, созванном знатоком и любителем уральского камня художником Денисовым-Уральским, выяснилось, что 93 процента участников съезда привлекались к ответственности за хиту. Кто-то крикнул из зала, что из 150 участников не найдешь и десяти, которые не побывали бы в тюрьме.

Трудное это было дело, неблагодарное, и только лишь истинная любовь к камню двигала теми, кто не оставлял этого занятия. Хорошо, если «фартнет», тогда — кум королю. Можно коровенку купить, одежонку справить, прохудившуюся крышу починить. А если нет — соси лапу целый год, слушай, как ревут голодные ребятишки, смотри, как жена, роняя в квашню слезы, замешивает на них отруби с лебедой…

Да и пофартит если, сколько еще горя примешь с находкой! Тут же, как муха на мед, прилетит перекупщик, подпоит, заберет за гроши камни, а сам их продаст в городе за большие рубли. Избежишь перекупщика, сам в город пойдешь — еще больше намучаешься. Крупные дельцы-магазинщики, всякие там Липины да Баричевы, знали, как обвести мужика вокруг пальца. Так собьют цену, что и обратной дороги домой не оправдаешь — копейки какие-то выпросишь за добрый камень. А он, камень-то, через месяц-другой уже в Петербурге, а то и в Париже за сотни, да что сотни — за тысячи рублей идет у видных ювелиров.

А сколько вокруг ожидало мошенников, вымогателей, темных грабителей? Сколько горщиков осталось у своих закопушек в тайге с проломленными черепами, скольких в вечную кабалу обратили пауки-перекупщики!

Нет — не мед это дело, не мед. Недаром в сказках, легендах и песнях Урала самоцветные камни всегда сравниваются с застывшими слезами людскими!

— Кулон с аметистом бразильским. Хорош камень, да только наши, мурзинские, погуще цветом будут. Так, Данилыч?

— Так, так, Петя. А ты помнишь, как Сергей Хрисанфыч Южаков ожерелье из аметистов подбирал? Все с Ватихи да с Тальяна — копей Мурзинских… «Вот добуду, говорит, сюда, в леву сторону, еще два камня, и сам в Париж повезу, у них глаза на лоб полезут». Восемь лет подбирал.

— Диадема бриллиантовая с кунцитами, — продолжал Блиновских.

— Хороши бриллиантики, — задержал в руках Колташев драгоценное украшение. — Африканские, я думаю.

— Похоже, — поддержал Блиновских.

— А что, наших, уральских, не попадалось ли? — спросил Михеев.

— Наших — нет, — ответил Блннорских. — На Урале алмазов, можно сказать, нет. Вот, правда, Кондратий Данилович со мной не согласен по этой части.

— А как согласишься, если сам их находил, — с неожиданной для него живостью откликнулся Колташев. — Есть на Урале алмазы. Только мало их еще искали. Павлик Попов на Крестовоздвиженских промыслах еще в прошлом веке находил. Граф Шувалов на Нижегородской выставке шкатулочку с алмазами со своих уральских приисков показывал. Сам я на Положихе находил. Это еще Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк описывал…

— А ты расскажи, расскажи, — подзуживал его Блиновских.

— И расскажу. Не совру. Хоть и не все верят. А вот Александр Евгеньевич верит. Спроси Ферсмана-то, он скажет. А было, значит, так. Мыл я рубины на Положихе. Осенью. Да что осень — зима, считай, была, уже снег лежал, в варежках робил. Ну, отмыл я в ковше два камешка. Светлые, но на тяжеловес не похожие. Один — маленький, с карат, а то два, другой — много поболе. Карат, думаю, в сорок. Ну, я маленький-то кристалл — в рот, за щеку, чтобы не потерять. А большой куда? Много не думая — в варежку его, в напалок. Вечером пришел домой, трясу, трясу варежку — нет ничего. Смотрю: в напалке-то дыра. Потерял, значит. Потом маленький-то камень в Тагил снес, к Шорину Дмитрию Петровичу. Хорошая коллекция у него была, любил камень, знал его. Посмотрел он мою находку, кричит: «Где взял?» На Положихе, говорю. «Да ведь алмаз это, Кондратий!» Неуж, говорю, алмаз? Не попадало еще мне такого. «Алмаз, алмаз, точно тебе говорю». Тут-то я и пожалел, что большой камень потерял: шутка сказать — сорок карат! Дмитрий Петрович потом все это рассказал своему другу, Дмитрию Наркисовичу, а тот уж после в книге описал. Есть алмазы на Урале, есть. И сам еще не раз находил, но только уж махонькие, в дело не годные. А кристаллизации правильной — чистый октаэдр, восьмигранник значит.

— Пиши, — прервал его Блиновских, видимо, не раз слыхавший этот рассказ. — Пояс из мелкого жемчуга с одиннадцатью крупными рубинами, с осыпью из мелких бриллиантов и рубинов. Цена камней… Сейчас подсчитаем… Выходит — семьдесят пять тысяч записать надо.

— Славная опояска, толково сделана, — похвалил Колташев.

— …Колье бриллиантовое, с жемчугом и рубиновой подвеской. Пятьдесят тысяч… Давай, что там еще есть?…

Ожерелье царицы

Сегодня Патраков снова держал в руках это письмо. Пришло оно давно, больше года назад, но ему тогда так и не дали ход — начальство не сочло перспективным дело, о котором там говорилось. Однако Патраков оставил письмо у себя и нередко вечерком, закончив работу и уже собравшись домой, доставал его из папки и перечитывал фиолетовые строки, написанные на двух тетрадных листочках модным тогда в канцеляриях пером «рондо».

«Тов. Леткенс!

В бытность мою в 1923—24 годах в Тобольске, при ликвидации Ивановского женского монастыря (он от города в 6–7 верстах), мы обнаружили много спрятанных ценностей, закопанных в могилах, замурованных на колокольне и в подвалах и т. п. Среди найденного, помню, было немало имущества, принадлежащего семье последнего царя Николая Романова (белье, посуда, письма Распутина и др.). Большинство этого обнаружили с помощью самих же монашек, среди которых был антагонизм, что помогало нам. Нам сообщили тогда, что в монастыре спрятано и ожерелье бывшей царицы, его хранила в царской же шкатулке сама игуменья Дружинина. Но когда мы собрались к ней, оказалось, что она накануне скоропостижно умерла. Знала еще одна схимница, очень старая, спавшая вместо кровати в деревянном гробу, у нее вначале и хранила игуменья шкатулку. Но схимница была дряхлой, почти ничего не помнила, и от нее невозможно было добиться толку. Вскоре и она умерла. Так это дело и забылось, у нас хватало других хлопот — с бандитами и белым офицерьем, осевшим здесь со времен колчаковщины и организовывавшим восстания против Советской власти. Но сейчас, я думаю, надо бы об этом вспомнить и возобновить поиски — ожерелье очень ценное, за него можно получить много валюты, так нужной государству сейчас.

Вот и все. Желаю успеха.

В. Корецкий.

27 декабря 1931 года».

Письмо поступило в Свердловск из одного окружного отдела ОГПУ, где некогда работал автор, старый чекист, ныне инвалид и пенсионер.

— Беллетристика! — сказало Патракову начальство, когда он доложил о письме. — Тайны монастырского двора. Если уж они тогда, по горячим следам не нашли, то что можем найти мы через десяток лет? Сдайте в архив.

Патраков письмо в архив не сдал. Нередко перечитывал знакомые строки, будто ожидая, что между ними проявятся какие-то другие, которые сразу откроют все. И тогда останется только лишь взять перо и написать в левом верхнем углу резолюцию: «Т-щу такому-то. Приступить к разработке», заключив ее датой и привычным росчерком.

Конечно, зацепиться, как видно, совсем не за что. Игуменья и схимница унесли тайну клада с собой в могилу. Времени с тех пор прошло много. И если о кладе знал кто-то еще, то наверняка сумел перепрятать его или сбыть куда-то. Искать наугад? Это все равно, что искать иголку в стогу сена. В монастыре давно уже разместился детский дом, там все перестроено и перерыто. Вездесущая ребятня, безусловно, облазила все закоулки бывшей обители и нашла бы эту иголку не хуже группы чекистов. Старые монашки разбрелись по белу свету — где их теперь сыщешь. А если и найдешь — что они могут сказать? В тайну такую многих посвящать игуменья, конечно, не стала бы…

Нет, слишком маловероятна надежда на успех, очень уж неясны возможные пути поисков! Такой узелок не развяжешь.

И все же сдать письмо в архив не подымалась рука…

Сегодня Патраков держал письмо в руках не вечером, как обычно, а утром. Он только что просмотрел дела, принесенные ему на подпись, и одно из них отложил в сторону.

Стандартная коричневая папка с надписью «Хранить вечно». Протоколы допросов, очных ставок, справки, акты, повестки. За ними полгода упорной, кропотливой и, прямо сказать, иногда нудной работы, итог которой будничен и скуп, как трехстрочная заметка из газетной колонки «Происшествий»: «Разоблачена шайка расхитителей золота на Н-ском прииске. Похищенный металл сдан в Госбанк». Металл-то сдан, три кило золота тоже чего-то стоят, но суть не в этом, а в том, что наглухо закрыта лазейка, через которую он утекал.

Дело это Патраков знал в деталях и просматривать его, пожалуй, было незачем — так, формальность. Но внимание остановил лист первого допроса Анны Теленко-вой, привлеченной вначале в качестве соучастницы хранения похищенного золота. Ее надо освобождать до суда — она и в самом деле не знала, что в банках с медом, поставленных в ее погреб заезжим человеком, был не только мед. Но не в этом дело…

«До 1923 года была монахиней Ивановского монастыря в Тобольске» — гласила одна из первых строк ее жизнеописания.

Интересно, что она помнит из того времени?

Патраков позвонил, чтобы привели Теленкову.

Монашка оказалась румяной, живой, суетливой, не Так уж и старой («58 лет», — отметил про себя Патраков, заглянув в протокол), какой-то уютно-домашней и уж никак не испуганной, как это можно было предполагать.

— Что скажешь, батюшка? — спросила она, чинно усевшись на предложенный стул, и, привычным жестом поправив складки широкой темной юбки, приготовилась слушать.

— Да вот побеседовать хочу напослед.

— Будто все переговорено у нас с кем надо. Виновная я — судите, нет — выпускайте меня, рабу божию. О чем бы еще говорить-то?

— О монастыре хочу расспросить. Ты ведь, кажется, монашкой была?.. Ничего, что я на ты разговариваю? — доверительно наклонился к собеседнице Патраков. — Оба мы на возрасте, да и сама ты со мной по-простому.

Теленкова критически оглядела его редкий ежик седых волос с глубокими залысинами на лбу, резкие морщины на щеках и меж бровей, увечную левую руку с негнущимся указательным пальцем.

— Говори. Мы по-простому привыкли. А о монастыре… Была, батюшка, была. Хотела до конца дней своих в обители грехи замаливать, да вот не привел господь. В миру жить приходится.

— Остальные-то ваши монашки куда подевались?

— Кто их знает. Разбрелись по белу свету. Кого уж бог прибрал, кто у родни век доживает. А из молодых которые и замуж, прости их господи, повыскакивали. Ну да Христос им судья, пусть живут, кто как хочет. Все люди, все человеки, — философично заключила она.

— И вот что еще… Анна Матвеевна — так, кажется? — сверился снова с протоколом Патраков.

— Так-то так, да не совсем. Агриппина мне имя при пострижении дано. Так, значит, и зовут меня люди. А ты — как хочешь.

— Это что же, кличка вроде?

— Зачем кличка, — обиделась Теленкова. — Это в миру фамилия, прозвище. А у нас имя божье, православное. Фамилия говорит — чей ты, какой семьи. А мы, как постриг принимаем, от мира, от семьи отрекаемся. Фамилия уж тогда ни к чему. Одно имя, да и то новое, не то, что при крещении было дано.

— Понял, — серьезно заметил Патраков. — Но не в этом дело, Анна Матвеевна… Агриппиной-то мне все же звать тебя неудобно… Хочу спросить, не встречала ли кого из знакомых монахинь?

— А что? — улыбчиво прищурилась Теленкова. — Монастырь хочешь основать? Эти, как их там… кадры понадобились?

Патраков улыбнулся, дав понять, что оценил ее юмор.

— Понадобились, Анна Матвеевна.

— Тут я тебе, батюшка, не помощница. Сам посуди, около десяти лет живу за тридевять земель от Тобольского. В глуши. Никого наших тут нет, письменным делом не занимаюсь, где мне взять?

— Слыхала, может?

— Так ведь не всякому слуху верь. Мало ли что скажут… Баяли люди, что живы Препедигна, Селафаила, Агния… Мелания и Серафима преставились. Тонька Нелу-тевая замуж вышла. В самом Тобольске многие поныне живут.

— Фамилии их не вспомнишь?

— Где упомнить, и не знала николи. Редко кто знал. Разве что из одной деревни. Да кто в послушницах долго жил, про тех известно было.

«Вот и найди их теперь по этим кличкам!» — досадливо отметил про себя Патраков, складывая гармошкой кусок бумаги — дань давней привычке, нередко служившей для знакомых объектом шуток. Пробовал отвыкнуть — не получалось, это помогало сосредоточиться. Сложит рубчик за рубчиком, один к одному, в рифленую стопочку — думает. Не удалось — разгладит и снова складывает. А потом когда вроде получилось — выбросит в корзину, сцепит руки в замок на столе, выставив негнущийся палец, как штык, и уж про бумажку больше не вспоминает.

— А ты ценности монастырские прятала, Анна Матвеевна? — отбросил Патраков бумажку.

Теленкову вопрос не удивил. Ответила спокойно и даже досадливо, как о чем-то надоевшем.

— Кто их не прятал. Повеление настоятельницы — как ослушаешься? И я прятала. И многие другие тоже.

— Как же вы их прятали, куда?

— Так вот и прятали, носились, как кошки с котятами, прости господи, с места на место. Там закопаем, там замуруем, а потом выкопаем, размуруем да в другое место тащим. Сами запутались после, где что захоронено. А толку — чуть. Все равно Чека все нашла.

— Считаешь — все?

— Надо думать — все. Что сама Чека не нашла, другие показали. Особливо мать-казначея постаралась. Искать сейчас — дело пропащее. Все рыто-перерыто не по одному разу.

«И она тоже!» — уныло подумал Патраков.

— Кто это — мать-казначея?

— Ну, помощница игуменьи, что хозяйством всем ведает. Елшина, кажись, по фамилии, — сердито ответила Теленкова, но тут же оживилась, заалела старческим, в прожилках, румянцем на выпуклых, яблочком щечках и, сложив руки на коленях, как перед долгим рассказом, поведала: — Надо тебе сказать, когда Чека к нам пришла и стала у игуменьи ценности требовать, в обители раскол получился. Понимаешь? — округлила она глаза.

— Понимаю, — серьезно подтвердил Патраков.

— Так вот, игуменья все добро прятать велела, говорила, что большевикам ничего отдавать не надо, все равно старая власть придет. Многие держали ее сторону и слушались. А часть была несогласная. Говорили — надо отдать, от греха-де подальше, опять же голодным ребятам помощь. А на икону молиться и без золотого оклада можно. Христос тоже, мол, не любил этого… Заводилой у них, у матушкиных супротивниц, и была эта мать-казначея.

— Такая уж она сознательная?

— Она такая… — иронически протянула Теленкова. — Ей пальца в рот не клади. Ты думаешь, ей добра было не жалко? Еще как жалко-то. Да ведь знала, что все равно заберут его. А она отдаст, и на этом выслужится перед новой властью. Может, и настоятельницей поставят. И, что ты думаешь, поставили. Не власть, конечно, — архиерей. Опела она ему уши после смерти игуменьи, вот он и благословил казначею на ее место. Пройдоха, прости меня господи. И насчет добра, не думай, маху не даст. Пока одно указывала, другое про себя припрятывала. Да только и это потом нашли, — и она удовлетворенно поджала губы.

— Царских драгоценностей не бывало ли в монастыре?

— Как, поди, не бывало. Да мы, серота, до них не касались. Там свои люди были, доверенные.

— Кто же это?

— Кто их знает. Нам не докладывали. В монастыре закон на этот счет строгий — что кому поручено, то и делай, в чужие дела не суйся. Наше дело маленькое.

— Моя хата с краю? — усмехнулся Патраков.

— С краю, батюшка, с краю…

Отпустив Теленкову, Патраков надолго задумался, потом сложил письмо Корецкого и свои записи в отдельную папку и направился к начальству.

Час спустя он вернулся и, достав письмо, взялся за перо. Вывел в левом верхнем углу: «Тов. Михееву. Приступить к разработке. Патраков». И поставил дату.

В Управлении Михеев ходил в «среднячках». Считался исполнительным, грамотным, честным и когда нужно решительным, но не особенно энергичным — мягковатым, что ли, парнем. Он и сам несколько стеснялся своего мешковатого, сугубо штатского вида, сутулости, свойственной высоким и худым людям. Зато в способности разобраться в хитросплетениях противоречивых показаний, в умении извлечь за еле заметный кончик всю ниточку и распутать клубок — в этом был «не безнадежен», как говорил сдержанный на оценки Патраков.

В ГПУ Михеев пришел по путевке комсомола. Потеряв в голодном двадцать первом году отца и мать, он беспризорничал, попал в трудколонию, быстро освоился там стал помощником воспитателя, а потом и воспитателем, сменив на этом посту своего наставника, сгоревшего от застарелой чахотки одного из верных «солдат Дзержинского». С сыновней нежностью вспоминал Михеев этого чистого, неподкупной веры в революцию человека, выпрямившего его поковерканную в беспризорных скитаниях душу.

— Чекист, — говорил он Михееву, — это кристальная честность, беспредельная вера в победу Революции и готовность в любую минуту пожертвовать всем для нее. Надо, чтобы ты был таким, пусть это и нелегко. Значит — готовь себя к этому.

И Михеев готовился, хотя и считал, что стать таким, как его наставник, едва ли сможет. Однако на предложение пойти на оперативную работу, стать профессиональным чекистом, ответил радостным согласием.

Конечно, новая работа потребовала от Михеева настойчивой учебы «на ходу», но то, что он сумел получить в свое время от старого чекиста, было лучше многих курсов и надолго определило его линию поведения.

Особо серьезных дел за три года работы ему самостоятельно вести еще не приходилось, начальство не выделяло его. Патраков, по обычной своей сдержанности, не баловал похвалами, разве что иногда дольше, чем на других, задерживал на нем холодноватый, изучающий взгляд своих разноцветных — один серый, другой синеватый — глаз.

Поэтому Михеев, выслушав новое задание Патракова, прикидывал про себя — что это, свидетельство возросшего доверия к нему или вполне понятное решение свалить на «среднячка» дело, заранее признанное бесперспективным?

Патраков же был как обычно серьезен, но с особенным на этот раз старанием подгонял друг к другу рубчики бумажной гармошки.

— Дело непростое, — говорил он словно в раздумье. — Можно ткнуться в него, зайти в первый тупик и бросить. Так и так, мол, — дело темное, что мог сделал. И осудить за это будет трудно. А вот сможешь ли выше того, «что смог»? Здесь — надо. Хочу надеяться на успех. Уж очень было бы важно это сейчас — принести в валютный фонд страны такую… — он пощелкал пальцами, подбирая слово, — …весомую вещицу.

— Можно идти? — спросил Михеев, отреагировав на последовавшее за этим молчание начальника. — Когда ехать?

— Не торопитесь, — поморщился Патраков. — Может, вопросы есть? Они будут. Должны быть. Узелок сложный. С налету тут ничего не сделаешь. Возьмите книг, почитайте. О Тобольске, о монастырях, о Романовых. Вы ведь книгочей, я знаю. И письмо это обсосите. Наизусть запомните. Каждую строчку сто раз прочтите, представляйте себе — что за ней стоит, обстановку тех дней.

— Может быть, съездить к Корецкому?

— Умер он, — нахмурился Патраков. — Пока мы тут… Ну, ладно, идите. Через неделю поедете. Помощников не даю, там, если надо, возьмете на месте. Ясно?

— Ясно, — ответил Михеев и вышел со смутным чувством, что ему все-таки пока еще далеко не все ясно.

В Тобольске Михеев никогда не бывал, и этот город был для него просто одним из окружных центров обширнейшей Уральской области, раскинувшейся от Каспия до Ледовитого океана; пунктом, откуда поступали служебные бумаги и сводки, да изредка приезжали товарищи по работе.

Теперь же, напитавшись, по совету Патракова, кое-какой литературой, Михеев готовился встретить «знакомого незнакомца»: этот древнейший город Сибири был уже населен для него множеством знакомых лиц, вещей, событий.

Он видел стоящего на крутом холме у слияния Тобола и Иртыша татарского князька Кучума, злобно глядящего из-под козырька железного шлема на подплывающие из-за поворота струги Ермака.

Видел склонившегося над «Чертежной книгой Сибири» подьячего Семена Ремезова, создателя первой географии своего обширного края. Ставленника Великого Петра, воспитанника Киево-Могилянской академии, десятого Тобольского митрополита Филофея Лещинского— среди семинаристов, разучивающих под его руководством «комедийное действо», сочиненное на досуге самим архипастырем. Пленных шведов, участников Полтавской битвы, строящих крепостную стену и башни кремля. Слышал разноязыкий гул красочной толпы перед Меновым двором, видел яркую пестроту этого необычного торжища, где можно было встретить и скуластого китайца, сидящего на корточках перед штабельком зашитых в шкуры черных плит кирпичного чая, и одетого в оленью малицу вогулятина со связкой соболиных пупков в руках, и бородатого нижегородца с набором фряжских материй, и земгорских — восточных — купцов с еркецким товаром…

Видел ссыльного гвардейского офицера, недурного пииту и рисовальщика Панкратия Сумарокова, просматривающего только что отпечатанную в типографии купца Корнильева книжечку первенца провинциальной журналистики журнала со странным названием «Иртыш, превращающийся в Ипокрену». Видел застрявшего здесь по дороге в сибирскую ссылку, на далекий Илим, «государственного преступника» Александра Радищева, при свете сальной свечи записывающего свои дорожные впечатления. Видел собравшихся в уютном салоне жены декабриста Наталии Фонвизиной (как говорили — прототипа Татьяны Лариной) ее друзей — Александра Муравьева, Владимира Штейнгеля, Ивана Анненкова с супругой, большеокой красавицей Полиной Ледантю; долговязого Кюхлю с черными зонтиками на слепнущих глазах; читающего свои вирши молодого, но уже известного поэта Петра Ершова…

Видел кладбище со святыми для нас могилами — того же Кюхли, закончившего здесь многострадальные дни свои, его собратьев по мятежному декабрю — Барятинского, Муравьева, Башмакова, Вольфа, автора бессмертного «Конька-горбунка» Ершова, украинского поэта-революционера Грабовского…

На пристани Михеева встретили знакомый сотрудник, часто бывавший в Управлении, и молодой чернявый парень с лихо выпущенным из-под фуражки кудрявым чубом.

— Саидов, — отрекомендовался он. — Звать Сашей. Назначен вашим помощником. Не возражаете?

— А чего ж? — отозвался Михеев, отвечая на его крепкое рукопожатие.

Дружно стуча каблуками по широким деревянным тротуарам («наш тобольский асфальт», — назвал их Саидов), еще влажным от подтаявшего утреннего иней-ка, они направились к центру города. Михеев с любопытством осматривался по сторонам, полной грудью вдыхая весеннюю свежесть.

* * *

Саидов оказался толковым малым, живой и открытой натурой, энергичным и старательным, но несколько безалаберным. Типичный комсомолец двадцатых годов — простецкий в обращении, презиравший «всякие там фигли-мигли», вроде «хорошего тона», галстука и танцев, хотя был явно неравнодушен к своей внешности, старательно ухаживал за кудрявой, смолисто черной, действительно красивой шевелюрой и кокетливо поправлял скрипучую новенькую портупею. Был он невысок, но строен, с юношески гибкой тонкой талией; монгольскую скуластость липа, унаследованную от отца-татарина, пристанского грузчика, скрашивали большие темные глаза с длинными, по-детски загнутыми ресницами — дар матери-сибирячки.

При разговоре он не мог долго сидеть на одном месте вскакивал и, засунув руки в карманы, прохаживался по комнате, изредка присаживаясь то на угол стола, то на подоконник. Михеева удивляло, что он говорит без нужды громко, почти кричит, как-то нелепо размахивая руками, и продолжает говорить даже когда кашляет или жует. Руки его вечно липнут ко всему — не глядя, нашарит пепельницу, открутит винтик державки для ручек у письменного прибора, поколупает отогнувшийся уголок сукна на столе. Любит иногда, особенно при посторонних, напускать на себя таинственность, учреждение свое называет «органы», солидно понижая при этом голос.

А в общем-то славный, неглупый парень, и Михеев быстро сошелся с ним. Своим участием в ответственной операции Саидов был очень доволен, на Михеева смотрел с мальчишеским уважением и заботливо опекал его.

Жить Михеева устроили не в гостинице — там шел ремонт, а в доме, где квартировали работники милиции. Две комнаты в нем занимал разъездной инспектор окружного отдела, а маленькая угловая служила чем-то вроде комнаты для приезжих. В нее-то и поселили Михеева. Анисья Тихоновна, мать инспектора, приняла его под свое покровительство и заботы.

— И мне веселее будет, — встретила она Михеева. — Мой-то все в разъездах, одна да одна. Будем теперь вместе вечерами чаи гонять.

Наутро Саидов повел Михеева знакомиться с городом. Местный уроженец, он хорошо знал его, по-своему любил, хотя о старине, составлявшей одну из главных достопримечательностей города, отзывался пренебрежительно. Все старое выглядело в его глазах отжившим, ненужным, в лучшем случае подлежащим перестройке на новый лад. Однако, надо отдать ему должное, историю города он знал неплохо — по книгам, по богатой экспозиции известного по всей Западной Сибири музея, по рассказам старожилов, учителей. Толкование обо всем этом имел все же свое.

— Вот кремль наш, — говорил он Михееву, размахивая руками и цепляясь за его пуговицу. — Скажи ты мне, пожалуйста, отчего это так оставлено? «Москва, Кремль» — адрес-то какой! А тут — «Тобольск, кремль». Петрушка какая-то. Переименовать надо.

— Нельзя, — улыбнулся Михеев. — Это не имя нарицательное, а понятие. Ну, как крепость, например. Он и был когда-то крепостью. Детинец еще звали его. Не у вас одних, в Нижнем, в Казани, в Новгороде…

— А все же не то что-то, — не сдавался Саидов, но больше, пожалуй, для видимости.

Они почти до вечера ходили по городу, лишь изредка присаживаясь отдохнуть — то в парке, серо-зеленом от только что проклюнувшейся листвы, то на берегу Иртыша, у пристани, то на просторном, мощенном плитами дворе кремля. Слушая рассказы своего неутомимого спутника, Михеев «вживался» в Тобольск семнадцатого-во-семнадцатого годов, в ту пору, когда завязался «тобольский узелок» — дело, приведшее его сюда.

Как это примерно было?..

Вот по этим, щербатым от времени, скрипучим плахам пристани прошествовала 26 августа семнадцатого года семья последнего русского монарха, заработавшего за свое царствование титул Кровавого. Он еще не в силах был выйти из той роли, которую играл столько лет, и шел, как на привычном официальном шествии, во главе внушительной, пусть уже не такой блестящей, свиты — важный, невозмутимый, привычно вбирающий в себя сотни любопытных взглядов.

Обочь, справа, любимец-наследник, бледноватый, чистенький подросток в тонкошерстной солдатской форме, с ленивой походкой, уже познавший цену лести, славы, раболепного восхищения.

Чуть отстав от них, следовала «августейшая супруга», Александра Федоровна — надменная и чопорная, со злым пронзительным взглядом и брезгливой гримасой на тонких бледных губах. Вокруг нее чинной стайкой в модных английских костюмах — дочери.

Нагруженные «вещами первой необходимости» — чемоданами и чемоданчиками, корзинами и корзиночками, кофрами и баулами, портпледами и сумками, портфелями и ридикюлями, с палубы парохода потянулись камердинеры и камер-лакеи, камерюнгферы и няни, горничные и комнатные девушки, повара и официанты, парикмахеры и гардеробщики, кухонные служители и поварята, прислуга свиты, прислуга прислуги… Сорок… нет, скажем точнее — тридцать девять человек сошли вслед за царской семьей и свитой с парохода на пристань в качестве добровольных (на жалованье, конечно) спутников ссыльной царской семьи.

Пароход «Русь» выкинул на берег «русский императорский двор» и убрал сходни. А на реке, подавая причальные гудки, разворачивался к пристани еще один пароход — «Кормилец», с пузатой баржой «Тюмень» на буксире, — с дополнительной охраной и багажом.

Отказавшись от поданных экипажей, семья и свита пешим порядком направились к новой своей резиденции, бывшему губернаторскому дому. На долгих девять месяцев стал этот дом объектом любопытства обывателей, предметом хлопот и неусыпной бдительности новых властей.

Дом как дом, — осмотрел его Михеев, — каменный, двухэтажный, с полуподвальным цокольным этажом и деревянным балконом на торцовом фасаде. Пятнадцать комнат, при коридорной системе — совсем как какие-нибудь губернские «меблирашки» средней руки.

Все это уже далеко и ныне прочно забыто. Как и подробности жизненного калейдоскопа той поры. А кое-что стоило бы знать и помнить.

Трудно устанавливалась в городе Советская власть — лишь две недели спустя после Октябрьского штурма пришла о ней весть в Тобольск. Но и после этого городом по инерции правили представители Временного правительства и городская дума. Служа «Временному», городские воротилы мечтали о возврате монархии.

Купцы по-прежнему чувствовали себя хозяевами города, и хотя в заварившуюся кашу не лезли, настороженно ожидая развития событий, но исподволь пытались влиять на развитие их в свою пользу, не забывая, однако, повседневных коммерческих дел. Каки прежде, тянулись к причалам рыбной пристани караваны барж, груженных сельдью, нельмой, осетром. Шли вниз по Иртышу плоты с заготовленным за зиму «для англичан» золотым мачтовым леском, грохотали на ухабах городских мостовых обозы с маслом, мукой, пушниной, с мешками «сибирского разговору»— кедровых орешков.

А в гостиных местного чиновничьего бомонда все так же до хрипоты (то ли от речей, то ли от водки) спорили городские витии, выдвинувшиеся — за умение много и красно говорить — в представители правительства, в первые ряды губернских властей. Спорили до глубокой ночи, хотя и сходились в одном, в главном: основная опасность — красная зараза, при ней порядку не бывать. Александр Федорович Керенский, конечно, не гений, как писали о нем некие газетки, но — человек дела, и хоть сам социалист, эсер, но эсер эсеру рознь — с большевиками на коалицию не пойдет. Жаль вот — сбежал.

В архиерейском доме, у недавно назначенного епископа Гермогена, близкого дружка и ставленника покойного «старца» Распутина, под перезвон рюмок с монастырскими наливочками, епископальное начальство делило доходы, назначало и смещало провинциальных пастырей, приберегая для нужных людей выгодные местечки. Деловито обсуждали проблему дня — о посильной помощи и связях с императорским домом, о тактичном сохранении верности помазаннику божию и — дай-то бог! — о спасении его и августейшего семейства. Церковь — опора самодержавия, а самодержавие — куда денешься! — опора церкви.

А в харчевнях и на базарах пьяные бородачи-дезертиры в папахах из бумажной мерлушки, в изодранных и прожженных шинелях, то плача, то матерясь, орали привезенные из мазурских окопов лозунги — «Долой войну», «Землю и волю!», добавляя к ним свои, импровизированные — «В расход Николашку! К ногтю Сашку, распутинскую подстилку!» Смачно закусив огурцом поднесенный доброхотом лафитничек, уходили, покачиваясь, к себе на заимки — подальше от войны, подальше и от греха: как-нибудь и без нас справятся с построением новой жизни…

Те, кто понимал что к чему, кто не просто кричал «долой войну!», а знал, что за это еще надо бороться и бороться, — те долго не засиживались в стоявшем вдалеке отрешающих схваток Тобольске. Снарядив «сидора», снова ехали туда, куда звала их совесть, — сражаться за новую жизнь.

Обыватель — насторожившийся и притихший, испуганный отдаленным гулом грозных событий, жался по дворам, судачил втихую на врытых у ворот лавочках, вздыхая «Господи, пронеси!», хотя, что именно «пронеси», твердо не знал — то ли царя, то ли большевиков. Впрочем, все равно — лишь бы привычный покой, привычный достаток, привычная рюмка водки к обеду да варенье и медок к вечернему чаю, гусь к рождеству и поросенок к пасхе, пьяная трехдневная карусель в именины и недельная в свадьбу сына или дочери, привычная благолепная обедня в «своей» церкви — устоявшийся, от дедов ведущийся распорядок и настрой жизни, под который так хорошо ни о чем не думать, ни о чем не болеть, а пребывать в счастливом, без тревог, полусне…

Сложное было время. Его по одной странице учебника не поймешь, не охватишь всей мощи событий, величия и сложности эпохи.

— Вернемся в настоящее? — предложил Саидов. — Обед… впрочем, что обед — ужинать пора.

— Вернемся, — охотно согласился уставший Михеев.

* * *

Списки «личного состава» монастыря не сохранились, и Саидову, выполняя задание Михеева, пришлось изрядно помыкаться, чтобы

разыскать оставшихся в живых монахинь. Отчасти помогли в этом сохранившиеся в архиве Окротдела материалы 1923–1924 годов. По ним же удалось расшифровать некоторые «клички».

На свою долю Михеев оставил знакомство с самим бывшим монастырем.

Монастырь встретил его гамом ребячьих голосов, оживленной кутерьмой разнокалиберных, но одинаково одетых огольцов на просторном мощеном дворе, грязными, давно не беленными, с отбитой штукатуркой, стенами храмов, жилых корпусов и подсобных служб — в бывшей обители давно уже разместился детский дом.

Михеев в сопровождении завхоза, хмурого хромого человека в старой красноармейской шинели, обошел все помещения, дотошно осмотрел собор, облазив не только алтари, приделы и притворы, но и колокольню, исходил вдоль и поперек старое заброшенное кладбище, сад, огород. Даже древнюю каменную стену, окружавшую монастырь, обошел всю кругом, внимательно осматривая, только что не обнюхивая ее. Иногда, сверяясь с записями в блокноте, подолгу присматривался к чему-то. Путаясь в длинных полах шинели и припадая на больную ногу, завхоз молча следовал за ним, бряцая связками ключей.

Михеев понял, что никакие, даже самые дотошные поиски ничего не дадут — время стерло все признаки былых тайников, хранивших монастырское добро.

— Хозяйство большое, но запущенное, — вздохнув, сказал завхоз, когда они, окончив осмотр, уселись в его сводчатой комнатке с узким, похожим на бойницу, оконцем и закурили. — Денег много надо, чтоб привести все в порядок. А дают мало.

— Все же, я смотрю, что-то перестраивали, ремонтировали, — не то спрашивая, не то утверждая, заметил Михеев.

— Приходится. Изворачиваемся, как умеем.

— А не приходилось ли при этих ремонтах и перестройках находить какие-нибудь тайники с добром?

— И это было. Банку с медяками, помню, под полом в келье бывшей казначеи нашли. Ребятишки на кладбище могилу провалившуюся увидели, раскопали — а там ящик с крестиками медными да серебряными. В столовой, трапезной по-ихнему, когда дымоходы перекладывали, на нишу наткнулись. Деньги царские, кредитки, в шкатулке железной — пачками. Бумажки ребятам отдал — пусть играются. А шкатулка — вот она, вместо сейфа держу, только вот замок исправить все не могу.

Михеев с интересом посмотрел на массивную коричневую шкатулку, стоявшую на тумбочке.

— Да вот еще, — сказал завхоз, открывая шкатулку, — книжица там была. «Русские обители» называется. Тут и про нашу есть. Проглядываю иногда — любопытно. Сколько их, захребетников, в России было! Более тысячи, считай, монастырей. Больше ста тысяч дармоедов на шее народа сидело…

— А больше ничего не находили? — спросил Михеев, листая все еще хранившую запах ладана книгу.

— При мне нет. Я бы знал. Без меня, может? Слышал, раньше тут все вдоль и поперек перерыто было.

— Можно, я возьму у вас эту книгу на денек-другой? — попросил Михеев, прощаясь.

— Да хоть совсем возьмите, зачем мне она?

Вечером, перед сном, Михеев с любопытством просмотрел взятую у завхоза книгу. Чем-то невероятно далеким, совсем незнакомым и диковинным повеяло на него с закапанных воском страниц.

«А ведь всего пятнадцать лет прошло!» — удивленно отметил про себя Михеев.

В книге нашел он и страничку, посвященную интересовавшему его монастырю.

Тобольский Иоанно-Введенский (в просторечии — Ивановский) монастырь был основан в первые годы открытия Сибирской митрополии, то есть еще в допетровские времена, как оплот православной церкви на языческом Севере, как штаб миссионерской деятельности. Монахи этой обители на протяжении многих лет рьяно, не гнушаясь жестокостью методов, проводили массовую «кампанию» крещения северных народностей, обращая их в православие крестом и мечом. Особенно прославился крестительским азартом десятый тобольский митрополит Филофей, основное ядро крестовой рати которого составили монахи Ивановского монастыря. В яростном ослеплении они требовали у Петра дать им право казнить неверных лютой казнью. Согласия на это не получили, но насилия чинили и без царского разрешения — «до бога высоко, до царя далеко».

Расположенный на правом берегу Иртыша, вблизи крупного города, на перепутье важных торговых дорог, монастырь год от года богател и расширялся. Но в средине XIX века он неожиданно «изменил профиль» — из мужского стал женским. Дело в том, что к тому времени мужских обителей в крае развелось много, а женщинам «спасаться» от мирских соблазнов было негде.

Как прошла эта «реорганизация», теперь уже установить трудно, однако похоже, что братия не положила охулки на руку при дележе имущества. Скопленные за двухвековую историю монастыря ценности, очевидно, перебазировались вместе с их прежними владельцами. Иначе ничем не объяснить строк из исторической справки, написанной спустя полвека: «В настоящее время, несмотря на крайнюю бедность, бывшую до последних лет в обители…». Но понятие крайней бедности, видимо, было весьма относительным, ибо справка далее гласила: «…она теперь имеет величественный собор, вмещающий 4 тысячи человек, с обилием света и церковным благолепием».

Продолжая линию, проводимую ее предшественником, женская обитель также стала вскоре видным «агитпропцентром» православия. При ней действовала школа для детей местного духовенства (подготовка миссионерских кадров) и «приют для подготавливающихся к крещению инородцев и для школьного их образования». На дальнем Севере, на Конде, монастырь имел свое миссионерское отделение.

К моменту революции монастырь представлял собой целый городок с храмами и общежитиями, гостиницами, подсобными помещениями, мастерскими и обширным хозяйством. В банке на счету обители лежали крупные суммы доброхотных вкладов разных небедствующих благодетелей и отчисления от повседневных поборов с многочисленной толпы паломников, странниц, слетавшихся сюда чуть ли не со всей Западной Сибири. Приманиванию их помогала и собственная святыня — «чудотворная» икона Почаевской божьей матери, испытанное средство «привлечения средств населения».

Имелись у Ивановского монастыря и соратники — две мужские обители. Одна — верстах в тридцати от Тобольска при селе Абалакском, так называемый Абалакский монастырь, переведенный сюда из Невьянска в 1783 году и ставший знаменитым на всю Сибирь своей «чудотворной» иконой, о которой существовала целая литература с приложением «Летописи чудес». Другая обитель, самая древняя в крае (основана в 1627 году), находилась прямо в городе и тоже имела свою «чудотворную», но рангом пониже и меньшей известности. Зато Знаменский монастырь всегда был основной резиденцией митрополитов — высшего духовного начальства в крае — и поэтому милостями никогда обойден не был.

Вся эта армия воинствующих ревнителей православия неплохо преуспевала. Монашеская ряса и клобук мелькали в толпе тоболяков едва ли не чаще, чем зипуны и малахаи.

После революции духовные владыки Тобольска, встав во главе всех контрреволюционных планов и заговоров, интриг и провокаций, втянули в них и монастыри. Многочисленные «дела», сохранившиеся в местной Чека, убедительно свидетельствовали об этом.

* * *

Саидов, которого Михеев оставил наедине с грудой архивных дел, встретил его, довольно потирая руки.

— Как дела, дорогой? Нашел клад? А я тоже кое-что нашел. Давай, хвали заранее. Я похвалу люблю.

— Дела такие, что в монастырь можно больше не ездить, — ответил Михеев, усаживаясь за свой стол. — Если ехать, то только с планом, где этот клад зарыт. Как у разбойников, знаешь — десять шагов на восток, три сажени в сторону гнилою дерева и так далее… А что у тебя, за что хвалить-то?

— Вот адресочки Уже проверены. Получай первую партию.

«Адресочки-адресочками, а вот что они дадут?» — сразу поскучнев, подумал Михеев.

Они и в самом деле мало что дали — первые из разысканных Саидовым бывших «сестер христовых». Отнекивались, отмалчивались, ссылаясь то на плохую память, то на неосведомленность. Что какие-то ценности в монастыре прятались — не отрицали, но что именно и где, сказать не могли.

Иные из них утверждали, что царские драгоценности надо искать не в монастыре, а в другом месте. Один такой рассказ Михеев попросил Саидова записать, надеясь со временем разобраться — что тут сплетни и вымысел, а что правда.

«…В Знаменской церкви Тобольска служил иеромонах Феликс (Филикс по святцам). Лет пятидесяти, среднего роста, худенький, чернявый как цыган. Так его за глаза и звали Феликс-Цыган. Фамилии, конечно, никто не знал. Был очень плутоватый, охочий до баб. В Тобольске он обжулил многих. В 1919 году, когда умерла Чемодурова, вдова бывшего царского камердинера, Феликс как-то сумел заполучить все оставшиеся после нее ценности. Пытаясь соблазнить одну из монашек, показывал ей, еще в 1920 году, четверо или пятеро часов с царскими гербами и вензелем «Н.П.» Часы были с боем, цифры на них светились. Потом показывал круглое кожаное портмоне с тремя отделениями, наполненными до верху золотыми монетами — империалами, полуимпериалами и пятерками.

Когда белые отступали, Феликс ходил по тобольским купцам и предлагал им сохранить ценности у себя в Знаменском монастыре. У жены городского головы выманил таким путем шкатулку с драгоценностями. У купца одного — банку с золотом, запаянную. А после никому ничего не возвратил, сказал, что при обыске отобрали, хотя обыска у них в монастыре не было. Говорят, что к нему и какие-то царские драгоценности попали.

Где теперь Феликс, неизвестно. Из Тобольска он уехал в 1923–1924 году. Когда уехал, вытребовал к себе монашку Евсетию, свою любовницу. Потом стало известно, что Феликс отравил ее — слишком многое она про него знала. Такие штуки он и до этого проделывал, заметая следы. Зарезал монаха Иннокентия, говорили также, что и другой монах, Прокопий, скоропостижно умер не без его участия, да, похоже, и сам игумен, Павел Буров, который очень его боялся, — тоже. Его все привыкли бояться: при царе был связан с полицией, при белых — с контрразведкой, и всегда стращал: кого хочу предам, кого хочу — выручу.

Была еще в городе жена крупного торговца и пароходчика Голева. Он — богатый старик, а она из бедной семьи, молодая и красивая. Звали ее за бойкую жизнь попросту — Нюркой. Когда Романовых привезли, она метила поживиться от них чем-нибудь — бриллианты любила. Удалось ли ей это, неизвестно, но, когда она бросила Голева и, обокрав его, уехала с новым любовником в Омск, то бриллиантов у нее в шкатулке было немало. А потом в Омске у нее еще любовник был…»

— Тут уж ты перестарался, — смеясь, заметил Михеев, читая записи Саидова. — Зачем в протокол тащить всех ее любовников?

— А я знаю? — сам удивился Саидов, озорно хмыкнув. — Вдруг пригодится…

— Это верно, нам все может пригодиться, — задумчиво подтвердил Михеев.

* * *

А Саидов каждый день прибавлял к списку бывших монахинь новые имена. Подолгу рыскал по городу и окрестным деревням, устанавливая адреса, добывая сведения о бывших жилицах обители.

— Эка, сколько ты их откопал, можно заново монастырь создавать, — заметил ему, смеясь, Михеев. — Только игуменьи не хватает.

— Будет и игуменья, — довольно щурясь, успокоил его Саидов. — Дай только срок.

— Где ж ты ее возьмешь? Она ведь умерла.

— Одна умерла, а другая жива. Та, что сменила Дружинину. Липина ее фамилия.

— Так давай ее сюда, — обрадовался Михеев.

— Обожди, дай срок. Липина в Омске. Ее еще разыскивать надо. И доставить сюда.

— Даю, даю срок. Неделю хватит?

— Думаю, что раньше успеем. А пока давай работать с теми, что здесь, под боком. Только я смотрю, мямлишь ты с ними. Нас так не учили. Построже надо. Враги ведь. Что с ними нянчиться.

— Нельзя, Саша. Не все враги. Есть и просто заблудшие души, случайный элемент. Да и с врагом надо быть сдержанным, спокойным. Бить его логикой, а не жестокостью. Криком да грубостью ничего не докажешь, истины не добьешься.

— Ну, твое дело, — сказал Саидов, видимо, не очень убежденный в его правоте.

А «свидетели» тем временем шли и шли — по два-три в день доставлял их Саидов в кабинет Михеева. Однако в большинстве это были рядовые монахини, мало или вовсе не причастные к укрытию ценностей. Нового почти ничего они добавить не могли. Были и такие, что лишь путали Михеева, указывая на неизвестные якобы тайники которые на проверку оказывались ложными. Иные болтали невесть что о фантастических, никогда не существовавших драгоценностях, хранившихся будто бы в монастыре, но нетрудно было убедиться, что это лишь отголоски обывательских слухов, нараставших в свое время подобно снежному кому.

Встречались и фанатички, глубоко затаившие злобу и ненависть к «нехристям», разрушившим их привычный уклад. Они либо упорно отмалчивались, ссылаясь на незнание, либо прямо заявляли, что ничего не скажут, ибо отвечать не желают. Однако Михеев терпеливо, подолгу сидел с ними, пока не устанавливал, что и сказать-то им чего-нибудь нового, собственно говоря, нечего. А если и есть что, то незаметно для себя они так или иначе это выбалтывали в разговоре.

Особенно колоритной среди таких была Карпова — Селафаила по монастырю. Сухая, костистая старуха с фанатично горящими на длинном лошадином лице глазами, без единого зуба во рту — она явно стремилась «пострадать за веру». Даже на обычные вопросы отвечала злобно, с вызовом, прямясь на стуле, как на костре.

— Какую должность в монастыре вы занимали? — спрашивал ее Михеев.

— Келейницей была у матушки игуменьи, царство ей небесное, несчастьями убиенной. Накажет вас бог за ее святую душу.

Михеев, устав от обходных и наводящих вопросов, на которые никаких интересных ответов не получил, решил пойти напролом.

— Мы знаем, что при вашем участии в монастыре прятались драгоценности бывшей царской семьи, в частности — шкатулка с ожерельем царицы. Где они сейчас?

Селафаила, с загоревшимся взглядом, брызжа слюной из беззубого рта, закричала кликушески:

— В узилище пойду, огнь и пытку приму, а не скажу! В геенне огненной на том свете мучиться не хочу. Вам, безбожникам, тайну святую выдать? Жги меня, режь меня, ничего не узнаешь. Удостоюсь муки-мучен-ской с верою и любовью во имя отца и сына и духа святого, именем коих клятву давала…

— Большое ожерелье-то было? — перебил ее Михеев.

— Не было никакого ожерелья, враки это. А четки иерусалимские, с частицей креста Христова, святыню царицы-матушки, так захоронили, что вовек никому не найти. И не пытай лучше. Я не Препедигна-грешница, коей вечно гореть в аду, в смоле кипящей, клятву не нарушу.

— А что она сделала, Препедигна эта?

— Передала я ей от игуменьи узелок с золотом для укрытия. Тыщи на две, как сказали, рублей. А она, клятву нарушив, яко тать покусилась на добро обители, прикарманила. Говорит — украли. А кто на базаре за золото баретки новые покупал, спроси-ка у нее? То-то. В геенне ей место, греховоднице толстопузой. А меня — хоть режь, хоть жги… И о шкатулке царской не спрашивай, не скажу.

— О какой шкатулке? — насторожился Михеев.

— В которой четки святые хранились…

Михеев, улыбаясь, перемигнулся с Саидовым и прервал Селафаилу:

— Ладно, бабушка. Идите, отдыхайте. Резать и жечь мы вас не будем. Нет нужды.

Старуха растерянно посмотрела на него, затем перевела недоуменный взгляд на Саидова, словно прося перевести — о чем это ей говорят.

— Идите, идите, — встал, чтобы проводить ее, Саидов. — Идите с богом, отдыхайте.

Но Селафаила встала не сразу, все еще ожидая чего-то, не веря, что ничего более от нее не требуется.

— Кто бы эта такая — Препедигна? Имя-то какое, ни в жизнь не слыхал. Нет там ее в наших списках? — спросил Михеев, когда Селафаила вышла.

— Есть такая, — сказал, просмотрев свои списки, Саидов. — Только вот фамилии нет. Никак ие доищусь.

— А поискать надо. Даже без фамилии. Может, ее по фамилии-то до сих пор никто не зовет. И еще — что это за шкатулка царская? Только ли четки святые в ней хранились?

* * *

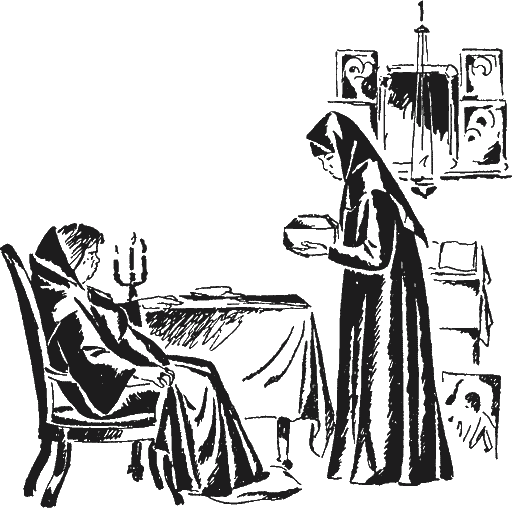

Царская шкатулка снова всплыла в несколько курьезном разговоре с другой келейницей игуменьи, древней старухой Чусовлянкиной.

— Агния мне имя дали, за кротость, — представилась она в ответ на вопрос об имени и фамилии, кротко глядя на Михеева тусклыми слезящимися глазами и держа ладошку ковшичком у уха.

— Долго вы в монастыре прожили? — спросил ее для начала разговора Михеев.

— Ой, долго.

— Лет двадцать?

— Двадцать, милый, двадцать, — кивала головой Агния.

— А может, тридцать? — улыбнулся Михеев.

— Тридцать, — охотно соглашалась бабка.

— Может, и больше?

— Кто его знает. Давно. С малолетства в обители.

— В каких вы там ролях были, в обители-то?

— В ролях не бывала, как можно! — испуганно отстранилась Агния. — Келейницей была я у матушки.

— Доверяли вам, значит?

— Доверяли, касатик. Волосы утром причесывала, постелю заправляла, в бане спину терла, перед сном иногда пятки чесать доверяли.

Саидов еле удерживал смех, несмотря на укоризненную мину Михеева.

— И тайны тоже доверяли?

— И тайны тоже.

— Какие же?

— А всякие. Сон какой привидится — расскажет, скоромное в пост при мне покушает, наливочку за пазухой принести доверит. Доверяли, милый, как не доверять, давно я при ней… — наставительно, как заблуждающемуся мальцу, объясняла Агния.

— Значит, знали вы и о том, как пряталось монастырское добро?

— Знали, как не знать.

— Вот и расскажите нам об этом.

— Что рассказывать-то?

— Ну — как прятала.

— Да я и не прятала вовсе. У меня своих делов хватало — в передней сидеть, доложить, кто пришел, подать что.

— А царского добра у игуменьи не хранилось какого-нибудь?

— Было и царское. Портреты были царские. За шкафом потом стояли, при новой-то власти…

— Я про другое, бабушка. Не было ли драгоценностей каких?

— Были и драгоценности. Панагия была, царицей посланная. Ложечка серебряная с вензелем царским — у послушницы отобрала, что певчей в царский дом ходила.

— Может, кольца были, броши, ожерелья, ну — бусы, что ли?..

— Бусы тоже были.

— Какие они с виду, из чего сделаны?

— Бусины кипарисовые, из креста Христова сделанные. В одной-то, большей, частица мощей святых. Тоже царицей даренное. Четки, по-нашему, называются.

— А из камней драгоценных не было ли чего? Говорят люди, что было, дескать.

— Чего не видала, того не видала, врать не буду. В шкатулке разве что у нее хранилось. Потайная шкатулочка, «Боже, царя храни» на ней вырезано и вензель государя.

Михеев и Саидов переглянулись.

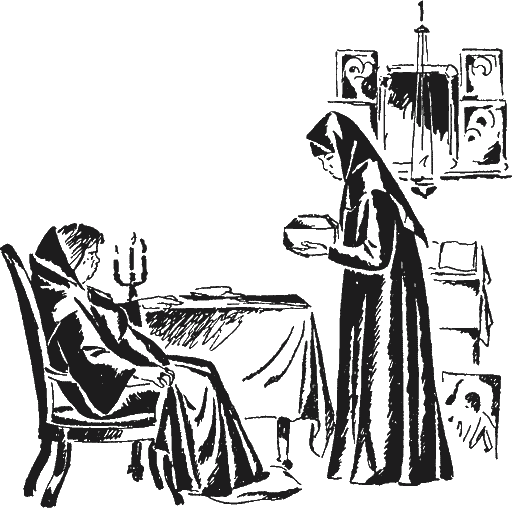

— Где же она ее хранила?

— А за кивотом. Никого к ней не допускала. А глядела когда, так лишь в одиночестве. Окна завесит да при лампаде и разглядывает, перебирает.

— Пришлось, значить, видать — что там в ней было?

— Не довелось. Не любопытная я. Зайду не в пору, матушка зыркнет глазами, ну я и ходу назад, к себе в угол, от греха подальше. Видела, блестит что-то, а что — не пойму.

— На бусы не похоже?

— Может, и похоже, не разглядела.

— Куда ж она потом девалась, шкатулка-то?

— Кто ее знает. Только что после смерти игуменьи не нашли ее. Накануне еще была, знаю. Мать-казначея, что потом настоятельницей стала, все обшарила, много чего всякого нашла, а шкатулку — нет. Меня пытала, не знаю ли я. А я, говорю, почем знаю. Посмотри за кивотом, там была. Разворотила казначея кивот, а там пыль одна. Место, правда, знатко, где стояла шкатулка-то.

— Выходит, передала ее игуменья кому-то?

— Может, как не может.

— Кому, например?

— Вот уж и не знаю, что сказать. Мало кому она доверяла, игуменья-то наша. Недоверчивая была.

Разговор заходил в тупик — старуха в самом деле ничего не знала о передаче шкатулки в другие руки. Да и была ли она передана, не осталась ли где-то там же, в монастыре, укрытая той же игуменьей в новом месте? Видно было, что Агния ничего не собиралась скрывать, о тайнах она имела свое понятие — зачем скрывать то, в чем нет ничего плохого? Да и знать она, несмотря на близость к игуменье, могла немногое — нелюбопытная, кроткая, исполнительная слуга, с которой не церемонится, но и близко к тайнам не допускает ее хозяин.

Михеев поймал себя на том, что он с совершенно, казалось бы, неуместным чувством теплой жалости смотрит на эту сухонькую, глубоко согнутую старушку в стареньком дырявом платке, выцветшей латаной юбке, глухую и почти слепую — кроткое, беспомощное существо, жалкое в своей неприкаянности. У ног ее на ковровую дорожку натекла лужица грязи. Подошва одного из дряхлых опорков отстала, и в ощерившийся деревянными зубами просвет выглядывает голый желто-синий костлявый палец.

— Ну что ж, бабушка, спасибо и на том, что вспомнила. Далеко живете-то?

— Да ведь как тебе сказать. Тебе — близко, мне — далеко. Ползу-то я как улита.

Михеев наклонился к Саидову:

— Отправь-ка ты ее, пожалуйста, на вашей пролетке. Будь другом, сделай…

Саидов удивленно посмотрел на него, но отложил перо и, взяв старуху под локоть, повел ее к выходу.

Как на очень близкое к игуменье лицо монахини указывали на бывшую благочинную монастыря — Мезенцеву. Найти ее оказалось нетрудно, она никуда из Тобольска не выезжала.

«Я, Мезенцева Марфа Андреевна, по монастырю Рахиль, — записывал Саидов ее ответы на вопросы Михеева, — родилась в 1875 году, в селе Блинниково, в семье зажиточного крестьянина. Кроме земли и хозяйства, отец имел еще и торговую лавку. Я до двенадцати лет жила в семье, а потом переехала в Тобольск, к брату, занимавшемуся там мучной торговлей, и помогала ему управляться по дому. Восемнадцати лет ушла в монастырь…»

— Почему? — спросил в упор Михеев.

Мезенцева — высокая, статная, степенная и медлительная в движениях — повела на него темными, глубоко посаженными глазами.

— В те поры это не запрещалось.

— А все же? По своей или по чужой воле? Или случай толкнул? — настаивал Михеев, с интересом оглядывая ее скромную, но добротную и аккуратную одежду, не по возрасту свежее, почти без морщин лицо с крупным красивым ртом. «Красавица, наверное, в молодости была», — подумал он.

— По своей доброй воле, по собственному хотению, — ответила Мезенцева, но почему-то отвела глаза.

— Продолжайте, — предложил Михеев.

«…Когда брат женился, я, испросив родительского благословения, ушла в обитель. В 1915 году игуменья поставила меня хозяйкой монастырского подворья в Тобольске. На исходе 1920 года вернулась в монастырь, была рукоположена в благочинные…»

— Но ведь вы, кажется, до этого не были полноправной монахиней? — спросил Михеев, доставая из стопы папок на столе какое-то старинное «дело» с черным восьмиконечным, крестом на обложке. — До революции вы числились в белицах, то есть в послушницах.

Мезенцева проводила медленным цепким взглядом «дело», легшее перед Михеевым.

— Постриг я приняла в двадцатом году, — неохотно ответила она.

— Что же так поздно? Двадцать пять лет жили в монастыре, а постриг не принимали?

— Так уж Получилось, — вздохнула Мезенцева. — Думала, может, домой вернусь, мать у меня хворая, уход нужен.

Михеев молча перелистал «дело» и отложил его обратно в стопу папок.

— Дальше? — попросил он.

«…В монастыре я прожила до его закрытия, а после поступила в услужение к архиепископу Назарию. Когда он в 1930 году умер, жила в частных домах, зарабатывая тем, что услужала знакомым людям по хозяйству, а летом — на поле и в огороде…»

— Биография интересная, — заметил Михеев.

— Да уж какая есть, — спокойно отпарировала Мезенцева.

— А за что вы сидели, Марфа Андреевна?

— Кто не сидел, — также спокойно ответила Мезенцева. — От сумы да от тюрьмы не отказывайся. А за что, вам лучше знать.

— Ну, все же. Чтоб старые бумаги не ворошить, — потянулся опять Михеев к папкам.

— За имущество… обители, — с вызовом глядя на Михеева, ответила Мезенцева.

— Как это за имущество? Растратили, что ли, на своем подворье?

Мезенцева не приняла иронии.

— Прочитали в бумаге, что, значит, за сокрытие монастырского имущества и за сопротивление при его изъятии.

— Вот это понятнее, — захлопнул папку Михеев.

— Что ж тут понятного? — зло переспросила Мезенцева. — Свое прятали, не чужое.

— Свое? — не удержался Саидов. — Да была ли там вашего-то хоть кроха? Народное все… Народ нес, а вы у него последнюю медную копейку…

Мезенцева не удостоила его взглядом.

— Так за что все-таки посадили вас тогда? — повторил вопрос Михеев.

— Укрыли добро свое — утварь церковную, иконы, евангелия не сдали, как приказано было.

— А может, не только иконы и евангелия?

Мезенцева молчала — дескать, я все сказала.

— А серебро, ранее описанное, не прятали? — чувствуя, как в нем накипает злость, но сдерживая себя, откинулся на стуле Михеев. — А муку и сахар, что с подворья были привезены? В землю зарывали — пусть сгниет, да ребятишкам Поволжья не достанется, пусть пухнут с голоду — так? Что ж молчите, Марфа Андреевна?

— Как все, так и я, — угрюмо выдавила Мезенцева. — Отсидела, сколько положили, две недели, и ладно. Что, снова сажать будешь? За старое…

— Царскую шкатулку вы прятали?

— Нет, не я, — быстро, без раздумья ответила Мезенцева. — Я за муку да за сахар сидела.

Михеев удовлетворенно отметил — значит, шкатулка с ожерельем все же не миф. Была. А может, и есть еще… Мезенцева, однако, сидела спокойно, с непроницаемым лицом.

— А кто?

— Не знаю. Я на подворье была при царе-то.

— Зато когда изымали монастырские ценности, вы были там, в монастыре.

— А вот и нет, — словно поддразнивая Михеева, кивнула головой вбок Мезенцева. — Я в то время в обители не была. Отпустили меня в деревню, мать хоронить. Месяц там находилась.

— Эвон как, — усмехнулся Михеев.

— Можешь проверить. Книги церковные посмотри, запись об отпевании есть. В сельсовете справься, там сторожем старичок служит, соседом нашим тогда был, помнит.

— А за муку когда садили?

— Это уж после, когда вернулась.

— И о шкатулке больше не слыхали?

— Не слыхивала. А была она? — не то интересуясь, не то сомневаясь, спросила Мезенцева. — Если и была так…

— Что — так?

— Что с возу упало…

— То подобрать можно, — подхватил Михеев.

— Подбирай, если знаешь, где, — зло и насмешливо глянула ему в глаза Мезенцева.

— А вы знаете?

— А я и не теряла.

«Язычок остер!» — оценил про себя Михеев ее быстрые и находчивые ответы. Заглянув в составленный по допросам список знакомых игуменьи, спросил:

— Кто такой Томилов? Знали такого?

Мезенцева ответила не сразу. Казалось — думает, изучающе вглядываясь в Михеева.

— Нет, не припомню.

— Я напомню. У игуменьи частенько бывал.

— Я не келейница, у дверей ее не сидела. Кто там ходил к ней — где мне всех знать.

«Может, и в самом деле не знает?» — подумал Михеев.

— Не там ищешь, дорогой, — прервала его молчание Мезенцева. — Что ты меня словно по косточкам обсасываешь? Сказала тебе — непричастная я к этому. Верь, не прогадаешь.

— Где же, по-вашему, искать надо?

— У отца Алексея, вот где. А в обители все, что было спрятано, все найдено, не сумлевайся. Отец Алексей в большом доверии у царя был. Подарками царскими хвалился, да не в них дело. Шпага царевича у него хранилась, точно тебе говорю. Вся золотая, бриллиантами осыпанная. И еще что-то — не то ожерелья, не то корона царицына. Вот где щупать-то надо было. Так и увез с собой все добро — с верных слов говорю тебе, слушай меня… Пока вы там бедных монахинь за иконы какие-то таскали, отец Алексей — иерей хитрый, что и говорить, — благословлял вас за это, что не его, а нас, грешных, тормошите зазря…

— Что ж тогда не сказали властям, вам беспокойства, глядишь, не было бы.

— Не наше это дело. Не спрашивают, так не спля-сывай, так у нас говорят.

* * *

Отец Алексей. Домашний священник Романовых в Тобольске. Особо близкое к ним лицо. Пожалуй, ему могли доверять больше, чем какой-то незнакомой игуменье… Был смысл прислушаться к словам Мезенцевой. Саидов, которого Михеев спросил об отце Алексее, тоже слыхал раньше о нем, но к слухам о золотой шпаге и царской короне отнесся с сомнением — обывательской болтовни такого рода по Тобольску все эти годы ходило немало. Тем более, что отец Алексей до последних лет жил здесь же, в городе, как говорится, у всех на виду, и только лишь года два или три назад выехал в Омск к детям, где, говорят, и умер.

Однако вечером, докладывая в Свердловск о ходе работы, Михеев счел нужным сообщить об этом Патракову. Тот отнесся к сообщению как будто безразлично, только лишь предложил тут же уточнить «исходные данные» о семье попа.

На другой день Михеев имел возможность допросить Липину — она прибыла с утренним пароходом из Омска.

К сожалению, возлагавшихся на нее надежд Липина не оправдала. Эта ловкая в своем кругу интриганка, наглая и плутоватая, всю жизнь мечтавшая об игуменском клобуке, о власти, получила ее в конце-концов тогда, когда власть эта уже была призрачной и ни доходов, ни почестей особых не принесла ей. Еще какое-то время она была игуменьей доживавшего свои дни полуофициального монастыря с двумя-тремя десятками монахинь-полукалек, которым больше некуда было податься.

Еще не такая уж старая — подходило шестьдесят, — но неожиданно потерявшая «нить жизни», надежды, которыми жила, ради которых столько интриганила, она как-то сникла, слиняла. Из боевой прежде и крутой нравом влиятельной матери-казначеи, привыкшей и угодничать и командовать, эта бывшая «Ришелье в юбке» превратилась в скучную болтливую старуху, неопрятную и болезненную, с потухшим взглядом белесых глаз.

— Все, дорогие вы мои, все как есть, выложила я тогда Чека как на духу, — скрипела она, привалясь к столу. — Власть надо уважать, всякая власть от бога. С игуменьей я воевала, доказывала — сдать, мол, надо ценности-то. За то и потерпела, была отрешена от должности казначеи. Спасибо, преосвященный не утвердил унижение сие. Сама я ничегошеньки не укрывала, а про что знала, сообщила властям. А когда была рукоположена настоятельницей, не токмо что прятать — сама искала, чтоб передать по назначению.

— Очень вы, значит, преданы Советской власти? — невозмутимо спросил ее Михеев.

— Кого хочешь спроси, все скажут.

— Почему же тогда не сообщили никому об укрываемых в монастыре царских драгоценностях?

— Все как есть говорила. И о царской посуде, и о письмах зловредного старца Распутина…

— Ну, это, положим, нашли без вашей помощи. Я о драгоценностях говорю. Об шкатулке царской, например.

— А что, нашлась она? — чуть не привскочила на стуле Липина.

— Шкатулку помните?

— Бала такая, верно ты говоришь. Правду тебе скажу — искала ведь я ее в покоях игуменьи. Только — не нашла. В другие руки, видно, попала, хитнику какому-то. А ведь была, знаю. За неделю перед этим подглядела, куда она прячет ее.

— Значит, знали, что там есть драгоценности?

— Да как тебе сказать… Вот как дело-то было. Еще в девятнадцатом, при белых, пошла я как-то к игуменье по делам. Да мимо келейниц-то и шасть без предупреждения к ней в спальню. Смотрю, сидит это игуменья не одна, а с ней господин Волков, царский камердинер. Сидит и пишет что-то на листочке. Он и раньше у нас бывал, когда царь тут жил, в Тобольске… А промеж них, игуменьи и Волкова, на столе — шкатулка открытая. Что в ней есть, не разглядела я, не успела, игуменья шкатулку захлопнула и на меня сердито так посмотрела — чего тебе, дескать, надо? Только и видела, что сияние волшебное из шкатулки идет. А что сияет, не довелось рассмотреть. Я объясняю, по такому-то, мол, делу. А она рукой на меня машет: «Потом, потом. Не до тебя. Видишь, с человеком занята. Иконки ему в дорогу собираю, им у нас оставленные». А какие уж там иконки… Вот потом я все и тщилась узнать, что там, в шкатулке, было? Осталось там или господин Волков забрал.

— Так и не удалось узнать?

— Не удалось, родимый. Опоздала, видно, я. На крыльце я тогда стояла. Слышу — крики в покоях игуменьи. Я — туда. А навстречу Препедигна. Кричит: «Матушка преставилась». Прибежала я в спальню, а она уж, считай, совсем остывшая. Кругом беспорядок, будто шарил кто. Я — к киоту. Вынула икону, за которой, как видела, ставила игуменья шкатулку, а там пусто. То ли Препедигна, то ли до нее кто, только досталась кому-то, а не мне… Не обители, — поправилась, потупившись, Липина.

«И тут Препедигна, — отметил про себя Михеев. — Надо все же разыскать ее».

Липину он отпустил — нового она, судя по всему, сказать ничего не могла: зная многое, она не знала главного.

* * *

Известие об отце Алексее, по-видимому, вызвало у начальства интерес — Михеев получил распоряжение явиться в Свердловск со всеми данными о бывшем царском духовнике.

Михееву возвращаться не хотелось. Хотя внешне казалось, что он зашел в тупик — допрошены все, кого удалось найти, а дело ни на шаг не продвинулось к успеху. Разве только Препедигна… Да и было ли ожерелье-то? Быть может, это тоже только лишь один из обывательских слухов.

Но все же считать работу законченной он не хотел. Пока нет убедительных данных о том, что ожерелья не было, до тех пор, — думал Михеев, — заканчивать работу нельзя.

Саидов, узнав о вызове Михеева, нахмурился. Резко отодвинув в сторону конторские счеты, на которых подсчитывал приготовленные к сдаче комсомольские взносы, он не без ехидства заметил Михееву:

— Так, конечно, легче. Нетю, мол, и все.

— Что значит — нетю? — удивился Михеев.

— А это у меня сынишка так говорит, когда лень что-нибудь искать. Потеряет чулок и просит у матери — дай другой. Она ему — ты же, говорит, в той комнате где-то бросил его, поищи сам. Смотришь, пойдет, встанет в дверях, обведет взглядом стены и потолок и докладывает: нетю. Я уж знаю — лень искать. В других случаях, шайтан такой, правильно выговаривает: нет, нету.

Михеев улыбнулся, выслушав семейную притчу, но, положив руку на плечо Саидову, невесело сказал:

— А ожерелья-то все-таки нет. И следов к нему тоже.

— Почему нет? — замахал руками Саидов, бегая по комнате. — Следов много, только мы не знаем, какие из них ведут к цели. А потом… Больно уж ты мягок с ними, с монашками. Прижать бы их покрепче, кто-нибудь что-нибудь да и выложил бы.

— Что значит — покрепче? — вздохнул Михеев. — Пугать их, что ли? «Покрепче» я понимаю только лишь в одном смысле — покрепче логически строить допрос. Так знать все привходящие обстоятельства, так построить цепочку вопросов, чтобы человек неизбежно или бы сказал все, что знает, или бы соврал.

— Ага, вот видишь! — обрадованно закричал Саидов.

— Ничего не вижу. Вот и надо эту логическую цепочку вопросов строить так, чтобы ты мог твердо знать, когда он врет, а когда нет. И почему врет. Вот в этом мы с тобой, может, и оказались недостаточно крепки и умны.

— Значит, ты тоже считаешь, что продолжать дело бесполезно?

— Нет, не считаю. Но, честно скажу, как продолжать его — еще не знаю. Ты знаешь?

— Если тоже по-честному, как и ты — нет, — с улыбкой сознался Саидов, поигрывая костяшками на счетах. — Но, хоть наугад, а продолжать надо.

— Наугад — это плохо. Без системы поиск — не поиск. Вот и давай-ка осмыслим сейчас, что мы имеем.

— Давай, — согласился Саидов, снова усаживаясь за свой стол.

— Есть сигнал: в монастыре хранилось драгоценное ожерелье бывшей царицы…

— Так, — отложил Саидов косточку на счетах.

— Нет, ты не ту костяшку кладешь. Клади ту, что означает сотню.

Саидов сменил костяшку.

— Так вот, встает первый вопрос — было оно или не было? О том, что было, все говорят лишь с чужих слов, никто из опрошенных не может утверждать, что видел именно его. Документов на то, что ожерелье было в монастыре, тоже, конечно, не оставлено. Так? Значит из ста шансов половина — долой: пятьдесят за то, что оно было, пятьдесят — что не было.

Сбросив костяшку, Саидов отложил ниже пять других.

— Предположим — было, — продолжал Михеев. — Но сохранилось ли оно? Могло сохраниться. А могло и исчезнуть из тайника уже давно — времени-то ведь прошло не мало. Сбрасывай пятьдесят и клади двадцать пять…

— Оно могло исчезнуть из монастыря, но сохраниться в другом месте, — заметил Саидов, произведя на счетах операцию.

— Это уж другая версия. Важная, интересная, но не та. Ее мы рассмотрим отдельно. А пока пойдем дальше… Если ожерелье сохранилось, то доступно ли оно нам?

— Как это? — не понял Саидов.

— А так. Представь себе, что ют, кто знал тайник, умер или уехал. В таком случае лишь совершенно маловероятная случайность поможет натолкнуться на тайник. Практически учитывать ее нельзя.

— Двенадцать с половиной, — снова щелкнул Саидов костяшками.

— В другом случае мы имеем: и ожерелье все еще в монастыре, и есть на свете человек, который знает, где оно спрятано. Но двенадцать ли с половиной наших шансов из ста за успех? Нет, Саша, верных — меньше.

— Давай дальше, — предложил Саидов, недовольно глядя на счеты.

— Дальше так. Если и есть человек, знающий тайник, то в одном случае мы можем найти его, а в другом — нет. Ведь это может быть какое-то совсем незаметное, нами не предполагаемое лицо. Никто другой о нем не знает, сам он о себе, конечно, ничего не говорит. Может так быть?

— Может, — вздохнул Саидов, щелкая на счетах.