Марк Рабинович

Драматический взгляд. Пьесы

Алиса в Стране Чудес

(За Белым Кроликом)

Действующие лица:

Алиса – женщина 42 года, неброская, симпатичная

Шляпник (муж Алисы) – мужчина 48 лет

Доктор (психиатр): – мужчина 50 лет

Заведующая (психиатрическим) отделением – женщина 50 лет

Профессор – мужчина 70 лет

Практикант – 22 года

Практикантка – 20 лет

Белый Кролик – пальцевая кукла

На протяжении всего действия используются одни и те же декорации. Сцена делится на две части. Первая – большая часть – представляет собой "приемную" в психиатрическом отделении. Дверь с надписью "психиатрия" на двух языках – открыта. Стол, стулья, две стены. Одна из стен представляет собой ширму, по которой будет бегать Кролик. В приемной стоит (на треноге) доска, на которой нарисован Эйнштейн с высунутым языком (возножны варианты, например – Кролик). Под доской – фломастеры для рисования и губка, чтобы стирать нарисованное.

Вторая часть сцены (меньшая) изображает пространство непосредственно за выходом из "приемной". Этот "предбанник" может изображать корридор или полисадник или садовую дорожку. Можно даже использовать авансцену.

Сцена пуста. На ширме появляется Кролик. Бежит. Останавливается. Смотрит за кулисы.

Кролик: Ну, что там надо говорить? "Ай-ай-ай, я опаздываю"? Да еще Герцогиня какая-то. Бред, сущий бред.

(смотрит вниз) А, все равно никого нет. Ну-ка, что у нас тут написано? Ага – “Психиатрия”. (

поворачивается к залу) А вы знаете, как называется случай, когда человек видит среди бела дня белого кролика в жилетке и при часах? Правильно – белая горячка… Интересно, кто-нибудь из вас сейчас видит белого кролика? Разумеется – нет, ведь вы все совершенно здоровые люди. А тем кто кролика видит самое место здесь (

показывает вниз). Между прочим, один автор пьес, но нет – эту пьесу не он написал, так вот он сказал: "весь мир дурдом, а люди в нем пациенты". Или это не он сказал? Или он не это сказал?… Так что, никто не видит кролика?… Ой, вроде бы кто-то идет. Ну, я, пожалуй, пойду… Ай-ай-ай, я опаздываю! Опаздываю!

Насвистывая популярную мелодию, медленно уходит.

В "приемной" появляется Практикантка, за ней – Практикант. Молча садятся за стол. Достают ноутбук (или таблет). В процессе разговора они как бы заполняют историю болезни. Он циничен – это маска. Она немного кокетлива под маской строгости.

Практикант: Давай, выкладывай, что там у нас?

Практикантка: Сегодня только одна папка.

Практикант: Кто там у нас очередной псих?

Практикантка: Так нельзя говорить, да и диагноз еще не поставлен.

Практикант: Не поставлен, так поставим, что нам стоит. Начинай – огласи

дело, а я буду набивать.

Практикантка: Не дело, а история болезни. Пиши: пациентка Селезнева Алиса Игоревна, сорок два года, замужем, двое детей. Профессия – бухгалтер.

Практикант: Бухгалтер, бухгалтер, где твой бюстгальтер.

Практикантка: Перестань.

Практикант: Странно… Вроде бы профессия не характерна для нашей клиентуры. К тому же семья. муж, дети.

Практикантка: Да что ты понимаешь! Может он пьет. Или изменяет. Или еще хуже.

Практикант: Хуже?

Практикантка: (неуверенно) Бывает и хуже.

Практикант внимательно смотрит на нее.

Практикантка: (машет рукой) Ой, да кому я объясняю!

Практикант: Ладно, проехали. Так: состояние здоровья, госпитализации, лекарства.

Практикантка: Не указаны.

Практикант: Нет – так нет. Тоже странно, кстати. Причина обследования? Ну, кто ее к нам направил?

Практикантка: Тут не написано, вроде… А – вот. Обратилась самостоятельно. За справкой о состоянии здоровья.

Практикант: У нас тут здоровье специфическое, можно сказать – душевное. Но как-то все чудесатее и чудесатее. Ведь такую справку можно получить и в поликлинике. К нам-то зачем?

Практикантка: Скоро узнаешь. Продолжаем.

Практиканты продолжают заполнять историю болезни переходя на очень спокойную пантомиму.

Выглядывает Кролик, качает головой немного укоризненно, исчезает.

Освещается "предбанник". Там стоят Алиса и Шляпник.

Шляпник: Ты уверена, что тебе это надо?

Алиса: Надо, надо. Ты ведь сам называл меня "шизиком".

Шляпник: Не помню.

Алиса: Одиннадцать раз. А кто все время говорит "шизофреники вяжут веники"?

Шляпник: Подумаешь! Ты, например, меня придурком обзывала.

Алиса: Не придурком, а дураком.

Шляпник: Четырнадцать раз… с начала месяца.

Алиса: (показывает язык) А ты дурак и есть.

Шляпник: Я тоже люблю тебя.

Алиса: Правда?

Шляпник: Правда.

Алиса: Правда, правда?

Шляпник: Ты же знаешь.

Алиса: Знаю. Но иногда не верю. А иногда – верю.

Шляпник: А ты всегда верь.

Алиса: Так я пойду, ладно?

Шляпник: Тебе это надо?

Алиса: Надо.

Шляпник: Ну иди.

Алиса начинает уходить.

Шляпник: Шизофреники вяжут веники.

Алиса: (

нежно) Дурак.

Уходят в разные стороны. "Предбанник" затемняется. Действие продолжается в "приемной". Входит Доктор:.

Доктор: Наидобрейшее вам всем утро.

Практикантка: Здравствуйте.

Практикант: Похоже, Доктор, у вас сегодня игривое настроение прямо с утра?

Доктор: Будете рефлексы проверять, коллега?

Практикант: Пожалуй, я воздержусь.

Незаметно для Доктора входит Профессор.

Доктор: (

Практиканту): Растете, юноша, растете. Иногда в нашей профессии наилучшее действие – это отказ от действия.

Профессор: Браво! Браво! Да вы еще и парадоксов друг. Я бы, впрочем, добавил – и не только в нашей профессии.

Доктор: Профессор? Какими судьбами?

Профессор: Меня пригласила ваша заведующая и, как я полагаю, неспроста.

Практикантка: Неспроста?

Профессор: Да она и сама здесь будет с минуты на минуту.

Доктор: Знатный консилиум у нас тут собирается. (

Практиканту) И все это ради чего, коллега?

Практикант (

заглядывая в компьютер): Ради справки о состоянии здоровья.

Профессор (добродушно): Ну, здоровье у нас прежде всего.

Входит Заведующая.

Заведующая: Приветствую всех. (Профессору) Профессор!

Профессор: Рад вас видеть.

Доктор: Аналогично

Заведующая смотрит на него подозрительно.

Практикант (Практикантке): А уж мы-то как рады!

Заведующая замечает Эйнштейна на доске.

Заведующая: Это что за безобразие?

Подходит к доске и начинает стирать рисунок, но не заканчивает.

Заведующая: Я так понимаю, что у нас тут все Айвазовские. А работать, соответственно, будет Пушкин. Простите, Профессор, к вам это не относится.

Профессор: А жаль. С детства, понимаете ли, мечтал научиться рисовать. Но, увы, не дано.

Заведующая: Ну, что тут у нас? Я вижу, что практиканты подготовились. Похвально, похвально.

Практикантка: Спасибо. Будем ждать пациентку?

Заведующая: А что ее ждать. Она сидит в коридоре.

Практикантка: Так я ее позову?

Заведующая: Сиди, я сама.

Уходит

Доктор: (Профессору) Вы сказали "неспроста", я верно расслышал?

Профессор: Насколько я понимаю, Доктор, вашей Заведующей известно нечто особенное о нашей пациентке. А что именно, она не сказала. Только намекнула, мол будет интересно.

Доктор: Какая-то хитрая интрига, вероятно.

Профессор: Напрасно вы так, коллега! Я знаю вашу начальницу еще с ее студенческих времен. Разумеется “оближ ноближ”, да и административная работа диктует свое. Тем не менее, она продолжает оставаться крепким профессионалом, я бы даже сказал – ученым. Вы можете соглашаться с ней или не соглашаться, я и сам с ней не во всем согласен, но не стоит сомневаться в ее профессионализме. Так что, если она говорит, что будет интересно, поверьте мне – так оно и будет.

Доктор: Ну что-ж, посмотрим.

Входят Заведующая и Алиса.

Заведующая: Прошу знакомиться (пауза).

Практикантка: (читает) Селезнева Алиса Игоревна.

Услышав ее фамилию Доктор вздрагивает (или каким-либо еще образом выражает свое изумление).

Алиса: Здрасьте.

Профессор: Проходите, девушка, присаживайтесь.

Алиса: Можно я здесь?

Заведующая: Прошу. У нас тут собрался своего рода консилиум. Не сомневайтесь, здесь присутствуют специалисты очень высокого уровня. (показывает) Действующий профессор, лечащий психиатр с многолетним опытом, да и ваша покорная слуга тоже кое-что понимает в психиатрии. Нам будут также, в меру своих сил, помогать наши юные практиканты.

Алиса: Я потрясена.

Заведующая: А вот это – лишнее. Доктор, прошу вас.

Доктор: Алиса…э-э…Игоревна, позвольте задать вам парочку вопросов?

Алиса: Можно и больше чем парочку.

Доктор: Вот например: какова цель вашего визита?

Алиса: Хотелось бы справку получить. О состоянии здоровья.

Практикант: (тихо) Душевного.

Алиса: Душевного.

Профессор: А чем вас не устраивает справка из районной поликлиники? Там должен принимать вполне знающий психиатр.

Алиса: Боюсь, что это недостаточно высокий уровень.

Заведующая: Для кого недостаточный? Кому вы собираетесь предъявить эту справку?

Алиса: (потупившись) Свекрови.

Немая сцена, все участники которой выражают свое удивление.

Алиса: А что? Я ей покажу эту справку, когда она опять назовет меня "шизиком".

Профессор: И часто она вас так называет?

Алиса: Пока ни разу не называла. Вообще-то она у меня хорошая. Я ее мамой зову.

Доктор: Хорошо – продолжим.. Наблюдались ли вы ранее у психиатра?

Алиса: Нет. И очень жалею – это так увлекательно.

Доктор: Наблюдались ли вы когда-либо у психолога?

Алиса: Было дело, ровно одиннадцать лет назад.

Доктор: И каковы были результаты?

Алиса: Это смотря для кого. Если для психолога – то самые катастрофические. Он бросил психологию и женился на мне.

Заведующая: Именно в таком порядке? А не наоборот – сначала женился, а потом бросил?

Алиса: Именно в таком, Он решил, что психология себя изжила в нем, а может он себя изжил в психологии. Как-то так, по-моему.

Заведующая: И чем же он теперь занимается?

Алиса: Теперь он моделирует женские головные уборы.

Заведующая: Какой ужас!

Практикант: Шляпник, блин.

Профессор: И каковы у него успехи?

Алиса: Преуспевает, даже слишком. Лучше бы за детьми следил и поменьше вокруг блондинок крутился.

Профессор: Доволен?

Алиса: Утверждает, что всю жизнь мечтал этим заниматься. Это я не про блондинок, а про их шляпки.

Доктор: Итак, (смотрит в папку) вы прошли проверки и, э-э, анализы. Есть некоторые отклонения, абнормальная возбудимость, некоторые цифры на грани. Серотонин, однако, в норме. Явной патологии не наблюдается.

Практикант: Жалуетесь на что-либо?

Алиса: Жалуюсь, очень даже жалуюсь. На налоги жалуюсь и, иногда, на погоду, когда спину ломит. (задумчиво) Начальство у меня тоже не сахар.

Доктор: Вообще-то мы не про это. Ладно. Вернемся в ваше детство. Не было ли каких-нибудь неприятных случаев, которые повлияли на ваше душевное состояние. Например, ну вы понимаете…

Алиса: Нет, меня не изнасиловали в детстве, как-то обошлось. А вас Доктор?

Доктор: Не припоминаю.

Алиса: А вы сейчас спрашивали только про плохое?

Доктор: Ну разумеется.

Алиса: Kак же насчет других случаев в моем детстве, которые очень даже повлияли на мое душевное состояние? Хороших таких случаев.

Доктор: Поподробнее, если можно.

Алиса: Ну, конечно же, можно. Например, когда мне было лет этак семь, я провалилась в кроличью нору.

Заведующая: (тихо) Ну, наконец-то.

Доктор: Что же в этом хорошего?

Алиса: А вы послушайте. Гуляла я как-то в нашем саду…

Дальнейший рассказ Алисы нам не слышен. Алиса сопровождает его пантомимой: Она долго падает в нору, откусывает от гриба, разговаривает с курящей гусеницей, пьет чай, играет в крикет и т.д. Присутствующие подыгрывают ей изображая различные реакции: скепсис, восхищение, интерес.

Одноврененно, Практикант и Практикантка выходят на авансцену и комментируют Алисин рассказ.

Практикант: Что-то она долго падает. Если принять скорость падения за константу и с учетом сопротивления воздуха, то глубина норки составит…

Практикантка: Тише, не мешай слушать.

Алиса продолжает

Практикант: Помню, а Амстердаме тоже были такие грибочки.

Практикантка: Помолчи!

Алиса продолжает

Практикантка: Я бы тоже сейчас чаю выпила.

Практикант: Рюмочк

у чая.

Практикантка: Дурак!

Алиса продолжает

Практикант: Вряд ли это гусеница курила. Скорее всего, она сама докурилась до гусеницы.

Практикантка: Да ты просто маньяк какой-то!

Алиса продолжает

Практикант: Таких котов не бывает!

Практикантка: А у тебя был, когда-нибудь, свой кот?

Практикант: Бог миловал.

Практикантка: Тогда и не говори. Коты всякие бывают.

Алиса продолжает

Практикантка: Что это за игра такая – крикет?

Практикант: Это такая английская игра. Нам не понять. Вот в Индии, там все на ней помешаны.

Практикантка: А фламинго в Индии живут или их специально импортируют для крикета?

Практикант: Ну ты даешь! Не переигрывай!

Алиса заканчивает свой рассказ.

Заведующая: Алиса Игоревна, а как вы считаете, это ваше путешествие происходило в реальности или только в воображении.

Алиса: Смотря для кого! Для меня – в реальности.

Практикант: В виртуальной?

Доктор: (Профессору) Погружение?

Профессор: (Доктору) Несомненно. Неясно только какое: сенсорно-моторное или эмоциональное (Практиканту) А вы знаете, коллега, что означает слово "виртуальный"?

Практикант: “Не настоящий”?

Профессор: Не совсем. На разных языках и в разных контекстах это слово может дословно означать "эффективный" или даже "существующий".

Заведующая: И часто вы так путешествуете?

Алиса: Бывает.

Практикантка: Всегда одна?

Алиса: Ну что ты, деточка. Всегда найдутся спутники. То один то другой…или другая.

Заведующая: И каждый раз проваливаетесь в нору?

Алиса: В кроличью? Ну да… в известной степени. Впрочем, последние годы я путешествую только с семьей.

Заведующая: И вы берете с собой детей? В темную и сырую нору?

Алиса: И вовсе она не темная и не сырая! Там светло и хорошо пахнет. Ну конечно же я беру с собой детей. А то могут и расплакаться.

Заведующая: Кошмар!

Алиса: А иногда, когда дети спят, мы с моим Шляпником вдвоем проваливаемся в эту самую нору.

Заведующая: Нельзя ли поподробнее?

Алиса: Извините, но это слишком интимно. Не сердитесь пожалуйста.

Практикантка: Ну а как оно вообще?

Алиса: Бесподобно. Только надо обязательно предохраняться, деточка.

Заведующая: Пожалуй мы немного увлеклись. Пора, наконец, подводить итоги. По моему скромному разумению, мы тут наблюдаем неявную картину отторжения реальности.

Профессор: (Алисе) А позвольте вас спросить, милочка…

Алиса: Милочка! Меня еще никто так не называл. Продолжайте в том же духе, прошу вас, Профессор.

Профессор: Я постараюсь. Итак мой вопрос таков: что вы обычно делаете по утрам?

Алиса: Ну я встаю, принимаю душ, делаю кашу детям – муж их потом накормит, одеваюсь и иду на работу.

Профессор: А в кроличью нору вы не падаете по утрам?

Алиса: Нет, по утрам мне не до этого.

Профессор: Тогда я бы не назвал это отторжением реальности. Я бы скорее назвал это дополнением реальности.

Заведующая: Простите – я не согласна. Реальность, в общепринятом значении этого слова – это дети, пеленки, разборка бухгалтерии, выговор от начальства, стирка, готовка, опять пеленки, телевизор по вечерам, ссоры с мужем и так далее. А все остальное – отторжение.

Алиса: Простите, вы замужем?

Заведующая: Это к делу не относится.

Алиса: А ведь дом – это не только стирка и готовка. И с мужем можно не только ссориться. есть и другие, очень приятные, способы времяпровождения, я вам потом расскажу подробнее. Да и с детьми бывает по-разному. Иногда так увлечешься, глянешь – только уши торчат из кроличьей норки. Вот вы тут нарисовали, пусть даже схематически, определенную картину мира. Но ведь она у каждого своя.

Профессор: Интересно, а какова же ваша картина мира?

Алиса: Она у меня разная. Иногда повеселей, а порой – грустноватая.

Заведующая: Нас как-то больше интересует пессимистический вариант.

Алиса: Это будет очень сложно изложить в прозе.

Заведующая: Разумеется. (ехидно) А вы попробуйте в стихотворной форме.

Алиса: Спасибо – так, разумеется, будет много проще.

Алиса идет к доске. Начинает стирать остатки Эйнштейна.

Профессор: Погодите, вы что, стихи собираетесь читать?

Алиса: Ну как вам сказать? Я, пожалуй, буду объяснять свою картину мира в стихотворной форме. Это вроде как попытка экстраполяции.

Заведующая: Попытка чего?

Алиса: У вас что было по математике?

Заведующая: (немного смущенно) Зачет.

Алиса: Понятно. Тогда просто слушайте и смотрите. Тут будет немного математики, но вы выживете…наверное. .

Алиса читает стихи и рисует соответствующие графики. Она комментирует свои стихи энергичными жестами, буквально прыгая вокруг доски. В это время Практикант и Практикантка выходят на авансцену. После каждого стиха Алиса стирает график, а Практикант и Практикантка в это время вставляют свои комментарии.

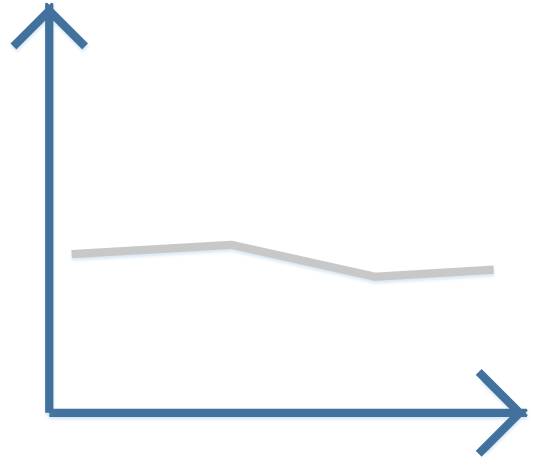

Алиса: Мне симпатична кривизна судьбы

Ее подъемы, склоны и горбы

Значения которых мы порой не понимаем

Мы слепо следуем за ней то вверх, то вниз

А время тащится вдоль по оси абсцисс

К конечной точке график приближая

Практикантка: Как пронзительно сказано!

Алиса: Порою график может вниз нырнуть

Но мы упорно продолжаем путь

Минуя то, что показалось нам бедою эпохальной

И линия ведет все ниже, а зазор все уже

И видишь что могло бы быть (и будет) много хуже

А это был всего лишь минимум локальный

Практикант: Вот он – истинный оптимизм.

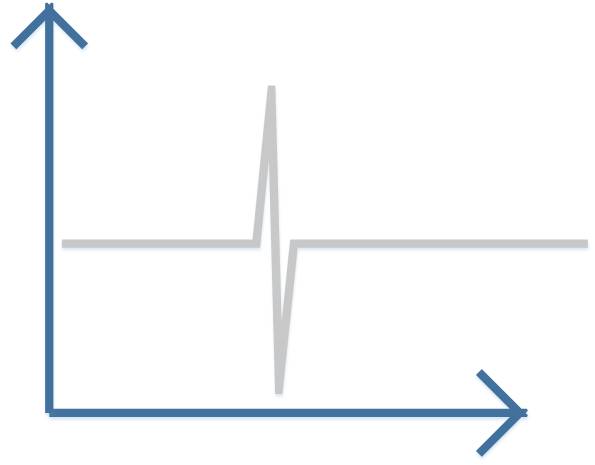

Алиса: А вот еще одна из тех что рвется вверх

Проста и привлекательна для всех

Стремится ввысь упрямая кривая

Карабкаясь упорно и в погоду и в ненастье

Стремясь к локальному, асимптотическому счастью

Но никогда его не достигая

Практикантка: Грустно-то как.

Алиса: Казалось бы оно совсем недостижимо

И линия судьбы кривясь проходит мимо

Но нам не следует сдаваться без борьбы

Ведь так бывает, что кривая резко вверх иль вниз уходит

Тогда мы говорим, что происходит

Разрыв определенности судьбы

Практикант: Во излагает.

Алиса: Реальный мир разбит напополам

Все кажется теперь доступным нам

Мы рвемся верх, туда, в блаженные миры

Но равновероятностны пути

Мы можем вверх к безумию прийти

А можем вниз упасть в тартарары

Практикантка: Вот и у меня так… с мужиками.

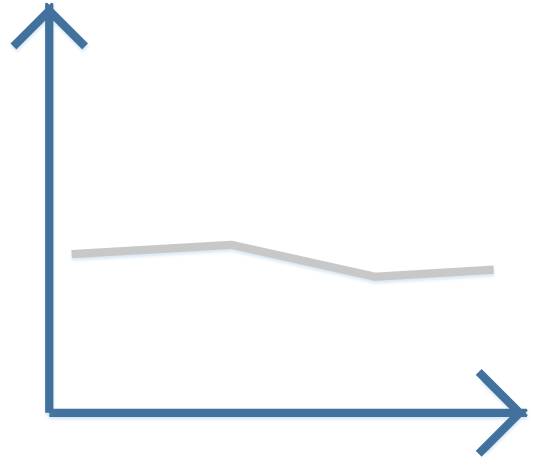

Алиса: Однако жизнь бывает проще чем мечты

И вниз бросает нас с безумной высоты

Или выталкивает вверх из пропасти глухой

Как видно, этот график невозможно изменить

Мы тупо и упорно продолжаем жить

И тащимся уныло по прямой

Профессор: Немного мрачновато, вы не находите?

Алиса: Таков пессимистический вариант моей картины мира. Можно с ней смириться… А можно и не мириться.

Доктор: А вы? Вы смирились?

Алиса: (скромно) Я бухгалтер – бухгалтеры не меняют мир.

Доктор: (смотрит пристально на Алису) Не меняют?

Алиса: (немного смущенно) Ну, до сих пор не меняли.

Профессор: Великолепно, великолепно. Надеюсь еще увидеть как бухгалтеры меняют наш мир. Какие наши годы.

Алиса: Это смотря какие бухгалтеры.

Практикантка: А какова ваша оптимистическая картина мира?

Алиса: О, она намного веселей. Ну как, еще немного математики?

Заведующая: Пожалуй, с меня хватит. Так можно и не выжить.

Алиса, в восторге, показывает Заведующей большой палец.

Заведующая: У кого еще есть вопросы?

Доктор: Если позволите. Алиса … э-э …Игоревна. Вы сны видите?.

Алиса: Ну конечно! Ничто человеческое мне не чуждо.

Доктор: А сны, которые вы видите, они цветные?

Алиса: Естественно, это же сны. А почему вы спрашиваете?

Заведующая: Видите ли … милочка … есть мнение, что цветные сны свидетельствуют о предрасположенности к шизофрении.

Практикантка: Ой! (зажимает рот рукой).

Практикант пристально смотрит на нее.

Алиса: Как-то мне не нравится ваша "милочка". А что, разве бывают черно-белые сны?

Практикантка: (Практиканту) Нечего на меня так смотреть.

Доктор: Не совсем черно-белые. Многим людям снятся сны в которых просто нет такого понятия, как цвет.

Заведующая: Мне например.

Алиса: Бедняжки. Вы их лечите?

Заведующая: Вообще-то, согласно тому-же мнению, это свидетельствует о стабильном душевном здоровье.

Профессор: Ну, дорогие мои, это еще не доказано.

Доктор: Да это вообще скорее городская легенда чем научное исследование. Хотя и на этом можно защитить пару-тройку диссертаций.

Профессор: Полегче, полегче, коллега.

Заведующая: Ничего, ничего, мы тут привычные.

Алиса: Доктор, а если вы в это не верите, то зачем спрашиваете?

Доктор: Если честно, то мне и самому время от времени снятся цветные сны.

Заведующая: Вот так номер…извините, Доктор, не сдержалась.

Доктор: Я конечно не верю в то толкование, которое так импонирует нашей уважаемой Заведующей, но полагаю что цветные сны могут быть индикацией чего-то другого.

Алиса: Чего именно?

Доктор: …Чего-то, возможно, более позитивного. Может быть даже не имеющего отношения к нашей профессии.

Профессор: А вот тут позволю себе с вами не согласиться. Рамки психиатрии значительно шире чем лечение болезней.

Доктор: А что, мне, пожалуй, нравится ваш подход, Профессор. Но вообще-то мой последний вопрос не относился к сегодняшнему случаю. Он, скорее, отражает мой личный интерес. Не обессудьте, Алиса Игоревна.

Алиса: Ой, да, ради бога. Здесь ведь все так интересно! Это я очень удачно зашла!

Заведующая: Пожалуй, мы немного увлеклись. Еще вопросы к нашей гостье?

Практикантка порывается что-то спросить, но Практикант ее одергивает.

Заведующая: В таком случае, Алиса Игоревна, вы извините нас ненадолго. Нам надо подвести кое-какие итоги.

Алиса: Подумаешь, не очень-то и хотелось всякую ерунду слушать.

Алиса выходит, остаются Доктор, Заведующая и Профессор, Практикант и Практикантка отходят в глубь сцены.

Доктор: Я вас тоже покину ненадолго. Давно я не травил свой организм. Мое мнение вам, полагаю, известно.

Заведующая: В здании не курят.

Доктор: Не буду.

Уходит.

Профессор: Что-то вас, коллега, беспокоит. Я прав?

Заведующая: Правы, как всегда. Меня смущает поведение Доктора, а вовсе не его цветные сны. Он, как будто старается во всем мне противоречить. И ведь это только в последнее время. А ведь раньше мы с ним работали душа в душу – как друзья. Нет, скорее как единомышленники.

Профессор: Душа в душу? Возможно это все объясняет. Полагаю, что это он не вам, а самому себе противоречит. В вашем лице, разумеется.

Заведующая: Вы полагаете?

Профессор: Убежден.

Заведующая: Думаете – кризис среднего возраста?

Профессор: Ну, это термин для обывателей, но примем его в качестве рабочей терминологии.

Заведующая: (задумчиво) Кризис?

Профессор: (пристально смотрит на нее) Да, но в нестандартном проявлении.

Заведующая: Простите?

Профессор: Спроецирован на профессиональную область. Обычно это выглядит (выразительный взгляд на Заведующую) несколько иначе. Впрочем, я не психолог. (немного подумав) И не Шляпник.

Приемная затемняется, предбанник освещается. Доктор выходит в предбанник. Там стоит Шляпник.

Шляпник: Покурить вышли?

Доктор: Нет, так просто – пешком постоять. Я ведь не курю. (пауза) А ваша фамилия не Селезнев случайно?

Шляпник: Нет… Да.

Доктор: Простите?

Шляпник: Это я отвечаю сразу и на ваш следующий вопрос. Вдруг вы не догадаетесь его задать. (на два голоса) Вы Селезнев? Нет. Вы муж Алисы? Да. (своим голосом) Видите ли, у нас разные фамилии.

Доктор: (машинально) Почему? Ох, извините – это не мое дело.

Шляпник: Секретов тут нет. Просто ей не понравилась моя фамилия. Она находит ее неблагозвучной.

Доктор смотрит на него пристально.

Шляпник: Нет уж, извините. Лучше считайте меня Селезневым.

Доктор: Ладно, Селезнев, тогда позвольте задать вам еще один вопрос.

Шляпник: Прошу вас.

Доктор: Каково это – быть мужем Алисы Игоревны?

Шляпник: Трудно. Сложно. Прекрасно. Восхитительно.

Доктор: Вот так? Все вместе?

Шляпник: Именно вместе. Если убрать хотя бы один компонент, то будет уже не то.

Доктор: Может быть объясните мне тогда, зачем ей понадобился этот визит к нам? Мне не кажется, что она нуждается в лечении.

Шляпник: Почему вы решили, что она пришла лечиться?

Доктор: А для чего же еще ходят в клинику?

Шляпник: Но вы же тоже ходите в клинику.

Доктор: Я не лечиться хожу, а лечить.

Шляпник пристально смотрит на него.

Доктор: Вы думаете …?

Шляпник: Не важно, что я думаю. Важнее то, что думаете вы.

Доктор: Ловко это вы меня, как истинный психолог.

Шляпник: Я не психолог, я – Шляпник.

Освещается приемная. Там, попрежнему, Заведующая и Профессор, а Практикант и Практикантка стоят в отдалении. Заходят Док

тор и Алиса.

Заведующая: Как я понимаю, наши мнения разделились. Ну что-ж, в одном я готова с вами согласиться – пациентка не представляет опасности для общества. При таких обстоятельствах будет наиболее этичным оставить решение на усмотрение лечащего врача.

Доктор: Снимаете с себя ответственность?

Заведующая: Можно сказать и так.

Доктор: (более теплым тоном) Или не уверены в своем диагнозе?

Профессор, за спиной Заведующей, показывает большой палец.

Заведующая: Можно сказать и так. До свиданья.

Все уходят. Остаются Алиса и Доктор:

Алиса: Доктор, я жить буду?

Доктор: Думаю, что будете, какое-то время. И жить вы будете счастливо – а по другому вы просто не сможете.

Алиса: Я очень постараюсь. Можно я пойду?

Доктор: Задержитесь на минуточку, если можно.

Алиса, Конечно можно.

Доктор: Я тут поговорил с вашим мужем и уверен – он подождет столько, сколько надо.

Алиса кивает.

Доктор: У меня к вам только один вопрос: почему кролик, почему нора, грибы, коты, гусеница?

Алиса: Простите?

Доктор: Ведь волшебный мир, он тут, вокруг нас.

Алиса: Где?

Доктор: Да в тысяче разных мест. Вот, например, на Галапагосских островах…Там дикие звери, увидев вас, приветливо бегут вам навстречу. Там люди ходят на извержение вулкана, как на спектакль и занимают места получше. Там нет хищных зверей, а у ядовитых змей яда едва хватает на то, чтобы у вас покраснело место укуса. Там таксисты уступают дорогу черепахам. Там…

Алиса: Немедленно перестаньте доктор, а то я залебнусь слюной и мои дети останутся сиротами по вашей вине.

Доктор: Это я только начал. А вот на границе Монтаны и Вайоминга…

Алиса: Доктор, я умоляю вас!

Доктор: Хорошо. хорошо, не буду. Но почему?

Алиса: Неужели мне надо вам это объяснять? Да потому что четыре билета до Эквадора стоят слишком дорого. А кроличья нора – вот она рядом.

Доктор: Извините, я как-то не подумал.

Алиса: Ерунда, не переживайте. А на Галапагосах мы обязательно будем, И в Йеллоустонском парке тоже. Только попозже.

Доктор: Вот и славно. Справку вы, разумеется, получите.

Алиса: А что не разумеется?

Доктор: Вы знаете, меня несколько смущает ваша фамилия.

Алиса: Интересно, и что же с ней не так?

Доктор: Даже не знаю как и спросить.

Алиса: Смелее, ну что же вы, Доктор?

Доктор: Вот скажите (мнется). Вам случайно не приходилось бегать босиком по планете Шелезяка?

Алиса: Ну что вы! Это же фантастика!

Доктор: (немного разочарованно) Разумеется. Ну и славно. А за справкой зайдите завтра или в один из ближайших дней.

Алиса: Спасибо (идет к двери, в дверях останавливается). А на планете Шелезяка босиком не побегаешь, там же нет атмосферы. (показывает язык) Разве что в скафандре высшей защиты. Но он такой тяжелый… До свиданья (уходит).

Доктор: Тяжелый? (утвердительно) Тяжелый. (улыбается) Ну конечно, он же он тяжелый, ясен пень.

Ал

иса вышла. На ширме появляется Кролик.

Кролик: Ну что, доволен собой?

Доктор: Смотрите, кто к нам пожаловал.

Кролик: (завывая) Да, это я – твой самый, самый цветной сон.

Доктор: Угомонись ты. А насчет цветных снов… Этим ты лучше пугай мою заведующую.

Кролик: Так тебя мне не испугать? Уверен?

Доктор: А ты попробуй.

Кролик: И попробую. Вот ты так красиво рассказывал Алисе про Галапагосы. А тебе не кажется что и твои Галапагосы и твой Йеллоустонский парк, это всего лишь костыли для инвалида? Ведь ей-то не нужно ни того ни другого.

Доктор: Но ведь она сама говорила…

Кролик: Верно, говорила. Но присмотрись внимательнее, такое ли уж сильное у нее было слюноотделение? Нет, конечно, она не отказалась бы побывать и там и здесь, не отказалась бы посмотреть и пингвинов в Антарктиде и медведей на Аляске. Но и без этого, она живет полнокровной жизнью падая время от времени то в одну, то в другую из моих норок. А ты?

Доктор: А что я?

Кролик: Сам знаешь что. И вообще, я цветной сон, а не справочная. Вот и соображай. Что ты теперь скажешь?

Доктор: Скажу спасибо.

Кролик: А ты не безнадежен. Ну ладно, меня ждут. Герцогиня ждет, забодай ее комар. Ну кто только придумывает эти тексты!

Доктор: Заходи еще.

Кролик: (завывая) Всенепременно.

Гаснет свет в приемной.

В четырех последующих эпизодах действие заканчивается фрагментом песни. В это время появляются персонажи следующего эпизода.

В предбаннике появляются Алиса и Шляпник. Алиса изображает позу манекенщицы.

Алиса: Ну так как же?

Шляпник: Я полагаю, что это будет драная шапка-ушанка, одно ухо – вверх, другое – вниз.

Алиса: Я серьезно.

Шляпник: Может быть черная пилотка с вуалью?

Алиса: Да ну тебя!

Шляпник: Хорошо… Бархатная беретка с пером серой цапли. А перо приколото маленькой серебряной пряжкой, изображающей Белого Кролика.

Алиса: (поправляя несуществующий берет) Спасибо тебе, мой милый Шляпник. А теперь – домой?

Шляпник: Домой.

Уходят взявшись за руки.

Когда живешь уже в последний раз

И нету сил проснуться поутру

Найди укрытый, темный, тайный лаз

И храбро прыгни в кроличью нору

Вперед за Кроликом, за Белым Кроликом

Нас ждут прекрасные, волшебные миры

Не место скептикам и меланхоликам

В непредсказуемости кроличьей норы

В предбаннике появляются Практикант и Практикантка.

Практикант: Смотри – дырка в земле. Наверное кролик порылся.

Практикантка: Ты когда нибудь бываешь серьезным?

Практикант: Редко. Не чаще чем ты перестаешь строить дурочку.

Практикантка: Это у меня такая форма мимикрии. А иначе никогда замуж не выйдешь.

Практикант: Хочешь в кроличью нору?

Практикантка: Хочу.

Практикант пристально на нее смотрит

Практикантка: Правда – хочу.

Практикант: Со мной?

Практикантка: Хотя бы и с тобой

Практикант: "Хотя бы"? А ведь там, в норе, наверное, темно и сыро.

Практикантка: Пусть даже и сыро. (в сторону) Лишь бы с тобой.

Практикант: Вообще-то бывают очень уютные норки. В них еще так хорошо снятся цветные сны.

Практикантка: Я тебя сейчас покусаю!

Практикант: Шизофреники вяжут веники.

Практикантка: (нежно) Дурак!

Уходят взявшись за руки.

Возможно Белый Кролик только раз

Тебе нечаяно попадется на пути

Он нагловат, мой друг, он бел, и красноглаз

Не упусти его, мой друг, не упусти.

Так в путь – за Кроликом, за Белым Кроликом

Нас ждут прекрасные, волшебные миры

Не место скептикам и меланхоликам

В непредсказуемости кроличьей норы

В предбаннике появляются Доктор: и Профессор.

Профессор: Ну, что скажете, коллега?

Доктор: Не знаю, что и сказать. Явной патологии я не вижу.

Профессор: Да я вовсе не об Алисе Игоревне.

Доктор: Так и я не об Алисе. Это я в нас с вами не нахожу явной патологии. Так, легкое недомогание.

Профессор: Только не переборщите с парадоксами. А что она?

Доктор: А она здоровее нас с вами. Если правильно посмотреть, конечно.

Профессор: Согласен. Но боюсь, что наши коллеги, и, в первую очередь ваша начальница, с нами не согласятся.

Доктор: Будем их лечить амбулаторно. Если болезнь не слишком запущена.

Профессор: Придется задуматься над методикой. Поможете мне?

Доктор: Только докторат писать не буду, и не надейтесь.

Профессор: Ладно, ладно. Будем на связи.

Доктор: Будем .

Уходят в разные стороны.

Чтобы потом всю жизнь не вспоминать

Неверных слов пустую мишуру

Как не сумел прийти, любить, обнять

Когда закапывали кроличью нору

Иди за Кроликом, за Белым Кроликом

Нас ждут прекрасные, волшебные миры

Не место скептикам и меланхоликам

В непредсказуемости кроличьей норы

Освещается приемная. Там сидит Заведующая и что-то пишет на компьютере – явно по работе. На ширме появляется Кролик.

Кролик: Ай-ай-ай, я опаздываю.

Заведующая не реагирует, Кролик начинает метаться по ширме.

Кролик: (очень громко) Ай-ай-ай! Я опаздываю! Ведь Герцогиня придет в ярость, если я опоздаю! Она именно туда и придет!

Заведующая: Прекрати орать.

Кролик: (удивленно останавливается) Услышала!

Заведующая: Я тебя все время слышала и незачем было так вопить.

Кролик: Ты хоть понимаешь, с кем говоришь?

Заведующая: Ах ты наглое, несуществующее животное. Я тридцать лет в психиатрии и прекрасно понимаю, с кем говорю.

Кролик: Может быть тогда поболтаем?

Заведующая: Мы уже разговариваем.

Кролик: Ты, как всегда, права, ведь правда прежде всего, не правда ли? Извини за тавтологию. Ну и как? Много счастья принесла тебе твоя правдивая правда? Нет друзей, нет увлечений, семьи тоже нет.

Заведующая: У меня были друзья, была семья.

Кролик: Да?

Заведующая: Ты же все знаешь, мерзкий зверь. Вначале надо было учиться, потом – помогать родителям, потом – делать карьеру.

Кролик: Предположим. А теперь?

Заведующая: А теперь на мне все отделение. Три десятка человек и за всех я в ответе.

Кролик: Мы в ответе за всех, кого приручили? А стоило ли приручать? Может быть они не так уж в тебе нуждаются. Или ты незаменима?

Заведующая: Издеваешся? Все верно, есть два-три человека, которые потянут и без меня. А мне что прикажешь делать? Пуфики обвязывать?

Кролик: Пуфики? А что-ж, неплохое дело. Но можно и без пуфиков. Помниться тебя как-то раз позвали в горы. Это было в студенческие годы, помнишь? (Заведующая кивает) Так попробуй сейчас. Северная Индия, Непал, Гималаи. Четыре тысячи метров не так уж много, даже для женщины твоего возраста. Ты сможешь встретить восход солнца на вершине горы, совсем одна. Пусть это будет далеко не Эверест, но воздух все равно будет волшебно прозрачен и неправдоподобно чист, а тени на скалах будут такими четкими, каких никогда не бывает внизу. Ну, что скажешь?

Заведующая: Скажу, что не хочу встречать рассвет одна. Да и не с моей стенокардией лезть в горы. Не трави душу, заяц.

Кролик: Ну вот, зайцем обозвали. А помнишь, как ребята взяли тебя на яхту?

Заведующая: Помню. Качало нас тогда безбожно, хорошо хоть, что все это быстро кончилось. У меня ведь морская болезнь.

Кролик: Врешь ты все. Нет у тебя морской болезни, а тошнило тебя от страха. Или ты была тогда беременна?

Заведующая: Сволочь ты!

Кролик: Шучу, шучу. А ты знаешь, что когда парусник идет в фордевинд, то почти не слышно ветра? Мотор выключен и ты только слышишь как нос рассекает волну. Ш-ш-ш-ууу. Ш-ш-ш-ууу. Ш-ш-ш-ууу. А если направишь его в крутой бейдевинд, то ветер сразу начнет бешено свистеть в рангоуте. У-ууу-у. У-ууу-у. У-ууу-у Ты только следи за шкотами, чтобы паруса были наполнены ветром.

Заведующая: Заткнись. Я и слов-то таких не знаю.

Кролик: Знаешь, знаешь – иначе бы я их не знал. Ну, я пойду, меня Герцогиня ждет – в ярости, или где-то там еще.

Заведующая: Проваливай. (Кролик уходит). Герцогиня его ждет. Графиня. Княгиня. Да хоть сама Королева.

Кладет голову на руки, похоже – плачет. Потом встает, подходит к доске и рисует Эйнштейна с высунутым языком. Оценивающе смотрит на результат. Кролик молча подсматривает, одобрительно кивает.

Заведующая: Ну вот, как-то так.

Выходит из приемной, проходит через предбанник, несет на руке Кролика. Останавливается в задумчивости. Смотрит на Кролика.

Заведующая: Какой там фордевинд, какой бейдевинд? Лучше всего идти в полветра – до десяти узлов можно разогнаться при хорошем ветре.

Уходит совсем

И вновь вперед за призрачной мечтой

Пусть это даже наш последний путь

На грани жизни бренной и земной

В волшебный мир безудержно нырнуть

И вновь – за Кроликом, за Белым Кроликом

Нас ждут прекрасные, волшебные миры

Не место скептикам и меланхоликам

В непредсказуемости кроличьей норы

Без протокола

Сцены из дней Войны Судного Дня

Голда Меир – Премьер Министр (глава правительства)

Моше Даян – Министр Обороны

Абба Эвен – Министр Иностранных Дел

Давид (Дадо) Элазар – Начальник Генерального Штаба

Давид Бен-Гурион – пенсионер

Стенографистка

Первый израильтянин

Второй израильтянин

Женщина на улице

Голос с улицы

Время действия – октябрь 1973

Сцена условно разделена на три части:. 1) Авансцена, где происходят все действия "без протокола". Это курилка, или что-то в этом роде. Там же происходят Пролог и интермедии с Женщиной. 2) Комната управления – середина сцены. Там стоит столик с телефоном, может быть стол совещаний и, по крайней мере, два стула. 3) Задник. Туда уходят Первый и Второй после Пролога, чтобы комментировать "вести с фронтов". Освещение используется чтобы перенести действие в одну из трех зон.

Пролог

На авансцене двое мужчин в талитах читают "Амида" – звуков не слышно и не видно лиц на протяжении всей сценки (поэтому их могут играть актеры, исполняющие другие роли). Должно производиться впечатлениа, что молящихся больше – по крайней мере – миньян. Внезапно, раздается громкий голос. .

Голос: Хей! Тёрн зэ рэйдио (Hey!

Turn the radio).

Молящиеся смотрят друг на друга.

Голос: Тёрн зэ блади рэйдио (

turn the bloody radio).

Первый: Что он говорит?

Второй: Требует включить радио.

Первый: Совсем обнаглели эти кибуцники.

Второй: Включи радио, Изя. (

более настойчиво) Включай.

Первый, поколебавшись, уходит за сцену. Щелчок включенного радиоприемника. Слышна сирена. Молящиеся слушают, снимают талиты, аккуратно их складывают. Под талитами военная форма. Пока они не торопясь складывают талиты, слышны звуки терзаемых стартеров и, попозже – автомобильных моторов. Молящиеся уходят. Гаснет свет.

Комната управления. На сцене: Голда, Даян, Абба, Элазар, Стенографистка. Все, кроме, Стенографистки, сидят (или стоят) как-бы в оцепенении. Задник сцены затемнен. Он освещается, когда Первый и Второй говорят свои реплики.

Криза

Комната управления

Стенографистка (

на телефоне): Кто-нибудь, кто-нибудь! Обстановка на Суэце?

Освещается задник

Первый: Они размывают водой песок! Они сейчас пойдут, пойдут! Где авиация, где эта блядская авиация?!

Второй: Седьмой и четырнадцатый сбиты! Пятый падает! Падает! Засада! Это засада! Всем назад!

Первый: Ну где они, где? Мы тут долго не продержимся.

Второй: Нам не прорваться! Куда ты, Габи? Куда? Всем назад! Ракета! Ракета!

Первый: Уже идут! Огонь!

Комната управления

Стенографистка: (

на телефоне): Кто-нибудь, кто-нибудь! Обстановка на Голанах?

Освещается задник

Первый: Десять, двадцать, третий десяток… Их слишком много. Они подрывают мины. Почему их не бомбят?! Почему их нахрен не бомбят?! Где самолеты?!

Второй: Ракета! Ярон влево! Влево! Маневр!

Первый: Шестьдесят.. Больше, их еще больше! Все, потом посчитаем. Моти – бронебойный. Аки – вперед на полной!

Второй: Нет, не будет! Ничего не будет. Остались только ты и я. Но их нельзя пропустить, слышишь!! Прием! Прием!

Комната управления

Голда: Моше! Что происходит? Что? Какого хрена ты молчишь? Отвечай же!

Даян: Я не знаю…не знаю

Голда: Что!? Что ты не знаешь? А кто знает?

Даян: Дадо, да скажи же ты!

Элазар: Что сказать? Я знаю не больше тебя. Но, похоже, мы в полной жопе.

Голда: И это все. что ты можешь сказать? Ты! Ты! Ты! Ты главнокомандующий или хуй с погонами?

Элазар: Да забери ты мои погоны нахер.

Голда: Ты хоть что-нибудь можешь сказать? Хоть что-нибудь!

Элазар: Что сказать, что?! Сведения пока что противоречивы и ненадежны. Нам нужно время, время.

Голда: А оно у нас есть? Нам что есть куда отступать? Обри, напомни им про "границы Освенцима", не молчи. Почему их не бомбят? Почему мы не бомбим Каир?

Даян: Какой нахрен Каир! Переправу бы разбомбить.

Элазар: Да послушай же! Наша авиация наткнулась на плотный зенитный огонь. Все их существенные объекты плотно прикрыты зенитными батареями. Мы уже потеряли несколько самолетов.

Голда: А как же вал? Этот хваленый вал?

Элазар: Сообщения противоречивы…

Голда: Ты уже это говорил.

Элазар: В общем, похоже вала больше нет.

Голда: И это все что вы мне можете сказать? Я не верю, не верю! Этого нет, ничего этого нет! Скажите мне, что все это шутка! (

истерика) Боже мой, пусть мне скажут что все это неправда.

Даян: Накапайте ей валерианки, что ли.

Голда: А-а-а-а!! (

раскачивается)

Элазар: Когда наша соседка так закатывалась, муж ее с размаху хлестал по физиономии. Это помогало безотказно.

Даян: У кого рука покрепче, заехать Премьеру по лицу?

Абба: Я женщин не бью.

Голда: Сволочи, какие вы все сволочи.

Элазар: Ну вот, обошлось без рукоприкладства.

Голда: Моя

бы воля я бы вас всех расстреляла у ближайшей стенки, а одноглазого повесила бы за яйца.

Даян: А мне за что такие привилегии?

Абба: Голда, угомонись. Может стоит вначале успокоиться?

Голда: Заткнись! Ты тут вообще случайно. А вот ты, Моше, не молчи. Ты же никогда не молчал. Что с тобой? Скажи, наконец, что-нибудь!

Даян выходит на авансцену

Даян: Вам когда-либо снился сон в котором ты не можешь двинуться, пошевелить рукой, сделать что-либо? Тягучее, отвратительное бессилие. Ох, как это страшно. Можно не боятся пуль, снарядов, можно смело идти в атаку на врагов, на политических противников, на бюрократию, наконец. Но эта невозможность действия когда от тебя ничего не зависит и ты бессилен, связан невидимыми путами. Страшно. Страшно. А ведь ты всегда был уверен, что все в твоих руках. Нет, говорил ты себе, я не сверхчеловек, но где-то там, в глубинах подсознания ты верил, что ты можешь многое . Конечно, ты не можешь повернуть ход светил как Иисус Навин. Ты даже не можешь заставить этого жида Киссинджера повернуться к нам лицом, а не жопой. Но какое-то свое "все" было всегда в твоей власти… Было до сегодняшнего дня, когда ты застрял в этом тягучем, обессиливающем подобии сна. Когда твое чуство уверенности в себе тебя подло обмануло, провело как фраера, как последнего лоха из Касриловки. Проснуться, надо немедленно проснуться. Надо на фронт, там где стреляют. Под бомбежку, под артобстрел, поправить нервы. Только один разрыв шестидюймового рядом, комья земли, бьющие по спине, радостное ощущение того, что опять пронесло, опять ты обманул смерть, и все снова встанет на место. Ты опять обретешь потерянную уверенность, опять обретешь себя. На фронт, да, на фронт.

Комната управления

Голда: (Даяну) Ты! Да – ты! Я к тебе обращаюсь. Не вздумай сбежать на позиции. Ты мне нужен здесь.

Даян: Тебе? Тебе, тебе, тебе! Все время тебе. А ты? Кому нужна ты?

Голда: Я нужна стране!

Даян: Нахер ты ей сейчас не нужна. Сейчас нужнее толковый начальник генштаба. Да только где его взять? Мы даже на знаем что происходит на Суэце.

Элазар: На Суэце, на Суэце. А на Голанах? Голаны тебя что, хер с цимесом? Хреновый ты стратег, Даян. Даже такой бестолковый начальник генштаба как я знает, что такое глубина обороны.

Стенографистка (

на телефоне): Кто-нибудь, кто-нибудь! Обстановка на Суэце?

Освещается задник

Первый: Я больше не могу. Прекратите. Мамочка, мама. Ма-а-а-ма.

Второй: Больно, как больно. Кто-нибудь, добейте. Больно то как!

Первый: Ицик! Ицик! И-и-и-цик! Н-е-ет!

Второй: Живых не осталось. Я последний. Меня тоже нет.

Комната управления

Стенографистка: (

на телефоне): Кто-нибудь, кто-нибудь! Обстановка на Голанах?

Освещается задник

Первый: Что? Вам не нравится этот запах? Танкисты на мангале в ассортименте! Вам нравится "медиум"? Я не сошел с ума, нет! Н-е-е-т!

Второй: Уберите! Не могу это видеть. Не м-о-о-о-гу.

Первый: Нам не выстоять. Мы все умрем здесь! Здесь нас и зароют. Хотя, в базальт не зароешь. Что за земля!

Второй: Это конец. Боже, как я устал. Хоть бы на том свете отдохнуть.

Комната управления

Голда: Где я, где? Кто эти люди? Не на-а-а-до. Не х-о-о-чу.

Стенографистка: Госпожа премьер (

подходит к ней). Госпожа премьер.

Голда: Не трогай меня. Я просто устала. Я больше не могу. (

плачет, поднимает голову на Стенографистку) Ты ведешь протокол?

Стенографистка: Нет.

Голда: Начинай вести.

Авансцена: курилка. Стоят Голда и Элазар. Появляется Даян.

Голда: Но что, поправил нервишки?

Даян: Ты о чем?

Голда: Сам знаешь. Будешь докладывать?

Даян: А надо? У вас есть Дадо, пусть он докладывает.

Голда: Как хочешь. Разбирайтесь сами, только недолго (

уходит).

Элазар: Ну уж нет, докладывать – это привилегия министров. Армия предпочитает действовать.

Даян: А я по-твоему не армия?

Элазар: Уже давно нет. Ты больше не солдат, ты политик.

Даян: Это почему?

Элазар: Хотя бы потому, что тебя здесь не было сегодня.

Даян: Я был на позициях!

Элазар: Вот именно поэтому.

Даян: Что-то я не понял?

Элазар: Все ты понял. А если и не понял, то я все равно объяснять не буду. Иди, докладывай. Мы с тобой уже все обговорили, можешь на это сослаться.

Даян: Тебя что, не интересует обстановка на фронтах?

Элазар: Я знаю обстановку на фронтах!

Даян: Дадо! (

машет рукой и уходит).

Элазар выходит на авансцену

Элазар: Сейчас, наверное, циклоп выступает перед всем кагалом. Я его немного завел, привел в тонус, это ему будет полезно перед кабинетным сражением. Наверное, он начнет свою речь с того, что сегодня он был на обоих фронтах и видел обстановку. Все-таки он позер, Моше, блин, Нельсон. Там не дураки собрались и прекрасно понимают, что такое современные средства связи и для чего они нужны. Но ему ничего не скажут – дадут потешить самолюбие. А может быть он начнет с того, что его доклад выражает общую точку зрения министерства и армии. Но ведь это и на самом деле так. Лучше не ворчи господин Элазар, это тебе не идет. Так чем же ты так озабочен, Дадо? Не знаю, хотя нет, вру – знаю. Знаю, например, то, что в политику я не полезу ни за какие бейгеле. Но что делать, если она сама лезет во все дырки? Казалось бы, стучался во все двери, доказывал, спорил, убеждал – правда никого не убедил. И вроде бы теперь твоя совесть может быть спокойна, ведь предупреждал же, ведь говорил же. Пусть теперь они расхлебывают. Да, нет, не обманывай самого себя. После войны всех собак повесят на тебя, именно тебя это политиканы обвинят во всех грехах. Но ведь не это тебя беспокоит. Так что же? Ты знаешь что, Давид Элазар, не ври самому себе. Может ты и дальше продолжишь убеждать себя, что поверил разведке? Ты согласился с их выводами о том, что войны не будет? Не надо ля-ля, главнокомандующий! Ты устал, Дадо, ты просто устал доказывать, биться лбом об стенку и требовать всеобщей мобилизации от Циклопа. Ты сказал то, что от тебя ждали. Ты сломался, Дадо. А теперь, наши парни там на юге, и там на севере расплачиваются за твою слабость. Ты их предал, генерал. И какие бы комиссии не создали после войны, какие бы выводы они не накропали, они не осудят тебя сильнее, чем ты сам судишь себя. Ох, скорее бы закончилась война.

Комната управления. Стенографистка, Голда, Даян, Элазар, Абба.

Стенографистка: (

на телефоне): Кто-нибудь, кто-нибудь! Обстановка на Суэце?

Освещается задник

Первый: Танки, должны подойти танки. Держаться!! Назад, твою мать. Молиться будешь завтра, если будет чем! Держать позицию!

Второй: Влево, влево. Все влево. Обходим по вади.

Первый: Держаться! Держаться! Всем держаться!

Второй: Горим, блядь, как дрова горим!! Горим! М-а-а-а-ма!

Освещается комната управления

Стенографистка: (

на телефоне): Кто-нибудь, кто-нибудь! Обстановка на Голанах?

Освещается задник

Первый: Вперед! Только вперед! Натан горит? Потом, потом. Вперед! Где поддержка с воздуха?

Второй: Забудь, я сказал – забудь! Получишь все что смогу собрать. Но пока – держ-и-и-сь. Прием?! Прием?!

Первый: Их слишком много. Рони и Алекс со мной. Остальные назад до бензоколонки. Всё – начали. Г-а-а-ды!

Второй: Нет, ничего нет! И танков нет! Совсем ничего нет! А ты держись! Как хочешь!

Первый: Алекс горит! Рони – назад! Слышишь, не смей, Рони!

Комната управления

Голда: Как ты мог, Моше, как ты мог? Оставить раненых.

Абба: "Пусть сдаются в плен, если хотят." Сильно сказано, очень сильно. А если не захотят, что ты им тогда посоветуешь?

Голда: А ты молчи, формально тебя там вообще не было. Ты его в протокол вписала?

Стенографистка: Нет. А надо было?

Голда: Не надо. Так что помалкивай, Обри.

Даян: Да нет, пусть выскажется, кабинетный стратег. (

Голде) И ты не лучше. Что вы понимаете. Дадо, хоть ты им скажи.

Элазар: Все верно, чтобы пробиться к фортам, пришлось бы положить вдвое, втрое больше бойцов. Так что формально Моше прав. Хотя…

Даян: Что "хотя"? Почему "формально"?

Абба: Да, наверное, потому что тебе будет нечего сказать другим бойцам, тем что пойдут в следующий бой. Может ты скажешь им, что оставишь их, если их ранят?

Даян: Они могут сдаться в плен.

Элазар: Ты бы сдался?

Даян: Может быть бы и сдался.

Элазар: А ты знаешь, что такое сирийский плен? И египетский ненамного лучше.

Даян: Ну и как бы ты поступил на моем месте, а?

Элазар: Не знаю, не знаю.

Даян: А ты, Абба?

Абба: Хорошо что я не на твоем месте.

Даян: Во когда будете на моем месте, тогда и будете судить. А сейчас помалкивайте. И без вас тошно!

Стенографистка: Совещание давно закончилось, госпожа премьер. Мне продолжать вести протокол?

Голда: Смеешься? Нет уж, мы тут по-семейному, без протокола. Ну что, вояки, мне кто-нибудь объяснит наконец, куда глядела разведка!

Даян: Разведка? Да они докладывают только то что тебе хочется услышать! А не то подомнешь их под себя как подмяла Аббу с его министерством!

Абба: Меня не трогай.

Голда: (

Даяну) Тебе что, сегодня ночью ни одна не дала?

Даян: Кто-нибудь, заткнет ее наконец? Мы и так в полной жопе.

Голда: А кто нас туда загнал? Кто говорил, что они не смогут прорваться? Где хваленый вал Бар-Лева? Где горящая нефть по всему Суэцу? На что ушла половина бюджета? Кто говорил, что арабы ничему не учатся? Бездарно просрали войну.

Абба: Война еще не окончилась.

Элазар: Война только началась, а где мы? А где они? И на Голанах не лучше!

Даян: (

Элазару) А ты куда смотрел, мать твою главнокомандующий?

Элазар: Я? Это я главнокомандующий? Да ты мне ничего не оставил, кроме титула. Чем мне нахрен командовать? Секретаршей? Сам ее трахай, на это ты мастер!

Даян: Армия на тебе!

Элазар: На мне?! А кто зарубил полную мобилизацию? Сейчас бы все резервисты были на позициях, если бы не ты. (

Голде) И ты тоже хороша, сука Я предупреждал – надо нанести первый удар, а ты, ты…!.

Голда: Первый удар захотел? Что еще тебе этот мудак Ицхак насоветовал? (

Даяну) А ты куда смотрел, мать твою министр? Как ты сказал сегодня? "Бумажный тигр" скажут про нас? А про тебя что скажут? Ты даже не "бумажный тигр", ты дерьмовый тигр.

Даян: Да не знал я, не знал ничего.

Элазар: Не знал? Врешь! Врешь! Как собака брешешь! Или скажешь тебе не докладывали?

Даян: Что? Что? Что вы докладывали?

Элазар: Да все! Все! И про новые вооружения, и про ПТУРы и про зенитные комплексы. И про подготовку их гребаного спецназа.

Даян: Ничего конкретного ты не докладывал. Одни обобщенные сопли.

Элазар: Сопли?! А кто отмахивался, мол все это советское дерьмо.

Даян: Передергиваешь! Я не отмахивался!

Элазар: А это дерьмо стреляет. А наши танки горят! А наши самолеты падают! А как насчет американского дерьма, которое у них тоже есть и тоже стреляет?! И на севере стреляет и на юге.

Голда: Как вы мне все надоели! Как мне все надоело!

Голда выходит на авансцену

Голда: Вы знаете, я всегда была феминисткой, даже с отцом поссорилась. Всю жизнь я доказывала, что женщины способны на все не хуже мужчин, особенно в этой стране. Я убеждала и спорила, со мной соглашались и не соглашались, а я снова и снова упорно долбила своё. Но лучшим доказательством была я сама, моя жизнь. Женщина во главе государства! Не какая-нибудь церемониальная королева, не яркая и бесполезная игрушка, а истинный руководитель страны, настоящий лидер. Или "настоящая" лидер? Почему мы не боремся с шовинизмом в грамматике? Но я отвлеклась. Постепенно, голоса скептиков стали слабеть, наконец они совсем пропали, и ты, казалось бы, уже могла торжествовать победу… Так почему же сейчас тебе так хочется спрятаться за какую-нибудь широкую мужскую спину. За этой спиной так легко и надежно и можно ничего не бояться. Наверное наконец проснулась в тебе женщина, простая киевско-тель-авивская баба, которая хочет тепла, уюта и надежности за мужниной спиной. А не поздновато ли, бабушка Меир? Или тебе просто хочется спрятаться, малышка Голда? Да, да, не лукавь сама с собой, госпожа, блин, Премьер. Ох как хотелось бы тебе зарыться сейчас с головой в одеяло как в детстве, закрыть глаза и верить, что ты в тепле и в безопасности. И пусть мужики сами разбираются. Это же их мужские игры, верно? Ну почему, почему, они замолкли и смотрят на меня? Чего они от меня ждут?

Комната управления

Голда: Так какова все же обстановка?

Стенографистка: (

на телефоне): Кто-нибудь, кто-нибудь! Обстановка на Суэце?

Освещается задник

Первый: Лахцанит захвачен! Оркаль пал! Милано? Не знаю, что с Милано! Держаться, в бога-душу-мать, держаться! Сейчас подойдут танки!

Второй: Десант в тылу? Насрать на него! Наша работа здесь! Здесь! Мы все подохнем тут, но из форта не уйдем!

Первый: Танки горят! Все горят! Все! Мы остались одни!

Второй: Врешь! Арик прорвется, клянусь! Хоть на одном танке, хоть на одной гусенице, но прорвется!

Комната управления

Стенографистка: (

на телефоне): Кто-нибудь, кто-нибудь! Обстановка на Голанах?

Освещается задник

Первый: Два снаряда на машину! И это все? А потом что? С голым хером против танков?

Второй: И снарядом, и руками, и зубами! И хером тоже, если у тебя на них стоит!

Первый: Откуда вы? Бейт-Шеан? По машинам. Нет, нет времени – по машинам!

Второй: Восемь? Мало! Мало! Все по машинам!

Комната управления

Элазар: Интересно, кто-нибудь из вас задумался о том, что будет после войны?

Даян: Ты что, Дадо, получил хорошие новости с фронта?

Элазар: Не то что бы можно было бы расслабиться, но я верхним чутьем чувствую… Сирийцы выдыхаются. Садат…не знаю…но чувствую близость перелома.

Голда: Я не собачница и не разбираюсь в чутье, но хотела бы тебе поверить. А почему тебя интересует что будет после войны?

Элазар: Ну…

Абба: Потому что, как всегда, нас ожидает наказание невиновных и награждение непричастных.

Даян: Ты это всерьез?

Абба: Где-то наполовину.

Голда: А Обри все делает наполовину.

Элазар: Но ведь кто-то должен будет ответить за ошибки! Если это были всего-лишь ошибки.

Даян: На что это ты намекаешь?

Голда: Мы все ответим.

Элазар: Меня не впутывайте. Я лишь выполняю приказы правительства.

Даян: Даже и не надейся отмазаться!

Элазар: Это ты мне? Да вас обоих будут судить как преступников, как убийц, наконец.

Голда: Ты меня с одноглазым не путай. Я не руковожу армией.

Даян: Ты руководишь страной. И это к твоему дому будут приходить вдовы и стоять молча. О нет, они не будут рвать на себе одежду. Они просто будут молчать. Представила? Как тебе такая перспектива?!

Голда: Не смей. Ты не имеешь права.

Даян: А ты пожалуйся Киссинджеру. Вот телефон, что же ты не звонишь?

Элазар: Оба вы хороши. Один видит обстановку в розовых очках…

Даян: Я признал свою ошибку, все слышали.

Элазар: …А другая ему поддакивает.

Даян: Кто бы говорил! У меня на столе лежит доклад разведки. Интересно, чья там подпись?

Голда: А ты обвини во всем Премьера. Давай, давай, вали все на меня.

Элазар: Я не руковожу страной, я и армией то не могу толком управлять.

Даян: Не можешь, так выйди в туалет и застрелись, смотри не промахнись только!

Элазар: Интересно, как мне прикажешь управлять, если ты все время вмешиваешься.

Даян: Плохому танцору и яйца мешают. А хороший танцует.

Элазар: Вот ты и танцуй, а мы будем воевать. .

Абба: Послушайте, может быть стоит…?

Голда: Заткнись, Обри

Абба выходит на авансцену

Абба: Ну все, повело кота на блядки. Сейчас они перегрызутся совсем и словесная перепалка плавно перейдет в мордобой. Наверное, Моше и Дадо будут уныло молотить друг-друга своими крестьянскими кулаками, а Голда вцепиться им обоим в волосы и непременно завизжит. Я даже представил себе эту сладостную картину. Но пока что лишь воздух накаляется. Неужели не подерутся? А тебе какое дело, Обри? И что же ты делаешь здесь Обри? Ты пока еще министр, но твоя карьера фактически закончилась. Диниц докладывает непосредственно Голде через твою голову и твое министерство превращается в такую же пустышку, в какую Старик превратил Министерство Юстиции. Нужна ли тебе такая синекура? Давно пора угомониться и написать наконец свою книгу. Лукавишь, министр Эвен, все это время ничто не мешало тебе писать ее. Или что-то мешало? Так ты способен быть честным с самим собой или нет? Ты же так хотел донести до людей свое видение современного мира. Что же не так? Вот кончится война, ты сядешь за стол, включишь лампу под зеленым абажуром, возьмешь лист хорошей бумаги, перо и пустишь его бежать справа налево, резво и точно, как ты умеешь. Нет, слева направо конечно, ведь ты будешь писать по английски. Но что-то тебя смущает, верно? Погоди, там, похоже, что-то назревает. Неужели все-таки мордобой?

Комната управления. Ругань продолжается в виде пантомимы.

Стенографистка: Эй вы! А ну все заткнулись!

Голда: Что?

Стенографистка: Молчать!!! (

все молчат) Кто вы?! Я спрашиваю, кто вы?! Лидеры страны или кучка обосравшихся политиканов?!!

Освещается задник

Первый: Что происходит? Мы их остановили? А Будапешт, Будапешт еще держится?

Второй: Я не сплю, я могу еще, я не сплю. Не надо одеяла.

Первый: Лишь бы нам собраться с силами, и держитесь, гады. Только бы часик отдохнуть. Кто-нибудь, смените меня, смените…

Второй: (

сонно) Я не сплю. Не сплю.

Комната управления

Стенографистка: Извините, это я немного…

Абба: Ты молодец, девочка! Только так с ними и надо.

Стенографистка: С ними?

Абба: Ну… с нами

Молчание

Голда: Помолчали? Все мы наконец выпустили пар. Верно? Я спрашиваю, верно?

Элазар: Пожалуй я погорячился

Даян: И я слегка увлекся

Элазар: Слегка?

Голда: А теперь начинаем работать.

Элазар: Как с вами работать? Опять выполнять такие-же блядские приказы?

Голда: Да, придется. Ты же сам говорил, что только выполняешь приказы правительства. А разборки будут после победы!

Элазар: После победы?

Абба: Да, после победы.

Даян: (

задумчиво) После победы.

Голда: Именно, после победы. Тогда можете хоть дуэль устроить.

Даян: Дуэль? А что, это мысль.

Элазар: Согласен, но выбор оружия за мной. Стреляться будем на шестидюймовых гаубицах. Меньшим калибром тебя все равно не достать. Хотя у тебя преимущество – тебе прищуриваться не надо.

Даян: В компенсацию получишь право первого выстрела.

Голда: Все, закончили прения. Работаем…Моше, что ты собираешься предпринять?

Даян: Пусть главнокомандующий скажет.

Элазар: Ну ладно, хрен с вами, слушайте… На Синае у нас есть глубина обороны. Садат не пойдет глубоко, не осмелится, он страшно боится прорыва.

Даян: А Арик только этим прорывом и бредит. Будет Садату прорыв, дай срок.

Элазар: Верно, Арик в заднице у Садата – это наш козырь против него в дополнение к глубине обороны. Поэтому все резервы надо бросить на Голаны.

Даян: Согласен.

Голда: Можете же, когда хотите. Ну, давайте, работайте. (

Стенографистке) Спасибо тебе. И начни, пожалуйста вести протокол.

Стенографистка: Да уж, вы тут такого наговорили. Хорошо хоть, что без протокола.

Голда: Зато от души.

Моше Даян

Авансцена: улица перед входом в Кирию. Неподвижно стоит Женщина. Быстрым шагом появляется Даян. Женщина останавливает его.

Женщина: Простите, я плохо вижу, но мне кажется, что вы важный генерал?

Даян: Да, госпожа, я тут самый важный из всех генералов.

Женщина: Смеетесь над бедной женщиной. Ну, смейтесь, смейтесь. Только скажите, пожалуйста, когда вернется мой Эли?

Даян: Хотелось бы мне вас обнадежить, да не могу. И я не знаю, и никто не знает, ведь война только началась.

Женщина: Да, конечно, я понимаю. Но, видите ли, так тяжело ждать. Казалось бы, с годами можно было бы научится, но нет, ждать становится все труднее.

Даян: Я понимаю.

Женщина: Вначале я ждала Сашеньку – это мой брат. Друзья называли его Алекс, а папа – Сэндр, но для меня он всегда был Сашенькой, ведь он был намного младше меня. Правда, тогда было легче ждать, ведь у меня тоже была винтовка и я тоже… Но это неважно. Вы знаете, тогда, в 48-м еще не было этих телефонов на улице, только в Тель Авиве да и те по большей части были сломаны. А он был в Иерусалиме, ну разве оттуда позвонишь. Вот я и ждала.

Даян: И как?

Женщина: И не дождалась. Сашенька так и не вернулся. Ну что делать, пришлось жить дальше, выйти замуж, родить детей. Вначале у меня родилась дочка, Шуля....

Даян: Извините меня, но меня ждут. Я должен идти.

Женщина: Да, да, конечно. И последите там, чтобы быстрее закончилась эта война.

Даян: Я постараюсь.

Даян уходит.

Голда и Даян в коридоре Кирии.

Голда: Где ты был?

Даян: Где бы я не был, я был на связи.

Голда: Моше, мы сейчас не под протоколом. Из какой постели тебя вытащили?

Даян: В этой постели не слишком мягко, и многие уже легли в нее навечно. Я сейчас с позиций на Голанах.

Голда: Ах, вот оно что. Ну и как там?

Даян: Держимся и будем держаться. Сирийцы выдыхаются, а к нам подходят резервисты, да что я говорю – большинство уже там.

Голда: Но к ним тоже идет подкрепление из Ирака и из Иордании.

Даян: Плевать! Я не про танки говорил, а про дух армии. Главное – ударить в нужный момент, и они побегут.

Голда: Тебе виднее. Ладно, меня ждут.

Входит Стенографистка.

Голда: Ты надолго вышла?

Стенографистка: Я нужна?

Голда: Не сейчас. Можешь пока покурить… без протокола.

Голда уходит.

Стенографистка: Будете ругаться?

Даян: За что? А, за тот позавчерашний случай? Нет, не буду. Как ты сказала? "обосравшиеся политиканы". Да, это как раз про нас.

Стенографистка: Я пожалуй…

Даян: Не, не – все верно. Вот только понимаешь ли ты почему мы все, по твоему изящному выражению, "обосрались"?

Стенографистка: Не считайте меня дурой, пожалуйста. Сейчас вы скажете, что испугались за судьбу страны.

Даян: Ты так не считаешь? Говори, не стесняйся.

Стенографистка: Вам не понравится то, что я скажу.

Даян: Говори, но только будет лучше, если ты не будешь касаться ни Премьера, ни Аббы, ни начальника генштаба. Не то чтобы они были неприкосновенными фигурами, но, как бы тебе сказать…

Стенографистка: Вы не хотите говорить о них у них за спиной, верно?

Даян: Что-то в этом роде. А вот по мне ты можешь пройтись в свое удовольствие. Тем более, что офицеры не слышат. Итак?

Стенографистка: Я думаю, что вы действительно испугались за страну…

Даян: Вот уж – спасибо!

Стенографистка: …Но не только…

Даян: А чего же еще я мог испугаться? За свою шкуру, что ли? Да, есть немало египтян, да и сирийцев тоже, которые не отказались бы меня собственноручно вздернуть на ближайшем фонарном столбе.

Стенографистка: О нет! Этого я не говорила, да и никто не посмеет сказать такое про героя Дгании.

Даян: Тогда что-же? Не тяни. Может быть ты намекаешь на карьеру?

Стенографистка: Ну, перспектива потерять кресло могла бы вас озадачить, разозлить, вогнать в депрессию, наконец, но не напугать же до усрачки.

Даян: Ты сегодня необычайно добра ко мне. Так что же?

Стенографистка: Ненужность!

Даян: Не понял?

Стенографистка: Вас до смерти напугало то что этот что мир изменился и уже не нуждается в таком как вы. Здесь уже не надо вести за собой в атаку и бросаться на пулеметы. Здесь уже никто не позволит высадить десант, не дожидаясь приказа. Здесь победителей судят, а дающих палестинцам работу обвиняют в эксплуатации. Что вам делать в этом новом мире? Вот что вас напугало.

Даян: Ну, не знаю. Ты говоришь страшные вещи. Что-ж мне теперь и не жить, если этому миру я не нужен? Тебе-то самой он нравится?

Стенографистка: Нет, не слишком. Нам с вами значительно ближе черно-белый мир, где есть друзья и враги, и первые отличаются от вторых. С первыми мы дружим, а со вторыми воюем. Только мир уже давно не таков. А сейчас иногда не поймешь где друг, а где враг и не всегда можно победить оружием. Если же не в наших силах это изменить, может стоит поискать свое место в новом мире?

Даян: Неужели ты права? Так что же делать? Уйти? Оставить страну Ицикам и Шимонам? Ну уж точно не сейчас. Вначале мы закончим это войну, потом ответим за свои ошибки по-полной, а там – посмотрим. Верно?

Стенографистка: Не мне давать вам советы.

Даян: Ты их уже даешь. Вот сейчас ты посоветовала мне, ястребу, стать совсем другой птичкой.

Стенографистка: Я бы не назвала вас ястребом, как не назвала бы исключительно человеком войны, несмотря на все военные заслуги. Мы знаем Даяна, заключающего мир и Даяна возрождающего палестинские территории. А вот Даяна, лавируюшего, Даяна комбинирующего или Даяна маневрирующего мне представить трудно.

Даян: То есть, я способен только на простые решения?

Стенографистка: Скорее на прямолинейные. А это больше не работает.

Даян: Знаешь, а ты молодец, девочка. Было бы у меня оба глаза, да будь я на пару лет помоложе…

Стенографистка: Даже и не пытайтесь, я не собираюсь пополнять вашу коллекцию.

Даян: Вообще-то слухи о моих постельных победах несколько преувеличены, хотя, если честно, я и сам способствовал их распространению.. И все же я предпочитаю, чтобы меня помнили по победам на поле боя. В любом случае, извини старика! Можно я пойду, немного покомандую?

Стенографистка: Свободен! (

Даян начинает уходить) …Стоять! (

Даян оборачивается) Последний вопрос, если можно? Это правда, что вы получили Героя Советского Союза за освобождение Севастополя?

Даян: Да, все верно. Только не Севастополя, а Киева, и не Героя, а орден Боевого Красного Знамени. И еще одна маленькая деталь, девочка – это всего лишь легенда.

Уходит

Стенографистка: (

в зал) Легенда?! А вот про Насера такие легенды почему-то не рассказывают.

Абба Эвен

Улица перед входом в Кирию. По прежнему стоит Женщина. Появляется Абба Эвен.

Женщина: Извините, господин, вы ведь идете туда? Скажите, вы не знаете случайно, когда наши мальчики начнут возвращаться?

Абба: Видите ли, госпожа, война все еще идет и хотя положение на фронтах…

Женщина: Да я совсем не про положение на фронтах, я о моем Эли беспокоюсь. Уже четыре дня прошло, а он не звонит. Я там оставила соседку на телефоне, а сама – сюда.

Абба: Я понимаю, но послушайте…

Женщина: Надо же кого-то ждать, правда? А кого мне еще ждать? Я ведь всю жизнь жду. Старшего сына я назвала Сашей, Сашенькой, как моего брата, но все равно все его звали Алексом. И я училась его ждать, у меня уже начало получаться. Вот только этого Сашеньку у меня забрали. Потом сказали, что это был теракт. А на самом деле его просто-напросто убили.

Абба обнимает Женщину

Абба: Я пойду. Не сердитесь, но меня ждут.

Женщина: Ну конечно же, я понимаю. Я ведь тоже жду.

Абба уходит.

Голда и Абба в коридоре Кирии.

Голда: Послушай Обри, что это ты последнее время все больше помалкиваешь?

Появляется Стенографистка и прислушивается.

Абба: Война, дорогая моя, война! Сейчас разговаривают пушки, а дипломаты молчат.

Голда: Это музы молчат, а не дипломаты. Именно сейчас дипломаты должны сказать свое слово.

Абба: Для этого у тебя есть Диниц, твоя послушная марионетка. Или не твоя, а Киссинджера?

Голда: Да ну тебя! (

Стенографистке) Может ты с ним поговоришь? А я пожалуй пойду.

Абба: Ну как, будем говорить или помолчим на брудершафт?

Стенографистка: Пожалуй, вы намолчались за последние дни. Интересно, почему?

Абба: А кому нужны мои слова?

Стенографистка: Вас не слушают!? Вашим мнением пренебрегают!?

Абба: Ну, как сказать…

Стенографистка: Не надо мямлить – это вам не к лицу. Ведь, на самом деле причина совсем не в этом. Верно?

Абба: Продолжайте, пожалуйста. В чем же, по вашему причина моего молчания?

Стенографистка: А вы не обвините меня в энциклопедическом невежестве?

Абба: Приятно, конечно, когда тебя цитируют, но все же, в чем причина?

Стенографистка: Мне кажется, что Аббе Эвену, который был представителем Израиля в ООН было бы что сказать. И послу Израиля в Соединенных Штатах с такой-же фамилией нашлось бы. что заявить. И он прекрасно знает, что его голос будет услышан, несмотря на закулисные интриги и фактическую отставку. Если же он молчит, значит неуверен в себе.

Абба: Полностью уверен в себе только полный идиот.

Стенографистка: Вот этот афоризм я еще не слышала. Я к тому, что вы же убежденный голубь…

Абба: Голубь мира (

хихикает). Только изрядно пощипанный.

Стенографистка: В этом то и дело. Тут дело не в отставке и замене на Диница, тут нечто большее, верно?

Абба: Не знаю, не знаю.

Стенографистка: Знаете, или, по крайней мере, догадываетесь. Вы убедились, только еще не готовы признаться себе самому, что мирный подход не работает с нашими соседями. Когда мы идем на уступки, то только теряем, ведь они-то не готовы ни на малейший компромисс. А если мы ведем переговоры с позиции силы, то не добиваемся ничего. И вы опустили руки. Вы не знаете, что вам делать с этим своим голубиным подходом. А по-другому вы не умеете. Пока не умеете.

Абба: И не думаю, что когда-либо смогу.

Стенографистка: Ну почему? Должен же быть какой-нибудь выход!

Абба: Давайте лучше я спрошу вас – почему люди такие оптимисты? Они думают, что все так или иначе решится полюбовно, что переговоры решат все.

Стенографистка: А вы в это не верите?

Абба: Уже нет… Но никому этого не скажу и вам не советую. Скажи я. что мира не будет никогда, и меня, итак изрядно ощипанного голубя, заклюют и птички справа и птички слева. Видите ли, одни думают, что можно добиться результата, если все отдать, а другие предлагают сначала все забрать, а уж потом отдавать. По сути, они мало отличаются друг от друга.

Стенографистка: Мира не будет?!

Абба: Нет, не будет! Наверное будут периоды перемирия ценой очень больших уступок. Быть может даже удастся наладить отношения с одним-двумя, из наших соседей. Но реального мира не будет.

Стенографистка: Но почему?

Абба: Да потому, что недостаточно хотеть мира, хотя и этого я не вижу. Но, что еще важнее, надо уметь жить мирно. А это не так просто: ведь надо научиться строить, кормить, лечить. Нам самим это дается с большим трудом. А нашим соседям или по крайней мере тем из них, кто не сидит на нефти, с их коррупцией и не слишком созидательной ментальностью, это будет ох, как непросто. Можно, конечно, паразитировать на иностранной помощи, но такую помощь дают пострадавшим от военных действий или от стихийных бедствий, но…

Стенографистка: Но не пострадавшим от самих себя.

Абба: Вы меня поняли. Вот поэтому я и молчу. Думаю, что никто больше не услышит моих афоризмов.

Стенографистка: И вы сдались!? Именно сейчас сдались?! Посмотрите вокруг. Наши армии были разбиты, наши линии обороны прорваны, наше контрнаступление захлебнулось! Но страна не сдалась! А вы капитулировали… Трус! Трус!

Стенографистка плачет. Абба, подходит и обнимает ее, или просто кладет руку ей на плечо.

Абба: Ну не надо так. Зачем вы плачете? Я не хотел так резко. Ну, пожалуйста, не надо.

Стенографистка: (вытирая слезы) Опять мямлите.

Абба: Вы же понимаете, мне, по сути, нечего сказать.

Стенографистка: Нечего? Вам? Автору прекрасных книг, лучшему в мире оратору… Вам нечего сказать?

Абба: Но что?

Стенографистка: Да то самое, что вы сказали мне… Что мира не будет, что надо научиться жить без мира. Долбите это как самый тупой кибуцник, доказывайте это как самый красноречивый дипломат, орите на площадях, со страниц газет, на пикниках, в барах за кружкой пива. Только, пожалуйста, не сдавайтесь, прошу вас. А может быть, когда-нибудь, совсем нескоро, осознав, что те две дороги не ведут к миру, люди найдут новую, пока неизвестную нам и мир все же наступит. Но для этого вы должны не молчать.

Абба: Как хорошо вы сейчас сказали. Вот только не уверен, что я подходящий кандидат. Я ведь не уверен…Я не знаю… Да я просто боюсь.

Стенографистка: Не бойтесь! И обязательно попробуйте. И может быть именно вы найдете этот третий путь к миру.

Абба: А мне не надо его искать. Я его и так знаю.

Стенографистка: Говорите же!

Абба: Боюсь разочаровать вас, ведь этот путь так долог, что может потребовать нескольких жизней. Надо всего-лишь воспитать новое поколение, которое будет ценить жизнь, и свою и чужую. Это должно быть поколение, для которого созидать важнее чем разрушать. Мы, евреи, в этом преуспели за две тысячи лет. Теперь очередь наших соседей.

Стенографистка: Что для этого надо?

Абба: Время и деньги.

Стенографистка: Деньги?

Абба: Да, те самые деньги, которые они тратят на оружие и военную пропаганду, можно направить на совсем другое.

Стенографистка: Но они на это никогда не пойдут.

Абба: Их-то как раз можно заставить, нет, не силой, есть и другие способы.

Стенографистка: Постойте, если не они, то кто-же противится…?

Абба: Мы!

Стенографистка: Мы?

Абба: Да, мы, те из нас, кто не готов ждать десятки, сотни лет. Те, кому нужен мир сейчас, сегодня. Многие из них будут до самого конца отрицать очевидное и тупо переть к призрачной цели. Этих не убедишь ничем, ни фактами, ни доказательствами. Воистину, если факты противоречат нашим убеждениям – тем хуже для фактов! И количество трупов по дороге к цели их не остановит – неважно кто и неважно сколько. Мир! Мир! Мир любой ценой! Среди них есть и более вменяемые, но и этим застилает разум призрачная перспектива немедленного мира. Эти-то в конце концов поймут, ну, увы, нескоро, очень нескоро. Ох, как бы не было поздно.

Стенографистка: Мне страшно. Я сейчас опять заплачу.

Абба: Не надо. Это будет несправедливо по отношению ко мне. Мне ведь тоже хочется заплакать, а я не умею.

Стенографистка: Это нетрудно. Вы научитесь.

Голда Меир

Улица перед входом в Кирию. По прежнему стоит Женщина. Появляется Голда Меир.

Женщина: Простите меня пожалуйста, я плохо вижу, но вы ведь идете туда, правда? Наверное вы все знаете?

Голда: Пожалуй я немного в курсе – мы их тесним на обоих фронтах. Наступление развивается успешно.

Женщина: Спасибо, конечно, но я не об этом. Мне бы знать, когда мой Эли сможет позвонить. Ведь с самого того дня, как началось, ни звонка, ни весточки – ничего. Как вы думаете, он вернется?

Голда: Вернется, обязательно вернется.

Женщина: Вы знаете, наши дети поступают так великодушно, не оставляя нам выбора. Только представьте себе, что нам пришлось бы решать, отправлять их на войну или нет. Я бы не пережила такой ужас. А мой Эли просто взял свой вещмешок, сказал "до свиданья, мама" и ушел. Ну а я осталась ждать. Ведь мы умеем ждать, верно?

Голда: Верно. Мы научились ждать

Женщина: Ну, идите, идите, не надо вам тратить время на глупую старуху.

Голда целует ее и уходит.

Женщина: А я здесь подожду.

Голда уходит

Действие продолжается в Кирие. Входят Голда и Стенографистка

Голда: Покурим? Говорят, я всегда прикуриваю одну от другой. Это наглая ложь и инсинуации, так бывает далеко не всегда. Но что с тобой происходит последнее время, дорогая? О тебе очень тепло отзываются наши министры. Ты говоришь им комплименты?

Стенографистка: Вовсе нет, я их ругаю.

Голда: Тоже нужное дело. Хотя и не всем нравится.

Стенографистка: Это смотря кто ругает. Я им не начальник, точнее, не начальница, не газетный репортер, не политический противник. От меня они согласны услышать такое, на что другим не позволят и намекнуть. К тому же, все это происходит без протокола.

Голда: Не хочешь поругать и меня тоже? И тоже без протокола.

Стенографистка: Вам это надо?

Голда: Ты же видела меня в первые часы войны. Не самое приятное зрелище, ты не представляешь как мне самой было противно от этой своей слабости, от липкого, мерзкого страха. Хорошо еще, что ты нас быстро построила в три ряда (

Стенографистка смотрит недоуменно)… Ну, я имею в виду то как ты нас приструнила. Что же с нами тогда произошло? Это.. это… Не знаю… Как будто мир обрушился.

Стенографистка: Закончится война, уволюсь и пойду учиться на психотерапевта.

Голда: Больше ничего не скажешь?

Стенографистка: Вот вы сказали

: "Мир обрушился"? Какой мир?

Голда: То-есть, что значит "какой"?

Стенографистка: Чей мир обрушился? Ваш внутренний мир?

Голда: (

неуверенно) Наверное – он.

Стенографистка: А какой этот мир? Мир в котором министр обороны мудр и предусмотрителен? В котором начальник генштаба профессионален, а разведка докладывает точно? Оказывается, все не совсем так.

Голда: Совсем не так, я бы сказала.