Жюль Верн

МИХАИЛ СТРОГОВ

От издателя

Уважаемый читатель,

Едва ли можно оспорить утверждение о том, что француз Жюль Верн является одним из самых знаменитых писателей мира. Более шестидесяти произведений на десятках языков всех континентов Земли — это Жюль Верн. Поколения удивленных, восхищенных, просветленных мальчишек и девчонок всех рас и народов — это тоже Жюль Верн. Блестящий фантаст и гениальный Выдумщик — все Жюль Верн…

О предлагаемой Вашему вниманию книге хочется сказать в добром старинном стиле, чуть торжественно и высокопарно:

Восточно-Сибирское книжное издательство имеет честь представить на Ваш суд новую книгу великого Жюль Верна, его единственный «русский» роман — «Михаил Строгов».

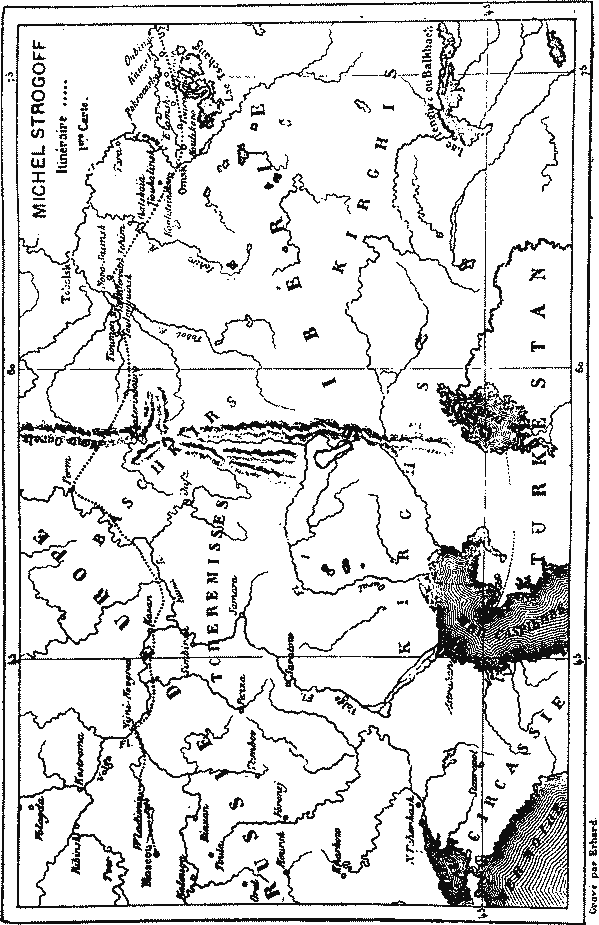

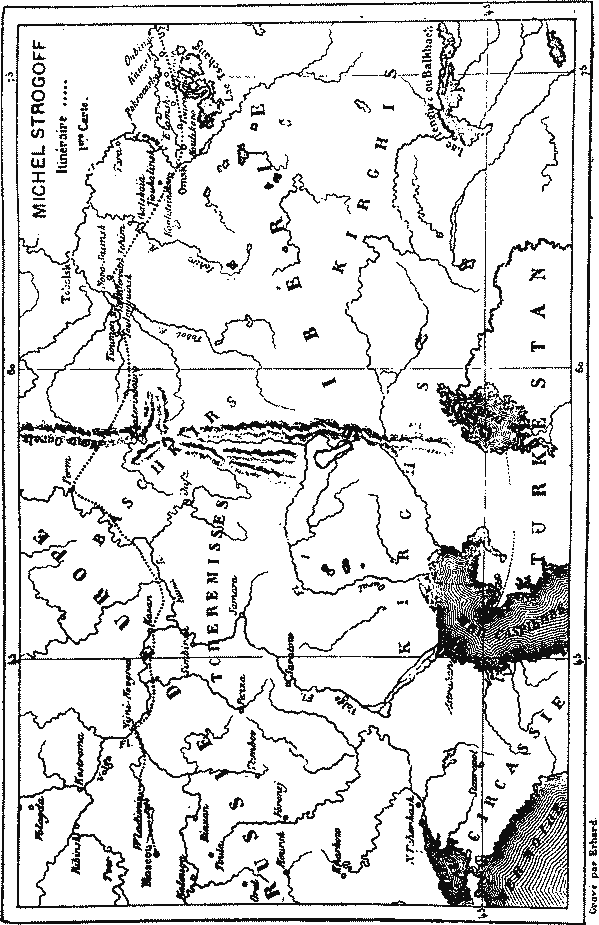

Вы удивлены, читатель? Вам показались странными слова «новая книга»? Но и мы не оговорились. Произведение, которое Вы прочтете, действительно новое для россиян. За сто семнадцать лет своего существования — впервые книга была издана в Париже в 1875 году — «Михаил Строгов» лишь дважды небольшими тиражами выходил на русском языке. В последний раз его опубликовал известный издатель Сойкин в 1907 году.

Запрещали «Михаила Строгова» тоже дважды: сначала цензоры российского государя в 1876 году — запрет продлился до 1900 года; затем в 1917 году и на все годы советской власти.

Вот мы и подошли к главному вопросу: почему? Почему в России был запрещен роман, который по отзывам многих, в том числе И.С. Тургенева, считался одним из лучших у писателя?

И тут необходимо хотя бы вкратце коснуться сюжета.

Роман начинается с тревожного сообщения: министр внутренних дел докладывает российскому императору о том, что прервана связь с Иркутском. И даже более того, со всей Восточной Сибирью. Линия телеграфной связи повреждена не случайно: по всей Сибири идет восстание. Местные инородческие племена — для Жюль Верна почти все они «татары» — плюс среднеазиатские ханства под предводительством грозного Феофар-Хана задались целью отчленить, отрезать от России Сибирь… Блестящий российский офицер, курьер царя Михаил Строгов, спешит в далекий Иркутск с важнейшей императорской депешей; его цель — спасти находящегося в Иркутске брата царя, Великого князя, и, таким образом, сорвать заговор…

То есть, перед нами беллетристика в чистейшем виде, неправдоподобный, но талантливый вымысел. Даже по замечанию того же И. С. Тургенева — «…неправдоподобие книги Верна заключается в нашествии бухарского хана на Сибирь. Это все равно, как если бы я захотел изобразить захват Франции Голландией». А такого, понятно, не может быть.

Все признают, что неправдоподобно, что «не может быть» — и, тем не менее, запрещают.

Причин для запрета как минимум две. Во-первых, русская цензура всегда с невероятной осторожностью рассматривала все, что имело даже косвенное отношение к императору и его семье. Во-вторых — и это самое главное! — в романе французского писателя затрагивался чувствительнейший российский нерв: у политиков он называется «национальным вопросом». Впрочем, нерв даже не «затрагивался», за нерв порой немилосердно дергали. Проблемы инородцев, их недовольство, их неповиновение наконец…

Дальше продолжать, видимо, не следует. Не дело издателей раскручивать и смаковать политические проблемы. Куда важнее объяснить, почему мы решили издать спорный с политической точки зрения и даже в чем-то болезненный для нас, россиян, роман?

Ответ может быть кратким и однозначным: потому, что написал его

ЖЮЛЬ ВЕРН

Затем еще, что написан он с глубокой симпатией и даже с любовью к России. Затем, наконец, что «Михаил Строгов» не столько даже «русский», сколько «сибирский» роман, и не нам ли, жителям сибирским, первым издавать его и прочитывать?!..

Итак, перед Вами, читатель, — неизвестный Жюль Верн. Вам судить, насколько он интересен или сведущ в наших российских проблемах. Мы со своей стороны более всего заботились о том, чтобы перевод романа был как можно более точным и близким к оригиналу; понятно, что в предлагаемом тексте пет ни малейших сокращений. Мы же постарались сохранить даже неточности, которые допустил великий писатель, касались ли они географии или этнографических вопросов. Неточности тоже по-своему интересны, они позволяют лучше понять, как смотрит на нас талантливейший из европейских Выдумщиков. Не будем забывать и о том, что несмотря на запрет у нас, в Европе, особенно во Франции «Михаил Строгов» популярен необычайно вот уже целых сто лет. Поколения европейских туристов, выезжая в Россию, в Сибирь, начинали и начинают знакомство с нами с помощью «Михаила Строгова».

Последуем же и мы их примеру: вслед за удивительным российским офицером отправимся в далекий Иркутск.

А. Просекин

Часть первая

Глава I

Праздник во Дворце

— Ваше величество, свежая депеша!

— Откуда?

— Из Томска…

— А есть ли связь с городами восточнее Томска?

— Прервана со вчерашнего вечера.

— Посылайте, генерал, телеграммы в Томск ежечасно и держите меня в курсе всех событий.

— Слушаюсь, государь! — ответил генерал Кисов.

Разговор этот случился в два часа ночи, в самый разгар придворного бала, даваемого а Новом Дворце. Весь вечер музыканты Преображенского и Павловского полков не переставали играть польки, мазурки и вальсы лучшего репертуара. Изысканные пары танцующих заполнили роскошные залы дворца, недавно воздвигнутого рядом со старыми каменными палатами, пережившими в прошлом Столько ужасных драм, что отзвуки их, взбудораженные веселыми мелодиями, и сейчас, казалось, витали в воздухе.

Церемониймейстер дворца имел прекрасных помощников. Великие князья, их адъютанты, камергеры, старшие офицеры умело руководили танцами. Великие княгини, блистающие бриллиантами, статс-дамы и камер-фрейлины в роскошных бальных платьях демонстрировали безукоризненное танцевальное искусство перед московским высшим обществом. Но вот зазвучала мелодия полонеза, непременного танца для подобного торжества, и все приглашенные медленно заскользили по паркету; под светом сотен люстр, многократно отраженных в зеркалах, проплывали белые кружевные платья, чередуясь с мундирами, украшенными орденами, — это было ослепительное зрелище. Большой зал, самый великолепный из всех залов Нового дворца, являл собою как бы роскошную раму, обрамляющую это блестящее общество. Богато расписанный позолотой свод, чуть тронутый налетом времени, сверкал огнями. Портьеры из парчи с пышными складками были окрашены в теплые алые тона, которые резко ломались в углах тяжелой ткани.

Яркий свет, проходивший сквозь чуть запотевшие стекла широких арочных проемов, походил на отблески пожара и еще сильнее подчеркивал черноту ночи, окутавшей сверкающий дворец.

Контраст тьмы и света не мог не привлечь внимания тех, кто не мог танцевать. Задерживаясь ненадолго у высоких окон, они видели смутно вырисовывавшиеся купола церквей на фоне ночного неба, мерно шагающих под резными балконами часовых с ружьями на плече, в остроконечных шлемах с пышными султанами, пламенеющими от блеска огней, и слышали чеканные шаги патрульных, отбивающих такт на каменных плитах, пожалуй, отчетливее танцоров на паркете. Время от времени часовые перекликались, а иногда резкий сигнал трубы вплетался в звучание оркестра, привнося тревожную нотку. Прямо перед фасадом в столбах оконного света виднелись темные громады кораблей, плывущих вниз по течению реки, воды которой, усеянные мерцающими отсветами сигнальных огней, омывали опоры террас.

Главное лицо на балу, тот, кто давал этот праздник и кому генерал Кисов оказывал самые высокие почести, был одет просто — в мундир гвардейского офицера. И это было не позерством, а скорее привычкой человека, равнодушного к роскошным костюмам. Его внешний вид особо бросался в глаза, когда он появлялся в сопровождении эскорта казаков, грузин и лезгин в ярких кавказских мундирах.

Высокий, с приветливым, спокойным, в то же время озабоченным лицом, человек переходил от одной группы людей к другой, однако сам говорил мало, и казалось, он пропускает мимо ушей и беззаботный разговор молодежи, и важные речи государственных мужей и дипломатов всех крупных стран Европы. Двое, а может, трое самых проницательных политиков — физиономистов по роду своей деятельности — отметили на лице хозяина дворца симптомы беспокойства, но причина его была им неизвестна, а спросить никто не осмелился бы. Как бы там ни было, но человек в гвардейском мундире явно не желал, чтобы его потаенные тревоги нарушили плавный ход этого великолепного праздника, и так как он был одним из немногих государей, которого привык слушаться весь мир, ничто не могло остановить бал ни на минуту.

Тем временем генерал Кисов передал офицеру очередную депешу из Томска и ждал приказа удалиться, но тот медлил. Изучив телеграмму, он еще больше нахмурил лоб. Рука его машинально легла на эфес сабли, но он тут же поднял ладонь к глазам и на минуту прикрыл их. Казалось, сильный свет мешает ему, и он ищет темноты, чтобы сосредоточиться на своих мыслях.

— Что же, — отвел он генерала Кисова к одному из окон, — со вчерашнего вечера у нас нет связи с Великим князем, моим братом?

— Так точно, связи нет, Ваше величество, и боюсь, что скоро мы лишимся возможности посылать в Сибирь и депеши.

— Но ведь войска Амурской и Якутской провинций, а также Забайкалья получили приказ незамедлительно идти на Иркутск?

— Этот приказ мы успели передать в последней телеграмме за Байкал.

— Имеем ли мы постоянно действующую связь с Енисейском, Омском, Семипалатинском и Тобольском с начала мятежа?

— Так точно, Ваше величество, наши депеши доходят туда, и мы уверены, что татары

[1] пока не продвинулись за Иртыш и Обь.

— Есть ли какие известия о предателе Иване Огареве?

— Никаких, — отметил генерал Кисов. — Министр внутренних дел не может подтвердить переход им границы.

— Пусть немедленно отправят описание его личности в Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург, Касимов, Тюмень, Ишим, Омск, Еланск, Колывань и Томск, во все телеграфные отделения, с которыми у нас еще есть связь.

— Сию минуту будет исполнено, Ваше величество! — ответил генерал Кисов.

— И хранить обо всем молчание!

Генерал почтительно склонил голову в знак согласия, смешался с толпой, а вскоре незаметно покинул бальный зал. Офицер еще несколько минут оставался задумчивым, но когда вернулся к гостям, оживленно беседующим в разных уголках зала, лицо его вновь обрело спокойствие и уверенность, которых он лишился на какое-то время.

И все же важное событие, которое они только что обсуждали, вовсе не составляло такой тайны, как думали офицер и генерал Кисов. О нем еще не говорилось в официальных кругах, его еще не обсуждали досужие языки, но некоторые высокопоставленные чины были более или менее точно проинформированы о событиях, происходящих в Сибири. Еще удивительнее было другое — то, о чем они знали довольно приблизительно, о чем боялись говорить даже в дипломатическом корпусе, сейчас подробно обсуждали вполголоса двое приглашенных, не выделяющихся ничем, без мундиров и без единого ордена.

Какими путями двое простых смертных овладели информацией, о которой не могли подозревать куда более важные персоны? Может быть, они имели дар предвидения? Или обладали сверхчувствительными способностями, позволяющими проникать за пределы человеческих возможностей? А может, имели особый нюх на самые секретные новости? Во всяком случае, привычка жить для информации и посредством информации существенно изменила их человеческую сущность.

Из двух этих мужчин один был англичанин, другой — француз. Оба высокие и худые. Южанин из Прованса — брюнет, а джентльмен из Ланкастера — рыжий. Англичанин, чопорный, холодный, флегматичный и экономный в словах и движениях, словно бы говорил или жестикулировал при помощи некоего механизма, включающегося через равные промежутки времени. Напротив, француз, живой и бойкий на язык, одновременно двигал губами, глазами, руками и, казалось, имел про запас не менее двадцати способов выражения мысли, тогда как его собеседник обладал одним, и то стереотипным.

Несходство их наружностей без труда бы обнаружил и самый ненаблюдательный человек, но опытный физиономист, вглядевшись в этих иностранцев, тут же определил бы их сущность: если француз, был «весь глаза», то англичанин — «весь уши».

Зрение француза было отточено постоянной практикой. Сетчатка его глаз улавливала малейшие изменения, как у фокусников, успевающих выделить нужную карту в быстро мелькающей колоде. Разумеется, у француза было в высшей степени развито свойство, которое называют зрительной памятью.

Англичанин же, как будто был специально создан, чтобы слушать и слышать. Слух его, уловив чей-то голос, более уже не забывал его и мог через десять, через двадцать лет отличить из тысячи других. Уши англичанина, конечно, не могли быть такими же чуткими и подвижными, как у животных, но поскольку ученые установили, что человеческие уши лишь условно неподвижны, можно было утверждать, что он всегда держал их на макушке.

Отметим, что совершенные слух и зрение этих двух мужчин прекрасно служили им, помогая в работе, так как англичанин был корреспондентом «Дейли Телеграф», а француз — корреспондентом… какой-то газеты или нескольких газет, он о том умалчивал. Когда же его спрашивали, любезно отвечал, что состоит в переписке со «своей кузиной Мадленой». На самом деле этот, на первый взгляд, легкомысленный французик был проницательным, умным и хитрым человеком. Болтая обо всем без разбора, он тщательно скрывал свое страстное желание узнавать, в то же время никогда не открывал ни кому своей души. Красноречие помогало ему молчать о главном. Пожалуй, он был даже более скрытен и осторожен, чем его коллега из «Дейли Телеграф».

Оба они присутствовали на балу во Дворце в ночь с 15 на 16 июля в качестве корреспондентов, и, само собой разумеется, были увлечены своей миссией. Они были без ума от своей профессии, им нравилось нестись, подобно гончим, по следу самых горячих новостей, и ничто не могло ни испугать, ни остановить в их неуемном стремлении достичь успеха. Это были люди хладнокровные и смелые. Подобно жокеям, ведущим бег с препятствиями, охотясь за информацией, они преодолевали заграждения, переплывали реки, прыгали в седла и обходили своих соперников с несравненной горячностью чистокровных скаковых лошадей, которые или приходят первыми, или погибают!

Впрочем, их издания не жалели денег — и это был самый совершенный, самый верный способ добычи информации, известный до настоящего дня. К чести их, они никогда не подглядывали в замочные скважины за личной жизнью и действовали только тогда, когда были затронуты политические или общественные интересы. Словом, они готовили то, что уже несколько лет именуется «большим военно-политическим репортажем».

Однако, узнав их поближе, вы бы обратили внимание на то, что каждый из них имел свою манеру оценивать события и их последствия, свою особую точку зрения на факты. Но порицать их за это было нельзя, работали они всерьез и не щадили себя.

Француза звали Алсид Жоливе. Имя английского корреспондента — Гарри Блаунт. Они встретились впервые. О празднике в Новом Дворце каждому было поручено дать отчет в своей газете. Несходство характеров в соединении с профессиональной завистью заставило их не испытывать особой симпатии друг к другу. Однако они и не избегали общения, каждый по-своему предугадывая грядущие события. Два стрелка охотились в одних и тех же заповедных местах. То, что упускал один, мог добыть другой. Таким образом, существовал общий интерес, заставляющий их обмениваться информацией и договариваться.

В этот вечер оба были настороже. В воздухе что-то чувствовалось. «Был бы это перелет уток, — говорил Алсид Жоливе, — стоило бы пострелять!»

После ухода генерала Кисова репортеры поделились ощущениями, заодно прощупывая, что знает о событиях Другой.

— Правда, месье, сегодняшний бал очарователен! — любезно сказал Алсид, посчитав нужным начать разговор этой в высшей степени французской любезностью.

— Я уже телеграфировал, великолепно! — холодно ответил Гарри, употребляя универсальное английское слово, словно специально изобретенное гражданами Великобритании для выражения восхищения.

— Однако, — добавил Алсид, — я посчитал необходимым в то же время передать моей кузине…

— Вашей кузине?.. — удивленно переспросил Гарри.

— Да, — повторил Алсид, — моей кузине Мадлене… Именно с ней я переписываюсь. И ей нравится получать самые свежие новости! Так вот, я не мог не сказать ей, что лицо монарха на этом балу, показалось мне, было чем-то омрачено.

— Мне же он показался сияющим, — проговорил Гарри, видимо, не желая выказывать своих мыслей на этот счет.

— Конечно же, вы заставили его «сиять» и на страницах «Дейли Телеграф»!

— Вот именно.

— Не припомните ли вы, месье Блаунт, — сказал Алсид, — что произошло в Закрете в 1812 году?

— Еще бы, помню, как если бы сам там был, — ответил англичанин.

— Тогда, — продолжал Алсид, — вам известно, что во время бала, данного в его честь, императору Александру сообщили, что Наполеон только что форсировал Неман. Но император и не подумал покинуть бал и не выказал большого беспокойства по поводу чрезвычайной вести, а ведь оно могло стоить ему империи…

— Беспокойство удалось скрыть и нашему хозяину, когда генерал Кисов сообщал ему о том, что телеграфная связь с Иркутском прервана.

— Верно.

— Ах, и вы знаете это?

— Почему бы нет?

— Что касается меня, то как бы я мог не знать, если моя последняя телеграмма ушла в Удинск, — удовлетворенно заметил Алсид.

— А моя только в Красноярск, — ответил Гарри тоном менее довольным.

— Тогда вы должны знать, что войскам в Николаевске уже отданы приказы?

— Да, сэр, в то же самое время, когда казакам Тобольска передали приказ о мобилизации.

— Все уже изменилось, месье Блаунт, но, поверьте, эти меры мне также были известны, и о них моя любезная кузина будет знать уже завтра!

— Точно так же, как и мои читатели, сэр Жоливе.

— Чертовски интересно наблюдать за всем, что происходит!

— И слышать, что говорится обо всем этом!

— Разворачивается интересная кампания.

— Буду за ней следить.

— Тогда, возможно, мы встретимся снова на территории не такой надежной, как паркет этого зала.

— Менее безопасной, да, но…

— И менее скользкой! — подхватил Алсид своего коллегу, который, сделав шаг назад, оступился и потерял равновесие.

На этом репортеры распрощались, вполне довольные, что никто из них не опередил другого. В этой игре они были на равных.

В это время распахнулись двери в соседние залы, заставленные длинными столами, богато сервированными дорогой фарфоровой с позолотой посудой. Посредине стола, предназначенного для царствующих особ и дипломатического корпуса, сверкала бесценная ваза, изготовленная на лондонской фабрике, а вокруг этого шедевра переливались в свете люстр тысячи предметов самого восхитительного сервиза, который когда-либо появлялся на фабриках Севра. Приглашенные направились в залы, где был подан ужин. В ту же минуту вернулся генерал Кисов и быстрым шагом подошел к гвардейскому офицеру.

— Что еще? — нетерпеливо, так же как и в первый раз, спросил тот.

— Ваше величество, телеграммы более не проходят Томск.

— Курьера ко мне сию же минуту!

Офицер покинул зал и удалился в расположенный за его стеной рабочий кабинет, обставленный простой дубовой мебелью. Лишь несколько картин Горация Верне украшали его стены. Офицер распахнул стеклянную дверь, словно ему было душно, и вышел на балкон подышать свежим воздухом, который изливала прекрасная июльская ночь.

Взошла луна, и в призрачном свете была видна кремлевская стена, окружающая два собора, три дворца и оружейную палату. За стеной четко вырисовывались Китай-город, Белый город, Земляной город, дальше шли кварталы в европейском стиле, соседствующие с азиатской архитектурой и китайскими поселениями, — над ними возвышались башни, колокольни, купола трехсот церквей, увенчанных серебристыми крестами. Неширокая река плавно несла свои воды, отражающие лунный свет. И все это тянулось на сорок километров.

Это была Москва-река, это был город Москва, и эта крепость была Кремлем, и офицер в гвардейском мундире, стоящий на балконе со скрещенными руками, с нахмуренным челом и слушающий долетающий из залов Нового Дворца шум, был русский царь.

Глава II

Русские и татары

Государь имел веские причины в разгар бала покинуть своих подданных, среди которых были самые именитые люди Москвы, — за Уралом происходили слишком важные события. Опасное нашествие угрожало отнять у России ее сибирские провинции.

Азиатская Россия, или Сибирь, занимает площадь около одиннадцати миллионов квадратных верст и насчитывает приблизительно два миллиона жителей. Простирается она от уральских гор, отделяющих ее от европейской части Тихого океана. На юге она граничит с Туркестаном и Китаем, а на севере ее берега омывает Ледовитый океан — от Карского моря до самого Берингова пролива. Вся она поделена на губернии: Тобольскую, Енисейскую, Иркутскую, Омскую, Якутскую, а кроме этого, включает два отдаленных округа: Охотский и Камчатский и имеет две области московского подчинения: Киргизскую и Чукотскую.

Это огромное дикое пространство, включающее более ста десяти градусов с запада на восток, является в то же время и местом ссылки для преступников.

Два сибирских генерал-губернатора представляют царскую власть на этих необозримых просторах. Один находится в Иркутске, столице Восточной Сибири, другой — в Тобольске, столице Западной Сибири. Река Чуна, приток Енисея, разделяет эти две Сибири.

На этих богатых и плодородных равнинах не проложены еще железные дороги. Ни она из них еще не дотянулась до сибирских рудников, делающих тот край более богатым под землей, чем на ее поверхности. Летом здесь путешествуют в тарантасах или телегах, а зимой — в санях. И только телеграфный провод, длиной более восьми тысяч верст, — единственная связь между Западной и Восточной Сибирью. От Урала он проходит через Екатеринбург, Касимов, Тюмень, Ишим, Омск, Еланск, Колывань, Томск, Красноярск, Нижнеудинск, Иркутск, Нерчинск, Стрелинск, Албазин, Благовещенск, Николаевск, каждое переданное до конечного пункта слово стоит шесть рублей девятнадцать копеек. Телеграфное отправление связывает Иркутск с Кяхтой, что находится на монгольской границе, а оттуда, всего за тридцать копеек, депеши отправляются почтой в Пекин и доходят за две недели.

И вот теперь эта телеграфная связь между Екатеринбургом и Николаевском прервалась, сначала не доходя до Томска, а спустя несколько часов — где-то между Томском и Колыванью. Потому, получив очередное донесение генерала Кисова, царь немедленно распорядился: «Курьера ко мне, сию же минуту!»

Государь неподвижно стоял у раскрытого окна своего кабинета, пока привратник не открыл двери и на пороге не появился шеф жандармов.

— Входите, генерал, — коротко сказал царь и добавил, — расскажите все, что вам известно об Иване Огареве.

— Он чрезвычайно опасный человек, Ваше величество, — ответил министр внутренних дел.

— Кажется, он был в чине полковника?

— Так точно, Ваше величество.

— Умен ли этот бывший офицер?

— Очень, но необуздан, крайне самолюбив. Ввязался в опасные интрига, был разжалован лично Его высочеством Великим князем и сослан в Сибирь.

— Давно?

— Два года назад, но вернулся в Россию через полгода, помилованный Вашим величеством.

— И с тех пор больше не бывал в Сибири?

— К сожалению, возвращался, но на этот раз по своей воле, —ответил министр внутренних дел. И добавил, снизив голос:

— Государь, было время, когда сосланные в Сибирь обратно уже не возвращались!

— Пока я жив, Сибирь будет краем, откуда возвращаются!

Царь имел полное право произнести эти слова, он не раз проявлял свое милосердие, доказывая, что русское правосудие справедливо.

Министр внутренних дел промолчал, но было очевидно, что он не сторонник полумер. По его мнению, кто пересек Уральские горы под конвоем, уже никогда вновь пересекать их не должен. Однако при этом царе дело обстояло совсем не так, и шеф жандармов искренне жалел об этом. Как, отменено пожизненное заключение для уголовников? Как, политические ссыльные возвращаются из Тобольска, Якутска, Иркутска? По правде говоря, министр внутренних дел, привыкший к неограниченной власти и не умеющий прощать, не мог принять этого мягкотелого правления! Он продолжал молчать, ожидая расспросов государя. И они не замедлили последовать.

— Что ж, Иван Огарев так и не вернулся в Россию из своего сибирского путешествия? — спросил царь. — И цель его поездки, до сих пор неясна?

— Он вернулся.

— Полиция потеряла его след?

— Никак нет, государь, ведь каторжанин становится по-настоящему опасным лишь когда помилован!

Царь нахмурился. Шефу жандармов не следовало бы заходить так далеко в своих высказываниях. Впрочем, его упрямство по крайней мере было равным его безграничной преданности престолу. Царь же был выше осторожных упреков в свой адрес по поводу его внутренней политики и продолжал задавать вопросы:

— В конце концов, где же находился Огарев?

— В Пермской губернии.

— Где именно?

— В самой Перми.

— Что же он там делал?

— Вроде бы ничего, и его поведение не вызывало подозрений.

— Разве он не был под нашим наблюдением?

— Нет, государь.

— Когда он покинул Пермь?

— Еще в марте.

— Чтобы отправиться..?

— Этого не знает никто.

— Ну а я знаю! — неожиданно сказал царь. — Мне лично были адресованы несколько анонимных донесений, миновавших полицию. И теперь, когда а Сибири происходят известные события, есть все основания верить в их достоверность.

— Государь, вы хотите сказать, что Иван Огарев причастен к вторжению татар? — воскликнул шеф жандармов.

— Да, генерал, и я сейчас расскажу то, чего ты не знаешь. Огарев, покинув Пермь, пересек Урал и подался в киргизские степи, где попытался, правда, безуспешно, поднять на бунт кочевников. Тогда он проник на юг, в Туркменистан. И там, в Бухаре, Коканде, Кундузе, нашел сообщников, ханов, согласившихся послать свои отряды в сибирские провинции и попытаться отторгнуть эту часть моей империи. Восстание готовилось в тайне, потому и разразилось как гром в ясном небе. Оттого теперь и пути, и средства связи между Западной и Восточной Сибирью прерваны! Более того, Огарев жаждет мести и готовит покушение на жизнь моего брата!..

Царь говорил взволнованно, быстрым шагом расхаживая по кабинету. Министр внутренних дел, ничего не отвечая, думал про себя, что во времена, когда императоры России не миловали преступников, планы Огарева не могли бы воплотиться в кровавые дела. Так он молчал несколько минут, затем приблизился к царю, опустившемуся в кресло.

— Ваше величество, — спросил он, — вы уже, несомненно, отдали приказ о немедленном подавлении восстания?

— Конечно, — ответил царь, — в последней телеграмме, дошедшей до Нижнеудинска, был отдан приказ о выдвижении войск Енисейской, Иркутской, Якутской губерний, а также из Забайкалья и с Амура. Одновременно подразделения из Перми и Нижнего Новгорода форсированным маршем направляются на Урал, где соединятся с казаками. Но потребуется несколько недель, чтобы они настигли противника.

— Значит, брат Вашего величества, Светлейший князь, изолирован в Иркутске и не имеет прямой связи с Москвой?

— К сожалению, нет.

— Но, должно быть, ему известно из последних депеш, какие меры приняты Вашим величеством для его спасения и какую помощь ждать со стороны?

— Обо всем этом он осведомлен, но не знает, что Огарев — предатель и мятежник, и что в его лице он имеет опаснейшего, озлобленного врага. Ведь впервые он попал в опалу именно к моему брату. А тот даже не знает его в лицо. Думается, план Огарева состоит в том, чтобы пробраться в Иркутск и там под вымышленным именем предложить Великому князю свои услуги. Войти в доверие, а когда татары осадят Иркутск, сдать город, а, с ним и моего брата. Жизнь Великого князя находится в большой опасности. Вот что мне известно из анонимных посланий. Этого не знает Великий князь, а знать должен!

— Государь, потребуется умный и смелый курьер…

— Я уже жду его.

— Необходимо торопиться, Ваше величество, — добавил шеф жандармов, — так как, позвольте заметить, сибирские земли благоприятствуют мятежам!

— Не хотите ли вы сказать, генерал, что ссыльные встанут на сторону мятежников? — вскричал государь, не совладав с собой при столь явном намеке министра внутренних дел.

— Прошу прощения, Ваше величество… — пробормотал тот, так как эта мысль действительно уже витала в его неспокойном и недоверчивом уме.

— Я не сомневаюсь в истинном патриотизме ссыльных!— сказал Царь.

— Но в Сибири живут не только политические ссыльные, но и осужденные по другим статьям, — заметил шеф жандармов.

— Уголовники? Этих, генерал, я оставляю на ваше попечение. Они — подонки. У них нет родины. Этот мятеж направлен даже не против императора, а против самой России, той страны, которую ссыльные надеются когда-нибудь вновь увидеть… и которую снова увидят! Нет, никогда ни один честный русский не вступит в союз с инородцами на погибель земли российской!

Царь был вправе рассчитывать на патриотизм тех, кого его политика временно держала в Сибири. Милосердие, ставшее основой его власти, немалые послабления, внесенные им в некогда ужасные законы, гарантировали ему преданность оступившихся подданных — тут он ошибиться не мог. Но это обстоятельство не облегчало, однако, положения дел, следовало опасаться, что значительная часть киргизских племен присоединится к захватчикам.

Киргизы делятся на три ханства: большое, среднее и малое, вместе это приблизительно четыреста тысяч юрт, два миллиона душ. Одни из ханств являются независимыми, другие признают господство России или Хивы, Коканда, Бухары. Самая богатая и многочисленная Средняя орда кочует между реками Сара-Су, Иртыш,

Верхний Ишим. Большая орда раскинулась на пространствах восточнее, и ее владения упираются в границы Омской и Тобольской губерний. Следовательно, если восстанут эти племена, азиатская часть России окажется отрезанной от империи.

Киргизы, совершенно неопытные в военном искусстве, — были скорее ночными грабителями и захватчиками караванов, чем солдатами регулярной армии. Как сказал об этом русский историк: «…каре хорошо обученных пехотинцев отбивает атаку в десять раз превосходящей их массы киргизов, а одна пушка может уничтожить их в невероятном количестве».

Все это так, но ведь еще нужно, чтобы это каре опытных пехотинцев прибыло в восставший край, чтобы пушки покинули артиллерийские парки в русских провинциях, удаленных от места схватки на две-три тысячи верст. Однако, кроме единственного тракта, соединяющего Екатеринбург с Иркутском, других удобных путей в заболоченных степях нет, и пройдет несколько недель, прежде чем русские войска смогут отбросить татарские орды.

Омск — военный центр Западной Сибири — предназначен сдерживать нашествие киргизских племен. Здесь проходит граница, которую неоднократно нарушали эти непокорные кочевники, и в военном министерстве имели все основания полагать, что Омск находится в большой опасности и, что вполне вероятно, казачьи заставы, растянутые между Омском и Семипалатинском, уже атакованы во многих местах. Итак, возникла реальная опасность, как бы «великие султаны», управляющие киргизскими уездами, не приняли добровольно господство южных соседей, таких же мусульман, как и они, или подчинились им силой; и как бы к ненависти, вызванной порабощением, не добавилось ненависти религиозной.

И в самом деле, с давних пор Туркестан, и особенно Бухарское, Кокандское, Кундузское ханства, пытались как силой, так и убеждением освободить киргизские племена от московского владычества.

Этот обширный край разделен на несколько государств, которыми управляют ханы, отсюда и название — ханства. Крупнейшие из них: Бухарское, Хивское, Кокандское, Кундузское и другие.

Самое значительное и грозное — Бухарское ханство. России уже не раз приходилось бороться с его правителями, которые стремились навязать киргизам свое владычество и поддерживали их борьбу за освобождение от господства Москвы. Нынешний правитель Феофар-Хан следовал по стопам своих предшественников.

Бухарское ханство простирается с севера на юг, между 37-й и 41-й параллелями, с Востока на запад между 61° и 66° долготы, то есть на площади, равной примерно 40 000 квадратных миль. Это государство насчитывает два миллиона пятьсот тысяч жителей, имеет шестидесятитысячную армию, которая утраивается во время войны, и кроме того — тридцать тысяч всадников. Эта богатейшая страна, имея всяческие полезные ископаемые, разнообразный животный и растительный мир, увеличивала свои владения, присоединяя сопредельные территории.

В государстве насчитывается двадцать девять крупных городов. Бухара, окруженная восьмимильной крепостной стеной с башнями, прославленная еще Авиценной и другими учеными X века, считается центром мусульманской культуры и относится к числу самых известных в Центральной Азии. Самарканд, владеющий могилой Тамерлана и знаменитым дворцом, где хранится голубой камень, на котором должен посидеть каждый новый хан, также защищен мощной крепостью. Карачи, обнесенный тройной оградой, раскинулся в оазисе, к тому же окруженном топью, и потому почти неприступен. Чарджоу находится под защитой двадцатитысячного населения; и наконец, города Катта-Курган, Нурата, Джизах, Пайканд, Каракул, Хузар входят в число труднодоступных с военной точки зрения. Бухарское же ханство, защищенное горами, изолированное от мира глухими степями, — по-настоящему опасное государство, и Россия вынуждена противопоставлять ему крупные силы.

Итак, именно честолюбивый, свирепый Феофар правил этим уголком Центральной Азии. Опираясь на других правителей — особенно на Кокандского и Кундузского ханов, жестоких воинов, грабителей, легко вступающих на путь войны по одному лишь зову горячей крови, — поддерживаемый всеми повелителями орд, он возглавил нашествие. Правой рукой его был Иван Огарев.

Этот предатель, подталкиваемый безрассудным честолюбием и ненавистью, направил движение войск так, чтобы перерезать Великий сибирский путь. Безумец, неужто он считал возможным и в самом деле отрезать кусок Московской империи! Под его влиянием эмир — это титул Бухарских ханов — устремил свои орды в русские пределы. Он захватил Семипалатинскую губернию, и казакам, которых было слишком мало в этих местах, пришлось отступить. Затем продвинулся дальше озера Балхаш, увлекая за собой киргизские племена, грабя, разрушая, забирая в свое войско тех, кто сдался, и в плен тех, кто сопротивлялся. Он перемещался от города к городу в сопровождении обоза, достойного восточного монарха и представлявшего собою по сути целый дом с гаремом и рабами, — все это он совершал с бесстыдной дерзостью современного Чингис-Хана.

Где он находится в данный момент? Как далеко продвинулись его войны на тот час, когда известие о вероломном нападении достигло Москвы? До каких рубежей Сибири вынуждены были отступить русские войска? Этого в столице никто не мог знать. Связь прервана. Или провод перерезан лазутчиками ханской армии, или враг добрался до окрестностей Енисейска? Вся ли юго-западная Сибирь полыхает в огне? Перекинулось ли восстание на восточные районы? Никто ничего не мог сказать.. Единственный связной, не боящийся ни жары, ни холода, которого не могут остановить ни зимняя стужа, ни летний зной и который летит со скоростью молнии — электрический ток, — был бессилен пересечь степь. И не было никакой возможности предупредить Великого князя, застрявшего, в Иркутске, об опасности, угрожавшей ему в результате предательства Ивана Огарева.

Теперь только курьер мог заменить прерванную, связь. Но этому человеку требовалось определенное время, чтобы пройти пять тысяч двести верст (5 523 км), отделяющих Москву от Иркутска. Преодолеть земли, захваченные повстанцами, он мог только при наличие необыкновенного мужества и ума. Лишь обладающие светлой головой и незаурядной смелостью идут далеко!

«Найдется ли такая храбрая голова?» — спрашивал себя царь.

Глава III

Михаил Строгов

Дверь императорского кабинета отворилась, и дворецкий доложил о прибытии генерала Кисова.

— И где же это курьер? — живо спросил государь.

— Он здесь, Ваше величество! — ответил генерал Кисов.

— Это нужный нам человек?

— Осмелюсь за него поручиться, Ваше величество! — ответил генерал Кисов.

— Служил ли он при дворе?

— Да, государь.

— Ты с ним знаком?

— Лично. Многажды с успехом выполнял труднейшие поручения.

— За границей?

— И в Сибири тоже.

— Откуда же он родом?

— Сибиряк, из Омска.

— Хладнокровен, умен, смел?

— Да, государь, он обладает всеми качествами, чтобы преуспеть там, где любой провалил бы дело.

— Сколько ему лет?

— Тридцать.

— Хватит ли ему сил?

— Государь, этот человек способен вынести самые невообразимые холод, голод, жажду, усталость.

— Уж не железный ли он?

— Да, государь.

— А его сердце?

— Сердце у него золотое.

— Как его имя?

— Михаил Строгов.

— Готов ли он отправиться в путь?

— Он ждет в караульном помещении приказаний Вашего величества.

— Пусть войдет, — сказал государь.

Через несколько минут курьер Михаил Строгов переступил порог императорского кабинета.

Михаил Строгов был высоким, широкоплечим, крепко сложенным мужчиной. Тонкие азиатские черты просматривались на его красивом лице. Должно быть, этому могучему человеку, твердо стоящему на ногах, нелегко было передвигаться, ибо казалось, едва он опускал ступню на землю, она тут же врастала в нее. Над широким лбом курчавилась пышная шевелюра, и кудри выбивались из-под картуза, когда случалось надевать его. Лицо его, обычно бледное, редко менялось, лишь в случаях из ряда вон, заставляющих сердце учащенно биться, а кровь — быстрее бежать под слегка порозовевшей кожей. Прямой, честный, невозмутимый взгляд темно-голубых глаз блистал из-под нахмуренных бровей и свидетельствовал о благородстве, мужестве, или «о спокойном мужестве героя», как любят выражаться филологи. Крупный нос, правильно очерченный рот с полными губами дополняли образ человека великодушного и доброго.

Михаил обладал решительным характером и был быстр в действиях, никогда не мучаясь неопределенностью, не терзаясь сомнениями, не топчась на месте. Скупой на слова, сдержанный, он умел долго оставаться неподвижным, как солдат перед командиром, но когда шел, походка его была легка и замечательно четка в каждом движении, что свидетельствовало как о доверчивости, так и о большой силе воли. Это был человек, рука которого умела «схватить случай за волосы», — образ, скажем, надуманный, но точно характеризующий его.

Одет он был в элегантный военный мундир, схожий с походной гусарской формой: сапоги, шпоры, полуоблегающие панталоны, гусарская венгерка, подбитая мехом, украшенная желтым сутажем на коричневом фоне. Его широкую грудь украшали крест и несколько медалей.

Строгов служил в специальном отряде курьеров государя и имел офицерский чин среди себе достойных. Царь без труда нашел в его походке, лице, во всем его облике то, что хотел, — исполнителя приказаний. А это было одно из наиболее ценимых и России качеств, которое, по замечанию известного писателя Тургенева, позволяет достичь самых высоких постов в Московской империи.

В самом деле, если кто-либо и мог успешно совершить путешествие из Москвы в Иркутск через захваченные земли, преодолевая всяческие препятствия, пренебрегая всевозможными опасностями, то только Михаил Строгов. Он прекрасно знал край, который ему предстояло пересечь, понимал местные наречия — не по тому, что бывал здесь раньше, но потому, что был родом из этих мест.

Отец его, Петр Строгов, всю жизнь прожил в городе Омске и умер десять лет тому назад, а мать, Марфа Строгова, живет там до сих пор. Здесь, посреди диких степей Омской и Тобольской губерний, бывалый охотник воспитывал своего сына, как говорят в народе, в строгости. Не зная другого дела, кроме охоты, Петр Строгов летом и зимой, в жару и стужу, когда, бывает, температура падает ниже 50°, бродил по застывшей равнине, по березовым рощам и сосновым чащам: ставил ловушки, подстерегал с ружьем мелкую дичь, встречал крупного зверя с рогатиной, а случалось, и с одним ножом в руках. Нет опаснее зверя в сибирских лесах, чем медведь — такой же крупный и хищный, как его сородичи в Ледовитом океане. Петр Строгов добыл их более тридцати девяти, а это значит, что он убил и сорокового медведя. А если верить русским охотничьим легендам, многие охотники были удачливы до этого рокового числа, но сороковой их задирал!

Петр Строгов преодолел страшный рубеж без единой царапины. С этого времени он стал брать с собой на охоту одиннадцатилетнего Михаила, доверял ему рогатину и свою жизнь, потому что обычно он был вооружен лишь ножом. В четырнадцать лет Михаил добыл своего первого медведя, что само по себе не пустяк, но, ободрав его, он тащил на себе несколько верст шкуру гигантского зверя до отцовского дома, а это свидетельство незаурядной силы. Суровая жизнь закалила его; став взрослым мужчиной, он стойко переносил холод, жару, голод, жажду, усталость. Выносливый, как якут, он мог сутками не есть, не спать по

десять ночей, умело укрываясь в голой степи, где неопытный человек мигом околел бы под открытым небом. Обладая тонким чутьем и инстинктом индейца, он всегда находил дорогу в заснеженной степи, даже когда морозная дымка скрывала горизонт и даже когда оказывался в северных широтах, где полярная ночь длится долгие месяцы.

Михаил познал все секреты своего отца. Он умел ориентироваться по неуловимым приметам: расположению веток на дереве, запаху ветра, принесенному издалека, следам на траве, неясным звукам, полету птиц в тумане — любая мелкая деталь становится приметой для знающего человека. Закаленный в снегах, как дамасская сталь в сирийских реках, он славился железным здоровьем и, как верно заметил генерал Кисов, имел золотое сердце.

Всю свою любовь Михаил отдавал старой матери, не захотевшей продать свой дом в Омске, на берегу Иртыша, где она прожила с мужем долгую жизнь. С тоской расставаясь с матерью, сын обещал навещать ее при малейшей возможности и обещание свое свято выполнял.

На службу к русскому императору, в курьерский отряд, Михаил Строгов поступил в возрасте двадцати лет. Молодой, умный, смелый сибиряк отличился уже в первой своей поездке на Кавказ, в край мятежный, бунтующий под влиянием горячих наследников Шамиля. Позднее — при выполнении важного поручения, приведшего его в Петропавловск, на Камчатку, на окраину азиатской России. В этих поездках он в полной мере выказал хладнокровие, осторожность и храбрость, заслужил одобрение и покровительство начальников, что и позволило ему быстро сделать карьеру.

Каждый отпуск, заслуженный отличным выполнением важных миссий, он проводил в доме своей старой матери, и его не могли остановить тысячи верст трудных дорог. Но вот впервые Михаил, занятый делами на юге империи, не навещал мать три года, которые показались ему тремя веками! Через несколько дней ему должны были предоставить отпуск, он уже приготовился к отъезду в родной город, когда случились известные события! Михаил Строгов был представлен государю и находился в полном неведении относительно своей дальнейшей судьбы.

Царь молча рассматривал его несколько минут проницательным взором. Михаил стоял не шелохнувшись. Затем царь, без сомнения удовлетворенный своими наблюдениями, вернулся к столу, усадил за него министра внутренних дел и тихо продиктовал тому несколько строк какого-то письма.

Перечитав с большим вниманием составленное письмо, он поставил под ним свою подпись, предварив ее словами: «Быть по сему» — сакраментальной фразой российских императоров. Письмо тут же вложили в конверт и запечатали печатью с императорским гербом.

Государь поднялся и велел Михаилу Строгову подойти ближе. Тот сделал несколько шагов, остановился и приготовился отвечать. Царь внимательно вглядывался в его лицо. Не отводя глаз, громко спросил:

— Как тебя зовут?

— Михаил Строгов, государь.

— В каком ты чине?

— Капитан специального отряда курьеров.

— Хорошо ли ты знаешь Сибирь?

— Я — сибиряк.

— В каком ты месте родился?..

— В Омске.

— И у тебя там есть родственники?

— Да, государь!

— Кто же они?

— Одна старая мать.

Царь прекратил расспрашивать Строгова и указал ему на письмо, которое не выпускал из рук.

— Это письмо я поручаю тебе вручить лично Великому князю и никому другому.

— Я сделаю это, государь.

— Великий князь сейчас находится в Иркутске.

— Я поеду туда.

— Тебе предстоит пробираться через мятежный край, враги очень заинтересованы в том, чтобы перехватить это письмо.

— Я проберусь.

— Ни в коем случае не доверяй предателю Ивану Огареву, он может встретиться на твоем пути.

— Я поостерегусь его.

— Твой путь лежит через Омск?

— Да, государь. — Но если ты навестишь мать, тебя могут узнать. Тебе нельзя видеться с ней!

Михаил на секунду дрогнул и ответил:

— Я не увижусь с ней.

— Дай клятву, что никакие обстоятельства не заставят тебя признаться, кто ты и куда идешь!

— Клянусь.

Государь подал письмо молодому курьеру.

— Возьми его, но помни, что от него зависит спасение Сибири, а может быть, и жизнь моего брата, Великого князя.

— Письмо будет вручено Его высочеству Великому князю!

— Ты уверен, что проберешься?

— Я дойду или погибну.

— Ты нам нужен живым!..

— Я останусь жив и выполню поручение, — ответил Михаил.

Государь с удовлетворением выслушал простой и уверенный ответ.

— Ступай же, Михаил Строгов, — сказал он, — с Богом, ради России, ради моего брата и меня!

Строгов отдал честь и покинул императорский кабинет, а через несколько минут и царский дворец.

— Я думаю, что нам повезло, генерал, — вымолвил царь.

— Надеюсь, государь, — ответил генерал Кисов. — Ваше Высочество может быть уверено, что Строгов сделает все, что в человеческих силах.

— Да, это настоящий мужчина, — закончил разговор царь.

Глава IV

Из Москвы в Нижний Новгород

Расстояние, которое предстояло преодолеть Михаилу Строгову от Москвы до Иркутска, как известно, составляет пять тысяч двести верст (5 523 км). В те времена, когда телеграфные провода еще не были протянуты от Урала до восточной границы Сибири, депеши доставляли курьеры. Самому быстрому из них требовалось восемнадцать дней, чтобы преодолеть путь из Москвы в Иркутск. Сейчас дорога занимала от четырех до пяти недель, хотя все средства передвижения были в распоряжении посланцев царя. Как человек закаленный, Михаил предпочитал бы ехать в суровое зимнее время, когда весь путь он мог бы проделать в санях. Бескрайние степи выравнивались снежным покровом, отпадала надобность в переправах через реки — сани легко и быстро скользили по ледяной дороге. Были в это время свои опасности: частые густые туманы, сильные морозы, долгие, страшные бураны, сбивающие с пути и губящие целые караваны. К тому же стаи голодных волков рыскали по обе стороны санного пути. Но это были природные опасности, их одолевать легче, зато суровой зимой передвижение татарских орд стало бы невозможным, их воины квартировали бы в селениях, а мародеры не носились по степям. И Михаилу Строгову было бы проще пробраться сквозь вражеские кордоны. Однако ему не дано было выбирать ни время, ни погоду. Невзирая ни на какие обстоятельства, он должен был ехать и был готов к любым неожиданностям.

Ведь он был необычным царским курьером. Но об этом никто не должен даже догадываться, а охваченный восстанием край кишел шпионами. Любая неожиданная встреча с людьми, знавшими его. ставила под угрозу выполнение миссии. Вот почему, вручая курьеру немалую сумму денег на весь долгий путь, генерал Кисов не выдал никакого письменного приказа с надписью «Царская служба», открывавшего перед ним любые двери по первому предъявлению. Он дал ему лишь подорожную грамоту.

Эта подорожная была выписана на имя Николая Корпанова, купца, проживающего в Иркутске. Она гласила, что купцу Корпанову разрешается взять с собой одного или нескольких попутчиков. Кроме того, имелось примечание, что грамота действительна даже в случае, если московское правительство запретит всем другим подданным покидать Россию.

По сути дела подорожная была лишь разрешением на получение почтовых лошадей, но пользоваться ею Михаил мог очень осторожно, не вызывая подозрений. И если на европейской территории он еще мог пустить ее в ход, то в Сибири, пробираясь по мятежным провинциям, он уже не имел возможности по-хозяйски распорядиться на почтовых станциях: ни потребовать лучших лошадей в первую очередь, ни реквизировать экипаж. Теперь Строгов обязан был постоянно помнить, что он больше не курьер царского отряда, а простой купец Николай Корпанов, едущий из Москвы в Иркутск, а значит, подверженный всяким случайностям обычного путешествия.

Незаметно и как можно быстрее добраться до конечного пункта — все должно было служить одной этой цели.

Уже тридцать лет назад эскорт знатного путешественника обычно состоял из двухсот верховых казаков, двухсот пехотинцев, двадцати пяти башкирских всадников, трехсот верблюдов, четырехсот лошадей, двадцати пяти повозок, двух переносных лодок и двух пушек. Ему же не полагалось иметь ни пушек, ни всадников, ни пехотинцев, ни вьючных животных. Он поедет в обычной повозке или верхом, а если будет нужно, то и пойдет пешком.

Первые тысяча четыреста верст не должны были представлять особых трудностей. Железная дорога, почтовые карсты, пароходы были в распоряжении любого путешественника, а значит и царского курьера.

Итак, утром 18 июля Михаил Строгов, сменил мундир на обычную одежду: кафтан, подпоясанный кушаком, широкие штаны, сапоги, перетянутые в голенищах ремешками, пришел на вокзал и стал дожидаться первого поезда. Он не держал оружие открыто, под кушаком был спрятан револьвер, а в кармане — широкий тесак, что-то сроднее между ножом и ятаганом, которым сибирские охотники аккуратно свежуют убитого медведя, не портя его драгоценной шкуры. На московском вокзале, как обычно, было много народа — так уж повелось, что российские железнодорожные станции стали местом встреч людей, тех, кто провожает, и тех, кто уезжает, и давно превратились в своеобразную биржу новостей.

Поезд, в который сел Михаил Строгов, довозил его до Нижнего Новгорода. Там заканчивалась железная дорога, которая со временем будет проложена до российской границы. Расстояние до конечной станции составляло примерно четыреста верст, и поезд шел до нее около двенадцати часов.

По приезде в Нижний Новгород Михаил намеревался сразу же отправиться дальше, в зависимости от обстоятельств, лошадьми или на пароходе по Волге, надо было, как можно быстрее достичь Урала.

В купе Михаил тут же лег спать, как достойный мещанин, который может себе позволить не тревожиться за дела и старается убить время в дороге сном. Но в купе он был не один, поэтому спал вполглаза, а слушал в оба уха.

Слух о восстании киргизских племен и нашествии ханских орд уже широко распространился. Попутчики, с которыми его свел случай, обсуждали эти события не без некоторой осторожности. Они, как и большинство пассажиров этого поезда, были купцами и ехали на знаменитую Нижегородскую ярмарку. Народ собрался разноплеменный: евреи, русские, казаки, турки, грузины, калмыки и другие, но почти все свободно говорили на русском языке. Высказываясь за и против развернувшихся за Уралом событий, они, казалось, побаивались одного: как бы русское правительство не приняло вынужденных ограничительных мер, особенно в приграничных районах от которых пострадает их торговля.

Надобно отметить, что торговые люди эгоистически смотрели на военные действия — на подавление мятежа и борьбу с нашествием, лишь с точки зрения своих интересов. Одного только присутствия солдата в форме — а известно, как велико значение мундира в России — было достаточно, чтобы они попридержали языки. Но в купе, где ехал Михаил, никто и не подозревал о том, что он военный, — курьер царя был не из тех людей, кто способен неосторожно выдать себя. И он внимательно слушал.

— Утверждают, что цены на чай падают, — говорил перс в каракулевой папахе и коричневом потертом халате с широкими складками.

— О, нет! Чаю не грозит падение цен, — отвечал старый еврей с нахмуренным лицом. — Чай на Нижегородской ярмарке легко продать на запад, иначе обстоят дела с бухарскими коврами!

— Как?! Вы ожидаете груз из Бухары? — тут же спросил его перс.

— Нет, но жду, груз из Самарканда, хотя и он подвергается не меньшей опасности. Вот и рассчитывай на поставки из страны, взбаламученной ханами от Хивы до китайской границы.

— Так-то так, — вставил перс, — но если ковры прибудут, не будет и затрат, как я полагаю!

— А прибыль, Бог Израиля! — воскликнул маленький еврей. — Она для вас не важна?!

— Вы правы, — сказал еще один пассажир, — среднеазиатских товаров может оказаться на ярмарке мало, и не только самаркандских ковров, а и шерсти, жиров, восточных шалей.

— Эй, поосторожнее, папаша! — насмешливо проговорил русский купец. — Если смешаете ваши шали с жирами, вы можете их ужасно засалить!

— Вам смешно! — о горечью возразил тот, всем видом показывая, как ему не нравятся подобные шутки.

— Да хоть рвите на голове волосы и посыпайте ее пеплом, — послышался ответ, — изменится ли что-то от этого! Нет! Как не изменятся цены на товары.

— Сразу видно, что вы не купец! — заметил маленький еврей.

— Сказать по правде, нет, достойный потомок Авраама! Я не продаю ни хмель, ни гагачий пух, ни мед, ни воск, ни конопляное семя, ни соленое мясо, ни икру, ни лес, ни шерсть, ни ленты, ни пеньку, ни лен, ни сафьян, ни пушнину!..

— Значит, вы их покупаете? — прервал его перс.

— Совсем мало, только для личного потребления, — ответил русский и подмигнул.

— Шутник! — обратился еврей к персу.

— Или шпион, — прошептал тот ему на ухо, — будем осторожными, не сболтнуть бы лишнего. Полиция свирепствует, никогда не знаешь, с кем путешествуешь.

В другом углу купе меньше говорили о торговле, все больше о нашествии татар, о его пагубных последствиях.

— Лошади в Сибири будут реквизированы, — высказывался один из пассажиров, — передвигаться по Средней Азии станет трудно.

— Правда ли, — спросил его сосед, — что киргизы действуют заодно с южными ханствами?

— Говорят… — понизив голос, ответил пассажир. — Но кто в этой стране может похвалиться, что знает что-то точно!

— Я слышал, что войска накапливаются на границе. Донские казаки уже собрались на Волге, и их выставят против восставших киргизов.

— Если киргизы сплавились по течению Иртыша, то дорога на Иркутск уже небезопасна. — ответил сосед. — Впрочем, вчера я пытался отправить телеграмму в Красноярск, и она не прошла. Как бы азиаты не отрезали всю Восточную Сибирь!

— В общем, — вернулся к началу разговора первый собеседник, — купцам надо беспокоиться о торговле и коммерческих сделках. Реквизируют лошадей — купцы перейдут на пароходы, повозки, на все средства передвижения. И так будет, пока не запретят делать хотя бы шаг на всей территории империи.

— Боюсь, что Нижегородская ярмарка закончится не так пышно, как была открыта! — покачал головой купец. — Безопасность и целостность Российской империи прежде всего. Дела — всего лишь дела.

Темы разговоров не отличались разнообразием ни в этом купе, ни в других вагонах поезда; повсюду можно было заметить чрезвычайную осторожность в словах беседующих. И если они еще осмеливались говорить о событиях, то ни в коем случае не высказывали своих оценок действиям правительства, что очень верно подметил один из пассажиров головного вагона поезда. Этот путешественник — очевидно, иностранец — смотрел по сторонам во все глаза и задавал в минуту двадцать вопросов, на которые попутчики ему отвечали очень уклончиво.

Высунувшись в правое окно купе, открытое им к большому неудовольствию соседей, он не пропускал ни одной точки на горизонте! Выспрашивал названия самых малых населенных пунктов, чем в них занимаются, чем торгуют, сколько там жителей, сколько в среднем живут мужчины к женщины и так далее, занося выуженные сведения в блокнот, порядком уже исписанный.

Это был журналист Алсид Жоливе. Задавая столь много вопросов, он питал надежду выловить какую-либо интересную информацию «для своей кузины». Естественно, что его принимали за шпиона и не произносили не единого слова касающегося последних азиатских событий. Не услышав о ханском нашествии ничего, он записал в своем блокноте:

«Пассажиры очень скрытны. О политике почти не говорят».

Пока Алсид Жоливе подробно записывал свои впечатления о путешествии, его коллега, ехавший тем же поездом и с той же целью, занимался той же работой в соседнем купе. В день отправления они не встретились на московском вокзале и еще не знали, что вместе едут смотреть театр военных действии.

Гарри Блаунт, говоривший мало, а больше слушавший, в отличие от Алсида Жоливе, не вызывал у попутчиков болезненной подозрительности. Его не принимали за шпиона, и соседи откровенно беседовали между собой, выбалтывая порою больше, чем позволяла обычная осмотрительность. Поэтому корреспондент «Дейли Телеграф» не мог не заметить, как сильно беспокоят эти события купцов, ехавших в Нижний Новгород, и какой опасности подвергается торговля со Средней Азией. И сделал очень верное наблюдение, записав в блокноте:

«Пассажиры чрезвычайно встревожены. Говорят только о войне, и так раскованно, что не может не удивлять в местах между Волгой и Вислой!»

Было очевидно, что русское правительство понимало всю серьезность возможных последствий нашествия и принимало решительные меры даже внутри империи. Восстание пока не перекинулось за сибирскую границу, но в Поволжье, близком к киргизским степям, надо бы остерегаться его опасного влияния.

Полиция еще не напала на след Ивана Огарева и не знала, где находится предатель, призвавший иноверцев отомстить за свои личные обиды: может быть, присоединился к Феофар-Хану, а может, уже пытаемся подстрекать к смуте Нижегородскую губернию, куга в это время года стекался пестрый люд. Нет ли у него среди этих персов, армян, калмыков, прибывающих на ярмарку, сообщников, имеющих поручение разжечь восстание в глубине России? В этой стране могли исполниться любые предположения.

Обширная империя, насчитывающая двенадцать миллионов квадратных километров, не имела единства, присущего западноевропейским государствам. Между многочисленными народами, населяющими ее, неизбежно существовали большие различия. Российские земли в Европе, Азии, Америке простираются между 15° восточной долготы и 133° западной долготы, то есть протяженность достигала почти двухсот градусов

[2], и от 38-й параллели на юге до 81-й параллели на севере, что составляло сорок три градуса

[3]. В них проживают более 70 миллионов человек, говорящих на тридцати языках. Славянская раса преобладает в империи, но включает в себя и поляков, и литовцев, и курляндцев. А если для полноты картины добавить финнов, эстонцев, лопарей, чувашей, пермяков, немцев, татар, кавказские и монгольские племена, калмыков, самоедов, камчадалов, алеутов, становится ясным, как сложно сохранять единство такого огромного государства, сотворенного временем и мудростью его правителей.

По-видимому, Ивану Огареву удалось уйти от всех облав, и он, вероятно, добрался до татарской армии. Тем не менее на каждой станции, где останавливался поезд, тут же появлялись проверяющие, внимательно вглядывавшиеся в каждого пассажира и при необходимости подвергавшие их тщательному досмотру. Полиция продолжала искать Ивана Огарева.

Правительство полагало, что предатель еще не покинул пределов европейской части России. Случалось, что подозрительного пассажира задерживали и уводили в полицейский участок, нимало не заботясь об отставшем от поезда. И бесполезно было перечить русской полиции, совершенно не терпящей возражений. Ведь се чины беспрекословно подчиняются воинской дисциплине. Да и как не подчиниться приказам, исходящим от самого монарха, который имеет право формулировать начало своих указов следующим образом:

«Мы, Божьей милостью, император, самодержец всея Руси,самодержец Московский, Киевский, Владимирский и Новгородский, царь Казанский, Астраханский, царь Польши, Сибири, Херсонеса таврического, господин Пскова,Великий князь Смоленский, Литовский, Волынский, Подольский и Финляндский, Князь эстонский, ливонский, курляндский, Белостокский, Карельский, Пермский, Вятский, Болгарский и многих других губерний, господин и великий князь Нижегородский, Рязанский, Полоцкий, Ростовский. Ярославский, Белозерский, Витебский, Мстиславский, покоритель северных стран, господин Иверии, Грузии, Кабардинии, Армении. Наследный князь черкасский и других горских князей, наследный принц Норвегии, герцог Шлезвиг-Гольштинский, Шторморнский, Дитмарсенский и Ольденбургский…»

Это могущественный монарх, на гербе которого изображен двуглавый орел, окруженный гербами всех его земель.

Документы у Михаила Строгова были в полном порядке и не могли вызывать подозрения у полиции.

Во Владимире, где поезд стоял всего несколько минут (кстати, этого времени хватило корреспонденту «Дейли Телеграф», чтобы составить полное мнение об этом древнем городе), в вагон вошли новые пассажиры. В дверях купе, занимаемого Михаилом, появилась девушка и уселась на свободное место как раз напротив него. Весь ее багаж был — красная кожаная сумка. Опустив глаза, словно боясь взглянуть на попутчиков, она приготовилась к поездке, которая должна была продлиться несколько часов. Михаил внимательно разглядывал новую соседку. В какой-то миг ему показалось, что ей неудобно сидеть спиной к ходу поезда, и он предложил ей свое место, но она, поблагодарив, отказалась от его предложения.

На вид ей было лет шестнадцать-семнадцать. Чисто славянское очаровательное лицо, сейчас чуть хмурое, обещало из хорошенького превратиться в красивое. Из-под косынки выбивались белокурые с золотистым отливом волосы. Карие глаза таили нежный взгляд. Но ее изящный рот, казалось, давно уже разучился улыбаться.

Высокая, стройная, насколько можно было судить о ее комплекции под просторной накидкой, скрывающей фигуру, она была еще очень молода. Но высокий лоб, четко очерченный подбородок указывали на большую нравственную силу — и эта деталь не ускользнула от Михаила. Очевидно, она много страдала в прошлом и будущее уже не рисовалось ей в розовых тонах, тем не менее было ясно, что девушка готова перенести любые житейские трудности и умеет бороться с ними. За хрупкой внешностью скрывалась большая сила воли, и она сохраняла невозмутимость даже в случаях, где мужчина мог упасть духом или потерять выдержку. Такое впечатление произвела девушка на Михаила с первого взгляда, и он, сам будучи сильным человеком, был поражен выражением ее лица. Стараясь не надоедать ей своим взглядом, он с интересом наблюдал за соседкой.

Платье юной путешественницы отличалось простотой и аккуратностью. Легко угадывалось, что она не богата, но напрасно было искать в ее одежде следы бедности. Весь свой багаж, умещавшийся в кожаной сумке, запертой на ключ, за неимением места, она держала на коленях. Одета она была в длинную темного цвета накидку без рукавов, стянутую у ворота голубой каймой, длинное, до щиколоток, платье, понизу украшенное неброской вышивкой. Маленькие ноги были обуты в крепкие кожаные полусапожки, которые могли быть выбраны лишь для долгого путешествия.

Одежда ее напоминала покрой ливонских костюмов, и Михаил подумал, что, должно быть, его соседка родом из прибалтийских краев. Но куда она направлялась одна в таком возрасте, когда девушке еще требуется поддержка отца или матери, защита брата? Долго ли она путешествует? И едет ли только в Нижний Новгород, а может быть, путь ее лежит дальше — за восточные границы империи? И кто ее встретит по прибытии поезда: родственник, друг? А вероятнее всего, покинув вагон, она окажется еще более одинокой, чем в этом купе, где никто (как казалось ей) не замечал ее.

Печать одиночества лежала на всем облике молодой девушки. И то, как она вошла в вагон, и как устроилась в купе, никому не помешав, никого не стеснив, — все это выказывало привычку быть одной и рассчитывать только на свои силы. Наблюдая за ней с интересом, Михаил, сам сдержанный человек, не искал случая заговорить с нею, хотя до прибытия поезда в Нижний Новгород оставалось еще много часов.

Но когда сосед девушки — тот самый купец, что небрежно смешивал в разговоре жиры и шали — заснул и его голова начала крениться то влево, то вправо, беспокоя девушку, Михаил не выдержал и потряс его за плечо, давая понять, что не следует валиться на соседей. Купец, грубиян по натуре, спросонья пробурчал что-то вроде: «Не лез бы ты не в свои дела», но развить свою мысль не успел: стальной взгляд Михаила остановил его, и он привалился к другой стенке, освободив юную путешественницу от неудобного соседства. Она бросила на молодого человека мимолетный взгляд, и он прочел в нем немую благодарность.

Но скоро случай, позволивший Михаилу составить более точное представление о характере девушки, представился. За двенадцать верст до Нижнего Новгорода, на крутом повороте, состав содрогнулся и на бешеной скорости покатился по рельсам. В момент удара пассажиры полетели кубарем со своих мест, раздались истошные крики, возникла сумятица. В любой миг можно было ожидать крушения. Люди бросились открывать двери вагонов, готовились на ходу выпрыгивать на насыпь.

Михаил сразу подумал о своей соседке. Но в то время, как пассажиры, толкаясь и крича, выбегали из купе, она, не шелохнувшись, сидела на скамье со слегка побледневшим лицом. Она выжидала, и Михаил выжидал. Она не торопилась покинуть вагон, и он тоже не двигался. Оба оставались бесстрастными.

«Ну и характер», — подумал Михаил.

Меж тем опасность исчезла. Оказалось, что лопнула ось у багажного вагона. Скоро поезд замедлил ход и остановился, но если бы продвинулся вперед еще на какое-то расстояние, мог оказаться под откосом.

Случилась задержка на час. Наконец поломанный вагон отцепили, поезд тронулся дальше и в половине девятого вечера прибыл на вокзал Нижнего Новгорода.

Здесь у вагонов стояли полицейские и внимательно осматривали пассажиров. Михаил протянул подорожную на имя Николая Корпанова и беспрепятственно ступил на перрон. Пока никто из пассажиров, к их счастью, не вызывал подозрений. Девушка вынула из паспорта, которые теперь не требуют в России, специальный пропуск. Инспектор внимательно изучил его, затем придирчиво глянул на девушку.

— Вы из Риги? — спросил он.

— Да, — ответила девушка.

— Следуете в Иркутск?

— Да.

— По какой дороге?

— Через Пермь.

— Хорошо, — закончил разговор инспектор. — Не забудьте отметить визу в нижегородской полиции.

Девушка слегка наклонила голову. Услышав это, Михаил испытал одновременно удивление и жалость. Как?! Эта одинокая девушка тоже едет в Сибирь, да еще когда к обычным тяготам далекого пути добавились опасности мятежного края! Как же она сможет добраться и что с нею будет? Он хотел шагнуть ей навстречу, но молодая ливонка вышла из вагона и исчезла в толпе, заполнившей перрон вокзала.

Глава V

Приказ из двух параграфов

Нижний Новгород стоит на слиянии Волги и Оки и является центром губернии. Здесь оканчивался железнодорожный путь. Чем дальше продвигался Михаил Строгов, тем средства передвижения становились вначале менее быстрыми, потом менее безопасными. Город, в обычное время насчитывающий 30-35 тысяч жителей, сейчас вмещал в десять раз больше и этим был обязан знаменитой ярмарке, длившейся целых три недели. Если раньше город Макарьев гостеприимно принимал купцов, то с 1817 года место проведения ярмарки перенесли в Нижний Новгород. И город в обычное время довольно скучный, оживал, так как со всей Европы и Азии съезжались сюда купцы для продажи и покупки товара.

Когда Михаил покинул вокзал, было уже поздно, но в обеих частях города, разделенного Волгой, было очень оживленно. Верхний город, построенный на крутом берегу, был защищен крепостью, которую в России называют Кремлем. Если бы Михаилу понадобилось надолго остановиться в Нижнем Новгороде, то найти гостиницу или приличный постоялый двор было бы крайне сложно. Все они были переполнены. Но и уехать сразу он не мог, так как должен был плыть по Волге на пароходе, и волей-неволей ему приходилось беспокоиться о ночлеге. Однако прежде он хотел уточнить время отплытия и направился в контору компании, чьи пароходы ходили между Нижним Новгородом и Пермью.

Там, к своему огорчению, он узнал, что пароход «Кавказ» отправится в Пермь только на следующий день, через семнадцать часов! Досадно для спешащего человека, но ничего не оставалось, как смириться. Михаил никогда напрасно не мучился. Впрочем, никакая кибитка, телега, тарантас или карета, никакая верховая лошадь не могли доставить его скорее в Пермь или в Казань. Лучше подождать отплытия парохода — на нем он мог наверстать упущенное время.

И Михаил отправился на поиски какого-либо постоялого двора, где бы он мог провести ночь. Нимало не беспокоясь, он бродил по улицам города, и если бы не голод, он бродил бы по ним до утра. Он искал скорее ужина, чем постели, а нашел то и другое под вывеской «Константинополь». Хозяин постоялого двора предложил ему приличную комнату, скромно обставленную, но с иконой Богородицы и изображениями нескольких святых, вставленных в рамки, обтянутые позолоченной тканью. Ему тотчас же подали фаршированную утку, смазанную густой сметаной, ржаной хлеб, простоквашу, сахарную пудру с корицей и горшок кваса. Чтобы утолить голод, столько пищи ему не требовалось. Он скоро насытился, и даже гораздо успешнее, чем его сосед по столу. Тот, будучи старовером, дал обет воздержания, поэтому убирал из своей тарелки картофель, пил чай без сахара.

После ужина, вместо того чтобы подняться в свою комнату, Михаил вновь отправился на прогулку. Город окутывали густые сумерки, улицы опустели, толпа поредела, каждый торопился в свое жилище.

Отчего же Михаил не завалился спать, что следовало бы сделать после целого дня, проведенного в поезде? Вспоминал ли он о молодой ливонке, на несколько часов ставшей, его попутчицей? Вынужденно бездельничая, он думал о ней. Тревожился ли, что, затерянная в этом шумном городе, она может быть обижена кем-то? Он имел все основания бояться этого. Надеялся ли встретить ее, а, при необходимости, стать ее покровителем? Наверное, нет. Встретить ее не было никакой надежды. Защищать ее… по какому праву?

«Ведь она одна, — думал он, — одна среди этих бродяг! Но что эти опасности по сравнению с тем, что готовит ей будущее! Сибирь! Иркутск! То, что я стараюсь сделать ради России и царя, она делает ради… кого? Или чего? Ей разрешено пересечь границу, а там лежит восставший край! По степям носятся татарские банды!..»

Михаил останавливался, размышляя, и снова шел. «Конечно же, — думал он, — мысль об этом путешествии пришла к ней еще до мятежа. А возможно она и не знает об нем! Нет, не может быть, ведь купцы при ней говорили о смуте в Сибири… а она и не высказала удивления… Не попросила разъяснений… Не значит ли это, что она знала о волнениях, и, зная, едет!.. Бедняжка! Должно быть, имеет на то серьезные причины! Но как бы смела она ни была, — а она, безусловно, смела, — ей не хватит сил на дорогу, не сможет она вынести всех тягот такого путешествия, даже если отбросить поджидающие ее опасности и препятствия!.. Никогда ей не добраться до Иркутска!»

В это время Михаил шел наугад, нисколько не тревожась, поскольку хорошо знал город и без труда мог найти обратную дорогу. После часа ходьбы он присел на скамейку возле большого деревянного дома, одного из множества стоящих на большой площади. Не прошло и пяти минут, как чья-то тяжелая рука легла ему на плечо.

— Что ты тут делаешь? — грубо спросил его высокий, мужчина, незаметно подойдя сзади.

— Отдыхаю, — просто ответил Михаил.

— Ты что, собрался переночевать на скамейке? — задал мужчина другой вопрос.

— А почему бы и нет, если захочу, — ответил Михаил, тоном, не терпящим возражений, какой не подобает простому купцу.

— Подойди-ка поближе, дай я взгляну на тебя! — приказал мужчина.

Михаил, вспомнив, что нужно быть предельно осторожным, инстинктивно отступил назад.

— Нечего на меня смотреть, — ответил он. И, сохраняя хладнокровие, отошел от незнакомца на десяток шагов. Присмотревшись, он понял, что имеет дело с цыганом, какие встречаются на всех ярмарках и с которыми лучше не иметь никакого дела. Всмотревшись, он заметил в сгущающейся темноте недалеко от дома кибитку — обычное цыганское жилище на колесах, что в избытке кочуют по всей России в надежде заработать какие-нибудь копейки.

Тем временем цыган сделал несколько шагов навстречу, явно пытаясь вновь заговорить с Михаилом. Но тут отворилась дверь дома, какая-то женщина быстро подошла к цыгану и на невообразимом диалекте из монгольских и сибирских слов сказала: «Еще один шпион. Оставь его и пошли ужинать».

Михаил не смог сдержать улыбки — его приняли за шпиона когда сам он больше всего их опасался. На том же наречии, хотя и, с другим акцентом, чем у женщины, цыган проронил несколько слов, которые означали: «Ты права, Сангарра! Впрочем, завтра мы уезжаем!»

— Завтра? — вполголоса повторила женщина с нескрываемым удивлением.

— Да, Сангарра, — ответил цыган, — завтра, и сам Отец посылает нас… куда мы и хотим поехать!

Мужчина и женщина вошли в дом и плотно затворили двери.

«Прекрасно! — подумал Михаил. — Цыгане думали, что я не понимаю их, но не советовать же им говорить при мне на другом языке».

Как уже было сказано, детство его прошло в степи, и он понимал почти все наречия, бытующие от Средней Азии до Ледовитого океана. Смыслу разговора цыгана со своей спутницей он не придал особого значения. Да и чем они могли заинтересовать его?

Спохватившись, что время и впрямь позднее, Михаил решил вернуться на постоялый двор и немного отдохнуть. Возвращался он берегом Волги, воды которой даже не проблескивали под сплошным покровом бесчисленных судов. И он понял, какое место только что покинул. Это нагромождение повозок и самых разных построек приходилось на ту самую площадь, где каждый год проводится Нижегородская ярмарка — потому тут и скапливались разного рода шарлатаны и цыгане со всего света.

Час спустя Михаил забылся неспокойным сном на обычной русской кровати, которые кажутся иностранцам такими твердыми. Утро 17 июля разбудило его ярким солнечным светом. Ему предстояло провести в Нижнем Новгороде еще пять часов, и они могли показаться вечностью.

Что еще оставалось ему делать, как не бродить по улицам города. Всех дел только и было, что позавтракать, поставить визу на подорожную в полиции и уехать. Будучи человеком, который поднимается с постели рано, он встал, оделся, аккуратно положил письмо с императорским гербом в карман, вшитый в подкладку поддевки, затянул пояс и, завязав котомку, закинул ее через плечо. Собравшись, он расплатился, не желая более возвращаться в «Константинополь», решил позавтракать на берегу Волги, у причалов, и покинул постоялый двор.

Перестраховавшись, Михаил отправился вначале в пароходную компанию и удостоверился, что «Кавказ» отходит в точно указанное время. И тут ему неожиданно пришла в голову мысль, что поскольку молодая ливонка едет в Пермь, то вполне вероятно, тоже на этом судне, и, возможно, они проделают этот путь вместе. Верхний город, окруженный стенами кремля, так похожего на московский, в этот час был совершенно пуст. Теперь даже губернатор не жил тут. И насколько он был безлюден, настолько Нижний город был оживлен!

Михаил перешел через Волгу по понтонному мосту, охраняемому казаками на лошадях, и добрался до того места, где накануне встретился с цыганом. Нижегородская ярмарка, с которой не могла соперничать даже Лейпцигская, располагалась за чертой города. На просторном поле, за Волгой, возвышался дворец генерал-губернатора, где временно, пока идет ярмарка, размещалась его резиденция.

Это равнинное место было заставлено деревянными постройками, выстроенными ровными рядами, так что между ними оставались широкие, свободные проходы. Вся ярмарка разбивалась на отдельные кварталы, предназначенные для торговли каким-то одним товаром. Здесь были кварталы изделий из металла, торговли мехом, шерстью, лесом, тканями, сухой рыбой и так далее. Но были постройки, сооруженные из необыкновенного, фантастического материала: из кирпичей чая, туш соленого мяса, то есть из образцов товаров, которые хозяева предлагали покупателям. Реклама, пожалуй, оригинальнее американской!

Этим ранним утром — было всего четыре часа утра, хотя солнце уже высоко стояло над горизонтом, — на аллеях и целых проспектах ярмарки толпилось уже много народа. Русские и немцы, казаки и туркмены, персы и грузины, греки и турки, индийцы и китайцы представляли из себя необыкновенное скопление европейцев и азиатов, торгующихся друг с другом. Казалось, на этой площади было собрано все, что продается и покупается в мире. Меха и драгоценные камни, шелка, индийские кашемиры и турецкие ковры, кавказское оружие и разные сорта чая, европейские изделия из бронзы и швейцарские часы, лионский бархат и шелк, английские ткани из хлопка, кареты, фрукты, овощи, уральские самоцветы и афганская лазурь, ароматические вещества, духи и лекарственные травы, лес, деготь, такелаж, рога, тыквы и арбузы и еще множество других товаров из Индии, Китая, Америки и Европы.

Непросто даже представить себе эту пеструю картину, это непрерывное движение: возбуждение, толкотню, неумолкающий гомон. Не сдерживали чувств даже новгородские крестьяне, а что же говорить об иностранцах! Некоторые купцы, например из средней Азии, целый год везли свои товары по бескрайним степям, чтобы попасть на ярмарку, и еще очень не скоро им предстоит увидеть свой дом. О чисто коммерческом же значении ярмарки говорила такая цифра: на каждой из них заключались сделки на сумму не менее 100 миллионов рублей.

Проходы между кварталами этого импровизированного города заполняли фокусники всех мастей; бродячие актеры и акробаты, оглушающие завыванием оркестров и воплями балаганных представлений; цыгане, непрерывно гадающие постоянно обновляющейся толпе, и цыгане, поющие свои колоритные песни танцующие под них; артисты ярмарочных театров, играющие драмы Шекспира, приспособленные под вкусы неискушенных зрителей. Еще дальше по длинным проходам водили медведей-эквилибристов дрессировщики, а рядом, в зверинце, слышалось хриплое рычание других зверей, подстегиваемых бичом или раскаленным прутом укротителя. Наконец, в центре площади, окруженной в четыре ряда слушателями, располагался хор волжских речников, сидевших на земле, как на скамейках своих лодок, и гребущих веслами, как бы взаправду под руководством рулевого этой воображаемой лодки!

А вот странное и очаровательное действо: вдруг над толпой взмывает в небо множество птиц, шумно вырывающихся из раскрытых клеток, в которых их сюда принесли. Добрый обычай Нижегородской ярмарки: ловцы птиц в обмен на несколько копеек милосердных людей освобождали своих заключенных, и те сотнями разлетались с радостным гомоном.