Ф.Ф. Зелинский

История античной культуры

Введение

§ 1. Понятие «

культура» определяют обыкновенно как совокупность условий окружающего нас быта. Недостаточность этого определения, неизбежно порождающего дальнейший вопрос «а что такое быт?», преодолевается делением культуры на материальную, общественно-экономическую и духовную, причем под первую подводится то, что служит человеку для удовлетворения его физических нужд (пища, одежда, жилище, утварь, оружие), под вторую — всякого рода группировки человеческих особей, имеющие целью поддержание их жизни и благосостояния (семья, род, колено, сословия, профессиональные организации, государство), а под третью — все, отвечающее идеальным запросам человека как мыслящего и чувствующего создания (религия, нравственность, искусство, наука). Это деление удовлетворительно в том отношении, что дает возможность ввести в установленные им рамки все культурные явления; оно поэтому вполне пригодно для всех сочинений преимущественно

справочного характера. Неудовлетворительно оно не столько вследствие зыбкости границ между установленными отделами (таковая — неизбежный спутник всех подобного рода делений), сколько вследствие своего чисто внешнего характера, обусловленного отсутствием центральной, объединяющей идеи. Таковую нам может дать только та наука, которая лежит в основе всех вообще гуманитарных наук, а именно —

психология, как это покажет дальнейшее.

§ 2. Относя понятия «культура» и «быт» к числу тех первичных понятий, содержание которых получается нами не столько аналитически — путем определения, сколько синтетически — путем бессознательного сложения однородных явлений, мы прежде всего должны обратить наше внимание на основную разницу между

человеческой культурой и той, которая наблюдается в животном мире. Разница эта состоит в бесконечной

изменяемости первой и принципиальной неизменяемости второй.

Европейское человечество испытало огромные изменения своей культуры за тот период своей истории, который отделяет античность от наших времен; за тот же период семейный быт ласточек и общинный быт муравьев остался тем же, каким был раньше. Животный быт если и изменяется, то либо в смысле бессознательного приспособления к изменившимся внешним условиям жизни, либо (в кругу так называемых домашних животных) под непосредственным воздействием человека; принципиально же он неизменяем.

Отсюда следует, что

история культуры возможна только для человека, но не для животного мира.

§ 3. Но, спрашивается, какие же силы влияют на изменение быта человека, обусловливая собой развитие человеческой культуры? Вопрос этот поныне представляется спорным, и при его решении намечаются две крайние культурно-исторические теории.

Согласно одной из них, изменения условий человеческого быта объясняются стремлением человечества — и в отдельных его особях и в его социально-политических группах — к увеличению своего материального благосостояния, то есть силами экономического характера, вследствие чего самой теории присвоено название

экономического материализма. Эта теория, будучи применена с научной осмотрительностью и со знанием дела, раскрыла много важных сторон специально в области материальной и общественно-экономической культуры (см. выше § 1); но в своем стремлении к универсализму она потерпела неизбежное крушение в области духовной культуры, явления которой она пыталась либо подчинить своему главному экономическому принципу, либо низвести до уровня маловажных и излишних придатков экономической жизни.

Противоположная ей теория признает стремление человеческой души к совершенствованию вложенных в нее природой задатков, другими словами — ее стремление к идеалам. Какие это идеалы — другой вопрос, о котором речь впереди (§ 4); сама же теория носит название

идеологизма. Свои наибольшие успехи она, понятно, одержала в области духовной культуры; экономический принцип она не столько отрицает, сколько стремится подчинить себе, сводя намеченную им цель человеческих стремлений к одному из своих идеалов.

Борьба между обеими этими теориями продолжается и поныне, хотя и без прежних увлечений, и, по-видимому, в широкой области культурно-исторических явлений она затянется надолго. Это никого не должно тревожить: не силен тот, кто боится борьбы.

Все же в настоящем изложении истории античной культуры поставлена во главу угла идеологическая теория, главным образом, по двум причинам: во-первых, потому, что опыт доказал практическую исполнимость подчинения экономического принципа идеологизму, но не наоборот; следовательно, только исходя от идеологического принципа, мы можем получить единое и последовательное изложение культурного развития народа; во-вторых, потому, что специально

античная культура именно своими духовными достижениями наиболее решающим образом повлияла на культуру новых времен; следовательно, только идеологическая теория дает нам возможность выдвинуть те стороны античной культуры, которые для нас особенно драгоценны.

§ 4. Признав идеологический принцип руководящим для нашего изложения, мы этим самым поставили себя лицом к лицу с вопросом:

каковы те идеалы, стремление к которым вложено природой в нашу душу. Ответ на этот вопрос может нам дать только та наука, которая имеет своим предметом нашу душу, то есть психология.

В основе психологической науки лежит деление первичных душевных явлений на три категории — представления, чувства и волевые акты. И хотя опыт, при сложности нашей психической организации, не дает нам ни одного душевного явления, которое, будучи первичным, принадлежало бы всецело к одной из этих трех категорий, тем не менее — мы имеем право также и сложные явления,

по преобладанию в них элементов той, другой или третьей категории, делить на явления (преимущественно) познавательного, чувственного или волевого порядка.

В чем же состоит в каждой из этих трех категорий то стремление к совершенствованию, которое мы признали вложенным в нашу душу?

В

познавательной области это совершенствование сводится к возможному приближению нашего

представления о предметах, составляющих наш внешний и внутренний мир в его настоящем, прошлом и будущем, к самим предметам; идеал, витающий при этом перед нами, есть идеал

истины; совокупность же познавательных достижений, в которых проявляется притягательная сила этого идеала, называется

наукой.

В

чувственной области оно сводится к возможному очищению и углублению наших

чувств посредством таких восприятий, которые, увеличивая нашу жизнеспособность, усиливали бы в то же время и ценность для нас переживаемой нами жизни. Идеал, к которому мы при этом стремимся, есть идеал

красоты; совокупность же воплощений этого идеала в созданиях нашего духа именуется

искусством.

Наконец, в

волевой области оно сводится к такому направлению нашего

поведения, при котором достигается возможно большее благосостояние — не наше собственное (это — ступень чистого эгоизма, самая грубая, не столько первобытная, сколько вырожденская), а сначала наших близких по родовой, социальной и национальной группировкам (это — ступень относительного альтруизма, она же и коллективного эгоизма), а затем и всего человечества (ступень чистого альтруизма, самая совершенная). Идеал, определяющий таковое наше поведение, есть идеал

добра; совокупность же созданных нами для посильного воплощения этого идеала бытовых форм и условий составляет широкую область

нравов в самом общем значении этого слова.

Нетрудно убедиться, что при таком определении понятия «нравы» в него укладывается и весь общественно-экономический быт, так как все его формы и условия созданы людьми для обеспечения возможно большего благосостояния себе и своим (причем от более широкого или узкого толкования этого последнего понятия зависит и большая или меньшая нравственная ценность означенных форм и условий). Таким образом, мы получаем возможность, подчиняя экономический принцип идеологическому, вывести всю систему культуры — а стало быть, и ее историю — из одной основной идеи.

§ 5. Предметом

науки является весь внешний и внутренний мир. Этим определением установлено заодно деление наук на две обширные категории — на науки о

внешнем и науки о (нашем)

внутреннем мире. Первая занимается явлениями, происходящими в сфере

пространства; вторая — явлениями, происходящими в сфере (нашего человеческого)

сознания. Первые мы называем

естественными, вторые —

гуманитарными науками.

Примечание. Разница между ними все-таки скорее принципиальная. С одной стороны, явления нашего сознания обусловлены до некоторой степени функциями нашего физического организма; с другой стороны, они являются рычагами, приводящими в движение силы, действующие в пространстве. Так, например, передвижения народов, войны и т.д. несомненно разыгрываются в пространстве; тем не менее, мы причисляем трактующую о них «политическую историю» к гуманитарным наукам, так как рычаги этих явлений находятся в нашем человеческом сознании. Вообще, не отвлеченность от пространства, а наличность сознания (а следовательно, воли и цели) отличает гуманитарные науки от естественных.

1.

Естественные науки распадаются, прежде всего, на

феноменологические (описательные) и

помологические. Первые заносят на свои скрижали описания наблюдаемых явлений внешнего мира как в его целом (космография, метеорология, география, геология), так и в составляющих его элементах (минералогия, ботаника, зоология, антропология, причем последняя обнимает собой анатомию с физиологией, на которых основывается, как прикладная наука, медицина). Номологические науки исследуют

законы явлений; главные из них — механика (которая в применении к космографии дает астрономию), физика и химия. Впрочем, развитие феноменологических наук ведет к возможно большему проникновению их номологическим элементом, так что и эта граница представляется довольно зыбкой.

Преддверием к естественным наукам следует признать науки

математические, которые все развиваются из двух первичных: науки о числе и науки о пространственной мере, то есть арифметики и геометрии.

2. Таким же преддверием к

гуманитарным наукам является наука о человеческом сознании вообще, то есть

психология. Сами же они, будучи посвящены изучению творений человеческого духа, поневоле изучают их в их последовательном развитии; они все поэтому науки исторические, — точнее говоря: науки историко-филологические, так как всякая история изучается по памятникам, а науку о памятниках мы называем филологией. Систематика этих историко-филологических наук определяется систематикой их общего основания — психологией. Мы различаем, прежде всего, психологию индивидуальную и психологию коллективную (или народную). Последняя имеет три предмета: язык, верования и нравы; в соответствии с этим мы различаем три крупных исторических науки о творениях коллективной человеческой души: а) науку об истории языка (лингвистику, возникшую из грамматики), б) науку об истории религии и в) науку об истории нравов. А при широком значении, которое мы присвоили этому последнему понятию (ниже, § 7), в эту историю входят также — и история права, и экономическая, и политическая история. Переходя затем к индивидуальной душе, мы замечаем две главных области, в которых она действует наиболее самобытно и в наименьшей зависимости от окружающей среды; это — область науки и область искусства. История наук и история искусств поэтому завершают собой цикл гуманитарных наук.

Примечание. Правило об историческом характере всех гуманитарных наук допускает только одно действительное исключение; о нем см. тотчас. Кажущихся исключений много — грамматика, система права и т.д.; но они именно только кажущиеся: грамматика растворяется в истории языка, система права — в истории права и т.д. Затем надлежит помнить, что границы между обеими категориями гуманитарных наук опять-таки являются зыбкими: индивидуальная душа имеет подчас значительное влияние на предметы наук первой категории (знаменитый спор о «роли личности в истории») и, в свою очередь, находится в известной зависимости от среды в предметах наук второй категории (особенно в искусстве — ср. теорию Тэна[1]). Здесь может быть речь поэтому только о преобладании, а не об исключительности.

Особняком стоит

философия. Из тех наук, которые теперь входят в ее состав (в древности их было больше, см. ниже), мы уже выделили психологию. Логика, как наука о законах мышления (а равно и ее продолжение — гносеология, или теория познания), должна быть объявлена преддверием уже не одних только гуманитарных наук, а всех вообще до их разделения; там, где они снова соединяются, — место для метафизики, конечной цели и завершения всех наук. Каждая из них соприкасается с ней посредством своего венца — науки о (своих) принципах. Есть науки о принципах математики, принципах лингвистики, принципах истории и т.д. Поскольку эти науки относятся к разряду гуманитарных, они безвременны, образуя таким образом единственное исключение из только что упомянутого правила об историческом характере гуманитарных наук.

§ 6.

Искусства мы разделяем, прежде всего, на

изобразительные и

мусические; первые существуют в пространстве, вторые — во времени.

1. В состав

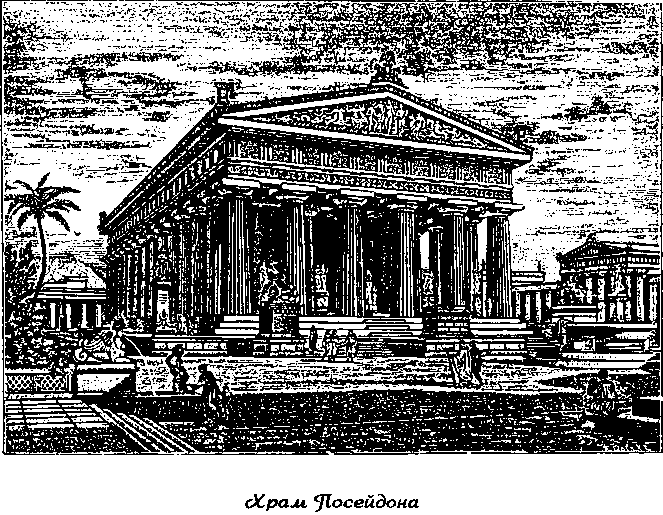

изобразительных искусств (или художеств) входят: архитектура (зодчество),

скульптура (ваяние) и

живопись. Все три граничат с известными ремеслами (плотника, каменщика, гончара, кузнеца, ткача и т.д.), которые мы относим к области нравов; четкой границы между ними нет, данный же предмет мы относим к той или другой категории вполне последовательно, смотря по тому, преобладали ли при его изготовлении расчеты (художественной) красоты или же (практической) пользы как одного из проявлений идеи добра.

2.

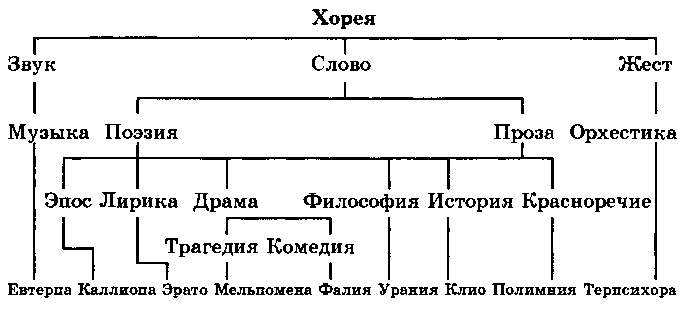

Мусические искусства на своей первобытной ступени составляют одно целое, так называемую

хорею, то есть соединение слова (песни), звука (напева) и жеста (пляски) под общим управлением ритма. В своем дальнейшем развитии они распались на эти три составных части, из коих первая дала

поэзию как искусство слова, вторая — музыку как искусство звука, и третья —

орхестику (включая мимику) как искусство жеста. К поэзии со временем присоседилась проза, которая первоначально, как орудие науки, не принадлежала вовсе к области искусств; она вошла в нее, став художественной. Граница между поэзией и прозой, ныне неопределенная, была в древности довольно четкой, так как поэзия, в силу своего рождения из хореи, навсегда осталась связанной со своим ритмом, то есть с

размером. Правда, в поздние периоды античной культуры и проза стала ритмической; тогда она убила поэзию и завладела ее наследством. Из этой позднейшей ритмической прозы возникла средневековая (и наша) поэзия.

Примечание. Мусическими называются эти искусства потому, что их покровительницами считались девять муз. Их приурочение к искусствам, а заодно и деление последних выяснит следующая таблица:

Эта схема относится к той эпохе, когда последняя отрасль прозы (красноречие) стала художественной, то есть к IV веку до Р.Х. Первоначально муза (или музы) была покровительницей всей области хореи. Гомер безразлично употребляет единственное или множественное число; Гесиод определяет число муз девятью и называет их имена, но разницы между ними и он не делает.

Эта схема относится к той эпохе, когда последняя отрасль прозы (красноречие) стала художественной, то есть к IV веку до Р.Х. Первоначально муза (или музы) была покровительницей всей области хореи. Гомер безразлично употребляет единственное или множественное число; Гесиод определяет число муз девятью и называет их имена, но разницы между ними и он не делает.

§ 7. Широкая область

нравов показывает нам человека в общении с его ближними, так как только в этом общении и может быть осуществлен идеал добра. Число комбинаций здесь бесконечно; мы можем наметить лишь главные из них.

1.

Семья. Она рассматривается нами двояко: и как биологическая, и как экономическая единица; другими словами, мы различаем

семейный быт (отношения между супругами, между родителями и детьми, между господами и челядью; рождение, воспитание, свадьба и похороны) и

семейное хозяйство, которое было в древности много сложнее, чем теперь. Поскольку семья и для своей жизни и для своего хозяйства нуждается в известных изделиях, начиная глиняным горшком и кончая домом, в указанный отдел входит вся вышеназванная (§ 1) так называемая

материальная культура. К семье же мы причисляем и посредствующие между семьей и государством группы, поскольку они основаны на общности крови: род, фратрию, колено (филу).

2.

Корпорации, сплетающие между собой однородные особи различных семей, объединяя их культовыми, профессиональными или другими интересами.

3.

Государство. И оно, подобно семье, рассматривается с двух сторон: и как носитель государственной жизни или политики в тесном смысле (характер государственной власти, отношение управляющих к управляемым, проявление народной воли и т.д.), и как арена государственного хозяйства, или

политической экономии (производство сырья, промышленность, торговля). Но оно рассматривается также и с третьей стороны — как индивидуальный организм, имеющий свою индивидуальную историю,

политическую историю, как ее принято называть (между тем как индивидуально-семейная история, то есть история какой-нибудь одной семьи, не интересует науку). Эта политическая история делится на внутреннюю и внешнюю и состоит в обоих отделах из насильственных кризисов и умиротворительных актов. Во внешней истории кризисы называются войнами, умиротворительные акты — договорами; во внутренней: кризисы — революциями, умиротворительные акты — законодательствами. В обеих областях задача государственной мудрости состоит в том, чтобы умиротворительным актом предупредить кризис. В древности это в области внутренней политики удавалось часто, в области внешней — реже; отсюда значение войны и науки о ней, так называемых «военных древностей», — с одной стороны, и законодательства и права — с другой.

Но во всех названных областях одинаково сказывается один общий элемент, нормирующий поведение человека — как члена семьи, и как участника в корпорациях, и как гражданина; это — его

нравственное сознание. Оно не тождественно с существующими правовыми нормами, которые оно, однако, из себя породило: право говорит «так не поступай, не то — суд и кара»; нравственность, кроме того, — «так поступай в видах внутреннего оправдания, Божьей милости и общественной симпатии». Античная нравственность была преимущественно

положительной: в этом ее великая заслуга.

§ 8. В указанных трех областях своей культуры — науке, искусстве и нравах — человек стремится осуществить три чаемых им идеала — истины, красоты и добра. И если мы, наблюдая развитие данной культурной эпохи, находим, что за истекший период времени она приблизилась к их осуществлению, то мы отмечаем этот период времени как период

культурного прогресса; если же нет, то — как период

застоя или

регресса.

Из данного определения видно, что этими обозначениями нужно пользоваться чрезвычайно осторожно.

Во-первых, так как означенных идеалов не один, а три, то следует признать принципиально вполне возможным, что один и тот же период, будучи периодом прогресса, например, в области науки, окажется периодом застоя или регресса в обоих других и т.д.

Во-вторых, из названных трех идеалов только один оказывается достаточно бесспорным, а именно — идеал истины, поскольку он воплощается в науке. Вот почему только периоды научного прогресса, застоя и регресса в истории человечества вырисовываются перед нами с достаточной четкостью. Оба остальных подвержены спорам, а с ними — и оценка данных периодов в развитии искусств и нравов. Приверженец жизненной красоты усмотрит в переходе от античного искусства к средневековому регресс; напротив, поклонник аскетической красоты тот же переход признает прогрессом. Такой же спор возникает и в области нравов при сравнении периодов старинной простоты с осложненностью и утонченностью так называемых периодов расцвета.

В-третьих, спорной представляется и

сравнительная оценка наших трех идеалов. Если, скажем, прогресс в области наук и искусств окупается регрессом в области нравов — следует ли в этом признать выигрыш или утрату (ср. теорию Руссо

[2])? А если припомнить, что даже один и тот же идеал может неравномерно осуществляться в различных отделах своей области (красота музыки, например, в ущерб красоте живописи, семейный быт в ущерб государственному), то вопросы сравнительной оценки станут еще сложнее и неудоборазрешимее.

Отдать себе отчет в том, что мы разумеем под идеалами, какова их сравнительная ценность для человечества и в чем, следовательно, заключается прогресс и регресс, — все это составляет задачу, обязательную для каждого мыслящего человека, которую мы называем

выработкой миросозерцания. Но не только это.

§ 9. До сих пор не было речи о

религии. Это произошло не потому, чтобы она не соответствовала ни одному из названных идеалов, а, наоборот, потому, что она соответствует всем трем, объединяя их в себе. Религия одновременно наполняет собой наши представления, волнует наши чувства, направляет нашу волю; ее предмет — божество, а в божестве совмещаются понятия высшей истины, высшей красоты и высшего добра.

В частности, каждая религия высшего порядка состоит из трех частей — догматической, повествовательной и обрядовой.

1.

Догматическая часть, как учение о божестве и духовном мире, примыкает к области наук, покрывая в значительной степени тот их венец, который мы выше (§ 6) назвали метафизикой. Это, таким образом, — религиозная философия.

2.

Повествовательная часть (в античной религии мы называем ее мифологией) так же точно примыкает к искусствам, вдохновляя поэтов и художников, призывая к жизни религиозную поэзию, скульптуру и живопись. Эта сторона особенно характерна для античной культуры: откровение божества в красоте — специально античное воззрение.

3.

Обрядовая часть, наконец, составляет значительный фактор как в семейном и корпорационном, так и в государственном быту, врезываясь, таким образом, в область нравов. Сверх того, обрядность античной религии приняла в себя все искусства (включая орхестику), соприкасаясь также и с этой областью культуры.

Таким образом, религия своими тремя составными частями граничит со всеми тремя областями светской культуры. А где имеются общие границы, там неизбежны и

переходы их с обеих сторон. Направлением этих переходов обусловливается развитие отношений между религией и светской культурой.

Если мы в данном периоде наблюдаем поступательное распространение религии по всем областям светской культуры, то он представляется нам периодом ее

сакрализации.

Если, наоборот, замечается стремление — чем далее, тем более — вытеснить религию из области науки, искусств и нравов и ограничить ее неотъемлемой ее областью специально религиозного чувства, то мы говорим о

секуляризации (обмирщении) культуры.

Следует помнить, что история культуры человечества отнюдь не может быть сведена к постепенной ее секуляризации, как это думали французские философы XVIII века; так, из разбираемых здесь периодов истории античной культуры первый (ахейский) представляет нам ее в сравнительно светском состоянии, за которым следует (эллинский) период быстрой сакрализации, сменяющийся (аттическим) периодом медленной секуляризации, продолжающимся в эллинистическую и римско-республиканскую эпоху, после чего следует (в эпоху империи) новая решительная сакрализация, завершающаяся в Средние века. В этих сменяющих друг друга периодах сакрализации и секуляризации заключается

внешняя история религиозной культуры.

Ее

внутренняя история сводится к постепенному очищению и углублению самого религиозного чувства и может быть выражена в формуле: «от божков к богам, от богов к богу, от бога к божеству». Всего полнее совершается эта эволюция в сознании личностей, между тем как для народа характерно совместное существование всех этих ступеней.

Вне этой эволюции стоит

атеизм, встречающийся одинаково на всех ступенях. Следует различать атеизм

кажущийся и атеизм

действительный. Первый сводится: либо 1) к отрицанию

данной ступени религиозной эволюции, часто по той причине, что ум отрицающего чает наличность более высокой; так, первые христиане казались атеистами окружающим их языческим массам (атеизм

относительный); либо 2) к такому состоянию ума, при котором религиозный идеал только оттесняется на задний план другими, более волнующими нас в данный момент нашего развития (атеизм

биологический). Напротив,

действительный атеизм сводится к атрофии религиозного чувства, как (органическая) слепота — к атрофии зрительных нервов и т.д. Отнюдь не должно думать, будто атеизм (действительный) может быть результатом научного развития: религиозный идеал, подобно трем первым, принадлежит к первичным элементам объективного мира и, подобно им, в одинаковой степени и недоказуем наукой, и неопровержим.

От атеизма (непризнавания божества) следует отличать

антитеизм, то есть враждебное отношение к признаваемому божеству под влиянием жизненных неудач, разочарований и т.д. Подобно атеизму, и он встречается только у отдельных личностей, а не в народных массах.

Значение религии как фактора культурной жизни античных народов доказуемо наукой — оно и будет представлено в настоящем очерке. Напротив,

оценка религиозного идеала — дело совести каждого; она, равным образом, относится к той обязательной для всякого мыслящего человека

выработке миросозерцания, о которой речь была выше (§ 8).

§ 10. Предыдущие страницы были посвящены определению содержания понятия «культура» вообще; теперь надлежит определить

рамку — этнологическую и хронологическую — специально

античной культуры.

Под «античными народами» принято разуметь только два —

греков и

римлян. Ограничение это не случайно: так как интерес, внушаемый античным миром, обусловливался сознанием, что он был родоначальником нашей культуры, то естественно было его сосредоточить на тех двух народах, из которых один был творцом этой культуры, другой — посредником между ней и нами, выделяя их этим из числа других народов древности, интерес к судьбам которых представляется скорее интересом простой любознательности.

Называя греческий народ творцом нашей культуры, мы не думаем оспаривать его собственной зависимости от других, более древних в культурном отношении народов, которые мы объединяем под общим именем «классического Востока». Все же, 1) эта зависимость была лишь частичной: как будет показано в соответственных отделах, она вовсе не касалась таких важных в умственном отношении областей, как литература, философия и почти вся область нравов, и только отчасти затронула остальные; 2) ее воздействие проявилось (если не считать религии) главным образом в эпоху младенчества греческой культуры, и 3) пути этого воздействия, в большинстве случаев, могут быть определены лишь более или менее гадательно.

Особое место принадлежит

христианству. Как религия, зародившаяся в пределах Римской империи в эпоху ее наибольшего расцвета и покорившая весь античный мир, оно несомненно входит в область античной культуры. Тем не менее, мы по причинам специального характера оставляем его, как религию, за пределами нашего очерка, касаясь его только как культурной силы.

Когда история античного мира излагается с политической точки зрения — центр интереса после Александра Великого (323 г. до Р.Х.) переносится из Греции в Рим, где он и остается до конца. Здесь не то: так как культурой античного мира была именно греческая культура, то мы от начала до конца можем следовать начерченной для нее магистрали. Вот почему история античной культуры гораздо более едина, чем политическая история античного мира.

Начинается она в очень древние времена на побережьях и островах Эгейского моря при участии многих племен, из которых лишь к концу доисторической эпохи выделяется одно — ахейское

[3]. Но так как мы только об эпохе преобладания этого племени знаем из

говорящего памятника — Гомера, то мы и весь доисторический период по его имени называем «

ахейским»

Этому преобладанию положило конец вторжение в ахейскую Грецию северных племен, главным образом, дорийцев; воцарился новый хаос, из которого выделяется ряд племен, одинаково участвовавших в культурной работе. К концу периода политическое преобладание принадлежит Спарте, но в культурном отношении с ней успешно состязаются и другие племена, входящие в состав,

эллинского народа, именем которого мы и называем весь период.

Освободительная война с персами (500-478 гг. до Р.Х.) выдвигает на первый план

аттическое племя, завладевающее, кроме политического, также и культурным руководительством, которое остается за ним и после потери политического и только победами Александра Великого переносится в другие центры. Мы вправе поэтому весь период от персидских войн до смерти Александра — период расцвета — назвать

аттическим.

Победы Александра раздвинули рамки греческого мира на востоке и юго-востоке; столетием позже и Рим коснулся своими владениями этого греческого мира, что повело и к его подчинению греческой культуре. Отныне уже вся «вселенная» делается ее поприщем, сначала в лице своих отдельных государств, а затем и объединенная, политически — под эгидой Рима и религиозно — под знаменем креста. Весь этот период поэтому — от смерти Александра до конца античного мира — носит у нас название

вселенского. Распадается он на следующие части:

А. До политического объединения (323-30 гг. до Р.Х.):

1) Эллинистический период на Востоке

параллельно

2) Римско-республиканский период на Западе

Б. После объединения (30 г. до Р.Х.-529 г. по Р.Х.):

1) Период языческой империи (30 г. до Р.Х.-313 г. по Р.Х.)

2) Период христианской империи (313-529 гг. по Р.Х.)

Пределом поставлен 529 год — год закрытия императором Юстинианом афинского университета, последнего оплота античной культуры.

Примечание. Слово «вселенная» употреблено здесь в его первоначальном значении — «населенная» (земля), переводится с греческого oikumene от oikein — «населять» (с привкусом культурной жизни специально в духе греко-римской культуры). Отсюда, например, «вселенский собор» — concilium oecumenicum. Ныне это слово вследствие этимологического недоразумения, вызванного созвучием с местоимением «весь», часто употребляется в смысле «мироздания».

Все же эти периоды с их подразделениями будут изложены в настоящем курсе довольно неравномерно. Причина этой неравномерности двойная:

1. Мы сами очень неравномерно осведомлены о культурной жизни античного мира за различные периоды его истории. Всякое историческое знание зависит от обилия и достоверности сохранившихся

памятников; и вот эти-то памятники — и по количеству и по качеству — очень неравномерно распределены между означенными периодами.

Разделяются они на две категории — на 1) словесные и 2) вещественные. К первой категории принадлежат сохранившиеся в позднейших копиях литературные тексты и в подлиннике (хотя и в более или менее поврежденном виде) — надписи; ко второй — всякого рода изделия и творения человеческой руки, от глиняного черепка до мраморной статуи и мраморного храма. Вещественные памятники сохранены за гораздо более раннее время, чем словесные, — уже начиная с третьего тысячелетия до Р.Х.; но одни, без параллельной литературной традиции, они дают очень мало для духовной культуры.

2. Неравномерна и

ценность различных сторон культурной жизни различных периодов — даже с чисто объективной точки зрения и независимо от того обязательного простора личной оценки, о котором речь была выше (§ 8). Так, например, несомненно, что подражательное культурное явление обладает меньшей ценностью, чем самобытное. Вот почему греческая литература в эпоху империи, хотя от нее уцелело больше памятников, будет изложена нами менее обстоятельно, чем литература аттического периода.

Часть первая

Ахейский период

(От древнейших времен до приблизительно 1000 года до Р.Х.)

Глава вводная. Внешний облик греческой земли

§ 1. Страна, ставшая центральной ареной греческой культуры, состоит из собственно Греции с прилегающими островами Ионийского моря, разделяющейся на северную, среднюю и южную (или Пелопоннес), островов Эгейского моря и северного (фракийского) и восточного (малоазиатского) побережий этого моря, которые, впрочем, лишь к концу нашего периода были заселены греками.

1.

Пелопоннес (по античной традиции, в сущности верной, Pelopos nesos, то есть остров Пелопа, мифического родоначальника династии Пелопидов в Микенах) состоит из центрального плоскогорья и его очень неравных по величине склонов к окружающим морям. Плоскогорье называлось

Аркадией — страна суровая, поросшая дубовыми лесами, дававшими приют медведям, от которых она и получила свое название (arkos-arktos — «медведь»). Преобладал пастушеский быт; горные котловины мешали политическому объединению, и только в юго-восточном, сравнительно ровном углу возникли более значительные общины: Мантинея и Тегея. По краям плоскогорья возвышаются, особенно на севере и востоке, горные цепи с вершинами, долго покрытыми снегом (Эриманф, Киллена). Здесь реки, не находя стока, исчезают в пропастях (так называемых катавотрах; особенно знаменито своей мрачной красотой падение Стикса); эти явления подали повод к мифам о подземном царстве и к роли Гермеса, главного бога страны, как проводника душ. Из склонов наиболее значительны оба южных —

Мессения (долина Памиса) и

Лаконика (долина Эврота), отделенные друг от друга высокой горной цепью альпийского характера — Таигетом (Taygetos). Оба очень плодородны, особенно Мессения, но ее делит на две части важная для истории страны гора Ифома (Ithome), затрудняя ее объединение. Напротив, Лаконика, по природе единая, так и льнула к центральной общине, каковой были в начале Амиклы (Amyklai), позднее Спарта.

В противоположность южным склонам восточный,

Арголида, продолжая природу центрального плоскогорья, распадался на ряд кантонов (Сикион, Коринф, Эпидавр, Трезен, Микены с Аргосом). Зато он обладал прекрасными гаванями, открывшими доступ к нему восточной материальной культуре, а это обстоятельство повело к возвышению его главной общины, «золотых» Микен (Mykenai) с их соседом, «надбрежным» Тиринфом (Tiryns), не только в Арголиде, но и во всем Пелопоннесе.

Малозначителен северный спуск, узкая приморская полоса, часто разоряемая стекающими с северно-аркадской горной цепи бурными потоками; свое название «

Ахайя» он получил уже в следующий период, как одно из последних убежищ разгромленного ахейского племени.

Важнее западный склон,

Элида (Elis), собственно, долины двух рек — Пенея (элидского) и Алфея, самой значительной реки Пелопоннеса. Отвращенная от эгейского центра, Элида особенной роли в истории не играла; своей известностью она обязана главным образом Олимпии на Алфее, священной роще Зевса Олимпийского, где происходили каждые четыре года так называемые олимпийские состязания. Основаны они были, по преданию, еще Пелопом, царем Микен и Пелопоннеса, но особый блеск получили лишь в следующем периоде.

К Лаконике примыкает остров

Кифера (Kythera), причисляемый поныне к так называемому ионийскому семиостровию (Heptannesos), важный для нашего периода как стоянка финикиян, которые здесь ввели свой культ Афродиты-Астарты «Киферейской»; позднее он подпал власти Спарты и никакой роли в истории не играл. Не играл таковой и «лесистый»

Закинф (Zakynthos), второй в числе семиостровия, прилегающий к Элиде.

Примечание. Название Ионийского (Ionion) моря для нас загадочно; во всяком случае, оно не имеет ничего общего с именем ионийцев (Iones), которые даже не жили на его берегах. Загадочно и название Эгейского моря.

2.

Средняя Греция отделена от Пелопоннеса двумя заливами, Коринфским и Сароническим (название загадочно), из которых первый особенно глубоко врезался в землю; между ними лежит географическое чудо античного мира, Коринфский перешеек (Истм), почти сплошь занятый горами и позволяющий поэтому с большой легкостью вести военную оборону

(Пелопоннеса. Расположенная между этой парой заливов (Амвракийским и Мелийским) и северной Элладой средняя Эллада представляет собой узкую и гористую полосу земли, самой природой не приспособленную к политическому объединению. В ахейскую эпоху ее раздробленность была еще больше, чем в историческую. Так, позднее столь единая

Аттика распадалась на несколько независимых общин и союзов, среди которых выделялись Афины и Элевсин (Eleusis) благодаря своему положению в равнинах, редких в этой довольно пустынной и малоплодородной, но здоровой стране. В наш период, впрочем, оба города были довольно маловажны; природных богатств не было, морские же пути были преграждены двумя островами, славным позднее

Саламином (Salamis) — тогда еще гнездом пиратов — и особенно

Эгиной, царицей Саронического залива.

Суровая горная цепь Киферона (Kithairon), прославленная в сагах, отделяет Аттику от могучего Фиванского царства, которое вместе с соседним «золотым» Орхоменом позднее образовало историческую

Беотию. Страна эта тучная, гордящаяся своим Копаидским озером с его рыбными богатствами и плодородными долинами фиванского Исмена и орхоменского Кефиса; а впрочем, горная природа была почти такая же, как и в Аркадии, вследствие чего и здесь (в Орхомене) были живы предания о царстве мертвых. Из гор особенно славился, кроме Киферона, еще Геликон (Helikon), позднее, благодаря поэзии Гесиода, родина (геликонских) муз.

Страна к западу от Беотии особенно пострадала от великого народного сдвига, положившего конец ахейскому периоду; это целый лабиринт гор и ущелий (позднее

Фокида с тремя

Локридами), над которыми царствует гигант средней Греции — Парнас. Горой Аполлона он стал лишь в следующем периоде, когда на его склоне были основаны Дельфы; в ахейском главным городом этой местности была приморская Криса. Дальше на западе хаос опять проясняется: мы вступаем в долину Ахелоя, сказочной реки греческого запада, и в пределы соперничающих городов Плеврона и Калидона (Kalydon). В историческое время они подпали под власть полудикого племени

этолийцев, и лишь по ту сторону Ахелоя, в

Акарнании, культура возобновлялась, да и то лишь благодаря приморским колониальным городам.

С запада к средней Греции примыкают три дальнейших острова ионийского Гептаннеса —

Кефалления, Итака и

Левкада, из коих оба последних в настоящее время спорят из-за чести быть

гомеровской Итакой, родиной Одиссея. В нашу эпоху все три были крупными культурными центрами; позднее они потеряли значение.

3.

Северная Греция. Тот лабиринт гор, о котором речь была выше, заполняет собой местность между Мелийским заливом и Ахелоем, оставляя свободной на востоке лишь узкую теснину между крайней горой — величавой Этой (Oite) и морем: это — знаменитые

Фермопилы, после коринфского Истма второй оплот Греции. Здесь, между Этой и Офрисом (Othrys) — долина реки Сперхея, родина доброй части греческой мифологии (мифов о Девкалионе, аргонавтах, Геракле, Ахилле). Далее на севере горный лабиринт суживается, образуя северо-южную горную цепь Пинд и оставляя свободной к востоку от нее роскошную равнину, самую широкую и плодородную в Греции,

Фессалийскую. Через нее течет река (фессалийский) Пеней; путь к морю ему преграждает новая приморская горная цепь — знаменитое трехгорье Олимп-Осса-Пелион; он пробивает себе дорогу между Олимпом и Оссой, образуя там живописную Темпейскую долину (Tempe, то есть «прорезь»). Ее северная гора, Олимп, — самая высокая гора Греции (около трех тысяч метров) и вместе с тем ее северный предел; здесь, где земля с небом соприкасаются, предполагалось местожительство «олимпийских» богов; здесь горные нимфы, «олимпийские» музы, вдохновляли певцов-гомеридов. Та же Темпейская долина служила для Греции, после Истма и Фермопил, третьей фортификационной линией.

В противоположность культурной Фессалии страна к западу от Пинда,

Эпир, была во все времена (включая настоящее) полудикой; все же здесь, в земле молоссов, находилась «бурная» Додона, древнейшее прорицалище Зевса, с его «многоязычным» дубом, шелест которого почитался вещим.

Само название страны «Эпир» (Epeiros), то есть «материк», указывает на то, что она была так названа более культурными островитянами. Таковыми были жители противолежащей

Коркиры (Korkyra или Kerkyra), шестого и, собственно, последнего острова ионийского Гептаннеса (седьмой, маленький Паксос, был прихвачен только для восполнения священного числа). В позднейшее время он сыграл довольно важную роль как колония дорического Коринфа; но уже в нашу эпоху он, как доказали недавние раскопки, был культурным центром.

4.

Эгейское море. Настоящим двигателем греческой культуры было «царь-море» (Archipelagos) страны с его бесчисленными островами, так и манящими вдаль, с его правильными летними ветрами (этесиями), так облегчающими задачи молодого, еще неуверенного в себе судоходства. Острова эти, будучи важны и сами по себе, получают особое значение еще тем, что они были природными мостами между Европой и Азией. Таких мостов мы различаем три.

Южный образуется, главным образом, длинным островом

Критом (Krete), замыкающим с юга все Эгейское море. Его богатство кипарисовыми лесами (ныне почти исчезнувшими) дало этому острову возможность стать первой в Греции морской державой, каковое его значение связано с именем мифического царя Миноса и его столицы Кносса. Расцвет Крита относится именно к нашему периоду, о чем свидетельствуют и грандиозные находки, полученные благодаря раскопкам недавнего времени; в историческую эпоху он пал, сохраняя память о своем давнишнем морском величии в пиратских наклонностях своих жителей. Его славу позднее унаследовал остров Родос, посредством которого наш мост примыкает к юго-западному углу Малой Азии.

Как этот южный мост от Пелопоннеса, так

средний исходит от средней Греции — отчасти непосредственно от Аттики, отчасти от параллельного с ней острова

Эвбеи (Euboia), прилегающего ко всей восточной половине средней Греции до самого Мелийского залива и содержащего в своем центре плодородную Лелантскую равнину — предмет самой серьезной войны эллинского периода между главными городами острова Халкидой (Chalkis) и

Эретрией. Исходящие от Аттики и Эвбеи острова образуют прежде всего (полу-)круг — отсюда их название

Киклады (Kyklades). Все они довольно мелкие; более прочих привлекают внимание обильный здоровой водой Андрос, затем оба соседа-соперника, славные своим мрамором Парос и своим вином Наксос. Самый знаменитый позднее Делос был в нашу эпоху еще пустынной скалой. Далее к востоку наш полукруг продолжается в «рассеянных» островах, так называемых (южных) Спорадах, примыкающих к Малой Азии, между Родосом к югу и Икарией с

Самосом к северу. Особенно важен последний, сыгравший большую роль в судьбах Греции до последних времен. Из Спорад важнейшая — Кос, позднее прославившийся своим культом Асклепия и своей медицинской школой.

Северный островной мост посередине разорван: начинаясь у фессалийских берегов так называемыми северными Спорадами (главная — Скирос, опасное гнездо пиратов), он уже не имеет продолжения, которое от них бы вело либо к богатому и мрамором, и вином

Хиосу, либо, севернее, к идиллическому Лесбосу, либо, еще севернее, к мрачным фракийским островам: вулканическому

Лемносу, золотоносному

Фасосу (Thasos) и известным позднее своими мистическими культами

Самофракии и

Имбросу. Когда поэтому говорят о северном мосте между Европой и Азией — под ним разумеют не острова, а македонско-фракийское побережье.

5. Это македонско-фракийское побережье начинается уже у Олимпа, но затем, по ту сторону реки Аксия (ныне Вардар), прерывается глубоко вдающимся в море «трехпалым» полуостровом

Халкидикой (так называемым потому, что его занимали главным образом выходцы из эвбейской Халкиды), юго-восточный угол которого оберегает грозный Афон (Athos). Далее — устье второй великой македонской реки Стримона (Strymon, ныне Струма), за которым вскоре начинается Фракия. Ее побережье очень манило поселенцев вплоть до впадения ее главной реки Гебра (Hebros, ныне Марица); за ним следовал негостеприимный берег, вскоре переходящий в предельный полуостров, хлебородный (фракийский) Херсонес.

Между Херсонесом и противолежащим малоазиатским берегом тянется извилистый

Геллеспонт, переходящий затем в

Пропонтиду. Так (то есть «предморьем») она была названа потому, что служила как бы преддверьем к настоящему, нелюдимому «морю», начинающемуся по ту сторону второго пролива, так называемого

Боспора (Bosporos), и названному скорее из благоговейного страха «гостеприимным»

(Pontos Euxeinos). О нем в наш период ходили лишь внушительные слухи, увековеченные в мифе об аргонавтах, в ожидании того времени, когда оно откроет греческим пловцам доступ в пределы нашего отечества, оплодотворяя его первыми семенами культуры.

Западное

малоазиатское побережье начинается против фракийского Херсонеса славной в греческой саге геллеспонтской

Фригией, над которой царила

Троя на Скамандре, один из главных культурных центров нашего периода. Далее следовала, против Лесбоса,

Мисия с ее главной рекой Каиком; следующая крупная река, Герм, образовала приблизительную границу между ней и

Лидией, центральной рекой которой был знаменитый своими лебедями Каистр. Четвертая крупная река Малой Азии, извилистый Меандр, впадающий в море против Самоса, отделяет Лидию от

Карии, последней области западного побережья Малой Азии.

Оба названных побережья привлекали поселенцев помимо своих природных богатств также и наличием названных крупных рек, которые, будучи судоходными и вдаваясь далеко вглубь страны, предоставляли поселенцам возможность прибыльной торговли с ее полудикими обитателями. Но эти преимущества сказались лишь к концу нашего периода и, главным образом, к начету следующего.

Таков был этот уютный мирок, это единственное в Европе полное и тесное сочетание моря и земли. Именно оно характерно для европейской культуры. Течения великих рек, на которых создавались культурные деспотии Востока, замыкают кругозор своих народов; напротив, море, если оно оживлено островами, открывает его, неудержимо увлекая вдаль. Европейская культура, созданная греческим народом, — дочь моря и земли.

Глава I. Нравы

§ 2. Семейный быт. Основным принципом греческой семьи на ее древнейшей, уловимой для нас, ступени является принцип

единобрачия: у мужа-хозяина только одна жена, хозяйка его дома и мать его детей. Уже один этот факт исключает возможность коренного воздействия восточных полигамических культур на греческую.

Ценными качествами невесты считаются: знатность, красота, ум и искусность в женских работах. Приметивший себе невесту жених получает ее от тестя, уплатив за нее подобающее

вено (hedna; обыкновенно известное число голов скота), которое тесть должен был возвратить, если дурное поведение жены принуждало мужа к разводу. Свадьба была торжественным и веселом актом, сопровождавшимся пиршеством, песней и пляской; насколько она имела религиозный характер, мы не знаем. Положение жены в доме мужа было очень почетным: она была «женой-госпожой» и управляла всей женской челядью. Правда, этот почет находился отчасти в зависимости от того, была ли в живых ее родня, у которой она могла найти заступничество в случае обиды со стороны мужа.

Воспитание детей происходило внутри дома, причем нередко знатный отец, отвлекаемый внедомашней и военной работой, поручал уход за сыном почтенному клиенту. Обучение мальчика имело целью сделать из него и храброго воина и хорошего хозяина (ср. Одиссея), но, кроме того, и образованного по понятиям того времени человека, то есть способного и в физических состязаниях постоять за себя (как наездник, борец и т.д., см. ниже, с. 30), и складно сказать слово, и принять участие в хорее. Оно, таким образом, уже, теперь состояло из обеих характерных для грека частей гимнастической и мусической. Девочки росли при матери, обучаемые ею женским работам; однообразие домашней жизни прерывалось для них частыми вечеринками с хороводами и пением (ср. Навсикаю

[4]). Вообще центром тяжести в общественной жизни нашего периода была семья. Главой семьи был, разумеется, отец; все же его власть имела свой предел и никогда не доходила до права над жизнью и смертью или свободой детей, не говоря уже о жене; в случае жестоких наказаний допускалось заступничество родственников матери. Вообще личность жены была для мужа неприкосновенна; пережитки более грубых нравов в этом отношении сохранились у Гомера, странным образом, в быту богов (см. ниже, с. 53).

Местом семейной жизни был дом. Для него характерны прежде всего двор (aule), где при теплом климате и обыкновенно ясной погоде юга охотнее всего пребывали люди, затем обе

хоромы (megara), мужская и женская. Строгой исключительности, впрочем, не было: в мужской хороме, служившей также столовой, хозяин с хозяйкой принимали гостей; в женской хозяйка управляла домашней работой рабынь. Особой кухни не было; это — в связи с тем, что пищей в нашу эпоху были преимущественно жареное мясо и хлеб («ломоть Деметры»). Животные закалывались и потрошились на дворе; здесь же находился алтарь (bomos), на котором приносились в жертву богам положенные им части. Назначенные для людей части туши жарились на очаге (hestia) в хороме, затем подавались сотрапезникам. Эти последние сидели на стульях (а не возлежали, как позднее); столы подавались к обеду, а затем убирались. Вино в особых больших сосудах (krateres) смешивалось с водой и затем разливалось в чаши (kylikes).

Дом был, однако, центром также и семейного

хозяйства, которое вообще в древности было много сложнее, чем ныне. Покоилось оно на следующих двух принципах: 1) дом должен быть по возможности экономически самодовлеющей единицей, то есть потребляемое домом должно им же и производиться; 2) хозяйственная работа делится между мужем и женой так, чтобы муж заведовал всей работой вне дома, жена — почти всей внутри него.

К

работам вне дома принадлежали: 1.

Скотоводство, очень развитое в преимущественно гористой Греции. Его предметами были: коровы (ради мяса и молока; быки служили также и для пахотьбы); овцы (ради шерсти, мяса и молока) и козы (тоже; сверх того пользовались и шкурами всех этих пород). Лошадей, требовавших особо тучных пастбищ, держали только очень богатые, да и то не везде; особенно славилась ими Фессалия. Более распространены были, как вьючные животные, мулы и ослы. Свиней уже тогда держали более для пищи.

2.

Земледелие. Здесь мы различаем

хлебопашество, известное с незапамятных времен, и

культуру деревьев, среди которых особую важность имела виноградная лоза и маслина (последняя, впрочем, только отчасти, так как самые ценные качества оливкого масла, сделавшие его и средством освещения и приправой к кушаньям, были открыты только в следующую эпоху).

3. Пчеловодство, особенно важное в древности потому, что мед заменял нынешний сахар (воск, как средство освещения, тоже был признан только в следующую эпоху; в нашу — комнаты освещались смолистыми лучинами на подставках, lampteres, а ночной путник брал с собой факел).

4.

Охота не была постоянным занятием; она предпринималась изредка для истребления быков с целью их приручения, и это было торжеством, на которое приглашали друзей и знакомых (ср. миф о Калидонской охоте). Человек, принужденный жить охотой, считался несчастным так же, как живший рыболовством. Обычный способ охоты заключался в том, что животное загоняли с помощью собак в нарочно расставленные сети. Рано возникло сознание, что следует щадить беременных самок; таковых охотники после поимки «отпускали Артемиде», богине-покровительнице не только охотников, но и лесной дичи. Скотоводство и охота требовали наличия большого числа собак, которые считались поэтому ценным достоянием. К ним, как и вообще к животным, относились очень хорошо; ср. описание смерти собаки Аргоса в «Одиссее» (XVII, 290 сл.).

Внутри дома происходили работы по выделке предметов потребления из приносимого сырья. Главными были следующие: 1. выделка хлеба. Для этого сначала молотили колосья на току (halos; это был устланный каменными плитами просторный круг под открытым небом, служивший в другое время местом для пляски), каковая работа производилась быками; затем его там же веяли с помощью веяла (liknon). Домой доставляли чистое зерно; просушив, его размалывали в ручных мельницах, что считалось особенно тяжелой работой мукомолок — далеко слышный лязг мельниц вместе с пением петухов возвещал о наступившем утре. Затем из добытой таким образом муки пекарки пекли хлеб — плоский, так что его надлежало ломать. 2. Выделка

тканей. Домой доставляли шерсть: здесь ее разминали и чесали (работа чесальщиц), превращая ее этим в паклю; из нее пряхи с помощью прялки и веретена выводили нити — эта работа считалась особенно приличествующей дочерям дома. Из нитей на ткацких кроснах (histos) выделывались ткани, что было почетной работой самой хозяйки; особенно искусные ткачихи (Андромаха

[5], например) умели при этом украшать ткани различными узорами. В позднейшее время работа этим почти что заканчивалась — платьем были те же куски материи. В нашу эпоху дело было сложнее, как доказали изображения мужчин и особенно женщин, главным образом, в критской и тиринфской стенописи: многоярусные воронкообразные юбки этих последних, крепко стянутые вокруг талии (едва ли без помощи корсета), требовали довольно высокого развития также и портняжной техники. Но подробности тут неизвестны.

Как видно из этого описания, хозяйство в самодовлеющем доме было немыслимо без многочисленной челяди. Таковая была большей частью несвободной. Наиболее почетным являлось положение дома рожденных рабов и рабынь; другие приобретались либо куплей, либо как военная добыча. Последней, впрочем, были только женщины, так как мужское население взятого города истреблялось. Отношение хозяев к рабам было гораздо более сносно, чем позднее, когда усложнившиеся условия производства потребовали массового рабства. Из числа рабынь выдвигались своей близостью к хозяйке ее бывшая няня, последовавшая за ней из родительского дома, и затем «почтенная» ключница. А впрочем, хозяин был полновластным господином своей челяди и имел над ней право жизни и смерти (ср. расправу Одиссея с неверными рабынями,

Од. XXII, 457 сл.).

Равным образом, большое хозяйство требовало разнообразной

утвари. Сравнительно мало было мебели, как и вообще в древности: нашим шкафам соответствовали низкие лари, которые могли служить также для сидения. Столы тоже не загромождали комнаты. Стулья были отчасти каменные, отчасти складные деревянные; для гостя стул покрывали мохнатой шкурой, и под ноги ему давалась скамейка. Разнообразна была столовая утварь, большей частью из глины; встречается, однако, серебряная и золотая, последняя преимущественно для возлияний богам. Особое место занимают медные котлы, в которых, главным образом, кипятилась вода для купания, с каковой целью их ставили на так называемые треножники (tripodes). О

рабочей утвари уже была речь мимоходом. Сюда же примыкают и многочисленные женские украшения — серьги, ожерелья, запястья, пряжки и т.д., — о которых мы имеем довольно полное представление, так как они сопровождали покойницу в могилу (так же как мужчин — оружие, о котором см. ниже, с.30). Особого внимания заслуживают

перстни с печатями — символ хозяина и хозяйки — с подчас очень интересными изображениями.

Вся эта семейная жизнь проникнута чувством живой и тесной солидарности всех членов, как свободных, так и рабов, и затем —

уважением к труду. Одиссей гордится своей выдержкой в полевых трудах не менее, чем своими воинскими подвигами (

Од. XVIII, 395 сл.); царевичи не гнушались пасти отцовские стада (Парис на горе Ида

[6]), царевны — не только прясть, но и стирать вместе с девушками-рабынями (Навсикая).

Смерть человека была обставлена торжественно; но эта торжественность была обусловлена верованиями о душе, почему мы и должны заняться ею ниже, в главе о религии (IV, § 10).

§ 3. Общественный быт. Описанный в предыдущем параграфе дом с его сложным, почти самодовлеющим хозяйством мог быть домом только крупного землевладельца, так называемого анакта (anax). Несколько таких семей, объединенных узами ближайшего сознаваемого родства, составляли род (genos) или фратрию (phratria) — отношение этих двух понятий друг к другу для нас неясно; так как этим родством обусловливалось наследование выморочного имущества, то каждый отец семейства должен был представлять сородичам (франторам) своих детей, чтобы этим обеспечить им права наследства. Но и в других случаях это родство было живой силой: сородичи съезжались и на свадьбу, и на похороны, и в видах помощи и заступничества, если благосостояние семьи пошатнулось; они же были ближайшей инстанцией для улаживания семейных неурядиц. Высшей единицей, вмещавшей в себе несколько родов или фратрий, было

колено или фила (phyle). Родство крови и здесь еще предполагалось, но уже не могло быть определено; предположение же находило себе опору в допущении общего родоначальника. Значение филы сказывалось особенно на войне, когда воины собирались по филам и фратриям (ср. совет Нестора,

Ил. II, 360 сл., которым поэт хочет освятить именно этот старинный обычай и дать отпор новшествам, направленным к его разрушению); но мы имеем право допустить, что и в мирное время «филеты» образовывали единое целое, отстаивающее свои интересы в общей родине.

Таковы основы родового строя в ахейский период. Далеко не все нам известно: мы не можем, например, дать ответ на вопрос, насколько родовой строй влиял на земельно-имущественные отношения. Была ли вся земля частной собственностью? Или же только пахотная, причем пастбища могли принадлежать фратрии или филе, или даже целой общине, или же — никому? Мы этого не знаем.

Переходя к вопросам чисто

хозяйственного характера, мы прежде всего должны установить, что то хозяйство, при котором дом (oikos — отсюда oikonomia) является вполне самодовлеющей единицей, будучи и производителем, и потребителем всех нужных ему материальных благ, — называется «

ойкосным», или домовым хозяйством. Ему противополагается хозяйство

городское, при котором обмен товаров происходит между различными домами, но все же внутри того же города, и как последовательно высшие понятия — хозяйство

государственное и

мировое.

Исключительно домовое хозяйство возможно только на первобытной ступени скотоводческой жизни; Гомер сохранил память о таковой в любопытном месте, где он описывает быт дикарей-циклопов (

Од. IX, 112 сл.). Все же в ахейском периоде мы имеем, согласно сказанному,

преимущественно домовое хозяйство со сравнительно небольшими зародышами хозяйства городского (которое в Греции совпадало с государственным) и еще меньшими — мирового.

Зародыши городского хозяйства мы должны признать в наличии таких

ремесел, которые не умещались в пределах домового хозяйства (подобно ткацкому, пекарному и т.д.), а существовали самобытно, обслуживая нужды целого народа — почему ремесленников и называли demio-ergoi (позднее demiurgoi), то есть работающими на народ. Это были ремесла следующие: 1)

гончара (kerameus), очень важное при роли глины в античном обиходе, заменявшей также и нынешний фарфор (с фаянсом) и хрусталь; в собственно ахейский период был уже давно известен гончарный круг, и глиняные изделия достигли со стороны формы значительного разнообразия и совершенства (об их художественной стороне будет речь ниже, с. 43); 2)

плотника (tekton; глава таковых — architekton; отсюда, неправильно, латинское — architectus и, еще неправильнее, русское — «архитектор»); впрочем, по условиям домостроительства нашей эпохи, плотник был в то же время и каменщиком и еще совмещал в себе столяра; 3)

кузнеца (chalkeus, от chalkos — «бронза»; железо тогда еще не употреблялось), совмещавшего в себе также и оружейника и ювелира; интересно тут сравнить у Гомера описание мастерской идеального кузнеца — бога Гефеста (

Ил. XVIII, 369 сл.); оно замечательно также и тем, что из него видно, какие смелые надежды уже тогда возлагались на это великое ремесло, родоначальника современной технологии; недаром оно было единственным, имевшим бога своим специальным представителем; 4)

кожевника (skytotomos). Правда, его ремесло отчасти укладывалось в рамки домового хозяйства, но были специалисты, подобно тому Тихию Гилейскому (в поздней Беотии), которому Аякс Теламонид заказал свой исполинский кожаный щит (

Ил. VII).

Наконец, зародыши

мирового хозяйства мы имеем в тех элементах морской

торговли и морского

разбоя, которые мы встречаем в нашу эпоху. Действительно, как это ни странно, а эти два понятия здесь должны быть сопоставлены; во-первых, потому, что и тем, и другим делом занимались одни и те же люди (prekteres — «добытчики»; ср.

Од. VIII, 161 сл.), а затем и потому, что в экономическом отношении оба сводились к одному и тому же, к привлечению заморских продуктов в круговорот домового и городского хозяйств. Разница между ними нравственная; но об этом пункте речь впереди.

Развитием разбоя была и

война, которая в нашу эпоху велась ради добычи, а не ради расширения земельных владений; от разбоя она отличалась своим всенародным характером, вследствие чего больше внимания обращалось на нравственный элемент (ниже, с.37 и сл.).

Путем морской торговли и разбоя с войной в Грецию проникали материалы и продукты, которых она сама не производила (золото, бронза, порфира); из народов, корабли которых доплывали до Греции, упоминаются финикийский (см. особенно

Од. XV, 403 сл.).

И городское хозяйство, и мировое в его нормальных проявлениях сводилось в своих отдельных актах к

продаже и

купле; а в таких случаях возникал вопрос,

за что продать и

за что купить. Тут мы различаем две ступени. На первобытной ступени полагалось, что продавец продает за то, что ему нужно; а покупатель покупает за то, что ему не нужно, и продажа и купля состояли в простой

мене. На второй — развитие промышленности и торговли повело к установлению особой меновой единицы или

денег в широком смысле; таковыми были в нашу эпоху, однако, не металлические деньги, а

головы скота, как крупного (коров), так и мелкого (овец). Ценность вещи определялась числом таких голов: медные доспехи Диомеда стоили девять, золотые же Главка — сто коров. (

Ил. VI, 326). Подобное же развитие мы имеем и у других народов, и латинское слово pecunia до позднейшего времени сохранило память о том, что первоначально и деньгами было pecus.

Сказанным до сих пор в значительной степени определяется и

классовое деление населения в нашу эпоху; не имея о нем исчерпывающих сведений, мы, тем не менее, на основании известного нам, а также и аналогий из позднейших времен, можем установить следующее. Первый класс составляли, несомненно, те крупнопоместные

анакты, семейный быт которых описан в § 2; и на войне, и в управлении государством, и в общественной жизни они были на первом плане. За ним следовали мелкопоместные

крестьяне, естественно зависящие от анактов, пастухи-собственники горных пастбищ,

рыболовы побережья. Затем

ремесленники и

торговцы, поскольку первые не совпадали с крестьянами; наконец, батраки или феты (thetes), не имевшие своего гнезда и работавшие за плату. Жизнь последних Ахилл называет самой жалкой из всех (

Ил. XXIV, 531 сл. и

Од. XI, 489 сл.); значит, лучше жилось даже

рабу. И действительно, первым условием сносной жизни греки считали оседлость; и мы легко представляем себе, что Евмей, даром что раб, очень свысока смотрел на какого-нибудь свободного бродягу-батрака, принимаемого сегодня за поденную плату (мерку хлеба) и не знающего, где он завтра приклонит голову.

Следует отметить полное отсутствие в этой картине

жрецов — в резком различии с восточными культурами. Но об этом речь впереди (см. ниже, с.55).

Общественная жизнь, поскольку она не совпадала с экономической и политической и не являлась придатком семейной, а также не вызывалась случайными и неуловимыми для нас происшествиями, сосредоточивалась в особенности на одном характерном для Греции явлении — на

агонах (состязаниях). Их расцвет относится к следующему периоду; в наш они еще не имели периодического характера, но были частью чрезвычайного торжества — чаще всего похоронного. Здесь первое место принадлежало состязанию колесниц, доступному только для анактов; затем следовали состязания в беге, борьбе, кулачном бою, стрельбе, метании диска и дротика. В наш период призы победителям представляли собой (как ныне) материальную ценность, а не чисто идеальную (лавровый венок и тому подобное), как в рыцарский эллинский период.

§ 4. Государственный быт. Община на древнейшей уловимой для нас ступени может быть определена как

наследственная по мужской линии аристократическая монархия, основанная на

родовом строе.

I. Царь (basileus) был в трояком отношении главой своей общины:

1) в

сакральном — как ее представитель перед богами, приносивший от ее имени установленные жертвы (см. ниже, с.54); в этом качестве он охотно производил себя от Зевса, царя богов (как diogenes basileus);

2) в

судебном — как высший судья, естественно приглашаемый решать спорные вопросы между анактами в тех случаях, когда обращения к совету сородичей было недостаточно;

Примечание. Здесь далеко не все для нас ясно. Судебное значение царя упоминается в «Одиссее», но не в более древней «Илиаде»: здесь не царь, а совет старейшин (то есть анактов) решает тяжбу, причем тот, к приговору которого присоединяются другие, получает награду, представленную, вероятно, тяжущимися. Следует ли допустить, что право суда, вначале принадлежавшее анактам, со временем перешло к царю? Мы охотно предположили бы обратное.

Следует отметить чисто светский характер этого ахейского суда. Клятва сторон (см. ниже, II, § 8) отсутствует, дело решается показаниями свидетелей и убеждением судей.

Основой суда всегда является право. Таковое в ахейский период еще не было предметом законодательства: мы имеем так называемое обычное, неписанное право, жившее в правовом сознании народа и особенно анактов. Оно должно было пережить известную эволюцию до той ступени, которую нам представляет ахейский период. Здесь в случае убийства гражданина убийца уплачивает так называемую виру (poine) по соглашению с родственниками, и только при их несогласии должен отправиться в изгнание. Это — поразительное обмирщение древнейшего права и долга кровавой мести, блюстительницей которого была Эриния.

3) в

военном — как призванный полководец общинной рати, которая под его предводительством ведет наступательную и оборонительную войну, собираясь по родам и коленам (выше, с.27).

Никакой другой власти царь над своими подданными не имел — в своем доме анакт властвовал неограниченно. Да и называл он их не подданными, а «товарищами» (hetairoi), такое наименование удерживалось и в исторической монархии у греков (ниже, ч. IV, отд. А, гл.1). В этом относительном равенстве заключается новая разница между Грецией и Востоком, где подданный был рабом царя, и последний мог с ним цоступать по своему усмотрению.

Знаком отличия царя был посох (skeptron) с птицей Зевса, орлом, на набалдашнике и более роскошное облачение, но только не пурпурного (как позднее), а зеленого цвета. Материальными преимуществами были: I) дворец в кремле и особый участок земли, даруемый царю, как таковому, от общины (зародыш доманиального землевладения); 2) поборы с тяжущихся и 3) отборная часть военной добычи. От царя требовалось, чтобы он оказывался достойным своего сана личным умом и храбростью (см.

Ил. XII, 310 сл.); убыль этих качеств послужила причиной падения царской власти.

Примечание. Посох, из которого, как показывает греческое слово, развился наш скипетр, был первоначально орудием, а затем символом карательной власти. Носил его каждый анакт, но царский был роскошнее и имел указанное украшение.

II. Вторым органом власти был

царский совет, bule, состоявший из старейшин (gerontes), то есть анактов. В его среде царь обсуждал все предложения, вносимые в народное собрание; он же принимал участие во всех актах, в которых царь выступал представителем своей общины, будучи сначала, надо полагать, нравственным, а затем и правовым ограничением его власти.

1. Так как за каждым жертвоприношением следовало угощение участников мясом жертвенного животного, то к участию в царском жертвоприношении за общину естественно было пригласить ее лучших людей, то есть членов совета.

2. Греческое правовое сознание никогда не признавало единоличного судьи, и царь-судья должен был окружить себя «заседателями», parhedroi, то есть опять-таки членами совета.

3. Равным образом, ведение войны требовало постоянного обсуждении каждого военного действия, то есть возможно частых заседаний так называемого военного совета; им же, естественнее всего, был все тот же царский совет старейшин или анактов.

С этой целью царь собирал свой совет в военное время в своей палатке, в мирное же — либо на площадке перед дворцом, либо в особом помещении дворца (ср. тронный зал в так называемом дворце царя Миноса в Кноссе).

III. Третьим органом власти было народное собрание или

вече (agora), собиравшееся на городской площади (тоже agora). Его состав нам точнее не известен; но аналогия заставляет думать, что оно обнимало всех оседлых людей. Неизвестны точнее и его полномочия; во всяком случае, его созыв был необходим не только для объявления войны, но и для более важных военных действий (в

Ил. II, например, для перехода от длительной осады к решающей битве). Говорить в вече могли не только царь и анакты, но и любой гражданин.

Народ созывался в вече «звучноголосыми» царскими глашатаями (kerykes); они же вручали говорящему царский посох как символ того, что он во время своей речи неприкосновенен и что его надлежит выслушать. Эти глашатаи были особо привилегированные лица, о которых еще будет речь; их богом был Гермес, небесный глашатай, и они носили его символ, жезл со змейками (ныне символ торговли), который их делал неприкосновенными. Их должность была наследственной.

§ 5. Международный быт. В принципе, вне границы общины для ее граждан начинается военное положение: «внешний» (echthros) — то же, что и «враг». На практике оно смягчается следующими обычаями, получившими под сенью религии правовой характер.

1. Особа

глашатая священна везде, где царствуют греческие нравы; в сопровождении такового всякий грек повсюду мог путешествовать безопасно.

2. Характерен для Греции институт

куначества (xenia), то есть союза гостеприимства, заключаемого между двумя гражданами различных общин и обеспечивающего им взаимный прием и покровительство. Эти куначества были наследственными (см.

Ил. VI, 119 сл.). Со временем из них развился институт

проксепии, то есть союз гостеприимства между гражданином общины А и всей общиной Б, в силу которого каждый гражданин общины Б в случае надобности мог найти прием и покровительство у означенного гражданина общины А, взамен чего этот последний пользовался разными почетными правами, вплоть до права переселения, в общине Б (нечто родственное нашему консульству).

3. Независимо от этого каждый пришелец мог обеспечить себе безопасность, ставя себя под покровительство «Зевса просителей», Zeus hikesios. Самым действенным обрядом такой «гикесии» было — припасть с зеленой веткой в руках к алтарю Зевса или другого бога; если же такого поблизости не было, то — коснуться рукой колена, руки или подбородка лица, к покровительству которого пришелец обращался.

4. Наконец, были возможны и

договоры между целыми общинами, обеспечивающие их гражданам безопасность, а по желанию и самим общинам взаимную военную помощь. Договор скреплялся взаимной подачей рук, торжественными возлияниями (spondai; отсюда и сам договор так назывался) и призывом Зевса-блюстителя договоров (см. описание

Ил. III, 245 сл.). Наличие договора имело видимым последствием то, что заключившие его общины сносились между собой без глашатаев.

Таковы были скромные зародыши позднейшего международного права. В прочем же действовало право

воины.

Примечание. В войне тех времен различаются следующие действия: А. Битвы. Здесь в передних рядах сражались анакты как единственные, владевшие лошадьми, но — и это характерно для нашей эпохи — не верхом, а на колесницах, запряженных парами, причем каждый боец имел рядом с собой возницу, тоже из благородных. В самом сражении они, однако, спешивались. Оборонительным оружием был шлем и огромный «микенский» щит, свешивавшийся на перевязи с шеи и защищавший все тело; наступательным — копье и меч (лук настоящими витязями употреблялся только для охоты). Прочие воины, пешие, своими массами поддерживали натиск анактов. Б. Засады, в которых участвовали только отборные люди. В. Набеги, производимые ради добычи, между прочим, для прокормления войска. Особенно опасными были морские набеги вследствие своей неожиданности и невозможности преследовать хищников. Так как им подвергались только побережья, то принято было большие города основывать на некотором расстоянии от моря (Микены, Троя, Афины и т.д.). Г. Осады укрепленных городов. Здесь все выгоды были на стороне осажденных, так как приспособлений к разрушению стен не было; при наличии съестных припасов и воды они могли продержаться очень долго. Правда, с другой стороны, вследствие недостатков строительной техники стены не могли быть отвесными (так это предполагает Гомер, и троянские раскопки подтвердили это), так что при неожиданном нападении можно было взойти на них. По легенде Троя осаждалась десять лет и была взята лишь путем хитрости.

Следует и здесь отметить светский характер ведения войны. Конечно, победу даровал Зевс, которому и молились о ней, но того боязливого испрашивания божьего согласия на каждое действие, которое так тормозило ведение войны в историческую эпоху, ахейский период не знал.

Произволу победителя не было положено никаких пределов; взятый город разрушался, мужское население истреблялось, женщины и все имущество побежденных поступали в добычу. Но все же обычай повелевал 1) щадить святыни богов и 2) не препятствовать похоронам павших в бою.

§ 6. Нравственное сознание. Вся рассмотренная в настоящей главе область жизни ахейского периода подчинена, согласно сказанному выше, идеалу

добра. Этот идеал на самой низкой ступени личного эгоизма проявляется в борьбе за существование и за власть: добро совпадает с личной

пользой, и высшим качеством человека считается то, посредством которого он может легче и полнее всего доставить себе эту пользу. Это и есть

arete в ее первоначальном значении; она вмещает в себе силу, мужество, ловкость и практический ум (не исключая хитрости), а также и красоту, обходительность и т.д., поскольку они выдвигают одного человека из среды других. Нравственности во всем этом пока еще нет.

Но это стремление к личной пользе уже на нашей ступени часто скрещивается с противоположным ему стремлением — жертвовать личной пользой ради пользы другого человека в силу нравственного долга. Спрашивается: что же является «санкцией» этого

нравственного долга — то есть тем, ради чего мы исполняем его?

Первоначально санкции не было никакой: человек поступал нравственно в силу бессознательно повелительного голоса в своей душе («категорического императива», как его называет Кант). Это объясняется отчасти тем, что человек на этой ступени чувствует себя еще не отщепленной особью («онтономическое сознание»), а одним целым со своим отцом и дедом, со своим сыном и внуком («филономическое сознание»). Категорический императив совпадает здесь с «долгом крови» — здесь, но не везде.

Но по мере пробуждения к сознательности человек обязательно задает себе вопрос: «ради чего жертвую я своей пользой?» — и обязательно отвечает: «ради высшей пользы, то есть счастья» (eudaimonia). Императивная нравственность переходит в нравственность

эвдемонистическую.

Это счастье человек представляет себе либо здесь, на земле, либо за пределами смерти; в первом случае мы имеем

биологический, во втором —

эсхатологический эвдемонизм. Последний по своей природе всегда религиозного характера; но не всякая религия имеет в числе своих догматов эсхатологический эвдемонизм — и именно религия ахейского периода, как мы увидим, его не имела (ниже, с.46). А впрочем, к одной награде за пределами смерти была чувствительна и гомеровская эпоха — именно к

посмертной славе, орудием которой тогда была песня. «Для того боги назначили горе данаям и Илиону и судили погибель людям, чтобы была песня для потомства», — говорит Алкиной Одиссею (

Од. VIII, 479). Это — характерная для всей античности черта: слава — высшая награда, забвение — самая тяжелая кара.

Напротив, биологический эвдемонизм может быть религиозного, но может быть и не религиозного характера.

Религиозный биологический эвдемонизм сводится к признанию догмата, что за нравственное поведение бог наградит человека счастьем на земле (точка зрения древнего Израиля). Для зарождения этого догмата требуется, чтобы сначала сам бог был признан нравственной силой, а этого признания мы в нашу эпоху еще не имеем. Бог награждает человека за оказываемое ему, богу, почтение (то есть за благочестие; см.

Ил. XXII, 168 сл.) и карает за нанесенные ему, богу, оскорбления (главным образом, за кощунство и клятвопреступление), но не за нравственное или безнравственное поведение вообще.

Нерелигиозный биологический эвдемонизм, в свою очередь, может иметь две санкции: самобытную и общественную.

Самобытная санкция сводится к убеждению, что нравственность есть здоровье души и сама по себе служит наградой нравственному человеку. Это — точка зрения

автономной нравственности; ее открытие — бессмертная заслуга Платона, нашей эпохе до нее еще очень далеко.

Общественная санкция гласит: поступай нравственно, чтобы тебя уважали твои ближние. Это именно та, которую мы встречаем в нашу эпоху (например,

Ил. IX, 257). Теоретически она недостаточна (надлежит сравнить блестящую критику ее, а заодно и других санкций, кроме самобытной, которую дал Платон в начале II книги его «Государства»), но практически сослужила человечеству немалую службу в деле его нравственного воспитания.

Итак, мы можем сказать: нравственность ахейского периода, поскольку она не была чисто императивной, сводится к нерелигиозному биологическому эвдемонизму с общественной санкцией.

Всякая санкция (и в данном случае — общественная) создает ряд