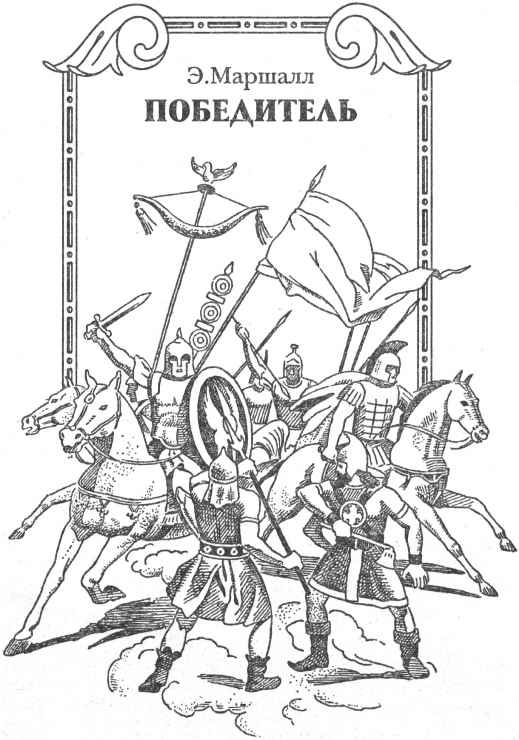

Зигфрид Обермайер

«Калигула»

Калигула, или Сапожок, — так прозвали его солдаты, когда он трехлетним мальчиком важно прогуливался в больших солдатских сапогах по военному лагерю своего отца. Чудом удалось младшему сыну Германика пережить бесчисленные интриги и покушения, жертвами которых пали все его родственники. Теперь, после смерти защитницы, матери императора, судьба Калигулы казалась предрешенной. Но семнадцатилетний внук императора отправляется на Капри и втирается в доверие к Тиберию. День ото дня старик все больше проникается мыслью, что именно внук мог бы стать его преемником. В конце концов в марте 37 года н. э. это случилось: почти восьмидесятилетний старец умирает (не без помощи Калигулы), и Гая Юлия Цезаря Германика провозглашают императором. Начинается время господства порока, пыток и страшных смертей…

1

Кассий Херея был родом из местечка под названием Пренеста

[1], известного своим храмом Фортуны. Его родители, крестьяне-арендаторы, работали на земле крупного землевладельца Кассия Бабула, чье имя они по традиции добавляли к своему. Херея помнил, как однажды его отец сказал:

— Это для нас большая честь, но и нелегкое бремя. Хотя мы и свободные люди и римские граждане, но на деле влачим рабское существование. Выбор у нас небольшой: мы, конечно, можем отказаться от аренды и отправиться в Рим, чтобы там стать плебеями и кормиться тем, что пожалует император. Но уж лучше я буду гнуть спину на Бабула.

Херея был в то время пятнадцатилетним юношей и все чаще задумывался о жизни. Будучи в семье вторым по старшинству ребенком, он не знал точно, чего хочет, но в одном был уверен: он не желает быть преемником родителей и трудиться на чужой земле. Тут отец был прав: это значило быть одновременно свободным и рабом. Да и по закону арендуемая земля передавалась старшему сыну.

— Тогда тебе остается только одно, — посоветовал ему отец. — Отправляйся в армию. Люди нашего сословия дослуживаются, как правило, только до центуриона, но и это тоже что-то. Как ветерану, тебе дадут надел земли, ты сможешь купить себе пару рабов и будешь сам себе господином.

— Если до этого вообще дело дойдет…

— Правда, тебе понадобится удача. Во всем нужны удача и везение. Но, в конце концов, ты рожден недалеко от храма самой Фортуны. Прежде чем отправиться в Рим, ты отправишься туда и принесешь богине жертву.

Херея последовал совету отца, и до сих пор богиня была к нему милостива. Уже в двадцать лет он стал центурионом и имел прекрасные шансы продвинуться выше.

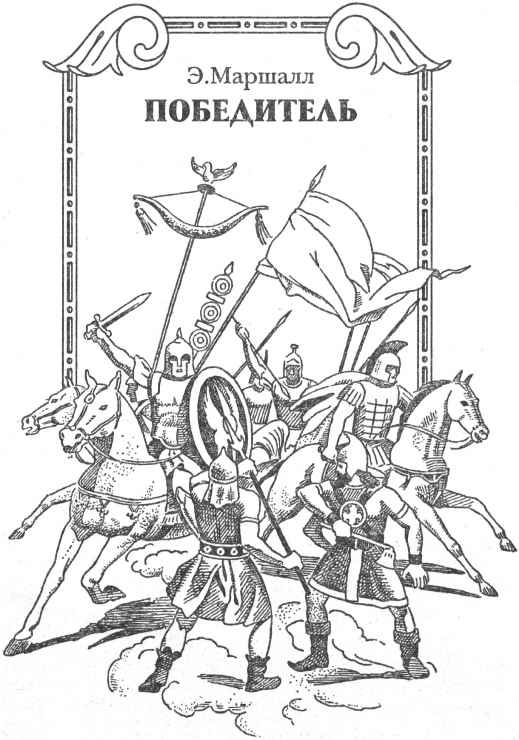

После смерти императора Августа среди рейнских легионеров вспыхнул мятеж. Стало известно, что Тиберий, приемный сын великого Августа, должен стать его наследником, но легионеры считали, что более достойным был их любимец Германик, в то время главнокомандующим рейнскими легионами. Храбрые, простые воины, они не замышляли зла, и их начальники знали это, но главным в войсках была дисциплина, а все остальное отступало перед ней на задний план. Кто же должен восстанавливать порядок? Как и все самое неприятное, это пришлось на долю центурионов — они-то и стали сначала мишенью мятежников. Солдаты собрались на рассвете вместе и набросились с обнаженными мечами на их палатку.

Херея увидел их приближение и, вооруженный и облаченный в латы, выступил навстречу. Его высокая атлетическая фигура выглядела устрашающе, но солдаты, будто обезумев, набросились на него, как стая волков. Мощными ударами он убил одного и многих ранил, прежде чем смог вырваться. Тогда он служил в 21-м легионе, который в тот день потерял, как было установлено позже, пятьдесят одного из шестидесяти центурионов. Разъяренные мятежники разрубили их тела и бросили куски в Рейн. Херея прорвался к палатке трибуна, сирийская охрана которой оставалась верна ему. Доложив о происходящем, он был тут же вознагражден за мужество и отвагу.

Прошло несколько дней, прежде чем все успокоилось. Двенадцать зачинщиков были без промедления казнены, и на этом мятеж закончился. Однако желание войск видеть Германика императором осталось. Солдаты отправили к полководцу делегацию, чтобы просить его свергнуть Тиберия и самому подняться на престол. Но Германик остался непоколебим. Он мог бы с помощью рейнских легионов войти в Рим и захватить власть, но божественный Август выбрал своим наследником приемного сына Тиберия, и он подчинился этому решению. Популярность Германика в войсках от этого не пострадала: легионеры высоко оценили верность своего полководца, хотя он и выступил против них. Слово «верность», которое тогда олицетворяла богиня, почиталось в войсках превыше всего. Кассий Херея, во всяком случае, это прекрасно понимал и был готов отдать за Германика правую руку.

Через несколько недель после подавления мятежа по ходатайству своего трибуна Херея должен был получить награду за храбрость. Юлий Цезарь Германик, если он только был поблизости, всегда брал эту честь на себя, поскольку ценил общения со своими людьми, за что они любили его еще больше.

Германик встретил представленных к награде у входа в свою палатку. На руках он держал четырехлетнего Калигулу, жизнерадостного мальчика с дерзким лицом, который строил солдатам рожицы и показывал язык. Херея подумал, что за это его следовало бы как следует отшлепать, но личная охрана Германика лишь посмеивалась. Вероятно, все, что выкидывал этот маленький чертенок, они находили забавным. Однако Германик, заметив, что тот вытворяет, взял его за ухо и отправил обратно в палатку. Затем он прошелся вдоль рядов воинов и каждому из них, надевая на шею награду, сказал пару слов. Херея за мужество получил серебряную монету Виртуса. На ней была изображена Храбрость в образе женщины в шлеме, одна нога которой стояла на сложенных на земле латах.

По-мужски красивые черты Германика, его мягко очерченный рот и мечтательные глаза на первый взгляд едва ли выдавали в нем военного человека. Но это первое впечатление было обманчивым. Германик обладал железной волей и в самых опасных ситуациях доказал свое мужество и решительность. Это было лишь одной из сторон его личности. Он также писал научные труды, сочинял стихи на греческом языке и славился как прекрасный оратор.

— Ты еще совсем юн, центурион. Откуда ты родом?

— Из Пренесты, генерал.

Германик улыбнулся:

— Тогда Фортуна на твоей стороне. Следуй и дальше этим путем, и ты не останешься центурионом.

— Может, он станет даже императором, — выкрикнул маленький Калигула, который потихоньку выбрался из палатки и хитро посмеивался.

Германик наградил его легкой затрещиной.

— Из тебя, во всяком случае, правитель точно не получится. Отправляйся сейчас же обратно в палатку!

Разревевшись и потирая затылок, малыш убежал прочь. Мужчины проводили его улыбкой.

Спустя несколько месяцев они выступили в поход против марсов и хаттов. Германик использовал эту возможность, чтобы посетить те места, где семь лет назад германские войска под командованием Арминия разбили римского генерала Вара. Он обратился к своим солдатам с короткой речью:

— Этот позор до сих пор не смыт. Три легиона были тогда разбиты, и теперь наша задача — уничтожить Арминия и его войско.

Сказать это было, конечно, гораздо легче, чем сделать, но, в конце концов, далеко на севере, на Идистафьевом поле, войска Арминия потерпели поражение, хотя ему самому удалось спастись. Император Тиберий оказался достаточно благоразумным, чтобы остановиться. Эти земли, где зимы такие долгие, а непокорные племена всегда готовы к мятежу, едва ли принесли бы Риму хоть сколько-нибудь значимую пользу. Решение его было ускорено тем, что осенний шторм в Северном море почти полностью уничтожил римские суда.

Германик как главнокомандующий рейнской армией был отозван и переведен на восток империи.

В течение нескольких следующих лет Херея поднялся в звании до центуриона первого класса, служил в Германии и Галлии и никогда больше не видел Германика. Но он не мог его забыть, не мог уже потому, что его сын Калигула стал совсем не таким, как ожидали, и казалось, что как личность он совсем ничего не унаследовал от своего отца.

После проведения преобразований в землях Армении и Каппадокии Германик отправился в путешествие по Египту, не получив, однако, как того требовалось, императорского разрешения. Египет был со времен Августа императорской собственностью и находился под личным управлением принцепса. Поскольку для политической власти Рима здесь всегда существовала угроза, патриции, сенаторы и даже представители правящей династии должны были получать у императора разрешение на посещение этой провинции.

Германик же этого не сделал, и никто не знает почему. Возможно, по той причине, что он путешествовал как частное лицо и не чувствовал себя обязанным соблюдать предписания для государственных чиновников. Его семилетнему сыну Калигуле было разрешено сопровождать отца в Александрию, шумный густонаселенный город — не намного меньше Рима, но дух Египта, трехтысячелетнего Египта, здесь не чувствовался. Александр Великий основал этот город, как и многие другие, из стратегических соображений, и династия Птолемеев правила здесь триста лет, пока Рим — так объяснил Германик своему сыну — не победил Клеопатру и не взял власть в свои руки.

Они нанесли визит вежливости римскому префекту, который управлял землей от имени императора и нес ответственность только перед ним. В конце непринужденной беседы префект осторожно спросил:

— Благородный Цезарь Германик, я предполагаю, что ты сообщил своему отцу, императору Тиберию, о предпринятом путешествии?

— Разве я должен был это сделать? — спокойно спросил Германик.

Префект смущенно вздохнул:

— Но, Цезарь, ты же знаешь о предписании: патриции, сенаторы и члены семьи императора обязаны…

— Постой! — перебил его Германик. — Я не сенатор и путешествую по стране как обычный человек, который хочет усовершенствовать свои познания. Мои войска остались в Сирии, со мной только сын и слуги. Не стоит и говорить об этом! Если считаешь своей обязанностью, можешь сообщить о моем путешествии в Рим — я даже прошу тебя об этом. После возвращения я сам отвечу перед императором.

Спустя несколько дней Германик отправился от пристани Канопус в путешествие по Нилу в южном направлении. Впрочем, прежде они с сыном посетили саркофаг Александра Великого в центре города. Вокруг него Птолемеи расположили свои склепы, но Германик отмахнулся, когда сопровождавший хотел показать им захоронения греческих царей.

— Нет, мой друг, могилы этих греков ничего для меня не значат. Мы хотели отдать честь Александру и только ему.

Забальзамированное тело царя Македонии и завоевателя мира лежало в золотом гробу, крышка которого была изготовлена из тончайших хрустальных пластинок. С чувством благоговения подошли они ближе. Калигула схватил отца за руку и не отпускал, пока они оставались в душном помещении, освещенном факелами. Через мутный хрусталь лик мертвого правителя был едва узнаваем, но это почерневшее, впалое лицо излучало магическое достоинство. Верхнюю часть его тела покрывала золотая броня, ноги были завернуты в пурпурную ткань.

Германик положил перед саркофагом жертвенный дар — золотой терновый венок. Он наклонился к Калигуле и прошептал:

— Египтяне сделали из него бога, греки почитали его, весь мир склонялся перед ним. Но помни о том, что все преходяще. Великий Александр мертв и вечно будет спать в своем гробу, а многие из завоеванных им земель принадлежат сейчас Римской империи — и Греция с Египтом тоже.

Калигуле же так понравилась золотая броня с изображенными на ней прекрасными картинами, что он спросил отца:

— Если теперь все, чем тогда владел Александр, принадлежит Риму, тогда и этот золотой панцирь тоже наш. Ты можешь его взять?

Германик посмотрел на сына и увидел вспыхнувшие в его глазах алчные огоньки.

«Детская болтовня», — подумал он, но вопрос расстроил и возмутил его.

— Это кощунство, Гай! Благородному человеку подобные мысли не придут в голову. Но ты еще маленький мальчик, и поэтому давай забудем твои слова.

Однако Калигула не забыл прекрасную броню с золотой чеканкой.

Вниз по Нилу доплыли они до Мемфиса, бывшей столицы Древнего Египта. С тех пор как Александрия выросла и превратилась в огромный город, Мемфис опустел и стал разрушаться. Многие из когда-то роскошных храмов и дворцов лежали в руинах, но величественный храм Птаха по-прежнему гордо возвышался, и культ быка Аписа в Египте все еще был силен. Они посетили загон, где обитал священный бык, почитаемый многими верующими как «живая душа» бога-создателя Птаха.

— Разве таким может быть бог? — разочарованно спросил Калигула, показывая с ухмылкой на черного с белыми пятнами быка.

— Нельзя смеяться над верой других народов, сын мой. Апис почитался уже тогда, когда до создания Рима оставалась еще тысяча лет. У каждого народа свои боги, и шутить над ними не пристало.

Из Мемфиса корабль привез их в Тебен, который тоже долгое время был резиденцией правителей Египта. Жрец провел отца с сыном по обширным территориям, прилегающим к храму, и во время его рассказа снова и снова звучало имя Рамзеса.

— Они были богами, фараоны Древнего Египта, — объяснил жрец. — Святые создания, неприкосновенные, высоко стоящие над людьми. Как правило, они брали в жены своих сестер, чтобы не испортить божественной крови. Их слово было законом, и ни народ, ни жрецы не ограничивали их власти. Они носили титул совершенного Бога и сына Солнца, и тех, кто прикасался к ним, тут же казнили.

Калигула был слишком мал, чтобы понять все, но рассказанное глубоко потрясло его и навсегда врезалось в память. Германик поспешил покинуть Египет до наступления летней жары и отправился с сыном в Сирию, где остановились остальные члены семьи.

Здесь его ожидали неприятности с наместником Пизо, завистливым и ревнивым к славе Германика, который попросту игнорировал или отменял многие из его распоряжений. Вскоре мужчины стали смертельными врагами и старались избегать друг друга. Неожиданно Пизо уехал, а Германик сразу после этого тяжело заболел. Врачи не могли установить причину болезни, но Германик утверждал, что Пизо подсыпал ему медленно действующий яд, а затем, чтобы не навлечь на себя подозрений, спешно уехал. Во всяком случае, Агриппина, его жена, верила этому.

В октябре Юлий Цезарь Германик умер в страшных муках, с пеной у рта. Странные пятна пошли по всему его телу. Когда после ритуального сожжения стали собирать пепел, среди обугленных останков нашли его сердце. Тогда убеленными сединами врачи покачали головами и дали вдове понять, что такое часто случается, если человек умер от яда. Доказательств было достаточно, и жаждущая мести Агриппина сразу после возвращения обвинила Пизо в убийстве мужа. Во время процесса Пизо покончил жизнь самоубийством, хотя многие утверждали, что это Тиберий, прежде чем дело получило широкую огласку, распорядился его уничтожить.

Со смертью отца пришел конец счастливому детству Гая Калигулы. Он стал жить в доме матери с двумя своими братьями и тремя сестрами, но радостной эту жизнь назвать было нельзя. Агриппина, властная, подверженная частым приступам гнева, жила лишь жаждой мести, которую отнюдь не утолила смерть Пизо. Она видела в нем только инструмент в руках Тиберия, истинного виновника смерти мужа, и открыто высказывала свои подозрения, словно испытывала на прочность долготерпение свекра-императора.

В одном ее нельзя было упрекнуть, а именно в том, что она недостаточно заботилась о воспитании своих сыновей. Лучшие учителя прилагали все усилия, чтобы мальчики получили хорошее образование по истории, географии, праву и литературе.

Калигула учился быстро и легко. Он обладал удивительной памятью, которой, правда, пользовался лишь тогда, когда считал нужным. Агриппина пригласила на несколько месяцев учителя по риторике. Братья Калигулы скучали на этих уроках, он же с горящими глазами ловил каждое слово учителя и скоро знал наизусть самые важные речи Цицерона. И не только это — он старался критически подойти к ораторскому искусству известного государственного деятеля. Больше всего ему нравилось выступление Цицерона в защиту Марка Целия Руфа. С легкой ухмылкой он заметил учителю:

— Уже то, как Цицерон начал свою речь, достойно восхищения. Когда он с самого начала представляет обвинение как ничтожнейшую мелочь и сочувствует судьям, что те из-за такой безделицы должны сидеть в зале, в то время как другие отдыхают в праздничные дни. Этим он лишил дело остроты и превратил обвинителей в марионеток, которые действовали безответственно и эгоистично. А ведь речь шла об участии в заговоре Каталины.

Учитель предупреждающе поднял руки:

— Нет, мой юный друг, не совсем так. Правда, у Цицерона было намерение умалить преступление Целия и даже представить его как простительный грех молодости. Но нельзя забывать, что судьи — опытные мужи, которые не могли дать себя заговорить проворным защитникам.

Калигула стукнул рукой по свитку с речью:

— И все-таки он их заговорил и изменил приговор. Судьи освободили Целия, хотя всему миру было известно, что он ничтожество, клятвопреступник и ко всему прочему обладает непростительным политическим легкомыслием. Это дает мне основания для размышлений. Характер Целия был известен всем, и такому оратору как Цицерон удается его обелить, добиться помилования. Мне кажется, уважаемый магистр, что риторика — это оружие гораздо более острое, чем меч, более опасное, чем яд, и более действенное, чем любое медицинское средство.

— Я должен признать твою правоту, Гай. Это ты правильно понял. Искусный оратор может стать убийцей невинного, может восстановить честное имя виновного, но сам он тогда становится достойным морального порицания, поэтому должен защищать невиновных и разоблачать виноватых.

Глаза Калигулы сверкнули. Слышал ли он, что сказал ему учитель?

Через некоторое время юноша тихо произнес, отвернувшись в сторону:

— Мораль? Что такое мораль? В конце концов, в расчет принимается только сила, а искусный оратор сильнее целого легиона.

— Твое замечание цинично, Гай, и отвратительно звучит из уст юноши.

Калигула презрительно улыбнулся:

— А из уст взрослого оно прозвучало бы менее цинично?

Учитель поежился и беспомощно произнес:

— Твои братья никогда бы не…

Калигула спокойно отмахнулся.

— Мои братья болваны. Разве ты этого не заметил, уважаемый магистр?

2

Випсания Агриппина приказала своему сыну Калигуле явиться к ней. Она никогда не просила, только приказывала.

Калигуле исполнилось шестнадцать лет, и он уже неплохо умел льстить, раздавать похвалы, притворяться, но никому и никогда не открывал своих истинных чувств. Долговязый длинноногий юноша с бледным, не по возрасту серьезным лицом едва ли казался привлекательным. Взгляд его глубоко посаженных глаз всегда оставался неподвижным. Эти глаза видели все, но в них ничего не отражалось, и ничто на лице Калигулы не выдавало его эмоций.

Агриппина сидела у окна и читала письмо, которое сразу же отложила, как только вошел сын. В глазах этой женщины всегда поблескивали агрессивные огоньки. Узкие, упрямо сжатые губы, дерзко вздернутый нос — у нее было лицо, что называется, без возраста. Агриппине давно уже минуло тридцать, но никто, глядя на нее, не смог бы дать ей столько лет; трудно также было поверить, что она родила девятерых детей.

— Пусть боги защитят тебя… — пробормотал Калигула в знак приветствия.

— Боги, боги! Уж лучше брать судьбу в собственные руки. Какое дело было богам, когда Пизо по поручению Тиберия отравил твоего отца? Мужчину во цвете лет, гораздо более любимого народом, чем когда-нибудь был любим этот сластолюбец на Капри. Он ненавидит нашу семью, Гай, он с удовольствием бы всех нас истребил — меня, тебя и твоих братьев и сестер. Что он сделал для того, чтобы Сеян прекратил из жажды мести преследовать твоих братьев? Ничего!

— Возможно, он об этом и не знает, — предположил Калигула.

— Он ничего не хочет об этом знать, он предоставил Сеяну полную свободу действий. Но сейчас как раз представилась возможность открыть ему глаза. Он снова хочет видеть тебя, своего любимого племянника. Остерегайся его коварных замыслов! Капри — это змеиное гнездо. Там все пропитано кровью противников Тиберия. Старому чудовищу скоро семьдесят, и я молю всех богов, чтобы он наконец отправился к проклятому Орку

[2].

Калигула сумел сохранить спокойствие.

— Он, кажется, еще довольно крепок и здоров. Стране нужен хоть какой-нибудь император. Его единственный сын мертв, внуки еще несовершеннолетние. Сеян хочет получить трон, но было бы неразумно дать ему почувствовать, что мы это знаем. Надо ждать, мама, надо просто ждать.

— Твое выжидание однажды будет стоить тебе головы, мой дорогой. Ты, как самый младший, пока не значишься в списке врагов Сеяна, но он наблюдает за тобой.

Калигула мрачно улыбнулся:

— И я за ним тоже, за ним и за многими другими…

— Если бы я знала, что ты думаешь на самом деле…

— Прежде всего я хочу остаться в живых, больше ничего.

— Трус! Если бы мне моя жизнь была дороже мести, этот трусливый убийца не отправился бы в царство мертвых. Ты поступаешь бесчестно по отношению к своему отцу, сын мой.

Калигула отвернулся. Он боялся, что по его лицу мать поймет, как горек для него этот упрек. Едва слышно он проговорил:

— Надо остаться живым, чтобы отомстить, а для этого нужно быть хитрым и терпеливым. С Тиберием шутки плохи. Ты должна была подумать об этом, мама, прежде чем называть меня трусом.

Уже больше года император жил исключительно на Капри, где в самой высокой северной части острова построил роскошную виллу. Здесь билось сердце Римской империи, здесь сходились нити власти, правда, с некоторых пор далеко не все.

Часть их держал в своих руках Луций Элий Сеян, любимец императора. В качестве почти всевластного преторианского префекта он следил за исполнением приказов императора в Риме, в то время как бесправный и постоянно оскорбляемый сенат дрожал перед ним и одновременно бесстыдно ему льстил. Открытых противников больше не было — уж очень много голов слетело с плеч.

Проверяли долго и основательно Агриппину и Калигулу: нет ли у них оружия и других подозрительных предметов?

— Убери от меня руки! — прикрикнула Агриппина на преторианца. — Не испугается же император женщины! Вы служите доблестному мужу или жалкому трусу?

Преторианец предпочел не обращать внимания на подобные замечания.

Император принял их в овальном перистиле

[3], являвшем собой настоящее архитектурное чудо, с колоннами, изготовленными из различных видов дорогостоящего мрамора. Над половиной двора был натянут голубой шелковый балдахин, под ним стоял столик из слоновой кости с инкрустацией.

Калигула год не видел своего дядю и нашел его сильно постаревшим. Как и все мужчины из династии Юлиев — Клавдиев, он отличался высоким ростом, но теперь сгорбился, и его почти совсем лысая голова слегка подергивалась. Язвы, покрывавшие лицо Тиберия, уже несколько лет, были заклеены, что придавало ему гротескный вид, поскольку у него было красивое лицо человека благородного происхождения, с большими глазами, правильной формы носом и глубокими складками у рта.

Он коротко приветствовал Агриппину и затем обратился к Калигуле.

— Ты сильно вырос, Гай. Ты еще не раз это услышишь, но я давно тебя не видел. Что говорят про меня в Риме? Любит ли народ своего императора, как ему и подобает?

Калигула сделал вид, что не заметил насмешливого тона.

— Народу не хватает его императора. Ты бы доставил ему большую радость, если бы чаще навещал Рим. Люди только об этом и говорят…

Агриппина вмешалась в разговор.

— Кроме того, довольно неприятно, что нами помыкает Сеян, который, правда, ссылается на твои приказы. Он преследует моих сыновей, Нерона и Друза; я уже не знаю, как сопротивляться.

Император наморщил лоб, что было непросто из-за повязки.

— Нерон и Друз взрослые мужчины, они сами должны уметь защищаться, но я думаю, что ты, как всегда, преувеличиваешь. Я могу положиться на Сеяна, он не осмелится причинить вред членам нашей семьи без прямого приказания.

— Которого ты, конечно же, ему не отдавал…

— Нет! — резко ответил Тиберий. — Я не приказывал ему ничего подобного. Ты явилась, чтобы поссориться со мной, Агриппина?

Она не позволила вывести себя из равновесия.

— Сеян рыщет по Риму, как голодный волк, и совершает свои позорные дела твоим именем, Тиберий. Каждый день он порочит твою репутацию все больше, а сенат ползает перед ним на коленях, как будто это он сидит на троне Цезаря, а не ты. Было бы не лишним приставить к нему надежных людей, чтобы те не спускали с него глаз ни днем ни ночью.

— Я это давно сделал.

Агриппина зло рассмеялась.

— Конечно, ты это сделал, но он их купил — одного за другим.

Калигула слушал разговор с неподвижным лицом.

Тиберий обратился к нему:

— Ты тоже так думаешь, Гай?

— Я еще ношу юношескую тогу, и мне не пристало иметь собственное мнение. Мне Сеян до сих пор не сделал ничего плохого.

— Трус! — прошипела Агриппина.

— Ты называешь своего сына трусом, потому что он говорит правду?

— Правда, правда! Он говорит только то, что хочешь слышать ты. Отправляйся в Рим, и ты увидишь правду собственными глазами.

— Рим противен мне, и я останусь здесь. Но ты, невестка, последи за своим языком. В каждом твоем слове звучит оскорбление императорского величия. Довольно об этом! Я не хочу больше слышать ни о Риме, ни о Сеяне.

Он хлопнул в ладоши.

— Внесите блюда!

Стол Тиберия не был пышным: император не придавал еде большого значения. Гостям предложили жареных фазанов в горчичном соусе и рагу с перечной подливкой. Агриппина ела только те блюда, от которых брал Тиберий, отказалась от вина, предпочитая воду, которой император разбавлял свое соррентийское. Потом подали фрукты: яблоки, виноград, кусочки дыни, политые медом. Сам император к ним не притронулся, но предложил Агриппине.

— Я приказал принести фрукты только для тебя, потому что знаю, как ты их любишь. Почему ты ничего не берешь?

— В последнее время у меня от них болит живот, к тому же я сыта.

Калигула потянулся за яблоком.

— Не трогай! Ты тоже не переносишь фрукты. От этих неспелых яблок у тебя случатся желудочные колики.

Тиберий посмотрел на свою невестку странным взглядом.

— Ты же не думаешь…

— Я ничего не думаю, Тиберий, кроме того, что твои фрукты не пойдут нам на пользу.

Император непринужденно откинулся на спинку кресла и тихонько засмеялся. Таким довольным его давно не видели.

— Теперь я, по крайней мере, знаю, за кого ты меня принимаешь. Однажды в Риме ты уже выразила свое подозрение, но я посчитал это шуткой. Теперь же я стал умнее. Мне и в семьдесят приятно узнать что-то новенькое об этом.

Он поднялся и коснулся руки Калигулы.

— Пройдемся. Я хочу еще немного побеседовать с тобой.

Агриппину он оставил сидеть, как будто той больше не существовало. Когда они отошли так далеко, что их нельзя было услышать, Тиберий спросил:

— Правда ли то, что утверждает твоя мать? Я, конечно, знаю не обо всем, что происходит в Риме, но в то, что Сеян мне лжет, не могу поверить.

Прежде чем ответить, Калигула обдумал каждое слово.

— Конечно же, он не лжет тебе, господин, но, возможно, несколько превышает свои полномочия. Моя мать была права, когда говорила, что люди слишком льстят ему. Не каждый заслуживает доверия, которое ему дарят, — я говорю в общем смысле.

— Ты не должен думать, что я ему полностью доверяю. Я никому не доверяю! То, что человек говорит, и то, что он думает, часто не одно и то же. Но Агриппина во всем заходит слишком далеко. С тех пор как твой отец умер, она стала невозможной. Впрочем, хватит об этом! Я хотел показать тебе прекрасный вид, который открывается отсюда.

В то время как они поднимались по узкой витой лестнице из мрамора, Калигула думал: «Весь Рим будет радоваться, когда он наконец умрет, но пока Сеян у власти, он должен жить. Сначала Сеян — потом он!»

Луций Элий Сеян уже много лет стремился к одной-единственной цели: он хотел стать императором, но плодовитость семейства Юлиев — Клавдиев усложняла ему путь к власти. Надо было убрать с дороги стольких людей, чтобы достигнуть желаемого, и он часто бывал близок к тому, чтобы отступиться. Но жажда власти так прочно и глубоко укоренилась в нем, что Сеян снова и снова находил новые пути — часто обходные, чтобы медленно, но уверенно шагая по трупам, приблизиться к ней.

Самым серьезным препятствием на этом пути был Юлий Цезарь Друз, родной сын Тиберия и его бесспорный наследник. Когда Друз получил от императора консульскую власть, для Сеяна наступило время действовать.

Он принялся ухаживать за Клавдией, женой наследника, и потихоньку затянул ее в свои сети, а поскольку теперь его собственная жена Апиката мешала ему, прогнал ее вместе с детьми.

Власть дорого стоила, и уж кто-кто, а Сеян это хорошо знал. Он всегда был готов платить высокую цену, ведь в конце стояла цель: Луций Элий Сеян — император Август. В мыслях он наслаждался своим будущим именем и знал, что в силах подвести черту под правлением Юлиев — Клавдиев, ведь он был братом и племянником консулов, состоял в родстве с самыми благородными римскими семьями.

Сеяну уже исполнилось сорок, но он чувствовал себя крепким и здоровым, готовым к решению государственных задач. В конце концов, Тиберию, когда он поднялся на трон, было пятьдесят шесть.

Клавдия оказалась глупой гусыней, за что он возблагодарил богов. Женщина быстро поддалась на его бесстыдную лесть, тем более что Друз все больше пил и забавлялся с проститутками и она чувствовала себя покинутой и одинокой.

«Император тоже не может выбирать себе сыновей», — довольно подумал Сеян. Очень скоро он соблазнил Клавдию. Удовольствием это было сомнительным. Сначала она прикидывалась смущенной недотрогой, но он быстро расшевелил эту дурочку, и та стонала на ложе любви все громче.

Этот Друз, императорский сынок, на поле сражения, правда, строил из себя героя, но до такого города как Рим не дорос: тут нужны были другие качества и задатки.

Сеян потер щеку. Этого он никогда ему не забудет. Друз был во второй раз выбран консулом, когда они поспорили из-за Клавдии.

— Я запрещаю тебе в будущем во время симпозиумов таращиться на мою жену. Вы перемигиваетесь и ведете себя так, будто вы любовники. Я, Сеян, консул, и не хочу, чтобы обо мне сплетничали. Кроме того, ты женат.

Сеян ухмыльнулся.

— Хорошо, Что ты об этом вспомнил. Найдется ли в Риме женщина, с которой ты до сих пор не переспал?

Друз двинулся на него с угрожающим выражением лица:

— Ты хочешь ссоры? Или это отвлекающий маневр, чтобы я забыл о ваших любовных заигрываниях? Без моего отца ты был бы ничем, Сеян, меньше, чем ничем!

— И ты был бы не консулом, Друз, а в лучшем случае продавцом рыбы или хозяином дешевой таверны в квартале проституток.

Тут Друз отвесил ему пощечину, которая до сих пор горела на щеке.

После этого Сеян начал разыгрывать перед Клавдией сгорающего от страсти, подкарауливал ее и при каждой возможности повторял, что женился бы на ней, если бы та была свободна.

— Но ты ведь и сам женат. Апиката родила тебе троих детей и не освободит добровольно свое место.

— Пусть это будет моей заботой. Моя любовь к тебе преодолеет любые препятствия. Но самая большая наша проблема — Друз, твой муж. Он не захочет огласки и не согласится на развод. Кроме того, император не даст ему разрешения.

По глупому лицу женщины было видно, как напряженно заработал ее мозг.

Сеян решил ей помочь:

— Я — второй человек в государстве, а Тиберий стар. Предположим, когда он умрет, Друза не будет в живых, а я состою в браке с бывшей женой наследника…

«Стать императрицей, — промелькнуло в тщеславной головке Клавдии. — Первой женщиной империи — Августой!» Ее дыхание участилось. И Сеян окажется привязанным к ней на всю жизнь, ведь он будет обязан ей — пусть частично — троном, кроме того, император не может развестись. Что толку от Друза? После рождения Юлия он перестал с ней спать, и римские матроны передавали его из одной спальни в другую. Она посмотрела на префекта:

— Это должно выглядеть как самоубийство…

Сеян покачал головой. Такой глупой могла быть только Клавдия.

— Нет, моя милая, только не так. У твоего мужа нет причин кончать жизнь самоубийством. Но он обжора и пьяница. Испорченная рыба, блюдо из грибов, плохие устрицы — это скорее будет похоже на правду.

Решившись идти этим путем, Клавдия действовала очень быстро. Врач, который служил у нее, бывший раб Эвдем, сварил медленно действующий яд, который, если его подсыпать маленькими порциями, создавал картину изнуряющей болезни. Слугу, обязанного пробовать еду Друза, подкупили и посвятили в тайну; наследник заболел, но никто не воспринял это всерьез, в том числе и император. Тогда он еще жил в Риме, каждый день ходил в курию и, казалось, не имел больше никаких забот. Но «болезнь» привела, как и было задумано, к смертельному исходу.

Сеян значительно продвинулся к своей цели. Его отношение к Клавдии становилось все более прохладным. Она была лишь инструментом, и теперь надлежало от нее избавиться. Однако ему хватило ума, чтобы не дать ей этого почувствовать. Без тени сомнения в голосе он говорил с ней об их браке и блестящем будущем. Сеян отправил Тиберию письмо, в котором просил разрешения на брак с Клавдией, зная точно, какой будет реакция императора. В ответ он получил длинное приветливое послание, где говорилось, чтобы он оставил женщину в покое, поскольку у Тиберия для них — и Сеяна, и Клавдии — другие планы.

С этого момента отношение Сеяна к Клавдии изменилось. Он обращался с ней резко и холодно, и она частенько ходила с заплаканным лицом. Но это не бросалось в глаза: ее слезы приписывали горю по поводу утраты мужа. Клавдия пригрозила Сеяну рассказать об убийстве, но тот лишь хмыкнул и провел пальцем по ее шее.

— Было бы жаль твоей красивой головки, моя госпожа. Тебе ведь только тридцать пять. Для меня ты немного старовата, ты должна это понимать, а вот для смерти слишком молода.

Что ей оставалось делать? Она не хотела умирать и поэтому, скрипя зубами от злости, молча наблюдала, как Сеян ухаживал теперь за ее дочерью Юлией. Она была внучкой императора, а Сеян хотел при помощи женитьбы как можно ближе придвинуться к трону. Но и здесь возникло препятствие: Юлия уже три года была замужем за Нероном, сыном Германика.

Сыновья Германика! Сеян знал, что не сможет их обойти. Калигула был еще ребенком, про него он мог пока забыть, но были два других, прежде всего муж Юлии. Однако нельзя же было продолжать охоту на наследников перед носом императора. Старик здорово мешал ему, пока находился в Риме, и Сеяну пришло в голову убедить его в преимуществах отдаленной резиденции.

Остров Капри был давно хорошо знаком императору: здесь находилась летняя вилла Августа, где он с удовольствием останавливался и куда часто приглашал Сеяна. Мысль об острове нравилась ему все больше и больше. Римом он был сыт по горло. Тиберий не любил людей, а они — его. На Капри он мог бы жить только в окружении друзей, взял бы с собой, например, своего учителя Тразиллия, которого ценил и который тоже недолюбливал Рим. Когда он думал о придворных негодяях, курии, сенаторах, своих многочисленных родственниках, вечно чего-то просящих… Нет, Сеян прав! По крайней мере, можно попробовать.

На тридцатом году правления Тиберий переселился на Капри и передал управление Римом в руки Сеяна, которому доверял как никому другому. Теперь путь префекта оказался свободным, и он принялся за устранение сыновей Агриппины и покойного Германика.

То, что Тиберий не был расположен к членам этой семьи, Сеян знал, и поэтому начать с уничтожения тех, кого император особенно не любил, — Випсании Агриппины, властолюбивой и жаждущей мести матери Нерона Цезаря, Друза и младшего Калигулы.

С Капри он получил указание действовать по собственному усмотрению, тем более что эта Агриппина принимает императора за отравителя. Поведение во время ее последнего визита Тиберий не забыл и не простил.

Успех пьянил Сеяна. Он сам оставался в тени, все происходило по приказу императора.

Чтобы избежать обвинения в произволе, Сеян собирал доказательства вины Агриппины. Он распорядился наблюдать за ней и сыновьями день и ночь, записывать каждое неосторожно сказанное ими слово. Так, она якобы выразила желание отправиться с сыновьями под защиту рейнской армии, где ее покойного мужа по-прежнему помнили и чтили. Говорили и о том, что она будто бы собирается однажды прийти на форум, чтобы просить народ и сенат о помощи. Те, кто знал гордую Агриппину, прекрасно понимали, что она скорее с высоко поднятой головой отправится на казнь, чем станет так унижаться. Но ее друзей Сеян запугал. Стоило распустить слух, что Агриппину готовятся обвинить в государственной измене, как пугливые и осторожные стали избегать общения с ней. И вот гордая, страстная и неосмотрительная Агриппина осталась совсем одна. Калигула ссылался на свою юношескую тогу, а взрослые сыновья были ей плохой защитой. Нерон настолько растерялся, что не знал, о чем должен говорить и как вести себя. Друз, который не любил ни мать, ни братьев, был человеком необузданного, дикого нрава, и Сеян только ждал, когда тот промахнется.

Что касается Агриппины, он решил, что время пришло. Сенат выдвинул против нее обвинение в преступлении против власти, одним из пунктов которого было то, что она подозревала Тиберия в отравлении своего мужа. Когда все пункты обвинения были обнародованы, толпы людей собрались на форуме, окружили курию и, выкрикивая здравицы в честь императора, дали сенату понять, что, по мнению народа, императора лживыми обвинениями ввели в заблуждение. Теперь Сеян начал действовать быстро.

Он приказал преторианцам схватить Агриппину. Во время ареста та осыпала императора самыми грязными оскорблениями и защищалась, как дикая кошка. Ее избили и даже повредили глаз, но в этом, по мнению Сеяна, была виновата сама жена покойного Германика.

Калигула, увидев приближающихся преторианцев, быстро выскользнул через задние двери. Он уже начал удивляться, почему Сеян — или Тиберий — медлил с арестом. Младший сын Германика не хотел иметь к этому никакого отношения, ведь его дальнейшим планам Агриппина только мешала, пусть даже она и была его матерью.

Начав это дело, Сеян решил довести его до конца. Спустя несколько дней он приказал схватить Нерона, а Друза посадил под домашний арест.

Калигула же принял единственно правильное решение: он бежал из опустевшего дома к своей прабабке Ливии, которая, будучи вдовой боготворимого императора Августа, пользовалась большим почетом и не испытывала уважения ни к Сеяну, ни к приемному сыну Тиберию. Она прожила на свете уже почти девяносто лет, но принимала во всем происходящем живое участие, не вмешиваясь, правда, в государственные дела. Ливия осуждала преследование Агриппины и ее сыновей, но не сделала ничего, чтобы их защитить. Когда же Калигула попросил у нее приюта, с готовностью приняла его и дала по-старчески дребезжащим голосом такой совет:

— Оставайся здесь, пока опасность не минует, а потом отправляйся на Капри, к Тиберию. Только там ты будешь в безопасности, пока император покрывает Сеяна. Он тоже будет свергнут, и, я думаю, очень скоро. Но это должно произойти до смерти Тиберия — слышишь! Иначе, я вижу это, для Рима начнутся мрачные дни.

Калигула знал, что Ливия права, тысячу раз права. С тех пор как юноша научился разумно рассуждать, он ценил ее мнение и восхищался ею: он видел в ней своего рода Пифию, чьи предсказания — пусть иногда и не совсем ясные — всегда оказывались правдой. У этой женщины было чему поучиться.

— Но как ты представляешь это себе, благородная Ливия? Как свергнуть Сеяна? Чтобы до него добраться, придется уничтожить половину Рима. В его окружении не только льстецы, среди них есть по-настоящему преданные люди. Для них Тиберий лишь мрачная тень, накрывающая Рим, которая скоро с помощью Сеяна рассеется.

Изрытое глубокими морщинами лицо старухи осталось неподвижным. Только по-прежнему живые глаза говорили о ясности духа, пребывающего в этом старческом теле.

— Это так, но Рим — не вся империя. Прокураторы и легаты в провинциях — почти все без исключения верные государственные слуги и не расположены к узурпатору, так же как префекты и трибуны легионов. Против них римские преторианцы ничто, крошечная городская армия, которую не составит труда смести. Сеян думает, что Рим на его стороне, а все остальное приложится само собой. Но все как раз наоборот; Октавиан никогда не забывал об этом. Едва ли он стал бы нашим святейшим Августом, если бы прежде не победил своих противников в провинции и не положил к ногам сената завоеванные трофеи. Тогда, только тогда Рим преклонится перед тобой. Сеян может быть хитрым, мужественным и решительным, но все же он глуп, потому что не понимает сути дела. Этот человек из благородной, но провинциальной семьи. Он проиграет, Гай, поверь мне. Это так же точно, как то, что завтра взойдет солнце.

— Но если он продержится еще два, три года или даже пять лет?

Калигула не был уверен, что морщинистая гримаса на лице Ливии означала улыбку.

— Что произошло бы, если бы Антоний победил моего Октавиана? Этого не могло случиться и не случилось, потому что Октавиан к тому времени приобрел прочную опору законности, против которой Антоний ничего не мог сделать. Он сидел с Клеопатрой на египетском троне и этим отказался от Рима. Для Сеяна это не очевидно, но если он попытается, как червяк, пролезть в нашу семью, то тем самым прогрызет дыру в законности и станет предателем Рима. Я надеюсь только на одно и молю об этом всех богов: чтобы они дали мне дожить до того момента, когда Сеян падет и его предательство раскроют.

Калигула с глубоким почтением поцеловал руку Ливии и произнес:

— Я разделяю твое желание, благородная Ливия.

А про себя он подумал: «Я хочу пережить вас обоих, и чем больше народу Сеян уберет с моего пути, тем меньше грязной работы мне останется и тем быстрее я окажусь у власти».

В Риме начался процесс над Агриппиной. После непродолжительного слушания был оглашен следующий приговор: пожизненная ссылка на пустынный остров Пандатерия далеко в Тирренском море. Несколькими днями позже такое же наказание получил и ее старший сын Нерон. Его отправили на Понтийские острова. За надменного и необузданного Друза Сеян взялся лично. На несколько месяцев он оставил его в покое и даже заставил поверить в возможность разделить с ним, Сеяном, власть, но как только Друз успокоился и стал смелее в речах, он сразу же оказался в застенках на Палатине. Сеян же значительно приблизился к своей цели: Юлия, жена Нерона, была теперь свободна, а она-то как родная внучка императора и была ему нужна. На этот раз он не собирался спрашивать разрешения у Тиберия.

Сеян начал настойчиво ухаживать за Юлией, но больших усилий не понадобилось. Двадцатидвухлетней женщине давно надоел скучный муж, и она втайне восхищалась хитрым и влиятельным Сеяном. Юлия дала согласие на тайный брак: ведь еще не все противники были выведены из игры.

Мимоходом Сеян вспомнил о том, что Калигула, младший сын Агриппины, еще остается на свободе. Но тот был ребенком и пока не представлял опасности. Потом Луцию Элию Сеяну дорого пришлось заплатить за свою ошибку.

Калигула очень скоро последовал совету прабабки и отправился под защиту Тиберия, который по закону, усыновив Германика, приходился ему дедом.

3

Корнелий Сабин был потомком патрицианской ветви древнеримского рода, корни которого уходили в стародавние республиканские времена. Среди его предков были сенаторы, консулы и полководцы. С течением веков род разрастался, разделяясь на основные и боковые ветви, богатые и бедные. Его отец, Корнелий Цельсий, происходил из не столь значительной семьи, которая не могла похвастаться ни консулами, ни полководцами, породив лишь землевладельцев, ученых мужей да поэтов.

Цельсий занимался науками долго, пока не истратил наследство своего отца. Но как ученый и писатель мог разбогатеть? Собственными открытиями? Это казалось уж очень ненадежным, и он стал книготорговцем. Цельсий не пошел общепринятым путем и решил отказаться от дорогостоящих рабов-переписчиков, нанимая в качестве копиистов обедневших учителей, школьников, желающих немного подработать, или плохо оплачиваемых секретарей, которым не хватало на хлеб. Их не надо было одевать и кормить, а после работы они шли домой. В противоположность многим рабам они были старательны, поскольку дорожили хорошо оплачиваемой работой. Так на основе договора у Цельсия трудились от шестидесяти до ста копиистов. На свой страх и риск он переписывал только самых популярных авторов, таких как Платон, Вергилий, Овидий, Катулл и Цицерон, или циклы греческих легенд, которые посвятил императору Тиберию. Каждый знал, какую литературу император любил больше всего и насколько важным было для него, чтобы народ ее читал. Иногда Цельсий обращался к современным авторам, например переписывал труды Луция Сенеки, который наряду с философскими трактатами опубликовал две драмы.

Таким образом Корнелию Цельсию удалось за сравнительно короткий срок заработать неплохое состояние, и его единственный сын Сабин вырос в достатке и богатстве. Казалось, он старался во всем быть противоположностью своему отцу. Цельсий никогда не покидал стены родного Рима, а его сын уже в четырнадцать лет совершил свою первую вылазку, дошел он, правда, только до Остии. Цельсий больше всего ценил уютную, спокойную жизнь ученого, размеренные трапезы, строгий распорядок дня и по возможности отсутствие в жизни перемен. Достаточно было переставить сундук или купить новую мебель, чтобы привести его в отчаяние, в то время как сын обожал постоянно что-нибудь менять. Скорее по соображениям удобства Цельсий всю жизнь хранил верность жене, тогда как двенадцатилетний Сабин соблазнил пожилую прачку, которая сама была этим безмерно удивлена. С того момента он не давал женщинам проходу и в восемнадцатилетнем возрасте имел опыт, который иной не приобретет и за всю жизнь.

— Откуда это у него? — удивлялись родители, качая головами.

— Только не от меня! — утверждал Цельсий. — Правда, мой дядя Криспий, брат отца, был таким же непутевым бродягой. В двадцать лет он отправился в Испанию, и с тех пор мы его не видели.

Сабин вырос красивым юношей: стройным, подтянутым, среднего роста, с каштановыми волосами и голубыми глазами, унаследованными от матери. Но интенсивная голубизна его глаз таила в себе нечто беспокойное. На его томную улыбку женщины летели как пчелы на мед, и каждая думала, что этот сияющий зовущий взгляд предназначен ей — ей одной. Однако в действительности все было наоборот. Взгляд этих голубых глаз взывал ко всем женщинам в Риме, Италии, провинциях — вообще ко всем женщинам на свете.

Сабин рос в мире духовном. Писатели, поэты и ученые были постоянными гостями в доме отца, а разговоры шли все больше о литературе, науке и искусстве. Природа наградила мальчика превосходной памятью, и он не только знал много всего о женщинах, но и был в состоянии выступить с трехчасовым докладом о литературе августинского периода. Однако это был мир его отца, и Сабин заявлял, что смертельно скучает в нем. Но все же он немного лукавил и не упускал возможности в кругу друзей похвастаться своими познаниями, а дома делал вид, будто до всего этого ему нет дела. Здесь он со всей страстью рассказывал о состязаниях в цирке Максимуса и мог перечислить по именам победителей — голубых, зеленых, белых и красных

[4] — за последние три года.

Теперь Сабину исполнилось девятнадцать, он сменил юношескую тогу на тогу вирилия, но все еще не мог понять, чего хочет. Он жил одним днем, помогая иногда, когда хотелось, отцу связывать свитки. Мать Сабина Валерия души не чаяла в сыне и не придавала значения его слабостям.

Сегодня утром юноша проснулся хорошо выспавшимся, что бывало нечасто, и решил провести день с пользой. Сабин хотел доставить отцу радость, ведь он очень любил этого щедрого, рассеянного и снисходительного человека. И вот он явился ранним утром к удивленному Корнелию Цельсию и попросил дать ему работу.

— Ты же знаешь, отец, я все могу делать: и склеивать бумагу, и обрезать фронты, и разглаживать листы пемзой — как сказал наш Катулл: «Arida modo pumice expolitum» (что только что разгладила пемза), — и потом наматывать все на деревянный стержень. Я ничего не забыл?

Цельсий улыбнулся. Он воспринял неожиданное рвение сына как дар богов, подумал, что этот редкий и к тому же добровольный трудовой порыв — начало поворота к лучшему, надежда, что он наконец повзрослел.

— Да, сын мой, самое важное. На конце стержня должен быть прикреплен указатель с именем, иначе книга останется без названия и ее трудно будет найти в библиотеке.

Сабин стукнул себя по лбу с притворным отчаянием.

— О, все девять муз, которым мы обязаны куском хлеба, название! И правда, было бы нехорошо, если бы наш просветленный Сенека отправился в библиотеку и ничего не нашел на букву «С», потому что безалаберный сын Корнелия Цельсия забыл прикрепить указатель с именем.

Отец терпеливо ждал, когда он закончит свою речь.

— Если теоретическое вступление к работе окончено, ты можешь приступать к практике.

Сабин поднял на него свои голубые глаза.

— Я невозможен! Прости меня, отец. Боги наградили тебя никчемным сыном.

— Кто знает… — проговорил Цельсий с надеждой и пододвинул сыну стопку листов папируса.

Сабин тут же принялся за работу, напевая про себя. Но работоспособности его скоро пришел конец.

— Почему мы так редко делаем книга в переплетах? Они ведь оказались такими практичными? Можно разместить гораздо больше текста, и так удобно листать страницы, вместо того чтобы держать свитки двумя руками. И потом…

— Сабин, ты об этом меня часто спрашивал, — перебил его отец, — и я снова могу повторить: ты прав, но почти все наши заказчики консервативны. Если они увидят две книги Катулла: одну в переплете, а другую в свитке, и обе будут стоить одинаково, большинство из них купит свиток. Для таких перемен требуется время.

Так минуты тянулись одна за другой, и Сабин почувствовал непреодолимую скуку. Он зевал почти не переставая, поглядывал то на песочные часы, то на солнце. В конце концов юноша встал, потянулся и сказал:

— Похоже, время движется к полудню. У меня разыгрался волчий аппетит.

— Еще немного, — попросил Цельсий, — ты должен смазать кедровым маслом книгу Овидия. В лавку каждый день приходят покупатели и жалуются, что их книги поела моль.

Но вот и эта работа была сделана, и они сели за стол.

Дом Корнелия Цельсия располагался на Виминале, одном из семи холмов, на которых возник Древний Рим, в очень хорошем дорогом квартале с большими садами и богатыми зданиями. Доставшийся по наследству, когда-то раза в три больший земельный участок Цельсий мало-помалу распродал, и в результате остался лишь старинный красивый дом, к которому прилегал маленький ухоженный сад. Погода стояла замечательная, и Валерия велела накрыть стол здесь, в саду. Повариха, садовник и мальчик-слуга, бывший, что называется, на побегушках, ели по старой традиции со своими хозяевами, но за отдельно накрытым столом. То, что они были рабами в доме Цельсия, не играло роли — ни он, ни Валерия не давали им это почувствовать. Как обычно, когда сын бывал дома, Валерия велела приготовить его любимые блюда. На этот раз она выбрала смесь из рыбы, ракушек и медуз, приправленных чесноком, кориандром, орегано, любистоком и перцем. На десерт подали сладкое блюдо из фиников, орехов, семян итальянской сосны, перца и меда, обжаренное в масле.

Сабин, довольный, вытер губы.

— Я немного прогуляюсь — это полезно для пищеварения.

— Возвращайся побыстрее, у меня для тебя есть еще работа, — распорядился Цельсий.

Сабин посмотрел на отца преданными глазами.

— Слушаюсь, мой господин и повелитель! Обещаю быть на месте в срок.

Несмотря на то что время уже перевалило за полдень, в городе царило оживление. Туда-сюда сновали рассыльные, рабы перетаскивали ношу, неспешно проезжали на лошадях преторианцы; по распоряжению Сеяна их лагерь был разбит на другой стороне Виминала. Они должны были выполнять функции личной охраны императора, но, в сущности, это были люди Сеяна, и именно с их помощью он надеялся получить власть.

Казалось, Сабин бездушно прогуливался по городу, но, не отдавая себе отчета, он все ближе приближался к своей цели, Он поклялся, что не будет воспринимать это всерьез, однако вот уже в который раз его тянуло на Марсово поле, где упражнялись в обращении с оружием солдаты.

Что искал здесь, среди простых, пропахших потом преторианцев сын богатого книготорговца Корнелия Цельсия? Правда, на Марсовом поле происходило еще кое-что. Группы молодых людей занимались здесь спортивными упражнениями: бегали, прыгали, сражались на мечах и боролись врукопашную, но Сабин ненавидел такие массовые игры. Он был убежденным одиночкой и всегда делал то, что хотел. Тогда почему его сюда тянуло?

Пару недель назад он прогуливался здесь и наблюдал за упражнявшимися преторианцами. Тогда-то и привлек его внимание один человек, который носил отличительный знак центуриона высшего класса. Он занимался со своей группой солдат, но при этом не кричал, не грозил им и не впадал в приступы безумия, как это было принято у военных. Высокого роста, определенно выше всех других, центурион обладал мускулистой фигурой борца и отдавал приказы ровным мягким голосом, а его простое лицо оставалось внимательным и спокойным. Он выглядел необыкновенно ловким фехтовальщиком: молниеносно отражал атаки, так же быстро и неожиданно нападал, а удар его был настолько сильным, что у пары противников мечи вылетели из рук.

И вдруг у Сабина возникло желание научиться этому. Он захотел стать таким же быстрым и ловким и мощными ударами сражать неприятелей.

После тренировок центурион распустил своих людей, а сам снял шлем и панцирь и, натянув тогу, быстрыми шагами направился в сторону терм Агриппы, как предположил Сабин.

Юноша не хотел идти за ним по пятам, поэтому выбрал обходной путь: мимо храма Нептуна и дальше, вдоль по переулку, что проходил между театром Помпея и залом. Термы, построенные двадцать лет назад Марком Агриппой, другом Августа, предлагали своим гостям лаконикум — паровую ванну, большие бассейны с холодной и теплой водой, помещения для отдыха, сады, специально вырытое озеро и другие удобства.

Сабин нашел того, кого искал, в паровой ванне, присел поблизости и стал ждать, пока обжигающий пар не заставит течь пот. Когда центурион направился к выходу, юноша некоторое время следовал за ним, а затем бросился с головой в бассейн с холодной водой. Здесь он и обнаружил его внушительную фигуру. Большинство мужчин в термах были обнаженными, центурион же носил маленький кожаный фартучек. Сабин намеренно прыгнул поближе к нему и, вынырнув, принялся многословно извиняться.

— Не стоит извинений, это всего лишь брызги, — ответил мужчина.

— Я ошибаюсь или действительно видел тебя раньше на Марсовом поле во время тренировок? Ты носишь на шлеме знак центуриона.

— Да, это был я. А ты тренируешься с группой?

— Нет-нет, я только наблюдал и должен сказать, что ты произвел на меня впечатление. Я многое отдал бы, чтобы так же владеть мечом. Кстати, меня зовут Корнелий Сабин.

Его собеседник польщено хмыкнул.

— Этому можно научиться. Ты молодой и крепкий, и никто не мешает тебе попробовать.

Тут он протянул Сабину руку и назвался.

— Кассий Херея, центурион преторианского легиона.

— Ты не согласишься давать мне уроки? Конечно, за плату.

Херея отрицательно покачал головой:

— На это у меня нет времени, Сеян не дает нам вздохнуть. Но ты сможешь найти меня два-три раза в неделю на Марсовом поле, и после тренировок мы немного позанимаемся.

Сабин воспользовался предложением и уже четыре раза тренировался с Хереей, конечно только на деревянных мечах. Потом они ходили в термы, и Сабин настоял на том, что хотя бы за это возьмет расходы на себя. В помещении для отдыха они беседовали вполголоса, и Сабин узнал, что Херее исполнилось тридцать пять лет, он принимал участие в некоторых германских походах и вот уже шесть лет служит в Риме, в преторианском легионе.

— Заработок здесь выше, и я смог обзавестись семьей. Женат уже пять лет, у меня двое детей — сын и дочь. Больше мы не можем иметь, потому что квартира, которую снимаем, очень тесная. Марсия хотела бы купить домик в Транстиберии, они там стоят совсем недорого.

Так постепенно они посвящали друг друга в обстоятельства своей жизни, и Сабин чувствовал, что этот человек был его полной противоположностью. С самого начала Херея четко планировал свою жизнь, он жил в мире приказов и обязанностей, и это было его добровольным выбором. Легион стал для него отечеством, семьей и родным домом. Он хотел, когда оставит армию и получит причитающиеся деньги, купить в Пренесте, где его брат трудился на доставшейся от родителей арендуемой земле, собственный надел. В отношении женщин у него также были совсем другие представления.

— Я против того, чтобы гулять и тратить на них силы и деньги, даже если ты не женат. Лучше уж побольше сэкономить и жениться потом на порядочной девушке. И никакого распутства. От этого только ссоры и неприятности. Наша жизнь с Марсией, во всяком случае, началась хорошо.

Вот что узнал Сабин о своем новом друге. Друге? Да, в мыслях он так его уже называл. Хотя по характеру они были очень разными. Сабин уважал спокойную уверенность, целеустремленность и старомодные добродетели Кассия Хереи. О том, что нашел центурион в нем, юноша на много лет младше, Сабин не задумывался.

Между тем он подходил к тренировочной площадке, которую потеснили строения последних десяти лет, да так, что она оказалась в кольце храмов. Уже издали Сабин различил хорошо знакомые звуки: звон мечей и приглушенные удары о щиты.

Это была территория мужчин. Правда, ни один закон не запрещал присутствовать здесь женщинам, но приходить сюда осмеливались немногие, и их лица, как правило, скрывала вуаль.

Проституткам же доступ на Марсово поле был закрыт, им разрешалось заниматься своим промыслом только в районе Субуры — квартале между Капитолием и Эквелиниумом.

Сабин поискал глазами знакомую высокую фигуру друга, но тут кто-то сзади положил ему на плечо руку. Сабин оглянулся и увидел сдержанную улыбку на спокойном лице Хереи. Тот уже переоделся и, казалось, был рад встрече.

— Здравствуй, Сабин! Я думал, что ты сегодня не придешь. Для упражнений у меня больше не осталось времени, только, пожалуй, час для терм. Сеян приказал сегодня вечером всем преторианцам явиться для совещания.

Когда они парились, Херея мялся и никак не мог решиться заговорить:

— У меня к тебе есть вопрос, точнее просьба. Ты как-то предлагал мне платить за уроки, но я отказался от денег. Не хочу их брать и сейчас, но ты мог бы по-другому, скажем, отблагодарить меня, если ты, конечно, хочешь…

Сабин не вытерпел:

— Да говори же, Херея, мы ведь уже старые знакомые! Если я что-то могу для тебя сделать, я сделаю это.

Херея придвинулся вплотную к нему и прошептал:

— Я бы хотел научиться писать, понимаешь? Не то чтобы мне этого сильно недоставало, но меня задевает, когда мальчишки из богатых семей, которые могли позволить себе нанять учителей, смеются надо мной. К тому же, если я научусь читать и писать, меня могут повысить, возможно, я даже стану трибуном.

Сабин положил руку на плечо Хереи:

— С удовольствием, мой друг. Я буду рад оказать тебе услугу. Но не думай, что это так просто!

— Просто или нет, — твердым голосом заявил Херея, — я решил, что научусь, и сделаю это. Раньше у меня не хватало мужества попросить кого-нибудь, а учителя я бы не смог себе позволить. Представляю себе лицо Марсии, когда она…

— Когда она что? — поинтересовался Сабин.

— Когда она узнает, что я научился читать и писать. Свое имя я уже могу кое-как нацарапать, центурионы должны это уметь, и буквы я выучил наизусть, но не знаю, что они обозначают.

— С этим мы разберемся, — обнадежил его Сабин. — Если восьмилетний может этому научиться, научится и тридцатилетний. Кстати, где мы будем заниматься? У тебя дома? В термах? Или на тренировочной площадке?

Херея рассмеялся.

— Ну уж нет, выставлять себя на посмешище я не собираюсь. Дома не получится, там слишком тесно. Мы могли бы заниматься где-нибудь на природе…

Сабин неодобрительно покачал головой.

— Нет, Херея, это не годится. Мир письменных слов требует тишины, уединенности. Ты будешь приходить ко мне. У нас большой дом на Виминале, в моем распоряжении две комнаты, а родители будут в восторге, если я чаще стану оставаться дома.

— Спасибо тебе, Сабин. Если ничего не случится, послезавтра я снова приду сюда, и мы обсудим все подробнее, а сейчас мне пора. Сеян не любит ждать.

Еще час Сабин оставался в термах, но потом ему стало скучно, кроме того, он ощущал сильную потребность в женщине. Поразмышляв немного, какая из подруг жила поблизости, он вспомнил про Лидию. Она была вольноотпущенной рабыней, гречанкой, уже не первой молодости и дважды вдовой. Когда-то она принадлежала одному богатому торговцу зерном. После смерти тот оставил завещание, в котором распорядился отпустить всех своих рабов. Потом Лидия два раза выходила замуж за мужчин намного старше ее, которые быстро умирали, оставляя ей наследство.

— В третий раз, — говорила она, — я моту себе позволить выйти замуж за молоденького, и ему необязательно быть богатым. Но пока я не найду подходящего, моя постель не должна остыть.

Об этом несколько недель назад позаботился Сабин, но чем чаще он появлялся на Марсовом поле, тем реже заглядывал к Лидии.

«Самое время заглянуть к ней снова», — подумал Сабин и отправился к дому Лидии. Это было уже довольно старое здание с четырьмя квартирами, которые Лидия сдавала внаем. Она очень строго взимала плату за жилье и не терпела никакого беспорядка. Дом находился в тихом месте недалеко от моста Квириналия, благодаря чему у Лидии едва ли возникали проблемы с жильцами, большинство которых были заняты на работах в многочисленных храмах.

— Посмотрите-ка, какой гость пожаловал! Ты еще помнишь мое имя?

— Лучше прикуси свой дерзкий язычок, а то я снова уйду, — ответил Сабин, широко улыбаясь.

— Так иди! — напустилась на него гречанка, и ее темно-серые глаза вспыхнули гневом.

— Как раз этого я не хочу делать, моя целомудренная Лидия, — Сеян прошел мимо нее в дом.

Дверь в маленький сад стояла открытой. Сабин устроился на лавке, на которой были набросаны подушки, и от души зевнул.

— Термы расслабляют, и так хочется пить. Ты могла бы угостить своего гостя, о прекрасная гречанка.

Лидия теперь успокоилась и смотрела на Сабина с обожанием.

— Угостить чем?

— Вином, хлебом, сыром, орехами, сушеными фруктами — что-нибудь найдется в твоем доме?

— От еды и питья мужчины становятся сонными и вялыми, но глоток вина ты получишь. Он добавит огня в твои чресла.

— Ты называешь вещи своими именами, и мне это нравится.

Он притянул пухленькую гречанку к себе на колени и распустил ее черные как смоль волосы. Та отвела его руки, освободилась из объятий юноши и закрыла окна и двери. Потом ловко выскользнула из своей длинной туники.

— Возродившаяся Юнона, покровительница Рима… Кто обнимает тебя, чувствует на своей коже божественное дыхание и еще кое-что.

— Не говори так напыщенно! Сразу ясно, что твой отец имеет дело с книгами и поэтами.

Она помогла Сабину освободиться от одежды и нежно погладила его член.

— Все по-прежнему на месте, мой козлик? О, какой он тугой!

— Берег специально для тебя; почти месяц я само целомудрие, вся моя мужская сила принадлежит только тебе — тебе одной!

Лидия звонко рассмеялась.

— Так я тебе и поверила…

Они опустились на кровать, и Сабин почувствовал готовность женщины принять его. Он резко вошел в нее, сжимая сильными, натренированными руками мягкое округлое тело так, что, казалось, вот-вот ее задушит.

— Помедленнее, любимый, помедленнее… — постанывала Лидия. — Оставь немного на потом.

Да, она была идеальной любовницей, пусть немного глуповатой и непригодной для изысканного разговора, но он не за этим пришел сюда.

4

У префекта преторианцев Луция Элия Сеяна было ощущение, что он совсем близко подошел к своей цели.

Он устранил с пути семью Германика, жил с Юлией, родной внучкой императора, и все же не знал, как развернутся события дальше. Тиберий никого не определил своим наследником; император хранил молчание.

Во время своего последнего визита на Капри Сеян даже не был принят. Тиберий велел передать ему свои извинения, якобы состояние его здоровья не позволяло вести долгие разговоры. Так с Сеяном еще никогда не поступали, и он вернулся в Рим в глубокой задумчивости. Что-то шло не так, и он должен был выяснить, что именно.

Сеян обсудил положение со своими ближайшими друзьями и спросил:

— Кто по закону может стать следующим наследником?

— Маленький Тиберий Гемелл, сын Друза и Ливии. Он родной внук императора.

— Но ведь ему только десять лет, — возразил Сеян.

— И все же лучше от него избавиться… — послышался совет.

— А где он сейчас?

— На Капри.

Эта новость поразила Сеяна. На Капри у императора. Это значило, что он недосягаем для преследователей и шпионов. Неужели все планы префекта, его многолетнее, мучительное и кровавое продвижение к власти — все рухнет из-за десятилетнего ребенка? Стоп! Еще оставался Гай Калигула, последний гуляющий на свободе сын Германика и приемный внук Тиберия. Он уже не был ребенком, Калигуле должно было исполниться семнадцать или восемнадцать лет.

«Я потерял его из виду, — размышлял Сеян. — Но теперь эту ошибку пора исправить и завершить борьбу за власть».

Сеян снова почувствовал почву под ногами и с облегчением вздохнул. Да, это был выход. Сделать вид, что он хочет возвести Калигулу на трон, пусть тот сам убирает с дороги маленького Тиберия. Тогда на пути к власти останется единственный человек — сам Калигула. Сейчас Сеян должен был ввести его в круг ближайших друзей, обольстить, заманить в свои сети. Этот молчаливый и неприметный Гай Цезарь не представлял собой серьезного противника. Так подумал. Сеян и снова погрузился в свои грандиозные мечты, к исполнению которых был теперь так близок. Имя Луция Элия Сеяна, императора Августа, будет вписано золотыми буквами в историю Римской империи. У них с Юлией родятся дети, и он станет основателем династии Юлиев — Элиев.

В Риме он уже был полновластным хозяином. Десять преторианских когорт только и ждали в своем лагере на Виминале сигнала, чтобы защитить его живой стеной из своих тел. Но в этом давно не было необходимости. Народ любил его, потому что он ограничил власть сената и патрициев. Вот уже несколько лет его день рождения отмечался публично, а по всему городу красовались его статуи в полный рост. Второй человек в государстве и скоро уже — первый!

Это стоило затраченных усилий, но так уж повелось, что путь к власти всегда был усеян трупами. Стоит только оглянуться! Как обошелся Октавиан со своими противниками, прежде чем стал единовластным правителем? Устранил полсената, чтобы расчистить путь. Только тогда он смог позволить себе стать любимым в народе повелителем, у которого не было больше необходимости мстить бывшим врагам. Он их простил и выставил тем самым на посмешище перед всем светом.

Сеян почувствовал, как в его груди что-то зашевелилось, словно будущий справедливый и великодушный Август Сеян начал прорываться на свет; сейчас он был похож на змею, которая сбрасывает старую кожу, а вместе с ней старые грехи и ошибки.

Гай Калигула все еще жил в доме своей прабабки Ливии, наблюдал за происходящим и выжидал. Его не удивило, когда однажды туда прибыли преторианцы с посланием от Сеяна.

— Гай Цезарь, префект приказал осведомиться, не изъявишь ли ты желание принять участие в праздновании дня основания города с ним и его друзьями?

Калигула молниеносно все обдумал. Могло ли это быть западней? В следующем году он сменит юношескую тогу на тогу вирилия и тогда станет для Сеяна серьезным противником.

— Да, центурион, скажи префекту, что я с удовольствием приеду.

Калигула сразу же пошел к Ливии, которая уже несколько недель не вставала с постели. Дело, мол, не терпит отлагательства. Та едва могла говорить.

— Пожалуйста, покороче, Гай, у меня почти не осталось сил.

— Прости, достойная Августа, но я привык спрашивать твоего совета, прежде чем принять важное решение. Префект пригласил меня присутствовать на празднике основания города. Я согласился, но ты должна знать, где я.

Калигула видел, как легкая ухмылка скользнула по морщинистому лицу.

— Ты правильно сделал, Гай. Отправляйся и постарайся в разговоре один на один выяснить, какие у Сеяна планы. Если он заговорит о возможности для тебя стать наследником, тогда ты в большой опасности. Благосклонно прими все его предложения и сразу же беги на Капри, под защиту императора.

Калигула коснулся губами пергаментной кожи тонкой старушечьей руки и почтительно попрощался. За дверями его передернуло. Как же отвратительна была ему эта мумия! Ей пора умирать — ему она больше не нужна.

Сеян вышел ему навстречу с широко распахнутыми объятиями и провозгласил:

— Дорогу Гаю Цезарю, нашему почетному гостю на празднике семисотвосьмидесятитрехлетия города. Благодаря твоему присутствию, Цезарь, этот юбилей станет настоящим праздником.

Калигула сердечно поблагодарил, разыгрывая наивного юношу.

Он льстил Сеяну, восхвалял его благотворное влияние на Рим и верность императору, который, без сомнения, благодарит богов, что те послали ему такого надежного союзника.

— С твоей помощью, Сеян, это должно быть удовольствием — господствовать и править мировой империей.

— Я всего лишь солдат, и пытаюсь делать то, что могу, как можно лучше.

— Так же думает и наш император, мой высокочтимый дед.

— Прискорбно, что нашему императору уже столько лет. Такой человек, как он, должен был бы править еще многие десятилетия.

— Мне близки и понятны твои слова, Сеян, но мы бессильны перед природой.

— Однако природа наделила нас разумом, который делает нас способными вовремя позаботиться о необходимых распоряжениях.

Калигула сделал вид, что не понимает.

— О чем позаботиться?

«Если он когда-нибудь станет императором, — мелькнуло в голове у Сеяна, — Риму настанет конец через два года, если не быстрее».

— Поскольку мы коснулись этого вопроса, давай разберемся поподробнее, достойный Гай Цезарь. Здесь довольно шумно и слишком много ушей. Прошу тебя, следуй за мной.

Сеян поднялся, а с ним оба его телохранителя. Калигула последовал за ними в маленькую комнату, расположенную рядом.

— Охраняйте дверь и следите, чтобы сюда никто не вошел, если только вдруг не появится сам император. Ты не откажешься от глотка вина, Цезарь?

— Благодарю, я не привык много пить. В доме высокочтимой Ливии Августы не забывают о старых римских добродетелях и вином угощают нечасто.

Сеян улыбнулся.

— Как поживает Августа?

— Она во всем принимает живое участие и настоятельно советовала мне не пренебрегать твоим приглашением на торжество. Ведь я живу очень замкнуто.

— Значит, она знает, где ты… — пробормотал Сеян.

— Она знает все, досточтимый Сеян, больше, чем мы думаем.

— Хорошо, но мы хотели поговорить о другом. Я ценю откровенность, Цезарь, и этим известен. Высокочтимый император Тиберий давно перешагнул седьмой десяток и по законам природы — а мы все им подчиняемся — через несколько лет, возможно, раньше — да убережет нас от этого Юпитер! — отправится к своим божественным предкам. Я тщеславен, Гай Цезарь, в чем признаюсь открыто, и хотел бы и после смерти императора остаться префектом преторианцев. Но кто станет его наследником — кто?

Про себя Калигула подумал: «Как раз префектом ты и не хочешь оставаться, лиса, но я открою тебе путь к императорскому трону».

— Понимаю, префект. Кто же захочет ухудшить свое положение, даже если обстоятельства изменились? Мне дело видится совсем простым: ты мог бы стать регентом при маленьком Тиберии Цезаре и править до его совершеннолетия. Я бы, во всяком случае, постарался на твоем месте.

На такой ответ Сеян не рассчитывал. Для этого Калигулы, похоже, власть и правда ничего не значит.

— Не знаю, подхожу ли для этого я, простой солдат…

— Ты слишком скромен, Сеян. Тот, кто уже почти десять лет — с одобрения нашего императора — почти самостоятельно руководит судьбой Рима, подходит и для регента. Тиберию Цезарю сейчас одиннадцать, и, если его прадед в ближайшие годы освободит трон, пять или шесть лет ты будешь исполнять регентские обязанности.

— А ты, Гай? — вырвалось у Сеяна.

— Я не так тщеславен, как мои братья, которым это не пошло на пользу. Я предпочитаю спокойную, размеренную жизнь, много читаю, хожу в театр, планирую написать биографию моего отца. Вероятно, я пошел в своего дядю Клавдия, он как раз трудится над многотомной историей Римской империи. Такое занятие привлекает меня больше, чем государственная должность.

Сеян поверил ему, потому что хотел поверить.

— Меня радует, Гай Цезарь, что мы так хорошо поняли друг друга.

Калигула заставил свои тонкие губы растянуться в улыбку.

— Почему бы и нет? Я хорошо знаю историю Рима, чтобы понимать, что он своим величием обязан деятельным, талантливым мужьям, таким как ты, префект Сеян.

Оба во время разговора бессовестно лгали, и Калигула показал себя мастером перевоплощения. Едва ли он вел уединенный образ жизни, как рассказывал префекту. Не тратя даром времени, он с недавних пор начал налаживать контакты с многочисленными друзьями и сторонниками своего отца. Кто же не помнил забавного Сапожка, которого Германик повсюду брал с собой? Судьба Агриппины и его старших братьев возмутила многих, хотя они и не могли говорить об этом в открытую. Калигула не занимался ничем — только старался стать заметным. Армия и народ должны были знать, что в семье Германика еще есть наследники.

Конечно, от Сеяна это не ускользнуло, но ни его шпионы, ни он сам не придали деятельности Калигулы большого значения. Кроме того, в планах Сеяна было сделать Калигулу императорским наследником. Но после этого разговора идея регентства его полностью заняла: он направил в это русло все свои усилия.

«Калигула же, — думал Сеян, — рано или поздно разделит участь своих братьев, даже если и не жаждет власти. Основное препятствие — семья Германика — будет, таким образом, устранено, и у народа появится новый кумир для воздаяния почестей».

Император Тиберий уже третий год жил на Капри и не чувствовал ни малейшего желания возвращаться в Рим. Не только потому, что в большом городе он считал себя окруженным врагами и предателями, но и по той причине, что там, что бы он ни делал, за ним наблюдало слишком много глаз. Что он ел, когда спал, с кем имел личные отношения, каких мальчиков предпочитал для увеселения, каким порокам оказался подвержен — все подробности его жизни обсуждались и перевирались, что очень огорчало императора. Тиберий всегда был развратником и остался им в старости. Правда, он этого не стеснялся, но ему не хотелось, чтобы народ узнал о его наклонностях: это бросило бы тень на образ его богоподобного величества.

В каком свете хотел император предстать перед обществом, рассказывают его письма к сенату, как, например, это:

«Сенаторы! Я открыт перед вами и хочу, чтобы и в памяти потомков осталось, что я — человек, который строго выполняет свои обязанности и живет лишь тем, чтобы соответствовать званию принцепса

[5]. Грядущие поколения будут чтить меня, если в их памяти сохранится, что я был достоин своих предков, преисполнен заботы о гражданах, не терял мужества перед лицом опасностей и не знал страха в борьбе за благополучие общества. Это будет нерукотворный храм, который я воздвигну в сердцах, — самый прекрасный и долговечный памятник! Поэтому я и прошу богов о том, чтобы они до конца моих дней сохранили мне уравновешенный и разбирающийся в законах божеств и людей разум, а граждан и союзников о том, чтобы они, когда я уйду, удостоили похвалы и благожелательных воспоминаний мои дела и мое доброе имя».

К сожалению, эта картина больше не соответствовала действительности. Когда-то, в первые годы правления, может, император и был именно таким, пока Сеян не получил власть, а клеветнические процессы по поводу оскорбления величия Тиберия не стали отравлять воздух, но сейчас дела обстояли совсем не так.

От ближайших друзей, с которыми император жил на Капри, Тиберий не скрывал своего развратного нрава, но и не требовал от них участия в любимых представлениях. Старый Тразиллий, его прежний учитель и теперешний астролог, был к этому равнодушен, а со своим близким другом, бывшим консулом Коцеем Нерва он вел разговоры только о литературе и философии.

Таким образом, Тиберий Август имел три лица: императора и государственного мужа, окруженного близкими друзьями, обычного человека и сластолюбца, который в своей старческой похоти не знал меры и был беспощаден.

В юные годы ему удавалось обуздывать свою болезненную страсть к вину, но теперь он ей не сопротивлялся. Император любил тяжелые, терпкие вина, и слуги нередко подносили их ему в постель. Между собой люди называли его пьяницей, но то, что плебеи о нем думали или говорили, Тиберия не беспокоило.

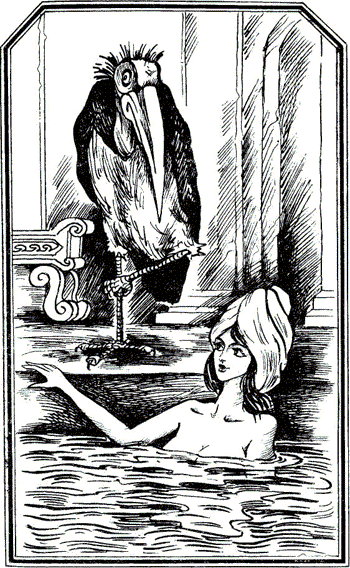

Чтобы поддержать мужскую силу императора, личный врач варил для него любовные зелья, которые, правда, хотя и оказывали нужное действие, но медленно отравляли кровь. Его лицо было покрыто сыпью, а тело — беспрестанно сочащимися гнойниками. Самого императора это нисколько не волновало. Тиберий хотел заглушить страх смерти, а для этого нужна была молодость, наслаждение играми, в которых он уже не мог принимать участия.

С любопытством ожидал Тиберий «новую партию». Это были молодые красивые юноши и девушки, которых его шпионы разыскивали в окрестностях и под разными предлогами забирали у родителей, рассказывая, что император якобы ищет новых слуг, что служить ему и жить на его вилле — большая честь. Но со временем люди стали подозрительными, поскольку их дети бесследно пропадали, не присылали о себе никаких вестей, а о некоторых даже сообщали, что те погибли в результате несчастного случая. Визиты на Капри были строжайше запрещены, и тех, кто тайно пытался пробраться на остров, охрана тут же убивала на месте.

Императора такие пустяки не волновали. Если даже десятки человек из этой безликой, безымянной массы за стенами его дома перестанут существовать, ему до этого дела не было.

Критон, бывший раб из Греции, которому была дарована свобода, немой, слепо преданный Тиберию атлет, беззвучно зашел в библиотеку. Император вопросительно на него посмотрел, и Критон кивнул, ухмыляясь. Он сделал несколько жестов, пытаясь что-то объяснить, но Тиберий нетерпеливо отмахнулся. Немой помог ему подняться из кресла и скрылся за дверью. Сутулясь и немного прихрамывая, император вышел из комнаты и резким движением руки приказал удалиться слугам, которые хотели к нему приблизиться. Он делал все молча, избегая лишних слов; долгие разговоры велись только в кругу друзей. Критон следовал за своим господином на небольшом расстоянии, чтобы в любой момент оказаться рядом, если тот оступится или кто-нибудь осмелится приблизиться к нему без разрешения.