Михаил Николаевич Волконский

Сокровище Родины

(сборник)

Иллюстрации Сергея Сачкова

Составитель и редактор серии Георгий Пилиев

Автор иллюстраций к обложке и форзацу Сергей Сачков

© Сачков С. Н., иллюстрации, 2016

© Пилиев Г. К., статья об авторе, 2016

© ООО «Миллиорк», художественное оформление серии, 2016

Настоящее издание посвящено памяти замечательного русского художника Сергея Николаевича Сачкова (1955–2016), для которого работа над иллюстрациями к этой книге оказалась последней…

Сокровище Родины

I

Николай Иванович Урвич был самый обыкновенный простой русский человек, никак не предполагавший, что на его долю выпадет целый ряд приключений, достойных описания.

Правда, с детства был он предприимчив, с детства увлекался рассказами о путешествиях и любимым его чтением были так называемые романы действия, где события часто сходятся с вымыслом, и запутанная завязка, полная таинственности, отвлекает нас от действительности и житейских мелочей.

Многие находят такие произведения ненужными и лишними, требуют, чтоб им описывали только окружающую их повседневную жизнь. Конечно, хорошее изображение повседневной жизни может доставить и удовольствие, и пользу, если оно талантливо, но и произведение, полное загадочной поэзии, отвлекающее нас от действительности, даже сказка, в которой соблюдена художественная правда, являются такими же детищами литературы, и отвергать их вовсе — значит отымать у человечества фантазию, необходимую для творчества. Творчество — коснись оно даже отыскания новой теоремы в геометрии — немыслимо без фантазии, не говоря уже о том, что жить одною только житейскою прозой не в природе человека. Поэтому чем суровее эта жизнь, чем прозаичнее она, тем более потребности в поэзии, и самые фантастические сказки слагаются народами, когда они находятся в первобытном состоянии.

Таково было мнение Урвича, и он держался его, не стыдясь признаваться в этом открыто.

Отца потерял он ещё в детстве и жил с матерью, получавшей небольшую пенсию после смерти мужа. Жили они в университетском городе, в маленьком собственном доме. Всё шло хорошо, пока Урвич был в гимназии и, окончив курс в ней, поступил в университет по филологическому факультету; но когда после сданного в университете последнего экзамена ему пришлось вступить на самостоятельную дорогу, его постигло несчастье — скончалась его мать. Он остался один-одинёшенек на свете.

Были какие-то дальние родственники у него, но он не знал даже хорошенько, где живут они, и потому выходило всё равно, что их не существовало вовсе.

Похоронив мать, Николай Иванович задумался, что же ему делать теперь. Курс в университете кончил он кандидатом. Оставалось только поступить на службу, то есть в какое-нибудь казённое учреждение, или стать учителем. Это обещало сносное — в смысле материальных средств — существование, но существование это должно было слагаться затем из ежедневного, кроме праздников, хождения на службу, писания бумаг или возни с учениками в классе и изо дня в день того же самого, то есть сегодня, как вчера, завтра, как сегодня…

Такая жизнь не радовала Урвича.

Будь с ним его старушка-мать, он, разумеется, живя с нею и для неё, не желал бы себе ничего лучшего и стал бы примерным чиновником или учителем, исправляя свои обязанности так же добросовестно, как добросовестно учился в гимназии, а потом в университете.

Но теперь он был один, и ничто не притягивало его к тому городу, где он родился, вырос и воспитался.

Хорошие воспоминания прошлого оставались при нём, и, рассуждал он, где бы он ни был, они всегда будут для него одинаково дорогими и светлыми.

А между тем его тянуло неудержимо вдаль, ему хотелось повидать чужие страны и чужих людей и попытать своё счастье не в однообразной скучной канцелярии, где такие же неприветливые казённые стены, как в гимназии и университете, а где-нибудь на просторе, где кипит иная, сопряжённая, может быть, с опасностями деятельность.

Его тянул к себе Дальний Восток.

Он знал, что там русские люди, борясь с природой и побеждая косность тёмных, непросвещённых инородцев, совершают новое дело, что там можно приложить свои молодые силы.

Там, чтобы не потеряться, нужна предприимчивость, нужна энергия, и предприимчивый и энергичный человек может сделать там и для себя, и для других гораздо больше, чем здесь, в городе Средней России…

О чём-нибудь особенном, необыкновенном он не мечтал.

Он продал домик, доставшийся ему в наследство, обстановку, какая была, и, выручив около девяти тысяч в чистую, собрался и поехал наудачу, не имея ничего определённого впереди…

Он сел на пароход в Одессе, взяв билет до Владивостока.

II

Попутчиками Урвича были офицеры, отправлявшиеся с семьями на службу в Восточную Сибирь. Он сейчас же со всеми познакомился, и они очень весело сделали переезд до Константинополя,

[1] потом до Порт-Саида

[2] и миновали Красное море, где их помучила-таки жара и влажная духота тропического морского зноя.

В Адене

[3] к ним сел новый пассажир.

За время почти трёхнедельного плавания они настолько сжились и узнали друг друга, что уже составляли тесно сплочённый кружок, и появление в нём нового человека было встречено не особенно сочувственно.

Севший в Адене пассажир оказался французом, ехавшим до Сингапура

[4] только. То, что он был иностранец, до некоторой степени примиряло с ним. По крайней мере, он не понимал, когда говорили при нём по-русски.

Звали его Гастон Дьедоннё. Так он представился, знакомясь с обществом.

С первого же дня выяснилось, что человек он малообщительный. Держаться стал он в стороне, больше сидел в своей каюте или ходил на шканцах

[5] вдоль планширя,

[6] когда все остальные сидели на юте.

[7]

Он вежливо познакомился со всеми, но в разговоры ни с кем не вступал — потому ли, что никто, кроме Урвича, не владел хорошо французским языком, или просто, вопреки обыкновенной привычке своих соотечественников, не отличался болтливостью.

Что едет он до Сингапура, узнали от пароходного старшего офицера. Но зачем именно и почему сел он в Адене и что делал он в этом пустынном и немноголюдном месте, оставалось вполне неизвестным.

Эта скрытность Дьедонне так раззадорила любопытство, что стали с ним сами заговаривать.

В особенности дамы заинтересовались. Жена штабс-капитана, самая бойкая и самая хорошенькая, воспитывавшаяся в институте и изучавшая когда-то французский язык, но успевшая отвыкнуть от него за отсутствием практики, постаралась вспомнить прежнее и наладила несколько фраз, с которыми обратилась к Дьедонне за обедом.

К удивлению всех он ответил ей вдруг несколькими словами на ломаном, но всё-таки русском языке.

— Так вы говорите по-русски? — воскликнули кругом.

— Говорю, но ошень не карашо, — с трудом произнёс Дьедонне.

— Но всё понимаете?

— Понимаю много.

И каждый постарался припомнить в эту минуту, не говорил ли он при французе что-нибудь обидное для него, полагая, что он не поймёт.

В самом деле, странно было встретить в Индийском океане, буквально за тридевять земель от России француза, знакомого с русским языком!

Это обстоятельство ещё больше возбудило догадок и разговоров.

Сам Дьедонне стал, однако, держаться ещё дальше от общества, как будто сожалея уже, что выдал своё понимание русской речи.

На следующий день за обедом бойкая жена штабс-капитана обратилась было снова к нему с расспросами:

— Вы жили в России? — стала допытываться она.

— Нет, мадам, — ответил француз.

— Жили у русских во Франции?

— Нет, мадам.

— Где же вы научились по-русски?

— Я имел сношения с русскими.

— Где?

— Это мой секрет, мадам.

И больше от него нельзя было ничего добиться.

Он только обедал и завтракал вместе с остальным обществом, а целый день держался отдельно вдалеке, и целый день разговор сводился на него.

Из всех высказанных предположений восторжествовало почему-то самое романическое. Кто-то предположил, что француз был, вероятно, влюблён в русскую, и что любовь эта была несчастна.

Это было одобрено всеми, хотя Дьедонне вовсе не был похож на героя романа.

Толстенький, приземистый, с большой круглой коротко остриженной головой, с рыжими торчащими, щетинистыми усами, он походил скорее на торговца, занятого коммерческими расчётами и потому сосредоточенного, угрюмого и нелюдимого.

Урвич менее других принимал участие в разговорах о нём и, казалось, относился к французу совсем равнодушно, может быть, поэтому именно ему и пришлось разговориться с ним.

III

Разговориться, однако, пришлось Урвичу с Дьедонне не скоро, только после Коломбо,

[8] где по расписанию останавливался пароход.

Вход в гавань Коломбо не совсем спокойный: с одной его стороны высовываются опасные каменья, и потому в темноте, при фонарях, не рискуют входить, а рассчитывают так, чтобы подойти к Коломбо при солнечном свете.

По большей части входят утром на заре.

Коломбо лежит на западном возвышенном берегу Цейлона, и солнце встаёт прямо из-за гор этого острова. Издали виднеется ещё в темноте светлая точка высокого маяка Коломбо, потом она начинает тускнеть в сумерках нарождающегося утра, мелькает всё бледнее и бледнее и, наконец, словно тонет в расплавленном золоте, на которое становится похож воздух, пронизанный брызнувшими целым снопом из-за цейлонских гор лучами восходящего солнца.

Сначала слепит оно, и глаза, невольно щурясь, разбегаются, не зная куда смотреть и чем любоваться: так хороши, нежны и красочны оттенки и переливы неба и моря, отражающего его.

Золото прозрачное, расплавленное до состояния мельчайших паров, золото с красными, пунцовыми, малиновыми, розовыми, бледно-зелёными и голубовато-фиолетовыми отражениями! — иначе нельзя назвать почти сказочную красоту этого восхода.

Мало-помалу начинают вырисовываться в этом золоте очертания гор, пальмовые кущи, домики раскинувшегося на берегу Коломбо с высокой башней маяка, словно белый страж, стоящего над городом, и выступает правильная линия мола с таким кажущимся издали узким проходом, что положительно недоумеваешь, как пройдёт в него большой океанский пароход.

Только у самого уже этого прохода видишь, что он достаточно широк, и огромная махина, с трудом раскачиваемая океанской волной на открытой воде, медленно, осторожно, но плавно и свободно минует его.

Урвич вместе со всем остальным обществом стоял под капитанским мостиком, любуясь картиной.

Дьедонне не было с ними. Он хотя тоже встал и оделся, сидел с книгой на шканцах и, словно ничего уже в море не было ему в диковинку, не желал обращать внимания на развёртывавшуюся перед глазами красоту.

Пароход вполз в гавань, тихо прошёл между стоявшими там в две линии судами, завернул и бухнул свой тяжёлый якорь в воду.

Все пошли пить чай в кают-компанию.

Едва сели за стол, в дверь каюты постучался и робко вошёл темнокожий молодой сингалезец

[9] в тропическом белом костюме и в шапке с галуном. Оказалось, что это санитарный врач, явившийся для соблюдения необходимых в каждом порту формальностей.

Пароходный доктор встал к нему навстречу, протянул ему руку, встали и все остальные и тоже поздоровались с ним.

Сингалезец с доктором отошли в сторону, сели к другому столу и быстро переговорили и кончили всё, что было нужно.

Сингалезца стали приглашать пить чай, но он ни за что не хотел сесть к общему столу.

Им подали с пароходным доктором чай за отдельный стол, где они сидели.

Сингалезец был, видимо, тронут оказанным ему вниманием. Он всё улыбался и кланялся, разговаривая с доктором, потом, словно не выдержав, улыбнулся шире, чем прежде, и произнёс как-то полушёпотом:

— Какие вы добрые!..

— Отчего? — спросил доктор. — Что случилось?

— Да ничего особенного. Но если б я явился на английский пароход, меня не только не стали бы угощать чаем, но даже не посадили бы и не подали бы мне руки.

— Неужели?

— Да. Англичане презирают нас. Они считают Индию своею страной, где живут не люди, а рабы.

И сингалезец грустно вздохнул.

Урвич, владевший английским языком, прислушивался к этому разговору доктора с сингалезцем и, взглянув случайно на сидевшего вдали Дьедонне, заметил, что тот тоже внимательно слушает.

IV

Всем обществом ездили на берег, чтобы осмотреть Коломбо, обедали в очень хорошей, богато обставленной гостинице, отведали индийского блюда «кэри»,

[10] состоящего из разваренного риса со всевозможными пряными приправами, катались вечером за городом.

Дьедонне не принимал участия в этой поездке и остался на пароходе.

Отходили на другой день утром.

Урвич, полный новых впечатлений и очень довольный ими, разгуливал по палубе. Остальные пассажиры занимались тем, что, столпившись у планширя, бросали в воду серебряные монеты черномазым мальчишкам, сновавшим кругом на маленьких самодельных лодочках. Мальчишки бросались за монетой в воду и без промаха ловили её. Мало того, ныряя, успевали они ещё заводить под водой драку из-за этой добычи.

Местные лодки в Коломбо не совсем обыкновенные устройства. Узенькие, долблёные, с остроконечной кормой и носом, они соединены двумя деревянными дугами с увесистым поленом, которое плывёт таким образом рядом с лодкой и сообщает ей устойчивость, не особенно замедляя впрочем её ход. Лодочник голый, с перевязкой на бёдрах и с тряпкой на голове, правит и гребёт вместе с тем одним веслом.

Почти перед самым отходом парохода, когда уже собирались поднять трап, подплыла к нему такая лодка, и из неё вышел индиец в белой чалме и белом, лежавшем на его плечах красивыми складками плаще.

Он сказал что-то по-своему голому лодочнику, и тот, кивнув головой, остался его ждать.

— Нельзя на пароход, нельзя, сейчас отходит, — хотел было остановить индийца вахтенный матрос, но тот, словно не понимая, в чём дело, миновал его и, ступив на палубу, начал оглядываться, как бы ища кого-то.

— Вы русский? — спросил он проходившего в это время Урвича.

Урвич остановился.

— Да, русский, — ответил он по-английски, то есть так же, как и вопрос был сделан.

— Вы пассажир тут?

— Да.

— Идёте до Владивостока?

— Да.

— Значит, будете в Сингапуре?

— Вероятно, через семь дней. Так, по крайней мере, обещает капитан.

— Могу я вас попросить об одном одолжении?

— Пожалуйста.

— О! — воскликнул индиец, — если бы вы мне не сказали даже, что вы русский, я бы теперь не сомневался в этом.

— Почему же?

— Потому что русские очень добрые всегда и не отказывают в услуге даже незнакомому для них человеку.

— В чём же дело?

— Могу я вас попросить, — опять повторил индиец, — передать по адресу в Сингапуре письмо?

— Ничего нет легче, — улыбнулся Урвич, — дайте мне ваше письмо, я передам его по адресу в Сингапуре.

Индиец из складок своего плаща достал запечатанный конверт с готовым уже и надписанным адресом.

— Только, пожалуйста, — пояснил он, — не посылайте это письмо по городской почте в Сингапуре, а лучше всего отвезите сами. Может быть, вы и раскаиваться в этом не будете, — добавил как-то загадочно индиец.

Это удивило несколько Урвича.

— Почему же вы хотите, чтоб я непременно отвёз сам? — полюбопытствовал он.

— Потому, — ответил индиец, — что мне важно, чтобы это письмо не попало в руки англичан. Они, не стесняясь, прочитывают наши письма.

— Значит, в этом письме есть тайна, которую вы хотели бы скрыть от них?

— Да. И я надеюсь на благородство русского.

— Будьте покойны, — сказал Урвич, протянув индийцу руку. — Я даю вам слово, что передам письмо из рук в руки тому, кому оно адресовано.

— Благодарю вас!

Урвич достал свою визитную карточку и отдал её индийцу, с тем чтобы, в свою очередь, узнать и его имя, но этого не удалось ему.

— Поднять трап! — раздалась команда.

Индиец поспешил удалиться, иначе ему пришлось бы остаться на пароходе.

Урвич невольно остановился с письмом в руках в полном неведении, как зовут того, который дал ему такое до некоторой степени ответственное поручение.

Он перегнулся через планширь и крикнул отъезжавшему в лодке индийцу:

— А как ваше имя?

Индиец ответил ему что-то, но ветер отнёс его слова, и ничего нельзя было расслышать.

V

Урвич был уверен, что никто не заметил, как он разговаривал с индийцем, передавшим ему письмо, потому что все были заняты отходом парохода и смотрели на Коломбо, прощаясь с ним. Коломбо всем очень понравился и оставил очень приятное впечатление. Однако не успел Урвич отойти от планширя — к нему приблизился Бог знает откуда взявшийся Дьедонне.

— О чём это вы разговаривали с этим индийцем? — спросил он.

Урвич невольно посмотрел на него с удивлением. Нелюдимый француз, которому, казалось, до сих пор ни до чего не было дела, вдруг высказывал совсем, по-видимому, не свойственное ему любопытство.

— Не всё ли вам равно! — улыбнулся Урвич, решив, что рассказывать о письме не надо.

— Он поручил вам передать письмо в Сингапур?

— А вы почём знаете? — вырвалось невольно у Урвича. — Разве вы слышали?

Он голову мог дать на отсечение, что француза не было поблизости, когда индиец обратился к нему со своей просьбой.

«Как же он мог услыхать?»

Дьедонне словно понял недоумение Урвича, но никаких объяснений не дал.

— Жалкий народ эти индийцы! — сказал он только.

— Да, очень, — подтвердил Урвич.

Они поднялись на ют и, разговаривая, сели друг против друга на соломенные плетёные кресла, очень удобные, в особенности в жару.

— Вы подумайте только, — заговорил Дьедонне, словно давно уже у них с Урвичем существовало обыкновение сидеть так и вести беседу. — Вы подумайте только, ведь англичане держат Индию в полном рабстве. Индусы для них теперь — всё равно, что у вас были крепостные когда-то для помещиков. Они собирают с Индии непомерную дань, гнетут несчастных индийцев налогами, а сами благодушествуют и уверяют всех, что Англия — самая либеральная страна в свете. Либеральная — кто говорит, но только для самих англичан. Впрочем, они остальные нации и за людей не считают, а так — за каких-то тварей. К здешним индусам, с которых они дерут по две шкуры, относятся они, как к крысам — с гадливостью, с омерзением.

— Ну, уж это, я думаю, слишком, — заметил Урвич.

— Нет, не слишком, — возразил Дьедонне, — я называю вещи своими именами. Англичанин брезгует индусом. Да вот этот доктор сингалезец, который являлся к нам сюда. Вы слышали, как он рассказывал, что на английском пароходе не только не протянули бы ему руки и не предложили бы чаю, но даже не впустили бы в кают-компанию. А вы знаете, что этот сингалезец учился в самой Англии и имеет диплом доктора медицины? И вот, имея диплом доктора медицины, он служит здесь под начальством английских фельдшеров. Ни более, ни менее… Простые фельдшеры-англичане командуют им только потому, что он сингалезец. И так тут всё. Господа англичане пьют кровь здесь, а там у себя либеральничают и гордятся свободой. Да вы назовите лжецом всякого, кто скажет вам, что Англия — свободная страна. Хороша свобода, если целая Индия не что иное, как крепостные господ, населяющих Англию. Отымите этих крепостных и посмотрите, что останется от пресловутой свободы.

— Знаете, — проговорил вдруг Урвич, сам поражённый пришедшим ему в голову сравнением, — у нас в России во время крепостного права были помещики, которые считали себя свободолюбивыми и последователями Вольтера. Их и звали вольтерьянцами, но это не мешало им бить своих крепостных и жить на их счёт.

— Ну вот, англичане, — подхватил Дьедонне, — точь в точь эти ваши помещики: проповедуют свободу, а сами угнетают несчастную Индию.

— А чудная страна! — невольно заметил не без восторга Урвич.

— Чудная, только изнеженная, — подхватил Дьедонне, — да и забитая: вечный голод, чума, повальные болезни и бесконечные поборы. Эти негодяи англичане у голодного, у умирающего отымают последнее, чтобы там, в Лондоне, справлять торжественные празднества; заседают в парламенте и, соря деньгами, производят подкупом и всякими дозволенными и недозволенными средствами давление на мировую политику, и мир терпит этих господ… Нет, знаете, — заключил Дьедонне, слишком уже расходившись, — я просто не могу спокойно говорить об этом. Бросим. Сыграем лучше партию в домино.

Урвич охотно согласился.

VI

С этого дня, то есть с самого отъезда из Коломбо, после первой сыгранной Урвичем с Дьедонне партии в домино, они стали играть, не отрываясь. С раннего утра они завладевали косточками домино и сидели друг против друга на юте, не переставая играть.

Сначала на это не обратили никакого внимания, но потом всем стало странно такое их поведение.

Но люди они были взрослые, вполне самостоятельные, и могли поэтому делать, что хотели.

В Урвиче произошла, однако, значительная перемена: он вдруг осунулся весь, заметно побледнел, похудел, а руки у него тряслись, и глаза лихорадочно блестели, когда он, видимо волнуясь, брал кость домино, чтобы поставить её.

Пробовали, шутя, отвлечь его от игры, но все попытки оказались напрасны: он, махая рукой, только встряхивал головой и всё же шёл играть.

Так продолжалось во весь переход от Коломбо до Сингапура, и в утро, когда должны были прийти туда, заметили, что Урвичу особенно не по себе и что он говорил что-то французу, тревожно размахивая руками, а тот отрицательно мотал головой.

Наконец он пожал плечами и, как бы согласившись против воли, пошёл играть.

На этот раз они сыграли одну партию. Урвич проиграл её и встал, непохожий сам на себя, с дрожащей челюстью.

Прямо от стола, за которым он проиграл эту последнюю партию, он прошёл в каюту к капитану.

Капитан был у себя; на горизонте только ещё показались очертания Сингапура, до него было далеко, и всходить на мостик было рано.

Капитан встретил Урвича очень любезно, но посмотрел на него не без тревожного удивления: в таком тот был состоянии.

— Я к вам… — начал Урвич, стараясь овладеть собой и казаться спокойным.

— Что такое? — спросил капитан, снимая какие-то книги с диванчика у привинченного к стене письменного стола и освобождая место для Урвича.

— Я пришёл попросить у вас… — начал тот, садясь, — попросить у вас мои деньги.

Капитан взглянул на него и спросил:

— Много?

— Все, — как-то глухо ответил Урвич.

— Все девять тысяч?

Эти девять тысяч, составлявшие всё, что было у Урвича, он сдал на хранение капитану в железный ящик.

— Да, все девять тысяч! — подтвердил опять Урвич.

— Вам они нужны сейчас?

— Да, я желаю их получить до прихода в Сингапур.

Капитан соболезнующе и вместе с тем испытующе поглядел на Урвича, как бы догадываясь, в чём было дело, и не веря этой своей догадке.

— Кроме того, — заговорил опять Урвич, — у меня есть ещё до вас просьба: могу я передать свой билет, оплаченный до Владивостока, господину Гастону Дьедонне?

Капитан, не молодой уже человек, но и не настолько старый, чтобы импонировать Урвичу своими годами, всё-таки по-отечески заглянул ему в лицо, тронув его за руку.

— Послушайте, зачем вы хотите передать свой билет этому французу? Разве вы сами не идёте во Владивосток?

— Нет, — как-то растерянно произнёс Урвич, — а он идёт и не остаётся в Сингапуре.

— Так ли это?

— Ну, разумеется, так.

Капитан подумал с минуту и потом решительно сказал:

— Но этого нельзя сделать! Если господин Дьедонне хочет идти до Владивостока, то пусть возьмёт себе билет, а я не могу допустить, чтобы вы передали ему свой.

— Почему же это? — волнуясь, запротестовал Урвич. — Разве я не имею на это право?

— По правилам — нет.

— Но вы, может быть, сделаете отступление и позволите, не всё ли вам равно?

Капитан долго молча глядел мимо Урвича в открытое окно каюты, в которое виднелось широкое тихое море.

Урвич терпеливо ждал и особенно резко чувствовал привычное и обыкновенно незаметное на ходу дрожанье парохода, и слышал шум машины и работу пароходного винта.

И всё это, казалось ему, не только отдаётся в стенках каюты, но и во всём его теле, которое дрожало внутри.

— Неужели, — услыхал он голос капитана, — вы проиграли все свои деньги и даже билет до Владивостока?

Урвич взялся за голову, не зная, что ответить, и недоумевая, каким образом капитан мог догадаться; как будто это было так уж трудно.

Урвич и не подозревал, что стоило только взглянуть на его взволнованную фигуру, в особенности два последних дня за домино с Дьедонне, чтобы, не сомневаясь, сказать, что они играют на крупную ставку.

Только никак нельзя было ожидать, чтобы проигрыш в такую сравнительно безобидную игру дошёл до цифры девять тысяч.

Началось у них с пустяка, с рубля, потом вдвое, потом опять вдвое; Урвич играл плохо, горячился, не соображал, сам увеличивал куши (так ему казалось, по крайней мере), и, наконец, вчера долг его Дьедонне достиг девяти тысяч рублей, и сегодня утром он упросил француза сыграть последнюю партию на стоимость билета до Владивостока; тот согласился и опять выиграл.

Но Урвичу не хотелось сознаваться капитану в своём безумии. В самом деле, было смешно проиграть в семь дней в домино девять тысяч рублей! Последние партии у них шли по пятьсот и по тысяче рублей.

Урвич ещё не успел опомниться и отдать себе отчёт в том, что он сделал, и потому разговаривал теперь, сам хорошенько не сознавая, что говорит.

— Ничего я не проиграл! — стал возражать он капитану. — Просто переменил намерение, хочу остаться в Сингапуре и для того и беру свои деньги у вас, а билет хочу продать Дьедонне, чтобы не потерять его стоимости. Вот ваша расписка, позвольте мне мои деньги!

Он достал из кармана расписку и положил её на стол.

Всё это было очень возможно и правдоподобно, что он говорил, но голос его, самый вид и выражение, с которым он говорил это, ясно показывали, что он лгал.

VII

В Сингапуре не остановились на рейде, а швартовались у пристани.

Пёстрая толпа жёлтых, чёрных и белых людей, китайцев, малайцев, индусов и европейцев прилила к только что пришедшему пароходу; некоторые влезли на палубу, но большинство толпилось на набережной, предлагая фрукты, раковины и другие незамысловатые товары.

Сейчас же начался торг, и матросы покупали огромные янтарно-жёлтые ананасы, по 5 копеек штука.

Неизвестно откуда набралась сейчас же группа рикшей, возящих в одноместных двухколёсных колясочках людей вручную; к ним направился Урвич, чтобы отвезти письмо индийца по адресу.

Деньги капитан ему отдал полностью, но на передачу билета французу не согласился, и благодаря этому Урвич был обеспечен до Владивостока. Всё-таки было безопаснее добраться до русского города, чем оставаться в Сингапуре без денег и без всякой определённой цели.

Урвич успел уже обсудить своё положение и так или иначе примириться с ним.

Глупо проигранные деньги он отдал Дьедонне и был теперь в душе очень благодарен капитану, что тот насильно оставил за ним билет, чем дал ему возможность попасть во Владивосток.

Как ни жаль было девяти тысяч, но с ними не всё ещё было потеряно; во Владивостоке можно было поступить на службу, и хотя это совсем не соответствовало первоначальным планам Урвича, всё-таки дальнейшее существование было возможно.

Последний свой проигрыш, то есть стоимость билета от Сингапура до Владивостока, Урвич обещался выслать французу со временем по мере возможности и теперь спешил исполнить поручение индийца, чтобы, съехав с парохода, вернуться на него, когда уже не будет Дьедонне, с которым ему не хотелось больше видеться.

Письмо он хранил в своей каюте, пришпилив его кнопками к стене, чтоб иметь постоянно перед глазами и быть покойному за его целость.

Адрес был написан по-английски, очень чётко и ясно.

Держа пакет в руках, Урвич прочёл громко рикшам название улицы и дома, поставленных на адресе, и один из рикш сейчас же отозвался, что он отлично знает этот дом и мигом доставит туда господина.

Урвич сел в колясочку, рикша взялся за оглобли и побежал спешной, привычной его мускулистым ногам рысью.

На небе не было ни облачка, солнце стояло почти над самой головой, и странные для глаза северного жителя короткие тени почти не были заметны, так что всё казалось сплошь облито солнечными лучами: и деревья, и дома, стены которых были одинаково освещены по обе стороны улиц.

Жара была жестокая.

Урвичу вспомнились слова, сказанные как бы вскользь индийцем, что, может быть, ему самому будет интересно передать письмо по адресу.

Это почему-то показалось ему особенно любопытно теперь, в том состоянии, в котором он находился. Ему хотелось отвлечься от своих мыслей и от воспоминания о том, что случилось с ним на пароходе. Он ехал и старался всё своё внимание привлечь к тому, чтобы рассмотреть хорошенько новый и незнакомый ему город.

Смотреть, впрочем, было не на что.

Такая же, как в Коломбо, была тут ровная, отлично утрамбованная и укатанная дорога, которую можно было принять за асфальтовую, если бы не её ярко-красный, совсем пунцовый цвет глины.

Дома с черепичными крышами были каменные, и только окраска их имела до некоторой степени своеобразный характер. Окраска эта была ярко-синяя, такая синяя, какую любят у нас в средних городах мещанки для своих праздничных платьев.

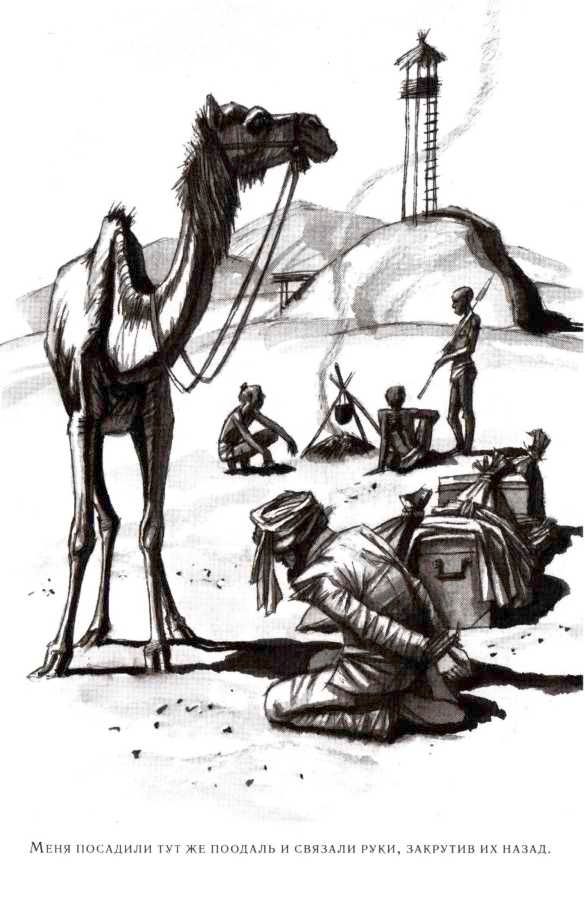

Урвич занялся было соображением, не есть ли эта любовь наших мещанок к синему цвету отдалённый остаток влияния Востока, как вдруг его рикша круто повернул во двор одного из домов, и не успел Урвич опомниться, как в этом дворе кинулись на него люди, ловко, проворно стащили его, повалили на землю, связали по рукам и ногам и заткнули рот платком.

Всё это произошло среди бела дня под ослепительными палящими лучами солнца.

Ни сопротивляться, ни двигаться, ни даже крикнуть Урвич не мог; он только мог видеть и видел, что привёзший его сюда рикша действовал наравне с прочими.

Его подняли на руки и понесли.

VIII

Пароход мог простоять в Сингапуре только сутки, и исчезновение Урвича было замечено не сразу.

В первый день никто не обратил внимания на его отсутствие, потому что и все остальные провели время в городе.

Дьедонне забрал свои вещи и съехал на берег; история его выигрыша была уже известна и с ним простились очень холодно, почти враждебно, но он этим очень мало стеснялся, по-видимому, и был очень доволен и весел.

— Ещё бы не быть весёлым, когда ни за что ни про что получил девять тысяч, обыграв молодого человека! — пустил ему в след кто-то из пассажиров, когда он выходил.

— Тише, ведь он понимает по-русски! — остановил его другой.

— А мне что за дело? Пусть понимает, так ему и надо!

На следующее утро выяснилось, что Урвич, как ушёл вчера, так и не возвращался, и никто его не видал с тех пор.

Капитан, ездивший в город по делам, вернулся за час до отхода, и когда узнал, что Урвича нет, очень забеспокоился.

— Впрочем, — вспомнил он, — Урвич мне говорил, что хочет остаться в Сингапуре! Если он взял с собой свои вещи, то тогда всё обстоит благополучно.

Но вещей Урвич не брал с собой, ничего даже не было уложено у него в каюте, и это служило явным доказательством, что отсутствие его было непроизвольное и независимо от него самого.

— А то, может быть, просто закутил с горя! — высказал предположение один из пароходных офицеров. — Вот подождём назначенного часа для отхода, тогда и ясно станет, пропал он или нет!

— Ну, пропасть он не может! — возражали ему. — Ведь здесь не дикий лес, а благоустроенный город.

— Вполне благоустроенный! — с одобрением подтвердил штабс-капитан.

Он, между прочим, желая постричься, нашёл в Сингапуре такую роскошно обставленную парикмахерскую с куафёром-французом, что и в Европе не часто встретишь.

— Пропасть он, я думаю, тоже не может, — подтвердил и пароходный офицер. — Но как бы он сам над собою чего не совершил; после такого проигрыша не мудрено потерять голову.

И все стали удивляться и говорить, что никто не ожидал, что в домино можно проиграть девять тысяч, и все в один голос старались уверить, как не понравился им Дьедонне с первого раза.

Капитан решил, что если Урвич не вернётся к отходу, то они останутся ещё на день, дадут знать консулу и примут меры, чтобы отыскать бедного молодого человека, или, во всяком случае, хоть узнать что-нибудь о нём.

Пока шли эти толки и пересуды, на пароход из города явился рикша с письмом на имя капитана. Адрес был написан по-русски.

Капитан распечатал конверт, пробежал письмо: оно было от Урвича.

Он писал, что, как говорил о том капитану, не желает ехать дальше, остаётся в Сингапуре и просит с посланным прислать ему его вещи.

— Господа, — спросил капитан, — знает ли кто-нибудь почерк Урвича?

Но почерка никто не знал.

— Как же быть? — спросил капитан. — Почём мы знаем, от него это письмо или нет?

— Но, во всяком случае, это известие о нём! — заметил старший офицер. — Да и русский язык письма говорит в некоторой степени за его подлинность; едва ли кто-нибудь в Сингапуре напишет такое письмо по-русски!

— А француз Дьедонне! — сейчас же в один голос воскликнуло несколько человек.

— Ну, он слишком плохо владеет русской речью.

— Почём знать! Может быть, он нарочно ломал язык.

— Как же быть, господа?

Никто не мог дать подходящего ответа, большинство советовало отправиться к консулу, что было вполне целесообразно, если с Урвичем действительно случилось что-нибудь, и очень неловко, если письмо было от него.

Вопрос разрешил младший помощник капитана, предложив взять вещи Урвича и отправиться вместе с рикшей.

Так и было сделано.

Рикша не выказал никакого противодействия тому, чтобы с ним отправился провожатый.

Вещи Урвича были поручены младшему помощнику, и тот отправился с рикшей.

Вернулся он через час, не более, и сказал, что сам своими глазами видел Урвича и передал ему его вещи. Он действительно желает остаться в Сингапуре и находится теперь в гостинице, поселившись там в одном номере с французом Дьедонне.

— Он просто, значит, хочет отыграться! — решили все хором.

IX

Предположение, что Урвич остался в Сингапуре у Дьедонне, чтобы отыграться, было вовсе неверно. Урвич уже раз навсегда дал себе слово никогда больше в жизни не играть и крепко держать это слово. Не по своей воле попал он в руки людей, связавших его, и также до некоторой степени не по своей воле очутился у Дьедонне, хотя добровольно затем остался у него.

Вот как это произошло.

Когда Урвича связали, его отнесли в подвал с каменными сводами, обшарили его карманы и отобрали все вещи, которые нашлись в них: портсигар, спичечницу, носовой платок, около пяти долларов денег и письмо индийца.

Затем его оставили, связанного, и ушли; он ясно слышал, как захлопнули дверь и задвинули её тяжёлым железным засовом.

Как это ни было странно в положении Урвича, но первое ощущение, которое он испытал в подвале, было некоторое удовольствие. Удовольствие это он ощутил оттого, что в погребе было гораздо прохладнее, чем на улице, и тело приятно отдыхало в этой прохладе.

Если б не связанные ноги и руки, тогда было бы совсем хорошо. Положили его на камышовую циновку, и лежать на ней было достаточно мягко.

В первую минуту Урвич не мог ещё ничего сообразить, но мало-помалу мысли у него начали работать, и он стал обдумывать, стараясь объяснить себе, что же случилось с ним?

Платок изо рта у него вынули.

«Ну, хорошо, — думал Урвич, — очевидно, захватили они меня с целью грабежа, но досталось им не особенно много: пожива небольшая! Но зачем же они теперь держат меня? Не убьют же они его из-за пяти долларов и носового платка!»

Урвич был вместе с тем уверен, что не дадут же ему, в самом деле, пропасть так даром, что о нём спохватятся на пароходе и начнут разыскивать.

В Сингапуре — английская полиция, и ради страха перед нею не посмеют покуситься на его жизнь. Вообще как-то относительно своей жизни он был совершенно спокоен; ему не жаль было ни портсигара, хотя бы покурил он теперь с удовольствием, ни пяти долларов, хотя это были его последние деньги, но более всего его тревожило, что у него отняли письмо.

Он обещал индийцу, что передаст это письмо из рук в руки, кому оно адресовано, а между тем фактически он не имел возможности сдержать своего обещания; одно было успокоительно, что если оно не попадёт по назначению, то, во всяком случае, не попадёт и в руки англичан, чего именно боялся индиец.

«Конечно, — рассуждал Урвич, — этим разбойникам нет никакого удовольствия иметь дело с английской полицией. И самое худшее, они просто выбросят письмо, как совершенно им ненужное».

Но лежать ему было всё-таки неловко, руки и ноги затекли, и верёвки щемили.

Он сделал усилие и, раскачнувшись несколько раз, приподнялся так, что ему удалось сесть на циновке. Он внимательно смотрел на свои ноги теперь, и все усилия его мысли были направлены к тому, чтобы сообразить, каким способом отделаться от несносных верёвок.

В это время дверь в подвал отворилась, вошёл человек с большой жестяной кружкой в руках и, сделав ему знак рукой, чтоб он молчал, поставил кружку на землю и стал развязывать его.

Урвич всё-таки попробовал заговорить о том, что он каютный пассажир с русского парохода, что его соотечественники подымут историю, если что-нибудь случится с ним.

Человек ничего не ответил, поспешно развязал ему руки и исчез за дверью, захлопнув её опять за собой и задвинув засов.

С развязанными руками Урвич легко освободил от верёвок ноги и, расправившись, с удовольствием напился воды, которая оказалась достаточно вкусной, а главное, холодной.

Эта принесённая ему кружка воды и дарованная ему свобода движения доказывали, что крупного зла ему не хотят и что есть надежда к тому, чтобы странное приключение окончилось без особенно крупного несчастья.

«Если они мне принесли пить, — сообразил Урвич, — то дадут, вероятно, и поесть, когда это будет нужно».

И, действительно, через некоторое время тот же человек подал ему в дверь большой кусок хлеба и сыра. Урвичу этот хлеб и сыр показались особенно вкусными, такими, каких он будто никогда не ел до сих пор.

Подкрепившись, он постарался осмотреть свою тюрьму, но осмотр этот не дал ничего утешительного: стены подвала были толстые и каменные, пол тоже каменный, дверь крепкая и маленькое окошко с решёткой такое маленькое, что если б даже не было в нём решётки, пролезть в него казалось невозможным. Волей-неволей приходилось ждать и покориться своей участи.

Наступил вечер, окошечко потемнело. Урвич лёг на циновку, сняв с себя пиджак и положив его под голову.

Он заснул.

Долго ли проспал он так — он не знал; его разбудил стук отворяемой двери.

Ему опять сунули в рот платок, связали руки, закрыли повязкой глаза и на этот раз повели куда-то.

X

Урвича вели с завязанными руками и глазами довольно долго, много раз заставляя поворачиваться.

Ему всё-таки показалось, что они кружат всё по тому же месту.

Наконец он почувствовал, что руки у него свободны, и в тот же миг повязка спала с его глаз.

Он стоял посреди пустынной улицы один. Была ночь, тёплая южная звёздная ночь.

Куда девались его провожатые, было неизвестно — они словно сквозь землю провалились.

Он стоял один среди улицы. Дома кругом казались все одинаково безмолвны, с запертыми дверями и спущенными зелёными жалюзи на окнах.

Урвич несколько раз оглянулся и ни в одном из домов не узнал того, в который завезли его сегодня утром, словно это была совсем другая часть города.

Впрочем, утреннее происшествие случилось с ним так быстро, что он не мог иметь времени, чтобы заметить внешность дома в чужестранном, да ещё азиатском городе, в котором был первый раз в жизни.

И теперь стоял он, положительно не зная, в какую сторону ему направиться. Чтобы попасть на пароход, нужно было выбраться к морю.

Урвич знал, что Сингапурская бухта омывает город с юга, значит, ему следовало повернуть в ту улицу, которая идёт на юг и, держась её направления, выйти к морю, а там, идя по берегу, найти свой пароход.

К тому же мог он встретить и рикшу по дороге. Впрочем, теперь он боялся рикш и решил справиться самостоятельно.

Но если б даже он и хотел рискнуть снова сесть теперь ночью в предательскую колясочку, завёзшую его и днём в западню, он не мог бы этого сделать в настоящую минуту, потому что вокруг него на улице не было видно ни души — ни прохожих, ни рикш, никого.

Очевидно, его завели на окраину, так как портовый город Сингапур не мог замирать вовсе на ночь. Обыкновенно в портовых городах на главных артериях жизнь идёт, не прерываясь целые сутки.

У себя на севере Урвич давно бы ориентировался. Он знал, что по Большой Медведице, соединив мысленно линией две крайние звезды её «кастрюльки», легко отыскать на продолжении этой линии северную Полярную звезду, а по ней узнать, где юг, восток и запад.

Но здесь, почти под экватором, Большой Медведицы не было видно, наверху над Урвичем блестели в синем небе прекрасные, но не знакомые ему звёзды. Он мог только любоваться ими, но никакой помощи оказать они ему не могли.

Он пошёл наугад прямо перед собой в ту сторону, куда был повёрнут, когда развязали ему глаза. Едва он сделал несколько шагов, как от стены ближайшего дома, словно тень отделилась, и к нему стал приближаться голый темнокожий человек с повязанными только бёдрами и чем-то, вроде белой чалмы, на голове.

Он шёл прямо на Урвича. Тот, едва человек приблизился, схватил его за плечо и стиснул, сочтя за лучшее самому напасть первому, чем снова подвергнуться нападению.

Темнокожий, вместо того чтобы

сопротивляться или вообще выказать какое-нибудь враждебное действие, закивал, по-видимому, очень дружелюбно головою и засмеялся.

— Я друг, — заговорил он сквозь смех на ломаном английском языке, на котором объясняются сингапурцы в Коломбо, — я друг,

Nicol Wanich.

Урвич, удивлённый, отпустил темнокожего, поняв, что он хотел объяснить о своей дружбе, и не разобрав, что значили последние его слова.

— Nicol Wanich, — с трудом повторил этот неизвестно откуда взявшийся «друг».

Урвич долго не мог сообразить, в чём дело, пока, наконец, не понял, что таинственные слова

Nicol Wanich должны были обозначать его собственное имя и отчество, то есть «Николай Иванович».

— Ты знаешь, как меня зовут? — спросил он.

Темнокожий закивал опять головою и захохотал ещё громче.

— Пусть господин

Nicol Wanich, — уверенно сказал он, — идёт за мною… Я проведу господина.

— Куда?

— Господин увидит.

— Но откуда ты знаешь моё имя?

— Пусть только господин идёт за мною, я друг господина.

«Я пойду за ним, — решил Урвич, — хотя бы для того только, чтобы узнать, почему известно этому человеку моё имя?»

И он пошёл за ним.

В самом деле, трудно было отказать себе в удовольствии расследовать, кто был этот встретившийся в критическую минуту человек ночью в Сингапуре на пустынной улице и назвавший по имени Урвича, который никогда не бывал здесь в своей жизни.

XI

Темнокожий «друг» шёл впереди, показывая дорогу. Урвич следовал за ним, бодро шагая посреди улицы.

Фонарей не было вовсе, и дорога освещалась только яркими звёздами.

Они шли сначала всё прямо, потом сделали несколько поворотов и вдруг очутились на перекрёстке улицы, освещённой так ярко, как будто тут была торжественная иллюминация.

Урвичу показалось, что он когда-то в детстве где-то видел, в панораме или на сцене, такую улицу.

Двухэтажные дома с причудливыми изломанными крышами и большими фигурными окнами из мелких разноцветных стёкол были освещены изнутри. По стенам домов на далеко высунувшихся шестах висели огромные бумажные фонари, пёстро раскрашенные, необычайно длинные. Висели они не правильными вереницами, а где попало, красивыми светлыми пятнами, блестя в ночной темноте, сгустившейся здесь благодаря свету такой иллюминации.

По освещённой улице ходил народ, а из домов неслась музыка, и раздавалось пение.

Музыка была несуразная, громкая, в ней преобладали ударные инструменты, а пение походило скорее на крик, но всё-таки в этом казавшемся с первого раза нелепом шуме чувствовалось раздолье веселья и известной удали.

Провожатый Урвича подвёл его к одному из домов, сунул какую-то монету сидевшему у входа за столиком китайцу и пригласил своего спутника подняться вверх по лестнице. Лестница была очень крутая, с очень высокими, узенькими и неудобными ступеньками, но зато резная и золочёная.

Поднявшись по ней, Урвич очутился в небольшой комнате, заставленной столиками и освещённой несколькими свесившимися с потолка керосиновыми лампами.

Табачный дым стоял здесь густым синим облаком.

За столиками сидело много разношёрстного народа разных национальностей, прислуживали китайцы в чёрных шёлковых кофтах и расшитых шелками ермолках.

В глубине комнаты было сделано возвышение вроде эстрады, и на ней маленькие китаянки-подростки танцевали, кривлялись и пели по-своему под аккомпанемент диких, нёсшихся откуда-то из-за двери звуков бубна, барабана, стучащих досок и трубы, такой вопиющей, какая была, вероятно, в оркестре еврейского войска, когда её звуков не выдержали и пали иерихонские стены.

Казалось, от этих звуков весь дом ходил ходуном, но сидевшие за столиками, по-видимому, находили всё это очень приятным, курили, пели и веселились.

За одним из столиков подальше от эстрады сидел Гастон Дьедонне.

Увидав, наконец, знакомое лицо, Урвич невольно обрадовался и направился к нему.

— А! Вот и вы! — встретил его француз, ничуть не удивляясь его появлению, как будто он сидел тут и ждал именно Урвича.

— Я рад, что вас встретил… — начал было тот, но Дьедонне перебил его.

— Ну, садитесь! — сказал он. — Берите ваш стакан, он давно готов для вас и выпьем японского пива! Отличное пиво!

И, усадив Урвича к себе за столик, где стояла бутылка и два стакана, он налил пиво.

— Что же это, — спросил Урвич, — вы, значит, знали, что я приду сюда?

— Ну, конечно, знал! — подтвердил Дьедонне. — Как же мне было не знать, когда вас привёл сюда мой человек.

Он кивнул головою. Урвич обернулся и увидал за собой своего проводника, приведшего его сюда.

— Так это ваш человек? — переспросил он. — Вот оно что! Вы научили его, значит, называть меня по имени?

— И с большим трудом! — пояснил Дьедонне. — Он едва запомнил и всё-таки, наверное, переврал. Но, во всяком случае, он исполнил своё дело и привёл вас ко мне… Ты хорошо, — обратился он к темнокожему, — исполнил моё поручение. Я благодарю тебя. Можешь идти.

Темнокожий ухмыльнулся, оставшись, видимо, доволен похвалой, поклонился, приложив ладонь ко лбу, и ушёл.

— Что же это всё значит? — стал спрашивать Урвич. — Во-первых, где мы теперь и который час?

Часов он не взял с собою, потому что их некуда было деть в тропическом белом костюме, да если б и взял, то, вероятно, их отобрали бы у него вместе с другими вещами.

— Теперь около двух часов ночи, — сказал Дьедонне, — но мы можем сидеть здесь сколько угодно, потому что вся эта улица китайских кабачков торгует до утра. Теперь мы сидим с вами в китайском кабачке, можем пить и наслаждаться восточной музыкой и пением. А что случилось с вами, я готов, пожалуй, объяснить вам сейчас.

XII

— Вы, — начал Дьедонне, — сойдя сегодня утром с парохода, направились к рикшам и имели неосторожность прочесть им вслух адрес письма.

— Почему же неосторожность? — остановил его Урвич.

— Вы увидите это потом! Один из рикшей вызвался сейчас же везти вас, но привёз не по адресу, а совсем в другой дом!

— Это-то я всё знаю, — перебил Урвич. — Но каким образом вы узнали об этом?

— Очень просто, — пояснил Дьедонне. — Когда вы сошли с парохода, я тоже сошёл за вами вслед; я боялся, чтоб вы не вздумали сотворить над собой что-нибудь из-за вашего проигрыша. Ведь вы мне проиграли всё ваше достояние?

— Всё, — сказал Урвич.

— Ну вот, я и боялся, что вы окончательно потеряете голову. На набережной ждал меня мой человек Кутра — его зовут Кутра — и я приказал ему следить за вами. Он побежал за повёзшим вас рикшей и видел, как вас завезли в ворота дома; он вернулся ко мне и рассказал об этом, а я велел ему идти и стеречь дом, с тем чтобы, когда вас выпустят, он привёл бы вас прямо ко мне сюда, в этот кабачок.

От дыма, света ламп и китайской музыки у Урвича кружилась голова больше, чем от стакана пива, который он выпил залпом.

Кругом приходили и уходили люди, сновали служители-китайцы, и на эстраде беспрестанно сменялись китаянки; вся эта обстановка производила своим шумом, пестротой и движением одуряющее впечатление.

— Хорошо, — проговорил Урвич, стараясь наладить свои мысли на последовательность, — но почему вы знали, что меня должны выпустить?

— Потому что и мне, и Кутра известен дом, в который вас завезли, как подозрительный.

— A-а! Так этот дом известен в Сингапуре! — воскликнул Урвич. — Помилуйте, там ведь прямые мошенники, обобравшие меня! Как же полиция терпит такой дом, если он известен?

— Он известен, но не всем!

— Пусть не всем, но достаточно и этого, чтобы на обязанности полиции было принять нужные меры.

— Но здесь полиция английская!

— Что вы хотите этим сказать? Я слышал до сих пор, что английская полиция отличается своими порядками и что она лучшая во всём свете!

— Не лучшая, — поправил Дьедонне, — но наиболее дерзкая, и это доказывается ещё раз существованием в Сингапуре дома, куда вас завезли. Знаете ли, у кого вы были в гостях?

— Ну? — спросил Урвич.

— У самой этой английской полиции!

— Позвольте, как же так?.. — забормотал Урвич, решительно уже сбитый с толку. — По-вашему, я был в гостях у английской полиции, и полиция же обобрала меня? Кому же жаловаться на это?

— Мой совет — никому!

— Но нельзя же оставлять такие случаи безнаказанными. Я обращусь к нашему консулу, напишу об этом в газетах, буду кричать на всех перекрёстках. Положим, здесь Азия, но селение тут европейцев, и я уверен, что добьюсь своего.

— Ничего не добьётесь! Вас везде будут слушать с любезным вниманием, соболезновать вам, ужасаться даже, сделают вид, что перебрали всех рикшей, будут производить строжайшее следствие, выкажут полную готовность, так что вам никого не в чем будет упрекнуть, но заранее предваряю вас, что ничего не найдут и под сурдинку будут рассказывать, что вы выдумали всё это с пьяных глаз.

— Но позвольте, у меня есть свидетель!

— Свидетель?

— Ну, да! Ваш же Кутра! Он видел, как завезли меня в этот дом, и видел тоже, как меня вывели оттуда.

— Нет, Кутра ничего свидетельствовать не будет.

— Почему же?

— Потому что и его свидетельство ни к чему не приведёт. Дом обыщут и ничего не найдут в нём подозрительного, а между тем бедного Кутра сживут со света. Не беспокойтесь, его ничем не заставите говорить, когда он этого не захочет, а что он не захочет, я ручаюсь вам.

— Но в таком случае, что же делать? Неужели так и терпеть, чтобы сама полиция грабила мирных путешественников?

— Вот в этом вся и штука, — остановил его Дьедонне, — что вы не были вовсе мирным путешественником.

— Как так?

— А письмо, которое поручил вам индиец?

— Значит, всё дело в письме!

— Да.

— И оно попало в руки англичан? Ну, уж это не моя вина! — добавил Урвич, разведя руками. — Но если так, отчего же не взяли меня прямо, открыто?

— Оттого, — пояснил Дьедонне, — что по английским законам личность человека считается неприкосновенной.

— Вы говорите, — усмехнулся Урвич, — что по английским законам личность человека считается неприкосновенной, а между тем я на себе испытал сегодня совершенно обратное.

Дьедонне покачал головой и налил ему в стакан ещё пива.

— Видите ли, — заговорил он, — полиция не имела права открыто отнять у вас письмо и для этого разыграла комедию, что будто бы вас обобрали рикши; хорошо ещё, что эта комедия не зашла далеко и что вы отделались сравнительно благополучно. Конечно, вы и не знали, принимая письмо от индийца, что берёте на себя довольно опасное поручение. Очевидно, за индийцем в Коломбо следят так же, как следят здесь за тем, кому адресовано это письмо. В Коломбо видели, что оно было передано на русский пароход, дали знать об этом в Сингапур по телеграфу, и вот полицейский агент в виде рикши предложил вам свои услуги и якобы ограбил вас.

— Всё это очень хитро, — проговорил Урвич, — но согласитесь, что нельзя сказать, чтобы это было честно. И такие чисто мошеннические уловки недостойны власти.

— Только не английской, — перебил Дьедонне. — Английские власти не имеют обыкновения разбирать средств, когда им это нужно. Будь то маленькое дело, как ваше, или большое, вроде уничтожения кого-нибудь из враждебных англичанам политических деятелей в чужой стране. Они смотрят так, что убивают же на войне тысячи людей, так отчего же не покончить с одним, если он мешает английским интересам в политике. Политика — та же война!

Хорошо было рассуждать Дьедонне, но Урвич чувствовал себя очень скверно. Хотя он и не был виноват, как говорил, в том, что письмо индийца попало в руки англичан, но всё-таки это было ему более чем неприятно. В особенности потому, что он так определённо обещал передать письмо только из рук в руки адресату.

Он опустил голову и закрыл лицо руками.

— Что с вами? — спросил Дьедонне.

— Как что со мною! — ответил Урвич. — Больнее всего мне в этой истории, что порученное мне письмо попало именно туда, куда оно не должно было попадать!

— Нет, оно попало именно туда, куда следует! — произнёс спокойно Дьедонне.

— Вы находите, что английской полиции следовало захватить это письмо?

Дьедонне улыбнулся и покачал головой:

— Она не захватила его.

— Как так? Вы же сами говорите, что меня ограбили переодетые агенты, а я знаю наверное, что они вытащили у меня портсигар, платок, пять долларов и конверт!

— Но в этом конверте, — понизив голос, сказал Дьедонне, пригибаясь к Урвичу, — не было письма! Конверт вы пришпилили кнопками к стене своей каюты. По дороге от Коломбо сюда, в то время, как вы спали, конверт этот был снят, письмо вынуто, вместо него был вложен чистый лист бумаги, и господа англичане, ограбившие вас, захватили только этот чистый лист, а подлинное письмо было отправлено по адресу и было передано в руки, кому следовало.

— Кто же всё это сделал?

— Я! — сказал Дьедонне.

— Как же вы осмелились?.. — начал было Урвич.

— Но иначе английская полиция узнала бы то, что ей не следует знать!

— Так вы предвидели, что должно было случиться со мной?

— Нет, лгать не хочу, — заявил откровенно Дьедонне. — Письмо я взял совсем с другою целью и хотел обратно положить его на место, но, к счастью, не успел сделать этого: оно вышло к лучшему!

— Какая же это цель? — спросил Урвич.

— Об этом я не стану вам рассказывать. Это до некоторой степени моя тайна, тем более, что мне нужно ещё поговорить с вами о деле, которое, может быть, серьёзно заинтересует вас.

— Серьёзно заинтересует меня? — переспросил Урвич.

— Да! Ваше положение теперь, насколько я могу судить, более чем тяжёлое — денег у вас нет; скажите, пожалуйста, идёте вы во Владивосток на что-нибудь определённое или же так просто, искать счастья?

— У меня нет ничего определённого, — проговорил Урвич.

— Отлично! Я так и думал! — до некоторой степени радостно подхватил Дьедонне. — Вы человек одинокий?

— Вполне.

— Превосходно. Тогда я почти уверен, что мы сойдёмся.

— Смотря на чём, — заметил Урвич.

— На том, что не всё ли вам равно, где искать счастья — во Владивостоке или в ином месте; правда, то, что я хочу предложить вам, сопряжено с некоторым риском и опасностью, но зато может принести большие барыши, может быть, миллионы.

— Уж и миллионы? — недоверчиво улыбнулся Урвич.

— А вот увидите! Поговорим.

Им принесли новую бутылку пива, и Дьедонне стал рассказывать, в чём состояло дело, которое он хотел предложить Урвичу.

XIII

— Если вы человек одинокий и совершенно свободный, — говорил Дьедонне Урвичу, — и ничего не ждёте лучшего впереди, то подумайте о том, что я скажу вам. Мне посчастливилось выиграть у вас все ваши деньги, девять тысяч рублей, но это сущие пустяки в сравнении с тем, что я могу дать вам или, вернее, вы сами получите, войдя со мною в сношения.

Они разговаривали, понизив голос и не обращая внимания ни на движение в кабачке, ни на ужасную китайскую музыку, гремевшую без умолку.

— Но только об одном должен я предупредить вас, — остановил Урвич француза, — если в вашем предложении есть что-нибудь… не так, — договорил он, замявшись, — я не соглашусь, хотя бы вы мне действительно сулили миллионы.

— Дело и идёт о миллионах, — подхватил Дьедонне, — только будьте покойны, ничего в нём нет такого, что бы заставило вас идти против своей совести.

— Тогда рассказывайте, я слушаю, — согласился Урвич.

— Вот, видите ли, вам известно, конечно, во сколько раз морская поверхность превосходит на земном шаре сушу. Необъятные пространства эти кажутся нам хорошо исследованными, описанными, и мы воображаем, что, имея географические карты (вполне ли точны они все, Бог весть), мы знаем океаны так же хорошо, как и сушу… Странное и мало на чём основанное заблуждение!

— Ну, позвольте, — перебил Урвич, — нынче идёшь по океану, словно по модной улице: то и дело попадаются суда; кажется, всё изъезжено вдоль и поперёк.

— Ошибаетесь. Вы встречаете много судов на торном их пути, по которому сами идёте на пароходе, но это вовсе не значит, что по всему океану так будет. Эти торные пути, нет слов, изучены превосходно и много по ним движения, но сами эти пути ничтожество в сравнении с остальным водным пространством. Отойдите в сторону от этих путей, и вы очутитесь в водной пустыне и можете идти по ней месяцы, не увидав ни одной мачты… Несколько мореплавателей, имена которых наперечёт, обследовали океаны, составили описания, которыми мы пользуемся, но явись новый любопытный, он нашёл бы многое, что исправить в этих описаниях и, во всяком случае, дополнить. Право, мы лучше знакомы с бесчисленным количеством звёзд на небе, чем с островами, в особенности, малыми, хотя бы Великого океана… Дело в том, что небо мы можем изучать, сидя в обсерватории, никуда не двигаясь, а к острову надо подплыть на корабле, что и хлопотливо и часто рискованно и очень дорого. Да и не острова одни! Почём вы знаете, что таится в этой водной пустыне, составляющей большую часть земной поверхности, какие корабли, какие суда плавают по ней вдали от обычного пути пароходов? В гавани эти суда кажутся самыми обыкновенными, иногда нагружёнными товарами, иногда богатыми яхтами, но кто знает, что делают они в открытом море и какие преследуют цели? Вы думаете, нет теперь торга невольниками, нет пиратства? Недавно ещё английская канонерка в Персидском заливе выдержала целое сражение с невольничьим кораблём! Случалось ли вам когда-нибудь, сидя на берегу моря, или вот когда вы шли теперь на пароходе, всматриваться в бесконечную даль и прислушиваться к шуму волн и ветра? Словно голоса какие-то чудятся в этом шуме, и волны, набегая друг на друга, будто хотят рассказать что-то, известное им одним, таинственное и заманчивое… Так и веет отовсюду в океане, чуть забеспокоится он, тайной и загадкой… Надо быть очень близоруким, чтобы воображать, что всё везде так, как на палубе обыкновенного курсового парохода. Нет, мы ещё пока только гости моря, но не хозяева его, и многое для нас в нём сокрыто.

— Да вы поэт! — усмехнулся Урвич.

— Нет, я только, может быть, плавал больше других, — отозвался скромно Дьедонне.

— И, пожалуй, разгадали одну из морских тайн?

— Не разгадал, но узнал. Да, мне известна одна тайна, и на ней основано моё будущее благополучие, и, если вы захотите, — ваше.

— Это любопытно, — сказал Урвич.

— Я долго искал, — продолжал Дьедонне, — подходящего для себя человека, и вот, наконец, судьба послала мне вас, — кивнул он Урвичу и чокнулся с ним, — мы встретились случайно. Вышло так, что мне посчастливилось выиграть ваши последние деньги. Это послужило для меня как бы указанием, что я должен именно остановиться на вас. У меня не хватало денег, и не было надёжного человека, и вдруг пришло и то и другое сразу… Мы, моряки, суеверны и, как хотите, для вас было во встрече со мной что-то роковое… А для меня — знаменательное.

— А вы моряк? — спросил Урвич.

— По призванию… И недаром я люблю море. Оно теперь вознаградит меня щедро при вашем посредстве за мою любовь к нему.

— В чём же должно заключаться это моё посредство? — полюбопытствовал Урвич.

— В том, что я с завтрашнего же дня приобретаю тут шхуну, теперь у меня денег достаточно, и за ту сумму, которую я могу заплатить за неё, я рассчитываю получить недурное парусное судно с достаточно быстрым ходом. Я снаряжу его, найму шкипера и команду, и вы отправитесь на нём.

— Куда?

— Я укажу вам широту и долготу, а вы, в полное распоряжение которого поступит шхуна, уже в море прикажете идти туда шкиперу.

— И что же там, на этой широте и долготе?

— Остров, не отмеченный на официальных картах.

— И известный вам?

— Да.

— И что же на этом острове?

— Сокровище, клад, называйте, как хотите.

— Складочное место добычи морских разбойников, — подсказал Урвич, вспоминая замысловатые английские и французские романы с рассказами о невозможных приключениях на суше и в особенности на море.

— Нет, — серьёзно перебил Дьедонне, — нет, это не складочное место добычи морских разбойников. Там такое скоплено богатство, что его хватит и для меня, и для вас, и для десятка таких, как мы с вами.

— Кем же скоплено?

— Не будьте слишком любопытны. Что могу, я вам рассказываю, а о чём молчу, того не скажу, сколько б вы ни спрашивали.

— Но почему вы имеете право распоряжаться этим сокровищем, или, вернее, дадите ли вы мне доказательство, что имеете это право? Я должен знать это.

— О, в этом не сомневайтесь. Я дам вам несомненное доказательство.

— Какое же?

— Ключ от хранилища. Я думаю, что тот, кто владеет ключом, может распоряжаться тем, что заперто под замком, от которого этот ключ?

— Положим. И вы меня отправите одного?

— С командой. Но никто из команды, ни даже шкипер, не будут знать о цели путешествия. Я научу вас, как поступить там, на месте, чтобы скрыть от них… Нынче на наёмных людей нельзя полагаться.

— А на меня, вы думаете, можно?

— Думаю.

— Почему же? Ведь вы меня совсем не знаете?

— Во-первых, потому что вы русский.

— Спасибо за лестное мнение о русских, но разве среди них нет способных на обман?

— Может быть, но русский человек, то есть, я хочу сказать — хороший русский человек, прямодушен и откровенен, и его узнать легко, а мы с вами провели вместе целую неделю, и потом — вы ещё слишком молоды, жизнь не испортила вас, да и то, как вы со мной теперь говорите, доказывает, что вы не способны ни на что дурное.

— Так что вы уверены, что я не обману вас?

— То есть как же обманете?

— Захватив на вашем острове всё, что можно, ничто не помешает мне не возвращаться к вам в Сингапур, а отправиться в любую гавань, с тем чтобы не встречаться с вами никогда.

— Вы этого не сделаете! — воскликнул француз.

— Конечно, не сделаю, — рассмеялся Урвич, — но вы-то уверены в этом?

Дьедонне задумался.

— Да, я уверен, — произнёс он, наконец. — Итак, вы согласны?

— Не совсем ещё. Мне надо, чтобы вы ответили ещё на один вопрос.

— Спрашивайте. Если можно, я отвечу.

— Почему вы искали какого-то надёжного человека и, найдя меня, хотите меня посылать, а не отправитесь на шхуне сами?

Дьедонне ответил не сразу.

— Как вам сказать, — раздумчиво произнёс он, — если бы я хотел солгать вам, я бы, конечно, нашёл сотню причин более или мене правдоподобных, но я вам открою правду: я дал клятву, что никогда не отправлюсь сам на этот остров. Хотите верьте, хотите нет: я боюсь нарушить эту клятву и знаю, что её нарушение будет несчастно для меня, а до сих пор я был счастлив и хочу оставаться счастливым.

Они говорили ещё долго, и результатом их разговора было то, что Урвич согласился на предложение француза.

Заманчивость и таинственность этого приключения привлекали его сами по себе. О возможности обогащения он как-то даже и не думал.

Порешив с Дьедонне, он отправился с ним в гостиницу и на другой день послал на пароход за своими вещами, которые и были привезены ему под конвоем младшего помощника капитана.

XIV

Дьедонне сказал, что на снаряжение шхуны понадобится ему не более недели времени.

Он успел уже присмотреть подходящее судно и знал какого-то шкипера, по его словам, очень опытного, который возьмётся доставить Урвича, куда угодно.

Относительно экипажа тоже беспокоиться было нечего. Человек восемь матросов всегда можно было найти в таком большом портовом городе, как Сингапур, а более восьми человек и не требовалось на шхуну.

Все хлопоты француз взял на себя и предоставил Урвичу полную свободу, сказав ему, что он может делать, что ему вздумается в течение недели.

В виде аванса в счёт будущих благ Дьедонне выдал Урвичу пятьсот рублей.

Такая щедрость должна была служить довольно серьёзным доказательством, что впереди действительно предстояла выгода не маленькая.

Урвич не думал о том, что эти деньги были частью, и очень небольшою, выигранных у него французом девяти тысяч.

Увлечённый необычайностью предприятия и подзадориваемый постоянными рассказами и обещаниями Дьедонне, он забыл уже о проигрыше.

С деньгами в кармане Урвич проводил время очень весело: катался за городом, осматривал окрестности, ездил в ботанический сингапурский сад на музыку.

Ботанический сад в Сингапуре занимает широкую площадь и обсажен очень красиво, а с научной стороны очень богато. В нём, говорят, растут все существующие виды пальм. И в самом деле там такое разнообразие в этих деревьях, что глаз невольно теряется, и не знаешь, на что смотреть: любоваться ли роскошью раскиданных ветвей, торчащих причудливой шапкой на высоких стволах, или удивляться оригинальности форм и очертаний некоторых древесных пород, о которых даже и по картинкам северянин не имеет представления.

Особенно странны так называемые «железные» пальмы, прямые, стройные, неподвижные, с правильными дугами правильно расположенных на верхушке ветвей, твёрдые листья которых будто искусственно отогнуты; пальмы эти вполне оправдывают своё название и кажутся сделанными из железа и подкрашенными масляной краской, причём в цвета не совсем натуральные и обычные для растений: листья у них слишком густо-зелены, а стволы серы, как дикий камень. Эта игра природы доходит до такого обмана, что не веришь, что пальмы настоящие, до тех пор пока не потрогаешь их. Попадаются экземпляры и каменных, то есть словно высеченных из камня, растений.

Но самую большую редкость сингапурского ботанического сада, редкость, хранимую с большою тщательностью, защищаемую особыми щитами от солнца, усердно поливаемую холодной водой, составляет маленькое хвойное деревцо, похожее, впрочем, довольно отдалённо на нашу ёлку. Она выродилась под экватором в игрушечное садовое растение с такими же, как и её иглы, зелёными и сочными ветками. Что напоминает в этом растении нашу ёлку, так это её смолистый запах.

Так мы взращиваем в теплицах тропические деревья, а в Сингапуре, под экватором, холят в тени и выращивают нашу ёлку. Каждому своё.

На большой, усыпанной песком и хорошо укатанной площадке, обставленной скамейками, играет хор военных трубачей.

Несмотря на то, что трубачи эти английские, а площадка находится в тропическом ботаническом саду, красоты которого разве, и то слабо, передаются у нас только на декорации в театре, всё остальное совершенно то же, что и у нас в провинциальном городе на музыке. Те же обдуманные наряды дам, та же щегольская походка военных и те же приёмы общества, гуляющего в саду на музыке.

По крайней мере, Урвич, как только осмотрелся, сейчас же вывел такое заключение.

Он сразу, как у себя в родном городе на бульваре, отличил и жену полкового командира, державшуюся так, словно она была тут хозяйка, и словно играла её собственная музыка, и её мужа, к которому подскакивали офицеры, когда он взглядывал на них, и отдельный весёлый кружок мужчин, собравшихся вокруг местной красавицы, которой завидовали остальные дамы и полковая командирша в том числе.

Разночинцы держались в стороне от этой аристократии.

«Люди — везде люди!» — философски подумал Урвич.

XV

Через неделю шхуна была готова.

Командир, нанятый Дьедонне, шкипер-англичанин мистер Нокс перебрался уже на неё, и восемь человек команды заняли своё помещение.

Это всё были ражие молодцы, загорелые и здоровые, из которых, как они сами уверяли, каждый стоил трёх обыкновенных матросов. Они хотели уверить этим, что они матросы необыкновенные.

В самом деле, при одном взгляде на них можно было сказать, что они, вероятно, с морем знакомы лучше, чем с сушей, и что большую часть своей жизни провели на воде.

Шхуна им, по-видимому, очень пришлась по вкусу. Они с удовольствием вычистили её, отскребли палубу, заблестевшую на солнце, как зеркало, натёрли медь и привели всё в такой порядок, что он сделал бы честь и военному судну. Дьедонне это очень понравилось.

— Прекрасный признак, — сказал он Урвичу. — Если судно полюбится экипажу, плавание будет счастливо.

В числе восьми человек команды был взят старый кок, то есть повар, очень тихий, робкий и подобострастный. Звали его Джон.

Урвич нашёл его лучше других и очень удивился, когда шкипер Нокс заметил, что вся команда хороша, только этот старый Джон кажется ему подозрителен.

— Что ж вы находите в нём? — даже обидясь за старика, спросил Урвич.

— Слишком уж он тих, — сказал Нокс, — таких в море мы не любим. Такие для берега годны только.

У Нокса, как уже успел это заметить Урвич, всё, что относилось к берегу, было достойно презрения, и потому его слова про Джона являлись высшим порицанием.

Урвич чувствовал, что и к нему самому Нокс относится, как к береговому, несколько свысока; это задело его самолюбие, и он сразу стал смотреть на шкипера недружелюбно.

Нокс ему казался грубым и невоспитанным. Он почти не разговаривал, а на обращённые к нему вопросы отвечал отрывисто, часто не поворачивая даже головы и не глядя на того, кто спрашивал. Слова он цедил сквозь зубы, не выпуская изо рта коротенькой трубки.

Старый Джон, наоборот, отличался словоохотливостью, говорил немножко нараспев и поразил Урвича своею угодливостью. Он сейчас же стал расспрашивать, какие кушанья любит Урвич, и обещался сготовить такой обед, что ни один король в мире не ел такого.

Урвич относился к еде всегда с удовольствием и умел сам приготовлять несколько кушаний.

Вообще он остался очень доволен коком и положительно невзлюбил шкипера.

Остальная команда тоже относилась к коку очень хорошо, даже как будто с некоторым почтением, что, впрочем, могло происходить вследствие почтенных лет Джона. Джон был значительно старше годами всех остальных.

Накануне дня, назначенного для отплытия, когда Дьедонне привёл Урвича на шхуну, чтобы показать ему её во всех подробностях, Нокс подошёл к французу и довольно решительно заявил:

— Не нравится мне Джон. Пока есть время, нужно взять другого кока.

— Что же вы имеете против него? — спросил Дьедонне.

— Ничего.

— Он был груб с вами?

— Нет, наоборот, слишком почтителен.

— Так нельзя же прогнать человека за слишком большую почтительность… Согласитесь, что это не проступок.

— А я говорю вам, что он подозрителен.

— Что же он может сделать?

Нокс помолчал, подумал, но прямого ответа не нашёл.

— А чёрт его знает! Я по нюху говорю. Не нравится он мне.

— А мне, наоборот, он очень нравится, — вмешался в разговор Урвич, — и я положительно не знаю, что можно иметь против этого старика. Мало ли кто нам не нравится!

Нокс ничего не возразил, нахмурил только брови и продолжал курить свою трубку.

— В самом деле, — проговорил и Дьедонне, — этот Джон вовсе не кажется мне дурным человеком. Да и вы как командир шхуны будете иметь полную власть над ним. Если он изменится в море, вы сможете справиться с ним. Справляетесь же вы со стихиями, — добавил француз, желая свойственной его нации любезностью окончательно победить Нокса, — так неужели стоит после этого говорить о каком-то несчастном старике?

Упрямый Нокс, хотя и не был побеждён даже таким аргументом, но всё-таки замолчал, и судьба Джона была решена. Он остался коком на шхуне.

XVI

«Весталка» — так называлась шхуна, на которой Урвичу приходилось сделать его несколько странное путешествие — была по виду крепким и надёжным судном.

Нагружена она была только балластом, провизией и пресной водой. Благодаря отсутствию какого-нибудь другого груза, помещение для команды было очень просторное.

На корме «Весталки» помещалась маленькая, но очень уютная кают-компания с верхним светом из люка, со столом и с вертящимися стульями вокруг него, как на самом богатом океанском пароходе.

В стене против входа был сделан шкаф для посуды, а рядом была дверка в кладовую, сплошь наполненную ящиками с бутылками рому.

Запас этих ящиков был так велик, что Урвич невольно удивился.

— Зачем же столько рому? — спросил он у Дьедонне. — Неужели вы думаете, что мы купаться в нём будем?

— Тсс, — остановил его француз, — ключ от этой кладовой будет храниться у вас. Никто не знает про этот ром, кроме вас, даже капитан, и вы молчите о нём до поры до времени. Я вам скажу потом, зачем он приготовлен… он будет нужен вам, когда вы придёте на место.

По сторонам кают-компании отворялись две двери ещё в две каюты: одна была отдана в распоряжение капитана, другая предназначалась для Урвича.

В своей каюте Урвич нашёл очень удобную койку, соломенное плетёное кресло, мягкое и покойное, стол с шкафиком внизу для вещей, полку с книгами, плотно уставленными и заложенными крепким бруском на случай качки, умывальник, стенную масляную лампу, какие обыкновенно бывают на кораблях.

Всё это было очень хорошо, прочно и красиво устроено.

В особенности тронуло Урвича внимание Дьедонне относительно книг.

Единственным существом, с которым он мог перемолвиться словом, был капитан, но человек этот, казавшийся нелюдимым, угрюмым и неразговорчивым, совсем не обещал ничего приятного своим обществом.

Поэтому книги являлись очень кстати и за них Урвич остался очень благодарен французу.

Тут были французские романы, какие-то, французские же, стихи, несколько разрозненных томов путешествий и исследование о драгоценных камнях.

Конечно, выбор мог бы быть и лучше, но спасибо было и за это.

За койкой в каюте был сделан секретный ящик, так искусно спрятанный, что Урвич, даже узнав о его существовании, с трудом нашёл его.

Он открывался с помощью очень сложного механизма — нужно было надавить кнопку, которая была в ряду гвоздей, державших деревянную обшивку каюты, и сама была похожа на гвоздь.

Если надавить эту кнопку, отпадала дощечка, и за нею был небольшой рычаг. Его нужно было повернуть тоже умеючи, и только тогда открывался ящик.

Ящик оказался довольно поместительный. Он был совершенно пуст.

— Погодите, это ещё не всё, — сказал Дьедонне. Он отпер ключом крышку стола и поднял её.

Там лежала географическая карта, сделанная довольно примитивно от руки на куске картона.

— Это карта какого-то острова? — спросил Урвич, взглянув на неё.

— Остров Трёх Могил, — сказал Дьедонне.

— Тот, куда нам придётся идти?

— Да.

— Она правильная?

— За правильность её я ручаюсь вам.

— Отчего же она сделана от руки?

— Оттого, что другую такую едва ли найдёте. Этот остров не помечен на официальных картах. Я вам говорил, что много есть в океане неизвестного и неисследованного; и вот, между прочим, неизвестен и этот остров. Моряки хорошо знают те пути, что лежат на обычных рейсах. Этот остров выдаётся из океана в сторону, и потому пока до него нет дела официальным картам.

— Хорошо, — сказал Урвич, рассматривая карту, — вы называете этот остров Островом Трёх Могил. Значит, он всё-таки известен кому-нибудь, если носит особое название?

— Конечно, известен, — согласился Дьедонне.

— Но почему же название у него такое… несколько странное?

— Потому что на нём действительно существуют три могилы, и они-то и составят цель вашего путешествия.

— Могилы?

— Да. Слушайте теперь внимательно, что я буду говорить вам. Когда вы придёте к этому острову, вы скажете капитану, чтобы он обогнул его и вошёл в эту бухту с южной стороны.

Дьедонне показал на карте бухту, о которой говорил.

— Она достаточно глубока, — продолжал он, — и достаточно защищена от моря выдавшейся косой, как вы видите, чтобы в ней нашла наша шхуна безопасную стоянку. Если всё время вам будет ветер попутный, вы придёте к острову в полнолуние и сможете действовать тогда одинаково хорошо при свете луны, как и при свете солнца, даже лучше, чем при свете солнца, потому что при луне вы всё будете видеть, что нужно, а сами легко скроетесь от нескромных и любопытных глаз. Нужно обмануть во всяком случае эти нескромные и любопытные глаза. Надо сделать так, чтоб ни капитан, ни — главное — команда не знали, зачем вы явились на неизведанный остров… Для этого вы сделаете вот что: как только шхуна бросит якорь в южной бухте и паруса будут убраны, вы дадите команде столько бутылок рому, сколько потребуется для того, чтобы все перепились к ночи вмёртвую.

— Так вот зачем вы сделали такой запас! — усмехнулся Урвич.

— Теперь поняли! — подхватил Дьедонне. — Этого запаса хватит, чтоб споить их. Постарайтесь также угостить шкипера. Впрочем, о нём не нужно беспокоиться. Командиру парусного судна столько хлопот на ходу, и столько он будет недосыпать ночей, что на стоянке в безопасном месте рад будет отдохнуть, завалится спать и заснёт, как убитый. Сами вы, разумеется, не пейте.

— Ну, конечно! — опять улыбаясь, сказал Урвич.

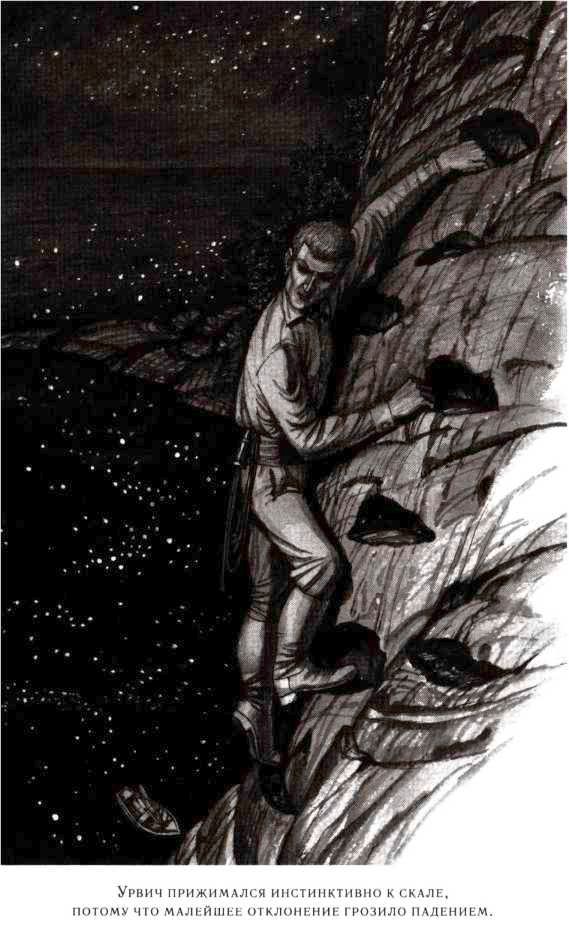

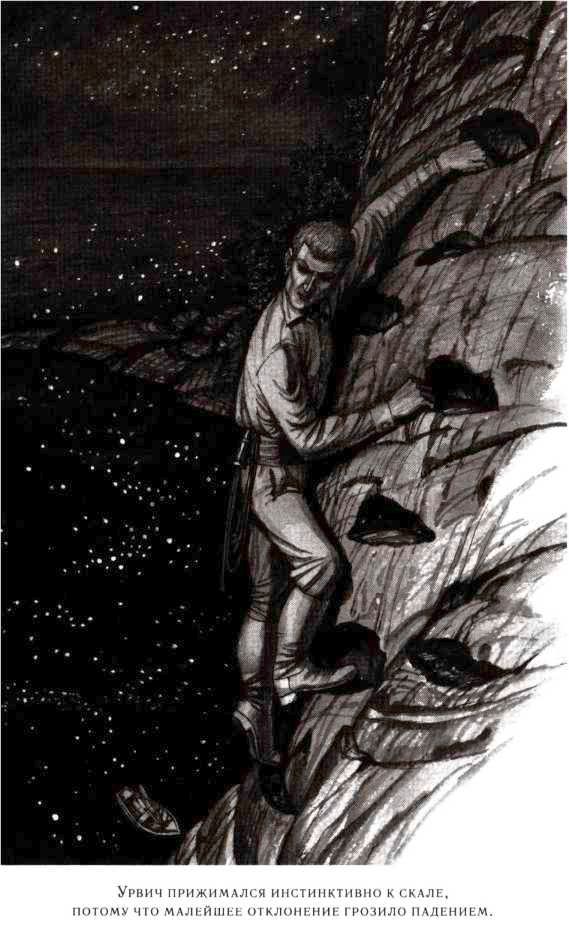

— Сами вы не пейте, — повторил француз. — К ночи ваша публика будет в таком состоянии… то есть она должна быть, — поправился он, — в таком состоянии, что не смогла уследить ни за чем, и вы получите возможность действовать. Тогда спуститесь в лодку и отправляйтесь на берег. Тут на берегу, вы сразу заметите ещё днём со шхуны, будет выдаваться почти отвесная очень высокая скала — направляйтесь прямо к ней и не сомневайтесь. Скала только издали кажется неприступною. Если вы пристанете к самой её середине, увидите, что там небольшая площадка и на ней в камень ввинчено кольцо, за которое можно привязать лодку. От площадки пойдёт тропинка кверху. Местами вы на ней в особенно крутых местах встретите ступеньки, высеченные в скале. Подъём, предупреждаю, будет очень крут, но вы не обращайте внимания и заранее дайте мне слово не оборачиваться.

Такое требование показалось Урвичу чудно.

— Что же, — перебил он, — это колдовство какое-нибудь, как при отыскании клада не велят оборачиваться, иначе нечистая де сила схватит? Неужели вы верите этим сказкам?

И первый раз он усомнился в странном предприятии, которое поручал ему Дьедонне.