Андрей Черепанов

Сибирская кровь

Предисловие с предысторией

Крутая, под идеально прямым углом, излучина Лены, самой мощной реки России, большие острова, величественные с красноватым отливом отвесные скалы. Отсюда до Верхоленска, некогда бывшего острогом и центром обширного уезда, около пяти верст

[1], а в противоположную сторону до крупнейшего пресноводного озера мира Байкал или наискосок направо – до столичного Иркутска – менее трехсот. Вокруг – таежный лес из лиственницы и сосны, богатые охотничьи угодья. Здесь расположена деревня Картухай. Вернее, то, что от нее осталось. Заброшенные земли, заброшенные избы, единственная улица – Совдеповская.

А когда-то это было многолюдное, богатое поселение, стоявшее на обоих берегах реки. Тут жило несколько поколений моих предков по отцовской линии – государевых пашенных крестьян, потомков первых сибирских купцов и казаков. Тогда название деревни произносилось по-иному, мягче, без каркающего слога, и изначально имя это было – Кутурхайская деревня.

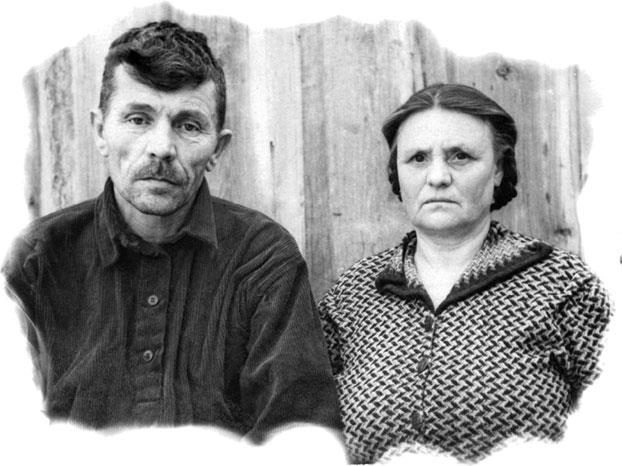

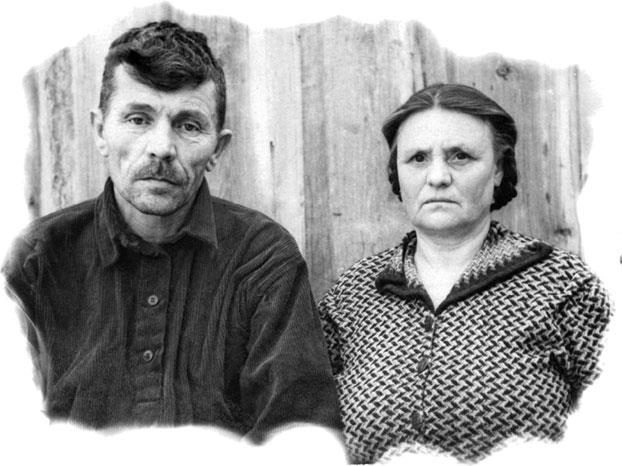

Отсюда в конце 1930-х годов мой дед Черепанов Георгий Матвеевич вместе с женой Елизаветой Ивановной, тремя дочками и семьей своего старшего брата Василия перебрались по Лене на север, в Якутию, на берег реки Алдан, наиболее полноводного в России притока. Василий Матвеевич обосновался в поселке Усть-Мая, а мой дед – рядом, в Белькачах. И уже там появился на свет мой отец Владимир Георгиевич Черепанов, ставший руководителем республиканского масштаба, основоположником нашей московской династии.

Почему все они переселились за три тысячи верст от своей малой Родины, кто их предки и как они оказались в Сибири – меня всегда волновало. Однако, как, к сожалению, принято, мы всерьез пытаемся изучать свои фамильные корни, когда уже не остается в живых дедов и даже отцов, которые еще многое и важное помнят. Так и у меня.

Для составления этой книги я наконец-то занялся далеким прошлым, погрузился в него на много месяцев в поиске того, что сбереглось в архивах за последние века. И теперь передаю результаты поиска настоящему и будущему – своим потомкам. Уверен, что немало познавательного для себя в настоящей книге найдут не только носители одной со мною фамилии, но и всех других фамилий, чьи предки жили в Верхоленске и рядом с ним, а еще в Илимске, Иркутске и Якутии, да и в целом каждый интересующийся историей великой Сибири.

В книге рассказывается о том, где хранятся нужные документы, на что в их изучении надо обращать особое внимание, о порядке, очередности и логике действий, о том, в каких формах удобно отображать найденные сведения, как удивительно много можно узнать о далеком прошлом своей родни. Наверняка такой рассказ непрофессионального, но уже ставшего опытным исследователя архивов будет полезен тем, кому еще предстоит приступить к изучению фамильных историй, составлению родословных собственными силами. К достойному и, между прочим, очень увлекательному занятию.

Первая архивная справка

Я загорелся историей верхнеленских

[2] Черепановых через четыре года после смерти своего отца, в конце 2015 года, когда от его сестры, моей тети Риммы Георгиевны Михеевой, получил разительную весть. Ту, что у нашего родственника Владимира Васильевича Топоркова, уроженца Усть-Маи и бывшего главы района, есть официальный документ о нескольких поколениях Черепановых. И это была полученная по его просьбе еще в июне 2012 года подробная справка Государственного архива Иркутской области (ГАИО) с копиями страниц церковных метрических книг.

Тогда, в 2012 году, мой троюродный брат Владимир Топорков знал и сообщил сотрудникам архива лишь то, что его мама Лариса Васильевна и дед Василий Матвеевич Черепанов происходили из Качугского района Иркутской области. При таких вводных единственным эффективным приемом исследования фамильной линии стало изучение архивных документов сначала «в глубину», от XX века в прошлое, к середине XIX века и, насколько получится, дальше, а на последующем этапе – набор как можно больше подробностей о родственниках уже в обратном временном направлении, из прошлого к настоящему. Именно так и поступили сотрудники архива. После того, как они нашли запись о Василии Матвеевиче и его братьях в разделе крестьян Куртухайской деревни

[3] исповедной росписи Верхоленского Воскресенского собора за 1916 год, наша родословная составлялась по метрическим книгам этого собора (прежде – церкви).

Из архивной справки я узнал, что отцом моего деда Георгия Матвеева

[4], то есть моим прадедом, был Матвей Даниилов Черепанов. Он рожден по старому стилю 13 ноября 1867 года

[5] и вступил 23 октября 1911 года в свой второй брак со вдовой Анной Николаевой Шелковниковой после смерти первой жены Любови Адриановой. Мои дважды прадед и прабабушка по линии Черепановых – это Даниил Васильев и Евдокия Васильева, трижды прадед – Василий Николаев, трижды прабабушка – Анисия Андреева (по всем ним в справке были указаны даты смерти и возраст на эти даты). И, наконец, предположительно мой теперь уже четырежды прадед – Николай Черепанов, около 1789 года рождения.

В справке давались и другие метрические данные из 1866–1919 годов о Черепановых, включая даты рождений братьев и сестер моего деда, о которых я прежде не слышал, их бракосочетаниях и рожденных у них детях. Были в ней и не интересные мне имена вершивших таинства крещений и венчаний священников, но, к сожалению, отсутствовала важнейшая информация. Ничего не говорилось о венчании Матвея Данииловича с моей прабабушкой, ее девичьей фамилии

[6], о рождениях и венчаниях его родителей и дедов. Оставались неизвестными имя его прабабушки и отчество прадедушки Николая, да и не было убежденности, что именно Николай – представитель предыдущего поколения фамильной линии «моих» Черепановых. В справке не приводились какие-либо сведения о Куртухайской деревне, о том, жили ли в ней семьи других Черепановых, а если жили, то были ли друг другу близкими родственниками. Да и такая задача перед сотрудниками архива вообще не стояла.

Это и сподвигло меня на проведение собственного исследования родословной. После предварительной подготовки

[7] я начал его 16 мая 2016 года в Иркутске, где оказался впервые в своей жизни, с изучения хранящихся в областном архиве дел – исповедных росписей и метрических книг. А в выходные, 21–22 мая 2016 года, опять-таки впервые съездил в Верхоленск и там по счастливой случайности познакомился еще с одним моим троюродным братом – Николаем Васильевичем Черепановым, внуком Матвея Матвеевича, среднего сына моего прадеда. И он многое рассказал о Картухае, в котором родился, показал на месте, где стояли дома наших предков.

Затем около двух лет я отдал чуть ли не ежедневным поискам сведений из многих сотен архивных дел, подробному знакомству с историей Сибири и сибирских фамилий, обобщению, систематизации материалов. Сам придумал и заполнил удобные формы представления сведений о фамильных линиях, описал события. Но о потраченном времени ничуть не жалею, оно того стоит.

Глава 1

Об исповедных росписях и метрических книгах

Еще 26 декабря 1697 года в целях выявления раскольников, которые на Руси того времени считались чем-то вроде «пятой колонны», Московский патриарх Адриан издал «Инструкцию старостам поповским или благочинным надзирателям» по составлению исповедных росписей из трех списков: прихожан, что ходили на исповеди, прихожан, что не ходили, и раскольников. Однако тогда эта инициатива не воплотилась сколь-либо широко в жизнь

1.

Следующей такой попыткой стал указ российского царя Петра I от 8 февраля 1716 года «О хождении на исповедь повсегодно, о штрафе за неисполнение сего правила, и о положении на раскольников двойного оклада». Уже из самого названия документа видно, что правитель принуждал своих подданных посещать религиозные учреждения и участвовать в священных таинствах. Для тех, кто не был на исповеди, устанавливались штрафы, а раскольники облагались двойным основным налогом (тяглом). Указ предписывал священнослужителям подавать светским властям именные списки тех, кто не исповедовался, по неуважительной причине уклонялся от следования православным обрядам. Но и это распоряжение в первые годы его издания исполнялось из рук вон плохо. И тогда власти рьяно взялись за дело. 7 марта 1722 года был издан указ Синода

[8], который обязывал всех прихожан «быть на исповеди и причастии, начиная с семи лет, у своего священника».

Очередной синодский указ от 17 мая 1722 года вменял священнику обязанность государственной важности – сообщать властям о готовящейся измене, о которой он узнал на исповеди: «…если кто на исповеди объявит еще несделанное, но к делу намеренное от него воровство

[9], наипаче же измену, или бунт на государя, или на государство, или злое умышление на честь или здравие государево и на фамилию его величества…».

Совместный же указ Сената

[10] и Синода от 16 июля 1722 г. окончательно закрепил ведение «записных исповедавшимся книг»: «…учинить именныя прохожанам своим всякого звания мужеска и женска пола людям книги, в которых как православных, так и раскольников означить по домам изъяснительно, и под написанием всякого дома оставлять праздное место на ходящее впредь быть прибылым в тот дом, также убылым объявление: в котором туда прибудет и кто куда отбудет…». Тем же, кто находился в отлучке, указ жестко предписывал исповедоваться у «знатных и неподозрительных священников» и брать у них «заручные письма», которые по возвращении следовало отдавать своему священнику.

Через пятнадцать лет, в изданном уже при императрице Анне Иоанновне указе Синода от 16 апреля 1737 года, вновь говорилось об обязательности исповедей: «…все Ея Императорского Величества верные подданные исповедания Святыя православно восточныя церкви, всякаго чина мужеска и женска пола люди, от семилетне-возрастных и до самых престарелых, во дни Святыя четыредесятницы

[11] у отцов своих Духовных исповедывались и приобщались Святых Таин повсягодно, без всякого, от такового душеспасительного долга избежения, лености же и небрежения своего. Буде же кто за какою-либо крайне богословною виною в Святую четыредесятницу онаго не исполнит, то таковым тое исповедь чинит в последующие тому два поста, в Петров или Успенский неотменно и потому же Святых Таин приобщаться».

Этим же указом введен единый порядок составления исповедных росписей. Они представляли собой список прихожан по населенным пунктам и сословиям с нумерацией в первом слева столбце по домам (семейным дворам), в двух последующих – по прихожанам отдельно мужского и женского пола. Здесь содержалась информация о родственных связях: глава семьи, его жена, сыновья, жены и дети сыновей, незамужние дочери и т. д. (за исключением иногда младенцев до одного года), их возрасте, участии в отчетном году в таинстве исповеди и причастия. Если такого участия не было, то называлась причина «проступка» – нахождение в отлучке, малолетство и прочее. Имена же жителей, что не имели таких уважительных причин, включались в направляемый церковному начальству «Рапорт об уклонившихся от единоверия в раскол».

Исповедные росписи подготавливались после Пасхи по ежедневным исповедным ведомостям, где в текущем режиме записывали всех пришедших в церковь для совершения священных таинств. Являлись же на них чаще всего целыми семьями, домами, что существенно облегчало определение полного семейного состава в конкретном году.

Такой порядок составления исповедных росписей просуществовал почти неизменным до прекращения в 1917 году их обязательного ведения. Но в первый период советской власти появился близкий аналог – похозяйственные книги. В них также указывались жители каждого дома, их родство и годы рождения. Только цели стали иными, в частности контроль за полнотой вступления семейств в колхозы.

Было несложным понять практический принцип, классический код составления исповедных росписей. Он таков: изначально любую вновь прибывшую в церковный приход семью священнослужители включали в очередную годовую роспись, начиная с главы дома, ниже указывали его жену. Если же глава дома умирал, то список начинали с его вдовы. Однако в случаях, когда вдова повторно выходила замуж, а затем опять становилась вдовой и жила в доме своего сына от первого брака, ее обычно указывали ниже всех. Далее перечисляли детей в порядке убывания их возраста. Часто перечень всех сыновей выносили выше всех дочерей. Перед холостыми детьми обычно шло одно из уточнений: «их дети», «его дети», «его дети от первого брака», «ее дети». Но если сын уже имел собственную семью и жил в родительском доме, его могли перечислять вместе с женой и детьми после более молодых неженатых и незамужних детей главы общего семейства, и ссылки на то, что он сын, не было. Мол, и так понятно, что когда в доме живут несколько семей и не уточняются их какие-то особые родственные связи, то это – семьи родителей и сыновей. Если же в доме проживал кто-то еще из мужчин или женщин, скажем, брат, сестра, племянник, зять главы семейства или его воспитанница, такое обычно оговаривалось. Конечно, росписи содержат и исключения из правил. Но они довольно редки

[12].

Когда один из сыновей женился и селился отдельно, то в исповедной росписи наступившего года весь перечень членов его семьи исключался из родительского дома и размещался сразу же после него, ведь появлялся новый семейный двор. И так всегда было проще составителям, так как это надежно защищало от ошибок. Когда женился и селился в своем доме следующий сын, список его семьи размещался также сразу после родительского, и, значит, он вклинивался между родительской семьей и семьей ранее женившегося, то есть обычно старшего брата. В результате опять же формировался общий перечень большого семейства, но уже в порядке не убывания, а повышения возраста сыновей. Когда умирали и глава семьи, и его вдова, то сын, что жил перед тем с ними, – а это обычно самый младший сын, – оказывался в росписи со своей семьей выше семейств своих братьев.

В последующем аналогичный порядок применялся уже по каждому семейному дому сына, внука и т. д. В конце концов получалось фамильное древо, сформированное по сыновьим ветвям. Но их ветви произрастали не по единой горизонтали, а укладывались друг за другом вертикально и постепенно, по мере появления новых поколений, растягивались. Так, списки семей во главе с родными братьями со временем отодвигались друг от друга, ведь между ними вклинивалось все больше и больше потомков каждого младшего брата.

Отчества прихожан в росписях приводились не всегда, что сегодня существенно усложняет исследования. Но, по общему правилу, если в таких росписях после главы какого-либо дома вы видите главу другого дома с той же фамилией и значительно меньшего возраста, а за ним – чуть большего возраста, то это, скорее всего, означает, что первый из них отец, а двое следующих за ним – его сыновья. Если же у третьего по очереди возраст больше, чем у второго, и еще больше, чем у первого, то они наверняка – братья.

Сумятицу в эту стройную систему вносило нарушение между братьями возрастной очередности выезда из родительского дома. Скажем, если старший сын женился позже младшего или если родители до своей смерти жили в одном доме со старшим сыном, то его семья вместе со всеми последующими поколениями оказывалась в исповедных росписях не ниже, а выше семей младших братьев.

Традиционный принцип мог нарушаться также, к примеру, при переписи семейных дворов в порядке их фактического размещения в населенном пункте или при смене прихожанами своих сословий. А уж совсем многое изменилось к началу XX века, когда росписи стали составлять еще и в алфавитной очередности фамилий и имен глав семейств.

Важно знать, что исповедные росписи не особо отличались точностями в указании возраста прихожан, ошибки в пару-тройку лет оказывались в них обыденным делом. Похоже, что этот возраст определялся священниками «на глазок», ведь он не был принципиально важным для искомых целей. Специалисты утверждают также, что содержание, достоверность, полнота описания в исповедных росписях различались и зависели от нескольких причин – года написания, местности, в которой находился приход, прилежания переписчика, наличия в приходе своего священника или священника входящего. Обычно текст росписи переписывался с прошлогоднего документа с внесением в него изменений за прошедший период, с исправлением или без исправления старых ошибок и созданием новых. В некоторых случаях порядок описания и тексты двух смежных по годам росписей мало схожи между собой, что может свидетельствовать о проведенной в конкретном приходе церковной переписи.

Один – оригинальный – экземпляр составленных исповедных росписей оставался в церкви, а второй – аккуратно переписанный – направлялся ежегодно, обычно до октября текущего года, на хранение в архив соответствующей консистории

[13].

Что же касается метрических книг, то в дореволюционной России, как и во многих других странах, именно за религиозными учреждениями была закреплена функция их составления, то есть ведение официальных записей актов гражданского состояния о рождениях, бракосочетаниях и смертях. При этом метрические записи по православным россиянам вели православные церкви, по последователям других распространенных конфессий – их религиозные учреждения. Согласно законодательным актам, такая работа началась в отношении российских лютеран, католиков, мусульман и иудеев соответственно с 1764, 1826, 1828 и 1835 годов

[14]. А с 1879 года по баптистам и с 1905 года по старообрядцам и сектантам метрические записи производились в органах полиции.

В Русской православной церкви самые древние свидетельства о ведении метрических книг восходят к митрополиту Киевскому, Галицкому и всея Руси Петру Могиле. Именно он в 1646 году созвал «Метрополитанский собор», принявший решение о ведении священниками этих книг. Однако со скорой смертью митрополита такая практика тут же завершилась.

Следующая попытка установления правил ведения записей о крещениях, венчаниях и отпеваниях состоялась через два десятилетия на Московском церковном соборе 1666–1667 годов, а первым актом светской власти о метрических книгах стал указ Петра I от 14 апреля 1702 года «О подаче в патриарший Духовный приказ приходским священникам недельных ведомостей о родившихся и умерших». Он содержал требование служителям московских церквей доставлять ведомости, «что у кого в приходе родится младенцев и крещено будет, так же и мужеска и женска полу всяких чинов людей, всякаго возраста умерших у приходских церквей погребено». Предполагается, что такие ведомости могли составляться на основе уже имеющихся метрических книг, и самые ранние из сохранившихся в архивах метрик православных церквей содержатся в книге крещений и погребений Донского монастыря за 1703–1708 годы.

А вот повсеместное ведение метрических книг началось с 1722 года после издания «Прибавлений к Духовному регламенту»: «Должны же отселе священницы иметь всяк у себя книги, которыя обычне нарицаются метрики, то есть книги записныя, в которых записывают прихода своего младенцев рождение и крещение, со означением года и дня, и с именованием родителей и восприемников. Також и которые младенцы, не получившие крещения, померли, с приписанием вины, коей ради младенец лишен Святаго крещения. Да в тех же книгах записывать своего прихода лица, браком сочетаемыя. Також и умирающие приписанием по Христианской должности в покаянии преставилися и погребаемые; и аще кто не погребен, именно написать вину, чего ради не получил христианского погребения с указанием года и дня. А повсегодно объявлять такие книги в Приказ Архиерейский».

Синод своим указом от 20 февраля 1724 года установил требование «ведать о количестве всего российского государства людей, рождающихся и в брачное супружество совокупляющихся и умирающих», и ввел графические формы метрических книг. Они составлялась на каждый год в трех частях, поэтому церковные метрические книги еще назывались троечастными:

– о рожденных, куда заносились записи в дни крещений детей с указанием этих дат (впоследствии к ним добавились даты рождений)

[15], присвоенных светских именах, об именах и фамилиях отцов (впоследствии

[16] – еще и отчествах отцов, именах и отчествах матерей) и восприемников

[17]. При рождении ребенка вне брака обычно указывалось, что он незаконнорожденный от такой-то «девки» (иногда поначалу и она не упоминалась), его отец не назывался, фамилия давалась по матери, а отчество – по имени восприемника или усыновителя;

– о бракосочетавшихся, где отражались даты венчания с указанием имен и фамилий (позже – еще и отчеств) женихов, имен и фамилий отцов невест, собственных имен невест (c конца XIX века стали указывать не отцов, а отчества невест), впоследствии – возраста каждого из вступающих в брак, имен и фамилий поручителей

[18];

– об умерших с указанием имен и фамилий (впоследствии к ним добавились также отчества) их отцов, а в случаях, когда умирала жена, – их мужей. Если же умирали сами главы семейств или вдовы, то приводились их имена и фамилии (впоследствии – также отчества)

[19].

Позже стали указывать число лет (месяцев, недель или дней) каждого умершего, а затем – и причину смерти. Впрочем, чаще всего сведения о возрасте давались их родственниками и не проверялись. Они же сообщали, чем страдали умершие перед смертью, и священники в меру своей осведомленности о болезнях записывали их в метриках. Сплошь и рядом в столбце «причина смерти» вместо нее назывались симптомы – горячка, понос, кашель, либо писалось: младенческая, а по старикам – натуральная, дряхлость или старость.

Все метрические записи приводились еще и со ссылками на сословие и, со временем все чаще, на конкретный населенный пункт, где жили прихожане

[20].

Надо заметить, что регистрация в метрических книгах велась церковнослужителями со слов прихожан, и родители или восприемники при крещении, а жених или поручители при бракосочетании могли ознакомиться с внесенной записью и подтвердить ее верность в соответствующей графе. Полнота и формальная правильность заполнения метрик контролировались благочинными, проверяющими текущую документацию подведомственных церквей каждые полгода. Во избежание подлогов, ошибок, упущений ответственность за каждую запись возлагалась на весь церковный причт

[21].

Записи в составленных по итогам каждого года метрических книгах нумеровались отдельно по своим частям (впоследствии внутри частей о рожденных и умерших – раздельно по мужчинам и женщинам), подписывались священнослужителями, прошивались и скреплялись печатями. Подлинная версия хранилась в церкви, а ее переписанный дубликат

[22], заверенный руководителем церковного причта, перенаправлялся в архив консистории. Мне встречались и метрические книги даже в трех аналогичных экземплярах, а иногда находились экземпляры таких книг, подписанных священником, но заверенных старостой местной мирской избы, и зачастую они оказывались далеко не полными

[23].

После принятия 16 сентября 1918 года Всероссийским центральным исполнительным комитетом «Кодекса законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве», но не везде и не сразу, ведение официальных метрических записей перешло к государственным светским учреждениям – подотделам ЗАГС местных органов исполнительной власти.

Так что именно сохранившиеся в государственных архивах исповедные росписи и церковные метрические книги, а в первые годы советской власти – похозяйственные книги и во многом аналогичные им списки или ведомости с перечнями жителей домов при локальных и всероссийских переписях населения – это те документы, что, без сомнения, являются самым ценным, а зачастую, и уникальным источником информации о составе семей, определения родственных связей, годов рождения, получения достоверных данных о том, что и когда в дореволюционные и в первые послереволюционные годы происходило с нашими родственниками.

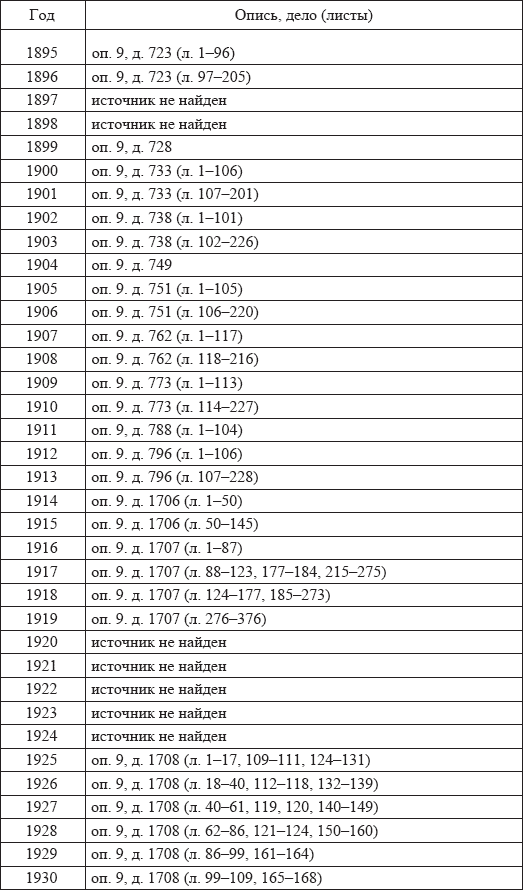

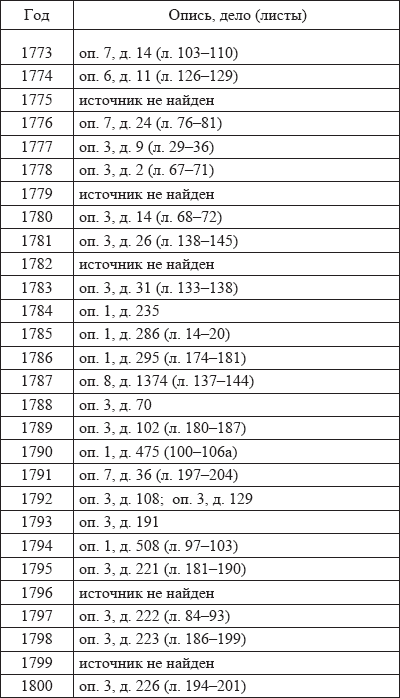

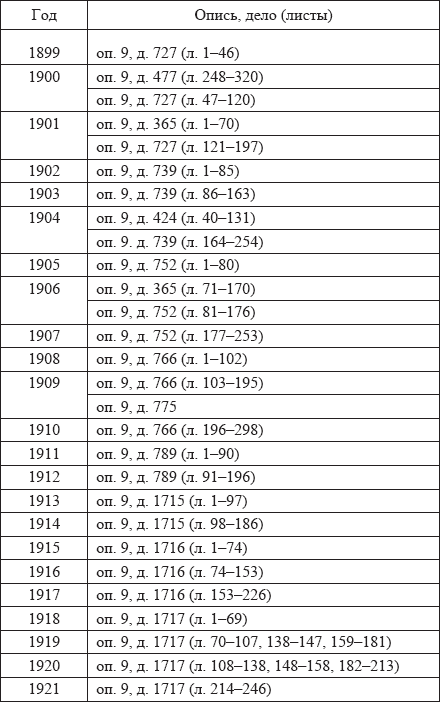

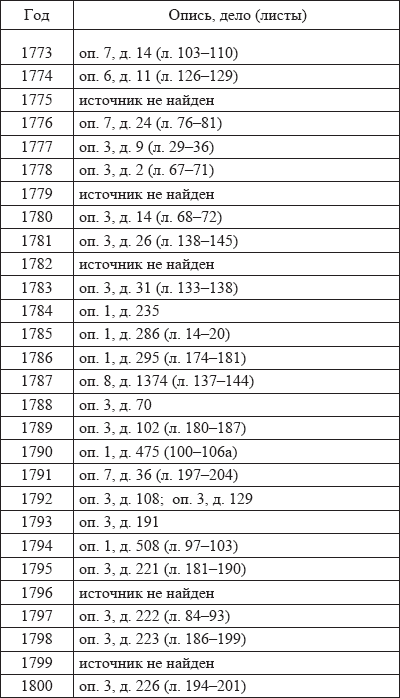

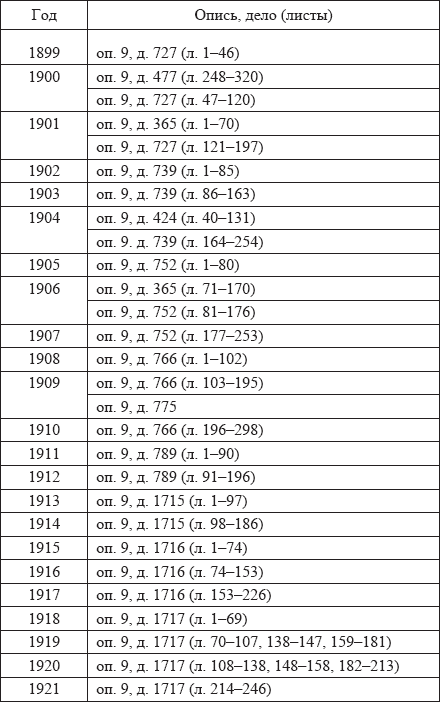

Сохранившиеся исповедные росписи, церковные метрические и похозяйственные книги, материалы переписей находятся обычно в фондах государственных архивов соответствующих областей (похозяйственные книги хранятся также в архивах местных органов власти). Их там можно найти по названиям фондов. В каких – рассказ отдельный. Внутри же фондов книги соответствующих лет надо искать по описям

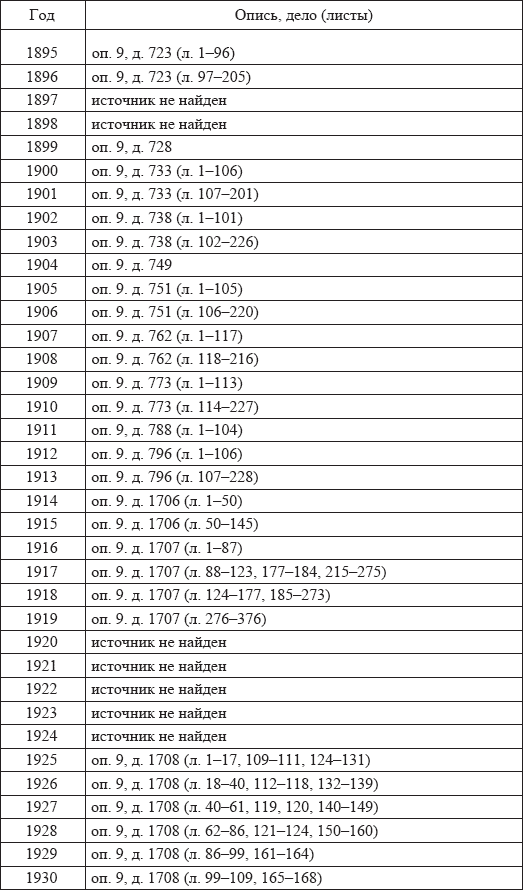

[24], которые выдаются для ознакомления и обычно публикуются на официальных интернет-страницах архивов.

На основании бюллетеня Центрархива РСФСР от 25 мая 1927 года все исповедные росписи «моложе» 1865 года подлежали уничтожению, как не имеющие исторической ценности. К счастью, это положение в полной мере реализовано не было, и, например, в Государственном архиве Иркутской области сохранились якобы «не имеющие исторической ценности» исповедные росписи всех верхнеленских церквей за 1872 год, Качугской Вознесенской церкви за 1915 год, Верхоленского Воскресенского собора за 1916 год, без которых задача составления родословных оказалась бы трудноразрешимой.

Поручения же об уничтожении метрических книг вообще не было

[25], и большинство из них по верхнеленским церквям сегодня доступно для изучения.

Фонд духовной консистории

Исповедные росписи и метрические книги, которые требуются для составления родословных иркутских корней, хранятся в Государственном архиве Иркутской области в делах фонда № 50 «Иркутская духовная консистория Священного Синода» и охватывают период с 1737 по 1937 год

[26]. Такие архивные документы есть также в отдельных фондах некоторых церквей

[27]. Насколько я сумел выяснить, аналогичная система хранения церковных документов реализуется и в государственных архивах других субъектов Российской Федерации.

Интересна хроника создания и жизни Иркутской епархии

4, которая этой консисторией управляла. Она берет свое начало с декабря 1706 года, когда в составе Тобольской епархии, чьи архиереи вели тогда религиозные дела всей Восточной Сибири, было открыто особое викариатство

[28]. Возглавил его, получив в свое ведение сорок с небольшим церквей, епископ Иркутский и Нерчинский Варлаам Коссовский, прежде бывший наместником киевского Пустынно-Николаевского монастыря и архимандритом сибирским. Самостоятельная же Иркутская епархия учреждена в январе 1727 года указом императрицы Екатерины I уже при епископе Иннокентии (Иване Кульчицком), происходящем из дворян Черниговской губернии и позднее прославленном церковью в лике святых.

Новая епархия много раз меняла свои границы. Изначально под ее духовное руководство был передан почти весь обширнейший регион Сибири от Енисея до Тихого океана

[29], а в 1796 году – еще и Аляска с Алеутскими островами. После того как в 1824 году Иркутская епархия поглотила уже и всю Енисейскую губернию, подотчетная ей территория по площади достигла около половины всей Российской империи. Но она стала уменьшаться через десятилетие, когда перешли под ведение Томской епархии енисейские приходы, затем, в 1840 и 1852 годах, выделились Камчатка, Охотск, Курилы, российско-американские владения и Якутия, а в 1894 году – Забайкалье. И с 12 марта 1894 г. до фактического упразднения в 1930-х годах епархия именовалась Иркутской и Верхоленской.

Общее же число церквей под ее управлением достигло в 1914 году двухсот двадцати трех, и именно они составили костяк того наследства, что попало в архивный фонд № 50. Есть там также следы былого административного величия – метрические книги некоторых церковных учреждений Енисейской епархии.

Исповедные росписи и метрические книги церквей, находившихся на территории Иркутской губернии, разбросаны по десяти из двенадцати описей к фонду № 50

[30]. И, хотя внутри них они приведены в основном в четком хронологическом порядке, именно на этом этапе возникает для исследователей родословных первая непростая задача – выбрать среди пятнадцати тысяч разнообразных по темам архивных дел исповедные росписи и метрические книги исключительно «своих» церквей. Задача усложняется еще и тем, что в описях зачастую по одним и тем же годам есть несколько метрических книг без конкретного перечня церквей, и приходится заказывать их последовательно, пока не найдется нужная. Вдобавок к тому, в аннотациях дел содержится немало ошибок, и под названиями одних церквей скрываются совсем другие.

Я убежден, что спасение – в тотальном цифровании (сканировании) исповедных росписей и метрических книг, систематизации и размещении их в электронном виде блоками по названиям церквей. И, к чести сотрудников Государственного архива Иркутской области, они поддерживают такую инициативу, с лета 2016 года активно ее реализуют. И особенно важна эта работа в отношении дел, находящихся в россыпи (когда листы не прошиты и не пронумерованы) или зараженных грибком, ведь, по действующим правилам, получать их для изучения вообще нельзя, и такая возможность появляется лишь после оцифровки

[31].

Однако, несмотря на все усилия тех же сотрудников, одна проблема останется навсегда нерешенной: к сожалению, не все архивные документы сохранились до наших дней, и имеются солидные бреши как по годам составления метрик, так и в целостности метрических книг. Поэтому наверняка многие исследователи позавидуют белой завистью, когда узнают, что мне удалось обнаружить более девяноста процентов полностью или почти полностью сохранившихся метрических книг Верхоленского Воскресенского собора (церкви) за период 1773–1920 годов. А ведь зачастую архивы не содержат и половины документов по изучаемым церквям.

В Государственном архиве Иркутской области есть и похозяйственные книги, и материалы советских переписей. Они – в послереволюционных фондах, в делах соответствующих городских и сельских советов депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов, а также статистических комитетов. Номера таких фондов можно легко найти по официальному сайту архива. Там же размещены и все описи к фонду № 50.

Глава 2

Семь верхнеленских церквей

Еще в начале исследования мне стало понятным, что в тот период, за который сохранились архивы, все мои верхоленские предки Черепановы были прихожанами одной единственной церкви – Верхоленской Воскресенской, впоследствии преобразованной в собор. Поэтому для отображения непосредственно моей фамильной ветви в виде родословного древа были вполне достаточны только ее исповедные росписи и метрики. И именно это церковное учреждение в моем исследовании занимает главенствующую роль как приходская церковь столичного острога, затем – города и как содержащее основной массив информации.

Однако в ходе своей работы я многократно усложнил поставленную перед собой задачу, чтобы так же многократно упростить ее для каждого из своих последователей. Эта задача – составление полного перечня метрических записей верхнеленских церквей о Черепановых, всех, что найдены за XVIIIXX века, а также оформление их общего родословного древа, произрастающего с древности. Для чего мне и понадобилось изучение архивов еще шести церквей Верхоленского уезда Иркутской губернии. Причем, как выяснилось, их роль сразу после XVIII века в сохранении сведений о жизни Черепановых была очень высока. Четыре из них, как и Верхоленская Воскресенская церковь, о которой я расскажу позднее, известны еще с XVII века – первого десятилетия XVIII века.

Ближайшая к Верхоленску – Николаевская церковь (с 1806 года – Вознесенская, или Церковь вознесения Господня), вероятно, построенная в начале XVIII века, а перестроенная в 1784 году «тщением приходских людей»

5, находилась в Качуге

[32]. В 1925 году решением Иркутского губисполкома она была объявлена памятником архитектуры и вскоре после того снесена со ссылкой на отсутствие средств для реставрации. Сам же Качуг был основан в 1686 году казаками в трех десятках верст юго-восточнее Верхоленска, вверх по течению реки Лены. И уже через него пролегали пути к другим церквям, причем как по воде, так и посуху.

Если пока не брать во внимание Верхоленскую Воскресенскую церковь, то самая древняя из верхнеленских церквей – Введенская (Церковь введения во Храм Пресвятой Богородицы) в Манзурке, что основана русскими поселенцами в 1648 году на одноименной реке

[33] – левом притоке Лены – примерно в шестидесяти верстах к югу от будущего Качуга. Находясь на Якутском тракте почти на сотню верст ближе к Иркутску, чем Верхоленск, в XVIII веке Манзурка была крупным волостным

[34] центром Верхоленского уезда. Деревянная Введенская церковь перестраивалась дважды – в 1765 и 1824 годах (освящена через десять лет) – и «дожила» до 1930 года, когда ее закрыли за неуплату налогов и устроили в ней зернохранилище.

Следующая по старшинству – Покровская церковь (Церковь покрова Пресвятой Богородицы) в Бирюльке, на чью пашню в 1668 году были расселены шесть семей ссыльных смоленских стрельцов

[35] и служащих Вознесенского девичьего монастыря, а также девяти семей вольных крестьян (ссыльные поселились на территории будущего поселения Бирюльки, шестеро вольных крестьян – в будущей Анге, еще трое – в будущей деревне Юшиной)

7.

Бирюлька расположена в тридцати верстах к юго-востоку от Качуга на самой реке Лене при впадении в нее реки по имени Бирюлька

[36]. Покровская церковь, построенная еще до 1689 года и сгоревшая, вновь «построена в 1790 году тщением прихожан», обшита в 1860 и 1867 годах тесом

8 и сохранилась до 1930-х годов. Рядом с ней в 1812 году соорудили еще и каменную церковь под тем же названием, но она стала разрушаться из-за некачественного исполнения и, по специальному указу Иркутской духовной консистории 1860 года, была разобрана, возведенная же на ее месте деревянная церковь в 1883 году сгорела (согласно же клиринговой ведомости 1843 года, каменная церковь была построена без иконостаса в десяти саженях перед деревянной в 1812 году, «по непрочности содержания в 1839 году определена к ломке, по нерадению о сем прихожан и по нерадению самих сельских начальников остается по сие время нераскладною и грозит падением»

9). Следующее здание церкви, освященное в 1910 году, а в 1932 году закрытое и перенесенное по решению Качугского райисполкома 1937 года в село Ангу для организации в нем клуба, также вскоре было уничтожено огнем.

И, наконец, – Ильинская церковь (Церковь пророка Илии), построенная на пожалованных в 1682 году «на пропитание Киренского монастыря» пахотных и сенокосных землях у реки Анги

[37], в Ангинской заимке, что примерно в двадцати верстах на восток от Качуга. Первое упоминание о ней датировано 1706 годом. Клиринговые ведомости 1843 и 1867 годов сообщают также, что, то ли «тщением крестьян Воробьева и Софонова», то ли «усердием жителей Верхоленскаго округа, Карамского селения крестьян Ольхоновых»

10, здесь была в 1803 году возведена и в 1804 году освящена каменная Ильинская церковь

[38]. Постановлением Восточно-Сибирского краевого исполнительного комитета 1933 года ее разобрали для строительства ремонтных мастерских.

Остальные две церкви моего исследования относительно молоды и основывались они с главной целью – разделить разросшиеся приходы старых церквей и тем самым понизить их загрузку. Одна из них – построенная в 1860 году «тщением крестьян Верхоленскаго округа, села Белоусовского Николаем и Васильем Яковлевых Белоусовых» и освященная в том же году теплая деревянная Иннокентиевская церковь

11 (Церковь святого Иннокентия, епископа Иркутского) в Белоусово, что в десяти верстах на юго-запад от Верхоленска, на реке Куленге

[39]. К ней с 1 июня 1861 года отошло ведение метрических книг по православным жителям куленгских поселений на всем протяжении от Толмачево до Житово, прежде входивших в приход Верхоленской Воскресенской церкви

[40]. Вторая – освященная в 1897 году Казанская церковь (церковь Казанской иконы Божией Матери) в Бутаково, что в десяти верстах на север от Анги, на реке Малая Анга

13. Она стала с 20-х чисел мая 1899 года вести метрические книги по православным жителям нескольких поселений, ранее относившихся к Ангинской Ильинской церкви, крупнейшие из которых – Бутаково и Костромитино.

Надо сказать еще и о Седовской Богородице-Казанской церкви, к которой перешла роль ведения метрических записей по части манзурского прихода – главным образом Карлукского, Копыловского, Самодуровского и Седовского селений, расположенных от Манзурки выше по течению реки. И, как я установил, такой переход состоялся в 1886 году, ведь в предыдущий период метрические книги Манзурской Введенской церкви были полны записями о прихожанах из вышеназванных поселений, а с 1886 года таковых в ней почти не стало, и общее число ее записей упало чуть ли не в два раза.

Седовская Богородице-Казанская церковь располагалась довольно далеко от Верхоленска, и, изучив ее сохранившиеся метрические книги

14 (в них содержатся записи о рождениях еще с 1866 года, но те записи вплоть до 1885 года – почти полная компиляция метрик Манзурской Введенской церкви

[41]), я не нашел в них упоминаний о Черепановых.

Их архивы

Хотя до нашего времени не выжила ни одна из «моих» верхнеленских церквей, кроме Верхоленского Воскресенского собора, в Государственном архиве Иркутской области хранится множество дел с метрическими книгами этих церквей, есть и несколько составленных ими исповедных росписей. О них я рассказываю в приложенной к настоящей книге справке с уверенностью, что приведенные в ней подробности, включая распределение православных прихожан по сословиям, будут интересны исследователям.

Здесь же сообщу лишь о том, что старейшая из обнаруженных мною в архиве исповедных росписей верхнеленских церквей – это «Ведомость, учиненная в Иркутскую духовную консисторию ведомства Иркутского уезда Качинской слободы Вознесенской церкви за 1825 год». Она хранится в деле № 3183 описи 1 к фонду № 50. А росписи сразу всех действовавших тогда верхнеленских церквей имеются за 1843 и 1872 годы, и они подшиты в два объемных дела за № 3948 и 5234 той же описи

[42]. Есть в ней и дело № 5161 с исповедными росписями Качугской Вознесенской церкви за 1870–1877 годы, а в деле № 975 описи 3 содержится ее роспись 1842 года.

Из них видно (при исправлении найденных мною ошибок нумерации), что в середине 1843 года в поселениях, подведомственных верхоленской, ангинской, бирюльской, качинской и манзурской церквям, всего было 11916 православных прихожан, и подавляющее большинство из них – 10177 – крестьяне. А к середине 1872 года общее число прихожан из тех же поселений достигло 17523 человек, включая 13374 крестьян (без учета крестьянствующих оседлых инородцев)

[43]. Существенный рост за те двадцать девять лет произошел по всем церквям, кроме Верхоленской Воскресенской. Но это «кроме» объясняется вышеуказанной передачей в 1861 году части прихода того религиозного учреждения Белоусовской Иннокентиевской церкви. При этом их общий приход также вырос.

А самые «молодые» сохранившиеся исповедные росписи – за 1915 и 1916 годы – принадлежат Качугской Вознесенской церкви и Верхоленскому Воскресенскому собору. Они формируют соответственно дело № 9507 из описи 1 и дело № 492 из описи 7 к фонду № 50. К сожалению, других исповедных росписей «моих» церквей я в архиве за XX век не обнаружил.

Что же касается метрических книг, то их по всем семи церквям оказалось на хранении в Государственном архиве Иркутской области в цельном и фрагментарном видах в отдельных делах свыше тысячи, и для оформления общего фамильного древа верхнеленских Черепановых исключительно важным было найти метрики за каждый год, не пропустить ни одной из них.

Вроде, нет особой сложности – читай названия дел по описям к фонду № 50, заказывай и изучай требуемые. И это, действительно, верно в большинстве случаев. Но, как я уже отметил, зачастую по одним и тем же годам имеется по нескольку дел с аналогичными названиями, чаще всего – «Метрические книги сельских церквей Иркутской епархии», и изначально, еще недостаточно хорошо разбираясь с подчерком переписчиков, я не находил даже имевшиеся в них книги Верхоленской Воскресенской церкви. Заказывал другие книги по тем же годам и, понятно, вновь не находил. Впоследствии приходилось повторять заказы, а ведь по правилам большинства архивов в один день каждому исследователю выдают для изучения ограниченное число дел и к тому же – спустя пару дней после заказа. В некоторых архивах есть даже правило полугодового запрета повторной выдачи дел в те же руки. С оцифрованными документами, конечно, намного проще.

Кроме того, совсем не редко в названии и комплектовании архивных дел скрыты заложенные еще много десятилетий назад ошибки. Скажем, в деле метрических книг за 1787 год оказался лишь первый лист книги за тот год Верхоленской Воскресенской церкви, все же остальные – в деле за 1776 год; книги 1804 года по всем верхнеленским церквям почему-то подшиты в «Метрическую книгу градоиркутской Спасской церкви», а за 1844 год – в «Метрические книги церквей города Иркутска», где как раз-то и нет ни одной метрики городских церквей; несколько листов метрической книги Верхоленской Воскресенской церкви за 1805 «пристроены» к метрикам Спасской церкви Уриковской слободы; часть записей 1853 года подшита в дело за 1801 год. И таких примеров множество. Поэтому я вовсе не исключаю, что еще не каждая из сохранившихся и требуемых для моего исследования метрик обнаружена.

Все же найденные мною метрические записи о Черепановых сведены в три табличных перечня – о родившихся, бракосочетавшихся и умерших. Они составлены по выработанному в ходе моего исследования

систематизированному и, как представляется, удобному для составления родословных методу. Для заполнения таблиц и последующего достоверного оформления на их основе общего фамильного древа Черепановых пришлось внимательно изучить сплошным порядком записи всех найденных в архиве метрических книг верхнеленских церквей. А таких записей в совокупности оказалось порядка полумиллиона на сотне тысяч страниц. Зато теперь каждому исследователю истории верхнеленских Черепановых предоставлена возможность самостоятельного изучения по таблицам и древу конкретно своих фамильных ответвлений, не прибегая ко всему массиву архивных дел. Приложенный же к настоящей книге список сохранившихся метрических книг церквей Верхоленского уезда Иркутской губернии поможет как желающим проверить верность составленных мною таблиц метрических записей о Черепановых, так и составителям родословных других фамилий.

В дополнение к тому я заполнил систематизированные таблицы метрических записей обо всех прихожанах Верхоленской Воскресенской церкви (а не только о Черепановых) за XVIII век – с 1773 по 1800 годы, самых сложных для прочтения

[44]. Эти таблицы здорово облегчили мой последующий труд и гарантировали отсутствие недосмотров при оформлении ответвлений родословного древа от чисто мужской линии к линиям происхождения жен Черепановых, ставших моими прародительницами

[45]. И, конечно, размещенные в табличном варианте записи – а они заменяют собою более полутора сотен находящихся в иркутском архиве листов метрических книг – помогут исследователям всех верхнеленских фамильных линий. Хорошо, если кто-нибудь продолжит заполнение таблиц метриками вплоть до 1920 года и опубликует их, но это – кропотливая работа на несколько месяцев.

При этом я не стал экономить силы – и советую так же поступать другим – и привел в перечне о рождениях полные данные метрических записей о восприемниках. И такие данные являются важнейшим, зачастую уникальным источником верного составления родословных, ведь они по начало XIX века содержали ссылки на родственные отношения крестных отцов и матерей с отцами новорожденных, если они были самыми близкими родственниками, либо на то, чьей еще матерью, дочерью, женой или вдовой являлась крестная мать.

Кстати, в ходе работы над перечнями я сделал неожиданное для себя открытие. Оказалось, что в те даты до XIX века, которые обычно, по наивности, считаются днями рождений известных россиян, эти россияне были не рождены, а крещены. О самих же датах рождений официальных документов вообще не сохранялось. Как появился такой вывод? Расскажу.

Я обратил внимание на то, что первые четыре раза, когда верхоленские Черепановы давали своим дочерям имя Татьяна, в метриках об их рождениях указывалась исключительно дата 12 января. Так было в 1775, 1785, 1795 и 1807 годах. Добавлением к 12 января тринадцати дней разницы в датах между старым и новым стилем получается 25 января – общеизвестный Татьянин день. Вроде все закономерно: имя православной святой требовалось присваивать в день ее памяти

[46] родившимся девочкам. Но в изученных мною исследовательских работах о родословных утверждается, что в метриках приводились дни рождений младенцев и лишь позднее к ним были добавлены столбцы с датами крещений. И меня сильно удивило, как это женам верхоленских Черепановых удавалось в течение первой половины января с 1773 по 1817 годы не родить ни одной девочки в иной день, а попадать с такими рождениями четко на 12 января и поэтому давать им имя Татьяна.

Конечно, это могло объясняться редким совпадением. Но вот обработка большого массива метрических записей – о рождениях в XVIII веке детей всех верхоленских фамилий – показала часто повторяющиеся и солидные бреши с датированием метрик. К примеру, с 1 по 11 января 1776 года не было ни одной записи Верхоленской Воскресенской церкви о рожденных девочках, а 12 января их сразу три, и все – о тех же Татьянах. Или, скажем, с 22 мая по 12 июня 1788 года тоже нет ни одной записи, а на 13 июня выпадает их целых пять, и все – об Акилинах. То же самое произошло в 1790 году, но «на выходе», опять же 13 июня, оказалось уже шесть Акилин. Аналогичная картина с рожденными мальчиками. В частности, с 4 по 17 февраля 1797 года метрических записей о них вовсе не было, а 21 февраля их три – об Евстафиях. Разумеется, это означает, что в условиях навязанной церковью обязанности называть детей в дни крестин исключительно именами «дежурных» православных святых родители дожидались, когда наступит день «раздачи» желательных им имен, и тогда шли регистрировать новорожденных. Ждать с крещением младенцев приходилось и для того, чтобы избежать присвоения однополым близнецам одинаковых имен. Так, верхоленец Петр Шеметов в 1798 году принес своих дочек-близняшек на крещение с разрывом в день, что позволило назвать их по-разному – Параскевой и Настасией. А Филипп Шелковников ждать не стал и дал своим младенцам одни и те же имена: сыновьям в 1797 году – Никифор, дочерям в 1798 году – Ирина.

Вместе с этим открытием я нашел ответ на интересовавший меня с детства вопрос – почему прежде столь почиталось празднование дней именин и зачастую они воспринимались как дни рождений? Ответ оказался на удивление прост: других-то дат, связанных с рождениями, кроме дней крестин, в стародавние времена в документах даже и не фиксировалось и о них не помнили!

«Мои» церкви стали приводить в своих метрических книгах по две даты – рождения и крещения – с 1806–1807 годов

[47]. Также по две даты – смерти и отпевания (погребения) – появились в них только в первой половине 1838 года.

Глава 3

Раскопанные истоки

В начале моего исследования я вынужденно повторил путь, пройденный специалистами иркутского архива для составления в 2012 году справки о Черепановых.

В поиске семей, в которых были Василий и Георгий Матвеевичи Черепановы, в разделе «Деревни Куртухайской крестьяне и их семейства» исповедной росписи Верхоленского Воскресенского собора Иркутской епархии за 1916 год

15, обнаружились упоминания о четырех Георгиях Черепановых. Один из них носил отчество Илларионов и был возрастом четырех лет; второй – Даниилов – пяти, третий – Петров – пятидесяти семи лет. Четвертый же – Георгий, шестнадцати лет (около 1900 года рождения, как и мой дед), был приведен без отчества, но с пометкой, что он – брат главы дома Василия Матвеева Черепанова, двадцати четырех лет. Здесь же вписана шестилетняя Капитолина, и это имя мне известно по рассказам моей тети Риммы Георгиевны Михеевой как имя сестры моего деда. Других Капитолин в деревне не было. То, что именно этот Георгий – мой дед, никаких сомнений не возникло.

В разделе «Крестьяне Кортухайского селения» более раннего документа – исповедной росписи Верхоленской Воскресенской церкви за 1872 год

16 – надо было искать уже Матвея – моего прадеда. Там приведены только два Матвея Черепанова. Первый из них с отчеством Илларионов в возрасте тридцати одного года, и он вряд ли мог к 1900 году, к тому времени в свои почти шестьдесят лет, стать отцом моего деда и, тем более, к 1910 году, примерно в семьдесят, – отцом его сестры Капитолины. Второй – Матвей, трех лет, указан как сын Данилы Васильева Черепанова, имеющего возраст тридцати пяти лет (около 1837 года рождения), и Евдокии Васильевой, тридцати четырех. Значит, наиболее вероятно, что они и есть мои дважды прадед и прабабушка, а имя моего трижды прадеда – Василий. И, действительно, в последующем метрическими записями подтвердится, что Георгий и Капитолина рождены от Матвея с отчеством Даниилов.

В разделе о крестьянах Кутурхайской деревни самой древней из сохранившихся исповедных росписей Верхоленской Воскресенской церкви – за 1843 год

17 – говорится только о двух Василиях Черепановых. Один – с отчеством Яковлев, восемнадцати лет, – в силу своего возраста не мог иметь сына, рожденного в 1830-х годах, да и такой сын в росписи его семьи должен бы тогда значиться, но не значился. В списке же семьи другого Василия с вполне подходящим для такого рождения возрастом двадцати девяти лет и его жены Анисии перечислен сын Даниил, семи лет. Других Даниилов или Данилов в деревне нет. Понятно, что именно эти Василий и Анисия – мои трижды прадед и прабабушка.

По росписи, вся семья Василия жила в доме во главе с Николаем Черепановым, пятидесяти четырех лет (около 1789 года рождения). Здесь же перечислены вторая жена главы дома Анастасия и четыре ребенка Николая от первого брака – Николай, Анна, Марфа и Елена

[48]. Из позднее же изученных метрических записей о рождении детей от кутурхайского крестьянина Василия Черепанова видно, что его отчество – Николаев. Да и, как я уже отмечал, мое пришедшее с наработанным опытом понимание порядка составления исповедных книг позволило увериться, что проживание в одном доме двух и более семей без уточнения, кем являлись главе этого дома младшие по возрасту члены другой или других семей, предполагало их родство как отцов и сыновей. Неопределенности не осталось: Николай был моим четырежды прадедом.

Такой путь к познанию имен моих предков по мужской линии вплоть до четырежды прадеда, или по шестое поколение передо мной, при счастливом наличии исповедных росписей, занял у меня от силы пару часов. Но вот исследование на большую глубину оказалось принципиально более затрудненным сразу по нескольким объективным причинам.

Во-первых, в Государственном архиве Иркутской области не удалось найти исповедные росписи Верхоленской Воскресенской церкви ранее 1843 года. Не обнаружено ни одной ее метрической книги до 1773 года, а также ряда книг за период с 1773 по 1843 год: их нет за 1779, 1782, 1796, 1799, 1802 и 1808 годы.

В Государственном архиве Иркутской области. Май 2016 г.

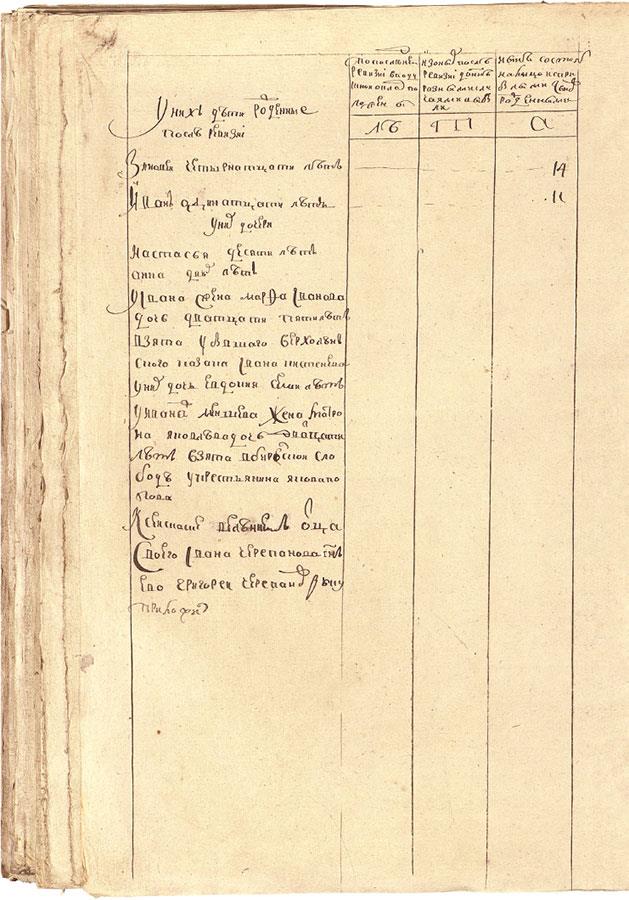

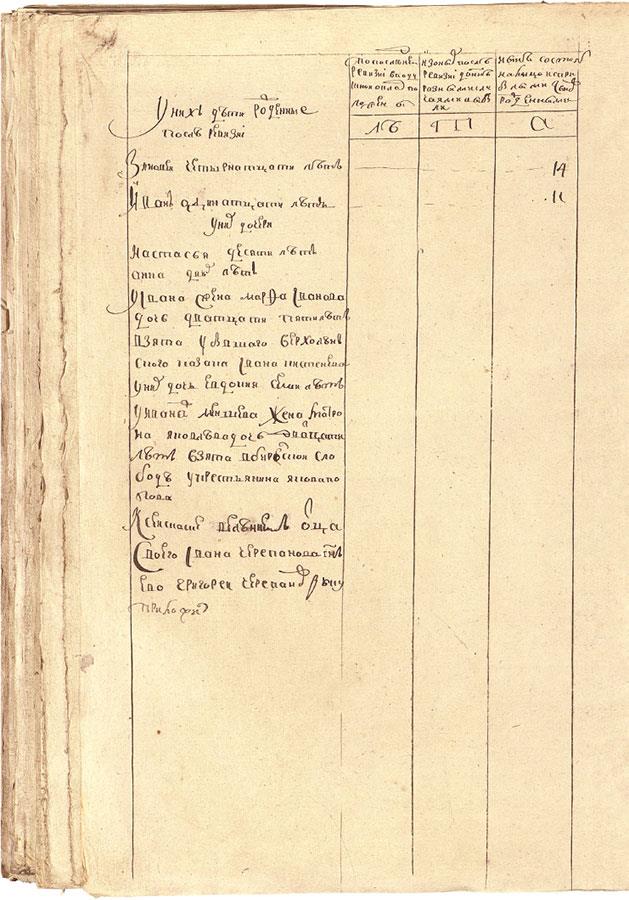

Во-вторых, чем древнее метрические записи, тем обычно сложнее их «расшифровка», особенно тем, кто не имеет солидного навыка работы с архивными первоисточниками. Старый текст отличается крайне непривычной для сегодняшнего дня манерой написания. Это и витиеватость, и сокращение слогов, и своеобразное изображение множества букв и буквосочетаний («в», «д», «и», «к», «н», «т», «ю», «кс», «ов»), похожесть ряда из них друг с другом (особенно «е» с «ю» или «и» с «к» и «н») либо, наоборот, непохожесть написания одних и тех же букв даже у одного и того же переписчика в одном и том же слове, и периодический вынос некоторых из них (чаще всего – «з», «л», «н» и «т») над основным текстом.

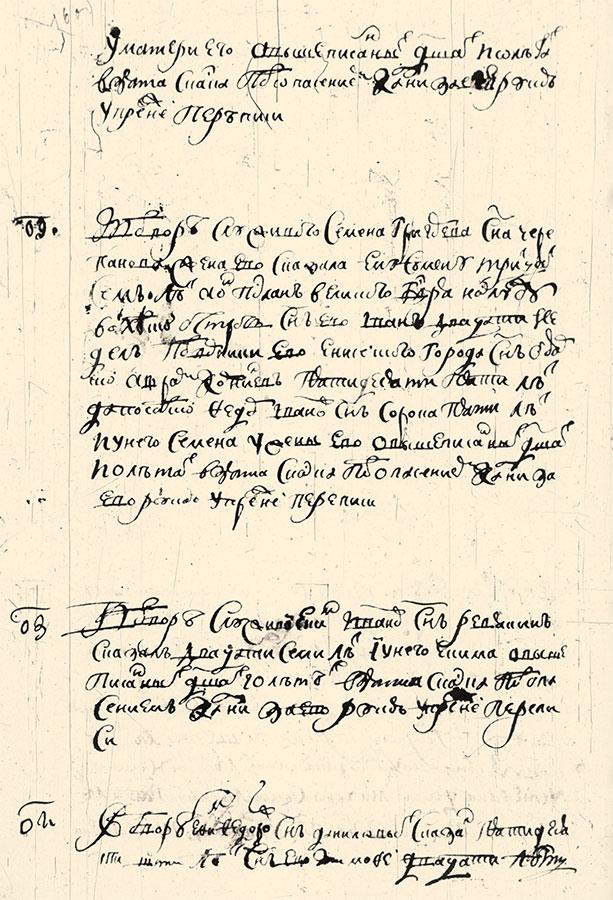

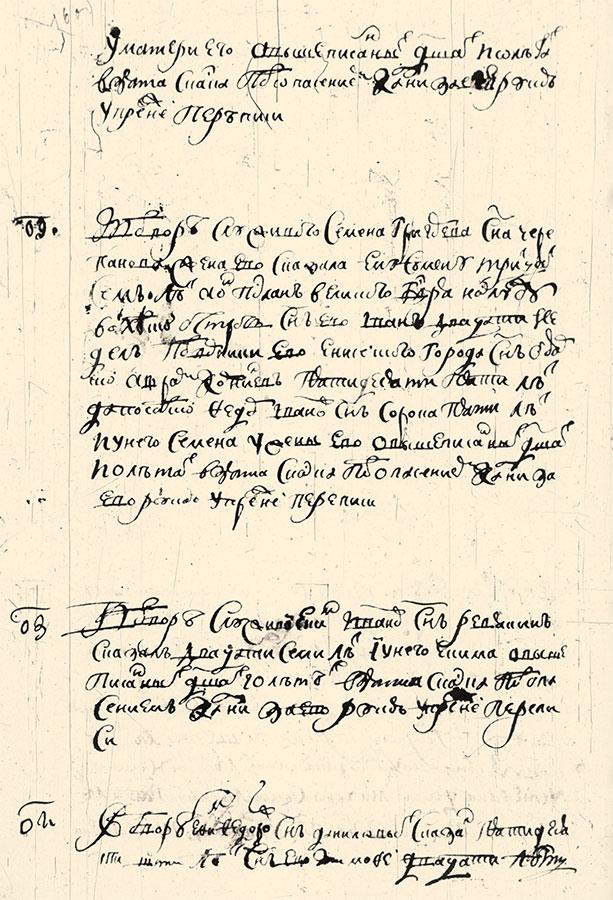

Для того чтобы каждый мог сам поэкспериментировать, приведу здесь копию страницы метрической книги Верхоленской Воскресенской церкви «о рождающих(ся) младенцах» 1775 года, где сосредоточены, пожалуй, все существенные трудности «зашифрованного» архивного письма. Мало кому удастся быстро, а то и совсем не быстро, понять записи

[49]. Впрочем, когда приходит навык, и ты возвращаешься к архивным документам повторно, удивляешься тому, как прежде можно было не понимать или неверно понимать вполне внятные написания слов.

В-третьих, только после 1809 года, да и то не всегда, в верхнеленских метрических книгах стали ссылаться на конкретный населенный пункт проживания прихожан при записях о бракосочетаниях. В записях же о родившихся и умерших такие ссылки появились как обязательные лишь с 1832 года. Это не позволяет видеть отношения приведенных событий к конкретным поселениям.

В-четвертых, имена и отчества обоих родителей начали приводиться в метриках о рождениях только с 1831 года. До того матери не указывались вообще, а у отцов назывались, за редкими исключениями, лишь имена и фамилии. Записи об умерших до 1831 года, а немного ранее – о повенчанных, также давались без указания отчеств. Это существенно усложняет установление, кто точно был записан отцом рожденного ребенка, кто заключил брак или умер. А, скажем, в 1780-х годах Верхоленская Воскресенская церковь регистрировала рождение детей иногда сразу от трех Иванов и двух Василиев Черепановых в год.

Наверняка именно по этим обстоятельствам специалисты Государственного архива Иркутской области не стали продолжать поиск и выяснять, от кого и когда был рожден Николай Черепанов, и прочерчивать нашу фамильную линию дальше к его предкам. Между тем указанный в исповедной росписи 1843 года возраст Николая, с учетом высокой вероятности ошибки в два-три года, о которой я уже писал, предполагало его рождение в 1786–1792 годах, а метрические книги за тот период сохранены полностью.

Исповедная роспись 1916 года. Фрагмент с семьей Василия Матвеевича Черепанова с братом Георгием (дом 312)

Исповедная роспись 1872 года. Фрагмент с семьей Даниила Васильевича Черепанова (дом 92)

Исповедная роспись 1843 года. Фрагмент с семьей Черепанова Николая и его сына Василия (дом 133)

Метрическая книга Верхоленской Воскресенской церкви 1775 года. Фрагмент о рождениях

Мещанин Иван

При изучении метрик Верхоленской Воскресенской церкви с 1786 по 1792 год, да и в целом по XVIII веку, за который они сохранились, выяснилось, что в них нет ни единого упоминания Кутурхая в каком-либо варианте написания его названия. Но зато вступающие в брак прихожане той церкви числились тогда исключительно жителями Верхоленского острога и венчались они как Верхоленского острога посадские, разночинцы, купцы, мещане и крестьяне. Всего за вышеприведенный семилетний период было зарегистрировано рождение от Черепановых тринадцати сыновей, и троим из них присвоено имя Николай. Так были названы рожденные в 1786 и 1788 годах

[50] сыновья купца Зиновия и мещанина Василия, но оба младенца умерли, не прожив и по полгода. Следующий за ними Николай родился в декабре 1791 года у мещанина Ивана Черепанова.

Очень долгое время, вплоть до 1825 года, в верхоленских метриках не упоминается каких-либо Николаев Черепановых, кроме Николая с отчеством Иванов. И при венчании в 1843 году вторым браком «Кутурхайского селения крестьянина Николая Иванова Черепанова» с тридцатиоднолетней девицей Анастасией, дочерью умершего станционного смотрителя Иванова Алексея

[51], был приведен возраст жениха в пятьдесят два года, что с уникальной точностью подтверждает его рождение именно в 1791 году. Ведь мы понимаем, что бракосочетание – это единственное событие, возраст участников которого назывался его непосредственными участниками. Николай уж наверняка знал, и лучше всех других, сколько ему лет. Поэтому я полностью уверен, что мой четырежды прадед Николай был рожден в 1791 году от Ивана, и мещанин Иван Черепанов – мой пятижды прадед.

Следующей же задачей стало определить происхождение самого Ивана, каковых среди Черепановых того периода в Верхоленском остроге оказалось несколько. И мне повезло разрешить такую задачу с высочайшей долей вероятности.

В метрике о рождении Николая восприемниками младенца были названы Василий и Татьяна как сын и дочь отца новорожденного. Наверняка она – «та самая Татьяна», что приведена в одной из первых сохранившихся метрик Верхоленской Воскресенской церкви о Черепановых: с таким именем в январе 1775 году была рождена дочь «у посацкого Ивана Григорьева Черепанова». Она к концу 1791 года достигла почти семнадцати лет, а из множества изученных метрических записей я видел, что это – тот возраст, когда девушек часто приглашали на крестины восприемницами, вероятно, заодно устраивая им на церковной церемонии что-то вроде общественных смотрин для последующего замужества

[52]. Сведений же о других Татьянах, чьим отцом был какой-либо Иван Черепанов, не обнаружено.

Интересно, что на протяжении последующих с 1775 года четырнадцати лет в метриках о рождении у Черепановых детей ни разу не говорилось об отчестве ни одного из их отцов

[53]. А здесь оно было приведено как будто специально для подсказки, благодаря чему удалось узнать имя теперь уже моего шестижды прадеда – Григория. Кстати, та запись о рождении Татьяны окажет неоценимую помощь, даст ключ к решению другой важной задачи исследования – о выяснении происхождения жены Ивана Григорьевича, моей пятижды прабабушки. Но об этом – позже.

Из метрических записей с упоминанием Григория выяснилось, что, кроме Ивана, у него были сыновья Зиновий и Никифор

[54], дочери Настасия (Анастасия), Анна и Татьяна

[55], а также то, что он умер в 1792 году в возрасте шестидесяти девяти лет (значит, рожден около 1723 года). Но оставалось неизвестным, кем ему приходились перечисленные в метрических книгах последней четверти XVIII века в качестве отцов рожденных младенцев Иван большой, Иван малой

[56], Козьма, Петр с отчеством Иванов

[57] и два Василия (один из которых был родным братом Козьмы и носил отчество Иванов

[58]), а также умерший в 1778 году в возрасте восьмидесяти девяти лет (около 1689 года рождения) «верхоленской мещанин Иван Федоров сын Черепанов». Сохранившиеся же записи из метрических книг за 1789, 1804 и 1811 годы об Иванах, умерших соответственно в возрасте пятидесяти шести, пятидесяти трех и шестидесяти пяти лет, за 1820 год о Василии и Петре, умерших шестидесятитрех- и пятидесятилетними, в прояснении дела особо не помогли.

Я потратил уйму времени на детальное изучение других метрик, главным образом о восприемниках, и исповедной росписи 1843 года, строил долгими вечерами на листе ватмана в съемной иркутской квартире множество схем в попытке определить достоверную версию родственных связей Григория с вышеуказанными персонажами. Однако таких версий, не имеющих явных изъянов, внутренне непротиворечивых и поэтому вполне подходящих, получалось немало. Ведь тот же Иван Федорович Черепанов с примерно одинаковой вероятностью мог быть и отцом, и дядей, и братом, и даже дедом Григория. Да мог статься и просто однофамильцем. А в подобных случаях не одна единственная, а несколько правдоподобных версий – это, значит, почти ничто.

Тогда я понял, что без сказок не обойтись. Ревизских сказок. Так оригинально для сегодняшнего восприятия назывались перечни семей, что составлялись со слов, то есть сказов, или сказок их глав в период переписей жителей Российской империи. Такие переписи организовывались властями в интересах подушного налогообложения населения, и сказки ревизуемых давались под присягой. Как и в исповедных росписях, в ревизских сказках приведены списки граждан по населенным пунктам и сословиям с указанием главы каждого из семейных домовладений, его возраста, имен членов семьи со ссылками на их отношения к главе семейства и возраст. Всего было назначено десять таких ревизий. Первая проводилась в 1719–1727 годах по указу Петра I, последующие – с различной периодичностью вплоть до 1859 года.

Купцы из ревизских сказок

Подавляющее большинство сохранившихся до наших дней «доревизионных» переписных книг и сказок по трем первым ревизиям находятся в Москве в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА), по более поздним ревизиям – как правило, в государственных архивах соответствующих областей. Однако, к сожалению, по описям к фондам Государственного архива Иркутской области я не нашел ни одной ревизской сказки по Верхоленску, и до сих пор их местонахождение мне выяснить не удалось, не знают о нем и сами сотрудники архива

18.

Поэтому оставалась надежда только на РГАДА. И для начала по разрозненным комментариям из интернета, затем – по размещенной на сайте московского архива информации я узнал, что материалы переписей населения России с 1709 по 1767 год хранятся в делах его фонда № 350 «Ландратские книги

[59] и ревизские сказки». Он наиболее популярен среди исследователей родословных, все содержащиеся в нем дела оцифрованы, доступны для изучения без предварительного заказа и удобны для ознакомления в электронной базе данных читального зала

[60]. К сожалению, того же нельзя сказать, например, о фонде № 214 «Сибирский приказ

[61]», содержащем переписные книги конца XVI – начала XVIII века, которые выдаются по предварительному заказу в виде микрофильмов (рулонной фотопленки шириной 35 мм), и приходится изучать их на неудобных аппаратах, произведенных еще в 1960-е годы.

В опись 1 к фонду № 350 включены пятьсот две единицы хранения (архивных дел) с материалами переписей жителей многих регионов России за 1709–1718 годы, но ни по содержащемуся в самой описи географическому указателю, ни по полному перечню аннотаций мне не удалось обнаружить в той описи ни одного дела по Верхоленску или любому другому иркутскому поселению.

Аналогичный результат – по материалам первой ревизии, дела с которой, по идее, должны бы находиться в описи 2 к фонду, что содержит документы первых, вторых и третьих ревизских сказок населения всей Российской империи. Я разыскивал сказки этой ревизии не только по географическому указателю к описи, но и изучил аннотации к каждому из перечисленных в описи четырех тысяч трехсот четырнадцати дел, однако все безуспешно. Да и вообще с этой ревизией по Верхоленскому острогу и в целом по Иркутскому и прилегающим к нему уездам, где могли бы оказаться верхоленские сказки, какая-то мутная история.

Читальный зал РГАДА

В том, что такая ревизия там проводилась, сомнений нет: это подтверждается как архивными документами второй иркутской ревизии с перечислением фамилий и имен подпавших под прежнюю перепись персонажей и произошедших с ними изменений, так и упоминаниями итогов той ревизии в ряде работ по истории Иркутска. Известно даже, что первая ревизия податного населения Сибири велась Переписной канцелярией полковника князя Сонцова (Солнцева) – Засекина со штаб-квартирой в Тобольске. Вот только в таких работах нет конкретных ссылок на архивное дело с ревизскими сказками. А, скажем, в книге «Иркутск. Материалы для истории города XVII и XVIII столетий», выпущенной еще в 1883 году по спискам Московского архива Министерства юстиции России, приведены перечни тех, кто попал в переписи 1684, 1686 и 1698 годов, в сказки второй и третьей ревизий и выбыл после первой ревизии, но сообщается, что «книги первой ревизии 1722 г. в делах сказанного архива не оказалось». А ведь Московский архив Министерства юстиции – пожалуй, единственное архивное учреждение

[62], где, в принципе, могли храниться ревизские сказки, чтобы впоследствии перейти в РГАДА. Однако, как уже замечено, в специально предназначенном для этих сказок фонде № 350 их нет.

Несмотря на долгие поиски, не обнаружились они и в фонде № 214 «Сибирский приказ», где размещено множество материалов по переписям населения Сибири, включая все те, что приведены в вышеуказанной книге по истории Иркутска

[63], нет ссылки на них в специальном ученом «Обозрении столбцов и книг Сибирского приказа в 1592–1768 годах», составленном в 1894 году выдающимся историком-археографом Николаем Николаевичем Оглоблиным

[64]. Документов первой иркутской ревизии не нашлось и среди девяти сотен дел фондов № 1025 «Иркутская провинциальная канцелярия» и № 1121 «Иркутская приказная изба». В то же время я не увидел ни в одной работе, ни в каком-либо комментарии исторических исследователей сведений о том, что такие документы утеряны. Значит, их поиски стоит продолжать.

Зато мне посчастливилось сразу найти по описи две нужные мне сказки второй ревизии, проводившейся в России с 1744 по 1747 год. Они содержатся в архивном деле № 1056 «Ревизские сказки. Иркутск» под аннотацией: «Книга переписная посадских людей, разночинцев, цеховых и дворовых г. Иркутска, посадских людей, разночинцев, монастырских, государственных крестьян и ссыльных Китойской волости, Кудинского присуда, Идинского, Бельского, Верхоленского, Балаганского острогов, слобод и деревень Иркутского уезда».

Ревизские сказки 1744 года посадских Верхоленского острога.

Фрагмент с семьей Черепановых (пункты 7610–7613)

Ревизская сказка 1762 года купца Верхоленского острога Черепанова Ивана (лиц.)

Ревизская сказка 1762 года купца Верхоленского острога Черепанова Ивана (оборот)

Там перечислено более десяти тысяч мужчин (в сказках второй ревизии приводились лишь ревизуемые души мужского пола), из которых под пунктами 7567–8047 записаны «Верхоленского острогу посацкие» и «Верхоленского острогу разночинцы»

19. Позже я пришел к выводу, что отсутствие в перечне крестьян объясняется отнесением занимающихся тогда земледелием жителей Верхоленска и приписанных к нему деревень к сословию разночинцев – выходцев из казаков. Все же другие интересные для моего исследования поселения показаны чисто крестьянскими, и в эту ревизскую сказку вошли триста сорок крестьян из Манзурской и Верхоманзурской деревень, четыреста пятьдесят девять – Бирюльской слободы, сто тридцать девять – Качинской деревни и двести один крестьянин Киренского монастыря Ангинской заимки (всего одна тысяча сто тридцать девять мужчин)

20.

В сказках указано сто шестьдесят семь посадских

[65] Верхоленского острога. Особо много среди них Малцовых, Поповых и Тюменцовых. Разночинцев

[66] же, в раздел которых включены также ссыльные, – триста четырнадцать, большинство из них опять же Тюменцовы, а также Бутаковы, Кистеневы, Козловы, Пермяковы, Толмачевы и Хабардины. Соответственно, все ревизуемое мужское население Верхоленского острога, без учета отсутствующих в сказках казаков, в год проведения второй ревизии состояло из четырехсот восьмидесяти одного человека. И были они представителями девяноста трех фамилий

[67].

В семье Черепановых – Иван в возрасте пятидесяти трех лет (в зависимости от того, на какой год проведения ревизии мог быть указан его возраст, – а я его вначале не знал, – он от 1691 до 1694 года рождения) и его сыновья Григорий, девятнадцати лет, Иван, шести, и «Иван же», четырех лет

21. Больше носителей такой фамилии в Верхоленском остроге тогда не было, что, безусловно, прояснило главное, «пазл сложился»: Иван Федорович Черепанов, умерший в 1778 году в указанном в метрике возрасте восьмидесяти девяти лет, – никто иной, как глава семейства Черепановых из ревизской сказки. Он – отец моего шестижды прадеда Григория и, значит, мой семижды прадед.

Стало понятным и то, что двое тезок – младших сыновей Ивана Федоровича – были теми самыми Иванами большим и малым из метрик последней четверти XVIII века. Почему теми самыми? Да потому, что они – братья с одинаковым именем, что бывало не так часто. И, исходя из приведенного в ревизской сказке возраста, ни один из них не успевал стать отцом двоих других родных братьев Иванов (названных бы тогда тоже большим и малым), чтобы те заимели уже в 1776 и 1778 годах, как то следует из метрических книг, собственных детей. Действительно, от 1744–1747 годов, когда проводилась вторая ревизия и Иванам было шесть лет и четыре года, до 1776 и 1778 годов, когда от «метрических» Ивана большого и Ивана малого впервые были рождены дети, прошло максимум тридцать два и тридцать четыре года, и к тому периоду этим Иванам исполнялось всего по тридцать восемь (1776 год – 1744 год + 6 лет = 38 лет Ивану большому и 1778 год – 1744 год + 4 года = 38 лет Ивану малому), а это вряд ли достаточно, чтобы любому из них дважды обзавестись внуками. К тому же из метрических книг Верхоленской Воскресенской церкви столь большое количество Иванов Черепановых в те времена не усматривается.

Отцом двух Иванов из тех метрик конца XVIII века не был и Григорий, ведь уже стало известным, что у него имелся собственный сын Иван без дополнительных приставок к имени. Значит, этому его сыну – Ивану Григорьевичу – Иван большой и Иван малой приходились дядями.

Федор Черепанов, который, судя по отчеству Ивана Федоровича, был его отцом и моим восьмижды прадедом, не вошел в перечень ревизуемых верхоленских посадских из-за своей смерти до второй ревизии. Об этом говорится в деле № 1057, озаглавленном как «Книга города Иркуцка и Иркуцкого уезду кто имяны мужска пола душ из прежней переписи полковника князя Солнцова-Засекина, тако ж из приписных после оной переписи умершие, взятые в рекруты, бежали и другими разными случаи убыло». В ней приводятся изменения ревизуемого населения по сравнению с первой ревизией, которые обычно служили одним из фактических обоснований результатов уже второй ревизии при сдаче в переписную канцелярию. И в ее разделе под названием «Верхоленского острога посацкие» в перечне «Померло» приведен Федор Черепанов

22. Но точный год его ухода из жизни остался невыясненным.

Из той же книги

23 следует, что на общее изменение числа (двадцать три человека) включенных в первую ревизию верхоленских посадских повлияли смерти шестнадцати человек, зачисление четверых в рекруты, ошибочное повторное указание двоих и побег одного. Число же разночинцев изменилось на сто пятьдесят пять: умерло девяносто семь, взято в рекруты пятнадцать, бежало одиннадцать, определено в посадские по Верхоленску – шесть, в посадские по Иркутску – один, вписано двоекратно – три, переведено в Бирюльскую слободу – четыре, вступило в острог в казаки – четыре, в казаки определено – тринадцать, а один определен в дети боярские

[68]. Кстати, об этом сыне боярском – Михаиле Полуектове: в ходе исследования происхождения жен моих предков выяснилось, что он был моим семижды прадедом.

Очень жаль, что вторая ревизия собирала сведения исключительно о мужчинах. Когда эйфория от моей первой «встречи» с Иваном Черепановым и его сыновьями прошла, я вновь и вновь возвращался к их списку. К списку, где на дне страницы ревизской сказки находился отец семейства. И на меня из далекой середины XVIII века как будто веяло тоской мужского одиночества. Но ведь было понятным, что это впечатление – наверняка ложное, и в семье Ивана Федоровича была любящая жена – мать Григория и его братьев. И вполне могло статься, что в момент составления ревизской сказки семьи Черепановых в их доме слышались голоса еще молодых сестер Григория и двух Иванов.

Это подтвердилось при изучении сказок третьей ревизии, проводившейся в России с 1762 по 1764 год. Они фактически продолжали вторую ревизию: повторяли ее данные по фамилиям, именам и возрастам ревизуемых в прежней очередности, но без нумерации, и давали дополнения по возрасту, достигнутому теперь уже к третьей ревизии, а также по рожденным после второй ревизии сыновьям. Сказки третьей ревизии бесценны тем, что в них перечислялись также жившие на тот момент матери, жены (вдовы), сестры, дочери с указанием их возрастов и еще – по матерям и женам назывались их отцы, а по замужним сестрам и дочерям – их мужья.

Моя рекомендация: из-за большого объема сложночитаемых материалов третьей ревизии и прежней очередности перечисления имен ревизуемых поиск мужских персонажей для составления родословных надо начинать со сказок второй ревизии. Найдя их в конкретном населенном пункте, будет легко сделать то же самое по списку жителей аналогичного населенного пункта в сказках уже третьей ревизии, если определить критерием поиска их возраст на дату второй ревизии. Скажем, Григорий Черепанов приведен на начальных страницах сказок второй ревизии Верхоленского острога в возрасте девятнадцати лет. Значит, его имя также будет находиться на начальных страницах сказок третьей ревизии, и для его ускоренного поиска надо читать не подряд все имена ее персонажей, но лишь те, в правом столбце от которых «По последней ревизии лета» приведен возраст девятнадцати лет.

Сначала материалы третьей ревизии со списком жителей Верхоленского острога я нашел в архивном деле № 1059 «Иркутские ревизии» под аннотацией: «Сказки о разночинцах, ямщиках, государственных и монастырских крестьянах, мастеровых и работных людях Сибирской суконной фабрики содержателей Петра Яковл. Боровского и Ив. Григ. Бестужева, Талкинской трети, Идинского, Бельского, Балаганского, Верхоленского острогов, Верхоленского дистрикта Иркутского уезда»

24. Судя по общей преамбуле к перечням верхоленских семей, итоги их ревизии сводились в единый отчет 17 апреля 1762 года. Но о них я расскажу ниже.

Все же мои попытки найти по аннотациям дел описи 2 к фонду № 350 третьи ревизские сказки верхоленских посадских, где должны быть перечислены Черепановы, оказались тщетны, что вызывало страшное разочарование. Но ровно до той поры, пока я верил в безошибочность самих аннотаций

[69]. А в конце концов взял да и пролистал все электронное архивное дело с не относящимся к Верхоленску названием «Сказки купцов, посадских людей и цеховых г. Иркутска» под № 1058. Оказалось, ох как не зря! После материалов третьей ревизии по городу Иркутску

[70] там нашлись ревизские сказки по острогам Иркутского уезда, включая Верхоленск. И, конечно же, – целая кладезь полезнейшей для моего исследования информации.

Эти сказки верхоленских посадских

25, составленные разными датами 1762 года, по форме отличаются от той, что применялась по разночинцам: сведения о посадских семей проводятся не общим списком, где о главах семей говорилось в третьем лице, а каждой семье отводится отдельная страница или лист, и запись ведется от первого лица – главы семейства. В преамбуле ко всем ним сказано: такой-то посадский или купец «дал сию сказку о положенных в Верхоленском остроге по последней 1747 года

[71] ревизии в подушном окладе и с того числа разными случаями убылых и после того вновь рожденых объявляю на самой истинне без всякой утайки. А буде впредь в сем обличен явлюсь в том повинен будь положенного по указам тяжкаго штрафа без всякого милосердия». В конце сказок – собственноручная подпись того, кто «К сей сказке руку приложил», если он – глава семейства. Есть и дополнительные приписки – «по велению», когда подписант – член семьи, действующий по поручению ее главы, либо – «по прошению», когда подписант таковым не являлся.

Всего в сказках посадских Верхоленского острога десять семей во главе с купцами – Иваном Багатыревым, Романом Зуевым, Григорием Козловым, Дмитрием Мичуриным

[72], Дмитрием Молевым, Михаилом Незговоровым, Афанасием Соловьевым, Леонтием Тюменцовым, Фомой Уваровским и Иваном Черепановым, и двадцать восемь «некупеческих» посадских семей под фамилиями Безродные, Быковы, Высоцкие, Дорофеевы, Захаровы, Козловы (две семьи), Коркины, Куницыны, Лазаревы, Малцовы (две семьи), Никитины, Пихтины, Поповы (три семьи), Савиновы, Селивановы, Смертины, Созоновы, Тюменцовы, Уваровские (четыре семьи), Чирковы и Шишкины.

Надо знать, что в тот период полагалось считать купцами не только торговых людей, но и городовых докторов, аптекарей и лекарей, судовых промышленников, а также ремесленных мастеров, и за купечеством закреплялись предпочтительные права на занятие торгово-промысловой деятельностью с обязанностью по уплате подушной подати в сорок алтын в год. Однако, судя по тому, что в третьей верхоленской ревизии купцы выделены из общего списка посадских (в отличие, например, от ревизии г. Иркутска), они были «чистыми» купцами – торговыми людьми.

Сказке Ивана Черепанова отведен двусторонний лист

27, и его семья по очереди перечисления – десятая среди всех посадских и вторая из купеческих, после Ивана Багатырева. На дату ревизии Ивану – семьдесят один год (теперь понятно, что он 1690 или 1691 года рождения

[73], и в метрике о его смерти в 1778 году возраст завышен всего-то на один-два года). Его жене Мавре, дочери казака Тимофея Тюменцова, – пятьдесят девять лет

[74], сыновьям Григорию, Ивану большому и Ивану малому – соответственно тридцать семь лет, двадцать четыре и двадцать два года, а двум дочерям с одинаковыми именами Матрона – тридцать четыре года и тридцать лет. Но они уже не в отчем доме, а отданы в Верхоленском остроге взамужество. Первая стала женой обывателя Андрея Падерина, вторая – купца Якова Дорофеева.

Далее перечислены: жена моего шестижды прадеда Григория Анисия в возрасте тридцати пяти лет – она дочь верхоленского казака Ивана Нечаевского – и дети Зиновий, четырнадцати лет, Иван – одиннадцати, Настасья – десяти и Анна – девяти лет. Понятно, что Анисия – моя шестижды прабабушка, а ее отец Иван Нечаевский – мой семижды прадед. И я уже знал, что через тринадцать лет, в 1775 году, сестра моего пятижды прадеда Ивана Григорьевича Анастасия выйдет замуж за иркутского цехового Федора Летосторонцева, а младшая сестра Анна – еще через три года – за канцеляриста Верхоленского комиссарства Василия Петрова, он же – Шеметов

[75].

У Ивана большого – жена Марфа, двадцати пяти лет, из семьи верхоленского казака Ивана Кистенева, и семилетняя дочь Евдокия, которая в 1778 году станет женой мещанина Ивана Уваровского.

У Ивана малого – жена Матрона, двадцати лет, и детей пока нет. Сказано, что Матрона – дочь крестьянина Бирюльской слободы Якова Попова, но позже выяснится неверность этой записи. На самом деле, отец Матроны – бирюльский крестьянин Яков Дмитриевич Силин

[76]. Как я установил впоследствии, Иван малой и Матрона – тоже мои шестижды прадед и прабабушка, ведь их трижды правнучка Любовь Черепанова (эта ее фамилия – и по происхождению, и по мужу) стала в 1900 году мамой моего деда Георгия Матвеевича.

Перечень семьи Черепановых в ревизию хотя и оформлялся от имени купца Ивана Черепанова, но «велением отца своего его сын Григорий Черепанов руку приложил»

[77]. И он в той ревизии «руку приложил» также к сказкам десяти других посадских семей. Что это означает? Может, мой шестижды прадед в Верхоленском остроге был одним из немногих грамотных или занимал какой-то общественный пост, обладал высоким доверием. Еще не знаю.

В том же архивном деле я нашел важную информацию, прежде не достающую для верного оформления веток общего фамильного древа Черепановых. Причем нашел почти случайно и далеко за основной ревизской сказкой в одном из дополнений к ней и после дополнений к сказкам г. Иркутска и нескольких острогов. В нем: «1763 году ноября 1 дня в силе Ея императорского величества из иркуцкого магистрата указу в Верхоленску у земских дел верхоленской посацкий Иван Федоров сын Черепанов сказкой объявил на самой истинне без всякой утайки, что у нижеписанных детей моих после поданных сказок имеюца вновь рожденныя их дети. А имянно: у Григорея вновь рожденой сын Никифор, 5 мес., у Ивана вновь рожденой же сын Василей, 9 мес., у Ивана же вновь рожденой сын Козма, год. К подлинной сказке велением отца своего Ивана Черепанова сын Григорей Черепанов руку приложил»

28.