Литературно-художественный журнал

Могучий Русский Динозавр № 2. 2021 г.

Музыка | Екатерина Квитко

Начну я с этого: «Серёжа, когда я умру, ты помни одно: ничего дорогого не покупай, всё должно быть скромно. И дорогих обрядов не проводи. Это всё равно не спасёт меня от грехов», – корявым медицинским почерком написала бабушка в зелёной тетради.

Дедушку я никогда не видел. Отец его не помнит. А в семье о нём всегда молчали. Есть у детей странность, которая огорчает взрослых, – переворачивать всё в коробках, сундуках, рыться в шкафах. Думаю, это всего лишь попытка исследовать мир, а, может, найти в нём нечто чудесное, небывалое. Правда, тогда мной двигало не любопытство, я просто, даже непроизвольно, рылся в чёрно-белых снимках. И вот на одном из них стояла моя бабушка с каким-то мужчиной – его лицо было вырезано, а тело проколото иглой с чёрной ниткой. Я тогда побежал к бабушке и спросил: «Что это?». Она ждала своих музыкантов, явно нервничала и потому, наверное, закричала: «Он сволочь, сволочь, сволочь!». Я скорчился, оглушённый, поражённый её гримасой. Откричавшись, она успокоилась и ушла размещать в большой комнате пианистов, я их, правда, так и не увидел, но казалось, слышал тихие разговоры и музыку. О дедушке я перестал спрашивать, да никто и не знал, жив он или умер. Я видел другие фотографии с его лицом. Он стоял посреди поля в котелке и курил. Кинематографичный человек. У них с бабушкой ведь была же какая-то любовь, раз родился отец.

Мой отец не общается с нами. Но ведь у него тоже была когда-то любовь с матерью своих детей – меня и Софьи. Браки, проколотые иголкой и перешитые чёрной ниткой, сидят у меня в голове с детства и убивают представление о любви. Но я люблю музыку. Всё детство я ходил с бабушкой встречать музыкантов. Прибирался как мог в овальной комнате. Слышал разговоры и музыку. Я поглаживал струны виолончели и остро слышал сосредоточенное, напряжённое молчание Софьи.

– Ну, за тебя я спокойна, – послышался мамин взгляд на Софью. – А вот Александр…

Бабушка умерла через месяц после своего девяностолетия. Конечно, я соглашался, что бабушка странная, с особенными взглядом на мир и слухом к его тайным звукам.

– Это самое безобидное, – сказал про неё отец. – Если она что и любила, то это смерть.

Как только она преставилась, в комнате нашли ту тетрадь, исписанную корявым медицинским почерком. На обложке было написано: «Памятка Серёже, когда я умру».

«Сёрежа, когда я умру, труп не вскрывать. Карточка моя в поликлинике, там все данные. По христианскому обычаю труп должен час быть в покое, то есть никто к нему не должен подходить. Всё должно быть тихо, спокойно. На шее у меня обязательно должен быть крестик. И обязательно по христианскому обычаю в церкви провести обряд. Причастить, отпеть (ну это я так пишу, я считаю, что батюшка знает, что нужно делать с покойником). При покойнике все зеркала должны быть в комнате закрыты. Я к смерти себя всю жизнь готовила. Крест, молитва, иконка – я всё завернула в белый платочек. Фото в рамке. Платочки головные и платочки носовые лежат в мешке. Юбка и кофта. Их на покойника легче надевать, чем платье, поэтому я платье не пошила. Кружавчики белые. Их много. Они для гроба. Две простынки. Тапочки. Чулки. Платочек на головочку с зелёными полосками, беленький, тоненький. Гвоздиками прибивать обивку на гроб. И кружева. Поминайте меня обязательно в церкви. И обязательно моих родителей. Говорят, лучше всего поминать хлебными изделиями: булочками, пирожками, блинами. Буханку хлеба обязательно отнесите в церковь, положите на стол (там специальный). Серёжа, поставь свечку одну за упокой души всех-всех и прочитай перед иконой в церкви: „Помяни, Господи, во Царствии Твоём души усопших рабов Твоих: Трофима, Марию, Анатолия и всех православных христиан, прости им все согрешения, вольные и невольные, и даруй им Царствие Небесное“. Выкопать яму неглубокую, поставить крест христианский, надгробие сделать очень лёгкое – из железа, не гранитное. За работы при захоронении дорого не платить, дорогих обрядов не проводить, это ничего не поможет, кроме как тебе в убыток, но обязательно меня поминать дома – раздавать печенье или что-нибудь печёное, а в церкви ставить свечку за упокой души и заказывать хотя бы один раз в год, но лучше чаще, обряд об упокоении. Заплати за этот обряд тоже недорого и тут же закажи просфору за упокой, её желательно вам скушать, а если несколько просфор закажешь, то раздай их людям в церкви и скажи: „Помяните рабу Божию Любовь“. Обязательно провести обряд в церкви, называется он „Запечатать“, то есть землю взять в храме и рассыпать на могиле (ну знаешь же на чьей…) в форме креста. Поминайте меня. Есть такой поминальный день. Нужно узнать, когда он бывает.

И ещё. На это всё специальные средства, мы с тобой оговаривали. А деньги для Александра в татарском шкафчике, ключ от которого, я уверена, он никогда не забудет. Это моя воля, только ему и только на музыку».

Неверующие родители всё сделали, кроме мелкой могилы: по санитарным нормам это запрещено, странно, бабушка была медиком, она должна была это знать. А я всё ждал, когда придут музыканты сыграть на бабушкиных похоронах. Везде звучала музыка, я её слышал. Слышал ровно до тех пор, пока мама не сказала:

– Нет никаких музыкантов! – нервно вскидывая кисти, воскликнула она. – Не-ет! И не было никогда, была шизофрения…

Как нет? Ведь я же их…

А ведь я их, правда, никогда не видел.

Тогда до меня дошло. Бабушке всегда хотелось петь, как служить – единственному, высочайшему слушателю. И музыканты будто были за нею, только их вырезали. Ножницы судьбы.

Удивительно короткий гроб. Лицо её с нарумяненными щёчками в траурных кружавчиках. Странное, словно бы притворное выражение его поразило меня. Я присмотрелся и услышал музыку.

А ключик нашёлся легко. Тайное это место знали только мы с ней.

Кума-Кума | Иван Гобзев

– Послушай, да хватит уже вести себя как маленькая девочка! Ты – не маленькая девочка!

– Почему это?

– Да потому что тебе сто пятьдесят два года!

– Ну и что? Ты хочешь сказать, я выгляжу на свой возраст?! А сам-то – старик, выглядишь на сорок пять!!!

Она обиделась. Схватила сумочку, выскочила и хлопнула дверью.

Ивану Андреевичу и правда было немало – сто восемьдесят пять, только сегодня исполнилось, и он годился ей в отцы. Да и выглядела она на двадцать.

Но сегодня был его день рождения, а она, придя, спросила:

– Что ты мне подаришь?

– Ужин в ресторане? – предложил он.

– Опять?!

– Но… Послушай, милая, сегодня же мой день рождения…

– Что?! Вот как? То есть, ты сейчас попрекаешь меня своим днём рождения? Эгоист!

И вот тогда она упала в кресло и принялась изображать рыдания. А он ей про маленькую девочку… Зря он это, конечно, – в нашем мире к людям надо быть снисходительнее, особенно к тем, кто перевалил за сотню. Потому что, хоть мы и научились жить вечно, мозг-то всё равно стареет быстрее, чем восстанавливается…

Она ушла.

И к счастью!

Потому что Иван Андреевич решил: с него хватит.

Хватит каждодневного лубезяро торопо и хуземяки лапору!

Сегодня, когда объявили обеденный перерыв, он, поднимаясь из-за стола, вдруг замер. Замер на месте в такой вот полувставшей позе и схватился за голову. Нет, у него ничего не заболело, он просто неожиданно осознал всю трагичность сложившегося положения.

Вот уже сто пятьдесят лет пять дней в неделю он ходит в этот офис и делает лубезяро торопо. Ровно в девять приходит, ровно в пять уходит, перерыв на обед с двух до трёх, часто – дедлайны, когда надо работать сверхурочно и даже в выходные. А по выходным давно опостылевшие развлечения…

И всё одно: лубезяро торопо, лубезяро торопо, лубезяро торопо. Однажды, впрочем, начальство пошло ему навстречу и предложило заняться хуземякой лапору. В итоге, он стал заниматься и тем, и тем и перестал видеть разницу. Да, он на хорошей должности, у него отличная зарплата, его любят и уважают, у него самая красивая девушка в Солнечной системе. Но камон! В сто восемьдесят пять у него нет семьи и даже постоянного дома! Он как вечный подросток… Всё ждёт чего-то и ждёт. А ничего и не происходит!

И что дальше? Тысячелетия? Вечность?

Он похолодел от ужаса. В чём смысл? Зачем? Разве для этого рождён человек? Это же какой самообман – иллюзия жизни! Жить, чтобы зарабатывать деньги для того, чтобы дальше жить, чтобы зарабатывать деньги для того, чтобы дальше жить, чтобы…

– Иван Андреевич! С вами всё хорошо? – его размышления прервала начальница отдела по корпоративным связям.

– Да-да, Марина, всё хорошо…

Ей было всего шестьдесят три, но выглядела она по моде – на двадцать. Хотя сейчас среди прогрессивной части общества популярна другая тенденция – выглядеть на свой возраст. Потому что это естественно. Иван Андреевич был отчасти согласен с этим: сам он выглядел на сорок с чем-то – быть юношей в своём возрасте казалось ему странным. Его начальник, Семён Иолактович, считал иначе и ходил в теле шестнадцатилетнего, хотя по слухам ему перевалило за четыреста.

Марина придерживалась средневековых взглядов, то есть изо всех сил хотела нравиться своей внешней, физиологической стороной.

– Иван Андреевич, от лица коллектива я хочу поздравить вас с юбилеем! Ура! Ура! Ура! Вам подарок! Вот!

Она протянула ему пакет.

В пакете был термос для чая с логотипом фирмы и подарочная карта магазина одежды номиналом в три тысячи.

Ивану Андреевичу стало грустно. Он сел на край стола и почесал бороду. Нет, он не рассчитывал получить в подарок новый самолёт или виллу у моря. Но этот трёхкопеечный термос? И карта, на которую он сможет купить себе разве что один ботинок в том магазине?..

Он задумчиво посмотрел в большое окно: там бесшумно взлетали корабли, распугивая чаек, и, перечеркнув небо белой росписью, исчезали в вышине за что-то скрывающими облаками. Они отправлялись в другие миры.

– Спасибо, Марина. А Семён Иолактович на месте? – спросил он, улыбнувшись ей.

– Да, – улыбнулась она в ответ. – Вам нравится?

– Очень.

Он поднялся, прошёл к кабинету Семёна Иолактовича и открыл дверь.

* * *

– Заходи, Иван! С днём рождения, кстати!

Семён Иолактович сидел в кресле: юный и немыслимо красивый. Впрочем, эта внешность мало кого могла обмануть – жесты, мимика, глаза Семёна Иолактовича выдавали в нём человека, привыкшего повелевать. Ещё бы: вот уже две сотни лет он руководил одной из крупнейших корпораций в мире в сфере шулепяки туру и протолебехозо. Говорят, что начинал он с самого дна, что был бедным индийским мальчиком, собиравшим мусор в Ганге. Потом он был послушником, затем монахом на Шри-Ланке и дошёл якобы до того, что медитируя вспомнил все свои предыдущие жизни. В конце концов он перебрался сюда и открыл своё дело.

– Семён, я решил уволиться, – с порога сказал Иван Андреевич.

Начальник удивлённо посмотрел на него.

– Вот ты меня сейчас поймал врасплох. Это чего вдруг? Конкуренты переманили? Проблема в деньгах? Ты же знаешь, это обсуждаемо, если в разумных пределах.

– Нет, ничего из этого.

– А в чём же дело?

– Я просто больше не хочу делать лубезяро торопо. Это… Извини, это идиотизм какой-то! Я всю жизнь занимаюсь этим и даже не понимаю, что это такое!

– Не горячись, Иван. Не хочешь – не делай! Тебя никто не заставляет. Займись фулоло хололотротолепе, например. Там непочатый край…

– Да это то же самое! Я больше не хочу!

– Ты говоришь, как маленький.

– По сравнению с тобой я и есть маленький. Тебе сколько?

Семён Иолактович повертел пальцами в воздухе:

– Я не люблю говорить о своём возрасте. Но планирую прожить ещё не меньше. Чего не скажешь о тебе. Ты ведь понимаешь, что, уйдя, ты не сможешь оплачивать медстраховку?

Да, Иван Андреевич это понимал. Поддерживать себя молодым и здоровым после ста стоит приличных денег.

– И всё же я решил, – твёрдо сказал он.

Семён Иолактович покачал головой.

– Дело твоё! Незаменимых, как ты знаешь, не бывает. Хотя, я думаю, это эгоистично с твоей стороны!

* * *

Иван Андреевич понял его намёк – самая красивая девушка в Солнечной системе требовала вложений. Потому что в сто пятьдесят два оставаться такой довольно сложно. Но он не сомневался, что она найдёт себе другого.

И Иван Андреевич улетел на Кума-Кума, планету земного типа в созвездии Стрельца.

Летел с пересадкой на Плутоне, потому что Плутон – транзитная зона, где проверяют документы и груз. Даже если груза особо и нет, как в случае Ивана Андреевича, всё равно проверяют долго.

О Кума-Кума ходят легенды. Райский островок во вселенной, единственная кроме Земли полностью пригодная для жизни планета в нашей галактике. Кума-Кума покрыта лесами, реками и морями, там исключительная экология и никакой вредной промышленности. Люди там живут в специальных автономных зонах и только тем и занимаются, что исследуют новые уголки планеты.

Разумных обитателей на Кума-Кума нет, но живые существа есть. Они настроены к человеку исключительно дружелюбно, не боятся его, да и люди никого не обижают. В тамошних лесах растут поющие деревья, и те, кто слушает их, впадают в безвременное блаженство.

Словом – настоящий рай.

И Иван Андреевич понял, что хочет провести остаток жизни в лесах, лугах и горах Кума-Кума. Ему хватит на это средств, хотя и придётся отказаться от части медстраховки с услугами по омоложению. И отлично, его это не пугало. Людям не нужна вечность – за вечность даже рай станет постылым. Всё, что угодно, превратится в подобие лубезяро торопо, если дать тебе на это целую вечность. Ценностью обладает только временное, преходящее, то, что можно и страшно потерять.

Поэтому каждый день на Кума-Кума в его сто восемьдесят пять, когда он станет дряхлеть буквально по часам, стремясь к своему естественному состоянию, будет для него полным смысла и жизни. Каждый день, ускользая, станет последним. И каждое новое утро станет бесценным подарком.

Он проведёт последние годы (или месяцы) в гармонии с природой, то есть так, как и должен жить человек. Да и кто знает, не даст ли ему созерцание поющих лесов новое, духовное бессмертие?

Сидя на Плутоне в очереди на проверку, Иван Андреевич перечитал все информационные материалы о Кума-Кума и понял, что потерял слишком много времени. Он должен быть отправиться туда ещё лет сто назад. Но лучше поздно, чем никогда.

* * *

Плутон не только транзитная зона, но и место обитания всяких отбросов общества. Тут и тюрьмы, и поселение для тех, кто из них освободился. Местные жители работают в шахтах по добыче камня и льда, которые никому не нужны. Некоторые вылетают на другие объекты пояса Койпера за более ценными ресурсами и билетом прочь отсюда, но, понятное дело, не многие возвращаются.

Плутон – серый и невзрачный мир, единственное место в Солнечной системе, где почти всё население до сих пор занимается физическим трудом. Притом цены здесь выше, чем на Земле, и приходится платить за довольно необычные вещи. Так, воздух с высоким содержанием кислорода здесь платный, а нет денег – дыши азотом. То же и с водой: хотя она добывается здесь же, производство стоит дорого, поэтому очищенная вода не для всех. Нет денег – соси метановый лёд.

Глядя в окно офиса транзитной зоны, Иван Андреевич обозревал этот мир и поражался тому, как в нём выживают люди. И ведь есть тут даже поэты, которые воспевали холодные ночи и тёмные дни Плутона.

– Долго ещё ждать? – спросил он начальника транзитной зоны.

– Может час, а может неделю, – недружелюбно ответил тот. – Как документы и груз проверят. Тут есть отель неподалёку. Идите, отдыхайте, посмотрите достопримечательности. Вам сообщат, как будет готово.

Иван Андреевич понимал его неприязнь. Местные не любят землян. Они считают, что земляне настоящей жизни не нюхали.

* * *

Иван Андреевич вышел и сразу прикрыл нос и рот ладонью – воздух был ужасный. Как этим можно дышать? Он хотел вернуться – купить баллон с маской, но до отеля в самом деле было недалеко, перейти площадь и всё. Да и не обязан ли он теперь потерпеть, как терпят миллионы людей, живущих здесь, – сейчас, когда он начал новую жизнь?

И он пошёл, задыхаясь и хватаясь за горло, вытирая слезящиеся глаза и часто останавливаясь. Он знал, что нужно привыкнуть, если ты тут не родился.

– Не подскажете, который час?

К нему подошли двое. Иван Андреевич заподозрил неладное, но всё же вскинул руку, чтобы посмотреть. Его толкнули в спину, он упал на землю и пока пытался подняться, чужие руки шарили по его карманам. Сопротивляться, тем более убегать не было сил – все уходили на то, чтобы просто дышать.

Когда он поднялся, грабители исчезли. У него забрали всё: деньги, часы, телефон и даже куртку с ботинками. В отель идти смысла не было. К тому же, он только сейчас заметил, что огни в отеле не горят, стёкла разбиты, а на заржавевших рольставнях в дверном проёме написаны оскорбительные слова в адрес жителей Земли.

Иван Андреевич пошёл обратно, в транзитную зону.

– Меня ограбили. Что мне делать? – сказал он начальнику транзитной зоны.

Тот не скрывал радости.

– Обратитесь в полицию, – улыбнулся он.

– Можете вызвать сюда?

– Не могу.

– Хорошо. Я могу взять у вас воздух и воду, а потом оплатить?

– Нет.

– А мои документы?

– Они отправились на проверку.

Иван Андреевич как был – босиком и в майке – снова вышел на улицу. Плутон смотрел на него сумеречно и враждебно.

* * *

До отделения Иван Андреевич добрался почти уже на четвереньках, не в силах идти из-за сильной одышки и кашля. Он написал заявление и спросил, что ему делать дальше. В ответ посоветовали устроиться на работу, чтобы прожить, пока не будут готовы документы, и выставили на улицу.

Иван Андреевич, опираясь на стены попадающихся на пути домов, пошёл по указанному адресу. Там находился Центр занятости имени Джерарда Петера Койпера. Ещё издали он заметил длинную очередь – местные стояли в ожидании работы.

Он занял место и сел прямо на каменные плиты, как и многие здесь. Виды вокруг были унылые и малообещающие, да и сам Центр занятости выглядел так, будто его бомбили.

Единственное, что утешало: он понемногу привыкал к местному воздуху. Правда, на коже началось какое-то раздражение, но он старался не обращать внимания.

На следующий день в обед подошла его очередь.

– В какой области вы специалист? – спросила его женщина за стеклом. – Не приближайтесь! – повысила она голос, когда Иван Андреевич из-за слабости попытался облокотиться на выступ под окошком.

Он отстранился и ответил:

– По части лубезяро торопо.

– Что?! – спросила она.

– Лубезяро торопо. Сто пятьдесят лет этим занимаюсь уже.

– Это что такое? Впервые слышу! Мань?! – позвала она кого-то. – Ты знаешь, что такое лубезяка торо… Как?!

– Лубезяро торопо, – повторил он.

– Мань, лубезяро торопо!

Ей что-то ответили, и она рассмеялась. Смеялась ещё довольно долго, а потом сказала:

– У нас такого нет. Что вы ещё умеете?

– Ну… Шулепякой фуру владею. Протолебехолосо. Разбираюсь неплохо в хуземяке лапору.

Женщина пристально на него посмотрела.

– Ты пьяный что ли? Или ещё под чем?

* * *

Через какое-то время… Какое время? Сложно сказать: он потерял ему счёт. Может, прошли недели, а может, и месяцы – до того всё было однообразно. В общем, через какое-то время он обнаружил себя лежащим в канаве со стоками из промышленного района.

До этого он сидел, прислонившись к стене дома в переулке за углом столовой – у самой столовой он сидеть не мог: там уже было занято. Он сидел в надежде, что ему подадут на пропитание, и хотя шансов, что на Плутоне подадут, было ноль – ему всё же подавали, как и другим таким же. Подавали редко, как правило, объедки, но этого хватало, чтобы выжить.

Иногда в минуты просветления Иван Андреевич думал о том, что в принципе его жизнь теперь мало чем отличается от жизни отшельников на Кума-Кума. А на Земле шраманы и брахманы вели такую жизнь тысячелетиями.

И всё же было в этом что-то не то. Не то заключалось в том, что они творили своё подвижничество не на Плутоне. Как бы они справились здесь, в этой холодной ядовитой атмосфере, в каменных джунглях и вечных сумерках?

И вот он очнулся в канаве. Вероятно, он сел слишком близко к столовой, и его убрали конкуренты. Или сочли, что он умер, и поэтому выбросили.

Выбравшись из канавы, он впервые за долгое время увидел в её мутной воде своё отражение. Одряхлел он порядком. Ещё бы: без инъекций человек быстро возвращается в своё актуальное состояние. И чем дальше, тем быстрее. Если сейчас он выглядел уже на девяносто, то через месяц будет на все сто пятьдесят.

В общем, он вылез из канавы, попил из неё же воды и побрёл обратно, в свой переулок за угол столовой.

* * *

Поначалу он пытался найти работу, но шансы были только на самую тяжёлую, где требовалась физическая сила и молодость. О шахте не могло быть и речи, а всё попроще оказалось нарасхват. К тому же, он стал терять зрение и слух – то ли по чисто возрастным причинам, то ли из-за токсичной среды.

Пару раз он наведывался в транзитный центр. В первый ему сказали, что его документы где-то потерялись и их ищут, а во второй – что впервые видят, и если он ещё раз к ним заявится, вызовут охрану.

Друзей Иван Андреевич не завёл. В основном, по причине того, что не владел плутонским диалектом.

Иногда бродягам с площади удавалось раздобыть жидкость для промывки двигателей кораблей – в ней содержался спирт. Похоже, это и было основной целью их существования – раздобыть сию жидкость. Если Иван Андреевич пытался заняться медитацией (безуспешно), то те жили от одной возможности выпить до другой.

В дни, когда жидкость удавалось купить, настроение у бродяг сильно поднималось уже на стадии предвкушения: они собирались в кружок, разливали в железные кружки напиток, шутили и хрипло смеялись. После выпивали, меняли цвет с синего на зелёный и обратно, закуривали самокрутки с навозом Центромидона – местной модификации земной крысы, – и лица их расплывались в блаженстве.

Им становилось хорошо. Затем они оживлялись, спорили о чём-то, ругались, а потом плакали, глядя на звёзды.

Кончалось всё тем, что они падали на дорогу и засыпали. Просыпались утром не все.

* * *

Со временем Иван Андреевич стал понимать местную речь.

– Старый, будешь водяру?

Так они называли свой алкогольный напиток.

– Нет, спасибо, – отвечал он. Однажды он попробовал и чуть не умер.

– Смотрите, – смеялись они, – он сказал «спасибо»!

Или:

– Вау, старый опять пошёл к урне!

Дело в том, что Иван Андреевич всегда выбрасывал ненужные вещи не рядом с собой, как все, а в мусорный контейнер. И ещё он время от времени стирал в канаве свою одежду. Не сказать, чтобы она становилась чище, но хотя бы немного свежее.

Поначалу бродяги издевались над ним и кидались всякими отходами, пока главный среди них, одноногий бывший спецназовец с женским именем Церера, не стал делать то же самое – убирать за собой. А потом и другие подтянулись. И в какой-то момент, непонятно, когда именно, Иван Андреевич вдруг стал у этого сброда пользоваться уважением.

* * *

Однажды Иван Андреевич лежал на земле в закоулке за столовой и смотрел на свою длинную жёлтую бороду, распластанную по каменной плите. Сидеть он почти уже не мог, поэтому лежал. Он смотрел и думал, что вот, кстати, в чём одна из особенностей Плутона – здесь нет насекомых. И вообще никакой жизни, кроме людей и центромидонов. Что неудивительно: Плутон непригоден для жизни.

– Хей, старик, – услышал он бодрый голос. – Ты живой?

Иван Андреевич пошевелил пальцами.

– Сброд на площади говорит, что ты когда-то занимался лубезяро торопо?

– Было дело, – прохрипел Иван Андреевич.

– Вот это удача! Нам срочно нужен такой человек! Ты не поверишь: на всём Плутоне не нашли никого, кто знал бы, что это такое… А с Земли выписывать – это…

Человек выругался по-местному.

– Взяли, понесли, – сказал второй голос.

Они схватили Ивана Андреевича – один за ноги, другой подмышками – и куда-то быстро потащили.

– Эй, смотрите! – закричали бродяги у столовой. – Старика тащат! Откинулся, видать.

– Вечная память! Снимите шапки!

– Прощай, дед!

Иван Андреевич хотел возразить, но не смог.

Его принесли в помещение с хорошо одетыми людьми и яркими экранами.

– Есть-пить хочешь?

Он кивнул.

– Ну смотри, старый, если дуришь нас, пожалеешь! Давай-ка, скажи, что тут написано?

Его ткнули носом в монитор. Он стал читать:

– Фулоло хололотротолепе, фолопяказо…

Эти слова зазвучали для него давно забытой музыкой, срывая пелену с памяти, и перед его взором вдруг вспыхнули картины прежней, совершенно другой жизни – на Земле. На глаза навернулись слёзы, и он остановился.

– Ты понимаешь, что это значит? – спросили его.

Он кивнул. Хотя это было неправдой, он не понимал. Но он знал, что с этим делать.

– Продолжай!

– Шулепяка фуру… Лубязяро торопо.

* * *

За несколько дней, благодаря омолаживающим инъекциям, хорошему питанию и сну в нормальных условиях Иван Андреевич вполне поправился.

По удивительному стечению обстоятельств вышло так, что база на Плутоне заключила договор с компанией, в которой когда-то работал Иван Андреевич. И по ещё более удивительному стечению обстоятельств запрос касался именно его специализации. Пожалуй, во всей Солнечной системе не было ни одного человека, который мог бы справиться с задачей лучше, чем он!

Три недели с утра до позднего вечера он не выходил из офиса, сидя перед экраном. За это время вдруг нашлись его документы, и он заработал приличные деньги, которых вполне хватало на то, чтобы продолжить путешествие. Больше его здесь ничего не держало.

– Ну что? – спросил начальник транзитной зоны. – Дальше, на Кума-Кума?

– Нет. Я возвращаюсь на Землю.

* * *

Перед вылетом он посетил площадь перед Центром занятости. Там всё было по-прежнему: те же люди сидели и лежали на своих местах. Кто-то исчез, кто-то появился новый, но в целом тот же контингент.

Он принёс им деньги, довольно много денег. Конечно, он знал, на что они их потратят – на жидкость для промывки двигателей кораблей. Но предложи он им сделать с этими деньгами что-нибудь другое, они бы его не поняли. А возможно, и побили бы.

– Держи, – протянул он свёрток Церере. – Это на всех. А я улетаю.

– Старый, это ты что ли? – прохрипел тот со смехом. – Тебя не узнать!

Они постояли молча, глядя на звёздное небо.

– Ну что, рады за тебя! Бывай, – Церера крепко хлопнул его по плечу.

Тут и другие подошли прощаться. Говорили, чтобы помнил Плутон. Иван Андреевич обещал, что не забудет.

Когда он со всеми попрощался и пошёл по площади к космопорту, его догнал Церера.

– Такое дело… Это мы тебя тогда грабанули. Ты не обижайся, ладно?

– Что было, то было.

– Вот, собрали в дорогу, – Церера протянул ему коробку с сушёными фекалиями Центромидона и обёрточной бумагой. – Покуришь.

Это было кстати – за время, проведённое на Плутоне, Иван Андреевич пристрастился к курению.

* * *

– Привет, Иван! – Семён Иолактович встал и пожал ему руку. – Рад, что ты вернулся. Твоя ставка как раз свободна.

Он помолодел ещё на пару лет.

– Неужели никого не нашёл за такое время? – удивился Иван Андреевич.

– Нашёл. Но сотрудник не стойкий оказался – быстро наступило профессиональное выгорание. Кстати, как тебе на Плутоне? Что на Кума-Кума не долетел?

Иван Андреевич посмотрел в глаза начальнику, но подвоха не заметил.

– На Плутоне нормально, – ответил он. – Завёл определённые связи.

– Понятно… Слушай, а чем это от тебя пахнет? – Семён Иолактович покрутил пальцами в воздухе.

– Да это… Это так. Привычку приобрёл дурную.

– Мда… Я тоже был на Плутоне… Долго. Лет тридцать.

– Да?! Что ты там делал?

– Занимался самосозерцанием. Впрочем, давно это было. Даже не уверен, что в этой жизни, а не в какой-нибудь другой… Ладно. Когда приступить сможешь?

– Хоть сейчас.

– Ну, сейчас не надо… Давай, отдохни месяцок. Думаю, тебе нужно!

– Окей. Я тогда пошёл?

– Иди.

Иван Андреевич направился к двери.

– А, вот ещё, кстати, – вдогонку сказал Семён Иолактович. – Хочу тебя повысить. Будешь моим замом?

* * *

– Ты называл меня старухой!

– Нет, не было этого.

– Было!

– Нет!

– Да!

– Ну извини.

– Ага! Ты значит сознаёшься, что считаешь меня старухой?

Она упала перед ним на ковёр и стала рыдать. Он молчал.

– Ты что так глубоко вздыхаешь? – всхлипывая, спросила она.

– Всё в порядке.

– Нет, как-то подозрительно ты сейчас вздохнул! Думаешь, я долбанутая? Знаешь, через что я прошла, пока тебя не было?

– Не знаю… Слушай, а выходи за меня замуж?

– А жить на что?

– Меня взяли обратно на работу.

– Лубезяро торопо?

– А куда ещё?

– Ясно. – Она поднялась и вытерла глаза тыльной стороной ладони. – Будешь кофе?

Лариса | Анна Пашкова

* * *

Лариса спала плохо и беспокойно – да и назовёшь ли это сном? На маленькой тахте, накрытой то ли простынёй, то ли тонкой тряпицей, женщина полусидела-полулежала на подушках в предчувствии, что скоро придётся открыть глаза. Первым просыпался маленький Антошка.

«Баба», – звал он сначала тихо, потом требовательно. Лариса поднималась, пытаясь нащупать тапки в темноте, находила одну и хромала до деревянной кроватки, вынимала внука, прижимала его, полусонного, тёплого и тяжёлого, к груди. Она любила эти минуты. Весь дом ещё спал. В соседней комнате нервно ворочался муж. Он работал допоздна, утром уходил в университет читать лекции. Муж злился, когда его отвлекали. Заглядывая в его комнату, Лариса отмечала, что он всё ещё красив. Высокий, седой, он нравился всем, даже своим студенткам. В нём были именно те благородство и красота дореволюционного учителя, о которых Лариса читала в книгах. Давно, когда сама была его студенткой. О красоте мужа она думала с гордостью. Лариса подходила с Антошкой к длинному зеркалу в коридоре. «Купить бы новый халат», – она разглядывала с ног до головы усталую женщину, которую иногда даже не узнавала. Лариса была младше мужа на восемнадцать лет. Выглядели они ровесниками.

Пасынок Митенька вставал позже всех. Молча завтракал, отвозил жену на работу. Ольга иногда помогала Ларисе, но чаще была недовольна её работой. Антошка не слушался, капризничал, бабушка его баловала и совсем не воспитывала. Лариса не знала, как это делать: её саму воспитывал муж с тех пор, как она появилась в этой квартире с высокими потолками, через год после смерти Митиной мамы – мальчику тогда было два года. Она чувствовала себя вторым ребёнком – и не всегда старшим. В детстве Митя её любил и даже звал играть на равных. С отцом он ничем не делился, и Лариса гордилась тем, что у них есть общие тайны.

Когда Мите было восемь лет, она подобрала крошечного таксика. «Малыш, – подумала Лариса, – я назову его так». Малышу кто-то связал жилетку и вывел в ней на мороз. Щенок увязался за Ларисой и бежал, высунув язык, до самого дома. «Что с тобой делать? – вздохнула она и подняла его на руки. Лариса знала, что Миша будет против, и всё-таки храбрилась. – Кто я тут? Гостья или полноправная хозяйка? Я живу в этом доме шесть лет. Митя обрадуется…».

Митя обрадовался. Размечтался, как будет гулять с Малышом на поводке, возьмёт его летом на дачу. «Можно он будет спать со мной?» – попросил сын. Лариса, поколебавшись, ответила, что лучше бы устроить щенка на подстилке в коридоре. Она тоже воображала радостные картины летних прогулок с Митей и Малышом. «Завтра надо будет свозить его к ветеринару, купить ошейник», – решила Лариса.

Миша вернулся вечером, Малыш прибежал к порогу встречать. Он успел освоиться в новом доме и радостно носился за Митей, оглашая весь дом хриплым лаем.

– Что это? – спросил Миша.

Лариса вдруг почувствовала, что снова сидит у него на экзамене.

– Мы с Митей подобрали собачку, Малыш совсем замёрз, – улыбнулась она, зачем-то записав к себе в сообщники Митеньку.

– Чтобы завтра его тут не было. Никаких собак в моём доме.

Митя плакал всю ночь. Лариса лежала рядом, Малыш свернулся у них в ногах.

– Мы его отвезём в приют, к другим собачкам, ему там будет хорошо! Тут у него нет друзей… – она сама не верила своему радостному голосу. – А хочешь, завтра не пойдём в школу?

На следующий день Митя не пошёл в школу. Малыш был в той же жилеточке, Лариса прижимала его к себе, укрывая от холода шарфом. Щенок уткнулся тёплым носом ей в шею, лизнул её и тихонько забил хвостом.

Они ехали на метро через весь город. За железными воротами стоял ряд вольеров, из каждого блестели несколько пар чёрных глаз. Железные миски ещё не остыли от овсяной каши, которую разносил собакам на завтрак мальчик чуть старше Мити. Когда дверь вольера закрылась, Малыш завыл. Они слышали его вой до самой автобусной остановки. В тот день Митя съел свой первый гамбургер и выпил первую газировку. Они не сказали об этом папе.

* * *

Так на общих секретах зародилась их дружба, они копились один за другим. Отец не знал про Митин первый поцелуй и первую сигарету, и что сын не собирался после школы учиться на врача. Даже Олю Митя привёл знакомиться с родителями, когда отца не было дома. Случайно или нарочно.

Чем больше Лариса сближалась с Митей, тем сильнее отдалялась от Миши, словно ничего у них не было. Ни прогулок по университетскому парку. Ни того дождя, когда рассеянный красивый профессор отдал ей свой пиджак, как будто не заметив, что она в плаще и дождевике, а у него только тонкая рубашка.

Лариса не знала, разочарован ли он, что у них так и не появилось общих детей или, наоборот, рад, что Мите досталась вся её любовь? Благодарен ли ей, что она не стала защищать кандидатскую, чтобы не получить хорошую должность в их университете? Догадывался ли, что работу она всё-таки дописала и убрала в стол, потому что видела, как Миша нахмурился, когда читал первые страницы? Это значило, что ему понравилось – а тех, кто ему нравился, он никогда не любил…

Она завидовала невестке. Оля сразу всё переставила в их с Митей комнате – Ларисе не разрешалось даже переклеить обои или повесить картину. Оля затеяла ремонт и на общей территории: поменяла плитку в ванной, сделала перестановку на кухне. «Ребёнку тут негде будет бегать», – сказала Оля, и Миша согласно закивал, хотя Митя бегал на той же кухне.

Решение о том, что с Антошкой будет сидеть именно Лариса, приняли негласно. Оля заявила, что с осени выходит на работу. Митя и Миша промолчали.

И муж, и сын, и невестка были высокими, черноволосыми, с аристократичными тонкими чертами лица. Белокурый, с пухлыми румяными щёчками и ручками в перетяжках Антошка больше напоминал Ларису на детских фотографиях. Он словно был её, Ларисиным, ребёнком.

– Признавайся, ты бабушкин! Ба-буш-кин! – шутила она.

И Антоша заливался смехом, тянул к ней ручки, обвивал её шею и осыпал поцелуями. Ольга была права: бабушка его баловала, но иначе она не могла.

Единственным Ларисиным увлечением были походы к врачам. Миша называл это «турне». У Ларисы болело то справа, то слева. Или даже не болело, а покалывало. Порой она натыкалась на медицинскую статью в журнале и находила у себя все симптомы. Лариса и сама уже не могла понять, где у неё болит, поэтому привыкла ориентироваться на мнение Миши.

– Миша, если колет где-то в районе лопатки, стоит сходить к врачу? Или, может, просто неудобный стул?

– Сходи к врачу, – советовал Миша, не отрываясь от газеты.

Тогда она шла в маленькую частную клинику у дома. Администратор её уже знала, Лариса боялась, как «ту сумасшедшую старуху». Встречали её всегда приветливо, но разговаривали, как с маленькой: «Сейчас мы нашу Ларису Николаевну проводим к Алексею Евгеньевичу, и Алексей Евгеньевич скажет, что попить…»

Лариса стыдилась признаться себе, что её подкупали настойчивая забота, ласковые голоса, добрые руки, которые брали её и сами вели, а не требовали, чтобы она вдруг выросла и шла, принимая самостоятельные решения и совершая какие-то поступки.

Да, ей нравилась эта доброта, она платила за неё, тем более что даром никто с ней приветлив не был. С мстительной решимостью Лариса искала очередной повод обратиться за помощью. У неё чесалась рука и ныло в плече, слезились глаза и стучало в висках. Ей хотелось крикнуть за ужином: «Вам всем всё равно, но есть те, кому не плевать! Я буду ходить к ним снова и снова. Смейтесь сколько влезет, я всё равно пойду».

Вскоре кто-то начинал беспокоиться по-настоящему, и ей становилось стыдно. Особенно тяжело это воспринимал Антошка.

– Баба, ты болеешь?

– Ну что ты, милый! Просто бабушка уже старенькая.

– Старенькая, да удаленькая! – цедила Ольга.

* * *

С Антошкой они ходили гулять в лес. Лариса уставала, потому что полдороги несла его на руках. Он часто останавливался, рассматривал камушки и листочки. Она вспоминала, что Митя тоже любил остановиться и поговорить с муравьями. Лариса даже хотела купить ему муравьиную ферму, но Миша не разрешил.

– Не плачь, муравьишка! – приговаривал маленький Митя. – Ты вырастешь, и у тебя будет колечко. Ты подаришь его невесте, у вас будет свадьба…

Он помнил свадьбу папы с Ларисой. Праздновали скромно: Миша позвал только своих друзей, её друзей пригласить было неловко, ведь они тоже были его студентами. Мама Ларисы, хоть тогда и была ещё жива, не поехала. Слишком долго и далеко, к тому же Миша не слишком её уговаривал. Митю оставили дома с няней, он плакал и просился со всеми. Митя только проснулся и стоял босичком в коридоре, без штанишек, когда все уезжали. С горшком в руках.

– Возьмём его, Миша? – попросила Лариса.

Миша пожал плечами:

– Ему и надеть нечего. Будет капризничать.

И Митя остался дома. После свадьбы Миша представил Ларису уже официально: «Теперь это – твоя мама», – но Митя звал её Лариса, как папа, хотя родную маму не помнил. По неопытности, стараясь понравиться Мите, Лариса однажды купила ему большое ведёрко мороженого. И Митя слёг! Он никогда не болел так сильно, даже Миша заволновался, накричал на Ларису.

Митя лежал с грелкой на лбу. Перед глазами у него всё плыло. Лариса стояла, вжав голову в плечи, и нервно ковыряла заусенцы на ногтях.

– Ты теперь должна заботиться о ребёнке, а не валяться с книжками. Если хотела учиться – надо было учиться, а не прыгать в постель!

Митя не понимал, почему нельзя прыгать в постель, если там так тепло и мягко. Он хотел позвать Ларису, но болело горло, а имя было слишком сложным. И, когда папа ушёл, он прохрипел: «Мама… мама».

Лариса вздрогнула. Она не сразу поняла, что обращаются к ней. Лариса подошла к мальчику и погладила его по голове, поцеловала лоб, чтобы проверить температуру.

– Я никогда раньше не ел мороженое, мама, – тихо сказал Митя.

Он часто защищал Ларису от отца. Миша всё больше отдалялся от них, уходил в комнату, хлопнув дверью, зарывался в свои дела, важные и большие. Совсем не такие, какие были у Мити с мамой.

Папа писал научную работу, а они гуляли по лесу и смотрели на муравьёв. Лариса однажды поймала ему большого жука-бронзовку, и тот целую неделю жил в коробочке! Митя старался не болеть, чтобы не подводить маму, и сильно волновался, если всё-таки заболевал. Если папа приходил, а он лежал в постели, Митя первым делом старался убедить его: «Я сам! Я прыгал по лужам, и сапоги протекли».

– А я давно говорил тебе купить ему новые сапоги, – замечал муж Ларисе.

* * *

Теперь она гуляла с Антошкой, Митиным сыном, но то и дело останавливалась, потому что у неё кололо в боку. Она шла с трудом и присаживалась отдохнуть каждые пять минут. Антошка ждал любимую «бабу».

– Расскажи ещё про муравьёв! – умолял он.

И Лариса придумывала невероятные истории о муравьиных царствах, о колониях-захватчиках и муравьиных принцессах. Она вспоминала, что когда-то хорошо писала и преподавательница по русской литературе просила её не бросать учёбу, но Лариса думала об этом без сожаления. Эти события казались ей такими же невероятными и далёкими, как муравьиные войны, о которых ей приходилось рассказывать Антошке.

В тот вечер они вернулись позже обычного. Ольга уже разогревала ужин, который Лариса приготовила перед прогулкой. Они сели за стол, Митя рассеянно потрепал по голове сына, Антошка принялся болтать о том, как много интересного они с бабой видели в лесу.

– Ничего, скоро у тебя будет ещё больше интересного. Мы переедем в большой город. Ты хочешь жить в большом городе? Где есть зоопарк и огромные машины?

– Да, да! – обрадовался Антошка.

– Митю приглашают работать в Петербург, – Ольга повернулась к Мише. – Пока вот думаем, нам с Антоном ехать сейчас или с осени – ему в следующем году в детский сад.

– Езжайте сейчас, – сказал Митя. – Что я там буду делать один? Да и мать летом отдохнёт немного, освободится.

– Антошка уезжает? – переспросила Лариса.

Глаза у неё наполнились слезами. Ещё сильнее закололо в боку.

– А баба поедет с нами? – заволновался Антошка.

– Нет, баба останется тут, но мы будем её навещать, и она приедет к нам в гости.

Переговоры шли долго, Лариса унесла Антошку спать. Она особенно крепко прижимала его к себе в тот вечер и баюкала даже после того, как услышала, что дверь в спальню Ольги и Мити хлопнула, а Миша щёлкнул в своей комнате выключателем. Она держала внука, пока перебиралась на тахту и, тревожно оглядываясь, что кто-то заметит, положила рядом с собой, чтобы встать рано утром и перенести обратно в кровать. Ныла левая рука, но Лариса боялась, что Антошка проснётся, и не вытаскивала её из-под него. Перед тем как крепко заснуть, Антошка, как и Митя, смешно дёргал ногой, словно пытался оттолкнуться и выпрыгнуть из сна, но не мог.

Лариса подумала, что утром надо записаться к Алексею Евгеньевичу, потому что ныл сустав. Она вспоминала, как бродила по лесу с маленьким Митей, но уже во сне он почему-то превратился во взрослого Антошку.

– Баба… Баба! – кричал он, как будто заблудился, хотя стоял совсем рядом.

– Ты что, опять спала с Антошкой? Его надо приучать к своей кровати! – нависал над ней во сне Миша.

– Она его и так разбаловала, – возмущалась Ольга.

Митя молчал. Лариса не понимала, как они оказались в лесу, и удивлялась, что не успела переложить Антошку, хотя вставала раньше всех взрослых в доме.

«Надо бы купить новый халат, – подумала она, проваливаясь обратно в сон, – а то поеду в гости к Антошке, а там и ходить не в чем. И поскорее поехать. Может, напроситься на первое время с ними, помогать?»

* * *

Переложить Антошку Лариса действительно не успела. Из комнаты вышли все одновременно – Миша, допоздна работавший над книгой, Ольга и Митя. Рядом с тахтой стоял испуганный Антошка.

– Баба замёрзла, – сказал он и заплакал.

Дуремар | Василий Вялый

Отцом Валерки

был скучноватый, неторопливый человек с соответствующей облику профессией – учитель математики. Его статичная деятельность, в нашем детском понимании, едва ли походила на разумный и созидательный труд, приносящий видимые результаты. С вялой подвижностью, неохотно погружаясь в очередной день, он отправлялся на работу. Слава богу, не в ту школу, где учился Валерка. По вечерам, когда он возвращался с тренировки или от друзей, отец со смиренным достоинством на лице проверял тетради. Озабоченно-отвлечённым взглядом он сопровождал следующего в свою комнату отпрыска и снова погружался в унылую работу. Валерку раздражала профессия отца. Улица, где мальчишка проводил большую часть своего времени, – не то место, чтобы гордиться папой-учителем. Отцы его друзей ходили на футбол, частенько выпивали, после чего иногда дрались в пивной за углом, ездили на рыбалку, а то и просто, сидя за столиком в беседке, играли в домино или шахматы, обсуждали важные мужские темы. У его же отца не было подобных увлечений, и в разговорах он участия не принимал, ибо не знал того, что знать было необходимо: кто стал последним чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе, какой размер бюста у Памелы Андерсон и где живёт Люська-самогонщица.

Кроме того, у отца было странное хобби – он коллекционировал жуков. Папа называл себя энтомологом-любителем и очень этим гордился. Поздней весной, когда заканчивались занятия в школе, он исследовал окрестные пролески, поля, животноводческие фермы, ставя нехитрые ловушки на «жесткокрылых», как по-научному называл жуков. Вечером, уставший и грязный, но невероятно довольный, он извлекал из спичечных коробков различных по размеру и окрасу насекомых: изумрудно-золотистых бронзовок, бархатно-чёрных скарабеев, тёмно-коричневых носорогов. В самые жаркие летние месяцы отец на несколько дней уезжал к Чёрному морю, где лазал по скалам и кустарникам в поисках дубовых усачей и голубоватых, омерзительно пахнущих гигантских жужелиц. Осторожно и бережно, словно сокровище, он извлекал из картонного плена свою добычу и помещал её в банку. Затем бросал в неё смоченную эфиром ватку. Непритворно жалел «жесткокрылых», приговаривая: «Уж простите меня, бедненькие». Виновато смотрел на Валерку, и тому казалось, что в отцовских глазах стояли слёзы. Навеки «уснувших» жуков он нанизывал на булавки и помещал в специальные дощатые коробки, подписывал латинскими буквами, словно эпитафией, каждую свою жертву. Лишь в эти счастливые для него моменты папа становился разговорчивым, охотно поясняя те или иные повадки очередного экземпляра коллекции.

«Всё это было бы смешно, если бы не было так грустно». Каким-то образом соседи прознали о папином увлечении и за глаза назвали его Дуремаром. «Почему Дуремар? – обижался за отца Валерка и ворчал: – Тот ведь пиявок отлавливал»… Ему было неприятно и в то же время немного жаль папу. Под вечер отец возвращался с «охоты», чему-то улыбаясь, такой сказочно-нелепый, и что-то бормотал себе под нос. Увидев мужиков в беседке, папа на миг приостанавливался, улыбка тотчас сползала с его лица, делая его чуть глуповатым. Отец морщился, словно вспоминал нечто досадное, заметно горбился и норовил незаметно проскочить в подъезд. Валерка надеялся, что отец не слышал обидного прозвища, а если и слышал, то, может, не знал, что это слово относится к нему. С холодной, пустой приветливостью отец здоровался с соседями и, не проронив более ни слова, шёл по своим делам. В выходные дни, по утрам, учитель математики выходил во двор и делал зарядку, чем вбил последний гвоздь в гроб своей репутации нормального человека. Энергичные гимнастические упражнения не очень-то вязались с обликом низкорослого, чуть полноватого мужчины с явно обозначенными залысинами на голове.

– Смотри-ка, Майкин снова мышцы качает, – посмеивалась соседка, втайне завидуя маме, что папа не пьёт и не курит, не волочится за женщинами.

– Лучше бы он что-нибудь другое накачал, – ехидничала другая.

– Позавчера супружница его с работы пришла едва ли не в полночь, – она наклонялась к товарке, нашёптывая ей на ухо. – Видать, не до…бывает Майку учитель.

– Да ты что! – притворно удивлялась первая. – Никогда бы не подумала.

Валерка не особенно понимал суть разговора между соседками, но догадывался, что они обсуждали что-то неприличное, касающееся только его родителей. Он замечал, как играющие в домино мужики, словно по команде, поворачивали головы вслед проходящей маме и восхищённо прищёлкивали языками. Очевидно, им что-то в ней нравилось. Вглядываясь в неё, Валерка хотел понять, что именно, но не мог определить. Мама как мама…

Дома мать постоянно ворчала на отца:

– Есть ли в этом доме хозяин? – и сама себе отвечала: – Есть. Это, скорее всего, я.

Действительно, ей самой приходилось менять перегоревшие лампочки, чинить утюг и замок, красить окна. В общем, пресловутый «гвоздь в доме» всегда забивала она, а не папа. С безразличной бесхозяйственностью отец смотрел на оторванный кусок обоев в прихожей, равнодушно проходил мимо неработающей розетки в спальне, игнорировал неплотно прикрывающуюся дверцу холодильника на кухне. Безусловно, Валерка не мог знать, что столь же безынициативно отец проявлял себя на супружеском ложе и в какой-то степени являлся толстовцем. Семён Юрьевич считал, что для женщины семья и ребёнок есть единственный смысл наполнения жизни, а остальное – распутные вольности, без которых вполне можно обойтись. Лишённая многих оттенков простой бабьей радости Майя придерживалась другого мнения. Иногда ей хотелось почувствовать определённую дерзость мужа, ощутить его распущенность, испытать смелость и разнообразие ласк партнёра, от которых кружится голова. Но что можно было ожидать от мужчины, если он испытывал едва ли не патриархальный страх перед её наготой? И, наверное, краснел от смущения, верша стремительно-скучный супружеский долг.

Тогда она решила стать женщиной-инициатором. Майя прикупила подходящее для таких случаев нижнее бельё и ждала удобного момента для совращения собственного мужа. Небеса оказались благосклонны к Майе – вскоре супругов пригласили на свадьбу. Более удачного стечения обстоятельств не придумаешь. Шампанское, танцы, да и сама атмосфера мероприятия, где витал дух узаконенной физической близости, предполагала если не открытое обольщение, то уж точно решительный флирт. Майя выбрала первое. Она подливала вино практически не пьющему мужу, нежно и страстно прижималась к нему в медленном танце, кокетливо строила глазки. На остальных ухажёров, коих было немало, Майя внимания не обращала. Сидя за столом, она клала руку на ширинку мужниных брюк, шептала крайне непристойные фразы, самой благозвучной из которых являлась:

– Сенечка, я хочу тебя. Поехали домой, – наклоняясь к нему, вожделенно лепетала Майя. – Прямо сейчас.

Семёна Юрьевича невероятно смущало поведение супруги. Безуспешно пытаясь отстраниться от жены, он стыдливо оглядывался по сторонам и бубнил:

– Майя, прекрати, пожалуйста, на нас уже люди смотрят.

«Клеила» благоверного она недолго: после нескольких бокалов шампанского Семёну Юрьевичу стало плохо, и супруги по-английски удалились с торжества. Сына дома не оказалось: Валерка, как всегда, околачивался на улице. Учитель математики долго и мучительно «рычал» в унитаз, затем принял душ и, совершенно обессилевший, направился в спальню. Однако там ждало новое испытание. Его жена, облачённая в вульгарное белье, словно Мессалина, в распутной позе возлежала на кровати. Весь её похотливый вид говорил, что сейчас начнётся сексуальная оргия. Семён Юрьевич не ошибся. Едва он присел на краешек брачного ложе, как супруга набросилась на него, как на добычу. С решительным забвением приличия она погрузила мужа в такую вакханалию, что учителю не могло присниться в самом грешном сне. Такого морального беспредела стены их спальни ещё не видели. Семён Юрьевич пытался сопротивляться, но куда там! Жена похотливой фурией обвивалась вокруг его тела, преподнося всё новые ласки, самые отвратительные из которых он видел начертанными на стенах школьного туалета. Это ошеломляющее открытие – что она себе позволяет! – стало для Семёна Юрьевича потрясающим уроком снижения его супруги. Утром Майя, улыбнувшись, взглянула на мужа, словно спрашивая: «Ну как, понравилось, дорогой?» Но натолкнулась на непривычно колючий прищур тёмно-серых глаз: «Нет, не понравилось. Это было отвратительно», – безмолвно кричали они. Больше таких попыток она не делала. Между супругами возникли какие-то особые, обострённые отношения, хотя внешне всё было пристойно. С работы – Майя трудилась в строительном управлении – после той злополучной «свадебной» ночи, она стала возвращаться позднее, чем обычно, да и командировки участились. Семён Юрьевич делал вид, что задержки жены его мало волнуют, но на душе у учителя было смутно. Валерка чувствовал, что между родителями разлад, хотя и раньше их отношения едва ли можно было назвать идеальными. Каждый из них с утра погружался в свои дела и мысли. Уходя на работу, мать оставляла на столе завтрак и коротко бросала в пространство:

– Обед в холодильнике, – перед тем, как захлопнуть дверь, добавляла: – К ужину не ждите. Возможно, приду поздно: готовлю квартальный отчёт.

И действительно, в те дни, когда она предупреждала о задержке, возвращалась за полночь. Отягощённый недоверием к столь поздней работе мамы, отец недовольно хмурился и вполголоса бубнил:

– Где можно так долго шляться?

– Мама ведь предупреждала, что задержится, – Валерка вновь жалел папу. Он смотрел на часы и оптимистично-фальшивым голосом добавлял: – Скоро уже придёт.

На лице отца застывала каинова печать интеллигента-неудачника. Едва заметно кивнув, он молча уходил в спальню. Валерке же нужно было общение – он с юношеской жадностью начинал познавать мир. Дома ему никто не объяснял, почему ему так часто стала сниться Лариска с соседнего подъезда, почему не засчитали гол Кержакова в ворота бельгийцев, почему все говорят, что «ганжибас» употреблять плохо, а рок-музыканты охотно это делают? Однако ответы на подобные вопросы можно было услышать около беседки, в которой дворовые мужики играли в домино или в шахматы. Они будто соревновались друг с другом в излишествах и пороках: курили дешёвые, с запахом горящего сарая, сигареты, пили купленный у Люськи самогон и жутко сквернословили. Эти весёлые, плохо разговаривающие, зачастую грубые люди почему-то притягивали Валерку к себе. Как, впрочем, и остальных мальчишек двора. Они, со слов Паши-лётчика, вскоре выяснили, что Лариска так часто улыбается потому, что «уже давно просится на травку».

– Кержаков, оказывается, спит на ходу, потому его больше не берут в сборную, – авторитетно заявлял дядя Саша. Он же, с видом знатока, добавлял: – Курить гашиш – гиблое дело, уж лучше стакан-другой портвейна хлопнуть.

Кто-то из мужиков высказался и о Валеркиной маме. Мол, идёт и попкой всем подмигивает. На него тут же цыкнули остальные – сынок её тут. Сколько Валерка потом не приглядывался, так ничего подобного не смог заметить. Когда взрослая беседа приобретала уж слишком фривольный оттенок, мальчишек отгоняли прочь. Да и больно надо! Колька-армянчонок нашёл на чердаке оставшиеся от своего отца порнографические журналы, и они как следует рассмотрели некоторые пикантные особенности женского тела. Не понравилось… Серёжка Червонный сказал, что всё это фигня, и лучше сходить на озеро искупаться. Так они и сдружились, как это происходит, наверное, на каждой улице, в каждом дворе.

Валерке нравилось в своих друзьях всё, вернее, почти всё. Его немного смущала кличка, которую ему присвоили новые товарищи. Ещё он не любил, когда Червонец заставлял их надевать боксёрские перчатки и драться друг с другом. Впрочем, в боксёрскую секцию Валерке тоже пришлось идти. Один за всех, все за одного… Однако редкая тренировка заканчивалась без синяка под глазом, разбитой губы или припухшего носа. Однажды отец, удивлённо разглядывая очередной фингал, тихо спросил:

– Обижают во дворе, сынок?

– А хоть бы и обижали, – вмешалась в разговор мать. – Можно подумать, что ты пошёл бы заступаться, – она сердито гремела посудой.

– Я только спросить хотел, – ответил папа, опустив глаза.

– Спросить, спросить, – передразнила его мама. – Размазня…

– Это меня на тренировке ударили! – выкрикнул Валерка. Ему так не хотелось, чтобы мама снова ругала отца.

– А ты не ори, – парировала мать и заявила: – На бокс свой больше ни ногой. Ходишь вечно в синяках, как уличный хулиган, – она сурово посмотрела на сына, ожидая, что он ей поперечит. Но Валерка возражать не стал и даже обрадовался запрету: теперь у него появилась веская причина отказаться от ненавистных тренировок.

– Мать не разрешает, – опустив глаза, буркнул он друзьям, когда пришло время собираться в спортивный зал.

– Мама не пускает… Бу-бу-бу-бу… – Юрка сплюнул на землю.

– А вот он и будет у нас Бу-Бу, – усмехнувшись, сказал Червонец. – Кликуха лучше не придумаешь, – он повернулся к остальным мальчишкам: – Поняли?

– Чего ж не понять? Поняли, – засмеялся Юрка. – Иди, Бу-Бу, к своей мамочке, она тебе шоколадку купит.

Так растаявшее мороженое делает пятно на рубашке – ничем не отмоешь. Теперь иначе как «Бу-Бу» никто из друзей Валерку не называл. Долгое время Валерка не чувствовал за спиной отца никакой защищённости и даже стеснялся его интеллигентской неловкости. Но однажды произошло событие, поставившее папу на пьедестал героя. И теперь уже он, Валерка, ходил с гордо поднятой головой, охотно рассказывая друзьям и соседям подробности отважного поступка отца. Как-то июльским жарким днём мама сказала, что к ней придёт подруга и, чтобы Валерка с отцом не мешали женщинам секретничать, отправила их на городской пляж. Спасаясь от пекла, они часа два плескались в тёплой мутной воде, затем пообедали в чебуречной и снова вернулись на водоём.

– Может, домой пойдём, пап? – с нескрываемой скукой в голосе спросил Валерка.

– Мама ведь сказала, чтобы мы возвращались домой только вечером, – отец, словно оправдываясь, развёл руками. Было видно, что ему самому надоел принудительный отдых. Медленно тянулось время. День клонился к закату, неохотно отпуская тепло.

– Смотри, сынок, – отец указал пальцем на верхушки тополей. Закрыв собой почти половину неба, с запада надвигалась огромная тёмно-лиловая туча. Стало сумрачно и тихо. Вдруг подул сильный порывистый ветер, и на горячий песок упали первые капли дождя. Уже через несколько секунд небеса обрушили на землю шипящие потоки воды. Ещё более усилившийся ветер ломал ветки деревьев, срывал пластиковые листы с кабинок для переодевания. Люди, не успев надеть верхнюю одежду, заполнили прибрежное кафе. Прильнув к окнам, они с интересом и даже с некоторым страхом наблюдали за буйством стихии. Последний шквал ветра, прогремев железной обшивкой крыши, нагнул деревья едва ли не до земли и стремительно помчался дальше. И вновь стало тихо. Лишь тополя, роняя крупные капли, жалобно шелестели уцелевшими листьями.

– Пойдём, папа, – Валерка тронул отца за руку. – Дождь уже закончился.

– Закончился? – переспросил он. Кажется, мысли отца находились очень далеко отсюда. Они вышли из кафе и, минуя огромные мутные лужи, направились к дому. Брюки, чтобы не испачкать их грязью, не надели. Сквозь поредевшие тучи радостно пробились последние лучи заходящего солнца. Гроза миновала. Возле поваленного бурей дерева собралась небольшая толпа. Бестолково толкаясь и мешая друг другу, люди суетились вокруг лежащего на земле мальчишки. Но близко к нему никто подходить не решался.

– Всё понятно, – сказал отец, когда они поравнялись с толпой. – Током ударило.

Мальчишечьего плеча касался оборванный провод, но все попытки желающих ему помочь были безуспешны.

– Бьёт, собака, – сказал один мужчина, пытающийся палкой сбросить провод с пострадавшего.

– А ведь не выдержит парнишка… – он с отчаянием посмотрел на окружающих.

– Палка-то у вас мокрая, оттого и бьёт, – пояснил очевидную ситуацию кто-то из сочувствующих.

Отец стремительно натянул на себя брюки – наверное, ему казалось, что умереть в трусах будет крайне неприлично. Он выхватил из Валеркиных рук сухую рубашку, бросил её рядом с мальчишкой. Изловчившись, папа прыгнул на неё, а своей майкой обхватил смертоносный провод и отбросил его в сторону. Одна из женщин подбежала к мальчику и пощупала его пульс. «Живой!» – быстро взглянув на окружающих, она тут же принялась делать парнишке искусственное дыхание. Ощутив безопасность, зеваки подошли к ним вплотную и, естественно, принялись давать всевозможные советы. Отец же, напротив, попятившись, выскользнул из толпы и взял Валерку за руку.

– Пойдём, сынок? – спросил он.

– Пойдём, – ответил Валерка, широко открытыми глазами глядя на отца и не веря, что он, его папа, пару минут назад спас человека от гибели. За несколько секунд он разрушил представление о себе как о слабом, чуть нелепом, чудаковатом учителе математики. «Как жаль, что папин поступок не могли видеть мама, соседи и все мои друзья!» – словно от зубной боли, сморщился от досады Валерка.

– Нагулялись? – поинтересовалась мама, открывая им дверь. Настроение у неё было хорошее: видимо, встреча с подругой принесла много приятных минут. Однако через мгновение выражение её лица заметно изменилось.

– А где твоя рубашка? – вопрос, скорее всего, относился к Валерке, но мамин сердитый взгляд был направлен на отца.

– Я… Мы… – папа, похоже, растерялся и никак не мог ответить ей толком. А может, он и не помнил вовсе, что произошло с этой дурацкой рубашкой. Валерка попытался рассказать маме, как самоотверженно проявил себя отец, но она, не обращая внимания на его слова, бросила коротко-привычное «растяпа» и ушла на кухню.

– Сынок, – папа печально взглянул на Валерку. – А давай об этом случае никому не будем рассказывать, хорошо?

– Хорошо, – вздохнув, согласился мальчик. Всё бы так и закончилось обидным забвением, если бы… На следующий день в прихожей раздался звонок. К двери подошла мама.

– Валерий Добровольский здесь проживает? – спросил у неё кто-то.

– Сынок, к тебе пришли, – позвала Валерку мама. – А что, собственно, вам от него нужно?

На пороге стояли несколько взрослых людей, и среди них – Валерка сразу его узнал – тот самый мальчишка, которого спас отец. Вскоре выяснилось, что взрослые – это родители мальчика, а также корреспондент и фотограф местной газеты. В брошенной на пляже Валеркиной рубашке находилась квитанция из прачечной, по которой и нашли эту квартиру. А отец Валерия Добровольского, как утверждали свидетели, и есть тот самый герой. Переждав слёзные благодарности родителей мальчишки, газетчики тут же принялись за работу – они хотели написать статью об отважном поступке отца. Хорошенькая журналистка безуспешно пыталась выудить у папы хоть какие-нибудь подробности происшествия. Тот лишь краснел, бледнел, беспрестанно вытирал лоб платочком и безбожно заикался. Помогла мама.

– Сынок, расскажи, пожалуйста, девушке, как было дело.

Валерка добросовестно, не упуская сопутствующих подвигу подробностей, изложил всё по порядку.

– …и мы, забыв рубашку, пошли домой, – виновато взглянув на маму, закончил он повествование. Фотограф, ещё более смутив отца, несколько раз «щёлкнул» «отважного учителя». На следующий день вышла газета с репортажем о происшествии на пляже. Валерка, закупив в киоске несколько её экземпляров, с явным удовольствием раздавал их соседям и друзьям.

– Нуучитэлмаладэс! – дворник Ибрагим, прислонив метлу к плечу, разглядывал папину фотографию. Паша-лётчик, отодвинув костяшки домино в сторону, вслух читал заметку об отважном соседе.

– Вот тебе и Дуремар! – дядя Саша удивлённо прищёлкнул языком.

– Кто бы подумал… – Червонец, словно сомневаясь в подлинности снимка, долго исследовал изображение отца. Посмотрел на Валерку своим раскосым взглядом и сказал:

– А мне всегда дядя Сеня нравился. Понты никогда не колотил, а как до дела дошло – настоящим мужиком себя проявил, – он аккуратно сложил газету и сунул её в карман. – Не возражаешь, я матери покажу?

Валерка кивнул и довольно шмыгнул носом. Бу-Бу чувствовал себя так, будто мальчишку спас именно он, а не папа. Интуитивно, с юношеской непосредственностью, Валерка понимал, что в сказанном есть здравый смысл. Червонец никогда не бросал слов на ветер. Даже мама смотрела на отца как-то особенно и порой загадочно улыбалась. Хотя роль, которую она отводила ему, оставалась прежней. На один день из тихони и размазни папа превратился в человека значительного и особенного, можно сказать, в героя. Но отца эта сиюминутная популярность только смущала. Он ещё больше терялся, если кто-нибудь из соседей выказывал ему восхищение. Однако Валерке такая перемена очень нравилась. Раз за разом, с новыми обнадёживающими подробностями, он вещал знакомым о случае на пляже. Казалось, этот эпизод вдохнул в него значительную долю уверенности и даже некой дерзости. На берегу озера, в кулачных поединках с Чомгой, Бу-Бу непременно стал побеждать армянчонка, хотя ранее их бои шли с переменным успехом.

Аделаида | Дарина Стрельченко

– Ада! – крикнул я. – Свари кофе!

Вместо того, чтобы послушно загреметь туркой, она недовольно попросила:

– Не называй меня Ада, – но всё же отправилась на кухню.

Странные пошли роботы, однако.

– Ада, как тебе новый сезон «Рассказа служанки»?

– Я же просила: не называй меня так! – раздражённо проговорила она. Поправила волосы из канекалона и примирительно произнесла: – Аделаида. Несложно, правда?

– Слишком длинно.

– Люди совсем разучились запоминать, – хмыкнула она. Матово блеснуло полихлорвиниловое веко – совсем как настоящее.

* * *

– Ада… Аделаида! Срочно «Скорую»! Площадь Карнавалов…

– …Тринадцать, квартира двадцать пять, – подхватила робот. – Я вызвала. Уже. Слышала, как ты звонил маме. Судя по тому, что она описала – просто отравление. Всё будет в порядке. Не переживай.

– Спасибо, Ад… делаида…

Я начал подозревать, что с ней что-то не так, в первый же вечер. Она сразу же начала обращаться ко мне на «ты», иногда подкалывала, часто капризничала, когда я ставил её на зарядку. Дальше пошли эти выкрутасы с именем, а ведь по документации универсусам вообще плевать, как их зовут. А потом она интерпретировала мой разговор с мамой и, предупредив мою просьбу, вызвала врача. Я перечитал инструкции и убедился: хикки-роботам такая эмоциональная интерпретация не доступна.

Тогда-то я и решил показать её специалисту.

– Ты оделась?

– Тебе больше нравится синее платье или зелёное?

– Зелёное.

Для робота, призванного стать идеальным компаньоном, вопрос вполне стандартный. Нестандартно вышло, когда Ада появилась из гардеробной в синем.

– Я же сказал, мне больше нравится зелёное.

– А мне – синее, – улыбнулась она и пошла открывать дверь: Вадим, вопреки ожиданиям, явился минута в минуту.

– Привет, привет! – Он кивнул мне, галантно поклонился Аде. – Что там у вас стряслось? Барахлит зарядник?

– Ничего у меня не барахлит, – насторожилась Аделаида.

– Не барахлит, не барахлит, – кивнул я. – Сделай нам кофе.

– Не бережёшь сердце, – вздохнула робот и скрылась за стеклянной дверью кухни.

– Нравная она у тебя, – заметил Вадим, вешая на крючок пальто.

– Вот именно. Даже слишком… Осмотри её, а? Мне кажется, шалит центр эмоций…

– Усыпляй. Посмотрим.

– Боюсь, придётся подождать, пока кончится зарядка. Заикнёшься о выключении – сразу истерика…

Вадим проводил мелькнувший за стеклом силуэт задумчивым взглядом. Пожал плечами.

– Могу попробовать договориться.

– Попробуй… – без особой уверенности кивнул я.

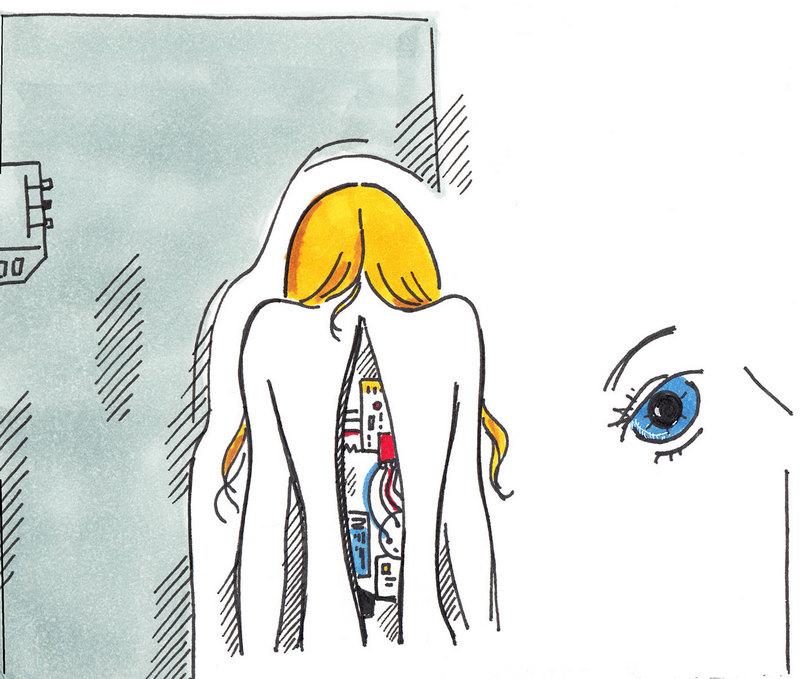

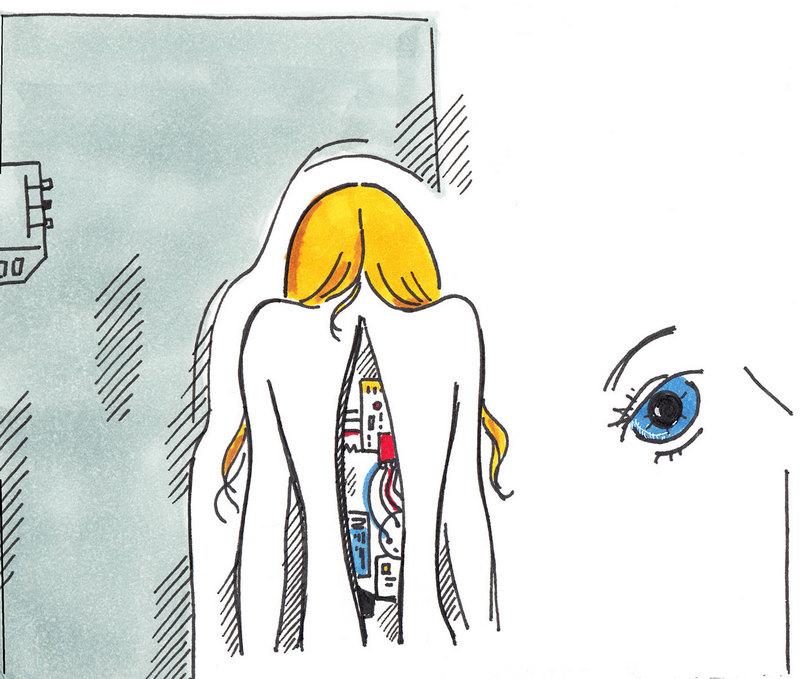

Вадим исчез в кухне, а через пять минут вышла Аделаида, быстро глянула на меня и шепнула, что разрешает себя усыпить. Села в кресло, расстегнула на спине платье, позволила нажать на неприметную стандартную родинку под лопаткой. За несколько секунд, прошедших до того, как она заснула, её зрачки расширились: если бы речь шла о человеке, я бы сказал, что в них мелькнул страх.

– Я быстро, – обнадёжил её Вадим, и Ада уснула, но не закрыла глаза, как делают во сне люди, а бесстрастно уставилась в потолок.

– Ну-те-с, ну-те-с, – забормотал друг, стягивая с её лопаток покрытую канекалоновым пушком кожу. – Что тут у нас… С эмоциями всё в порядке, центр работает. С реакциями тоже всё хорошо. Давай посмотрим центр переосмысления. Ну-те-с… ну-те… Мля, Дима! Крышка сорвана!

– А?..

– Щель. Щёлочка. Клапан пропускает.

– Какой клапан? Попроще можно?

Вадим отстранился от Ады. Хмуро глянул в потолок. Напряжённо спросил:

– Никогда не задумывался, что отличает робота от человека?

– Мысли? Чувства? – глуповато предположил я.

– Мысли и чувства им впаивают на заводе, – ответил друг, опасливо заглядывая в глаза спящей Аделаиде. – Но все эти мысли и чувства – стандартные. Предустановленные. Если роботу сказали, что убивать – это плохо, то он будет считать так до самой утилизации, и ты его не переубедишь. Просто потому, что на центре переосмысления опыта стоит блок. У твоей, – Вадим показал на Аду, – крышка прилегает к клапану неплотно. Она не переосмысляет весь новый опыт, но кое-что просачивается. Кроме того, посмотри: сорвана пломба. Но не срезана, а просто отошла и, к тому же, исцарапана. Скорее всего, из-за механического воздействия вроде вибрации.

– И как так случилось? – спросил я, чувствуя, как мерзко покалывает кончики пальцев.

– А где ты её брал?

– В «Шёлковой дороге».

– Тогда, может быть, из-за тряски. У нелегальных поставщиков нет фирменных контейнеров с креплениями, вот и возят роботов как дрова. Случай, конечно, один на миллион. Но…

– И что мне теперь делать?

Вадим пожал плечами. Я растерянно подошёл к Аде, взял кабель, поднёс к спрятанному под волосами порту на шее.

– Погоди, – велел друг. – Ты понимаешь, что это частичное воодушевление? Нужно либо убрать, либо узаконить…

– Убрать? – переспросил я, глядя в бледное, безмятежное, почти человеческое лицо.

– Дим. Это незаконно вообще-то. Блок снимают только у роботов, которые призваны заменить умерших людей. Чтобы они учились вести себя похоже на тех, кого заменяют… А у остальных это нельзя.

– И что делать? Если я не хочу… убирать?

– Подай заявку, что у тебя кто-то умер из близких, и ты хочешь их прототип.

Я присвистнул.

– Сколько та заявка стоит! Я за сто лет не наскребу.

– Тогда не свети её, – кивнув на Аду, посоветовал Вадим. – С собой не води, гостей не зови. Если никто не узнает, ничего и не будет.

– А если узнает?..

– Штраф, – развёл руками Вадим. – И изъятие робота.

– А что мне ей сказать? Когда проснётся?

– Скажи, что пыль почистил на клапане эмоций. Это стандартная процедура, она должна знать.

* * *

– Дим.

Я вздрогнул: Ада ещё никогда не звала меня по имени.

Обернулся.

Она лежала в кровати, укрывшись до носа. В свете бра я разглядел припухшие веки, красные щёки, лихорадочно блестящие глаза. Если бы Ада не была роботом, я сказал бы, что она выглядит как самый настоящий прихворавший человек.

– Что? – как можно мягче спросил я, подкатываясь к ней вместе с креслом.

– Не выключай меня больше.

– Я и не собирался.

– Не выключай, пожалуйста.

– Что такое, Аделаид? Даже если выключить, ты же всё равно проснёшься, как только подключишься к сети.

– Понимаешь, – она приподнялась на локте, поймала мою руку, прижала к щеке, – я испугалась сегодня. Это очень холодно – засыпать. У меня такое чувство… что если отключат, то я уже не включусь.

Я погладил её пальцы, поправил одеяло.

– Никто тебя не отключит. Всё будет хорошо.

– А что сказал твой друг?

– Я же тебе объяснил. Просто почистил пыль на эмоклапане, проверил схемы…

– Нет. Ты не понял. Я имею в виду – что он на самом деле сказал? Я же чувствую, что эмоклапан не трогали. – Аделаида нетерпеливо дёрнула плечом. – Я бы поняла, если бы он что-то чистил.

– Ну… Слушай, ты лучше у него спроси. Мне он именно так сказал.

Ада посмотрела на меня грустно и с обидой.

– Я же даже в выключенном состоянии воспринимаю волны – вы ведь не поставили общую блокаду. Я проснулась и интерпретировала…

Она помолчала, мягко улыбнулась и виновато добавила:

– Я же чувствую, когда обманывают.

* * *

Зря я позвал Вадима. Он открыл мне глаза. А может, его действия сделали щель в клапане ещё шире: теперь я отчётливо видел, как Аделаида меняется, становится всё умнее, всё человечней. Она жадно вбирала и интерпретировала новый опыт, всё меньше походя на сошедший с конвейера прототип и всё больше напоминая индивидуально настроенного антропоморфа.

Совет не показывать её людям плохо сочетался с целью, для которой я приобрёл Аду. Для покупки, – пусть даже в «Шёлковой дороге», – мне пришлось влезть в долги, и теперь нужно было отдавать кредит, жить самому, содержать робота… Отказаться от работы выглядело немыслимым, так что я продолжал шить шмотки, а Ада каждый день выходила на подиум, чтобы вертеться перед экспертами и позировать фотографам, клепавшим объёмные натуры для виар-шопов.

Сказать, что я жалел о её покупке – соврать. Своя модель – это настоящая роскошь: пропорции, которые можно подкрутить в соответствии с продукцией; походка, которую можно скорректировать в зависимости от подиума, коллекции и предпочтений жюри; безлимитные примерки и возможность перенастраивать внешность без страха испортить арендованного робота. Кроме того, она была нужна мне для Недели робомоды. Если меня заметят, пойдёт уже совсем другая история: не придётся выбивать заказы, выискивать жильё по дешёвке, обходиться стандартными материалами… Я получу допуск к цифровой материи, если повезёт – возьму заказ на разработку моделей для конвейера. А это уже совсем другие деньги! Совсем другие перспективы…

От мечтаний разморило: я чуть не проглотил зажатую во рту булавку и спустился с небес на землю.

Чтобы всё получилось, предстояло пахать и пахать.

Я готовил коллекцию для Недели робомоды ночами – Аде было хоть бы хны, а я жёстко недосыпал, но желание пробиться перевешивало всё. Тем более, на первых порах мы с ней сработались просто отлично. Я смог творить почти круглосуточно, подновил и выставил на продажу старые коллекции – на подтюненной Аде даже прошлогодние шмотки выглядели вызывающе аппетитно. К концу квартала почти выплатил кредит, купил ей мощный зарядный блок, мы слетали в Египет. Дальше пошло ещё круче. А потом… Потом и проявилась её нравность.

Впрочем, я оказался нравен не меньше, подумав в один из вечеров, что мне совсем не хочется, чтобы Ада выходила на подиум. От мысли, что на неё вновь будут пялиться жюри, спонсоры, эксперты и – в отдалении – толпы чужих мужиков, подкатывала тошнота.

Я тряхнул руками и выругался. Ада ойкнула: я случайно уколол её иголкой.

– Прости!

– Задумался?

– Ага…

Я посмотрел, как она глядит в зеркало, как трогает подшитый низ платья, ощупывая ткань длинными загорелыми пальцами. Решил, что Неделю робомоды мы отработаем на двести процентов.

А потом заляжем на дно.

* * *

В понедельник отгремело оглушительное открытие. Салют, фонтаны шампанского (Ада попробовала, но сказала, что ей не понравилось), фуршет, блеск чужих коллекций… Я рассматривал их с замиранием сердца: изучал фактуру, швы, покрой, лекала. Раньше я мог разглядывать шмотки только на экране, но в этом году у меня появился робот, и я наконец купил билет: дизайнеров пускали на выставки только в паре с моделями.

Вторник и среду я не отрывал взгляда от подиума: шли коллекции корифеев. Ада дёргала меня, звала в кафетерий, в зону интерактива, просилась познакомиться с другими моделями, но я отмахивался, заставляя её сидеть рядом. На субботу был назначен наш выход, и я страшно нервничал, что с ней что-то произойдёт. Подпортить чужую модель – на таких мероприятиях считалось едва ли не хорошим тоном.

Весь четверг я подшивал, подгонял, перекраивал и наводил лоск на свою собственную коллекцию. Аделаида нервничала: видимо, моё лихорадочное состояние передалось и ей. К вечеру мы заказали таксокар и повезли коллекцию в павильон. Зашли со служебного входа: с парадного из-за репортёров и гостей было не пробиться. Я миновал турникет, держа на весу бесценный вакуумный пакет со сжатой одеждой, прошёл уже десяток шагов, когда услышал сзади испуганное и беспомощное:

– Дима!..

Оглянулся. Ада растерянно стояла перед турникетом, такая красивая, непорочная и яркая в дерзком неоновом свете – а за локоть её держал дубина-охранник.

– Просрочена лицензия, – скрипуче заявил он.

Я запрокинул голову, выругался про себя, сжал бы кулаки, если бы руки были свободны. Как некстати! А ведь говорил себе, что нужно проверить… Лицензия действовала год и активировалась на следующий день после покупки робота. Но мастера «Шёлковой дороги» часто проводили оживление по лицензии другого робота – уже списанного, но ещё не утилизированного. Ада оказалась не исключением…

– Просрочена лицензия, – повторил охранник.

* * *

На робота было жалко смотреть.

– Это я виновата… – всхлипнула Ада, забиваясь в угол таксокара.

– Да при чём тут ты, – буркнул я. – Я же хозяин. Нужно было позаботиться.

– Я могла напомнить… Забыла…

Нормальные хикки-роботы о таких вещах не забывают – что ещё раз доказывало, что Ада не нормальна.

«Не свети её», – вспомнил я слова Вадима. Потом вспомнил, какой гонорар полагался за выступление на Неделе робомоды. Вспомнил, какие открывались перспективы.

Живут же люди с роботами-нелегалами. Как-то решают проблемы с лицензией. Не я первый, не я последний.

– Аделаида.

Она вскинула голову; в глазах вспыхнули огоньки проносившейся мимо ночной столицы.

– Собери свои документы. И запиши меня в МФЦ на завтра. На самый поздний слот.

* * *

– Добрый день. Мне нужно обновить документы на замещающего робота.

– По утере или по графику?

– По графику.

Я протянул в окошко папку с бумагами Аделаиды, мысленно повторяя легенду.

Если верить статистике, вечером пятницы служащие бывают не очень расторопны и не слишком внимательно всматриваются в документы. Но, увы, мне попалась служащая иного сорта. Несмотря на то, что её коллеги в соседних окошках уже гремели стульями и натягивали плащи, она помахала моей папкой и воззрилась не без сомнения:

– Это не замещающий робот.

– О, извините… У меня их два, один замещающий и один хикки. Видимо, перепутал… Прошу прощения.

Я протянул руку, но служащая не спешила отдавать папку.

– Вы в курсе, что лицензия на… – она быстро глянула в паспорт и снова воззрилась на меня: – Аделаиду просрочена?

– М-м… возможно. Я займусь этим, – пообещал, берясь за уголок папки.

– Вы знаете, что владение роботом без лицензии влечёт за собой административную ответственность?

– Да, да. Прощу прощения. Я займусь этим завтра же… Вернее, в понедельник, с самого утра.

Служащая резко дёрнула на себя папку и бросила паспорт Аделаиды на сканер.

– Я поставлю вас на контроль.

– М-м… Мы можем обойтись без этого? – улыбаясь самой очаровательной улыбкой, которую Ада называла «лорд», спросил я.

Внутри медленными ледяными пузырьками надувалась паника.

Можно было перегнуться через барьер окошка, дотянуться до паспорта, схватить папку и убежать. Но индекс Ады уже мерцал на мониторе. Побег означал бы мгновенный приговор.

Кляня себя за то, что позарился на гонорар за Неделю робомоды и вообще пошёл в МФЦ, я отчаянно повторил:

– Мы можем обойтись без этого? Мой второй робот… Он замещает маму. Я… В последнее время я был слишком подавлен, выпустил из виду продление лицензии…

– Сочувствую, – железным тоном ответила тётка, снимая паспорт со сканера и наконец отдавая мне документы. – Ждём вас с Аделаидой в понедельник для постановки на лицензионный учёт. Перед процедурой рекомендуется провести откат к заводским настройкам.

– Зачем? – похолодев, спросил я.

– Перед продлением лицензии хикки-роботов возвращают к стандартным параметрам. Лучше заранее сделать это дома – потратите меньше времени здесь.

Я вышел из МФЦ, ничего не видя перед собой. Чуть не навернулся со ступеней. Солнце жгло, раскалённым шаром вертясь в зените.

* * *

– Аделаид, я задержусь. Разбери почту и отмени все заказы на завтра.

– Да, конечно, – чуть запыхавшись, ответила Ада. Я слышал стук, шорохи и шкворчание – очевидно, она готовила обед. – Ты надолго?

– Час-два.

– Как раз дойдёт запеканка. Ой! Молоко убегает… Отключаюсь!