Борис Николаевич Камов

СУМКА ГАЙДАРА

ПОВЕСТЬ-ПОИСК

МОСКВА «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1982

Камов Б. Н. Сумка Гайдара : повесть-поиск. — М. : Дет. лит., 1982. — 319 с. : ил.

Эта повесть учит мужеству

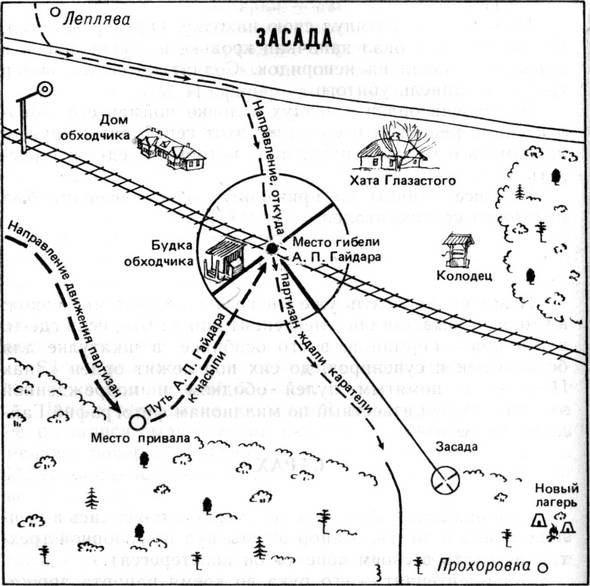

В августе 1962 года начинающий, мало кому известный журналист приехал в село Леплява под Каневом. Он задался целью разгадать тайну гибели писателя-партизана Аркадия Петровича Гайдара.

Эта работа заняла у Бориса Камова без малого два десятилетия. Он объездил всю страну, разыскал множество людей, которым довелось в 1941 году встречаться на войне с Аркадием Гайдаром. Их воспоминания, записанные на пленку, позволили Борису Камову создать книгу «Партизанской тропой Гайдара».

Повесть выдержала несколько изданий, и теперь десятки тысяч ребят с этой книгой в руках приезжают в Канев и Лепляву, чтобы пройти боевыми тропами писателя.

И вот перед нами новая повесть, которая продолжает и дополняет первую, — «Сумка Гайдара». В ней рассказано о том, как автор на протяжении многих лет искал пропавшую сумку Аркадия Петровича с его дневниками и рукописями.

Но содержание книги гораздо шире. Это прежде всего повесть о писательском подвиге на войне, когда Гайдар на фронте и в партизанском отряде, в перерыве между боями, изо дня в день неутомимо продолжал свою литературную работу, готовясь создать много новых книг.

Осуществить свои планы Гайдар не успел, но из повести мы узнаём, что он писал, о чем собирался написать, когда вернется домой. Борис Камов вводит нас в его «военно-полевую» творческую лабораторию.

В повести «Сумка Гайдара» Аркадий Петрович предстает и как опытный солдат, и как мудрый друг, умеющий ободрить, сказать в трудную минуту нужное мужественное слово.

Мы видим, что и на войне он был неразлучен с детьми, которые оказывались рядом с ним в самой неожиданной обстановке.

Мы видим Гайдара в книге глазами множества людей, в памяти которых он жил и живет до сих пор. Гайдар предстает в повести как героическая и романтическая личность, обладающая большой притягательной силой. И каждый из нас, особенно юный читатель, найдет, чему у Гайдара можно поучиться.

С большой любовью рассказано в книге и о двух самоотверженных партизанских семьях — Степанцов и Швайко, где окруженцам и партизанам помогали и взрослые и дети.

Низкий поклон таким людям, без которых было бы невозможно вести борьбу во вражеском тылу.

Лично я глубоко взволнован тем, что Гайдар в октябре 1941 года собирался с товарищами перебраться из-под Канева в Черниговские леса и создать там партизанское соединение. Если бы Аркадий Петрович не погиб, кто знает, быть может, нам и довелось бы воевать с ним вместе или хотя бы рядом...

Повесть «Сумка Гайдара», как и первая книга — «Партизанской тропой Гайдара», учит мужеству, любви к Родине и великим законам человечности и товарищества.

Это произведение интересно еще и тем, что в нем раскрываются методы поисковой, следопытской работы, которые позволили автору так много узнать о всеми нами любимом писателе-солдате.

«Сумка Гайдара» поможет пионерам, которые ведут поиск на дорогах и тропах минувшей Великой Отечественной войны.

Дважды Герой Советского Союза А. Ф. Федоров

«НАШЛАСЬ ЛИ СУМКА?

В 1965 году в издательстве «Детская литература» вышла документальная повесть «Партизанской тропой Гайдара» — о последних 127 днях жизни писателя, о его подвиге на войне.

В книге есть глава «Где сумка?». В ней рассказано, что на фронте и в партизанском отряде Аркадий Петрович много работал. Дневники и рукописи своих уже законченных или только начатых произведений Гайдар носил в сумке. А после его гибели она исчезла.

Глава «Где сумка?» маленькая. В ней всего пять страниц. Но вот уже полтора десятилетия в издательство «Детская литература», Дом детской книги и даже во Всесоюзный штаб Тимура при журнале «Пионер» идут письма с одним и тем же вопросом: «Нашлась ли сумка?»

«Если сумку уже нашли, — просят ребята, — то сообщите сразу нам в школу. Мы очень хотим знать, какие книги Аркадий Петрович написал на войне и скоро ли их можно будет прочесть».

«Мы живем далеко на севере, — говорится в другом письме. — Нам с женою положен большой отпуск. Если бы нам указали место, мы бы приехали искать сумку».

И вот история сумки перед вами.

В этой книге все правда. Я не придумывал ее сюжет. Его придумала жизнь. Мне оставалось собрать факты и коротко пересказать их.

В книге «Партизанской тропой Гайдара», обращаясь к читателю, я писал: «За тридцать семь лет своей жизни Аркадий Петрович прошел немало путей и дорог. Я последовал за ним только по одной. Быть может, ты, или твой друг, или твои сверстники пройдут по остальным и дополнят мой рассказ».

За минувшие годы пионеры-тимуровцы, литературные следопыты сделали немало ценных открытий. Главное из них принадлежит ребятам из школы № 16 города Черногорска в Хакасии. Вместе со своей учительницей Надеждой Петровной Карповой они разыскали людей, которые знали в 1922 году начальника второго боевого района по борьбе с бандитизмом Аркадия Петровича Голикова, а иные даже служили под его началом.

Черногорские тимуровцы пригласили меня к себе в гости, подарили тетрадный листок с восемью адресами. С помощью ребят удалось восстановить одну из самых волнующих страниц боевой юности Гайдара: его поединок с неуловимым атаманом Соловьевым.

«Сибирский эпизод» жизни Гайдара лег в основу фильма «Конец императора тайги», поставленного на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. А. М. Горького.

И я снова говорю:

— Следопыты, тимуровцы! На путях-дорогах Гайдара вас ждет еще немало открытий!..

Часть I. «Я СЕГОДНЯ ВОЮЮ ПЕРОМ»

Кажется, что сейчас откроется дверь... и раздадутся его тяжелые шаги. Он войдет со своей полевой сумкой, висящей сбоку на ремешке, сядет на диван и положит ее рядом. В этой сумке — я уж это знаю хорошо — лежит начало, а то и конец его новой повести.

Эта сумка всегда была с ним, словно хранил он в ней собственную душу.

Я. Фраерман. Любимый писатель детей

ДЛЯ ФРОНТА, ДЛЯ ПОБЕДЫ

А давай-ка, Светлана, возьмем мы из-за печки мою походную сумку...

Аркадий Гайдар. Голубая чашка

Аркадий Петрович выскользнул из-под одеяла. Быстро и бесшумно, по давней армейской привычке, оделся. Взял со стула ремень с командирской пряжкой и на цыпочках вышел в коридор.

В ванной комнате он умылся. Причесал коротко стриженные волосы. Пройдя на кухню, выпил кружку холодной воды. И, довольный тем, что никого в такую рань не разбудил, тихонько отомкнул замок и очутился на лестничной площадке.

Здесь Аркадий Петрович взглянул на часы — двадцать минут седьмого. В самый раз.

По Большому Казенному переулку Гайдар спустился на улицу Чкалова, повернул направо, к Курскому вокзалу.

На привокзальной площади собралось много народу: штатские, военные, дети, женщины. Здесь смеялись, плакали, угощались на дорогу, пели под гармошку, где-то в стороне гремел духовой оркестр.

Отъезжающие — на прощание — держали на руках сонных в этот ранний час детей; перекрикивая музыку и неумолчный гул, спешили что-то сказать напоследок.

Внезапно, словно по волшебству, смолкли все оркестры и баяны. Командир с орденами, поднявшись на возвышение, прокричал в жестяной мегафон команду.

Площадь замерла... Затем тут же пришла в торопливое движение. Те, кто уезжал, снова стали прощаться, но уже поспешно и отрешенно, словно очутились вдруг за какой-то незримой чертой. И площадь медленно колыхнулась в сторону платформ и стоящих на путях эшелонов.

И Гайдар вспомнил: в августе четырнадцатого года, когда ему было десять лет, он бежал за ротой, с которой уходил на войну отец. Отец был в длиннополой шинели, папахе, с тяжелой винтовкой на плече. А он, мальчишка, не спускал с отца глаз и думал: «Неужели папку могут убить?» И вдруг не выдержал и со стоном зарыдал.

С той поры Гайдар терпеть не мог проводов, на себе много раз испытав: легче ехать на фронт самому, чем кого-то провожать.

И сейчас, не всматриваясь и не вслушиваясь в то, что происходило на площади — это все ему предстояло, — он спустился в метро. Доехал до Библиотеки имени Ленина. Прошел к Военторгу. Здесь у витрин и возле входа тоже собралась большая толпа. Все нетерпеливо поглядывали на стрелки круглых уличных часов.

Ровно в семь заговорил мощный репродуктор, установленный на фонарном столбе, и открылись двери Военторга. Народ спешно хлынул в магазин — многие очень торопились. А Гайдар и еще несколько человек подошли ближе к репродуктору: передавали сводку.

«В течение девятнадцатого июля шли ожесточенные бои на Псковском, Смоленском и Новоград-Волынском направлениях...»

...Что-то давнее, казалось, напрочь забытое начало всплывать в памяти... Ну конечно, девятнадцатый. Он, Гайдар, был курсантом Киевских командных курсов. Его выбрали — в пятнадцать лет — секретарем партячейки, дали отряд и поручили в лесах под Новоград-Волынском уничтожить банду атамана Оглобли. Но Оглобля был опытен и хитер, его долго не удавалось обезвредить, пока... не помог сам атаман.

Оглобля подослал всыпать яду в колодец, из которого черпали воду бойцы. Отравителя поймали, тайком от всех спрятали в погреб. А жителям Гайдар (в ту пору еще Голиков) велел, чтобы готовили к утру подводы: красноармейцы, мол, заболели животами, нужно везти в больницу.

О «повальной болезни» стало известно в лесу. Ночью разбойничья ватага с криком «Ого-го, мухи дохлые!» ворвалась в село и... полегла под огнем четырех пулеметов.

...В Новоград-Волынском направлении Аркадию Петровичу предстояло отбыть и завтра, 21 июля 1941 года.

По широкой мраморной лестнице Военторга Аркадий Петрович поднялся в отдел оптики и купил полевой бинокль в толстом футляре. Затем выбрал солдатский мешок с матерчатыми лямками. Тут же в витрине для туристов увидел складной ножик с несколькими лезвиями и компас.

Заплатил, прошел в соседний отдел, купил две тетради, четыре карманных блокнота, дюжину простых карандашей, коробку цветных, под названием «Тактика», две резинки — одну для стирания записей карандашом, другую — для чернил. И две пачки писчей бумаги. Сложил все в мешок, затянул шнурком и направился за последней покупкой — сумкой.

К полевой сумке он привык еще на гражданской. Тяжесть невелика, а удобство большое: возникла необходимость, положил сумку на колено, вынул тетрадь, набросал приказ или записал дельную мысль — для памяти, — или несколько слов срочного донесения.

И после увольнения из армии Гайдар продолжал ходить в шинели, гимнастерке, сапогах и со старой своей полевой сумкой. Но теперь, собираясь в дорогу, Аркадий Петрович решил, что купит новую.

Гайдар попросил продавщицу показать ему сумку, которая висела на стене рядом с кобурой для нагана и портупеей. Девушка молча сняла сумку с гвоздя. Аркадий Петрович выдернул кожаный язычок замка, заглянул внутрь: два отделения, гнездо для карандашей, специальное окошко для компаса.

— Возьмете и кобуру? — спросила девушка. — У вас наган или ТТ?

— Спасибо, кобура не нужна.

У Гайдара не было ни нагана, ни пистолета. Свой револьвер за № 5056 Аркадий Петрович в 1924 году сдал рыжеусому начальнику оружейного склада в подвальном этаже Реввоенсовета.

Помещался Реввоенсовет в ту пору на Знаменской (позднее переименованной в улицу Фрунзе), в высоком светлом здании бывшего Александровского военного училища. И в 1941-м в этом здании — в двухстах метрах от

Военторга — располагалось какое-то военное ведомство. И Гайдар подумал: «Что, если мой маузер до сих пор лежит на том же складе?»

— Тогда, быть может, вам нужны кубики или шпалы?

[1]

— Благодарю. Кубики мне тоже не нужны.

На гражданской войне, в семнадцать лет, Аркадий Петрович уже командовал полком. И мог сейчас носить по меньшей мере четыре шпалы. Но в двадцать четвертом из-за тяжелой контузии врачи признали его непригодным к дальнейшей службе. И на все случаи жизни Гайдар имел теперь одну только должность и одно звание — писатель.

...Дома Гайдара ждал завтрак. А на диване, стульях лежали рубашки, платки, носки, полотенца, новая гимнастерка, шарф, перчатки — это Дора Матвеевна готовила его в дорогу.

— Дорик, не нужно мне столько, — сказал он мягко, — я еду всего на десять дней.

Не прикасаясь к завтраку, отобрал из вещей необходимое, положил в мешок и, подсев к письменному столу, занялся снаряжением сумки.

Гайдар заточил карандаши и вставил их в гнезда. Закрепил в «оконце» компас со светящимися стрелками. Опустил в главное отделение две столистовые тетради, четыре блокнота и пять экземпляров книги «Тимур и его команда», щелкнул замочком и повесил сумку на спинку стула — он был готов к отъезду.

ПРОВОДЫ

Тимура в Москве не было: он находился в Чистополе. Провожали Аркадия Петровича Дора Матвеевна и Женя.

Когда все трое вышли из подъезда, они увидели, что на тротуаре и мостовой дожидается толпа ребят. На девочках белые кофточки. На мальчишках чистые рубашки. Галстуки парадно отглажены. И у каждого красная командирская звездочка на груди.

От неожиданности Гайдар остановился.

— Здравствуйте, Аркадий Петрович, — негромко, вразнобой произнесли ребята.

— Здравствуйте, — все еще недоумевая, ответил Гайдар. — Вы кого-нибудь ждете?

— Ждем, — смутились ребята. — Вас.

У Гайдара перехватило дыхание, и он стал поправлять ладно сидящий на нем мешок. Ребят, которые толпились сейчас на тротуаре и мостовой, Аркадий Петрович знал по имени и в лицо. Помнил, кто в каком подъезде живет, хорошо ли учится и что у него за семья. Это были его товарищи.

В минуты сомнений, когда возникали конфликты с редакторами, или «педагогическая общественность» возражала против фильма о Тимуре, или когда просто казалось, что недавно начатая вещь не получается, Гайдар шел к ребятам.

Вот этим мальчикам и девочкам, сидя на поленьях во дворе, Гайдар впервые читал «Чука и Гека», «Тимура» и «Коменданта снежной крепости». От них выслушивал первые, для него самые авторитетные суждения и тут же вносил огрызком карандаша поправки в текст.

Зато, когда случалась радость или выпадал большой успех, Аркадий Петрович тут же сзывал ребят со всего двора и вел к мороженщику. По дороге он также приглашал всех детей, которые попадались навстречу.

«Ребячий телеграф» срабатывал молниеносно. На приглашение сбегались девочки и мальчики со всей улицы. По просьбе Аркадия Петровича мороженщик отмерял каждому специальной жестяной формочкой самую большую порцию, с двух сторон обложенную вафлями с витиеватыми вензелями. Гайдар щедро за всех платил. И никогда не брал сдачи.

А то еще бывало: Гайдар откупал в ближайшем кинотеатре целый сеанс. Занимал место контролера. И если незнакомые ребята, не смея поверить, что пускают без билета, робко останавливались у входа, Аркадий Петрович их подбадривал:

— Пожалуйста, проходите. Сегодня вы мои гости.

Случалось, в зале уже негде сесть, а гости все идут.

Тогда Гайдар сам приносил стулья из фойе.

И вот ребята сбежались снова.

— Откуда вы узнали? — удивленно спросил Аркадий Петрович.

Мальчики и девочки загадочно улыбнулись. И только Женя с рассеянным и равнодушным видом поглядела в сторону. И Гайдар догадался: позывной номер один общий дала она.

Гайдар сам придумал этот ритуал. В книге и фильме про Тимура и его команду весь поселок — дети и взрослые — с песней провожают на фронт Георгия Гараева. А теперь ребята из Большого Казенного переулка и с окрестных улиц сбежались проводить его. Но Аркадий Петрович вспомнил, сколько сейчас народу на Курском вокзале, какой там стоит плач, и сказал:

— Только до угла.

На углу Большого Казенного и улицы Чкалова Гайдар остановился и каждому из детей, чуть наклонясь, дружелюбно пожал руку. Затем вместе с Дорой Матвеевной и Женей они повернули направо, к вокзалу.

Сзади нетерпеливо загудели на разные голоса грузовые и легковые автомобили. Гайдар обернулся.

Не смея нарушить приказ: «Только до угла», ребята вышли на мостовую и вытянулись в цепочку, перекрыв движение. Заметив, что Аркадий Петрович остановился, они замахали ему галстуками и стали что-то кричать. Но из-за гудков невозможно было разобрать ни единого слова.

Гайдар высоко поднял свою широкую ладонь — «Вижу и благодарю» — и резко махнул ею: «Немедленно возвращайтесь». Гудки мгновенно прекратились.

— Вы тоже сейчас пойдете домой, — сказал Гайдар Доре Матвеевне и Жене. — Только сперва зайдем сюда.

И Аркадий Петрович показал на моментальную фотографию: он с детства любил фотографироваться.

В двух полутемных комнатах было тесно от народа. На несколько мгновений вспыхивал яркий свет. И снова устанавливался полумрак. Седой хромающий фотограф быстро щелкал деревянной рамкой кассеты и приглашал: «Следующий». А его жена, худая старушка, выписывала квитанции.

— Товарищи, вы не позволите? — обратился Гайдар к публике. — Я на поезд. Долго прихорашиваться не буду.

В комнате засмеялись.

— Фронтовики без очереди, — пояснил фотограф, перезаряжая аппарат.

Аркадий Петрович, не снимая мешка, присел на самый край стула. Вспыхнули лампы.

— Готово, — произнес фотограф. — Благодарю за оказанную честь. Желаю вам, товарищ фронтовик, вернуться с победой.

Выйдя на улицу, Аркадий Петрович протянул Доре Матвеевне квитанцию:

— Получи завтра снимки, и давайте попрощаемся здесь. Я не хочу, чтобы вы с Женей шли на вокзал.

На другой день Дора Матвеевна забрала фотографии. Гайдар выглядел на снимках непринужденно: полувоенная фуражка с матерчатым козырьком слегка сдвинута к затылку, глаза веселые, рот полуоткрыт (хотел сказать что-то смешное). А грудь и плечи перехвачены множеством ремней: два продольных, простроченных — от рюкзака; два тонких, крест-накрест, — от бинокля и туго свернутой плащ-накидки. И пятый, широкий, через левое плечо, — от сумки.

Обыкновенной. Кожаной. Командирской. Пока еще ничем не знаменитой.

ВОСПОМИНАНИЯ О СУМКЕ

Гайдар прибыл на Юго-Западный фронт, в Киев, где он воевал еще в гражданскую. Дни и ночи проводил теперь Аркадий Петрович на передовой. Вместе с бойцами отбивал наступление противника и ходил в контратаки. Вместе с разведчиками отправлялся во вражеский тыл. Его принимали у себя саперы, летчики, артиллеристы. Много времени провел он у десантников Героя Советского Союза А. И. Родимцева.

И все, кому довелось познакомиться с Гайдаром в ту пору, замечали его сумку. Она стала характерной чертой его облика солдата и журналиста.

— Я познакомился с Аркадием Петровичем в Броварах под Киевом, — рассказывал в 1963 году полковник Александр Дмитриевич Орлов, бывший начальник штаба 36-й истребительной авиационной дивизии. — Гайдар пришел в просторный деревянный дом, где размещался командный пункт командующего военно-воздушными силами Юго-Западного фронта.

«Военный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Гайдар», — отрекомендовался Аркадий Петрович.

Сдержанный, немногословный, подтянутый, — признаюсь, все это произвело на меня хорошее впечатление. Но я сразу приметил, что у Гайдара нет оружия — только полевая сумка.

«Где же ваше оружие, товарищ корреспондент?» — спросил я его.

Он смутился, потом быстро ответил:

«Я сегодня воюю пером, товарищ полковник».

«А что, удается вам сменить перо на что-нибудь... подальнобойнее?»

«Бывает... если удается удрать на передовую».

А я еще, помню, подумал: «Неробкий, наверное, это человек, если он ездит на передовую с одной только командирской сумкой через плечо, зная, как быстро и порой драматично меняется тут обстановка».

Помнил сумку и бывший командир второго батальона 306-го полка Иван Николаевич Прудников, о котором Аркадий Петрович писал в очерке «У переправы»: «Это самый лучший и смелый комбат самого лучшего полка всей дивизии».

— Гайдар приехал ко мне на командный пункт под вечер. Расстегнул сумку, достал наполовину исписанную тетрадь в черном переплете и попросил меня рассказать о лучших бойцах. В разгар беседы отворилась дверь, вошел командир взвода разведки Бобошко и доложил, что бойцы к выполнению задания готовы. Я объяснил писателю, что разведчики идут за «языком».

«Товарищ старший лейтенант, — произнес Гайдар, — позвольте пойти вместе с ними».

Я растерялся:

«Стоит ли рисковать собой, товарищ писатель?»

«Я могу писать только о том, что сам видел».

«Что же, — ответил я, — раз так, то сдайте, пожалуйста, все бумаги, какие у вас с собой, документы и орден».

Гайдар вынул из нагрудного кармана членский билет Союза писателей, отвинтил орден «Знак Почета» и снял полевую сумку. Взамен я дал ему свой планшет с картой.

...Взвод вернулся под утро. Бойцы привели пленного унтер-офицера и принесли тяжело раненного Бобошко.

Гайдар получил обратно свои документы, орден и сумку.

«Вот теперь мне есть о чем писать», — сказал Аркадий Петрович.

С передовой Аркадий Петрович прислал снимок, который теперь широко известен. Гайдар сидит на пеньке. Слева от него одинокая береза. У Аркадия Петровича могучий разворот плеч. На голове каска. На коленях пистолет-пулемет. Но фотография донесла до нас еще две важные подробности.

На гимнастерке сильно оттопыривается правый карман. В нем трофейный пистолет вальтер, о котором речь впереди. А правый локоть Аркадия Петровича лежит словно бы на широкой подставке: за футляром с биноклем висит до отказа набитая сумка.

Та самая, купленная в Военторге. Это первый и последний случай, когда у нас есть возможность увидеть хотя бы ее краешек...

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НАЧИНАЮТСЯ

Через несколько дней Гайдара вызвали в Москву. По дороге на железнодорожный состав налетели самолеты. Машинист остановил эшелон, чтобы пассажиры выскочили из вагонов. Аркадий Петрович тоже выпрыгнул на песчаную насыпь и побежал в реденький лесок.

Он лежал под дикой грушей и, прищуря глаза, наблюдал за поединком машиниста с немецкими летчиками. Машинист разогнал состав. «Мессеры» стали заходить в хвост эшелону. Машинист резко затормозил — бомбы ударили далеко впереди паровоза. Самолеты пошли на разворот. Машинист набрал скорость и, когда немецкие истребители появились опять, снова резко затормозил. Но фашистские пилоты учли маневр и сбросили бомбы, не долетев до состава.

Гайдар видел: одна небольшая бомба отделилась от крыла, описала дугу и ткнулась в крышу темно-вишневого вагона. Темно-вишневый в составе был один. Гайдар ехал в нем. Бомба разнесла вагон в щепы. А в купе оставались вещи и сумка Аркадия Петровича — с тетрадями и блокнотами, с законченными и только еще начатыми очерками и рассказами, с первыми заготовками — «на потом» — для новых, уже задуманных книг.

В Москву Гайдара довез другой эшелон. У себя в квартире Аркадий Петрович появился без шинели, бинокля, фуражки, вещевого мешка. И без кожаной командирской сумки.

С удара бомбы в темно-вишневый вагон и начинается полная драматизма история сумки Гайдара. Точнее, сумок.

ВТОРАЯ СУМКА

В Москве Гайдар пробыл недолго. Он отчитался в редакции «Комсомолки». Внес поправки в сценарий «Клятва Тимура»: картину запускали в производство. Выступил с рассказом о положении на фронте в Союзе писателей. Обратился с речью по Центральному радио к школьникам и комсомольцам. И напоследок зашел в Детиздат, который помещался возле самой площади Дзержинского.

Аркадий Петрович навестил своих редакторов. Поделился впечатлениями, как там, на передовой.

Говорить о новой книге было еще рано. Очерки и рассказы, которые Аркадий Петрович думал предложить издательству, погибли вместе с сумкой.

Но Детиздат приступал к выпуску «Военной библиотеки школьника». Готовился сборник «Советским детям» — слово наших писателей о войне. Согласие участвовать в сборнике уже дали Илья Оренбург и Алексей Толстой.

Гайдар сказал, что может предложить только текст своего выступления по радио «Берись за оружие, комсомольское племя!». И вынул из кармана несколько вчетверо сложенных листочков.

Больше, полагал Гайдар, в Москве ему делать нечего. Снова нужно было собираться в дорогу. Аркадий Петрович снова поехал в Военторг и купил новую плащ-накидку, фуражку с лакированным козырьком и звездочкой, петлицы, которые сам пришил к своей старой гимнастерке, и заплечный мешок.

В канцтоварах он попросил сразу сотню простых карандашей — дарить в окопе, а также полдюжины блокнотов, полдюжины тетрадок в тяжелых коленкоровых переплетах. И у той же продавщицы, что спрашивала в прошлый раз, не нужна ли ему кобура, — новую темно-коричневую командирскую сумку.

Дома Аркадий Петрович опять заточил карандаши, вставил их в гнезда, опустил в сумку четыре тетради, три блокнота и небольшую стопку своих книг.

С книгами Гайдар придумал небольшую хитрость: если он хотел попасть на такой участок, где было особенно опасно и журналистов не пускали, он шел к командиру, от которого это зависело, дарил ему «Тимура» или «Судьбу барабанщика» с автографом — и получал разрешение.

По традиции, которая уже начала складываться, по дороге на вокзал Гайдар зашел в полном походном снаряжении в ту же самую «моментальную» фотографию. А квитанцию снова оставил Доре Матвеевне, которая на другой же день получила снимки.

Эти снимки — последние.

На них видно, что за время, проведенное на фронте, Гайдар похудел. Стало моложе лицо. Стройнее осанка. Грудь Гайдара снова перехлестывали ремни. Один из них был от новой, второй сумки.

ГЛАВНАЯ СУМКА

Аркадий Петрович вернулся во фронтовой Киев. Начались журналистские будни. На передовую в первые дни Гайдар ходил пешком. В очерке «У переднего края» он объяснил это тем, что «по машинам... открывалась стрельба минами. На одинокого же идущего человека мину тратить не расчет».

Но была еще одна причина, по которой Аркадий Петрович предпочитал пешую ходьбу: по дороге на передовую и с передовой он... работал. В такт шагам он думал. В ритме движения складывались фразы.

Он держал их в своей могучей памяти, пока не возвращался в гостиницу. Здесь, наскоро поев, садился за массивный письменный стол и слово в слово записывал на больших листах все, что сложилось за день в голове, потом заказывал Москву и диктовал очерк по телефону редакционной стенографистке.

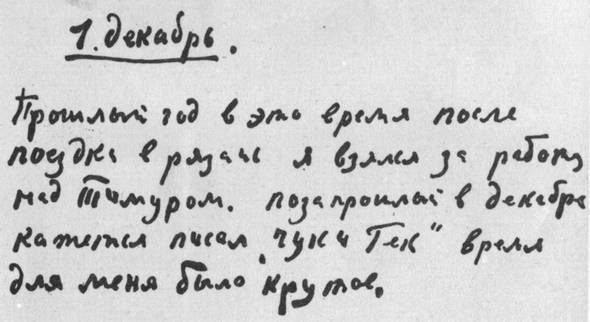

В поисках подробностей жизни Гайдара той поры перечитываю его немногочисленные письма с фронта. Вот предпоследнее:

«Если от меня долго не будет писем, — предупреждал он жену, — это значит, что далеко ходить на почту».

Ясно. Почта с фронта поступает через Киев. Если на почту ходить далеко — он на передовой.

Но что это?

«Со мной пока случилось только одно горе: при одном обстоятельстве у меня п р о п а л а с у м к а (разрядка моя. —

Б. К.), которую ты так заботливо мне собирала. Ну, ничего. Выдадут другую».

Выходит, погибла и вторая? Но как? Почему? И что в ней было? Звоню Доре Матвеевне. Она соглашается со мной встретиться. Снова расспрашиваю, как уезжал на фронт Гайдар. И под конец прошу:

— Расскажите, как вы собирали Аркадию Петровичу в последний его приезд сумку.

Дора Матвеевна задумывается.

— О какой сумке вы меня спрашиваете?

— О кожаной, командирской, купленной во второй раз в Военторге.

— Почему вы решили, что я ее собирала? — недоумевает Дора Матвеевна. — Что я могла в нее положить — мыльницу?

Достаю четвертый том сочинений Гайдара. Читаю вслух письмо о пропавшей сумке.

— Это он не про кожаную сумку, — улыбается Дора Матвеевна. — Это он про заплечный мешок. Мешок я собирала. Верно. Приготовила еды. Положила полголовки сыра. Консервы «Крабы»: он любил. Теплые вещи: дело близилось к осени.

...На этот раз, понял я, кожаная сумка уцелела.

Но, как выяснилось, ненадолго.

В Харькове в 1965 году я познакомился с Сергеем Федотовичем Абрамовым. Он впервые встретил Гайдара уже в окружении под Киевом, в Семеновском лесу. Было лейтенанту Абрамову в ту пору двадцать лет. Его профессиональную наблюдательность сапера усиливал острый интерес к личности писателя. Я ждал точных, неожиданных подробностей. И не обманулся.

— Вы сказали, на Гайдаре при встрече была фуражка, шинель внакидку... Что еще? — допытывался я.

Абрамов пожал плечами:

— Когда Аркадий Петрович показал нам удостоверение, мы увидели над карманом орден... Пистолет в кобуре. Кажется, ТТ. Шинель на боку у него сильно оттопыривалась: под ней висела сумка.

К сумке я разговор и вел. Спросил как можно будничнее:

— Какая?

— Какая? — переспросил Абрамов, начиная обижаться, что я пристаю с пустяками. — Обыкновенная. Брезентовая. Противогазная.

— Противогазная?!

— Почему вы удивляетесь? Многие носили. Противогаз выбросят, а в чехол положат чего им надо.

Проводив Сергея Федотовича до трамвая, я долго бродил по душным улицам.

«Брезентовая... противогазная... многие носили... — повторял я слова Абрамова. — Именно поэтому Сергей Федотович мог и ошибиться».

Я поднялся к себе в номер, зажег настольную лампу, придвинул стопку почтовой бумаги и сел писать в Киев, полковнику Орлову.

«Александр Дмитриевич, — спрашивал я, — какая же все-таки сумка была у Гайдара? Мнения расходятся. И я растерялся — какую же искать?»

В Москве меня ждал ответ.

«Тетради, — сообщал Александр Дмитриевич, — Гайдар носил в сумке. В Киеве сумка у него была кожаная, командирская. А когда мы встретились с ним в окружении в лесу под Семеновкой, то на плече висела брезентовая, противогазная... Потерял ли он кожаную или нарочно поменял, не знаю...»

Значит, Абрамов не ошибся: у Гайдара в самом деле появилась третья сумка. Куда же девалась вторая?.. Повесил в блиндаже, а в блиндаж попал снаряд?..

Оставил на короткий срок товарищу, а тот потерял, вынужден был бросить или погиб?.. Все могло быть...

И все же... У Аркадия Петровича было правило: не повторять ошибок. Потеряв первую сумку, которая осталась в разбомбленном вагоне, Гайдар, надо полагать, позаботился о том, чтобы не пропала вторая.

Бывший батальонный комиссар Е. Ф. Белоконев рассказывал: даже идя на разведку в уже оставленный нами Киев (это было 19 сентября), Гайдар взял с собой свои тетради.

Что, если Аркадий Петрович вторую сумку не терял? Что, если он ее... поменял?

Менял же он оружие: сперва у него был наган, потом парабеллум, а затем ТТ. Аркадия Петровича видели то с немецким шмайссером на шее, то с ППД на плече.

Мог ли быть практический смысл и в замене сумки?..

Раньше сумка предназначалась только для тетрадей и блокнотов. Но окружение рождало добавочные заботы. Кроме бумаг, нужно было носить при себе запасные патроны и обоймы к револьверу, гранаты и запалы к ним (Аркадий Петрович не любил, когда гранаты болтались и стукались на поясе). А кроме того, хотя бы немного еды: краюшку хлеба, банку консервов, два-три пищевых концентрата.

Вещевой мешок, который собирала Дора Матвеевна, «при одном обстоятельстве» пропал. Обзаводиться новым перед самым падением Киева Аркадий Петрович не стал. По крайней мере, с вещевым мешком никто Гайдара в окружении не помнил. А в кожаной сумке, полной тетрадей и бумаг, гранаты, патроны, еда уместиться не могли.

Вот почему я думаю, что Аркадий Петрович, по примеру других, взял пустой чехол от противогаза и переложил в него все из кожаной сумки и карманов.

...Искать нужно было сумку из брезента.

ЧТО БЫЛО В СУМКЕ?

Много народу на фронте и в партизанском отряде внимательно наблюдало за тем, как Гайдар ходит, сидит, ест, разговаривает, смеется, носит оружие, затачивает карандаши, греет руки возле огня, перематывает портянки, запахивается в шинель, беседует с детьми, действует в бою.

Окружающие знали, что Гайдар писатель. И в обстановке, где не было радио и не приходили газеты, замечая, что он всегда спокоен и сдержан, люди были глубоко убеждены, что Аркадий Петрович в силу своей профессии обладает особым даром знать и видеть такое, что недоступно другим. И Гайдар не разрушал этого убеждения, хотя оно ему дорого стоило.

Он не мог показать, что устал, не мог признаться, что ему нездоровится, даже если обострялась давняя его болезнь. Не мог никому сказать: «Послушайте: я такой же, как вы. У меня нет прямой радиосвязи с Москвой. И Верховное Командование со мной не советуется». Он понимал, что говорить этого нельзя. Что его присутствие для многих поддержка и надежда.

И Гайдар шел в разведку, когда другие отдыхали, нес оружие соседа, если во время долгого марша тот выбивался из сил, и отдавал последний кусок сахара — свой НЗ, — если кто-то падал от голода...

И люди старались держаться поближе к Гайдару...

Но это неотступное и для Аркадия Петровича утомительное внимание позволило по прошествии двух десятилетий собрать ценнейшие сведения о Гайдаре. И о том, что было в его сумке.

* * *

Александр Дмитриевич Орлов вспоминал:

«Я часто слышал от Аркадия Петровича:

— Эх, и напишу же я, товарищ полковник, обо всем, как оно было!

Но о том, что он пишет, Гайдар говорить не любил и мне свои записи ни разу не показывал. И я бы никогда не узнал, что он носил в своей сумке, но помог случай.

Скрываясь от преследования, мы переходили ночью вброд речку. А когда под утро сделали привал, Гайдар обнаружил, что документы в кармане и рукописи в сумке искупались вместе с ним. Он встревожился. Тут же вытряхнул из сумки все, что в ней было. И занялся прежде всего тетрадями и блокнотами. К счастью, они пострадали не очень.

Зато намокли записи на отдельных листках, которых в сумке было множество: тут и вырванные тетрадные страницы, обрывки театральных афиш; он писал на бланках полетных листов, которые брал у меня, на чистых сторонах листовок, наших и немецких, и даже на обертках от концентрата.

Тетради свои Аркадий Петрович берег. Заносил в них лишь особенно важное. Остальное записывал на чем попало: с бумагой на фронте было туго.

Разгладив листки, каждый в отдельности, он принялся их сушить, наколов на ветки вокруг костра. А несколько страничек долго держал над огнем в руках. В тот вечер Аркадий Петрович признался мне, что есть у него два законченных очерка. Один о летчиках нашей дивизии лейтенанте Хлястаче и капитане Солдатове, подвиг и гибель которых он видел. Назывался очерк «Во имя Родины». А второй — «Варвары двадцатого века» — был о зверски замученных людях: гитлеровцы обмотали их колючей проволокой и живыми бросили в пруд.

Я попросил Аркадия Петровича при случае эти очерки почитать. Они произвели на слушателей большое впечатление. Были у Аркадия Петровича и другие вещи, незаконченные. О них он со мною ни разу не говорил».

***

«...Аркадий Петрович рассказывал в Семеновском лесу, — вспоминал бывший лейтенант Сергей Федотович Абрамов, — как он тонул в речке Трубеж. Это была неширокая, болотистая речушка на пути отступления наших войск. И многие, думая, что ничего не стоит ее перейти, спокойно шли в воду, а их начинало засасывать. Гайдар в ней чуть не погиб, но какой-то красноармеец его спас.

И хотя случай был скорее грустный, чем веселый, Гайдар так смешно изображал, как смело он сперва ступил в воду, но тут же поскользнулся, думая удержаться, сделал шаг, а нога почти по колено ушла в илистое дно и как потом незнакомый этот боец тащил его за воротник, что все, кто слушал Аркадия Петровича, покатывались со смеху. Но смеяться громко было нельзя — неподалеку находились немцы, — и оттого становилось еще смешней.

Гайдар написал потом про этот случай рассказ, и в партизанском отряде под Леплявою бойцы часто просили его этот рассказ прочитать».

***

Одно из самых ценных свидетельств принадлежит разведчице партизанского отряда Марии Моисеевне Денисенко (по отцу — Ильяшенко). В 1941 году ей было пятнадцать лет. И Гайдар звал ее «Желтая ленточка».

«Мы сидели в лагере у костра, — вспоминала Мария Моисеевна. — Кто-то вдруг обратился к Гайдару:

— Аркадий Петрович, прочтите, что вы пишете. Хоть сколько-нибудь.

Мне показалось, что Гайдар смутился: уж очень искренне его просили, — но что-то мешало ему согласиться. Он помолчал, потом ответил:

— Записки свои читать сейчас не буду. Это еще только заготовки, наброски. Над ними нужно много работать. Вот напечатаю книгу, сами тогда и прочтете. А пишу я о том, что мы с вами из разных мест, у нас непохожие судьбы, но неожиданно и тревожно повернулась жизнь, и мы стали «лесными братьями». Я много о вас написал. Думаю, напишу еще больше. И если выйдем из леса, из кольца, страна трудов ваших не забудет.

Я подошла к Гайдару попрощаться и спросила:

— Аркадий Петрович, а вы разве пишете только о войне?

— Я пишу о многом, но о войне, конечно, в первую очередь.

— Но раньше у вас были только детские книги. А теперь, значит, будет книга для взрослых?

— Я надеюсь, — ответил Аркадий Петрович, — что напишу много книг. Я хочу написать роман для взрослых, но в нем обязательно будет про ребят. Я напишу роман для ребят, но обязательно расскажу о мужестве детей и взрослых... И еще мне хочется написать о комсомольцах твоего поколения, потому что, когда мне было столько же лет, сколько тебе, я тоже впервые воевал здесь, на Украине, и дымное то время и себя той поры я хорошо помню...

Потом я узнала, что Гайдар убит и неизвестно куда исчезли его тетради. Ни одна страница не попала в добрые руки. А ведь все можно было переписать. Все можно было спрятать.

Но Гайдар не думал, что погибнет. Не верил...»

ПАКЕТ, ПЕРЕВЯЗАННЫЙ ВЕРЕВОЧКОЙ

В партизанском отряде под Леплявою ожидалось важное событие: полковник Орлов, собрав сильную группу, готовился к маршу по немецким тылам и переходу через линию фронта. Гайдар, несмотря на долгие уговоры, заявил, что остается в лесу:

— Я здесь найду для себя материал, и мой пулемет без дела не соскучится, — оправдывал он свое решение.

Часов в шесть вечера 18 октября Орлов пришел в лагерь прощаться. Был он в полушубке, который выменял за свой кожаный реглан, в ушанке вместо фуражки с «крабом», с нарочно подзапущенной бородой, чтоб иметь «селянский» вид. К удивлению полковника, Гайдар пригласил его к себе в землянку (чего прежде никогда не делал). В сыром, тесном помещении на врытом в землю столе метался язычок коптилки. Потолок был так низок, что Орлов не смог выпрямиться, и поспешил сесть на ближайшую койку. А Гайдар прошел к своей, в левом дальнем углу.

В спорах последних дней все было переговорено. Оба помолчали. Орлов — недоумевая, Гайдар — собираясь с духом. Наконец Аркадий Петрович сунул руку под тюфяк и вынул пакет. Он был не толще двух или трех вдвое сложенных школьных тетрадок, обклеен снаружи розоватой бумагой и для прочности перевязан тонкой пеньковой веревочкой.

— Товарищ полковник, возьмите, пожалуйста, это с собой. Если дойдете до наших, перешлите в Москву. А мало ли что произойдет в пути — выкиньте или сожгите.

Полковник смутился.

— Нам предстоит пройти по тылам врага в лучшем случае шестьсот километров, — сказал он, — и я не уверен, что сумею донести бумаги в сохранности.

Гайдар помедлил и небрежно кинул пакет на стол. Говорить сразу стало не о чем.

Наклонив голову, чтобы не стукнуться о бревна потолка, полковник направился к выходу, кинул взгляд на пакет, что лежал возле коптилки, и поднялся наверх.

Гайдар проводил Орлова и его товарищей до ближайшего поворота, сунул в карман полковнику — на память — кожаный портсигар с табаком и мундштук. Обнялись, догадываясь, что, скорее всего, больше не встретятся...

Что же заключал в себе сверток, перевязанный веревочкой?

— В пакете были те два очерка, — сказал мне Орлов, — которые Аркадий Петрович когда-то нам читал.

Но точно Александр Дмитриевич этого знать не мог. Пакета он не распечатывал. У Гайдара ничего не спросил. И мнение его чисто предположительное. Ведь о других произведениях, которые хранились в той же сумке, полковник просто не знал.

Могли быть в пакете два этих очерка? Конечно. В равной степени как и другие:

о штабе Тимура на Крещатике;

о десантниках комбрига Родимцева;

о двухдневном бое в немецком тылу возле деревни Скопцы;

о подвиге комсомольцев, которые увезли из Семеновского леса на дальние хутора несколько десятков раненых;

о героизме искалеченного капитана Рябоконя — он стал проводником группы Орлова;

о боевых действиях партизанского отряда под командой Ф. Д. Горелова (здесь перечислены только те сюжеты, которые известны нам).

Но когда я вновь и вновь обдумывал эпизод с пакетом, из головы не выходила одна подробность: волнение. Почему Аркадий Петрович так волновался перед разговором с полковником? Ведь Орлов уходил к линии фронта не один. Любой участник группы с великой радостью согласился бы выполнить поручение писателя.

Однако, выслушав резоны полковника, который не сказал ничего нового, Гайдар бросил пакет на стол, а не отдал его кому-нибудь другому.

Почему?

Видимо, в пакете, кроме одного или двух очерков, находились еще какие-то бумаги, которые нуждались в том, чтобы кто-то засвидетельствовал: все изложенное в этих документах — правда.

А полковник Орлов, участник гражданской и войны в Испании, орденоносец, начальник штаба авиационной дивизии, был самой авторитетной личностью среди тех, кто 18 октября направлялся к линии фронта.

Что же могло быть в пакете?

Первый (предположительный) документ — письмо в Союз писателей СССР, ЦК ВЛКСМ и редакцию «Комсомольской правды». Дело в том, что Аркадий Петрович отказался улететь последним самолетом из Киева. Он счел нужным разделить судьбу армии, которая попала в окружение. Это было мужественное и самоотверженное решение. Но, говоря официальным языком, Гайдар нарушил в военное время приказ...

Не исключено, что пакет содержал объяснения по этому поводу и в самой сжатой форме — отчет о боевой деятельности в тылу врага. Однако любое сообщение в годы войны нуждалось в проверке или подтверждении.

И писатель полагал: полковник Орлов, с которым они вместе шли от Семеновского леса под Киевом, мог засвидетельствовать, что каждое слово в объяснительной записке соответствует истине.

Второй (предположительный) документ. Основываясь на краткой хронике боевых действий партизанского отряда под командой Ф. Д. Горелова, Аркадий Петрович мог изложить некоторые свои мысли о том, что можно и нужно сделать для быстрого развития партизанскогодвижения на оккупированной территории.

Именно в те дни, лежа в засаде, Гайдар сказал своему товарищу, младшему лейтенанту Михаилу Федоровичу Тонковиду:

— Надо поскорее всем отрядом сниматься с этого места. Сначала хотя бы на Черниговщину, а там — в Брянские леса. Связаться с Центром, с фронтом, собрать побольше людей. Не сто и не двести человек, а целую партизанскую армию — с настоящей разведкой, санчастью, пулеметными ротами и даже со своей артиллерией. И тогда весь мир узнает, на что способны в нынешней войне партизаны.

Гайдар полагал: перейдя фронт, полковник может сообщить командованию: под Каневом действует партизанский отряд. В нем имеются бывалые люди. Если будет налажена связь с Центром, отряд сможет передавать важные сведения о противнике.

Вполне вероятно, что именно об этом Аркадий Петрович собирался поговорить с полковником в землянке.

Но Орлов пакета не взял. Разговор не состоялся. Запечатанный сверток, возвратясь с проводов, Аркадий Петрович, скорее всего, опустил в маленькое отделение своей сумки.

Гайдар впервые предпринял попытку передать кому-то часть бумаг...

...26 октября 1941 года, через восемь дней, Аркадий Петрович погиб. С той поры никто больше не видел его сумку.

Часть II. ГДЕ СУМКА?

СЕКРЕТНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

В первых числах июня 1944 года от массивного серого здания на улице «Правды» в Москве, где находится редакция «Комсомолки», взял с места «виллис». Крылья его были залатаны. Верх — самодельный фанерный. В кабине находились двое: сержант-шофер и офицер с погонами капитана. С короткими остановками «виллис» мчался на недавно освобожденную Украину. Когда машину останавливали военные патрули, офицер протягивал вчетверо сложенный мандат на плотной бумаге:

Редакция газеты «Комсомольская правда»

4 июня 1944 года

Удостоверение (секретное)

Редколлегией газеты «Комсомольская правда» на военного корреспондента капитана А. Ф. Башкирова возложены розыски могилы погибшего партизана, писателя Аркадия Петровича Гайдара, похороненного в Полтавской области, близ города Канева; ему поручено также с помощью местных организаций привести в порядок могилу писателя, поставить обелиск и организовать гражданскую панихиду.

Просьба ко всем военным, советским, партийным и комсомольским организациям Украины и организациям Союза писателей Украины оказывать тов. Башкирову содействие в выполнении возложенных на него обязанностей.

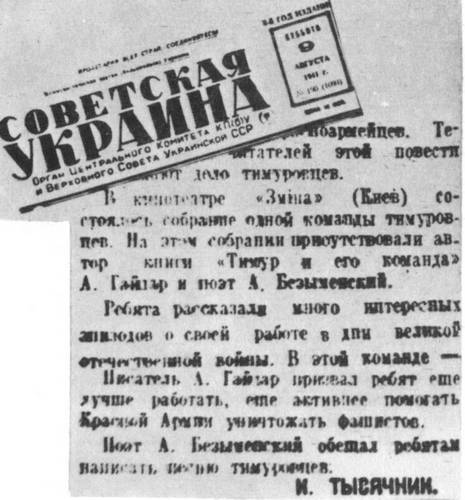

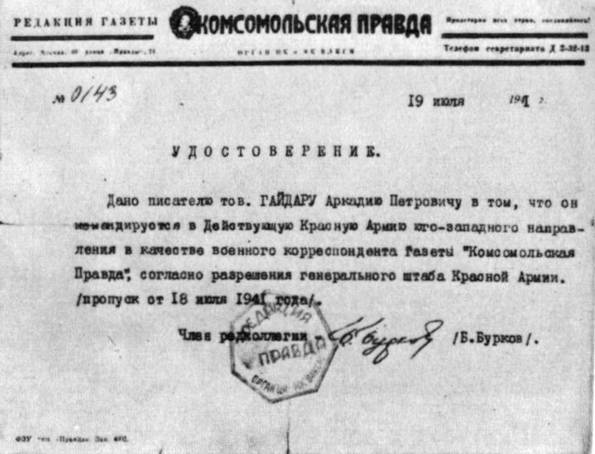

Секретный мандат капитана Башкирова был отпечатан на таком же бланке и скреплен той же подписью и печатью, что и удостоверение Гайдара, с которым он уехал на фронт в июле 1941 года.

В Каневе «виллис» пересек по понтонному мосту Днепр, взметая песок всеми четырьмя колесами, добуксовал до Леплявы и остановился на маленькой площади возле сельского Совета.

Но в сельсовете в этот час никого не было. На дверях темнел тяжелый замок. Капитан спросил пожилую женщину в мужском пиджаке, которая проходила мимо:

— Вы не скажете, где похоронен писатель Гайдар?

Женщина пожала плечами.

— Могил тут много. Он через Днепр переплывал или в госпитале умер? Кто в госпитале, тех подальше хоронили.

— Он был партизан. Погиб в сорок первом.

— Так бы и сказали. У нас тут похоронен всего один партизан. Его могила — возле железницы. То есть возле железной дороги. Только туда не ходят. Можно подорваться. Немцы везде насовали мины.

— А знал этого партизана кто-нибудь в селе?

— Если кто и знал, то молчали. Зайдите к Фене Степанец. Тут по дороге. Я вас проведу.

Женщина издали показала хату, палисадник с двумя грушами. Аккуратное крыльцо. Соломенная крыша. Больше дом не был примечателен ничем.

Башкиров постучал. Ему открыла молодая женщина в белом платке.

— Можно у вас переночевать? — спросил капитан.

— Вам будет у нас неудобно — четверо детей.

— А я люблю, когда много детей, — весело ответил капитан.

Обстановка в избе была бедная. На капитана сразу уставилось четверо ребят: два мальчика постарше и две совсем еще маленькие девочки. Башкиров назвал себя.

Хозяйка сдержанно ответила:

— Феня.

Она полила на руки капитану и шоферу, приготовила ужин: теплая картошка из чугуна, глечик молока, два сиротливых кусочка хлеба на тарелке.

Башкиров подал знак. Водитель принес из машины мешок, и капитан выложил на стол две банки свиной тушенки, запарафиненную коробку яичного порошка, буханку серого хлеба и пакетик пиленого сахара.

При виде сахара оживились дети, которые сидели в сторонке. Башкиров поднялся, подошел к каждому с пакетиком, ребята вежливо взяли по куску. Разговаривать стало легче.

За ужином капитан спросил:

— Феня, а бывали у вас в сорок первом году партизаны?..

Хозяйка побледнела, поперхнулась картошкой. В ее расширенных зрачках капитан увидел страх.

— Почему вы испугались? — смущенно спросил он. — Вот мои документы. — Он протянул свой мандат и офицерское удостоверение.

Внимательно прочитав оба документа, Феня успокоилась и объяснила:

— Неделю назад, в Сушках, недалеко отсюда, в хату вошел военный, тоже попросил рассказать, как в сорок первом помогали партизанам. А потом вынул два револьвера и застрелил хозяина... Военный был переодетым полицаем.

Феня успокоилась и коротко рассказала, что муж ее был партизаном. Несколько раз приходил домой из леса вместе с Гайдаром. Мужа потом схватили и расстреляли фашисты.

— Коля и Витя хорошо помнят Гайдара, — закончила она.

Башкиров повернулся к мальчикам.

— Веселый был, — улыбнулся Витя.

А Коля добавил:

— Дядя Аркадий давал нам поручения.

Капитан понял, что ему повезло.

Помощником Башкирова стал бойкий Витя. Рано утром он повел капитана к насыпи, возле которой был похоронен Гайдар.

Башкиров по дороге вспомнил вчерашнее предостережение насчет мин.

— Не бойтесь, — успокоил Витя. — Это в лесу корова подорвалась. А возле могилы еще никто не подорвался.

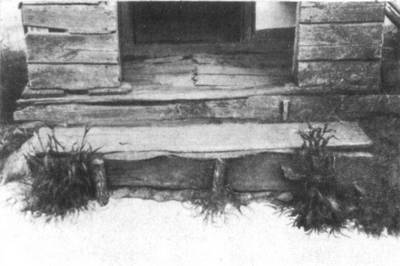

За насыпью, неподалеку от будки путевого обходчика, Башкиров увидел прибитый ветром и дождями поросший травой беспризорный холмик.

«До моего посещения, — писал через несколько дней

капитан Башкиров, — могила Аркадия Петровича Гайдара... ничем не выделялась и не было на ней ни столбика, ни дощечки с указанием имени погибшего. Но колхозники села Леплява знали, что здесь похоронен погибший в бою с немецкими захватчиками партизан-писатель Гайдар.

Однако запущенность могилы объясняется тем, что окрестности села еще не разминированы...»

Башкиров сорвал несколько одуванчиков и положил их на холмик.

С окраины села Витя отвел капитана в центр, в сельсовет. Его председатель, Тарас Федорович Бутенко, обрадовался появлению Башкирова. Бутенко сам был в партизанском отряде, помнил Гайдара.

— Да, — подтвердил он, — возле будки обходчика похоронен Аркадий Петрович. Но раз вы приехали и у вас такой мандат, давайте перенесем могилу Гайдара прямо под окна сельрады...

— Полномочий на перенос праха у меня нет, — сдержанно ответил Башкиров. — Лучше помогите привести могилу в порядок.

Бутенко распорядился вызвать плотников, заказал им «памятный знак» и стал рассказывать о Гайдаре.

Капитан вынул из планшета блокнот, начал записывать. И тут в воспоминаниях Бутенко мелькнула важная подробность.

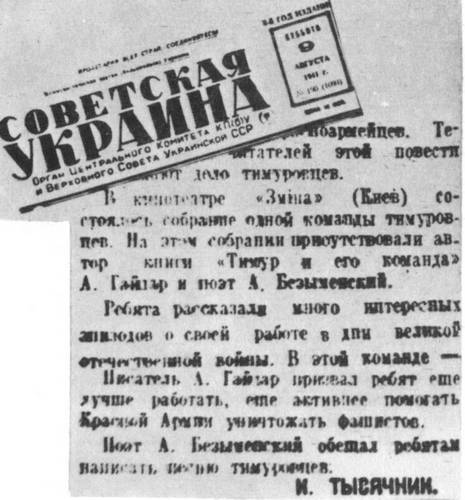

«Гайдар, — отмечал позднее в отчете Башкиров, — вел дневник партизанского отряда, создал несколько лирических произведений в форме писем к сыну, жене, читал их партизанам».

«Дневник и свои произведения, — продолжал Башкиров, — автор всегда носил с собой, и они попали в руки к немцам». И в другом месте, рассказывая о гибели Аркадия Петровича, капитан отметил: «Немцы тут же сняли с погибшего партизана его орден, верхнее обмундирование, забрали тетрадки, блокноты» (разрядка моя. —

Б. К ).

Это было первое и последнее упоминание о пропавших бумагах Гайдара в документах военных лет.

«ХРАНИТЬ В ТАЙНЕ ДО КОНЦА ВОЙНЫ!»

Отчет Алексея Филипповича Башкирова был опубликован в 1951 году. А осенью 1963-го Константин Федотович Пискунов, директор издательства «Детская литература», а в прошлом — редактор и друг Аркадия Петровича, подарил мне машинописную копию отчета и два снимка, сделанные Башкировым.

На одном был изображен могильный холмик, каким его впервые увидел Алексей Филиппович. На другом — уже приведенная в порядок могила с надписью на простой сосновой доске:

А. П. Г А Й Д А Р

Писатель и пулеметчик партизанского отряда

Погиб в октябре 1941 г.

Над словом «октябрь» кто-то поставил число: «26».

Дома я подолгу рассматривал снимки, перечитывал листки отчета, пока однажды не пришла простая мысль: да ведь Башкиров, газетчик и специальный корреспондент, должен был напечатать в «Комсомолке» статью!..

Я тут же вынул из ящика стола папку с библиографией — то есть списком статей и воспоминаний о Гайдаре. В длинном перечне авторов фамилия «Башкиров» не значилась...

«Ничего, — успокоил я себя. — Мне ведь тоже не сразу пришло на ум, что на страницах «Комсомолки» военной поры затерялась его статья».

С трудом дождался рассвета. В газетный зал Исторической библиотеки пришел самым первым. Сотрудница в синем халате принесла тяжелую подшивку за 1944 год.

Я подсчитал: Башкиров выехал из Москвы в Лепляву примерно 5 июня. Четыре дня на дорогу в один конец. Столько же на обратный путь. Дней десять заняло расследование. Дня два — составление отчета. Еще три на то, чтобы превратить отчет в очерк. Итого двадцать три дня. Пусть двадцать пять. Значит, не позднее первых чисел июля очерк капитана Башкирова должен был появиться на полосе.

Я начал нетерпеливо листать газетные страницы, ожидая увидеть большую статью с портретом. Скорей всего, на второй полосе. Ведь Гайдар был не просто пулеметчик и партизан, не просто известный писатель и кинодраматург, но еще и военный корреспондент «Комсомольской правды».

Больше того, статья Башкирова должна была вызвать поток читательских писем. Возможно, некоторые из них позднее тоже были напечатаны.

...Очерк Евгения Воробьева «Человек выходит из леса» — о белорусских партизанах.

...«О чем рассказывают стены» — десятки надписей на штукатурке немецкого застенка.

Стихи Михаила Матусовского «Надписи, взывающие к мести».

Указ о награждении полковника Александра Покрышкина третьей медалью «Золотая Звезда». Его портрет и статья — «Лучший летчик СССР».

И вдруг: «Он смертью утвердил бессмертие!»

Вторая полоса, как я и предполагал. Небольшой портрет. Печать плохая. Изображение смазано. Похудевшее лицо. Гимнастерка с пустыми петлицами. Выглядит очень молодым. На фотографиях после ретуши это случается. Снимок неизвестный. Машинально подумалось: «Нужно разыскать негатив».

Подавив волнение, начал читать статью — она была посвящена подвигу связиста...

Внимательно просмотрев подшивку за все второе полугодие 1944 года, я не обнаружил даже заметки в двадцать строк. Да что заметки — не было даже традиционной траурной рамки: «Редакция с глубоким прискорбием извещает, что при исполнении служебных обязанностей погиб военный корреспондент газеты, писатель-орденоносец...»

Проверил по числам — комплект полный. Тогда я начал листать подшивку снова. Я хотел знать: напечатал ли что-нибудь Башкиров после своей поездки в Лепляву?..

18 июля. Корреспонденция «За Собеж». Подпись: «А. Башкиров. Действующая армия. По телеграфу».

22 июля. Репортаж «Город взят на рассвете».

9 августа. Очерк «Один летный день» — о летчиках-штурмовиках. «Второй Прибалтийский фронт. По телеграфу».

С каждой новой корреспонденцией Башкиров удалялся от Москвы. Я понимал: нужны материалы о летчиках, саперах, пехотинцах. Но почему Башкиров не напечатал хотя бы сто строк о подвиге писателя и журналиста? Не доехав до Москвы, получил новое задание? Но если Алексей Филиппович нашел способ переслать в Москву свой отчет, он имел возможность переправить и статью.

Больше того, отчет Башкирова изложен строго, мужественно, лаконично. Документ волнует до сих пор. Чтобы опытной рукой превратить его в репортаж, требовался от силы час. В редакции это мог сделать любой сотрудник.

Я начинал склоняться к мысли, что ни работники редакции, ни Башкиров не были повинны в этом молчании.

Тогда кто?..

В маленьком читальном зале уже не оставалось свободных мест. Я сидел у открытого окна, в которое врывался ветер. И страницы распахнутой подшивки вздрагивали, как живые. Листы были из плохой, толстой бумаги. Они пожелтели, сделались ломкими. Поврежденные страницы кто-то заботливо склеил прозрачной пленкой.

Для меня становилось все очевиднее, что в молчании этих полос по поводу гибели писателя заключена какая-то тайна.

Что за тайна?.. Этого я не знал. И не представлял, с какой стороны к ней подступиться.

«Хорошо, — сказал я сам себе, — предположим, что сейчас — сорок четвертый. Я — сотрудник «Комсомолки». Передо мной отчет Башкирова. А Гайдар был моим товарищем. Но редактор, допустим, заявил, что статью о гибели Гайдара он печатать не станет. В этом деле для него много неясного. Он не намерен спешить. Нашел бы я способ, не помещая некролога, сказать с газетной полосы, что Гайдар погиб?»

И я начал перелистывать подшивку в третий раз. Теперь я искал статьи с будничными, спокойными заголовками. Я понимал, что в нарисованной моим воображением ситуации сведения о трагической судьбе Аркадия Петровича не могли лежать на поверхности. Их следовало терпеливо искать.

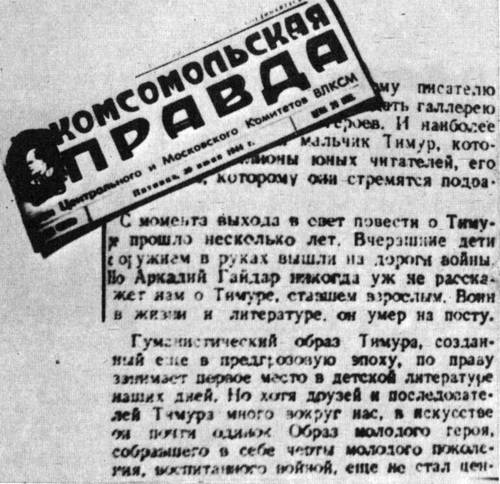

И я остановился на литературно-критическом обзоре, который поначалу пропустил.

Обзор был помещен 30 июня (машинально прикинул: «Башкиров уже успел вернуться из Леплявы»). И назывался так: «Ребята ждут нового Тимура». Подпись: «К. Андреев». Кирилл Андреев — критик, беллетрист, исследователь литературы для детей и юношества. Он был хорошо знаком с Аркадием Петровичем.

Я пробежал глазами первый абзац. И озноб прошел по телу:

«С момента выхода в свет повести о Тимуре, — говорилось в статье, — прошло несколько лет. Вчерашние дети с оружием в руках вышли на дороги войны. Но Аркадий Гайдар никогда уж не расскажет о Тимуре, ставшем взрослым. Воин в жизни и в литературе, он умер на посту».

Я уже не сомневался: ради этой единственной фразы был написан весь обзор.

Передо мной лежало первое печатное сообщение о гибели Гайдара. Это был некролог. И хотя я ожидал, что сообщение будет зашифровано, я ощутил душевную боль от того, как оно было составлено и подано.

Когда каждая статья «Комсомолки» прославляла подвиг, героизм, самоотверженность, о Гайдаре, который погиб в поединке с фашистами, было сказано, что он «умер на посту». До войны так писали о людях, которых разрыв сердца настигал в служебном кабинете.

Знала ли редакция, что Аркадий Петрович погиб в бою? Да. Осведомленность проступала в нарочито затуманенной фразе: «Воин в жизни и в литературе». Но при этом газета ни словом не упоминала, что Гайдар пал на войне, в партизанском отряде.

Почему?

Я сдал подшивку и вышел на улицу Богдана Хмельницкого. Проходя мимо Центрального Комитета комсомола, я посмотрел на зеркальные стекла подъездов. Сюда много раз наведывался Аркадий Петрович. Здесь он добился разрешения поехать на фронт корреспондентом «Комсомольской правды». И, вспомнив статью, снова спросил себя: «Почему?» Усомнились, что Аркадий Петрович погиб достойно? Но слова о том, что он умер «на посту», служили признанием его мужества и верности долгу.

«А что, если летом сорок четвертого обстоятельства гибели Гайдара было решено засекретить? — задал я себе вопрос и тут же ответил: — Чушь!»

Я шел по Сретенке. Ехать в автобусе у меня не было желания.

Что могло быть секретного в том, что на окраине села Леплява погиб хороший, отважный человек, по роду основных своих занятий — писатель?

Наоборот, известие о том, что гитлеровцы убили Гайдара, породило бы в его читателях волну ненависти к врагу. Тысячи оккупантов поплатились бы жизнью, огромное количество немецкой военной техники было бы уничтожено — «За Гайдара!». Понимали это в редакции «Комсомолки»? Видимо, понимали. Тогда в чем же дело?

Я отвлекся на минуту от размышлений, чтобы перейти Колхозную площадь, где при зеленом свете, словно бешеные, срываются с места полчища машин. И на углу проспекта Мира, возле магазина подписных изданий, снова спросил себя: «А не было ли в обстоятельствах гибели Гайдара такого, чем бы могла воспользоваться гитлеровская пропаганда? Ведь одно дело — если человек погибает в окопе среди своих...»

И я остановился от внезапной догадки посреди тротуара.

«Было обстоятельство, — с болью признался я. — Было. Сумка. Тетради. Блокноты. Записи на отдельных листках. Но с другой стороны — чем уж гитлеровцы могли там поживиться? Секретных бумаг в сумке не было. Эпизоды обороны Киева? Марш-бросок от Семеновского леса к Лепляве? Перечень боевых операций партизанского отряда? Все это не представляло большого интереса для противника. Кроме того, многие записи Аркадия Петровича были зашифрованы... И потом, какое все это могло иметь значение в 1944 году?..»

Я с облегчением перевел дух. И вдруг: «Удостоверения! Вместе с сумкой убийцы забрали членский билет Союза писателей СССР и удостоверение «Комсомольской правды» с фотографиями и личной подписью!»

Вот когда мне многое стало понятным...

КОЕ-ЧТО О ФАШИСТСКОЙ РАЗВЕДКЕ

У Гайдара была любимая игра: «А что было бы, если б было?» Помните, в «Военной тайне» в нее играют Владик Дашевский и Толька? Это была серьезная игра. Она развивала «ситуативное мышление», то есть умение быстро решать, что делать в зависимости от перемены обстоятельств.

С годами играть в такую игру научился и я, поэтому мысленно сказал себе: «А что было бы, если бы 30 июня 1944 года вместо статьи Андреева «Комсомольская правда» напечатала очерк Башкирова?»

...Газета поступила бы на фронт. «За Гайдара!» — писали бы на своих снарядах артиллеристы, на минах — минометчики, на торпедах — моряки.

Но та же «Комсомолка» появилась бы и в киосках за границей.

Предположим, что в нейтральной Швейцарии агент немецкой разведки вместе с утренней порцией газет купил бы «Комсомольскую правду», вырезал статью А. Башкирова, положил ее в конверт с другими выловленными «разведданными» и отправил в Берлин.

В Берлине, в управлении имперской безопасности, офицер, к которому по роду службы поступила бы статья из «Комсомолки», позвонил бы в архив:

«Посмотрите по картотеке, попали к нам документы, бумаги и вещи советского писателя, идеолога детей, изобретателя новой коммунистической игры «Тимур»?»

В гитлеровской армии существовала секретная инструкция о сборе всех образцов советских документов, а также фотографий, дневников и писем. Если сумка Гайдара и его удостоверения личности попали в руки гитлеровцев, то какой-нибудь немецкий обер-лейтенант или майор обязан был тут же все переслать в Берлин.

Не исключено, что в октябре 1941 года, когда гитлеровцы планировали вот-вот вступить в Москву, сумку Гайдара никто в Берлин не послал. Или объемистый пакет с бумагами писателя, отправленный в столицу Германии, сгорел в поезде, который подорвали партизаны.

Однако в июле 1944 года офицеру из управления имперской безопасности могли ответить и так:

«Да, согласно секретной инструкции о сборе всех образцов русских документов, деловой и личной переписки, Золотоношская комендатура в ноябре 1941 года прислала нам пакет, о котором вы спрашиваете».

Дальнейшее становилось делом техники.

Фотоцех отдела дезинформации получил бы срочное задание: на основе фотографий с удостоверений изготовить групповой снимок: «русский писатель Гайдар (во власовской форме) дружески беседует с немецкими детьми из гитлерюгенда».

А в это время в графологической лаборатории опытный мастер из фальшивомонетчиков, пользуясь образцами почерка и личной подписи, буква за буквой рисовал бы «собственноручное обращение кумира советской молодежи к читателям».

А затем над всей линией фронта самолеты сбросили бы полтора-два миллиона листовок с «групповым портретом» и «личным письмом».

Имелись ли основания опасаться такой провокации? Имелись. В 1937 году при перелете через Северный полюс пропал самолет Героя Советского Союза Сигизмунда Леваневского. Поиски велись несколько месяцев. Но никаких следов самолета и его экипажа обнаружить не удалось.

А когда началась война, гитлеровцы объявили, что Леваневский давно живет в Германии. Будто бы они его подобрали во льдах и теперь он летает бомбить Москву. Фашисты действовали по принципу: если врешь, то ложь должна быть колоссальна.

Вот почему за десять с половиной месяцев до падения Берлина пришлось позаботиться о том, чтобы гитлеровцы, убив Гайдара, не осквернили его память, не запятнали честное имя писателя. Вот почему, догадался я, не была напечатана статья Башкирова.

Но я жалею об этом до сих пор. Рассказ о героизме и гибели Гайдара вызвал бы тысячи откликов. И конечно, отозвались бы прежде всего те, кто встречал Аркадия Петровича в сорок первом, кто участвовал с ним в боях. По самым свежим воспоминаниям и свидетельствам Башкиров мог бы написать свою книгу «Гайдар на войне» с такими подробностями, которые теперь уже не восстановить.

Но главное — на статью мог отозваться один бывший мальчишка. Не подозревая, насколько важен этот мальчишка для его расследования, капитан Башкиров вскользь, мимоходом, не называя имени, упомянул его в своем отчете как «курьера и ординарца у партизана Гайдара».

Этот бывший «курьер и ординарец» был единственным человеком, кто в 1944 году мог располагать точными сведениями о местонахождении сумки.

Но партизан Бутенко уверил корреспондента, что все бумаги писателя попали к немцам. И капитан Башкиров летом сорок четвертого их уже не ищет. «Курьер и ординарец» не имеет понятия, что его сведения нужны. Узнать это он мог бы только из статьи в «Комсомольской правде».

Но отчет о поездке в Лепляву по крайней мере до конца войны кладут в бронированный сейф...

А в послевоенные годы за подписью Башкирова не появляется ни одной строки о Гайдаре.

Снова недоумеваю: почему?..

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ КАПИТАНА БАШКИРОВА

Я решил познакомиться со своим предшественником по поиску Алексеем Филипповичем Башкировым. Я надеялся, что беседа с ним поможет мне получить ответ на целый ряд вопросов.

Позвонил в «Комсомольскую правду». Мне ответили:

— Башкиров у нас давно не работает.

— Как давно?

— Из нынешних сотрудников его никто не помнит.

Озадаченный, я отправился на Суворовский бульвар, в Союз журналистов СССР. В каком бы городе Башкиров после войны ни жил, в какой бы редакции ни работал, здесь должны были знать его адрес, даже если он вышел на пенсию.

В отделе учета молодая сотрудница дважды внимательно просмотрела картотечный ящик. А. Ф. Башкиров в списках Союза журналистов не числился.

Я отправился на улицу Воровского. На третьем этаже старинного особняка нашел отдел творческих кадров Союза писателей СССР. Объяснил, кто и зачем мне нужен. Передо мной положили толстый справочник Союза писателей СССР. И здесь Башкиров не числился тоже.

Снова позвонил в «Комсомолку»:

— Не могли бы вы дать мне адрес, — сказал я, — по которому проживал Башкиров?

— Пожалуйста, — приветливо ответил женский голос. — Сущевская улица...

Это оказалось недалеко от моего дома. Через пятнадцать минут я уже подымался по лестнице. Дверь открыл пожилой мужчина.

— Да, Алексей Филиппович здесь жил, — подтвердил он. — Очень деликатный. Никогда не спорил с соседями. Но после войны он куда-то уехал и не вернулся. Комната его долгое время стояла пустая. Потом ее отдали другим жильцам.

— А имущество? — спросил я. — Мебель? Книги?

— Мебель? Затрудняюсь вам ответить. По-моему, все забрал райфинотдел.

— Но, может, завалялся чемодан? Или он оставил связку бумаг? Или блокнот? Хоть что-нибудь?

— Сожалею... Но если даже и оставил, после войны могли сжечь. С дровами, знаете, долго было плохо. А печи подтапливали, случалось, и книгами.

Из квартиры Башкирова я ушел вконец обескураженный. Вроде был человек. И все его помнят. А никаких следов.

Запросил Центральный адресный стол: здесь должны были знать, где живет Башкиров, даже если он поселился на Северном полюсе. Но на листке, который мне вернули, небрежно, карандашом, было набросано: «Никаких сведений».

Обращение в разного рода инстанции также не дало никаких результатов. Алексей Филиппович не числился ни в живых ни в мертвых. И по всему выходило, что он пропал без вести после войны.

Знает ли кто-нибудь, кроме меня, о его исчезновении? Вот и сосед сказал: «Уехал и не вернулся». Что, если одни думают, он получил новое назначение, другие — новую квартиру?

В истории гибели Гайдара было много неясного. Эти загадки могли не давать покоя и Башкирову. Но пока шла война, он не имел возможности возвратиться в Лепляву. Кончилась война — и Алексей Филиппович таинственно исчез.

А не могло быть так, что он не вернулся из второй своей поездки под Канев?

Встречаясь с партизанами, я теперь неизменно спрашивал о Башкирове. В Лепляве и соседних селах после войны его никто не видел. Оставалось надеяться, что дальнейший поиск что-нибудь прояснит.

О ПОЛЬЗЕ ЛОГИКИ

Меня все больше занимала судьба сумки.

Я собрал копии всех писем и документов о Гайдаре, присланных в Москву в 1942—1944 годах. И после войны. Об Аркадии Петровиче сообщали: полковник А. Д. Орлов, лейтенант С. Ф. Абрамов, батальонный комиссар В. Д. Коршенко, капитан третьего ранга Борисов, старший лейтенант И. Гончаренко, вдова партизана А. Ф. Степанец, вдова лесника, помогавшего окруженцам, А. А. Швайко и другие.

Но о пропавших бумагах упоминал только Алексей Филиппович Башкиров. Литератор, он понимал, какую ценность представляли рабочие тетради Гайдара. Не случайно в отчете капитана мелькнул и такой штрих: Аркадий Петрович в отряде вел дневник в форме лирических писем к жене и сыну. Видимо, Гайдар читал дневник вслух. Ведь он любил читать свои произведения. Значит, партизаны, которые слышали это чтение, могли припомнить, о чем Гайдар писал.

Но в своей работе я теперь пользовался одним суровым правилом: перепроверять все сведения и утверждения, которые поддаются проверке. Это был единственный способ отделить несомненные факты от правдоподобных домыслов.

Поскольку отчет капитана Башкирова был единственным документом, в котором упоминались тетради и блокноты Гайдара, то у меня возникло сразу несколько вопросов.

Откуда Алексею Филипповичу стало известно, что сумку забрали гитлеровцы? Скорей всего, ему сообщил Бутенко. Откуда знает Бутенко?.. Он видел?.. Или может назвать свидетелей?..

Снова еду на Украину. Беру на этот раз с собой портативный магнитофон. Все, что мне теперь расскажут, запомнит пленка.

В Киеве нахожу бывшего путевого обходчика Игната Терентьевича Сорокопуда. Это он хоронил Гайдара.

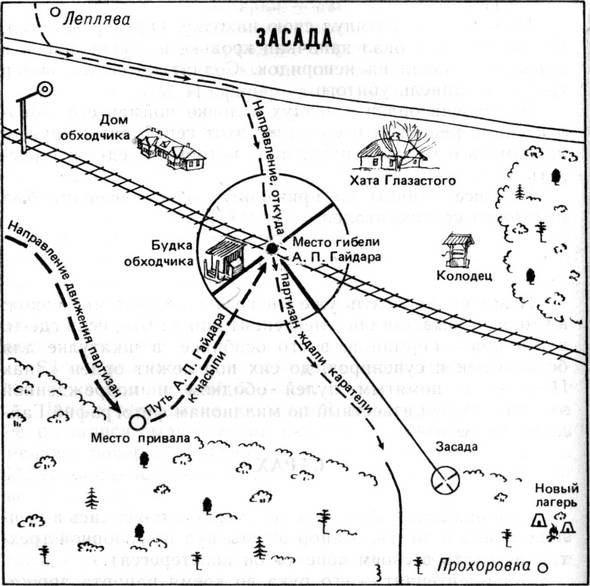

— Когда немцы подозвали меня и велели закопать убитого партизана, — вспоминает Сорокопуд, — я подошел и сразу же узнал Аркадия Петровича. Мы были с ним знакомы. Он заходил ко мне. Я его угощал и давал еды с собой... А тут он лежал на земле, в короткой своей солдатской шинели. Рядом валялась его ушанка с рыжим мехом. Но уже ни ордена, который он носил на гимнастерке, ни оружия, ни противогазной сумки на нем не было.

Значит, обходчик не видел.

Неподалеку от райцентра Гельмязево нахожу дом Тараса Федоровича Бутенко.

— Да, — подтверждает он, — я помогал Башкирову. Он спрашивал про сумку. И что сумку забрали немцы, сообщил ему я.

— Вы сами видели, что немцы уносили сумку?

— Самолично не видел.

Бутенко замолкает. И кассета накручивает длинную паузу.

— Назовите человека, который видел.

— Назвать по имени такое лицо не могу. Но что забрали немцы — точно. Все так говорят.

Нажимаю клавишу «стоп». Когда «все говорят», хотя никто не видел, у меня есть право усомниться.

Еду еще к двум партизанам. Они живут по соседству. Это братья Денис и Иван Ваченко.

Денис Семенович, парень из бедного украинского села, участвовал в штурме Зимнего. Слышал, как ударила «Аврора». С передовым отрядом ворвался в царский дворец. Денис Семенович держится скромно, рассказывает о Гайдаре душевно.

— У Аркадия Петровича была поговорка, — вспоминает он. — Услышит что хорошее или плохое, задумается и скажет: «Что ж, и это запишем!»

Я радуюсь точности припомненной детали: это очень похоже на Гайдара.

А Иван Семенович Ваченко желает выглядеть многозначительным. Хмурит брови, якобы от напряженной работы мысли. В отряде он был завхозом. В письмах ко мне обещал, что сообщит много важного. Но вот мы сидим с ним на крыльце вдвоем. Поют петухи. Вращаются кассеты. Бывший завхоз сыплет ворох не связанных между собою слов. Я прошу его уточнить отдельные подробности. Он путается и ничего дельного сказать не может.

О сумке спрашиваю братьев порознь. Ни один не видел, как немцы ее забирали. Кто видел? Не знают. «Но отчего ж, — спросил я себя, — «все говорят»?»

В юности мне довелось изучать прекрасную и стройную науку логику. Она исследует законы нашего мышления. В особенности я полюбил раздел «Доказательства и опровержения». Я научился во время споров обнаруживать логические ошибки в рассуждениях своих товарищей и двумя-тремя логическими приемами легко опрокидывал их доводы.

Обнаружил я типичную ошибку и в рассуждениях партизан. Они полагали: раз сумку Гайдара никто не видел после его гибели, значит, она пропала в момент гибели (то есть забрали гитлеровцы).

А если Гайдар за день до случившегося успел сумку спрятать? Этого обстоятельства партизаны не учитывали. Бутенко продолжал настаивать, что сумка попала в руки к немцам, хотя убедительных доказательств у него не было.

А я хотел верить, что Гайдар с его предусмотрительностью заранее позаботился о том, чтобы его рукописи — при любых обстоятельствах — остались целы и после изгнания гитлеровцев были доставлены в Москву.

Но доказательств, что он успел это сделать, я тоже не имел. Как же быть? Помочь мне могла только логика. Она учит: одно и то же суждение может быть либо истинным, либо ложным. Если утверждение Бутенко — сумку забрали немцы — истинно, то рукописи давно пропали и всякий поиск бесполезен.

Если же заявление бывшего партизана ошибочно, то возникает будничный, рабочий вопрос: где или у кого перед 26 октября Аркадий Петрович Гайдар оставил на хранение брезентовую противогазную сумку со своими бумагами?

В ПОЛУШАГЕ ОТ СУМКИ

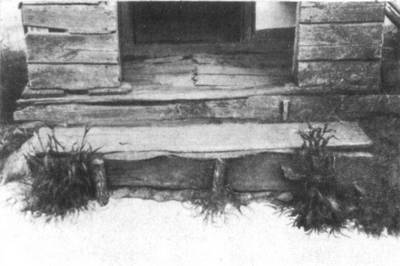

Я поселился в Лепляве у Афанасии Федоровны Степанец. Это к ней в июне 1944 года попросился на постой капитан Башкиров. К ней в августе 1962 года впервые приехал я. С этой беленькой хаты под соломенной крышей начинался мой поиск на путях-дорогах Гайдара, который продолжается по сей день.

Весной 1964 года я обосновался у Афанасии Федоровны надолго. С военной поры в доме мало что изменилось: та же русская печка с лежанкой. Самодельный буфет до потолка. Лавки вдоль стен. Стол, врытый в сухую глину пола. Угол с иконой и портретом Тараса Шевченко.

Когда я подарил Афанасии Федоровне увеличенную фотографию Гайдара, она вставила ее в рамку, повесила высоко на стене и тоже убрала расшитыми полотенцами. Пока не началось строительство Каневской ГЭС, по вечерам горела керосиновая лампа, та самая, при свете которой писал Гайдар. Только пришлось купить новое стекло.

Я рано вставал, завтракал и уходил в старый партизанский лагерь. В его окрестностях я отыскал родник — маленький тугой фонтанчик, который бил из-под земли. Из этого родника пили и брали воду партизаны. Нашел поляну, которая служила отряду кухней. Тут еще валялись чугунные конфорки и раскрошенный кирпич плиты. Разбирал полусгнившую кровлю обвалившейся землянки в надежде что-нибудь отыскать. Но, кроме нескольких винтовочных патронов и гильз от немецких автоматов, не обнаружил ничего.

Я совершил пешие переходы от лагеря к Днепру, к селам Комаровка, Хоцки, Софиевка, где бывали бойцы. В их числе Гайдар.

Я пытался представить себе быт партизан, их трудные и опасные будни. Желая везде побывать, случалось, сбивался с дороги, попадал в незнакомые, пустынные места, где не у кого было спросить, как выйти к жилью.

В такие минуты чувствовал себя заброшенным и одиноким. Москва, мой дом, рабочий стол и полки с книгами представлялись отсюда, из молчаливого запущенного леса, чем-то далеким и нереальным.

Думалось: «Я приехал сюда по доброй своей воле. Если даже придется в лесу ночевать, утром попаду в какую-нибудь деревню. Меня там накормят. Но как же грустно, наверное, было в этих безлюдных зарослях тем, кто попал сюда, выходя из окружения?»

...Усилием памяти я находил тропинку, с которой сбился. Первый робкий огонек, замеченный впереди, придавал мне бодрость. И поздно вечером едва различимой дорогой я возвращался в Лепляву.

— Слава богу, — говорила Афанасия Федоровна, когда я открывал дверь.

На столе мигом появлялась горячая картошка, сало, огурцы, варенье, кружка с чаем, заваренным травами. И я снова думал: «Я провел в лагере только день и вот радуюсь пару над миской и теплым бокам фаянсовой кружки, о которую грею руки. Чем же была эта изба для партизан?»

— Афанасия Федоровна, — спрашиваю после чая, — вы помните у Гайдара сумку?

— Помню, — равнодушно отвечает она.

Афанасия Федоровна привыкла ко всяким вопросам.

С послевоенной поры круглый год приезжают в ее дом пионеры-тимуровцы, которые многие месяцы зарабатывали деньги на такую поездку; отдыхающие соседних санаториев, пассажиры туристских теплоходов, делающие остановку в Каневе; тормозят возле ее хаты роскошные «икарусы» и скромные «уазики».

И чем бы ни была занята Афанасия Федоровна: готовит ли она обед на совхозном стане (она признанная стряпуха), окучивает ли картошку или поливает клубнику в своем огороде, — увидев, что приехали посетители, она прерывает работу, моет руки, переодевается и идет к гостям.

Если народу приехало много, Афанасия Федоровна садится на специально построенную скамеечку возле избы. С мягкой улыбкой спрашивает, откуда пожаловали ее гости: ей это интересно. Сама она ездит редко и только к своим детям.

А потом, волнуясь, словно беседует об этом впервые, начинает бесхитростный рассказ о сорок первом, о партизанском отряде, что находился в лесу, — а лес вот он, прямо за ее огородом. И о том, что у них в доме гостил Аркадий Петрович Гайдар.

И, видя, как безотказно Афанасия Федоровна отрывается от своих дел, которые будет заканчивать вечером или даже ночью, посетители не догадывались, что уже не первое десятилетие она несет тяжелую эту обязанность лишь по доброй своей воле.

Рассказывать о тех, кого нет, Афанасия Федоровна считала своим долгом перед Гайдаром, мужем, братом и другими погибшими партизанами, ничего за многие тысячи своих встреч и бесед не получая. И не требуя.

— Помню сумку, — повторяет она. — Когда Аркадий Петрович приходил к нам с хлопцами, в углу возле шкафа поставит ружье с железной тарелкой...

— Ручной пулемет.

— Нехай будет пулемет... Скинет шинель. На боку, под шинелью, сумка у него всегда и висела. Он нарочно так ее носил, чтобы не снимать. Умывался с сумкой. К столу садился с ней. Иногда только ставил на лавку рядом. Сидел обычно, где вы сейчас, на лавке возле окна. Если еда еще не готова, придвинет лампу, вынет тетрадку. И начинает писать. Когда ставлю тарелки, вижу: буковки мелкие, ровные. Одна от другой отдельно. Перелистывая страницу, зыркнет глазами, увидит, что все готово, но люди стесняются сесть, чтоб не помешать, скажет: «Извините», спрячет тетрадку в сумку, застегнет и примется за еду.

Ел он мало. Пожует, похлебает, положит ложку: «Благодарю вас, Феня, очень вкусно». Снова пристроится на краешке стола с тетрадкой. И пока другие доедают, еще немного попишет.

Теперь я думаю: может, он нарочно пораньше заканчивал есть, чтоб дольше писать?

Сразу после ужина они уходили. Гайдар подымался первым. Находил на вешалке свою шинель. Снова надевал ее поверх сумки. И брал ружье-пулемет. А сумка такая здоровенная. И торчит некрасиво. Я однажды его пожалела.

«Не таскайте, говорю, такую тяжесть. Оставьте. Я спрячу. А понадобится — верну».

Он замер, прижмурил глаза. Думал, может, минуты три. Никто не двинулся. Прямо интересно. Потом снял шинель, открыл сумку. Вынул карандаш, тетрадь. Опять застегнул ее. Снял сумку через голову — шапка у него упала. Снова надел шинель. Свернул тетрадку в трубку. Сунул в карман. А сумку протянул мне:

«Христом-богом, поберегите!»

Я взяла за тряпичную шлеечку. А сумка тяжелющая.

«Камни у вас там, что ли?» — говорю.

Усмехнулся. Не ответил. Нагнул голову: притолока для него низка. И вышел...

— Куда же вы ее дели? — с трудом произнес я. У меня разом, как в жаркой пустыне, пересохли губы. Они сделались толстыми и неповоротливыми.

— Сперва или потом?

Мне было легче произнести «сперва». И я сказал: «Сперва».

— Сперва я положила ее просто на пол, возле порога. — Афанасия Федоровна встала и показала это место под нынешней полкой, с праздничными, на ребро поставленными тарелками. — Заперла дверь, вымыла посуду. И решила, что спрячу пока в подпечье.

— Куда? — не понял я.