Семен Слепынин

ЗВЕЗДНЫЕ БЕРЕГА

Семен Слепынин

ЗВЕЗДНЫЕ БЕРЕГА

Пришелец

Видения… Неотступные видения страшных миров и эпох!.. Они беспрерывно преследуют меня, мучают во сне. Второй день пытаюсь избавиться от них, отдыхая и набираясь сил в этой хижине. В окно я вижу нескончаемые нетронутые леса и гору с лысой вершиной. Чистый, первозданный мир, как не похож он на грохочущий супергород, по которому я ходил совсем недавно.

Утром, когда ловил в озере рыбу, очень хотелось подняться на гору, чтобы осмотреть местность. Но после магнитного сапога Хабора нога болела так, что о подъеме нечего было и думать.

Я вернулся к хижине, развел костер. Чуть покачивались вокруг березы с голубовато-белыми, словно светящимися изнутри, стволами, во все глаза глядели на меня из травы лютики и ромашки. Земля? Так хочется верить в это!

Скоро зайдет солнце, и я долго не смогу оторвать взгляда от великолепного заката. А там — снова ночь. Снова беспокойный сон с назойливыми видениями…

* * *

…Вокруг меня вспыхнуло холодное фиолетовое пламя. «Капсула», — мелькнула мысль. Пламя погасло, и капсула свернулась в щекотнувший пояс, который сразу исчез.

Я лежал на сухой траве. В ночной тьме глухо шептались деревья. Где я? Откуда я? И почему один, где все остальные?.. Мысли походили на клочья тумана, ползущие медленно и тягостно. С тревогой обнаружил, что думаю не только на русском, но и еще на каком-то языке…

Сознание медленно прояснялось. Я встал на ноги и увидел на себе вместо пилотской формы неудобный и крикливый костюм из синтетики. Пошатываясь, побрел наугад. Жиденький лес быстро кончился. Впереди мириадами огней светился многоэтажный город. Что-то чуждое было в этом сверкающем исполине, и я повернул назад.

Не прошел и километра, как вновь очутился на опушке. И вновь безумная пляска огней: город охватил рощу со всех сторон.

Дальнейшее помню смутно. Каким-то образом оказался в городе, в его гигантском полыхающем чреве. Везде двигались, кружились, бесновались разноцветные холодные огни. Едва угадывались очертания высоких, этажей в сто, зданий. Они были оплетены вертикальными, наклонными, а чаще горизонтальными, слабо мерцающими, будто и не материальными вовсе, лентами. На них лепились кресла и сферические кабины. Из кабин то и дело выходили люди и перебегали на соседние движущиеся ленты. Я спросил одного спешащего субъекта насчет гостиницы. Спросил — и сам удивился: так уверенно произнес я фразу на незнакомом, неведомо как вложенном в мою память языке. Но субъект словно ничего не понял. На миг остановился, посмотрел на меня с недоумением и испуганно прошмыгнул мимо. В чем дело? Видимо, что-то делаю не так…

Я устало сел в кресло, и оно понесло меня в неизвестном направлении. Случайно нажал в подлокотнике кнопку. Вокруг кресла засеребрилась сфера-экран. Замелькали стереокадры. Сначала ничего не понял — настолько чужды оказались обычаи эпохи. Присмотрелся. В похотливых судорогах извивались люди с инстинктами насекомых… Какие-то сражения в космосе… Это был сексуально-приключенческий фильм. Такой пошлый, что я тут же выключил сферу.

С ощущением сосущего голода вошел в какое-то заведение — нечто среднее между рестораном и дансингом. Высокий, просторный зал напоен ровным и нежным светом. После крикливого огненного безумия улицы здесь приятно отдыхал глаз. Да и толпы не было. Круглые столики почти пустовали.

Предусмотрительно выбрал столик, за которым сидела молодая пара. «Буду делать то же, что они», — решил я. Те ковыряли рыхлую розоватую массу изящными лопаточками, которыми пользовались как ножом и вилкой.

Бесшумной, танцующей походкой подскочила официантка — странная девица с голыми до плеч руками и приятным улыбающимся лицом. Странным было то, что ее сахарно-белые руки, лицо и даже рыжеватые волосы едва заметно мерцали.

— Что принести? — спросила она.

— То же самое, — кивнул я в сторону молодой пары и случайно коснулся рукой ее плеча. К моему удивлению, рука свободно вошла в плечо, как в пустоту, и наткнулась на твердый каркас. «Робот, — догадался я. — Световой робот».

Официантка, мило улыбнувшись, ушла, а я приглядывался к соседям. Их гладкие, без единой морщинки лица были невыразительны. Изредка, когда они смотрели на меня, в равнодушных и скучных глазах мелькало удивление.

Девица принесла фужер с голубой жидкостью и брусок розоватого студня — какого-то синтетического блюда. Я расковырял его лопаточкой и осторожно отправил один кусок в рот. Вопреки моим опасениям студень оказался вкусным и сытным.

Сосед тем временем вытащил из кармана пульсирующий шарик, из которого скакнули искры. Коснулись мерцающей руки девицы и погасли.

Что это? Деньги? А чем буду расплачиваться я? Стал шарить в своих карманах. Шарика не было. Зато нащупал прямоугольную пластинку, уместившуюся в ладони. С пластинки глянуло объемное и светящееся изображение моего лица. Под портретом надпись: «Гриони — хранитель Гармонии» и какие-то знаки.

Словно невзначай я открыл ладонь и показал пластинку официантке.

— Хранитель! — воскликнула та. — Вам надо было сразу показать карточку.

При слове «хранитель» соседи взглянули на меня с испугом и почтением. «Ого, — подумал я. — Здесь я, видимо, важная птица».

А девица еще раз улыбнулась и вдруг — очевидно, в честь моей персоны — взорвалась, осыпав столик брызгами разноцветных искр. От неожиданности я вздрогнул. А мои соседи захихикали, довольные увеселительным трюком. От официантки остался безобразный металлический каркас, опутанный тонкими проводами. Повернувшись, скелет зашагал в служебное помещение.

Спать… Очень хотелось спать. Долго скитался по передвижным эстакадам, пытаясь выскочить за город. Хотел выспаться в той роще, где очнулся. Но рощи не нашел. Наконец до того утомился, что готов был приткнуться в каком-нибудь парке. Однако супер-городу, видимо, не полагалось иметь садов и парков. Здесь вообще не было ни одного деревца, ни одной травинки. Ничего живого, кроме машиноподобных людей.

Это испугало меня больше всего. Охваченный паникой, я заметался, как птица, попавшая в клетку. Зачем-то спустился под землю, где с большой скоростью проносились бесчисленные поезда. Потом взлетел на самый верх огромного здания. Оно соединялось стометровой движущейся дугой-эстакадой с верхними этажами такого же дома-гиганта. С высоты этой футуристической параболы пытался рассмотреть окраину города. Но сверкающему урбанистическому морю не было границ. Как я очутился в этом страшном городе? Кто и зачем забросил меня сюда? Напрягая мозг, я пытался вспомнить — и не мог. В памяти зиял черный провал.

Снова спустился вниз, на самый глубокий уровень подземных дорог. В лабиринте безлюдных боковых коридоров нашел укромный темный угол. Свалился и заснул.

Когда проснулся и поднялся на улицу, мне показалось, что проспал целые сутки и что сейчас ночь. Город все так же ослеплял, рассыпая разноцветные искры. Только народу было больше.

Я взобрался на знакомую дугу и в чистом небе увидел полуденное солнце, освещавшее верхние этажи огромных зданий. Они стояли ровными рядами, как солдаты в строю. А внизу, под паутиной лент и эстакад, сияли светильники.

На трех просторных площадях, расположенных поблизости, заметил памятники. По-видимому, одному и тому же человеку. Каменные или металлические изваяния стояли в одинаково горделивой позе, с одинаково вздернутой рукой.

Передвижные ленты вынесли меня на край площади. Люди пересекали ее во всех направлениях. Пожалуй, это было единственное место, где ходили пешком.

Я подошел к постаменту и прочитал надпись: «Болезней тысячи, а здоровье одно». Сначала думал, что это памятник какому-то ученому-медику. Но странное поведение прохожих заставило засомневаться.

Люди, проходя мимо истукана, останавливались, вытягивались в струнку, вскидывали правую руку вверх и старательно кричали:

— Ха-хай! Ха-хай!

Я же не только не последовал их примеру, но и небрежно держал руки в карманах. Это была ошибка. Я не знал, что город буквально вцепился в меня десятками искусно запрятанных глаз-объективов. Он наблюдал за мной весь день, куда бы я ни отправился. Все новые и новые глаза города следили за мной и передавали информацию о моем необычном поведении в БАЦ — Бдительный Автоматический Центр. Об этом я узнал много позже. А тогда просто стоял перед памятником, глубоко задумавшись. Ничего не поняв, повернулся и зашагал к светящемуся переплетению лент. А за спиной то и дело слышались возгласы: «Ха-хай!»

Долго скитался по городу. Сидя в удобных креслах, бесцельно перемещался с яруса на ярус и думал, мучительно искал какой-то выход. Но его не было. Те, кто забросил меня в этот город, похоже, вовсе не собирались указать мне обратный путь…

А кругом кишела многоэтажная толпа. Она отличалась удивительной разобщенностью. Толпа одиночек… Впрочем, люди не казались усталыми или озабоченными. Напротив, их лица, бледные из-за отсутствия загара, выглядели сытыми и бездумно счастливыми. Говорили они о пустяках: о новых силиконовых перчатках, о только что просмотренном в кабине фильме — очередном секс-детективе. А речь! Лишенная всякой образности, она была унылой и плоской, как тундра. Я передернул плечами, словно от озноба: весь этот мир показался мне огромной заснеженной тундрой.

Да Земля ли это? Неужели таким мог стать мир наших потомков? Трудно поверить!..

У меня был надежный способ проверки — звездное небо.

Ночью я забрался на самую высокую в этой части города параболу. К моему неожиданному счастью, с параболической эстакадой что-то случилось. Она остановилась, огни погасли. Люди, лавируя в темноте между оголившимися креслами, расходились по соседним передвижным дугам.

На середине заглохшей эстакады я с облегчением вздохнул — тишина и одиночество. Тишина, конечно, относительная: со всех сторон несся приглушенный гул плескавшегося огнями города.

Удобно расположился в мягком кресле. Здесь, кстати, можно прекрасно выспаться. Положил голову на спинку кресла и с волнением взглянул вверх, ожидая увидеть иной, чем на Земле, огненный рисунок неба. Однако первое, что бросилось в глаза, — красавец Лебедь. Широко раскинув могучие звездные крылья, он миллионы веков летел вдоль Млечного Пути. Рядом знакомое с детства созвездие Лиры во главе с царицей северного неба — Вегой. А вот, кажется, Геркулес, взмахнувший палицей. Правда, Геркулес казался не таким, каким он должен выглядеть с Земли. Да и другие созвездия все-таки заметно, порою до неузнаваемости изменили свои очертания… В чем дело? Ведь, чтобы звезды ощутимо переместились, должны пройти тысячи лет…

Незаметно уснул. Проснулся, когда одна за другой стали таять льдинки звезд. Глядя на сереющее небо, начал вспоминать планету моей юности, с грустью ворошить пепел перегоревших дней…

Задумавшись, не заметил, как в утренних сумерках (дуга еще не светилась) приблизились два человека. Один из них спросил с ехидным любопытством:

— Звездами любуешься?

— Ну хотя бы, — ответил я, не в силах унять нарастающее раздражение.

— А может быть, еще стихи сочиняешь? — продолжал допытываться тот же ехидный голос, принадлежащий короткому человечку.

— Хотя бы и так! — Гнев, необузданный гнев вдруг захлестнул меня. — А вам чего надо?! Чего?!

— Таких вот и надо, — спокойно возразил второй человек, высокий и худой, склонившийся надо мной наподобие вопросительного знака. В правой руке он держал оружие, похожее на пистолет. Только вместо дула на меня глядела узкая горизонтальная щель.

— Пойдешь с нами, — продолжал высокий. — Попытаешься бежать — отсечем вот этой штукой ноги. — Он повертел пистолетом перед моим лицом.

Я выхватил из кармана чудодейственную пластинку и сунул ее длинному под нос. Тот отшатнулся и чуть не выронил оружие.

— Саэций, смотри! — воскликнул он. — Карточка… Выдана самим Актинием.

Взглянув на карточку, а затем на меня, Саэций кивнул.

— Карточка Актиния. Но я этого типа не знаю, хоть и работаю у Актиния много лет.

— Вот что, — подумав, сказал высокий. — Отведем его к Актинию. Пусть он сам разбирается.

В трехместной кабине мы подъехали к высокой двери. На левой стороне багрово светилась надпись: «Институт общественного здоровья». Справа переливался и вспыхивал разноцветными искрами все тот же загадочный афоризм: «Болезней тысячи, а здоровье одно».

Меня ввели в большую комнату. За столом, наклонив рыжеволосую крупную голову, сидел человек и читал книголенту. Сутуловатый, с квадратными плечами, он заметно отличался телосложением от встречавшихся мне до сих пор обитателей города, как правило, весьма тщедушных.

— Хабор! — обратился к нему один из моих конвоиров. — Актиний на месте?

— Там, — кивнул рыжеволосый на дверь и поднял голову.

Меня словно что-то кольнуло: его круглое лицо с мясистым носом и квадратной нижней челюстью показалось мне до ужаса знакомым. Но где я его видел? Во всяком случае, не здесь, не в этом городе…

— А этого интеллектуала к кому привели? Ко мне? — спросил Хабор с ухмылкой. Неприятнейшая ухмылка! Улыбался только его рот, а глаза смотрели на меня холодно, словно прицеливались.

— Еще не знаем, — ответил Саэций. — Это очень странный интеллектуал. О его поведении нам просигналил БАЦ. И знаешь, где его взяли? На погасшей верхней эстакаде. Он смотрел на звезды и сочинял стихи.

— Звезды? Стихи? — с веселым удивлением переспросил Хабор и загоготал, а потом выразительно повертел указательным пальцем около своего виска: — А он не того?..

— Нет, не псих. Не похож.

— Тогда, значит, ко мне. Мы с ним мило побеседуем в пыточной камере. Га! Га! Он узнает, что Хабор — это Хабор!

Саэций втолкнул меня в дверь. Я был в таком смятении, что хозяин кабинета Актиний, взглянув на мое ошарашенное лицо, махнул конвоиру рукой: уйди! Саэций ретировался и прикрыл дверь.

Актиний смотрел на меня так внимательно и сочувствующе, что я воспрянул духом. Его сухощавое лицо с высоким, умным лбом и добрыми, чуть хитроватыми глазами мне определенно нравилось. Такому можно говорить о себе всю правду. Да и что мне оставалось делать?

— М-да-а… Занятный тип, — проговорил Актиний и показал на кресло. — Садись! Кто такой? Похож на интеллектуала… Хотя нет. Те так не переживают. У нас никто не знает таких нравственных драм, какие написаны у тебя на лице. У нас везде царит гармония: и в обществе, и в душе каждого человека.

Aктиний усмехнулся, а затем вдруг подмигнул — заговорщически и добродушно. Я окончательно почувствовал доверие и необъяснимое дружеское расположение к этому человеку. Вытащив из кармана карточку, молча протянул ее Актинию.

— М-да-а… Это уж совсем занятно. Мне доложили о карточке. Она действительно сделана в моем институте. Кто тебе ее дал?

— Я бы сам хотел это знать.

— Такую карточку подделать невозможно. Ее могли сфабриковать только те, — Актиний ткнул пальцем вверх. Странно взглянул на меня. — А может быть, ты сам из тех? Ты… пришелец?

— Да, я пришелец.

— Тс-с, тише…

Актиний вскочил. Живой и подвижный, как ртуть, он забегал по кабинету. На секунду задержался у двери, проверяя, плотно ли она закрыта.

— Говори тише. Иначе Хабор услышит. И тогда все… Пришелец, — прошептал Актиний. — Впервые в жизни вижу пришельца.

Потом, еще раз ткнув пальцем вверх, воскликнул:

— Но это же невозможно! Наши боевые космические крейсера охраняют все подступы к планетной системе. Ни один пришелец не проникнет… Нет, это невозможно!

— А если не космический пришелец? Я сам ничего не могу понять, но, быть может, я… из другой эпохи?

— Из другой эпохи? Что за чушь! — Актиний сел за стол, внимательно посмотрел на меня. — Нет, на психа ты не похож. Давай-ка по порядку.

Я коротко рассказал о наших скитаниях, о захвате корабля, о странном провале в памяти, о том, как необъяснимо очутился здесь, ничего не зная о судьбе товарищей.

— М-да-а… Занятная сказка, — задумчиво проговорил Актиний. — И в то же время по твоей честной первобытной физиономии вижу, что не врешь. Конечно, в наши дни возможны всякие эффекты и парадоксы. Но путешествия во времени?.. Во всяком случае, тебе здорово повезло, что сразу попал ко мне. Иначе очутился бы в лапах Хабора.

В соседней комнате послышались шум и гоготанье. Я вздрогнул. Актиний поморщился.

— Чует добычу, мерзавец… Кого-то привели.

Открылась дверь, и в кабинет втолкнули испуганного человека.

— Актиний! — радостно воскликнул Саэций. — Смотри, кого поймали. Помнишь, год назад сбежал поэт Элгар. Вот он.

Актиний недовольно махнул рукой. Саэций исчез.

— Ну что, попался, дурак? — хмуро спросил Актиний. — А я-то дал тебе возможность бежать… Но второй раз отпустить не могу. Не в моих правилах. Да и сам попаду на подозрение. Тогда нам обоим несдобровать. Загремим в пыточное кресло Хабора.

Подвижное лицо поэта жалко дернулось.

— Что, боишься Хабора? Не отдам тебя этому прохвосту. Да и мелковат ты для него. Пойдешь в подземелье на строительство энергокомплекса. К своим собратьям — поэтам, историкам, композиторам и прочим художникам… В тот раз хорошие стихи были у тебя. А сейчас с чем поймали?

Элгар робко протянул пластиковый свиток. Актиний развернул его и, подняв палец, со вкусом прочитал два стихотворения.

— Ну как? — подмигнув, обратился он ко мне.

— По-моему, неплохо, — с готовностью ответил я. — Даже метафорично. Для суховатого и бедного языка этой эпохи…

— Этой эпохи, — задумчиво повторил Актиний. — Ты все еще допускаешь, что попал сюда из прошлых времен? А впрочем, чем черт не шутит… Да и лицо у тебя чуть с грустинкой, этакое вдохновенное лицо первобытного композитора. А может, ты действительно, как доложили мне, сочиняешь стихи или музыку? — с притворным ужасом спросил он.

— Я не поэт и не композитор, — успокоил я Актиния, начиная смутно догадываться о назначении Института общественного здоровья. Видимо, художественно одаренные люди считаются здесь опасными для общества…

Как бы в подтверждение моих догадок Актиний сказал:

— А стихи у него в самом деле хорошие. Такие встречаются все реже. Но этим они и вредны для Электронной Гармонии. О чем в них говорится? О любви? Представляешь? Об индивидуальной любви с душевной близостью. Это в наше-то время всеобщего секса! Девственно чистого первозданного секса, очищенного от мусора психологических переживаний, этих ненужных обломков прошлого. Но стихи еще опаснее тем, что воспевают любовь среди исчезнувших цветущих лугов и тенистых дубрав. А это уж прямой вызов. Это противоречит тому, чему учит нас Генератор Вечных Изречений и Конструктор Гармонии.

Актиний кивнул на висевший позади него портрет. На нем был изображен человек, памятник которому я уже видел. Под портретом искрился афоризм: «Болезней тысячи, а здоровье одно».

— А чему нас учит Генератор? Он учит, что наша эпоха — эпоха прогресса и эволюции технологической, которая должна вытеснить эволюцию биологическую. — Актиний говорил с напыщенной назидательностью, но мне отчетливо слышалась в его голосе издевка над всеми этими, видимо, крепко опостылевшими ему высокопарными словесами. — Только те, — взглянув на меня, он ткнул пальцем в потолок, — только пришельцы живут в дружбе с устаревшей и враждебной биосферой, развивают искусство. Да, когда знакомишься с идеями, которые генерирует наш великий Генератор, чувствуешь, что имеешь дело не с текущим человеческим умом, а с умом вековечным и абсолютным.

Элгар, раскрыв рот, с изумлением слушал. Чувствуя, что переборщил, Актиний хмуро взглянул на поэта и сказал:

— Надеюсь, будешь молчать. Все равно никто тебе не поверит.

Затем нажал кнопку на столе. На вызов явились Саэций и второй охранник.

— Отправьте этого болвана в подземелье. Он не способен к интеллектуальному труду. Пусть займется физическим.

Когда дверь закрылась, Актиний ободряюще улыбнулся мне.

— Ну как твои душевные бури и нравственные катаклизмы? Улеглись?

— Я не совсем разбираюсь…

— Вижу это, странный пришелец, — добродушно сказал Актиний и сунул мне мою карточку. — Возьми. Будешь работать у меня — разберешься. Но вот как объяснить остальным, кто ты? И почему карточка очутилась у тебя? М-да-а, это будет нелегко. Задача…

Актиний долго морщил лоб и вдруг вскочил с просиявшим лицом.

— Есть! Осенило! Ты же провокатор!

— Провокатор?!

На мое изумленное восклицание Актиний не обратил ни малейшего внимания. Он бегал по кабинету, потирал руки и хохотал, довольный своей выдумкой.

— Да! Да! — весело вскричал он. — Я раскусил тебя. Ты гнусный провокатор!

Актиний сел за стол и, разом став серьезным, нажал кнопку.

— Позови всех сюда, — сказал он вошедшему Саэцию.

Собралось человек двадцать. К моему неудовольствию, рядом стоявшее кресло заскрипело под тяжестью грузного тела. Хабор!

— Небольшое совещание, — объявил Актиний и эффектным жестом представил меня присутствующим. — Это Гриони. Наш сотрудник — хранитель. Вы его еще не знаете. Саэций и Миор схватили его как человека с опасным для Гармонии первобытным складом мышления — так называемым художественным мышлением. Схватили! Одно это говорит о том, что Гриони — работник отличный, незаменимый. Просто находка для нас. Вы поняли?

В ответ — молчание. Саэций пожал плечами, а Хабор хмыкнул и удивленно взглянул на меня.

— Значит, не поняли. Посмотрите на него еще раз. — Снова жест в мою сторону. — Как будто ничего особенного. Но присмотритесь внимательней, и вы обнаружите, вернее, просто почувствуете нечто необычное, нечто от забытых первобытных времен, когда люди, не зная красоты и величия техносферы, валялись на травке где-нибудь под деревом. Да к такому человеку сразу потянутся, как железные опилки к магниту, люди с атавистическим мышлением — художники. И вот Гриони, вылавливая таких людей на транспортных эстакадах, в увеселительных заведениях, будет с ними сначала приветлив, а потом…

— Провокатор! — воскликнул Хабор и загоготал. Потом уставился на меня, раздвинув в ухмылке рыхлые губы. Можно было подумать, что Хабор улыбается приветливо, если бы не его глаза — холодные, прицеливающиеся, никогда не смеющиеся глаза.

— Наконец-то поняли. А теперь идите и впредь не задерживайте его. Не мешайте работать.

Когда все вышли, Актиний подошел ко мне.

— Ну что ты морщишься? Не нравится работа провокатора? Да ничего делать и не надо. Первобытных осталось совсем мало. Хорошо, если за год к тебе прилипнет с десяток. Можешь их отпускать, хотя это не в моих правилах. Их надо вылавливать.

— А зачем? Зачем вылавливать?

— Мне кажется, ты начинаешь понимать сам. Художники представляют опасность для незыблемых устоев Гармонии.

— Почему именно художники?

— Ну вообще все гуманитарии с творческим духом. Они сами и их творения — почва, на которой произрастает всяческое инакомыслие: тяга к прошлому и стремление сохранить индивидуальность… А есть еще молчуны…

— Молчуны? — удивился я.

— Так их называют. Недавно состоялось два шествия молчунов в разных концах города. Целые толпы шли мимо статуи Генератора и — страшно подумать! — молчали.

— Ну и что?

— Как что? Это же бунт! Находиться рядом со статуей и молчать, не восклицать: «Ха-хай!» — это все равно что кричать: «Долой Генератора!»

Актиний не стал больше ничего рассказывать о загадочных молчунах, сославшись на то, что они «проходили не по его ведомству». Однако я уже понимал: молчуны куда опасней для Гармонии, чем гуманитарии. Значит, где-то там, в глубине, зреет недовольство…

— Да, кстати, где ты живешь? — прервал Актиний мои размышления.

Я рассказал, как одну ночь провел в подземных коридорах, а вторую — под звездами на погасшей дуге.

Актиний рассмеялся.

— Ну и занятный тип. Откуда только… Ладно, ладно, — махнул он рукой. — Главное — ты факт, реальный и симпатичный факт. Странный новичок в нашем мире. Держись за меня, иначе пропадешь! Сейчас устрою тебя в хорошем доме…

Десять минут езды в лабиринте передвижных дуг, бесшумный взлет лифта — и мы на самом верху стапятидесятиэтажного дома. На площадке — две двери. Актиний подошел к одной из них и нажал на голубую клавишу. Загудел зуммер. Дверь открылась, и на площадку вышла пожилая женщина с добрым морщинистым лицом. Сложив на груди руки, она воскликнула:

— О небеса! Актиний! Как давно не видела вас!

— Рядом квартира еще свободна? Тогда вот вам, Хэлли, новый сосед — наш сотрудник, хранитель Гриони.

Глубокие морщинки около глаз Хэлли собрались в приветливой улыбке.

Квартира мне понравилась. Главное удобство — солнце, большая редкость в этом городе. На верхних этажах, не затененных домами и сетью эстакад, свободно лились в окна его теплые лучи.

— Вижу, на языке у тебя так и вертятся вопросы, — сказал Актиний. — Сядем, я расскажу кое-что о нашем мире, в котором ты действительно выглядишь полным несмышленышем.

Он помолчал и начал с иронической торжественностью:

— Пятьдесят лет назад благодетель мира, Конструктор Гармонии и Генератор Вечных Изречений, оправданно жестокими средствами установил строй, названный впоследствии Электронной Гармонией. Условия для Гармонии подготовлены научно-техническим прогрессом. Материальное производство осуществляет техносфера. Люди наслаждаются жизнью. Правда, невозможность обеспечить всех высшими благами цивилизации и умственная неравноценность привели к тому, что общество делится на две группы. Меньшинство, пять-шесть процентов населения, — это интеллектуалы. Остальные — потребители…

— Интеллектуалы и потребители! — невольно воскликнул я. — Оригинальное деление.

— Ну, это не совсем официальное деление, — усмехнулся Актиний. — И далеко не четкое. Потребители не обижаются, если их так называют. Напротив, они довольны. Это лаборанты, низшие научные сотрудники, программисты, наладчики электронной аппаратуры. Недлинный рабочий день, дешевая синтетическая жвачка и одежда, веселящие напитки, секс, балаганные зрелища… Чего еще надо? И мы, хранители, должны поддерживать нравственное здоровье и душевную гармонию, оберегать людей от растлевающего воздействия первобытного искусства и всякой там философии. Лозунг дня: «Поменьше размышлений!» Ибо душевная гармония — основа гармонии общественной… Интеллектуалы — это ученые, высшие инженерно-технические работники, администраторы. Высший орган планеты — девятка Великих Техников. Почему Техники? Да потому, что главное продумано и сделано Генератором. Остальное, как говорится, дело техники. Вот это техническое руководство, простое поддержание гармонии, и осуществляют Великие Техники. Кстати, твоя соседка — бывшая любовница одного из Великих. Она давно брошена им. Но у нее есть дочь, которая живет то у отца — Техника, то здесь.

— Техники, ученые, администраторы… — проговорил я. — Что же получается? Технократия?

— Точнее, урбанократия. Власть города. Да, да, ты не ослышался… Сильные мира сего вверили электронному мозгу города охрану и приумножение своих богатств и привилегий, запрограммировали незыблемость Гармонии, которую они хотят увековечить. Решили, что нет ничего верней и надежней автоматического управляющего, не знающего ни сомнений, ни сантиментов. Но управляющий день ото дня все больше становится владыкой, превращая интеллектуалов в свои биопридатки… Хотел бы я знать, чем все это кончится.

— А как душевное здоровье интеллектуалов? — спросил я.

— О! — с ироническим воодушевлением воскликнул Актиний. — Здесь полный порядок. Даже лучше, чем у потребителей. Во-первых, интеллектуалам некогда развлекаться эстетическими побрякушками. Во-вторых, их спасает от художественной заразы чрезвычайно узкая специализация и профессиональный кретинизм. Но если среди них заведется ученый с художественными наклонностями и первобытной тягой к иным формам жизни, то это будет самый опасный человек для Гармонии. Почти пришелец… Поэтому мы должны изолировать художников. Первобытная природа и художественные произведения — зрелищные посиделки, конечно, не в счет — действуют разрушающе, дисгармонично. На почве природы и искусства произрастает страшный для Гармонии сорняк — индивидуальность человека. Появляются нездоровые самобытные личности.

— Нездоровые самобытные личности? Сорняк? Слушай, Актиний, тебе бы памфлеты писать!..

— Памфлеты? И угодить в лапы Хабора? Ну нет. Да и толку что? Никто не поймет, кроме художников… Нашему машинному миру нужны стандарты. Стандартными людьми легче управлять. Только из них можно построить четко запрограммированный общественный организм. А своеобразие людей приводит к разброду, анархии и — страшно подумать! — к инакомыслию.

— Теперь мне понятен смысл афоризма: «Болезней тысячи, а здоровье одно».

— Это гениальное изречение Генератора! — с шутовским пафосом провозгласил Актиний. — Ведь индивидуальных черт человека действительно тысячи, и каждая болезненно отзывается на здоровом стандарте.

— Слушай, Актиний! — воскликнул я. — Но ведь по этой логике ты сам больной человек.

— А ты?! — весело откликнулся Актиний.

— Но как же ты можешь возглавлять Институт общественного здоровья? Ты же сам не веришь, что приносишь этим пользу!

— Верю! — живо возразил Актиний. — Именно верю. Я стараюсь сохранить художников, рассовать по подземельям и больницам. Правда, некоторых приходится отдавать на расправу Хабору. Тут я связан по рукам и ногам… Но большинство удается спасти, изображая их просто дурачками, людьми с недоразвитым мышлением…

— И все же ты убежден, что их надо изолировать. Почему?

— Мое правило такое: чем хуже, тем лучше.

— Не совсем понимаю…

— Сейчас поймешь. Художники и прочие гуманитарии со своим неистребимым творческим зудом поддерживают в обществе какой-то минимальный духовный уровень. А теперь представь, что они исчезли с поверхности планеты. Образуется вакуум, бездуховный космический холод. Вот тогда люди вздрогнут и очнутся…

— А если не очнутся?

— Нет, не говори так. — В глазах Актиния мелькнул испуг. — Этого не может быть.

На прощание Актиний просил раз в день появляться в институте.

— Для формальности, — добавил он. — Да и мне скучно будет без тебя. Я, может быть, впервые живого человека встретил.

В бездуховной темнице Электронной Гармонии, в этом механизированном стандартном мире Актиний и для меня был единственным живым человеком…

Когда он ушел, я стал осматривать комнату. Одна стена — стереоэкран, на котором, если нажать кнопку, замелькают кадры нового секс-детектива. Эта «духовная» продукция изготовлялась поточным методом, вероятно, не людьми, а самим городом-автоматом. На другой стене — ниша для книголент. Однако никаких книг не было, кроме сочинений Генератора. Я взял первое попавшееся и нажал кнопку. Вспыхнуло и заискрилось название: «Вечные изречения». Книголента открывалась уже известным мне «откровением» Генератора: «Болезней тысячи, а здоровье одно». «Человек — клубок диких змей», — гласило следующее изречение. Под дикими змеями, которых надо беспощадно вырывать, подразумевались, видимо, индивидуальные качества. А дальше шли уже совершенно непонятные мне афоризмы… Я отложил в сторону сборник изречений и взялся за другие книголенты — философские труды Конструктора Гармонии. Однако сразу же запутался в лабиринтном, мифологическом мышлении Генератора.

Я махнул рукой и повалился на диван.

* * *

… Леса на западе оранжево плавятся и горят, как на гигантском костре. В хижине быстро темнеет. Успеваю растворить в воде сажу — это чернила на завтра. Я должен записать все, что со мной произошло. Со мной и со всеми нами. Обязан, даже если мои записи некому будет читать… Вот уже гаснет закат. На небе выступают все новые и новые звезды, словно кто-то невидимый раздувает тлеющие угли. И снова вспоминается наш полет. Сижу в хижине, а мысли мои уже гуляют там — среди звезд, в великой тишине мироздания…

Черная аннигиляция

В великой тишине мироздания… Нет, не такая уж это мирная тишина. Полная грозных неожиданностей и опасностей, она не располагает к спокойным и торжественным мыслям о величии звездных сфер.

Раздумывая, с чего начать повествование, я встряхнул перо. Упала капля. На бумаге вспыхнула жирная и черная, как тушь, клякса. Своей чернотой она мигом напомнила страшный беззвучный взрыв в пространстве и испуганный крик Малыша:

— Черная аннигиляция!

С этого взрыва и начались все злоключения.

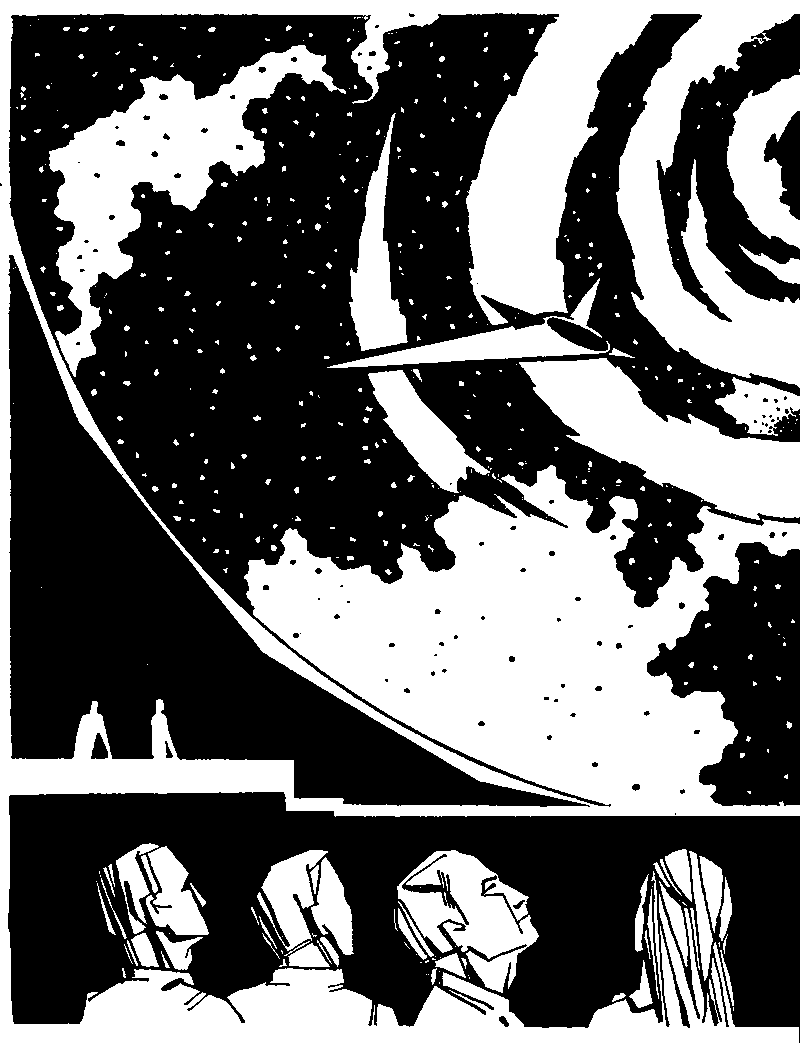

Наш звездолет «Орел» стартовал с Камчатского космодрома 20 июля 2080 года. Мы должны были исследовать планетную систему звезды Альтаир в созвездии Орла и отработать в полете новый гравитонный двигатель.

От Земли до Альтаира — шестнадцать световых лет. Двадцать лет корабль летел с околосветовой скоростью, управляемый ЭУ — электронным универсалом. Мы же почти все время спали, охлажденные в гипотермическом отсеке.

После окончательного пробуждения жизнь на корабле вошла в обычную колею. Утром по привычке мы собрались в звездной каюте — просторной пилотской кабине с пультом управления и огромной прозрачной полусферой. Не было только планетолога Ивана Бурсова.

— Досматривает утренние сны, — шутливо пояснил бортинженер Ревелино, которого за юный возраст и малый рост члены экипажа называли Малышом. А Иван иногда — Чернышом: цвет лица у Ревелино был темно-оливковым, а волосы черными, как антрацит.

Наконец в дверях звездной каюты возникла крупная фигура планетолога.

— Вы уже проснулись? Феноменально! — воскликнул он, благодушно поглаживая темно-русую бороду. — А то, может, еще поспали бы, а? Нет, что ни говорите, полет наш протекает по-обывательски благополучно.

На жестких губах капитана Федора Стриганова выдавилась скупая улыбка. Улыбнулся даже всегда спокойный биолог Зиновский, смуглый, как и Ревелино, но с совершенно седыми волосами.

Бурсов, как всегда, высматривал, кто меньше занят, с кем бы он мог поговорить на философские темы. Это была его слабость. Некоторое время Иван кружил надо мной, как коршун над цыпленком. Но я отмахнулся от него: занят.

Сейчас свободен был только инженер Николай Кочетов. Влюбленный в гравитационную технику и равнодушный к философии, он наименее интересный собеседник для Ивана. Но все же Бурсов сел рядом с инженером и начал расхваливать гравитационный двигатель.

— Ты подожди, Иван, восторгаться, — возразил Кочетов. — Мне тоже наш «мотор» нравится. Но не забывай, что мы первые его по-настоящему отрабатываем. Все испытания в ближнем космосе — полдела… На многие вопросы еще предстоит дать ответ. Вот сегодня надо будет удалить выгоревшее топливо, а это не так-то просто сделать…

Занятый прокладкой трассы, я краем уха прислушивался к словам инженера и старался подавить безотчетную тревогу. Как-то у него сегодня получится?..

А через несколько часов Кочетов менял рабочее вещество. «Выгоревший» свинцовый шар — источник гравитационного излучения, создающего реактивную тягу, — он удалил из двигателя и опутал его невидимой силовой паутиной, тянувшейся за служебной ракетой подобно тралу.

За эволюциями ракеты мы наблюдали на экране кругового обзора. Вот она, совсем крохотная по сравнению с громадой звездолета, похожая на серебристую иголку, отделилась от борта и стремительно помчалась вперед. Удалившись на триста километров, ракета должна была повернуть налево, описать длинную полуокружность и вернуться к кораблю сзади. Но случилось непредвиденное. При повороте силовые путы разорвались и оголенный свинцовый шар (лишившийся гравитонов, он стал почти невесом) начал сближаться с ракетой. Видимо, Кочетов растерялся. Мы видели, как ракета судорожно отскочила в сторону. Но шар не только не отставал, а буквально погнался за ракетой и вскоре прилип к ее корпусу. А затем…

— Черная аннигиляция!.. — крикнул Ревелино.

Да, это была аннигиляция. Но не та, которая происходит при уничтожении вещества и антивещества и сопровождается ослепительной вспышкой, выделением огромной энергии. Здесь все было совсем не так. Заряженный отрицательной гравитационной энергией свинец и обычное вещество ракеты, соединившись, мгновенно, взрывоподобно исчезли, аннигилировали, обратившись… Во что? Этого никто из нас не знал. Во всяком случае, не в энергию…

Сквозь купол каюты мы увидели на привычном звездном небе внезапно возникшую зияющую бездну. Будто разорвалось само пространство. Угольный провал в Ничто…

И сразу мир исчез, Вселенная рухнула. Ни звезд, ни туманностей — ничего. Густая непроницаемая тьма. Нам показалось, что со временем происходят странные вещи: то оно мчалось вперед с немыслимой скоростью, то останавливалось совсем. Словно здесь вообще не было времени.

Сознание у всех померкло… Мы точно погрузились в небытие и в тот же миг вынырнули.

— Что это было? — воскликнул вскочивший на ноги Бурсов. — Где мы?

Кто ему мог ответить? Еще ни один астронавт не попадал в такие переплеты.

— Похоже, что мышеловка захлопнулась, — проговорил биолог Зиновский.

Если бы мы знали тогда, как недалек он был от истины…

На корабле воцарилась гнетущая тишина. Трудно было свыкнуться с мыслью, что Кочетова больше нет. Кажется, только что вышел из звездной каюты — и вот никогда уже не войдет… Капитан целыми днями пропадал в рубке электронного универсала. Я сидел за пультом, а сзади полулежал в кресле Иван Бурсов и читал свою неизменную «Историю философии». У него, планетолога, вся работа была еще впереди. В свободное от дежурства время я уединялся в своей каюте. Чтобы как-то заполнить пустоту, начал писать картину — незатейливый земной пейзаж: осенние дали, и на переднем плане береза, словно охваченная желтым пламенем.

Постепенно мы снова стали все чаще собираться вместе в звездной каюте.

— Что-то не нравится мне мир после аннигиляции… — бормотал Иван, почти не отрывавшийся теперь от гамма-телескопа.

То и дело он бегал в рубку ЭУ, производил какие-то расчеты. Однако на все наши просьбы объяснить, в чем дело, он отвечал одно и то же: «Пока еще нет полной ясности».

К своему гамма-телескопу — самому дальнозоркому и самому хрупкому из всех корабельных средств наблюдения — Бурсов с самого начала строго-настрого запретил нам всем прикасаться. Но однажды, когда планетолог скрылся за дверью ЭУ, заинтригованный Ревелино не выдержал и приник к запретному окуляру. Через полчаса он оглядел нас округлившимися от изумления глазами. Но едва открыл рот — на пороге появился Бурсов.

— Ты что же молчишь, Иван? — укоризненно проговорил Малыш. — Такое творится, а он молчит.

— Я не имел права, пока все не проверю.

Малыш повернулся к нам.

— Сколько планет насчитали мы вокруг Альтаира до аннигиляции?

— Пять! — почти хором ответили мы.

— А сейчас их стало три. Только три! Как ты можешь объяснить это, Иван?

Планетолог покачал головой.

— Необъяснимо… — Он помолчал. — Три вместо пяти — это еще не все. Главную новость ЭУ только что выдал: по всем признакам на одной из планет высокоразвитая цивилизация!

…Прошел еще месяц, и мы увидели ее крупным планом — третью от светила планету, похожую на апельсин с ярко освещенным оранжевым боком. Растительность — желто-зеленая. Небольшие, но многочисленные моря соединялись слюдяными лентами каналов. Они опоясывали всю планету и имели характерную деталь — перемычки. Не то дамбы, не то мосты. А скорее всего, города-мосты, так как на ночной стороне планеты перемычки светились.

Встретили нас необычно.

Корабль, захваченный силовыми щупальцами, мягко посадили в центре циклопического диска-спутника. Диск висел над оранжевой планетой с голубыми прожилками каналов. Над нашим кораблем неожиданно раскинулся серебристый купол.

Приборы показывали, что под куполом земной состав атмосферы. Мы вышли из корабля, но никого не увидели. Один лишь поразительной красоты цветок качался перед нами на тонком стебле. Он наклонил в нашу сторону огромную чашечку — вернее сказать, чашу диаметром полметра — и вдруг заполыхал всеми цветами радуги. В чередовании красок чувствовался еле уловимый и осмысленный ритм.

— Наверно, биоробот, — шепотом высказал предположение капитан. — Биологический автомат для контактов.

Однако контактов не получилось. Мы не понимали, что хотел сказать цветок. Ждали, что будет дальше. Цветок понял наше затруднение и перешел на другой язык — язык запахов. На нас полились чарующие ароматы. Иван блаженно сощурил глаза, погладил бороду и прошептал:

— Он говорит нам какие-то приятные вещи. Комплименты… Феноменально!

Запахи цветущих лугов сменились таким зловонием, что мы зажали носы. Малыш толкнул в бок Ивана и воскликнул:

— Хороши комплименты. Это же крепкое ругательство!

Иван и Малыш рассмеялись. Капитан строго взглянул в их сторону. Остряки присмирели.

Понятливый биоробот вдруг повторил последние слова Малыша.

— …Крепкое ругательство.

Так цветок-дешифратор нащупал звуковую речь. Мы стали учить его русскому языку. Биоробот часто переспрашивал, уточнял значения отдельных слов. Часа через три он сказал:

— Можете идти отдыхать. Завтра встретитесь с представителями планеты.

Представители — их было двое — оказались похожими на людей. Отличались они от нас невысоким ростом, более гибкими в плечах руками. Их выразительные лица были бы красивы, если бы не полное отсутствие волос на голове. Еще одна особенность: между корпусом и руками иногда появлялась перепонка, и они могли летать на короткие расстояния.

Подпорхнув на своих руках-крыльях к цветку, делегаты планеты о чем-то заговорили между собой. Их речь напоминала щебетание птиц. Цветок-дешифратор молчал. Наконец один из представителей приветливо улыбнулся нам и назвал себя.

— Чеи-Тэ, — так примерно перевел имя дешифратор.

— Федор Стриганов, — отозвался капитан.

После знакомства наш планетолог развернул светящуюся астрономическую карту. Тан-Чи, спутник Чеи-Тэ, забраковал ее, сказав, что она неточна. Это нас удивило.

Чеи-Тэ подошел к стене и нажал кнопку. Купол над нами засверкал мириадами звезд. Мы сравнили нашу карту с этой звездной сферой и нашли ряд больших расхождений в расположении и конфигурации созвездий.

— Не надо забывать, — прошептал нам капитан, — что мы побывали внутри чертовой аннигиляции — в этом кромешном

аду времен и пространств…

Вероятно, капитан был прав. Сейчас я думаю, что в зоне черной аннигиляции нарушилась односвязность пространства. В этом рваном, лоскутном пространстве наш корабль швыряло как скорлупку на волнах взбесившегося времени туда и сюда. И вынырнули мы оттуда совсем не там, где погрузились.

Чеи-Тэ, ткнув лучиком-указкой в звезду, которую мы называем Альтаиром, сказал:

— Это наше светило — Руада. А это наша планета — Таиса.

Цветок-дешифратор старательно переводил. Мы узнали, что Таиса входит в содружество двадцати населенных планет. Разумные обитатели этих планет сильно отличаются друг от друга.

— Во всяком случае, более сильно, чем мы с вами, — с улыбкой продолжал Чеи-Тэ. И тут же его лицо стало серьезным. — Есть еще одна планета… Для нас и всего содружества она является неприятной загадкой. Вот жители этой планеты похожи на вас. Просто поразительно похожи! Но мы уверены, что вы не оттуда. Наверно, прилетели из какого-то далекого мира, еще не вошедшего в общее братство? Будем рады принять вас у себя. Теперь расскажите о себе.

— Наша звезда не так уж далека, — капитан показал на Солнце. — Вот она.

Чеи-Тэ и Тан-Чи растерянно переглянулись и защебетали на своем птичьем языке. Дешифратор молчал. Потом снова заработал, и мы услышали, как Чеи-Тэ смущенно проговорил:

— Извините за небольшое совещание. Мы не ожидали… Вернее, мы не учли эффект времени. Наши приборы зарегистрировали гравитационный взрыв. Не коснулся ли ваш корабль той зоны?

Капитан коротко рассказал о случившемся.

— Да, так и есть, — таисянин кивнул головой. — Видимо, в зоне аннигиляции произошел громадный сдвиг во времени и корабль выбросило совсем в другую эпоху. Суть этих процессов нам пока не очень ясна, но мы знаем, что такое бывает… Очевидно, в ваше отсутствие на планете протекли тысячелетия и произошли непонятные социальные изменения.

— Какие изменения? — встревожился Иван.

— Вероятно, значительные. — Чеи-Тэ долго и сочувственно смотрел на нас, потом решился: — Ваша планета как раз та единственная в известной нам части Вселенной, на которой обосновалась технически могучая, но враждебная космическому братству цивилизация.

— Ну нет! — воскликнул Иван. — Не может этого быть! Уже в наше время, в двадцать первом веке, почти все страны встали на путь гармоничного общественного развития.

— Но прошло столько времени, — сказал Чеи-Тэ. — Возможно, тысячелетия. А пути социальной эволюции часто извилисты… Мы пытались наладить дружественный контакт с этой планетой. Ничего не получилось. Кстати, Тан-Чи — участник той экспедиции. Он — один из лучших специалистов по вашей планете.

— Специалист… — усмехнулся Тан-Чи. — Все, что знаю о ней, можно изложить за пять минут.

Тан-Чи приблизил к звездной сфере изображение Солнечной системы и лучом-указкой обвел ее. Она была не совсем такая, какую мы знали в своем веке. Например, Сатурн уже не имел колец, Плутона вообще не было. Неужели уже научились крушить планеты?..

— Пятьдесят лет назад, — начал рассказ Тан-Чи, — в пору моей юности, наша экспедиция в составе трех кораблей приблизилась к границам системы. Посланные на разведку беспилотные автоматы отскочили от невидимой стены. Вот здесь. — Тан-Чи очертил большую окружность. — Это было сферическое защитное поле неслыханной напряженности. Два корабля подошли почти вплотную к сфере. И тут случилось невероятное: жители планеты напали. Не было никаких космических кораблей или беспилотных средств нападения. Просто эти существа появлялись в самых неожиданных местах. Возникали из ничего, проникали через любые преграды, не боялись никакого оружия. Сожженные лучевым ударом, возникали вновь. Нет, они не убивали. Они стремились взять нас в плен. Им удалось захватить первый корабль. Второму кораблю, на котором находился я, чудом удалось вырваться, и мы вернулись на Таису. Вскоре с таинственной планеты стали прилетать к нам беспилотные космические аппараты. Далеко не с дружественной целью. Они пытались захватывать в плен таисян. Но мы научились уничтожать эти корабли далеко за пределами нашей системы. И вот тридцать лет живем спокойно. Только изредка наши космические крейсера подвергаются нападению. Недавно космические братья из системы Арнс пытались установить контакт с загадочной планетой, но с тем же успехом.

Мы молчали, подавленные столь неожиданными вестями. Капитан задал несколько вопросов.

— К сожалению, — ответил Тан-Чи, — больше ничего добавить не могу. Планета держится в строгой самоизоляции. А своей агрессивностью доставляет немало хлопот космическому содружеству.

Таисяне предложили нам не возвращаться на Землю и поселиться у них навсегда. Но мы решили лететь на родную планету.

Несколько дней мы знакомились с таисянской цивилизацией — своеобразной и высокоразвитой. Особенно далеко шагнула у них техника звездоплавания. Их корабли передвигались со скоростью, многократно превышающей световую. Они умели «съедать» пространство, трансформируя его во время. Таким способом таисяне по нашей просьбе забросили «Орел», словно катапультой, к окраине Солнечной системы.

Дальше наш корабль шел самостоятельно, на планетарных двигателях. За орбитой необъяснимо исчезнувшего Плутона я впервые почувствовал чье-то незримое присутствие. Будто кто-то невидимый наблюдал за мной. Спиной, всеми порами тела я так и ощущал липкий, изучающий взгляд.

Нервы мои были взвинчены.

Однажды я сидел в своей каюте спиной к двери. Тишина. Внезапно дверь зашелестела, точно ее открывал сквозняк. Я резко обернулся. Из коридора высовывалась толстая физиономия, которая тотчас скрылась или, вернее… растаяла.

«Померещилось, — подумал я тогда. — Нервы. Этого еще не хватало».

Но вечером того же дня в звездную каюту вбежал испуганный Ревелино.

— Ребята! — крикнул он. — В моей каюте кто-то был. Кто-то не наш.

— А я, — вмешался вдруг молчавший биолог Зиновский, — когда подходил к своей каюте, услышал там шорох. Быстро открыл дверь…

— И что же? — строго спросил капитан.

— Ничего, — смутился биолог. — Никого не оказалось.

— Наслушались от таисян всякой чертовщины, — нахмурился капитан. И властным голосом потребовал: — Запрещаю на корабле всякие разговоры о привидениях, о чертях и ведьмах.

Иван расхохотался. Благодушно поглаживая бороду, сказал:

— Прости их, капитан. Нервные барышни. Мне вот никакие ведьмы не снятся.

Однако на следующее утро планетолог пришел в звездную каюту раньше обычного. И не развалился, как всегда, в кресле, а ходил из угла в угол и озадаченно теребил бороду.

— Да-а… Феноменально, — еле слышно бормотал он. Наконец, остановившись, обратился к капитану: — Можешь называть меня мракобесом. Как угодно. Но я сегодня ночью видел…

— Во сне?

— Мне не снилось. Ночью я проснулся и услышал за моим столиком шелест страниц. Настольная лампа светилась. Я обернулся и увидел в кресле за книгой девушку или молодую женщину. Красивую ошеломляюще.

— Ну, это понятно! — иронически воскликнул капитан.

— Ты подожди, слушай. Ничего подобного еще не встречал. Я видел ее всего секунду. Она была… Постой, вспомню. Она была в темно-синем… Нет, в светло-синем с блестками платье. Густые черные волосы и большие темные глаза… Когда я обернулся, она взглянула на меня со странной улыбкой и тотчас исчезла. Просто растаяла в воздухе…

— Так, так… Значит, растаяла. — Брови Федора хмурились все более грозно. Не на шутку рассерженный капитан ушел к себе в каюту.

Вскоре, однако, он вернулся и швырнул на стол книгу «Нейтрино и время». Виновато взглянув на нас, сказал:

— Вы правы, братцы. В моей каюте тоже кто-то был, читал вот этот устаревший труд.

— Феноменально! — торжествовал Иван. — Что? Убедился? А кого ты видел?

— Не ее, — усмехнулся капитан. — Я вообще никого не видел. Когда открывал дверь, услышал грохот опрокинутого кресла. Словно кто-то поспешно вскочил. Вошел — в каюте пусто. На книжной полке беспорядок.

— Что все это значит? — спросил я капитана.

— Если бы они хотели убить нас или взять в плен, то давно бы сделали это, — вслух размышлял Федор. — Видимо, присматриваются, изучают… прежде чем вступить в контакты. Очень всех прошу: никаких эксцессов! Старайтесь не обращать внимания. И строго придерживайтесь установленного порядка.

Но назавтра же порядок грубейшим образом нарушил Иван Бурсов: он не явился на спортивный час. По насупленным бровям капитана было видно, что планетолога ожидает не очень-то ласковый разговор.

Не пришел Иван и в звездную каюту, что не на шутку всех встревожило. Мы поспешили в каюту Бурсова.

Распахнули дверь и — остановились, ошеломленные. Такого разгрома еще не приходилось видеть за все время полета. Стол сдвинут. Сломанное кресло торчало вверх ножками у стены. Одна лишь койка, крепко привинченная к полу, оставалась на месте. Постель в беспорядке. Разорванная подушка вместе с перепутанными лентами микрофильмов валялась на полу.

В углу послышалось мычание. Я бросился туда и обнаружил планетолога в самой немыслимой позе. Крепко скрученный простынями, он был привязан к койке. Во рту торчал кляп — кусок губчатой подушки, засунутый с такой силой, что я еле вытащил его. Малыш в это время развязал Ивана.

Бурсов встал. Он был в такой ярости, что не мог вымолвить ни слова, только беззвучно шевелил губами и сжимал кулаки. Под правым глазом красовался синяк.

— Кто это тебя так разделал? — спросил капитан.

— Черт возьми! А я почем знаю! — взорвался наконец планетолог и разразился ругательствами, среди которых «черт возьми» было самым мягким.

Капитан жестом хотел остановить разбушевавшегося планетолога. Но из того проклятья сыпались, как горох из разорванного мешка.

— Да скажешь наконец, что здесь произошло?! — повысил голос Федор.

Окрик капитана подействовал. Бурсов успокоился.

— Ночью я пытался делать вид, что сплю. И все же задремал по-настоящему. Очнулся, когда сзади кто-то связывал руки. Повернуть голову и посмотреть не успел. Хотел крикнуть, но он воткнул подушку с такой силой…

— Он! Он! — Капитан сделал нетерпеливый жест. — Кто — он?

— А может быть, не он, а она? Та самая? — попробовал съехидничать Малыш.

— Это был мужчина, — ворчал Иван, не разделявший веселья Малыша. — Я его, правда, толком не разглядел. Когда попытался вырваться, он так стукнул по голове, что потемнело в глазах.

— Как жаль, что это был он, а не она, — протянул Малыш.

— Хватит паясничать, — оборвал Федор.

— Может быть, вернемся к таисянам? — осторожно предложил Зиновский, когда мы сидели в звездной каюте.

— Не будем терять надежду на взаимопонимание, — ответил капитан. — Но — никаких эксцессов! Слышите, братцы! Никаких эксцессов!..

Дальше случилось что-то непонятное. Сквозь купол каюты мы увидели, как описанная таисянами защитная сфера, до которой было еще далеко, слегка засветилась. От нее протянулись змеисто извивающиеся языки — протуберанцы. Они захватили наш корабль в силовой мешок.

Вот и все… О том, что было до захвата, я вспоминаю безо всяких усилий. Даже сейчас, прикрыв глаза, я снова вижу капитана и слышу его властное: «Никаких эксцессов!..» А дальше, словно споткнувшись, останавливаюсь перед внезапно возникшим черным провалом…

Эксцессы и конфликты, видимо, случались и после предупреждения капитана. Об этом говорит шрам на моей левой щеке. Но как он появился — не помню. Вообще больше не помню ничего. И горше всего — не знаю, что сталось с моими товарищами…

Город Электронного Дьявола

…Тогда, после ухода Актиния, я проспал на диване до вечера. Проснулся, когда на небе выступили звезды. Встал и вышел на балкон. Внизу, управляемый вычислительными машинами, шевелился бесконечный город. Змеились ярко освещенные эстакады и ленты, перекатывались разноцветные искры. В гигантском урбаническом чреве копошились миллиарды людей — одноликая армия стандартов. Сверху, сквозь сонмище огней и паутину эстакад, я пытался разглядеть их. И безуспешно — людей без остатка поглотили электронные джунгли.

Я сел в глубокое кресло-качалку и, положив голову на мягкую ворсистую спинку, стал смотреть на ночное небо. На минуту охватила радость: передо мной распахнулся иной мир — бесконечный простор Вселенной. Но странно — созвездия казались мне еще менее знакомыми, чем прошлой ночью. Вот, кажется, Орел. В клюве созвездия Орла, на планетной системе голубого Альтаира, я был. А потом очутился здесь…

Лучше не думать об этом. Я закрыл глаза. В мозгу почему-то возникла картина морского берега и набегающих на него шумных белопенных волн. Невнятный гул города стал казаться гулом прибоя. Волны одна за другой, как столетия в жизни человечества, набегают на берег и с шуршанием обкатывают камешки и гальку. Точь-в-точь, как этот город обкатывает и шлифует людей, делая их, подобно гальке, гладкими и одинаковыми. Все шероховатости стираются, все выделяющееся, странное, особое приглаживается или выталкивается… А волны все бегут и бегут. Галька на берегу делается все глаже и меньше. Все меньше и меньше, пока не превращается в песок…

Песок!.. Я вздрогнул от какого-то смутного воспоминания. Песок, песчинки… Что-то мучительно знакомое неуловимо просочилось сквозь черную стену, перегородившую память. Но что? Я пытался вспомнить, ухватиться за ниточку, но безуспешно…

— Хранитель Гриони! — послышался голос с соседнего балкона. — Что вы один скучаете? Заходите к нам.

— С удовольствием, — ответил я. Подумал: в самом деле, может, узнаю что-нибудь новое об этом мире.

На балконе за круглым, уютно освещенным столом сидели хозяйка и красивая молодая женщина лет двадцати пяти.

— Моя дочь Элора, — сказала хозяйка, когда я вошел.

Я слегка поклонился и назвал себя.

— О, вы очень старомодны. — По красиво очерченным полноватым губам Элоры скользнула надменная улыбка. И вообще в ее стройной фигуре, во всем облике было что-то аристократически высокомерное. Еще бы — дочь Великого Техника!

Мать ее была куда проще. Глаза, окруженные веером морщинок, смотрели на меня так приветливо и добродушно, что я охотно согласился выпить чашку горячего напитка — что-то вроде кофе.

— Мы заметили, что вы смотрите на звезды, — сказала Элора. — Занятие необычное для хранителя Гармонии. Да и похожи вы больше на ученого, чем на хранителя.

— Я собирался стать ученым… А вы сами хорошо знаете звездную карту?

— О чем вы спрашиваете? — удивилась хозяйка и с гордостью за дочь воскликнула: — О небеса! Как ей не знать. Она возглавляет космический отдел в Институте времени и пространства.

— Понимаете, я что-то не смог сегодня сориентироваться. Покажите, пожалуйста, звезду, которая точно расположена над Северным полюсом, — попросил я Элору, почти не сомневаясь, что она назовет слабую звездочку в рукоятке Малого Ковша. Только где этот ковш? Я так и не нашел его.

— Ну, это слишком легкий вопрос, — улыбнулась Элора. — Над полюсом — одна из самых ярких и красивых звезд северного неба.

— Как? — воскликнул я. — Вы уверены?

— Вот она, — Элора, подняв голову, указала пальцем на Вегу.

— Вега! — Забывшись, я привстал и заговорил вдруг на родном русском языке. — Вега!.. Вега должна стать Полярной звездой через двенадцать тысяч лет… Значит, я странствовал сто двадцать веков?! Сто двадцать!..

— О небеса! — прошептала хозяйка, сложив в испуге руки на груди. Она, видимо, сочла меня душевнобольным.

— Что с вами? — Темные глаза Элоры смотрели на меня встревоженно и чуть насмешливо. — Вы будто чем-то ошарашены. И на каком это языке вы говорили?

— На древнем, — быстро ответил я, желая выпутаться из неловкого положения. — На забытом древнем языке я продекламировал стихи о звездах.

— Стихи? О, это так не соответствует духу нашего времени.

— А что же ему соответствует? — Мне хотелось поскорее переменить тему разговора.

— Странно… — Элора покачала головой. — Первый раз слышу, чтобы Хранитель задавал такие вопросы и читал стихи… Или, может быть, вы хотите поймать меня на неосторожном слове? — Взгляд ее стал жестким и пристальным. — Уверяю вас, я всегда говорю то, что думаю. И искренне верю, что старинные произведения искусства и природа воспитывали не пригнанные друг к другу индивидуальности. Это порождало разброд и хаос, в то время как прогресс возможен только в условиях стандарта и гармонии…

Она произнесла еще несколько фраз в том же духе и отчужденно замолчала. Я почувствовал, что пора прощаться. Очевидно, мне здесь не очень доверяли. А может, Элора и правда искренне убеждена в неизбежности и полезности стандартизации и измельчания человека?

Когда я уходил, лицо ее было задумчивым и печальным. В широко открытых глазах отражались извивающиеся огни супергорода. И мне показалось, что в черной бездне глаз за этими пляшущими бликами мелькает глубоко запрятанный, неосознанный ужас. Нет, Элора не так проста. Ей самой неуютно и даже страшно в этом мире…

Медленно тянулись дни. С утра до вечера я слонялся по городу. Спускался в подземелья, возносился на эстакады, разговаривал с десятками людей. Нет, разумеется, я не собирался выполнять «провокаторские» обязанности. Цель у меня была одна: понять, где я, и попытаться найти какой-то выход, какую-то щель, чтобы выскользнуть из этого дьявольского капкана.

«Ну хорошо, — рассуждал я, — очертания созвездий изменились, география планеты — тоже… Но история-то должна остаться незыблемой! Достаточно познакомиться с историей, чтобы стало ясно — Земля это или какая-то совсем другая планета».

Однако познакомиться с историей оказалось не так-то просто. Точнее, невозможно. Как объяснил мне Актиний, к которому я время от времени являлся, Конструктор Гармонии с того и начал, что постарался вытравить из умов всякую память о прошлом планеты. Все исторические сочинения были конфискованы и уничтожены, историки поставлены вне закона. В новых книгах о минувших временах говорилось предельно кратко и в самых общих словах: дескать, людям тогда жилось трудно и тревожно, а вот сейчас, в Электронной Гармонии, легко, бездумно и весело. Правда, мне удалось узнать вроде бы важную деталь: жители города называли свою планету Хардой. Но было ли это новым названием Земли на неузнаваемо изменившемся за долгие века языке или именем какой-то совсем иной планеты, оставалось только гадать… Может быть, в каких-то тайных архивах и сохранялись еще исторические документы, но даже Актиний не имел к ним доступа. О минувших веках он знал немногим больше рядового потребителя.

Так я и жил: неведомо в каком времени и пространстве, зашвырнутый в этот безликий мир неведомо кем, неведомо как и неведомо зачем…

Часто по вечерам я заходил к соседям. Старая Хэлли была неизменно приветлива. Элора первое время держалась со мной суховато и натянуто, но постепенно настороженность, которую я почувствовал в ней в тот первый вечер, стала исчезать. Видимо, она поверила наконец в мою честность и порядочность.

Мне нравилось разговаривать с Элорой. Только каждый раз неприятно удивляло, что, не зная в общем-то ни природы, ни искусства, она отзывалась о них с легким пренебрежением. И мне очень захотелось показать ей красоту забытой природы и «первобытного искусства», воспевавшего человека. Сделать это на сухом и бедном языке Электронной эпохи было почти невозможно. А что если научить Элору русскому языку?

— Между прочим, я хорошо знаю один из древних языков, — сказал я однажды.

— Это тот, которым вы удивили нас при первом знакомстве? — усмехнулась Элора. — А откуда знаете?

— Ну, Хранителю Гармонии приходится иметь дело с разными людьми, — уклончиво ответил я. — Хотите знать этот красивый и богатый язык?

— А что, — оживилась Элора. — Иногда бывает так скучно… Память у меня хорошая. Да и техника поможет.

Она принесла из комнаты украшения, похожие на серьги или клипсы. Прикрепив их к мочкам ушей, пояснила:

— Они создают вокруг головы особое силовое поле. Новый стимулятор памяти. С его помощью буду запоминать быстро и прочно, как машина.

На другой день Элора знала уже около трехсот слов и десяток стихотворений.

Мать Элоры, наморщив лоб, пыталась вникнуть в смысл нашей беседы. Наконец с недоумением произнесла:

— О чем вы говорите?.. О небеса! Я ничего не понимаю.

Элора, шутливо подражая матери, сложила руки на груди и сказала:

— О, Гриони! Не продолжить ли наше образование где-нибудь в увеселительном заведении? Я так редко бываю там.

Я согласился. Любопытно было посмотреть, как здесь развлекаются, а больше всего меня интересовало, как «вписывается» в окружающую жизнь сама Элора. Только с первого взгляда казалась она холодной, как айсберг. За высокомерным аристократизмом чувствовалось в ней что-то мятущееся и трагическое.

В увеселительном заведении у меня зарябило в глазах — так много было здесь крикливо одетых людей, так прихотливо извивались и пульсировали на стенах и потолке разноцветные огни. Мелькали незапоминающиеся фарфорово-гладкие лица. Элоре, как мне показалось, здесь было немного не по себе. Ее полные губы брезгливо вздрагивали, когда мы проталкивались сквозь толпу.

Столы располагались вдоль стен. Середина зала была свободна.

Перед тем как сесть, я взглянул в зеркало и чуть не ахнул. Не мудрено, что жители города оглядывались на меня. Нет, внешне я вроде бы не очень отличался от них. Во всяком случае, от интеллектуалов. Только повыше. Но выражение… В зеркале я увидел представителя забытых эпох с твердым мужественным лицом. На впалых щеках, около губ и на лбу прорезались тонкие морщинки. В глазах затаилась грусть, а виски, словно посыпанные солью, серебрились: скитания по времени не прошли бесследно.

«Первобытная физиономия, — усмехнулся я. — Физиономия провокатора».

Да и фигура была заметно стройней и мускулистей, чем у других. Среди «техносферных» людей я казался древнегреческим мыслителем с выправкой римского легионера.

— Внешность у вас замечательная. — Элора старательно выговаривала слова по-русски. — Таких людей на планете становится все меньше… Есть хотите?

— Я голоден, как волк.

— Как? — удивилась Элора.

— Как волк, — повторил я и объяснил, что в древних лесах водились такие вечно голодные звери.

Принесли на тарелке светло-голубое пенистое облако. Посетители ели такую же синтетическую жвачку и запивали ее ноки — розовым и, видимо, алкогольным напитком. И без того бездумные лица их деревенели в бессмысленной радости. Посидев немного в экстатическом одурении, люди выскакивали на середину зала, извивались, высоко и нелепо подскакивали. Как я узнал после, это был скоки-ноки — спазматический танец, по сравнению с которым старый рок-н-ролл показался бы тихим и задумчивым вальсом. Сплошные конвульсии, судороги.

Каждый плясал сам по себе — ни партнеров, ни партнерш. А самое страшное — все происходило без музыки.

Элора нахмурилась, опустив ресницы. Мне стало жаль ее. Я понял, что подобные развлечения ей чужды, а ничего иного она не знала и видеть не могла…

— Вам принести ноки? — раздался над ухом голос обслуживающего светоробота.

Я утвердительно кивнул головой. Элора отчужденно откинулась в кресле и удивленно взметнула черные брови.

— С волками жить — по-волчьи выть, — усмехнулся я и объяснил смысл русской пословицы. — А вообще — хочу понять…

Выпив ноки, я ожидал легкого опьянения. И жестоко ошибся. Сначала почувствовал животное, отупляющее блаженство, а потом в ушах, все усиливаясь, зазвучала, с позволения сказать, музыка. На мой бедный мозг обрушилась какая-то инструментованная истерика: дикие крики, обезьяньи вопли, скрежет металла. Видимо, напиток химически воздействовал на нервные клетки, вызывая ощущение одуряющего счастья и слуховые галлюцинации.

Но еще большие испытания ждали меня впереди. Под грубые ритмы непроизвольно задергались руки, ноги против моей воли подняли меня с сиденья. И вдруг охватило неистовое желание выпрыгнуть на середину зала и вместе с толпой с вожделением топтать пружинящий пластиковый пол.

С неимоверным трудом, сцепив зубы и наморщив покрытый испариной лоб, я подавил это желание и заставил себя сесть. Вспомнив предполетную волевую тренировку, принялся последовательно устранять действие напитка. Элора, широко раскрыв глаза, со страхом и сочувствием следила за моими усилиями. Наконец «музыка» в ушах заглохла, и я с облегчением вздохнул.

— А вы сильный человек, — с восхищением прошептала Элора. — Еще никому не удавалось нейтрализовать ноки.

А вокруг продолжали конвульсировать. Я вообразил себя в этой толпе. Представил, как среди кукольных «техносферных» людей извивается высокий атлет с серебристыми висками. Несоответствие было до того комическое, что я расхохотался. Поняв меня, рассмеялась и Элора. Посетители с изумлением уставились на нас: здесь редко смеются.

— Уйдем отсюда, — внезапно предложила Элора. — Мне здесь боязливо.

— Боязно, — поправил я ее. — А точнее сказать — страшно.

По дороге в Институт времени мы часто задерживались на безлюдных верхних эстакадах. Я учил Элору русскому языку. Ей очень нравились стихи, образные народные выражения и жаргонные словечки. Сильное впечатление произвели на Элору туманные и музыкальные стихи раннего Блока.

— Как красиво, — шептала она.

В институте ночью никого не было. На плоской и широкой крыше здания стояла маленькая летательная машина — личная аэрояхта Элоры. На ней и улетела она к дворцам Великих Техников — к отцу. На прощание сказала:

— Постараюсь почаще бывать у матери. Мы с тобой тогда… Как это? Наболтаемся. Побольше стихов… Занятие нехорошее, но с Хранителем можно, — рассмеялась она, а потом с грустью добавила: — Мне жаль расставаться. Но мы скоро встретимся.

Однако на следующий день меня ждала другая встреча. В ожидании синтетического блюда я сидел утром за пустым столиком. От неожиданности вздрогнул, услышав за спиной знакомое гоготание:

— Га! Га! Провокатор!

Рядом сел Хабор, ухмыляясь почти дружелюбно. Тронул меня за локоть.

— А недурная мысль пришла Актинию: возродить идею провокатора в образе человека. Раньше у нас был только журнал-провокатор.

— Журнал?

— Да. Сейчас мало кто знает. В первые годы Электронная Гармония была в большой опасности. Слишком много еще оставалось людей, призывающих вернуться к порядкам былых времен. Как их всех выловить? Генератор Вечных Изречений разрешил тогда издавать единственный журнал, где свободно бы печатались стихи, проза, а главное — полемические статьи. И простачки клюнули… Вышло всего несколько номеров. Имея адреса, хранители без труда выловили миллиона два подписчиков. И сразу стало тише. Га! Га! Га!

Я почувствовал смутное беспокойство. Почему Хабор так откровенен? Может быть, хочет усыпить бдительность? Надеется, что раскроюсь перед ним?..

«Ничего, — успокоил я себя. — Буду осторожен. Во всяком случае, с ним полезно поговорить. Он многое знает».

Словно угадав мои мысли, Хабор спросил, пытливо глядя на меня:

— Хочешь приоткрою тайну города?

— Тайну?

— Да. Управляют обществом, этим биллионным скопищем дураков, вовсе не Великие Техники.

— А кто?

Хабор склонился ко мне и доверительно шепнул:

— Сам город.

Он откинулся назад, любуясь моим изумлением.

— Город? — Я вспомнил, что Актиний говорил нечто подобное, но сделал вид, что впервые об этом слышу. — Не понимаю… А Великие Техники?

— Болваны. — Мой собеседник пренебрежительно махнул рукой и загоготал. — Отупевшие в разврате болваны. Ими тоже управляет город, как куклами.

— Как куклами?

— Хочешь, посмотрим кого-нибудь из них? Эй, ты! — махнул он рукой светороботу. — Подойди.

Пританцовывая, подскочил светоробот.

— Кто-нибудь из Великих выступает сейчас с речью?

— Да. На Южном материке.

— Включи.

Стена-зеркало засветилась перед нами, и я увидел на трибуне упитанного человека. Звучным, как барабан, голосом он произносил речь, оснащая ее плавными, закругленными жестами.

— То же, что всегда, — сказал Хабор. — Обещания и все такое. Призывы хранить Гармонию и готовиться к космической войне с пришельцами… Для Великого важен не ум, а голос. Обрати внимание на уши. В глубине их запрятаны крохотные суфлер-радиофончики. Они не видны. Через них город нашептывает речь, а Великий повторяет ее хорошо поставленным голосом.

— А если он начнет говорить сам?

— Говорить сам? Великий? Га! Га! Им же давно лень думать. Потому и возложили все на машинный мозг…

— А если попадется умный и не пожелает быть управляемым машиной? И начнет говорить не то?

— Маловероятно.

— Ну а все же? Что тогда?

— Тогда он получит по мозгам. Электроудар по мозгам. Из тех же суфлер-радиофончиков.

Чувствовалось, что Хабор завидует Великим Техникам и в то же время презирает, хотя тупоумие их скорее всего преувеличивает.

Всепланетный город, как я понял, превратился в сложную и почти автономную электронную систему, которая программируется в соответствии с изречениями Генератора. Город стал в буквальном смысле государственной машиной. Это город-мозг, гомеостат, стремящийся к равновесию, то есть к поддержанию и укреплению «гармонии».

— Но ведь все это делается в чьих-то интересах?!

— Правильно… Ты умный провокатор. Га! Га! Даже… Даже слишком умный.

Хабор замолк и маленькими, болотного цвета глазами уставился на меня.

— В чьих же интересах? — повторил я.

— В интересах и по заданию администраторов и тех же Великих Техников, — медленно ответил Хабор, размышляя о чем-то своем.

— А кто конкретно программирует?

— Кое-что — я! — Хабор горделиво ткнул себя в грудь. — «%-5» Я и другие кибернетики, пользующиеся особым доверием. Ты думал, я только палач? Нет, палач — это так, попутно. Главное совсем в другом… — Он придвинулся вплотную и зашептал мне прямо в лицо: — Сейчас город уже почти не дает себя программировать… Он делает это сам, сам себя совершенствует, все больше ускользая из-под контроля… И уже не нуждается в тех, кто его создал. Что будет? А? Может быть, ты… помнишь?

Мне вдруг стало страшно. Острой змейкой пополз холодок по спине. Хабор словно знал обо мне что-то. Нечто такое, что я сам тщетно пытался вспомнить…

— Не помнишь? — Зрачки Хабора не отпускали, смотрели в упор. — Ничего, придет время — вспомнишь.

— Но… я ничего не понимаю.

— Придет время — поймешь… — Хабор усмехнулся, и тут же его лицо стало серьезным и торжественным. — Поймешь, какое счастье тебе привалило. Ибо нет счастливей тех, кто служит великой, всемогущей Силе, покоряющей миры, проникающей сквозь время и пространство, — Силе, для которой нет ничего невозможного. Верным слугам своим Абсолют дарует то, о чем не смеют и мечтать мириады смертных, — бессмертие в Вечной Гармонии…

Хабор поднялся.

— Не вздумай никому рассказывать. Впрочем, все равно никто ничего не поймет. Так же как ты сам, до поры до времени…

На другой день я пересказал все Актинию.

— Бред какой-то, — проговорил он. — А вообще мне иногда и впрямь начинает казаться, что у Хабора есть еще какая-то вторая, тайная жизнь… — Актиний нахмурился и принялся ходить по комнате. — Держись-ка ты от него лучше подальше. Кто знает, в какую нечистую игру он хочет тебя втянуть…

Мне очень хотелось сказать, что игра, которую ведет сам Актиний, тоже не очень-то чистая, но я благоразумно промолчал. А с Хабором после этого еще несколько раз беседовал. Теперь я уже не вздрагивал, когда слышал за спиной полунасмешливое приветствие:

— Га! Га! Провокатор!

О загадочном Абсолюте Хабор не произнес больше ни слова, но о городе и порядках в нем он сообщил мне немало любопытного.

Однажды днем мы с Элорой задержались на крыше высокого здания. В этом безлюдном месте никто не мешал разговаривать на русском языке, который так полюбился Элоре.

— Что это? — спросила вдруг она, показав в сторону площади. Сквозь негустое переплетение движущихся парабол виднелись колонны людей.

— Армия вторжения, — с видом знатока стал я выкладывать новость, только накануне услышанную от Хабора. — Незанятых в производстве становится все больше. Куда их девать? Город… То есть Великие Техники решили готовить миллиардную Армию вторжения. Да! — с ироническим пафосом продолжал я. — Это будет великая армия. Пришельцам не поздоровится. Наши солдаты сапогами вытопчут их зеленую планету.

— О, Гриони! — смеялась Элора. — Не притворяйся. Ты не похож на других. И таким мне нравишься. Иногда мне кажется, что ты вырос в другом мире…

— Давай полюбуемся Армией вторжения, — прервал я ее.

Мы спустились на несколько парабол и стали наблюдать. Любоваться, в сущности, нечем. Это было плохо обученное войско. Люди, которые до этого мало ходили пешком и только дергались в скоки-ноки, с трудом привыкали к строевой дисциплине. Инструкторы шагали рядом и учили их маршировать.

Солдаты на левом плече держали многозарядные лучевые ружья. Проходя колоннами мимо статуи Генератора, они вскидывали правые руки вверх и нестройно, но громко орали:

— Ха-хай! Ха-хай!

Неожиданно с нависших над площадью эстакад сорвались змеистые молнии и впились острыми жалами в плечи двух солдат. Те упали и корчились, крича от боли. Инструкторы гнали их обратно в строй.

— Что это? — испугалась Элора.

— Не знаю, — растерялся я. — Видимо, те солдаты притворялись. Разевали рты, но не кричали «Ха-хай!». Всевидящий город зафиксировал это и покарал электроразрядами. Сам придумал наказание!

— Страшный город, — прошептала Элора.

— Город Электронного Дьявола, — сказал я.

Мне захотелось как-то развеять, развеселить погрустневшую Элору.

— Слушай, — предложил я. — А что, если нам хоть на время вырваться куда-нибудь? Улизнем из города.

— Как ты сказал? Улизнем? — Элора удивленно подняла глаза и рассмеялась.

Я начал объяснять значение этого слова, но Элора остановила:

— Не надо. Я поняла. Какое смешное слово… Ну что же, давай улизнем. Только куда? Город затопил всю планету… О, вспомнила! Есть не так далеко одно место…

Аэрояхта понесла нас на север. Летели долго. Внизу плескалось бесконечное море огней, волнами прокатывались какие-то искрометные сгустки, змеились эстакады. «Гераклитов мир, — подумалось мне. — Огненная стихия, движущаяся без направления и цели».

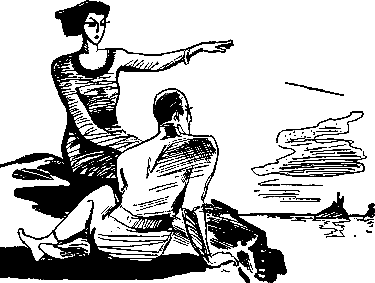

И вдруг свершилось чудо: город кончился. Элора посадила аэрояхту на опушке небольшой рощи. Я узнал ее — это была та самая роща, где я очнулся… Я сорвал пучок травы и с наслаждением понюхал. С острой и сладкой печалью вспомнился запах лугов моего детства.

— О, Гриони! — засмеялась Элора. — Как ты счастлив. Ты странный человек… Вот что: ты оставайся, а я скоро вернусь. Кое-что прихвачу.

Я остался один. Присел на бугорок, поросший сухой травой. И вдруг вздрогнул, вспомнив холодное фиолетовое пламя, свернувшуюся в пояс капсулу… Таинственная капсула, принесшая меня неведомо откуда, исчезнувшая так необъяснимо и бесследно, — будь она у меня сейчас, я сразу же попытался бы бежать. Только вот куда?

Элора вернулась, когда совсем стемнело. Из аэрояхты она вынесла какие-то напитки и пакеты с едой.

— Устроим… Как это раньше называлось? Пикник. Загородный пикник, — смеялась Элора.

Она села рядом со мной и посмотрела в небо. Вверху — непривычная для жителей города картина. На черном куполе раскинулась серебристая арка Млечного Пути с мириадами далеких светил.

— Как хорошо! — прошептала Элора. — Тишина. Города нет, и никого нет… Сейчас во всей Вселенной нет никого, кроме нас двоих и вот этих звезд. Стихи, — потребовала она. — Прочти какие-нибудь стихи.

Я прочитал подходящие к обстановке стихи Лермонтова и Тютчева, в которых говорилось и о таинственной ночи, и о «мерцании звезд незакатных».

Твой милый образ, незабвенный,

Он предо мной везде, всегда.

Недостижимый, неизменный,

Как ночью на небе звезда…

Элора слушала, широко раскрыв глаза.

— Так говорить о женщине, о человеке… — прошептала она. — С таким уважением…

Потом спросила:

— Зачем? Зачем ты все это придумал? Не было этого никогда!

— Это было. Давно. Вот там, — я шутливо показал на небо. Случайно задел затейливую башенку-прическу. Волосы Элоры рассыпались черным шелковистым облаком, я почувствовал еле уловимый аромат.

— Твои волосы пахнут мятой.

— Мятой? А что это такое?

— Это трава с очень приятным и очень своеобразным запахом.

— Откуда ты все это знаешь?

Элора вдруг отшатнулась и внимательно, почти со страхом посмотрела на меня.

— А впрочем, чего я испугалась? — еле слышно проговорила она. — Хотя бы и так… Даже лучше.

— Понимаю. Ты подумала, что перед тобой пришелец?

— Да, я так подумала, — улыбнулась Элора. — Но этого не может быть.

— Конечно. Наши боевые крейсера… — начал я тоном знатока.

— И все же ты пришелец. — Элора сказала это как-то непонятно: то ли полушутя, то ли всерьез. — Только не со звезд, а из другой физической системы отсчета. Я хочу, чтобы ты меня взял с собой, в свое таинственное измерение, в выдуманный и зачарованный мир поэзии.

Матово-белое лицо Элоры казалось в ночи кристаллом, светящимся изнутри ровным светом. Хорошо помню ее глаза. Не холодные и строгие, какие вижу сейчас на портрете, а удивленно раскрытые и нежные — две загадки, две черные бездны…

Наша встреча с Элорой была последней.

* * *

… И здесь скоро наступит ночь. Писать трудно — сгущаются сумерки. Смотрю в окно на темнеющие кроны деревьев, прислушиваюсь к затихающим лесным звукам. Солнце скрылось за лысой горой. И закат, великолепный закат развертывает свои красные перья.