Анатолий Кузнецов

Огонь

Роман

Глава 1

Известие о самоубийстве Димы Образцова ошеломило Павла.

Даже сейчас, сидя пятый час в междугородном автобусе, перечитав все газеты, перекусив и даже поспав, он не мог отвлечься от мрачных мыслей. Его мозг упрямо вспоминал давешние похороны и пытался что-нибудь понять в этой истории.

Может, это была иллюзия, что он пытается что-то понять, но, во всяком случае, еще ни одна смерть, с которой приходилось ему сталкиваться в жизни, не потрясла его так конкретно. Так свирепо, реально своим… Чем, да, чем? Бессмыслием? Или, наоборот, таким глубоко лежащим смыслом, какого простому смертному средь тьмы забот и суеты просто не понять? И, кажется, непостижимость…

А было так. Дима Образцов поехал на Север писать очерк о каком-то комбинате. Уезжал бодрый, грозился привезти не только очерк, заказанный центральной газетой, но, если удастся, книгу. Очень веселый и полный планов уезжал.

Никто не мог рассказать, что с ним произошло, потому что он жил там один, остановился в гостинице, ходил по комбинату, по стройкам, к, рыбакам… Вдруг в редакцию газеты пришла телеграмма, что корреспондент умер, и спрашивалось, что с ним делать. То есть не с ним, а с телом.

Его нашла утром горничная. Она долго стучала, но открыть дверь не могла, потому что изнутри крепко застрял ключ. Дверь взломали, обнаружили жильца мертвым, уже закоченевшим. Вскрытие показало, что он принял большое количество таблеток очень сильного снотворного — совершенно непонятно, где он столько достал и почему имел с собой. А может, он просто не мог уснуть и перебрал слишком много таблеток? Может быть, это было вовсе и не самоубийство, а несчастный случай? Но кто знает? Свидетелей тому не было.

Около недели длилась различная переписка, исполнение многих формальностей, потому что, как выяснилось, существует целый свод правил перевозки покойника. Наконец тело доставили — в большом запаянном цинковом ящике; и, учитывая, что оно, вероятно, имело уже непривлекательный вид, было решено хоронить Диму в этом ящике, не вскрывая.

Никто больше не увидел лица Димы. Участвовавшим в похоронах был представлен только его портрет — очень хорошая увеличенная фотография, на которой Димка был молод, женственно красив, оптимистично смотрел вдаль. В последние годы Димка был явно не таков, но льстивая эта фотография времен учебы Димки в институте и стала толчком, вогнавшим Павла в странное состояние: заставляла она многое припомнить.

Дело в том, что Павел и Дима некогда поступали в институт вместе. Одинаково боялись, наберут ли нужные баллы, зубрили одни и те же учебники, сообща заготавливали шпаргалки, даже, кажется, отметки у них получились одинаковые.

Потом в общежитии пять лет спали на соседних койках, и не раз приходилось делить на двоих последнюю сайку.

Дима Образцов родился и вырос в деревне. Он пришел в институт, имея тощенький стаж работы в районной газете и буквально космическую тягу все узнать, понять, увидеть. Город его ошеломил и сильно подхлестнул А были у Димки прекрасные, большие и вопрошающие глаза, действительно что-то женственное. Он очень тонко чувствовал погоду, поражал всех точными предсказаниями… Пожалуй, что-то в нем было этакое есенинское, трогательное, что очень располагало к нему.

Как парень способный, он вскоре стал отлично учиться. Удачно писал разные заметки, которые все чаще печатались, и каждый раз он приходил в восторг и очень мило, забавно гордился.

Потом Павел стал замечать, что Димка иногда слишком уж задирает нос. Появились в нем нотки самоуверенности, он рассуждал все безапелляционнее, научился покрикивать и обрывать на полуслове всех, кого, видимо, считал глупее себя.

Статьи его стали наступательно-воинствующими, и случалось несколько раз, что его материалами газеты открывали на своих страницах целые дискуссии.

Сам он словно бы подрос, распрямил плечи, ходил широким, уверенным шагом, ни над каким вопросом больше двух секунд не задумывался, особенно отвечая на записки при встречах с читателями. Да, он очень полюбил эти встречи, и надо признать, что говорил он остро, напористо, убежденно, задиристо, а это слушателям всегда нравилось.

Скорее всего ему хотелось походить на Маяковского, но, возможно, потому, что талант был не тот, Павел не раз с тревогой замечал, как Димка в общем-то убежденно толчет воду в ступе. Да еще подозрительно часто повторяется, и не лучшим образом.

Видел Павел это лишь от случая к случаю, потому что, окончив институт, Павел и Дима стали работать в разных редакциях, к тому же в разных концах города, и встречались не часто. Павла всегда, всю жизнь отталкивали самоуверенные люди, которым кажется, будто они все на свете уже понимают. На эту тему они, помнится, не раз и не два крепко поговорили с Димкой, но тот ни с чем не согласился, а только, похоже, обиделся. Так и вышло, что они стали по полгода не видеться.

Однажды дошел до Павла слух, что Дима Образцов сильно пьянствует. Спутался с компанией алкоголиков и неудачников. Напиваясь, костит всех и вся и почему-то особенно его, Павла. Однажды ночью вдруг явился к Павлу домой, угрюмый, злой, разбудил Павла и попросил рубль. Рубля не нашлось, Павел дал ему пять и, сколько ни уговаривал остаться, Димка и ухом не повел: хлопнул дверью и как провалился, даже спасибо не сказал.

Вдруг Дима исчез. Как выяснилось, уехал на родину, в деревню. Не слышно о нем было примерно год. Снова приехал, опять бодрый, безапелляционно рассуждающий, косяками выдавал материалы, которые писал неизвестно когда, потому что продолжал жестоко пить.

И вот наконец поездка на Север — и это снотворное…

За окном автобуса пятый час тянулась одна и та же однообразная картина. Плоская, как стол, равнина до горизонта, изредка заваленный снегом городишко или быстро мелькнувшая деревня — и снова равнина, равномерно покрытая снегами. Вдоль шоссе тянулись, то взлетая, то опадая, провода; на обледеневших столбах изредка сидели нахохленные вороны, ветер ерошил их перья.

Глядя на них, съеживающихся под пронзительным ветром, он с особым удовольствием думал, что автобус попался уютный да теплый. Печки грели что надо: откуда-то из-под сиденья так и пыхало жарким воздухом. Сиденья были в точности как в самолете, откидывающиеся, покрытые белоснежными чехольчиками, окно можно было задернуть занавеской — все это располагало к разморенной лени и сну. Пассажиров было мало, во всяком случае, и место рядом с Павлом и оба места по другую сторону прохода были пусты. Аналогию с полетом создавали еще мощный гул и лихая скорость, с которой этот серебряный венгерский «Икарус» буквально пожирал равнину, одним махом, небрежно обгоняя все, что ни попадалось на пути, — грузовик ли, легковушка ли.

Павел посмотрел на часы: перевалило за четыре, — значит, скоро начнет темнеть. Его беспокоила гостиница, и вообще это было не очень умно — выезжать на ночь глядя. Но срочное дело подгоняло, а с утра пришлось быть на похоронах, и Павел не простил бы себе, если бы не проводил друга в последний путь.

Срочное дело было следующее. Задувалась крупная домна. Мало сказать крупная — по тем временам крупнейшая в мире, сверхмощная доменная печь. Заметка об этом случайно попалась Павлу на глаза — короткая информация ТАСС в пять строк.

Внимание его остановило не то, что домна крупнейшая в мире. Их у нас строится много, и все крупнейшие, и мы уже привыкли к тому. Удивило его, что это должно произойти в поселке под названием Косолучье.

Павел знал Косолучье, как свои пять пальцев. Там он мальчишкой жил, остались друзья, там даже случилась его первая любовь.

Неприметный был поселок, пустяковый — и вдруг «крупнейшая в мире»… В мире — это все-таки значит: на всем земном шаре!

Тот период жизни был не такой уж долгий: примерно от его десяти до шестнадцати лет. Отца перевели на Урал. От Косолучья в памяти остались равнины, лыжи, коньки да первый в жизни велосипед. Открытое всем ветрам и хлябям неуютное поселение да над грязной речкой, лишенной рыбы, дряхлый металлургический завод, истоки зарождения которого уходили в петровские времена.

Осталась в памяти драка. Жуткая, безобразная драка, как говорится, на почве ревности — из-за той девочки. Не до первой крови, а до полного изнеможения сил. С Федькой… Как же его фамилия? Простая, невыразительная такая фамилия, чуть ли не Иванов. Пожалуй, что так и есть. Иванов… Дураки были оба, а ведь здоровые уже были лбы.

Сейчас у Павла получилось «окно». Типография безбожно задержала гранки его последнего романа. Новую законченную повесть пока только читали члены редколлегии уважаемого журнала, с уважаемыми карандашами в руках. Написанный для газеты рассказ лежал пока «под вопросом». Уныло справляясь о его судьбе, Павел увидел эту самую тассовскую заметку в пять строк. Похвастался, что сам из Косолучья. Дальше было просто. Он подумал: «А почему не съездить на день-два? Время как раз есть».

Будущий очерк (все с натуры: как задували домну, как дали первый металл) под далеко не оригинальным названием «Рождение гиганта» (условно, только условно!) был тут же вставлен в план, а Павел пошел оформлять командировку.

Здесь время сказать, что о домнах он имел понятие весьма скромное. Чтобы не сказать никакое. Впрочем, для того, чтобы написать очерк с натуры, это не могло иметь решающего значения, и он храбро взялся.

Конечно, Павел знал о домнах то, что знают все добрые люди: «Встав на предпраздничную вахту, металлурги…» Подобно другим зрителям в кинотеатре, скучал, глядя ту часть журнала «Новости дня», где льется металл, бушует пламя, сыплются искры и мужественные металлурги в рыбацких шляпах непременно шуруют длинными кочергами в огне.

Но в конце концов невозможно нынче человеку знать устройство и технологию всего на свете. Телевизор у каждого в комнате куда ближе, чем домна, а многие ли в нем понимают? Ознакомиться с домной Павел решил на месте, впрочем, ведь и не в устройстве дело: для очерка важнее всего люди. В людях Павел более или менее мог разбираться, по крайней мере иногда в это сам верил. Одним из его правил при этом было: не спешить выносить суждение. Он не любил сам много говорить — любил больше слушать. Не любил, когда предлагали поверить на слово, — предпочитал увидеть дело. Древние, как мир, простые правила эти, как ни странно, не так уж популярны среди людей. На словах — о, да! Но на деле… Многие коллеги Павла недоумевали, откуда у него в книгах и то и се, критика писала о секрете его особенного видения жизни. Секрета не было.

Дату и час пуска этой сверхмощной домны так и не удалось выяснить. Сколько ни звонил на завод, оттуда отвечали: «Да вот сейчас… Сейчас уже не сегодня-завтра. Вот-вот!» И Павел тревожился, как бы не опоздать. Вот почему он выехал на ночь глядя, да и на похоронах все возвращался мыслью к этой домне.

Похороны должны были кончиться рано. Назначили на девять утра, но пока прощались, собирались, задержки разные — автобусы выехали только в половине одиннадцатого. Ехали по городу, одолевая заторы, задерживаясь перед светофорами, приехали куда-то на другой конец города.

Если бы спросили Павла, где он находится, он бы не смог сориентироваться, он никогда прежде об этом кладбище не слышал. Но кладбище было настоящее: мощная стена, широкие ворота, неизбежный магазинчик похоронных принадлежностей, мастерская по сооружению памятников, контора, облепленная прейскурантами различных кладбищенских услуг, старушки, бойко торгующие цветами.

Павел нес один из венков. Он неблагоразумно оставил в редакции перчатки, руки его искололись и закоченели. Мерзли ноги в легких ботинках, и все вокруг пританцовывали, стучали ногой о ногу.

Напарник Павла по венку, совершенно незнакомый мужчина, пошел в контору узнавать, а Павел, нахохлившись, грел руки в карманах и подпирал венок плечом, благо тот был предусмотрительно сделан на тонких палках-ножках. Редактор литературного отдела, который нес впереди процессии Димкин портрет, тоже замерз. Он поставил портрет в снег, прислонив к стене.

Так все и ждали: Димка, оптимистично глядя вдаль; провожающие друзья, колотя ногой о ногу; тихо плачущие мать и сестра, специально приехавшие на похороны из деревни… Прибежал напарник, сообщил, что могила в таком-то квадрате; все поспешно построились и двинулись. Тяжелый цинковый ящик понесли на плечах восемь человек.

Возле ямы сняли ящик с плеч, поставили, начали говорить речи.

Все стояли закоченевшие, с посинелыми лицами, ждали. Не вынося больше неподвижности, Павел выбрался на аллею, прошелся по ней немного, миновал десятка два памятников — и ноги его приросли к земле: на черной гранитной полированной глыбе были золотом написаны полностью его фамилия, имя и отчество.

В первый миг Павел ничегошеньки не понял, только почувствовал себя до идиотизма странно. Приблизился и вчитался: его фамилия, имя, отчество, но другой год рождения… и смерти. Это был другой человек, тезка, он родился лет за десять до Павла и умер в прошлом году. «От безутешной жены и детей». Павел постоял, потом медленно вернулся. В сущности, обычная, нормальная вещь, но ощущение такое, будто свой собственный памятник посмотрел.

Прибежали трое могильщиков, потные, запыхавшиеся. Подняли ящик на пасы. Заголосили мать и сестра. Ящик провалился, гулко стукнув о дно ямы, все бросились швырять комья мерзлой земли, которые забарабанили, словно сыпали из мешка картошку.

С кладбища не шли — бежали, все до последнего закоченевшие, не могли отогреться в автобусе, а, приехав в редакцию, где в задней комнате были накрыты столы — поминки в складчину, — жадно накинулись на водку, чтоб согреться, и только потом начались положенные: «Эх, Дима, Дима…», «Вот так, был Дима — и нету…».

…Круто затормозил автобус. Павла кинуло вперед, и, взглянув в окно, он увидел, что уже темно, а автобус идет по городу со светящимися витринами и вывесками. Сделав великолепный разворот, «Икарус» ловко подрулил к освещенному зданию автовокзала, и зашипели, открываясь, двери. Приехали.

Автовокзал стоял в центре площади — широкое приземистое здание с некрупными, подслеповатыми окнами и высокой остроконечной крышей, как пряничная избушка. По прихоти архитектора избушка эта имела роскошную, выступающую полукругом ротонду, по бокам ее — две широкие лестницы с какими-то курортными балясинами, а входная дверь в избушку хоть и была тесна, обрамлялась зато двумя дорическими колоннами.

Внутри же было тепло, светло, современно: сплошные стеклянные кубы касс, обтекаемые пластиковые диваны для ожидания, светящиеся, мигающие табло и схемы — и бодрый голос диктора: «Автобус семьдесят два — двенадцать рейсом на Павлихино отправляется!»

Практично Павел все осмотрел, пластиковые диваны (на случай, если придется ночевать) одобрил и пошел на площадь. Мороз так и вцепился в лицо. Светила полная луна. Небо чистое, без единого облака, обдающее землю черным космическим холодом. У людей, топтавшихся на стоянке такси, вываливались, как у лошадей, клубы пара изо ртов.

Освещаемая больше луной, чем фонарями, площадь была Павлу совсем незнакома. Незнакомы были высокие здания, обрамлявшие ее. Прежний город (из Косолучья сюда ездили трамваем) вспоминался Павлу низеньким, распластанным, сплошь купеческие особняки да косопузые деревянные домишки. Этого нового города он не знал. Скорее всего новые кварталы, местные «Черемушки». И, как это сплошь и рядом бывает, кварталы за этой площадью резко обрывались: стоял последний дом, и за ним ничего, тьма.

Именно на последнем доме светилась вывеска гостиницы, и Павел, почти бегом перейдя площадь, задохнувшись от мороза, нырнул в ее дверь. В вестибюле был скандал. Швейцар с галунами защищал вход в ресторан от шумной, нельзя сказать чтобы трезвой, компании. За полированной ореховой стойкой читала журнал «Здоровье» полная, цветущая администраторша. Павел пошарил глазами, отыскивая привычную табличку «Мест нет», иногда писанную серебром, иногда бронзой, но такой не оказалось. Это его поразило.

Администраторша бегло взглянула на его командировочное удостоверение, сказала: «Давайте паспорт», — и через три минуты он, не веря сам себе, ехал в лифте на пятый этаж. Лифт шел рывками, скрипел и попискивал, перекашиваясь, хотя и лифт и сам дом были явно новыми, но этот скрип показался Павлу истинной музыкой.

Отведенный ему номер находился в конце коридора, уютный и скромный: деревянная кровать, стенной шкаф, письменный стол, телефон. В углу — раковина умывальника.

— Туалет в том конце, — сказала горничная. — Ванна тоже там.

— А! — сказал Павел. — Хорошо…

Минуту он постоял, привыкая. Выглянул в окно. К сожалению, оно выходило, не на площадь, а на противоположную сторону, в поле. Вглядываясь, Павел не смог увидеть ничего, кроме белеющей под луной плоской равнины до самого горизонта. Ветер ударял в стекла, заставляя их вздрагивать, и сквозь микроскопические невидимые щели несло ледяным холодом, но батарея под окном была раскаленной, казалось, чуть не докрасна, и Павел ощутил прилив отличного настроения, готовность немедленно ехать на завод. Не снимая пальто, он кинулся к телефону, достал записную книжку с номерами. Долго ему не отвечал ни один телефон, наконец доменный цех откликнулся сонным женским голосом. Нет, домну не задували, нет, и не ожидается, еще не скоро… Когда? А леший его знает, говорят, вот-вот.

Оптимистично Павел подумал, что и это к лучшему: пока задержки, он успеет освоиться. Он повесил пальто в шкаф, достал из чемоданчика мыло, умылся, посмотрел в зеркало: не побриться ли? Нет, вроде не зарос. Лень. Бумаги рассовал по ящикам стола, положил на чернильный прибор две шариковые авторучки.

«Отлично! — думал он, потирая руки. — Все складывается просто отлично! Хорошо!..»

И вдруг перед его глазами ярко встала — как удар грома, как наяву увидел — черная глыба с золотыми буквами.

«Зачем понес меня черт именно в ту сторону? — встревожившись, подумал он. — Теперь, гляди, еще сниться будет, А займемся-ка мы очерком!»

Еще когда он ходил по кабинетам, оформлял командировку, получал аванс, у него сложились вступительные фразы, вернее, сами мысли, которые, очевидно, должны были открывать очерк.

Разложив по столу чистые листы, он подумал и стал набрасывать:

«Черная металлургия — основа основ индустриальной мощи страны. Чугун — это хлеб промышленности… Организуя и подчиняя себе огненную стихию, человек переплавляет сырье, получаемое от природы, в нужный ему металл. По уровню выплавки металла судят о степени развития наций. Современный металлургический комбинат с его сверхмощными печами ныне один дает такую реку металла, какую прежде выплавляли печи всей огромной Российской империи, взятые вместе».

Написал и задумался. Все было очень правильно. Настолько правильно, что даже подозрительно. Павел сложил листок вчетверо, сунул в ящик и решил подойти иначе, с плана:

«1. Общая картина. Люди у домны.

2. Задувка со всеми деталями. Люди уверены, но волнуются. Напряженное ожидание.

3. Но вот брызнул первый металл. У горнового слезы на глазах (конечно, „от жара“).

4. И вот идет этот металл, из которого будут созданы станки и комбайны, автомобили и ракеты, мясорубки и перья для школьников…»

Он перечитал этот шедевр мысли и почувствовал себя совсем неважно. Машинально скомкал лист, бросил в корзину под столом. «Одна головня в поле не горит. В поле не горит. В поле не горит», — написала его рука. Он опомнился и теперь уже всерьез испугался. Потрогал лоб — вроде нормальный, не горячий.

«Нужен кофе, — подумал он. — Чашку крепкого черного кофе, вот чего мне не хватало с самого утра, конечно же!»

Посмеиваясь, что затор в мозгах так просто объясняется, Павел спустился в скрипучем лифте на первый этаж, немного пообъяснялся со швейцаром, утверждавшим, что нет мест, и прошел в ресторан.

Там было весело, шумно, дымно. Действительно, ни единого свободного стула. Сплошь загроможденные бутылками и обильной пищей столы, и все люди старательно ели. На низенькой эстраде коренастый певец, стриженный, как боксер, выкрикивал:

Эх, Одесса, кр-расавица А-де-са!..

Ближайшие столики дружно хлопали ему в такт. Стрельнуло шампанское, и мимо уха Павла с жужжанием пронеслась пробка. Посмеиваясь, он поймал официантку, спросил кофейник с собой в номер. К сожалению, сказала она, номера не обслуживаются: не хватает штата. Это Павел предвидел и сказал, что обслужит сам себя.

— Нельзя, — сказала официантка, начиная нервничать. — Кофейники в номера нельзя.

— Я оставлю залог.

— Нельзя все равно. Хотите кофе — садитесь за столик, вас обслужат в порядке очереди.

Павел посмотрел на битком набитый зал, плюнул с досады и долго путался между столиками, пока не нашел заведующего. Тот, этакий видный, солидный джентльмен, охотно разъяснил, что кофейников мало, в номера нельзя, это снижает оборачиваемость кофейников.

— Вот если вы принесете свою посуду, я дам указание отпустить, — смилостивился он и стал смотреть по сторонам, как человек, которого отвлекли по пустякам.

Павел поехал на пятый этаж, попросил у дежурной кастрюльку или хотя бы банку, все равно из-под чего. Это ее здорово озадачило. Видя, что человек отчаивается, она его пожалела, пошла на другой этаж, долго ходила и принесла блестящий электрочайник, однако испорченный и без шнура.

«Отлично!» — сказал себе Павел и снова поехал в лифте. Внизу он отыскал заведующего, тот распорядился отпустить ему кофе, Павел постоял в очереди в кассу вместе с официантками, которые над ним похихикали, отшучиваясь, сдал в окно свой чек и подождал, пока кофе сварят. «Поменьше и покрепче, двойной, тройной!» — просил он, и все же сварили много и жидко. Торжествуя, повез чайник наверх.

Он залпом выпил сразу полстакана кофе, и ему захотелось немедленно написать статью под рубрикой «Как вас обслуживают?», а в ней примерно такие слова:

«Люди, измученные ожиданием, не орите на официантов: те не виноваты. Это все система гипертрофированной ответственности. Приняв ваш заказ, официант сам делает заказы, стоит в очереди в кассу, в буфет, на кухню — удивительно, как они ухитряются вообще нас обслуживать».

Что-то очень знакомое почудилось ему в собственных словах. Не то сам писал, не то читал. Димкин стиль! Остро, наступательно, проблемно — по воробьям! Да, Димка писал о том, как плохо обслуживают в молодежном кафе, о безобразных затягиваниях сроков пошивочным ателье, поднимал дискуссии о проблемах свободного времени, восторженно сообщал о хорошем водителе троллейбуса, который рассказывает в микрофон о достопримечательностях города, с такой же легкостью брался за беды совхозного планирования и новшества в системе комсомольской политучебы.

Павел заходил по комнате, как по клетке. Прижался лбом к стеклу и посмотрел в поле, ровное, гладкое, холодно белеющее под луной.

«„От безутешной жены и детей“… — машинально подумал Павел. — Он родился на десять лет раньше меня, умер в прошлом году. Вот странно, если бы мы были похожи. Он был таким, как я, потом еще прожил десять лет… Тьфу, бред, а если он просто попал в автомобильную катастрофу? Нестарый человек, а… Закончил все».

Он присел за стол, отхлебнул остывшего кофе, потер глаза руками, подпер голову и задумался. Зачем распускать мысли? Есть конкретная, большая задача: домна. Сосредоточиться на этом, сосредоточиться и думать о домне.

Но сосредоточиться ему помешали.

Дверь без стука отворилась, и вошел Дима Образцов, уставший, растрепанный, с красными от бессонницы глазами.

— Ты тоже сидишь? — сказал он. — Мне не спится: угловой номер, два окна, несет, как из трубы, и холод собачий.

— Сделай, как я, — посоветовал Павел. — Задерни занавес и подоткни поверх батареи, тогда тепло идет внутрь.

— Это все неважно, — сказал Димка. — Дело не в том. Понимаешь, они все говорят…

— Кто?

— Вещи.

— Какие вещи? Что ты бормочешь?

— Понимаешь, я гашу свет, ложусь, и они начинают разговаривать. Все: мой костюм, пуговицы, бритва, тумбочка, телефон…

— О чем они говорят?

— О многом. О какой-то шахте, где что-то утеряно, о погасших на аэродроме огнях. Очень интересно: обвиняют меня, будто я сам погасил. Хочешь, проверь. Погаси свет.

Павел послушно выключил лампу, но, странно, в номере не стало темнее.

— А вот! — воскликнул Димка, протягивая палец. — Слышишь?

Телефон взорвался отчаянным, невероятным звоном. Павлу захотелось зажать уши, так нестерпим был этот звон. С большим усилием он открыл глаза, понял, что задремал за столом, но телефон действительно звонил. Павел схватил трубку. Сначала не понял. Ему показалось, что говорят нечто жуткое.

— Диспетчерская? — допытывался голос.

— Нет, вы ошиблись, — сказал Павел и положил трубку.

Глава 2

Пятнадцать лет тому назад между Косолучьем и городом ползал по одноколейному пути трамвайчик № 3 — «тройка». Старые, дребезжащие вагончики бежали от разъезда к разъезду чуть ли не час в один конец, особенно зимой, потому что линия шла полем и ее на каждом шагу заносило.

Неожиданности начались для Павла с остановки: «тройка» сохранилась точнехонько такой, как была. Еще в гостинице он узнал, что в Косолучье можно ехать и автобусом, быстрее, но он пошел на трамвай.

Было утро, по городу бежали люди на работу, на остановках стояла черная толпа, Когда подползла дребезжащая, помятая и облупленная «тройка» с прицепом, толпа осадила ее так, что, казалось, сейчас или с рельсов снесут, или опрокинут. Павел хотел назад из толпы выбраться, не тут-то было. Его буквально внесли в узкую дверь. Работая локтями и изгибаясь, он пробился в угол площадки, его припрессовали к стене.

И едва завибрировал под ногами пол, затряслись стекла, а кондукторша закричала, чтоб проходили вперед, на Павла вдруг дохнуло запахами юности, и словно враз открылись какие-то шлюзы памяти, одно за другим стало вспоминаться: и как этим трамвайчиком на елку в город ездили, и как с уроков «пасовали», и опять же таки на трамвайчик и в кино. Всплыли лица друзей, разговоры, проблемы, страсти!..

Едущие в трамвае разговаривали, многие знали друг друга, здоровались через весь вагон. Утренний трамвай — явление особое. На остановках его осаждали новые толпы, и никто не сходил, а все только втискивались, втискивались, прямо колдовство какое-то: кажется, уж лезвие ножа не просунуть, а снаружи стучат по стенкам: «Уплотнитесь маненько!» Еще пять душ вошло, веселеют, здороваются, подключаются к беседе о нарядах, прогрессивках, простоях… Трамвайчик крякает, тужится, бежит. Потом уплотнение кончилось: колея пошла по голой снежной равнине; по крыше барабанил, гудя, ветер. На редких разъездах трамвай подолгу замирал, поджидая встречного, и тогда особенно слышен был ветер и особенно громко звучал говор.

Да, да, конечно, звали его Федей Ивановым, того паренька, с которым они так влюбились в Женьку и потом дрались. Павел ярко увидел этого Федю, как и других, словно вчера с ними расстался. От воспоминаний ему стало тепло и загудело внутри что-то протяжно… Он прикрыл веки, чтоб лучше видеть.

ФЕДЯ ИВАНОВ добродушный был, спокойный, увалень такой, а здоров и силен, ну, медведь, как схватил тогда в драке — кости трещали. Только не умел он сознавать свою силу, точнее, не научился ее применять во зло.

Был он из какой-то очень уж многодетной семьи, жили в бараке под косогором. Остротой ума не отличался, звезд с неба не хватал. Обноски старших братьев вечно донашивал. Однажды пришел в школу — башмаки проволокой подвязаны. Что-то ему выписывали, помнится, помощь какую-то.

А в общем, серый был, малоспособный ученик, как говорят, середняк середняком. И, пожалуй, больше всего шансов встретить в Косолучье именно его. Такие трудятся и трудятся себе мирно, на месте. По логике жизни, пожалуй, он сколотил себе домишко, огород при нем, поросенок в хлеву. А то взял участок в общественном саду. В получку выпивает и ссорится с женой, в остальное время она его пилит. Покупает по два-три билета лотерей, ходит проверять, но выиграл только однажды рубль. Премий не получает, на досках почета не висит. Ему всегда с таким трудом вдалбливалось то, что другие схватывали на лету.

ВИТЯ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ — вот кто схватывал все с лета. Был самой яркой личностью класса, если не школы. Парень из хорошей, культурной семьи, единственный сын, всегда очень ухоженный, чисто и модно одетый, изящный, с легким налетом этакого молодежного снобизма XX века.

Мама у него была очень начитанная, интересовалась искусством и сыну усердно прививала любовь к нему. Он всегда был в курсе самых свежих новинок, самых модных веяний, удивлял знанием последних достижений культуры. Единственный из всего класса читал Норберта Винера, хорошо уже тогда знал живопись Пикассо, имел записи Стравинского и Бени Гудмана. Для тех, кто с ним общался, он был просто клад новостей.

Папа его, значительный специалист металлургии, построил небольшую дачку в бору, километрах в шести от поселка, но так как был вечно занят, то на эту дачку родители выезжали редко, а Витька тут-таки и воспользовался этим на полную катушку. «Гнездо культуры века» там образовалось, как он сам назвал.

Он выпросил у матери и перевез туда прекрасный по тем временам приемник «Минск» с приставным моторчиком собственного изготовления. Далее, целый ящик пластинок, половина импортные — папа понавез. Магнитофоны тогда только-только выходили, так у Витьки уже было какое-то страшное чудовище, однодорожечная запись, скорость — девятнадцать, и он ночами сидел, ловил по приемнику джазы и писал. И сочинял страшно сложные, глубокие стихи.

Компания сложилась по принципу велосипедному. Ребята, у кого были велосипеды, закатывались к Витьке в «гнездо», бывало, каждый вечер подряд, слушали, смотрели, спорили до ночи. Дача эта была просто клад. Кричали до хрипоты, а то и кулаками начинали махать.

Потому что компания собиралась весьма разношерстная. Например, тот же Федька Иванов — совсем чужеродное тело. Другие при нем говорили, щеголяли терминами, именами — он только рот разевал. Но приезжал часто, старательно на едва живом, насквозь проржавевшем велосипеде брата, с такими ветхими камерами, что каждые пятнадцать минут надо было останавливаться и подкачивать их.

К огорчению мамы, Виктор увлекался физикой и математикой. И надо сказать, что способности у него ко всему были блестящие. Пропасть талантов, сплошные таланты. Когда он говорил, все моментально затихали и слушали. Решающее слово в спорах принадлежало ему.

Никто не сомневался, что Виктор Белоцерковский будет выдающимся человеком — может, знаменитым ученым, физиком, исследователем, блестящим философом, а то, гляди, и поэтом…

Павел с признательностью подумал сейчас, что ведь он многим обязан Витьке: имена Ренуара, Гогена, Мане, понятие о новейших стилях и направлениях в музыке, литературе, архитектуре — все это впервые он узнавал в «гнезде». Что же было с Белоцерковским дальше? Очень странно, что до сих пор его имя нигде не появилось в печати, например. А может, как это теперь часто бывает, гремит он в какой-то узкой области, где только специалисты знают друг друга.

СЛАВА СЕЛЕЗНЕВ был самым преданным другом Виктора. Он вроде был и помоложе на годок, тоненький такой, как девочка, с ломающимся голоском, слабачок — в драках только зритель-болельщик, и в довершение всего отчаянно картавил. Одна его фраза стала в компании поговоркой, едва только садились на велосипеды: «Гебята! Гванем чегез гогу!» Он не обижался, смеялся вместе со всеми.

Вот Славка, этот был просто влюблен в Виктора. Слушал его, разинув рот. Дневал и ночевал бы у него. Трогательно было видеть их нежную дружбу.

Безграничный оптимист, всем улыбающийся и готовый услужить, добряк Славка был, к сожалению, лишен абсолютно всяких талантов. И, может, потому он был жестоко уязвим. Что Белоцерковский усваивал играючи, то Селезнев постигал ценой отчаянной долбежки. А к чему Белоцерковский прилагал усилие, то Селезневу было вовсе не по плечу…

А ему очень хотелось быть значительным. Он из кожи лез, чтобы быть хорошим учеником. Лебезил перед учителями. Не раз был уличен в ябедничестве. Охотно брался за все, где можно заслужить похвалу. На него стали взваливать разные нагрузки, стенгазеты там, металлолом и прочее — ни от чего не отказывался. Полюбил заседать, первый тянул руку выступать.

Какой-нибудь сбор бумажной макулатуры — Славка первый тут как тут, как главный организатор и приемщик. Сажают деревья — Слава мечется, весь мокрый, размахивает руками, указывает, где и какие ямы копать.

Впрочем, надо отдать справедливость, один своеобразный талант у него был: выпускать стенгазету. Он обожал ее выпускать и в этом смысле был находкой для класса, потому что обычно никто не хотел писать заметки. Славка и не просил: он писал сам. И рисовал стенгазету запоем. Именно рисовал, потому что главной ее частью всегда был заголовок на пол-листа. Стенгазета выходила пунктуально ко всем праздникам, это нравилось директору, ставилось классу в заслугу.

Так вышло, что имя Славы Селезнева стало неизменно упоминаться на общих собраниях — пусть не как отличника, но зато как лучшего школьного активиста.

МИША РЯБИНИН, четвертый велосипедист, парень, приятный во всех отношениях. На таких людях, как на китах, пожалуй, земля держится.

Умницй, рассудительный, не вспыльчивый, он был прочным отличником. И не потому, что, как некоторые, пыхтел ночами до седьмого пота, а потому, что имел добрую голову на плечах.

Когда в «гнезде» особенно закручивались споры, рождалась истеричная перебранка и пахло дракой, Миша Рябинин неизменно выступал на сцену и сразу всех мирил. Как истый реалист, он говорил: «Братцы-кролики, жизнь сложна, и не нам с ходу распутать все узлы. Терпение — и распутаем. А тем временем нужно принимать жизнь, какая она есть. Уясним себе, какой это трудный орешек!»

И был он феноменальный математик. Встречаются люди с такими способностями. Если кому-нибудь лень было умножать в столбик, скажем, 319 на 29, он спрашивал Рябинина, и тот, бровью не поведя, моментально отвечал: «Девять тысяч двести пятьдесят один». Старенький учитель математики Кирилл Прокофьич, качая головой, поговаривал: «Ты, Рябинин, если не свихнешься, далеко пойдешь. Глядите на него, это будущий Гаусс! Лобачевский! Не скалься! Учись!»

А Мишка вправду скалился. Не весьма ценил свой дар, не задавался, и это было очень в нем симпатично. Сколько раз глухими зимними ночами, озверев от синусов и тангенсов, Павел завидовал Мишке Рябинину! Сам Павел был в математике чурбан чурбаном, таблицу умножения — и ту без запинки не выучил.

Смешно теперь вспомнить, а тогда было не до смеха. Сколько сил отняла математика, но обиднее всего, что после школы вся начисто забылась. Сейчас Павел ни за что не решил бы самую пустячную алгебраическую задачку, а ведь было время — решал, сидел до утра, в глазах зеленело, а решал, потому что лез в отличники. Он был старательный до одержимости, и он стал отличником, однако не показывая виду, чего это ему стоило. Зайдет речь, спросит кто, он так небрежно: «Да пятак схватил, сам не знаю за что». И все она, любовь распроклятая. Он любил девочку, которая принципиально считала, что настоящий человек — он учится элегантно и легко, получая пятерки, как нечто само собой разумеющееся…

ЖЕНЯ ПАВЛОВА — звали эту девочку. Была она подлинным украшением команды велосипедистов. Отчаянная девчонка — живая, как ртуть, умница, веселая, бесстрашная.

Сам Виктор Белоцерковский иногда позорно пасовал перед ней в спорах, она была единственной, чью правоту он соглашался признать, конечно, только если уж очень она его к стенке припрет неотразимым аргументом.

Женькино присутствие неизменно возбуждало и вдохновляло всех остальных. И когда она мчалась по поселку впереди всех на своем мужском велосипеде — в лихих истрепанных брюках, в полосатой блузчонке, напоминающей тельняшку, с развевающимися по ветру патлами, а за ней усердно жали на педали целых пятеро рыцарей, это была картина.

Стоит ли добавлять, что все пятеро, кто по уши, кто по ноздри, кто по гроб жизни, были в нее влюблены, за что ее и ненавидела половина девчонок класса.

Кто-то сказал за спиной Павла:

— Споем, что ли, русскую народную кирпичную?..

Два голоса затянули было что-то непонятное, но, не получив поддержки, скисли. А трамвай все тарахтел, дребезжал, и люди как-то утряслись, каждый нашел себе естественное положение, Павла перестали впрессовывать в стену, так что он покрутился, как винт, оказался лицом к окну, продышал во льду оконце и посмотрел.

Снежная равнина тянулась до горизонта, по ней шагали опоры высоковольтной линии. Одноколейка порой ныряла в такие сугробы, что они достигали окон, и трамвай шел, как по тоннелю.

Голоса вокруг гипнотически зудели, равномерное попрыгивание колес по стыкам убаюкивало, а дырка, которую Павел продышал, моментально покрылась тонкими узорами, похожими на листья ископаемых папоротников.

Павел прикрыл глаза — и снова нахлынуло…

— Вы темные, жалкие, беспросветные люди! Ослы! Человек, не понимающий новейших стихов и музыки, не может считаться полноценным человеком, ибо он невежда! Если ты говоришь: «Не понимаю», — то только из-за твоего невежества, необразованности и духовной лени, да, духовной лени!

— Было бы чего понимать! Кривлянье!

— Мальчики, мальчики! Я понимаю, когда в музыке красота, душа, мелодия. Моцарт, Бах, Чайковский — я это понимаю. Но то, что мы сейчас слышали, — это же ужас!

— Правильно! С жиру бесятся. Уродство!

— Когда Бизе написал «Кармен», она провалилась, все говорили: «Уродство!» Когда появился Скрябин, кричали, что это конец музыки. Джаз был воспринят многими как ужасная, уродливая «музыка толстых», по определению Горького.

— Все равно джаз — у-род-ство!

— Нет, неверно, надо разделять: смотря какой джаз.

— Вон Федька не любит джаз. Федька, что ты все молчишь? Скажи веское слово: ты любишь джаз?

— Да ну… Пускай. Бывает ничего себе… Я вообще песни люблю.

— Дайте слово Пашке!

— Товарищи! Я согласен с Витькой. Мы все дико некультурны. Я думаю, что для того, чтоб отвергать, надо сперва знать.

— Правильно! Правильно!

— Товарищи, товарищи! Дайте докончить… Черти, кто поджег покрывало?! Гасите скорее!.. Я говорю: а почему обязательно надо противопоставлять? Народные песни прекрасны. Симфония, и симфоджаз, и джаз — у меня один критерий: чтобы это было талантливо!

— Это всеядность, плюгавая бесхребетность, вот что я вам скажу, мальчики. И вообще выше Чайковского нет никого!

— Нет, Пашка прав, а ты, старушка, ослица. И все вы ослы, вы мне надоели. Уши длинные, а не слышите. Я выключаю. Хватит метать бисер.

— Слышь, а как я тебе врежу! Так сказать, по нашему, по-простому. С позиций упомянутого осла!

— Тише, тише! Ну, Бетховен, ну, Шостакович, пущай. А в рыло-то зачем? Поставь, будь друг, Бунчикова, где он тут у тебя? Или Шульженко.

«Это поразительно, — думал Павел, — какие мы уже тогда были разные. Чертовски интересно, кто же куда за эти годы ушел. Следы можно разыскать, узнать. Наибольшая вероятность встретить Федора Иванова, а он, может, знает об остальных…»

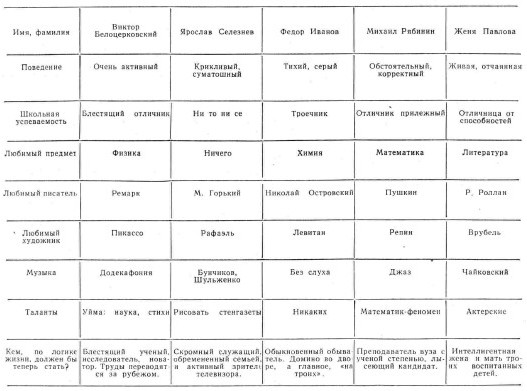

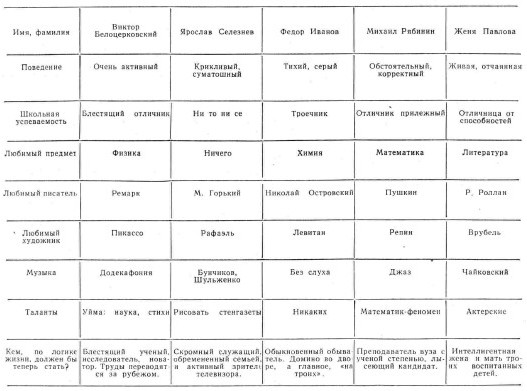

Пошевелив локтями, он ощутил достаточное пространство, чтобы достать из одного кармана записную книжку, а из другого ручку, и принялся суммировать в сжатую схему основные черты участников споров в «гнезде».

К очерку это не имело никакого отношения, но было нужно лично ему самому. Он сделал попытку предсказать: кто кем является теперь?

Кое-как, косо-криво, но разборчиво (а опыт у него был, приходилось постоянно записывать и в кузове грузовика, и на штормующем сейнере, и в кромешной темноте) соорудил следующее подобие ведомости:

Табличка предназначалась только «для себя», для проверки своих способностей разбираться в людях. По той же самой логике жизни шансы попасть пальцем в небо были: пять к пяти.

Существует странная, какая-то злая закономерность, когда подающие надежды молодые люди далеко не всегда эти надежды оправдывают. Подчас из вундеркиндов вырастают серые, беспомощные личности, из недоумков — вдруг гении.

Хотя и многие вундеркинды выросли в гениев, хотя и большинство недоумков так и осталось недоумками.

Иной в юности гремит, блестяще идет в институт, там все ему прочат великое будущее… И вдруг хлоп! Исчез, как сквозь землю провалился. И забыли, что такой-то гремел!… Лишь случайно можно обнаружить его где-нибудь за столом, в тихом скромном углу, с девяти до шести с часовым обеденным перерывом: он уже ни на что не претендует, не будоражит умы, не горит. Выгорел.

Существует категория людей с коротким запалом, которого хватает лишь, чтобы с блеском готовиться, а придет пора действовать, ради которой-то и была подготовка, весь этот сыр-бор и блеск, они выгорели…

Обидная картина. Уверенно предсказать будущее человека в наш кибернетический век все так же невозможно, как и при скифах.

…Кондукторша закричала:

— Комбинат, конечная! — И Павел вместе со всеми повалился вперед, так бурно трамвай затормозил.

Он выбрался из вагона. Оторопело огляделся. В первые секунды ему показалось, что он напутал и приехал не туда.

Он ничего не узнал.

Глава 3

Во времена детства Павла завод представлял собой скопление мрачных, закопченных зданий красного кирпича, внутри которых не прекращался гул, звон и стук, и среди них небольшая, дряхлая домна, сильно дымившая, а по ночам озарявшая небо красными отблесками.

Вокруг раскинулся беспорядочный поселок — невероятные домишки, сарайчики, облупленные бараки, мусорные свалки. В порядке борьбы с этим хаосом тогда была проложена первая настоящая улица, названная Советской; ее от начала до конца застроили прекрасными двухэтажными домами с острыми крышами, античными портиками и множеством алебастровых украшений.

Дома эти казались тогда фантастически красивыми, богатыми — прямо прообраз города будущего, хотя строились медленно, стоили дорого, и получить в них квартиру считалось делом тоже фантастическим: в каждом было всего восемь квартир.

Озираясь и все еще подозревая, что заехал не туда, Павел рассмотрел наконец красные кирпичные цехи, знакомые с детства, но, бог ты мой, какие же они были крохотные, совсем потерялись, словно какие-то подсобные хибарки в циклопическом новом заводе!

Огромнейшие цехи, такие длинные, что не всегда можно видеть, где они кончаются, закрыли

серыми кубами территорию до самого горизонта. Неизвестно, куда пропала речка, склоны и вообще что-либо от естественной природы. Сплошные громады, переплетения металлических конструкций, целые зенитные батареи труб всех диаметров и мастей. Над всем возвышались три домны с обоймами кауперов — одна пониже, дымящая, другая повыше, тоже дымящая, а третья такой невероятной высоты, что Павлу пришлось задрать голову и придержать шапку. Третья домна не дымила; он сразу узнал в ней крупнейший в мире гигант, потому что не узнать было невозможно.

Они закрывали собою полнеба, эти домны с непрерывно работающими подъемными механизмами, оплетенные коленчатыми трубопроводами, напоминающими сочленения рыцарских доспехов, с всякими ажурными мостиками, лесенками, галереями.

Все это глухо гудело, грохотало так, что казалось, дрожит сама земля, временами раздавался оглушительный лязг, свистки паровозов, тревожные звонки кранов, клокочущее змеиное шипение…

И все дымило.

В безветренном морозном воздухе поднимались к небу дымы — серые, черные, бурые, оранжевые, желтоватые, голубоватые, ослепительно белые. Одни поднимались прозрачными пеленами, как испарения, другие вулканически извергались адскими клубами, третьи тонко струились дымком оставленной в пепельнице сигареты, а четвертые можно было заметить лишь по колебаниям раскаленного воздуха.

«Ого-го…» — только и подумал Павел, чувствуя, как грохот гулко отдается в груди, и по спине у него прошел морозец.

Что же это ты соорудил, человек, да как же это ты сумел?..

Новое Косолучье потрясло Павла не менее, чем завод. Опять он ничего не узнавал. Стояли до горизонта косыми рядами многоэтажные дома, эти самые новые, типовые близнецы, отличающиеся разве лишь разноцветными балконами. Прежняя Советская потерялась и скромно съежилась, и несовременные двухэтажные домики ее выглядели приземистыми и жалкими, как выглядит какой-нибудь облупившийся купеческий особнячок рядом с упирающимся в тучи стеклянно-алюминиевым отелем,

Прежних бараков и хибар след простыл. Опять-таки до горизонта тянулись аккуратными прямоугольными кварталами частные каменные домики, густо обсаженные садами.

Получились три ярко выраженные группы. Глядящий в будущее массив многоэтажных зданий, дружно-пестрый клан частных застройщиков, а между ними приунывшая двухэтажная улочка, явно получившая нокаут.

Все это показалось Павлу чрезвычайно интересным: не исключено, что в облике Косолучья отражалось нечто гораздо большее, чем просто строительство жилищ, и если подумать, то можно прийти к значительным, а может, и неожиданным выводам. Но важнее всего было то, что завод и Косолучье выросли в десятки раз. Сколько же это тысяч человек? И судеб?..

Здание заводоуправления было построено в одном ансамбле с улицей Советской и в те времена как бы венчало ее: мощное, тяжеловесное, с колоннадой, лепными наличниками и розетками, оно имело величественную парадную лестницу с двумя гипсовыми статуями по бокам.

Тогда эти статуи казались очень впечатляющими, весь поселок бегал смотреть на них, снимали их для газет и кино, одно время среди новобрачных была мода сниматься на их фоне.

Это были два металлурга, высотой каждый в три с половиной метра, но скульптор изобразил, пожалуй, не столько людей, сколько, на радость кладовщикам, их неуклюжую спецовку.

В вестибюле управления Павел задохнулся от душного тепла. Только тут он по-настоящему понял, какой на улице мороз и сколько холода накопилось в его туфлях, пальто, шапке. Отопление Косолучья всегда славилось раскаленными батареями, хоть яичницу на них поджаривай, потому что трубы шли прямо с завода.

Вдоль стен стояли многочисленные доски приказов и объявлений. Павел, оттаивая, бегло посмотрел, и у него зарябило в глазах от названий организаций, сооружающих домну:

Металлургстрой

Гипромез

Центроэлектромонтаж

Металлургуглестрой

Союзтеплострой

Энергочермет

Металлургпрокатмонтаж

Стальмонтаж

Мосшахтострой

Центромонтажавтоматика

Мосбассдорстрой

Спецподземшахтострой

И еще и еще, все такие же слова-монстры, которые неизвестно каким чудом терпит русский язык, и сами эти коллективы людей, наверное, умеющих работать хорошо, строить чудеса, наверное, и остроумных, и веселых, и грустных, и любящих, и озабоченных, и вдохновенных — и называющих себя «спецподземшахтостроевцами»… И еще некие слова встречались в приказах на каждом шагу: «субподрядные организации», — от них щека Павла сама дернулась, словно от зубной боли.

Направившись было, как положено, в дирекцию, Павел заметил вдруг на одной из дверей броскую вывеску: «ПОСТ СОДЕЙСТВИЯ СТРОЙКЕ ДОМНЫ (ПССД)». Не долго думая, он постучал и вошел.

Сперва ему показалось, что он попал в кладовую. Есть такие кладовые, где хранятся плакаты, транспаранты и разные декорации к демонстрациям и вообще на все случаи жизни. Довольно просторная комната была завалена чуть не до потолка такими декорациями, хаотично разбросанными листами фанеры, рулонами бумаги, кистями и красками, кипами плакатов печатных и рисованных от руки, некоторые из которых можно было прочесть: «ТРУДИСЬ С ОГОНЬКОМ», «НЕ ДОПУСТИМ СРЫВА ГРАФИКА РАБОТ ПО МОНТАЖУ КОНСТРУКЦИЙ ЛИТЕЙНОГО ДВОРА!», «ЦЕНТРОЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ! ВАША ЗАДАЧА — КАЧЕСТВЕННО УЛОЖИТЬ 28-КМ КАБЕЛЯ И УСТАНОВИТЬ 5 500 CВЕТОТОЧЕК! БОРИТЕСЬ ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ВЗЯТЫХ НА СЕБЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ!»

Запах клея и краски в этом помещении въедался в нос. У окна стоял залитый чернилами и красками стол с двумя телефонами на нем, и, отодвинув обрезки бумаг, двое молчаливых людей играли в шахматы — настолько углубленно, что даже не подняли голов.

Один игрок был худой, с длинным красным носом, похожим на клюв, одет в крайне запачканный синий халат. Другой игрок был, наоборот, полный, цветущий, с кудрявыми золотистыми волосами, в чистом костюме, при галстуке и белом воротничке.

Видя, что создавшийся на доске эндшпиль не обещает скорого окончания, Павел размахнулся и крепко хлопнул ладонью меж лопаток шахматиста, что был полнее. Тот возмущенно вскинулся, уставился на Павла и восторженно закричал, так мило, так забыто-знакомо картавя, когда волнуется:

— Ба-ба-ба, Павка, бгатец ты мой догогой! Глазам не вегю! А я ведь за тобой сколько лет следил!

— Что ты тут делаешь? — спросил Павел, когда прошла волна первых восторгов и восклицаний.

— Как что? Пгивет! Я тут начальник поста — член завкома, ведаю соревнованием и наглядной агитацией.

— Ты?!

— Да, я.

— Ну, даешь!

— А что? Это наш пост, это, знакомься, художник. Работа кипит! — хохоча, сказал Славка, смахивая шахматы и складывая фигурки в коробку с поспешностью, которая заставляла подозревать, что его собственная позиция в данной партии не была выигрышной.

Ярослав Селезнев здорово раздобрел, как-то выхолился и округлился, но энергия в нем оставалась прежняя, так и била ключом.

— Да-да-да! — восторженно закричал он. — Это же великолепно, я два года этого жду! Очерк в центральную печать — слава на весь мир! Все, ты в моих руках! Не смей ни с кем больше общаться! Я лично ввожу тебя в курс дела, как самый главный ге-не-гал! А это наш художник, да познакомьтесь же!

Унылый художник, печально глядя мимо лица Павла, вяло подал потную и липкую от красок ладонь, затем он отвернулся, перекладывая картоны, и в дальнейшем участия не принимал.

— Все понятно, нужен общий обзор, — бодро сказал Славка. — Считай, что бог на свете есть, он меня тебе послал — и лучше выдумать не мог! Спешим! Время дорого! Идем, я покажу тебе чудеса тгу-дово-го ге-го-изма!

Он быстро облачился в толстое пальто с меховым воротником, нахлобучил огромную мохнатую шапку, кивнул художнику:

— Ну, работай! На звонки отвечай: я на домне, вернусь к началу заседания. Ах, мой до-ро-гой, ах, мой молодец ты, что приехал!

В приливе чувств Славка горячо и нежно обнял Павла, отстранил от себя, полюбовался и снова обнял, отчего Павлу стало, хочешь не хочешь, приятно, он подумал, что это и в самом деле отлично получилось, что Слава Селезнев первый встретился ему.

Действительно — послало небо!

Если уже на некотором расстоянии завод производил оглушающее впечатление, то на его территории Слава и Павел как бы совсем потерялись и перестали слышать собственные голоса.

Вокруг нестерпимо лязгало и грохотало, и где-то вырывался пар с таким свистом, что звенело в ушах. Слава потянул Павла, толкнул, они едва успели отскочить от паровоза, который провез два внушительных ковша на платформах, вероятно, с металлом, потому что от них так и пахнуло жаром.

Домна нависла над их головами так, как, наверное, бочка нависает над ползающим у ее подножия муравьем.

Вокруг было сплошное столпотворение металлических конструкций, черных, поражающих циклопическими размерами, и этот грохот, грохот, дрожание земли…

Пытаясь перекричать грохот, Слава Селезнев, надрывая голос, принялся добросовестно исполнять обязанности гида:

— Те две доменки — пустяк, уже старье. Эта будет величайшей в мире, к сожалению, недолго, потому что у нас же, в СССР, заканчивается стройка сразу трех еще больших! Записывай: в сутки в нее будет загружаться десять эшелонов. В месяц даст столько металла, что можно построить три таких комплекса. Ты это обязательно отрази! Пиши, пиши! Люди — гиганты. Отрази! При закладке фундамента был поставлен мировой рекорд: вместо семидесяти двух часов забетонировали за пятьдесят!

Он вел Павла напрямик, через рельсы, кучи балок, бетонных блоков. Павел посапывал и, размахивая руками, только и глядел, как бы куда не загреметь.

Обошли домну и оказались среди нескончаемых лент транспортеров, которые шли и так и этак, ныряли друг под друга. Целое царство транспортеров, впрочем, неподвижных пока.

— Бункерная эстакада! — гордо показал Слава. — Смонтирована в самый трескучий мороз. Ветер свищет, руки к металлу примерзают, а ребята дают — с огоньком!.. Я пришел, хочу «молнию» повесить: невозможно повесить, поверишь, ветер рвет. К чему привесить? Поплевал, прижал к металлу — моментально примерзла, висит! Вот так-то!

Они прошли гигантский наклонный тоннель, четырехугольный, с окошками, по которому вверх, в немыслимую даль уходили неподвижные ленты транспортеров. Спустились в какие-то катакомбы и оказались в теплом каменном помещении.

У железной печки, раскаленной докрасна, сидели человек десять рабочих в ватниках, шапках-ушанках. Сосредоточенно обедали, постелив газеты на земляном полу.

— Здорово, орлы! — воскликнул Слава, делая рукой общий привет. — Вот это и есть они, эти ге-ро-и! Как оно ра-ботается?

— Помаленьку, — добродушно ответил самый пожилой, по всей видимости, бригадир. — Летят рукавицы, Ярослав Пахомович, — беда.

— Видал? — повернулся к Павлу Славка. — Во, руки рабочие — рукавицы так и горят! На сколько выполняем, дядь Федь?

— Двести в общем…

— Орлы! Орлы! Слышишь, Паш, двести процентов, записать и отразить! Значит, скоро пустим, дядь Федь?

— Да вроде бы… говорят: вот-вот, — осторожно сказал бригадир, стреляя глазом на Павла: мол, что оно, важная ли шишка, или так болтается, бродят тут… — Нам бы, главное, рукавицы, Ярослав Пахомович!

— Дядь Федь, — сделал Славка жалобное лицо. — Мы обращались к администрации — они сказали, что вы выбрали все, что положено, и боле того. Есть же стандартные нормы.

— А я не знаю! — вдруг злобно сказал бригадир. — Али рукавицы гнилые, али стандарты — липа. Я требоваю!

— Ну, знаете! — вдруг, тоже вмиг рассвирепев, заорал Славка. — Эту пластинку я уже сто лет слышу! Сказано, нет! И не положено!

— А работать как?

— Аккуратней надо! И вообще — перемените пластинку!

Наступило молчание. Раздался осторожный стук: кто-то лупил яичко. Славка оглядел голые кирпичные стены, и вдруг глаза его панически округлились, как если бы он увидел привидение, хотя красные стены с застывшим в щелях раствором были совсем пусты.

— А стенгазета где? — хрипло спросил Славка.

Все тоже удивленно уставились на стену.

— Вон, — радостно закричал кто-то. — Завалилась!

Полезли за кучу деталей, вытащили упавший за нее добротно сколоченный щит на фанерной раме.

— Тьфу ты, костыль выпал!

— Подай молоток!

— Придержи! Нажми! Колоти! Теперь не упадет… Хар-рош!

Дружно-весело они примонтировали щит к стене, как если бы ставили стальной бандаж.

Стенгазета представляла собой дивный образец декоративно-фанерного искусства: лобзиком выпиленные и наклеенные аппликацией трубы, гидростанции, знамена, комбайны, роскошный, в золотой пудре, заголовок «За коммунистический монтаж» — все это заняло две трети щита, а пониже, разделенные планками, были наклеены четыре куцых полоски заметок. Первая называлась «Пустим бункерную эстакаду к 15 января», а на последнюю материала не хватило, и там был изображен темно-синий почтовый ящик.

— Устарело, — вздохнул Слава. — Уж и двадцатое прошло, а не пустили…

— Ну, это к Новому году выпускали!

— Вот-вот, я и говорю, что новую надо, пора!

Все промолчали. При виде столь красивой стенгазеты Слава забыл свой гнев, пошутил о том, о сем, тронул Павла за рукав:

— Ну, мы пошли! Новых вам подвигов! Работайте! Работайте!

— А теперь навестим Федьку Иванова! — кричал Слава, ведя Павла по немыслимым трапам среди железных стен и шипящих труб; они ползали тут, как мухи, и, останься Павел один, он бы, пожалуй, и выхода сразу не нашел.

— Он на заводе? — закричал Павел, чувствуя легкий толчок удовлетворения, что «предсказание» насчет Иванова сбылось.

— Ага, обер-мастер доменного цеха! Держи карман!

Они нырнули в железную дверь и очутились в огромном, как дворец спорта, цехе, но в отличие от дворцов темном, закопченном, полном едкого дыма.

Одна стена его была полукруглая, выступающая, как бочка, и Павел понял, что это бок домны, что цех пристроен к ней. В самом низу этой бочки имелось ослепительное отверстие, из которого в канаву лилась белая жидкость.

— Хорошо попали, как раз плавку дают! Вон он, вон он!

У канавы в сизом дыму стояли несколько человек в поблескивающих робах, болтали. Ослепительный металл бежал и бежал себе, домна словно истекала неторопливо. Все было очень прозаично, только дым уж очень ел глаза. Но ничего общего с виденными Павлом киножурналами, никаких снопов искр, шурующих металлургов в войлочных шляпах, сдвинутых на самую спину. Наоборот, все были в простых ушанках, только очень уж затрепанных. И на гигантов не походили: жиденькие такие, невзрачные мужички.

Подошли ближе. Федор Иванов охнул, и они с Павлом обнялись.

О, как Федор за эти годы катастрофически повзрослел! Чтобы не говорить, постарел… Лицо у него и прежде было своеобразное: близко поставленные маленькие глаза, крупный нос, большой рот, выступающие скулы и торчащие уши. Теперь глаза совсем провалились под нависшие, кустистые брови, нос стал красный, рот еще больше растянулся и окружился складками, и лоб весь в морщинах, и на переносице глубокие морщины — признак вечной озабоченности. А уши торчали, как бурые жеваные оладьи, и из них росли кустики волос.

Одет он был не лучше. Ватная телогрейка, на голове бесформенный блин кепки, блестевшей так, что она казалась металлической. На ногах рыжие, сбитые сапожищи, в которые заправлены штаны.

— Пошли, что ли, в красный уголок? — пробормотал Федор, и Павел со Славкой охотно поспешили за ним, потому что тут от дыма у них уже подкатывало к горлу.

Прошли через будку мастеров, где на циферблатах дрожали стрелки, ползли валики самописцев, торчали внушительные рычаги, и вдруг оказались в длинном низком зальчике со сценой, рядами скамей, разными знаменами и вымпелами по стенам и кумачовым плакатом над сценой «Труд в СССР — дело чести, доблести и геройства».

— О! Стенгазету так и не сменили! — с порога завелся Слава.

— Гм… Я им говорил, — почесал затылок Федор Иванов. — От… мудрецы…

— Слаба, слаба стенгазета! Нет, так дело не пойдет: полное отставание! — разорялся Слава, и уже кто-то побежал кого-то звать, искали ему какие-то сведения.

— Ну, вот так, значит… — сказал Федор угрюмо; он огляделся, сел посреди зала на скамью, и Павел сел, чувствуя себя так, словно скоро начнется кино. — Да, ты все такой же, Паша, возмужал приятно.

— Ты тоже возмужал.

— Старею я…

— Все стареем. Это потому ты такой мрачный?

— Да не-е… Извини, настроение испортили, печь расстроили… мудрецы.

— А!

— Ты его обязательно отрази! — крикнул издали Слава Селезнев. — Орел! Гигант! Во всех газетах портреты! Большой человек!

Федор Иванов смущенно-криво улыбнулся, передернул плечами, как бы от холода.

— Да ну… врет все! Работа, как везде. Ты надолго приехал?

— Пока домну пустите.

— Ага, ну да… Ну, тогда еще увидимся.

— Слушай, ты ведь кончал что-то для этой работы?

— Политехнический.

— Институт?

— Ну да, наш. Потом сразу сюда… Что они там делают, мудрецы, что они там делают?! — воскликнул он, прислушиваясь. — Извини…

— Беги, беги, понимаю!

— Понимаешь, такая работа… Балет сплошной! — виновато сказал Федор и поспешно убежал.

«Уставший, тупой, узко заспециализировавшийся, — с болью подумал Павел. — Домино во дворе, пожалуй, исключается… Такая работа: балет! Гм…»

Ему уже было совестно и неловко, что они вообще со Славкой сюда явились. Там печь расстроили, а тут изволь беседовать. Эту сторону журналистской деятельности он терпеть не мог: отрывать людей от дела, задавать им вопросы, записывать в блокнот; чувствовал себя в таких случаях чем-то вроде тунеядца.

— …В каждой графе подробные сведения, не просто прочерк или «да — нет», а укажите, сколько, когда, почему, — втолковывал Славка парню, слушавшему с видом жертвы.

Павел потянул его за плечи, и они пошли вон. Над канавой с бегущим металлом стояла ругань. Правда, когда Славка и Павел проходили мимо, ругань прекратилась. Славка сделал всем общий привет:

— Ну, мы пошли! Желаем удач! Работайте!

Уже пролезая в железную дверь на свежий воздух, Павел уловил, как возле канавы посыпался раскатами трех- и четырехэтажный мат.

— Ну, теперь героиня наша, Домна Ивановна! — кричал Слава, продолжая обязанности гида. — Тут, брат, только обойти комбинат — неделю надо. Считай: доменный цех, литейный, сталеплавильный, кузнечный, механический, прокатный, электроремонтный, кислородный, водоснабжения, электростанция, паровоздуходувная, агломерационная фабрика… Один комплекс только одной этой домны — восемьдесят шесть объектов! Ну-ка, отрази!

Павел только головой крутил. Он ощутил полную беспомощность, у него возникли сомнения насчет будущего очерка: сможет ли он когда-нибудь разобраться хотя бы в одной этой домне? Техника, техника века, человек тонет в ней…

Опять нырнули в железную дверь и оказались в чем-то таком беспредельном, что Павел остановился, потрясенный.

Это был тоже доменный цех, но раза в три больше того, который они только что оставили. Под потолком горело несколько звездно-ярких ламп, но отсюда они казались тусклыми, — и дальние углы этого черного зала терялись во мгле. Здесь можно было бы устраивать хоккей или футбольные матчи, собирая под крышей десятки тысяч зрителей.

Выпуклая, бочкообразная стена домны поражала размерами. Сперва цех показался Павлу безлюдным, потом он разглядел множество людских фигурок, только они не замечались сразу, они были как соринки по корпусу домны.

На огромной трубе, опоясывавшей домну, висел белый плакат, издали казавшийся приколотым к ней листком из блокнота:

ДАДИМ МЕТАЛЛ 20 ЯНВАРЯ!

— Плакат устарел, — сказал Павел.

— Эх, чер-рт! — рассвирепел Славка. — Кричи-кричи, говори-говори — все как об стенку! Подожди меня, я сейчас им всыплю! Стыд!

И он убежал, а Павел прислонился к железной колонне, и в голове у него уже творился полный кавардак, калейдоскоп от всех этих шумов, дымов, циклопических размеров…

«Выплавка металла, — подумал он, — во все века была таинством, почти колдовством. Были умельцы, были секреты. Могла быть „легкая рука“ мастера и наоборот… Но теперь это… это черт знает что! Это ни с чем не сравнимо. Прозаическое, реальное, научное… сверхколдовство! Если растут, как грибы, такие вот домны, то это означает не просто количественный рост промышленности. Это серьезнее, ибо количество переходит в качество…»

Он вспомнил кедринское стихотворение о хлебе и железе. Кедрин писал с любовью о хлебе, а о железе — зло.

Но, не будь железа, была бы цивилизация? Цивилизация не может быть злом.

— Один только ноль переделаешь в шестерку! — говорил Слава Селезнев, ведя какого-то долговязого парня. — Вместо «20» «26» — очень легко! Понял?

— Понятно.

— Как оно у вас вообще? Работа идет?

— Да работаем…

— Ну, работайте, работайте!

Славка потащил Павла прочь, спохватившись, что уже опаздывает на заседание. Он был все так же возбужден, весело потирал руки, полный радостной энергии и жизнедеятельности, кругленький и розовощекий, но Павел поймал себя на том, что не чувствует к нему симпатии.

— Кого еще из наших? — сказал Славка. — Постой, дай вспомнить… Северухина ты не знал? Нет. Мишка Рябинин. Ты его должен, конечно, помнить. Математик-то наш — повар! Да, да, повар столовой. Здесь у нас несколько столовых — и на заводе, и на стройке, и еще городские. Вот тут на стройке в одной из них Мишка шефом работает. Вон она, хреновая столовка, каждый день жалобы, драим ее, драим — как об стенку!.. Женька Павлова — та сейчас в библиотеке технической, в управлении, на втором этаже. Выходила замуж, неудачно, черт их разберет, что там случилось. В общем, живет одна, учти. Настроение у нее вечно этакое ин-тел-лекту-альное, высокие материи и печаль… Да, вижу иногда Белоцерковского, конечно, этот в городской газете молодежной, не то литработник, не то фотограф, не то сволочь. Кажется, все вместе! Вот кого я, Паша, ненавижу!.. Ух, видеть его харю не могу! Опустился, спился, алкаш законченный, гад и мерзавец.

— Витька Белоцерковский? — не поверил ушам Павел.

— Извини, не могу о нем говорить спокойно, спроси кого-нибудь другого, а то я буду необъективен. Я бы таких на месте стрелял!

— Ну и ну!.. — пробормотал Павел, прекращая расспросы; от таких характеристик его прямо покоробило, но со своими выводами он не хотел спешить.

В комнате поста содействия стройке печальный художник играл в шахматы с каким-то лохматым и чумазым типом, отпустившим пейсики до самого подбородка. При виде Селезнева тип нехотя поднялся, расставив ноги, раскачиваясь и заложив руки в карманы.

— Ну, зачем вызывали?

— Ага, явился! Почему вчера не вышел на работу?

— Квартиру искал.

— Полюбуйтесь! Квартиру ищут в нерабочее время!

— А мне жить негде!

— Ты ведь жил у какой-то бабки?

— А я с ней поругался.

— Ну вот, ты с бабкой ругаешься, а я тебе что, квартиру ищи? Ну и что ж теперь?

— В сарае ночевал.

— Так помирись!

— Не помирюсь. У нее взгляды отсталые.

— Ладно… — вздохнул Слава. — Пиши заявление, отдашь Коблицевой, я поддержу… Бежим, Пашка, умоемся, как черти мы стали. Сажа эта, пыль от аглофабрики, подсчитали, ежедневно четыреста тонн вылетает в отход.

— Четыреста тонн?

— Четыреста тонн в атмосферу. Можешь этого не записывать и не отражать; никакой редактор не пропустит.

Уборная была в конце коридора, и там никого не оказалось, только бурно бежала вода из скрученного крана. На двери выделялось глубоко процарапанное химическим карандашом сообщение: «Николай Зотов, старший горновой. Твоя жена гуляет с Ризо, а ты, дурак, ходишь с ней по ресторанам».

— Ноги гудят, — признался Славка. — Вот так набегаешься туда-обратно!

— Ты бы со своим постом переселился поближе к домне, что ли.

— А мы и так близко. Первый этаж, первая дверь.

— Да, да… — сказал Павел. — Сейчас ты на завком?

— Да, я член завкома. Извини, я тебя не приглашаю, — сказал Слава виновато. — Там будут одни недостатки… сор из избы. В общем… Я откровенно!

— Я и не собирался, — заверил Павел. — Мне нужно что-нибудь почитать, ибо я смотрю и хлопаю ушами. Возьму учебник, проработаю.

— Ну, работай, работай! — одобрил Слава.

Глава 4

От библиотеки веяло суховатой технической строгостью. Хотя в ней, как и во всем здании, было тепло и даже жарко, уюта при этом не ощущалось. Голые учебные столы стояли в три длинных ряда, за каждым зачем-то по два стула, — расчет на уйму народа, но во всем зале был один-единственный читатель, да и тот забился в дальний угол, сложив на подоконник пальто.

Дубовый барьер отделял читальный зал от собственно библиотеки, стеллажи которой с несметными книгами уходили в тьму. За барьером сидела и что-то писала Женя Павлова. Она подняла глаза, и Павел споткнулся, зацепившись за половик.

Он ожидал всего: что она постарела, располнела, возмужала, поблекла — все, что угодно, но, чтобы она стала ослепительной красавицей, не ждал.

Была прежде этакая здоровая, упругая девочка с мальчишескими ухватками, с вечно запачканными руками, оторванными пуговицами, в царапинах и синяках, потому что всюду лезла очертя голову, а сейчас из-за барьера, широко раскрывая глаза, поднималась ему навстречу изящнейшая, тонкая, законченная женщина. Именно филигранная законченность была в ней, та законченность, которую драгоценный камень приобретает после шлифовки мастера.

Она была яркая, словно сошла с цветной обложки модного журнала. Черные, как смоль, волосы, уложенные по самой последней моде; большие голубые глаза — редкое сочетание; очень нежный цвет лица; ярко очерченные малиновой помадой губы; пурпурное платье с глубоким вырезом; и в этом вырезе, вокруг изящной, точеной шеи, бронзовое ожерелье с позеленевшими подвесками, словно вчера выкопанное в каком-нибудь древнем кургане. Ошеломленный Павел в первую минуту говорил какие-то слова, Женя радостно улыбалась, и он радостно улыбался, но все это без участия его сознания, которое тем временем панически барахталось.

— Да, да, — говорил он, смеясь, — запиши меня в число читателей.

— Надолго ты?

— Не знаю сам.

— Послушай, сколько ж это лет?

— Славка сказал, что ты в библиотеке…

— Где ты остановился? Или еще нет? Я спрашиваю, потому что у тебя никто не спросит, а у меня знакомые…

— Нет, я в гостинице, спасибо, это все уже в порядке.

— Ну, я рада!

— Я тоже рад, — сказал он, все еще не отрывая от нее глаз, но уже приходя в себя. — Так ярко помню все: велосипеды, разговоры, споры, а ты готова драться была за Чайковского…

— Чайковский — выше всех.

— Что, и сейчас?

— Конечно!

— Вот где постоянство!

— Я все твое читала. В одной книге есть на обложке справка: родился там-то, вырос в Косолучье.

— Скажи мне о себе! Я вспомнил: волосы каштановые были…

— Ну! Крашусь десять лет.

— Очень идет, ты стала прямо как кинозвезда.

— Спасибо. Только счастья не приносит.

— Ты все мечтала быть актрисой, потом геологом: Тянь-Шань, Памир, восток Сибири…

Женя грустно улыбнулась.

— Кто не мечтал!

— Да, ты ж ведь и стихи писала. Помнишь, нам читала? И мы орали от восторга, по траве катались. Они сохранились?

— Да ну тебя! — вдруг с досадой сказала Женя, и в глазах ее мелькнуло раздражение. — Давно я ничего не пишу и ни о чем не мечтаю.

— Привет. Что значит «ни о чем»?

— Нет, вру. Мечтаю. Хочу поехать за границу по туристской путевке.

— Жень! — сказал он, вспомнив. — А почему ты здесь, в библиотеке, как это вышло?

— Как? Очень просто. Закончила наш «пед», потом Ильин сюда устроил.

— Какой Ильин?

— Ну, мужа брат… Да, ты же не знаешь.

— Не знаю…

И вдруг все оборвалось. Оба замолчали, и неприятно замолчали, причем Павел начал понимать, что он тому причиной, напомнив, кажется, не то, что нужно, и спрашивая не то, что надо.

— Тебя записать? — спросила Женя, помолчав.

— Да… Понимаешь, мне писать о домне. А в этом деле я профан профаном… Ты можешь дать мне что-нибудь такое, как для школьника, «от печки»?

— Давай твой паспорт.

— У, как строго!

— Ну, по всей форме… Тебе ведь все равно, а мне — число читателей.

— Все так, — весело сказал он, отдавая паспорт, и все-таки почувствовал укол обиды.

— Ты случайно зашел? Или знал, что я здесь?

— А мне Славка Селезнев сказал.

— Мне неприятен этот тип, Славка. Ты начал уже с ним водиться?

— Полдня ходили по заводу. Я только ведь приехал…

— Да, — сказала она рассеянно. — Заполни эту вот анкетку.

Тут пришел из дальнего угла читатель, стал требовать какие-то таблицы, непременно «Металлургиздата», последнее издание, потому что все другие «похабно устарели», и Женя поспешно, слишком поспешно, чуть ли не угодливо бросилась искать, а Павел машинально заполнил анкетку, получил обратно паспорт и спохватился, что не понаблюдал, как его Женя листала, потому что когда женщине попадает в руки мужской паспорт, она непременно хоть мельком взглянет на некоторые страницы.

Он хотел еще говорить с ней, но читатель мешал. Женя небрежно сунула Павлу растрепанное «Доменное производство», продолжая заниматься с читателем, лицо ее вытянулось, став непроницаемо-усталым. Павел покрутил в руках книгу, постоял. Грохнула дверь, ворвались два чрезвычайно пижонистых молодых инженера, чуть не с порога потребовавших срочно-пожарно что-то о флюсах… А сами смотрели на Женю оценивающе-жадными глазами. Она изящно ходила, чуть покачивая бедрами, вдоль стеллажей, прекрасно зная, что на нее смотрят, и как на нее смотрят, и каково от нее впечатление, и что от флюсов треп перекинется на темы, от металлургии далекие.

Павел выбрал себе стол, устроился у окна с раскаленной батареей под ним. Окно выходило на площадь перед заводскими воротами, пустынную в этот час. Пошел снег, густо повалил хлопьями, значит, потеплеет. Павел развернул книгу и принялся за работу.

Книга была толковая, и видно было, что написана она доступно, популярно, но половину текста Павел все-таки не понимал. Читал глазами слова, предложения, перечитывал и все равно не понимал, как если бы книгу эту писали люди на другой планете. Такие же люди, как у нас, но… на другой планете.

Воюя с текстом, он иногда забывался, глаза скользили по строчкам, а мысли текли в другую сторону. Области людской деятельности расходились из одной точки, как лучи, и все длиннее, шире, и все дальше друг от друга. Кажется, последний, кто еще мог охватить хотя бы самые главные эти лучи, был Леонардо да Винчи. Но теперь… Едва хватает жизни человеческой, чтоб охватить информацию и стать специалистом одной узкой, строго очерченной линии. Некоторые линии требуют, чтоб человек посвящал себя им уже с раннего детства. Цирковая акробатка и ученый-генетик, физик-атомник и лингвист, всю жизнь разрабатывая только свою линию, расходятся так далеко друг от друга, что поговорить между собой могут разве лишь о погоде и спорте.

Однажды Павел был в гостях у конструктора счетно-вычислительных машин. Когда темы погоды, последних фильмов и книг были исчерпаны, Павел попросил хозяина растолковать ему суть кибернетики. Но только просто, предельно просто, как пятилетнему ребенку. Мучительно выбирая самые понятные слова, упрощая, как для ребенка, конструктор говорил полчаса. Павел ничего не понял. «Но проще уже невозможно», — сказал, обидевшись, конструктор. Павлу тогда удалось взять относительный реванш, заговорив о потрясающих записках Аввакума; выяснилось, что конструктор и не слышал, что был такой протопоп.

Все это было бы забавно, если бы стихийный и необратимый этот процесс имел какие-нибудь границы, но он безграничен, и к тому же мы вступили лишь в самую начальную фазу его… Что будет дальше? Уже сейчас, если не будет найден способ убыстрения учебы или не будет вдвое, вчетверо, впятеро продлена человеческая жизнь, встает угроза, что человеку придется только учиться с пеленок до гроба, овладевая пропастью информации одной только узкой, специальной линии, а на новые открытия и действия не останется времени. Сейчас это — еще преувеличение, но что будет дальше, если и сейчас уже обыкновенная выплавка металла становится сложна, как вычисление орбиты спутника?

— …Что? — сказала Женя, собирая по столам журналы. — Ты что-то сказал?

То ли от густого снега, то ли от приближения сумерек в читальном зале стало темно. Читатели ушли.

— Если бы я был царь, — сказал Павел, — я бы издал указ, чтоб все думали над продлением человеческой жизни. И если бы в моем царстве была академия, я бы всем академикам, от самого важного до самого глупого, повелел бы работать над этим…

— Зачем?

— Не хватает этой жизни. Просто не хватает…

— Некоторые не знают, что и с такой жизнью делать. Сделали два выходных, так многие знаешь что? Спят. Говорят: скука. Устраиваются все эти дискуссии о проблеме свободного времени.

— Ты куда собралась?

— Обедать. Сиди, я оставлю тебе ключ, запрись и работай, я быстро — в столовую.

— Нет! Я тоже, — сказал Павел.

Он подал ей пальто, снова поразившись тому чуду совершенствования, которое случилось с ней. Но она застегнула пальто — и вдруг словно погасла. Словно выключила свет.

Пальто было старое, сильно заношенное, совершенно не в комплекте с пурпурным платьем. Закутавшись в платок, подняв линялый воротник, Женя в один миг превратилась в прозаичную, задерганную заботами, усталую служащую, и даже, казалось, лицо ее приобрело забитое выражение. Парадный вид у нее, оказывается, был один: за стойкой среди книг.

— Мишу Рябинина ты видел? — спросила она, запирая дверь.

— Нет.

— Тогда пойдем к нему в столовую. Что-что, а столовая у него знаменитая!

Знаменитая столовая внутри представляла собой вопиюще большой, светлый, но какой-то неуютный зал, хаотично заставленный тьмой одинаковых голых столов на трубчатых ножках и таких же стульев, и все они были заняты, так что шум голосов, звяканье ложек, звон посуды сливались в один мощный звук, слышимый даже снаружи, как если бы тут работала какая-то необъятная машина. Это был крупный, поточный, массовый блок питания. Один за другим от стойки шли едоки, осторожно неся подносы с тарелками, стараясь ни с кем не столкнуться и не поскользнуться на гладком кафельном полу, который казался жирным.

Дух в этом зале стоял типично «столовский», пресный.

Раздаточных стоек было три, но работала почему-то только одна, и к ней стоял такой длинный и закрученный хвост, что Павел испугался, но Женя успокоила, что очередь пройдет быстро. Тут все по конвейеру.

Собственно, помещение само по себе было неплохое, и при желании его можно бы сделать приятнее, если бы кого-нибудь это интересовало: чтоб окна не были просто дырами, например, а стены не так свирепо голы, но, к сожалению, единственным украшением стен была стенгазета «Пищевик», висевшая как раз над головами очереди.

Как и та, которую Павел видел давеча у монтажников, она была из фанеры и аппликаций, вся в знаменах, золотой и серебряной пудре, но на нее никто не обращал внимания, и Павел оказался, кажется, единственным читателем из всей очереди.

Передовая статья «За отличное обслуживание!» начиналась с анализа международного положения, переходила к достижениям нашего общества за пятьдесят лет в области промышленности, сельского хозяйства и культуры, а в конце было сказано, что работники общественного питания, «как и весь наш многомиллионный народ, должны еще более настойчиво бороться за достижение новых успехов, внедрять прогрессивные методы труда».

— А вон и сам он! — сказала Женя, указывая на кухню, которая вся была видна сквозь этажерки стоек.

— Рябинин! — заорал Павел сквозь стойку.

Тот узнал, расцвел, подбежал с той стороны, протягивая руку.

— Ста-рик! Пашка! Глазам не верю! Какими судьбами? Да что это вы, с ума сошли, в очереди стоите? Идите в ту дверь! Хотя стоп… нет. Совещание как раз кончилось… Вот черт! Минут пятнадцать подождете?

И вдруг Павел буквально затылком ощутил холодок людей, стоявших вокруг в очереди, они даже как будто отодвинулись от него.

— Брось ты, что ты!.. — пробормотал он. — Мы здесь. Перестань!

Но Рябинину, наоборот, очень хотелось угодить, и он продолжал уговаривать, крича, что там чисто, и тихо, и надо ведь поговорить, и ах, как неудачно, что там сейчас полно.

— Стоп! — воскликнул Рябинин. — Я сейчас распоряжусь вам без очереди… Фрося, подайте вот этим двоим!

— Не надо! — зло остановил его Павел, не зная уже, куда и деваться. — Не надо, сказал!

Женя вмешалась и выручила:

— Миша, оставь! Ему, как человеку пишущему, надо знать, как люди живут, пусть постоит, как все.

— Ах ты, человек мой пишущий, — сияя, говорил Рябинин, — как же я рад тебя видеть! Ну, извини, извини… там приемка как раз… Не надо, Фрося!.. Я к вам еще подойду!

Он бодро ушел, а Павел, чувствуя, как у него горит лицо, не смел взглянуть на очередь, и Женя тоже не смотрела на него.

К счастью, черед их скоро подошел. Меню выбора не представляло: в нем было тринадцать названий, но большинство вычеркнуто. Из первых только «щи из кваш. кап. с/м». Была это мутная белесая болтушка, в которой все разварилось, но плавал небольшой, аккуратный квадратик мяса.

Парень, который стоял за Павлом, охотно объяснил, хотя его никто не спрашивал (вероятно, в расчете на то, что «человек пишущий»):