Владимир Безгин

ПОВСЕДНЕВНЫЙ МИР

РУССКОЙ КРЕСТЬЯНКИ

ПЕРИОДА ПОЗДНЕЙ ИМПЕРИИ

*

Составитель серии Владислав Петров

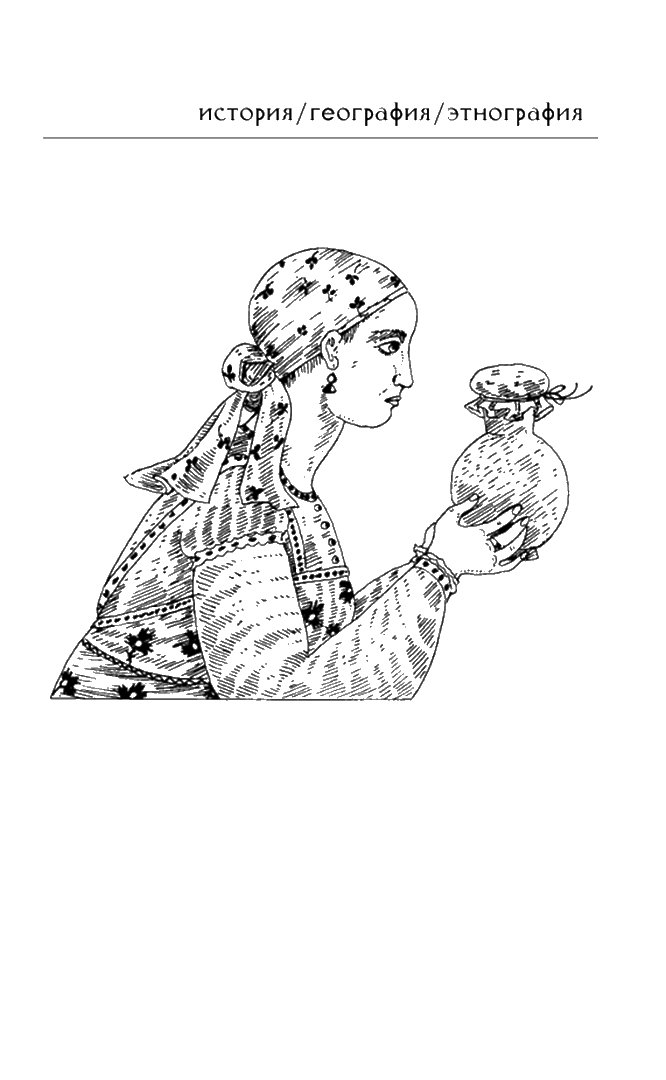

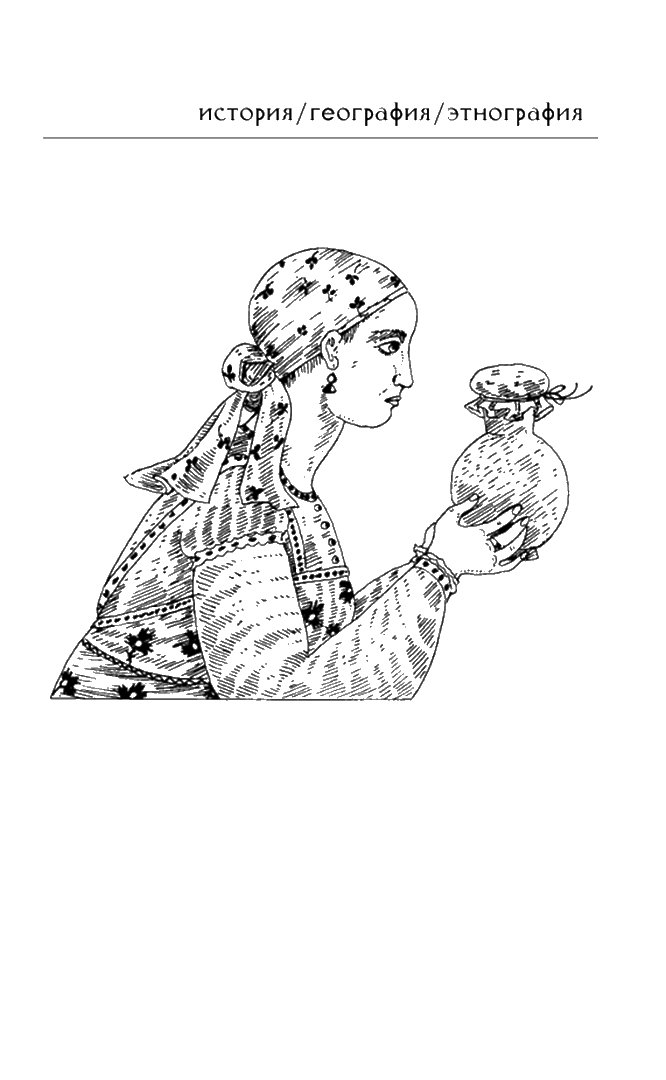

Иллюстрации Ирины Тибиловой

© Владимир Безгин, 2017

© ООО «Издательство «Ломоносовъ», 2017

Моей дочери Юле

Предисловие

Настоящая книга представляет собой, по сути, одну из первых попыток всестороннего исследования повседневной жизни русской крестьянки в период поздней империи, на переломе эпох.

Особенность обыденности русской крестьянки состоит в том, что границы ее публичной жизни и интимного круга «размыты». Традиционная «прозрачность» деревенского быта практически лишала ее личного пространства, а существование в обществе регламентировалось интересами патриархальной семьи и общинным укладом. Тем не менее общинный и семейный уровни повседневности деревенской женщины в своей взаимосвязи еще не выступали для специалистов цельным объектом изучения.

Исследование базируется исключительно на документальной основе. Наряду с этнографическими источниками использован широкий круг архивных материалов, введенных в научный оборот впервые.

Большая часть документов была извлечена автором из фондов центральных

{1} и местных архивов. Ценная информация об общественном статусе русской крестьянки, ее положении в сельской семье, содержании женских работ в хозяйстве, характере внутрисемейных отношений обнаружена в фонде Этнографического бюро князя В. Н. Тенишева

{2}. В корреспонденциях деревенских информаторов, преимущественно представителей сельской интеллигенции, содержатся важные сведения о распорядке дня крестьянки, участии ее в отхожих промыслах, личных отношениях супругов в крестьянской семье.

Ценным подспорьем в работе стали следственные дела

{3}, сведения полиции

{4}, приговоры окружных судов

{5} и решения волостного судопроизводства

{6}. Обращение к этой группе источников позволило рассмотреть судебную практику решения уголовных и гражданских дел с участием крестьянок, изучить особенности женского имущества в собственности двора, дать анализ криминогенности селянок, рассмотреть правовые коллизии с участием деревенских женщин, возникавшие в семейной повседневности и общественной жизни.

Изучение демографической ситуации, уровня сельской преступности, нравственного облика деревни стало возможным благодаря привлечению материалов текущей губернской статистики

{7}. Статистические сборники

{8}, издаваемые губернскими учреждениями и земствами центрально-черноземных губерний в 1880–1910 годах, содержат материал, характеризующий различные стороны крестьянской жизни.

Определенную помощь в изучении проблемы оказали материалы периодической печати. В «толстых» общественно-политических и литературно-художественных журналах конца XIX века постоянно публиковались статьи, очерки, исследования, обзоры, воспоминания, отражающие состояние русской деревни и положение в ней крестьянки. Вопросы обычного права, традиций и обычаев деревни, сельских суеверий нашли отражение в публикациях журналов «Этнографическое обозрение», «Живая старина», «Русская старина». Атмосферу сельских будней помогли ощутить корреспонденции из деревни, помещенные в «Губернских ведомостях». Эпизоды крестьянского быта, извлеченные из публикаций местной периодики, хорошо иллюстрируют сельскую повседневность.

Воспоминания сельских старожилов

{9}, крестьянские мемуары

{10}, материалы полевых этнографических экспедиций

{11}дали возможность не только услышать «голос крестьянства» и почувствовать приметы ушедшей эпохи, но и восстановить повседневные отношения села вековой давности, определить степень сохранности селом традиций предыдущих поколений.

Необходимо сказать и о том, что в основу книги легли результаты исследовательских проектов, выполненных автором при финансовой поддержке научных фондов, в частности Российского гуманитарного научного фонда. Рукопись настоящего издания подготовлена при финансовой помощи РГНФ в рамках Конкурса подготовки научно-популярных трудов 2015 года по теме «На «миру» и в семье (русская крестьянка конца XIX — начала XX века».

Автор выражает благодарность за оказанную помощь в работе над книгой сотрудникам Российской государственной библиотеки, Российской публичной исторической библиотеки, Российской национальной библиотеки, Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного исторического архива, Государственного архива Тамбовской области, а также коллегам, родным и близким.

В СЕМЬЕ

Бабья доля

При всей значимости роли мужчины в сельской повседневности — это в большей мере мир женщины. Именно особое положение крестьянки в семейном быту, самобытность мировосприятия, значение в воспроизводстве традиций послужили основанием для того, чтобы рассмотреть ее судьбу отдельно.

«Все мужики женщину считают ниже себя как по силе, так и по уму, а потому смотрят на нее свысока и снисходительно», — сообщала в своем отчете дочь священника А. И. Зорина из Жиздринского уезда Калужской губернии в 1899 году

{12}. По мнению нижегородских крестьян, «настоящим главой семьи, полновластным и бесконтрольным хозяином является всегда мужчина — «большак», «большой», и роль женщины — всегда роль подчиненная, второстепенная»

{13}. По наблюдению информатора даже в детских играх деревенские ребята воспроизводили привычные для их семей гендерные роли, занимая по отношению к девочкам позицию покровителя и распорядителя

{14}.

Подчиненное мужу, зависимое от него положение крестьянки обуславливали патриархальные начала сельской семьи. Традиционно именно мужик нес «государево тягло», выступал объектом фискальной политики. Характер аграрного труда, требующий значительных физических усилий, также определял ведущую роль мужчины в крестьянском дворе. Сельская община осуществляла распределение земельных наделов по «ревизским» или наличным, но неизменно мужским душам, игнорируя право на пользование землей женской части семьи.

Положение крестьянки находило свое наглядное проявление в ее семейном статусе. Главой крестьянского двора был большак — как правило, старший в семье мужчина. Он представлял интересы крестьянской семьи на сходе и самостоятельно руководил ее хозяйством. Все решения в повседневной жизни семьи большак принимал единолично. По представлению крестьян большак имел право выбранить домашних за леность, за хозяйственное упущение или безнравственные проступки. Он обходился с ними строго, повелительно, используя начальственный тон, и при необходимости прибегал к наказанию провинившихся. Если случившийся в семье конфликт выходил за ее пределы и становился предметом обсуждения сельского схода, то последний, как правило, принимал сторону отца-домохозяина.

Нравы в крестьянской семье были просты, а порой грубы и лишены излишней сентиментальности. В деревне не было принято выказывать нежные чувства по отношению друг к другу. Как правило, муж обращался к жене голосом, не терпящим возражений. Все его распоряжения жена и члены семьи выполняли беспрекословно. По мнению корреспондента Этнографического бюро семинариста В. А. Шестерикова, жителя с. Коскова Вологодской губернии, «жена подчинялась мужу вовсе не из-за уважения к нему, а из страха, чтобы не получить побоев»

{15}. Если жена оказывалась виновата перед мужем: сварила невкусный обед, не исполнила указанную работу, потратила деньги не по назначению и т. и., — она должна была просить прощения, упав ему в ноги. Муж же был вправе простить супругу или наказать ее.

Не было принято в селе, чтобы женщина встревала в разговор мужчин, перебивала мужа, что-то говорила, пока он ее об этом не спросит. Баба не имела права вмешиваться в распоряжения мужа по хозяйству. В свою очередь, мужчина не лез в домашние заботы жены, так называемые «бабьи дела». Никакой критики решений и действий мужа со стороны жены не допускалось. Правда, были случаи, когда по представлению крестьян жена имела право бранить мужа: если он разорял дом, пропивал деньги, вещи.

Муж, хотя и мог по убеждению сельских жителей совершать различные действия без оглядки на домочадцев, на практике обыкновенно советовался с женой в принятии важных решений: при значительной продаже или покупке, устройстве брака младших членов семьи и т. и.

{16}

Свое расположение к жене муж выказывал тем, что иногда, как говорили в селе, «одаривал» ее. Таким знаком внимания могли быть платок, шаль, отрез материи и прочее, купленное на базаре или у заезжего торговца. Не демонстрируя на словах супруге почета и уважения, на деле муж, как правило, заботился о ней. Так, по свидетельству из Ярославской губернии, мужья старались одеть жен по возможности лучше, порой отказывая себе во многом; при поездках куда-либо уступали место в санях или тарантасе, сами предпочитая идти пешком

{17}.

В семейной повседневности женщины относились к мужчинам с должным пиететом, как к людям, больше их знающим и понимающим. Если в обыденной жизни члены крестьянской семьи обращались друг к другу на «ты», то жены, как правило, величали своих мужей по имени и отчеству. Так, в некоторых воронежских селах, например в с. Старая Чигла, жена была просто обязана называть мужа и его братьев по имени и отчеству, тем самым выказывая свое к нему и его семье уважение

{18}. Муж жену называл только по имени: «Марья, поди-ка попои лошадей»

{19}. Дети родителей по имени и отчеству не звали, а обращались — «тятенька», «маменька». Напротив, в письмах дети всегда обращались к родителям на «вы» и по имени и отчеству

{20}.

Судьба женщины в русской деревне была изначально иной, чем мужская. И это различие проявлялось с момента появления на свет девочки, которое воспринималось как истинное несчастье. Ведь ее рождение не сулило семье земельной прирезки; единственное, что могло утешить, — это пара новых рабочих рук в хозяйстве.

Все семейное воспитание дочери было подчинено одной цели: подготовить к выполнению главного предназначения женщины — быть матерью и женой. В отличие от сыновей, родители не стремились обучить дочерей грамоте («не в солдаты идти — прясть надо»). Даже в зажиточных семьях дочерям редко давали возможность закончить школу. В лучшем случае дочь могли отдать черничкам на выучку Псалтыря, Часослова. Такое положение определялось традиционным взглядом крестьян на женское образование. Они говорили, что «бабе грамота не нужна, ее дело родить и нянчить ребят»

{21}. В глазах родителей дочь от рождения была отрезанным ломтем, ведь ее удел — замужество. «Этот товар. — говорил курский крестьянин о дочерях, — не следует долго держать, чем скорее сбыл, тем лучше»

{22}.

Социализация девочек определялась традиционными представлениями о месте и роли женщины в семье. Мать стремилась прежде всего передать дочери умение и навыки по ведению домашнего хозяйства. С детства крестьянская девочка была включена в напряженный трудовой ритм, а по мере взросления менялись и ее производственные функции. Девочек лет с пяти-шести отправляли в няньки или поручали полоть огород. Крестьянские бабы часто использовали дочерей в качестве помощниц в своих работах. Весной девочки занимались белением холстов, а с осени до весны пряли

{23}. Родители всегда давали детям только ту работу, которая им была по силам. Трудовое обучение в селе осуществлялось, выражаясь современным языком, с учетом возрастных особенностей детей. Так, крестьянскую девочку лет в одиннадцать сажали за прялку, на тринадцатом году обучали шитью и вышивке, в четырнадцать — вымачивать холсты. Одновременно учили доить коров, печь хлеб, грести сено

{24}. Одним словом, обучали всему тому, что было необходимо уметь в крестьянском быту. Трудолюбие высоко ценилось общественным мнением деревни.

Крестьянские девочки. Начало XX века

Крестьянские девочки. Начало XX века

Деревенские девушки «на людях» должны были придерживаться определенных правил. Эти установления нигде не были зафиксированы, но благодаря устной традиции были хорошо известны всем местным жителям. Так, по сведениям из Волховского уезда Орловской губернии (1899 год), девушка не должна присутствовать там, где находились пьяные мужчины, ей запрещалось ходить в кабак, на сходку и т. и. С женатыми молодыми мужчинами не разрешалось долго стоять и разговаривать, особенно вечером. Запрещалось ходить без юбки в одной рубахе

{25}.

В тринадцать-четырнадцать лет крестьянские девочки вступали в период девичества. Обычно этот возрастной переход в селе связывали с наступлением у девушки регул. В женской обрядности села наступление первой менструации у девушки сопровождалось определенным ритуалом, имевшим символическое значение. На девочку надевали рубашку матери, в которой та «носила первая кровя». Делалось это для того, чтобы у дочери были дети, как у матери

{26}. Свидетельством перехода девицы в разряд невест являлся в ряде русских сел обряд одевания поневы. По обычаю, существовавшему во Владимирской губернии, при первом месячном очищении подруги выносили «нечистую» девушку на снег и поливали ее водой, а рубаху, бывшую на ней, сжигали

{27}.

Включение девочек в трудовую деятельность и распределение трудовых обязанностей, приготовление приданого, участие в подростковых и молодежных беседах, праздничной обрядности — все это различные стороны процесса социализации, постепенного приобщения подрастающих поколений к традициям деревни.

Замужество

Брак был важнейшим этапом в жизни крестьян. Посредством него достигалась полноценность сельского бытия.

В глазах сельских жителей женитьба выступала непременным условием обретения статуса полноправного члена общины. Холостого мужчину, даже зрелого возраста, в селе называли «малым» и к его голосу не прислушивались. Супружеский союз являлся основой материального благосостояния хозяйства. В деревне говорили: «В нашем быту без бабы невозможно: хозяйство порядком не заведешь, дом пойдет прахом»

{28}. Поэтому при выборе невесты внимание в первую очередь обращали на ее физические качества, а уже потом на все остальное. Брак для крестьян был необходим с хозяйственной точки зрения. В средней полосе России, в черноземных губерниях, экономические возможности семьи во многом зависели от величины ее земельного надела, полагавшегося лишь женатым мужчинам. Такой порядок побуждал родителей стремиться к скорейшей женитьбе сына, чтобы расширить семейный надел и приобрести в дом дополнительную работницу. Родители невесты, в свою очередь, спешили «спихнуть девку с хлеба».

Не последнюю роль в решении о заключении брака играла репутация невесты, особенно ценились ее трудолюбие и умение работать

{29}. Если брали невесту из другого села, то значение имела не только оценка семьи, но и деревни в целом. Так, жители тамбовского с. Носины предпочитали не брать пару из соседнего с. Новотомникова. По воспоминаниям Л. Ф. Маркиной (1910), отец не разрешил сыну взять невесту из этого села, сказав: «Она из легкобрюшников, они на работу не спешат, их граф избаловал»

{30}.

После того как потенциальная невеста была определена и сельская сваха доносила, что препятствия для заключения брака отсутствуют, родители жениха засылали сватов. Приход сватов сопровождался обрядовыми действиями, традиционным словесным набором и символическим торгом. Согласие завершалось молитвой и обильной трапезой. В крестьянском быту договоренность об условиях сделки сопровождалась взаимным ударением правых рук — оттого законченное сватовство называлось «рукобитье»

{31}. После совершения взаимного целования сватов с обеих сторон давались торжественные обещания. Это означало, что стороны пришли к соглашению о сроке свадьбы и о величине предстоящих расходов

{32}. Нарушение данного слова влекло за собой, на основе норм обычного права, юридические последствия. Оскорбленная сторона могла потребовать возмещение понесенных затрат и компенсацию за «бесчестье», поскольку отказ жениха от заключения брака оскорблял девичью честь и бросал тень на репутацию девушки

{33}.

Выбор невесты был уделом родителей, а точнее, зависел от решения главы семейства. Мнение жениха спрашивали редко, личные симпатии не имели решающего значения, а брак являлся прежде всего хозяйственной сделкой.

Следуя традиции и боясь остаться «вековушой», сельская девушка стремилась выйти замуж как можно быстрее. Но брак ей приносил не столько радость, сколько перемену в судьбе, и не всегда к лучшему. В семье мужа ее ждал тяжкий труд, а нередко и враждебность со стороны свекрови. Поэтому больше ее волновала не материальная состоятельность жениха, а отношения в новой семье

{34}. По мере ослабления патриархальных устоев и роста самостоятельности сельской молодежи положение в этом вопросе постепенно менялось, и брачный выбор переставал быть исключительной прерогативой родителей. Увеличилось число браков, заключенных без родительского благословения.

Браки в русском селе традиционно были ранними. Этнограф Г. Звонков на примере Елатомского уезда Тамбовской губернии отмечал их заключение в возрасте 13–16 лет, упоминая о случаях женитьбы 12—13-летних парней на 16—17-летних девушках

{35}. По данным статистики на конец 60-х годов XIX века, в Европейской России возраст 57 процентов невест и около 38 процентов женихов не превышал двадцати лет

{36}.

В работе Ф. Ильинского «Русская свадьба в Белгородском уезде Курской губернии», выполненной по программе исследования Русского географического общества, говорится, что «молодые люди женятся в 18–19 лет, девушки выходят замуж в 16–17 лет. Двадцатилетний неженатый парень уже редкое явление среди крестьян. А 20-летняя девушка считается засидевшейся невестой и выходит замуж за парней, отбывших воинскую службу»

{37}. К аналогичным выводам пришли современные тамбовские исследователи, изучавшие брачное поведение крестьян на основе метрических книг сельских приходов. Наиболее распространенным возрастом вступления в брак мужчин в Алексеевском приходе (Моршанский уезд Тамбовской губернии) был промежуток между 18 и 19 годами (59 процентов всех брачных пар), а возрастная группа 17–20 лет вообще составляла 73 процента

{38}.

Свадьба в русском селе. Начало XX века

Свадьба в русском селе. Начало XX века

По данным земского врача А. О. Афиногенова в Рязанском уезде той же губернии до двадцати лет замуж выходило свыше 80 процентов, а в Рузском уезде Московской губернии — 61,4 процента крестьянок

{39}. Средний возраст 90 процентов крестьянок, вступивших в брак, составлял в Воронежской губернии 16–20 лет. В северных и центральных губерниях крестьянские девушки вступали в брак в более зрелом возрасте. Например, в Череповецком уезде Вологодской губернии в возрасте до 20 лет в брак вступило лишь 16,1 процента крестьянок, а от 20 до 25 лет — 48,2 процента

{40}.

Женитьба на девушке старше двадцати лет считалась для деревенских парней делом малопривлекательным. Для девушек, не вышедших замуж в срок, возникала угроза остаться «старой девой». Следует помнить и о том, что без мужа женщина в селе не имела самостоятельного значения, поэтому девичеству она предпочитала самую плохую партию. Положение замужних женщин, согласно нормам обычного права, было выше, чем тех, что в браке не состояли

{41}.

Идеальная, с точки зрения крестьян, разница в возрасте новобрачных составляла два-три года в пользу жениха. Для невесты считалось бесчестием выйти замуж за «старика», то есть мужчину старше ее более чем на три года. Исходя из демографической ситуации, это было вполне оправданно. Средняя продолжительность жизни мужчин в селе была на два-три года меньше, чем у женщин. С увеличением возрастной разницы брачующихся для крестьянки возрастала вероятность раннего вдовства

{42}.

Браки в русской деревне были не только ранними, но и всеобщими. По данным демографической статистики конца XIX века, вне брака оставалось не более 4 процентов жителей села

{43}. К мужчинам и женщинам брачного возраста, не создавшим семью, общественное мнение села относилось крайне неодобрительно. В глазах крестьян это воспринималось как неисполнение заповедей Божьих и поругание народных традиций. Оправданием безбрачия в глазах крестьян служили только физические или умственные недостатки. С пониманием относились сельские жители к монашествующим, тем, кто решил посвятить свою жизнь Богу и давал обет безбрачия. Существовала в деревне и категория женщин, которые не вступили в брак по тем или иным причинам, их называли «черничками».

В крестьянской среде конца XIX — начала XX века сохранялось понятие святости венца. Жители села осуждали незаконное сожительство, считая это преступлением, поруганием религии и чистоты брачного очага. Невенчанный брак в деревне был явлением редким. Крестьяне к гражданскому браку относились с подозрением. В таких случаях женщину часто презирали. Ее ставили в один ряд с гулящими девками и подвергали всяческим оскорблениям. Осуждая женщину за незаконную связь, общество тем не менее обращало внимание на хозяйственность крестьянки. Умелое ведение хозяйства выступало важным условием, смягчавшим оценку ее нравственного облика

{44}.

Осень традиционно являлась временем крестьянских свадеб — это объяснялось окончанием сельскохозяйственных работ и появлением у крестьян денежных средств для того, чтобы «сыграть свадьбу». На осень — зиму в селе приходилось большинство престольных праздников, к которым крестьяне стремились с целью экономии приурочить свадебные торжества. По данным А. И. Шингарева, в селах Ново-Животинном и Моховатке Подгоренской волости Воронежского уезда 81,7 процента от всего годового количества свадеб приходилось на период с октября по февраль

{45}. В Тамбовском уезде (1885 год) только на октябрь — ноябрь приходилось 64 процента всех браков за год

{46}. Браки не совершались в марте (Великий пост) и декабре (Рождественский пост) — в это время венчание воспрещалось. На период Великого поста, по подсчетам В. И. Никольского, приходилось и минимальное количество зачатий, что составляло 5.5 процента

{47}. Если принять, что в среднем в месяц приходилось 8,3 процента от годового числа зачатий, то следует признать, что даже в такой трудно поддающейся контролю сфере, как половые отношения, крестьяне в большинстве своем придерживались установлений православной церкви.

Другой максимум деревенских свадеб приходился на зиму, январь — февраль. Традиция зимних браков была связана с показателями медицинского характера. По наблюдению священников и врачей осенне-зимние свадьбы, а соответственно и зачатия были более благоприятны для рождения здоровых детей осеннего периода. Женщины по опыту предыдущих поколений понимали, что летние роды несут много инфекций, а зачатие ребенка весной грозит выкидышем, так как в это время приходится много работать на земле. По расчетам исследователя Б. Н. Миронова доля зимних свадеб у населения Европейской России в период 1906–1910 годов составляла 42,2 процента

{48}. Сезонность сельских браков была результатом взаимодействия церковных установлений и особенностей аграрного труда.

С замужеством для русской крестьянки начинался новый этап в ее жизни. Изменение общественного статуса влекло за собой обретение ею новых функций, обусловленных традициями семейного быта.

Чадородие

По народным представлениям главное предназначение женщины заключалось в продолжении рода. Само соитие между мужчиной и женщиной по православным канонам было оправдано лишь как средство для зачатия детей. Рождение ребенка воспринималось как милость Божья, а отсутствие детей у супругов расценивалось как наказание за грехи.

Первый ребенок у тамбовских крестьянок в среднем рождался в 18 лет и 4 месяца

{49}. Наступление физической стерильности наступало к 40 годам, то есть за пять — семь лет до наступления менопаузы. К этому времени детородная функция крестьянской женщины, как правило, прекращалась: тяжелые условия труда и быта вкупе с огромными физическими нагрузками преждевременно лишали женщину способности к деторождению

{50}. Таким образом, фертильный период у сельской женщины конца XIX века составлял 20–22 года. По подсчетам демографов русская крестьянка в этот период рожала в среднем семь — девять раз. Среднее число родов у крестьянок в Тамбовской губернии составляло 6.8 раза, а максимум — 17

{51}. Приведем отдельные выписки, сделанные из отчета гинекологического отделения тамбовской губернской земской больницы за 1897–1901 годы: «Евдокия Мошакова, крестьянка, 40 лет, замужем 27 лет, рожала 14 раз»; «Акулина Манухина, крестьянка, 45 лет, замужем 25 лет, рожала 16 раз»

{52}. В условиях отсутствия искусственного регулирования рождаемости количество детей в семье зависело исключительно от репродуктивных возможностей женщины.

В уходе за младенцами сельские бабы руководствовались обыденными представлениями, которые были далеки от элементарных требований гигиены. Так, в деревне считали, что ребенка достаточно перевернуть в сутки раза два-три, а для того, чтобы он не «промок», подкладывали кучу тряпок. При отсутствии матери в рабочую пору ребенку приходится лежать целыми часами в собственных экскрементах

{53}.

Можно себе представить, в каком ужасном положении находились дети, завернутые в пропитанные мочой и калом пеленки, особенно в летнюю жаркую пору. Сделается совершенно понятным и ничуть не преувеличенным наблюдение протоиерея Гиляровского, что от такого мочекалового компресса и жары «кожа под шейкой, под мышками и в паху сопревает, получаются язвы, нередко наполняющиеся червями» и т. д. Также нетрудно дополнить всю эту картину массой комаров и мух, которые охотно привлекаются тяжелой атмосферой около ребенка

{54}. Мыли новорожденных не чаще одного раза в неделю, белье не стирали, а только высушивали

{55}.

Пищу грудных детей составляло молоко из рожка с гуттаперчевой соской, нередкой коровьей титькой, а также жовка, все это содержалось в крайней нечистоте

{56}. В страдную пору с грязным вонючим рожком ребенка оставляли на весь день под присмотром малолетних нянек

{57}. «Пока мать по прошествии дня вечером возвратится к ребенку, у последнего перебывает во рту: и рожковое молоко, и соска из жеванного кислого хлеба, морковь, яблоко, огурец и т. и. неподобающая для грудного ребенка снедь»

{58}.

В воззвании доктора В. П. Никитенко «О борьбе с детской смертностью в России» указывалась основная причина смерти младенцев как в Центральной России, так и в Сибири: «Ни еврейки, ни татарки не заменяют собственного молока соской, это исключительно русский обычай и один из самых гибельных. По общему свидетельству, отказ от кормления младенца грудью — главная причина их вымирания»

{59}. Отсутствие грудного молока в питании младенцев делало их уязвимыми для кишечных инфекций, особенно распространенных в летнюю пору

{60}. Большинство детей в возрасте до года умирали в русском селе по причине диареи.

Высокая младенческая смертность играла роль стихийного регулятора воспроизводства сельского населения. По данным обследований (1887–1896 годы), в возрасте до пяти лет в среднем по России умирало 43,2 процента детей, а в ряде губерний — свыше 50 процентов

{61}. Наибольшее число младенцев, примерно каждый четвертый, умирало в летние месяцы. Причиной тому служили кишечные инфекции, характерные для этого времени года. По данным врача Г. И. Попова, от поноса в 1890-е годы гибло от 17 до 30 процентов грудных детей

{62}. Мало ситуация изменилась и в начале XX века. По данным «Врачебно-санитарных хроник» за 1908–1909 годы, младенческая смертность в этот период составляла в Тамбовской губернии от 16 до 27,3 процента

{63}.

К смерти младенцев в деревне относились спокойно, говоря: «Бог дал — Бог взял». «Если ртов много, а хлебушка мало, то поневоле скажешь: «Лучше бы не родился, а если умрет, то и слава Богу, что прибрал, а то все равно голодать пришлось бы»

{64}. Появление лишнего рта, особенно в маломощных семьях, воспринималось с плохо скрываемым раздражением со стороны домочадцев. При появлении очередного ребенка свекровь в сердцах упрекала сноху: «Ишь ты, плодливая, облакалась детьми, как зайчиха. Хоть бы подохли твои щенки»

{65}. В воронежских селах бабы о смерти младенцев говорили так: «Да если бы дети не мерли, что с ними и делать, так и самим есть нечего, скоро и избы новой негде будет поставить»

{66}. Осуждая аборт, рассматривая его как преступление перед Богом, деревенские бабы не считали большим грехом молиться о смерти нежеланного ребенка

{67}.

В условиях отсутствия в селе контрацептивов сельские девушки, преимущественно незамужние, с целью избежать зачатия прибегали к народным средствам. Для предотвращения беременности в деревне некоторые девицы глотали ртуть, пили разведенный в воде порох, настой неродихи, медвежьей лапы. Широко использовали менструальные выделения. Месячные смешивали с мочой и пили. С этой же целью в бане бросали в печь сорочку с первой ночи или вырезали из рубахи пятна от месячных, сжигали их. а пепел разводили водой и тоже употребляли внутрь

{68}.

В селе считали, что при половом сношении сразу же после месячных беременность исключена. С целью предотвращения повторной беременности затягивали период грудного вскармливания. Продление лактации широко практиковалось в ряде сел до 1920-х годов. «Если последующая беременность долго не наступает, — отмечалось в документе 1920-х годов, — кормят, пока ребенок не застыдится, до 3, 4, 7 лет». Этот метод до некоторой степени защищал женщин от новых беременностей, так как, по данным русских врачей, около 80 процентов женщин не имели менструаций при кормлении грудью

{69}.

Детородные функции и состояние здоровья крестьянок в целом зависели прежде всего от условий труда и быта. В деревне говорили: «Борода кажет мужа, а женщину нужа». Непосильные повседневные работы, плохое питание изнашивали женский организм, вели к раннему старению. Основываясь на своих наблюдениях, знаток женской обыденности Костромского края доктор Д. Н. Жбанков утверждал по этому поводу: «Обыкновенно свежие и здоровые 20-летние девушки через 5–7 лет замужней жизни быстро делаются 40-летними и в этой форме застывают до настоящей старости. Масса выкидышей, всевозможных женских болезней есть прямой результат усиленной летней работы беременных. По моим наблюдениям, у женщин, мужья которых ходили на сторону, было среднее число по 5,2 детей у каждой и совсем бесплодных среди них 10,84 %; у женщин же с оседлыми мужьями было детей 9,2 и бесплодных среди них только 3,33 %»

{70}.

Большинство работ, выполняемых крестьянками по дому или в поле, было связано с поднятием тяжестей. «Немало женских заболеваний — изгибов и загибов матки, ее воспаление с последующим бесплодием или рождение «истомленных детей» — обязаны происхождением своим непосильным работам», — констатировал саратовский земский врач С. П. Миронов

{71}. В результате такой «надрывной» работы у крестьянок часто случались выкидыши. Из 1059 опрошенных врачом П. Богдановым рожавших женщин у 195 в общей сложности было 294 выкидыша. В Тамбовском уезде в 1897–1899 годах на 2164 родовспоможений, произведенных и учтенных медиками, приходилось 267 мертворожденных, 142 мнимоумерших и 187 выкидышей, что составляло 35 процентов от числа детей, родившихся живыми

{72}.

Земский врач В. И. Никольский, обследовавший крестьянок Тамбовского уезда в 1885 году, писал: «У нас женщина несет тяжелую полевую работу, она вредна для нее, так как связана с усиленной механической работой. Особенно вредна прополка, когда целый день приходится ходить, согнувшись в тазобедренных сочленениях под острым углом». По данным автора, изменения формы и положения матки составляли 16,6 процента всех заболеваний половой сферы у сельских женщин

{73}. Для предупреждения выпадения матки бабки засовывали больным во влагалище картофелины, свеклу, репу, иногда деревянные шары

{74}.

На состояние женского здоровья влияла и демографическая ситуация в деревне, когда нарушалось традиционное соотношение мужского и женского труда. В период Первой мировой войны по причине мобилизации мужского населения во многих крестьянских семьях женщины были вынуждены выполнять мужские работы.

Традиционно женским занятием в селе считалась вымочка конопли. Происходило это обычно в начале — середине октября, крестьянки часами простаивали по колено в студеной воде. Следствием простуды ног и живота был эндометрит, или, как говорили в деревне, «застудилась». Определенную роль в возникновении гинекологических заболеваний играли венерические болезни. Многие заболевания половой сферы были следствием несоблюдения женщинами гигиены. По наблюдениям земских врачей количество гинекологических больных в селе резко возрастало в жаркую летнюю погоду

{75}. Причина тому — отсутствие гигиены половых органов в страдную пору по причине постоянного присутствия мужчин. Необходимой чистоплотности не было и зимой. В тесных избах мужчины и женщины проводили большую часть времени вместе, и бабы опять же не имели возможности приводить себя в надлежащий порядок. Да и само состояние крестьянского жилища создавало благоприятную атмосферу для развития патогенных микробов.

Современного исследователя не может не поражать то безразличие, с которым бабы относились к своему здоровью. Женские хвори обнаруживали, как правило, на стадии обострения или в хронической форме. Крестьянки порой просто не замечали выделений по причине грязного платья. Свою роль играло и невежество. Некоторые бабы в Орловской губернии лечиться у докторов от женских болезней считали за великий конфуз: «Бабе свое нутро перед людьми выворачивать зазорно». Когда такой пациентке доктор предлагал осмотреть ее, та стремительно убегала из больницы и старалась скрыть от всех слова доктора, чтобы потом не заслужить упрека от баб: «Тебя давно все оглядели»

{76}. Таким образом, невежество крестьянок и стереотипы сознания выступали в определенной мере препятствием для профилактики и лечения гинекологических заболеваний.

Одним из самых значимых событий в жизни русской крестьянки было рождение ребенка. Главную роль в сельском родовспоможении играла повитуха. Повивальные бабки имелись в каждой деревне. Обычно это были пожилые вдовы добропорядочного поведения.

Современники расходились во взглядах применительно оценки повивального искусства. Одни, подобно земскому врачу В. И. Никольскому, считали их квалификацию крайне низкой, а действия — приносящими более вред, чем пользу. «А повивальное искусство! Здесь делается все, чтобы исковеркать женщину. Никакой язык не в силах описать того варварства, с которым фактически мучают каждую роженицу», — сетовал упомянутый доктор в своей диссертации 1885 года

{77}. Другие, напротив, высоко оценивали профессиональные навыки повитух. По их мнению, повивальные бабки при родах действовали достаточно грамотно и обладали умением принимать самые сложные роды.

На повитух приходилось подавляющее большинство деревенских родов. К помощи профессиональных акушерок крестьяне прибегали редко. По данным земского врача П. Богданова, в 1888 году из 14500 зарегистрированных родов в Кирсановском уезде Тамбовской губернии акушерками было принято только 100–130, то есть менее 1 процента

{78}. При трудных родах крестьяне скорее шли к священнику просить, чтобы он открыл царские врата и оставил их открытыми до благополучного разрешения от бремени, чем обращались за медицинской помощью

{79}. Главной причиной этого была бедность населения — во многих случаях просто не имелось лошади с подводой, чтобы отправить роженицу в больницу за 30, а порой и за 50 верст.

В следующие двадцать лет ситуация практически не изменилась. Доктор А. С. Сергеевский в «Обзоре родовспомогательной деятельности по Моршанскому уезду за 1904–1909 гг.» признавал: «Сама жизнь крестьянки, вероятно, создала поговорку о том, что «баба где стоит, там и родит». Горькая, обидная поговорка, но правды в ней много: поле, хлев, лес, луга, выгон, железная дорога и тюрьма — где застанут русскую женщину роды, там она и разрешается от бремени»

{80}. В Моршанском уезде Тамбовской губернии, по данным земского врача, большинство родов, а точнее, 66,9 процента происходило в сельских избах. Медицинский персонал оказывал помощь лишь в 1,4 процента случаев

{81}. По отчету Сеславинского участка Козловского уезда Тамбовской губернии за 1912 год, родов на дому было принято 237, а в больнице — 34

{82}.

«Лишь немногие женщины села знали о существовании докторов-акушеров, и никто из них не пользовался помощью этих специалистов, — писал в своих воспоминаниях воронежский крестьянин Ив. Столяров. — Дети рождались с помощью бабок-повивалок без всяких дипломов, научившихся путем практики. Когда же роды проходили в поле (и это случалось частенько), бабку-повивалку заменяла одна из женщин, уже имевшая детей. Если роженица была в поле одна с мужем, то обязанности «бабки» выполнял муж!»

{83}

Определенную роль играли и стереотипы крестьянского мышления. Недоверие к акушеркам, по мнению Д. К. Зеленина, проистекало из взгляда крестьян на них как на «барышень», то есть существ беспомощных, слабых

{84}. В восприятии сельской женщиной акушерки существовало определенное предубеждение — ведь она была представителем иного сословия, ей не были ведомы порядки и нравы крестьянского мира. Повитуха же была своей бабой, крестьянкой. От нее роженица ждала не только специальной помощи, но и замены ее в семейном хозяйстве. Бабка топила печь, варила обед, кормила детей, ходила за скотиной и т. и.

{85} Одним словом, повитуха делала все, чтобы временная нетрудоспособность женщины не отразилась на привычном домашнем укладе.

Крестьянка с люлькой

Крестьянка с люлькой

Суровая проза крестьянской жизни требовала скорейшего возвращения роженицы к активному труду, особенно в страдную пору. Бывший земский начальник из Тамбовской губернии А. Новиков, хорошо знавший крестьянский быт и положение в нем женщины, в своих воспоминаниях с досадой сетовал по этому поводу: «Ни болезни, ни роды — ничто бабу не спасает. Если родила в рабочую пору, то на третий день иди вязать снопы. Можно ли после этого удивляться, что все они больны женскими болезнями»

{86}.

Развод

Браки в крестьянской среде были прочными, а разводы — явлением крайне редким. В своих воспоминаниях о детстве в тамбовской деревне митрополит Вениамин (Федченков) писал, что на пятьдесят верст кругом он не слышал ни об одном случае развода

{87}. В 1912 году в Европейской России почти на 115 млн. человек православных всех возрастов было расторгнуто всего 3532 брака, в 1913 году на 98,5 млн. человек — 3791 брак, причем

подавляющая часть разводов приходилась на город

{88}.

Народные традиции и нормы церковного права делали добровольное расторжение брака практически невозможным. Исследователь С. С. Крюкова на основе изучения брачных традиций второй половины XIX века установила причины разводов у крестьян в повседневной жизни. Это несогласие в семейной жизни; уход одного из супругов в секту; неспособность мужа выполнять супружеские обязанности; бесплодие жены; длительная отлучка одного из супругов

{89}. К этим причинам следует добавить и неспособность одного из супругов выполнять хозяйственные работы. Жесткие требования к разводу были продиктованы не только церковным уставом, но и экономическими условиями жизни крестьянской семьи. Ведь при разводе или смерти супруги в крестьянском хозяйстве нарушалось традиционное соотношение мужских и женских рук, необходимое для нормальной производственной деятельности. Нередко на другой день после похорон мужик толковал о новой бабе. «Без бабы в доме никак невозможно, — говорил он, — надо невесту искать»

{90}. В этом не было ни жестокосердия, ни пренебрежения к умершей супруге, а только суровые реалии крестьянского быта.

Прелюбодеяние в обычном праве не признавалось основанием для расторжения брака. В этом случае от обманутого мужа ожидали вразумления неверной жены, а не развода. Жен, уличенных в измене, жестоко избивали. На такие расправы в селе смотрели как на полезное дело: по понятиям крестьян, с женой всегда нужно обращаться строго, чтобы она не забаловалась. «Жену не бить — толку не быть!»

{91}

Для официального расторжения брака, церковного развода, требовалось решение правящего архиерея; поэтому в русской деревне второй половины XIX — начала XX века существовали «самовольные разводы». Дать количественную оценку этому явлению невозможно, поскольку такие разводы («расходки») нигде не регистрировались. По наблюдениям Ф. Костина из Орловского уезда, «рассорившиеся супруги часто расходятся. Большей частью со двора уходит жена, а муж остается дома. Иногда муж заявляет в волости, чтобы жене не давали паспорт. И тогда жена обыкновенно живет у кого-либо из родственников. Супруги иногда расходятся добровольно и живут врозь, но только те, у кого нет детей»

{92}. Отсутствие детей в семье после нескольких лет совместной жизни в глазах крестьян являлось веской причиной для прекращения супружества. «У кого детей нет — во грехе живет», — гласила народная пословица.

Гражданский развод в селе санкционировался негласно общиной и общественным мнением. Тот же Ф. Костин писал: «В нашей местности разводы бывают при вмешательстве сельского схода и народного суда. При таких разводах вторично жениться супругам, конечно, нельзя, но они имеют полное право, по народному мнению, жить раздельно, не притесняя один другого. Когда желают разойтись и просят об этом общество, то должны указать причины. Когда есть дети, то их оставляют с отцом, будь они девочка или мальчик. Но если мать пожелает взять с собой девочку, то это ей позволяется. Если муж и жена разводятся, не имея детей, то ей разрешается взять свое имущество и приданое. Если разводятся супруги, имея детей, то жене не все выдается, а часть холстов, детских рубашек оставляется. После развода муж не обязан выдавать жене ни месячины, ни других пособий, и она должна жить, как хочет. Когда после развода у крестьян от любовниц рождаются дети, то они были обязаны кормить их до совершеннолетия, и если девочка, то выдать замуж, если мальчик — определить его куда-то в зятья или в усыновление. Но большей частью таких детей определяют в воспитательные дома или подкидывают»

{93}.

Второй брак в деревне не осуждался, но вызывал определенный суеверный страх из-за боязни того, что он будет недолговечным и несчастным. Третий брак по народным понятиям считался недопустимым. Крестьяне считали, что такой мужик берет на себя страшный грех, идя против Божественной воли. В деревне говорили: «Первая жена от Бога, вторая — от человека, третья — от черта». Второй брак был необходим, по мнению крестьян, только в том случае, если у вдовца были малолетние дети, а в семье не было женщины, способной к уходу за ними. В этом случае вдова — самая подходящая невеста для вдовца, как опытная женщина. К бракам вдовцов на девушках относились неодобрительно. В 1875–1886 годы в Тамбовской губернии в 56 процентах случаев вдовцы женились на вдовах

{94}. Для совместного проживания порой сходились пожилые (мужчины старше 60 лет, женщины — 50 лет) одинокие крестьяне. Такой союз в селе считали неприличным, памятуя о том, что Бог создал брак «для умножения рода человеческого»

{95}.

Вдовы, не вышедшие замуж повторно, составляли в селе особую категорию, игравшую немаловажную роль в повседневной жизни деревни. Некоторые из бобылок охотно предоставляли свою избу местной молодежи для проведения «вечерок». Другие промышляли знахарством и гаданием, беря плату продуктами. Иные бросали хозяйство и уходили в работницы, а если физических сил не было, то жили, собирая милостыню. В начале XX века в тамбовских селах крестьянские вдовы пекли просфоры, получая по 2–3 копейки за каждую.

Старость

Для сельской женщины переход в последнюю в жизненном цикле возрастную группу был связан с утратой способности к деторождению. Другим критерием была утрата бабой статуса хозяйки, большухи. Наступление старости, по мнению крестьян, также определялось неспособностью женщины в полной мере выполнять функции «работницы» в семье.

Не имея физической возможности принимать деятельного участия в хозяйственных работах семьи, старухи активно формировали общественное мнение села и распространяли деревенские новости. Пожилые женщины были в деревне источником возникновения и передачи слухов, сплетен и пересудов. Информация, передаваемая старухами, разлеталась по селу значительно быстрее, чем передвигались пожилые крестьянки.

Как и старики, женщины в старости занимались своеобразным общественным служением, но их практический жизненный опыт был востребован в иной сфере. Они были хранительницами всего комплекса крестьянских обрядов и бытовых знаний; именно старухи выполняли роль вопленниц на похоронах и подголосниц на свадьбах. Многие из них знали народную медицину и становились знахарками, повитухами.

Старухи также выступали носителями православных традиций. Они строго следили за исполнением молитвенного правила младшими членами семьи, соблюдением постных дней, почитанием церковных праздников. Среди прихожан пожилые женщины составляли большинство. Без них не обходился ни один молебен и крестный ход в селе. Старухи и вдовы играли ведущую роль в ряде ритуальных действий, как связанных с православной верой, так и основанных на народном суеверии.

Старуха

Старуха

С некоторой долей условности можно утверждать, что в крестьянской традиции старость воспринималась прежде всего как период ожидания смерти и подготовки к ней. Близость к смерти пожилых крестьянок придавала их действиям особый, сакральный смысл. Беседы о грядущей кончине, приготовление для себя «смерётной одежды» или гроба составляют важную и неотъемлемую часть субкультуры пожилых крестьян и крестьянок.

В семейной повседневности занятия старых женщин были связаны с уходом за детьми: они пестовали грудных младенцев, ходили с ребятишками в лес по грибы и ягоды, рассказывали сказки. По сути, присмотр за внуками был для старухи главной заботой. Суждения современников по этому поводу схожи: «Где, бабка, ни бери, а внука корми»

{96}. В страду работающие в поле родители вынуждены оставлять детей «вместе с хилою и дряхлою старушонкой-бабушкой»

{97}, даже если она нуждалась в присмотре не меньше малолетних внучат.

Старухи, бывшие еще в силах, выполняли домашние работы. Чаще всего это был уход за скотиной и птицей, а также приготовление пищи. Знаток жизни русского села, писатель А. Н. Энгельгардт отмечал: «Старуха печет хлебы и готовит кушанье для застольной, смотрит за свиньями, утками и курами»

{98}. «Только сама старуха да еще старшая сноха знают, как их [пироги] «ставить» с вечера, как подмесить на ночь и как утром «развалять», разложить в посудины»

{99}, — писал П. И. Замойский.

На протяжении XIX века старики в крестьянской семье продолжали выполнять хозяйственные функции, по возможности стараясь соблюдать традиционное разделение работ на мужские и женские. Отношение к ним зависело как от их работоспособности, так и от благосостояния и типа крестьянской семьи: большим почетом пользовались богатые старики в неразделенной семье

{100}.

Христианская нравственность, все нормы поведения жителей села требовали безусловного уважения родителей на протяжении всей их жизни. «Дети обязаны родителей во всем слушать, покоить и кормить во время болезни и старости», — сообщал об обычаях крестьян житель Орловской губернии в конце XIX века

{101}. «Богатство» в детях воплощалось в гарантии обеспеченной старости. Стариков-родителей сыновья поочередно брали к себе на жительство, а если те оставались доживать свой век с одним из них, то другие должны были обеспечивать их всем необходимым. К тем, кто не исполнял долг перед родителями, применяли меры общественного воздействия. Известны случаи, когда волостной суд принуждал непутевых детей к исполнению своих обязанностей, определяя приговором годовую норму натурального довольствия для прокормления стариков. «В волостных судах, — отмечал С. И. Барыков, характеризуя Архангельскую губернию начала XX века, — так много встречается жалоб на отказ со стороны детей в пропитании, что ясно говорит о том, как плохо выполняются обязанности по отношению к старикам-родителям»

{102}.

Нравственная эрозия патриархального уклада деревни на рубеже веков затронула и сферу внутрисемейных отношений. Сельское духовенство это почувствовало одним из первых. Священники. Покровский из с. Раева Моршанского уезда Тамбовской губернии в 1898 году писал: «Старики не почитаются, им желают скорейшей смерти. Сын не стесняется бранить, а порой и бить отца. Мне часто приходилось слышать выражения типа «когда ты сдохнешь, старый пес?». Слепой матери-старухе не укажут, где стоит вода»

{103}. Из Орловской губернии сообщали, что «к матери в старости проявляли пренебрежительное отношение, могли попрекнуть куском хлеба, отказывали в новой одежде»

{104}. Корреспондент из Владимирской губернии приводит рассказ о старухе, которой при живых сыновьях пришлось жить подаянием, потому что дети «не захотели ее брать»

{105}.

По сведениям из Орловской губернии, старикам и старухам оказывали уважение, если они были еще в силах работать, но в голодное время к ним относились грубо, кормили плохо и почти не ухаживали. Крестьяне смотрели на это снисходительно, говоря: «Хотя бы уж самим-то животы не подвело, а старикам все равно помирать пора»

{106}. Не будем искать в этом жестокосердие и забвение сыновнего долга. Голод нередко ставил сельскую семью на грань вымирания. Стремясь сохранить потенциал хозяйственного возрождения двора, крестьянин воспринимал стариков как лишние рты. С точки зрения физического выживания семьи их немощь была балластом.

Семейная иерархия

Повседневная жизнь русской крестьянки была неразрывно связана с семьей, частью которой она являлась. Именно в рамках семейного круга, начиная с рождения и кончая смертью, проходила большая часть ее жизни.

Большак обладал в семье неограниченной властью и мог быть лишен ее только решением сельского схода. Община вмешивалась в исключительных случаях — когда действия большака вели к разорению двора, потери его тяглоспособности

{107}. Основанием для передачи «большины» другому члену семьи была также утрата дееспособности. Так, решением Пичаевского волостного суда Тамбовской губернии в 1914 году крестьянка Анна Шорина была признана полной хозяйкой и утверждена в праве наследства, так как ее муж потерял рассудок и находился на излечении в психиатрической больнице

{108}.

Большак выступал организатором и руководителем всего производственного процесса крестьянского двора

{109}. С вечера он распределял работу на следующий день, и его распоряжения подлежали неукоснительному исполнению

{110}. Прерогативой большака были определение сроков и порядка проведения полевых работ, продажа урожая и покупка необходимого в хозяйстве. В его руках находились все деньги, зарабатываемые семьей, и в расходовании их никто не имел права требовать у него отчета

{111}. Только он мог выступать в качестве заимодавца или заемщика. Именно домохозяин отвечал перед обществом за отбытие двором мирских повинностей. По сельскому обычаю он был волен отдать своих детей в работники, не спрашивая на то их согласия.

Глава семьи вел все дела хозяйства, свободно распоряжался его имуществом, заключал обязательные соглашения, но наряду со всем этим владельцем двора не являлся. Существовавший обычай воспрещал домохозяину предпринимать важнейшие распорядительные действия, например отчуждение имущества, без согласия всех взрослых членов семьи

{112}. Большак не имел права завещать имущество никому, кроме своих ближайших родственников. В противном случае такое завещание не утверждалось сельским сходом. После его смерти двор оставался в распоряжении семьи, а большаком становился его сын или брат, реже вдова. Если двор по смерти хозяина и делился, то это происходило не по гражданскому закону, а в рамках обычая

{113}.

Крестьянская семья. Касимовский уезд Рязанской губернии. 1914 год

Крестьянская семья. Касимовский уезд Рязанской губернии. 1914 год

Всем домашним хозяйством безраздельно ведала «большуха». Она распределяла между невестками хозяйственные работы, устанавливала очередность приготовления пищи, ведала сохранностью и выдачей продуктов и, главное, зорко следила за неукоснительным исполнением каждой своих обязанностей. Помимо работ по дому заботой хозяйки были огород, уход за скотом, выделка пряжи, изготовление одежды для домочадцев. Если в семье было несколько невесток, она смотрела за тем, чтобы шерсть, лен, конопля были распределены между ними соразмерно их трудовому вкладу. Все коллективные работы, требующие женских рук, осуществлялись при ее непосредственном контроле и участии. От нее во многом зависела четкая работа всего механизма крестьянской экономики.

Весьма близко к реальности описывает женские обязанности в патриархальной семье современный исследователь Т. А. Невская: «Одна невестка готовила пищу, другая пекла хлеб, третья — кормила свиней и домашнюю птицу. Через неделю, а в некоторых семьях и каждый день, невестки менялись своими обязанностями. Как правило, старшим невесткам доставались наиболее ответственные работы, а младшая невестка была первое время на «подхвате». Самая старшая сноха осуществляла за всеми остальными «догляд». Молодые девушки в приготовлении пищи участие никогда не принимали, лишь помогая старшим. При этом свекровь только изредка помогала снохам в хлопотах по дому, чаще всего она в это время занималась рукоделием или присматривала за внуками»

{114}.

Личные качества хозяйки играли в семейной атмосфере определяющую роль. Не случайно в народе говорили: «При хорошей большухе ангелы в семье живут, а при плохой семью нечистый обуяет»

{115}. Семейная повседневность часто становилась ареной противоборства хозяйки и снох — как метко заметил исследователь М. Левин, происходила «борьба за ухват и квашню»

{116}. В своем стремлении сохранить контроль над семейным очагом свекровь не останавливалась ни перед чем, включая и физическое насилие. Безграничная власть свекрови над снохами была отражением диктата большака по отношению к своим домочадцам.

Снохи, будучи «чужеродками», связанными с семьей мужа лишь косвенными родственными узами, держались обособленно. Кроме мужа сноха в значительной степени зависела от свекра и свекрови. Следует отметить, что положение снох было различным. Большое значение имело, умеет ли она работать. В зависимости от этого она пользовалась большим или меньшим уважением. На ее положение в семье также оказывало влияние наличие детей. Например, многодетные снохи вели себя более свободно

{117}. В более выгодном положении находились снохи, имевшие сыновей.

Для патриархальной семьи было важно рождение именно мальчиков, сулившее увеличение земельного надела. По сведениям К. К. Федяевского, приводимым по Воронежскому уезду: «В больших семьях били снох за повторное рождение девочек. Мужей таких снох посылали в соседний уезд в годовые работники, позволяя проведывать жену и детей лишь Великим постом»

{118}.

В разные периоды жизни статус замужней женщины менялся, но именно ей принадлежала ключевая роль. В молодости ее положение в роли невестки было незавидным, она была наиболее эксплуатируемым членом крестьянского семейства. Но с годами, когда ее супруг становился «большаком», а дети вырастали и женились, она становилась полноправной хозяйкой, и теперь уже она выступала для своей юной невестки деспотом

{119}.

Разделы

До отмены крепостного права в российской деревне преобладала патриархальная (составная) крестьянская семья, как правило, многочисленная. Например, в 1857 году в Воронежской губернии обычная семья состояла в среднем из десяти человек (если точно — 9,6), в Курской губернии этот показатель был равен 9,1, в Тамбовской — 9,0

{120}. Во второй половине XIX века численность сельской семьи уменьшается. В Воронежской губернии в 1884 году это уже меньше семи человек — в среднем 6,8, а в 1897 году — 6,6

{121}. Аналогичная тенденция по уменьшению крестьянских семей отмечена и в других губерниях.

Традиционный уклад, в том числе и семейный, в селах Центрального Черноземья отличался большей прочностью, чем в других регионах страны. Так. максимальное количество крупных семей с численностью свыше 10 человек было зарегистрировано по переписи 1897 года в воронежских селах. Доля таких семей в губернии составляла 14.8 процента

{122}. Семья воронежского крестьянина Леона Измайлова насчитывала 54 человека. Она состояла из домохозяина с женой (76 и 74 года), 6 женатых сыновей (от 36 до 55 лет). 7 женатых внуков, 9 внуков неженатых, 10 внучек незамужних. 3 малолетних правнуков и 4 правнучек. Всего 26 мужчин и 28 женщин

{123}.

Крупная семья представляла собой своеобразную форму трудовой кооперации, половина ее численного состава были работниками. Поэтому такие семьи чаще всего были зажиточными. Многосемейность придавала крестьянскому хозяйству устойчивость и выступала залогом экономического благополучия. По сведениям за 1889 год. глава многочисленного семейства, крестьянин д. Грязнуши Больше-Лазовской волости Тамбовского уезда И. Я. Золотухин обладал 703 десятинами земли, владел 6 домами и 16 нежилыми постройками, держал лошадей — 40 голов, коров — 30, свиней — 90, имел 7 плугов, 30 железных борон, 3 сеялки и 2 молотилки

{124}.

Крестьяне видели четкую связь количества работников в семье с ее хозяйственной состоятельностью. Отмечая преимущества большой семьи, они говорили, что если в «семье мелкой умрет хозяин, то все пойдет прахом». Очевидно, в их глазах многочисленность семьи выступала гарантом от разорения. Действительно, в малой семье смерть одного работника автоматически вела к расстройству хозяйственной жизни, в то время как в большой это не отражалось на благосостоянии крестьянского двора. А. Н. Энгельгардт пишет: «Крестьянский двор зажиточен, пока семья велика и состоит из значительного числа рабочих, пока существует какой-нибудь союз семейный, пока семья не разделена и работы производятся сообща. Обыкновенно этот союз держится, пока жив старик, и распадается со смертью его»

{125}.

Патриархальная семья представляла собой уменьшенную копию общины. В ней воспроизводились патриархальные отношения с присущим им авторитаризмом и общностью имущества двора. Отношения строились на безоговорочном подчинении младших членов семьи старшим, а власть хозяина над домочадцами была абсолютной. В жизни неразделенных семей наглядно прослеживалась преемственность поколений, непосредственность в передаче опыта от отцов к детям. Глава двора стремился оградить семейную повседневность от всего, что могло бы нарушить привычный уклад, изменить традиции, ослабить его власть. Поэтому он часто противился обучению детей, неохотно отпускал сыновей в дальний промысел, старался не допустить выдела.

Но в силу развития товарно-денежных отношений, ослабления патриархальных устоев сельского быта, роста крестьянского индивидуализма постепенно происходил процесс увеличения числа малых семей, которые и стали к началу XX века главной формой семейной организации русского крестьянства. Глубинные изменения, связанные с модернизацией традиционного общества, вызвали к жизни тенденцию дробления крестьянских дворов. Деревню, образно говоря, захлестнула волна семейных разделов. Этот процесс, имевший объективную природу, продолжался с начала 1880-х по конец 1920-х годов и привел к тому, что патриархальная семья уступила место семье нуклеарной, то есть состоящей только из родителей и детей либо одних супругов.

Семейные разделы, начавшиеся после отмены крепостного права, стали в русской деревне распространенным явлением. В период с 1861 по 1882 год в 46 губерниях Европейской России разделилось 2371248 крестьянских семей

{126}. За два пореформенных десятилетия в 43 губерниях Европейской России в среднем ежегодно происходило 116229 семейных разделов

{127}. В течение десяти лет (1874–1884 годы) число семей бывших помещичьих крестьян увеличилось на 20,7 процента, бывших государственных и удельных — на 20 процентов

{128}.

По мере увеличения количества крестьянских семей сокращалась их средняя численность. В Воронежской губернии средняя численность крестьянской семьи за 1857–1882 годы уменьшилась с 10,3 до 7,3 человека (а по земским статистическим исследованиям на 1 января 1890 года в среднем на семью по губернии приходилось 5,95 человека), в Рязанской губернии — с 9,7 до 6,3 человека

{129}. Уменьшение численности крестьянской семьи происходило одновременно с увеличением естественного прироста населения.

К концу XIX века, по данным Министерства внутренних дел, в 46 губерниях Европейской России в 1883–1890 годах происходило ежегодно по 150 тыс. разделов. Большая патриархальная семья постепенно уходила в прошлое. Благочинный Шацкого округа в рапорте, направленном в Тамбовскую духовную консисторию (1894 год), сообщал, что «теперь редко можно встретить семью из трех-четырех братьев»

{130}. «Ныне перевелись семьи в 20–30 человек, состоящие из деда, его 3–4 сыновей, внучат и правнучат», — с сожалением признавал священник И. Покровский, автор монографического описания с. Раева Моршанского уезда Тамбовской губернии

{131}. Сельские корреспонденты Этнографического бюро были единодушны в своих утверждениях о том, что «больших семей мало», «семьи преимущественно малые» и т. п.

{132}

Неразделенные семьи (с тремя-четырьмя работниками) к концу XIX века составляли всего около 10 процентов в промышленных и 17 процентов в земледельческих губерниях. При этом численность сельского населения Европейской России выросла с 50,3 млн. человек в 1860 году до 86,1 млн. человек в 1900 году. Среднедушевой крестьянский надел за сорок лет сократился с 4,8 до 2,6 десятины. К началу XX века средняя величина земельного надела в Центральном Черноземье колебалась от 2,4 десятины в Воронежской до 1,7 десятины в Курской губернии

{133}.

Темпы численного роста крестьянских дворов явно превосходили естественный прирост населения. В 12 уездах Воронежской губернии, согласно данным земской статистики, за 1875–1884 годы разделилось 70404 семейства, или 22,3 процента, а за следующее десятилетие в 1885–1895 годах — 105 882 семейства, или 33,5 процента

{134}. К концу XIX века этот процесс привел к превращению сельской семьи из рабочего союза в кровный.

Процесс дробления крестьянских хозяйств провоцировали периодические земельные переделы. На это обратили внимание специалисты из земского отдела Министерства внутренних дел, авторы аналитического доклада «Исторический очерк законодательства о семейных разделах (1861–1905 гг.)». В нем говорилось: «Наблюдается прямая зависимость: чем чаще переделы, тем сильнее семейные разделы. Это объясняется тем, что при переделах земля разверстывается и на неотделенных членов семьи. Считая эту землю своей, а не отцовскою, сыновья при первой же возможности стараются выделить ее в особое хозяйство, обыкновенно довольно слабое, т. к. у них нет достаточной рабочей силы и необходимого инвентаря».

Стремление сыновей выйти из-под опеки отца-домохозяина было вполне закономерным. В жизнь вступало новое поколение крестьян, которое, в отличие от своих предшественников, не испытывало особого пиетета перед прежними установлениями.

Другой весомой причиной семейных разделов был крестьянский быт. И сельские власти, и сами крестьяне единогласно утверждают, что громадное большинство семейных разделов происходило из-за женских свар. Так, в 1887 году в Ежевской волости Глазовского уезда причиной двенадцати разделов из семнадцати были «междоусобные ссоры, начинающиеся большей частью в женском полу». В Песковской волости из 121 раздела 99 произошли «по вражде женщин». Вот суждения крестьян по этому поводу: «Тесно жить молодым женам, да ведь три горшка в печь не влезут»; «Две-три снохи могли устроить из семейного очага кромешный ад»

{135}; «У нас все разделы от баб»

{136}.

По сообщению А. Петрова, в Больше-Избердеевской и Шехманской волостях Липецкого уезда Тамбовской губернии причинами семейных дележей являлись по преимуществу бабьи дрязги, ссоры между братьями вследствие недобросовестного отношения некоторых членов семьи к труду, их пьянство и расточительство

{137}. Современный исследователь пишет, что разделы «между дядьями и племянниками, братьями большей частью происходили от неприятностей при расчете и расходе общих денег»

{138}. К другим причинам семейных разделов следует отнести снохачество, появление мачехи или отчима, эгоизм старшего брата

{139}.

По поводу «женского» фактора семейных разделов дореволюционный исследователь С. Барыков проницательно отмечал: «Разумеется, дело не в «бабьих ссорах», а в том, что у женщин, благодаря их занятию домашним хозяйством, больше поводов для всякого рода недоразумений и столкновений. Женщина скорее замечает и интенсивней мужчин чувствует ту неравномерность в имущественном положении отдельных членов семьи, которая неизбежна при развитии отхожих промыслов и других «сторонних» заработков»

{140}.

За отходом мужчин мужской власти во многих домах не оставалось, и молодые женщины не хотели подчиняться женской, более мелочной и деспотичной власти свекрови, которая к тому же не могла поддерживать свое влияние физической силой

{141}.

Можно утверждать, что процесс семейных разделов был обусловлен как модернизацией российского села, так и возросшей социальной мобильностью деревенских жителей, которая существенно изменила культурный облик крестьянской семьи. В разделенной семье положение женщины было более свободным и сама она получила большую самостоятельность. Очевидно, что в результате семейных разделов процесс эмансипации крестьянки пошел быстрее.

Дети

Говорить о какой-то системе целенаправленного воспитания в крестьянской семье не приходится. Мудрость народной педагогики заключалась в том, что сельские дети росли в естественных условиях, окружающую среду познавали посредством опыта, навыки обретали через подражание взрослым. Обыкновенно крестьянский ребенок находился на улице с раннего утра до поздней ночи и являлся домой только за тем, чтобы поесть или сообщить отцу или матери о том, что такой-то его побил

{142}.

Об отсутствии пригляда за маленькими детьми свидетельствуют многочисленные несчастные случаи с детьми в селе, отраженные в полицейских сводках. Приведем лишь некоторые из них по Моршанскому уезду Тамбовской губернии: «В сентябре 1904 г. в д. Сретенке Гагаринской волости задавлена лошадью, оставленная без присмотра девочка Наталья Ульянова, 1 года»

{143}; «14 июня 1904 г. в д. Петровке Александровской волости в лохани с помоями по недосмотру утонула крестьянская девочка Прасковья Чуфистова, 1 года 8 месяцев»

{144}.

Такая ситуация была характерна и для других российских деревень. Например, в сводках о происшествиях по Воронежской губернии за 1911 год читаем: «17 июня в слободе Новой Меловатке Богучарского уезда у крестьянина Моисея Гучкина свинья отъела кисть правой руки у ребенка, находившегося без присмотра в люльке»; «9 августа в слободе Березовке Богучарского уезда в канаве наполненной водой утонула дочь крестьянки Ляхненко — Ульяна, 7 месяцев, находившаяся без присмотра»

{145}. Таким образом, большинство несчастных случаев с крестьянскими детьми были результатом отсутствия родительского контроля.

В летнюю пору много крестьянских детей гибло в местных водоемах. Только за вторую половину мая 1901 года в Воронежской губернии утонуло 17 мальчиков и 7 девочек

{146}. В Курской губернии за июль 1912 года была зафиксирована гибель 19 крестьянских детей, в течение месяца утонуло 12 мальчиков и 7 девочек

{147}.

В своих играх сельские дети повторяли мир взрослых, воспроизводили их манеру поведения. Девочки в играх воссоздавали подобие семейных отношений. Мальчики гуляли отдельно от девочек, играли в городки, деревянные шары. Изображая верховых урядников, ездили верхом на палке

{148}. Зимой строили снежные крепости, играли в «казаков-разбойников». Повседневные игры мальчиков и девочек не в меньшей мере, чем серьезная помощь взрослым, формировали стереотипы будущих жизненных ролей. Мальчишечьи игры выковывали мужские эмоции и волевые качества: выносливость, упорство, умение постоять за себя и друга. Игры девочек были ориентированы на женский, материнский труд

{149}.

Крестьянские дети. 1860-е годы

Крестьянские дети. 1860-е годы

Дети в игре воспроизводили почти все жизненные ситуации: играли в свадьбу, прием гостей, рождение младенца. Это приобщало их к традиции, вводило в обрядовую культуру. Изображая обряд, дети запоминали порядок его ведения, правильное использование вещей в том или ином ритуале. Передавая поведение взрослых в играх, чадо не всегда приобретало только положительные навыки; так, например, крестьянин описывает игру в «хозяйку» шестилетней девочки: «Волосы на ней были всклокочены, лицо вымазано сажей, она бранилась у печи нехорошими словами, с остервенением передвигая горшки, и наконец, схвативши чашку, со злостью поставила на стол и крикнула своим куклам: «Нате, пожрите!»

{150}.

Первые пять — семь лет жизни ребенка обычно проходили под материнской опекой. В отчетах корреспондентов Этнографического бюро говорится, что «воспитание и уход за малолетними детьми… лежит на матери»: «Как бабушки, так и няньки ухаживают за ребенком временно, главный же уход за ребенком всецело лежит на обязанности матери. Измученная, усталая, возвратясь с работы, она первым долгом бежит к ребенку и, забыв свою усталость, кормит грудью, очищает от грязи его. ухаживает за ним, даже ночью она часто не знает покоя, т. к. ребенок кладется спать на постель к матери»

{151}.

Приобщение девочек к труду начиналось очень рано. Крестьяне считали, что «маленькое дело — лучше большого безделья»; поэтому уже с четырехлетнего возраста дети помогали взрослым в работах по дому, на дворе и огороде. Девочки в пять — семь лет часто помогали матери ткать, наматывая нитки на берестяные трубочки для челнока. К семи годам девочка овладевала навыками прядения, и отец делал ей личную прялочку маленького размера. Шести — восьмилетних девочек матери брали с собой на реку полоскать белье, в семь — девять лет их учили шить и вышивать

{152}. Девочки-подростки пасли скотину, одной из их обязанностей была прополка огородных растений.

По мере взросления сельской девушки усложнялись и трудовые операции, которые она выполняла по хозяйству. По утверждению сельских жителей: «С 9—11 лет дочь помогала матери жать в поле, для чего ей изготавливали маленький серп. В 12 лет маленькая мастерица могла изготовить себе наряд. А к 14–15 годам — завершению подросткового периода — девочка была уже способна готовить себе приданое»

{153}.

В родительском доме на девочку смотрели как на временную гостью: «Дочка — чужая скотинка», «Дочь — чужое сокровище». «Дочь — работница для чужого поля, ключница для чужого отца, ларечница для чужой матери»

{154}. Поэтому вся жизнь девочки была подготовкой к замужеству — к роли жены, матери, хозяйки. При этом основным посредником в передаче «женских» знаний и умений в рамках семьи была мать.

Совершеннолетие девушки (16–18 лет) обозначалось тем, что она принималась в общество взрослых девушек и парней, участвовала в их играх, хороводах и увеселениях

{155}. Переход в новую возрастную группу сопровождался символами девичьего совершеннолетия (прическа, одежда, украшения, стандарты поведения), подчеркиванием разными способами половых признаков и др. С 16 лет на девушек обращали больше внимания, начинали их звать полным именем, нередко присоединяя к нему и отчество, Машка становилась Машей или Марьей Петровной

{156}.

В многодетной семье обязанностью старших детей было присматривать за своими младшими братьями и сестрами. Заменяя нянек, они должны были забавлять малюток, качать их в люльке, кормить кашей, поить молоком и давать соску

{157}. Маленьких детей оставляли под присмотром старшей сестры, даже если ей было лет пять-шесть. Бывало, она заигрывалась с подружками, а дитя оставалось без надзора. Поэтому нередки были в деревнях случаи смерти малолетних детей, когда «ребенка свинья съела, солома задавила, собака изуродовала»

{158}.

В большей мере это касалось бедняцких семей. В отчете в Синод за 1913 год из Орловской епархии сообщали: «Дети бедняков, брошенные часто без присмотра, гибнут в раннем детстве по этой причине (из-за отсутствия присмотра. —

В. Б.). Особенно это замечается в семьях малоземельных крестьян. Здесь отец и мать, занятые целый день добыванием куска хлеба, весь день проводят вне дома, а дети предоставлены сами себе. Теперь не редкость, что в доме нет ни одного старого человека, под надзором коего можно было оставить детей. Как правило, маленькие дети остаются вместе с такими же малыми сестрами и братьями, поэтому без надлежащего присмотра они целый день голодные, холодные и в грязи»

{159}.

Особенности крестьянского труда и сельского быта находили свое отражение в отношениях родителей и детей. Родители чаще всего вели себя нарочито грубо, считая, что доброта и ласка по отношению к детям могут им навредить и они «забалуют». В обращении с детьми, особенно не достигшими совершеннолетия, они почти всегда использовали приказной тон, и только малолетние могли рассчитывать на более мягкое обращение. Матери оказывали больше ласки детям, чем отцы

{160}. Детей крестьяне наказывали мало и редко: секли в редких случаях, чаще ограничивались угрозами. Если приходилось сечь, то это делал отец

{161}. Прибегали и к другим видам наказания: высмеивали, лишали части одежды

{162}.

В деревне существовала своеобразная система общественного воспитания. Крестьянский обычай признавал допустимым вразумлять, а при необходимости наказывать чужих детей. Это в первую очередь касалось соседей, которые могли оперативно пресекать шалости малолетних сорванцов. Приведу типичный диалог соседок. «Тетка Арина, я седни (то есть сегодня) твоего Ванютку крапивой отстегала, все огурцы у меня на огороде помял» — «И спасибо на этом. Вот ужо придет, так я ему еще прибавлю»

{163}.

Традиционно с неодобрением относились крестьяне к обучению дочерей в школе. Они считали, что знания девочке ни к чему, «ее дело прясть». Преобладание в сельской школе мальчиков и низкий уровень грамотности женской части деревни были следствием стереотипов крестьянского сознания.

Образование для женщины считалось не только не обязательным, но и липшим. В Пермской губернии анкетное исследование выявило, что «громадное большинство населения относится сочувственно к обучению мальчиков, но нельзя то же сказать относительно обучения девочек». Некоторые из корреспондентов заявляли, что «обучать девочек каждую не стоит». Типичными по смыслу были высказывания: «Для чего бабе быть грамотной, ведь у печи с кочергой и ухватом много знания не требуется, а в солдаты баб не берут»

{164}. По сведениям из Костромской губернии, «на обучение девочек денег не тратят, и они учатся у грамотных братьев, отцов и различных грамотных старых дев и вдов. Эти простые женщины занимаются также чтением по покойникам и чтением писем и пр.»

{165}

Крестьянка с девочками

Крестьянка с девочками

Уровень грамотности русской крестьянки отражают статистические данные по Курской губернии. Так, в Белгородском уезде по материалам исследований, проведенных в 1885 году, «грамотность среди крестьянского населения не превышала 5,5 %, из которых 4 % составляло взрослое население обоего пола… В возрасте до 10 лет грамотными были 2,5 % мальчиков, это в 2,5 раза выше соответствующего показателя у девочек. В возрасте с 10 до 19 лет почти каждый второй крестьянский юноша был грамотным, у девушек только каждая десятая»

{166}.

К концу XIX века крестьяне начали понимать значимость образования и чаще отдавать детей в церковно-приходские школы. Многие крестьяне в это время отмечают, что «не ходят в школу только дети самых нерадивых родителей». Крестьянин Гдовского уезда Петербургской губернии Григорий Богомолов подчеркивал, что «полезно было бы ввести обязательное образование не только мальчиков, но и девочек, как будущих матерей и воспитательниц молодого поколения»

{167}.

Перемены во взглядах русских крестьян на обучение своих детей в целом и девочек в частности были обусловлены ходом самой жизни, наглядно демонстрирующей преимущества образования. Обретение знаний стало одной из форм адаптации сельского населения в условиях модернизирующегося общества.

Работы и заботы

Важное значение для положения женщины в семье имел ее трудовой вклад в хозяйство: чем значительнее он был, тем больше ее уважали. Если в силу обстоятельств женщина частично или полностью теряла способность к труду, это вело к изменению ее места в системе внутрисемейных отношений, вплоть до полной потери влияния.

Степень свободы женщины зависела от ее социальной роли. Болыпухи, хотя и должны были подчиняться мужу, все же сами имели некоторую власть над другими членами семьи. В случае смерти мужа и при отсутствии в доме взрослых мужчин большуха получала право распоряжаться всем семейным имуществом и даже земельным наделом, однако сохраняла его только до момента взросления сыновей и создания ими семей

{168}.

Женский труд был важен прежде всего при выполнении сельскохозяйственных работ. Во время пахоты и посевной роль женщин была вспомогательной, но в период жатвы она выходила на передний план. Именно женскими руками осуществлялись основные операции по сбору хлебов. Крестьянки жали серпами, изготавливали свясла, вязали снопы, складывали снопы в крестцы для просушки. Если по каким-то причинам в

период жатвы женские руки были не востребованы в своем дворе, они использовались в качестве наемных в других хозяйствах.

Активно привлекался женский труд при обработке зерна. Крестьянки участвовали в молотьбе и веянии хлеба, как ручным способом, так и с применением машин. Работали вручную, технику, даже самую простую, использовали далеко не везде и не всегда.

Среднестатистический показатель занятости крестьянок Центрального Черноземья в земледелии составлял 14 процентов от их годового рабочего времени. Однако в зависимости от количества женских рабочих рук в хозяйстве и размера земельного надела этот показатель мог сильно меняться.

Крестьянский труд отличался высокой степенью интенсивности и не ограничивался только земледельческими работами. В 1907 году журнал «Нужды деревни» (№ 21) описал «трудовой крестьянский год в цифрах». Согласно приведенным данным, крестьянин затрачивал на ведение сельского хозяйства 25–40 процентов трудового времени. В различные периоды года резко менялись как количество рабочих дней, так и напряженность работы в течение дня. Так. средняя продолжительность рабочего дня составляла в феврале 2,8. в апреле — 6.3. в июне — 9,3 часа

{169} (тут, конечно, не учитывается еще женский труд по дому). По расчетам С. Г. Струмилина, осуществленным в начале 1920-х годов, когда вряд ли крестьянин стал работать меньше по сравнению с началом XX века, каждый трудоспособный член крестьянской семьи был занят на разных работах в год около 2000 часов

{170}.