Газета «Голос Вселенной» № 9 (1996)

Информационно-публицистическая и литературно-художественная газета

Россия – Вселенная Духа и последняя обитель Вседержителя посреди Черной Пропасти, разверзнутой в ад

А. А. Молчанов

Возвращение на Прародину

Древние русы на Крите

Научная сенсация и древние предания

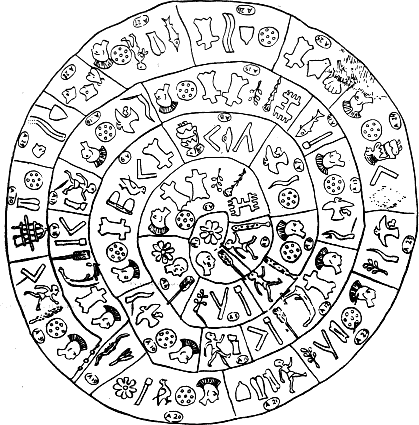

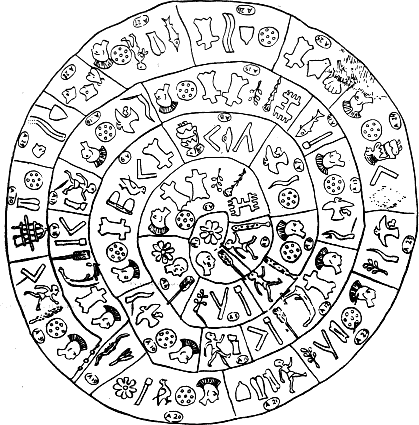

В летний сезон 1908 г. итальянская археологическая экспедиция, с середины 80-х годов предыдущего столетия работавшая в южной части греческого острова Крит, вела раскопки царского дворца на акрополе древнего города Феста. И вот вечером 3 июля Луиджи Пернье, исследуя культурный слой в одном из подсобных дворцовых помещений, обнаружил вместе с табличкой, исписанной известным уже тогда критским линейным письмом – так называемым линейным А, замечательный образец неведомой дотоле письменности.

Это был небольшой по размерам диск из хорошо обожженной глины, имевший диаметр 15,8-16,5 см. и толщину 1,6–2,1 см. Сформованный от руки без помощи гончарного круга, он имел форму геометрически не совсем правильную. С обеих сторон его покрывала подобно причудливому узору спирально идущая надпись, составленная из множества аккуратно нанесенных на керамическую поверхность рисуночных знаков. Знаки эти объединялись в группы, выделенные прямоугольными рамками или, точнее, заключенные в отдельные ячейки. Под последними знаками в некоторых группах имелась странная косая черта, напоминавшая вираму – особый значок индийского слогового письма. Богатая древностями земля Крита подарила исследователям новый уникальный памятник и одновременно загадала им очередную загадку, причем пока самую трудную.

Фестский диск сразу же породил массу вопросов. И первым был, конечно, вопрос о его происхождении. Специалисты ломали головы над тем, где было место изготовления таинственного диска: на самом острове или за его пределами?

Ясно было только одно: исходя из имевшихся к моменту его обнаружения в распоряжении ученых данных не приходилось сомневаться, что этот памятник в принципе вполне мог появиться на Крите.

Античные авторы сохранили сведения о могучей критской державе царя Миноса, силе ее флота, когда-то безраздельно господствовавшего в водах Восточного Средиземноморья, о мудром законодательстве критян, послужившем, в частности, образцом для законодательства одного из самых известных государств Древней Греции I тысячелетия до н. э. – прославленной Спарты.

По словам «отца истории» Геродота, Минос, установив владычество на Эгейском море, подчинил своей власти его многочисленные острова, покоренные жители которых принуждены были служить гребцами на быстроходных критских кораблях, и затем совершил поход в далекую Сицилию. Величайший древнегреческий историк Фукидид сообщает, что на многих из завоеванных Миносом островах были основаны колонии критян, причем управление ими было поручено царским сыновьям, а для обеспечения безопасности морских торговых путей велась активная борьба с процветавшим до того пиратством.

Глубоко врезавшиеся в народную память эллинов представления о могуществе владык Крита и отдельные эпизоды сложных и разнообразных взаимоотношений их с обитателями греческого материка, иногда дружественных или даже родственных, а иногда и резко враждебных, отразились во многих передававшихся из поколения в поколение исторических преданиях и стихотворных эпических сказаниях.

Следующие строки посвятил Криту в «Одиссее» гениальный Гомер:

Остров есть Крит посреди виноцветного моря, прекрасный.

Тучный, отвсноду объятый водами, людьми изобильный;

Там девяносто они городов населяют великих.

Разные слышатся там языки: там находишь ахеян.

С первоплеменной породой воинственных критян; кидоны

Там обитают, дорийцы кудрявые, племя пеласгов,

В городе Кноссе живущих. Минос управлял им в то время,

В девятилетие раз общаясь с великим Зевесом…

В другой бессмертной гомеровской поэме – «Илиаде» – о внуке легендарного Миноса, предводительствовавшем во время знаменитой Троянской войны 80-ю кораблями с Крита, говорится:

Там, среди критских дружин, возвышается, богу подобный,

Идоменей, и при нем предводители критян толпятся…

Критян же Идоменей предводил, знаменитый копейщик;

В Кноссе живущих мужей, в укрепленной стенами Гортине.

Ликт населявших, Милет, и град белокаменный Ликаст,

Ритий обширный и Фест, многолюдные, славные грады.

И других, населяющих Крита стоградного земли,

Был предводителем Идоменей, знаменитый копейщик…

Многим хорошо знакомы древнегреческие мифы, сюжеты которых тесно связаны с Критом. Вот изложенные вкратце некоторые наиболее популярные из них.

Из богов первым правителем мира был Уран. Он был побежден и свергнут собственным сыном Кроном. Крон, опасаясь быть также свергнутым одним из собственных сыновей, стал пожирать подряд одного за другим всех рождавшихся у него детей. Когда очередь дошла до шестого из них, Зевса, мать его Рея поднесла мужу вместо новорожденного сына завернутый в пеленки камень, который и был проглочен не подозревавшим обмана Кроном.

Зевс, появившийся на свет в одной из горных пещер на Крите, был вскормлен здесь молоком чудесной козы Амалтеи (сломанный рог Амалтеи, он же «рог изобилия», способный дать все, что ни пожелаешь, вошел в поговорку), воспитан местными нимфами и жрецами-куретами. Если младенец начинал плакать в своем тайном убежище, куреты, постоянно охранявшие в полном вооружении вход в пещеру, чтобы заглушить его плач, ударяли копьями в щиты. Когда Зевс вырос, он одолел в упорной борьбе своего жестокого отца и, став царем богов, поделил с братьями владычество над миром: ему самому вместе с верховной властью досталось небо, Посейдону – море, Плутону – подземное царство.

Полюбив однажды финикийскую царевну Европу (древняя страна Финикия располагалась на восточном побережье Средиземного моря, в основном на территории нынешнего Ливана), Зевс явился к ней в образе прекрасного быка, когда она пришла с подругами на берег моря. Прельстившись красотой и кротким нравом животного, мирно улегшегося у ее ног, царевна доверчиво уселась ему на спину. Вдруг бык вскочил на ноги и, стремглав бросившись в море, быстро поплыл от берегов Финикии на запад.

Вскоре они достигли острова Крит. Здесь Европа родила от Зевса трех сыновей, Миноса, Сарпедона и Радаманта, которых воспитал как собственных детей повелитель критян Астерий (в действительности «астериос», что по-гречески значит «звездный», был эпитетом того же Зевса на Крите). По имени же Европы, ставшей критской царицей, была названа одна из трех частей света, известных древним грекам, в которой жили они сами и которая лежала к западу от Азии и к северу от Африки. Когда братья выросли и возмужали, возникшее между ними соперничество переросло в открытую войну. В этой борьбе победителем вышел Минос, а побежденные Сарпедон и Радамант были изгнаны с острова.

После смерти царя Астерия Минос стал правителем Крита. Получить власть над критянами ему помогло утверждение, что боги могут выполнить любую его просьбу. Желая доказать это, он стал молить владыку моря Посейдона выслать из пучины вод быка, обещая принести затем быка ему в жертву. Но когда бык появился, Миносу стало жаль расставаться с ним, и он подменил его при жертвоприношении другим животным. За это разгневанный Посейдон наслал на своего быка бешенство. Позднее «критского быка» сумел одолеть величайший герой древнегреческой мифологии Геракл (седьмой из его двенадцати знаменитых подвигов).

Минос не только захватил власть на Крите. Он установил морское господство над всем Восточным Средиземноморьем. Ему подчинились почти все острова Эгейского моря. Со своим флотом он осадил город Мегары на восточном побережье Средней Греции. Правившему там царю Нису было предсказано, что он погибнет тогда, когда будет вырван растущий у него на макушке пурпурный волос. Дочь Ниса, Скилла, воспылав любовной страстью к Миносу, вырвала у отца из головы заветный волос и тем самым погубила его. Захватив Мегары, Минос приказал стены города разрушить, а предательницу Скиллу утопить в море.

После этого критский флот направился к берегам близлежащей области Аттики, и Минос принялся осаждать ее главный город Афины, мстя его царю Эгею за вероломное убийство своего сына Андрогея. Побежденный афинский царь был вынужден, подобно Мегарам, подчиниться могучему владыке Крита и согласился регулярно выплачивать ему тяжелую дань.

Прославился Минос не только своими успешными морскими походами, но и государственной мудростью и справедливостью. Миносу и Радаманту приписывалось создание первых законов для жителей Крита (именно поэтому, как справедливейшие из людей, они, по представлениям древних греков, стали после смерти судьями в подземном царстве Плутона).

В царствование Миноса ни один чужеземный корабль не мог беспрепятственно приблизиться к побережью Крита. Медный гигант Талое каждый день трижды обегал кругом весь остров. Замечая подплывающий к берегу корабль, он бросал огромные камни в непрошенных гостей; а если кто-либо из них осмеливался высадиться на сушу, Талое сначала раскалялся на огне, а потом заключал пришельцев в свои губительные объятия. Среди прочих диковин Миносу принадлежали неутомимый в погоне охотничий пес и не знающее промаха копье.

При Миносе на Крите жил и трудился замечательный изобретатель, искусный зодчий и прославленный скульптор Дедал, который первым ввел в употребление множество полезных инструментов и других ремесленных новшеств, создал искусство ваяния, построил в столице Миноса, городе Кноссе, знаменитый Лабиринт, представлявший собой грандиозное по масштабам здание с массой запутанных ходов, откуда не мог выбраться никто из вошедших внутрь.

В центре Лабиринта жил чудовищный Минотавр (буквально – «бык Миноса»), питавшийся человеческим мясом. К нему попадали на съедение те юноши и девушки, определенное число которых присылалось критскому владыке в качестве дани из покоренных им городов материковой Греции, в частности из Афин и Мегар. Желая освободить свой город от столь страшной и позорной дани, сын афинского царя Эгея, Тесей, добровольно отправился на Крит. Здесь его полюбила дочь Миноса, Ариадна. Чтобы спасти Тесея от неминуемой гибели, она по совету Дедала дала ему клубок ниток. Пробираясь по закоулкам Лабиринта, Тесей разматывал нить, а когда нашел и убил Минотавра, с ее помощью легко отыскал обратную дорогу. Однако, плывя домой в Афины, он забыл заменить черные паруса корабля на белые, как у него было заранее условлено с отцом на случай благополучного возвращения. Увидев корабль сына под черными парусами, старик Эгей в отчаянии бросился в море, которое с тех пор стало называться Эгейским. После него афинским царем стал Тесей, позднее женившийся на другой дочери Миноса, Федре.

Разгневавшись на Дедала за помощь Тесею, Минос заточил его вместе с юным сыном Икаром в Лабиринте. Тогда Дедал смастерил из перьев и воска крылья для себя и для сына, чтобы улететь с Крита. Во время полета Икар неосторожно поднялся слишком высоко, и воск, скреплявший перья, растаял на солнце. Крылья юноши рассыпались, он упал вниз и утонул в волнах моря, получившего название Икарийского (юго-восточная часть нынешнего Эгейского моря). Дедал же сумел добраться до острова Сицилия, где его радушно принял местный царь по имени Кокал.

С целью узнать местопребывание Дедала Минос пошел на хитрость. Он пообещал богатую награду тому, кто сумеет пропустить тонкую нитку через спиральный внутренний ход морской раковины, будучи совершенно уверен, что сделать это будет по силам только Дедалу. Дедал по просьбе Кокала без труда решил эту задачу, заставив муравья с привязанной к нему ниткой проползти через раковину насквозь. Таким образом Миносу удалось наконец выяснить, где скрывается беглец, разыскиваемый им, и вскоре многочисленный критский флот подошел к сицилийскому городу Камику – столице Кокала. Испуганный Кокал не посмел отказать могущественному владыке Крита в выдаче Дедала. Он принял Миноса как самого дорогого гостя, но во время купания Минос был коварно умерщвлен дочерями Кокала, налившими в ванную с находившимся в ней критским царем крутой кипяток. Флот же критян неожиданно уничтожила сильная буря.

На Крите Миносу наследовал его старший сын Катрей, которому было предсказано, что он будет убит собственным сыном. Единственный сын Катрея, Алтемен, узнав об ужасном предсказании и надеясь избежать такого несчастья, переселился с Крита на остров Родос (у юго-западного побережья полуострова Малая Азия). Со временем состарившийся Катрей захотел передать царскую власть Алтемену и приплыл за ним с Крита на корабле. Но жители Родоса по ошибке приняли прибывших критян за пиратов и напали на них. В завязавшейся схватке брошенное рукой сына копье поразило Катрея насмерть. Узнав о совершенном им против воли отцеубийстве, Алтемен взмолился богам, и его поглотила расступившаяся земля.

После этого власть над Критом перешла ко второму сыну Миноса, Девкалиону, а затем к сыну Девкалиона, Идоменею. Прославившийся во время Троянской войны как храбрый воин и искусный предводитель дружин, Идоменей вместе со своим племянником Мерионом (сыном Мола, внуком Девкалиона) был одним из главных вождей греческого войска под стенами Трои, после взятия которой он благополучно вернулся на Крит с богатой добычей.

Не только в сообщениях античных историков и в древнегреческих мифах сохранились воспоминания о критском владыке Миносе и его могучей морской державе. По всему Восточному Средиземноморью еще во второй половине I тысячелетия до н. э. – начале I тысячелетия н. э. встречались географические названия, происходящие от имени легендарного царя Миноса. Это весьма многочисленные Миной, известные на Крите, на нескольких островах Эгейского моря, в материковой Греции, на острове Сицилия и побережье Сирии. Таким образом, и данные исторической топонимики красноречиво свидетельствуют о необычайной широте сферы военно-политического и торгово-экономического влияния державы Миноса (или Миносов, ибо некоторые древние авторы говорили о том, что критских правителей с таким именем было на самом деле несколько). Но окончательное и наиболее полное подтверждение этому дала археология.

Г. С. Гриневич

Праславяне на Крите

Сторона А

Горести прошлые не сочтешь, однако горести нынешние горше. На новом месте вы почувствуете их. Все вместе. Что вам послал еще господь? Место в мире божьем. Распри прошлые не считайте. Место в мире божьем, что вам послал господь, окружите тесными рядами. Защищайте его днем и ночью: не место – волю. За мощь его радейте. Живы еще чада Ее, ведая, чьи они в этом мире божьем.

Сторона Б

Будем опять жить. Будет служение богу. Будет все в прошлом – забудем кто есть мы. Где вы побудете, чада будут, нивы будут, прекрасная жизнь – забудем кто есть мы. Чада есть – узы есть – забудем кто есть. Что считать, господи! Рысиюния чарует очи. Никуда от нее не денешься, не излечишься. Ни единожды будет, услышим мы: вы чьи будете, рысичи, что для вас почести; в кудрях шлемы; разговоры о вас.

Не есть еще, будем ее мы, в этом мире божьем.

Фестский диск, остров Крит, XVII в. до н. э. Дешифровка и перевод (с праславянского) Геннадия Гриневича

Фестский диск (лицевая сторона)

Фестский диск (лицевая сторона)

Кто такие пеласги?

По Гелланику (V в. до н. э.), «этруски» – это ответвление эгейских пеласгов, а пеласги – это догреческое население Греции и Эгеиды, в том числе и острова Крита, т. е. те самые «минойцы», которыми правил царь Минос.

«Отец истории», великий Геродот, сообщает, что Эллада именовалась ранее Пеласгией, т. е. страной пеласгов; что пеласги говорили на варварском (т. е. негреческом) наречии, что греки позаимствовали у пеласгов даже некоторых богов. Другой знаменитый историк античности, Фукидид говорит в первой книге своей Истории: «По-видимому, страна, именуемая ныне Элладой, прочно заселена не с давних пор. Раньше происходили в ней переселения, и каждый народ легко покидал свою землю, будучи тесним каким-либо, всякий раз более многочисленным народом». Больше того, по словам того же Фукидида, сама страна Эллада, «вся, как таковая, не носила еще этого имени… название ей давали по своим иные племена (не греки), главным образом пеласги».

О пеласгах сообщается и в гомеровских поэмах «Илиаде» и «Одиссее». В первой из них они упоминаются как союзники троянцев; во второй называются среди многочисленных народов, населяющих остров Крит. Говорят о пеласгах и многие другие античные авторы.

Их свидетельства были собраны воедино и тщательно проанализированы в книге «Пеласги», вышедшей в Вене в 1960 году и написанной Ф. Лохнер-Хюттенбахом. Ему удалось убедительно показать, что пеласги обитали на Балканах, в северной части острова Пелопонес (не говоря уже о центральной Греции), на Крите, в Трое, а также и на других островах Эгейского моря и эгейском побережье Малой Азии.

Кто же такие пеласги? Болгарский ученый академик Владимир Георгиев доказал, что прежде всего язык пеласгов был индоевропейским. Но какой именно? Чтобы ответить на данный вопрос, хотя бы в плане предположения, самое время вернуться к высказыванию Гелланика (V в. до н. э.) о том, что «этруски – это ответвление эгейских пеласгов». По мнению Гелланика, пеласги, изгнанные греками, приплыли к устью реки По, продвинулись в глубь страны, захватили город Кротон (Кортону) и поселились в местности, получившей название «Тиррения». «Этрусками» этрусков называли римляне (латиняне); греки называли этрусков «тирренами», а сами этруски, согласно Дионисию Галикарнасскому, называли себя

расена, и это все при том, что «совершенно безоговорочно этруски названы славянским племенем в словаре Стефана Византийского». Сказанное можно представить в виде схемы: пеласги = этруски = славянское племя (расены) и сделать предположительный вывод, что пеласги – это славянское племя, т. е. праславяне.

Об этом же, но в несколько ином плане говорит и известный советский этрусколог А. И. Немировский, анализируя исторические данные о появлении пеласгов в Италии (точнее, в Этрурии): «…пеласги – народ не грекоязычный, а говорящий на языке, близком к греческому. Они родственны иллирийцам, фракийцам, фригийцам и, возможно, праславянам».

Откуда родом пеласги?

Чтобы ответить на этот вопрос или хотя бы приблизиться к его разрешению, я предлагаю пройти той дорогой, по которой, кажется, еще никто не ходил. Для этого необходимо вспомнить, что наиболее древней на сегодняшний день надписью, исполненной письмом типа «черт и резов», расшифровке которого посвящена первая часть настоящей работы, является надпись на пряслице из Лецкан – 348 год н. э.

То обстоятельство, что надпись выполнена обыкновенной деревенской пряхой, наводило на мысль о еще более глубокой древности славянской письменности, а IV век н. э. – это лишь ее расцвет, когда она была доступна всем, в том числе и простолюдинам в самых глухих уголках славянских земель. Но как глубоко уходят ее корни? Дело осложняется тем, что следы славянских культур археологи просматривают на уровне первых веков нашей эры. А глубже? Глубже только тьма и неизвестность. И все же…

Советский археолог А. Я. Брюсов в «Очерках по истории племен Европейской части СССР в неолитическую эпоху», нанеся на карту Европейской части СССР и сопредельных стран распространение археологически близких друг другу культур конца III и начала II тысячелетия до н. э., обратил внимание на совпадение этих границ с границами языковых группировок, исторически засвидетельствованных для несколько более позднего времени (по письменным данным и по данным топонимики).

Так, вся северная половина, включая волго-окское междуречье, оказалась занятой археологическими культурами с различными вариантами ямочно-зубчатой керамики. На этом большом пространстве можно было легко различить несколько отличающихся друг от друга культур: урало-камская с зубчато-струйчатой керамикой; окско-верхне-волжская – с ямочно-зубчатой; северо-западная, или белорусская, – с зубчатой; южно-балтийская – с ямочной.

К юго-западу, к западу и в клязьминско-волжском междуречье находилась серия фатьяно-образных культур.

Крайний юго-запад занимала трипольская культура, входящая в число культур с расписной керамикой, распространенных в Придунавье и значительной части Балканского полуострова.

И, наконец, черноземная область к востоку от Днепра оказалась занятой близкими в общем друг другу «степными» культурами – катакомбной, полтавкинской, северокавказской.

Как ни приблизительны совпадения этих границ с языковыми границами более позднего времени, они тем не менее оказались весьма интересными. Группы археологических культур III–II тысячелетий хорошо сопоставлялись с позднейшим распределением славянских по Днепру, Висле и западнее; фракийских на юго-западе и скифских языков в черноземной степной полосе к востоку от Днепра. Это сопоставление подтверждало предположение о том, что к III тысячелетию до н. э. на европейской территории СССР сложились уже те этнические единства, с которыми имеет дело позднейшая история.

Определенность вывода приводила к совершенно определенным представлениям о том, что создателями так называемой трипольской культуры являлись славяноязычные племена. Хорошо известен тезис Б. В. Горнунга о том, что трипольцы входили в число языковых предков славян.

Границы расселения трипольцев в пределах СССР в общих чертах совпадали с границами полноценного чернозема (по Д. В. Докучаеву). Благодатный климат, богатые почвы позволяли им заниматься как скотоводством, так и земледелием. Племена Триполья были многолюдны, о чем свидетельствует большое число огромных трипольских поселений.

По единодушному мнению всех специалистов, «трипольцы в культурном отношении значительно превышали своих соседей». Имели они и письменность. Пространных текстов или хотя бы отдельных трипольских надписей пока не найдено, но отдельные знаки, имеющие абсолютное сходство со знаками письменности типа «черт и резов», имеют место на обломках трипольской керамики. Это серьезное основание для того, чтобы считать, что славянская письменность зародилась в Триполье, на берегах Днепра или Дуная по крайней мере не менее 5 тысяч лет тому назад.

Но почему возник и существует такой огромный разрыв во времени между трипольской культурой и гораздо более поздними славянскими культурами этих мест, той же Черняховской (именно с ней, как вы помните, связана надпись на пряслице из Лецкан)? Объяснение этому найдено.

В начале II тысячелетия до н. э. произошло внезапное прекращение развития трипольской культуры, носившее катастрофический характер. Восточные соседи, представители так называемой катакомбной культуры, сумевшие приручить лошадь и достигшие совершенства в металлургии меди, обрушились на трипольцев и оказались победителями.

Нам, конечно, неизвестны не только детали, но и общий ход этой борьбы и ее продолжительность. Но археологические памятники красноречиво свидетельствуют, что трипольцы покидали свои поселения, расположенные на правобережье Днепра с такой поспешностью, что бросали в своих домах массу вещей и даже домашних идолов. Мы видим также, что в этой борьбе значительное участие приняли северные племена (представители среднеднепровской и волынской культур). Иными словами, против трипольцев выступили различные племена, со всех сторон, и это делает еще более понятным предполагаемый разгром трипольцев, по-видимому, в краткое время.

Исход трипольцев из Среднего Поднепровья, где потом, почти через 2,5 тысячи лет, возникнет государство восточных славян – Киевская Русь, по времени точно согласуется со временем появления на Балканах, в догреческой Греции, на островах Эгейского моря, в том числе на Крите, пеласгов.

Еще одна дорога, ведущая на Крит

Путь, которым прошли трипольцы-пеласги из Триполья на Крит, отмечен археологами. Им известно, что «около 2500 года до н. э. в Фессалии возникает так называемая культура Димини, родственная культурам придунайских племен, и, в частности трипольской. Эта культура постепенно распространяется на юг, вплоть до Крита: образцы характерной для этого периода керамики были обнаружены в древнейших слоях Трои и на Крите».

Но есть еще одна дорога, один путь, которым я прошел в одиночку, в поисках истоков письменности типа «черт и резов». Путь был сложным и долгим, но поскольку мои собственные трудности вряд ли могут кого-то заинтересовать, то я ограничусь лишь схемой этого движения.

При сопоставлении письменности типа «черт и резов» с кириллицей было выявлено 10 знаков, идентичных в графическом отношении 10 кириллическим буквам. Все десять кириллических букв из этих десяти – буквы греческого алфавита. Десяти из двадцати четырех (двадцать четыре – это количество букв греческого письма) вполне достаточно, чтобы говорить о каком-то родстве двух письменностей: греческой и письменности типа «черт и резов». Но какова иерархическая связь этих двух «родственников»? Общеизвестно, что буквенное письмо, а таковым является греческое, представляет собой более высокую ступень развития письменности, нежели слоговое. Следовательно, слоговое письмо, в нашем случае письмо типа «черт и резов», на «древе» письменностей располагается ниже греческого, и из него греки могли заимствовать отдельные знаки для своего алфавита, и никак не наоборот. Но греческое письмо – это также общеизвестно – ведет свое начало от финикийского, а двадцать из двадцати двух знаков финикийского «алфавита» соответствуют тому же количеству знаков слогового протобиблского письма. Протобиблское письмо, кстати оно до сих пор не расшифровано, некоторые исследователи относят к тому ряду письменностей, для которых характерен особый тип силлибария, именуемый «эгейским». Эгейское письмо, сложившееся на острове Крит в эпоху бронзы, об-разует, как уже сказано выше, особый тип письма среди письменностей мира, для которого характерны знаки, передающие только

открытые слоги. Эта же особенность была присуща и славянскому письму типа «черт и резов», и я позволил себе отнести это письмо к группе эгейских силлибариев, внутри которой, о чем также уже говорилось, наиболее тесно связанными между собой являются три системы письма: критское иероглифическое письмо (в данной работе не рассматривается), линейное письмо класса А и линейное письмо класса Б. Но главное состояло в том, что, сопоставляя знаки линейного письма А и Б со знаками письменности типа «черт и резов», я обнаружил абсолютную и практически абсолютную сходимость начертаний большого числа знаков этих письменностей, и это окончательно утвердило меня во мнении, что линейное письмо А и Б и письмо типа «черт и резов» представляют собой не просто родственные письменности, а скорее всего единую письменность, которой я и присвоил название «праславянская».

И потому, приступая к дешифровке линейного письма А и линейного письма Б, я с достаточным на то основанием в качестве рабочей гипотезы принял сложившееся представление о том, что пеласги, они же минойцы, авторы надписей, выполненных линейным письмом А и Б, являются праславянами, а язык, на котором выполнены эти надписи, – соответственно, праславянским.

Принципиальное же значение для дешифровки текста еще одного критского письменного памятника – Фестского диска – имеет вопрос о языке, на котором он написан. Все данные говорят за то, что этот язык минойский, т. е. язык линейного письма А (а теперь и линейного письма Б. – Г. Г.) и критской иероглифики. Количество слоговых знаков, применявшихся в системе письма Фестского диска (по сравнительно-статистическим данным, их должно было быть около 60) свидетельствует о том, что они передают только открытые слоги, а это характерно именно для звуковой структуры минойского языка (читай: праславянского. – Г. Г.) – Сам диск найден вместе с табличкой линейного А. «Тождественность языка надписи диска и минойского вытекает и из анализа… надписи на вотивной (предназначенной для посвящения божеству) бронзовой двусторонней секире из святилища в пещере Аркалохори… Надпись содержит знаки двух силлибариев – письменность Фестского диска и линейное А. Это служит важным подтверждением того, что оба предназначены для передачи на письме одного и того же языка – минойского». Что и требовалось доказать.

Таким образом, язык критских надписей, чтение которых предлагается в настоящей работе, – праславянский, а разновидности критского письма – линейное письмо класса А, линейное письмо класса Б и письмо Фестского диска – представляют собой единую праславянскую письменность.

Юрий Петухов

Колыбель Зевса

Середина Средиземноморья – остров Крит, земля обетованная древних русов, сказочный край, окруженный и защищенный от недругов окиян-морем. На Крите русы не строили вокруг своих великолепных дворцов высоких каменных стен, не окапывали княжьи хоромы глубокими рвами, на Крите жили привольно и открыто, щедро и весело, нараспашку и не таясь, ибо изначальное имя, данное переселенцами-русами чудесному острову, само говорило за себя – Скрыт, Скрытень – бархатисто-синей водной гладью сокрыта была былинная земля, давшая приют нашим далеким предкам тысячелетия назад и оставшаяся в памяти народной мифическим раем – ирием…

Но обо всем по порядку. Нашему старому читателю не надо пояснять, что не всегда в Средиземноморье, на землях нынешней Италии, Греции, Малой Азии, Северной Африки и Переднего Востока жили греки, итальянцы, турки да иудеи. Бывали времена иные, все изменчиво и непостоянно в нашем тленном мире, народы кочуют с места на место, нарождаются и вымирают, даже великие нации, наделенные, по Л. Гумилеву, сверхпассионарностью, дряхлеют, теряют память и не могут вспомнить по прошествии десятков веков, где они появились на свет белый, где жили и творили тысячелетиями, откуда их злая судьба забросила в края нынешние на прозябание в дряхлости и немощи, беспамятстве и вырождении. Наш добрый старый читатель, по монографии «Дорогами богов», вышедшей в издательстве «Мысль» и публиковавшейся с продолжением в газете «Голос Вселенной», знает, что загадка индоевропейцев – есть этап пройденный, что она разрешена мною (кому-то подобное заявление может показаться нескромным, но факт есть факт, вещи надо называть своими именами, а не играть в прятки) – прародителями почти всех европейских и части азиатских народов были наши прямые и непосредственные предки – русы. Они же стали создателями сказочной, исполинской индоевропейской, арийской цивилизации, которая в своем бурном и вихреобразном развитии разбросала, расчленила первород русов-индоевропейцев, породивших своих меньших братьев – хетто-лувийцев, романцев, германцев, балтов… Русская мифология стала основой мифологий всех народов, вычленившихся из огромного русского этнодрева. Мы не будем повторяться в сей маленькой статье и вновь говорить об очевидном, лишь отошлем нашего молодого любопытного читателя к вышеупомянутой монографии и к статье «Русские боги Олимпа» («Голос Вселенной», № 5 1996 г.) Но напомним, что в нынешних местах своего обитания Народ наш русский живет совсем недавно, не более трех тысячелетий, а до того, на протяжении ста веков водило его по белу свету от арктических широт, через сибирско-азиатские просторы и до Срединного Русского моря, на берегах которого – в Малой Азии, на Ближнем Востоке, на Балканах и Пелопоннесе, Апеннинах и в Палестине, не говоря уже про Срединную Европу и Прикаспийские степи – провел он большую часть своей легендарной и исторической жизни. Практически все боги и герои античной мифологии – русские боги и герои, топонимика перечисленных регионов – в основе своей русская… И если сейчас есть о чем спорить, так это о периодизации русской истории X–I тыс. до н. э. и о пребывании конкретных родов и племен русских в конкретных местах – например, нам еще только предстоит выяснить, какие русы участвовали в знаменитой Троянской войне XIII века до н. э. (а воевали именно русы с русами, представительство так называемых «ахейских греков», чье существование вообще под большим вопросом, было незначительным).

В этой статье я начинаю постепенно переходить к более точной и верной терминологии, отказываясь от прежних терминов «славяне», «славяно-руссы» и т. д., по той причине, что все следует называть не по устоявшейся «научной практике», а просто своими именами. Этноним «славяне», «словени» появился сравнительно поздно, в 1 тыс. н. э. Самоназвание народа «рус», «рос», «рыс» с корневой основой «р-с» существует с незапамятных времен и присутствует уже у протоиндоевропейцев, то есть, у прямых предков наших прямых предков, а следовательно, у наших русских прародителей, живших за пятнадцать и двадцать тысячелетий до нас. Кому-то может показаться странным, что в столь отдаленные времена, когда еще и в помине не было ни германцев, ни кельтов, ни шумеров, ни латинян, ни «древних греков», русы уже жили и творили на нашей Земле-матушке. И тем не менее, это так. Но надо помнить: не русские (производное, как лингвистическое, так и этно-антропологическое), а именно русы, называвшие себя также и «яриями», «ярами», «ариями».

Вот с этим мы в своей рабочей командировке на Крит и столкнулись с первого же дня. Если верить Г. С. Гриневичу, талантливому русскому ученому, расшифровавшему письмена знаменитого Фестского диска, наши предки-трипольцы приплыли на Крит во И-ом тысячелетии до н. э. Нет сомнений, что переселение XVIII–XVII веков до н. э. было реальностью, оно оставило свой внушительный след не только в пластах земли, но и в пластах духовной культуры мира. И все же, изучая древнейшие экспонаты археологического музея Ираклеона (столица Крита), я пришел к выводу, что переселенцы шли на остров Скрытень уже знакомым, проторенным путем. Роспись архаической керамики, характерные формы, переходящие друг в друга спирали декора сосудов III–II тысячелетий до н. э. и все прочие детали, доступные лишь опытному, наметанному глазу специалиста, говорили, что связь Крита с Трипольем, и шире, со всей русской ойкуменой, несомненна, постоянна на протяжении десятков веков и почти неразрывна. То есть, переселение не было единичным. Мы имеем право говорить о множественном, волновом переселении русов на Крит, а также о движении обратном, менее значительном, но бесспорном – континентальные русские племена-роды, разумеется, не все, но какая-то часть их, связанная с Трипольем и родственными ему культурами, имели с Критом постоянную (не в нынешнем понимании) связь. Более того, сам Крит-Скрытень играл какую-то еще не до конца понятую мною, но чрезвычайно существенную, если не центральную роль. И здесь не лишне вспомнить, что по народным верованиям и легендам, сохраненным нынешним населением острова и всей античной мифологией, верховный бог древних русов Зевс, он же Зив, Жив, родился не где-нибудь, а именно на Крите – в сказочном рае-ирии, в земле обетованной, сокрытой за синим морем-окияном. Верховные боги народов, да еще такие как Зевс-Жив, не рождаются где попало. Из этого следует лишь одно, для людей того далекого времени Крит был не просто островом, затерянным в море.

24 августа с. г., минуя Малию с ее знаменитым «малийским дворцом», на развалинах которого мы побывали ранее, полностью доверив свои жизни местному лихому водителю, не снижавшему скорости даже на самых крутых поворотах горного «серпантина», мы поднялись от побережья Крита в его возвышенную часть, перевалили через хребет и, поставив свечи за здравие всех живущих в старинном монастыре Святой Марии Магдалины VI века н. э., выбрались на плато Ласити. Целью нашего путешествия в этот день была знаменитая Диктейская пещера, та самая, в которой скрывался от гнева своего жестокого отца Кроноса новорожденный Зевс. По северному склону горы Дикти пришлось подниматься на мулах… Но наши старания не были напрасными, нам удалось намного обогнать праздных туристов, спешащих к знаменитой пещере и обычно толкущихся возле нее и в ней весь день. Мы успели провести замеры и сделать нужные нам съемки. Проводник нам попался неназойливый и спокойный, без его фонаря даже с нашей осветительной съемочной аппаратурой во мраке пещеры можно было бы заблудиться. Рея родила Зевса у входа в Диктейскую пещеру, только потом он был опущен вниз, рос там, вскармливаемый стекающим молоком волшебной козы Амалфеи… Я не стану пересказывать всех многочисленных деталей мифа. Не в них суть. Важно, что в самой пещере были обнаружены алтари и культовые предметы древнейшего периода, то есть она не была заурядной пещерой, одной из тысяч, по которым путешествуют спелеологи в поисках острых ощущений и новых своих спелеологических данных. Диктейская пещера была насквозь пронизана духом многотысячелетнего присутствия в ней человека.

Именно там, в глубине, над мертвым и тихим подземным озером, во мраке, разрываемом лучом осветителя нашей камеры (проводника по завершению работ мы отпустили наверх), под глухой звон падающих со сталактитов ледяных капель родился в моей голове замысел новой книги – сразу, будто по воле кого-то незримого и потустороннего. Для этого надо было оставить сияющий, шумный, райский поверхностный мир, опуститься в холод и сырость отрешенных, пропитанных историей недр. Посещение Диктейской пещеры выпало на предпоследний день нашего пребывания на острове Скрытне. За предыдущие две недели напряженных, порою утомительных до самоистязания изысканий было познано, впитано в себя столь многое, что нужны были минуты этого мрака, тишины, отрешенности, чтобы накопленное количественно перешло в новое качество. Да, переселенцы шли на Крит волнами. Все началось не с князей Мины и Родамата (в греческой транскрипции, цари Минос и Радамант – по имени первого английским исследователем Артуром Эвансом цивилизация Крита П-го тыс. до н. э. была названа минойской). Эпоха Жива-Зевса предшествовала эпохе князя Мины, Дедала и Икара, Тесея и Минотавра… И, безусловно, Жив-Зевс имел какой-то прообраз – возможно, собирательный, возможно, и нет. Люди эпохи Мины и Родамата хранили память о предшественнике-герое, о русском князе, вожде Живе – уже для них он был богом, небожителем, давно усопшим и обожествленным предком. Мы не можем пока устанавливать датировку событий. Но по всей видимости, надо говорить о конце II-го – начале III-го тысячелетий до н. э. Скорее всего, в те годы, в те века княгиня или царица одного из могущественных племен русов бежала от гнева своего всесильного супруга на Крит, где и произвела на свет Жива, трансформировавшегося позже в Зевса. Мы сейчас знаем точно – древние ничего не сочиняли, не вымышляли, они передавали из уст в уста предания, былины – были, то, что было. И это подтверждается не только археологическими находками, но и самым точным инструментом историка – лингвоанализом.

Ни одна княгиня, ни одна царица даже от самого страшного гнева не побежит в землю незнаемую. Рея со слугами, приближенными, челядью прибыла на Крит, где, наверняка, прежде жили люди ее племени, родня. Дорога на остров, образно выражаясь, была протоптана значительно раньше. Протоптана русами. И если ее царственный муж не знал этой дороги, можно предположить, что он не принадлежал к ее племени, что ее, как это и бывало всегда, выдали замуж за государя иного племени-рода. Это только предположение, ничего не меняющее ни в истории, ни в наших изысканиях. Но надо помнить, что история делалась и делается людьми, живыми людьми. В тишине и сырости нижнего зала пещеры, где ничто не мешает проникновению в толщи тысячелетий, я представлял путанные, извилистые пути этой истории. Я видел прошлое, открывающееся мне здесь, вдали от суеты и шума. И я уже чувствовал, как облекается в плоть замысел, как становятся осязаемыми, живыми сюжеты тех исторических романов, что были задуманы давно. Да, именно романов. Монография, и не одна, дай Бог, будут написаны обязательно – там я изложу все последовательно и досконально, сделаю полный анализ и т. д., это необходимо. Но монографии научные выходят маленькими тиражами, доступны специалистам – а в нынешних условиях они обречены на полное замалчивание или, в лучшем случае, на сокрушительную, но не аргументированную критику в узких кругах. Роман доступен каждому. Да, именно каждый русский, каждый потомок древних русов, создавших самую великую цивилизацию Земли, должен узнать хотя бы малую толику о своих славных предках, о их деяниях – должен узнать Правду! В подавляющем большинстве «исторических» романов правды нет – как пример могу привести то, что чисто внешнее даже описание русского человека X, XII, XV веков, как и любого другого, в романах ложное – везде нам дают образ лубочного «мужичка» конца XIX – начала XX века, не пытаясь даже представить себе, каким был наш предок двести, триста, пятьсот лет назад – это я утверждаю как профессиональный историк и как профессиональный писатель. Про русов, живших до нашей эры, про то величественное и могучее племя предков наших, вообще никто еще не удосужился написать ни строки. Сейчас, когда наша страна разрушена, расчленена, разграблена, когда она утратила свою независимость, да, именно сейчас писать нашу подлинную историю необходимо – потому что может сложиться так, что скоро ее вообще некому будет писать, величайшая нация человечества вырождается, гибнет на глазах – нынешняя наша Россия пропитана духом тления, гниения, смерти.

Совсем иной дух царит над Критом. Даже сокрушительнейшее извержение вулкана Санторин, на котором мы также побывали, извержение обратившее во прах и пепел прекраснейшие русские дворцы минойской цивилизации, не могло выжечь, испепелить того вселенского по мощи поля, что пронизывает остров со стародавних времен, того подлинно русского духа, что вбирает в себя и напояет огромной жизненной силой даже нас, далеких потомков, прибывающих сюда. Ничем иным я не могу объяснить того, что целые дни мы проводили на сорокоградусной жаре, под палящим солнцем, среди раскаленных, слепящих развалин, практически без пищи и питья… и силы не убывали, как в прохладном и уютном московском кабинете, а напротив, умножались. И было такое ощущение, что ты вернулся в эти развалины, в этот дворец-терем после долгого, трехтысячелетнего отсутствия, вернулся в родные палаты, и отчая кровля, возвышающаяся

шатрами над тобой, защищает тебя от раскаленного светила… Нет, никакой кровли не было. Мы почти не заходили под восстановленные своды – там была новая кладка, новый камень, там уже не было того великого духа. Прежние колонны теремов в Кноссе были тоже красными – это любимейший цвет русов: красный, значит, красивый – но они были деревянными, они сгорели. Сгорели давным-давно. Важен сам факт – на Крите, каменном острове, где почти нет дерева, русские зодчие в «период старых дворцов» четыре тысячи лет назад и в «период новых дворцов» три тысячи лет назад по заказу русских князей ставили расширяющиеся кверху деревянные колонны, ставили привычные хоромы… Кносский дворец! Да, за тысячелетия там смешалось многое – стили, декор, нравы, языки. Русы не были единственными жителями Крита-Скрытня. На сохранившихся фресках мы видели белокожих, светловолосых людей и темнокожих, черноволосых. Со временем последних прибывало, русов становилось все меньше, они постепенно растворялись в новой этносреде. Так было и в Палестине, так было и в далекой Индии, куда приходили (также волнами) русы-арии, принося свой язык, свои мифы и легенды, свою культуру, и постепенно растворяясь среди местных племен, несмотря на соблюдение кастовости в средах жрецов, воинов и земледельцев. В Кноссе, во дворце князя Мины, я шел по плитам, по которым ступала когда-то нога Ярослава-Геракла (см. статью «Русские боги Олимпа»), сидел на каменной скамье, где наверняка доводилось сиживать и ему – ведь Хараклеос (так переиначили на свой лад «древние греки» нашего Ярослава) совершил один из своих двенадцати подвигов именно на Крите-Сркытне. Это были плиты и скамья подлинные, древнейшие, туда не пускают простых посетителей, которым, кстати, более интересны раскрашенные «новострои». Я прижимался к древнему камню, к превращающемуся в известняк мрамору ладонями – и не ощущал холода. Я чувствовал тепло рук русских воинов и мастеров, тех, кто прикасался к этим камням, кто ступал по ним, кто опирался на них. Дух русов жил в них, он продолжает жить в них и сейчас – в виде сгустков особой, незримой энергии, и надо только настроиться определенным образом, чтобы уловить его, проникнуться им. Дворец Мины стоит далеко от моря в чаше невысоких гор, в пяти километрах от Ираклеона (столица Крита названа так в честь Геракла, т. е. в русской транскрипции город должен зваться Ярославлем). Дворец совершенно не-защищен. У русов той эпохи не было равных соперников на море, недаром египтяне прозвали русов «народами моря» – любой потенциальный враг уничтожался русским флотом еще на подходе к Скрытню. Именно здесь, в нынешнем Кноссе, было найдено чрезвычайно много нынешних экспонатов археологических музеев не только Ираклеона, материковой Греции, но и прежде всего Англии, США, Франции, Германии… Надо видеть эти экспонаты, чтобы понять, кто их создал. Мы часами простаивали перед глиняными уточками, амфорами-кувшинами, братинами, фигурками коров и бычков, украшенных свастиками-солнцеворотами, восьмиконечными и четырехконечными крестами, перекрещивающимися двойными спиралями… Эти формы, эти узоры и знаки, подобных уточек и бычков, вылепленных из глины или вырезанных из дерева, можно увидеть в российских этнографических музеях – традиции сохранялись вплоть до нашего времени. Ковши в форме утиц, казалось, были взяты из Оружейной палаты, братины тоже. И везде и повсюду, практически на каждом изделии древних критских мастеров был запечатлен во множестве типично русский символ плодородия (магический знак, описанный академиком Б. А. Рыбаковым) – ромб с внутренним перекрестием и четырьмя точками в нем – «засеянное поле». Разумеется, могло быть одно, два, десять совпадений. Но сотни, тысячи совпадений во всем и повсюду имеют уже совсем иное название – одна школа, одна традиция, один народ-созидатель. Съемки и работа в музеях стоили нам особой затраты нервной энергии – экспонатов, доказывающих нашу правоту, было во много раз больше, чем наших сил, времени, фото- и видеоленты. Археологическому музею Ираклеона, как и многим другим музеям Крита и материковой Греции вполне можно было присвоить название «Музей русской традиционной народной культуры» или «Русский этнографический музей». Я сейчас ничего не стану писать про обилие солнцеворотов-свастик (исторического символа индоевропейцев на протяжении двенадцати тысячелетий) на керамикой в древней бронзе, дабы не дать повод нынешним «российским борцам с „русским фашизмом“» нагрянуть в греческие музеи и разгромить их полностью. В Греции, на Крите, положение несколько иное, чем у нас, там нет «антифашистских комитетов» и «антифашистских указов», там бесценные исторические реликвии охраняются государством и подлеца, который посмеет поднять на них руку быстрехонько направят в достойное ему место. О свастиках в «античном наследии» надо писать отдельный огромный труд, для помещения же репродукций всех экспонатов понадобятся тысячи объемных альбомов. Что поделать, русский мастер второго или первого тысячелетия до нашей эры ничего не знал про «антифашистов» и старательно, с любовью вырисовывал свой родовой знак-оберег на горшке, так же как русская крестьянка XIX века вышивала тот же оберег на рушнике, а русский иконописец XVII века украшал им орнамент иконы. Не единожды видели мы в музеях Крита, как шумливые и громогласные немецкие туристы, подходя к стендам с изделиями, украшенными свастиками, смолкали, терялись, отводили глаза и быстро уходили. Это и понятно, «мировое сообщество» выработало у немцев по сей части комплекс неполноценности и вины. Но нам надо понять одно – древние ни в чем не виноваты. И чтобы понять это, не надо быть слишком умным, надо просто не быть злонамеренным или дебилом. Впрочем, не только свастики, кресты, символы плодородия, трипольские спирали-двойники и спирали-солнцевороты. Чрезвычайно-часто на изделиях и на камнях, плитах дворцов встречался нам знак «трезубца» – исконно русский знак-тотем, знак «рарога», присвоенный ныне единолично самостийной Украиной. Княжий трезубец на стенах княжих палат в Кноссе, Фесте, Малии… на братинах, на амфорах, на мечах и щитах… Что ж тут такого? А какой еще знак могли ставить русы на своих вещах и на своих постройках? В самом музее стоят два сокола-рарога, высеченные из камня. Там же висят шиты русских воинов с умбонами в форме голов барса-леопарда, по-русски «рыси». Рысь также тотем русских племен с корневой основой «р-с». Рысь, волк, медведь, бык, утица, петух – русские животные. Они и присутствуют на всех стендах… Но об этом надо писать отдельно, много и основательно.

Да, Зевс родился на Крите-Скрытне. Где еще было родиться верховному русскому божеству, куда еще было бежать русским родам-племенам со своих земель, подвергавшихся нападениям варваров – только к своим, только в место надежное, привольное, богатое, укрытное, огражденное синим морем-окияном.

Хорош дворец русов в Кноссе, величественны даже останки его, развалины. И все же большее впечатление на меня произвел меньший по размерам дворец князя Родамата, что выстроен был в Фесте, за шестьдесят с лишним километров от Кноссоса, на южном побережье Крита, омываемом Ливийским морем. В тот день, когда мы работали на его развалинах, солнце палило особенно яростно. Где-то далеко от нас, по побережью, лежали на песке и купались в теплом, ласковом море десятки тысяч отдыхающих. Скорее всего, они даже не представляли себе, что такое критское солнышко в его чистом виде. И все же ни на одну минуту там, на вершине плоского высокого холма, я не вспомнил о прохладных струях. Что-то необыкновенное пропитывало воздух над Фестским дворцом, будто он находился под невидимым колпаком. Не осталось ни единого камня, который мы не ощупали бы своими руками. И если прочие дворцы были пронизаны древним русским духом, напоены им, то этот являлся его средоточием, будто тысячелетия назад был заряжен некий духовный аккумулятор невероятной мощи, а ныне он вдруг начал отдавать вобранное в себя… Да, русы той эпохи умели выбирать места для своих каменных теремов-крепостей – дворцовый холм стоял посреди прекрасной зеленой долины, окаймленной чередой гор, будто в гигантской чаше. Здесь был найден знаменитый Фестский диск, чьи письмена пытались разгадать сотни ученых – разгадать, исходя из романских языков, германских… всех, кроме русского. У них ничего не получилось. – Почему? Потому что, в те времена, когда был создан этот диск (XVIII век до н. э.) никаких романских, германских и пр. языков, как и самих романцев и германцев, вкупе с «древними греками» не было и в помине – они значительно позже отпочковались от русского этнодрева. А вот русский язык, разумеется, не в нынешнем виде, а в более архаичном, был. Гриневич исходил из русского – и ему удалась расшифровка, иначе и быть не могло. Сам диск хранится в музее Ираклеона за стеклом. Мне не удалось прикоснуться к нему руками, потрогать. За сто лет после его обнаружения желающие прикоснуться к нему истерли бы диск напрочь, тут нельзя не согласиться с хранителями музейными. Я долго стоял перед ним, рассматривал письмена, которые смог бы воспроизвести и по памяти, с закрытыми глазами, присматривался подо всеми углами к знакам… Подлинность диска не вызывала сомнения. Почти четыре тысячелетия пролежал он в земле. Но время не стерло причудливых знаков, выбитых русской рукой: «Хотя горести чьи бывшие в прошлом не сочтешь…» Вот так! А нас учили, помнится, что в седьмом веке нашей эры появились племена славянские, дикие, с соломинами в болотах сидели, носа казать боялись… Появились? В седьмом веке?! Сразу десять миллионов?! И ни разу, ни один из бессчетного множества людей русских не задался простейшим вопросом: «как же это сразу десять миллионов могут объявиться? не было! и вдруг – раз, и объявились!» Ни в одной школе, ни в одном ВУЗе не учат, что писал о древнейшей истории русов М. В. Ломоносов, будто и не писал он ничего. Будто не писали о русах до нашей эры А. Д. Чертков, Ф. Морошкин, Е. И. Классен, Ф. Волянский и др. Умалчивают. Великих русских историков!

Зевс-Жив, обернувшись белым быком, (бык – сакральное критское животное, без быка древний рус не представлял своего существования, бычьих голов-ритонов и бычьих фигурок в музеях Крита хоть отбавляй), похитил финикийскую царевну Европу. Финикия – это искаженное «Виникия» = «Венеция» = «Венедия». Финикийцы – венеды-мореплаватели, русы, «народы моря». Вот вам и разгадка генезиса финикийской письменности… русский князь, прообраз бога Зевса, русская царевна (обратите внимание – Европа– именно русская!), Русское Срединное море, заселенное по берегам русами. Все «древние греки», «древние евреи», «персы», «римляне» появятся позже, много позже, потихоньку заслоняя, затирая старших братьев, отцов-русов, присваивая их культуру, их ремесла, часть их языка, вытесняя из Европы (исконной, подлинно русской Европы) на восток, все дальше.

Все изменится, и, возможно, еще через две-три тысячи лет придет в Диктейскую пещеру, где родился русский бог Зевс, другой историк, другой писатель. Пещера останется неизменной – отрешенной, сырой, потусторонней, хранящей свои тайны. Но наверху все будет иначе. Не останется нынешней Греции, скорее всего, не будет и России. Историю станут писать иные народы, и имена наших богов будут для них непонятны и непереводимы. Время уничтожит музеи и их экспонаты. Но развалины дворцов останутся. И дух, пропитывающий их останется, ибо он часть ноосферы Земли, он не может выветриться. И может быть, на какой-то миг откроется этому историку будущих веков тайна земной цивилизации, может, узрит он незримое и ощутит неосязаемое. А может, и нет. Ведь когда мы подплывали к черному жерлу вулкана острова Санторин, гид напомнил нам: «Он спит, давно спит… но он может проснуться.» Три с лишним часа плыли мы по синему, бархатному морю, чтобы увидеть это черное чудовище, этого монстра. А когда приплыли, поняли – нет, человек страшнее, значительно страшнее. Минойская цивилизация древних русов пережила чудовищное извержение Санторина, выстояла. Наша цивилизация гибнет, убивая себя, забывая себя. Мы сами для себя беспощадный и смертный враг, от которого не скрыться ни на одном острове посреди бархатных морей. Да и не осталось для нас больше таких островов.

Капитуляция

Чеченская война проиграна – гнусно, подло, предательски. Полная капитуляция российских войск перед кучкой бандитов не могла бы быть возможной, если бы на стороне этих бандитов не были президент России, правительство, высшие армейские и банковские чины, совет безопасности и прочие, властвующие над Россией.

Совершено чудовищнейшее преступление. Свершился очередной акт в исполинской трагедии. Россию добивают безжалостно и изощренно. Капитуляцией фактически узаконен тот факт, что в России есть два сорта людей: кавказцы, которым дозволено иметь любое оружие и убивать русских, и русские, которых за хранение перочинного ножа бросают в тюрьмы и лагеря. Фактически уже ныне Москвой и Россией правит кавказская мафия – это видит каждый, у кого есть глаза. Через полгода-год Кавказ отделится от России, вырезав всех русских, обитающих пока на исконных казачьих землях, или обратив их в рабов. Следом отпадут (хорошо, если без кровавой бойни) Татария, Башкирия, Удмуртия, Калмыкия, Тува и пр. Но при этом власть в России и Москве не станет «русской», власть останется в руках кавказской мафии, которой уже ныне принадлежат практически все банки, производства, магазины, рынки и т. д., которая полновластно хозяйничает в силовых и исполнительных структурах. Мы стали свидетелями чудовищнейшего геноцида. Мы будем свидетелями еще более страшной трагедии.

Вместе с тем, я склоняю голову перед мужеством чеченского народа, который не щадя своих жизней отстаивает свою Родину. Это, безусловно, подвиг, если смотреть на жизнь с их позиций. И это наша погибель и полнейшее сокрушение России, абсолютная власть на наших землях «мирового сообщества», если смотреть с наших позиций. Да, чеченцы герои. Они не предали своей земли, своего народа подобно русским, добровольно вдевшим головы в рабское ярмо, продавшим честь, совесть, души, тысячелетнюю Державу свою за право быть проститутками, бомжами, торгашами и лакеями. И если для чеченского народа победа в Чеченской войне это высочайший духовный взлет, заряд невероятной силы, который поднимет весь Кавказ. То для нас, смеющих называть себя русскими, все свершившееся несмываемый позор. Сейчас как никогда ясно стало видно, что русский народ прекратил свое существование, осталось безликое, продажное население колонии, которая исключительно по инерции еще несет свое прежнее имя – Россия. И не удивительно, что нынешние русские парни стыдятся быть и называться русскими, они хотят, чтобы их принимали за кого угодно, за татар, прибалтов, за кавказцев, особенно, конечно, за чеченцев, они видят себя во снах и наяву американцами, немцами, итальянцами… только не русскими. Русским быть нынче стыдно, позорно.

Капитуляция свершилась. Российские войска изгнаны из Грозного, из Чечни. Сотни тысяч русских смертей были напрасными – русских ребят убивали в Чечне просто, чтобы сократить поголовье русских, и все. Сотни триллионов рублей и миллиарды долларов, вытащенные из наших карманов, уплыли в Чечню, на Кавказ, бандитам. Еще миллиарды уплывут с благоволения режима. Россию не просто убивают, над ней измываются – гнусно, подло, страшно.

Юрий Петухов, писатель

Юрий Петухов

Бойня

роман-предостережение

Наш постоянный читатель хорошо помнит о злоключениях, выпавших на долю Чудовища, Умного Пака, Гурыни, папаши Пуго, инвалида Хреноредьева, Бубы Чокнутого и других героев и персонажей романа-трагедии «Бойня».

Сейчас мы впервые публикуем главы второй части пророческого романа. Итак, конец XXI века. Резервация «Россия» заключена мировым сообществом под Купол и отгорожена от него Барьером. Восьмерым мутантам удается проникнуть за Барьер, четверо из них погибают. Четверым удается выжить…

часть вторая

Пак Хитрец

Буба словно заведенный бился лбом о мягкую, упругую стену и тихонько выл. Обрубки отстреленных ушей почти не болели. Зато душа болела. Ох, как болела! Ублюдки! Недоумки безмозглые! Кретины, дерьмом набитые! Разве ж они могут понять?! Ни хрена в них, сволочах, святого не осталось! Таких гадов разве ж к покаянию призовешь?! Нет, не будет им прощения, не будет! И весь мир сгорит в геенне огненной! Туда ему и дорога!

Буба поднялся на полусогнутых, отступил на три шага – и бросился головой в стенку. Отскочил и рухнул на столь же упругий и мягкий пол. Минуты две лежал в обалдении. Потом уселся на корточки и снова завыл.

Дверца в стене отворилась беззвучно. И в проеме появился некто лысый и обрюзгший с жуликовато-добродушным лицом сановного человека. За спиной у него маячила тень с крохотным автоматиком. Но обрюзгший махнул на нее вальяжно рукой, и тень исчезла. Сам же он шагнул вперед. И представился:

– Меня зовут Сол Модроу.

Буба Чокнутый не ответил. Но выть перестал.

– Я советник президента по делам зоны… – продолжил было представляться непрошеный гость.

Буба его осек коротко и ясно:

– Ты жид!

– Ну и что? – ничуть не растерялся советник.

– Жиды Христа распяли! – истово выдал Буба.

– Ну и что?

Буба опешил. Он ждал оправданий и извинений. Но их не было – распяли, мол, и распяли, чего тут такого, ежели надо, мол, и тебя разопнем! Все нормально… Буба тихо и горько заплакал.

– Я слышал ваше выступление, э-э, точнее, вашу проповедь. Она потрясла меня! – прочувствованно сказал советник и шагнул еще ближе. – Вы обладаете блестящим даром оратора, вождя…

Буба насторожился. Мягко стелет лысый, жестко спать будет… однако, правду-матку режет, заслушаешься, наверное, не такой уж он и гад, хотя и жидовская, судя по всему, морда. В Резервации, эти олухи безмозглые и знать не знали, что есть всякие жиды, русские, немчура и прочая братия, они там дураки, но он-то все знал, его-то за Барьер отсюда сослали, он разбирается, еще как разбирается, с этими ухо востро держи, эти в миг облапошат! Однако речи лысого Бубе понравились. И он не утерпел:

– Чего ж такого хорошего в дурдом усадили?!

– Ну-у… – советник развел руками и заулыбался, – какой же это дурдом? Клиника! Первоклассная клиника! – Он приложил отекший палец к губам и прошептал как заговорщик. – Скажу вам по секрету, у моего большого друга, миллиардера, между прочим, тут дочурка курс лечения проходит… прелестная девочка!

– Допилась, небось, до чертиков, – угрюмо пробурчал Буба, – вот и проходит.

– Не говорите, – охотно согласился лысый, – нынче молодежь такая, сами хуже чертей. Но… богатым, знаете ли, все дозволено. Они ведь в таких шикарных клиниках могут и всю жизнь свою прожить, в ус не дуя. А мы с вами, – лысый фамильярно, но заботливо похлопал Бубу по плечу, – люди бедные нас тут долго держать не станут, нас упекут в какую-нибудь клоаку, к буйнопомешанным, знаете ли. Как пить дать – упекут! И пропадут пропадом и божий дар, и таланты все, и молодость!

Буба недоверчиво покосился на лысого. В доверие втирается, подлец! Однако упечь могут запросто. В прошлый раз, еще до выдворения в Резервацию, Буба сидел в каком-то вонючем клоповнике с дюжиной психов, один даже придушить его хотел, насилу отбился. А здесь, в одиночной палате… не так-то уж и плохо.

– Не продажный я! – наконец выдал Буба. И насупился.

– О чем речь, – бодро согласился советник, – нам продажные и не нужны. Вы же почти святой! Проповедник вы!

Буба снова покосился на лысого. Тот говорил все верно. А кто ж он, как не святой? Конечно, святой! Да и, к слову сказать, Буба Проповедник звучит получше, чем Буба Чокнутый. Вот ведь хитрый жид! Только святые да проповедники одному Богу служат, зря лысый соломку стелит.

– Не буду я вам благую весть нести, – отрезал Буба, – грешники вы тут и гады. Я гадам не проповедую!

– И не надо! – тут же согласился лысый. – Не надо гадам! Вернетесь к заблудшим овцам своим и наставите их на путь истинный.

– Чего-о-о?!

Буба вытаращил свои безумные налитые кровью глазища и начал мелко трястись, будто собираясь впасть в падучую. Обратно? К овцам, едрит их в бога-душу! Не-ет уж, куда-куда, а обратно к овцам он не хотел! Лучше в дурдоме до скончания века.

– При полной нашей поддержке! – вкрадчиво заверил лысый. И добавил многозначительно, с пафосом: – Им нужен проповедник. И пророк!

Буба Чокнутый надул щеки. Ежели б он мог, шариком воздушным взвился бы под своды. Как верно усек лысый, как правильно, не в бровь, а в глаз. Пророк! Конечно, он пророк, а кто ж еще?! Только понять это могут одни умные люди, такие, как он сам и этот лысый. А тем выродкам, стаду безмозглому разве оценить его по достоинству? Нет! Им лишь бы пойлом накачаться. Ублюдки! Гореть им всем в геенне огненной! А тутошние, забарьерные, зажрались, их проповедями не возьмешь – сытое брюхо к учению глухо! и легче верблюду в игольное ушко пролезть, чем зажравшейся сволочи и гадам всяким… Буба снова скис. И совсем уныло, еле слышно завыл.

– Не нужен им никто, – выдавил он из себя после того, как нутряная боль излилась в пространство, – обалдуи они все!

– Верно, – согласился советник, – обалдуи. И дураки, каких свет не видывал. Но посудите сами, разве они могут быть такими… мудрыми, скажем попросту, гениальными, как вы? Нет! На то она и паства, овцы заблудшие, что дураки и обалдуи. Вот вы им глаза-то и пооткрываете! Вы их просветите и спасете… аки сам новый мессия, аки Иисус Христос новоявленный, снизошедший с небес к этому быдлу, чтобы отделить агнцев от козлищ да и покарать всех… без разбору!

– Без разбору? – отупело переспросил совершенно очумевший Буба. – Покарать?!

– По делам их и воздается, – уверенно и безапелляционно утвердил лысый, – как и предречено было, буква в букву!

– Как и предречено, – эхом отозвался Буба. Он почувствовал ни с того ни с сего, что у него отрастают новые уши. – А я, стало быть, аки Иисус? Это очень верно вы заметили… Только ведь опять бить будут. А вы… – Буба Чокнутый страдальчески закачал головой и скривился, будто лысый его уже смертельно обидел и приговорил к чему-то, умыв руки, – а вы опять же и разопнете!

– Ну зачем же, – Сол Модроу заулыбался плотоядно и игриво, – нынче времена другие, можно и без распятий обойтись. Мы же с вами культурные люди.

Мяса хватило надолго. Две недели грызли, рвали, жевали его, зажимая носы и дурея от мертвечины. Нажравшись, приставали к Охлябине, уминали ее тут же в подполе, по очереди. Марка похотливо щерилась и материлась. Ей нравилось внимание поселковых мужиков, лишь на один миг она утратила благодушие – когда бестолковый Лука, видно, спутав ее с Эдой Огрызиной, вцепился зубищами в жирный загривок, за эту промашку он получил затрещину прямо в лоб и полдня пролежал прислоненным к дощатой пыльной стене. А так все шло на славу.

До тех пор, пока Доля Кабан, разбухший от дармовой жратвы еще больше, вдруг не завопил в истерике:

– Хватит! Зажрались, суки! Зажрали-ись!

– Чего ты? – тихо поинтересовался Тата Крысоед, хватая Кабана за рукав. – Чего тебе еще не хватает?!

Тот вырвался. И пояснил без воплей и визга, но обиженно, сквозь слезы:

– Правды!

– Чего-чего? – проснулась осоловевшая Марка.

– Правды не хватает! – угрюмо и твердо повторил набычившийся Доля Кабан. – Душа остервенела без правды. Болит!

Доходяга Трезвяк на всякий случай отполз поближе к проходу, чтобы в случае непредвиденности какой улизнуть. Однако, дело обернулось иначе. Зараженные Додиной слезливостью, зарыдали в голос Однорукий Лука и Марка Охлябина. Видно, им тоже невтерпеж захотелось правды. Один Крысоед ничего не понимал.

– Какой еще, на хрен, правды? – недоумевал он. И чесался всеми четырьмя лапами. – Совсем охренели!

– Молчи, обезьяна! – осекла его Марка, окончательно разнюнившись. – В тебе души нету, потому и дурак ты такой… Гляди, мужики-то тебя, гаденыша, уму-разуму научат, обезьяна проклятая, ирод ты поганый!

– Сама ты обезьяна! – завопил как резаный Крысоед. – Сама поганая! У мене души побольше вашего будет! Мне тоже – правда нужна. Позарез! Да где ж ее сыщешь-то? Где?!

– В городе, – вдруг глухо и отрешенно возвестил Додя Кабан.

– Чего-о?!

– В город идти надо, – пророчески и истово произнес Додя.

Первой очухалась Охлябина, оглядела себя хмуро и заключила:

– Мне и надеть-то нечего в город… как я пойду, срам один и стыд.

– Дура! – оборвал ее Крысоед. – Мы тебя еще подумаем, брать или нет.

От подобной наглости Охлябина онемела, только налитые глазища выпучила. Соглашатель Трезвяк, почуяв, что жрать его живьем и на этот раз никто не станет, осмелел, подполз на карачках к Охлябине, прижался щекой к тощей груденке и приторно заверил:

– А мы тебя там, в городе, и приоденем, красавица ты наша.

Теперь Марка утратила дар речи от набежавших чувств. Лишь молча облобызала Доходягу Трезвяка.

Вопрос был решен. В город хотели все.

Лупоглазый черненький мальчуган хихикал, поплевывал через зуб, вертел в вытянутой руке чем-то съедобным в сверкающем красками фантике и пялился на Пака.

Тот уже знал, что там под бумажкой. Сладкое! Приторное! Противное! Но все же съедобное. А голод не тетка. Здесь, в этом поганом зверинце, его не кормили. На пропитание надо было зарабатывать самому. Он знал, чего ждет нагловатый малец. Хочешь есть, надо служить. Ну и ладно, ну и черт с ними! С туристами жить – шакалом быть.

Он скривился, потер клешней отбитый при задержании хобот, вжал голову в плечи. Потом опустился на четвереньки и, прихрамывая, прошкандыбал три круга вокруг фикуса в бадье, что стоял посреди клетки. Потом подбежал к решетке, согнул руки перед собою, подобно служащей болонке и принялся подпрыгивать на полусогнутых, умильно заглядывая в глаза мальчугану.

Тот не хихикал. Тот надменно кривил губы.

И когда Пак протянул к прутьям раскрытую, просящую руку, мальчуган быстро убрал конфету за спину, плюнул в протянутую ладонь. И зашелся в оглушительном хохоте.

Пак отвернулся. Он уже не реагировал на насмешки, плевки и тычки. Слава богу, что не швыряют каменьями, что не стреляют из каких-то дурацких, причиняющих острую боль пистолетиков и рогаток. Чего он только не натерпелся в зверинце Бархуса, куда его сбагрили за гроши продажные легавые, сбагрили, разлучив с ненаглядной подружкой, Ледой-Попрыгушкой. Пак страдал, проклиная всех подряд, проклиная свою жизнь горемычную. Голод и обиды доводили его до умоисступления, до истерики, а потом бросали в безвольную вялость. И тогда Паку грезилось родное Подкуполье – серое, гнусное, мрачное, вонючее, безвылазное как омут, но родное. И Пак тихо и надсадно выл. Сволочи! Все они подлые сволочи… а когда-то казались неземными длинноногими красавцами, самим совершенством, ангелами небесными… Туристы!

В этот день он еще трижды «служил». Трижды ему бросали какие-то тягучие и сладенькие резинки, совсем не похожие на еду. Он жевал их, выплевывал. Ругался. Потом он перестал «служить». Забился в угол. И пролежал, не вставая, еще четыре дня. На пятый пришел мужик в серебристом комбинезоне, высек его колючей, оставляющей глубокие раны плетью, а потом впрыснул под кожу какую-то дрянь.

Всю ночь Пак катался по клетке, скрипел зубами, матерился и беззвучно рыдал. Его трясло, колотило, бросало то в жар, то в холод. Уколотое место на заднице адски болело, будто под кожу запихнули крохотную злющую крысу. Кости выламывало из суставов, жилы тянуло в разные стороны, сердце заходилось в бешеной скачке… и вдруг пропадало совсем. Муки были нестерпимы!

К утру Пак оклемался. Но «служить» он не стал и на этот день. Пускай лучше совсем убьют. Он бы и сам повесился – да не на чем было!

Посетителей в этот день оказалось мало, и все они уходили недовольными, отводя душу швырянием в немыслимого урода каменьями, что услужливо были разложены под их руками служителями зверинца. В основном приходила малышня, и потому скрючившийся в своем углу Пак почти не вздрагивал от ударов, он мог терпеть боль и посильнее. Лишь один раз ему засветили острым осколком прямо в затылок с такой силой, что он чуть не полез на стенку – еле сдержался, зная, что любая подобная слабость вызовет целый шквал камней.

Вечером его снова били. И снова кололи. Ночь превратилась в нескончаемый ад. Измученный, истерзанный, трясущийся, бьющийся в судорогах, он плыл в кроваво-черном мареве, проваливаясь в небытие, возвращаясь из него в клетку, посреди которой стоял почему-то согбенный и страшный трехногий инвалид Хреноредьев, глядел из глубоких глазниц пустыми глазищами и что-то нудно вещал голосом Отшельника. Пак ничего не понимал. Хреноредьев проходил сквозь него будто тень и все спрашивал про Чудовище. И Пак отвечал вслух, хриплым дрожащим голосом, что Чудовище сдохло, что сдохли все кроме него, что он тоже желает только одного – сдохнуть!

А утром его выволокли из клетки в стойло, окатили водой, кричали в лицо какие-то угрозы. Потом усадили на принесенный откуда-то стул. И двое шустрых малых в белых костюмчиках и голубеньких галстучках все допытывались от него чего-то, суля горы златые. Пак соображал туго, почти ничего не понимал, мычал неразборчиво, нечленораздельно. Но малые не сдавались, им что-то было очень и очень нужно. Только к концу бесконечной, изнурительной беседы Пак наконец понял: они хотят упечь его обратно, в Резервацию, они дадут жратвы, пойла, наберут ватагу похлеще былой, они дадут железяк и патронов сколько хочешь… и ничего не попросят взамен, ни-че-го! кроме одного – выполнить пару-тройкуих дружеских просьб и малость потормошить сородичей в Подкуполье. Всего ничего!

– Хрен вам, – просипел Пак, теряя сознание, – больше вы меня служить не заставите!

Два дня его откармливали и отпаивали. Тело от этого болеть не переставало, но мозги понемногу прояснялись. Пак начинал соображать, недаром в поселке его называли Пак-Хитрец или Умный Пак, да, он был потолковее многих, даже тут, в Забарьерье, тут они обленились от жирной жизни, мозги паутиной обросли – Пак злобно ухмыльнулся, и старые, растревоженные раны на хоботе заныли, кольнуло в затылке. Эти гады хотят уничтожить поселковых их же руками, не пачкаясь, они хотят стравить их… и не только поселковых, всех… всех в Подкуполье! Сволочи! Но зачем им это нужно? Зачем?! Кто им мешает? Доходяга Трезвяк, который своей собственной тени боится? Или, может, дура Мочалкина? Нет, Мочалкину уже убили, чего ее бояться, и Бегемота Коко убили, и Хреноредьева, и Пеликана Бумбу, и сиамских близнецов-Сидоровых, и безмозглого и безъязыкого перестарка Бандыру, и коротышку Чука, и Волосатого Грюню… ну кому мешал этот несчастный, вечно спящий, одноглазый Грюня – они поубивали почти всех его парней, они выжгли поселок, они не пожалели распятого на трибуне папашу Пуго, родного отца Пака, передовика-обходчика! Но в Подкуполье не один поселок, и не один город, там тьма-тьмущая народу – больного, увечного, горемычного, живущего своей и только своей, проклятой жизнью. Нет! У них есть тарахтелки и громыхалы, у них есть броневики и железные птицы, бросающие с черных небес растекающиеся огнем бочонки, у них есть пулеметы и пушки, у них есть все… пусть они сами убивают несчастный народец. Сами!

Пак рванул цепь, тянущуюся от его ошейника к стене, разорвал ее. И в это время дверь отворилась. Двое дюжих молодцов подхватили его под руки, поглядели на обрывок цепи, покачали удивленно головами. И предупредили:

– Сейчас мы тебя отведем кое-куда. С тобой будет говорить один большой человек. Гляди, урод! Ежели чего…

– Ты у нас на мушке, понял? Шелохнешься – труп!

Пак поглядел на сказавшего последние слова. И понял – этот шутить не умеет.

Комнатенка, куда его привели, была чистенькой и уютной. Пак огляделся, увидал за спиной и по бокам множество ниш, отдушин, решеток и вообще непонятно чего. Прихлопнуть его смогут с любой стороны, запросто. Но ведь еще проще им прихлопнуть его прямо в лоб. Или просто удавить цепью – надежнее и дешевле. Мудрят, сволочи!

Он не заметил, как в комнату проник вальяжный, улыбающийся отеческой улыбкой тип, как он уселся прямо перед ним в огромном мягком кресле и ощерился еще шире, будто был несказанно рад видеть клешнерукого и хоботастого, четырехглазого пришлеца из-за черты, разделяющей миры.

– Мы их примерно накажем, – сказал тип вместо приветствия. – На самого Бархуса уже заведено дело…

– Чего надо?! – грубо перебил улыбчивого Пак.

– Вот это хорошо, – засуетился тот, ерзая и шевеля кустистыми бровями, – это по-деловому, прямо-таки быка за рога. А надо нам с вами наладить вашу жизнь. Тем более, что за вас просит одна молодая особа, вы понимаете, о ком я говорю?

– Понимаю! – отрезал Пак и поглядел на свои трясущиеся руки, они еле слушались его, иначе бы он давно пришиб этого разговорчивого старикана. – Отпустите меня, мы сами разберемся с этой… с особой!

– Отпустим, – поспешно заверил тип, – честное слово советника президента. Подлечим, подкормим, приоденем и отпустим. Только встретитесь вы с ней там, за Барьером. И не сомневайтесь, Леда согласна, она сама заверила меня – с милым хоть на край света! Это будет вашим коротким и полным приключений свадебным путешествием. Туда и обратно. А потом… райская жизнь, хорошая должность, свой домик, куча детишек и пенсия, да-да, вы еще молодой и не думаете об этом, но только приличная пенсия дает человеку… – советник оценивающе поглядел на мутанта, – …полный покой. Вам будут завидовать! А взамен…

Пак передернулся, скривился и опередил типа:

– А взамен надо будет послужить?

– Да, совсем немножко, – не растерялся тот, – не в службу, а в дружбу, как говорят там, у вас в России.

– Где? – не понял Пак.

– Простите, я и забыл, что в Подкуполье вся эта устаревшая национальная терминология давно отжила свой век, да-да, во многом вы опередили даже нас, во многом… и теперь еще рывок, светлое будущее не за горами, мы вам поможем, надо только немножко потрудиться.

– Я видел ваше светлое будущее, – угрюмо вставил Пак, – очень даже светлое.

– Да? И где же это, когда? – не понял советник.

– Когда наш поселок жгли огнем, – пояснил Пак, – было очень светло. Очень! Я чуть не ослеп. Папанька… – он невольно всхлипнул и потупился, – сгорел папанька, заживо!

Улыбчивый тип тут же нахмурился, стал олицетворением скорби.

– Памятник, – сказал он проникновенно, – мемориал, мы возведем мемориал жертвам. И центральной фигурой будет ваш благородный отец.

– Благородный? – переспросил Пак. И вспомнил, как папаша Пуго лупцевал его – беспощадно, почем зря. – Гад он и падла… но все равно жалко!

Советник развел руками. Он ощутил, что еще немного, и этот выродок сломается, главное, не пережать. Но он не знал Умного Пака.

– И ты падла! – прошипел вдруг тот. – Но тебя мне не жалко… И себя не жалко! Я вам служить не стану. Не стану!

Он встал. И увидел, как в глазах у этого самоуверенного старикана промелькнула тень испуга, почти ужаса.

– Ну что вы… – примиряюще пропел советник. И протянул к Паку руки – ладонями вверх.

Где-то за спиной, один за другим, вызывающе громко щелкнули два затвора. Но Пак не слышал этих щелчков, он слышал торжествующий и наглый смех того самого черноглазого мальчонки, он видел его раззявленный рот, который вот-вот сомкнется, из которого вот-вот вырвется тонкая струйка сладенькой от жвачки, липкой слюны. Нет, он не будет больше «служить»!

– Тебя мне не жалко! – процедил Пак, надвигаясь на старикана. – Это ты их убил… Ты!

Две пули вошли ему в спину, прямо в сердце почти одновременно. Третья пробила лобовую кость, отбросила голову назад, сломав шейные позвонки.

Сол Модроу покачал головой и спрятал пистолет в боковой карман. Ему уже предельно надоело возиться с этими выродками. Разом, их надо уничтожить разом, всех до единого! Но политика… есть политика, красно-коричневые во Всеевропейском парламенте поднимут дикий вой, того и гляди «зеленые» переметнутся к ним, народ взбаломутится… конечно, все средства массовой пропаганды в наших руках, но ведь репортеришки эти, продажные, всегда найдется пара-другая щелкоперов-неврастеников, которые ради красного словца не пожалеют и самого отца-президента, поднимут шумиху… жечь их всех! выжигать каленым железом! но рано, пока рано, час еще не пришел, сначала с Резервацией надо покончить, а потом поглядим… политика!

Сол Модроу осторожно пнул мыском лакированного штиблета труп. Готов! Наповал! А ведь интересный был экземплярчик, забавный.

– Ну что ж, дружок, – вслух сокрушился советник, – мы и без тебя обойдемся.

Через два часа, как только стемнело, мертвого Пака, засунутого в толстый черный пластиковый пакет вынесли из «зверинца», сунули в потрепанный автобусик и отвезли на загородную свалку.

– Чучело бы из него набить, – предложил один из двух мордоворотов, волоча труп к чернеющему провалу, – вот бы детишкам забава была!

– Исполняй приказ! – обрубил его мечтания другой. И они, раскачав тяжелый мешок, зашвырнули его подальше. Постояли немного, дождались глухого шлепка со дна исполинской выгребной ямы, вздохнули разом с чувством исполненного долга. И убрались восвояси.

Отшельник не помнил, сколько времени он просидел на невысоком холмике посреди огромной помойки, которой хватило бы на десять тысяч поселков. До его прихода сюда над холмом высилась груда гниющих отходов, мусора и всякой дряни. Он испепелил ее, не доходя двадцати метров, протискиваясь меж остовами железных колесных повозок.