НАРИМАН ДЖУМАЕВ

ЗВЕЗДЫ НЕ ГАСНУТ

РОМАН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

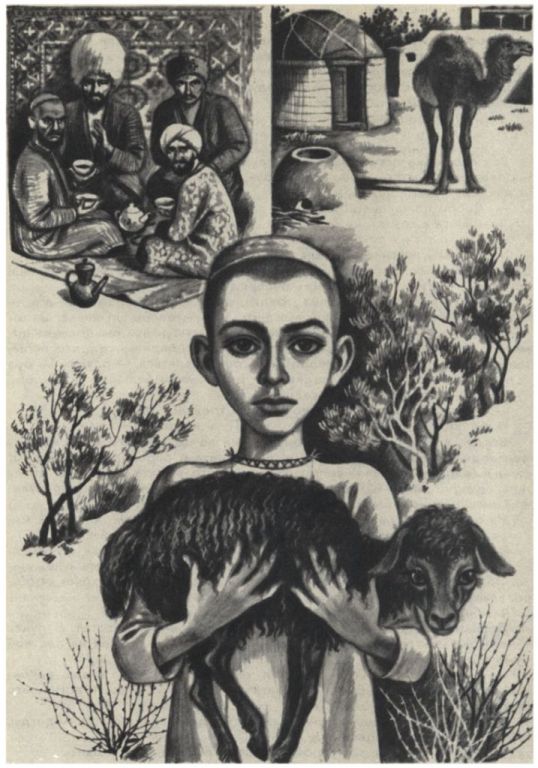

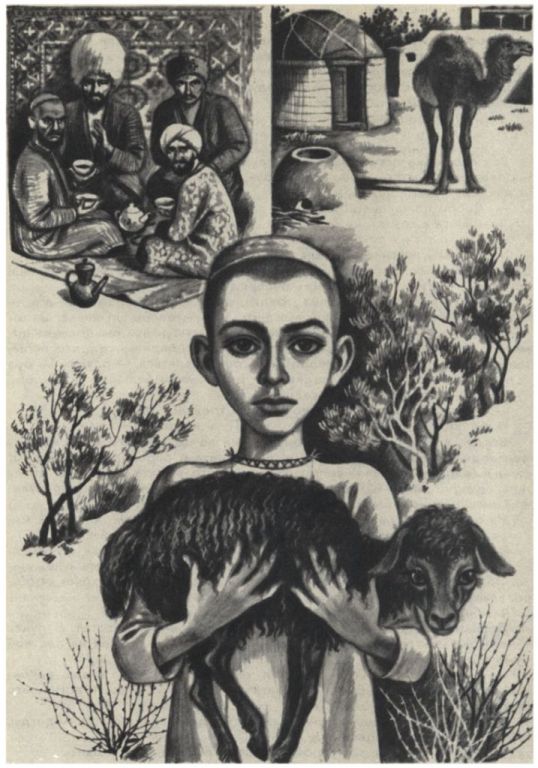

Ягненок… Куда же он подевался, куда исчез? Такой маленький, такой смешной, и такой шалун. Все другие жмутся к стаду, а этот норовит убежать туда, где цветы посвежее да травка посочней. А ведь Айдогды спас его от чабанского ножа раннею весною, когда двух-трехдневных ягнят забивали на каракуль. Усатый чабан уже протянул было волосатую руку, и вот тут Айдогды — сам не понимая почему, — заступился за малыша. Уж больно жалко было отдавать именно его: еле на ногах стоит и смотрит так, словно хочет сказать: защити меня, заступись…

Мальчик шел оврагом, широким, словно русло высохшей реки. Тускло поблескивают валуны, отражая утренний свет, изумрудными брызгами зеленеют сочные травы, замерли кусты. Ни звука.

Да, сейчас здесь покой и тишина. Но какой грохот стоит здесь раннею весной, когда обрушиваются с гор могучие потоки селя, мгновенно возникают ручьи и неукротимо несутся и бушуют, словно спеша насладиться жизнью.

Но где же ягненок? А вдруг он попал в лапы к барсу, спустившемуся с гор, или встретился с шакалом. Или с солдатами. Это еще хуже. Барс выходит на охоту лишь когда он голоден. А солдаты голодны всегда. Ночами лазят они по виноградникам и садам, опустошают курятники. Вот почему дядя Гочак, за свою храбрость прозванный Гочак-мерген

[1], не раз и не два предупреждал подпасков, чтобы держались от солдат подальше.

Айдогды шел по оврагу долго и собрался уже поворачивать, когда в чаще раздались голоса. Первая мысль была — убежать. Но тут он словно услышал слова Гочак-мергена: «Никогда не спеши, особенно в опасности. От беды не убежишь, всегда сперва подумай…»

Он лег на землю и бесшумно пополз через заросли тамариска. Чем-то пахло таким… неприятным, чем солдаты смазывают свои сапоги. Айдогды осторожно выглянул из-за валуна и чуть не вскрикнул — прямо перед собой он увидел блестящее голенище. Просто рукой подать, так близко стоял этот человек. Айдогды узнал его. О, это был важный начальник, эбсир! Вот уж кто никогда не улыбался, вот кого боялись больше, чем любого солдата. Когда он с надменным видом шел по улице, казалось, будто он недоволен, что для него не расстелили ковер.

Голенище блеснуло и исчезло. И тогда стало видно солдат. Они стояли в строю у подножья холма. Эбсир, начальник, что-то крикнул и поднял руку, и тридцать винтовок, подчиняясь этому крику, стали медленно подниматься… подниматься… и Айдогды увидел: на вершине холма стояли двое. Двое пленников со связанными за спиной руками. Они еле стояли на ногах, поддерживая друг друга.

Раздалась короткая, как лай, команда, и винтовки недружно, вразнобой брызнули огнем. Айдогды показалось, что небо сейчас упадет на землю. Он закрыл глаза, но все равно видел этих двоих людей, что стояли, прижавшись друг к другу, и глядели перед собой бесстрашно и гордо. Неужели их могли убить? Ведь всякому, кто слушает сказочников, кто знает преданья о богатырях и героях, известно, что пули их не берут.

И он открыл глаза. Конечно! Так оно и было! Пленники были невредимы, а эбсир стоял, схватившись за грудь, словно пули, предназначавшиеся пленникам, попали в него самого. Так и должно было случиться, именно он должен сейчас упасть и издохнуть, как бешеная собака.

Но он не падает. Как же это? Он не падает, эбсир, не падает и не умирает. Он кричит на солдат, а они, тридцать человек, такие высокие и здоровые, стоят перед ним и молчат. Да ведь каждый из них может одной рукой взять тощего эбсира за шиворот и сбросить в овраг. Почему же никто этого не сделает? Почему они подчиняются ему так безропотно? Неужели бабушка верно говорит, что даже самый могучий богатырь становится слабее ягненка, когда стоит перед начальником…

А может быть, этот эбсир колдун? Или палач?

Каждую ночь бабушка рассказывает новую сказку, и почти в каждой — или колдун или палач. Но у бабушкиных палачей — усы до ушей, толстые, топором не отрубишь, а эбсир безус. И глаза у палачей красные, кровью налитые, а у эбсира — голубые, чистые.

Но бабушка рассказывала еще и о том, как все сторонятся палачей и какое одиночество ждет их. Их ждет всеобщее презрение и ненависть, с ними никто не дружит, в гости их не зовут, и никто к ним не ходит, и жениться они не могут, потому что кто же отдаст свою дочь замуж за палача, и вот, рассказывала бабушка, некоторые из них не выдерживают своего вечного одиночества и продают душу нечистой силе, только для того, чтобы быть похожими на обычных, на нормальных людей, И наверное, этот начальник, что кричит сейчас на солдат, он тоже такой и продал свою душу.

Эбсир выкрикнул короткое слово, и снова грянули, выплюнув огонь, винтовки. Гром выстрелов заставил содрогнуться горы, небо, почернев, упало на землю, и Айдогды видел и запомнил навсегда, как схватился за сердце, улыбнувшись, молодой пленник и упал.

* * *

Кто был богаче всех в ауле? Конечно, лавочник Мурзебай. А кого больше всех уважали? Гочак-мергена. Потому-то и сидел он в доме Мурзебая на почетном месте. Сидел и смотрел на Айдогды, который рассказывал о пропавшем ягненке и о том, что он видел.

— Значит, говоришь, что солдаты выстрелили, а те, двое, так и остались стоять и пули их не брали? Видно, и впрямь до того наслушался ты бабушкиных сказок, что и сам стал сочинять не хуже…

— Я не сочиняю… видел своими глазами.

— Ничего ты не видел. Кто поверит такой чепухе? Никто не поверит. Значит, и болтать нечего, — наставительно поучал Мурзебай.

— А болтать и сплетничать — великий грех, — подхватил Сахиб-мулла. — Ибо сказано: «Длинный язык укорачивает жизнь».

— Ты понял? — спросил Мурзебай, и мальчику показалось, что в это мгновенье все посмотрели на него — и Гочак-мерген, и Мурзебай, и мулла, и еще один гость, в красивой каракулевой шапке, который за все время не проронил ни слова.

От стыда Айдогды предпочел бы провалиться сквозь землю. Самые уважаемые люди аула считают его лжецом и сплетником! Такого он не ожидал. Может, он заслужил упрек в нерадивости или даже лености, но лгать — этого за ним не водилось. Ему было невыносимо стыдно. «Я не врал. Не соврал ни слова. Я все это видел собственными глазами», — хотелось снова крикнуть ему, но язык не слушался.

Повернувшись, он молча вышел на веранду. Лучше было бы ему погибнуть, как те двое, чем выслушать такое. Огромный хозяйский пес Акбай потерся о его ноги.

— Они стояли как герои, и пули их не брали, — донесся до него голос Мурзебая. — Какая ерунда… Нет таких героев, которые не трепетали бы перед смертью.

— Это были большевики, — раздался голос, которого Айдогды никогда раньше не слышал. Очевидно, говорил тот, в каракулевой шапке. — Это очень опасные люди. Они хотят бедных сделать богатыми, а у богатых отнять их богатство.

— Они просто сумасшедшие, — выкрикнул Сахиб-мулла.

— Эти двое могли бы остаться в живых, — сказал незнакомец. — Но они предпочли умереть, чем отречься от своих убеждений. Не следует об этом говорить, иначе они могут прослыть героями.

— Не верю, — стоял на своем Мурзебай. — Не верю я в этих героев.

— А я верю в героев, — послышался голос Гочак-мергена. — И мальчику я верю тоже. Он никогда не врет.

Огромная тяжесть скатилась с души Айдогды. Гочак-мерген, самый меткий стрелок в округе, самый сильный и самый храбрый мужчина в ауле, поверил ему. Да, он не врет. Все было так, как говорил сейчас Гочак-мерген, — герои существуют. Они существуют всегда, как небо и звезды. Ты слышал, Акбай!

Пес толкнул Айдогды широким лбом и тихо заскулил.

* * *

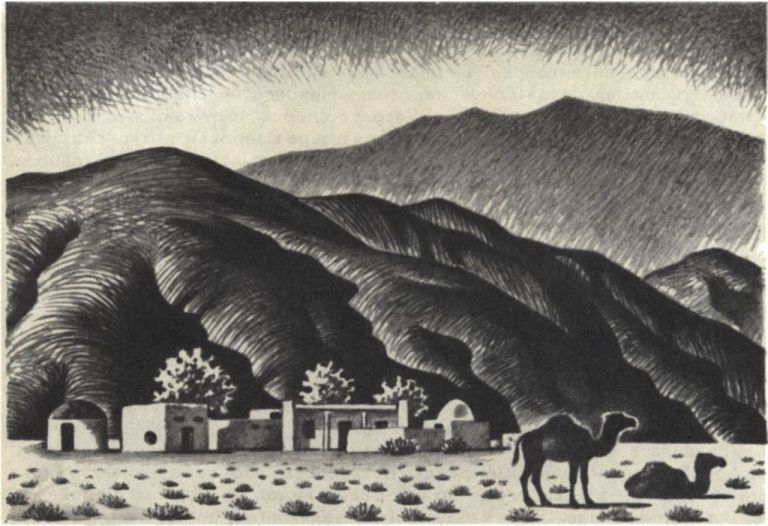

Куда ни бросишь взгляд — везде барханы, однообразный простор песчаных волн.

Осел все трусил меж барханами и трусил, и никакая сила не могла заставить его подняться на вершину. Что ж, осел вовсе не глуп, гряду обойти куда легче, да только снизу ничего не увидать. Айдогды пришлось слезть с осла и самому взбираться наверх. Серые барханы тянулись во все стороны до самого горизонта. Уж не заблудился ли он? С пустыней шутки плохи; немало было случаев, когда погибали, заблудившись, даже старые чабаны. Правда, с ним был осел… но каким бы умным он ни был…

— Можешь ему доверять, — напутствовал мальчика хозяин осла, — он хорошо знает дорогу. Только не мешай ему, не сбивай с пути. Сиди себе спокойно в седле.

И все-таки было страшно. Ведь в какую сторону ни посмотри, всюду серые волны песков сливаются с серым небом. С самого рождения Айдогды привык видеть небо, южная сторона которого всегда опиралась на высокие горы, а северная — простиралась над безграничным простором степи. А сейчас…

Но тут раздался могучий рев. Осел, до тех пор терпеливо и даже понуро стоявший у подножья бархана, вдруг встрепенулся и взмахнул хвостом, словно хотел пристыдить Айдогды за недоверие и сказать: «Не бойся, Айдогды. Смелей. Я знаю дорогу. Не беспокойся и спускайся вниз».

А как хорошо сейчас в горных ущельях! Какие там пастбища! Только в этом году там пусто. Никто не погнал туда скот, никто не отважился — можно и жизнь потерять, и стадо. Басмачи, говорят, появились. Богатым что — объединили свои стада в одну большую отару и наняли в чабаны двух человек с винтовками. Только разве это чабаны? Вот и вышло, что вся работа легла на подпасков, а те, с винтовками, просто охраняют стадо…

Барханы, и снова барханы. Застывшие гребни песчаных волн, без границ, без берегов. Неужели им нет конца?

Но как-то вдруг, внезапно над мягкими песчаными буграми возникли знакомые очертания Копетдага. Горы росли и росли, и все выше и выше становились они, грозно вздымаясь над землей.

Луна еще не взошла, но звезды залили мир своим серебряным светом.

Впереди показалась темная громада. Это были развалины старинной крепости — страшное место, где, по слухам, обитал чудовищный дэв. Многие утверждали, что даже видели его. Это был страшный великан, и женские груди свисали у него до самого живота. Он боялся солнечного света и отваживался выходить из своего мрачного логова только с наступлением темноты.

Бабушка, которая знала все на свете, рассказывала, что крепость эта построена в незапамятные времена, когда люди даже не были еще мусульманами, а поклонялись огню. Были тогда враждовавшие между собой духи света и духи тьмы. Так вот, одного из этих духов тьмы, злого дэва, и заключили тогда в темницу, и с тех пор он отбывает здесь свой срок заключения, которому нет конца, потому что каждый луч солнца, который коснется его, удлиняет этот срок. Поэтому только ночами может выходить этот дэв на стены крепости пугать запоздалых путников. Много ходило в ауле страшных историй о таких встречах, и уж конечно, лучше было обогнуть крепость.

И Айдогды похлопал осла по шее, поворачивая его на обходную дорогу. Но осел не обратил на это никакого внимания. Он шел прямо на страшную крепость. Айдогды спрыгнул на землю и, обхватив теплую, потную шею, попробовал повернуть осла влево. Все было напрасно.

— Ты упрям, как осел! — И мальчик со злостью ударил осла в крутой бок. — Проваливай! Убирайся куда хочешь.

Осел замахал хвостом и снова засеменил к крепости.

Оставаться одному было еще страшнее. Пришлось пуститься вслед. Будь что будет. Айдогды вцепился обеими руками в седельную луку и закрыл глаза. И сразу увидел дэва — огромного, лохматого. Мороз пробежал по спине. Черным чудовищем надвигалась мрачная стена; из расщелин, в которых днем торчали безобидные верблюжьи колючки, сейчас, сверкая, искрились чьи-то злые глаза. Вот что-то зашуршало… шевельнулось. Айдогды задрожал и почувствовал, как волосы на его голове стали дыбом.

— Да открой же глаза…

Прямо на дороге, поглаживая голову осла, стоял носатый человек.

— Чего ты дрожишь? Испугался? Разве я такой страшный?

Айдогды помотал головой. Но он дрожал и ничего не мог с собой поделать.

— Я знаю тебя. Ты пасешь овец у Мурзебая, верно? Я тебя видел возле железнодорожного моста.

Мурзебай — Айдогды слышал это не раз — презрительно обзывал рабочих-путейцев голодранцами. «Не подходите к ним, — говорил он, — ибо они продались неверным». И этот, носатый, такой же. Он неверный, а значит, тоже злой дух.

— Ну что ты дрожишь, браток. — У незнакомца был ласковый голос. — Небось чертей боишься, дэвов? Эх ты… Пора тебе становиться мужчиной, посмелее быть. Смелых боятся сами черти…

Из темноты донесся топот конских копыт. Незнакомец вздрогнул.

— Я должен исчезнуть. Ты не видел меня, ладно? Мы еще встретимся…

И он исчез, словно растворился во мраке.

Всадники появились со стороны железной дороги.

— Эй, баранчук, кель мунда!

[2] — крикнул один, и мальчик узнал эбсира, того самого. — Твоя видел человек?

Айдогды уже не дрожал. Он даже забыл, что находится у стен страшной крепости. И о дэвах не думал.

— Не понимаю, — протянул он.

Эбсир взглянул на второго всадника в красивой каракулевой шапке. Айдогды узнал и его: это был молчаливый гость Мурзебая. Он задавал вопросы по-туркменски.

— Ты не видел где-нибудь здесь чужого человека?

— Видел, — кивнул Айдогды.

— Как он выглядел?

— Такой… с большим носом. Обут в русский чокай.

— Куда он шел?

— Я видел его у железной дороги. А шел он в сторону Каахка.

Топот коней еще не затих, когда незнакомец так же бесшумно, как исчез, появился рядом.

— А ты напугал меня. Я уже подумал, что ты… Ну ладно, браток, не хмурься, приходится быть готовым ко всему. — И он спрятал в карман тускло блеснувший предмет. — А тут еще чертова нога…

* * *

Три дня прогостил Яйлым-ага — так звали незнакомца. Бабушка ставила ему примочки на распухшую ногу, Яйлым-ага скрипел зубами и улыбался. На четвертую ночь он ушел, но многое успел услышать от него Айдогды.

Сколько всего знал этот человек! Казалось, он может сразу ответить на любой вопрос. Он говорил: люди делятся на богатых и бедных. Богатые живут в роскоши, а бедные работают на них от зари до зари. Разве это справедливо? Вот потому-то бедные и поднялись на борьбу. Наступает последний, решительный бой. А когда бедные победят, тогда не будет ни бедных, ни богатых. И будет справедливость — одна для всех. И жизнь будет прекрасна, потому что все будут честно трудиться.

А потом он говорил и о революции во всем мире, после которой во всех странах тоже наступит справедливость и все люди будут жить в мире, как одна семья.

— Но чтобы это время наступило скорее, — сказал Яйлым-ага, — надо много знать. И тебе надо учиться грамоте. А то какой же из тебя боец революции.

Так он сказал, прощаясь. А потом ушел в ночную мглу. И Айдогды, глядя ему вслед, долго еще стоял под светом бесчисленных звезд и думал, что теперь он тоже много знает. Знает, что надо делать, чтобы поскорее наступила повсюду справедливость. Надо учиться, чтобы хитрецы не смогли его обмануть. И еще он знает, что за равенство, за счастье людей надо бороться.

«Есть мудрые книги, в которых все об этом сказано, — вспоминал он слова Яйлым-аги. — И хотя муллы заодно с богатыми, заодно с баями, учиться грамоте пока придется у них. А когда мы победим, мы откроем школы, в которых настоящие учителя будут учить всех, кто захочет».

Трудно было поверить в такое, и Айдогды не поверил бы, если бы об этом говорил кто-то другой, не Яйлым-ага.

…Школа была неподалеку. Когда Айдогды вошел, Сахиб-мулла совершал омовение. Ноги у него были безволосые и совсем белые.

— Обучите меня, почтенный.

Мулла смерил его взглядом.

— Зачем тебе это?

— Я хочу знать буквы. Хочу читать книги.

— Стремиться к тому, что не нужно, — грех. — В голосе муллы звучало осуждение. — У каждого в этом мире свое ремесло, свое место и своя судьба. Чабан должен пасти овец, земледелец сеять, а читать книги должен мулла. Каждому аллах определил его судьбу, и уйти от нее нельзя. Ты понял меня?

То же говорила и бабушка. «То, что совершается в этом мире, предопределено заранее. Лист на ветке — вот что такое человек. Весной зеленеет и наливается силой, летом страдает от зноя, осенью вянет и желтеет, а зимний злой ветер срывает его и уносит в небытие».

Так твердила бабушка, а теперь и мулла. Но ведь Яйлым-ага говорил совсем другое! «Судьба человека — в его собственных руках, — сказал он. — Да, жизнь коротка. Тем постыднее прожить ее рабом».

Вот ведь как…

* * *

Отара двигалась по жнивью. Солнце поднялось уже выше гор, а в мешочке, который мать повесила Айдогды на шею, не было еще ни единого колоска. Здесь уже прошли хошачи

[3], а после них нечего было делать даже сусликам.

Алабай трусил рядом. Внезапно шерсть на его загривке поднялась, и он глухо зарычал. Что бы это могло значить? Но не успел Айдогды подумать об этом, как из-за развалин на полном скаку появились всадники. Тут было чего испугаться. Солдаты! Только зазевайся, и недосчитаешься нескольких овец.

Передний всадник осадил коня.

— Живее отсюда, понял! Загоняй овец в развалины, сейчас начнется бой…

Конь заржал и встал на дыбы. На фуражке всадника сверкнула красная звезда.

— А вы не знаете случайно, где Яйлым-ага?

Но всадник уже был далеко. Он догонял своих товарищей, а потом они все поскакали к железной дороге.

И тут где-то громыхнуло, словно гром, хотя небо было чистым. Айдогды загнал стадо в развалины, велел Алабаю сторожить овец, а сам полез на полуразрушенную башню. И оттуда увидел клубы дыма, словно горел огромный стог сухой колючки. Но горел железнодорожный мост, и это удивило Айдогды: мост был каменным, а разве камень горит?

А от моста мчались конники — те, с красными звездами. Но как мало их было по сравнению с теми, кто, размахивая обнаженными шашками, мчались им вслед! Вот-вот догонят краснозвездных, и они упадут под ударами сабель…

— Нет! — закричал Айдогды и закрыл глаза, а когда открыл, то увидел, как белые — так называл врагов Яйлым-ага — осаживают коней, пытаясь повернуть назад, потому что в арыке, в засаде, оказалось, сидели красные. Некоторые всадники с разгона проскочили арык, и теперь их стаскивали с коней, и вот уже они стоят, подняв руки и умоляя о пощаде.

Сверху было видно, как красные цепь за цепью стали приближаться к железной дороге. Вот встают, бегут, ложатся, снова встают. Но не все. Некоторые остаются недвижимы, и сердце у Айдогды сжалось.

Их было много, лежавших на земле неподвижно…

А мост все горел, заволакивая небо клубами черного дыма. Стрельба усиливалась, и снаряды с воем проносились над самой головой Айдогды.

Со стороны Каахка подошел эшелон и остановился у взорванного моста. Из вагонов посыпались солдаты, побежали вдоль железной дороги; некоторые залегли на насыпи, другие побежали к мосту, волоча по земле рельсы и шпалы. Но снаряды стали рваться рядом с вагонами, и вот уже загорелся один, а за ним еще один.

И уже на всем огромном пространстве кипел бой. Тысячи людей, стреляя, перемещались в разных направлениях. Громыхали пушки, четко строчили пулеметы. Сверху Айдогды было видно, как, погибая, падали бойцы, он видел раненых, которые пытались отползти с поля боя, — над ними склонялись санитары. Все это было страшно и непонятно. Нет, не такой виделась Айдогды война, не такой он себе ее представлял. Не видно было ни героев-великанов на белых конях, ни поединков богатырей. Все было проще. Проще и страшнее.

Бабушка говорила, что богатыри совершали свои подвиги, сражаясь лицом к лицу, в честном, открытом поединке. А тут бойцы умирают, не видя того, кто несет им смерть. Как же так? И кто виноват? Краснозвездные? Выходит, это они нарушают древние воинские обычаи? Но ведь и враг спрятался: как же идти на него в открытую, на верную смерть? А как бы поступил он сам?

Вырвавшаяся из-за холмов лавина краснозвездных конников решила исход боя…

* * *

А вечером, пригнав отару, Айдогды недосчитался годовалого барашка. Что тут было! Как скандалил владелец барашка, как он кричал. И неизвестно, чем все это могло закончиться, если бы не Гочак-мерген.

— Ты чего кричишь? — тихо сказал он. — Благодари аллаха, что пропал

всего один баран. А что бы ты делал, если бы все стадо погибло. А так вполне могло быть, если бы овец не отогнали в развалины. Айдогды молодец, настоящий джигит. Ты его еще благодарить должен, а пропавшего барашка считать жертвой аллаху.

Гочак-мерген был явно возмущен, и хозяину ничего не оставалось, как согласиться, что это аллах забрал у него пропавшего ягненка.

Поутру на улице послышался топот множества копыт.

— Эй! Айдогды! Выйди-ка.

Яйлым-ага! Айдогды сразу узнал его голос. Да и сам Яйлым-ага мало изменился — и нос был таким же большим, вот только глаза… Раньше такие добрые, они сейчас смотрели остро и зло.

— Это ты вчера пас свою отару возле развалин?

Почему Яйлым-ага разговаривает так сердито? Да на нем просто лица нет. И другие всадники смотрят на него с тревогой.

— Яйлым-ага, что случилось?

Вместо ответа Яйлым-ага достал из хурджуна голову барашка. Он держал ее левой рукой, а правой вытаскивал из кобуры револьвер.

— Товарищи! Среди нас оказался вор. Тот, кто крадет, позорит революцию, позорит всех нас.

Все замерли, а один из бойцов, рыжеватый парень, побледнел так, словно вся кровь из него ушла.

— Этот вор будет расстрелян…

И Айдогды решился.

— Никто не крал барашка, — сказал он звонким в тишине голосом. — Я сам его отдал.

Глаза Яйлым-аги яростно впились в лицо мальчика.

— Айдогды! Я верил, что ты не лгун.

— Я не лгу, Яйлым-ага. Этот барашек — жертвоприношение аллаху. Можешь спросить у хозяина. Он сам так сказал.

Яйлым-ага по-прежнему смотрел мальчику в лицо. Рука его, сжимавшая револьвер, побелела от напряжения. Затем он отвел взгляд и спрятал револьвер в кобуру. У него был вид человека, избежавшего большого несчастья.

— И все-таки ты сказал неправду, Айдогды. Но раз ты настаиваешь, я должен тебе верить. Своими словами ты спас от смерти вот его… — и Яйлым-ага кивнул в сторону рыжеватого парня, — ты спас его ценой своей лжи. И все-таки никогда, даже под страхом смерти не говори неправды. Тот, кто борется за свободу, должен быть чист, как воды копетдагского родника. Обещаешь?

— Обещаю, — сказал Айдогды.

Вся площадка перед лавкой была забита народом. Люди смотрели недоверчиво, настороженно. Мурзебай, выбравшись из толпы, протянул командиру сачак

[4] с хлебом.

— Добро пожаловать! Мы рады уважаемым гостям.

Яйлым-ага смотрел на Мурзебая в упор, без всякого уважения.

— Что-то ты не похож на бедняка. А от богатых я хлеба не приму.

Мурзебай искренне обиделся.

— Зачем так говоришь, командир? Не бедный я, это верно. Но я и не богач. Я трудящийся, то есть посередине.

— Что-то не похож ты на трудящегося, — отрезал Яйлым-ага. — Жаль, что нет у меня времени выяснить это. А теперь слушайте. Отныне и навсегда устанавливается Советская власть, и все вы должны помогать ей всегда и во всем. Но должен предупредить: тех, кто попытается нам вредить, кто попробует сопротивляться, — раздавим без всякой пощады. Точно так же, как мы разгромили белых.

Яйлым-ага повернулся к всадникам.

— Эскадрон, слушай мою команду! Стройся!..

И вот уже конники скрылись вдали. Путь их лежал на запад.

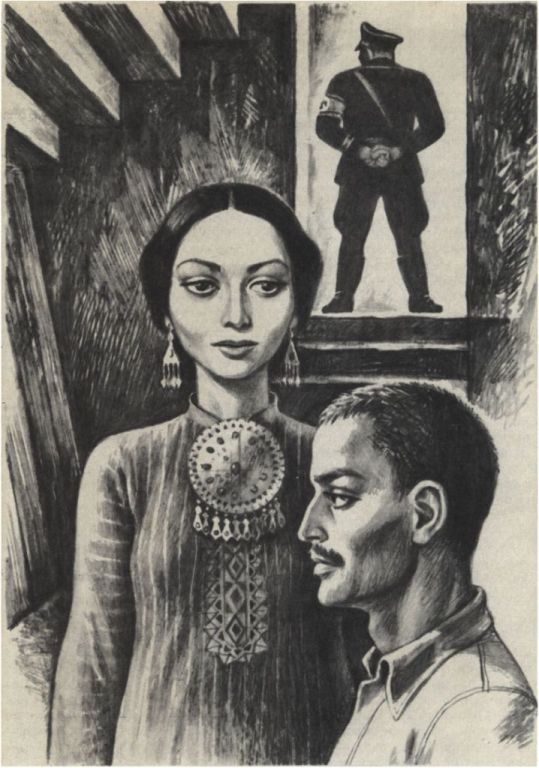

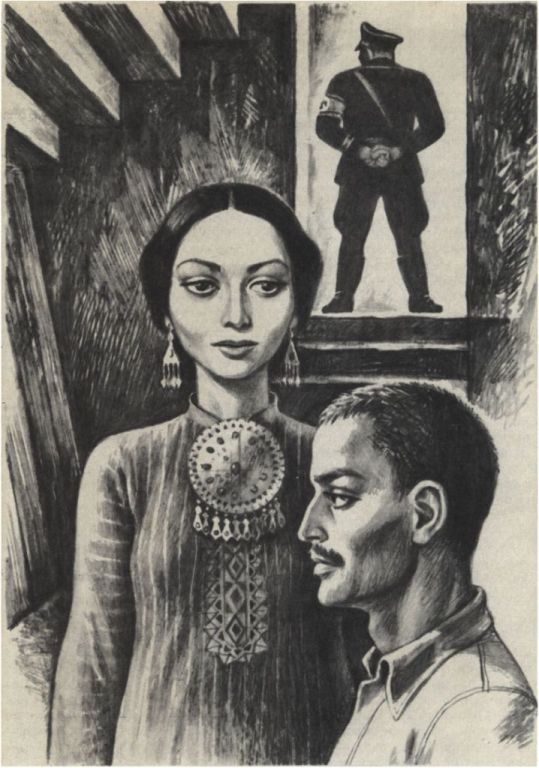

Вскоре в аул прибыл уполномоченный из центра. Его сопровождал переводчик. Айдогды не поверил своим глазам: переводчиком был тот самый человек, который сопровождал белого эбсира в ту ночь, когда чуть не поймали Яйлым-агу. Только теперь вместо красивой каракулевой шапки на нем была кожаная фуражка.

На открытой веранде, айване, было людно. На самом почетном месте сидел белобородый аксакал по имени Каджар-чапык. Рядом с ним — уполномоченный, а за ним — переводчик в кожаной фуражке.

— Уполномоченный, — говорил Каджар-чапык, обращаясь к нему, — мы поняли тебя. Мы поняли, чего хочет новая власть. Она хочет, чтобы во главе села стоял человек, который зарабатывает себе на жизнь собственным трудом. Так?

Переводчик что-то тихо сказал уполномоченному и встал. В руках у него была фотография размером с ладонь, напечатанная на плотной бумаге.

— Принято решение, — объявил он, — переименовать ваш районный центр. Теперь он будет называться Гинцбург — в честь погибшего героя революции.

Карточка переходила из рук в руки. Когда она дошла до Айдогды, мальчик невольно вскрикнул:

— Это же он! Он, тот герой, которого расстреляли солдаты.

Наступила тишина.

— Ты не можешь его знать, — внушительно сказал переводчик. Он хотел казаться спокойным, но глаза выдавали волнение. — Ты не мог знать или видеть товарища Гинцбурга. Он был комиссаром Казанского полка. Говорили, что он попал в плен тяжело раненным, а потом был расстрелян, но никто не знает, как это случилось и где.

Уполномоченный внимательно слушал.

* * *

— Ты действительно узнал его? — спросил Поладов, показывая Айдогды фотографию.

— Яйлым-ага, я видел это. Своими глазами. Белые расстреляли его.

— А среди карателей ты никого не узнал? Сарыбекова, например, не видел? Ну, переводчика этого?

— Н-нет, не помню его.

— А ты не спеши… вспомни хорошенько. Может, все-таки он был там? Этот человек мне подозрителен.

Поладов напряженно смотрел на Айдогды. Похоже, ему очень хотелось услышать: «Да, был».

— В дальнем конце среди зарослей стояли какие-то люди… но я не мог разглядеть их.

— Постарайся вспомнить, Айдогды. Это очень важно. Я уверен, что Сарыбеков был там. Нам известно, что он служил у белых. Сарыбеков из богатой семьи.

— Если он был у белых, почему вы его не арестуете?

— Он хитер. Говорит, что специально был заслан к белым. А те, кто могли бы это подтвердить, погибли в боях. Мы пока не можем доказать, что это не так. Но ему не доверяем. Поэтому о нашем разговоре никому ни слова. Я думал, ты поможешь мне в разоблачении врага. Но ты мне не помог.

— Яйлым-ага! Ты же сам сказал, чтобы я говорил только правду. Даже под страхом смерти.

— Кстати… сколько овец у Мурзебая? — спросил Яйлым-ага.

— Было триста.

— Было? А теперь?

— А теперь пятьдесят. Остальных он продал.

Не знал и не ведал Айдогды, к чему приведут его слова…

Вскоре мальчика позвал к себе Сахиб-мулла.

— Ты хотел учиться? Так и быть. Я научу тебя читать и писать. Благодари за это Мурзебая, хотя своими необдуманными словами ты причинил ему большой вред.

Место Айдогды было на самой дальней скамье, рядом с другими новичками, только что приступившими к ученью. Но мальчики, которые должны были сидеть с ним рядом, пересели на другие скамьи. Никто в классе не разговаривал с Айдогды, словно его вообще не было, а если он к кому-то обращался, от него молча отворачивались.

После занятий Сахиб-мулла велел ему задержаться.

— Кажется, ребята обижают тебя, Айдогды?

— Да, почтенный.

— Ты сам виноват в этом. В том, что люди отворачиваются от тебя. Тебя считают доносчиком, а это самый большой грех.

— Я ни на кого не доносил.

— Ты оклеветал такого замечательного человека, как Мурзебай. Ты наговорил на него Поладову, и теперь на твоего односельчанина будет наложен огромный штраф.

— Но я…

— Твои оправдания только уличают тебя. Разве Поладов не спрашивал тебя о том, сколько овец держит почтенный Мурзебай?

— Но ведь я сказал правду. Откуда я мог знать, что овцы Мурзебая где-то скрываются?

— Правда бывает разной, мальчик. Видишь — ты сказал правду, а человек из-за твоей правды пострадал. Подумай: не лучше ли, чтобы неправда приносила пользу, чем правда, от которой людям становится плохо? Ты, конечно, знал Шихли-кузнеца?

— Того, что хоронили на прошлой неделе?

— Того самого. Так вот: он был давно уже болен неизлечимой болезнью. Никто об этом не знал, только я. И что ты думаешь, я пришел к нему и сказал: ты должен умереть? Нет. Три года я подбадривал его, и это давало ему надежду на выздоровление, давало силы для борьбы с болезнью. А если бы я по твоему примеру сказал ему правду?

— Я не хотел никому причинять зла…

— Меньше говори, больше слушай. Особенно когда говорят люди, которые старше тебя. И тогда в следующий раз ты крепко подумаешь, прежде чем станешь рассказывать кому попало все, что ты случайно знаешь. Иначе не миновать тебе беды.

Мягкая пыль, целый день накалявшаяся под солнцем, была еще теплой. С темного неба, среди покоя, опустившегося на горы и долины, равнодушно смотрели мерцающие звезды на босоногого мальчика, который одиноко брел по пустынной и пыльной улице.

«Все отвернулись от меня, — думал Айдогды. — Все, кроме Сахиб-муллы. Раньше я думал, что он недобрый, а он ласково говорит со мною. Наверное, он и правда хочет мне добра. Наверное, он прав и надо уметь молчать. Ведь недаром говорит пословица: «Сказанное слово не проглотишь».

Запах плова, казалось, ударил не в нос, а прямо в мозг. Уже два дня, как Айдогды ел только мешанину из ячменных отрубей пополам с кормовой тыквой, которую варила мать. Чего бы он только не дал, чтобы съесть сейчас не мяса, нет — об этом он и не мечтал, — но хоть кусочек хлеба.

Айдогды повернулся и побежал, побежал изо всех сил, и все равно ему казалось, что запах плова, который варили сейчас во дворе у Мурзебая, гонится за ним по пятам. Он выбежал из аула и упал в клевер.

Ночной воздух гудел от насекомых. Звезды, перемигиваясь, поверяли друг другу небесные тайны. Звезды были далеко-далеко, и, конечно, они не могли разглядеть мальчика, а если бы даже и могли, то что он для них?

Как непонятно устроен мир. Почему одни обречены на голод и мучения, а другие блаженствуют? Почему он мечтает о куске хлеба, а Гарахан, сын Мурзебая, живет себе припеваючи, не зная никаких забот?

Книги были тяжелые, в кожаных переплетах.

Айдогды взял одну, украшенную позолоченным орнаментом, стер с нее пыль и бережно положил на полку. Взял другую. От старости переплет из толстой кожи потрескался, да и во всем остальном она тоже была непохожа на книгу с золотым орнаментом: строчки неровные, буквы неодинаковые. Эту книгу Сахиб-мулла принес вчера с базара. Он смотрел на нее нежно, почти с любовью. «Махтумкули, — сказал он, — великий Махтумкули».

Как много было книг у муллы. Целый сундук. И он прочел их все, от первой до последней. Счастливец! Любая строка готова открыть ему тайну, в любое время он может разговаривать с мудрецами, с самим Махтумкули!

И Айдогды мечтательно рассматривает эти строки. Непостижимо далек от него их смысл, дальше, чем звезды в небе. Но как знал он названия некоторых звезд, так знал он уже и некоторые буквы. Вот «элип» — гордо стоящий знак. Если он попадет в середину слова, то у него появляется хвостик, а в большинстве случаев над «элипом» или под ним проводится черточка — ограничение.

Буква, стоящая отдельно, — просто знак.

Буква вплетается в букву — образуется слово.

Слово становится возле другого слова — и вот уже образуются строчки, имеющие смысл. Какое это поразительное чудо!

— Если будешь старателен и послушен, через три-четыре года сможешь читать книги и ты, — обещал ему Сахиб-мулла.

В школе произошли с недавних пор изменения. Исчезли прутья для наказания, да и сам Сахиб-мулла, или почтенный, как его надо было раньше величать, теперь назывался учителем. По новому закону он обязан был всех обучать бесплатно…

* * *

Огромной железной птицей кружил над аулом аэроплан. Но теперь Айдогды уже не пугался его, как испугался в прошлом году, увидев впервые. Тогда ему показалось, что на него летит дракон из самых страшных бабушкиных сказок. Теперь он с интересом смотрел, как двукрылый аэроплан проносится в небе, оставляя за собой белый след. Это были листовки, которые, кружась, опускались на землю.

Айдогды поймал одну. На белой бумаге бежали непонятные строчки. Он дал себе слово, что еще усердней будет заниматься в школе, — тогда в следующий раз он сможет сам прочитать то, что написано на небесной бумаге.

Впрочем, он узнал это много быстрее. На следующий день из районного центра приехали люди в кожаных фуражках, которые называли себя работниками просвещения.

Арчин объявил жителям аула:

— Сейчас выступит товарищ Поладов. Он прочитает воззвание.

— Товарищи! Трудящиеся! Сотни лет угнетали вас. Долгие годы вы лишены были возможности учиться, — так начал Яйлым-ага, держа в руках листовку, одну из тех, которые вчера разбрасывали с воздуха. — Царизм старался развратить народ. Его представители насаждали лихоимство и взяточничество, они и сами грабили вас и приучали вас к сутяжничеству, лжи, воровству; они старались привить вам пороки, чтобы вами было легче управлять. Братья-мусульмане! Неужели вам не надоело жить в вечной темноте, в вечном рабстве? Если надоело — тогда открывайте школы. Не верьте людям, которые говорят, что простому человеку знания вредны. Это уловки богачей, врагов народа. Они нарочно хотят держать вас в рабстве и темноте. Если каждый грамотный мусульманин научит сто мусульман чтению и письму — пройдет немного лет, и у нас будут уже свои общественные деятели, свои учителя, которые помогут нам полностью освободиться от всякого гнета. А потому, братья-мусульмане, мы призываем вас, призываем всех вас — помогите нам. Помогайте нам открывать школы. И посылайте в эти школы своих детей, потому что в них — наше будущее…

После митинга Поладов заметил в толпе Айдогды и позвал его.

— Ты ведь учишься в школе?

— Учусь, Яйлым-ага.

— А кто у вас учитель?

— Сахиб-мулла.

— Бичует ли он пороки старого общества?

— Нет, — сказал Айдогды. — Он теперь никого не бичует, теперь даже прутьев в школе нет.

Все вокруг засмеялись, Айдогды обиженно подумал: «Чего тут смешного?»

— Я спрашиваю тебя не об этом. Я спрашиваю: разоблачает ли он баев и прочих вредителей?

На уроках в школе Сахиб-мулла ни о чем подобном не говорил, и Айдогды ясно понял, что стоит ему сказать правду, учителю несдобровать.

— Ты что молчишь, Айдогды?

— Я… я уже выучил много букв!

— Я тебя спрашиваю о твоем учителе. Что говорит он вам на уроках про старую и про новую жизнь?

Айдогды стоял молча, потный и красный.

— Молчишь, значит, — презрительным голосом сказал Поладов. И отвернулся от него.

— Кто здесь бывший мулла Сахиб?

Сахиб-мулла отделился от толпы.

— Слушай внимательно, учитель Сахиб, — сказал Поладов и пальцем уперся Сахиб-мулле в грудь. — Отныне ты служишь трудящимся. Даю тебе ровно год сроку. Перевоспитайся. Забудь о том, что ты был муллой, и стань настоящим красным учителем. И говори своим ученикам правду о новой власти, не то плохо, очень плохо тебе будет. Понял?

Невидящий взгляд Поладова скользнул по лицу Айдогды…

«За что презирает меня Яйлым-ага, — думал мальчик, медленно бредя по улице. — Он хотел, чтобы я сказал что-то плохое о своем учителе. Но я не могу, не могу. Пусть он раньше был муллой и угнетателем, но теперь-то он никого не угнетает. Он старается быть хорошим, и мне он желает добра». И тут Айдогды спросил себя: вот Яйлым-ага отвернулся от него при всех, а Сахиб-мулла был с ним ласков — кто же ему больше нравится, на кого он хотел бы быть похожим? И тут уже не было никакого сомнения — конечно, он хотел бы быть таким, как Поладов.

Но теперь, наверное, Поладов никогда не будет с ним разговаривать.

Если бы хоть кто-нибудь знал, как тяжело было на душе у Айдогды! Эх, стать бы птицей, улететь бы отсюда в неведомые края. А может, убежать в город? Говорят, что для тех, у кого нет дома, там построили огромный дворец. Но можно ли даже думать о том, чтобы бросить маму и братьев? Как плохо человеку, когда он не знает, как ему жить дальше. Не знает, как жить и что ему делать.

* * *

Сельское кладбище помещалось на огромном оплывшем холме. Старики говорили, что на этом кладбище испокон веков хоронили жителей аула. «Прах всех наших предков покоится в этом холме». Мысли о смерти мало беспокоили Айдогды, хотя не было дня, когда бы он не проходил мимо холма. И все же нет-нет да и задумывался он об ограниченности человеческой жизни. И всякий раз он вспоминал слова, сказанные однажды Поладовым: «Любому из нас жизнь дарована единожды. И жить надо так, чтобы не стыдно было встретить свой последний час».

Поладов… Давно уже Айдогды не слышал о нем. Ходили слухи, что его отправили учиться в Ташкент. Что ж, каждому свое. Яйлым-ага будет большим человеком, а он, Айдогды, как ему и написано на роду, станет дайханом. Вместе с братьями засеял свою землю пшеницей, скоро созреет урожай, половину которого придется отдать за долги, потом снова потянутся долгие дни ожидания…

Молча глядел древний холм на юношу, который с серпом в руках проходил мимо. Сколько уже таких юношей видел он за минувшие столетия? Сколько таких серпов — только не железных, а бронзовых, лежало в нем под слоем земли, сколько людей мог бы он вспомнить, всех этих безвестных тружеников, пахавших здесь три, и четыре, и пять тысячелетий тому назад. Ибо когда-то здесь был город Намазга, едва ли не более древний, чем любой город в нашей стране. Намазга! Свидетель сотен тысяч рождений, свидетель сотен тысяч смертей. Эта земля и этот холм, опоясанный когда-то могучими стенами, видели, как бушевали вокруг людские страсти, они были свидетелями ликования победителей и отчаянья побежденных. Всегда люди говорили о справедливости и всегда убивали друг друга, хотя всегда верили в своих богов и ради них шли на смерть. Сначала они верили солнцу и луне, потом справедливейшему Зороастру, потом шли на гибель, защищая свою древнюю веру от завоевателей-арабов, а потом снова гибли, защищая ислам… И что же? Значит, все повторяется снова и та же участь ждет вот этого паренька с железным серпом в руке, который однажды поверил фанатику с красной звездой на фуражке, новому апостолу новой веры, которая, как и все прежние, обещает равенство и справедливость? Неужели и ему придется быть обманутым и нет ничего нового под луной и небесами, а есть только то, что было всегда, — сильные и слабые, богатые и бедные, и мальчику придется выбирать между бедностью и богатством, между господством и подчинением?

Но мальчик верит — справедливость и равенство должны победить. Рабство — позор, и человек не имеет права его терпеть, а свобода — в руках самого человека, — вот во что он верит, этот мальчик по имени Айдогды.

«И пусть верит», — думает старый холм, и снова сладкая дрема тысячелетий окутывает его. Надо верить. Ибо без веры в справедливость своего дела невозможна жизнь на этой древней земле.

* * *

Кто это несется там, вдали, вздымая пыль? Юноша вгляделся и ахнул: Яйлым-ага! И вот уже Поладов соскочил с коня, ронявшего пену и грызшего удила.

— Ну, здравствуй, Айдогды!

— Здравствуйте, Яйлым-ага.

— Во-первых, я тебе не Яйлым-ага, а товарищ Поладов. Как идут дела в землепашестве?

— Ничего, Яй… товарищ Поладов.

— А теперь второе. От имени Советской власти я вручаю тебе, товарищ Тахиров, комсомольский билет. Держи.

И Поладов протянул ему толстую бумагу, сложенную вдвое. «Союз молодых коммунистов» — напечатано было на обложке.

— Как первого комсомольца в вашем ауле, товарищ Тахиров, я назначаю тебя руководителем комсомольской ячейки. Задача ячейки — поднять трудовую молодежь на классовую, беспощадную борьбу против чуждых элементов. Понятно?

Совсем не было Айдогды понятно, что он должен делать. Бороться? Но с кем? И против кого? И что такое «комсомольская ячейка»? Как ею руководить?

Вопросов было множество, он задал один, самый важный:

— Что должен я делать?

Поладов жадно затянулся папиросой. Он сел на корточки и показал на дохлого кузнечика, которого тащили куда-то неугомонные и деловитые муравьи:

— Надо служить общим интересам, как это делают муравьи. Меньше думать о собственном благополучии и всей душой ненавидеть дармоедов и тех, кто хочет обмануть народ. Не жалея жизни, надо бороться за общее дело и Советскую власть. Ну, прощай.

И Поладов ускакал, взметая пыль.

А Айдогды остался стоять на дороге с комсомольским билетом в руке. Как молниеносно, как непостижимо меняется все в жизни. И часа не прошло с той поры, когда он радовался своим несложным делам, тому, что расплатился с долгами, тому, что купит братьям новую одежду; еще стояли у него перед глазами мешки, полные зерна. И вот — все изменилось. Он посмотрел на комсомольский билет. Он посмотрел на землю — муравьи еще тащили кузнечика. Да, так. Так же, как муравьи, не зная страха, сражаются против чужаков, так и он, Айдогды Тахиров, должен сражаться против тех, кто хочет обмануть народ. Так сказал ему товарищ Поладов.

А Поладов в это время был уже далеко-далеко. На взмыленном неутомимом коне он скакал к аулу Хивабад. И там он должен создать комсомольскую ячейку. Кому, какому хивабадскому Айдогды Тахирову сможет он доверить комсомольский билет?

Ни днем ни ночью не знал Поладов покоя. Вернувшись в свой район после окончания в Ташкенте двухгодичной партийной школы, он надеялся найти в районе большие перемены. И он действительно нашел их. Но не все, далеко не все перемены радовали его. Советская власть укрепилась и прочно стояла на ногах, это верно. Но то, что к ней за это время сумело примазаться немало чуждых элементов, — это тоже было верно. Во всех аулах открылись школы? Это так. Но главное в них — политическая подготовка учителей — равна нулю. И что самое худшее — огонь классовой борьбы у многих сменился тягой к спокойной и тихой жизни, а кое-кто из коммунистов даже попал под влияние нэпманов.

С этим мириться нельзя, и пока он, Яйлым Поладов, жив, он этого не допустит. Надо бороться. Надо вовлекать в борьбу молодежь, доверять ей, руководить ею, с ее помощью создать новые кадры партии и без страха разоблачать все, что ей чуждо.

Без устали носился Поладов по аулам. Его видели в долинах, его видели в горах. И везде находил он тех, кому мог доверить будущее, и всюду, где он побывал, оставались молодые парни с комсомольскими билетами в руках и жаждой справедливости в сердце.

* * *

Сельсовет находился позади лавки Гарахана Мурзебаева, в старом глиняном доме. Бывший батрак Гулджан, выбранный сельским арчином, каждый день исправно приходил сюда и терпеливо сидел за голым столом до захода солнца. Секретарь сельсовета, сам Гарахан, не торопясь составлял списки хозяйств. Он медленно водил ручкой по гладкой бумаге, отделывая каждую букву, словно рисовал картину.

Инспекторы, время от времени наезжавшие из райцентра с проверками, не могли нарадоваться на прилежного председателя и его помощника.

Особенное впечатление производил на всех лозунг, висевший перед входом в сельсовет. На красной материи очень красивым почерком было начертано:

МНОГОСТРАДАЛЬЦЫ ВСЕГО МИРА — СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Айдогды впервые переступил порог сельсовета. Он ни за что не стал бы заходить сюда, если бы не комсомольский билет в кармане. Там, где за красной ширмой «многострадальцев мира» в качестве представителей власти сидят сын лавочника и байский лизоблюд, — ему, Айдогды Тахирову, делать было нечего. Но товарищ Поладов приказал ему бороться против тех, кто «не наш», а кто был более «не наш» в ауле, чем эти двое?

И Айдогды резко толкнул дверь сельсовета. Он вошел, не поздоровавшись, готовый к схватке. Но схватки не получилось, потому что Гулджан мирно дремал за столом, а Гарахан не обратил на вошедшего никакого внимания. Тогда Айдогды достал комсомольский билет и припечатал его к столу прямо перед носом Гулджана. От неожиданности арчин подскочил на стуле и вытаращил глаза.

— Это что такое? — спросил он, моргая и вытирая слезящиеся глаза.

— От имени Советской власти товарищ Поладов назначил меня главным комсомольцем!

Гулджан не на шутку испугался.

— Кем-кем тебя назначили?

— Не бойся, арчин, — подал голос Гарахан. — Айдогды сам не знает, что плетет. Комсомолец — это не должность. Это что-то вроде… — он пошевелил в воздухе толстыми пальцами, — ну, словом, это те, кто должен помогать настоящим членам партии. А сами они — не настоящие, что-то вроде слуг…

Тут Гулджан немного успокоился, поняв, что Айдогды, похоже, не покушается на его должность. «Но поскольку, — подумал он, — его знает сам Поладов, раздражать его не стоит».

— Ладно, — сказал он, принимая важный вид. — Говори, чего ты хочешь, Айдогды. Если скажешь что-нибудь дельное, мы тебя, конечно, поддержим.

— Товарищ Поладов приказал мне разжечь огонь классовой борьбы против дармоедов и богачей!

— Верно, — сказал Гулджан. — И мне он тоже говорил — надо, мол, бороться с богачами. Только где они, богачи. Сам знаешь, не стали они ждать. Убежали за границу, через горы.

«Это правда, — вынужден был признать про себя Айдогды. — Многие богачи действительно ушли через горы. Но кое-кто остался, и первый — Мурзебай».

И едва он успел об этом подумать, как дверь отворилась и в сельсовет, словно в собственный дом, не торопясь вошел Мурзебай. Как всегда, небрежным кивком головы он ответил на приветствия, затем, так же не торопясь, сел на стул, стоявший между столами председателя и секретаря, и достал из кармана кителя газету.

Гарахан отложил ручку, поднял голову и почти неслышно кашлянул. Мурзебай вопросительно посмотрел на него.

— Вот этого Поладов назначил комсомольцем, — сказал Гарахан и пренебрежительно ткнул пальцем в сторону Айдогды.

Мурзебай поднял толстые брови. Новость его явно заинтересовала.

— Поздравляю, Айдогды, — сказал он, словно увидев его впервые. — Поздравляю. Что же ты теперь будешь делать? Ведь не просто же так тебя назначили.

В голосе его звучало нечто похожее на уважение.

— Мы будем уничтожать и истреблять всех богачей и тунеядцев, — каким-то чужим, не своим голосом ответил юноша и, повернувшись, направился к выходу. В душе у него все кипело от того пренебрежения, с которым Гарахан тыкал в него пальцем. «Обязательно надо разыскать Поладова и получить точные указания, что делать», — решил он.

Но Поладова он не нашел — тот еще мотался по аулам — и обратился к Лукманову, председателю райисполкома.

— А, это ты, Айдогды Тахиров. Входи. Я узнал тебя. Ты — тот самый мальчик, который видел казнь Гинцбурга. Чем могу помочь?

— Товарищ Поладов велел мне раздувать огонь классовой борьбы. Я готов бороться, товарищ Лукманов, но не знаю, что должен делать.

Лукманов подошел к нему, и Айдогды ощутил на своем плече его сухую горячую руку.

— За нашу с тобой свободу погиб замечательный герой. Мы поставили памятник Гинцбургу. Мы назвали его именем поселок. Его имя навсегда останется в истории революции. Но самый великий памятник ему — это те молодые борцы, которые продолжают его дело. Такие, как ты, Айдогды. А что до дел… сколько комсомольцев в вашем ауле?

— Я пока что один.

— Вот видишь. В народе говорят: «Одинокий всадник и пыли не поднимает». Надо сколотить ячейку из твоих сверстников.

Они говорили еще долго.

В тот же день, вернувшись, Айдогды вызвал из дома на улицу своего давнего приятеля Бабакули и вручил ему комсомольский билет.

— С этой минуты, Бабакули, мы с тобой вместе будем бороться за счастливую жизнь всех бедных и обездоленных. Ты теперь — член комсомола, молодой коммунист.

— Но я не хочу быть коммунистом, — сказал Бабакули и протянул комсомольский билет обратно.

— Почему это не хочешь?

— Потому, что эти твои коммунисты хотят вводить новую религию —

коммынизм. Все будет общим — и дома, и постель, и даже жены…

— От кого ты мог такое услыхать?

— Гарахан говорил.

— Гарахан, как и его отец, — наши враги. Не верь классовым врагам, Бабакули. Для того нас и объединяют в комсомол, чтобы мы боролись с Такими, как Гарахан и Мурзебай.

— В эту игру я с тобой не играю, Айдогды. Ты и сам знаешь: свяжешься с Мурзебаем — добра не жди.

— Значит, ты из-за подлого страха согласен терпеть байский гнет? Ты хочешь, чтобы мы всего достигли без твоей помощи? А не стыдно тебе будет в той счастливой жизни? Ничего не скажешь — хитер — постоишь в стороне, пока мы будем погибать в тяжелой борьбе, а потом придешь на все готовое? Нет уж, Бабакули, так не пойдет. В классовой борьбе такое правило: кто не с нами, тот против нас.

И он вытащил из кармана револьвер, блеснувший вороненой сталью.

— Видишь это? Мы сильнее Мурзебая и тех, кто с ним. За нами — могучая опора — все правительство, а в руках у нас — оружие. Чего же ты боишься?

— Дай мне подумать, — взмолился Бабакули. — Я не могу так, сразу. Я тоже буду с вами — только попозже…

— Бабакули, друг! Нет времени ждать. Подумай сам — тебе дай время, другому дай время, третьего подожди… если каждый будет увиливать от дела, значит, вы все, такие же бедняки, как и я, вы бросите меня одного, чтобы я один из всего аула бился за наше общее дело. Разве так поступают настоящие друзья?

Было видно, как борется с собой Бабакули. Он раскрывал рот, чтобы произнести что-то, и снова замолкал, не сказав ничего. Но потом, решившись, махнул рукой:

— Я с тобой, Айдогды.

Узнав об образовании в ауле комсомольской ячейки, Мурзебай усадил своего сына за стол.

— Пиши: «Заявление в комсомольскую ячейку. Прошу принять меня в члены комсомола. Хочу нести вперед красное знамя мировой революции. Я вырос в простой трудовой семье. Наемной силой в хозяйстве никогда не пользовался». Написал? Теперь подпишись. И пригласи к нам в дом своих новых друзей. Накорми их пловом. И не спорь с ними, что бы они тебе ни говорили. Понял?

На следующий день Гарахан пригласил к себе домой Айдогды и Бабакули. Не успели они опуститься у сачака, как перед ними появилась большая деревянная миска с пловом. От плова шел такой соблазнительный запах, что у гостей закружилась голова. Бабакули сглотнул слюну.

Гарахан пододвинул гостям тазик — предложил помыть руки.

«С чего бы ему так стараться для нас? — подумал Айдогды. — Раньше он и внимания не обращал на таких, как я или Бабакули, а теперь и пловом угощает, и на руки воду льет…» Что-то здесь было не так.

И он спросил напрямик:

— Зачем ты нас позвал, Гарахан?

Гарахан достал с полки бумагу.

— Вот мое заявление о вступлении в комсомол. Отныне мы, как говорится, единомышленники. Вы комсомольцы, и я тоже. Ведь я уже давно состою на большевистской службе, тружусь для Советской власти. Давайте угощайтесь, а протокол я напишу позднее.

— А что это такое «протокол»? — настороженно спросил Айдогды.

— Ну, это запись, что было собрание и вы меня приняли в ячейку.

— Но ведь мы тебя еще не принимали. Что же ты будешь записывать. Это ведь просто обман.

Гарахан было вспылил, но потом сдержался.

— Айдогды! Ты… зачем ты так грубо говоришь со мной? Мы ведь теперь будем делать одно дело. — И он протянул руку к миске с пловом.

— Смотрите, остынет. Берите, угощаю от души.

Бабакули потянулся было к плову, но Айдогды схватил его за рукав.

— Подожди, Бабакули. Ты слышал, Гарахан просит провести собрание. Хочет, чтобы мы приняли его в ячейку комсомола. Это надо обсудить.

Гарахан снова улыбнулся через силу.

— А вы что, против? Не хотите, чтобы я к вам присоединился?

— Твой отец — самый богатый человек в ауле. Как же мы будем тебя принимать, если комсомолец — первый враг богача?

— Но я-то не богач. Я работаю в лавке. Я труженик, как и вы.

— А сможешь ты пойти против дармоеда-лавочника, против своего отца?

И тут Гарахан не выдержал. Глаза у него округлились и губы задрожали от злости. Забыв, что говорил ему отец, он закричал срывающимся голосом:

— Ты моего отца не задевай, грязный ишак! Давай выметайся отсюда. А в комсомол я вступлю и без тебя.

У дверей Айдогды остановился.

— Вот теперь ты похож сам на себя, Гарахан. Заговорил своими словами. Ты, видать, привык обзывать людей в своей лавке. Но я тебя предупреждаю — теперь этого не будет. Если еще раз кого-нибудь обзовешь ишаком — получишь по заслугам.

— Плевать я на тебя хотел. Да и что ты можешь сделать?

Айдогды не торопясь вытащил из кармана наган. От ярости он даже стал заикаться.

— Н-не пожалею н-на тебя пули.

У Гарахана отлила от лица кровь, и оно стало белей муки. Не говоря ни слова, он сел и протянул дрожащую руку к миске с пловом.

* * *

А на следующий день в сопровождении милиционера, приехавшего из районного центра, чтобы арестовать его, Айдогды отправился в город.

— Ты обвиняешься в попытке убить секретаря сельсовета Гарахана Мурзебаева, — сказал ему следователь. — Признаешь себя виновным или нет?

— Я сказал, что если он не перестанет обзывать людей ишаками, то застрелю…

— А если бы он и действительно обозвал тебя?

— Застрелил бы.

Следователь посмотрел на него с удивлением.

— Вон ты какой. Ладно, подпиши вот это. — И он протянул ему протокол допроса. — Только подумай еще раз.

Следователь спрятал подписанный протокол в ящик стола, поднялся.

— Айдогды Тахиров! За попытку убийства представителя Советской власти ты привлекаешься к уголовной ответственности…

И Айдогды оказался в тюремной камере. Он не мог прийти в себя. Ему казалось, что все происходит не наяву, а в дурном сне, что вот сейчас он проснется, откроет глаза и наваждение исчезнет.

Но наваждение не проходило. В решетчатое окошечко душной сумрачной комнаты проник трепещущий солнечный лучик — свидетельство того, что сейчас за стенами камеры яркий день. Слышно было, как скрипели телеги и доносился невнятный шум людских голосов. Нет, это был вовсе не сон!

И тогда Айдогды понял, что он натворил. Товарищ Поладов вручил ему комсомольский билет, а товарищ Лукманов доверил боевое оружие. А он? Взял и угодил в ловушку. Теперь богачи могут радоваться — ведь следователь сказал, что ему придется отсидеть в тюрьме не меньше пяти лет. Эх, Айдогды, какой же ты все-таки болван. Какой из тебя комсомолец? Какой из тебя человек? Если твои учителя-большевики перестанут тебе доверять, они будут правы. Ведь ты не смог оправдать их доверия. Как посмотреть им теперь в глаза?

Если оценивать проступок Айдогды по мерке тогдашних дней, «преступление» его было смехотворным. Еще кипели бои с басмачами, еще контрабандисты легко и беззастенчиво переходили границу, еще сильны были богачи, рассчитывающие на скорый возврат былых времен, еще лилась кровь. На этом фоне происшествие в далеком ауле могло остаться вовсе не замеченным. И тем не менее именно оно стало искрой, попавшей в бочку с порохом. Именно этот случай сжал до предела пружину упорной борьбы между руководителями района.

Сарыбеков, заведовавший теперь райфинотделом, любил становиться в позу преданного защитника законности. И прокурор и судья, не говоря уже о других районных руководителях, начинали побаиваться его, и даже на более высокое начальство нападал он в своих жалобах, обвиняя всех в недостаточной бдительности и послаблениях нарушителям закона и бюрократам.

Узнав, что Поладов распорядился освободить Айдогды из-под стражи, Сарыбеков позвонил в райком партии и потребовал, чтобы созвали бюро райкома.

— Тахиров грубо нарушил закон и должен ответить со всей строгостью, — настаивал он на бюро.

— Сын лавочника обзывает комсомольца грязным ишаком, — взорвался Поладов. — Разве можно спускать такое?

— Для этого и существует суд, — холодно и не глядя на Поладова отвечал Сарыбеков. — Если каждый мальчишка будет, когда ему вздумается, хвататься за наган, никакого закона быть не может. А там, где нет закона, — там анархия.

— Законы изданы для того, чтобы установилась справедливость. Что идет на пользу народу — то законно. Мне странно, товарищ Сарыбеков, что ты так горячо защищаешь обиженного байского сына. А может, это и не странно. Мы все знаем — большинство бедняков только-только одолевает начала грамотности, большинство же грамотных пока — среди зажиточного слоя. И при помощи некоторых защитников им удается обходить законы, направленные против них. В Арап-Кале работала комиссия, во главе которой был как раз Сарыбеков. И что же? Комиссия не обнаружила в Арап-Кале ни одного богача. Ни одного! По «закону», который представлял Сарыбеков, там нет богатых. Хотелось бы послушать, как он объяснит нам этот случай. А пока среди нас живут и действуют такие защитники законности, которые играют законами, как игрушкой, нельзя забывать о классовом чутье. И такое чутье есть у бедняка Тахирова. Кстати, не припомнит ли товарищ Сарыбеков, на чьей стороне был этот паренек, когда я прятался от беляков в развалинах старой крепости, а Сарыбеков помогал меня ловить?

Давно, давно уже Сарыбеков ждал этого вопроса и давно приготовился к ответу.

— Я помню этот случай, товарищ Поладов, — спокойно проговорил он. — И вы знаете, я тогда не перевел слов этого неосторожного мальчика. Ведь он сказал, что видел вас. Представляете, что сделали бы с ним белые, чтобы узнать правду?

— Логично. Только забыл ты, товарищ Сарыбеков, что вы поскакали именно в ту сторону, куда указал Айдогды. А я этого не забыл…

— В промахе Тахирова частично виноваты мы все, — сказал после паузы Лукманов. — Этот случай и нас научит немалому. Тахиров молод, неопытен, горяч — простой, малограмотный крестьянский парень. У него еще мало силенок для самостоятельных действий. Но он всей душой и помыслами предан революции. И революция совершалась для таких, как он. Он хочет работать, и мы должны оказывать ему и тысячам таких, как он, всяческую помощь. А судить его не за что, и делать этого мы, конечно, не будем.

А по аулу ползли слухи:

— Айдогды сослали в Сибирь.

— Говорят, лет десять дадут ему.

— Да, с Мурзебаем свяжешься, рад не будешь…

Сплетники наслаждались. Эджегыз молча вытирала слезы, кляня злую судьбу.

Плакала мать; ядовитыми змеями, шипя, расползались слухи, а виновник всего этого, Айдогды, весело и бодро шагал по пыльной дороге к родному аулу. В кармане — наган, а на ногах — непривычная, новая, почти невесомая обувь — ботинки. Идешь по горячему песку как ни в чем не бывало.

Ботинки ему выдали в райкоме комсомола. Там и накормили, потом объявили выговор, потом долго объясняли, что и как он должен делать. И это радовало Айдогды — ведь ему снова доверяли!

…Заслышав шаги, с лаем выскакивали на улицу собаки, но, узнав Айдогды, весело виляли хвостами. Мальчишки, игравшие в пыли в альчики

[5], забывали про игру и с завистью смотрели ему вслед. Весть о возвращении Айдогды птицей пролетела по аулу, и все больше людей выходило посмотреть на того, кто, по слухам, должен был отправиться в далекую и холодную Сибирь, так что Айдогды то и дело приходилось отвечать на приветствия. Со сверстниками он здоровался весело, стариков приветствовал степенно.

Он шагал по длинной улице. Тот же родной аул, та же пыль под ногами, те же люди. Но что-то изменилось. По-другому смотрят на него жители аула, с уважением смотрят, как на победителя. А он и есть победитель. Впервые нашелся в ауле человек, осмелившийся открыто перечить всемогущему лавочнику Мурзебаю. Значит, можно, оказывается, жить достойно, с гордо поднятой головой, можно добиться уважения, можно отбросить робость…

Айдогды в этот вечер лег спать рано, чтобы чуть свет отправиться на жатву.

И ему приснился сон. Будто стоит он с серпом в руке посреди безграничного поля пшеницы. Налитые колосья пригибают к земле стебли. И вдруг, неведомо откуда, раздается голос: «Эй ты! А чьи это посевы?» — и на стенах крепости начинает подпрыгивать отвратительное мохнатое чудовище. «Того, кто сеял», — кричит в ответ Айдогды и еще крепче сжимает серп. Морда чудовища меняется, и становится оно чем-то похоже на лавочника Мурзебая. «Посевы ваши, а урожай мой», — хохочет он. Айдогды протягивает руку к ружью, лежащему на земле. Но чудовище надувает щеки, извергает огонь, и пшеница мгновенно вспыхивает.

— Проснись. Вставай. Горит наша пшеница…

Айдогды выбежал во двор. Вдали, возле крепости в небо вздымались языки пламени.

* * *

— Так ты говоришь, что ничего не знаешь?

Не отрывая взгляда от нагана, лежащего на столе, Гулджан затараторил:

— Не знаю, товарищ Поладов, клянусь, не знаю ничего. Мы ведь ночью не выходим из дома. Проклятые басмачи не дают покоя.

— Басмачи останавливаются у кого-то из местных. У кого? Или ты и этого не знаешь?

— Не знаю, товарищ Поладов.

Подойдя к съежившемуся Гулджану вплотную, Поладов заглянул ему в глаза:

— Врешь, Гулджан. Знаешь ты байских прихвостней.

Гулджан затрясся, как в лихорадке:

— Клянусь алла… жизнью клянусь. Знал бы — давно бы сообщил вам. Зачем мне их покрывать?

При виде трясущегося от страха бородатого мужчины, Поладов почувствовал брезгливость. Трус. И такого мы сами выдвинули в арчины. Бывший бедняк, батрак, а продался богачам. Запуган, забит. Что делать? Все бедняки, подавляющее пока что большинство их — вот так же забиты, неграмотны, запуганы.

И он снова посмотрел на арчина.

— Если не справишься со страхом, умрешь от него раньше, чем от басмаческой пули. Подумай об этом, батрак Гулджан.

* * *

В районном центре открылась новая чайхана. Хозяином ее был Таракан, который даже выступил в газете с восхвалением нэпа — новой экономической политики. «Следуя мудрым законам Советской власти, которая поощряет частную инициативу, я, как чайханщик, буду изо всех сил помогать ей в обслуживании населения».

Однажды поздним вечером, возвращаясь с собрания, Айдогды встретил чайханщика на улице.

— Айдогды! — Голос Гарахана звучал вполне дружелюбно. — Я рад встретить односельчанина. Приглашаю тебя к себе в чайхану. Заходи и будь моим гостем.

— Я спешу, — сказал Айдогды устало. — Извини, Гарахан, в другой раз как-нибудь.

— Э, я вижу, ты теперь не такой уж смелый. Боишься, наверное, что кто-нибудь скажет тебе правду. Ты, похоже, привык нападать, только если тебе не сопротивляются, а когда приходится защищать свои убеждения, ты спешишь…

Из чайханы доносились соблазнительные запахи плова и шашлыков. Не хотелось туда идти, тем более что в кармане у Айдогды не было ни копейки, но и убегать с поля боя было не в его правилах. Гарахан бросил ему вызов — и он не имеет права уклониться.

Чайхана занимала большую комнату, уставленную столами. В глубине ее, на возвышении сидели музыканты: толстяк, игравший на гиджаке, и его товарищ, маленький и худой, который бил в барабан, депрек.

В чайхане было людно, дымно, шумно, на всех столах стояли бутылки. Не успел Айдогды сесть, как перед ним уже дымилась тарелка с пловом.

— Угощайся, — сказал добродушно Гарахан, откупоривая бутылку с лимонадом. Он с гордостью оглядывал свое процветающее заведение — уж он-то не был голодранцем.

Тахиров незаметно пошарил в своих карманах. Бесполезно. А сидеть здесь, среди запахов, наполняющих чайхану, он был не в силах.

— Ладно, — сказал он с вызовом. — Так и быть. Попробую твой плов. Но с одним условием — в кредит.

— Ты меня обижаешь, земляк. Ты мой гость.

— Я твой противник. Был и остаюсь. Ты это крепко запомни.

— Ты меня ненавидишь, а вот у меня к тебе уже давно никакой злобы нет. И объясни мне, ради аллаха, почему мы с тобой, родившиеся и выросшие в одном ауле, вечно должны враждовать. Я ведь не мешаю тебе жить. Не мешай и ты мне.

— Ты, Гарахан, нэпман, а это значит, что ты — мелкий буржуй. А с буржуями я поклялся драться до последнего вздоха.

— Ты неправ, дорогой. Что я делаю? Я кормлю людей. Ко мне в чайхану приходят все, в том числе и партийные товарищи, и ответственные работники. Разве у меня плохой плов? Скажи честно — плохой? И вот ко мне приходят голодные люди, голодные и злые. А уходят довольные, в хорошем настроении. Так что же я делаю плохого? Может быть, я приношу народу не меньше пользы, чем ты, а?

Под заунывные звуки гиджака и буханье депрека появилась полуодетая женщина и стала танцевать, двигая бедрами и тряся пышной грудью.

Тахиров отвел от нее взгляд и посмотрел на Гарахана.

— Что плохого? А тебе не совестно каждый день смаковать свой плов, когда тысячи и тысячи людей целыми месяцами не видят и кусочка мяса?

— Но при чем тут я? — удивился Гарахан. — Если многие ходят полуголодными, то, по-твоему, и я должен отказаться от нормальной жизни? И разве они голодают из-за меня? Или окажись они на моем месте, они отказались бы от плова и шашлыка только потому, что где-то есть бедняки? Ведь все, в том числе и те, у кого сейчас нечего есть, стремятся к лучшей жизни, разве не так?

— Но они работают, они живут своим трудом, а ты блаженствуешь за их счет, и выходит, что ты просто тунеядец.

— Э, уважаемый односельчанин, не бросай необдуманных слов. Если я, работающий здесь, тунеядец, то кто же тогда, по-твоему, все те люди, которые ко мне приходят? Разве я питаюсь лучше или пользуюсь большими благами жизни, чем член партии Сарыбеков, который заходит сюда чуть ли не каждый день? А ведь он понимает и в жизни, и в политике, наверное, не меньше тебя.

— Сарыбеков для меня не пример.

— А это и не так уж важно — берешь ты его в пример или нет. Главное, что он тоже большевик, влиятельный работник, занимает большой пост и не считает меня тунеядцем. А ведь он не чета тебе…

Танцовщица принимала все более обольстительные позы. Музыкант, сменивший теперь гиджак на зурну, пел высоким и тонким голосом об удовольствии жизни. «Человек, — пел он, — ты лишь раз живешь на этой грешной земле. Так не теряй же времени даром, пей, ешь, веселись, обнимай. Посмотри на красоту, что тебя окружает. Посмотри на красавиц, что играют бровями. Посмотри — деревья манят тебя своею прохладной тенью, похожей на объятья красавиц. Не упускай же миг, трудись, зарабатывай деньги, а потом трать их на наслажденья. Жизнь коротка — ты помнишь об этом? Ведь второй раз тебе не суждено появиться на свет».

Так пел музыкант.

Тахиров встал.

— Я ничего еще не сделал ради счастья людей, — сказал он. — Но если мне суждено еще пожить, я хотел бы стать таким, как Поладов. А твоего Сарыбекова я не признаю.

Он злился на себя, потому что понял — в этом бессмысленном споре ему не переубедить чайханщика.

— Мы еще продолжим разговор, — сказал он и направился к двери.

— Заходи, когда соскучишься по плову, — услышал он за собой насмешливый голос.

* * *

Осенний день был погожим. Словно белые пушинки, медленно плыли по небу перистые облака, нежаркие уже лучи солнца ласково обогревали землю. Омытый ночным дождем воздух был свеж. Дорога, петлявшая в серой степи, исчезала в предгорных холмах.

Как по коже барабана, били копыта коней по степной дороге, распугивая зайцев и тушканчиков, которые, заслышав гулкий топот, пускались наутек. Высоко в небе парил орел. Он поднимался выше и выше, становясь при этом все меньше, пока наконец не превращался в черную точку, почти неразличимую в небесной густой синеве. Почти каждый день видел орел этих всадников, что и сейчас взметали пыль степной дороги, — один впереди, двое, с винтовками за спиной, — сзади. Но это не были охотники — иначе они обязательно выстрелили бы по какому-нибудь зверю, вот, хотя бы по этому глупому зайчонку, выскочившему буквально из-под копыт.

Поладову было в эти дни не до охоты и не до зайцев. Целыми днями не слезал он с седла. Из одного аула в другой, из другого в третий.

Раньше он ездил без сопровождающих; с недавних пор решением бюро райкома к нему прикрепили двух вооруженных милиционеров.

Милиционеры за день выматывались до смерти, а Поладову хоть бы что. По правде сказать, в седле он чувствовал себя лучше, чем в кресле, а в степи уверенней, чем в райкомовском кабинете.

Работы было выше головы. Аульные советы ненадежны, в них полно чуждых элементов. Надо чистить, выметать сор, надо открывать людям глаза — снова и снова, а это еще тяжелее, еще труднее, чем проводить партийную чистку. Вот хотя бы тот же Гулджан. Прибит прежней бедняцкой жизнью до того, что никак не может не раболепствовать перед зажиточными односельчанами. Казалось бы, чего проще — снять его и заменить другим. Но Поладов не снял Гулджана. Почему? Ответ прост — некем заменять. Был бы подходящий человек, Поладов без раздумий выдвинул бы его на решающий участок работы. Но где они, такие люди? Айдогды Тахиров? Этот хорош — но молод, еще молод. А остальные ничуть не лучше Гулджана. Надо растить кадры, учить людей, способных на каждодневный подвиг. Их надо найти, этих людей. Ведь находятся же они в армии, люди, способные пойти, не робея, на сеющий смерть пулемет. Почему же, вернувшись в свой аул, в мирной жизни они теряют всю свою смелость и становятся тихими и смирными?

И в мирные дни, как в дни войны и революции, нужны герои. Но разве Гулджан пойдет на смерть ради свободы мирового пролетариата? Вряд ли. Он человек приземлённый, без полета. Он как сырой материал, как глина, из которой жизнь лепит какие-то фигуры. Но что это за человек, из которого можно вылепить все, что угодно?

За тысячелетнюю человеческую историю люди натерпелись всякого. Ради прижизненной славы полководцы обрекали на мучения и смерть сотни тысяч ни в чем не повинных людей, а продажные поэты воспевали и прославляли эти подвиги в своих стихах. Люди были разделены на рабов и господ, и часто жизнь человека была хуже, чем жизнь животного. Но ведь человек не рожден для рабства! Он должен жить достойно! Он должен жить свободно, уважая право другого человека на такую же свободную жизнь. Эту возможность впервые за тысячи лет дала людям революция. Но разве исчезли бесследно те, кто с этим так и не согласился? Мы победили их, но они еще не уничтожены до конца. Так надо довершить эту работу, уничтожить защитников старого. Надо расправляться с ними беспощадно… а мы идем на уступки. Да, он, Поладов, понимает, что это временная, вынужденная мера… он понимает, что в один день старое так просто не уничтожить, что корни его еще сильны…

И все-таки он истребил бы все это племя — буржуазию. Жертвы? Они были бы, это верно. Без жертв не обходится никакая борьба. Но история, в этом Поладов был уверен, оправдала бы их. И пусть в этой борьбе погибнет он сам, Яйлым Поладов, он готов на это ради окончательной и скорой победы.

Что и говорить, враги опытны и коварны. Им неведомы высокие идеалы, они не гнушаются никакими подлостями. Про него самого распускают слухи, будто он в своем ауле был запятнан и опозорен. Да, эти люди не останавливаются ни перед чем, и их нельзя перевоспитать. Это не батраки, темнота которых от нищеты и забитости, это сознательные враги. Такой враг способен принимать всевозможные обличья, лицемерить и приспосабливаться; он может произносить самые правильные лозунги — и все-таки останется врагом, как волк, даже в овечьей шкуре, остается волком.

Взять того же Мурзебая, лавочника, которого Поладов накануне исключил из состава аулсовета. Чем, казалось бы, плох — Советскую власть хвалит, среди руководства имеет немало знакомых. Сарыбеков вообще приводит Мурзебая в пример. Ничего не скажешь, не глуп этот лавочник. Но Поладова ему не провести, не обмануть; классового врага он учует и под землей. Да и сын его, Гарахан, недалеко ушел от Мурзебая — и пусть чайханщик хоть сто раз правильно платит налоги — со временем Поладов доберется и до него.

А вместо Мурзебая в состав аульного совета он тогда же рекомендовал избрать Эджегыз. Он до сих пор даже сам не может понять, как ему раньше не пришла в голову эта блестящая мысль — при всем ауле заменить всемогущего лавочника женщиной, рот которой, как того и требовал древний обычай, закрыт «платком молчания», яшмаком. Поладов видел, как были все поражены, особенно Мурзебай: ведь он так старался угодить новым властям! И вот теперь его заменили женщиной. Позор!

«Давно пора было это сделать, — думал Поладов. — Давно. Слишком долго лишены были женщины слова, слишком долго они молчали. Теперь настала пора им заговорить. А если женщина, если Эджегыз заговорит, она скажет то, что нужно. Она будет думать не о себе. Она будет думать о детях — обо всех детях, она станет думать о будущем».

— Эджегыз! Ты назначаешься членом аульного совета. Теперь все силы ты должна отдавать борьбе за освобождение таких же, как ты, — так сказал ей Поладов.

Она ничего не ответила. Да и что она могла сказать? Может быть, ей было страшно? Может быть, она хотела отказаться? Но ни за что она не сказала бы Поладову «нет».

Ни за что.

* * *

Сколько помнил себя Айдогды, столько помнил и гудки паровозов. Каждый день проходили мимо поезда, сотрясая землю. Они проходили на восток, они уходили на запад, солнце отражалось в окнах вагонов, и у Айдогды рябило в глазах, а поезда все проходили и проходили, и их заглатывал горизонт. Айдогды провожал их взглядом, словно журавлей, исчезающих в небе, улетающих в неведомую даль.

И вот теперь он сам едет в таком же вагоне. Снизу доносится до него монотонный стук, вагон вздрагивает на стыках и скрипит, словно старое дерево. В вагоне душно, тесно. Так-так — стучат колеса. За окном — квадратный кусочек неба, за окном — безграничный мир, бескрайняя степь, которая медленно отодвигается назад.

«Тук-тук» — говорят кому-то колеса — «так-так…»

— Нам выдадут там хромовые сапоги…

Айдогды отвлекся от картины, видимой из окна, и прислушался. Невысокий парень говорил мечтательно.

— Да, ребята. Настоящие сапоги. Блестящие. Со скрипом. Идешь по улице, а они скрипят — жик-вжик, джик-джик. Аж дух захватывает!

Парень говорил по-туркменски, да так, что Айдогды только моргал от удивления. У парня были рыжие волосы и глаза голубые, как небо; по лицу — русский и русский, а закроешь глаза — говорит настоящий туркмен.

— Ты из какого аула? — не выдержав, спросил Айдогды?

— Из Арчиняна. А что?

— А по-русски ты тоже можешь говорить?

— Как же я могу не знать родной язык?

— Значит, ты русский. А говоришь, как туркмен.

— Что русский, что туркменский — для меня все равно, Айдогды.

— Ты знаешь мое имя?

— Я знаю секрет, как узнать имя человека.

— Тогда скажи, как меня зовут, — попросил парень с пухлым лицом.

— Тебя зовут Шакылыч.

— А меня? — спросил другой, длинный и тощий.

— Ты — Мамед Широв.

— А сам-то ты кто? Уж не волшебник ли?

— Нет, не волшебник. Да и волшебства тут никакого нет. Когда вы прощались на вокзале, вас всех называли по именам, вот я и запомнил. А меня самого зовут Константин, фамилия Горелик, попросту — Костя. Служить нам придется вместе, так что будем знакомы.

Степь уходила и уходила назад…

* * *

И кони, и люди были измучены до предела. Куда ни глянь — бесконечные волны барханов. Вверх и вниз, вверх и вниз, и кажется, что этому не будет конца, и нет уже сил, вот взойдешь на этот бархан, и упадешь и не двинешься, а пустыня все так же вздымает свои песчаные валы.

Еще и еще.

Ноги налились свинцом, каждый шаг казался последним. Еще шаг, еще шаг и еще. Закусив пересохшие губы, Айдогды шагал вместе со всеми. Откуда у людей столько терпения и столько сил? Если бы кто-нибудь другой рассказал ему, что почти целую неделю можно идти вот так, без отдыха, в раскаленных песках, — он не поверил бы ни за что. Пусть это была учеба, пусть воевали они пока что с условным противником — но жара была не условная, и усталость и пот были настоящие, может быть, ничуть не меньшие, чем в настоящих боях, которые еще впереди. А пока что перед ними стояла задача — дойти до колодца Орта-кую. Там — отдых, там — конец мученьям, и они шли, передвигая негнущиеся ноги и таща за собой на поводу отощавших и изнуренных жарою лошадей, которые оказались менее выносливыми, чем люди.

До колодца было уже недалеко. Об этом говорило опытному глазу много признаков. Все больше попадалось голых барханов, все шире становились овечьи тропы между ними.

И тут в небе возник сначала какой-то вибрирующий звук, а потом слабый рокот, и вот уже из-за барханов показался аэроплан. Покачивая крыльями, он сделал круг над отрядом, потом летчик высунул из кабины руку и что-то бросил вниз.

Комэск Атаев вскрыл пакет, углубился в чтение и через несколько минут собрал весь эскадрон в лощине.

— Товарищи бойцы! Поступило сообщение: большая группа басмачей перешла границу и движется на север. Нами получен боевой приказ: обнаружить банду и уничтожить ее.

Бойцы, предвкушавшие близкий отдых, стояли молча, и это молчание не понравилось командиру.

— Эскадрон, р-равняйсь! Смирно! — рявкнул он. — Что за настроение! Устали? Нет сил пошевелить языком. А вы что думали. Вы бойцы Красной Армии или слабые женщины? Вы должны быть готовы всегда и ко всему. Красный боец всегда и в любом положении должен быть готов к выполнению своего революционного долга. Понятно?

— Понятно!

— Вот так-то лучше. Через полчаса, товарищи бойцы, мы будем с вами у Орта-кую, — продолжил комэск. — Там соединимся с другими отрядами и начнем действовать. А пока необходимо разведать обстановку. Добровольцы есть?

Тахиров и Горелик шагнули вперед. Мгновение спустя рядом с ними стоял Мамед Широв.

— Горелик, назначаю тебя командиром первой разведгруппы. Вы пойдете на восток, к колодцу Чукур. Ваша основная задача — обнаружить врага и сообщить о его передвижении. Час на отдых — и в дорогу. Основная наша база — Орта-кую.

Эскадрон, уходя, оставил разведгруппе весь свой запас воды. Впервые за последнюю неделю смог Айдогды не считать сделанных глотков. Напоили и коней.

Эскадрон скрылся за барханами.

* * *

Горелик посмотрел на часы.

— Двинемся через пять минут.

Мамед Широв подумал, что эскадрон уже, наверное, дошел до колодца. Теперь все отдыхают, а они? И он пожалел, что тоже шагнул вперед, и чай, который он пил, показался ему вдруг совсем безвкусным. Они идут в разведку. А если нарвутся на басмачей? Как сказал комэск Атаев — «большая группа». Целая банда басмачей, вооруженных до зубов, а их только трое. Каким нужно было быть дураком, чтобы самому напроситься на верную гибель. Ему вспомнилась девушка, Аксона, лучшая в мире, он увидел ее сияющие глаза, услышал ее голос: «Вот вернешься со службы, и мы поженимся…».

Но ведь если он погибнет, то никогда… он никогда не увидит больше Аксона, и никто даже не узнает, где лежат его кости…

Внезапно он почувствовал резкую боль. Да, он не мог дальше двигаться, он заболел, он не мог подняться и сесть в седло.

Горелик в растерянности смотрел на Мамеда, который стонал и корчился на песке у его ног.

— Что с тобой, Мамед? Ну, потерпи, брат, потерпи. — Он то смотрел на часы, то на Мамеда. — Слушайте, сделаем так: я пойду один, а ты, Айдогды, доставь Мамеда к колодцу. Не можем ведь мы бросить товарища в беде.

— Нет! — простонал Мамед, пытаясь подняться. — Нет. Я не останусь… Я пойду с вами. O-o-o! Нет, идите сами. Я догоню вас… приказ надо выполнять.

— Ладно, — сказал Горелик. — Приказываю тебе остаться здесь. Замаскируйся, лежи и не двигайся.

И двое всадников двинулись вдоль подножья громадной песчаной волны. Они были настороже, ничто не ускользало от острого взора, но кругом царило извечное, ничем не нарушаемое однообразие пустыни. Тишина, никаких следов, и повсюду взгляд встречает только морщинистые склоны барханов.

От уставших, вспотевших коней валил пар.

— Отдохнем немного.

Горелик вскарабкался на вершину бархана и тут же кубарем скатился вниз.

— Что случилось?

— Быстрее надевай на коней торбы. Заржут — пропадем…

— Басмачи?

— Здесь, рядом. Если бы не остановились, нарвались бы прямо на них. Скачи назад с донесением.

— А как же ты? Я не оставлю тебя, — упрямо сказал Айдогды.

— Это приказ. Выполняй.

Но не успел Тахиров отъехать и ста шагов, как раздался выстрел, и конь под ним взметнулся на дыбы и повалился на бок. Айдогды успел выброситься из седла, змеей пополз к зарослям саксаула. И замер там.