Ирина Сергеевна Ненарокомова

Крамской

И. НЕНАРОКОМОВА

КРАМСКОЙ

МОСКВА «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1991

ББК 85. 143 (2) Н51

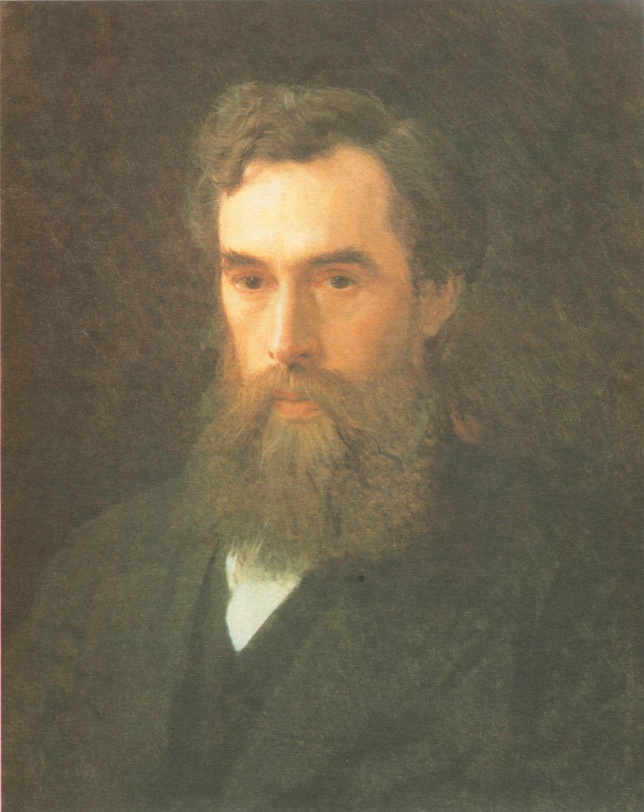

И. Н. Крамской. Автопортрет. 1867.

4802050000-043

Н ____________________ 070-89

М101(03)-91

И. Ненарокомова, текст, 1991 Л. Денисенко, оформление, 1991

Очерк о жизни и творчестве русского художника.

Художник Иван Николаевич Крамской родился в 1837 году и умер в 1887-м. Нетрудно подсчитать, что в 1987 году исполнилось 150 лет со дня его рождения и 100 лет со дня смерти. Жизнь его была не очень долгой - неполных 50 лет. Но ведь важно не то, сколько лет человек ходит по земле, а как прошел он свой жизненный путь, что успел совершить, какой оставил след. И если спустя столетие память о Крамском не померкла, значит, сделал он нечто важное и доброе для людей.

В чем же ценность созданного им? Как он стал художником, какие картины написал? И что он вообще был за человек, что любил, что ненавидел? Словом, о чем говорит нам имя - Иван Николаевич Крамской?

МОЖНО ЛИ РОДИТЬСЯ ХУДОЖНИКОМ?

Прежде чем поразмышлять над этим вопросом, зададим другой, полегче. Что запомнил каждый из вас о том времени, когда был совсем маленьким? Путешествие на море или любимую игрушку, переезд на новую квартиру или, может быть, ссору с другом? Большинство помнит то, что очень понравилось или удивило, обрадовало или напугало, словом, нечто необычное, поразившее. Дни, похожие друг на друга, стираются в памяти, а особенное остается. У каждого - свое.

И очень редко встретишь человека, для которого самыми яркими впечатлениями детства остались на всю жизнь деревья, трава, солнце, точнее, первое знакомство с ними. Однажды редактор одного журнала попросил Ивана Николаевича Крамского, уже признанного художника, написать немного о себе и поделиться первыми детскими впечатлениями, тем, что ему особенно запомнилось. Задумался Иван Николаевич, прикрыл глаза, и вдруг «с поразительной ясностью» предстали его мысленному взору три разновременные картины.

Вот он, совсем еще малыш, едет куда-то с мамой под вечер на низких санях и, не отрываясь, смотрит на тонкие стволы берез, отбрасывающие на блестящий обледенелый снег длинные тени. Зрелище завораживает. Белые деревья и темные полосы на снегу в закатных лучах холодного зимнего солнца притягивают его взгляд и остаются в памяти навсегда. И еще остается ощущение чего-то приятного и грустного.

Потом возникает в воспоминаниях одно теплое солнечное утро. Ему уже три года. Он несет через сад кому-то завтрак и очень гордится поручением. А по обеим сторонам тропинки - трава, свежая, пахучая. Трава выше Вани. Она все время бьет его легонько по лицу и осыпает брызгами. От прохладных прикосновений душистой зеленой травы, от яркого солнца и бог весть еще от чего ему становится так хорошо и радостно, что он запоминает это утро. Так же как и другое, но уже не солнечное. В каком году оно было - память не сохранила. Зато Крамской прекрасно помнил, как выбежал однажды на крыльцо и остановился пораженный каким-то странным красноватым сумраком. Мычали коровы, подвывали собаки. Ване стало страшно. Он уже хотел вернуться в дом, но тут вышла мать, еще несколько человек. Все смотрели на небо. Ваня тоже поднял голову, но ничего не увидел - мешали перила крыльца. Наконец, он протиснулся между взрослыми поближе к ступенькам и посмотрел наверх. Солнца не было. Вернее, не сиял с высоты тот радостный, оранжево-ослепительный круг, который ему всегда так нравился. На небе светилось только тонкое-тонкое кольцо, почти черное внутри. Стало темно, как ночью. Никогда прежде Ваня не видел ничего подобного. Конечно, он не знал еще слова «затмение». Ничего не слышал об этом явлении природы. Просто было жутковато и очень интересно. Потому и осталось в памяти.

А вот почему ему запомнились самые обычные картины природы: яркое солнце, душистая трава, роса, ледок, белые березы, темные тени от них? Ответ только один. Ваня Крамской от рождения был наделен тонкой, чувствительной, восприимчивой к красоте натурой.

Тогда он и сам еще не понимал, что все это, так остро увиденное, так чутко воспринятое им, есть красота и он впервые открывает ее для себя. Он просто радовался солнцу, траве, деревьям. Сердце переполнялось то восторгом, то тихой грустью. И неудивительно, что вскоре он постиг еще одно чудо - музыку и пение.

Справа от их дома стоял другой, где жила большая семья. Несколько молодых мужчин - братьев - собирались по вечерам в саду. Один из них играл на скрипке, другой - на флейте, остальные пели. Как только начинался такой вечерний концерт, Ваня, забыв обо всем, пробирался поближе к забору и замирал. Слушал. Особенно волшебными казались ему звуки флейты. И когда все смолкало, он еще долго стоял неподвижно. Флейта продолжала звучать в его душе.

Дом, в котором родился Крамской.

Дом, в котором родился Крамской.

«Никогда лучшего артиста я потом не слышал, и никогда такого восторга, спирающего дыхание, в моей жизни в такой мере не повторялось», - говорил Иван Николаевич, уже будучи взрослым.

На следующий день после каждого такого концерта, дождавшись, пока старшие разойдутся по делам, Ваня залезал на старую густую вишню, росшую в глубине сада, удобно усаживался на раздвоенном стволе, доставал из кармана гребенку, переложенную по зубцам бумагой, и начинал на ней играть. Ему казалось, что получается немножко похоже на флейту. Маленький, худенький, серьезный, он весь находился во власти этих простых звуков - ничего вокруг не слышал и не видел. Пробуждался только от сурового окрика матери, приказывающей немедленно слезть с дерева. То ли она боялась, что сын упадет, то ли ее раздражала никчемность сего занятия, но она всякий раз, сердясь, прогоняла его. Он слезал с вишни тихий, приунывший и никак не мог взять в толк, что же не нравится матери.

Побродив немного по саду, Ваня отправлялся к погребу и приступал к очередному излюбленному занятию. Около погреба было много глины. Мягкая, податливая, она приятно холодила руки. Набрав большой комок, он долго мял его, так что глина становилась почти теплой, и начинал лепить. Лепил обычно одно и то же - казака, скачущего на лошади. Казаки и лошади получались разные. Самыми любимыми были фигурки, в которых удавалось передать движение. Сначала под его пальцами вырастал конь, несущийся во весь опор. Передние ноги выброшены вперед, голова на гибкой шее чуть откинута назад. Установив коня на куче глины и полюбовавшись им, Ваня принимался за всадника. Хотелось сделать так, чтобы каждый сразу мог сказать, посмотрев на глиняного человечка, - это настоящий казак. Мальчик наряжал его в шаровары, надевал на голову высокую шапку, сажал на коня и пригибал к самой шее. Именно так скакали казаки, которых он видел. Затем лепил копье и вставлял в руку всаднику. Внимательно оглядывал свое произведение, чуть подправлял в разных местах. Казак с копьем наперевес с каждым разом все больше походил на настоящего.

Портрет матери художника. 1859.

Портрет матери художника. 1859.

Это доставляло Ване искреннюю радость, так же как и мелодичные звуки, извлекаемые из гребенки. Он еще не отдавал себе отчета в том, что, открыв красоту, постигнув ее, сам стремится ее воспроизвести. Не знал, что воспроизведение прекрасного, чем дарит нас жизнь, - это искусство. Он еще не понимал, что стоит на пути к искусству. Он стремился к прекрасному подсознательно. Оно становилось потребностью Ваниной души.

Родиться художником, наверно, нельзя. Родиться человеком с чуткой, тонкой, художественной душой, родиться с талантом можно. Это не значит, что такой человек непременно будет художником, музыкантом, артистом. Он может выбрать совсем другую профессию и просто любить искусство. И все же у таких людей больше задатков, больше внутренних возможностей посвятить себя творчеству. Оно неудержимо влечет их с детства.

Когда Ваня лепил казаков и наслаждался флейтой, ему было шесть-семь лет. Мальчик еще не думал о том, кем станет, когда вырастет. Понемногу учился грамоте у одного из соседей-музыкантов. Первый год, самостоятельно выведенный им на печке по глине, - 1844. Ему особенно нравились эти две рядом стоящие четверки, и он старался их написать как можно ровнее и красивее. О живописи Ваня не думал, он вообще еще не знал, что это такое, не видел ни одной картины. «Как рано появилось у меня влечение к живописи - не знаю», - ответил он много позже на вопрос редактора журнала.

В их небольшом, но добротном одноэтажном доме, стоявшем в пригородной слободе Новой-Сотне, уездного городка Острогожска Воронежской губернии, в том 1844 году никто из обитателей не мог даже предположить, что Ваня станет со временем известным на всю Россию живописцем.

Родители его, Николай Федорович и Настасья Ивановна Крамские, были людьми суровыми, вечно занятыми, к детям относились строго, лаской не баловали. Отец с утра уходил в городскую думу, где работал письмоводителем. Мать хлопотала по хозяйству. Старший брат - Михаил работал вместе с отцом в думе писарем. Средний - Федор готовился занять место учителя словесности в уездном Острогожском училище. На Ваню никто всерьез тогда внимания не обращал и занятиями да играми его не интересовался. Маленький еще, что с него взять. Пусть лепит глиняных человечков да бегает с такими же мальцами. И Ваня играл с друзьями, становился бойчее, любил свою улицу, крайнюю к реке, но больше всего любил саму реку.

ТИХАЯ СОСНА

У реки было смешное название - Сосна. Почему ее так назвали, никто объяснить не мог. И сосен-то поблизости почти не росло. Но к названию все привыкли, и оно никого не удивляло. Сосна так Сосна. А еще ее величали Тихой Сосной, так неспешно, спокойно текла она мимо острогожских берегов. В ней было приятно купаться, брызгаться. Но не меньше нравилось Ване смотреть на ее мерное течение, сидя на высоком береговом откосе.

От их дома до реки бегом всего несколько минут. Дом стоял посередине улицы. Десять домов направо да десять налево. Столько же на противоположной стороне. Напротив них большой богатый дом с огромным садом, не чета ихнему. И прямо за ним - Сосна. Но через этот сад не пройти. Ване нужно было, выйдя из своих ворот, повернуть по улице направо и, обогнув сад, свернуть в проулок, ведший к реке. Заканчивался проулок большой пологой горой. С нее весело сбегать летом, но еще лучше съезжать на санках зимой.

Настоящих санок у Вани не было. Да и у большинства его друзей тоже. Но мальчишки не тужили. Откалывали льдины потолще, хорошенько обрабатывали их по краям, затем сверху вырубали сиденье, оставляя спереди и сзади невысокие стенки, чтобы можно было упираться в них ногами и спиной. На вырубленное сиденье клали солому. Оставалось лишь сделать в передней стенке дырку, чтобы в нее продевать веревку. Это было посложнее, однако и тут нашелся выход. То ли сами придумали, то ли кто-то подсказал воспользоваться солью. Щепотку соли насыпали на то место, где должно находиться отверстие, потом брали толстую соломину и медленно дули через нее на соль. Та въедалась в лед, и через некоторое время получалась дырка.

Делать ледовые санки было столь же интересно, как и кататься на них. И то и другое доставляло огромное удовольствие. Шума и веселья хоть отбавляй. Ваня хохотал вместе со всеми и носился как вихрь в своем ледяном экипаже. Управление им требовало большой ловкости, так как развивал он огромную скорость. С горы санки несли своего седока до середины замерзшей Сосны, если только удавалось в них усидеть.

Зимой вся мальчишечья жизнь сосредоточивалась здесь, в правом конце их улицы. Летом же немало времени Ваня с друзьями проводил на левом конце, где перед домом богатого купца была небольшая площадь. Там они играли в мяч, в свайку, пускали змея. Но время забав подходило к концу.

Начались занятия в Острогожском уездном училище. Ваня ждал их с нетерпением. Ему все было интересно, все хотелось узнать. По всем предметам он шел первым учеником. Твердый характером, видно в мать - волевую суровую казачку, Ваня считал недостойным делать что-либо плохо. Каждый год заканчивал с похвальным листом. И в аттестате об окончании училища тоже стояли одни пятерки.

Как мечтал Ваня продолжить учение, поступить в гимназию! Ведь четыре класса уездного училища давали только начальные знания. Но мечта о гимназии осталась неосуществленной. Умер отец. Средств на дальнейшее образование (было оно тогда платным) не хватало. Ване исполнилось 12 лет. Со смертью отца и окончанием училища кончилось детство.

МАЛЕНЬКИЙ ПИСАРЬ

Теперь следовало самому зарабатывать на жизнь. Брат, Михаил Николаевич (Ваня всегда называл его по имени-отчеству, так как был он старше на 15 лет), занял в думе место отца, а Ваню устроил на свою бывшую должность писаря. Все в семье полагали, что так и суждено мальчику проработать в городской думе тихо и спокойно всю жизнь, как работали его отец и старший брат.

Что тогда думал о своей судьбе сам Ваня, мы не знаем. Но одна мысль владела им неотступно: нужно учиться дальше.

«Никогда и никому я так не завидовал (в самом широком смысле этого слова), как человеку действительно образованному», - скажет спустя много лет Иван Николаевич.

Брат Федор, преподававший в училище, приносил из библиотеки много книг и журналов, и Ваня просиживал над ними все вечера. Самым любимым чтением стали «Отечественные записки» и «Современник», где почти не встречалось скучных, пустых рас- сказов и статей и где в разные годы печатали свои произведения Гоголь, Тургенев, Некрасов. Читая эти журналы, Ваня начинал понимать, что не все так просто и хорошо на земле, как ему раньше казалось. Что есть богатые и бедные, что есть зло и несправедливость. Он еще очень мало знал, но уже начинал задумываться над теми жизненно важными вопросами, которые поднимались в журналах.

С интересом рассматривал он и попадавшиеся в книгах и журналах иллюстрации. После окончания училища им вдруг овладела страсть к рисованию. С чего это началось, в какой момент? Он и сам не мог вспомнить, но стал зарисовывать буквально все, что попадалось на глаза. Это было тем более странно, что в училище на уроках рисования ему всегда было скучно. Он, конечно, делал все, что требовалось, но ни удовольствия, ни интереса не испытывал. И вдруг - эта неуемная жажда наносить на бумагу пейзажи, людей, животных. Получалось не слишком хорошо. И мальчик напряженно вглядывался в репродукции картин, пытаясь уяснить, в чем секрет. Он хотел дойти до всего сам, но вскоре ясно понял - рисованию тоже нужно учиться. Учиться много, настойчиво.

Особенно нравились ему картины Карла Брюллова. Он подолгу разглядывал их репродукции в иллюстрированных изданиях. Пытался срисовывать. Много времени стал проводить в местной церкви, куда его, бывало, и не загонишь, любуясь там настенными росписями. Теперь он точно знал, кем хочет стать. Только живописцем. Все другое отошло на задний план. Работа в думе казалась скучной. Он исполнял ее терпеливо, писал бумаги аккуратно, красивым почерком, но все мысли были заняты одним - как стать художником.

- Я хочу учиться на художника, - объявил он наконец домашним.

- Глупости, - ответила мать. - У тебя уже есть дело. Ты писарь.

- Я не буду всю жизнь писарем, - твердо ответил Иван. - Я буду художником.

- Глупости, - снова, не поворачивая головы, повторила мать.

«У Лукоморья дуб зеленый». Иллюстрация к поэме А. С. Пушкина «Руслан и Людмила». 1879.

«У Лукоморья дуб зеленый». Иллюстрация к поэме А. С. Пушкина «Руслан и Людмила». 1879.

На этом первый разговор и кончился. Но на следующий день Ваня снова принялся за свое.

- Отдайте меня в обучение к живописцу, - просил он мать и старшего брата. В его голосе звучала мольба, и в глазах светилось такое страстное желание, что взрослые, поняв непреклонность его намерения, решили урезонить его иначе.

Рисование, по их понятиям, не было серьезным делом. Причуда, развлечение в часы досуга - пожалуйста. Но избрать профессией живопись - это не достойно серьезного человека. Разве живописью можно обеспечить себя и семью? Так рассуждали многие в их захолустном городке. Крамские не были исключением.

- Он, очевидно, хочет быть похож на Петра Агеевича, - с усмешкой сказал Михаил Николаевич, обращаясь к матери.

- Не иначе, - поддержала та старшего сына и осуждающе посмотрела на Ивана. Иван прекрасно знал, кто такой Петр Агеевич, и хорошо понял, что имели в виду близкие. Петр Агеевич - местный живописец, бедный, совсем опустившийся человек. Иван часто видел его на городской площади или на базаре в опорках и старом, повидавшем виды халате. Мальчишки улюлюкали ему вслед, взрослые его презирали, а если кто и жалел незадачливого художника, то и жалость эта тоже была чуть презрительной. Таким Иван быть не хотел. Но художником он должен сделаться во что бы то ни стало. Хорошим художником, настоящим. Молча обдумав все, что сказали мать и старший брат, Иван возразил:

- Есть художники много лучше и благополучнее. Брюллов, например.

- Куда хватил! - воскликнул брат. - Брюллов - талант!

На это возразить было нечего. Иван замолчал. Но через несколько дней вновь завел разговор, потом еще и еще. Споры шли долго. Мать продолжала утверждать, что художники «ходят без сапог». Но, убедившись в упорстве младшего сына и хорошо зная его настойчивый характер, сдалась наконец.

- Пусть будет по-твоему. Собирайся, - сказала она Ивану. - Отведу тебя в Воронеж к лучшему иконописцу.

Велела старшему, Михаилу, проследить, чтоб в думе все уладилось, чтоб отпустили парня по-хорошему. И все же никак не могла она понять, как можно променять место писаря в городском учреждении на такое легкомысленное занятие, как живопись. Ведь может и не получиться у сына ничего?

МЕЧТЫ СРАЗУ НЕ СБЫВАЮТСЯ

Действительно, первая попытка не удалась. Иван не был в этом виноват. Когда они пешком шли с матерью в Воронеж - дорога не близкая, - юноша с восторгом думал о том, как все хорошо складывается, как интересно будет постигать живописную науку, как начнет он работать красками и напишет свою первую картину. Было ему тогда 14 лет, и очень хотелось верить, что мечта тут же сбудется.

А через три месяца Иван написал матери, чтобы забрала его домой. Учение не удалось, потому что никакого учения, собственно, и не было. Целые дни таскался он из одного конца Воронежа в другой - приносил обеды, уносил пустую посуду, бегал в магазин, растирал мел.

«Когда же вы меня учить начнете?» - спрашивал он иконописца и слышал в ответ: «Ишь, быстрый какой!» Так до ученья дело и не дошло. Гордый нрав Ивана не выдержал. «В слуги не нанимался», - возмутился он. И ушел от иконописца.

Исполнение мечты отодвинулось. Но сама мечта только крепла. Ваня продолжал рисовать. Его ближайшие друзья, Гриша Турбин и Петя Бравый, тоже увлекались живописью и тоже рисовали в основном карандашом, так как на краски денег пока ни у кого не было. Дома Ивана уже не отговаривали от полюбившегося занятия. Понимали - бесполезно. А рисунки начали разглядывать с интересом. По вечерам в его комнате собирались друзья и без конца говорили о живописи.

В один из таких вечеров в дверь кто-то постучал.

- Войдите! - крикнул Иван.

И на пороге комнаты возник человек.

- Здравствуйте, - сказал. - Я - Михаил Борисович Тулинов. Хотел бы посмотреть ваши рисунки.

Иван смешался и молчал. Только что он с друзьями оживленно обсуждал свои работы. Но одно дело показывать Грише и Пете, другое - постороннему взрослому человеку. Юноша знал, что Тулинов, товарищ брата Федора, - художник-любитель и фотограф. Ивану было приятно, что Федор попросил друга посмотреть его рисунки (Тулинов, конечно, пришел по просьбе брата, в этом Иван не сомневался). Но ему стало вдруг очень совестно показывать свои работы. В кругу товарищей он мог ораторствовать, увлекал их своими замыслами, давал советы, словом, был вожаком. А вот людей знающих стеснялся. Сердился на себя за эту робость, но ничего не мог с собой поделать.

Он бы, наверно, еще целую вечность продолжал молчать, если бы не заговорили наперебой приятели.

Автопортрет. 1850-е годы.

Автопортрет. 1850-е годы.

- Да показывай же, что ж ты стоишь.

- У него, знаете ли, прекрасные рисунки есть.

- Да нет. Я ведь еще так мало умею. Наверно, не стоит…

- Стоит, стоит, - зашумели Турбин и Бравый.

Тулинов ободряюще улыбнулся Крамскому, сел около стола и попросил:

- Покажите, Ваня, пожалуйста. Мне очень интересно. Я ведь и сам художник-самоучка, но уже с опытом. Может, что и посоветую.

Иван наконец решился. Впервые он показывал свои работы художнику, понимал, что рисунки еще неумелы. Поначалу застенчиво, медленно открывал листы, думая, что вовсе не надо было показывать. Но Михаил Борисович смотрел так внимательно, серьезно, делал такие разумные замечания, что Ивану стало хорошо и интересно с Тулиновым. Ваня забрасывал его вопросами, делился своими замыслами. Друзья тоже не отставали. Долго сидели они в тот вечер.

Перед уходом художник спросил, почему Ваня только карандашом рисует.

- Так у меня, кроме туши и французского карандаша, нет ничего. Даже кисточек нет, - грустно произнес Крамской.

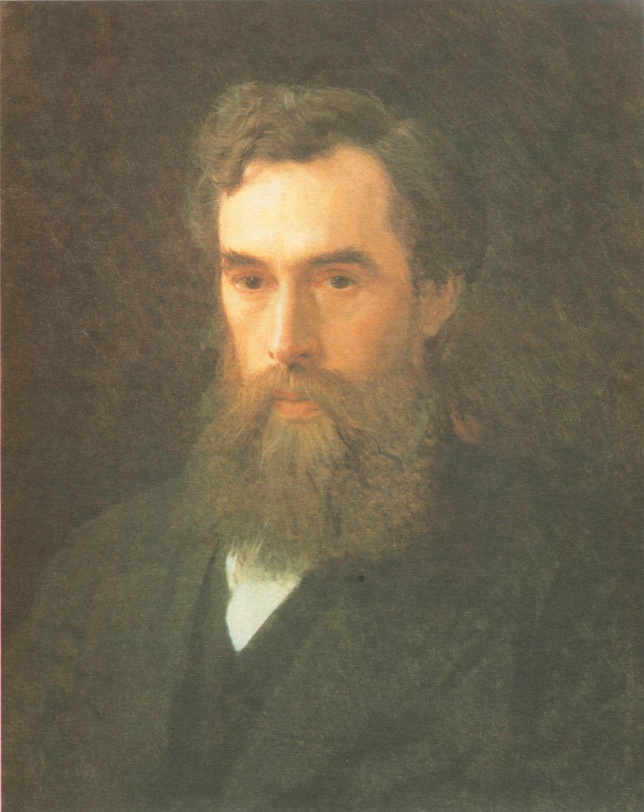

Портрет M. Б. Тулинова, художника и фотографа. 1867.

Портрет M. Б. Тулинова, художника и фотографа. 1867.

- Заходи ко мне завтра. У меня и кисти есть, и хорошие краски Аккермана. С удовольствием поделюсь, - живо отозвался Тулинов, переходя на «ты», и дал свой адрес.

Всю ночь проворочался Иван в постели, еле дождался утра и, не позавтракав, выбежал на улицу. Понимал, что неприлично, пожалуй, являться спозаранку в чужой дом, но ждать просто недоставало сил.

- Вы не будете на меня сердиться, что я так рано? - начал он с порога, едва поздоровавшись. - Мне ваши краски всю ночь не дали заснуть.

Тулинов нисколько не рассердился. Ему сразу понравился младший Крамской. Понравился своей горячей страстью к живописи, неуемным желанием овладеть ее секретами, несомненными способностями, которые уже ощущались в его рисунках. Когда Иван, запыхавшись, вошел к Тулинову, тот писал красками, стоя у мольберта. Затаив дыхание смотрел Крамской на полотно.

- Если бы мне хоть в половину научиться так работать, я бы более ничего в мире не желал! - взволнованно воскликнул он.

С тех пор Иван зачастил к Михаилу Борисовичу. Наблюдал, как тот пишет, как ретуширует фотографии, приносил свои работы, слушал советы старшего товарища, брал книги. Тулинову было 28 лет, Крамскому исполнилось 16. Но разница в возрасте не помешала их дружбе. Ведь у обоих была одна страсть - живопись.

ДНЕВНИК

«О! Как я люблю живопись! Милая живопись! Я умру, если не постигну тебя хоть столько, сколько доступно моим способностям… Живопись! Я готов это слово повторять до изнеможения… Это слово - моя электрическая искра, при произнесении его я весь превращаюсь в какое-то внутреннее трясение. В разговоре о ней я воспламеняюсь до последней степени. Она исключительно занимает… все мое внутреннее существо - все мои умственные способности, одним словом, «всего меня» - эти по-юношески восторженные слова буквально лились из-под пера шестнадцатилетнего Ивана Крамского. А ему хотелось найти еще более яркие, более прекрасные выражения, чтобы полнее высказать свою неизбывную любовь к живописи.

Тетрадные листы все заполнялись и заполнялись. Не было нужды скрывать свои мысли и чувства, стесняться их, особенно здесь, в дневнике. Иван начал вести дневник летом 1853 года. Так много накопилось в душе, что даже беседы с приятелями и с Туликовым оказались недостаточными. О живописи хотелось говорить, думать, писать непрестанно.

В ту пору Иван уже отлично понимал, что мечты не сбываются сразу, по мановению волшебной палочки. За мечту нужно было бороться, стремиться к ее осуществлению, буквально жить ею. Он так и написал в дневнике: «Мечтать для меня одно и то же, что жить. Мечтая, я забываю все, меня окружающее». Он находился на том рубеже, когда детство уже отступило в прошлое, а будущая желанная жизнь, непременно связанная с живописью, еще не началась. Внутренне постоянно готовясь к ней, он много думал, наблюдал, по-прежнему запоем читал и поверял дневнику свои мысли о писателях. Особенно восхищался Гоголем. «Какой удивительный человек был этот Гоголь!» - записал Иван.

Сочинял он и стихи. Наивные, несовершенные по форме, они тем не менее отражали его горячее желание отметить «себя благородным здесь делом». «Здесь» - значит в этой жизни, которая дается однажды.

Стоишь на вершине, как странник угрюмый,

Как ветром и бурей погнутое древо;

А в душу стучится серьезная дума:

Полжизни направо, полжизни налево.

И размер, и рифма давались Ивану с трудом, но это не останавливало. Ведь главное - смысл. Всегда и во всем он будет искать смысл, идею, то, ради чего следует жить. Его пугала мысль, что жизнь может пройти впустую, что он ничего не сделает нужного, полезного. Наверно, как несколько лет назад пугало, что вдруг навсегда останется писарем. И, с трудом подыскивая слова, он выводил:

Великий, кто в силах пройти без смущения…

Чья жизнь была полна значения.

Стихи, конечно, не слишком получались, но смысл был ясен. «Ужасно пройти без следа» - такой строкой заканчивалась последняя строфа. Он непременно хотел оставить в жизни свой след.

Вновь и вновь раскрывал Иван дневник. После прогулок по берегам Тихой Сосны, после разговоров с друзьями заносил на страницы все, что казалось важным. О том, как любит родину, о прекрасных народных песнях, которые они часто пели. «Как пленительны все русские песни! - писал Иван. - Что же в них, в этих песнях?… Грусть, тоска… О чем и какая? Не спрашивай… О, как я люблю мою Россию!» Он вел дневник в виде писем к другу, как бы рассказывал ему все, что видел, слышал, чувствовал.

«Сейчас только проехали солдаты… Какую они превосходную песню пели! Они пели такую песню, какую только может вообразить человек русский, вполне счастливый и любящий свою родину», - ложились на тетрадный лист новые строки. И в каждой было удивительное чувство сопричастности родной земле, родному народу, его судьбе.

Он писал о солдатах, вошедших в их городок, и не знал, что вместе с ними приехал в Острогожск человек, с которым вскоре ему предстоит отправиться в дальнюю и долгую дорогу.

ЗАЕЗЖИЙ ФОТОГРАФ

Драгунские полки все прибывали и прибывали. Городок заметно оживился. По улицам прогуливались разряженные дамы. Мальчишки и молодежь неотступно крутились около молодцеватых военных, которые снисходительно повествовали о трудностях и славе походной жизни, вызывая зависть у неискушенных слушателей, гарцевали на лошадях и охотно фотографировались в одиночку и группами.

Вот уж у кого действительно хватало в тот момент дел, так это у фотографа. Именно он, фотограф Данилевский, и приехал вместе с войсками. Ведь такие большие сборища давали ему возможность хорошо заработать. Сам он был родом из Харькова. Но, сидя на одном месте, капитал не собьешь. И он колесил из города в город, где происходили военные смотры, открывались ярмарки или намечались какие-либо другие события, привлекавшие множество народу. Дело оказывалось прибыльным, тем более что опытных фотографов было в ту пору еще очень немного.

Начавшиеся в Острогожске военные учения, разводы, парады не привлекали внимания Крамского. Большую часть времени он по-прежнему отдавал рисованию и живописи, не ведая, что судьба готовит ему сюрприз. У фотографа сбежал ретушер. В самый разгар работы Данилевский остался без помощника. Заказов бездна, а выполнить их одному нет никакой возможности. Да на беду еще и химикалии, необходимые для ретуши, кончились. Как быть? Стал он расспрашивать острогожцев, к кому обратиться за помощью. Его, конечно, направили к местному фотографу Тулинову.

Михаил Борисович помог Данилевскому с необходимыми материалами, а на просьбу отретушировать очередную партию снимков согласился с оговоркой: у самогоде работы много, но все же постарается выручить коллегу, если поможет один молодой друг. Взял Тулинов фотографии и пошел к Ивану. Иван, будучи любознательным, деятельным, и раньше помогал Михаилу Борисовичу, так что кое-какой опыт у него уже имелся.

Фотография тогда только начиналась, была еще очень несовершенной. Изображения выходили порой недостаточно четкими, приходилось подправлять на снимках контуры, снимать специальными растворами проявлявшиеся кое-где пятна или затушевывать их, накладывать тени - словом, ретушировать. Ивану это было интересно.

Вместе с Тулиновым они успешно и быстро справились с работой. Данилевский пришел в восторг, заплатил деньги и попросил раскрасить некоторые портреты акварелью (ведь цветной фотографии тогда не было). Этот заказ выполнял уже один Иван. Фотограф остался очень доволен. Стал уговаривать молодого Крамского поступить к нему на службу. Предложение показалось интересным. Оно давало возможность поездить по России и узнать жизнь, давало самостоятельный и вполне приличный заработок, предоставляло, как казалось Ивану, возможность совершенствоваться в рисунке. Сам Данилевский не слишком нравился юноше, но какое это имело значение. Манили дальние дороги. Оставаться в маленьком, скучном Острогожске казалось уже невозможным. После новых споров и уговоров дома, при поддержке Тулинова дело было слажено. Данилевский посетил старших братьев Ивана. Составили контракт на три года. Иван настоял, чтоб специально внесли пункт о занятиях, которые он считал «нужным взять в рисовании».

Девушка с распущенной косой. 1873.

Девушка с распущенной косой. 1873.

Вскоре выступили в поход драгуны (Россия готовилась к войне с Турцией). Следом за ними отправились в путь и Данилевский с Крамским. Накануне он долго прощался с друзьями, с близкими, с Тулиновым. Всем обещал писать. Бережно уложил дневник. В последний раз обвел грустным взором свою комнату, любимые комплекты «Современника» и «Отечественных записок», картину «Смерть Ивана Сусанина», недавно оконченную им. Расставаться ведь всегда грустно, даже если мечтаешь об отъезде. Наверно, тогда он еще не думал, что покидает свою комнату, свой дом, свою слободу на берегу Тихой Сосны навсегда.

Деревенская кузница. 1874.

Деревенская кузница. 1874.

На следующий день, 12 октября 1853 года, Крамской поклонился родным местам и зашагал к центру Острогожска, к главной площади, мимо городского собора, думы, лавок - всего, что было так знакомо и что он теперь оставлял. Около постоялого двора, в коляске, груженной всяким необходимым фотографу скарбом, его уже ждал Данилевский. Иван взгромоздился рядом с ним.

Лошади рванули с места в карьер по Харьковской улице и далее, по большой столбовой дороге, ведущей на Харьков. В кармане у Ивана лежал 1 рубль, заработанный им в качестве ретушера. Ни мать, ни братья не дали ни копейки. Сам выбрал свою судьбу, сам себя и обеспечивай. Было немного обидно, недаром записал про этот рубль в дневнике. С этого дня никто никогда уже не помогал ему. Он начинал самостоятельную жизнь.

ДОРОГА ПРИВОДИТ В ПЕТЕРБУРГ

Добрую половину России объехал Иван за время работы у Данилевского. Харьков, Орел, Курск, Казань, Тула, Москва, Нижний Новгород. Сменялись города, сменялись села и деревни, мимо которых они проезжали и в которых останавливались. Нищета и забитость народа поражали, грустные песни и слезы оставляли в душе горький след. Иван уже не был стеснительным, романтическим юношей, как в Острогожске. Многое узнал и осмыслил. И главной своей цели не забыл.

Правда, учиться рисованию не удалось. Художники, к которым обращался Крамской, по каким-то причинам отказали. Он продолжал заниматься самостоятельно. Постоянно имея дело с фотопортретами, сделался хорошим физиономистом, научился легко схватывать характерные черты людей, пытался сам рисовать портреты. Но все это не то. В мечтах виделся Петербург, Академия художеств.

Наконец, в 1857 году родные получили от него из Нижнего Новгорода письмо. Иван сообщал, что разрывает свои отношения с Данилевским, переходит к известному петербургскому фотографу Александровскому и переезжает в Петербург. 27 мая того года ему исполнилось 20 лет. Величали его теперь Иваном Николаевичем, уважая как прекрасного мастера-ретушера и чувствуя в нем человека с сильным, незаурядным характером.

Петербург поначалу подавил и поразил Крамского «величественной своей сухостью». Сотни молодых провинциалов, приезжавших в суровую северную столицу в поисках счастья, терялись там и, не выдержав борьбы за существование, либо покидали город-исполин, либо опускались на дно. Но Иван Николаевич твердо знал, чего хотел. Зарабатывал он хорошо. Положение стало еще лучше, когда перешел главным ретушёром к знаменитому фотографу Деньеру. Средства теперь вполне позволяли поступить в Академию. Вот только одолевали сомнения, справится ли он со вступительной работой. Вновь и вновь проходил он мимо величественного здания Академии художеств на Университетской набережной. Ноги сами несли к заветному месту. Но войти туда никак не решался.

В Петербурге Ивана Николаевича ждала радость. Оказалось, что здесь теперь живет Михаил Борисович Тулинов. Крамской понимал, сколь многим обязан этому человеку, который первый заметил его способности, неизменно поддерживая и направляя его стремление стать живописцем. И вот теперь они снова свиделись. Встреча была радостной. Разница в возрасте уже совсем не имела значения. Оба - взрослые, говорили обо всем, как равные. После первых объятий, восклицаний и рассказов о пережитом Тулинов повел речь об Академии, где в тот момент посещал занятия.

- Тебе непременно надо в Академию. И напрасно мучаешь себя. Все получится, - настойчиво убеждал он друга.

А вскоре Крамской встретил еще одного приятеля, будущего известного исторического живописца Литовченко, с которым познакомился во время своих странствий в Орле. Литовченко также горячо поддержал мечту Крамского об Академии. И не просто поддержал, а существенно помог рассказами о требованиях профессоров, о методах обучения, так как сам в тот момент был учеником этого высшего художественного заведения России.

Портрет художника А. Д. Литовченко. 1878.

Портрет художника А. Д. Литовченко. 1878.

Разговоры разговорами, но пора было и к делу приступать - систематически упражняться в рисовании с гипсовых слепков. Ведь если работы выйдут хорошо и понравятся Совету Академии, Крамского зачислят учеником. Исполнится наконец его мечта. Иван Николаевич попросил Литовченко принести какой-либо античный слепок.

Просьба была исполнена. На столе перед ним стояла голова Венеры. Строгие, благородные черты богини любви и красоты казались не сложными для воспроизведения. Иван Николаевич взял карандаш, плотный лист бумаги и принялся за работу. Его острый, наметанный взгляд задержался на миг на лице Венеры, и карандаш привычно заскользил по бумаге. Но странное дело, чем дальше Крамской рисовал, тем менее оставался доволен. Что-то не давалось ему в облике богини.

Отложил один рисунок, сделал второй. Почувствовал, что снова не вышло, разорвал. Несколько раз принимался за работу. Ничего не получалось. Наконец сдался, хотя отступать было не в его характере. Он сам не понимал, что произошло. То ли разволновался оттого, что мечта может не осуществиться. То ли переоценил свои возможности и недооценил трудности задачи. Расстроился. Сказал Литовченко, что ничего из его затеи не выйдет. Погрузился в свою ретушерскую работу. Несколько дней вообще не рисовал. Не встречался с друзьями.

ГОЛОВА ЛАОКООНА

Однажды вечером в дверь к Крамскому постучались, и на пороге возник Литовченко с огромным свертком, замотанным в тряпицу. Он с трудом протиснулся в дверь, водрузил принесенное на стол и, что-то бормоча себе под нос, начал разворачивать. Иван Николаевич молча ждал.

Сначала показалась гипсовая шапка густых кудрявых волос, потом мужское лицо, сильное, напряженное. Перед ним снова оказался античный слепок какого-то мифологического героя. Кого именно, он не знал.

- Это кто? - спросил неприветливо, без особого интереса, вроде просто из вежливости.

- Лаокоон, - спокойно ответил Литовченко, словно и не заметил недовольства приятеля.

Он прекрасно понимал, что Крамской не из тех, кого нужно утешать при первой же неудаче. Скорее, наоборот, его следовало подзадорить.

- Очень сложный слепок для рисования. Мало кому удается, - сказал он равнодушным тоном. - Но все же попробуй. Вдруг сумеешь.

После ухода Литовченко Иван Николаевич долго вглядывался в «тяжелое» лицо Лаокоона, на котором застыло выражение страдания, силы, внутренней борьбы. Кто он, этот герой, какая легенда с ним связана? Спросить у приятеля постеснялся, а сам не был силен в мифологии. В начальной школе про Лаокоона ничего не рассказывали.

На следующий день Иван Николаевич пошел в библиотеку. Следовало хорошенько узнать, кого станет рисовать. Что примется за этот рисунок, Крамской уже не сомневался. Мало у кого получается? Пусть. Он должен попробовать свои силы. Сложное задание даже интересней. Взяв предложенные ему библиотекарем книги, он углубился в чтение.

Лаокоон, как рассказывал миф, жил в древнем городе Трое и был служителем храма, жрецом. Греческие боги решили погубить Трою, но Лаокоон предупредил троянцев о грозящей опасности, посоветовал им не втаскивать в городские ворота деревянного коня, оставленного греками в качестве подарка, после того как они сняли неудавшуюся осаду. На самом деле «подарок» был военной хитростью: внутри деревянного коня прятались греческие воины. Троянцы не послушали совета Лаокоона, и Троя пала. Лаокоон же вместе с двумя сыновьями был по повелению богов задушен змеями. И еще до нашей эры скульпторы из Родоса изваяли мраморную группу, изображающую жреца и его сыновей, оплетенных мощными гадами.

Голова Лаокоона.

1857.

Голова Лаокоона.

1857.

Именно с этой античной скульптуры и был сделан гипсовый слепок головы Лаокоона, который предстояло нарисовать. Теперь Крамскому стало понятно искусно переданное древними ваятелями предельное напряжение мускулов лица, сила и мука, отраженные на нем. В тот же вечер Крамской сел,за работу.

Он не торопился. Вновь и вновь пристально вглядывался в гипс, или, как говорили ученики Академии, штудировал натуру. Набросал контур. Затем принялся за прорисовку отдельных деталей. Старался добиться максимально «портретного» сходства и одновременно передать гордый дух борющегося с мучительной смертью мифологического героя. Крамской не знал, сколько прошло времени. Разогнул спину только тогда, когда рисунок был окончен.

Придирчиво окинув его взглядом, почувствовал, что доволен своей работой. Лаокоон получился точно таким, каким он его увидел и понял. Умело был передан объем, высветлены одни и затонированы другие поверхности. Академические профессора, пожалуй, должны будут признать, что он неплохо владеет пластикой. Тщательная отделка деталей, уверенные штрихи свидетельствовали о том, что техника рисунка тоже на хорошем уровне. Правда, линии чуть жестковаты и суховаты. Сказывалась долголетняя работа ретушером. Но в целом рисунок получился. Наверно, мятежный нрав Лаокоона оказался близок натуре художника. Иван Николаевич, конечно, испытывал в тот момент некоторое чувство гордости или, уж во всяком случае, удовлетворения.

Литовченко, Тулинову и другим знакомым художникам работа тоже понравилась. Все единодушно решили - можно подавать в Совет Академии. Несколько дней Крамской, как говорится, собирался с духом и вот наконец, бережно свернув рисунок в рулон, понес его на суд профессоров.

Работу оценили по достоинству. Осенью 1857 года Иван Николаевич был зачислен учеником Петербургской Академии художеств. Мечта, так давно лелеемая им, сбылась.

АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ

Начались занятия. Крамской старательно, добросовестно выполнял все задания. Совершенствовался в рисунке, изучал анатомию человеческого тела, без знания которой невозможно правильно рисовать фигуры. Учился композиционно строить картины, то есть располагать изображаемое на полотне так, чтобы место каждой фигуры, каждого предмета было оправдано, чтобы они не мешали друг другу и создавали бы в целом единое законченное впечатление. Ученик делал успехи, получал академические награды.

Однако чем дальше, тем скучнее становилось ему на занятиях, тем меньше они ему давали. Академия оказалась совсем иной, чем рисовалась ему в мечтах. «Одно за другим стали разлетаться создания моей собственной фантазии об Академии», - написал он потом.

Устаревшая система преподавания не развивала личных способностей каждого. Программы составлялись так же, как столетие назад, будто за стенами Академии не бурлила жизнь. Правда, недавно начали преподавать «живопись бытовых сцен», но ей придавалось второстепенное значение. Изо дня в день, из года в год рисовали и писали красками в основном мифологических богов и героев: Венер и Гераклов, Аполлонов и Зевсов. Писали картины на религиозные и исторические темы да изысканные пейзажи в итальянском духе. От учеников требовали передачи нарочито приятного колорита, эффектности, искусственных поз, грациозности - таковы были характерные черты академической живописи той поры.

«Изящество должно быть во всем», - провозглашали профессора.

И даже когда ученики рисовали в классах мужиков-натурщиков, то требовалось исправлять на бумаге их мозолистые ступни по античным слепкам.

«Ты учился рисовать антики? Должен знать красоту и облагородить слепок», - говорил преподаватель ученику.

Столь пустые советы не помогали молодым художникам. Им хотелось серьезных разборов работ. Но больше всего хотелось рисовать и писать не надоевших богов и героев, а саму жизнь - настоящую, неприукрашенную. Потому-то в свободное от занятий время они рисовали с натуры. А потом обсуждали свои работы, советовались, спорили. Они старались придавать своим работам современное звучание и мечтали о свободном выборе сюжетов. Крамской особенно остро понимал, что Академия специально погружает их в мертвый мир условности, чтобы увести от жизненно важных вопросов, которые волновали всю Россию.

Время, когда Иван Николаевич Крамской учился в Академии художеств - конец 50-х - начало 60-х годов XIX века, - было беспокойным. Поражение царской России в Крымской войне окончательно показало всю несостоятельность крепостнической системы. Начинаются волнения среди крестьян, вспыхивают студенческие беспорядки, революционные демократы, вдохновляемые Чернышевским, становятся во главе общественного движения. В 1859 году в стране складывается революционная

ситуация. Царизм оказывается вынужденным провести постепенно в жизнь ряд реформ, главная из которых - отмена крепостного права.

Автопортрет. 1860-е годы.

Автопортрет. 1860-е годы.

Разве мог свободолюбивый дух времени не проникнуть в Академию художеств? Ведь там учились люди, приехавшие из самых разных уголков страны, хорошо знавшие жизненные трудности и одержимые благородным стремлением посвятить себя искусству. Но только не тому «чистому искусству», с которым столкнулись в Академии. Оно было глубоко чуждо им, так как призывало уходить от действительной жизни в идеальный мир красоты. А Чернышевский, которого большинство учеников Академии боготворило, решительно выступал против этого, утверждая, что именно жизнь - главный источник прекрасного, что искусство должно заниматься воспроизведением жизни, должно произносить приговор над явлениями действительности.

Мысли Чернышевского, вождя демократов, были близки и понятны Крамскому и его друзьям. Академическая молодежь зачитывалась передовыми изданиями. «Современник «Русское слово» нередко печатали статьи об искусстве. В них говорилось, что быть полезным может только глубоко национальное, реалистическое искусство, которое заставит людей задуматься, вызовет сочувствие к угнетенным, возбудит желание улучшить положение трудового люда.

Статьи демократических публицистов давали ответ на главный для молодежи вопрос: каковы задачи и цели искусства, которому они собирались посвятить свою жизнь. По вечерам молодые люди сходились вместе, обсуждали волновавшие их проблемы, читали вслух журналы. Лидером академической молодежи стал Крамской. Накопив во время странствий богатый запас жизненных впечатлений, обладая широким, острым умом, он сделался активным борцом за передовые идеалы, сплотил вокруг себя остальных. Он был прирожденным вожаком, умел убедить, зажечь. Его слушали, его уважали.

Еще раньше, когда за одну из работ Крамской получил первую награду - серебряную медаль, он собрал друзей у себя дома. Конечно, получение награды явилось лишь поводом - сплотить своих единомышленников. Вечер прошел очень интересно. С тех пор раз в неделю все непременно сходились у Ивана Николаевича. Тулинов метко назвал эти вечерние сидения «новой русской академией».

Они ведь не просто витийствовали, но и учились друг у друга. Практически их собрания превратились в вечерние рисовальные классы. Каждый раз Крамской подбирал новые номера журналов, и, пока остальные рисовали, кто-либо один читал вслух очередную статью по вопросам искусства. Особенно любили слушать Крамского. Его голос звучал вдохновенно, зажигательно.

Иван Николаевич открывал «Современник» и, окинув всех взглядом, начинал:

- «Мы хотим, чтобы художники были гражданами своей страны и своего времени, чтобы предметом их искусства был человек, а не халаты, которые он носит, чтобы его вдохновляли история и движение современного общества, а не сказочный мир, чтобы, одним словом, они были прежде всего современными людьми, если хотят быть современными художниками».

Такие слова, да еще прочитанные с пафосом, со страстью, никого не оставляли равнодушными. А потом начиналось обсуждение работ. Серьезно, с пониманием и в то же время критически относились они к творческим исканиям друг друга. «Товарищество - единственное, что двигало всю массу вперед, давало хоть какие-нибудь знания, вырабатывало хоть какие-нибудь приемы и помогало справляться со своими задачами», - писал Крамской. Он придавал огромное значение «товариществу». Слово это имело для него емкий смысл. Не случайно позже именно так молодые художники назовут свое объединение.

БУНТОВЩИКИ

Шло время. За стенами Академии появлялись новые живописные произведения, авторы которых сразу же завоевывали известность. Их творчество волновало людей. В 1861 году были написаны «Привал арестантов» В. И. Якоби и «Сельский крестный ход на пасхе» москвича В. Г. Перова. Эту картину Перова, показанную на выставке 1862 года, пришлось срочно убрать по распоряжению властей. А у Павла Михайловича Третьякова - создателя первой русской национальной художественной галереи, купившего полотно Перова, полиция взяла подписку в том, что он не выставит картину для всеобщего осмотра. В 1862 году появляется «Неравный брак» В. В. Пукирева. Перов пишет картину «Чаепитие в Мытищах близ Москвы».

Новая жанровая живопись показывала социальную несправедливость и жестокость царизма, разоблачала дворянство и духовенство, призывающее народ жить в смирении. Становилось ясно, что реалистическое искусство делается опасным для власть имущих.

Крамскому и его друзьям тоже хотелось, чтобы их работы были проникнуты духом современности. Но в Академии по-прежнему приходилось выступать в обычном академическом репертуаре, ничего не говорившем ни уму, ни сердцу художников. В 1861 году, как раз когда ученики Академии восхищались картинами Якоби и Перова, им опять было велено выполнить традиционные программы. Одна на исторический сюжет: «Софья Витовтовна, вырывающая пояс у Василия Шемяки на свадьбе Василия II Темного» и другая - на античный: «Харон, перевозящий тени через реку Стикс». Ничего не менялось в Академии. У молодых живописцев не было никакого желания делать скучные, из года в год повторяющиеся задания. Это не преминула отметить демократическая художественная критика. В 1863 году, за месяц до конкурса на Большую золотую медаль, устраивавшегося при окончании учениками Академии, в сатирическом журнале «Искра», близком к «Современнику», появилась статья одного из самых острых публицистов-сатириков Дмитриева «Расшаркивающееся искусство». Крамской и его друзья, конечно, читали ее на одном из своих вечеров.

«Искусство придумывать ученикам программы неподражаемо и как нельзя более отличается постоянством, - писал автор. - Сто лет тому назад в царствование Екатерины II была задана ученикам Академии такого рода программа: изобразить пальмовое дерево, на нем вид столичного города Санкт-Петербурга, кругом пастухи и пастушки, красиво разодетые, пляшут… Ровно через сто лет Совет задает изобразить Софью Витов-товну и Харона».

Убогость этих надуманных программ была очевидна каждому из молодых. Волнуясь, художники обсуждали прочитанное. Тревожились, что и в текущем, 1863 году положение не изменится. И твердо решили меж собой: писать подобную программу на конкурсе не будут. Их решение еще более утвердила другая статья, помещенная в том же номере «Искры» и также посвященная академическим программам:

«Все очень хорошо знают, что, как всякому человеку нужно привить оспу, так каждому художнику необходимо написать программу, которая для него неизбежна как закон природы. Кто же станет вооружаться против законов природы?» Это звучало как вызов, брошенный молодым художникам. Они приняли его. Ответом был «академический бунт». Возглавил его, конечно же, Крамской.

Художники написали и подали в Совет Академии прошение о свободном выборе сюжетов на конкурс. Ответа не последовало. Написали второе прошение - снова молчание. Стало ясно: профессора боятся. Вдруг кому-нибудь придет в голову изобразить нечто вроде «Привала арестантов» или «Крестного хода». Юноши решили продолжать борьбу. Избрали депутацию и направились к членам Совета. Теперь уже устно изложили им свои требования.

- Не согласен и никогда не соглашусь. Если бы это случилось прежде, то вас бы всех в солдаты, - резко выкрикнул в ответ академик Тон.

- Вы говорите глупости и ничего не понимаете. Я и рассуждать с вами не хочу, - возмутился другой член Совета, Басин.

- Академия призвана развивать искусство высшего порядка. Слишком много уже вторгается низменных элементов в искусство, - начал мягко увещевать учеников ректор Бруни. Он пытался как-то загладить резкость других членов Совета. Но было понятно, что он согласен со своими коллегами.

- Да что же, по-вашему, Федор Антонович, разве уж жанристы и не художники? - не вытерпев, прервал его один из учащихся.

Ректор постарался замять конфликт. Обещал свою поддержку. Однако надежды на то, что он выполнит обещание, почти не было. Вечером друзья вновь собрались вместе. Долго обсуждали создавшуюся ситуацию. Все были единодушны: раз начали протестовать, отступать нельзя. Решили накануне конкурса заготовить прошение о выходе из Академии. Если Совет не разрешит свободный выбор тем, они не станут писать конкурсную работу.

И вот наступил день конкурса. 9 ноября 1863 года в 10 часов утра художники собрались в конференц-зале. Поднялся вице-президент Академии и довольно невнятно начал читать:

- «Совет императорской Академии художеств к предстоящему в будущем году столетию Академии для конкурса на Большую золотую медаль избрал сюжет из скандинавских саг - «Пир в Валгалле»: на троне бог Один, окруженный богами и героями, на плечах у него два ворона; в небесах сквозь арки дворца Валгаллы видна луна, за которой гонятся волки…»

Пока длилось чтение, молодые художники возмущенно переглядывались между собой. Кругом кипит жизнь, с ее трудностями и нерешенными проблемами, а им опять предлагают рисовать богов, воронов, волков. Молодые люди уже не слушали. Им предстояло сейчас сделать первый решительный шаг в своей жизни. Это требовало гражданского мужества. И они остались верны своим взглядам.

- «Как велика и богата даваемая вам тема», - прозвучали в тишине заключительные слова вице-президента Академии. Они были восприняты как насмешка, как издевательство.

Бруни еще не успел объяснить, какие и где взять материалы, как от группы учеников отделился уполномоченный - Иван Николаевич Крамской. Вежливо и твердо объяснил, что они не примут участия в конкурсе, так как Совет не счел возможным выполнить их просьбу.

Крамской был тогда почти таким, каким мы знаем его по прекрасному автопортрету 1867 года. Скромно одетый молодой человек, с одухотворенным лицом, с проницательными серыми глазами, с прямыми длинными волосами. Во всем его облике ощущалась энергия, непреклонность, уверенность в себе. Типичный разночинец 60-х годов. «Главное действующее лицо академической драмы» - как сказал о нем Репин.

Изложив все потрясенным членам Совета (никак не ожидавшим открытой демонстрации), Крамской положил свое заявление на стол делопроизводителя и твердой походкой вышел из зала. Навсегда порвал с Академией. Так же поступили и остальные. Совет и предположить не мог, что дело примет такой оборот. Ведь эти юноши были лучшими учениками, регулярно получали награды. И вдруг - отказ от конкурса, от самой Академии. Бунт.

«Бунт четырнадцати», как известен он в истории русской живописи. О нем строжайше было запрещено упоминать в печати. Только маленькая сноска, данная к одной из журнальных статей, информировала публику, что в Академии художеств «учинилась достойная сожаления демонстрация со стороны четырнадцати конкурентов на Большую золотую медаль» и что виновны в этом газетные и журнальные «повстанцы против Академии», которые и сбили с толку «легкомысленную и неопытную молодежь».

Журнальная сноска была напечатана мелкими буквами, и, наверное, мало кто ее заметил. Но зато само молчание прессы о «бунте четырнадцати» и большой резонанс, который получило это событие в художественной среде, свидетельствовали о том, что «бунт» не случайное заблуждение «легкомысленных и неопытных» юношей.

Это был вполне обдуманный протест против установившейся академической рутины, уводившей художников от жизненно важных вопросов. Царское правительство прекрасно все понимало. Имена «протестантов» были занесены полицией в списки «подозрительных». А за главным их вдохновителем, Крамским, был установлен надзор. О легкомыслии бунтовщиков говорить не приходилось.

АРТЕЛЬ

Создалась Артель художников как бы сама собой.

«Кто первый сказал слово? Кому принадлежит почин - право, не знаю», - говорил потом Иван Николаевич. Разных артелей в то время образовывалось множество. Это была характерная для эпохи 60-х годов форма объединения людей одной профессии и одних взглядов. Такие артели стали создаваться в России после появления романа Чернышевского «Что делать?».

Молодые художники горячо верили в правоту своих убеждений и страстно хотели работать. Отстаивать же свои идейные позиции и творить на первых порах можно было только сообща. Поодиночке им не выстоять. Выйдя из Академии, они оказались без всяких средств. У большинства не было денег на жилье, на материалы - краски, кисти, холсты, бумагу. Как ни плохи были академические мастерские, но они давали возможность работать. Теперь же, чтобы не пропасть, требовалось объединиться. Что они и сделали.

Крамской и еще пять товарищей сняли вместе просторную квартиру на 17-й линии Васильевского острова. Самую большую комнату сделали общей гостиной, часть комнат отвели под мастерские. Сюда приходили работать и остальные члены Артели, жившие в других местах. Хозяйство вела Софья Николаевна Крамская, молодая жена Ивана Николаевича, добрый его друг и помощник. Сам Крамской оставался главой и душой сообщества.

Какое это было для них замечательное время! Поначалу, когда художники въехали в свою новую квартиру, все их совместное имущество состояло из двух стульев и одного трехногого стола. Но никто не унывал. Тем более, что у Софьи Николаевны оказалась и вовсе роскошная вещь - старый рояль. Его, конечно, поставили в гостиной. По вечерам хозяйка Артели садилась за рояль и играла, а художники пристраивались со своими альбомами - кто на подоконнике, кто у стола, кто просто на полу - и рисовали. Затем по традиции начиналось общее чтение, потом обсуждение, споры. Все казалось важным, интересным. О чем только не говорилось здесь, в их любимой гостиной. «Это был хороший момент в моей жизни», - вспоминал много лет спустя Иван Николаевич.

Там же, в гостиной, по четвергам устраивалось общее собрание Артели. Приходили все ее члены, приводили своих товарищей - студентов Академии и университета. Народу собиралось множество. Каждому хотелось высказаться о работах товарищей, о прочитанных книгах и статьях и просто поговорить о жизни. Крамской любил вовлекать друзей в спор, а когда спорящие заходили в тупик, кто-нибудь непременно прерывал шумевших и поворачивался к Ивану Николаевичу.

- А ну-ка послушаем, что дока скажет. - К голосу Крамского всегда прислушивались.

Постоянным участником «четвергов» вскоре стал и молодой Илья Репин, будущий великий русский живописец. Он тогда только что поступил в Академию и вскоре, как в свое время Крамской с товарищами, разочаровался в ней. Студенты ругали своих профессоров и с восхищением говорили о четырнадцати бунтовщиках и о созданной ими Артели. И вот Репин упросил кого-то из старших товарищей взять его на очередной «четверг».

Свободная, доброжелательная атмосфера, царящая в Артели художников, увлекла Репина. Ему нравилась дружеская и в то же время откровенная взаимная критика. Никто не обижался, если его работой оставались недовольны. Напротив, старались переделать эскизы, исправить ошибки, добиться лучшего результата. Одним из самых серьезных критиков был Иван Николаевич. Репин всегда поражался меткости суждений Крамского. Стал приносить свои рисунки на его суд. «Мало-помалу я потерял к академическим профессорам доверие, интересовался только замечаниями Крамского, слушал только его», - рассказывал Илья Ефимович. Так же относился к Крамскому начинающий скульптор Антокольский и многие другие ученики Академии.

Уголок Артели художников. 1866.

Уголок Артели художников. 1866.

Целое поколение молодых художников считало Крамского своим учителем. Его одобрение и похвала ценились выше академических наград. А ведь ему еще не было и тридцати. Влияние его на художников-современников росло. Тому немало способствовали черты его натуры - ум, честность, стойкость, решительность, увлеченность и тонкое понимание всего передового, прогрессивного.

В один из вечеров Репин принес на Васильевский остров свою очередную работу, чтобы посоветоваться с учителем. Крамской внимательно начал смотреть наброски Репина к задуманной картине. Илья Ефимович с волнением ждал. Прошла минута, две, а Иван Николаевич молчал.

Что-то, видно, его не устраивало в замысле молодого друга. Через некоторое время, серьезно глядя на Репина, он наконец заговорил. Не об этих карандашных набросках непосредственно, но об очень важном. О главном. Репин понял Крамского и запомнил те слова на всю жизнь.

- Художник есть критик общественных явлений, - страстно звучал голос Ивана Николаевича, - какую бы картину он ни представил, в ней ясно отразится его мировоззрение, его симпатии и антипатии и, главное, та неуловимая идея, которая будет освещать его картину. Без этого света художник ничтожен.

Понятно, что Крамской, так высоко ставивший задачи искусства, сыграл важную роль в развитии молодых живописцев. Много времени и сил уделял он руководству Артелью, своим товарищам и ученикам. Дела Артели шли все лучше. Добросовестное, талантливое исполнение первых заказов снискало художникам признание и известность. Заказов становилось все больше. Крамской даже беспокоился, как бы не начали друзья «валять» их, как он говорил, то есть халтурить. Но тревога оказалась напрасной. Все работали на совесть. Появились деньги. Артельщики сняли квартиру еще больше и лучше, ближе к центру. Летом они разъезжались по родным местам, а осенью собирались вновь, привозя этюды и картины из народного быта, портреты, пейзажи. Приезд каждого и знакомство с новыми работами становились всеобщим праздником.

Сам Иван Николаевич писал в основном портреты - заказные, товарищей по Артели, знакомых, жены. Вскоре он завоевал славу замечательного портретиста. Многие думали, что это и есть его истинное призвание. Крамской так не считал, но портреты делать в то время любил. Это позже, когда начали рождаться дети, семья стала разрастаться и требовала все больше средств, он, хотя и продолжал писать портреты, возненавидел их.

Отчаивался, что лишь из-за нехватки денег приходится ими заниматься и нет времени сосредоточиться на серьезном творчестве, на картине, о которой мечтает. Был ли он прав в своем желании покончить с портретированием? Трудно сказать. Созданные им портреты висят теперь в музеях и доставляют всем радость общения с истинным искусством.

Думается, и сам Иван Николаевич понимал, что достиг в портретах высокого мастерства. Но душой он всегда стремился к картине.

В делах Артели его тоже не удовлетворяло достигнутое. Расстраивало, что творчество художников было известно только людям богатым, которые имели возможность покупать живопись. Простые горожане, а тем более крестьяне картин не приобретали, на выставки в столицы не ездили. А в других городах выставок тогда не было. Крамской решил устроить выставку для простых людей. Деятельный и страстный в любом начинании, он зажег своей идеей остальных.

Выставка открылась летом 1865 года в Нижнем Новгороде. Там каждое лето работала знаменитая Всероссийская ярмарка, и люди съезжались из всех городов и деревень. Это было наиболее удобное место для того, чтобы познакомить народ с искусством.

Конечно, самому Крамскому с товарищами в открытии выставки отказали бы. Слишком хорошо помнили еще власти «академический бунт». Но предприимчивый Иван Николаевич уговорил «Петербургское собрание художников» в необходимости подобной выставки. Это художественное объединение и стало формальным устроителем.

За чтением. 1863.

За чтением. 1863.

Первый опыт был не совсем удачен. Члены «Петербургского собрания художников» привезли много скучных академических работ, но все же и бытовая живопись была не на последнем месте. Именно около картин, сюжеты которых были взяты прямо из жизни, всегда толпился народ. «Отдых на сенокосе», «Извозчик на постоялом дворе»,

«Возвращение ссыльного», «Конюшня», «Вечер в поле» - все знакомое, словно подсмотренное в их деревне, в их городе.

Дольше других в зале оставались люди, отнюдь не принадлежавшие к высшему обществу. Неловко чувствовавшие себя среди красочных полотен, бородатые, в зипунах и лаптях, эти зрители порой «заглядывались на картину до слез», качали головами, что-то шептали и, уходя, говорили:

- Пойду-ка я приведу земляков. На одном постоялом дворе мы стоим. Пускай подивятся.

Вскоре являлись земляки и так же долго разглядывали произведения, не умея выразить свой восторг. Народ тянулся к искусству. Следовало продолжать устройство подобных выставок. Хотелось сделать это силами самой Артели. Но Артель была не в состоянии претворить в жизнь подобную идею - слишком мало художников состояло в ней. А со временем стала меняться и внутренняя атмосфера. Личное положение «артельщиков» улучшалось, и, соответственно, терялась прежняя зависимость друг от друга, от общего дела. Некоторые, набирая много заказов, уже не уделяли должного внимания качеству своих работ, перестали прислушиваться к советам товарищей. Крамской негодовал.

Семья художника. 1866.

Семья художника. 1866.

Чашу его терпения переполнил поступок одного из членов-учредителей Артели. Вопреки их общим принципам - никогда не зависеть от Академии, - этот художник втайне от товарищей подал туда прошение с просьбой предоставить ему заграничную командировку за казенный счет. Такого отступничества Иван Николаевич вынести не мог. Еще более расстроило то, что многие художники отнеслись к происшедшему равнодушно.

«Господа, - страстно взывал к ним Крамской, - еще раз обращаюсь к нашему прошлому и на этот раз в последний: несмотря на многие наши ошибки, оставалась еще область неприкосновенная, источник даже гордости: это пора молодого и честного поступка - выхода из Академии, что давало право на сочувствие и уважение к нашему характеру. Но вот один из нас тихо и незаметно уничтожает это одним ударом».

Гордый, неподкупный, Крамской не мог согласиться с изменой идеалам их молодости. Не почувствовав общей активной поддержки, в том же, 1870 году он вышел из Артели. Ведь он сказал, что обращается к товарищам в последний раз, и сдержал слово. Вечный борец, Крамской остался верен себе. Потеряв своего руководителя, Артель вскоре распалась.

КТО ТАКИЕ ПЕРЕДВИЖНИКИ?

День стоял холодный и пасмурный, но Университетская набережная была полна народу. Люди шли к зданию Академии художеств. Там открывалась выставка, но не академическая, а нового художественного братства - Товарищества передвижных художественных выставок. Залы Академии лишь сняли на время за неимением другого помещения.

Что же заставило людей, несмотря на дурную погоду, отбросить свои обычные дела, поспешить сюда, может, с другого конца Петербурга и потом приходить еще не один раз? Что интересного увидели на этой выставке? И что это за Товарищество передвижников, как его стали называть для краткости? Такие вопросы задавались многими, кто прослышал от знакомых и узнал из газет о необычном вернисаже.

Выставка действительно была для того времени необычной. Передвижники выставили немного картин - всего 46. Но какими свежими, новыми были эти произведения! Ни надоевших всем богинь и амуров, ни парадных портретов важных сановников и светских дам, ни романтических пейзажей с роскошными деревьями и водопадами - ничего этого не увидели зрители.

Наброски к картине «Русалки» и к композиции «Воскресение».

1871.

Наброски к картине «Русалки» и к композиции «Воскресение».

1871.

Зато из рам смотрели на публику ее современники и соотечественники в скромных одеждах: художники Васильев и Клодт, скульптор Антокольский, чьи портреты создал Крамской. Завораживал пейзаж Саврасова «Грачи прилетели». Написанный с удивительной правдивостью и теплотой, он как бы показывал людям, что красота - рядом с ними, нужно только уметь ее видеть. Радовало, притягивало зрителей полотно Перова «Охотники на привале» - столько в нем было тонкого юмора и жизненной убедительности. Совсем иное настроение создавала картина Прянишникова «Порожняки». Грустью, безысходностью веяло от тянущегося по пустынной полевой дороге порожнего обоза и от одинокой фигурки промерзшего семинариста в санях. Историческое полотно Ге «Петр I допрашивает своего сына царевича Алексея в Петергофе» поразило современников драматизмом, огромным внутренним напряжением и при этом внешней простотой изображения.

А выставленная Крамским «Майская ночь», которую он написал на сюжет повести любимого им Гоголя (помните его дневник?) очаровывала духом народной фантазии. Художник решил изобразить сцену сна Левко. На первом эскизе Крамской даже нарисовал спящего Левко в правом нижнем углу картины, но потом отказался от передачи какой-либо конкретной сцены, описанной Гоголем.

Русалки (Майская ночь). 1871.

Русалки (Майская ночь). 1871.

«Майская ночь» как бы стирала грань между миром реальным и сказочным. Типично украинский пейзаж - стройные тополя, белые хатки под соломенными крышами на пригорке, пруд, заросший тростником и кувшинками, лесистый берег, тонущий в темноте ночи. А в центре картины - русалки с распущенными волосами, все в белом, высвеченные таинственным лунным светом. Они вполне уместны в этом земном пейзаже. В такую тихую лунную ночь, «полную чудес и тайн», народные предания словно непременно должны «ожить», преобразить реальный мир, заполнить его поэтическими образами. Правда, гоголевской силы художник в картине не достиг. Однако ощущение поэзии, сказочности, которых добился Крамской, привлекло внимание публики и прессы. Произведение неизменно называли в числе пяти наиболее популярных картин выставки.

С неменьшим интересом знакомились зрители и с другими картинами. «Здесь все вещи или действительно отличные, или хорошие, или на самый худой конец - недурные. Новизна задач, сила, глубокая народность, поразительная жизненность, полное отсутствие прежней художественной лжи, талантливость, бьющая ключом, - все там есть», - написал в «Санкт-Петербургских ведомостях» художественный критик Стасов. Ни одной выставке прежде пресса не уделяла столько внимания, сколько этой. Об искусстве передвижников и об их целях написал и замечательный писатель Салтыков-Щедрин. Сам факт его выступления говорил о том, что революционеры-демократы придавали организации Товарищества передвижников и первой выставке огромное значение.

Крамской был доволен. Еще до своего выхода из Артели, почувствовав, что ее существование теряет всякий смысл, Иван Николаевич призывал товарищей «расстаться с душной и курной избой и построить новый дом, светлый и просторный». Он прекрасно понимал, что распад Артели неизбежен и что новое реалистическое направление искусства должно закрепиться в каких-то новых организационных рамках.

Художникам хотелось устраивать независимые от Академии выставки, пропагандировать свое творчество, знакомить с ним как можно больше людей. Вместе было легче отстаивать свои идеалы. Зимой 1868 года московский художник Мясоедов подал мысль об организации выставок каким-либо кружком самих художников. Ее приняли с большим сочувствием. Крамской, сам пришедший к тому же замыслу, и Ге деятельно занялись организацией нового художественного братства в Петербурге, Мясоедов и Перов ратовали за это дело в Москве.

2 ноября 1870 года подписали Устав организации, которую и назвали «Товарищество передвижных художественных выставок». «Новый дом» был построен. Он объединил лучшие художественные силы России той поры. Крамской - один из создателей Товарищества - стал главным его идеологом. Именно Ивану Николаевичу, в первую очередь, Товарищество передвижников обязано тем, что сделалось не просто выставочным объединением, а школой передового национального искусства.

Передвижники несравнимо шире, чем члены Артели, понимали свои основные задачи. Не случайно, если первый параграф устава Артели гласил, что цель ее - соединенными трудами упрочить и обеспечить материальное положение, то Товарищество закрепляло первым параграфом совершенно иную, более высокую цель: устройство передвижных художественных выставок, чтобы знакомить желающих с Русским искусством («Русское» было напечатано в Уставе с большой буквы), чтобы развить любовь к искусству в обществе и чтобы облегчить художникам сбыт своих произведений (этот естественно важный для всех момент ставился передвижниками на последнее место). Главное же, члены Товарищества стремились к тому, чтобы народ узнал отечественное искусство, и сами хотели как можно глубже познать жизнь народа, служить ему своим творчеством.

Уже первая выставка, открывшаяся в ноябре 1871 года, поехала потом из Петербурга в Москву, затем в Харьков и Киев. Жители четырех городов смогли побывать на художественной выставке. Судя по количеству проданных билетов, ее посетило 29 503 человека. По тому времени - число огромное. А так как люди неимущие допускались художниками бесплатно, то цифра эта на самом деле была много больше. Успех превзошел все ожидания. Радостные, воодушевленные, передвижники стали готовиться к следующей выставке.

Иван Николаевич писал давно задуманную им картину, свою программную вещь, которой суждено было стать центром всеобщего внимания на 2-й передвижной, стать одним из лучших его произведений.

«ГЛУБОКОДУМАЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК»

Наверное, еще совсем недавно многие из вас читали народные сказки, в которых смелый и благородный витязь оказывается на распутье. Выезжает он в чисто поле, а там столб стоит, на столбе написано: направо поедешь - коня потеряешь, сам жив останешься, налево поедешь… прямо поедешь… Разные бывают варианты, что на каком пути случится. Но суть одна - герой должен выбрать правильный путь, чтобы удалось ему совершить доброе дело и победить силы зла.

Почему в сказках самых разных народов появился одинаковый сюжет - витязь на распутье? Да потому, что в основе сказок лежат вполне реальные, земные человеческие мысли и мечты. В жизни человек также постоянно оказывается перед выбором: как поступить, какое решение принять.

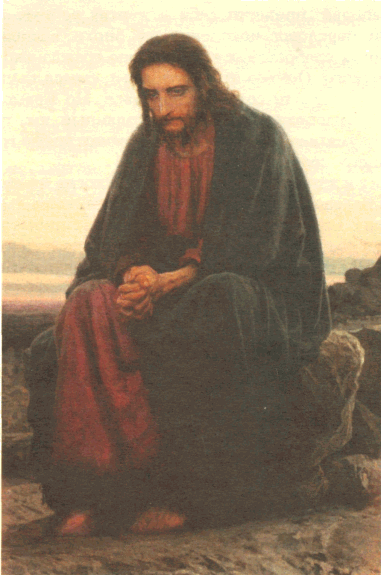

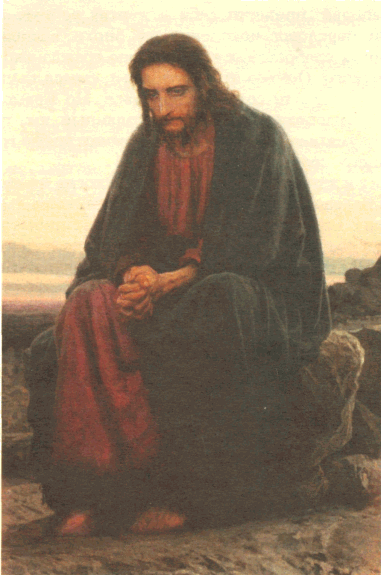

Христос в пустыне. Фрагмент.

1872.

Христос в пустыне. Фрагмент.

1872.

Борьба добра и зла - вечна. Только в сказках добро всегда побеждает (в этом - воплощение мечты человечества), а вот в жизни нередко берет верх зло и люди гибнут в неравной борьбе. Но что всего удивительнее, они, порой, сами избирают путь гибели, лишь бы принести пользу остальным, лишь бы сделать мир хоть немного лучше. Именно такой, готовой пожертвовать собой во имя добра и справедливости, была передовая демократически настроенная интеллигенция, а значит, и Крамской. Нравственные вопросы глубоко волновали их. Эти люди горячо верили, что подлинная гражданская деятельность невозможна без готовности человека-борца, человека-гражданина принести себя в жертву во имя своих идеалов. Иван Николаевич, как и его современники, много размышлял над этим вопросом. Итогом раздумий явилась картина «Христос в пустыне», выставленная им на Второй выставке передвижников в 1872 году.

Посреди голой, безлюдной пустыни сидит на камне человек. Он погружен в глубокую думу. Ему предстоит выбрать свой жизненный путь. Зло, царящее в мире, человеческие несчастья и беды - вот что волнует его. Он жаждет для людей добра и справедливости. Но как этого достичь? Можно просто ненавидеть зло, превозносить добро и, однако, ничего не предпринимать, чтобы жизнь стала лучше. Так и проживешь на земле тихо, спокойно, вроде не изменяя своим убеждениям, но и не борясь за них. Можно самому творить добро, помогать несчастным - это будет честная, полезная жизнь, только многим ли в силах помочь один человек?

А можно ведь и бороться за свои убеждения, убеждать в их правоте других, поднимать людей на борьбу со злом. Тогда многие многим смогут помочь, а главное - откроют людям глаза на то, как переделать, улучшить жизнь всего человечества. В такой борьбе человека нередко ждет гибель. Ведь силы зла не станут мириться с тем, что он проповедует. Этот путь требует огромного гражданского мужества, нравственной силы. И человек выбирает именно этот трудный, трагический путь. Он решает обречь себя на гибель ради людей, принести себя в жертву во имя добра.

Так поняло картину передовое поколение той эпохи, восприняло ее как призыв к преодолению собственных слабостей, к выполнению гражданского долга. Много было споров о картине Крамского. Однако этот, основной, смысл был ясен всем. Христа на протяжении многих веков писали сотни художников. Но Крамской отошел от традиционного, религиозного, изображения. Образ, созданный им, гораздо более земной, человеческий, нежели божественный. Да и сам художник прямо говорил: «Я хотел нарисовать глубоко думающего человека».

«…Есть один момент в жизни каждого человека… когда на него находит раздумье - пойти ли направо или налево, взять ли за господа Бога рубль (то есть предать. - И. Н.) или не уступать ни шагу злу… - писал Иван Николаевич писателю Г аршину. - И вот у меня является страшная потребность рассказать другим то, что я думаю. Но как рассказать? Чем, каким способом я могу быть понят? По свойству натуры, язык иероглифа для меня доступнее всего».

Что значит «язык иероглифа»? Это - иносказательный язык.

Иносказательно, посредством евангельской легенды раскрывал художник тему гражданского подвига, тему положительного героя-борца за народное счастье. С образом Христа у Крамского и его современников связывалось представление о высокодуховной личности, постоянно помнящей о долге перед народом, о жертвенности ради него.

Не случайно поэт Плещеев, член революционного кружка петрашевцев, задолго до появления картины Крамского воспринял образ евангельской легенды точно так же:

Он шел безропотно и, на кресте распятый,

Народам завещал и братство, и любовь;

За этот грешный мир, порока тьмой объятый,

За ближнего лилась его святая кровь.

О дети слабые скептического века!

Иль вам не говорит могучий образ тот

О назначении великом человека

И волю спящую на подвиг не зовет?

А Некрасов, певец революционной демократии, написал в 1874 году стихотворение, читая которое можно подумать, что он создавал его, глядя на «Христа в пустыне» Крамского:

Не говори: «Забыл он осторожность!

Он будет сам судьбы своей виной!…»

Не хуже нас он видел невозможность

Служить добру, не жертвуя собой.

Но любит он возвышенней и шире,

В его душе нет помыслов мирских.

«Жить для себя возможно только в мире,

Но умереть возможно для других!»

Так мыслит он - и смерть ему любезна,

Не скажет он, что жизнь ему нужна,

Не скажет он, что гибель бесполезна:

Его судьба давно ему ясна…

Его еще покамест не распяли,

Но час придет - он будет на кресте;

Его послал бог Гнева и Печали

Царям земли напомнить о Христе.

Вы, наверное, удивитесь, узнав, что это стихотворение вовсе не о самом Христе, а о Чернышевском - идеологе революционно-демократического направления. В экземпляре сборника «Последние песни», подаренном поэтом Крамскому, Некрасов собственноручно исправил заголовок «Пророк», напечатанный по цензурным соображениям, на - «Памяти Чернышевского» и тут же, зачеркнув, написал иначе: «В воспоминание о Чернышевском». И ничего удивительного в том, что подобное стихотворение посвящено Чернышевскому, нет. Обращение революционеров-демократов к евангельскому образу закономерно: ведь христианство возникло первоначально как религия угнетенного народа и отличалось тогда, по словам В. И. Ленина, «демократически-революционным духом». О Христе даже Белинский, знаменитый критик-демократ, писал как о борце за свободу, равенство и братство. Потому-то и обращались к его образу писатели и художники, наделяя его остросоциальным содержанием, проводя так идею гражданского подвига.

Еще в 1869 году, когда Крамской, отвергнув первый вариант картины, готовился к работе над следующим, он писал в своей записной книжке: «…у прежних художников Библия, Евангелие и мифология служили только предлогом к выражению совершенно современных им страстей и мыслей…» Это ли не прямое признание Крамского в том, что он вложил в свою картину современную ему трактовку евангельского сюжета, глубокий социальный смысл.

Понятно поэтому, что многим современникам художника, смотревшим на «Христа в пустыне», приходило на ум: может, это и не Христос вовсе, а обычный человек задумался, выбирая свой жизненный путь, преодолевая самого себя во имя долга перед людьми. Отказ от личного благополучия, служение народу даже ценой собственной гибели - цель жизни передовой русской интеллигенции - и отразил Крамской в своей картине. Сам откровенно признался Гаршину: «Итак, это не Христос. То есть я не знаю, кто это. Это есть выражение моих личных мыслей. Какой момент? Переходный».

Конечно, это были не только личные мысли художника. Картина Крамского оттого и вызвала такой глубокий отклик в сердцах современников, выступавших против гнета и тирании царского режима, что отражала мысли передовых людей эпохи, звала к подвигу во имя народа, утверждала идеал духовно сильной и чистой личности.

Гаршин ответил Крамскому, что его поразило в картине «выражение громадной нравственной силы, ненависти ко злу, совершенной решимости бороться с ним». Писатель Гончаров, глядя на одинокую фигуру в безмолвном пространстве, был буквально потрясен «внутренней нечеловеческой работой над своей мыслью и волей - в борьбе сил духа и плоти и, наконец, в добытом и готовом одолении…». Демократы приветствовали художника, реакционеры были возмущены.