Ложка

Дани Эрикур

В память о Венди, Жане и Давиде

Посвящается Саре и Сэму

Вот так достигла я его,

Взбираясь медленно,

Вцепляясь в ветки, что растут

Меж мною и блаженством.

Эмили Дикинсон

Я тотчас ее забрал.

Андре Бретон. Безумная любовь

Предисловие

Мой дед-англичанин любит говорить, что все маленькие истории нашей жизни порождает Большая История. Моя бабушка-валлийка возражает, что дело обстоит ровно наоборот — Историю с большой буквы составляет совокупность наших маленьких историй.

— Где же тогда родятся маленькие истории? — уточняет он ворчливо.

— У богатых — на простынях, в россыпях жемчуга и на столовом серебре. У таких, как мы, — в грязи, капусте и на гальке, — отвечает она.

I

УЭЛЬС

Rigor mortis[1]

Впервые эта ложка попадается мне на глаза в ночь смерти отца.

Я присаживаюсь на краешек его кровати. Мое тело коченеет. По углам комнаты, погрузившись в раздумья, сидят мама, дед, бабушка, двое моих братьев, наш лабрадор и доктор Эймер. Все вместе мы неуловимо напоминаем картину «Смерть Германика», хотя римской тоги ни на ком нет и вроде бы никого пока не отравили.

В комнате стоит тишина, больше похожая на неумолчный шум, который обволакивает со всех сторон, когда задерживаешь дыхание под водой. Гул тишины изредка прерывается скрежетом зубов моего брата Ала — тот всегда грызет ногти и кожу вокруг них, если сильно волнуется.

Pallor mortis

[2], констатировал доктор, накрывая папино бледное лицо простыней. Констатировал на латыни, чтобы дистанцироваться от произошедшего. «Док Эймер прячется за своей эрудицией», — сказал бы отец. При взгляде на простыню мне чудится, будто его ноги шевелятся. На маму я стараюсь вообще не смотреть. Картинка перед глазами плывет.

Мысли ускользают в недавнее прошлое. Два, а может, три часа назад я хлопнула кухонной дверью. Две, а может, десять минут назад в мою комнату вбежала Нану:

— Серен, идем скорее!

— Что случилось?

— Ох, дорогая… Твой папа…

«Бедная старенькая Нану, — подумала я в тот миг. — Совсем запыхалась, поднимаясь по лестнице».

Из-под простыни виднеется полосатая пижама. Серая полоска, синяя полоска, серая полоска… Цвета сливаются, картинка перед глазами плывет. Пальцы инстинктивно проверяют, на месте ли веки. Все хорошо. Все ужасно.

Дэй, мой другой брат, опускается на корточки и гладит собаку, шепча ей на ухо:

— Красавица, да, ты красавица.

Лабрадор постанывает от удовольствия. Эта ночь абсурдна. Прищуриваюсь и вижу, как мать ласково водит пальцами по отцовской груди, закрытой простыней. Неужели мама забыла, что папа мертв? Нет, из ее рта вырывается беззвучный всхлип. Крик ошеломления. Мы здесь все ошеломлены.

Особенно отец. Под простыней.

Завтра у меня переэкзаменовка по истории. Интересно, смерть близкого родственника — уважительная причина для пропуска экзамена? Поверх отцовского тела лежит льняная простыня. Белая, с розоватым оттенком? В полумраке не разберешь. Льняная, лен, льнуть, ленточка, ленивый, линейка… Может, я схожу с ума? Нет, просто отвлекаюсь.

Я склонна отвлекаться. Мама говорит, в моей речи слишком много вводных предложений, папа говорит… говорил в шутку, что, если я хочу, чтобы собеседник успевал следить за моей мыслью, мне нужно делать сноски.

Мама прячет край полосатой пижамы под простыню — должно быть, догадалась, что это зрелище причиняет мне боль.

Надавливаю большими пальцами на веки, отвлекающие мысли превращаются в тонкие нити. Чувствую покалывание. Снова открыв глаза, натыкаюсь взглядом на столик, на который отец поставил свою последнюю чашку чая. И тут я замечаю ее.

Ложку.

— Откуда взялась эта ложка?

Вся семья поднимает головы. Точнее, вся семья кроме Ала, обкусывающего ногти, и отца (по понятной причине).

— Откуда взялась эта ложка? — повторяю вопрос.

— Не знаю, Серен, любовь моя, по-моему, она была в нашем доме всегда, — вымученно улыбается мама.

От этой улыбки у меня внутри все сжимается. Уношу ложку к себе и рисую ее до самого утра.

Рисование помогает мне не отвлекаться. Точнее, не отвлекаться ни на что, кроме рисования. Возможно, мама права, возможно, эта ложка была у меня перед глазами на протяжении всей моей жизни. Хотя мне и кажется, будто я увидела ее только сегодня, я не могу отделаться от ощущения дежавю. У нас, в гостинице «Красноклювые клушицы», сотни столовых приборов, а значит, эта ложка, мелькавшая среди другой посуды, день за днем появлявшаяся на обеденных столах, в кухонной раковине, в банках с мукой или рисом, запросто могла ускользнуть от моего взора.

Я вдруг осознаю, что мы живем в окружении вещей, до которых нам нет дела, пока они не исчезнут, не сломаются или не предстанут перед нами в новом свете.

На восходе, когда раздаются первые телефонные трели, возвещающие о том, что пришла пора выслушивать соболезнования и готовить все необходимое для прощальной церемонии, я убираю карандаши, разглядываю ложку при утреннем свете и вздыхаю: «Какая она красивая, твердая и загадочная — полная противоположность нашей жизни».

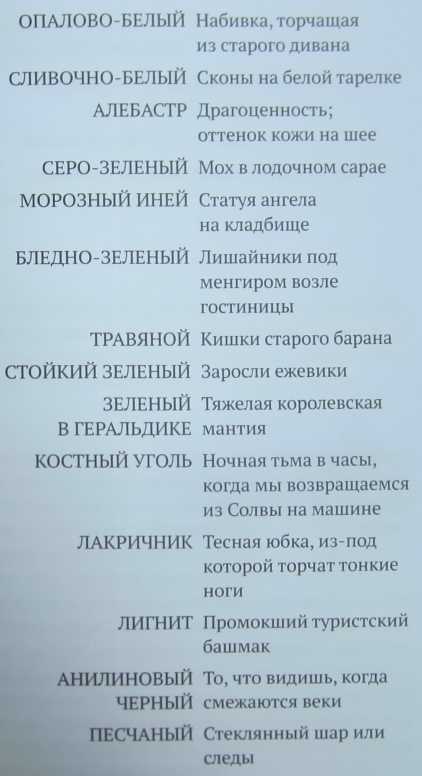

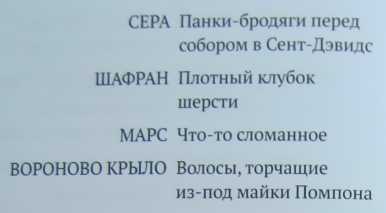

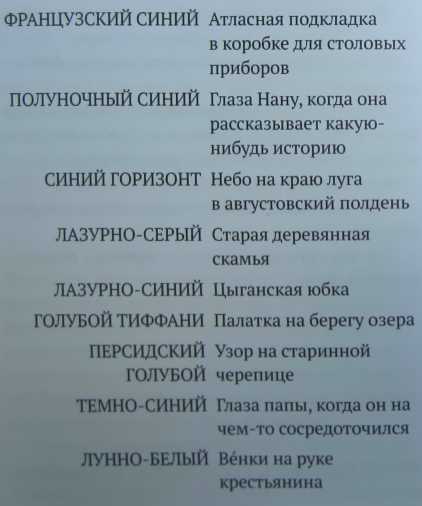

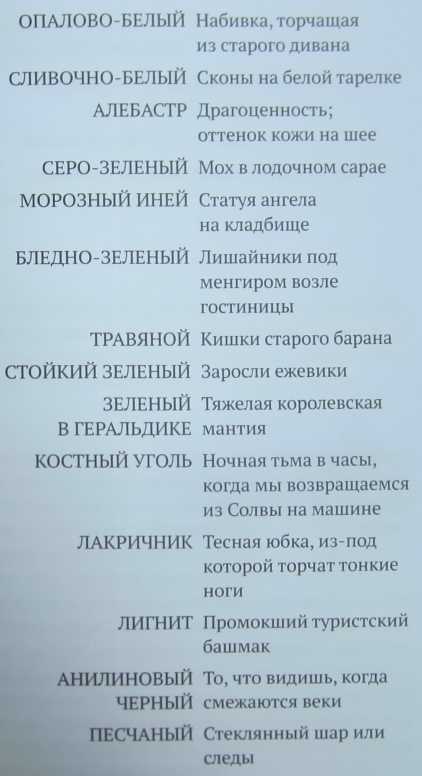

Анатомия ложки

Нынешним утром моим родным некогда искать ответ на вопрос, откуда эта ложка взялась в нашем доме.

Несмотря на громкие телефонные звонки, над гостиницей властвует оцепенение, а постояльцы ведут себя точно стадо зомби, подхвативших заразный вирус. Их восклицания: «О, какая утрата!», скорбные вздохи, цоканье языком и беспрестанные предложения попить чая выводят меня из себя. Вооружившись «Большой энциклопедией» и несколькими листками бумаги, я запираюсь в малой гостиной и пишу объявление.

ВНИМАНИЕ, НАЙДЕНА РЕДКАЯ ЛОЖКА!

МЕТАЛЛ: ЦЕЛЬНОЕ СЕРЕБРО (ВИДНЫ КЛЕЙМА)

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: НЕИЗВЕСТНО

РАЗМЕР: 7,4 ДЮЙМА

ВЕС: 0,12 ФУНТА

УКРАШЕНИЕ НА ЧЕРЕНКЕ: ДВЕ РЕЛЬЕФНЫЕ ВЕТВИ ЕЖЕВИКИ

УКРАШЕНИЕ НА КОНЦЕ ЧЕРЕНКА: МОНОГРАММА В&В, СТАРЫЙ СТРАННИК, ДВЕ БОРЗЫЕ (ИЛИ ДВЕ ЯЩЕРИЦЫ?)

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ К СЕРЕН МАДЛЕН ЛЬЮИС-ДЖОНС ГОСТИНИЦА «КРАСНОКЛЮВЫЕ КЛУШИЦЫ»

Где его разместить, я не знаю. Большинство здешних обитателей прикрепляют свои «куплю-продам-потеряно-найдено» к доске объявлений на стене магазинчика в Сент-Дэвидсон-Си. Судя по их содержанию, в нашей округе полно колясок, меламиновых подносов и складных столиков. Каждое новое объявление будоражит воображение кассирш. «Ты читала? Уилсоны продают свой диван. Разводятся, как пить дать!»

Учитывая изящный вид ложки, было бы уместно сообщить о ней в узкопрофильный журнал, но я никогда не слышала о существовании журнала, посвященного антикварному серебру.

Размышляю об этом, сидя на диване. Дверь гостиной отворяется, входит мой дед, которого я с детства зову Помпоном, и устраивается рядышком. Пробежавшись взглядом по моему тексту, он качает головой:

— Будь осторожна, Серен! А вдруг кто-то не тот увидит наш номер телефона и решит, что ты предлагаешь что-нибудь непристойное?

— А если опубликовать объявление в специализированном журнале?

— Ну, среди его читателей тоже отыщутся странные личности, — пожимает плечами дед. — Знаешь, те, кто усматривает непристойности даже в самом невинном наборе слов.

Из-за двери доносится голос Нану, которая по-валлийски кричит в трубку телефона, что людей нельзя принимать за идиотов и что кремация не может стоить так дорого. Дедушка вздыхает и задремывает.

Идея возбудить нездоровый интерес у какой-нибудь кассирши или местного извращенца меня мало вдохновляет, так что я передумываю оповещать мир о своей находке. К тому же внутренний голос подсказывает, что ложка еще раскроет мне множество секретов.

Строго говоря, ее нельзя отнести ни к одному из типов, перечисленных в «Большой энциклопедии». При длине ровно семь целых четыре десятых дюйма она явно не предназначена для помешивания чая или кофе. Однако незадолго до своей кончины отец принес ее к себе в комнату вместе с чашкой чая. Для меня остается загадкой, почему человек, известный своим прагматизмом, так поступил. Обращаюсь с этим вопросом к бабушке, и она отвечает, что одним из признаков инсульта является спутанность сознания. В то же время, если верить маме, в часы, предшествовавшие смерти, с отцом все было нормально.

— Не считая того, что Питер слегка подмерзал, с ним все было нормально, — повторяет мама.

Не считая того, что он слегка подмерзал? Э-э… Она это серьезно?

Неспециалист, взглянув на мою находку, сказал бы, что перед нами столовая или десертная ложка, и попал бы пальцем в небо. Объем столовой ложки равен объему трех чайных, десертной — двух чайных. В эту помещается ровно две с половиной чайные ложки. Я точно знаю, проверила на примере сахара.

«Большая энциклопедия» утверждает, что ложка состоит из кончика, черпала, перемычки, черенка и… конца. При всей банальности своего названия, последняя из частей особенно привлекает мое внимание, потому что именно на конце ложки изображены мужчина, два животных, поднявшихся на задние лапы, и две латинские буквы «В». Человек стар и худ, звери не демонстрируют ему ни дружелюбия, ни привязанности. Скажем так, они просто сосуществуют с ним в одной плоскости. От двух букв «В», венчающих эту сцену, отходят ветви ежевики, которые спускаются по черенку в направлении черпала. Делаю несколько эскизов, но мне не удается воспроизвести непринужденные позы зверей. Трудно изобразить живое существо, когда не знаешь, ящерица это или борзая.

Помпон просыпается, бросает взгляд на мои рисунки и просит отпереть шкафчик, в котором хранятся лучшие крепкие напитки из нашей коллекции. Я отказываюсь. Дедушка не брал в рот ни капли спиртного три года два месяца и семнадцать дней, однако смерть зятя, по-видимому, ослабила его самоконтроль. Пытаюсь урезонить деда, но он меня не слушает. Быстро оглядевшись по сторонам, Помпон встает и уверенным шагом приближается к заветному шкафчику. Дедушка прекрасно знает, где Нану прячет ключ — в нише за узким деревянным козырьком.

Вина в бутылках со старинными этикетками, янтарный виски, прозрачный джин, золотистый коньяк… Для бывшего алкоголика этот шкафчик — настоящий ад. Для человека, который вот-вот сорвется, — рай.

— Помпон, может, прогуляемся?

Сосредоточенно пыхтя, дед переставляет бутылки, тянет руку к дальней стенке шкафчика и, к моему удивлению, извлекает оттуда алюминиевую чашу.

— Ага, мне все-таки не померещилось! Гляди, тот же странник, что и на ложке…

В самом деле, на чаше выгравирован человек, опирающийся на палку. При некоторых отличиях от персонажа, изображенного на ложке, нельзя не заметить, что они похожи, будто кровные родственники. С делано равнодушным видом рассматривая содержимое буфета, дед рассказывает, что это бургундская чаша для дегустации, преподнесенная нашей гостинице несколько лет назад при заказе крупной партии вина.

— Я предпочел бы, чтобы нам подарили ящик «Кот-де-Бон», а не эту финтифлюшку, — хмыкает Помпон. — Но сейчас речь не о том. Очень может быть, что ложка и чаша произведены в одних и тех же краях. Думаю, этот тип — какой-нибудь тамошний святой или заступник.

Он закрывает шкафчик, держа в руках одного лодовый виски. Надо срочно переключить мысли деда на что-то другое.

— А что тогда означают две буквы «В»?

— Bed & Breakfast

[3]

— Думаешь? Но зачем французам гравировать английскую аббревиатуру на столовых приборах?

— Ну-у… чтобы шагать в ногу со временем.

Дедушка распахивает дверь и застывает, будто поражаясь, что уже зашел так далеко. «Не надо, — безмолвно умоляю я, — пожалуйста». Он дергает плечом и спешит прочь, чтобы спокойно напиться.

Seren ei eini yn anhrefn[4]

После папиной смерти бабушка перестает говорить по-английски. Даже самые безобидные фразы, такие как: «Передай, пожалуйста, соль» или «У нас осталось два свободных номера с видом на сад», она произносит на валлийском.

Когда Нану заявляет: «Мае’г haf yn teimlo fel gaeaf eleni» («Лето в этом году больше напоминает зиму»), Ал разражается слезами, потому что не понимает бабушку и теперь думает, будто потерял ее. Мы снова сидим за столом. Последние два дня мама носит желтый свитер, слишком теплый для нынешнего времени года, и готовит по ночам сытные зимние кушанья. Мы только и делаем, что едим, однако никто уже давно не чувствует голода. Я проверяю, как из-за ложки меняются ощущения от того или иного продукта, но, увы, хотя она и придает экзотическую нотку шоколадному заварному крему или сливочному маслу, основной вкус блюд никуда не девается, так что крапивный суп как был, так и остался противным.

Отодвигаю тарелку с супом и глажу брата по руке. Нану хватает его за другую руку и объясняет, на сей раз по-английски, что валлийский лучше всех прочих языков передает ощущение утраты. У эскимосов для выражения эмоций есть снег, у японцев — мечи, у валлийцев — меланхолия.

— Ты только послушай, — увещевает Нану. — Tristwch — печаль. Cwynfan — рыдание, всегда в единственном числе. Oemad — рыдания, всегда во множественном. Galar — траур. Dagrau — слезы тоски. Trymfryd — глухая тяжелая печаль. А как тебе самое красивое слово — hiraeth? Грусть из-за расставания, тоска по прошлому, печаль от нехватки чего-то или кого-то, кого, возможно, ты даже не знал, ностальгия, смутное желание…

— Мама, да перестань уже! — не выдерживает моя мать, стоящая перед духовкой. — Когда я умру, ты тоже будешь вести такие разговоры?!

Я бросаю на нее быстрый взгляд, потрясенная мыслью, что и мама может умереть раньше бабушки. Нет, это совершенно не в порядке вещей.

Нану замолкает и внимательно слушает Ала, прилежно повторяющего урок, — tristwch, galar, cwynfan и так далее. Внезапно посреди этого речитатива я улавливаю слово crachach. Оно не имеет отношения к скорби, точнее, если и имеет, то очень косвенное. Так валлийские националисты именуют своих англизировавшихся сограждан. Именно ради того, чтобы никто не посмел назвать меня crachach, Нану с детства занимается со мной валлийским. Звезд с неба я, конечно, не хватаю, но кое-каких успехов достигла. А еще я изучаю французский, правда, сама не знаю зачем.

Нану и Помпон — мамины родители. Она валлийка, он англичанин. То же самое, только в прошедшем времени, можно сказать о моих бабушке и дедушке с отцовской стороны — она была валлийкой, он англичанином. Однако на этом сходство между родителями моих родителей заканчивается. Нану из Северного Уэльса, она дочь и внучка шахтера. Бабушка по отцовской линии была южанкой, дочерью и внучкой нотариуса. Помпон — самопровозглашенный социалист, который любит говорить, что Бог и королевская власть прокляты. Дед по отцовской линии был солдатом, и точка. В довершение упомяну, что Помпон обосновался в Уэльсе ad infinitum

[5] а бабушка с папиной стороны, стопроцентная crachach, предпочла жить и умереть в Оксфорде. В 1969 году ее затоптало на лугу коровье стадо. В семье говорят, что мой отец унаследовал ее улыбку, а я — ноги.

Я, разумеется, предпочла бы улыбку.

Мама потеряла голову от папиной улыбки на джазовом фестивале в Бристоле. Оркестр заиграл какую-то усыпляющую композицию. Придавленная тяжестью материнства (за ее спиной, обтянутой тканью битниковской расцветки, ерзал Дэй, а в утробе сосал большие пальцы Ал), мама принялась считать зрителей в красном, чтобы не заснуть прямо во время концерта. Мой будущий отец, одетый в синюю рубашку (кстати, он был старше мамы на двадцать три года, но в то время находился в добром здравии и выглядел молодцом), поймал ее взгляд и улыбнулся. Под воздействием этой улыбки у матери отошли воды. Через два часа она разрешилась от бремени. Мой будущий отец присутствовал при этом событии. Отец Ала в то время ловил рыбу в открытом море. Отец Дэя давно не давал о себе знать.

Иногда я думаю, что, если бы джазмены грянули бодрую, воодушевляющую мелодию, Ал не появился бы на свет раньше срока, а я вообще не родилась бы. Жизнь висит на волоске. Точнее, в моем случае — на ноте.

Ноги, которые я унаследовала от бабушки, — типично валлийские. Все прочее тоже. Если бы проводился конкурс на звание обладательницы самого валлийского телосложения, я непременно выиграла бы первый приз. Шея у меня длинная. Грудь маленькая. Ягодицы плоские, вытянутые. Бедра пухлые. Икры крепкие. Стопы короткие. Дэй в шутку зовет меня Хоббитом.

«Ты такая хорошенькая», — повторяет мама, но я-то знаю, что у меня грушевидное телосложение и что мне лучше совершенствоваться в валлийском, французском и в рисовании, чем возлагать какие-то надежды на свою красоту.

Более того, глядя на маму, которая действительно хороша собой даже в этом желтом свитере, я понимаю, что красота не властна над жизнью и тем более над ее хаосом. От разводов и вдовства не застрахуешься даже при самой миловидной внешности.

Неожиданно поток моих мыслей прерывает голос Ала, который отчетливо произносит свою первую фразу на валлийском:

— Мае ser yn cael eu geni о anhrefn!

Из хаоса рождаются звезды.

Гостиница «Красноклювые клушицы»

Большая Пембрукширская туристическая тропа длиной свыше трехсот километров проходит прямо над нашим домом. Именно благодаря ей гостиница рискует взорваться от наплыва клиентов в период с июня по сентябрь и никогда полностью не пустует в остальные месяцы. В детстве каждое лето приносило мне новый поток приятелей, говоривших преимущественно с английским акцентом. В дождливые дни всегда было с кем сразиться в «Монополию» в игровой комнате. Я не жалела об отъезде этих ребят, ведь из года в год они возвращались, будто приливы на море.

Чаще всего у нас останавливаются давние постояльцы — «Д. П.» на семейном жаргоне. Мы делим их на три категории: семьи — Д. П., почти-пары — Д. П. и одиночки — Д. П.

При первом визите стандартная будущая семья — Д. П. заселяется в гостиницу как молодая супружеская чета. Через год эта же чета появляется с ребенком, через два — с двумя, и так далее. Настает срок, и они приезжают со своими внуками. Семьи — Д. П. оставляют в гостевой книге записи о том, как чудесно провели здесь время. Цитата из Уильяма Блейка: «В песчинке целый мир узреть… И вечность в миге скоротечном!» — повторяется в ней раз тридцать, хотя гуляют наши гости вовсе не по песчаному берегу, а по галечным пляжам, туристической тропе и возле местных менгиров. Отец собирал им корзинки для пикника — термос с чаем, бананы или яблоки, свои фирменные сэндвичи с яйцом и креветками. Вечерами эти постояльцы ужинают в большой столовой, пока их младшие развлекаются в игровой, а старшие поддают в «Питейной норе» — баре на первом этаже, где пахнет пивом и дождем.

Представители второй категории Д. П., почти-пары, каждый год наведываются в сопровождении нового друга или подруги — полагаю, наша гостиница служит им неким полигоном для проверки отношений на прочность. В первый же вечер они спешат записать в гостевую книгу какую-нибудь трогательную фразу наподобие: «Любовь — это… твое тепло под пембрукширским дождем». Стоит ли уточнять, что почти-пары — Д. П. крайне редко переходят в категорию семей — Д. П.? Едва они, понурив головы, отправляются восвояси, мы с Дэем хватаем гостевую книгу и переформулируем их идиллические высказывания: «

Любовь Скука смертная — это… сидеть у камина рядом с Брэдом в морозный день;

любовь вонь изо рта — это… ее улыбка, когда она просыпается в гостинице „Красноклювые клушицы";

любовь умора — это… наши занятия тайцзи на пляже;

любовь-крах иллюзий — это… когда тебя рвет пембрукширскими моллюсками».

Наконец, есть одиночки — Д. П., которые приезжают зимой, чтобы править свой роман, изучать колонии красноклювых клушиц или заниматься оригами. Они поздно встают, часами бродят вдоль берега и предпочитают столовой «Питейную нору». Данный тип постояльцев нравился отцу больше всего, потому что болтают они мало, а пьют много.

У человека, чья жизнь с младенчества связана с гостиницей, формируется множество полезных навыков — например, становиться невидимым (если поутру хочешь избежать словоохотливых постояльцев), бронировать номера, застилать кровати, готовить яичницу-болтунью, с первого взгляда выявлять туристов, которым лучше отказать в размещении, принимать двух-трех французских клиентов в год и с пониманием относиться к Д. П., которые приезжают с питомцами — собаками, кошками, морскими свинками, золотыми рыбками или канарейками. Да-да, в нашей гостинице разрешено проживание с домашними животными — по мнению Нану, это лучший способ не сталкиваться со свиньями (под свиньями она подразумевает постояльцев, а не животных).

В августе мама иногда отправляет нас ночевать в палатке или к соседям, чтобы освободить наши комнаты для клиентов. В детстве эта перемена мест меня очень развлекала, но с подросткового возраста я терпеть не могу, когда мне велят уступить свою комнату чужим людям.

Вот почему я хлопнула дверью в ту ночь. Нет, не буду думать об этом.

Случается, какая-нибудь бестактная постоялица осведомляется у моей мамы: «Кейт, как вам удается вести жизнь нормальной семьи?» В ответ мама недовольно морщится, словно бы нормальность — это позорное пятно, которое надо немедленно стереть с полотна семейного бытия. Она никому не рассказывает о нашем надежном способе связи — отдельной телефонной линии.

Дэй, Ал и я спим на верхнем этаже. Двери наших комнат ведут в коридор, где на красной табуретке стоит серый телефон.

Один его звонок означает: «Все за стол!» Два звонка: «А ну, хватит шуметь!» Три звонка: «Вы кому-то нужны, спускайтесь!»

Это не столько диалог, сколько секретный шифр. Отец составил его, заботясь о спокойствии клиентов и о том, чтобы мама не надрывала голос.

В ту ночь Нану могла позвонить и положить трубку после трех гудков, но поступила иначе.

Моя семидесятитрехлетняя бабушка, страдающая хроническим артрозом пальцев ног, предпочла посреди ночи подняться на пятый этаж. Я полюбопытствовала, почему она не позвонила по телефону.

— Когда? — уточнила Нану.

— Позавчера ночью…

— Другая ситуация, — ответила она по-валлийски, а затем добавила: — О, дорогая, в тот момент я и сама не понимала, кто кому нужен.

Кстати, это интересный вопрос. Кто кому был нужен? Я ей? Она мне? Мы маме? Отцу, само собой, уже никто не был нужен. Есть и второй вопрос без ответа — для чего кто-то был кому-то нужен?..

Если мне суждено управлять гостиницей, я тоже стану пользоваться телефонным шифром. Впрочем, такая работа вряд ли мне подойдет: людей я не очень люблю, дисциплинированностью не отличаюсь. При этом обожаю слушать, как хлопают двери, когда их энергично распахивают веселые дети, как завывает вода в трубах, когда кто-то набирает ванну, как звякают приборы в столовой, когда постояльцы принимаются за еду, как ночами воцаряется глухая тишина, когда в стенах нашего дома спят сразу три десятка людей.

До недавних пор я засыпала, мысленно паря с этажа на этаж. Вот прерывисто похрапывают братья в соседних комнатах, вот размеренно дышат родители в своей спальне на первом этаже, вот галдят клушицы, гнездящиеся под крышей, вот не смолкают шорохи в закутках возле лестницы, где дремлют кошки, собаки и колония муравьев. Затем я пролетала над галечными пляжами и обрывистыми скалами вокруг гостиницы, такими же несураз ными к обнадеживающими, как она сама.

Обнадеживавшими. В прошедшем времени.

Вид, который ему уже не откроется

Спустя несколько часов после публикации некролога в «Таймс» британские Д. П. откликаются на скорбное известие общим факсимильным посланием.

Глядя на слова: «От лица всех нас», которыми их представитель начал письмо, мы не сразу догадываемся, кто нам его отправил.

— Чертов напыщенный бумагомарака, — ворчит Помпон, протягивая мне листок.

Читаю: «Ужасная утрата… бесконечная скорбь… глубокое сочувствие… приедут многие…» И главное: «Мы закажем памятную табличку с его именем».

Табличка будет прикреплена к скамейке с видом на море, расположенной в полукилометре от гостиницы в сторону Сол вы. «Питер любил эту скамью и открывающийся с нее вид, не так ли?» — уточняет адресант. Другими словами, Д. П. хотят обессмертить моего отца на скамейке, на которую он уже никогда не сядет.

Учитывая, что скамьи на Большой Пембрук-ширской туристической тропе стоят примерно через каждые два километра, всего таких скамей должно быть за сотню. Поскольку на большинстве из них уже есть памятные доски, получается, что отрезок дороги от Сент-Догмаэлс на севере до Амро-та на юге буквально напичкан воспоминаниями о разных людях.

Ожидая, пока Д. П. пришлют нам на одобрение факс с текстом для таблички, Дэй приносит из холла путеводитель и зачитывает вслух отрывки из него. Если верить написанному, первые памятные доски на скамьях посвящались «благодетелям, которые помогли сделать эту тропу одной из самых чистых и ухоженных в Великобритании». Следующими появились мемориальные доски, прославляющие местных знаменитостей — четверых актеров, двух художников, автора детских книг и нескольких героев Первой мировой войны. Теперь, по-видимому, настало время глубоко личных табличек. Только на участке тропы вблизи нашего дома я насчитала дюжину таких. Рай и небеса — вот их лейтмотив: «Квини, ты обожала этот райский уголок»; «Сей небесный вид был любимым у Мартина Лоу»; «Отсюда Бет наблюдала за парящими птицами, а теперь ее душа тоже вознеслась на небо». Подчас трудно понять, о людях или о спаниелях тут говорится.

По прикидкам Дэя, ежегодно Пембрукширской тропой проходит несколько тысяч туристов.

— Но, Серен, не все они будут отдыхать на скамье имени Питера.

Брат знает, что меня коробит. Сколько незнакомцев в мокрых ботинках и с рюкзаками за плечами прочтут подпись на табличке, понятия не имея, кем был мой отец?

— Думаю, Питера позабавила бы инициатива наших Д. П., — встревает в беседу мама. — Я сейчас поднимусь туда минут на пятнадцать. Хочешь со мной, Серен?

Качаю головой. Мне ни к чему сидеть на скамье, которая вскоре будет носить имя отца, ни к чему лицезреть вид, который ему уже не откроется.

Иду по тропе в противоположную сторону, прихватив мешок яблок для диких пони, которые прячутся в зарослях кустарника вдоль обрыва. Пони застенчивы, но обычно принимают еду, которую я им кидаю.

Миную мегалиты, затем три информационных знака. К сожалению, иностранные путешественники, которые не владеют ни валлийским, ни английским, упускают важные сведения.

В результате эти люди рвут цветы, топчут вереск, приближаются к гнездам клушиц на опасное расстояние и не ведают, что совершили восхождение не менее грандиозное, чем на Эверест.

Взбираясь на гору, я вдруг осознаю, что взбираюсь на гору. Еще я понимаю, что ничего не чувствую. Совершенно ничего привычного.

От этой мысли у меня перехватывает дыхание.

Останавливаюсь на полпути, чтобы отследить свои ощущения. Поднялся ветер, вереск царапает мне лодыжки, облака мчатся к горизонту. В нескольких десятках метров под моими ногами море наносит скалам мощные удары сверкающими мечами волн.

Говоря на языке анатомии, моя проблема размещается между горлом и плавающими ребрами. Легкие раздавлены неким инородным телом, я их больше не чувствую.

Пожалуй, я могу нарисовать это инородное тело.

Оно представляет собой холм.

Не цветущий холм, вдохновляющий пуститься в пляс, как делают герои сериала «Маленький домик в прериях», а склизкую черную насыпь. Она подчиняет мое тело себе. Эта насыпь чем-то напоминает терриконы шлака, которые можно увидеть в горнодобывающих краях к северу от Суонси.

Террикон находится у меня между ребрами, на месте легких, возле сердца. Которого я тоже больше не чувствую.

Продолжаю шагать вверх, к зарослям.

Дикие пони жуют яблоки и смотрят на меня влажными глазами, в глубине которых я читаю вопрос: «А не здесь ли находится рай?»

МАЕ CYFANSWM Y CODI A’R GOSTWNG AR HYD

Y LLWYBR YN 35,000 ROEDFEDD, UWCH NAG EVEREST!

СОВОКУПНЫЙ ПЕРЕПАД ВЫСОТ НА ТРОПЕ СОСТАВЛЯЕТ 35 000 ФУТОВ — ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВЫСОТА ЭВЕРЕСТА!

PARCHWCH YR AMGYLCHEDD — PEIDIWCH

A PHIGO BLODAU GWYLLT — PEIDIWCH AMHARU AR

YR ADAR SY’N NYTHU — CADWCH EICH Cl AR DENNYN!

HE ШУМИТЕ — HE РВИТЕ ЦВЕТЫ — HE МЕШАЙТЕ

ГНЕЗДУЮЩИМСЯ ПТИЦАМ — НЕ СПУСКАЙТЕ СОБАК С ПОВОДКОВ!

МАЕ TRAEAN O’R PARAU О FRAIN COESGOCH SY’N NYTHU YM MHRUDAIN YN SIR BENFRO!

ТРЕТЬ ГНЕЗДУЮЩИХСЯ ПАР КРАСНОКЛЮВЫХ КЛУШИЦ ВСЕЙ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ОБИТАЕТ В ПЕМБРУКШИРЕ!

Морской ветер развевает его кудри

Ал сидит на гостиничном крыльце. Ветер развевает кудри моего брата, отчего он напоминает певца на конверте пластинки с фолк-музыкой. Хотя на дворе лето, Ал одет в свое любимое пальто, которое носил еще наш дед Помпон и которое остается одновременно старомодным и авангардным, что, по мнению Нану, делает его поистине шикарным. Брат откусывает кончик ногтя и протягивает мне листок бумаги — Д. П. прислали текст, который будет выгравирован на мемориальной табличке:

«В песчинке целый мир узреть…

И вечность в миге скоротечном!»

В память о Питере Льюисе (1920–1985)

Читаю текст вслух, затем делаю вид, что меня сейчас стошнит.

— Разве плохо сказано? — беспокоится брат.

— Очень… обычно.

Ал с тревогой приподнимает брови.

— Но, знаешь, на памятных табличках такое и пишут.

Он грызет мизинец и левым носком выводит на гравии рваные круги.

— Почему твоего отца хотят бросить в воду?

— В смысле?

— Мама говорит, в субботу его бросят в воду.

— Ал, в воду бросят не Питера, а его мелкие… остатки. Его тело сожгут, пепел соберут и развеют над водой. Как мертвые листья.

— В три раза больше…

— Что в три раза больше, Ал?

— Плохого. Сожгут, соберут, развеют.

Судя по тому, как он впивается зубами в палец, Ал на грани припадка. Я улыбаюсь, желая убедить брата, что ничего дурного не происходит.

Это не смешно, — кривится он.

— Окей, это не смешно-смешно.

— Жечь запрещено! Питер всегда твердит…

— Всегда твердил. Теперь о моем отце нужно говорить в прошедшем времени.

— Осторожно с огнем! Никаких свечей в номерах! Выключи газ! Не играй со спичками, не играй со спичками, не играй со спичками!

— Окей, окей, Ал.

— Окей. Окей. Окей.

— Да.

Помолчав, большой маленький брат хватает меня в охапку и крепко обнимает. Террикон в моей груди подрастает сантиметра на три и больно давит на ребра.

— Спасибо, Ал, — произношу я, уткнувшись носом в шершавый воротник его пальто. — Понимаешь, просто Питера больше нигде нет.

— Ни на земле, ни в воде, ни в огне?

— Вот-вот.

— А где же он тогда?

Клубок событий

Хозяйственный магазин в Салве забит покупателями. Стоя посреди этого царства рыболовных крючков, собачьих поводков, разноцветных пуговиц и катушек, я со сдержанной улыбкой принимаю соболезнования. Кассирша, известная любительница сплетен, смотрит на пакет синих свечек, который я кладу перед ней, и участливо осведомляется: «Ну как дела?» Неопределенно пожимаю плечами и не вступаю в разговор.

Вернувшись в «вольво», отодвигаю сиденье и взгромождаю ноги на руль. Синие свечи лежат у меня на коленях. Накрапывает дождик. Ребята из колледжа спрятались за одной из припаркованных машин и нюхают клей. Я достаю из сумки ложку и верчу ее в руках. Пытаюсь глубоко вдохнуть, но террикон больно упирается мне в ключицу.

За похоронной суматохой и душевными потрясениями последних дней мы начисто позабыли о моем дне рождения. Телефон, не умолкая, трезвонил на протяжении двух суток. Заслышав очередную резкую трель, Ал кричал, что трубку нужно снимать после третьего гудка — видимо, решил, что мой отец продолжает отправлять нам шифровки даже с того света. Только часа в три пополудни, во время не помню которого по счету звонка, нам удалось вспомнить, что сегодня за день.

— Привет, солнце! Ну как вы там, празднуете? — услышала я в трубке радостный голос, принадлежавший отцу Ала — тот звонил из Нью-Йорка.

Я плюхнулась на стул. Помехи в трубке звучали в такт биению моего сердца — тук-тук, тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук, тук-тук, тук-тук… Что ему ответить? Привет, Ник! Постояльцы передвигаются на цыпочках и переговариваются шепотом. Нану декламирует оды на валлийском. Папины приятели слоняются перед гостиницей. Мама составляет меню на следующие четыре сезона и беспрестанно пьет имбирный чай. Помпон, который не прикасался к спиртному три года два месяца и семнадцать дней, не вылезает из «Питейной норы». Еще у меня между ребер появился террикон шлака, а мой отец мертв. Так о каком празднике ты говоришь?..

Предположив, что не расслышал ответ из-за помех на телефонной линии между Пембрукширом и Нью-Йорком, отец Ала задал другой вопрос:

— Расскажи, как ты себя чувствуешь?

— Окей.

Тук-тук, тук-тук, тук-тук, тук…

— Тебе исполняется восемнадцать — и это просто «окей»?

Мама взяла трубку, чтобы сообщить Нику о папиной смерти. Услышав голос своего бывшего, она всхлипнула, затем хмыкнула, шмыгнула носом, посмотрела на календарь и охнула:

— Какой кошмар, я совсем забыла!

Она тотчас передала телефон Алу, который прижал трубку к уху и молчал, но, похоже, был рад услышать голос своего отца.

— Дорогая, с днем рождения тебя, несмотря ни на что, — улыбнулась мама, после чего подхватила меня под локоть, подвела к Д. П., которые мирно дремали в гостиной, и провозгласила: — Друзья, внимание! Моей дочери сегодня восемнадцать!

Казалось, Принц поцеловал Спящую красавицу. Оцепеневшее королевство очнулось, со всех сторон посыпались поцелуи, объятия, аплодисменты. В разгар поздравительных речей мама вручила мне ключи от «вольво» и велела ехать в Солву за свечами.

— Проверь, чтобы в упаковке было восемнадцать штук! Если нет, возьми две. Или три.

Она забыла, в честь кого мы устраиваем праздник.

Шорох пачки синих свечей, скользнувшей под сиденье, возвращает меня в настоящее. Один из ню-хателей клея вырывает у другого полиэтиленовый пакет, желая тоже погрузить в него свое прыщавое лицо. Сегодня день сплошного идиотизма.

Осторожно переключаю «вольво» на задний ход, и тут в окно машины стучится миссис Ллевеллин, моя преподавательница французского. Дождавшись, когда я опущу стекло, она начинает диалог на французском — отчетливо, громко и с безупречной интонацией:

— Добрый день, Серен! Прекрасная погода, не правда ли?

— Великолепная, мадам.

— Я ищу хозяйственный магазин. Он где-то здесь, неподалеку?

Миссис Ллевеллин ходит в эту лавку с незапамятных времен, но я киваю, чтобы ей подыграть.

— Как называется сей предмет, дорогая? — спрашивает она по-французски.

— Ложка.

— Отлично, Серен, превосходное произношение!

— Лягушатницы! — комментирует нашу светскую беседу любитель клея.

— Анархия! — поддакивает его приятель.

Моя учительница едва заметно хмурится, затем вглядывается в ложку и вздыхает:

— Когда я смотрю на старые вещи, на душе становится печально…

Голова миссис Ллевеллин подрагивает, будто она боится сама стать забытой и никому не нужной вещью. Пожилая дама отходит от машины, прижимая к груди сетку с продуктами.

— Мадам Ллевеллин… Так вы не в курсе?

Она медленно оборачивается.

— Что случилось, Серен?

— Я… мой… — Не могу вспомнить ни одного французского слова, связанного с темой смерти. — Э-э, мне сегодня восемнадцать.

Морщинистое лицо дамы расцветает.

— Ох, Серен, как летит время! Поздравляю тебя с днем рождения, дорогая! Будь счастлива!

Попойка субботним вечером

Этим утром мы развеиваем над Атлантикой папин прах. Табличка от Д. П. прикручена к скамейке, мы поем Cwm Rhondda

[6] и устраиваем долгий пикник на утесе. Присутствуют мои дед и бабушка, друзья и соседи, человек тридцать Д. П. и отец Дэя. Отец Ала застрял в аэропорту Ньюарка из-за перебоев с электроэнергией. Спустя четыре часа поминок соседи, напевшись и наевшись, разбредаются по домам. Кажется, проводы моего отца в мир иной их растрогали. Меня это дико раздражает. Д. П. решают, что пора возвращаться в гостиницу. «Питер был бы рад, что мы надрались в стельку, разве нет?»

Он был бы рад, если бы мы пошли спать.

Без четверти час ночи. Я прошмыгнула в кухню и сижу на собачьей подстилке в закутке между двумя желтыми пластиковыми шкафами. В руке у меня ложка, в груди террикон шлака. Дед и бабушка моют посуду. Иногда жизнь больше похожа на комедийный сериал, чем на реальность.

— Поскорее бы они убирались. Они меня бесят, — ворчит Нану по-валлийски.

Дед, официально заявивший на пикнике, что снова начинает пить, миролюбиво отвечает, что поминки — это традиция и что скорбящих людей выгонять нельзя. Нану забирает у него бокал с виски и, всхлипывая, говорит, что тоже хочет напиться.

— Не плачь. Не грусти, — умоляет Помпон.

— Я не грущу, а сержусь.

— Иногда это одно и то же, — шепчет он, прижимая ее к себе.

Мне становится неловко, я ощущаю желание покашлять. Внизу, в «Питейной норе», кто-то включает пластинку группы «Супертрэмп»: «Hide in your Shell, Heaven or Hell, was the journey cold…»

[7] Отец ненавидел «Супертрэмп».

— Пусть она выставит их за дверь, черт побери! — восклицает Нану, перекрикивая музыку.

— Она не может. Это генетика. Так проявляются ее английская флегматичность и самоконтроль, — отвечает дед, заливая слезы новым бокалом виски.

— Какой самокат-тролль? — раздается голос Ала.

Откуда он тут взялся? Должно быть, притаился на кухне раньше меня. Ал всегда прячется от тех, кто что-то отмечает. Он повторяет вопрос, Помпон начинает путано объяснять, что такое самоконтроль, а Нану перебивает его, говоря, что нам наплевать, нам совершенно наплевать, но, черт побери, пусть кто-нибудь выставит их вон, пусть идут плакать к себе домой, пусть не мешают нам думать о своем, черт побери. Ал отгрызает кусочек ногтя.

В кухню заходит одна из наших Д. П. В руке дама держит гигантский букет лилий, ей нужна ваза. Зачем столько цветов? Гостиница превращается в тропическую оранжерею. Нану выдает Д. П. пустую консервную банку и корчит рожицу Помпону, когда дама наполняет банку водой и ставит в нее лилии.

— Ваша внучка меня тревожит, — признается Д. П. шепотом.

Ее грудь вздымается от волнения. Смерть моего отца подпитывает ее жизнь. Еще там, на утесе, когда все пели гимн, ее голос звучал очень уж надрывно.

На смену року в исполнении «Супертрэмп» пришла традиционная валлийская мелодия для флейты. Кельтскую музыку отец тоже на дух не переносил. Он слушал исключительно джаз.

Ал, перебирая в голове обрывки предыдущего разговора, с гордостью заявляет, что его отец не англичанин, а американец!

— Это, конечно, совсем другое дело, — еле слышно бурчит Нану.

По мнению неуемной Д. П., я веду себя подозрительно нормально. Она уточняет у Нану и Помпона, не заметили ли они, что я почти все время сонная, и утверждает, что мое поведение указывает на непринятие действительности, а это может вылиться в нервное расстройство, в психоз… Мысленно сплевываю, вспоминая, как прошлым летом эта змеюка подарила мне серебряную брошь. Сейчас так бы и засадила ту брошку прямо ей в висок!

— Какое дело? Какое дело? — не отстает от бабушки Ал.

Тем временем противная тетка распаляется все больше:

— Бедняжка Серен! Осталась без отца за три дня до восемнадцатилетия! По-моему, в траурном зале она даже не подошла взглянуть на него!

— Она его уже видела, — злится Нану.

— Какое дело? — злится Ал.

Я с наслаждением фантазирую, будто слышу треск, с которым булавка протыкает клиновидную кость нашей Д. П. Тут на пороге появляется мама с подносом пустых бокалов.

— Мы говорили о вашей дочери, — тотчас подлетает к ней тетка-трещотка. — Вам не кажется, что она на грани нервного срыва?

— Кто, Серен? Нет.

Да здравствует моя чудесная мама! Она наливает стакан воды и протягивает его Алу:

— Сынок, попей, ты весь красный! А ты, Серен, оставь уже эту ложку и помоги мне, будь так добра.

Прячу ложку в карман и выбираюсь из своего укрытия. Прохожу мимо Д. П., не произнося ни слова. Вспоминаю, как папа упрекал меня в том, что я увиливаю от открытой конфронтации, и повторял: «Учись постоять за себя».

Мама улыбается мне, и у меня внутри снова все сжимается. Если бы я не боялась стереть улыбку с ее губ, то сказала бы, что наша Д. П. права: я на грани нервного срыва и не чувствую почти ничего, кроме террикона шлака в груди.

Но я молчу — наверное, во всем виноваты мои английские гены.

Валлийско-французский словарик, полезный в трагических обстоятельствах

Искусство внимания

На прием я записана на половину четвертого. Директор опаздывает, а я прибыла заранее. Секретарша с глазами более непроницаемыми, чем окно катафалка, велит ждать молча — наверное, на моем лице написано, что я могу в любую минуту впасть в истерику. На стене висит плакат с надписью черным шрифтом, размер которого уменьшается от буквы к букве: «ИСКУССТВО внимания!» Секретарша кладет на стол папку и запускает текстовый процессор. Мой взгляд не отрывается от таблички на двери: «Питер Хопкинс, директор».

Что я здесь делаю?

Дело было в четверг, в районе полуночи. Звонок серого телефона на красной табуретке почти не удивил меня — этот звук то и дело раздается в нашем доме. Я рисовала ложку, засыпанную сухими лепестками. Безжизненные букеты стояли по всей гостинице, и ни у кого не поднималась рука их выбросить.

После четвертого гудка я подошла и сняла трубку.

— Я в кухне. Приходи сюда, дорогая.

— Мама?

— Мама, любовь моя, а кого ты надеялась услышать? Так ты спустишься?

Я поспешила вниз. В тускло освещенной кухне мама разогревала молоко для какао и прихлебывала имбирный чай.

— Серен Мадлен Льюис-Джонс, нам нужно действовать!

Когда меня называют полным именем, это предвещает либо что-то прекрасное, либо что-то ужасное. Учитывая события последних

дней, я приготовилась к худшему.

Окно Катафалка печатает какое-то письмо, поедая изюм. Я достаю блокнот и составляю валлийско-французский словарик. Окно Катафалка не поднимает головы. Я рисую движущиеся фигурки и подписываю на двух языках: «Прыгайте… шагайте… верьте…» Повелительное наклонение придает мне храбрости. «Ешьте… спите…» А временами даже дарует утешение. Зря я не взяла с собой ложку.

В приемную входят студенты. Три без умолку болтающие девушки и вызывающе красивый парень. Девушки в стоптанных резиновых сапогах и джинсовых комбинезонах. Их глаза вспыхивают, а густые косы начинают трястись, когда они обращаются к Окну Катафалка. Одна садится к стене и утыкается носом в альбом для рисования. Вырез ее кружевной блузки слегка порван. Парень с любопытством смотрит на стул. Меня потрясает энергичность этих молодых людей и подавляет их статус художников. Чувствую себя мошенницей.

Как свидетельствует салфетка, размалеванная моей детской рукой и преданно хранимая моей матерью, рисовать я начала в восемь месяцев и не бросила это занятие в возрасте, когда подростки переключаются на другие забавы, такие как регби, рыбалка и секс. Рисование на занудных уроках помогает скоротать время, создание портретов близких укрепляет мою привязанность к ним, оттачивание навыка штриховки на пляже дает повод не плюхаться в ледяную воду вместе с остальными валлийками грушевидного телосложения. При этом я никогда не коллекционировала свои рисунки. Я их заканчиваю и теряю. Несколько лет назад отец вручил мне три картонные папки разного размера, помеченные элегантной этикеткой «Собственность Серен Мадлен Льюис-Джонс». Вскоре я благополучно о них забыла, потому что никогда не относилась к живописи всерьез и не планировала становиться художницей. Размышляя на эту тему, я вдруг поймала себя на мысли, что лист для рисования подобен сумке кенгуру. Я раскрываю эту сумку, залезаю внутрь и прячусь от посторонних взглядов.

— Куда вы? Он вас сейчас примет! — окликает меня Окно Катафалка, когда я уже дохожу до конца коридора.

Делаю вид, будто не слышу, но тут меня догоняет сам директор:

— Простите, что заставил вас ждать, юная леди. Выпьете чая? Шейла, принесите нам, пожалуйста, две чашки чая и печенье.

Его шотландский акцент меня удивляет. Что делает шотландец в Уэльсе? Директор проводит меня в свой кабинет, затворяет дверь и кивает на стул.

— Присаживайтесь. Вы принесли свои работы?

Во время того ночного разговора в кухне мама предложила мне создать портфолио, в котором будут представлены мои лучшие рисунки.

— В противном случае у них не будет основания тебя принять. Они и так сделали нам одолжение, согласившись побеседовать с тобой сейчас, когда истекли все сроки подачи…

— Они — это кто?

— Уэльская академия искусств!

— Нет.

— Нет?

— Нет, спасибо, я не хочу ни показывать свои рисунки, ни беседовать с кем-то из Уэльской академии искусств.

Мама посмотрела на меня с таинственной улыбкой. «Она что, с ума сходит?» — испугалась я.

— К сентябрю у тебя появится желание заниматься.

— Живописью?

— А какие еще варианты у тебя есть?

Нет у меня никаких вариантов. Нет и не было.

— Серен, на протяжении одиннадцати дней я просыпаюсь и мечтаю о том, чтобы зарыться головой в подушки и вообще не вставать с постели. Я понимаю, что смогу научиться жить без твоего отца, но не знаю, как это сделать.

Представив себе мамину голову, со всех сторон зажатую подушками, я содрогнулась. Мама шумно высморкалась и продолжила:

— Отчаяние не будет длиться вечно, Серен. Жди, и оно тебя покинет, а пока соберись и сходи на это дурацкое собеседование. Мир нуждается в искусстве — и в твоем тоже!

— Когда сделаны эти?

Директор кивает на семь рисунков мини-цикла «Ложка во всех ракурсах». Он уже изучил содержимое трех папок, которые вчера чудесным образом отыскались под кроватью Ала.

— Э-э, несколько дней назад.

Собеседник кладет листы на стол и берется за чашку.

— В каких музеях вы побывали в этом году? Много ли интересных выставок посетили?

— Не очень.

— А читать любите? Какую книгу вы прочли последней?

Вроде бы я и вправду что-то читала… Где-то на улице урчат машины, застрявшие в пробке, завывает сирена скорой помощи. Я угощаюсь печеньем, вазочку с которым ко мне пододвигает мистер Хопкинс.

— Скажите, юная леди, творчество какого художника вдохновляет вас больше всего?

— Я очень люблю Моне.

— Прекрасно. Моне, не Мане?

— Обоих.

Директор улыбается и прочищает горло.

— Во всем этом, — он широким жестом обводит папки с моими работами, — не чувствуется вашей вовлеченности. Тогда как вот это, — указывает на рисунки ложки, — выглядит обещающе.

Гадаю, как мне теперь быть — встать и уйти или же продолжить беседу вопросом? Отец говорил, вопросы не бывают лишними, если мы задаем их при помощи правильных слов. Как назло, мне на ум не приходит ни одного, да к тому же террикон больно давит на нижнюю половину живота. Выдержав долгую паузу, мистер Хопкинс выдвигает ящик стола, извлекает из него тонкую книжицу и протягивает ее мне. Беру, читаю название: «Воспоминания коллекционера». Директор позволяет мне забрать книгу с собой или подразумевает, что я буду читать ее прямо здесь и сейчас? Неожиданно дверь кабинета распахивается, на пороге появляется студентка в джинсовом комбинезоне и нарушает тишину:

— Мистер Хопкинс! Грейс и Хайвуд выступает во дворе. Придете посмотреть?

Директор вздыхает, возвращает мне рисунки и встает. Мы вместе выходим в коридор.

— Возьмите книгу. Автор, конечно, чокнутый, но отнюдь не дурак.

Он устремляется прочь, а я растерянно замираю на месте.

— Так что мне делать-то? — выпаливаю в отчаянии.

Эхо директорского голоса, овеянного шотландскими туманами, гулко разносится по коридору:

— Сейчас лето, мисс. Потеряйтесь.

6 августа 1985 г.

Мисс Джонс!

Позвольте уточнить, что я имел в виду, когда при расставании предложил Вам потеряться. Не подумайте, что я желаю, чтобы Вы потерялись навсегда. Я говорил об удовольствии от бесцельных блужданий, которое испытывает молодой разум, пока он еще обладает определенной пластичностью.

Творческая деятельность, бесспорно, требует стабильности. Вирджиния Вулф была права — человеку искусства непременно нужна своя комната. Именно по этой причине мы предоставляем нашим студентам пространство, время и средства, необходимые им в рамках профессионального развития. Тем не менее открытия и новые впечатления также служат для него важной подпиткой. Не потому, что отрыв от корней является синонимом творчества (убеждение, которого я не разделяю), а потому, что Неизвестное помогает нам открывать глаза и смаргивать пыль, которая в них осела. Делакруа, Гоген, Матисс, Клее, Байрон, Д. Г. Лоуренс, Бах — все они знали толк в том, как потеряться, чтобы взглянуть на свое творчество и душу под новым углом зрения.

Эта дождливая страна стала колыбелью для множества творцов, сердца которых тяготели к приключениям. Вспомним принца Мэдога ап Оуайна Гвинеда, который открыл Америку примерно на триста лет раньше, чем X. К., и сочинил песни, звучащие в тех краях по сей день. Вспомним сильную духом писательницу Джин Рис, урожденную Эллу Гвендолин Рис Уильямс. Вашего вольнодумца, математика, философа, логика и моралиста Бертрана Рассела, который ценил чайники также высоко, как вы — ложки. Музыканта Джона Кейла, принца «Белеет Андеграунд». Если бы Кейл не заблудился однажды в нью-йоркском метро, смог бы он петь о чем-то помимо удушливого сланца и черных рудниковых долин? Потерявшись волею случая, Ваши соотечественники пережили приключение, потому что каждый из них стремился к некоей цели, имел перед внутренним взором некий невидимый рисунок (простите мне сей умышленный каламбур).

Выражаю Вам свои искренние соболезнования.

Когда в сентябре академия вновь распахнет свои двери, мы будем счастливы видеть Вас в числе наших студентов.

Будьте любезны подтвердить свое согласие ответным письмом или факсом, а также постарайтесь изучить творчество вышеперечисленных деятелей искусства до начала учебного года.

С наилучшими пожеланиями,

Питер Хопкинс, директор Уэльской академии искусств

Ночная прогулка

Прочитав письмо директора, я выхожу из дома и направляюсь к скамье, на которой Д. П. увековечили память о моем отце. Ложку беру с собой, потому что она придает мне храбрости, без которой не обойтись, если хочешь прогуляться по большой туристической тропе глубокой ночью. По итогам своей экспедиции я делаю три вывода.

1. Ночью дикие пони выбираются из чащи и приближаются к обрыву на опасное расстояние, чтобы полакомиться маленькими алыми цветами, пробившимися сквозь камни. Радостное чавканье смешивается с грохотом волн, ударяющихся о скалы.

Вывод: пони предпочитают быструю смерть на сытый желудок медленной смерти на голодный желудок.

2. Появление ложки — единственное интересное событие за последние несколько недель.

Вывод: я рискую потеряться, пока разведываю, откуда она взялась.

3. Мне становится плохо, когда я слишком близко подбираюсь к террикону — моему собственному нагромождению сланца, моему личному руднику.

Вывод: сама толком не пойму.

К сожалению, в нашу эпоху одноразовой посуды и складных столиков искусство изготовления ложек переживает упадок. Однако вдумчивый коллекционер, которого мало заботят модные веяния и перемены ценностей, продолжает исследовать ложки, эти инструменты прошлого, и через них познает мир. Если же наш коллекционер задается вопросами о будущем, его интерес непременно связан с поиском утерянных объектов.

Вне зависимости от метода, изготовителя и периода создания, любопытных каждый по-своему, внешний вид любой старинной ложки может стать для нас уроком Истории с большой буквы «И», Географии с большой буквы «Г» и Социологии с большой буквы «С». Задумаемся над ключевой ролью так называемой региональной ложки. Тысячи ложек несут отпечаток той или иной территории, тем самым превращаясь в серебряную память о целом крае с его уникальными традициями (см. гл. 8 «Ливанские ложки и празднества стран Средиземноморья»).

Кстати, почему бы не включить ложковедение в перечень школьных предметов? На таких уроках ученики знакомились бы с нравами и обычаями, о которых не сказано ни слова в общеизвестной справочной литературе. К примеру, ложки, украшенные гербами, были типичны для Франции; цветочные мотивы и завитки характерны для голландских и швейцарских ложек, а на английских миниатюрных ложках в старину часто изображались кошки и собаки (данная разновидность ложек, да простит читатель это отступление, является любимейшей у автора сего скромного произведения).

Полковник Монтгомери Филиппе.

Воспоминания коллекционера

II

ФРАНЦИЯ

Отряд, шагом марш!

От качки у меня ноет сердце. Не обращая внимания на очередь пассажиров, выстроившуюся перед кафетерием, я бросаюсь на палубу парома. Из толстой трубы поднимается тошнотворный запах жареной еды. От взгляда на пластиковый стаканчик, перекатывающийся по палубе от скамейки к скамейке, дурнота только усиливается.

Когда Нану предупреждала меня, что погода во время рейса будет кошмарной, мама сухо возразила, что прогнозы сбываются редко. Разумеется, в первую очередь она имела в виду погоду в нашей семье, на которую нежданно-негаданно, ex inspe-rato, накатило цунами. «А ты все равно выйди на палубу и смотри на горизонт», — шепнула мне бабушка.

Прислоняюсь к мокрым перилам, повернувшись лицом туда, где, по идее, должен находиться континент. Сколько еще до него плыть? Меня мучает изжога, а горизонт почему-то зеленеет. Компания молодежи останавливается рядом со мной, рассаживается на влажных скамьях и веселится, словно принимает солнечную ванну. Слышу французскую речь и пытаюсь что-нибудь разобрать, но качка мешает сосредоточиться. Две пожилые англичанки в штормовках цвета хаки достают термос. Снимаю капюшон куртки и опускаюсь прямо на палубу. Можно было бы полистать дорожный атлас, изданный еще в шестидесятые годы, или почитать «Воспоминания коллекционера», но я лишь сворачиваюсь в клубок и замираю. Мне кажется, в такой позе я менее несчастна.

Когда мы были маленькими, папа возил нас на своем шлюпе «Поцелуй меня, Кейт» на остров Рэмси. «Отряд, шагом марш!» — выкрикивал отец, и мы шлепали по холодной воде к суденышку, которым он безмерно дорожил. Во время этих вылазок я чувствовала себя жалкой. Дэй, уже тогда отлично ходивший под парусом, высмеивал мою «хоббичью неуклюжесть», хотя вообще-то хоббиты были существами ловкими, если верить Толкиену. Ал, уже тогда умевший вязать морские узлы и предпочитавший, чтобы его ни о чем не спрашивали, забирался в середину шлюпа и сидел там, теребя в пальцах нейлоновую бечевку. Я путала канаты, называла правый борт левым и терпеть не могла, когда отец восторженно вскрикивал: «П-па-аваро-от!»

Когда мы доплывали до острова и съедали бутерброды, отец принимался нас рисовать. На его набросках появлялись и облепленные моллюсками парусники, то высоко взмывающие над волнами, то наполовину ушедшие под воду. «Мятежный», «Унылый», «Спокойный» — выводил папа красивым почерком. Точность его рисунков меня завораживала, но не избавляла от страха перед обратной дорогой. Возвращаться было во сто крат хуже, чем плыть в ту сторону. «Все дело в скорости ветра», — повторял Дэй с умным видом. По щекам хлестали соленые брызги, ноги от ледяной грязной воды сводило судорогами, ссутулившийся Ал рядом со мной не переставая вязал узлы… В такие минуты меня охватывало всеобъемлющее отчаяние. Едва «Кейт» пришвартовывалась к берегу, я спешила вверх по склону обратно в гостиницу, ощущая собственную никчемность. Мне казалось, я не оправдала ни одного ожидания своих близких. Возможно, так оно и было на самом деле…

Хватаю полиэтиленовый пакет. Меня рвет. Никто из пассажиров не приближается ко мне и не предлагает помощь.

Вплоть до сегодняшнего дня, если я простужалась или меня тошнило, окружающие реагировали совсем иначе. Даже в школе, в этой зоне всеобщего равнодушия, учителя давали аспирин, когда у меня подскакивала температура. А уж в гостинице малейшее недомогание становилось предметом всеобщего внимания. Например, когда на Рождество я переела коньячного масла и у меня случилась печеночная колика, Помпон следил, чтобы я не запачкала волосы, пока извергала ужин в туалете на первом этаже (добежать к себе я, увы, не успела). Затем Нану протерла мне затылок одеколоном, а мама дала ложку «Нукс вомики» — гомеопатического средства на основе семян рвотного ореха. Меня тотчас вырвало еще три раза, что, по маминому мнению, указывало на эффективность лечения. Ал не отходил от меня, пока я не заснула, окутанная всеобщей заботой и любовью.

Голова кружится уже не так сильно. Хватаюсь за перила, поднимаюсь и иду выкинуть пакет в урну.

Вернувшись, пытаюсь собрать свои вещи, разбросанные вокруг скамеек, между которыми сидела. Оттираю пятна рвоты с обложки «Воспоминаний коллекционера» и прячу в рюкзак атлас, паспорт и пузырек с «Нукс вомикой», которую забыла принять. Ложка, переливающаяся в каплях морской воды, так и просится на новый рисунок.

Едва я кладу на колени блокнот, к борту подлетает толпа пассажиров. Все со счастливыми лицами тычут пальцами туда, где виднеется земля.

Приподнятое настроение

Состояние радости, при котором голова проясняется, глаза блестят, плечи расправляются, а грудь словно заполняется веселыми пузырьками, англичане именуют high spirits

[8]. Насколько мне известно, ни в валлийском, ни во французском аналога этому выражению нет. Как бы то ни было, а паром я покидаю именно в high spirits.

Лица английских водителей напрягаются: правостороннее движение — это вам не шуточки.

Вспоминаю, как мама наставляла меня при прощании:

— Ищи указатели на Париж и ни в коем случае не смотри на британские автомобили. Всегда следуй за местными!

— Машина, за которой она поедет, не обязательно будет держать курс на Париж, — резонно заметил Дэй.

А дедушка добавил:

— Франция стала левацкой, но продолжает ездить по правой стороне.

— Да замолчите вы, наконец!

Раздражение в мамином голосе свидетельствовало о ее тревоге. Я стала успокаивать маму, клясться, что вернусь домой при малейшем затруднении, однако это лишь удвоило ее недовольство.

— Не волнуйся обо мне, — решительно отозвалась мама. — Я тебе запрещаю беспокоиться за меня!

Вспомнив этот разговор, я расчувствовалась.

Пристраиваюсь позади зарегистрированного во Франции «Рено 14», чтобы вырулить из порта и въехать на национальную автостраду. Под треугольным знаком висит табличка с надписью по-английски: KEEP THE RIGHT. Держите правого. Кого правого? Я понимаю, что имеется в виду: «Держитесь правее», но иногда неточность перевода позволяет взглянуть на знакомые вещи под совершенно иным углом зрения. Кроме того, на треугольнике в красной рамке изображены две стрелки — одна указывает вверх, другая вниз. Интересная метафора жизни.

Теряю «рено» из виду. Придется соображать самой, не полагаясь на других водителей. Напоминаю себе главное и единственное правило: руль должен всегда находиться с неправильной стороны дороги. Так я сформулировала его для себя и проговорила вслух. Я сейчас многое проговариваю вслух.

При виде указателя с надписью «ПАРИЖ» мое настроение поднимается выше прежней отметки: по крайней мере, я двигаюсь в нужном направлении. К четырем часам заселюсь на молодежную турбазу, рекомендованную одной из наших Д. П. Завтра посмотрю Париж, после чего отправлюсь в Бургундию, в городок Бон. Постукиваю по рулю «вольво», поздравляя его, и вдруг вспоминаю, что бак нужно заправить.

На первой бензоколонке, которая попадается мне на пути, дизель не продают. На следующей тоже. Настроение ухудшается. Начинает темнеть, никаких указателей со словом «ПАРИЖ» я больше не встречаю. «Вольво» потряхивает.

Машина уже старая, без запаса топлива ее оставлять нельзя. Красная лампочка моргает все чаще и чаще. Помпон говорит, когда топливо в баке почти на нуле, нужно заглушить мотор во время спуска и сохранять оптимизм.

Я глушу мотор.

Мы бесшумно скользим по плохо освещенной заправке, оформленной в красных тонах. Дизеля нет и в помине. Из лавки выходит человек лет ста.

— Добрый день, месье. Мне нужен дизель для…

— Дизель, газойль — одно и то же, — отзывается старик, дрожащей рукой снимая с крюка заправочный пистолет.

Заглядываю в окно магазинчика. Увы, его полки пусты, а мне бы не помешала современная карта автомобильных дорог. Пописать мне тоже не помешало бы. Вручаю заправщику двадцать франков и спрашиваю, далеко ли отсюда до Парижа.

— До Парижа? — повторяет он.

Я киваю, он тоже кивает, затем погружается в раздумья, и я уже раскаиваюсь, что задала этот вопрос, потому что терпеть нет сил — мочевой пузырь вот-вот лопнет. Наконец собеседник понимающе подмигивает и указывает подбородком на неприметную узкую дверь, отчетливо произнося:

— Wateur clausettes

[9]

— О да, спасибо, спасибо.

Трясущийся старик ожидает меня возле машины. На его лице то же выражение, с каким мы дома смотрим на людей, которые отправляются в поход по Пембрукширской тропе без какой-либо подготовки.

— Я вам бесконечно признательна, месье.

Миссис Ллевеллин была бы мной горда — я только что употребила фразу из «Перечня лучших французских оборотов», висящего на ее холодильнике. В упомянутый перечень вошли такие фразы и выражения: я вам бесконечно признательна; обвалять в муке; ни Ева, ни Адам; стать козой; нечто незавершенное; ожидание вопреки всему; лето умирает.

— Доброго пути, мадемуазель, — говорит заправщик. — Париж — это за нами, далеко, это далеко.

Глядя в зеркало заднего вида, я слежу, как он шаткой походкой возвращается в лавку, и желаю лишь одного: пусть кто-нибудь уложит его в постель и нальет чашку хорошего чая.

Подвиг моего большого маленького брата

Мы с Дэем считаем несправедливым, что нашего брата назвали Алом.

На кельтском имя Дэй означает «сверкать», а Серен — «звезда», тогда как Ал, сокращение от Алед, — это всего лишь «потомок», то есть тот, кем, вообще-то, является каждый из нас.

Катя по ночной дороге, я размышляю о своем большом маленьком брате и о рисунках, которые лежали под его кроватью. То, что Ал их сберег, неудивительно, потому что он коллекционирует разные вещи, главным образом желтые. Удивительно, что он помнил о тайнике. А еще его признание: «Питер велел мне их сохранить!»

У Ала имеется задержка развития, в суть которой я до сих пор по-хорошему не вникла. Если коротко, лет двенадцать назад его мозг перестал взрослеть. Физически Ал отличается от других девятнадцатилетних парней разве что худобой, не более того. Ал очень добрый, очень милый и… не такой, как все. Мама говорит, что он простой.

Случается, Ал сутки напролет пребывает в каком-то лихорадочном возбуждении. В другие дни из брата и слова не вытянешь, как будто его блокированный мозг заблокировался еще сильнее. Д. П. его сторонятся или смотрят на него сочувственно, словно всеведущие врачи. Дэя это жутко бесит.

— Да в самом же деле, Ал у нас не дурак! — сердится он.

Хотя между собой мы часто говорим, что Ал у нас дурак.

Тем поразительнее, что отец поручил ему хранить мои рисунки и что Ал об этом не забыл. Судя по бездарности некоторых набросков, он собирал коллекцию на протяжении последних шести лет.

Чтобы составить портфолио для Уэльской академии искусств, я переворошила все стопки журналов в гостиной, перерыла все кухонные ящики и изучила содержимое всех корзин, стоявших под лестницей. Ал безмолвно наблюдал за мной. Он уже несколько дней отказывался говорить из-за того, что Нану перешла на валлийский, а постояльцы передвигались по гостинице крадучись. Когда я с тоской решила, что никакого портфолио мне не видать, Ал вдруг схватил меня за руку и повел наверх, к себе в комнату. Там он опустился на пол и залез под кровать, издавая резкие вскрики, похожие на тетеревиные. «Припадок», — предположила

я и схватила носок, чтобы просунуть его между зубами брата. Я попыталась вытянуть Ала из-под кровати, чтобы затолкнуть иосок ему в рот, но брат отбивался, заползая все дальше. Спустя несколько секунд он задергал ногами и, к моему изумлению, выпинал из-под кровати три картонные папки. После этого выполз наружу, встал в центре комнаты и выпрямился, такой худой и высокий:

— Питер велел мне их сохранить!

К нам присоединились мама, Помпон, Нану и даже Дэй. Все вместе они долго перебирали рисунки, восхищаясь каждым и расхваливая Ала. С тех пор, как папа умер, столько людей еще ни разу не улыбались в нашем доме одновременно. Дедушка заявил, что мой большой маленький брат совершил настоящий подвиг. Мама отдала должное мне — как-никак автором этих рисунков являюсь я, — но вместо того, чтобы меня поздравить, стала восхищаться папиной дальновидностью: «Серен, ты хоть понимаешь, каким даром предвидения обладал Питер?! Он так хорошо тебя знал, любовь моя!»

Вспоминая этот эпизод, я жалею, что не поблагодарила Ала. В тот момент положение казалось мне чересчур странным, но теперь, колеся по черной дороге, мне очень хочется сказать брату, какой же он умница.

На департаментской трассе 408

— Гостиница «Красноклювые клушицы», добрый вечер!

— Дэй? Это Серен.

— Привет, Хоббит, ты уже в Париже?

— Кажется, я прозевала развилку.

— Пф-ф, ну и дела. И где ты сейчас?

Засовываю в щель для монет пятый франк.

— Дэй, можешь позвать к телефону Ала?

Связь прерывается. Быстро опускаю в приемник еще три монеты и снова набираю номер.

— Дэй?

— К вашим услугам.

— Передай маме, что я в порядке, все отлично, я мало что успела увидеть, ведь уже ночь, но пейзажи вокруг красивые, очень французские; слушай, Ал уже спит? Как у вас вообще дела?

— Да нормально, Серен. С утра никаких новостей.

Он иронично хмыкает. Я догадываюсь, что скоро связь опять прервется и мне не удастся поговорить с Алом.

— Дай, дай, дай! — раздается восклицание. — Серен?

Поразительно, но, стоит Алу взять трубку, качество соединения вдруг становится отличным, будто бы я опустила в приемник мешок монет.

— Ку-ку, Ал, у тебя все хорошо?

— Да.

— Спасибо за рисунки.

— Ал, ты меня слышишь?

Видимо, брат кивает — он всегда так делает, разговаривая по телефону.

— Ты умница, Ал, УМНИЦА!

Он смеется.

— Ладно, Ал, я поехала, окей.

— Куда?

Пи-пи-пи-и-и-и-и… Несколько минут держу трубку возле уха, прижавшись лбом к стеклянной стенке телефонной будки на департаментской трассе 408. Мимо на полной скорости мчатся два грузовика, проезжает зерноуборочный комбайн, проносятся две-три машины, фары которых слепят мне глаза. В Уэльсе автомобилисты уменьшают яркость фар, когда видят у дороги пешехода. Здешние водители, похоже, так не делают.

Зрение затуманивается от теплых слез. Сую руку в карман своей трикотажной спортивной кофты и нащупываю ложку.

Мне нужно поесть. Нужно попасть туда, где есть люди. Нужно решить, где я буду ночевать.

Мимолетная мысль

«Он так хорошо тебя знал, любовь моя». Я не могу полностью согласиться с мамой. Знал ли меня мой отец?

Чтобы узнать кого-то по-настоящему, семнадцати лет и трехсот шестидесяти трех дней не хватит.

Он узнал бы меня куда лучше лет через двадцать, ну или хотя бы через пять.

Ложка — это не какая-нибудь там безделица. Будучи используемой в приготовлении еды, румян для Клеопатры или алхимических порошков, за долгие века ложка приобрела четкие признаки атрибута власти.

Уже во времена Древнего Рима материал, из которого была сделана та или иная ложка, красноречивее слов указывал на степень могущества руки, ее сжимающей. У бедняков были деревянные ложки, у обеспеченных людей оловянные, у правящих классов серебряные (иногда даже золотые). Отсюда пошло выражение «родиться с серебряной ложкой в рту».

В Средние века ценность ложки возросла. Монархи и суверены, военные и религиозные чины, любые другие уважающие себя люди — каждая из этих персон обладала своей ложкой. Более эстетичная, чем генеалогическое древо, ложка подтверждает происхождение своего владельца, содержит упоминания важных дат, геральдические элементы и тайные символы. Украшенная чеканкой, гравировкой, росписью (см. главу «Хохломские ложки»), ложка является идеальной хранительницей памяти об исторических событиях. Нелишним будет вспомнить о том, что после коронации каждого британского монарха следовало помазание, для которого применялась специальная ложка.

Сочетание сакрализации и функциональности ложки усилило интерес к ней золотых и серебряных дел мастеров. Подпись создателя, пусть даже полустертая, присутствует на каждой серебряной ложке. Коллекционеры, скорее доставайте лупы и изучайте свои ложки в мельчайших подробностях! Какому событию посвящена гравировка на этой ручке, какое клеймо поддается дешифровке, что символизирует этот вензель? Следом доставайте весы и выясняйте точный вес вашей находки! Каковы ее анатомические особенности? В чем еще заключается ее полезность? Ответы на эти вопросы подарят вам необычайные открытия.

Ложки — это свидетельницы. Одни увековечивают победы, другие служат напоминанием о заслугах и славе, третьи чтят память о людях, сыгравших важную роль в жизни общества. Ищите ложку! Ищите ложку!

Полковник Монтгомери Филиппе.

Воспоминания коллекционера

За рулем «вольво»

Папа оставил «вольво» мне в наследство, сам о том не подозревая. Это была его машина, я была его дочерью, следовательно, после его смерти, моего восемнадцатилетия и принятия решения поехать во Францию «вольво» перешел в мое распоряжение. Мама назвала машину загробным подарком от отца. Забавно слышать такое из уст вдовы.

— Бери «вольво», считай его загробным подарком от отца! Питер поддержал бы меня.

Я в этом не уверена. Папа никогда не хотел учить меня вождению: по его словам, мне не хватало фокуса.

Врубаю воображаемый автомобильный радиоприемник и громко-громко подпеваю «Кэтрин энд зе Уэйвз»: Walkin on sunshine, baby, Oww! Say, say it, Owww!

[10]

Настоящего радиоприемника в «вольво» нет. Дело в том, что в восьмидесятом году мы с Дэем попали в аварию. Мне было тринадцать. Дэй вел машину и переключался с одной радиостанции на другую. Отвлекшись, он крутнул руль слишком сильно, и машина поехала прямо в заграждение вдоль сельхозугодий. Собака, сидевшая у меня на коленях, выскочила в открытое окно, пролетела метров десять и грохнулась оземь. Машина угодила в канаву, рядом с которой протекал ручей. Выбравшись наружу, Дэй поспешил к воде с криками, что будет ловить плотву. Собака не переставала лаять, а я чувствовала себя так, словно мой мозг заледенел. Каждый переживает шок по-своему.

Примчавшись на место происшествия, отец провел ладонями по моим плечам и бокам, словно удостоверяясь, что ни одна часть меня не осталась в машине. Нет, не буду думать об этом.

Всю дорогу до дома папа не выпускал мою руку из своей. Он не разжимал пальцев, даже когда переключал скорость. Нет, не буду думать об этом.

На следующий день отец снял радиоприемники со всех наших машин, чтобы такого больше не повторилось.

Вокруг непроглядная тьма, но меня это не пугает. Фары «вольво» освещают извилистое шоссе, пролегающее через лес. Тут и там мелькают указатели с прелестными названиями деревушек. Я громко выкрикиваю их. Если повезет, дорога приведет меня прямо в Бон — сердце Бургундии, по мнению Помпона. «Походи по тамошним погребкам, покажи ложку местным жителям и, пожалуйста, привези с собой хотя бы ящик красного», — попросил меня дед перед расставанием.

Пока что мой путь пролегает по малообжитым краям, и щит с надписью «БОН» мне еще не попадался. В открытое окно машины влетает терпкий теплый аромат. Глаза уже устали, но останавливаться я не хочу. В планах — рулить всю ночь и встретить первый в моей жизни рассвет на французской земле.

Однако, едва свет фар выхватывает из темноты щит с надписью «ФЕРМА И КЕМПИНГ», я, не раздумывая, сворачиваю туда, куда указывает стрелка. Чувствую себя как в те мгновения, когда мама сердито кричит: «Серен, ложись уже спать, в конце-то концов!»

Террикон давит мне на почки

Сна ни в одном глазу. Стоит мне растянуться на коврике-пенке, террикон тотчас давит на почки.

Вход в палатку прикрыт неплотно, и в лунном свете я вижу двух канадок, велосипеды и большое здание фермы на дальнем конце поля. Если не получается уснуть, все равно нужно лежать, чтобы отдыхало тело. Этот совет Нану дает тем, кто страдает от морской бессонницы — расстройства, вызванного избытком йода в воздухе. Помпон рекомендует повторять грубые слова.

Папа сидел в кухне и читал. Иногда какая-нибудь мысль настигает меня спонтанно. Мозг — тоже в некотором роде террикон, он живет своей собственной жизнью.

Террикон пульсирует. Нейроны мечутся. Тут слишком жарко. Мама говорит, надо представить себе мозг в образе резвой собачки. Чтобы она успокоилась, нужно дать ей «кость» в виде положительных мыслей.

Переворачиваюсь набок и перебираю в уме коллекции Ала. Желтые предметы. Крылья стрекоз. Мертвые осы. Фигурки зверей из дутого стекла. Все, что быстро крутится, например волчки, фишки, грампластинки. Сломанные и неровные перья. Кривые ветки…

Ал всегда забрасывает свои коллекции внезапно, без очевидной причины, и мы не знаем, где он их прячет. Это оборачивается проблемами. Однажды клиент, неожиданно потерявший ключи от своей машины, отказался платить за постой, а клиентка, наткнувшаяся на изуродованных стрекоз, пожаловалась в Общество защиты животных. Отцу было нехорошо не из-за йода, а из-за ноющей челюсти. Челюсть всегда ныла в сырую погоду, то есть 81,3 % года — относительная влажность воздуха в Пембрукшире составляет 81,3 %, потому-то у нас так хорошо растут рододендроны.

Зажигалки. Серые камешки толщиной менее трех миллиметров. Белые камешки толщиной более пяти миллиметров, испачканные смолой. Желтоватые матовые стекляшки. Неисправные электрические провода. Кроличьи лапы (всего две, с барахолки). Красная солома (и желтая, конечно). Мертвые или живые божьи коровки. Сперва живые, но вскоре увядшие Эндимионы. Чехлы от зонтиков. Иссушенные бледно-розовые крабы. Английские булавки. Бумажные полотенца с геометрическим рисунком. Порванные поводки. Красные и желтые пластиковые бечевки. Собачьи галеты в виде косточек (эту коллекцию Ал съел). Ключи. Новые ластики. Яичная скорлупа. Серьги…

Допиваю воду в бутылке. Ночью меня будет мучить жажда.

Сожалеет ли мама, что спала в те ночи? Если бы все можно было предугадать, стала бы она коротать время в кухне вместе с мужем? А я? Спускалась бы я составить родителям компанию вместо того, чтобы с наушниками от плеера в ушах крутиться в постели при работающих на полную мощность батареях? Просто быть рядом с папой и ощущать, как проходит ночь. Показывать ему свои рисунки. Интересоваться, о чем он думает, поднимаясь вечерами на утес.

Начинается дождь. По пембрукширским меркам это и не дождь, а так, легкая морось. Догадываюсь, что он очень теплый.

Раньше я считала, что отец ходит ночами в кухню, чтобы почитать в тишине. Теперь у меня появились другие предположения — возможно, он готовил свои замечательные бутерброды с яйцом и креветками. Возможно, ночь за ночью он разглядывал ложку, спрашивая себя, откуда она взялась, черт побери. У моего отца была своя безмолвная жизнь.

В Пембрукшире дождь не оказывает особого влияния на жизни людей. Фраза «Дождь идет» звучит там так же обыденно, как пауза в конце предложения.

Во Франции все иначе, и потому сам факт, что здесь тоже бывает дождь, успокаивает меня и дарит долгожданный сон.

Знакомство с аборигенами

На рассвете меня будят жужжащие мухи. В поле, весьма помпезно названном «Кемпинг», маленький мальчик играет со щенком. Прячу лицо в глубь спального мешка.

Зря я это сделала: спустя несколько минут мальчик отпускает щенка, тот влетает ко мне в палатку и принимается жевать мои волосы. Нехотя высовываю голову и по-французски желаю мальчику доброго утра. Тот не реагирует. Наверное, деревенский дурачок.

— Надо пойти и заплатить моей матери, — вдруг произносит он строго.

Киваю и начинаю выпутываться из спального мешка.

— Надо пойти и заплатить моей матери, — повторяет мальчик громче.

Французские слова приходят мне на ум с превеликим трудом.

— А где… найти… вашу… твою… маму… подскажи, пожалуйста.

Он скрещивает руки на груди и ждет. Я выхожу, щенок остается в палатке — думаю, собрался пописать на мой спальник. Мне хочется есть. Этот мальчик меня раздражает. Он что, решил — я улизну отсюда, не расплатившись?

Его мать, сидящая в конторе, которая примыкает к ферме, тарахтит как пулемет, не замечая, что я мотаю головой в знак непонимания. Улыбаюсь, желая доказать ей, что от меня не исходит ни малейшей угрозы. Дама размахивает перед моим носом табличкой с цифрами и схематическими рисунками — палатка, две палатки и так далее. Я говорю, что заплачу по тарифу «Одна палатка», но собеседница стучит пальцем по табличке и что-то брюзжит. Мальчик забавляется, дергая дверную ручку, чем действует мне на нервы. У меня на душе становится тоскливо, я недоумеваю, почему мы с этими людьми не способны понять друг друга, ведь, казалось бы, нас разделяет всего лишь пролив Ла-Манш, а не бездонная пропасть? Достаю банкноту. Фермерша оживленно машет рукой, я вручаю ей деньги, и она прячет их в карман. Мальчик оставляет дверь в покое, кивком приглашает меня возвращаться вслед за ним на поле. Придя в палатку, обнаруживаю на спальном мешке грязь, слюни и жеваную ежевику. Похоже, щенка вырвало.

Мальчик снова ершится передо мной — руки скрещены на груди, во взгляде вызов. Глупый щенок лижет пальцы моих ног, а я не знаю, можно ли вытащить из багажника канистру с водой и плитку, чтобы вскипятить чай или хотя бы почистить зубы.

Отъехав от злополучной фермы-кемпинга на десять километров, я встречаю дорожный указатель с надписью «АВАЛОН». Авалон упоминается во многих валлийских мифах. Именно в Авалоне был выкован Экскалибур, меч короля Артура. При виде знакомого названия вдали от дома я тотчас начинаю чувствовать себя увереннее. Предвкушаю, как зайду в уютную пекарню и полакомлюсь прелестными французскими булочками с шоколадом, которые значатся в меню воображаемых кафе миссис Ллевеллин. Предвкушаю теплую встречу с приветливыми и обходительными французами.

Спустя четверть часа доезжаю до указателя «Авалон» с красной каймой. Стало быть, я на месте. Авалон окутан светом, всюду внушительные каменные дома, каждый из которых дышит историей, тут и там пестреют герани и петунии, подтверждающие великолепие местного климата. Пятеро ребят гоняют в футбол на маленькой площади, залитой солнцем. Я во Франции, и это великолепно!

Нарезаю три круга по городку. Если не считать юных футболистов, он выглядит безлюдным. Пекарня закрыта. Кафе на рынке тоже. Двадцать пять минут третьего. Если верить дорожному атласу, до ближайшего нормально населенного города час езды. Решаю припарковаться возле площади и поразмыслить.

Когда я роюсь в багажнике «вольво» в поисках пакета с хлебом, в бампер врезается футбольный мяч. С ужасом думаю, что на меня напали (все-таки утреннее знакомство с аборигенами выбило меня из равновесия).

Мне не впервой уворачиваться от летящего мяча. Дома, стоит мне прийти на пляж и устроиться с альбомом для рисования на коленях, я тотчас становлюсь мишенью какого-нибудь игруна. «Никогда не показывай свой страх» — девиз моей матери. «Сторонись идиотов» — девиз Помпона. «Остерегайся голых мужчин в кустах» — девиз Нану. «Не обращай внимания на приставал» — мой девиз на пляже Солвы.