Янтарное побережье

Два города

Города-побратимы Ленинград и Гданьск объединяет многое. Оба крупные порты на Балтийском море: один — на берегу Финского залива, другой — на южном побережье Балтийского моря, которое еще в древности называли Янтарным. Оба города испытали ужасы войны, оба руками поляков и русских подняты из руин. Ленинград — один из самых прекрасных городов мира. Гданьск — один из красивейших городов Польши. Город тысячелетних традиций, восхищающий красотой возрожденных архитектурных памятников, он сегодня является крупнейшим промышленным и культурным центром народной Польши.

Сотрудничество Гданьска и Ленинграда охватывает много областей. На наших верфях строятся суда по заказу СССР, в Гданьске и Гдыне мы часто видим флаги вашей страны и встречаем советских моряков. Ученые проводят совместные исследования и обмениваются опытом во многих, и не только связанных с морем, научных областях. Для польских студентов широко открыты двери ленинградских вузов. И в Ленинграде, и в Гданьске активно действуют общества дружбы.

Уже много лет нас связывают узы братства. Мы помним ленинский Декрет о мире, который имел решающее значение для обретения Польшей государственности, национального самосознания и объединения нашей страны после 130-летнего рабства. В самом конце второй мировой войны за освобождение Гданьска отдали свою жизнь десятки тысяч советских солдат. Мы также помним о помощи в восстановлении наших городов и не забываем, что благодаря помощи вашего народа удалось спасти от голодной смерти многих поляков. Хотя и вам в то время было нелегко.

Сборник, который Лениздат и ленинградские переводчики отдают в руки советских читателей, выходит в свет в год 70-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Одновременно в Гданьске должна выйти антология произведений писателей Ленинграда. Цель сборника «Янтарное побережье» — способствовать укреплению дружбы между нашими народами, познакомить советского читателя с творчеством современных польских писателей, и в первую очередь с литераторами Гданьска — побратима Ленинграда. В нем представлены произведения классиков польской литературы К. И. Галчиньского, Я. Ивашкевича, рассказывается об истории нашего города, о совместной борьбе поляков и советских людей против общего врага — фашизма, о жизни современной Польши, о проблемах, которые полякам приходится решать сегодня. В частности, известный польский публицист А. Василевский пытается ответить на вопрос, что же привело к кризису в Польше в 1980—1981 годах.

Несколько слов о Гданьском отделении Союза польских писателей. Несмотря на то что наша организация невелика, у нас представлены все виды литературы. Поэзия, проза, кино- и теледраматургия, сценарии для радиопостановок, театральные пьесы. У нас активно работает группа писателей, широко известных и любимых за пределами Гданьского воеводства, публикующих свои произведения в центральных польских издательствах. Сборник «Янтарное побережье» познакомит советского читателя с нашими наиболее известными прозаиками и поэтами. Мы надеемся на тесное сотрудничество и верим, что того же хотят и наши ленинградские друзья. Не будем скрывать, что события 1980—1981 годов осложнили нашу литературную жизнь. Писательская организация раскололась, и пройдет немало времени, пока забудутся старые обиды. Ситуация, однако, постепенно нормализуется, многие начинают признавать ошибки, которые они совершили во время бурных событий этих лет.

Наши города связывает дружба. Так пусть дружба объединяет и писателей. Пусть литература займет во взаимных контактах городов свое законное место.

Анджей Твердохлиб

Перевод Е. Невякина.

Сборник, который Лениздат и ленинградские переводчики отдают в руки советских читателей, выходит в свет в год 70-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Одновременно в Гданьске должна выйти антология произведений писателей Ленинграда. Цель сборника «Янтарное побережье» — способствовать укреплению дружбы между нашими народами, познакомить советского читателя с творчеством современных польских писателей, и в первую очередь с литераторами Гданьска — побратима Ленинграда. В нем представлены произведения классиков польской литературы К. И. Галчиньского, Я. Ивашкевича, рассказывается об истории нашего города, о совместной борьбе поляков и советских людей против общего врага — фашизма, о жизни современной Польши, о проблемах, которые полякам приходится решать сегодня. В частности, известный польский публицист А. Василевский пытается ответить на вопрос, что же привело к кризису в Польше в 1980—1981 годах.

Несколько слов о Гданьском отделении Союза польских писателей. Несмотря на то что наша организация невелика, у нас представлены все виды литературы. Поэзия, проза, кино- и теледраматургия, сценарии для радиопостановок, театральные пьесы. У нас активно работает группа писателей, широко известных и любимых за пределами Гданьского воеводства, публикующих свои произведения в центральных польских издательствах. Сборник «Янтарное побережье» познакомит советского читателя с нашими наиболее известными прозаиками и поэтами. Мы надеемся на тесное сотрудничество и верим, что того же хотят и наши ленинградские друзья. Не будем скрывать, что события 1980—1981 годов осложнили нашу литературную жизнь. Писательская организация раскололась, и пройдет немало времени, пока забудутся старые обиды. Ситуация, однако, постепенно нормализуется, многие начинают признавать ошибки, которые они совершили во время бурных событий этих лет.

Наши города связывает дружба. Так пусть дружба объединяет и писателей. Пусть литература займет во взаимных контактах городов свое законное место.

Анджей Твердохлиб

Перевод Е. Невякина.

Ярослав Ивашкевич

Ода Гданьску

I

Меж заливных лугов и гор,

Меж склонов и песчаных мелей,

Где тополя

Легки, стройны

И где поля

Печальны и скудны,

Лужайки оникса желтей,

Из царства цапель,

Камышей,

Где гуще зелень,

Из мира топей и трясин

Вдруг вышла и во мгле повисла,

Синее, чем рассвета синь, —

Висла.

Неся с собою песнь и труд,

Гнев городов и говор сел,

И жар хлебов, и отблеск руд,

И слезы, хлынувшие в дол,

С собою звон и дым неся,

Косы бренчанье на лугу,

Она живет и дышит вся

И крутит барки на бегу,

Как стаю рыб, она несет

Без счету лодки, тащит плот

И медлит у твоих ворот,

О город!.. Мощь в тебе и зло.

Не золотой ли это ключ,

Журавль

[1] упавший на Жулавы

[2]?

Ты башнями коснулся туч,

О Гданьск кровавый!

Стоишь, как страж,

Чужой, а все же наш,

И рослый и великий.

Замшелый твой собор

Вздымает мачты-пики.

Не это ль твой убор,

Над Вислою

Бессонной?

Да, Гданьск, на суше, на морях

Ты возвышаешься в веках.

II

На нашей крови эти стены

Воздвиг ты, город несравненный.

Скажи нам, где же перемены?

О Гданьск, отъятый в трудный час,

Твой лик свинцовый мерк и гас,

Отгородился ты от нас.

Журавль на каменном пороге

И башен ярус многорогий

На дали смотрит, на разлоги.

Но песни из души летят

На юг — от моря до Карпат.

О Гданьск, не ты ли песням рад?

Ты внемлешь трубам в медном звоне,

Считаешь валуны на склоне,

Ты слышишь — бьют копытом кони.

Нас видит Август

[4] с вышины,

Сердца к нему устремлены,

И славит старца плеск волны.

III

Вон Шопенгауэр

[5] глядит в окно — та дама,

Что плачет в горести, вздыхает тяжело.

Ведь войско прусское в любимый Гданьск вошло!

Пропал покой: вся жизнь — теперь не жизнь, а драма.

Дом полон сундуков, стенаний полон дом,

И Артур крошечный расплакался у нянек.

А песня вольности… Она ушла, как странник,

Благословенный друг, даривший всех добром.

Но жизнь течет, течет… Мы знаем, что со сроком

Вода взбунтуется и учинит мятеж,

Плотина затрещит, и волны хлынут в брешь.

Ты устье Вислы, Гданьск, соединишь с истоком.

IV

Не разделять — объединять ты должен.

Склони свой лоб, чтоб королевской птице,

Которая свила гнездо на башнях

[6],

К нам, в небо польское, взлететь с победой.

О, это все не болтовня, не басни —

Движенье жизни, вечное движенье,

Подмоет берег и река и море,

Будь там хоть башня, хоть костел, хоть крепость.

Гданьск, ты не бойся: отпирай ворота.

Вон сотни барок. Прибывают с хлебом.

Дай руку. Вся она в перстнях. Приснились

Сны золотые. С нами будь, о боже.

Перевод С. Свяцкого.

Войцех Жукровский

Гданьск

Гданьск… Словно басом прогудел колокол. Стоит закрыть глаза, и перед взором возникает густеющая вода, зубчатый, вытянутый вперед профиль Журавля, оконца хлебных амбаров, каменные домики — весь их облик говорит о богатстве и мастеровитости владельцев.

Медный отсвет пробегает по глади Вислы, Мотлавы

[7], Радуни

[8]. Может, это отражение порталов гдездненского собора? Запечатленное в бронзе мгновение… Это святой Войцех

[9] на дарованной ему Болеславом Храбрым

[10] ладье подплывает к причалу дозорной башни на Балтийском побережье, и ему открывается польский славянский город Гданьск. Urbs Gyddanyzc, как вывел в тысячном году на пергаменте искусною чередой букв летописец.

Вот юные руки извлекли из песка почернелый, опаленный огнем деревянный брус. Что это? Еще одно напоминание о тысяча девятьсот сорок пятом? А может, остатки пепелищ времен короля Локетека

[11], когда семьсот лет назад воины-грабители Тевтонского ордена сожгли Гданьск, а славянское его население истребили? Каждый уголок повествует здесь о вчерашнем и о завтрашнем дне. Вот раздавшаяся вширь громада — это собор Девы Марии. Лапа в железной перчатке — рука крестоносца — давила на него, не дозволяла башням подниматься выше башен орденского замка, который сторожил с высоты окрестность, всем своим видом напоминая горожанам о покорности. Но чувства у тех были совсем другие, при первой же возможности они забрасывали весы и локоть и брались за топор да за меч. Скинули в конце концов ненавистное иго. И первым делом разобрали замок врага по кирпичику, раскидали по камешку, по щепке. А башню собора надстроили, вскинули шпиль к облакам, чтоб его издали видел путник, поспешающий к Гданьску. И тогда вновь свела судьба гданьщан всех сословий с польским королем и польской землею. Нет, не судьба. В этом слове фатализм истории, нет человеческой воли. А жители Гданьска выбирали, они сознательно связали свою жизнь и жизнь своих детей с присутствием Польши в устье Вислы.

Были тут у белых орлов

[12] свои гнездовья: на воротах, на башнях, на стенах. Силком их туда никто не водворял. Сами горожане ваяли их из камня, выковывали из железа. Как символ. Памятуя, кому они обязаны и процветанием и свободой, потому что и то и другое могла гарантировать лишь Речь Посполитая, ибо источником их могущества была хлебная Польша: барки с зерном, идущие вниз по Висле, посредничество в торговле между Краковом, Сандомежем, Варшавой, Плоцком, Торунью, между всем югом и всей Балтикой.

Никогда гданьщанин не отождествлял себя с пруссаком. Даже в эпоху разделов город не предал Польшу. Даже жившие в Гданьске немцы писали по-немецки о том, сколь благотворны связи Гданьска с куцым после всех разделов «Королевством польским»

[13].

Сопротивлялся Гданьск и жадюге Фридриху Великому, которого доводило до исступления плывущее мимо носа богатство. Так хотелось ему дорваться до обширных складов, до кованых сундуков, где дремали золотые дукаты и ценимые ничуть не меньше их долговые обязательства с привешенными к ним печатями… Хотелось завладеть этими деньгами и вырвать вдобавок кус земли из беспомощного тела Речи Посполитой, сформировать из рослых жителей поморских деревень еще один доблестный полк, чтоб, подчиняясь палочной дисциплине и лающему голосу фельдфебеля, охранял добытое грабежом имущество.

Свыше двадцати лет длилась прусская блокада Гданьска

[14]. Посты вокруг города. Фриц сжимал кольцо. Более двадцати лет сопротивления! Наконец при втором разделе Польши Пруссия заглотила и эту добычу.

С какой легкостью в наше время кое-кто дал убедить себя в том, что у Гданьска, того давнего, которого пожары войны превратили в груду обугленных развалин, что у него было иное, немецкое обличье. Забыли, что на пейзаж Гданьска, этого польского ганзейского города, так же как и любого балтийского порта, повлияли фламандцы, валлоны, французы, датчане, даже шотландцы и англичане, ну, и, разумеется, немцы. Не умаляю их заслуг. Однако город по своему духу прусским никогда не был. Кроме короткой эпохи гитлеровского безумия. Но ренегаты, кощунственно поднявшие руку на Польшу, исчезли, ушли в небытие…

Все лучшее в старом Гданьске, все, из чего складывается неповторимый его облик, возвели, взлелеяли польские руки. Гданьские руки. Надо очень любить город, чтобы так заботливо его отстроить, сложить заново разбитые каменья, вернуть старым домам их красоту.

На башне ратуши вновь утвердился сброшенный с ее вершины король Зигмунт Август. А ведь сама ратуша грозила вот-вот завалиться. Потребовалось немалое искусство, труд и любовь, чтобы вернуть ей нынешнее великолепие. И внутри истинный перл: Красный зал, а на его потолке старинный плафон с белым орлом, осеняющим своими крыльями город. С надписью-заверением: «Под крылами сими — преуспеяние». Так думали гданьщане, принимавшие у себя на протяжении нескольких столетий польских королей. А те приезжали, чтоб подтвердить единение Гданьска с Польшей и Польши с Гданьском.

Эта мудрая политика принесла плоды в будущем. Король Ян III Собеский

[15] назначил знаменитому польскому астроному Гевелию

[16] жалованье из своей шкатулки. А тот, составляя карту неба, назвал одно из созвездий Щитом Собеского. Так оно именовалось даже в ту пору, когда Польша исчезла с географической карты.

Сын гданьской земли поморянин Юзеф Выбицкий

[17] сложил песню легионов, которая и по сей день является национальным гимном: «Еще Польша…»

«Я появился на свет в родовом поместье Бендомин, — сообщает о себе Юзеф Выбицкий, — в пяти милях от Гданьска». На этой земле он учился. Она же привила ему любовь ко всему польскому, страсть к борьбе за независимость.

Десятки и десятки тысяч гданьщан на протяжении полутора столетий в духоте прусского бытия, в тисках гитлеровского террора сохраняли свою польскую сущность, расплачиваясь за это кровью. Их расстреливали, они умирали медленной смертью от голода, влачили под кнутом жалкое существование… Польский концлагерь Штутхоф, крематорий, земля с чешуйками недожженных костей — это все, что осталось от людей-мучеников.

А что сказать о погибших защитниках Гданьска? Ведь у них была возможность эвакуироваться, пока не прозвучали выстрелы, возвестившие начало второй мировой войны. Командир сказал им: «Кто хочет, может уйти…» А харцер

[18] Альф Личманский, глава гданьских харцеров, когда ему сообщили о грозящей опасности и посоветовали «отсидеться в тихом месте», ответил так: «Если все поляки покинут Гданьск, кто же засвидетельствует тогда его принадлежность Польше?» Гитлеровцы схватили его, пытали, расстреляли. Его мужество служит для нас напоминанием, обязательством.

Склоним головы. Пусть в минуту молчания у каждого из нас родится мысль о Польше, о великом общем труде, о терпеливой реконструкции истории нашего народа, о новом его облике, об осуществлении его намерений и мечтаний.

Вестерплатте

[19] — символ стойкости и героизма. Майор Сухарский и его немногочисленные солдаты… Смертоносные молнии, которые метал из тяжелых орудий линкор «Шлезвиг-Гольштейн», прибывший с «дружеским» визитом… Семь дней тяжелейшей обороны. Сто восемьдесят два защитника Вестерплатте против трех с половиной тысяч солдат, поддержанных шестьюдесятью пятью орудиями. Бомбардировки с воздуха. Пожары. Отражение наземных атак.

За несколько минут экскурсия обходит этот засаженный деревьями уголок порта. И его-то не могли взять немцы в течение недели, обладая таким преимуществом! Молодежь похмыкивает, и в этом презрение к захватчику.

Обелиск в честь героев Вестерплатте возвышается на холме. Изваянные из камня лица воинов глядят в сторону моря, они держат стражу — вооруженный Световит

[20].

Зайдите в одну из часовен собора Девы Марии и вы увидите, как хранится память о почти трех тысячах польских ксендзов, убитых защитниками Европы, культуртрегерами. Эти ксендзы погибли за то, что были поляками, сеяли в сердцах надежду…

Да знаете ли вы, что именно здесь боролись за Польшу словом польские писатели, именно здесь складывались картины создаваемого ими мира? Польскую книгу печатают в Гданьске вот уже пятьсот лет. Сколько же было у нее поклонников, если «Крестоносцев» Генрика Сенкевича издали одновременно в Варшаве и в Гданьске?

Сильны и благородны строки Стефана Жеромского, который, будь он жив, с радостью наблюдал бы за нами, как мы дышим соленым морским ветром. Это он изобразил Генрика Домбровского

[21], приветствующего Гданьск, освобожденный от пруссаков.

И еще стихотворение Ярослава Ивашкевича «Ода Гданьску», напечатанное перед самым началом второй мировой войны, в котором про Гданьск сказано:

Не Пястов ли корона

Над Вислою

Бессонной?

Когда Гданьск включили в состав Прусской провинции, в состав рейха, коммерческий пульс города упал, погрузочные работы замерли. Не помогли марши гитлерюгенда с барабанами и фанфарами, потрясающие огненными гривами факельные шествия, как бы спешащие поджечь Европу, весь мир… Молодежи убудет, жернова войны втянут ее в себя и перемелют. Вместо промышленных предприятий возникнет зловещая фабричка профессора Шпаннера, которую яркими красками опишет Зофья Налковская

[22], принявшая участие в расследовании преступлений гитлеризма. Бочки с расчлененными человеческими телами, котлы для перетапливания человеческого жира на мыло — это тоже приводящий в оцепенение эпизод из жизни оккупированного Гданьска.

В последние месяцы войны Гитлер велел защищать до последнего каждый клочок земли. Захваченной грабежом земли. Он обрекает поочередно города на уничтожение. Дивизии Второго Белорусского фронта обрушиваются на немцев, удерживающих Гданьск. И война возвращается туда, откуда брызнула на весь мир рекой крови и огня

[23].

Бои происходят на улицах, пылают старинные дома, разбитые огнем тяжелой артиллерии. Рука об руку сражаются с советскими солдатами солдаты Войска Польского. Танкисты бригады имени Героев Вестерплатте водружают на балтийском берегу польское знамя. Не впервые воины приносят свободу в этот город.

Отирая кулаком слезы, стекающие светлыми ручейками по их почерневшим от копоти лицам, наши солдаты поют перед сожженным Двором Артуса

[24] песню-присягу: «Не бросим землю, где наш род!»

[25] И сегодня в этой знакомой нам мелодии звучат отголоски того дня. Когда вызванивают куранты на башне Ратуши, мы обращаемся, пусть на минуту, мыслями к тем, кто вернул нам этот город…

Гданьск напоминал тогда разоренное кладбище. Требовалось немалое мужество, чтобы приехать сюда, большой энтузиазм и пылкое воображение, чтобы решить: здесь я начну новую жизнь. Но у молодежи все это было. Она работала и училась. В очищенных от обломков мастерских были пущены в ход первые станки, ожил первый вуз — Гданьский политехнический институт, студенты спали в ту пору вповалку в закопченных аудиториях. Сейчас в Гданьске шесть высших учебных заведений.

Из пучины того бедствия, которое гитлеризм обрушил на город, наша любовь вытащила его, воскресила давнюю его красоту. Гданьский Старый город родился заново одновременно с варшавским Старым городом. Постичь этого посещающим нас немцам не дано. Им не понять нашей гордости. Все, чем так восхищаются они, выросло из нашей воли и любви, мы им ничем не обязаны, сегодняшний Гданьск от фундаментов до шпилей на башнях — наш, только наш…

Говорить ли еще о могилах отцов? Именно они тот краеугольный камень, на который опирается наш дом, гудящий жизнью. Может, лучше спеть гимн торжествующему труду, рассказать о порте, о верфях, о нефтеперерабатывающем заводе? О простертых в сторону залива каменных объятиях Северного порта?

Гданьск умеет не только работать и учиться, но и отдыхать. Немало здесь прозвучало студенческих шуток, немало было спето забавных песенок, именно здесь сверкал своими блестками театрик Бим-Бом.

Здесь имеет успех музыкант, актер и писатель. Жители Гданьска с жадностью читают, книжек на них не напасешься. Интеллектуальная среда. Деятелей искусства тут награждают вычеканенной из меди Алой Розой — присуждают ее за творчество, в котором сочетается алое с белым

[26], за творчество, которое славит наш край и учит активно любить отечество.

Нет, не ждите от меня, чтоб я рассказал вам обо всем на двух-трех страницах. Мне хотелось поделиться лишь тем, что вдруг пришло в голову, тронуть звучащую в сердце струну. Чтоб вы увидели в Гданьске кусочек польской истории, увидели и новейшую историю народной Польши и будущее, которое зависит от смелости мысли и от труда, от мира, осеняющего наши достижения.

Польская Прибалтика разрослась, теперь мы можем дышать полной грудью холодным балтийским ветром от Щецина до Гданьска. Сбылись пророческие слова Мицкевича: «За Гданьск! Он был и будет нашим!»

[27] И вот он наш, он вернулся. Город польских орлов, извечный порт Королевства Польского, а сегодня — народной Польши.

На Золотых воротах латинская надпись предостерегает: «Согласием и малые Речи Посполитые вырастают, раздорами и большие рушатся».

Гданьск…

Не меньше, чем верфи, нефтезаводы, портовые сооружения, приковывают взор новые районы. Не только память отцов, камни мостовой, сцементированные пролитой кровью, священны для народа, священна и детская колыбель. Человек столь же незаметно сам врастает в историю, сколь незаметно ее творит.

Цель у нас одна: благо нашего народа, крепость стен общего дома, нашей Речи Посполитой. Дороги случаются разные, верю, что опыт и мудрость дадут нам, полякам, возможность выбрать общий путь. Знамя надежды — это мера ответственности тех, кто идет этим путем, порою сам того не замечая, не ставя этого себе в заслугу. Маршрут привычный: от дома до работы. Повседневный труд, активная любовь к нашей стране — вот что объединяет поляков.

Сейчас наши взоры как никогда обращаются к нашим друзьям, к той стране, которая лежит к востоку, к ее людям, к ее городам. И Гданьск смотрит дружеским взором на город-побратим Ленинград.

Перевод С. Свяцкого.

Эдгар Милевский

О чем рассказывают гданьские улочки

Знаете ли вы, сколько в Гданьске улиц? Сто? Двести? Триста? В Варшаве, говорят, две тысячи, в Гданьске — более восьмисот. Восемьсот названий, связанных с историей города, старых и новых, знаменитых и забытых, метких и забавных — от А до Я.

Есть, например, улица Матери Польши. И есть Отцовская. А также Сиротская. И рядышком… Забот.

Есть по-королевски роскошная Долгая улица и скромненькая Короткая, есть Узкая и Широкая, Малая и Великая, Нижняя и Верхняя, Близкая и Далекая, Снежная и Пляжная, Тихая, Глухая, Пустая, Грустная, а также Добрая, Милая, Приятная, Свойская и Веселая.

На углу Ясековой Долины, у въезда в город, светящаяся надпись возвещает туристам: «Гданьск — город цветов». В самом деле, поблизости от садов, парков, скверов, проходят улочки Пионовая, Вересковая, Анютиных Глазок, Эдельвейсов, Ландышевая, Незабудочная, а дальше улица Роз, Жасминовая, Лавандовая, Сиреневая, а также улицы Далии и Подсолнечника. И вдобавок Цветковая. Но это не спасло разноцветную рекламу от уничтожающей критики. Огромные затраты и… не благоухает. Вдобавок ко всему трубки подпортились и в один прекрасный вечер изумили инициаторов этого начинания такой фразой: «ГДАНЬСК — ГОРОД . . .ЕТОВ». Каких таких «етов»? Что вы на это скажете? В самый разгар сезона! На пляже все только и говорили об этом и смеялись до упаду.

В другой раз надпись сверкнула зловещим словом: «ГДАНЬСК — . .Р. . . . . . ОВ». На этот раз смеялись не все. Еще бы. Надпись сделалась неотъемлемой принадлежностью города. И тут она, казалось, вдруг вспомнила, что недавнее прошлое было не так прекрасно, что рядом с улицей Роз расположена Штутхофская.

Портновскую или Столярную вы найдете в каждом городе мира, но чтобы встретиться со старинными улицами Рыболовов, Мореходов, Сплавщиков, Каперов, Якорников, надо заглянуть в старый порт. Кто не посетит улицы Вислы и Балтийской улицы, Янтарной и Амбровой, Гребецкой и Парусной, Ластадии и Брабантской, Амбарной и Шкотовой, Гафельной улицы и улицы Дока, Килевщицкой и Бортовой, Рулевой и Катерной, Компасной и Мачтовой, Боцманской и Капитанской, улицы Кораблестроителей, Польской военно-морской, так вот, кто не посетит всех этих улиц, тот не познакомился с Гданьском. Здесь дуют шквальные ветры. Эхо разносит гул баркасных мастерских, здесь пахнет рыбой и морем… А если чего не хватает, так это давних таверн, похожих на кубрики парусных кораблей.

Как и пристало морской столице, у Яна из Кольна

[28] здесь тоже есть своя улочка. Разумеется, он не открыл Америки раньше Колумба, как того страстно желал сам Иоахим Лелевель

[29], но на отважных парусах вошел легендой в нашу литературу. Стоит спуститься на улочку Яна из Кольна и глянуть на Гданьскую судоверфь, как вспомнишь повести Деотимы

[30] и Василевской, Жеромского и Фениковского. Корпуса судов на наклонных стапелях хорошо видны с улицы, но главное — попасть на сам завод, когда там происходит торжественный спуск судна на воду.

Долго ждать не приходится. Еще бы, одна из ведущих верфей мира! Что ни неделя — праздник. Хозяева гостеприимны. О борт корабля разбивают бутылку шампанского, звучит привычная формула: «Плыви по океанам, славь имя польского корабельщика и честь морского флага…» Крестная мать плачет, проектировщикам вручают цветы, мастерам — премии, все взволнованы, а судно, слегка подрагивая, покачивается на волнах, и кажется, будто оно набирает веру в собственные силы перед ходовыми испытаниями.

Гданьск не был бы Гданьском, если б там не нашлось улочки Дантышека

[31]. Кто не знаком с историей нашего мореплавания, пусть знает, что Ян Дантышек — это Ян Дантискус, иначе говоря, Ян из Гданьска, тот самый, который в 1485 году играл еще в песочек на Гданьском пляже, чтоб сделать потом блестящую карьеру королевского секретаря. Он был экспертом по морским делам, первоклассным мореходом, знаменитым путешественником, дипломатом и поэтом-сатириком, и, что сохранило его имя для потомков, первым польским министром флота.

В те времена рыбу не разводили еще в аквариумах, не прятали под прилавок, не напихивали ею консервные банки, не замораживали, а сразу продавали свежий улов — кучами по пятнадцать, по шестьдесят штук, а то бочками или живьем в кадях — и этот центросбыт располагался на берегу Мотлавы. Боты и лодки причаливали прямо к Долгой набережной. Шкипера с сыновьями исчезали в пивных, а тещи с дочерьми принимались за торговлю. Рыба была важным элементом тогдашней жизни. Молока и икра. Весь Гданьск встречался на этом базаре. Уловы — главная тема для разговоров. Сегодня на Рыбном рынке живут писатели, актеры, художники, и только маленькая эмалированная табличка напоминает нам те далекие годы.

Не пройдешь без доброго слова мимо улочки Страковского, которому Гданьск во многом обязан своим неповторимым обликом. Благодаря удивительному стечению обстоятельств эта улочка проходит как раз вблизи Колонии красоты. Ян Страковский был в XVI веке старшиной цеха каменотесов и виртуозом-каменщиком. Он же дал городу и трех выдающихся строителей: сыновей Исайю и Ежи и внука Ефраима. Три поколения, едва ли не столетие гданьской архитектуры. Такая улочка вроде бы уже не улочка, а проспект.

Страковские жили на улице Святого духа, поблизости от Шопенгауэров — тех самых, что начинали хлебной торговлей, а кончили философией. Самый меланхоличный из всех мыслителей — тот самый, внедривший в умы пессимизм своим заявлением: «Если существует бог, то я не желаю быть на его месте, ибо вселенский стон разорвет мне сердце», — как раз он-то здесь и родился. Было это в тот самый день, когда городской советник Ян Упхаген сорвал с себя пестрое одеяние и золотые цепи, облачился в черную тогу и заперся в доме, потому что в Гданьск вступали пруссаки. Дом Упхагена вы найдете на Долгой, а его именем названа улочка рядом с парком, который он заложил.

Как не упомянуть улицу Фалька-Полонуса?

[32] А Даниеля Ходовецкого?

[33] Имя первого ищите в монографиях по изобразительному искусству, второго — в энциклопедиях, а их работы — в музеях. В XVII и XVIII веках не было более блистательных, более влюбленных в Гданьск художников. Многие писатели ощущают еще и сейчас городской пейзаж прошлого через призму их работ.

Пекари жили, разумеется, на Хлебницкой, но если желаешь что-то про них узнать, ступай на Котельниковую. Над порталом одного из домов изваянная в камне картина, там они как живые — слышится смех подмастерьев-пекарят и наставления пекаря. Барельеф представляет внутренность старой пекарни, вводит нас в мир тружеников тогдашнего Гданьска, едва ли не в самую печь. Стоит присмотреться и к дому, который одни называли аглицким, другие — ангельским. Некогда тут был склад английских сукон, затем — гостиница. Многие знаменитости дышали здесь атмосферой комфорта и красоты. Именно отсюда адъютант Костюшко Юлиан Урсын Немцевич выслал важные письма, Ядвига Деотима-Лущевская слагала здесь стихи, а Игнаций Крашевский написал даже повесть «Домик на Долгом рынке».

На Долгом рынке стоит вспомнить о другой гостинице — «Дю Нор», где жил Ян Матейко с женой и дочкой. А на улице Товия, 29, в гостеприимном доме Яна Линде, брата Самуэля

[34], составителя «Словаря польского языка», останавливался семнадцатилетний Фредерик Шопен.

Нет, пожалуй, в Польше города, где не было бы улицы Адама Мицкевича. Но знаете ли вы о том, что в Гданьске целый район Мицкевича? Улицы названы в честь его литературных героев: Альдоны, Гражины, Конрада Валленрода и Вайделота, пана Тадеуша и Телимены, Яцека Соплицы, Гервазия, Протазия, есть также улочка Янкеля. Популярности Мицкевича в Гданьске может равняться лишь популярность Сенкевича. Подумали не только о нем самом, но и о его героях — о Данусе, о Збышеке из Богданца. О Заглобе, который так нахваливал гданьскую водку, к сожалению, забыли. «Ух, шельмы», — сказал бы Заглоба, узнай он об этом.

Гданьск относится к числу тех городов нашей страны, которым перевалило за тысячу лет, которые сами рассказывают свою историю. Достаточно пройтись по улицам…

Вот Славянская и Рыбаря — это в память тех, кто основал много веков назад в устье Вислы рыбацкий поселок. Чуть дальше улица Храброго — первого князя этой земли, а рядом — Конрада Лечкова, гданьского бургомистра, убитого крестоносцами. Далее Грюнвальдская улица и улица Оливской битвы. Затем — Защитников Вестерплатте и Героев Гданьской почты. И наконец, Войска Польского и Советской Армии. Десять улиц — десять веков — в беглом обзоре целое тысячелетие.

Перевод С. Свяцкого.

Башни и ворота

Всякий слышал о Золотых воротах и о Зеленых, видел Соломенную башню и башню Лебедь. Но готов поспорить с жителями Гданьска: никто не перечислит всех башен и ворот. Если выиграл, прочтите, если проиграл… прочтите тоже. Из числа спорящих исключаю двоих: архитектора Ришарда Массальского и инженера Ежи Станкевича. Первый был хранителем гданьских памятников, второй — знаток средневековой архитектуры. Они знают больше моего.

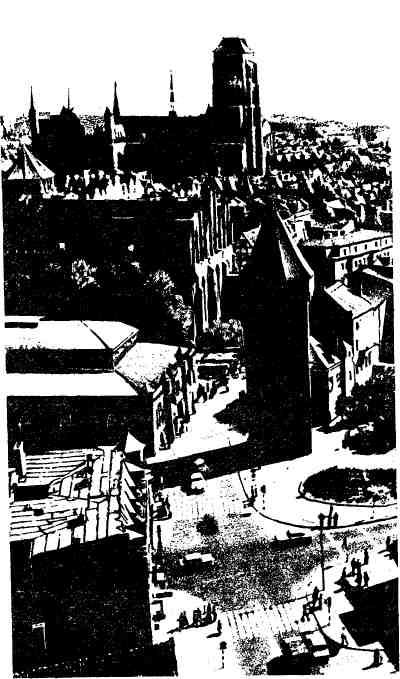

Угловая башня, наверное, самая старая. Ее кирпич обожжен в 1343 году. Стоит начать с нее. Но давайте поднимемся сперва на башню Ратуши, вернее, на галерею ее шпиля. Среди тысячи гданьских курьезов есть и этот — в городе две ратуши: Ратуша Старого города на Коренной и Главного — на Долгой. Мы выбрали вторую, потому что шпиль у нее повыше. Простые башни не путайте с башнями-шпилями. Хоть тех и других без счету, но это разные сооружения. Из амбразуры башни виден только враг, а с галерейки шпиля — весь город как на ладони. Впрочем, это нам сейчас и надо — охватить одним взглядом целое.

Пять колец укреплений опоясывали когда-то пять частей города — Долгие сады, Амбарный остров, Старое предместье, Главный город и Старый город. Стены с тех пор рассыпались, даже ворота и башни сохранились не всюду. Об укреплениях Долгих садов повествуют только средневековые хроники. На Амбарном острове остались лишь столь же благодатные, сколь благозвучные Млечные кади. В Старом предместье сохранились фотогеничная Белая башня и Башня под срубом. Зато в Главном городе вам не хватит фотопленки. Это отнюдь не самый старый район города, но люди зовут его Старувкой. Его восстановление было наиболее значительным реставрационным предприятием послевоенной Европы. Перлы гданьской архитектуры! Шедевры готики, ренессанса, барокко сторожат десять здешних башен. Доступ к ним открывают десять ворот.

А Старый город сегодня самый молодой: современные деловые здания, силуэты стройных домов, а под ними — разноцветные огоньки Гданьской судоверфи. Нет и следа крепостных построек. Лишь кондуктор трамвая на остановке вблизи моста, прозванного Блуждателем, крикнет порою: «Оливские ворота». Ворота… Эхо старого бастиона.

А с Блуждателем и в самом деле блуждание. Мост поднимается над железнодорожной веткой, которая рассекла надвое самый старый в городе парк. Его аллейки спутались в романтическом беспорядке, и парк назвали сперва Лабиринтом, а потом Блуждателем. От парка ничего теперь не осталось, как и от Оливских ворот. Впрочем, так же, как и от ворот святого Иакова, находившихся поблизости. А были, верно, красивые, раз возводил их Ян Страковский. К тому же исторические. Под ними стоял некогда князь Пепе, он же военный министр Варшавского герцогства, он же наполеоновский маршал Юзеф Понятовский. Он приезжал на смотр польских полков гданьского гарнизона. За воротами, на обширной площади Наполеона, в день рождения императора, 15 сентября 1810 года, князь-министр принимал большой военный парад. Блестящая церемония. Когда по прошествии лет князь захлебнулся в водах Эльстера, а император умер на далеком острове, площадь была переименована. Разобрали и ворота. А поскольку гданьщане народ хозяйственный, то наиболее ценные фрагменты перенесли в иные уголки города: стройный шпиц на колокольню костела, нарядные медальоны на тюремную башню, а каменные львы, венчавшие фронтоны ворот, очутились на крыльце Двора Артуса. Из всего этого блуждания уцелело лишь название — Блуждатель.

Но вернемся к Угловой башне, которая до сегодняшнего дня стоит на углу Кобелевой. У этой улицы своя история — собачья. В старые добрые времена с наступлением сумерек из городской псарни вели по Кобелевой свору голодных собак на Амбарный остров. Собаки шли через подъемный мост, Коровьи ворота. Коровьи, ибо на рассвете через них же гнали коров на пастбище. На ночь ворота запирались, а отрезанный от города каналами Мотлавы Амбарный остров находился под охраной собак. И горе тому, кто забредал туда ночью. Бывали трагические происшествия, но поскольку жертвами оказывались пьяницы, бездомные бедняки или подозрительные личности, крутившиеся вблизи богатых складов, то это никого не задевало. Закон торговли был суров, и собаки служили надежными сторожами. Лишь случай с известным и всеми любимым виолончелистом Умбахом потряс город. Музыкант возвращался с праздника, где он, попивая винцо, играл на танцах. Когда он очутился на Амбарном, начали сгущаться сумерки. То ли он не услышал сигнала, по которому запирают ворота, то ли на него не обратили внимания стражники… А может, сон сморил его в закоулке? Каждый рассказывал потом свое. Короче, псы учуяли человека, и вся свора, щеря клыки, его окружила. Он хотел бежать, но споткнулся и упал, при этом виолончель… брякнула. Собаки навострили уши. Перепуганный насмерть музыкант мгновенно оценил свой шанс. Он прикрылся футляром, достал, пощипывая струны, смычок и заиграл менуэт, а потом полонез, а потом опять менуэт. Собаки расселись вокруг и сомкнули пасти, но стоило усталой руке опуститься, они завыли так пронзительно, что музыканту вновь пришлось схватиться за смычок… Играл он, пока не рассвело, то был самый ответственный концерт в его жизни. В конце концов музыка разбудила стражников и кого-то из горожан, и Умбаха, полуживого, спасли из западни. Происшествие с виолончелистом стало веским аргументом в пользу отказа от этого мрачного обычая. Собачьи ставки урезали, ворота укрепили.

Напротив Амбарного острова вдоль Долгой набережной Мотлавы расположено восемь ворот. Семь готических и одни в стиле ренессанса — Зеленые ворота. Перед ними когда-то и остановились сани итальянской принцессы Марии Людвиги Гонзаги. Будущую польскую королеву встречали королевич Карл Фердинанд и князь Альбрехт Станислав Радзивилл. В окнах Зеленых ворот сверкали брильянтовые диадемы и золотые митры. Стены и лестницы были убраны цветистыми коврами. На гданьских столах посвечивали гданьские серебряные приборы. Принцесса села пировать под приветственные клики нарядных рыцарей, толпившихся снаружи. Роскошь превзошла все виденное греками у персов — так по крайней мере говорили в ту пору в Гданьске и в Мантуе, в Варшаве и в Париже. Ныне в бывшей королевской резиденции, возрожденной усилиями гданьщан и искусством Яна Крамера, разместилось Управление реставрации памятников старины. В дворцовом зале расставлены кульманы, в покоях размещены мастерские. Уже четвертое десятилетие здесь кипит работа по воскрешению художественных ценностей Гданьска. Над уцелевшими после пожаров картинами, извлеченными из-под руин статуями, среди старых гравюр и книг хлопочут историки искусства и реставраторы, художники и резчики — целые коллективы трудолюбивых высокоодаренных специалистов. Мерило их успехов — возрождение Гданьска, и главное — восстановление интерьеров Ратуши Главного города. Именно отсюда, из окон Зеленых ворот, открывается единственная в своем роде панорама на Королевскую дорогу в старинный порт…

Никто не поверит, что в темных арках, близ башен портового канала никогда не сверкали ножи. Приведем одну историю, не похожую, впрочем, на разбойничью балладу. Осталось неизвестным, кем был тот шалопай, который в пьяной компании, хлебнув лишнего, проглотил то ли на спор, то ли ради шутки не более не менее как нож и понял вскоре, что ему не миновать смерти. Молва гласила, что этот безумец был личным другом короля. Надлежало, таким образом, сделать все возможное, чтобы спасти несчастного. Его отнесли к самому искусному гданьскому цирюльнику Даниелю Швабе, стяжавшему себе славу своим скальпелем. Но одно дело вскрыть нарыв, другое — разрезать желудок. Хирургия находилась в ту пору еще в пеленках, рискнуть же было необходимо. Не станем вдаваться в подробности этой операции, которую совершили в условиях, далеких от гигиены, в эпоху, не ведавшую анестезии. Нож извлекли, рана зажила, пациент прожил долгую жизнь, утратив, однако, часть своей пылкости. В историю медицины этот факт вписан под 1635 годом как первая удачная операция на желудке. Король Владислав IV приехал, чтоб лично убедиться в выздоровлении фаворита, и пожаловал гданьскому хирургу королевскую привилегию. Столь же сенсационной была операция на мочевом пузыре, произведенная пятьюдесятью годами ранее у семнадцатилетнего юноши, у которого удалили камень весом в триста шестьдесят граммов. Как под присягой показали свидетели, операцию сделал отец Даниеля Кшиштоф Швабе в Гданьске в 1597 году.

Все медицинские процедуры в Гданьске производились, как правило, в лавчонках наших доморощенных медиков или под открытым небом, порой в тени одной из башен, а то и под аркой ворот.

А теперь картинка черного юмора. Пыточная вместе с Тюремной башней. То ли башня, то ли ворота, короче, мрачный монстр средневековья. Глубокие подземелья, толстые стены, тяжеленные цепи — юдоль осужденных, царство палача. Говорят, неподалеку от Лондона был трактир, приобретший невероятную популярность, едва кабатчиком там сделался палач его королевского величества. Такое в Гданьске было немыслимо. В городских книгах значилось, что не только разговор с палачом, но даже прикосновение к его одежде на улице предосудительно. Палач был лишен привилегий, не имел гражданских прав. Ему запрещалось занимать какие бы то ни было должности и полагалось носить постоянно черное одеяние, дабы каждый мог его узнать издалека и обойти стороной. В костеле палачу разрешали молиться лишь в отведенном ему месте, жить — только в Пыточной. Мы, однако, можем рассмотреть его вблизи. В готических стенах Пыточной сохранились деревянные двери эпохи Возрождения. Искусный резчик изобразил на них человека атлетического сложения, рослого, с суровым взглядом, с пучком розог в карающей длани. Порка была наиболее популярным видом экзекуции, а упомянутые нами двери вели к позорному столбу. Приговоры собирали вблизи Пыточной жаждущие зрелищ толпы народа. Наивысшая мера наказания часто вызывала протест, даже опасные мятежи, зато обыкновенные проступки карались под взрывы хохота. Не смешон ли был в самом деле стареющий горожанин, изобличенный в интрижке с молодой шинкаркой и осужденный за прелюбодеяние на долгое сидение верхом на деревянном осле? А вот наказание за перебранку, нарушившую серьезность коммерческих сделок. Горластых торговок сажали в полые дубовые колоды, замыкали на железные засовы, оставляя отверстия лишь для голов и рук. Колоды ставили друг против друга, предоставляя женщинам возможность продолжать спор, лишив их зато возможности вырывать друг у друга волосы, что, разумеется, еще больше их распаляло. Их диспуты — расхождения на нервной почве, как остроумно характеризовал это современный нам сатирик Вех-Вехецкий, — продолжались часами к вящему удовольствию любопытствующей аудитории. Не всё, одним словом, было в средневековье угрюмым.

Порадуемся, однако, что сегодня в Пыточной устраивают лишь художественные выставки и

театрализованные вечера шекспировских сонетов.

Кто б мог подумать, что самая старая из гданьских башен — Угловая, от которой мы начали нашу прогулку, превратится со временем в пристанище молодых, станет Домом харцера.

Принимаясь за реставрацию столь большого комплекса архитектурных памятников, каким является Главный город, подумали и о нуждах сегодняшнего дня. Сформулирована программа, предусматривающая наиболее целесообразное использование исторических зданий и памятников в условиях современности. Вот перечень наиболее удачных объектов: археологический музей в Доме Родичей, морской музей в Журавле, Академия художеств в Арсенале, Морской институт в Золотом дворце, Союз архитекторов в подворье Святого Ежи и в Золотых воротах, Музей истории Гданьска в Ратуше Главного города. А также Дом харцера в Угловой башне. Дело, разумеется, не только в восстановлении, но и в адаптации. Рядом с Угловой башней приспособлены для нужд юного поколения два соседних объекта: Пивоваренная башня и башня Шульца, а также находящийся с ними рядом Городской двор, построенный в XVII веке Яном Страковским. Весь архитектурный ансамбль вместе с полукруглой дозорной башенкой восстановлен с величайшим уважением к древности, интерьеры зато полностью современные. Кинотеатр «Ватра», театр, столовая, гостиница, читальня, лекционные залы, мастерские, фото- и кинолаборатория, радиостанция — все для молодежи. Над домом реет флаг Гданьской Хоругви Союза польских харцеров, извещая ребят о том, что в этом доме они найдут друзей.

Перевод С. Свяцкого.

Мариацкая

На Мариацкой ощущаешь, что ты в Гданьске. На Мариацкой понимаешь, что архитектура — это искусство. На Мариацкой приобщаешься к красоте и живешь ею.

На одной из здешних террас вздыхала Деотима:

О Гданьск, прозрачными владеющий мирами,

О Гданьск, украшенный венками из гранита,

О Гданьск, ты в красоте явился перед нами:

Над изумрудного водой на галерее

Стоишь, глядишь, лицо ветрам открыто,

И под рукой твоей проходит с плеском вечность

[35].

Здесь звучал восторженный голос Виктора Гомулицкого

[36]:

А Гданьск? Прекрасней не бывало!

Я слышу к ночи в тишине

И песни звон, и звон бокала,

И поцелуи… И во мне,

О Гданьск, мой город, с тишиною

Любовь к тебе растет волною.

Здесь в порыве вдохновения кружил Юзеф Игнацы Крашевский

[37].

Вот его исполненные вдохновения слова:

Гданьск — город удивительно живописный. Формы его причудливы, всюду ощущаешь полет фантазии. Улицы узкие. Значительную их часть занимают крыльца-террасы, через которые жители входят в дома. Как и украшения над дверями, они представляют собой одну из характерных деталей городского пейзажа. Открытая терраса как бы выбегает ступенями на середину улицы и превращается в своего рода прихожую под открытым небом, оригинально убранную. Такие террасы подле каждого дома. Все друг на друга похожи, и каждая по-своему неповторима. Миниатюрные статуи, барельефы, пилястры, балясины, дождевые трубы с декоративной отделкой, ваяние и ковка — вот что составляет их прелесть.

Вымощенная камнем, изваянная резцом, Мариацкая улица — самая готическая, самая ренессансная, самая барочная из всех гданьских улочек. Пятьдесят два нарядных дома в парадном строю. Шпалеры порталов, фасадов, фронтонов и террас, именуемых предпорожьями, преддверьями, а также пропилеями на греческий манер и просто вступилищами — на славянский лад.

На Мариацкой сохранилась атмосфера старого Гданьска. Вслушаемся, как они перекликаются друг с другом — голоса коренной гданьщанки Иоанны Шопенгауэр и коренной варшавянки Ядвиги Деотимы-Лущевской:

…Мы решили, — пишет Деотима, — в соответствии с местным обычаем провести вечер на улице. Перед каждым домом сооружена открытая терраса, как правило, столь обширная, что на ней можно поставить четыре стола и удобно расположиться более чем дюжине персон. Каждая терраса обнесена балюстрадой, выточенной из камня, достаточно высокой и вместе с тем настолько низкой, чтоб можно было разговаривать стоя во весь рост с людьми, находящимися на соседних террасах. Создавая балюстраду, резчик явил чудеса фантазии — здесь и причудливые цветы, и морские символы, все это вплетено, впаяно в каменное кружево балясин. Отдельные террасы соприкасаются друг с другом, образуя с каждой стороны улицы как бы одну обширную террасу. Это создает некий восточный колорит.

…Во времена моей юности, — это уже Иоанна Шопенгауэр из средины XVIII века, — на большом крыльце с непринужденностью, ныне нам несвойственной, как бы на улице, протекала значительная часть семейной жизни. Не знаю, с чем их сравнить, чтоб дать хоть приблизительное представление об этих пропилеях, благодаря которым северный город приобретает облик южного. Нельзя все-таки назвать их балконами. Это скорей обширные террасы… В наше время стремление переделать все на современный лад угрожает им гибелью. Уже исчезли росшие вблизи домов каштаны с их широкими кронами, дававшие тень и прохладу и сулившие утомленному трудами гданьщанину милое отдохновение в кругу семьи или беседу с облокотившимся на ближайшие перила соседом. А каким местом для детских забав были эти террасы! Как безопасно и как удобно! Под присмотром матери, которая тут же шила или вязала. В этом тихом месте, используя мало-мальски сносную погоду, мы проводили долгие часы отдохновения.

С конца XVIII века извращенная мода и пришедшая в город бедность начинают вытеснять с городских улиц столь характерные для Гданьска террасы, которые все чаще уступают место банальному тротуару и расширенным за их счет мостовым.

…Вечерами, — добавляет Деотима, — когда жители выносят под открытое небо лампы, когда их белесые шары отбрасывают свой млечный свет на искусственно устроенные рощи, на собравшихся за столом людей, на крапчатые раковины, в которых разложены изысканные дары моря, на хрусталь и фарфор, где дымится чай, а главное, на изваянные искусной рукой мастера фасады домов, город кажется волшебной декорацией, извлеченной из театра.

Не помогли ни предостережения Крашевского, говорившего, что Гданьск, теряя свое главное украшение, теряет и свое лицо, ни громы и молнии, которые метал Тарновский

[38], заявлявший с горечью, что англичане, оценив достоинства террас, закупают их дюжинами, грузят на корабли и потом вставляют в качестве фрагментов в свои дворцы. Мало чему способствовали воспоминания Шопенгауэр, вздохи Деотимы, голоса многочисленных защитников красоты города. Террасы сохранились лишь кое-где; на Долгом Торге, на Пивной, на Широкой, но полностью их своеобразная двойная шпалера поражает нас нынче только на Мариацкой. И потому к ней с особой нежностью относятся все ценители Гданьска. Пиетет и любовь, помноженные на пережитое, вдохновили тех, кому довелось воскресить из военных развалин эту гданьскую улочку во всей ее красоте.

В восстановлении Мариацкой участвовали самые талантливые архитекторы и строители, а руководил работами Нестор польской архитектуры профессор Мариан Осинский — первый после освобождения декан архитектурного факультета Гданьского политехнического института. Возвращали домам рельефный их облик скульпторы такого масштаба, как Франчишек Душенько, Збигнев Эршковский, Ромуальд Фрейер, Зигмунт Кемпский, Зигфрид Корпальский, Альфонс Ласовский, Адам Смоляна, и вместе с ними целый коллектив мастеров-каменотесов. Один из них, Эдвард Стельмах, скажет потом про себя то, что думал каждый: «Я с радостью работал над камнем до изнеможения».

В самом начале 60-х годов генеральным проектировщиком фасадов Главного города был назначен воспитанник профессора Осинского, один из первых послевоенных выпускников архитектурного факультета Политехнического института Здислав Бара. У него была своя концепция Мариацкой. Он рассматривал ее как улицу воспоминаний, как одну из артерий старой городской жизни, и это дает нам возможность любоваться ее подлинным обликом.

Ее цветовую гамму, как бы имитирующую вековую патину, нашел художник Роман Шнайдер, который и живет и работает в своей мастерской на этой улице. Впрочем, не он один. Решением отцов города обширные вестибюли отстроенных домов и их светлые залы с доходящими до второго этажа ренессансными окнами переданы в качестве мастерских художникам, скульпторам, архитекторам и писателям.

В первом же угловом доме слева — если идти в сторону Мотлавы — находится Союз польских писателей и его кафе, получившее, конечно же, название «Литературного», где на почетном месте красуется следующая надпись:

С флисацких[39] песен, стародавних баллад и матросских преданий виется путеводною нитью по истории достославной Гданьской земли золотая пряжа польской литературы. А поелику польское писаное слово во всякую пору было близко сердцам наших сограждан, то ради 25-летнего юбилея Союза польских писателей на этой земле почтенные воеводские и городские советники распорядились поставить храмину для пишущей братии, которую им торжественно и препоручают.

Дано в Гданьске 21 декабря MCMLXXI.

Нетрудно догадаться, что этот написанный архаическим языком текст вышел из-под пера старейшего современного поэта Балтийского побережья, автора «Гданьской шкатулки» и «Рукописи из трактира «Под лососем» Франчишека Фениковского, который сам о себе сказал, что все написанные им книги — а написано им несколько десятков (общим тиражом около миллиона экземпляров) — связаны с морем и Поморьем. Обычно в «Литературном» собираются за столиками юные поэты со своими столь же юными музами. Но случается застать тут и весь цвет местной литературы — сорок драматургов, прозаиков, эссеистов, переводчиков, от Ежи Афанасьева до Збигнева Жакевича. Осенью в уютных интерьерах устраиваются творческие вечера, весной на террасах Мариацкой кипит людная книжная ярмарка, где писатели раздают читающей публике столь ценимые ею автографы.

Почти напротив клуб Ассоциации польских артистов театра и кино — художественно оформленный зал, превосходная кухня, открытый до полуночи бар. У гданьских актеров свое особое место в театральной жизни страны, а также на малом и большом экранах. Хозяином ежегодного Фестиваля польских художественных фильмов сделался Гданьск, а красота Мариацкой стала известна в мировом кино, она привлекает все новые съемочные группы заграничных кинокомпаний, отснявших на фоне этой улочки не один исторический, приключенческий, бытовой фильм.

Всего в двух шагах мастерская известного художника, одного из создателей творческих объединений в Поморье, бессменного ректора гданьской Академии художеств профессора Владислава Яцкевича. И рядом вновь мастерские, мастерские… Творческое наследие многих из этих мастеров ждет еще своей монографии, меж тем как работой по восстановлению Гданьска они внесли уже свой вклад в сокровищницу польского и европейского искусства.

Подвалы на Мариацкой заняты профессионалами иного профиля — золотых дел мастерами, ювелирами по янтарю, кузнецами, слесарями, кошельниками, чеканщиками… Они обосновались здесь еще тогда, когда подвалы были совсем не оборудованы и зачастую завалены обломками. Собственной фантазией — о труде и говорить не приходится — преобразили они их в достойные экскурсий мастерские. «Входить, однако, туда небезопасно, — написал один парижанин, — хочется все купить, все так красиво!» В самом деле, большая часть мастерских превратилась в артистические салоны, где вам предлагают неповторимые по своим узорам ювелирные изделия из серебра и янтаря, уникальные украшения из железа и кожи, наборы модной галантереи со старопольским орнаментом. Арабы, заглянув сюда, перестают, говорят, торговаться, а японцы засняли все досконально на кинопленку. Немалое удовлетворение дает оставленная путешествующими космополитами в памятной книге мастерской Мечислава Ружицкого запись: «Стоило проехать полмира, чтоб встретить мастера, который знает, что можно сделать из янтаря».

Прогулка по Мариацкой не наскучит. Вновь и вновь хочется пройтись по этой очаровательной улочке, такой небольшой и вместе с тем столь замечательной своими пропорциями, столь удивительной благодаря гениальной перспективе, открытой просветом Мариацких ворот и одновременно замкнутой монументальной громадой Мариацкого костела.

Манит рюмочка коньяку «Под голландцем», хочется освежиться стаканчиком сока на террасе «Мариацкого кафе». Но всего уютней и веселее в «Курантах» — клубе молодых почитателей Гданьска. Они сами его отделали — студенты и рабочие, — а потом приняли участие в восстановлении городских зданий, освежили и украсили террасы, улицы, набережные. Замыслы у них великолепные. А начали они с изучения родного города, пригласив в «Куранты» наиболее известных историков Гданьска. Благодаря их милой молодой ошибке удалось попасть туда и автору этих строк. Юные энтузиасты взялись за продажу кирпичиков-сувениров, с тем чтобы совместно со всей молодежью города собрать средства на памятник одному из наиболее образованных гданьских горожан — Гевелию. Очередным их деянием была замена эмалированных табличек с названиями улиц Главного города на таблички, выбитые в песчанике, которые ныне вызывают у всех такое восхищение. На них нет имен авторов, отметим же по крайней мере в этом очерке, что их проектировали студенты Гданьского художественного училища под руководством профессора Адама Смоляны. В «Курантах» молодежь устраивает кинопонедельники, театральные вторники, поэтические среды, музыкальные четверги и философские пятницы, а по субботам отсюда отправляются краеведческие экскурсии. На террасах Мариацкой организована для гданьщан и гостей города галерея молодых дарований. Выставки возникают спонтанно, они активизируются в периоды, свободные от работы и учебы, с закономерными перерывами на экзаменационные сессии. Студенты — зачинатели культурной жизни этой улицы, они же ее будущее.

В последнее время постоянными посетителями «Курантов» стали пловцы из гданьского клуба «Морж», а также спелеологи и альпинисты из клуба «Труймясто». Одни пропагандируют зимнее купание в Балтийском море, другие подготавливают первую гданьскую экспедицию в Гималаи. Зарабатывают на нее, совершая восхождения на шпиль Ратуши Главного города, где заменяют громоотвод и заканчивают консервацию циферблатов часов. У них за плечами восхождение на отвесные скалы Норвегии, покорение самых известных вершин перуанских Анд. Им хочется выше. Красота Мариацкой стимулирует высочайшие устремления.

Перевод С. Свяцкого.

Константы Ильдефонс Галчиньский

Песня о солдатах Вестерплатте[40]

Когда исполнилися дни

и смерть пришла к солдатам,

на небо строем шли они,

солдаты Вестерплатте.

(А в тот год было чудное лето.)

И громко пели: — Ничего,

что так болели раны,

зато на небо мы идем,

на райские поляны.

(А на земле в тот год было столько вереска на букеты.)

Не испугались мы врагов,

и вот, на небо взяты,

возносимся средь облаков,

солдаты Вестерплатте.

Кто вату не держал в ушах,

мог слышать приглушенный,

гудящий в тучах мерный шаг

Морского батальона.

И песню слышать мог: — Для нас

пора настала, братцы,

на райском вереске сейчас

под солнышком валяться.

Но вот унылым зимним днем,

тоскою злой объятым,

в Варшаву с неба мы сойдем,

солдаты Вестерплатте.

Перевод Л. Цывьяна.

Зигмунт Вуйчик

Жуток этот напев

1

В сущности, я не так уж много знал об этом человеке. Я отважно шагал по краковской улице Сенкевича. Мне сопутствовали старый друг и почти двадцатилетнее профессиональное безумие поисков интересных людей, интересных событий.

— Пан Александр Кулисевич?

Невысокий седоватый человек, стоящий в дверях, кивает. На его лице появляется едва заметная улыбка, как бы смешавшаяся с серой мглой. Впрочем, шел я сюда беседовать отнюдь не на веселые темы. Тесная прихожая дома старой постройки заставлена огромными шкафами. Голые стены комнаты, доходящая почти до аскетизма сдержанность, стремление избежать какой бы то ни было декоративности. «Неужели только так и можно сосуществовать с трагическим?» — мысленно спрашиваю я себя. Но времени на размышления нет. Пан Александр уже рассказывает, как в последнее время он проводит ночи:

— Когда все заснут, я просыпаюсь и, лежа в постели, диктую на магнитофон, вспоминаю, не забыл ли я чего-нибудь из времен лагерного ада. Ведь, несмотря на прекрасную память, я все-таки могу забыть. Соседи, наверно, думают, что я сошел с ума. А может, так оно и есть? Ведь тот мир был творением безумцев.

2

Рассказ об Александре Кулисевиче надо строить на его песнях, на его жизни. Песни эти не только искусство, но и документ. Они так чудовищно красноречивы, что действовали даже на бывших эсэсовцев в ФРГ, где неоднократно пел Кулисевич. Но прежде ему пришлось почти шесть лет подчиняться палачам. Не смиряясь с тем, что в мире стали потихоньку забывать о преследованиях, которым подвергался он и его товарищи, Александр Кулисевич взялся писать что-то наподобие мемуаров. Вот так он вспоминает свою лагерную трагедию:

«Арестовали меня в октябре 1939 года в Цешине. Мои однокашники, с которыми я встретился в тюрьме, уже тогда пытались сочинять стихи. Они уговаривали меня: «Алекс, ну попробуй, ведь в гимназии у тебя была отличная память». Я пытался запоминать, но, по правде говоря, не очень-то у меня это получалось: слишком уж сильны были впечатления первых дней после ареста. Лишь после того как я немножко хлебнул лагерных мытарств, после того как оказался в Берлине на Александерплац (знаменитая тюрьма с четырьмя подземными этажами, где истязали людей), память начала как-то защищаться и регистрировать все больше и больше. А впервые я использовал свои, может быть необычные, способности в концентрационном лагере Заксенхаузен, находившемся недалеко от Берлина. Было это в шестьдесят пятом бараке, где помещались заключенные из Люблина. Там в сочельник 1940 года известный поэт и выдающийся переводчик славянских литератур Казимеж Анджей Яворский, главный редактор литературного журнала «Камена», читал свое первое лагерное стихотворение. Я был страшно взволнован. Закрыл глаза и начал мысленно записывать:

С ветвей последний лист опал,

Последний облетел цветок,

Ноябрь вслед октябрю промчал,

Декабрьский снег на землю лег.

И глядя, как уходит тень,

Неколебимо верим мы,

Что близок, близок этот день,

Когда взломают дверь тюрьмы.

Вот так я запечатлел его в памяти. А вечером подошел к нарам, где лежал Казимеж Анджей, и прошептал ему на ухо все стихотворение. Как он был счастлив! И я понял: моя память может оказаться здесь просто необходимой. Ко мне обращались мои сотоварищи — поляки, немцы, чехи, русские и спрашивали: «Алекс, есть в твоем архиве свободное место?» Я закрывал глаза и отвечал: «Диктуй». А когда человек кончал читать, я ему говорил: «Приходи через три месяца — повторю слово в слово». Люди просто не могли поверить. Ведь то, что родилось в них, не погибнет, и это их потрясало.

Я работал на обувной фабрике и нередко, чтобы закрепить в памяти стихотворение, брал сапог и бормотал в голенище.

Эсэсовцы и капо считали, что я чокнутый. А это могло кончиться скверно: ненормальных отправляли в газовую печь. А я так набарматывал первые стихи, например те, в которых не было рифм; они очень трудны для запоминания. Вот, скажем, такой отрывок:

Когда я вернусь,

На далекой станции

Никто не будет меня ожидать,

И ничьи губы не шепнут мне:

«Я так тосковала…»

Вот так я читал наизусть каждый текст и сейчас, почти через сорок лет, могу повторять десятками страниц.

Потом наступили тяжелые времена. Мне казалось — я навсегда утрачу память. В 1941 году я был наказан: меня направили в так называемую Schuhwerkommando

[41], где мы должны были целыми днями маршировать взад-вперед на лагерном плацу. Нам выдавали солдатские сапоги — специально на номер больше или меньше, пичкали какими-то экспериментальными таблетками и проверяли на нас, как долго может выдержать армейский или эсэсовский сапог. Я решил повторять во время этой многочасовой маршировки все, что сумел запечатлеть в памяти. И опять начал бормотать, а поскольку мы ходили по пять человек в ряд, я попросил товарищей по этой муке, чтобы они позволили мне шагать в середине шеренги; рядом со мной маршировал молодой чех из Оломоуца по имени Ирка Малечек. Он был, как бы сказать, собирателем лагерной поэзии, но, бедняга, все записывал. Я хорошо говорил по-чешски, потому что ходил в школу в Карвине, а там чешский язык был обязательным предметом, и смог передать Малечку некоторые секреты, как лучше всего запоминать. Очень он мне был за это благодарен. Чтобы все это как-то разнообразить, я говорил Малечку, что мы идем к нему в Оломоуц. И вот мы считали километры от Берлина до Богумина, потом до Остравы, но не так-то легко было дойти до Богумина, хотя в фантазии все возможно, и километр за километром повторяли заученные нами польские и чешские стихи. Ирка пытался переводить польские на свой язык. Вдумайтесь, какой парадокс: несмотря на страшное унижение, на изможденность, человек укреплялся поэзией, набирался сил от того, что смог вобрать в себя, в свою память; это нас обоих и поддерживало. Благодаря этому мы сумели выжить в Schuhwerkommando. Хотя маршировал я в ней не так чтобы и долго, всего десять дней, но это было чудовищно — превратиться в автомат для проверки прочности эсэсовских сапог. Ирку Малечка, беднягу, впоследствии, когда он уже был в лагере, поймали на переводе моей поэмы «Притча о Лешеке Достойном и Чеславе Суетном». То была, сказал бы я, дидактическая поэма на тему двадцатилетия польско-чешских отношений, этакая взаимная исповедь двух наших народов. Эсэсовцы нашли фрагменты перевода, которые Малечек прятал в тюфяке, оправдаться он не сумел и отправился в Гросс-Розен, где его замучили. Ирка Малечек. Не забывайте о нем. Он тоже отдал жизнь за наше общее дело. Из неизвестных, анонимных собирателей поэзии, созданной в фашистском аду, очень мне близок учитель из Праги Йозеф Корвинек. Ему удалось выжить в Заксенхаузене, и он передал на волю много собраний лагерных стихов, написанных на польском и чешском языках; передавал он их достаточно необычным способом — запаковывал в резиновые мешочки, которые выносили из зоны в котле с супом для тех, кто освобождался из концлагеря, хотя это могло стоить им нового срока заключения, а то и смерти.

Никогда не забуду моего друга, семнадцатилетнего русского паренька из Горького Алексея Сазонова, хотя знакомство наше длилось не больше трех недель. Романтический Алексей был убежден, что ничто не сможет спасти его от смерти. Уже с конца осени 1941 года по ночам из лагеря уводили на расстрел тысячи советских военнопленных. До него долетал дым костров, на которых сжигали трупы, и он понимал, что смерть неизбежна. Я утешал Алексея: «Ты же работаешь, а на обувной фабрике пленных не расстреливают». А он молчал. Наш общий друг, бывший депутат чехословацкого парламента от коммунистов Ян Водичка, используя свои многочисленные знакомства, устроил так, чтобы Алексей стал работать под крышей, а не в грузчиках. И тогда случилось чудо: парень стал сочинять песенки. Он словно бы ожил. Первая была веселая, на мотив казачьей песни и называлась странно — «Шары-бары»; Алексей подскакивал: шары, шары, шары-бары. А следующую он посвятил своей давней юной подружке: песня называлась «Соня». Алексей очень смущался, что песня эта про любовь.

Я все их, как мог, записал в памяти. Да только русского языка я почти не знал. Поэтому я уже тогда старался мысленно переводить его песни на польский. Получалось у меня плохо, но записывать было нельзя. Это грозило пытками и смертью.

Последнюю свою песню Алексей Сазонов назвал, не знаю почему, «Гекатомба 1941 года». Я спросил: «Откуда ты знаешь это слово — гекатомба?» Наверно, слыхал где-нибудь. Страшная была песня. Вот как она начинается:

Дым, дым, дым надо мной,

черный дымит крематорий,

боль, боль, боль со мной,

в огонь швырнут меня скоро,

гей, гей, гей, бродяги,

все мы перед смертью наги.

Это было о смерти взаправду, а не песенка, чтобы растрогать публику. Поймите это. И не надо удивляться, что в последних строчках Алексей проклинал:

Бей, бей, бей, пусть удавит

вас, фашистские собаки.

У него все время было предчувствие смерти.

А через день Сазонова уже не было на обувной фабрике. Он оказался в изолированном бараке для военнопленных, но и оттуда сумел дать знать о себе.

Станислав Келлес-Крауз, деятель социалистической партии, который был лагерным врачом и отдавал все силы спасению заключенных и пленных, в тот же день передал мне тайком написанный по-русски фрагмент второй части «Гекатомбы». Она начиналась так:

Мама, мамочка, молю

сделать скорой смерть мою.

Сазонов написал ее на клочке, оторванном от бумажного мешка с цементом. Я решил любой ценой еще раз повидать Алексея. Он догадывался, что я собираю лагерную поэзию, а потом я и сам ему признался. Приближаться к баракам пленных было запрещено, но я все равно после вечерней поверки подкрался к разделявшему нас заграждению и стал думать, как бы подозвать кого-нибудь из сотен русских военнопленных. Но мне повезло. Через дыру в заборе я увидел, что около барака сидят несколько человек, а среди них полуживой, избитый Алексей. Я негромко позвал: «Сазонов! Это я, Алекс, поляк». Я хорошо помню: он пополз в мою сторону, хотел опереться рукой на лежащее бревно, но тут налетел сволочь немец, из тех, с зеленой нашивкой, из рецидивистов-уголовников, ударил Сазонова палкой и, ругаясь, стал пинать ногами. Поверьте, у меня навечно остались в памяти судорожно сжатые тонкие пальцы Алексея, по которым текла кровь. И его громкий крик «Алеша, ты только не забудь, не забудь!» Меня он звал Алешей. Боже мой, в ту ночь я не мог заснуть. «Гекатомбу» я перевел на польский и пел все время, пока сидел в этом проклятом Заксенхаузене.

А потом в апреле 1945 года нас вывели из Заксенхаузена, каждый получил по буханке хлеба, и начался марш смерти: мы шли почти две недели. Да. Тогда я думал, что из-за голода утрачу весь свой, как я его называл, внутренний архив. Да, да. Нас загнали в лес неподалеку от Витштока. Несколько тысяч живых скелетов — мужчин, женщин, детей; охранники окружили нас, и мы могли делать все, что вздумается. Эсэсовцы ржали: «Macht, was wir wollen!» — делайте, что хотите, лишь поскорее подыхайте.

Достаточно будет сказать, что кора на деревьях в лесу Витшток была обглодана на высоту 80—90 сантиметров, то есть докуда мог дотянуться человек, стоящий на коленях. Некоторые заключенные совершенно обезумели от голода. Это был подлинный ад. Марш смерти длился десять дней. На его пути осталось более 20 тысяч узников. А те, что еще были живы… Их (свыше 20 тысяч мужчин и женщин) оцепили в Витштокском лесу колючей проволокой, в течение пяти дней не давали ни крошки еды и великодушно дозволили подыхать. И там я подвел последний итог всему тому, чем загрузил свою память, отчаянно припоминая забытые строчки на нескольких языках. Я чувствовал, что постепенно угасаю. Однако память продолжала работать. Я старался оставаться собирателем последних стихов».

1 мая 1945 года советские танки перерезали дорогу Ораниенбург — Шверин и освободили тех, кто еще оставался в живых. И среди них Алекса Кулисевича.

Он был в тяжелом состоянии. Лежал в госпитале, врачи опасались за его жизнь. Они делали все, что было в их силах, объясняли: спасение зависит от него самого. Надо забыть все пережитое, не думать, не вспоминать — спасение только в этом. Как будто можно было не вспоминать!

А он хотел любой ценой сохранить для живых свои и чужие, доверенные ему, песни. Когда кулак бессилен, остаются мысль и слово. Память. Защита песней. Даже если весишь 35 килограммов и едва таскаешь ноги, а вокруг убивают людей всеми возможными способами: расстреливают, вешают, загоняют в газовую камеру, разбивают головы, забивают палками, душат, травят собаками… И он наперекор всему сочинял и читал товарищам по заключению:

Нельзя звать смерть и ждать конца…

Выше кулак, выше сердца.

Люди, обреченные на уничтожение, знающие, что их ждет неизбежная смерть, хотели оставить после себя какой-то след. И приносили Алексу единственное, что у них еще было, — слово. Песни.

«Есть в твоем архиве свободное место?»

Разве он мог им отказать?

«Диктуй», — отвечал он. И закрывал глаза. Заставлял себя представить большой чистый лист бумаги и «записывал» на нем все, что ему диктовали. «Записывал» по-польски вне зависимости от того, на каком это было языке. Возможно, неточно, приблизительно, но все равно по-польски, чтобы лучше запомнить. А потом «делал» перевод и шепотом повторял строчку за строчкой до тех пор, пока все продиктованное не уляжется навечно в память.

И там, в госпитале, в его памяти толпились все эти строчки и строфы, которые он не имел права унести с собой в могилу. Они оживали в горячечном бреду, лишали сна.

Эльжуня, маленькая узница Майданека, которой Алекс никогда не видел, подошла к его кровати и тихонько запела:

И пришла пора Эльжуне

Одной умирать,

Отца в Майданеке убили,

В Освенциме мать.

Это стихотворение, нацарапанное на грязном клочке бумаги, нашли подружки Эльжуни в кармане ее полосатой лагерной блузы. Прочитать удалось только первую строфу, все остальное было залито кровью. Кулисевичу рассказал об этом поляк, которого привезли из Майданека. «Запомни, Алекс!»

А «Хорал из ада» — песня его друга Леонарда, молодого варшавского поэта и журналиста!

Леонард был санитаром в концлагере. Многие узники обязаны ему жизнью. На глазах Леонарда врачи-эсэсовцы проводили эксперименты на заключенных, главным образом на советских военнопленных. Возбуждали тяжелые заражения крови. Определяли эффективные дозы быстродействующих ядовитых газов. С помощью боевых отравляющих веществ, в том числе иприта, вызывали ожоги, пробовали действие различных лекарств.

«Слушайте! Слушайте! Из ада рвется наш хорал! — писал Леонард. — Пусть спать не даст он палачам, из ада рвущийся хорал!»

И рефрен: «Тут люди мрут!.. Услышьте: люди тут!»

Но Леонард не услышал этой песни. Он слишком много знал, и эсэсовцы повесили его.

А стихотворение «Чахоточным», написанное Алексом по последней просьбе людей, «которым еще оставался почти час жизни»…

Среди предназначенных к ликвидации было несколько сотен молодых поляков, у которых для проформы заподозрили туберкулез.

— Я болтался утром около лагерного госпиталя, надеялся что-нибудь разнюхать, — рассказывает Алекс о создании этого стихотворения. — И тут сквозь проволочное заграждение ко мне протянул руку один из назначенных в печь — совсем еще юный Лешек Коморницкий (барак сорок семь) и шепнул: «Алекс, ты столько пел и писал… Напиши сейчас что-нибудь для нас. — Он тревожно оглянулся и продолжил: — Имей в виду, у нас не больше пятнадцати минут».

Вот так. «Когда кулак бессилен, остается мысль и слово», — повторяет Кулисевич. В лагере им оставалось слово. Алекс просто-напросто старался «запечатлеть в памяти» то, чему был свидетелем, что пережил. Хотел сохранить в себе «документ».

Таким документом стало его собственное слово. Слово, претворенное в песню. И строчки стихов. Вроде этого:

В Заксенхаузене, в рейхе

город мертвецов живых…

там в глухих домах-бараках

как хозяйка ходит смерть…

Алекс пел и свои и чужие песни — те, которые когда-то знал, и те, которые ему доверили здесь, в концлагере. Пел, где мог, в безопасных местах, куда приводили его товарищи по заключению. И в своем бараке, и в чужих. А людям, пользующимся его особым доверием, — на верхнем ярусе нар. Под самым небом, по которому — это видно было сквозь щели — «шарили бдительные гитлеровские прожекторы». Пел и в прачечной, и на складе обувной фабрики. Пел вечерами и ночами, когда в лагере не было эсэсовцев. Пел по-польски. Но чтобы его могли понять не только поляки, помогал себе жестом, мимикой, использовал мелодии других народов. Пел. И декламировал:

Нас не спрашивали:

— Виновен ты

Или, может быть, нет? —

И мы не спросим.

Нас не спрашивали:

— Мокро, когда в лицо тебе плюнут?

— Больно, когда тебя пнут? —

И мы не спросим.

Нас не спрашивали:

— Тебе четырнадцать или сорок?

— Не плачет ли по тебе мать?

— Не ждет ли ребенка твоя жена?

— Есть ли хлеб у твоих детей?

— Не разграблен ли твой дом? —

И мы не спросим.

Много позже Алекс включит это стихотворение в рукопись воспоминаний и напишет в примечаниях: «Угроза: «И мы не спросим» — не соответствует действительности. Мы спросили и Гёсса, и Кох, и даже Эйхмана»

[42].

Это стихотворение с коротким названием «Нет» знал весь лагерь. Его переводили чехи, итальянцы, норвежцы. Вместе с транспортами заключенных оно попало и в другие лагеря: его след обнаружен в Майданеке, в Освенциме. Видимо, не только для Алекса оно стало «выражением сконденсированной ненависти, груз которой люди годами подавляли в себе». То была «своеобразная психическая разрядка посредством безоружных, горьких слов».

3

— У вас до сих пор великолепная память. Как вы ее упражняли?

— Как упражнял? Это довольно необычная история.

Детство я провел в городке Карвина в Заользянском Шлёнске. Мне было лет восемь, я хотел пофорсить перед девочками и соорудил на крыше громоотвод. А там были электрические провода, я дотронулся до них, и меня ударило током. Карвина была этакая полудеревня-полугородок, и меня закопали в землю, чтобы, как тогда считали, из меня вытянуло электричество. Я, естественно, потерял сознание. И вот, представьте, прихожу я в себя и тела своего не вижу, только чувствую, что голова находится над землей. Ужасное ощущение. Я снова потерял сознание. А через несколько дней начал заикаться, не мог выговорить ни слова, особенно если оно начиналось с согласного, — давился. А потом вообще онемел. Для родителей это была трагедия. Каким-то чудом они добыли гипнотизера, который тогда выступал в Карвине и Остраве. То был румын Лукас Рооб — никогда не забуду его фамилию. Этот внешне невзрачный человек, обладавший тем не менее потрясающе сильной волей, внушил мне, сопляку, что я не должен заикаться. Но при этом мне нужно вести себя иначе, нежели всем остальным людям, которые думают и высказывают свои мысли. Я должен мгновенно написать то, что подумал, черными буквами на белом фоне и прочитать. Так я и делал. И это помогло.

Александр Кулисевич родился в 1918 году в Кракове, рос в музыкальной атмосфере, мечтал о карьере тенора и даже выступил в бельгийском фильме «Черные жаждут» (режиссер Артюр Шамозо), где пел вальс «Вспомни обо мне». Однако не посвятил себя музыке. Он изучал право, увлекся журналистикой, публиковал статьи в молодежных журналах, в частности в «Огниве» и «Глосе млодых». 23 октября 1939 года его арестовывают в Цешине. А вот что он рассказывает о своих музыкальных способностях:

— Если говорить о моей музыке, о музыкальном даре, то это у меня от мамы. Потом я посвятил ей много стихотворений и песен. Например, в лагере во время бомбардировки написал «Ноктюрн 1941»:

Славлю вас, птицы, летатели храбрые,

Мчитесь вы мимо юдоли проклятой,

В небе беззвездном черные ангелы,

Смерть возвещая, трепещут крылами.

Бог его знает, почему меня не расстреляли в Цешине. Ведь я был автором антинемецких, более того, направленных лично против Гитлера статей! Меня избили, вышибли зубы, но мне повезло: я не был казнен, а оказался в Заксенхаузене. Даже без пометки в бумагах, что надлежит со мной сделать. Об этом мне по секрету сообщил эсэсовец Рудольф Шинцер, мастер на обувной фабрике; он был из Вены и знал меня по афишам как артиста кабаре: я там выступал с художественным свистом. Да, даже и среди эсэсовцев попадались не потерявшие человеческого облика. К примеру, этот Шинцер ни разу никого не ударил, оставался порядочным человеком, и если бы после войны против него возбудили судебный процесс, думаю, все узники Заксенхаузена выступили бы в его защиту…

А музыкальность я унаследовал, как уже говорил, от матери… Я играю на скрипке, на флексатоне

[43] и пою, аккомпанируя на гитаре. Гитару я принес из Заксенхаузена; она кое-где уже ободрана, но зато какой у нее голос! Принадлежала она убитому голландскому еврею, гранильщику бриллиантов из Харлема. Это итальянский инструмент, его создатель — сицилиец Амадео Беллуджи жил в девятнадцатом веке. Я объехал с нею полсвета, в США мне предлагали за нее восемь тысяч долларов… Чистейший резонанс… Звучание струны не гаснет в течение сорока пяти секунд…

В концлагере стихи и песни Кулисевича нередко рождались под аккомпанемент этой гитары. Он вколачивал их в память строфу за строфой: ведь любой обнаруженный клочок бумаги был равнозначен смертному приговору. Бормотал все новые и новые стихи. Заглушал ими голод и чувство унижения, спасал человеческое достоинство. А вечерами выкрикивал свое отчаяние, боль, ненависть товарищам по заключению. Тогда вместе с Кулисевичем выступали гениальный мастер пантомимы Жан-Луи Барро, тенор парижской Гранд-Опера́ Андре Ларибуасьер, Тадеуш Фийевски… Алекс пел, чтобы поддержать мужество тех, кому дано было выжить в этом аду.

4

Многие песни, рожденные в Заксенхаузене, Алекс пел на мелодии шлягеров, с которыми когда-то выступал. Всем известные мотивчики не привлекали внимания тех, кому эти песни слышать не следовало. Ведь память сохраняет давние слова, и не так-то легко услышать за ними другие, новые.

— В сорок четвертом году я написал в Заксенхаузене на шлёнскую народную мелодию песню для Феликса Невидзёла «Парня в лагерь привезли». Феликс, шлёнский повстанец