2015

Новый год (1 января) (2015-01-02)

Ностальгия — вот лучший товар после смутного времени, все на манер персонажей Аверченко будут вспоминать бывшую еду и прежние цены. Говорить о прошлом следует не со стариками и не с молодыми, а с мужчинами, только начавшими стареть — вернее, только что понявшими это. Они ещё сильны и деятельны, но вдруг становятся встревоженными и сентиментальными. Они лезут в старые папки, чтобы посмотреть на снимок своего класса, обрывок дневника, письмо без подписи. Следы жухлой любви, вперемешку с фасованным пеплом империи — иногда в тоске кажется, что у всего этого есть особый смысл.

Но поколение катится за поколением, и смысл есть только у загадочного течения времени — оно смывает всё, и ничьё время не тяжелее прочего.

Меня окружал утренний слякотный город с первыми, очнувшимися после новогодней ночи прохожими. Они как бойцы, выходящие из окружения, шли разрозненно, нетвёрдо ставя ноги. Автомобиль обдал меня веером тёмных брызг, толкнула женщина с ворохом праздничных коробок. Что-то беззвучно крикнул продавец жареных кур, широко открывая гнилой рот.

Бородатый старик в костюме Деда Мороза прошмыгнул мимо. Печальна была его фигура. Впрочем, он всегда был таким — меня с детства угнетали открытки, где Дед Мороз изображался вместе со своим внучком, Новым годом. Внучок был в точно таком же красном зипуне, только коротком. И всё маскировало простую мысль о том, что дедушка-то под бой курантов сдох.

Срок его жизни был короток.

И вот он улыбается и пляшет, чтобы скрыть страх. Мальцу-то простительно, он глуп по возрасту.

Город отходил, возвращался к себе, на привычные улицы, и первые брошенные ёлки торчали из мусорных баков. Ветер дышал сыростью и бензином. Погода менялась — теплело.

Я свернул в катящийся к Москве-реке переулок и пошёл, огибая лужи, к стоящему среди строительных заборов старому дому. Там, у гаражей, старуха выгуливала собаку. Собака почти умирала — небедные заботливые хозяева к таким собакам приделывают колёсико сзади, и тогда создаётся впечатление, что собака впряжена в маленькую тележку.

Но тут она просто ползла на брюхе, подтягиваясь на передних лапах. Колёсико ей не светило.

Мало что ей светило в этой жизни, подумал я, открывая дверь подъезда.

Я шёл в гости к Евсюкову, что квартировал в апартаментах какого-то купца-толстопуза. Богач давно жил под сенью пальм, а Евсюков уже не первый год, приезжая в Москву, подкручивал и подверчивал что-то в чужой огромной квартире с видом на храм Христа Спасителя.

Мы собирались там раз в пятый, оставив бой курантов семейному празднику, а первый день Нового года мужским укромным посиделкам. Это был наш час, ворованный у семей и праздничных забот. Мир впадал в Новый год, вваливался в похмельный январский день, бежали дети в магазины за лекарством для родителей, а мы собирались бодрячками, храня верность традиции.

Было нас шестеро — егерь Евсюков, инженер Сидоров, буровых дел мастер Рудаков, во всех отношениях успешный человек Раевский, просто успешный человек Леонид Александрович — и я.

И вот я отворил толстую казематную дверь, и оттуда на меня сразу пахнуло каминным огнём, жаревом с кухни и вонючим кальянным дымом.

В гигантской гостиной, у печки с изразцами, превращённой купцом в камин, уже сидели Раевский и Сидоров, пуская дым колечками и совершенно не обращая на меня внимания.

— …Тут надо договориться о терминологии. У меня к Родине иррациональная любовь, не основанная на иллюзиях. Это как врач, который любит женщину, но как врач он видит венозные ноги, мешки под глазами (почки), видит и всё остальное. Тут нет «вопреки» и «благодаря», это как две части комплексного числа, — продолжал Раевский.

— У меня справка есть о личном общении, — ответил Сидоров. — У меня хранится читательский билет старого образца — синенькая такая книжечка, никакого пластика. Там на специальной странице написано: «Подпись лица, выдавшего билет: Родина».

Они явно говорили давно, и разговор нарос сосулькой ещё с прошлого года. Раевский сидел в кресле Геринга. Мы всё время подтрунивали над отсутствующим хозяином квартиры, что гордился своим креслом Геринга. На многих дачах я встречал эти кресла, будто бы вывезенные из Германии. Их была тьма — может, целая мебельная фабрика работала на рейхсмаршала, а может, были раскулачены тысячи дворцов, где всего по разу бывал толстый немец: посидит Геринг минуту, да пересаживается в другое кресло, но клеймо остаётся навсегда: «кресло Геринга».

Отсутствующий хозяин действительно вывез это кресло с какой-то проданной генеральской дачи под Москвой.

Участок был зачищен, как вражеская деревня, дом снесён (на его месте новый хозяин сделал пруд), а резная мебель с невнятной историей переместилась в город.

Чтобы перебить патриотический спор, я вспомнил уличную сценку:

— Знаете я, кажется, видел Ляпунова.

— Того самого? Профессора?

— Ну, да. Только в костюме Деда Мороза.

— Поутру после Нового года и не такое увидишь, — Сидоров подмигнул. Сидоров был человек простой, и в чтении журнала «Nature» замечен не был. Теорию жидкого времени Ляпунова он не знал и знать не хотел.

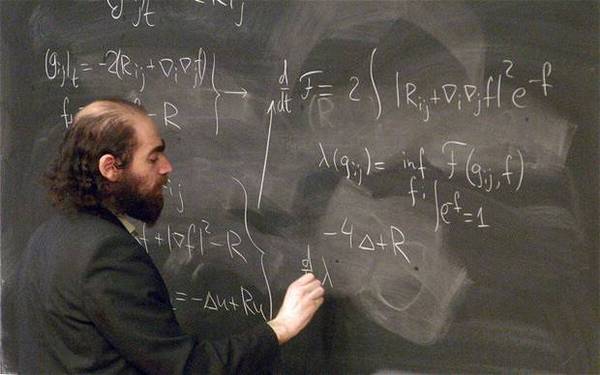

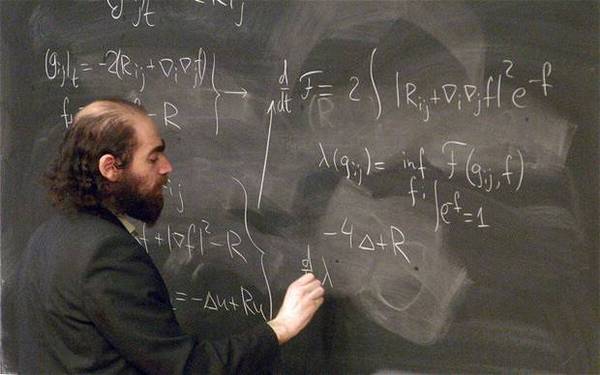

Меж тем Ляпунов был загадочной личностью, знаменитым физиком. Сначала он высмеивал теорию жидкого времени, потом вдруг стал яростным её адептом, а потом куда-то пропал. Говорили, что это давняя психологическая травма — у Ляпунова несколько лет назад пропал сын-подросток, с которым они жили вдвоём.

Ляпунов пропал, может, сошёл с ума, а может, просто опустился, как многие из тех, кто считал себя академической солью земли, а потом доживал в скорби. Были среди них несправедливо обиженные, а были те, чей срок разума истёк. Ничего удивительного в том, что я мог видеть профессора в костюме Деда Мороза. Любой дворник сейчас может на день надеть красный полушубок вместо оранжевой куртки.

— Ну, дворники разные бывают, — возразил Раевский. — Я вот живу в центре Москвы, в старом доме. На первом этаже там живут дворники-таджики. Не знаю, как с ними в будущем обернётся, но эти таджики мне ужасно нравятся — очень аккуратно всё метут, тихие, дружелюбные и норовили мне помочь во всяких делах. Однажды пришёл в наш маленький дворик пьяный, стал кричать, а когда его принялись стыдить из окон, он отвечал разными словами — удивительно в рифму. Так вот таджики его поймали и вежливо вразумили, после чего убрали всё то, что он намусорил битыми бутылками.

— Я уверен, что если ночью постучать к твоим таджикам, то ты станешь счастливым владельцем коробка анаши, — не одобрил этого интернационализма Сидоров. (Я почувствовал, что они сейчас снова свернут на русскую государственность) — Говорят, что таджикские дворники на самом деле непростой народ. Помашут метлой, вынут из кармана травы. Вот я поздно как-то приехал домой — смотрю, толкутся странные люди у дворницкого жилья. И везде, куда заселили восточную рабочую силу, я всегда вижу наркоманических людей.

— В Москве сейчас много загадочного. Вот строительство такое загадочное…

— Ой, блин, какое загадочное! — На этих словах из кухни, отряхивая мокрые руки, вылез буровых дел мастер Рудаков. — Золотые купола над бассейнами, туда-сюда. У нас ведь, как всегда, две крайности: то тиграм мяса не докладывают, бутылки вмуровывают в опорные сваи, то наоборот. Вот как-то пару раз мы попадали — то ли на зарывание денег, то ли ещё что. Мы сажаем трубы, двенадцать миллиметров, десять метров вниз, два пояса, анкера, всё понятно. Трубы — двенадцать метров глубиной, шаг — метр по осям, откапывают полтора метра, заливается бетонная подушка с нуля ещё метра полтора — что это?

Я слушал эту музыку сфер с радостью, потому что я понял, кого мне в этот момент напоминает Рудаков. А напоминал он мне актёра, что давным-давно орал со сцены о своей молодости, изображая бывшего стилягу. Он орал, что когда-то его хотели лишить допуска, а теперь у него две мехколонны и пятьдесят бульдозеров. В тот год, когда эта реприза была особенно популярна, мы были молоды по-настоящему, слово допуск было непустым, но вот подумать, что мы будем относиться к этому времени с такой нежностью, как сейчас, мы представить не могли. Я почувствовал себя лабораторным образцом, что отправил профессор Ляпунов в недальнее прошлое, залив его сжиженным, ледяным временем.

Мы все достигли разного и, кажется, затем и были нужны друг другу — чтобы хвастаться.

Но сейчас было видно, что ни славянофилы, ни западники ответить Рудакову не могут.

Я, впрочем, тоже.

Поэтому буровых дел мастер Рудаков сам ткнул пальцем в потолок:

— Что это, а? Стартовый стол ракеты? Так он и чёрта выдержит, не то что ракету. А ведь через год проезжаешь — стоит на этом месте обычный жилой дом. Ну, не обычный, конечно, с выпендрёжем, но, зная его основание, я вам могу сказать — десять таких домов оно выдержит. С лихвой! На хрена?

Раевский всё же вставил своё слово:

— Легенд-то много, меня-то удивляет другое — насколько легенды близки к реальности.

— Много легенд, да — мы вот на Таганке бурили, там, где какой-то офисный центр стоит. Так нас археологи неделю, наверное, доставали. Сначала пытались работу останавливать, но потом поняли — нет, бесполезно. Трое пришло мужиков средних лет, а при них двое шестёрок, пацаны такие, лет по девятнадцать. Рылись в отвале — а ведь там черепки кучами. Они шурфы отрыли, неглубокие, правда, по полметра, наверное. До хрена — до хрена, много этих черепков-то. Я перекурить пошёл, к ним подхожу: «Ну, чего?». Смотрю, у них там одна фанерка лежит — это двенадцатый век, говорят, на другой фанерине тринадцатый век лежит — весь в узорах. Четырнадцатый и пятнадцатый опять же, а так ведь и не скажешь, что пятнадцатый по виду. Ну там пятьдесят лет назад расколотили этот горшок.

— Удивительно другое, — вздохнул Раевский. — Несмотря на волны мародёров огромное количество вещей до сих пор находится в домах. Какие-нибудь ручки бронзовые.

— Да что там ручки! Было одно место в Фурманном переулке. Сначала мы приехали, стоял там старый дом, только потом его стали сносить. Такой крепкий дом старой постройки, трёхэтажный. Сидел там сторож — мы приходим как-то к нему, а он довольно смурной и нервный. Явилась ночью компания, говорит, три или четыре человека, лет по сорок, серьёзные. А там ведь как темнеет, а темнеет летом поздно, на все старые дома, как муравьи на сахар, лезут всякие кладоискатели, роют-ковыряют.

Этот дом действительно старый, восемнадцатого, может, века, там уже даже рам не осталось — стены да лестницы. И вот как стемнеет, этот дом гудел — по одному и компаниями.

Сторож этот пришельцев гонял, а тут… Тоже хотел шугануть, но эти серьёзные люди ему что-то колюще-режущее показали и говорят, сиди, дескать, нам нужен час времени. Через час можешь что хочешь делать — милицию сна лишать, звонить кому-нибудь, а сейчас сиди в будке и кури. Напоследок дед, правда, бросил им: «Ничего не найдёте, здесь рыщено-перерыщено». Мужики говорят: «Иди, дед. Мы знаем, чё нам надо».

Ну, через час он вышел, честно так вышел, как и обещал, пошёл смотреть. На лестничной площадке между вторым и третьим этажами вынуто несколько кирпичей, а за ними ниша, здоровая. Пустая, конечно.

Было там что, не было ли — хрен его знает. Да сломали давно уж.

На этом месте я пошёл на кухню слушать Евсюкова. Однако ж, Евсюков молчал, а вот Леонид Александрович как раз рассказывал про какого-то даосского монаха.

Евсюков резал огромные узбекские помидоры, и видно было, что Леонид Александрович участвовать в приготовлении салата отказался. Наверняка они только что спорили о женщинах — они всегда об этом спорили — потомственный холостяк Евсюков и многажды женатый Леонид Александрович.

— Так вот этот даос едет на поезде, потому что собирал по всей провинции пожертвования. Вот он едет, лелеет ящик с пожертвованиями, смотрит в окно на то, как спит вокруг гаолян и сопки китайские спят, но его умиротворение нарушает вдруг девушка, что входит в его купе.

Она всмотрелась в даоса и говорит:

— Мы тут одни, отдайте мне ящик с деньгами, а не то я порву на себе платье и всем расскажу, что вы напали на меня. Сами понимаете, что больше вам никто не то что денег не подаст, но и из монахов вас выгонят.

Монах взглянул на девушку безмятежным взглядом, достал из кармана дощечку и что-то там написал.

Девушка прочитала: «Я глухонемой, напишите, что вы хотите».

Она и написала. Тогда даос положил свою дощечку в карман, и, всё так же благостно улыбаясь, сказал:

— А теперь — кричите…

— Вот видишь, — продолжил Евсюков какой-то ускользнувший от меня разговор, — а ты говоришь уход и забота…

Мне всучили миску с салатом, а Евсюков с Леонидом Александровичем вынесли гигантский поднос с бараниной:

— Ну, всё. Стол у нас не хуже, чем на Рублёвском шоссе.

Рудаков скривился:

— Знавал я эту Рублёвку, бурил там — отвратительный горизонт. Чуть что — поползёт, грохнется.

Мы пили и за старый год, угрюмо и неласково, ибо он был полон смертей. И за новый — со спокойной надеждой. Нулевые годы катились под откос, и оттого, видимо, так чётко вспоминались отдаляющиеся девяностые.

У каждого из нас была обыкновенная биография в необыкновенное время. И мы, летя в ночи в первый день нового года над темнеющим городом, принялись вспоминать былое, и все рассказы о былом начинались со слов «на самом деле». А я давно знал, и знал наверняка, что всё самое беспардонное враньё начинается со слов «На самом деле…». Говорили, впрочем, об итогах и покаянии.

Слишком многие, из тех, кого мы знали, не просто любили прошлое, но и публично каялись в том, что сделали что-то неприличное в период первичного накопления капитала. Я сам видел очень много покаяний моих друзей — и все они происходили в загородных домах, на фоне камина, с распитием дорогого виски. Под треск дровишек в камине, когда все выпили, но выпили в меру, покаяния идут очень хорошо.

Есть покаяния другие — унылые покаяния неудачников, в нищете и на фоне цирроза печени. Очень много разных форм покаяний, что заставляют меня задуматься о ревизии термина.

— Мы тоже сидим у камина, — возразил Раевский, — по-моему, наличие дома или нищеты для покаяния не очень важно. Покаяние, если это не диалог с Богом, это диалог между человеком и его совестью. Камин или жизнь под забором — обстоятельства, не так важные для Бога и для совести. Важно, что человек изменился и больше не совершит какого-то поступка. Совесть — лучший контролёр.

— Ну, да. Ему это не нужно. К тому же есть такая штука — некоторых искушений просто уже нет по их природе. То, что человек мог легко сделать в девяностые годы, сейчас он легко не сделает. Зачем садиться снова на Боливара, что не вывезет двоих, можно сказать. «Мне очень жаль, но пусть он платит по один восемьдесят пять. Боливар не снесёт двоих» — и ему действительно, действительно очень жаль. Но по один восемьдесят пять уже уплачено. Не верю я в эти покаяния. Если они внутренние, то они, как правило, остаются внутренними и не выплёскивается на застольных друзей, газеты или в телевизор. А если выплёскиваются, то это что-то вроде публичного сжигания своего партбилета в прямом эфире.

— А что, рубануть по пальцу топором, бросить всё и отправиться в странствие по Руси? Сильный ход.

— Не знаю, ребята. А вот нравственное покаяние, когда жизнь обеспечена, и деньги — к деньгам — вещь куда более сложная для этического анализа.

— Я вот что скажу — все написанные слова — фундамент нынешнего благосостояния. Это такие мешки с долларами, что покрадены с того паровоза, что остановился у водокачки. Как в этом каяться — ума не приложу, вынимать ли из фундамента один кирпич, разбирать ли весь фундамент.

Нет, по мне сжигание партбилета особенно, когда за это не сажают — чрезвычайно некрасивый поступок, но покаяние без полной переборки фундамента тоже нечто мне отвратительное. Это ведь очень давно придуманная песня, старая игра в пти-жё: я украл три рубля, а свалил на горничную, а я девочку развратил, а я в долг взял и не отдал, а я написал говно и деньги взял. И начинается игра в стыд, такое жеманничанье. Друзья должны вздохнуть, налить ещё вискаря в низкие, до хруста вымытые стаканы и выпить. А потом кто-то ещё что-то расскажет — про то, как попилил бабла, и что теперь немного, конечно стыдно — но все понимают, что если бы не попилил, то мы бы не сидели на Рублёвке, и после бани не пили хороший виски. И вот все кивают головами и говорят, да-да, какой ты чуткий, братан, тебе стыдно, и это так хорошо. И стыд хорошо мешается с виски, как запах дров из камина со льдом в стакане. Как-то так.

— Да сдалось тебе благосостояние! Тебе кажется, что поводом для раскаяния может быть только поступок, за который получены деньги! Понятно, сидя перед камином сетовать, что пилил бабло, как-то нехорошо. Но ведь и не говорить — нельзя. Я вот никогда не пилил бабла, — возразил просто успешный человек Леонид Александрович. — Причём тут твоё благосостояние? Мне, например, про твоё благосостояние ничего не известно. И деньги тут тоже ни при чём, вернее, они (если говорить об уравнениях) только часть схемы «деньги — реноме — деньги-штрих». Более того, я вообще сложно отношусь к проблеме распила: ведь мы все получали деньги от тех же пильщиков. Но благосостояние тут очень даже причём — наша система довольно хорошо описана многими литераторами и философами, которые говорили о грехе и покаянии в церковном смысле. Меня-то интересует очень распространённый сейчас ритуал раскаяния, смешанный с ностальгией — которая не собственно сожаление, а такая эстетическая поза: грешил я, грешил… а потом отпил ещё.

То есть, понятно, что и у меня есть вещи, которых я бы сейчас делать не стал, но вспомнить их, скорее, приятно. А есть вещи, которые и делать бы не стал, и вспоминать очень неприятно. Последние, как правило, завязаны на чувство вины: «вот, поди ж ты, какие у этого были печальные последствия».

— Ну да, ну да. Но я как раз повсеместно наблюдаю сейчас стадию «сладкого воспоминания о грехе» — поэтому-то и сказал, что задумываюсь о сути самого понятия. Вот дай нам машину времени, то как мы поступим?

Я слушал моих друзей и вспоминал, как жарким летом уходящего года совершил такое же путешествие во времени — я вернулся лет на двадцать назад, и это был горький опыт. В общем, это было очень странное путешествие. В том месте — среди изогнутой реки, холмов, сосен и обрывов над чёрной торфяной водой, я впервые был лет пятнадцать назад — и потом ездил туда раз в год, пропустив разве раз или два — когда жил в других странах.

Ежегодно там гудел день рождения моего приятеля, но первый раз я приехал в другом раскладе: с одноклассником. Он только что отбил жену у приятеля, и вот теперь объезжал с ней, усталой, с круглым помидорным животом, дорогие сердцу места, оставляя их в прошлом, прощаясь. Одноклассник уже купил билеты на «Эль-Аль» и Обетованная земля ждала их троих. И я тогда был не один, да.

И вот за эти ушедшие, просочившиеся через тамошний песок годы на поляне, где я ночевал, ушлые люди вырастили ели, потом топорами настучали ёлкам под самый корешок, расставили их по московским домам, и вот — теперь там было поле, синее от каких-то лесных фиалок. Самым странным ощущением было ощущение от земли, на которой ты спал или любил. Вот ты снова лежишь в этом лесу, греешь ту же землю своим телом, а потом ты уходишь — и целый год на это место проливаются дожди, прорастает трава, вот эта земля покрывается снегом, вот набухает водой, когда снег подтаивает. И вот ты снова ложишься в эту ямку, входишь в этот паз — круг провернулся как колесо, жизнь, почитай, катится с горки. Но ты чувствуешь растворённое в земле и листьях тепло своего и её тела. У меня было немного таких мест, их немного, но они были — в крымских горах, куда не забредают курортники, в дальних лесах наверху, где нет шашлычников. Или в русских лесах, где зимой колют дрова и сидят на репе, и звезда моргает от дыма в морозном небе. И не в ситцах в окне невеста, а праздник пыли да пустое место, где мы любили. Теперь и там, и где-то в горах, действительно пустое место. А когда-то там стояла наша палатка, и мы любили у самой кромки снега. С тех пор много раз приходили туда снега, выпадая, а потом стекая вниз. На той площадке, сберегавшей нас, теперь без нас сменяются сезоны, там пустота, трава да ветер, помёт да листья, прилетевшие из соседнего леса. Там, и здесь, в этом подмосковном лесу без меня опадала хвоя и извилисто мимо текла река, и всё никогда не будет так же — дохнёт свинцовой гарью цивилизация, изменит русло река, а останется только часть тепла, частица. Воздух. Пыль. Ничто.

И время утекло водой по горным склонам, по этой реке, как течёт сейчас в нашем разговоре, когда мы пытаемся вернуть наши старые обиды, а сами уплываем по этой реке за следующий поворот.

— Машина времени нам бы не помешала, — вдруг сказал я помимо воли.

— Ты знаешь, я о таких машинах регулярно смотрю по телевизору. Засекреченные разработки, от нас скрывали, скручивание, торсионные поля… Сапфировый двигатель, опять же.

— Хм. Сапфировый двигатель случайно не содержит нефритовый ротор и яшмовый статор?

— Вова! — скорбно сказал Раевский. — Ты ведь тоже ходил к Ляпунову на лекции… Тут всё просто — охладил — время сжалось, нагрел — побежало быстрее.

— Не всё просто: это вернее простая теория — охладить тело до абсолютного нуля, — 273º по Цельсию, и частицы встанут. Но если охлаждать тело дальше, то они начнут движение в обратном направлении, станут колебаться, повторяя свои прошлые движения — и время пойдёт вспять. Да только всё это мифы, газета «Оракул тайной власти», зелёные человечки сообщают…

— А Ляпунов? — спросил Сидоров.

— Ляпунов — сумасшедший, — быстро ответил успешный во всех отношениях человек Раевский. — Вон, Володя его в костюме Деда Мороза сегодня видел.

— Тут дело не в этом, — сказал просто успешный человек Леонид Александрович. — Ну вот попадаешь ты в прошлое, раззудись плечо, размахнись рука, разбил ты горячий камень на горе, начал жизнь сначала. И что ты видишь? Ровно ничего — есть такой старый анекдот про то, как один человек умер и предстал перед Господом. Он понимает, что теперь можно всё, и поэтому просит:

— Господи, — говорит он, — будь милостив, открой мне, в чем был смысл и суть моей жизни?

Тот вздыхает и говорит:

— Помнишь ли ты, как двадцать лет назад тебя отправили в командировку в Ижевск?

Человек помнит такое с трудом, но на всякий случай кивает.

— А помнишь, с кем ехал?

Тот с трудом вспоминает каких-то двоих в купе, с кем он пил, а потом отправился в вагон-ресторан.

— Очень хорошо, что ты помнишь, — говорит Господь и продолжает:

— А помнишь ли ты, как к вам женщина за столик подсела?

Человек неуверенно кивает, и действительно, ему кажется, что так оно и было. (А мне в этот момент стало казаться, что это всё та же история про китайского монаха с ящиком для пожертвований и девушку, что я уже сегодня услышал. Просто это будет рассказано с другой стороны).

— А помнишь, она соль попросила тебя передать…

— Ну и?

— Ну и вот!

Никто не засмеялся.

— Знаешь, это довольно страшная история, — заметил я.

— Я был в Ижевске, — перебил Сидоров. — Три раза. В вагоне-ресторане шесть раз был, значит. Точно кому-то соль передал.

— А я по делам в Ижевске был. Жил там год, — невпопад вмешался Евсюков. — В Ижевске жизнь странна. За каждым забором куют оборону. Так вот, на досуге я изучал удмуртов и их язык. Обнаружил в учебнике, что мурт — это человек. А уд-мурт — житель Удмуртии.

— Всяк мурт Бога славит. Всяко поколение. — Просто успешный человек Леонид Александрович начал снова говорить о поколении, его слова отдалялись от меня, звучали тише, потому что я вспомнил, как однажды мне прислали пафосный текст. Этот текст сочился пафосом, он дымился им, как дымится неизвестная химическая аппаратура на концертах, которая производит пафосный дым для тех мальчиков, что поют, не попадая в фонограмму.

Этот текст начинался так: «Удивительно как мы дожили до нынешних времен! Мы ведь ездили без подушек безопасности и ремней, мы не запирали двери и пили воду из-под крана, и воровали в колхозных садах яблоки». Дальше мне рассказывали, как хорошо рисковать, и как скучно и неинтересно новое поколение, привыкшее к кнопкам и правилам. Прочитав всё это, я согласился.

Я согласился со всем этим, но такая картина мира была не полна, как наш новогодний, тоже вполне помпезный обед не завершён без диггестива или кофе, как восхождение, участники которого проделали всё необходимое, но не дошли до вершины десяток метров. Я бы дописал к этому тексту совсем немного: то, как потом мы узнали, что в некоторых сибирских городах пьющие воду из кранов и колонок, стремительно лысеют и их печень велика безо всякого алкоголизма, что их детское небо не голубого, а оранжевого цвета, как молча дерутся ножами уличные банды в городах нашего детства, и то, как живут наши сверстники, у которых нет ни мороженого, ни пирожного, а есть нескончаемая узбекская хлопковая страда, и после нескольких школьных лет организм загибается от пестицидов. Ещё бы я дописал про то, как я работал с одним человеком моего поколения. Этот человек в дороге от одного немецкого города до другого рассказывал мне историю своего родного края. Во времена его давнего детства навалился на этот край тяжёлый голод. И даже в поменявшем на время своё название, а знаменитом городе Нижнем-Горьком-Новгороде стояли очереди за мукой. Рядом, в лесной Руси, на костромскую дорогу ложились мужики из окрестных деревень, чтобы остановился фургон с хлебом. Фургон останавливался, и тогда крестьяне, вывалившись из кустов и канав, связывали шофёра и экспедитора, чтобы тех не судили слишком строго и вообще не судили. А потом разносили хлеб по деревням.

Именно тогда одного мальчика бабушка заставляла ловить рыбу. То есть летом ему ещё было нужно собирать грибы и ягоды, а вот зимой этому мальчику оставалось добывать из-подо льда рыбу. Рано утром он собирался и шёл к своей лунке во льду. Он шёл туда и вспоминал свой день рождения, когда ему исполнилось пять лет, и когда он в последний раз наелся. С тех пор прошло много времени, мальчик подрос, отслужил в десантных войсках, получил медаль за Чернобыль, стал солидным деловым человеком и побывал в разных странах.

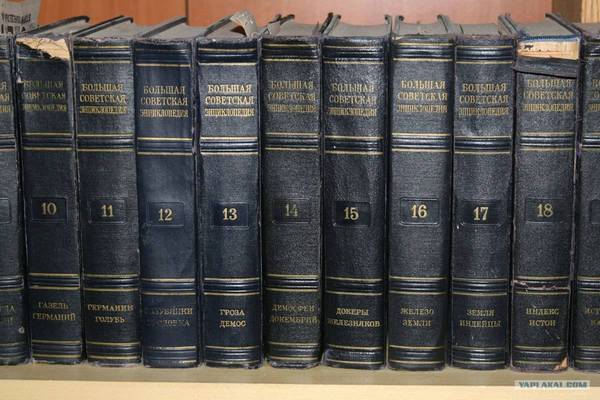

Каждая история требовала рассказа, каждая деталь ностальгического прошлого требовала описания — даже устройство троллейбусных касс, что были привинчены под надписью «Совесть — лучший контролёр!»…

Как-то, напившись, он рассказал мне своё детство в помпезном купе, в которое охранники вряд ли бы пропустили молодую девушку. Мы везли ящики с не всегда добровольными пожертвованиями, и оттого в вагон-ресторан не отлучались. Глаза у моего приятеля были добрые, хорошие такие глаза — начисто лишённые ностальгии.

Рыбную ловлю, кстати, он ненавидел.

И ещё бы дописал немного к тому пафосному тексту: да, мы выжили, для разного другого. И для того в частности, чтобы Лёхе отрезали голову. Он служил в Гератском полку и домой вернулся в цинковой парадке. Это была первая смерть в нашем классе.

Саша разбилась в горах. То есть не разбилась — на неё ушёл по склону камень. Он попал ей точно в голову. Что интересно — я должен был идти тогда с ними, из года в год отправляясь с ними вверх, я пропустил то лето.

Боря Ивкин уехал в Америку — он уехал в Америку, и там его задавила машина. В Америке… Машина. Мы, конечно, знали, что у них там машин больше, чем тараканов на наших кухнях. Но что бы так — собирать справки два года и — машина.

Миронова повесилась — я до сих пор поверить не могу, как она это сделала. Она весила килограмм под сто ещё в десятом классе. Соседка по парте, что заходила к её родителям, говорила, что люстра в комнате Мироновой висит криво до сих пор, а старики тронулись. Они сделали из её комнаты музей и одолевают редакции давно мёртвых журналов её пятью стихотворениями — просят напечатать. Мне верится всё равно с трудом — как могла люстра выдержать центнер нашей Мироновой.

Жданевич стал банкиром, и его взорвали вместе с машиной, гаражом и дачей, куда гараж был встроен. Я помню эту дачу — мы ездили к нему на тридцатилетие и парились в подвальной сауне. Его жена всё порывалась заказать нам проституток, но как-то все обошлись своими силами. Жена, кстати, не пострадала, и потом следы её потерялись между внезапно нарезанными границами.

Вову Прохорова смолотило в Новый Год в Грозном — он служил вместе с Сидоровым, был капитан-лейтенантом морской пехоты, и из его роты не выжил никто. Наши общие друзья говорили, что под трупами на вокзале были характерные дырки — это добивали раненых, и пули рыхлили мёрзлый асфальт.

Даша Муртазова села на иглу — второй развод, что-то в ней сломалось. Мы до сих пор не знаем, куда она уехала из Москвы.

И Ева куда-то исчезла. Её искали несколько лет, и, кажется, сейчас ищут. Это мне нравится, потому что армейское правило гласит — пока тело не найдено, боец ещё жив.

Сердобольский попал под машину — два ржавых, ещё советских автомобиля столкнулись на перекрёстке проспекта Вернадского и Ломоносовского — это вам не Америка. Один из них отлетел на переход, и Сердобольский умер мгновенно, наверное, не успев ничего понять.

Скрипач Синицын спился — я видел его года три назад, и он утащил меня в какое-то кафе, где можно было только стоять у полки вдоль стены. Так бывает — в двадцать лет пьёшь на равных, а тут твой приятель принял две рюмки и упал. Синицын лежал как труп, еле выйдя из рюмочной. Я и решил, что он труп, но он пошевелил пальцами, и я позорно сбежал. Было лето, и я не боялся, что он замёрзнет. К тому же, даже в таком состоянии, Синицын не выпускал из рук футляра со скрипкой. Жизнь его была тяжела — я вообще не понимаю, как можно быть скрипачом с фамилией Синицын? Потом мне сказали, что у него были проблемы с почками и через год после нашей встречи его сожгли в Митино.

Разные это всё были люди, но едино — вслед давно мертвому поэту, я бы сказал, что они не сумели поставить себя на правильную ногу. И я не думаю, что их было меньше, чем в прочих поколениях — так что не надо никому надувать щёки.

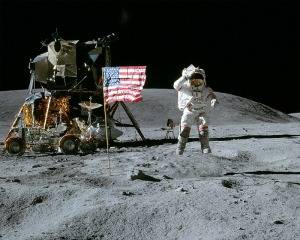

Мы были славным поколением — последним, воспитанным при Советской власти. Первый раз мы поцеловались в двадцать, первый доллар увидели в двадцать пять, а слово «экология» узнали в тридцать. Мы были выкормлены Советской властью, мы засосали её из молочных пакетов по шестнадцать копеек. Эти пакеты были похожи на пирамиды, и вместо молока на самом деле в них булькала вечность.

В общем, нам повезло — мы вымрем, и никто больше не расскажет, как были устроены кассы в троллейбусах и трамваях. Может, я ещё успею.

— Ладно, слушайте, — сказал я своим воображаемым слушателям. Нет, не этим друзьям за столом, они высмеяли бы меня на раз, а невидимым подросткам, — Кассы были такие — они состояли из четырехугольной стальной тумбы и треугольного прозрачного навершия. Через него можно было увидеть серый металлический лист, на котором лежали жёлтые и белые монеты. Новая монета рушилась туда через щель, и надо было — опираясь на совесть — отмотать себе билет сбоку, из колодки, чем-то напоминающей короб пулемёта «Максим».

Теперь я открою главную тайну: нужно было дождаться того момента, когда, повинуясь тряске трамвая или избыточному весу меди и серебра, вся эта тяжесть денег рухнет вниз, и мир обновится.

Мир обновится, но старый и хаотический мир каких-то бумажных билетиков и разрозненной мелочи исчезнет — и никто, кроме тебя не опишет больше — что и где лежало рядом, как это всё было расположено.

Но было уже поздно, и мы вылезли на балкон разглядывать пульсирующие на уровне глаз огни праздничного города.

Мы принялись смотреть, как вечерняя тьма поднимается из переулка к нашим окнам. Тускло светился подсвеченный снизу храм Христа Спасителя, да горел купол на церкви рядом. Сырой ветер потепления дул равномерно и сильно.

Время нового года текло капелью с крыш.

Время — вот странная жидкость, текущая горизонтально по строчке, вертикально падающая в водопаде клепсидры — неизвестно каким законом описываемая жидкость. Присмотришься, а рядом происходит удивительное: пульсируя, живет тайная холодильная машина, в которой булькает сжиженное время, отбрасывая тебя в прошлое, светится огонек старинной лампы на дубовой панели, тускло отсвечивает медь трубок, дрожат стрелки в круглых окошках приборной доски. Ударит мороз, охладится временная жидкость — и пойдет все вспять. Сгустятся из теней по углам люди в кухлянках, человек в кожаном пальто, офицеры и академики.

И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.

Извините, если кого обидел.

02 января 2015

Кошачий король (Рождество. 7 января) (2015-01-07)

Памяти Мэтью Льюиса

В тёмную и мерзкую полночь, московскую, со слякотным снегом в свете редких фонарей полночь, ту полночь, от которой бегут прочь на иное, заграничное место жительства фальшивые евреи и программисты, светские дамы и непонятые поэты, полночь, в которую, не отнимая стекла от губ, лечится от тоски водкой простой человек, которому бежать уже некуда — именно в этот час Наталья Александровна Весина вышла на улицу.

Садовое кольцо было пустынно. Наступило (благодаря московской высокой широте и зимнему мраку, наступило давно) Рождество.

Наталья Александровна вышла из чужого дома и пошла, ловко маневрируя между грязными сугробами, к машине. Наталья Александровна ругала себя за то, что так поздно засиделась на празднике.

Разные люди бывали на этом странном празднике в запутанной коммунальной квартире на Садовом кольце.

Первым Весиной под ноги попался маленький вьетнамец Донг, похожий на деловитого серьёзного лягушонка.

За ним в проёме двери, из глубины квартиры появилась жена Сидорова — с серьезными, печальными глазами страдающей мадонны, и молча улыбнулась запоздавшей гостье. Из кухни сразу же раздались приветственные крики Сидорова, который, однако, никак не мог вылезти из-за стола, зажатый со всех сторон гостями. Помог ей раздеться другой её одноклассник, тонкими музыкальными пальцами подхватывая все многочисленные детали — лёгкие и пушистые — весинской верхней одежды.

Сидоров был благообразен и не махал руками (в основном потому, что было тесно). Его свободы в кругу друзей хватало лишь на то, чтобы вычесывать крошки из бороды. Он приглаживал её, сегодня на удивление аккуратную, и улыбался всем сидящим — изящной художнице с пепельными волосами, высокому мужчине, занятому только своей женой, каким-то восточным людям, чёрные одинаковые головы которых еле поднимались над столом. Какой-то наголо стриженый толстый очкарик, наклонив голову, внимательно разглядывал присутствующих. Приехал и отец Михаил, и теперь, сидя в своём штатском — чёрном свитере и простом пиджаке, не выказывая своего сана, спокойно, но не без интереса, слушал весь этот гомон.

— Бог ты мой, Наташа! Это ты! Как я рад! Ну и ну! — заорал Сидоров, увидев Весину. Он взмахнул-таки руками. Что-то обрушилось с полки и покатилось под столом. Пламя многочисленных свечей заколебалось.

Не то, чтобы Весиной было особенно приятно посетить чужой дом, совсем нет. За несколько лет, прожитых с мужем сначала в Прибалтике, а потом в Японии, она успела отвыкнуть от своего шумного бородатого одноклассника. Они никогда не были близки, хотя в школе она считала день, когда он не рвался донести ей портфель до подъезда, ненормальным и удивительным.

С Сидоровым было приятно поболтать — и только.

Наталья Александровна, слава Богу, себе цену знала. С детства она жила в особом мире потомков отцовских друзей. На Ломоносовском проспекте, в квартире отца-академика каждый день бывали солидные люди, уединявшиеся с хозяином в кабинете, откуда неслась невнятная японская речь. Солидные люди приводили с собой сыновей, красивых мальчиков со стальными мускулами, натренированными каратэ. Мальчики садились в уголок и пожирали дочь хозяина глазами.

Глаза эти были испуганными, почти восторженными. Они как бы говорили: «Прекрасна! — и даже очень»! Но и тогда Наталья Александровна знала себе цену. Потом, спустя годы она встречала некоторых из них, потасканных, обрюзгших к сорока годам, вызывавших в ней слабую брезгливость, а, впрочем, нет, не вызывавших ничего.

Ей уже тогда было неуютно в компаниях молодых людей, называвших такси оскорбительно простонародными словами — какими-нибудь тачкой или мотором, и что-то пьяно кричавших шофёру с заднего сиденья. Даже на академической даче в Лысогорье ей не приходило в голову как-то сблизиться со сверстниками, что буйным сытым стадом носились по окрестностям на родительских машинах и собственных мотоциклах.

Она с великолепным презрением — термин, не нами придуманный, относилась к своим университетским сокурсникам, к хатам и студенческим попойкам. На третьем курсе Наталья Александровна начала заниматься арабистикой. Отец не очень одобрил измену фамильной теме и не тянул её, но мягко устранял с её пути, как он выражался, «необязательные трудности».

Был, впрочем, один случай. Даже не случай, а особое настроение минуты, помрачение рассудка.

На том же третьем курсе, когда её в числе многих студенток их немужского факультета повезли на картошку, она сразу отметила в толпе высокую фигуру некоего старшекурсника. Наталья Александровна, тогда ещё просто Наташенька, уже встречала в коридорах этого высокого, странно выделявшегося среди её слабосильных сверстников и девиц на выданье.

Они познакомились в первый же вечер, в полутёмной палате пионерского лагеря, в котором их поселили. Высокий старшекурсник, отбрасывая со лба прядь волос, пел протяжные песни под гитару.

Наталья Александровна, казалось, потеряла рассудок. Ей вдруг показалось, что это знакомство перевернет её жизнь, она покинет внезапно надоевшую отцовскую квартиру, и начнётся что-то новое, освящённое нет, может, и не любовью, но надёжностью и верой, собравшейся воедино в этом полуночном гитаристе.

Перед ноябрьскими праздниками она сама пришла в его квартиру, впервые в жизни не отдавая себе отчёта, что будет дальше.

Старшекурсник, сидевший один в накуренной кухне, очень ей обрадовался, и, заварив кофе, начал с юмором описывать свои летние приключения. В кухне, как и в той пионерской палате, было полутемно, и в этой темноте Наталья Александровна, наконец, протянула свою тонкую и красивую руку к его, покойно лежащей на столе, руке.

Острая боль вдруг пронзила ладонь Наташи — тогда она была всего лишь Наташей. Она случайно коснулась зажжённой сигареты. Наталья Александровна не успела испугаться, как в прихожей тренькнул звонок, и хозяин, извинившись, исчез. Наталья Александровна хорошо слышала из кухни клацанье замка, скрип двери и вдруг услышала:

— Серёга! Когда приехал? Прямо ко мне? Снимай шинель! Звонить надо, а то… Сейчас я тебя в ванную!..

Услышав это, Наталья Александровна прокралась в прихожую, достала из-под сваленной амуниции свою сумочку, и, на ходу накидывая шубку, выскочила за дверь.

И это был всего лишь случай, отнюдь не нарушивший строй весинского мироздания. Случай потому, что уже в лифте Наталья Александровна поняла бессмысленность и, что страшнее, забавность происшествия. Она сделала лёгкое усилие над собой, и — всё забыла.

Так или иначе, к диплому она знала три языка, и защита, а затем и экзамены в аспирантуру превратились в формальность. Нет, это была не протекция, а просто разумное устранение неконструктивных трудностей.

Когда она, в очередной раз встретив знакомых, театрально всплеснула руками — «Мир тесен!» — отец обнял её за плечи и назидательно сказал: «Не мир тесен, дочь, а слой тонок…»

Отец сначала удивился, что мужа Наташа выбрала не из их академической среды. Зять ему достался скорее из коммерсантов, а может и из политиков. Международные экономические дороги увели новоиспечённого зятя, а с ним и Наталью Александровну, из дома на Ломоносовском. Постаревший академик, пребывавший теперь вместо состояния войны с другой научной школой в состоянии «дзен», примирился с волевым и талантливым бизнесменом, и уже с удовольствием получал объёмистые международные посылки.

Занятие, в которое погрузилась теперь Наталья Александровна целиком, — было семья, то есть муж, которого нужно было поддержать, и дом, который нужно было держать. Супруг Натальи Александровны всё своё время отдавал работе, и поэтому приезжала в Россию она, как правило, одна, останавливаясь на зимней отцовской даче. Дача была достаточно уютна, а машина сокращала расстояние до подруг и знакомых.

По правде сказать, Наталья Александровна без большой охоты садилась за руль, но на Родине надо было со многим мириться.

Одно из немногих воспоминаний о прошлой жизни, с которыми ей было жаль расставаться, были одноклассники и те встречи в доме на Садовом кольце, о которых мы рассказали выше.

Итак, Наталья Александровна с любопытством разглядывала гостей (место было не вполне удобное, на уголку, но Наталья Александровна была не суеверна, да и всё для неё давно исполнилось). Мешали ей лишь громкие взрывы хохота и какой-то предмет, подкатившийся под ногу.

Немного подумав, она быстро наклонилась и нащупала небольшой полосатый цилиндр, похожий на карандаш губной помады. Цилиндрик был покрыт чёрно-белыми полосами, и нигде не было видно на нём стыка или шва. Чем-то он напоминал флакон духов, исполненный под восточную старину. Едва она задумалась над его предназначением, как с ней заговорил сидящий рядом Захаров, давний её знакомый и поклонник. Захаров был особенно шикарен в этот вечер (по мнению Сидорова), и довольно забавен (по мнению самой Весиной). Невзначай Наталья Александровна опустила безделушку в сумочку, сама не зная зачем. Было бы наивно полагать, что столь солидная дама может быть подвержена клептомании.

Слово за слово, и они с Захаровым разговорились, а, разговорившись, Наталья Александровна незаметно попала в центр общей беседы, всё более и более изящной и светской, но при этом непринуждённой. Сидоровский вечер был, что называется, пущен. Опомнилась Наталья Александровна лишь к полуночи, и теперь, пробираясь к машине, ругала себя за столь позднее возвращение домой. Смертельно захотелось Наталье Александровне сразу переместиться домой, поближе к камину, в теплую постель… В этот момент она даже примирилась с присутствием на даче отцовского японского кота

— единственного постоянного жителя — работница была приходящей.

Машина завелась сразу, настоящее качество изощрённого восточного ума. Она, улыбнувшись, вспомнила, как в былые времена Раевский, по её просьбе, бегал к её «Жигулям», чертыхаясь, прогревать мотор.

Наталья Александровна поудобнее устроилась на сиденье, воздух в салоне умная техника нагрела загодя, скинула шубку. Машина мягко тронулась, несколько раз качнувшись на снежных буграх, и выехала на проезжую часть. Весина решила сократить путь и свернула на Матвеевское.

Пустынно было в этот час на московских улицах. Снег перестал, и заметно потеплело. Машина ушла вниз, в овраг, чёрный и пустой, — лишь на той стороне беззвучно вспыхивала в полгоризонта неоновая реклама азиатского монстра, производящего всё — от батареек до этого её автомобиля.

Дорога свернула в лес. Какая-то тревога посетила Наталью Александровну. Нехорошее это было чувство, неудобное.

И точно. Едва въехав в лес, машина начала терять скорость, а, как только Весина нажала на газ, мотор чихнул и заглох совсем. Внезапно стало тихо и очень тоскливо. Наталья Александровна представила, каково ей сейчас вылезать из теплой машины и добираться до телефона. Она закутывалась и вспоминала, кто бы мог её выручить. Стаховский был в отпуске, Иванова не отпустит жена, да и древняя его машина стоит наверняка у дома, превратившись в снежный сугроб. Всё же стоит дозвониться до Сидорова — Раевский сидит у него, и он, пожалуй, единственный, кто не станет долго думать и долго напоминать об этой услуге.

Телефон мигнул экраном и хамски сообщил, что в овраге нет связи.

Она заперла дверцу. Опять пошёл снег.

Путеводная звезда, дорога к чуду, отсутствовала в тёмном небе, но Наталья Александровна быстро перебирала ножками в теплых пуховых сапогах. За деревьями мелькнули огоньки широкого шоссе, и Весина решила срезать путь к нему через опушку, но только она сделала несколько шагов, как поскользнулась и кубарем полетела в лощину.

Это окончательно рассердило Наталью Александровну. Сердита она была на предметы одушевлённые и не очень.

Например, на застолье, на сентиментальное настроение, в конце концов, породившее все эти неудобства, сердилась на свою машину и, наконец, на самое себя.

В довершение, снег попал ей в самые уязвимые части туалета, да и не было ситуации глупее — оказаться одной, ночью, в каком-то лесу, без надежды на помощь…

Она начала выбираться наверх, проклиная всё и вся. Проваливаясь по колено, она двинулась к огням, и тут выяснилось, что свет исходит не со стороны дороги, а, наоборот, от ближних деревьев. Мягкое серебристое сияние освещало протоптанную тропинку, ведущую вглубь леса. Наталья Александровна машинально сделала несколько шагов по ней и моментально очутилась на небольшой полянке.

Посередине поляны стоял дуб. Вероятно в десять раз старше берёз и прочей смешанной растительности, составлявшей лес, он был в три раза выше каждого дерева. Это был огромный, в четыре обхвата дуб, с обломанными чьей-то рукой или временем сучьями, и корой, покрытой всяческими наростами.

С огромными своими раскоряченными ветвями — руками и пальцами, он старым, сердитым и злобным уродом стоял между окружающими деревьями в мягком мерцании загадочного света.

Но вот что удивительно: сияние исходило изнутри древесного гиганта.

Крадучись, почему-то приставными шагами, Наталья Александровна приблизилась к дубу. Мощное его тело было разделено огромным дуплом. Весина осторожно заглянула туда.

В это мгновение снег остановился в воздухе, сверкнув серебряными искорками, и послышалась тихая музыка, негромкое стройное пение…

Однако то, что Наталья Александровна увидела внутри дупла, так потрясло её, что, не разбирая дороги, она кинулась назад, продираясь сквозь торчащие из-под снега кусты…

Весина выскочила на дорогу как раз вовремя. Вдали, у поворота, сверкнули фары, и через мгновение сноп света ослепил её. В другое время, она, славная своей осмотрительностью, никогда не стала бы останавливать первую попавшуюся машину, но тут всё же был особый случай. Она отчаянно замахала рукой, машина плавно остановилась, и Наталья Александровна просто ввалилась в салон, еле переводя дыхание.

Только спустя некоторое время, когда машина тронулась, Наталья Александровна сообразила, что забыла указать дорогу, договориться, осмотреться… Она обвела глазами внутренность автомобиля, казавшегося даже издали, в темноте, внушительным и старинным, и что же увидела она?

На переднем сиденье сидел бесстрастный водитель в фуражке, обшитой золотым шнуром. Похож он был на памятного Наталье Александровне по дачным лысогорским годам невозмутимого соседского бульдога с большим лбом над влажными глазами. Бульдог никогда не тявкал. Слюнявый рот его раскрывался лишь при зевке. Но, глядя на неподвижную щёку шофёра, нельзя было и подумать, что он способен зевнуть.

Рядом с шофёром, поглядывая на заднее сиденье, расположился молодой красавец с медальным профилем и преданными собачьими глазами.

Там, на подушках расшитого золотом красного сафьяна, находились двое (не считая Натальи Александровны, с ужасом озирающейся вокруг).

Один из этих двоих, благообразный старичок с аккуратной белой бородой, в каком-то кафтане, и, казалось, припудренный, сидел, сложив руки на извилистой трости. Ножки старичка, обутые в татарские сапожки, были крепко сжаты. Второй, также в возрасте, но подвижный, завитой, и оттого напоминавший пуделя, облачённого в старомодный сюртук, с трубкою в руке, внимал седобородому старичку. Несмотря на смеющиеся глаза пуделя, было заметно его глубокое уважение к собеседнику.

Старичок, видимо продолжая разговор, медленно говорил, тщательно выговаривая каждый слог:

— Eh bien, mon prince. Non, je vous préviens, que si vous ne me dites pas, que nous avons la guerre, si vous vous permettez encore de pallier toutes les infamies, toutes les atrocités de cet Antichrist (ma parole, j'y crois) — je ne vous connais plus, vous n'êtes plus mon ami…

Он говорил на слишком изысканном языке, казалось выдуманном, но сразу внушившем мысль о значительности старичка. Такой язык она помнила у старух с французской кафедры, ускользнувших когда-то от революционных матросов.

Вся эта сказочная картина (теперь Весина воспринимала её на удивление спокойно) освещалась недрожащим пламенем свечей, укреплённых в медных подсвечниках на отделанных мореным дубом простенках автомобиля.

Старичок прервался и осторожно повернул голову к Весиной.

— Je vois que je vous fais peur, — произнёс он, видимо констатируя факт, но, несколько повысив интонацию в конце, что придало фразе вопросительный оттенок.

В этот момент Весина сообразила, что все три языка, включая французский, улетучились из её памяти. Она с зубным стуком захлопнула рот, а старичок, пожевав губами, продолжил:

— Да Вы совсем продрогли, сударыня! Я надеюсь, что Вы не откажетесь от чашечки кофе.

— Виктор, — старичок взглянул на доселе молчавшего красавца на переднем сиденье. — Чашечку кофе нашей гостье.

В руках у того сейчас же оказалась белое блюдечко с такой же чашечкой. Наталья Александровна негнущимися пальцами приняла его и снова открыла рот. Мимика эта, вид полного недоумения, часто помогало ей в этой жизни. Надо признаться, это её даже красило, да и многие замечали эту удивительную женскую особенность.

— Я понимаю, сударыня, ваше удивление… Надеюсь, что здоровье вашего супруга не внушает больше опасений… Я знаю, как опасна инфлюэнца, особенно на новом месте… Но теперь, думается, всё миновало?

— Да, — ответила, подавившись горячим кофе, Весина.

— Надеюсь так же, что мы не вызвали Вашего неудовольствия. Поверьте, мы, конечно, нанесли бы Вам визит с соблюдением необходимых формальностей, но, увы, обстоятельства…

— Да, да, — вступился завитой старичок, взмахнув незажжённой трубкой.

Все они закивали головами — белобородый медленно, а остальные быстрее. Лишь один шофёр продолжал бесстрастно вести авто.

— Я надеюсь, сударыня, — продолжал старичок, — что Вы не восприняли всерьез то, что видели сейчас… Там, в лесу…

Князь считает меня человеком консервативного склада, но, поверьте мне, любой непредвзятый наблюдатель счёл бы всё это дешёвым фиглярством… Да. Хотя сам он, как мне кажется, настроен к этой пиесе более… Гм… Резко.

Веселый человек-пудель в углу сделал гримасу, показав совершенно нечеловеческие зубы.

— Вы, сударыня, случайно оказались вовлечённой в эту историю, и с Вашей же помощью мы сумеем придать ей естественный ход. Так вот, к несчастью, не имея довольно времени, чтобы вести далее столь приятную беседу (ведь мы уже скоро будем, да?) — тут уж закивали все — шофёр один раз, медленно, весельчак — два раза, уважительно, а бравый молодец на переднем сиденье — быстро-быстро.

— Наталья Александровна, дорогая, к Вам, ну, разумеется, случайно, попал Магистерский Жезл, и мы, все здесь собравшиеся, покорнейше просим передать его нам.

Весина несколько раз взмахнула ресницами, ничего не понимая, но молодец, перегнувшись в щель между креслами, зашептал:

— Умоляю Вас, быстрее… Ну, быстрее… Ну, откройте же сумочку!

Он, казалось, даже тявкнул. От первого же движения, из сумочки посыпались какие-то ненужные бумажки, бумажки нужные, бумажная труха, косметика, записная книжка, кредитные карточки…

И загадочный предмет, подобранный в сидоровском доме. Все сидевшие в машине ещё более оживились, и даже старичок развёл свои губы в улыбке. Наталья Александровна вдруг поняла, что её находка уже находится в руках старика, хотя твёрдо помнила, что он не шевельнулся. Не то, что протянул руку, а и бровью не повёл.

— Прекрасно, — произнёс он и спрятал улыбку в бородку. — А вот мы и приехали.

Молодой человек засуетился, хлопая дверцами, и помог выйти Наталье Александровне, которая, находясь в очаровании этого странного сна, вовсе не хотела с ним (этим сном) расстаться. Но тут она всмотрелась, и — то была её дача. Оглянувшись, Весина увидела лишь исчезающие вдали красные огоньки.

Наталья Александровна проснулась поздно. В соседней комнате уже горел камин — праздник продолжался.

Камин на даче разжигала домработница отца. Она была незаметной, серой женщиной со стёртыми временем чертами. Наталья Александровна, надо признать, прислуги в доме не терпела, и отец просто сказал, что дочь никого не заметит на даче.

Так и было. В тот год подскочили цены на газ, и водонагреватель почти не работал. Топили дровами — от такого Наталья Александровна давно отвыкла. Впрочем, в семье камином пользовались независимо от отопления.

Но не до того, что горело в камине, было сейчас Наталье Александровне, осоловело глядящей вокруг себя. Не до наглого и мерзкого отцовского кота, важно расхаживающего по комнатам. Не до своего даже утреннего туалета.

Машина. Свечи в канделябрах… Лесные тропинки… Дуб…

Все мешалось в её голове… Надо было позвонить Раевскому, чтобы он, по старой памяти, отогнал машину с лесной дороги, но она медлила.

Окно было разрисовано морозом, но рассеянный взгляд Натальи Александровны упал на припорошенное свежим снегом японское чудо на колёсах.

— Так это, — облегченно, но немного разочарованно вздохнула Наталья Александровна.

Домработница исчезла окончательно, оставив после себя свертки с продуктами. Посвятив некоторое время приготовлению завтрака, Наталья Александровна решила позвонить кому-нибудь.

Ещё со времён Университета у неё и её подруг-однокурсниц была традиция утренних разговоров по телефону. Сварив кофе, они, тогдашние студентки, обменивались новостями до обеда. Время текло медленно, предопределённо и заканчивалось поздним вставанием.

И сейчас, ностальгически перелистав записную книжку, она выбрала единственный телефон из всех возможных, тот, по которому можно было позвонить, не вдаваясь в подробности прошлого. Это был телефон Леночки Элсхендер.

Наталья Александровна набрала номер, и после недолгой болтовни начала пересказывать свой сон.

Удивительно уютно было в доме — на улице наперекор ночной оттепели был мороз, а тут потрескивал настоящий камин. Кофе у Натальи Александровны был свой, привезённый, а потому отличный. Всё это очень сочеталось со всей дачной обстановкой, с японскими циновками, коврами и даже с отъевшимся дачным котом, казалось, внимательно слушающим саму хозяйку.

— Так вот, — говорила Наталья Александровна, — я скорее пошла на огонёк. Но когда я заглянула в дупло… Да, да, там было дупло. Этакий шедевральный провал. Так вот, представляешь, в дупле было что-то вроде церкви, и там кого-то хоронят…

Я слышала пение! Да, пение!.. Я слышала пение, видела гроб и факелы. И знаешь, кто нёс факелы? Но, нет, ты мне всё равно не поверишь…

Тут Наталья Александровна отхлебнула кофе, чтобы перевести дух, и с удовлетворением услышала кудахтанье подруги.

— Поверь мне, — продолжала Наталья Александровна Весина, — всё то, что я говорю, чистая правда. Гроб и факелы несли коты, а на крышке гроба были нарисованы корона и скипетр!

Больше ничего она не успела добавить, ибо чёрный кот вскочил со своего места и крикнул:

— О небо! Значит, старый дурак подох, и теперь я Повелитель котов! Теперь дело за Магистерским Жезлом!

Тут кот прыгнул в камин и исчез навсегда.

И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.

Извините, если кого обидел.

07 января 2015

Роковые шары (День работника прокуратуры, 12 января) (2015-01-09)

Тягуча и страшна летняя ночь в Москве, когда жаркая тьма накрывает город.

Сон в такую ночь тяжёл, будто перина не в меру заботливой бабушки. А перина эта тяжелее плащпалаток бронзовых солдат на постаментах вокруг этого города.

В такую жаркую ночь, под тонкий писк кондиционера, Наталья Александровна плыла по реке тяжелого, страшного сна.

Сон нёс её над городом, и сон этот был страшен, от него нельзя было отвязаться, как нельзя отвязаться от контролёра в троллейбусе. Ей снился длинный коридор, по бокам которого стоят клетки с теми мёртвыми зверями, что ставят в парках и скверах на страх детям. Пряли ушами гипсовые зайцы, ворочал головой белый лев, а гипсовый слон рыл пол клетки бивнями. Коридор был освещён странным светом, и Наталье Александровне хотелось притронуться к лампе под потолком, как к запретному яблоку в райском саду.

«Огонь, огонь, иди за мной», — шепчет Наталья Александровна, а её тело, находясь на поверхности сна, на грани реальной жизни, ворочалось беспокойно в кровати, комкая простыню. Однако в том сне огонь действительно шёл за ней, катился как шар, рассыпая холодные блики по стенам. Наконец она попала в смутно знакомый огромный зал бильярдного клуба, где повсюду на зелёном сукне рассыпаны белые шары, похожие на кладку яиц неизвестного чужого существа.

Вместо призрачного света у неё за спиной уже стоял старичок-маркёр. Наталья Александровна узнала его — полгода назад она видела этого старичка в ресторане. Там она была вместе со своим сердечным другом, бильярдистом Макаровым. Маркёр возник из ниоткуда и забормотал что-то Макарову в ухо, будто вокзальный сумасшедший. Потом выяснилось, что в те дни Маркёр он действительно тронулся рассудком.

Тогда застрелился проигравший ему банковскую ссуду молодой менеджер. Красное смешалось с зелёным, и согласно законам цветосложения, мир Маркёра стал чёрным.

Но теперь, беззвучно разводя руками, старик заглядывает ей в лицо и грозит пальцем: слушай внимательно, сейчас я покажу что-то важное, — и, сделав неуловимое движение, он вдруг достаёт откуда-то из затылка бильярдный шар.

— Смотри: я вынул из головы шар, я вынул из головы шар, я вынул из головы шар…

Но тут же кто-то невидимый, но страшный, приказывает ему:

— Ну и положь его обратно, ну и положь его обратно, ну и положь его обратно…

Маркёр хитро улыбается и засовывает шар в рот.

Наталья Александровна проснулась и, выпучив глаза, стала глядеть в потолок. Она спустила ноги с кровати, и забормотала бессмысленно, точь-в-точь как Старый Маркёр: «Ненавижу шары. Ненавижу. Никаких шаров. Прочь-прочь».

И, держась за стены, пошла на кухню.

Там, за огромным окном край города уже сбрызнуло солнцем. Внизу, у подножия её огромного дома-башни, начинал ворочаться огромный просыпающийся город. Желтая полоса захватывала один дом за другим. «Огонь, огонь, иди…» — шепчет Наталья Александровна и осекается. Её обжигает неожиданное касание, будто пушистый шар беззвучно подкатился к ноге — но это всего лишь кошка по прозванию Мышка деликатно тронула её белой лапкой.

Наталья Александровна начала сыпать в фарфоровую миску сухой корм — бездумно и без остановки. Коричневые шарики звенели и подпрыгивали в миске, пока не заполнили её полностью.

Жизнь, можно сказать, удалась. В ней было всё — и оргазм на пляже (в виде напитка и в виде приключения), пальмы да Майорка, и белая фата под сводами главного храма Москвы. От второго мужа осталась эта квартира — но та лошадь кончилась, и пора было пересаживаться на следующую.

Кроме квартиры она унаследовала от него скромную риэлтерскую контору и небольшой счёт в банке — на чёрный день.

Теперь Наталья Александровна знала тысячу ненужных ей вещей: сколько нужно дать тем или этим, как ведёт себя литой бетон при усадке, куда расселяют пятиэтажки из центрального округа и когда ожидать падение небоскрёбов-новостроек.

И ещё она знала — заснуть больше не удастся.

Поэтому сейчас она курила тонкие цветные сигареты и пила несладкий кофе.

Жизнь почти прожита, потому что не надо уже врать о вечных «тридцати» — кому это важно, про это даже не спрашивают. Наталья Александровна точно знала, что хочет от жизни, и потому ей было немного грустно. Всё желаемое — случайно.

Неслучайна лишь уборщица, что придёт в девять, и аппетит кошки. Увиденный сон понемногу терял свой чёткий рисунок и отступал в угол кухни, как утренняя тень.

В окно дохнуло первым утренним жаром, кошка продолжала раскапывать пирамиду кормовых шариков.

В этот момент Наталье Александровне позвонил Петерсен.

Петерсен был парный поклонник. Наталья Александровна сама придумала это выражение. Парные поклонники уравновешивают друг друга — они, как планеты-спутники, образуют равновесную систему и держат дистанцию. Будь такой поклонник один — с ним пришлось бы объясниться, сказать проигрышное «нет» или рисковое «да», а это утомительно. Парные поклонники должны знать друг о друге (ошеломляющие открытия неуместны и часто выводят людей из равновесия), соперничать, но не бороться друг с другом.

По сути, таким людям тоже нравится эта неопределённость — иначе им пришлось бы отвечать на неприятный вопрос «да», меняющее в корне жизнь и привычки, или «нет», лишающее встреч.

У Натальи Александровны было два давних поклонника — еврей Макаров и швед Петерсен. Петерсен был молод, мускулист и красив, но беден и беспутен. Макаров же богат, но, по её меркам, староват.

По повадкам он принадлежал к тем младшим братьям шестидесятников, что вместе с семьями ходили в байдарочные походы и нестройно пели дурные песни у костра. На лицах этих людей проступали, как тавро, номера двух или трёх московских школ, то была пародия на немецкое корпоранство. А сейчас в свободное от бизнеса время Макаров служил кантором в синагоге.

Его так и звали иногда — Кантор. Как-то Наталья Александровна спросила, почему — «кантор» и Петерсен ответил со значением: «Потому что он — кантор». Больше она не спрашивала, и так много чудного она видела в жизни, занимаясь чужим жильём. Её не удивляло и то, что Макаров — еврей. Как-то у неё был роман с доктором Лейдерманом, так он был русский — ничего особенного, и это отмечали даже классики.

Петерсен был тип иностранца, давно прижившегося в России, и в совершенстве овладевшего не только языком, но и ухватками русского плейбоя. Он давно работал в газете, подмётном листке, что лежал стопкой в каждом клубе, где сидели иностранцы.

Макаров и Петерсен сопровождали её в нынешней жизни как два Тристана, которым был не нужен меч.

Они, держа дистанцию, всё понимали и так.

Иногда она думала, не попробовать ли с ними с обоими — Петерсен будет неутомим, а Макаров — нежен. Но она боялась их спугнуть. Ведь при неудаче в головах поклонников что-то навсегда сломается, а как друзья и поверенные в делах они ей дороже.

Макаров и Петерсен появились в её жизни так же, как большинство прочих мужчин, — нечаянно. Шлейф поклонников всегда тянулся за Натальей Александровной, как шлейф духов за отчаянной стюардессой. Сама того не желая, Наталья Александровна охотилась на мужчин повсюду — в зоопарке, в дорожных пробках, среди яхтсменов и в бильярдных клубах. Это происходило не из жадности или гордости, а для того, чтобы не утерять навык, — так спортсмен тренируется, рассчитывая вернуться в большой спорт.

Мужчины следовали за ней, как рыбы за кораблём, понемногу теряя надежду, а, значит, и скорость.

Но двух парных поклонников Наталья Александровна выделяла из толпы. В отличие от блестящего бильярдиста, игрока (но сейчас преследуемого разорительными проигрышами), меланхоличного Макарова, Петерсен был весельчак и так себе игрок, но недавно неожиданно начал выигрывать.

С этими выигрышами и проигрышами была странная история — Макарову, казалось, были и не нужны потерянные деньги, а Петерсен был напуган удачей.

Как-то они оба признались, что последнее время Петерсен играл в одной команде с председателем бильярдного клуба, а Макаров — против этого председателя с подходящей профессии фамилией Шаров.

Шаров был личностью демонической, с тёмным прошлым — состояние он составил ещё в советское время перепродажей антикварных книг. На книжных толкучках Кузнецкого моста и Китай-города до сих пор помнят его чёрную бороду и восточный профиль. Один контуженый ветеран афганской войны, продававший наследную библиотеку, уверял, что Шаров вовсе не коренной москвич, а пакистанский князь, хозяин города Магита, знающий секрет бессмертия. Но никто не поверил бывшему солдату, тем более что, торгуясь, он вдруг начинал биться в падучей, ронял свои инкунабулы и пускал губами пузыри.

Ружейный ствол как будто пряник,

Рождает он смертельный финик

Печальный шар, как будто циник

Злодей попрятал то — в другое.

Другое он засунул в третье.

Спастись от шара может киник,

Поймавши зайца за ошейник.

Ломай, круши, не плачь, охотник

Тебя убьёт вегетарианец.

Азарта чуждый, странный сплетник.

Вот ты старик, что верен чести,

Ты съешь себя почти без соли

Зато спасёшь себя от боли

Без рук, без ног катится в поле

Шарообразное бесчестье…

И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.

Извините, если кого обидел.

09 января 2015

История про то, что два раза не вставать (2015-01-12)

Только что посмотрел очередную серию «Элементарно» — американского варианта Шерлока Холмса, где Холмс — бывший наркоман, а Ватсон — его бывшая патронажная сестра.

Сериал этот вовсе не так хорош, каким казался в первом сезоне, но дело в другом.

Там есть очень американская деталь — Холмсу нужно ходить на собрания Анонимных Алкоголиков — вернее, их аналог для наркоманов. То есть, из серии в серию на индивидуальность Холмса давит совершенно американское, с притопами и прихлопами общество. Русскому человеку довольно неловко видеть эти вставки — и вовсе не оттого, что я поэтизирую русское пьянство. Вовсе нет, я его ненавижу.

То есть, это не то, чтобы наивная, а неуниверсальная методика, многократно высмеянная — «Мне тридцать семь лет, и я алкоголик», (не знаю. Что там наркоманы в этом месте говорят) и как произнесёшь эту фразу, так будет первое чудо, но чуда нет, а есть только надежды.

Фрагменты сюжета «Элементарно» вокруг этих бывших наркоманов вызывают у меня, стороннего наблюдателя, лёгкое недоумение.

В техниках американской манипуляции есть что-то от тех тестов, что глуповатые эйчары (Шишков, прости, не знаю, как перевести — не «кадровики» же), спрашивают на собеседованиях — каковы представления о вашем месте в компании через пять лет, ваши сильные качества и прочая лабуда.

Одним словом, выходит так, что с одной стороны существует гений (по начальным условиям задачи о Шерлоке Холмсе), а с другой стороны — неуклюжая система, заточенная под среднего человека (она-то ему, в общем, и нужна, наверное).

Но признаться в этом сценаристам нельзя, нельзя даже в смягчённом виде, потому что сценаристов отпиздят продюсеры, если продюсеров не отпиздят все эти фонды и ассоциации, включая самих NA и ААА.

И вот каждую серию сценарий балансирует на грани — Холмс не может вслух сказать, что все идиоты, и он попал в неэффективную систему, а его подельники из секты нудят: «Ты опять пропустил собрание, нельзя пропускать собрания, очень плохо, что ты пропускаешь собрания, а когда приходишь, молчишь».

Для меня это очень любопытный казус пресловутой «свободы творчества» — всякий понимает, что она не безгранична, но часто обсуждаются слишком явные примеры, замешенные на крови.

А тут, всё-таки, только бухло и наркота.

Извините, если кого обидел.

12 января 2015

Диалог CCLXVI (2015-01-22)

— Надо чаще выходить в свет, легко мазурку танцевать или дать объявление в газету «одинокий кракадил…»

— Одинокого кракадила по этим объявлениям норовят запрячь на строительные работы.

— Зато можно с интересными женщинами познакомиться. Правда, одна немолода, а другая — резиновая. Но главное — есть выбор!

— Вопрос в том, нужно ли кракадилу долгое знакомство. Пригласил кого на ужин — и всё.

— А как же начало большой дружбы?

— Ну дружба-то до ужина. Что дружить с объедками?

— А что же после ужина — опять с одной только трубочкой вечер коротать?

— А что? Насытился — и на боковую. Зачем полуночничать-то? Не спит лишь голодный, а там — новый день. Будет день, будет и пища.

Извините, если кого обидел.

22 января 2015

Захер (День инженерных войск. 21 января) (2015-01-22)

Я начал навещать дом этой старухи гораздо чаще после её смерти. То есть, раньше я бывал там два-три раза в год — всего раз семь-восемь, наверное. А за одну неделю после похорон я те же семь раз поднялся по её лестнице.

Но обо всём по порядку.

Итак, я заходил к ней в московскую квартиру — подъезд был отремонтирован, и там сидел суровый консьерж, похожий на отставного майора, но в самой квартире потолок давно пошёл ветвистыми трещинами. Елизавета Васильевна появлялась там как призрак, облако, знак, замещающий какое-то былое, давно утраченное понятие, что-то растворившееся в истории.

Она двигалась быстро, но, именно как облачко серого дыма, по коридору к кухне, не касаясь ногами пола. Квартира была огромна, количество комнат не поддавалось учёту, но во всех царил особый стариковский запах. Я помню этот запах — вечно одинаковый, хотя квартиры моих знакомых стариков были разные. Везде пахло кислым и чуть сладковатым, пыльным запахом одиночества.

Время тут остановилось. За окнами стреляли, город превратился в подобие фронтира, когда новые герои жизни с переменным успехом воевали с шерифами и держали в страхе гражданское население. Время от времени герои менялись местами с шерифами или ложились на кладбища под одинаковые плиты, где, белым по чёрному, они были изображены в тренировочных штанах на фоне своих автомобилей.

Однажды под окнами Елизаветы Васильевны взорвали уважаемого человека — владельца публичного дома. Но стёкла в окнах Елизаветы Васильевны отчего-то уцелели, так что старуха ничего не заметила. Это был удивительный социальный эксперимент по существованию вакуума вокруг одного отдельно взятого человека. Так, в этом вакууме, она и доживала свой век.

Мы несколько раз заходили к Елизавете Васильевне с Раевским. Это было какое-то добровольное наказание — для нас, разумеется.

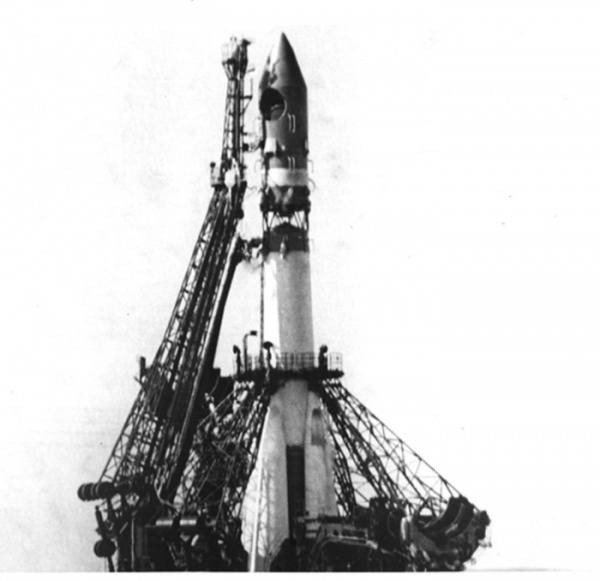

Мой друг, правда, писал какую-то книгу, где в качестве массовки пробегал на заднем плане генерал инженерных войск, покойный муж нашей старухи. Этот генерал, прошёл в боях от волжский степей до гор Центральной Европы, то взрывая переправы, то вновь наводя мосты. Он уберёгся от всех военных опасностей. Неприятность особого свойства подкараулила его через несколько лет после Победы.

Он уже приступил к чему-то ракетно-трофейному и несколько раз скатался на завоёванный Запад, а также на место нового строительства. Случилась ли какая-то интрига или были сказаны лишние слова — об этом лучше знал Раевский. Так или иначе, генерал поехал чуть южнее — почти в направлении своего нового строительства, только теперь без погон и ремня.

Мне кажется, что его прибрали вместо командующего, его непосредственного начальника. В деле появились какие-то трофеи, описи несметных трофейных картин и резной мебели. Уже беззубого генерала изъяли из казахстанской степи в начале пятидесятых, вернули квартиру и дачу, однако карьера его пресеклась. Генерал умер, не закончив даже мемуары. Более того, дошёл он в них только до казавшегося ему забавным эпизода, когда он в числе прочих трибунальцев вывел Верховного правителя к иркутской проруби, где заключённые стирали своё бельё. Сорок последующих лет его биографии провалились в небытие — задаром.

Мебель, впрочем, от него осталась. Часть этой резной мебели я видел — когда дачу отобрали, морёный немецкий дуб так и остался стоять в комнатах огромной, срубленной на века русской избы. Такими же, как и прежде, этот дуб вкупе с карельской берёзой генерал с женой обнаружили через десять лет своего отсутствия. Такими же мы их видели с Раевским, когда помогали забирать в город что-то из вещей из жалованного правительством угодья.

В каком-то смысле генералу повезло — если бы у дачи появился какой-то конкретный хозяин, то генерал бы никогда не вернулся туда. А так, то же ведомство, что изъяло генерала, вернуло его и заодно вернуло несколько опустевший дом рядом со столицей.

Прошло совсем немного его вольного времени, и инженерный генерал схватился за сердце, сидя в своём кресле-качалке. Газета с фотографией Гагарина упала на пол веранды — с тех пор его вдова за город не ездила.

Как-то мы с Раевским даже поехали на эту дачу чинить забор. Забор образца сорок шестого года истлел, повалился, и дерево сыпалось в руках. Кончилось всё тем, что мы просто натянули проволоку по границам участка, развесив по ней дырявые мешки от цемента. В сарае там врос в землю боевой "виллис" генерала, так и не починенный, а оттого не востребованный временными хозяевами. Цены бы ему сейчас не было, не было бы — если сарай лет двадцать назад не сложился как карточный домик, накрыв машину. Доски мгновенно обросли плющом, и мне иногда казалось, что автомобиль мне только почудился.

В эти времена Елизавета Васильевна уже окончательно выжила из ума — страхи обступали её, как пассажиры в вагоне метро. Она не дала нам ключей от дачного дома — видно, боялась, что мы его не запрём, или запрём не так, или вовсе сделаем что-то такое, что дом исчезнет — с треском и скандалом.

Сначала я даже обиделся, но, поглядев на Раевского, понял, что это тоже часть кармы. Это надо избыть, перетерпеть. Раевский, впрочем, не терпел — он отжал доску, скрылся в доме, а потом вылез с таким лицом, что я понял: снаружи гораздо лучше, чем внутри.

Мы курили на рассохшейся скамейке, а вокруг струился запах засыпающего на зиму леса. Дачники разъехались, только с дальней стороны, где стояло несколько каменных замков за высокими заборами, шёл дым от тлеющих мангалов.

Там жили постоянно, но жизнь эта была нам неведома. Вдруг что-то ахнуло за этими заборами, и началась пальба, от которой заложило в ушах. Небо вспыхнуло синим и розовым, и стало понятно, что это стреляют так, понарошку. Салютуют шашлыку и водке.

На следующий год Елизавета Васильевна умерла — меня в ту пору не было в городе, и я узнал об этом на следующий день после похорон. Квартира была как-то стремительно оприходована невесть откуда взявшимися родственниками. Клянусь, среди десятков фотографий на стенах, этих лиц не было. Однако Раевский с ними как-то сговорился, и ему дали порыться в архивах. Он вообще напоминал мне трактирщика в салуне, который является фигурой постоянной — в отличие от смертных героев и шерифов.

И я аккуратно, день за днём в течение недели, навещал дом покойницы, помогая Раевскому грузить альбомы, где офицеры бесстрашно и глупо смотрели в дула фотографических аппаратов, и перебирать щербатые граммофонные пластинки, паковать старые журналы, сыпавшиеся песком в пальцах.

Хитрый Раевский, впрочем, предугадал всё, и то, что не унёс тогда, он забрал ещё через пару дней из мусорного контейнера. Мы набили обе машины — и мою, и его — письмами и фотографиями.

Он позвонил мне через три дня и заехал.

— Ты знаешь, что такое Захер?

Я глупо улыбнулся.

— Нет, ты не понял. Про Захер писал ещё Вольфганг Тетельбойм в «Scharteke». Захер — это сосредоточение всего, особое состояние смысла. Захер — слово хазарское, значит примерно то же, что и multum in pavro…

— Э-э? — спросил я, но он не слушал:

— Захер — это прессованное время ничегонеделания. Да будто ты сам никогда в жизни не говорил «захер»…

Я наклонился к нему и сказал:

— Говорил. У нас в геологической партии был такой Борис Матвеевич Захер. Полтундры обмирало от восторга, слыша его радиограммы «Срочно вышлите обсадные трубы. Захер».

— Смешного мало. А вот Захер существует. И теперь понятно, где. Я, только я, знаю — где.

Я сел к нему в машину, и первое, что увидел — тусклый ствол помпового ружья, небрежно прикрытый тряпкой. Тогда я сообразил, что дело серьёзное — не сказать, что я рисковал стать всадником без головы, но всё же поёжился. Итак, мы выехали из города заполночь и достигли генеральской дачи ещё в полной темноте. Но тьмы на улице не было — на дачной улице сияли белым лагерным светом охранные прожектора. Я обнаружил, что за год сама дача совершенно не изменилась. Изменилась, правда вся местность вокруг — дом покойной Елизаветы Васильевны стоял в окружении уродливых трёхэтажных строений с башенками и балкончиками. Часть строительного мусора соседи, недолго думая, сгребли на пустынный участок покойницы.

Мы с Раевским пробрались к дому и мой друг, как и год назад, поддел доской дверь. Что-то скрипнуло, и дверь открылась.

Мы ступили в затхлую темноту.

— Сторож не будет против? Может, не будем огня зажигать?

— Огня ты тут не найдёшь. Тут никакого огня нет, — хрипло ответил Раевский. — И сторожа, кстати, тоже.

Теперь мы находились на веранде, заваленной какими-то ящиками.

В комнате нас встретила гигантская печь с тускло блеснувшими изразцами.

Чужие вещи объявили нам войну, и при следующем шаге моя голова ударилась о жестяную детскую ванночку, висевшую на стене, потом нам под ноги бросился велосипед, потом Раевский вступил ногой прямо в ведро с каким-то гнильём.

Снаружи светало.

Рассеянный утренний свет веером прошил комнату.

Вот, наконец, мы нашли люк в подвал и ступили на склизлые ступени.

И я тут же налетел на Раевского, который, сделав несколько шагов, остановился как вкопанный. Помедлив, он прижался к стене, открыв мне странную картину. Прямо на ступени перед нами лежал Захер.

Он жил на этой ступени своей вечной жизнью, как жил много лет до нас, и будет жить после нашей смерти.

Захер сиял равнодушным сиянием, переливался внутри себя из пустого в порожнее.

Можно было смотреть на этот процесс бесконечно. Захер действительно создавал вокруг себя поле отчуждения, где всё было бессмысленно и легко. Рядом с ним время замедлялось и текло как мёд из ложки. И мы долго смотрели в красное и фиолетовое мельтешение этого бешеного глобуса.

Когда мы выбрались из подвала, то обнаружили, что уже смеркается. Мы провели рядом с Захером целый день, так и не заметив этого.

Потом Раевский подогрел в таганке супчик, и мы легли спать.

— Ты знаешь, — сказал мой друг, — найдя Захер, я перестал быть сам собой.

Я ничего не ответил. В этот момент я представлял себе, как солдаты таскают трофейную мебель, и вдруг задевают углом какого-нибудь комода о лестницу. Захер выпадает из потайного ящичка, и, подпрыгивая, как знаменитый русский пятак, скатывается по ступеням в подвал. И с этого момента гибель империи становится неотвратимой.

Бессмысленность начинает отравлять огромный организм, раскинувшийся от Владивостока до Берлина, словно свинцовые трубы — римских граждан. Всё дело в том, что трофейное не идёт в прок. Трофейное замедляет развитие, хотя кажется, что ускоряет его.

В «Летописи Орды» Гумилёва я читал о том, что хан Могита, захватывая города, предавал их огню — и его воины были приучены равнодушно смотреть, как сгорает всё — и живое и мёртвое. В плен он не брал никого, и его армия не трогала ни одного гвоздя на пожарищах. В чём-то хан был прав.

Раевский продолжал говорить, и я, очнувшись, прислушался:

— …Первая точка — смысл вещей, а это — полюс бессмысленности. В одном случае — всмотревшись в светящуюся точку, ты видишь отражение всего сущего, а, вглядевшись в свечение Захера, ты видишь тщетность всех начинаний. Там свет, здесь тень. Знаешь, Тетельбойм писал об истории Захера, как о списке распавшихся структур, мартирологе империй и царств.